人教版部编(2019)高中语文必修下册 【阅读专题3】人物:小人物的典型性

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文必修下册 【阅读专题3】人物:小人物的典型性 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 107.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-29 15:18:07 | ||

图片预览

文档简介

人物:小说人物的典型性

【专题解释】

精读《装在套子里的人》把握人物形象,理解人物性格特点并分析其成因,揭示其社会意义,体会契诃夫小说特有的艺术风格。

【预习任务】

1.利用网络资源,查找契诃夫的生平及其创作经历,了解契诃夫在文学上的成就以及对后世的影响。

2.阅读课文,找找别里科夫身上有哪些套子。你认为哪些套子最奇怪?

3.思考“我”和华连卡姐弟在小说中的作用。

【学习任务】

任务一 把握人物形象,理解小说鲜明的艺术手法

1.说说别里科夫身上有哪些奇怪的套子。

雨鞋、雨伞、暖和的棉大衣、所教授的古代语言、思想的套子、卧室等。最奇怪的是所教授的古代语言也可以成为套子,职业本身是与他人交往的渠道,没想到在别里科夫身上却成为隔绝外界的工具。

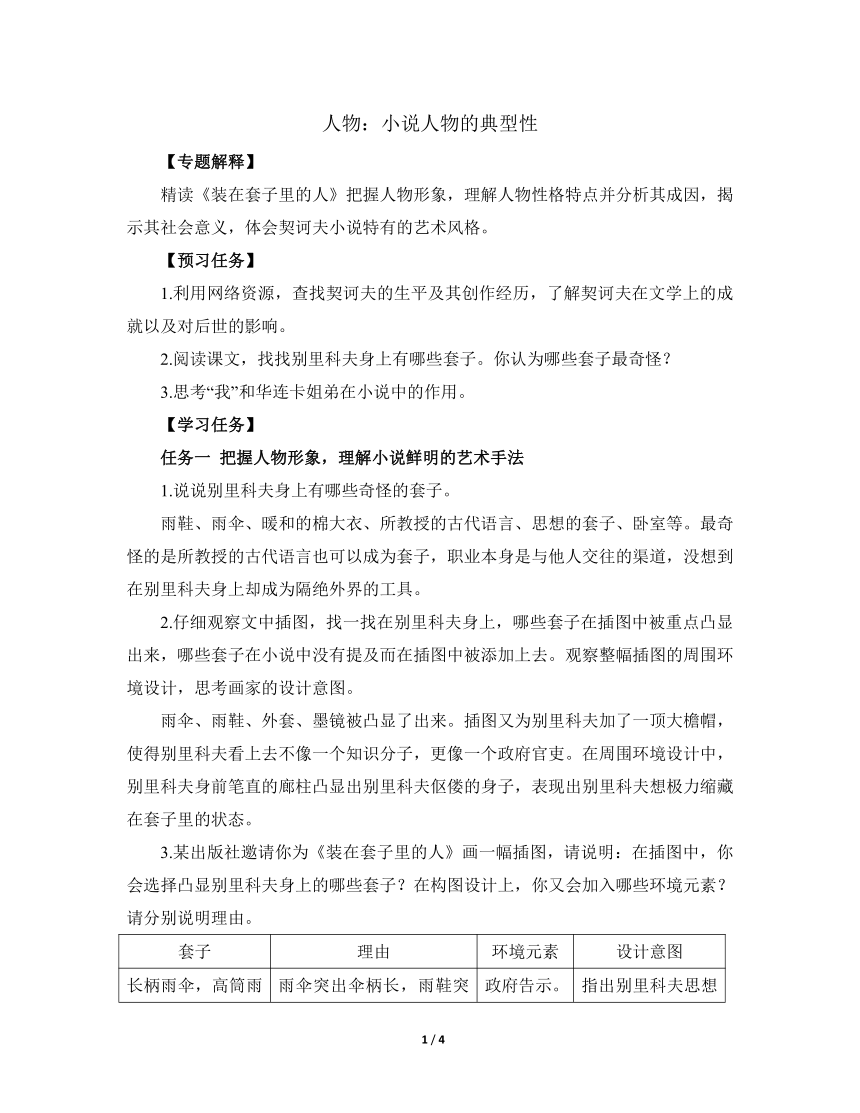

2.仔细观察文中插图,找一找在别里科夫身上,哪些套子在插图中被重点凸显出来,哪些套子在小说中没有提及而在插图中被添加上去。观察整幅插图的周围环境设计,思考画家的设计意图。

雨伞、雨鞋、外套、墨镜被凸显了出来。插图又为别里科夫加了一顶大檐帽,使得别里科夫看上去不像一个知识分子,更像一个政府官吏。在周围环境设计中,别里科夫身前笔直的廊柱凸显出别里科夫伛偻的身子,表现出别里科夫想极力缩藏在套子里的状态。

3.某出版社邀请你为《装在套子里的人》画一幅插图,请说明:在插图中,你会选择凸显别里科夫身上的哪些套子?在构图设计上,你又会加入哪些环境元素?请分别说明理由。

套子 理由 环境元素 设计意图

长柄雨伞,高筒雨鞋,坐在支起车篷的马车上。 雨伞突出伞柄长,雨鞋突出靴筒高,车篷突出篷的宽大,以此表现别里科夫身上套子的厚重。 政府告示。告示内容:“禁止×××;禁止×××。” 指出别里科夫思想套子的同时也在暗示当时的社会环境。

总结:契诃夫说,“描摹寻常的外貌恐怕多此一举”。在小说中,在插图中,作者不约而同地采用了夸张的手法对人物外貌加以塑造。夸张,具有幽默、诙谐的作用,这就是我们看到别里科夫会哈哈大笑的原因。夸张,更可以把深藏在事物内里的本质生动形象地表现出来,达到振聋发聩的效果。

4.分析夸张手法在下列文段中的艺术效果。

材料一:只有政府的告示和报纸上的文章,其中规定着禁止什么,他才觉得一清二楚。看到有个告示禁止中学学生在晚上九点钟以后到街上去,他就觉得又清楚又明白:这种事是禁止的,好,这就行了。但是他觉着在官方的批淮或者默许里面,老是包藏着使人怀疑的成分,包藏着隐隐约约、还没充分说出来的成分。(契诃夫《装在套子里的人》)

材料二:史密斯背后,那个电幕声音还在喋喋不休地报告生铁生产数字和第九个三年计划的超额完成。电幕能够同时接收和放送。史密斯发出的任何声音,不管你在房内说话的声音压得多么低,机器还是一样收听得到。而且只要你站在或坐在电幕的视野之内,那么你的一切举动和语言尽收“老大哥”眼底。当然,你无法知道他哪一分钟在监视你。思想警察究竟在哪个时候,或者用什么法子去收听哪一个人的活动你就只能自己猜测了。(奥威尔《一九八四》)

观察角度 《装在套子里的人》 《一九八四》

夸张程度 现实世界中的夸张,以反映真实为目的,《装在套子里的人》描写的是真实的俄国社会。 跳出现实的土壤,以接近怪诞的方式来表现真实的经验。《一九八四》中的社会是作者根据现实社会预想出来的。

语言风格 幽默、滑稽,带有讽刺意味。 客观、冷静,情感内敛。

人物塑造 确保人物的真实性。

主旨体现 力图用对别里科夫夸张的描述直接体现主旨,反映沙皇制度下俄国的腐朽和保守。 试图用夸张的方式把读者带离现实世界的经验,以激发起读者探索主旨的热情。

俄罗斯学者拉克申说,“契诃夫生活在19世纪,但他的思想属于20世纪”。契诃夫在小说中使用夸张手法塑造的一系列人物,为20世纪文学的发展埋下了一颗饱满的名叫“荒诞”的种子。

任务二 探究契诃夫小说独特的叙述风格

1.请找出“我”(“我们”)在小说中的相关语段,尝试着将其改用第三人称“他”(“他们”)进行叙述。

第一人称(原文) 第三人称(改写)

他认为如果把二年级的彼得洛夫和四年级的叶果洛夫开除,那才妥当。您猜怎么着?他凭他那种唉声叹气,他那种垂头丧气,和他那苍白的小脸上的眼镜,降服了我们,我们只好让步,减低彼得洛夫和叶果洛夫的品行分数,把他们禁闭起来,到后来把他俩开除了事。 别里科夫认为如果把二年级的彼得洛夫和四年级的叶果洛夫开除,那才妥当。您猜怎么着?别里科夫凭他那种唉声叹气,他那种垂头丧气,和他那苍白的小脸上的眼镜,降服了布尔金和他的同事们,教师们只好让步,减低彼得洛夫和叶果洛夫的品行分数,把他们禁闭起来,到后来把他俩开除了事。

我们要老实说:埋葬别里科夫那样的人,是一件大快人心的事。我们从墓园回去的时候,露出忧郁和谦虚的脸相;谁也不肯露出快活的感情那样的感情,我们很久很久以前做小孩子的时候,遇到大人不在家,我们到花园里去跑两个钟头,享受完全自由的时候,才经历过。

2.比较两种叙述人称在表达效果上的不同。

第一人称(原文) 第三人称(改写)

“我”是小说中的人物。 “我”是小说的旁观者。

直接体现“我”的情感和心理活动。 叙述情感客观、内敛。

“我”(“我们”)的情感和行为产生矛盾,使作品具有讽刺意味。 叙述者的情感(或评价)可以用来体现小说的主旨,但不属于小说本身。

契诃夫小说的叙述方式已经走出了讲述的范畴,作者本身的意图渐渐退隐在小说背后,他的小说,已经具有现代小说的特征。

任务三 探究华连卡姐弟在小说中的作用

1.请说说面对华连卡姐弟时别里科夫的内心感受。

2.别里科夫在华连卡姐弟的“一推”和“一笑”中丧了命,别里科夫的结局有没有其他的可能性?

可以设置这样几个结局:改变自己,走出套子与华连卡结婚;改变华连卡,与之结婚;与华连卡分手,继续以前的生活状态……围绕几种结局,引导学生了解小说人物命运的必然性、小说的整体风格和主旨。比如,改变自己,走出套子与华连卡结婚,这样一个皆大欢喜的结局与一个极具夸张、讽刺意味的死亡结局,哪个更好,更符合契诃夫的写作目的,可以进行明确的比较。

3.探究设置“恋爱风波”这一情节的作用。

孙绍振教授说,情节的作用在于把人物打出常规,看见人物的第二心态,即深层心理。“恋爱风波”使得别里科夫“昏了头”。这就使人物在远离常规时,暴露了他的内心。

其一,从这一风波中了解到人们为什么被他辖制十五年的原因—告密,从而感受到小说的社会背景。

其二,更加了解别里科夫内心的恐惧感,了解人物性格形成的原因。面对“漫画事件”“自行车事件”“楼梯事件别里科夫是从“难堪”“嘴唇发抖”到“打哆嗦”到“恐怖”到病不起直至死亡。从中我们看到别里科夫既是旧有制度的维护者,也是受害者。

其三,别里科夫的僵化、保守和华连卡姐弟的生机勃勃形成了对比,这就构成了小说的第一重主题即旧有制度的灭亡人能够摆脱奴性,获得真正的自由;华连卡姐弟和“我们”又形成了对比,使小说获得了又一层主题,即人们觉醒的艰难。

1 / 4

【专题解释】

精读《装在套子里的人》把握人物形象,理解人物性格特点并分析其成因,揭示其社会意义,体会契诃夫小说特有的艺术风格。

【预习任务】

1.利用网络资源,查找契诃夫的生平及其创作经历,了解契诃夫在文学上的成就以及对后世的影响。

2.阅读课文,找找别里科夫身上有哪些套子。你认为哪些套子最奇怪?

3.思考“我”和华连卡姐弟在小说中的作用。

【学习任务】

任务一 把握人物形象,理解小说鲜明的艺术手法

1.说说别里科夫身上有哪些奇怪的套子。

雨鞋、雨伞、暖和的棉大衣、所教授的古代语言、思想的套子、卧室等。最奇怪的是所教授的古代语言也可以成为套子,职业本身是与他人交往的渠道,没想到在别里科夫身上却成为隔绝外界的工具。

2.仔细观察文中插图,找一找在别里科夫身上,哪些套子在插图中被重点凸显出来,哪些套子在小说中没有提及而在插图中被添加上去。观察整幅插图的周围环境设计,思考画家的设计意图。

雨伞、雨鞋、外套、墨镜被凸显了出来。插图又为别里科夫加了一顶大檐帽,使得别里科夫看上去不像一个知识分子,更像一个政府官吏。在周围环境设计中,别里科夫身前笔直的廊柱凸显出别里科夫伛偻的身子,表现出别里科夫想极力缩藏在套子里的状态。

3.某出版社邀请你为《装在套子里的人》画一幅插图,请说明:在插图中,你会选择凸显别里科夫身上的哪些套子?在构图设计上,你又会加入哪些环境元素?请分别说明理由。

套子 理由 环境元素 设计意图

长柄雨伞,高筒雨鞋,坐在支起车篷的马车上。 雨伞突出伞柄长,雨鞋突出靴筒高,车篷突出篷的宽大,以此表现别里科夫身上套子的厚重。 政府告示。告示内容:“禁止×××;禁止×××。” 指出别里科夫思想套子的同时也在暗示当时的社会环境。

总结:契诃夫说,“描摹寻常的外貌恐怕多此一举”。在小说中,在插图中,作者不约而同地采用了夸张的手法对人物外貌加以塑造。夸张,具有幽默、诙谐的作用,这就是我们看到别里科夫会哈哈大笑的原因。夸张,更可以把深藏在事物内里的本质生动形象地表现出来,达到振聋发聩的效果。

4.分析夸张手法在下列文段中的艺术效果。

材料一:只有政府的告示和报纸上的文章,其中规定着禁止什么,他才觉得一清二楚。看到有个告示禁止中学学生在晚上九点钟以后到街上去,他就觉得又清楚又明白:这种事是禁止的,好,这就行了。但是他觉着在官方的批淮或者默许里面,老是包藏着使人怀疑的成分,包藏着隐隐约约、还没充分说出来的成分。(契诃夫《装在套子里的人》)

材料二:史密斯背后,那个电幕声音还在喋喋不休地报告生铁生产数字和第九个三年计划的超额完成。电幕能够同时接收和放送。史密斯发出的任何声音,不管你在房内说话的声音压得多么低,机器还是一样收听得到。而且只要你站在或坐在电幕的视野之内,那么你的一切举动和语言尽收“老大哥”眼底。当然,你无法知道他哪一分钟在监视你。思想警察究竟在哪个时候,或者用什么法子去收听哪一个人的活动你就只能自己猜测了。(奥威尔《一九八四》)

观察角度 《装在套子里的人》 《一九八四》

夸张程度 现实世界中的夸张,以反映真实为目的,《装在套子里的人》描写的是真实的俄国社会。 跳出现实的土壤,以接近怪诞的方式来表现真实的经验。《一九八四》中的社会是作者根据现实社会预想出来的。

语言风格 幽默、滑稽,带有讽刺意味。 客观、冷静,情感内敛。

人物塑造 确保人物的真实性。

主旨体现 力图用对别里科夫夸张的描述直接体现主旨,反映沙皇制度下俄国的腐朽和保守。 试图用夸张的方式把读者带离现实世界的经验,以激发起读者探索主旨的热情。

俄罗斯学者拉克申说,“契诃夫生活在19世纪,但他的思想属于20世纪”。契诃夫在小说中使用夸张手法塑造的一系列人物,为20世纪文学的发展埋下了一颗饱满的名叫“荒诞”的种子。

任务二 探究契诃夫小说独特的叙述风格

1.请找出“我”(“我们”)在小说中的相关语段,尝试着将其改用第三人称“他”(“他们”)进行叙述。

第一人称(原文) 第三人称(改写)

他认为如果把二年级的彼得洛夫和四年级的叶果洛夫开除,那才妥当。您猜怎么着?他凭他那种唉声叹气,他那种垂头丧气,和他那苍白的小脸上的眼镜,降服了我们,我们只好让步,减低彼得洛夫和叶果洛夫的品行分数,把他们禁闭起来,到后来把他俩开除了事。 别里科夫认为如果把二年级的彼得洛夫和四年级的叶果洛夫开除,那才妥当。您猜怎么着?别里科夫凭他那种唉声叹气,他那种垂头丧气,和他那苍白的小脸上的眼镜,降服了布尔金和他的同事们,教师们只好让步,减低彼得洛夫和叶果洛夫的品行分数,把他们禁闭起来,到后来把他俩开除了事。

我们要老实说:埋葬别里科夫那样的人,是一件大快人心的事。我们从墓园回去的时候,露出忧郁和谦虚的脸相;谁也不肯露出快活的感情那样的感情,我们很久很久以前做小孩子的时候,遇到大人不在家,我们到花园里去跑两个钟头,享受完全自由的时候,才经历过。

2.比较两种叙述人称在表达效果上的不同。

第一人称(原文) 第三人称(改写)

“我”是小说中的人物。 “我”是小说的旁观者。

直接体现“我”的情感和心理活动。 叙述情感客观、内敛。

“我”(“我们”)的情感和行为产生矛盾,使作品具有讽刺意味。 叙述者的情感(或评价)可以用来体现小说的主旨,但不属于小说本身。

契诃夫小说的叙述方式已经走出了讲述的范畴,作者本身的意图渐渐退隐在小说背后,他的小说,已经具有现代小说的特征。

任务三 探究华连卡姐弟在小说中的作用

1.请说说面对华连卡姐弟时别里科夫的内心感受。

2.别里科夫在华连卡姐弟的“一推”和“一笑”中丧了命,别里科夫的结局有没有其他的可能性?

可以设置这样几个结局:改变自己,走出套子与华连卡结婚;改变华连卡,与之结婚;与华连卡分手,继续以前的生活状态……围绕几种结局,引导学生了解小说人物命运的必然性、小说的整体风格和主旨。比如,改变自己,走出套子与华连卡结婚,这样一个皆大欢喜的结局与一个极具夸张、讽刺意味的死亡结局,哪个更好,更符合契诃夫的写作目的,可以进行明确的比较。

3.探究设置“恋爱风波”这一情节的作用。

孙绍振教授说,情节的作用在于把人物打出常规,看见人物的第二心态,即深层心理。“恋爱风波”使得别里科夫“昏了头”。这就使人物在远离常规时,暴露了他的内心。

其一,从这一风波中了解到人们为什么被他辖制十五年的原因—告密,从而感受到小说的社会背景。

其二,更加了解别里科夫内心的恐惧感,了解人物性格形成的原因。面对“漫画事件”“自行车事件”“楼梯事件别里科夫是从“难堪”“嘴唇发抖”到“打哆嗦”到“恐怖”到病不起直至死亡。从中我们看到别里科夫既是旧有制度的维护者,也是受害者。

其三,别里科夫的僵化、保守和华连卡姐弟的生机勃勃形成了对比,这就构成了小说的第一重主题即旧有制度的灭亡人能够摆脱奴性,获得真正的自由;华连卡姐弟和“我们”又形成了对比,使小说获得了又一层主题,即人们觉醒的艰难。

1 / 4

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])