人教版部编(2019)高中语文必修下册12《祝福》名师课件(第3、4课时)(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文必修下册12《祝福》名师课件(第3、4课时)(共28张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 894.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-29 16:27:34 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

祝 福

作者:鲁迅

第三课时

学习目标

分析故事发生的社会环境,明确小说主题。

课前回顾

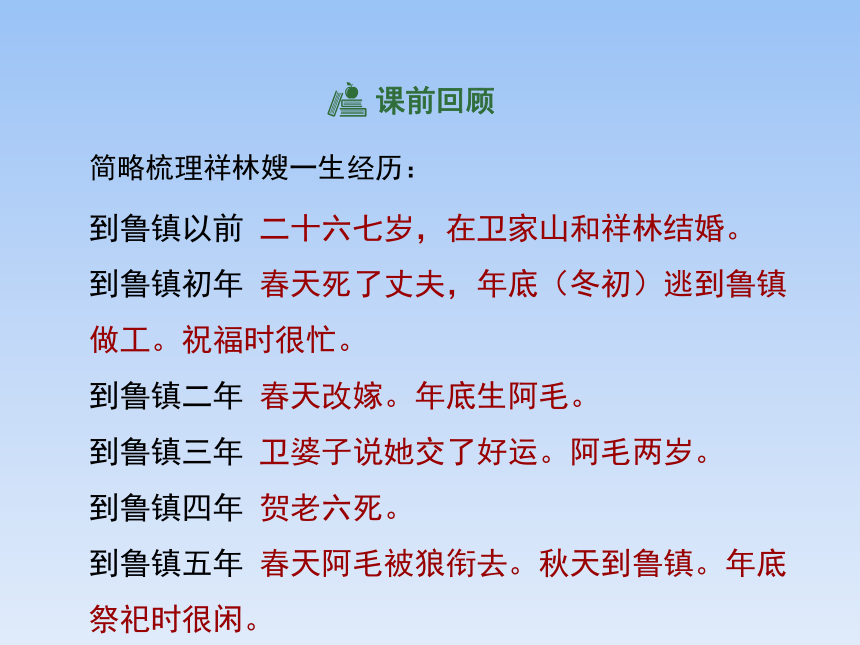

简略梳理祥林嫂一生经历:

到鲁镇以前 二十六七岁,在卫家山和祥林结婚。 到鲁镇初年 春天死了丈夫,年底(冬初)逃到鲁镇做工。祝福时很忙。 到鲁镇二年 春天改嫁。年底生阿毛。 到鲁镇三年 卫婆子说她交了好运。阿毛两岁。 到鲁镇四年 贺老六死。 到鲁镇五年 春天阿毛被狼衔去。秋天到鲁镇。年底祭祀时很闲。

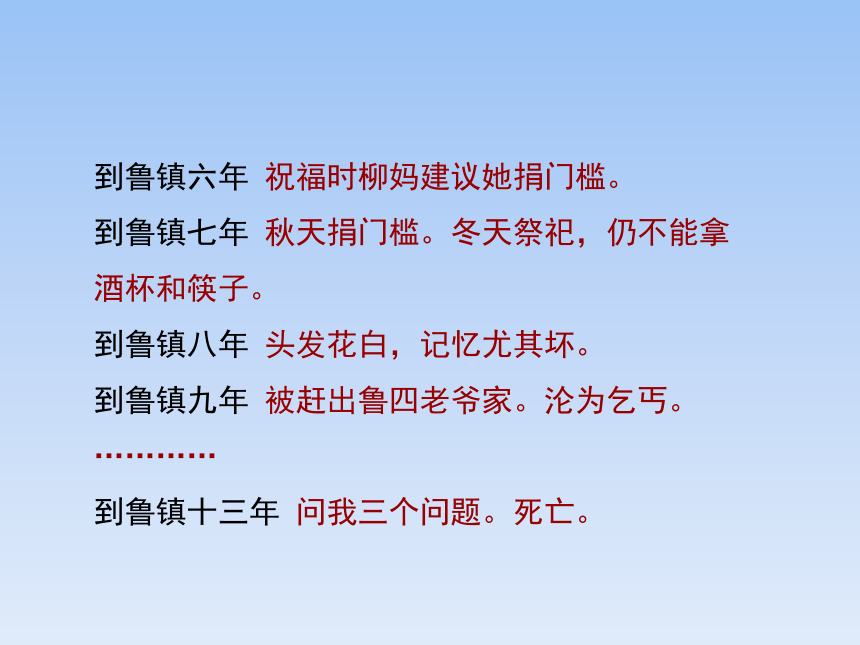

到鲁镇六年 祝福时柳妈建议她捐门槛。 到鲁镇七年 秋天捐门槛。冬天祭祀,仍不能拿酒杯和筷子。 到鲁镇八年 头发花白,记忆尤其坏。 到鲁镇九年 被赶出鲁四老爷家。沦为乞丐。 ………… 到鲁镇十三年 问我三个问题。死亡。

合作探究

(一)讨论造成祥林嫂悲剧命运的原因。

两次结婚

克夫克子

人们 认为她:

命不好

为什么人们会有这样的看法的?

深受封建礼教思想的毒害

封建礼教:三从四德 从一而终

饿死事小,失节事大

鲁四老爷

婆婆、大伯

柳妈

镇上其他的人

婆婆

(社会根源)

(直接凶手)

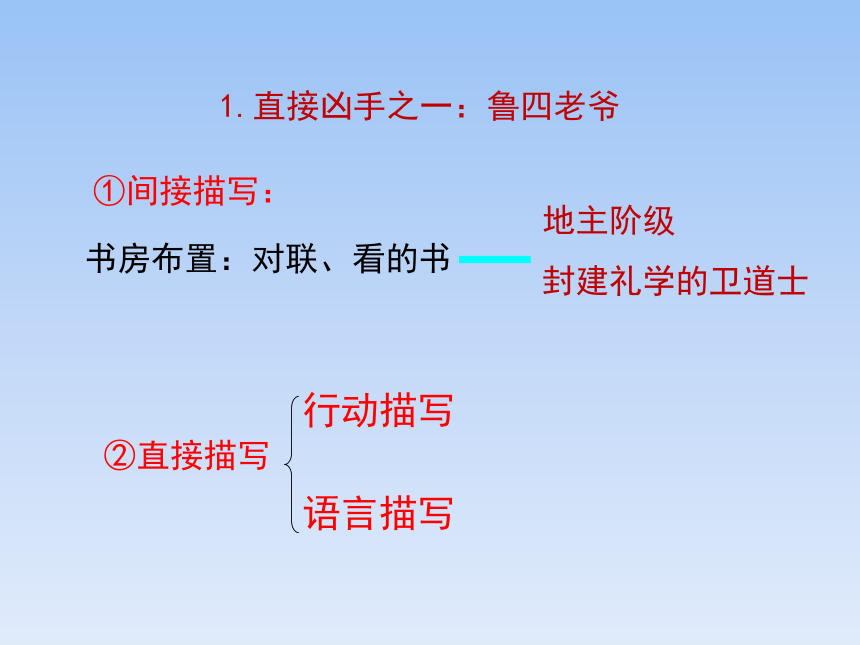

①间接描写:

书房布置:对联、看的书

地主阶级

封建礼学的卫道士

②直接描写

行动描写

语言描写

1.直接凶手之一:鲁四老爷

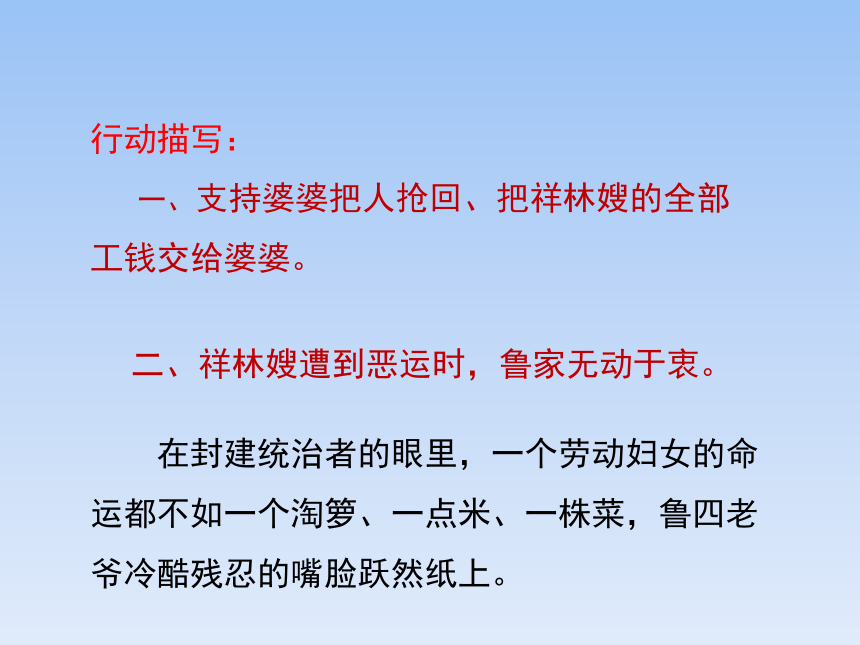

行动描写:

一、支持婆婆把人抢回、把祥林嫂的全部工钱交给婆婆。

二、祥林嫂遭到恶运时,鲁家无动于衷。

在封建统治者的眼里,一个劳动妇女的命运都不如一个淘箩、一点米、一株菜,鲁四老爷冷酷残忍的嘴脸跃然纸上。

语言描写:

祥林嫂刚到鲁镇:皱了皱眉

祥林嫂被抢回去:可恶!然而……

祥林嫂再到鲁镇:照例皱眉,暗暗告诫四婶

—伤风败俗 不干不净 不让沾手

祥林嫂去世时:骂“谬种”

百十来个字,就把他反动、顽固、虚伪自私、阴险狠毒的性格特征,把他杀害祥林嫂的罪行,揭露得淋漓尽致。

小结:人物形象——鲁四老爷

鲁四老爷是地主阶级知识分子的典型。他迂腐、保守、顽固,反对一切改革和革命,尊崇理学和孔孟之道,自觉维护封建制度和封建礼教。他自私伪善,冷酷无情,对祥林嫂的迫害大都是他授意或得到他默许的,是导致祥林嫂惨死的人物。

2.直接凶手:婆婆和大伯

婆婆:取走工资,拿走衣服;派人抢祥林嫂回去,将她卖给贺老六。

大伯:在祥林嫂夫死子亡的时候,把祥林嫂赶出了家门。

柳 妈

脸上已经打皱,眼睛已经干枯,可是还要给地主去帮工

受压迫的劳动妇女

对祥林嫂改嫁时留下的头上的伤疤采取奚落的态度

受封建礼教和封建迷信思想的毒害

善意地把阴司故事讲给祥林嫂听,为祥林嫂寻求赎罪的办法,就她跳出苦海,结果适得其反。

同情祥林嫂的人也把祥林嫂推向深渊

3.直接凶手之一:柳妈

4.鲁镇的众人

听阿毛的故事

敛起笑容,陪出眼泪

特意寻来,满足地去了

再不见一点泪的痕迹

逗小孩

催她走

似笑非笑地问

和柳妈谈话之后:

可惜,白撞了一下

(同情,可怜)

(找谈资)

(烦厌和唾弃)

(嘲笑、挖苦)

被封建思想支配,不觉悟。愚昧、冷酷、冷漠。

4.鲁镇的众人

听阿毛的故事

敛起笑容,陪出眼泪

特意寻来,满足地去了

仍然叫她祥林嫂,音调和先前不同

第二次到鲁镇

笑容也冷冷的了

(同情,可怜)

(找谈资)

(隔膜、冷漠)

被封建思想支配,不觉悟。愚昧、冷酷、冷漠。

也许有--

自以为慰藉,不忍心增其烦恼

也未必--

意识到增添苦恼,只好吞吐,支吾其辞

说不清--

怕负责任的含混之辞

主观上“我”是善良而同情祥林嫂的,但客观上,“我”的回答没能解除她的“疑惑”让她摆脱痛苦,从而拯救她的灵魂与肉体。

5.“我”

6.命运的偶然——疾病、狼

剥夺祥林嫂生命的直接凶手,很大部分(如柳妈和鲁镇上的人)也是受害者,因而悲剧的根源就不是“这个人或那个人”,而是这个社会!

小结

总结主题

祥林嫂是被她所生活的那个社会、那个环境夺走的。那是一个封建势力猖獗、封建礼教观念浓厚、封建迷信旧俗盛行的社会。在这个社会环境中,妇女没有丝毫的权利,人们以封建贞操观念歧视再婚妇女;人心冷漠,没有同情,没有爱;迷信观念又使祥林嫂在死亡线上饱受精神折磨——是封建制度、封建礼教,夺走了祥林嫂的生命。

第四课时

学习目标

1.分析环境描写的作用。

2.分析标题“祝福”的意义。

小说中的环境描写主要有三次:

(1)镇上各家准备“祝福”的情景描写;

(2)祥林嫂死后雪天的描写;

(3)结尾部分“我”眼中的祝福景象的描写。

一、分析环境的作用

(1)镇上各家准备“祝福”(第1—2段)

开头渲染了鲁镇年终祝福的热闹忙碌的气氛。“沉重”“阴暗”“乱成一团糟”等词透露出作者对这种压抑气氛的反感。

祝福是“鲁镇年终的大典”,人们要在这一天“迎接福神,拜求来年一年的好运气”,而制作“福礼”的女人“臂膊在水里浸得通红”,没日没夜地付出自己的艰辛。

揭露了人与人之间的矛盾冲突,预示了祥林嫂悲剧的社会性。

通过“年年如此……今年自然也如此”的描写,点出辛亥革命后农村的状况:阶级关系依旧,风俗习惯依旧,封建思想依旧。

破折号后插入的部分又反映出,在贫富悬殊的社会里,穷人无福可言。

这些语句,勾勒了当时的社会环境,揭示了祥林嫂悲剧的社会基础。

(2)祥林嫂死后的雪天(第32段)

鲁镇旧历的年底雪天渲染了悲凉沉寂的气氛,烘托祥林嫂死后的凄凉和我的“沉痛”心情。中间的议论是反语,表现了“我”对这个黑暗社会的憎恨,最后一句的“舒畅”是愤激和沉痛之语。

(3)“我”眼中的“祝福”(最后一段)

由回忆到现实。第一句是过渡,与前面转入回忆的句子相照应,渲染了热闹气氛,反衬出祥林嫂惨死的悲凉。

最后一句故意虚写,祥林嫂死的惨象和天地圣众“预备给鲁镇的人们以无限的幸福”的气氛,形成鲜明的对照,深化了对旧社会杀人本质的揭露,布局上首尾呼应,使小说结构更臻完善。

特定的环境描写,推动了情节的发展,同时也增加了人物形象的真实感与感染力。

二、分析以“祝福”为题的意义及作用

思考:这篇小说叙述的是祥林嫂的悲剧故事,为什么不以“祥林嫂”为题,却取名为“祝福”?

(1)“祝福”是故事发展的线索。

小说从鲁镇的人们忙于准备“祝福” 开始,以鲁镇上“祝福”的爆竹声惊醒了正在回忆中的“我”结束,“祝福”是这个悲惨故事的情节线索,故事情节的发展、人物的悲剧命运与祝福有着密切的关系。

(2)“祝福”是故事的社会背景。

“祝福”的场景为人物活动、事件发生提供了一个特殊的社会背景,在这“祝福”的风情画里,笼罩着封建礼教的浓重阴影,这也是人物悲剧性生活的社会环境;在旧社会,劳动人民无福可祝,无福可言,而祥林嫂正是因为这祝福而被逼上绝境的。

(3)“祝福”隐含着人物命运的对比。

祥林嫂悲剧命运中的几次重大变化,都集中在了鲁镇“祝福”这一特定环境里,祥林嫂死在“预备给鲁镇的人们以无限的幸福”的祝福声中。

以“祝福”为标题,把“凶人的愚妄的欢呼”和“悲惨的弱者的呼号”,鲜明地摆到了读者面前,形成强烈的对比,增强了祥林嫂遭遇的悲剧性,更能突出主题,也包含了作者反讽的深义。而以“祥林嫂”为题,则没有这样的艺术效果。

祝 福

作者:鲁迅

第三课时

学习目标

分析故事发生的社会环境,明确小说主题。

课前回顾

简略梳理祥林嫂一生经历:

到鲁镇以前 二十六七岁,在卫家山和祥林结婚。 到鲁镇初年 春天死了丈夫,年底(冬初)逃到鲁镇做工。祝福时很忙。 到鲁镇二年 春天改嫁。年底生阿毛。 到鲁镇三年 卫婆子说她交了好运。阿毛两岁。 到鲁镇四年 贺老六死。 到鲁镇五年 春天阿毛被狼衔去。秋天到鲁镇。年底祭祀时很闲。

到鲁镇六年 祝福时柳妈建议她捐门槛。 到鲁镇七年 秋天捐门槛。冬天祭祀,仍不能拿酒杯和筷子。 到鲁镇八年 头发花白,记忆尤其坏。 到鲁镇九年 被赶出鲁四老爷家。沦为乞丐。 ………… 到鲁镇十三年 问我三个问题。死亡。

合作探究

(一)讨论造成祥林嫂悲剧命运的原因。

两次结婚

克夫克子

人们 认为她:

命不好

为什么人们会有这样的看法的?

深受封建礼教思想的毒害

封建礼教:三从四德 从一而终

饿死事小,失节事大

鲁四老爷

婆婆、大伯

柳妈

镇上其他的人

婆婆

(社会根源)

(直接凶手)

①间接描写:

书房布置:对联、看的书

地主阶级

封建礼学的卫道士

②直接描写

行动描写

语言描写

1.直接凶手之一:鲁四老爷

行动描写:

一、支持婆婆把人抢回、把祥林嫂的全部工钱交给婆婆。

二、祥林嫂遭到恶运时,鲁家无动于衷。

在封建统治者的眼里,一个劳动妇女的命运都不如一个淘箩、一点米、一株菜,鲁四老爷冷酷残忍的嘴脸跃然纸上。

语言描写:

祥林嫂刚到鲁镇:皱了皱眉

祥林嫂被抢回去:可恶!然而……

祥林嫂再到鲁镇:照例皱眉,暗暗告诫四婶

—伤风败俗 不干不净 不让沾手

祥林嫂去世时:骂“谬种”

百十来个字,就把他反动、顽固、虚伪自私、阴险狠毒的性格特征,把他杀害祥林嫂的罪行,揭露得淋漓尽致。

小结:人物形象——鲁四老爷

鲁四老爷是地主阶级知识分子的典型。他迂腐、保守、顽固,反对一切改革和革命,尊崇理学和孔孟之道,自觉维护封建制度和封建礼教。他自私伪善,冷酷无情,对祥林嫂的迫害大都是他授意或得到他默许的,是导致祥林嫂惨死的人物。

2.直接凶手:婆婆和大伯

婆婆:取走工资,拿走衣服;派人抢祥林嫂回去,将她卖给贺老六。

大伯:在祥林嫂夫死子亡的时候,把祥林嫂赶出了家门。

柳 妈

脸上已经打皱,眼睛已经干枯,可是还要给地主去帮工

受压迫的劳动妇女

对祥林嫂改嫁时留下的头上的伤疤采取奚落的态度

受封建礼教和封建迷信思想的毒害

善意地把阴司故事讲给祥林嫂听,为祥林嫂寻求赎罪的办法,就她跳出苦海,结果适得其反。

同情祥林嫂的人也把祥林嫂推向深渊

3.直接凶手之一:柳妈

4.鲁镇的众人

听阿毛的故事

敛起笑容,陪出眼泪

特意寻来,满足地去了

再不见一点泪的痕迹

逗小孩

催她走

似笑非笑地问

和柳妈谈话之后:

可惜,白撞了一下

(同情,可怜)

(找谈资)

(烦厌和唾弃)

(嘲笑、挖苦)

被封建思想支配,不觉悟。愚昧、冷酷、冷漠。

4.鲁镇的众人

听阿毛的故事

敛起笑容,陪出眼泪

特意寻来,满足地去了

仍然叫她祥林嫂,音调和先前不同

第二次到鲁镇

笑容也冷冷的了

(同情,可怜)

(找谈资)

(隔膜、冷漠)

被封建思想支配,不觉悟。愚昧、冷酷、冷漠。

也许有--

自以为慰藉,不忍心增其烦恼

也未必--

意识到增添苦恼,只好吞吐,支吾其辞

说不清--

怕负责任的含混之辞

主观上“我”是善良而同情祥林嫂的,但客观上,“我”的回答没能解除她的“疑惑”让她摆脱痛苦,从而拯救她的灵魂与肉体。

5.“我”

6.命运的偶然——疾病、狼

剥夺祥林嫂生命的直接凶手,很大部分(如柳妈和鲁镇上的人)也是受害者,因而悲剧的根源就不是“这个人或那个人”,而是这个社会!

小结

总结主题

祥林嫂是被她所生活的那个社会、那个环境夺走的。那是一个封建势力猖獗、封建礼教观念浓厚、封建迷信旧俗盛行的社会。在这个社会环境中,妇女没有丝毫的权利,人们以封建贞操观念歧视再婚妇女;人心冷漠,没有同情,没有爱;迷信观念又使祥林嫂在死亡线上饱受精神折磨——是封建制度、封建礼教,夺走了祥林嫂的生命。

第四课时

学习目标

1.分析环境描写的作用。

2.分析标题“祝福”的意义。

小说中的环境描写主要有三次:

(1)镇上各家准备“祝福”的情景描写;

(2)祥林嫂死后雪天的描写;

(3)结尾部分“我”眼中的祝福景象的描写。

一、分析环境的作用

(1)镇上各家准备“祝福”(第1—2段)

开头渲染了鲁镇年终祝福的热闹忙碌的气氛。“沉重”“阴暗”“乱成一团糟”等词透露出作者对这种压抑气氛的反感。

祝福是“鲁镇年终的大典”,人们要在这一天“迎接福神,拜求来年一年的好运气”,而制作“福礼”的女人“臂膊在水里浸得通红”,没日没夜地付出自己的艰辛。

揭露了人与人之间的矛盾冲突,预示了祥林嫂悲剧的社会性。

通过“年年如此……今年自然也如此”的描写,点出辛亥革命后农村的状况:阶级关系依旧,风俗习惯依旧,封建思想依旧。

破折号后插入的部分又反映出,在贫富悬殊的社会里,穷人无福可言。

这些语句,勾勒了当时的社会环境,揭示了祥林嫂悲剧的社会基础。

(2)祥林嫂死后的雪天(第32段)

鲁镇旧历的年底雪天渲染了悲凉沉寂的气氛,烘托祥林嫂死后的凄凉和我的“沉痛”心情。中间的议论是反语,表现了“我”对这个黑暗社会的憎恨,最后一句的“舒畅”是愤激和沉痛之语。

(3)“我”眼中的“祝福”(最后一段)

由回忆到现实。第一句是过渡,与前面转入回忆的句子相照应,渲染了热闹气氛,反衬出祥林嫂惨死的悲凉。

最后一句故意虚写,祥林嫂死的惨象和天地圣众“预备给鲁镇的人们以无限的幸福”的气氛,形成鲜明的对照,深化了对旧社会杀人本质的揭露,布局上首尾呼应,使小说结构更臻完善。

特定的环境描写,推动了情节的发展,同时也增加了人物形象的真实感与感染力。

二、分析以“祝福”为题的意义及作用

思考:这篇小说叙述的是祥林嫂的悲剧故事,为什么不以“祥林嫂”为题,却取名为“祝福”?

(1)“祝福”是故事发展的线索。

小说从鲁镇的人们忙于准备“祝福” 开始,以鲁镇上“祝福”的爆竹声惊醒了正在回忆中的“我”结束,“祝福”是这个悲惨故事的情节线索,故事情节的发展、人物的悲剧命运与祝福有着密切的关系。

(2)“祝福”是故事的社会背景。

“祝福”的场景为人物活动、事件发生提供了一个特殊的社会背景,在这“祝福”的风情画里,笼罩着封建礼教的浓重阴影,这也是人物悲剧性生活的社会环境;在旧社会,劳动人民无福可祝,无福可言,而祥林嫂正是因为这祝福而被逼上绝境的。

(3)“祝福”隐含着人物命运的对比。

祥林嫂悲剧命运中的几次重大变化,都集中在了鲁镇“祝福”这一特定环境里,祥林嫂死在“预备给鲁镇的人们以无限的幸福”的祝福声中。

以“祝福”为标题,把“凶人的愚妄的欢呼”和“悲惨的弱者的呼号”,鲜明地摆到了读者面前,形成强烈的对比,增强了祥林嫂遭遇的悲剧性,更能突出主题,也包含了作者反讽的深义。而以“祥林嫂”为题,则没有这样的艺术效果。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])