人教版部编(2019)高中语文必修下册 13.2《装在套子里的人》名师教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文必修下册 13.2《装在套子里的人》名师教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 60.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-29 17:36:59 | ||

图片预览

文档简介

《装在套子里的人》名师教学设计

一、核心素养

(一)语言建构与应用

体会和学习小说中幽默讽刺的语言风格。

(二)思维发展与提升

1.通过别里科夫的外貌、语言、行为等描写,并联系时代背景,分析“套子”的含义,进而把握人物形象。

2.在别里科夫与周围人物的冲突中把握塑造别里科夫这个典型形象的意义。

(三)审美鉴赏与创造

1.鉴赏契诃夫小说中夸张变形的漫画式描写方法和人物的荒诞言行,体会小说的喜剧色彩和讽刺效果。

2. 领略作品独特的叙事结构之美。

(四)文化传承与理解

经典的文学形象具有超越时空的现实意义,通过别里科夫形象可以让学生认识专制制度的可怕和保守落后思想的可恶,增强民主、进步和抗争意识。

二、教学建议:

1.体现文体特点,把握小说的艺术特点。

2.这篇小说适合让学生自己去组织和发挥,比如采用小品形式,也可以采用模拟法庭的形式,也可以用人称变换的形式进行改写。最简单的方式是课题上扮角色朗读。

3.小说社会环境的作用,这一课是一个典型,教学中,让学生进一步了解小说社会环境描写的作用。

三、教学设计

(一)学情分析

1.由于小说的时代背景和社会环境与学生距离远,学生对小说主旨、内容和表现手法会有理解上的困难,他们会感觉困惑,所以,有必要介绍时代背景和社会环境。尤其是社会环境的描写这一课是一个典型,结合学生的生活体验和社会实践,体会一个人的性格形成离不开社会环境。

2.夯实基础,适当关注基础的巩固:字词的音、形、义;人物特写的文体知识.

3.语文素养的培养与提升:对字、词、句、篇、章的分析、理解、运用,都需要教师主导,学生主体来实现。

(二)教学目标

1.学会分析“套子”的含义。

2.把握人物形象及意义。

3.如何让别里科夫式的人物不再出现?

4.领略小说结构的独特性。

(三)教学方法

1.讲授法:这是最基本的教学法,结合小说要素,围绕人物形象来理解小说的深刻含义。

[建议围绕“考试说明”中有关文学文本阅读要点来进行讲授]

2.谈论法(即问答法):为了调动学生的学习积极性,激发学生的思维,培养他们独立思考和语言表述的能力,教师在组织教学时,按一定的教学要求向学生提出问题,要求学生回答,以此来引导学生获取或巩固知识的方法。

[拟用于教学过程中,对重难点的突破]

3.课堂讨论法:在教学过程中,针对主要疑难问题,学生独立思考后,(通常以小组为单位)共同进行讨论或辩论 ,让学生思维发生碰撞,累积多人的智慧,生成答案,实现教学目标。在这样的教学环节中,学生的理解能力、语言组织能力、表达能力及合作能力都得到提高。

[拟用于教学过程中,对重难点的突破]

4.小品表演法:本课适合让学生进行分角色朗读甚至进行小品表演,也可以用模拟法庭的形式进行表演。

[拟用于活动课的形式引起学生的兴趣,来促使学生深入解读文本]

5.读书指导法:只有通过学生独立阅读才能掌握读书方法,提高自学能力,养成良好的读书习惯。将学生获取信息的主要来源切换到书本中,对当今一线教师来说,可谓迫在眉睫的。学生掌握知识,固然有赖于教师的讲授,但还必须靠他们自己去阅读、领会,才能消化、巩固和扩大知识。

[拟用于拓展延伸时,有意识地指导学生大量阅读]

(四)教学过程及内容要点

1.导入新课:

“人生如戏,哭着哭着就笑了,笑着笑着就哭了”就在这哭哭笑笑中展现着人生百态。俄国短篇小说巨匠契诃夫的《装在套子里的人》就是这样一部让人忍俊不禁而又若有所思的作品。现在,就让我们欣赏俄国著名小说家契诃夫虚构的一个滑稽而深刻的故事,思考自己的复杂而真实的人生吧!

2.整体感知

(1)预习检测。

(2)快速浏览课文,概括本文的内容要点。

讨论并归纳:

(3)故事概括

提起契诃夫的短篇小说,自然很容易使人想起他笔下的“套中人”别里科夫.契诃夫在短短的篇幅里,以讽刺的手法,入木三分地刻画出这一沙皇专制制度的忠实卫道士的典型形象.

作品开始时光从他的日常生活着手,描绘他在生活中一刻也离不开各种各样的“套子”:晴天带雨伞,耳朵塞棉花,把脸也躲藏在竖起的大衣领里.如果仅仅这样,那么只是孤僻可笑罢了,就让他躲在角落里吧;然而不止如此,他还要把思想藏在“套子”里,这个“套子”就是沙皇政府压制人民自由的文告和法令,他老是一个劲地嚷着:“千万别闹出乱子啊!”如果仅仅是这样,那就让他自言自语吧,用不着理睬他.但是问题远不止此.他还要用“套子”去凑别人的思想.更令人诧异的是大家看见他都害怕.就是这么一个古怪猥琐的人,就把大家压得透不过气来,把整个中学辖制了足足十五年,而且全城都受他的辖制,弄得大家甚至不敢大声说话,不敢写信,不敢交朋友……总而言之,人们对这个神经质的、变态的套中人妥协让步,可以说许多人也被迫不同程度地钻进“套子”中去了.作者在这里向我们提出一个令人深思的问题,别里科夫并不是达官贵人,他没有显赫的地位和权势,而是一个普通的中学教员,他在生活中是无足轻重的人物.在作者的笔下,他不是作为单个的人,而是作为知识界和社会上的一种典型,是旧制度、旧秩序、旧思想的忠实维护者,人们害怕他,其实是被那黑暗污浊的政治空气压得喘不过气来.当时的俄国,亚历山大三世实行恐怖统治,在俄罗斯大地上警探密布,告密诬陷之风盛行,在社会上确实有许许多多的别里科夫式的人物.作品通过别里科夫这个人物将批判锋芒直指扼杀一切生机的沙皇专制制度.

从艺术上着眼,小说最大的特色是讽刺手法的大量运用.首先以夸张的笔墨给别里科夫画了一张惟纱惟肖的漫画,显得多么迂腐和可笑.另外还运用巧妙的对比手法,以他荒谬绝伦的思想和他一本正经的语言构成一种对比,使人忍俊不禁.骑自行车,本是一件很平常的事,在他眼里却变成了极为反常的事,他一本正经地指责道:如果教师骑自行车,那么“学生就要倒过来用脑袋来走路了”.作品还不露痕迹地运用了反语和丰富的潜台词,极其辛辣地嘲笑了别里科夫,作者写道:“他躺在棺材里,神情温和、愉快,甚至高兴,”瞧!这个“套中人”死了,反而倒有神采了!作者接着指出:原来他“仿佛是暗自庆幸自己终于装进了一个套子里,从此再也不必出来了,是啊!他的理想实现了”.这是何等辛辣的讽刺!作者暗示我们,只有棺材,才是别里科夫应该去的地方,而且这也应当是一切“套中人”最好的归宿.

小说的开头与结尾也不能忽略.它们是作品的重要组成部分,起了深化主题的作用.小说是从一月夜两位打猎朋友的聊天开始的,他们本是海阔天空地闲聊,殊不知别里科夫的故事,引起了他们的感慨和深思.开始的轻松宁静和别里科夫的故事的沉闷气氛形成了一种反差,接着又引出了一段皎洁恬静的月色的描绘.这又和别里科夫的故事形成一种反差;大自然是宁静美好的.现实生活又是那么黑暗污浊.于是在那个月夜里,布尔金和伊凡·伊凡内奇浮想联翩,想到生活中的种种套子.作品最后写到伊凡·伊凡内奇再也不能入睡了,他站了起来,坐到门外,点上了烟斗.也许,他想到:再也不能照这样生活下去了!小说的这个结尾耐人寻味.

3.问题探究

(1)理解标题的含义,体会小说独特的构思。

思路解析:小说题目是“装在套子里的人”,题目就很特别,谁会装在套子里?是寓言,还是童话?题目就构成了悬念。这个问题,也是通过解题,理解小说的构思。

①“套子”是什么?

②谁把他装在套子里,是被动还是主动?

③用这样的比喻有什么样的表达效果?

答案示例一:

(1)把握作品特点。这篇小说与一般小说不同,它的旨意不在塑造别里科夫这个人,而在塑造别里科夫这类人,描写“套子”这种普遍存在的社会现象。作品的主要价值就在于写出了“套子”的巨大作用,体现了作者对“套子”的深刻思考。别里科夫这类人是被套子套住了手脚和思想的可怜虫,没有套子就没有别里科夫们,他们的所思所想、所作所为只是对套子作用的印证。因此,阅读时不能只拘泥于人物形象和性格的分析,而应同时着重对“套子”认识,分析套子的内涵、特征、作用,这是把握这部作品的关键。

(2)体会作品的社会意义。社会生活不可能没有套子,它是维持社会正常运转的必要条件,但是保守的、落后的、反动的套子却是阻碍社会进步的绊脚石。别里科夫们代表的正是这种反动的阻碍社会进步的套子。这种套子,沙俄时代有,旧中国也有,过去有,现在和将来同样有,社会若要进步,就必须不断冲破“套子”的束缚。因此,学习这篇小说时,不要就小说读小说,而要扩展其丰富的内涵,联系实际生活,探讨现实问题。

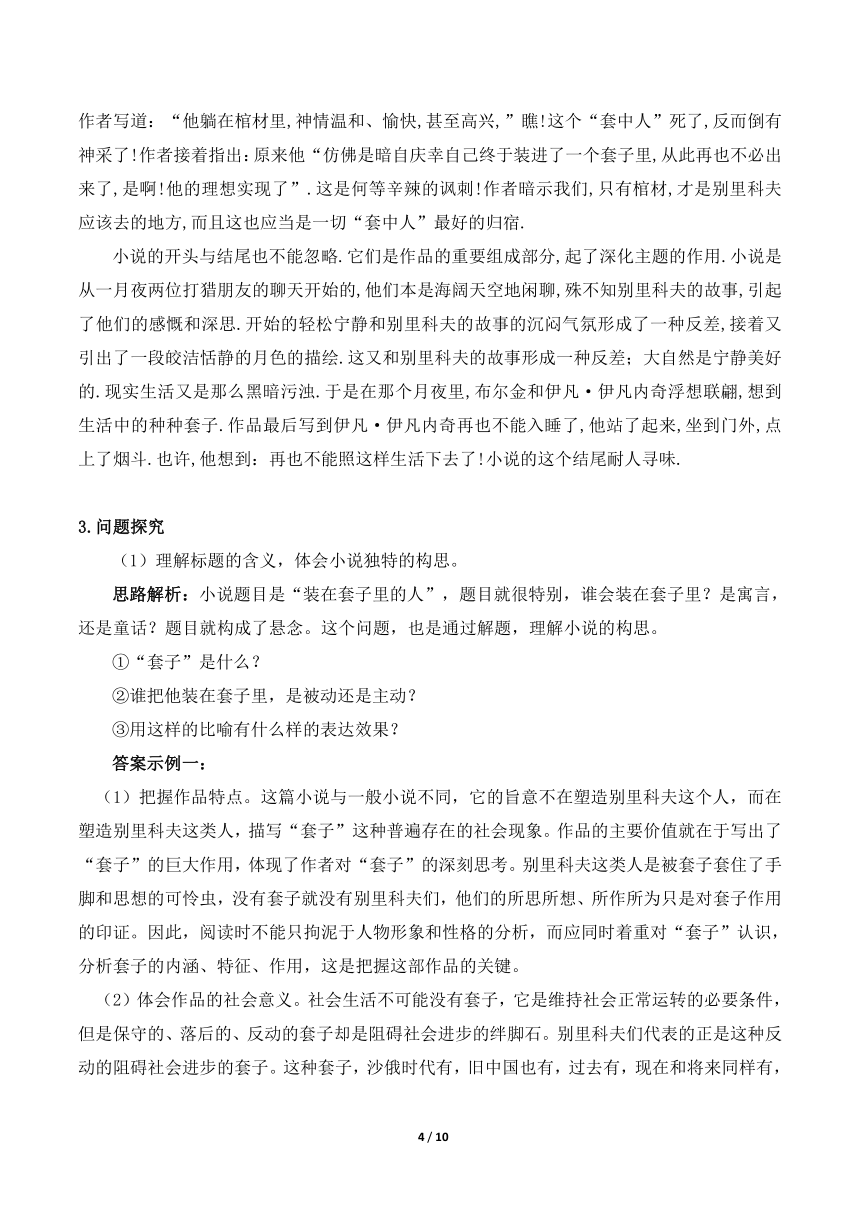

答案示例二

生活习惯、衣着打扮(有形的套子):

穿着:晴天穿雨鞋,带雨伞,穿棉大衣, 胆小孤僻

眼戴黑眼镜,耳用棉花堵 与世隔绝

脸藏在竖起的衣领里 封闭保守

用具:伞、表、刀装在套子里 狭隘惶恐

出行:坐上马车,支起车篷

住处:卧室像箱子,床上挂帐子

思想观念(无形的套子):

歌颂过去,歌颂从没存在过的东西

用所教的古代语言躲避生活 害怕变革

只信政府的告示和报纸文章 逃避现实

对不合规矩的事闷闷不乐 顽固保守

只求不出乱子 维护旧制度

禁闭开除学生

(2) 别里科夫整天战战兢兢。他怕的是什么呢?全城的人为什么又都怕这个胆小如鼠弱不经风的人呢?为什么他能管制全城呢?

解题思路:

这个问题是本文的一个重点,理解社会环境的作用。

别里科夫整天战战兢兢、六神无主是害怕生活中的新事物,害怕社会变革,害怕动摇了旧秩序。全城的人怕他,向他妥协,(课文第4段的原句用了八个“不敢”,“全城人战战兢生活了10年到15年”,让学生咀嚼体味)是因为他的言行与思想都是与沙皇专制制度一致的,他自觉维护着旧制度旧思想。周围的人还没有勇气敢与他斗,所以都怕他,受他辖制。别里科夫的可恨在于,他不但要把自己装在“套子”里,而且还想把周围的一切也装进“套子”里。这两种“怕”表面上是矛盾的,但只要我们结合当时的情况想一想,就会发现总根源都是沙皇专制制度。别里科夫所依附的沙皇统治,一方面是极力加强反动统治,在全国造成了沉重压抑的气氛;另一方面又是行将灭亡,摇摇欲坠。革命的风暴还未到来,大多数人还感到迷茫,不敢起来斗争,所以别里科夫还能“辖制”全城。

(3)故事情节探讨

①在别里科夫恋爱过程中,有漫画事件、骑自行车事件、当面交锋及一命呜呼这样几个相关情节。

思考:在这些情节中,别里科夫是怎样表现的?作者是怎样刻画的?

解题思路:这一部分描写的特点是,抓住人物的典型细节,用幽默讽刺的笔调刻画出别里科夫顽固保守,诚惶诚恐,害怕新事物,反对生活中哪怕是微小变革的思想性格。例如:“如果教师骑自行车,那还能希望学生做出什么好事来?他们所能做的就只有倒过来,用脑袋走路了!”这荒唐的别里科夫的逻辑说明了他的思维方式和性格特点。再如,他从楼上跌下来的时候,“情愿摔断脖子和两条腿,也不愿意成为别人取笑的对象”,这种奇特的心理状态正反映出他自欺欺人的特点。

②别里科夫是怎么死的?他的死说明了什么?

解题思路:别里科夫是在华连卡的笑声中倒下的。因为别里科夫最担心别人取笑他,而华连卡的笑声,是对他迂腐落后思想的最大嘲讽,这是别里科夫从来没遇到过的打击,他在笑声中结束了一切。别里科夫的死说明腐朽保守的势力实际上不堪一击。

(4)请同学结合课文中的实例来讨论讽刺手法的运用。

解题思路:讽刺是用漫画或嘲讽的语言描绘刻画对象,以达到否定和贬斥的效果。课文中的讽刺有以下一些特色:

① 夸张的语言和漫画式的勾勒,如大热天穿雨鞋带雨伞,穿暖和的棉大衣,从楼上摔下却安然无恙。反映人物的迂腐可笑。

② 揭示人物荒谬的生活逻辑。如别里科夫将教师骑自行车与学生用脑袋走路联系起来,反映他腐朽落后,害怕变革的思想。

③ 含蓄的对比,如别里科夫辖制着全城,人们都战战兢兢,反过来他自己又是战战兢兢不能入睡。这些描绘和刻画真是入木三分,暴露和批判了别里科夫腐朽丑恶的灵魂。同学们读这类文章,笑过以后要将目光深入到人物的内心,认真进行思考,才会有所悟,有所得。

4.教师小结

这篇小说反映了十九世纪末沙皇俄国的黑暗现实。1881年,沙皇亚历山大二世被刺身亡,继位的沙皇亚历山大三世加强了专制恐怖统治。受欧洲进步文明潮流的影响,俄国也兴起变革之风,尤其在进步的知识分子和贵族中间,要求自由民主,改变专制秩序的呼声日趋强烈,并付诸行动。面对汹涌的变革浪潮,沙皇政府采取一切暴力手段镇压,逮捕流放革命者,查封进步刊物,禁锢人们的思想言论。全国警探密布,告密者横行,一切反动势力纠合起来,对抗进步的潮流,竭力维护腐朽没落的沙皇统治。 之所以别里科夫能辖制全城,是因为他的背后有强大的沙皇统治作为后盾,受沙皇政府的毒害,他的言行与思想都与沙皇专制制度一致,他自觉维护旧制度旧思想。

5.课时作业(可使用答题器作答)

1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是

A.揉皱(zòu) 默许(mò) 尽管 (jǐn) 筋疲力尽(jìn)

B.祈祷(qí dǎo) 降服(xiáng) 丧葬 (sāng) 垂头丧气(shāng)

C.陶冶 (yǐ) 讥诮(qiào) 游说 (shuì) 说长道短(shuō)

D.怂恿(sǒng) 辖制(xiá) 瘦削(xiāo) 削足适履(xuē)

解题思路:这道题是考查多音字和四川话里多数平翘舌不分,“皱纹”的“皱”是翘舌音,“丧”是平舌音,作名词读一声,作动词读四声,这里“垂头丧气”的“丧”平舌音,四声。“削”口语读“xiāo”,书面语读“xuē”,“瘦削”的“削”读“xuē”。

答案:C。

2.下列各组词中,没有错别字的一组是

A.战战兢兢 滑稽可笑 听信谗言 金榜题名

B.哀声叹气 吃荤吃素 噩梦连连 消遣娱乐

C.没精打采 通霄做梦 安然无恙 令人难堪

D.兴高采烈 性情孤癖 心神不定 周济穷人

解题思路:这道题是考查汉字书写正误的题。B唉声叹气;C通宵做梦;D性情孤僻

答案:A。

3.依次填入下面句子横线处恰当的一组词语是:

①既然政府还没有发出 ,允许做这种事,那就做不得。

②为了避免我们的谈话被人家误解 闹出什么乱起见,我得把我们谈话的内容报告校长。

③契诃夫生活在俄国农奴制崩溃和无产阶级革命 兴起的时期。

④这人总想把自己 在壳子里,仿佛要为自己制造一个套子,好隔绝人世。

A.通知 以至 逐步 装 B.通知 以致 逐渐 装

C.通告 以至 逐步 包 D.通告 以致 逐渐 包

解题思路:区分近义词。通告,是适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知事项的周知性公文。通知,是运用广泛的知照性公文。用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。通知,一般由标题、主送单位(受文对象)、正文、落款四部分组成。

答案:D。

4.下列哪组加点成语使用不恰当

A.开口三个代表,闭口为人民服务,这位正人君子台上一套,背后又是一套,实在令人讨厌。

B.操场上锣鼓喧天,人声鼎沸,可是高三同学安然无恙地坐在教室里,看书的看书,做习题的做习题,谁也没有关注教室外的事情。

C.王老师为人谨慎,战战兢兢地工作,勤勤恳恳地教书,深受学生爱戴。

D.班主任告诉我们,下学期我们班的语文将由特级教师王军来上,这真是大快人心的消息。

解题思路:A。“正人君子”是两用成语,既指正直有道德的人,也可用来讽刺假装正经的人,A项用的就是讽刺意。“安然无恙”意为很平安,没有受到什么损害,与B句语境不合。C句“战战兢兢”是极端害怕而小心谨慎,此处应换“兢兢业业”。D句“大快人心”指坏人或坏事受到惩罚或打击,使人们心里非常痛快。

答案:A。

5.下列各句没有语病的一句是

A.印度洋海啸发生后,中国政府进行了迄今为止最大规模的对外救援行动。

B.今天老师又在班会上表扬了自己,但是我觉得还需要继续努力。

C.祈爱群看见组织部新来的援藏干部很高兴,于是两人亲切地交谈起来。

D.因患病住院,83岁高龄的黄昆和正在美国的姚明没能到场领奖。

解题思路: B “自己”有歧义,根据后文“我觉得还需要继续努力”,应将“自己”该为“我”。 C“很高兴”有歧义,是“祈爱群”,还是“新来的援藏干部”? D“因患病住院”有歧义,是一人,还是两人?应改为“83岁高龄的黄昆因患病住院,姚明正在美国,二人均未能到场领奖。”

答案:A。

6.下列文学常识解说错误的一项是

A.别里科夫已经成为那些害怕新事物、维护旧事物、反对变革、阻碍社会发展的人的代名词。

B.屠格涅夫,俄国著名的作家,代表作有《猎人笔记》、《父与子》等,作品广泛地反映俄国社会和大自然的风光。

C.契诃夫是俄国十九世纪末批判现实主义的艺术大师,其代表作是《装在套子里的人》、《变色龙》、《万卡》等。

D.契诃夫是世界文学史上“三大短篇小说巨匠”之一,另外两个是法国的莫泊桑和中国的蒲松龄。

解题思路:所谓“三大短篇小说巨匠”说法不一样,有契诃夫、莫泊桑、马克吐温或者欧亨利的说法,都没有“中国的蒲松龄”。

答案D。

7.下列句子中没有使用幽默讽刺手法的一句是:

A.他的脸也好像蒙着套子,因为他老是把它藏在竖起的衣领里。他戴黑眼镜,穿羊毛衫,用棉花堵住耳朵眼。他一坐上马车,总要叫马车夫支起车篷。

B.“我一看见您的姐姐,眼前变得一片漆黑。一位小姐,或者一个姑娘,却骑自行车──这太可怕了。”

C.他也真怪,即便在最晴朗的日子,也穿上雨鞋,带上雨伞,而且一定穿着暖和的棉大衣。

D.等到他站起来,华连卡才认出是他。她瞧着他那滑稽的脸相,他那揉皱的大衣,他那雨鞋,不明白是怎么回事,以为他是一不小心摔下来的,就忍不住纵声大笑……

解题思路:嘲讽多少带有夸张的成分,D句是通过华连卡的视角客观地描写别里科夫的狼狈模样,是写实,所以没有讽刺手法。

答案:D。

1 / 10

一、核心素养

(一)语言建构与应用

体会和学习小说中幽默讽刺的语言风格。

(二)思维发展与提升

1.通过别里科夫的外貌、语言、行为等描写,并联系时代背景,分析“套子”的含义,进而把握人物形象。

2.在别里科夫与周围人物的冲突中把握塑造别里科夫这个典型形象的意义。

(三)审美鉴赏与创造

1.鉴赏契诃夫小说中夸张变形的漫画式描写方法和人物的荒诞言行,体会小说的喜剧色彩和讽刺效果。

2. 领略作品独特的叙事结构之美。

(四)文化传承与理解

经典的文学形象具有超越时空的现实意义,通过别里科夫形象可以让学生认识专制制度的可怕和保守落后思想的可恶,增强民主、进步和抗争意识。

二、教学建议:

1.体现文体特点,把握小说的艺术特点。

2.这篇小说适合让学生自己去组织和发挥,比如采用小品形式,也可以采用模拟法庭的形式,也可以用人称变换的形式进行改写。最简单的方式是课题上扮角色朗读。

3.小说社会环境的作用,这一课是一个典型,教学中,让学生进一步了解小说社会环境描写的作用。

三、教学设计

(一)学情分析

1.由于小说的时代背景和社会环境与学生距离远,学生对小说主旨、内容和表现手法会有理解上的困难,他们会感觉困惑,所以,有必要介绍时代背景和社会环境。尤其是社会环境的描写这一课是一个典型,结合学生的生活体验和社会实践,体会一个人的性格形成离不开社会环境。

2.夯实基础,适当关注基础的巩固:字词的音、形、义;人物特写的文体知识.

3.语文素养的培养与提升:对字、词、句、篇、章的分析、理解、运用,都需要教师主导,学生主体来实现。

(二)教学目标

1.学会分析“套子”的含义。

2.把握人物形象及意义。

3.如何让别里科夫式的人物不再出现?

4.领略小说结构的独特性。

(三)教学方法

1.讲授法:这是最基本的教学法,结合小说要素,围绕人物形象来理解小说的深刻含义。

[建议围绕“考试说明”中有关文学文本阅读要点来进行讲授]

2.谈论法(即问答法):为了调动学生的学习积极性,激发学生的思维,培养他们独立思考和语言表述的能力,教师在组织教学时,按一定的教学要求向学生提出问题,要求学生回答,以此来引导学生获取或巩固知识的方法。

[拟用于教学过程中,对重难点的突破]

3.课堂讨论法:在教学过程中,针对主要疑难问题,学生独立思考后,(通常以小组为单位)共同进行讨论或辩论 ,让学生思维发生碰撞,累积多人的智慧,生成答案,实现教学目标。在这样的教学环节中,学生的理解能力、语言组织能力、表达能力及合作能力都得到提高。

[拟用于教学过程中,对重难点的突破]

4.小品表演法:本课适合让学生进行分角色朗读甚至进行小品表演,也可以用模拟法庭的形式进行表演。

[拟用于活动课的形式引起学生的兴趣,来促使学生深入解读文本]

5.读书指导法:只有通过学生独立阅读才能掌握读书方法,提高自学能力,养成良好的读书习惯。将学生获取信息的主要来源切换到书本中,对当今一线教师来说,可谓迫在眉睫的。学生掌握知识,固然有赖于教师的讲授,但还必须靠他们自己去阅读、领会,才能消化、巩固和扩大知识。

[拟用于拓展延伸时,有意识地指导学生大量阅读]

(四)教学过程及内容要点

1.导入新课:

“人生如戏,哭着哭着就笑了,笑着笑着就哭了”就在这哭哭笑笑中展现着人生百态。俄国短篇小说巨匠契诃夫的《装在套子里的人》就是这样一部让人忍俊不禁而又若有所思的作品。现在,就让我们欣赏俄国著名小说家契诃夫虚构的一个滑稽而深刻的故事,思考自己的复杂而真实的人生吧!

2.整体感知

(1)预习检测。

(2)快速浏览课文,概括本文的内容要点。

讨论并归纳:

(3)故事概括

提起契诃夫的短篇小说,自然很容易使人想起他笔下的“套中人”别里科夫.契诃夫在短短的篇幅里,以讽刺的手法,入木三分地刻画出这一沙皇专制制度的忠实卫道士的典型形象.

作品开始时光从他的日常生活着手,描绘他在生活中一刻也离不开各种各样的“套子”:晴天带雨伞,耳朵塞棉花,把脸也躲藏在竖起的大衣领里.如果仅仅这样,那么只是孤僻可笑罢了,就让他躲在角落里吧;然而不止如此,他还要把思想藏在“套子”里,这个“套子”就是沙皇政府压制人民自由的文告和法令,他老是一个劲地嚷着:“千万别闹出乱子啊!”如果仅仅是这样,那就让他自言自语吧,用不着理睬他.但是问题远不止此.他还要用“套子”去凑别人的思想.更令人诧异的是大家看见他都害怕.就是这么一个古怪猥琐的人,就把大家压得透不过气来,把整个中学辖制了足足十五年,而且全城都受他的辖制,弄得大家甚至不敢大声说话,不敢写信,不敢交朋友……总而言之,人们对这个神经质的、变态的套中人妥协让步,可以说许多人也被迫不同程度地钻进“套子”中去了.作者在这里向我们提出一个令人深思的问题,别里科夫并不是达官贵人,他没有显赫的地位和权势,而是一个普通的中学教员,他在生活中是无足轻重的人物.在作者的笔下,他不是作为单个的人,而是作为知识界和社会上的一种典型,是旧制度、旧秩序、旧思想的忠实维护者,人们害怕他,其实是被那黑暗污浊的政治空气压得喘不过气来.当时的俄国,亚历山大三世实行恐怖统治,在俄罗斯大地上警探密布,告密诬陷之风盛行,在社会上确实有许许多多的别里科夫式的人物.作品通过别里科夫这个人物将批判锋芒直指扼杀一切生机的沙皇专制制度.

从艺术上着眼,小说最大的特色是讽刺手法的大量运用.首先以夸张的笔墨给别里科夫画了一张惟纱惟肖的漫画,显得多么迂腐和可笑.另外还运用巧妙的对比手法,以他荒谬绝伦的思想和他一本正经的语言构成一种对比,使人忍俊不禁.骑自行车,本是一件很平常的事,在他眼里却变成了极为反常的事,他一本正经地指责道:如果教师骑自行车,那么“学生就要倒过来用脑袋来走路了”.作品还不露痕迹地运用了反语和丰富的潜台词,极其辛辣地嘲笑了别里科夫,作者写道:“他躺在棺材里,神情温和、愉快,甚至高兴,”瞧!这个“套中人”死了,反而倒有神采了!作者接着指出:原来他“仿佛是暗自庆幸自己终于装进了一个套子里,从此再也不必出来了,是啊!他的理想实现了”.这是何等辛辣的讽刺!作者暗示我们,只有棺材,才是别里科夫应该去的地方,而且这也应当是一切“套中人”最好的归宿.

小说的开头与结尾也不能忽略.它们是作品的重要组成部分,起了深化主题的作用.小说是从一月夜两位打猎朋友的聊天开始的,他们本是海阔天空地闲聊,殊不知别里科夫的故事,引起了他们的感慨和深思.开始的轻松宁静和别里科夫的故事的沉闷气氛形成了一种反差,接着又引出了一段皎洁恬静的月色的描绘.这又和别里科夫的故事形成一种反差;大自然是宁静美好的.现实生活又是那么黑暗污浊.于是在那个月夜里,布尔金和伊凡·伊凡内奇浮想联翩,想到生活中的种种套子.作品最后写到伊凡·伊凡内奇再也不能入睡了,他站了起来,坐到门外,点上了烟斗.也许,他想到:再也不能照这样生活下去了!小说的这个结尾耐人寻味.

3.问题探究

(1)理解标题的含义,体会小说独特的构思。

思路解析:小说题目是“装在套子里的人”,题目就很特别,谁会装在套子里?是寓言,还是童话?题目就构成了悬念。这个问题,也是通过解题,理解小说的构思。

①“套子”是什么?

②谁把他装在套子里,是被动还是主动?

③用这样的比喻有什么样的表达效果?

答案示例一:

(1)把握作品特点。这篇小说与一般小说不同,它的旨意不在塑造别里科夫这个人,而在塑造别里科夫这类人,描写“套子”这种普遍存在的社会现象。作品的主要价值就在于写出了“套子”的巨大作用,体现了作者对“套子”的深刻思考。别里科夫这类人是被套子套住了手脚和思想的可怜虫,没有套子就没有别里科夫们,他们的所思所想、所作所为只是对套子作用的印证。因此,阅读时不能只拘泥于人物形象和性格的分析,而应同时着重对“套子”认识,分析套子的内涵、特征、作用,这是把握这部作品的关键。

(2)体会作品的社会意义。社会生活不可能没有套子,它是维持社会正常运转的必要条件,但是保守的、落后的、反动的套子却是阻碍社会进步的绊脚石。别里科夫们代表的正是这种反动的阻碍社会进步的套子。这种套子,沙俄时代有,旧中国也有,过去有,现在和将来同样有,社会若要进步,就必须不断冲破“套子”的束缚。因此,学习这篇小说时,不要就小说读小说,而要扩展其丰富的内涵,联系实际生活,探讨现实问题。

答案示例二

生活习惯、衣着打扮(有形的套子):

穿着:晴天穿雨鞋,带雨伞,穿棉大衣, 胆小孤僻

眼戴黑眼镜,耳用棉花堵 与世隔绝

脸藏在竖起的衣领里 封闭保守

用具:伞、表、刀装在套子里 狭隘惶恐

出行:坐上马车,支起车篷

住处:卧室像箱子,床上挂帐子

思想观念(无形的套子):

歌颂过去,歌颂从没存在过的东西

用所教的古代语言躲避生活 害怕变革

只信政府的告示和报纸文章 逃避现实

对不合规矩的事闷闷不乐 顽固保守

只求不出乱子 维护旧制度

禁闭开除学生

(2) 别里科夫整天战战兢兢。他怕的是什么呢?全城的人为什么又都怕这个胆小如鼠弱不经风的人呢?为什么他能管制全城呢?

解题思路:

这个问题是本文的一个重点,理解社会环境的作用。

别里科夫整天战战兢兢、六神无主是害怕生活中的新事物,害怕社会变革,害怕动摇了旧秩序。全城的人怕他,向他妥协,(课文第4段的原句用了八个“不敢”,“全城人战战兢生活了10年到15年”,让学生咀嚼体味)是因为他的言行与思想都是与沙皇专制制度一致的,他自觉维护着旧制度旧思想。周围的人还没有勇气敢与他斗,所以都怕他,受他辖制。别里科夫的可恨在于,他不但要把自己装在“套子”里,而且还想把周围的一切也装进“套子”里。这两种“怕”表面上是矛盾的,但只要我们结合当时的情况想一想,就会发现总根源都是沙皇专制制度。别里科夫所依附的沙皇统治,一方面是极力加强反动统治,在全国造成了沉重压抑的气氛;另一方面又是行将灭亡,摇摇欲坠。革命的风暴还未到来,大多数人还感到迷茫,不敢起来斗争,所以别里科夫还能“辖制”全城。

(3)故事情节探讨

①在别里科夫恋爱过程中,有漫画事件、骑自行车事件、当面交锋及一命呜呼这样几个相关情节。

思考:在这些情节中,别里科夫是怎样表现的?作者是怎样刻画的?

解题思路:这一部分描写的特点是,抓住人物的典型细节,用幽默讽刺的笔调刻画出别里科夫顽固保守,诚惶诚恐,害怕新事物,反对生活中哪怕是微小变革的思想性格。例如:“如果教师骑自行车,那还能希望学生做出什么好事来?他们所能做的就只有倒过来,用脑袋走路了!”这荒唐的别里科夫的逻辑说明了他的思维方式和性格特点。再如,他从楼上跌下来的时候,“情愿摔断脖子和两条腿,也不愿意成为别人取笑的对象”,这种奇特的心理状态正反映出他自欺欺人的特点。

②别里科夫是怎么死的?他的死说明了什么?

解题思路:别里科夫是在华连卡的笑声中倒下的。因为别里科夫最担心别人取笑他,而华连卡的笑声,是对他迂腐落后思想的最大嘲讽,这是别里科夫从来没遇到过的打击,他在笑声中结束了一切。别里科夫的死说明腐朽保守的势力实际上不堪一击。

(4)请同学结合课文中的实例来讨论讽刺手法的运用。

解题思路:讽刺是用漫画或嘲讽的语言描绘刻画对象,以达到否定和贬斥的效果。课文中的讽刺有以下一些特色:

① 夸张的语言和漫画式的勾勒,如大热天穿雨鞋带雨伞,穿暖和的棉大衣,从楼上摔下却安然无恙。反映人物的迂腐可笑。

② 揭示人物荒谬的生活逻辑。如别里科夫将教师骑自行车与学生用脑袋走路联系起来,反映他腐朽落后,害怕变革的思想。

③ 含蓄的对比,如别里科夫辖制着全城,人们都战战兢兢,反过来他自己又是战战兢兢不能入睡。这些描绘和刻画真是入木三分,暴露和批判了别里科夫腐朽丑恶的灵魂。同学们读这类文章,笑过以后要将目光深入到人物的内心,认真进行思考,才会有所悟,有所得。

4.教师小结

这篇小说反映了十九世纪末沙皇俄国的黑暗现实。1881年,沙皇亚历山大二世被刺身亡,继位的沙皇亚历山大三世加强了专制恐怖统治。受欧洲进步文明潮流的影响,俄国也兴起变革之风,尤其在进步的知识分子和贵族中间,要求自由民主,改变专制秩序的呼声日趋强烈,并付诸行动。面对汹涌的变革浪潮,沙皇政府采取一切暴力手段镇压,逮捕流放革命者,查封进步刊物,禁锢人们的思想言论。全国警探密布,告密者横行,一切反动势力纠合起来,对抗进步的潮流,竭力维护腐朽没落的沙皇统治。 之所以别里科夫能辖制全城,是因为他的背后有强大的沙皇统治作为后盾,受沙皇政府的毒害,他的言行与思想都与沙皇专制制度一致,他自觉维护旧制度旧思想。

5.课时作业(可使用答题器作答)

1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是

A.揉皱(zòu) 默许(mò) 尽管 (jǐn) 筋疲力尽(jìn)

B.祈祷(qí dǎo) 降服(xiáng) 丧葬 (sāng) 垂头丧气(shāng)

C.陶冶 (yǐ) 讥诮(qiào) 游说 (shuì) 说长道短(shuō)

D.怂恿(sǒng) 辖制(xiá) 瘦削(xiāo) 削足适履(xuē)

解题思路:这道题是考查多音字和四川话里多数平翘舌不分,“皱纹”的“皱”是翘舌音,“丧”是平舌音,作名词读一声,作动词读四声,这里“垂头丧气”的“丧”平舌音,四声。“削”口语读“xiāo”,书面语读“xuē”,“瘦削”的“削”读“xuē”。

答案:C。

2.下列各组词中,没有错别字的一组是

A.战战兢兢 滑稽可笑 听信谗言 金榜题名

B.哀声叹气 吃荤吃素 噩梦连连 消遣娱乐

C.没精打采 通霄做梦 安然无恙 令人难堪

D.兴高采烈 性情孤癖 心神不定 周济穷人

解题思路:这道题是考查汉字书写正误的题。B唉声叹气;C通宵做梦;D性情孤僻

答案:A。

3.依次填入下面句子横线处恰当的一组词语是:

①既然政府还没有发出 ,允许做这种事,那就做不得。

②为了避免我们的谈话被人家误解 闹出什么乱起见,我得把我们谈话的内容报告校长。

③契诃夫生活在俄国农奴制崩溃和无产阶级革命 兴起的时期。

④这人总想把自己 在壳子里,仿佛要为自己制造一个套子,好隔绝人世。

A.通知 以至 逐步 装 B.通知 以致 逐渐 装

C.通告 以至 逐步 包 D.通告 以致 逐渐 包

解题思路:区分近义词。通告,是适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知事项的周知性公文。通知,是运用广泛的知照性公文。用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。通知,一般由标题、主送单位(受文对象)、正文、落款四部分组成。

答案:D。

4.下列哪组加点成语使用不恰当

A.开口三个代表,闭口为人民服务,这位正人君子台上一套,背后又是一套,实在令人讨厌。

B.操场上锣鼓喧天,人声鼎沸,可是高三同学安然无恙地坐在教室里,看书的看书,做习题的做习题,谁也没有关注教室外的事情。

C.王老师为人谨慎,战战兢兢地工作,勤勤恳恳地教书,深受学生爱戴。

D.班主任告诉我们,下学期我们班的语文将由特级教师王军来上,这真是大快人心的消息。

解题思路:A。“正人君子”是两用成语,既指正直有道德的人,也可用来讽刺假装正经的人,A项用的就是讽刺意。“安然无恙”意为很平安,没有受到什么损害,与B句语境不合。C句“战战兢兢”是极端害怕而小心谨慎,此处应换“兢兢业业”。D句“大快人心”指坏人或坏事受到惩罚或打击,使人们心里非常痛快。

答案:A。

5.下列各句没有语病的一句是

A.印度洋海啸发生后,中国政府进行了迄今为止最大规模的对外救援行动。

B.今天老师又在班会上表扬了自己,但是我觉得还需要继续努力。

C.祈爱群看见组织部新来的援藏干部很高兴,于是两人亲切地交谈起来。

D.因患病住院,83岁高龄的黄昆和正在美国的姚明没能到场领奖。

解题思路: B “自己”有歧义,根据后文“我觉得还需要继续努力”,应将“自己”该为“我”。 C“很高兴”有歧义,是“祈爱群”,还是“新来的援藏干部”? D“因患病住院”有歧义,是一人,还是两人?应改为“83岁高龄的黄昆因患病住院,姚明正在美国,二人均未能到场领奖。”

答案:A。

6.下列文学常识解说错误的一项是

A.别里科夫已经成为那些害怕新事物、维护旧事物、反对变革、阻碍社会发展的人的代名词。

B.屠格涅夫,俄国著名的作家,代表作有《猎人笔记》、《父与子》等,作品广泛地反映俄国社会和大自然的风光。

C.契诃夫是俄国十九世纪末批判现实主义的艺术大师,其代表作是《装在套子里的人》、《变色龙》、《万卡》等。

D.契诃夫是世界文学史上“三大短篇小说巨匠”之一,另外两个是法国的莫泊桑和中国的蒲松龄。

解题思路:所谓“三大短篇小说巨匠”说法不一样,有契诃夫、莫泊桑、马克吐温或者欧亨利的说法,都没有“中国的蒲松龄”。

答案D。

7.下列句子中没有使用幽默讽刺手法的一句是:

A.他的脸也好像蒙着套子,因为他老是把它藏在竖起的衣领里。他戴黑眼镜,穿羊毛衫,用棉花堵住耳朵眼。他一坐上马车,总要叫马车夫支起车篷。

B.“我一看见您的姐姐,眼前变得一片漆黑。一位小姐,或者一个姑娘,却骑自行车──这太可怕了。”

C.他也真怪,即便在最晴朗的日子,也穿上雨鞋,带上雨伞,而且一定穿着暖和的棉大衣。

D.等到他站起来,华连卡才认出是他。她瞧着他那滑稽的脸相,他那揉皱的大衣,他那雨鞋,不明白是怎么回事,以为他是一不小心摔下来的,就忍不住纵声大笑……

解题思路:嘲讽多少带有夸张的成分,D句是通过华连卡的视角客观地描写别里科夫的狼狈模样,是写实,所以没有讽刺手法。

答案:D。

1 / 10

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])