3.1 百合花 课件(共30张PPT)

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

百合花

茹志鹃

古往今来文人墨客借花喻人,以此来表现自己的高贵品格。

周敦颐借莲展现自己的洁身自好,不与世俗同流合污。

陶渊明爱菊则展示自己淡泊名利,不趋炎附势。

百合花具有什么特点?

色泽文雅,香气清幽,白净纯洁,即清丽、纯洁、高雅。

今天我们来学习小说《百合花》,看看作者笔下的百合花寄寓着作者怎样的情感?

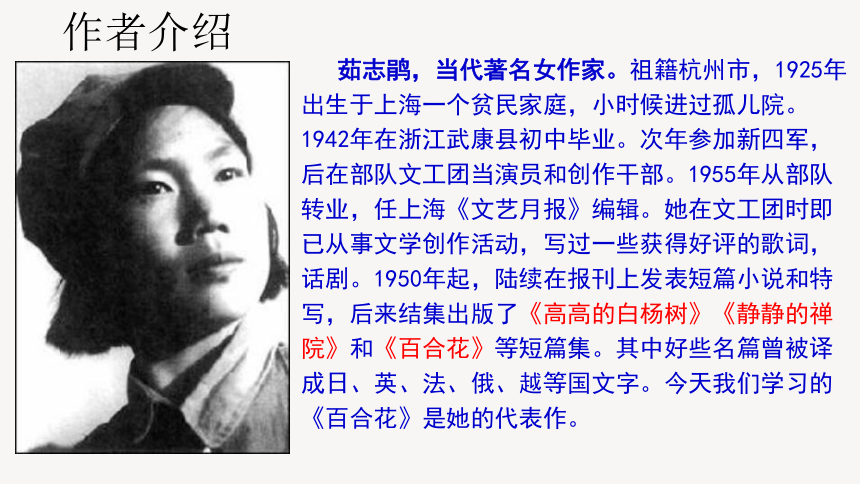

茹志鹃,当代著名女作家。祖籍杭州市,1925年出生于上海一个贫民家庭,小时候进过孤儿院。1942年在浙江武康县初中毕业。次年参加新四军,后在部队文工团当演员和创作干部。1955年从部队转业,任上海《文艺月报》编辑。她在文工团时即已从事文学创作活动,写过一些获得好评的歌词,话剧。1950年起,陆续在报刊上发表短篇小说和特写,后来结集出版了《高高的白杨树》《静静的禅院》和《百合花》等短篇集。其中好些名篇曾被译成日、英、法、俄、越等国文字。今天我们学习的《百合花》是她的代表作。

作者介绍

《百合花》是茹志鹃前期的代表作。她写这篇小说时,正是反右斗争后不久,她的家庭成员是这场扩大化运动的受害者。冷峻的现实生活使她“不无悲凉地思念起战时的生活,那时的同志关系”。

她说:“战争使人不能有长谈的机会,但战争却能使人深交,有时仅几十分钟,甚至只来得及瞥一眼,便一闪而过,然而人与人之间,就在这一刹那里,便能胆肝相照,生死与共。”

所以,《百合花》是她“在匝匝忧虑之中,缅怀追念时得来的产物”。

写作背景

故事情节

人物形象

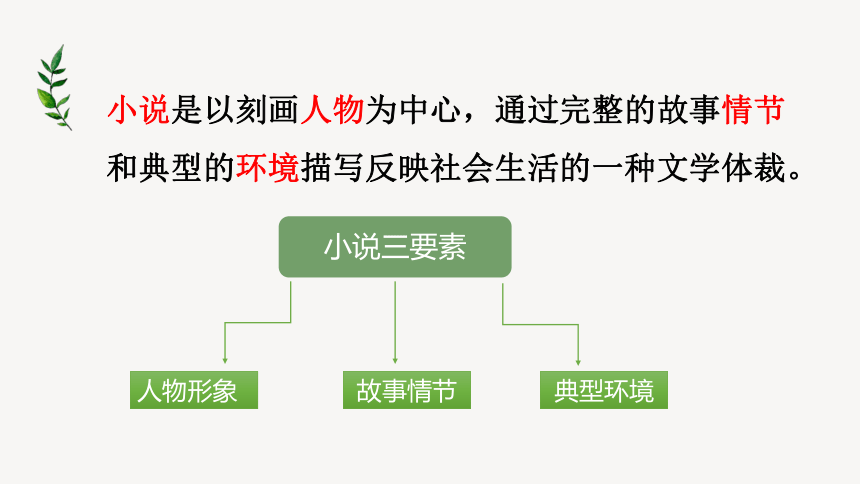

小说三要素

小说是以刻画人物为中心,通过完整的故事情节和典型的环境描写反映社会生活的一种文学体裁。

典型环境

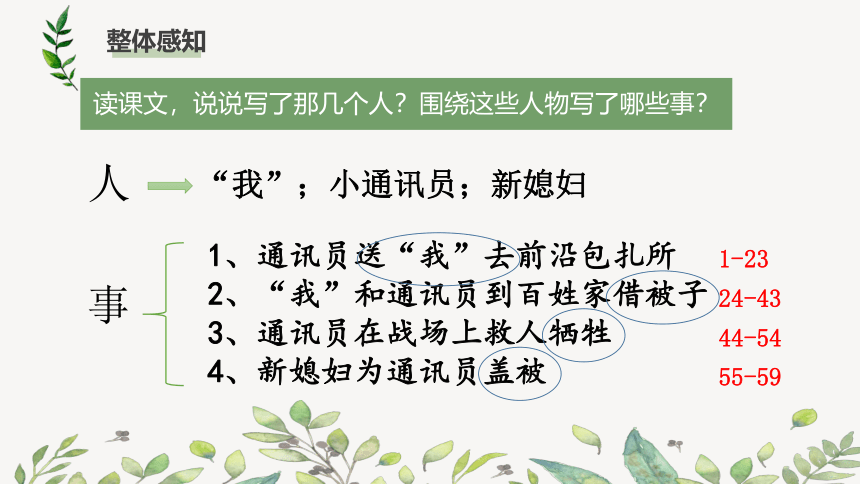

读课文,说说写了那几个人?围绕这些人物写了哪些事?

整体感知

人

事

“我”;小通讯员;新媳妇

1、通讯员送“我”去前沿包扎所 2、“我”和通讯员到百姓家借被子

3、通讯员在战场上救人牺牲 4、新媳妇为通讯员盖被

1-23

24-43

44-54

55-59

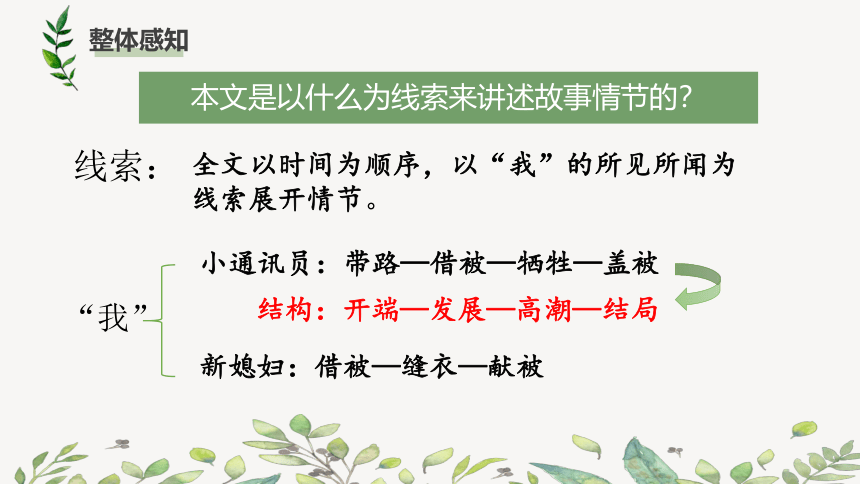

本文是以什么为线索来讲述故事情节的?

整体感知

线索:

“我”

全文以时间为顺序,以“我”的所见所闻为线索展开情节。

小通讯员:带路—借被—牺牲—盖被

新媳妇:借被—缝衣—献被

结构:开端—发展—高潮—结局

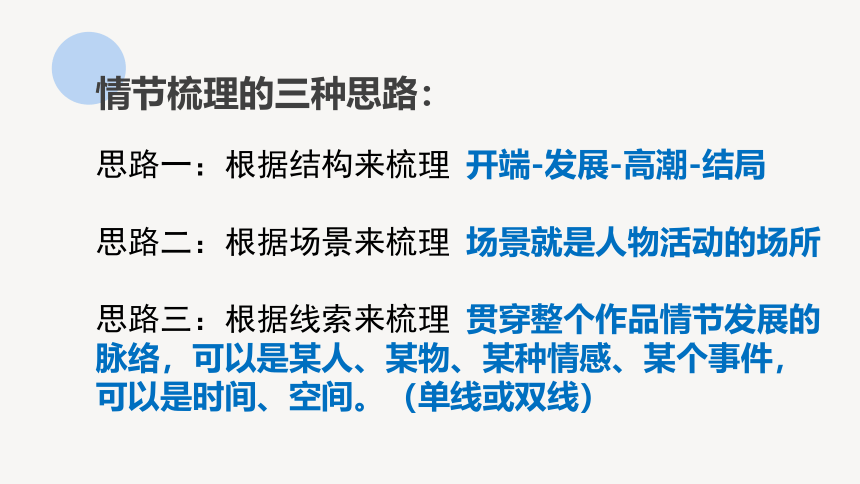

情节梳理的三种思路:

思路一:根据结构来梳理 开端-发展-高潮-结局

思路二:根据场景来梳理 场景就是人物活动的场所

思路三:根据线索来梳理 贯穿整个作品情节发展的脉络,可以是某人、某物、某种情感、某个事件,可以是时间、空间。(单线或双线)

茅盾:“我以为这是我最近读过的几十个短篇中最使我满意,也最使我感动的一篇。它是结构谨严,没有闲笔的短篇小说,但同时它又富于抒情诗的风味。”

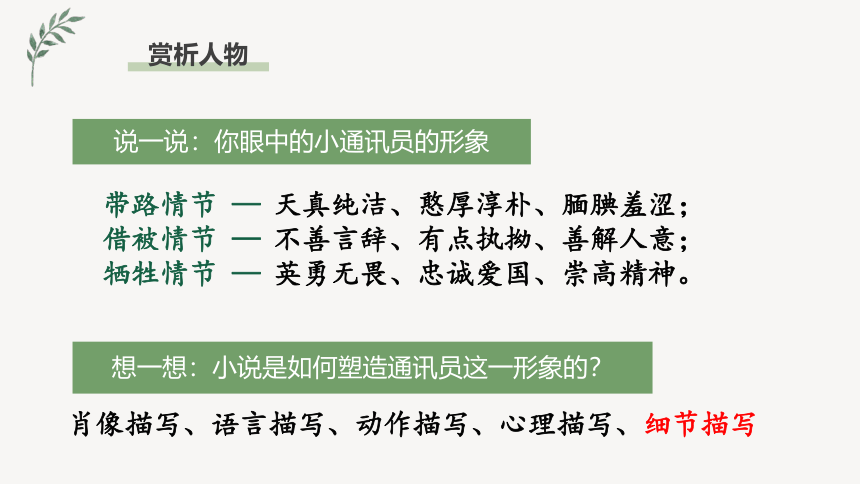

说一说:你眼中的小通讯员的形象

赏析人物

天真纯洁、憨厚淳朴、腼腆羞涩;

不善言辞、有点执拗、善解人意;

英勇无畏、忠诚爱国、崇高精神。

肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写、细节描写

想一想:小说是如何塑造通讯员这一形象的?

带路情节 —

借被情节 —

牺牲情节 —

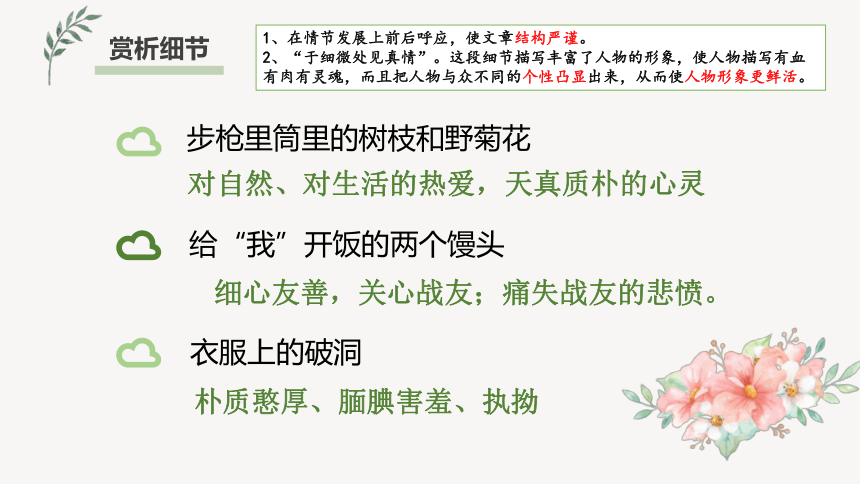

步枪里筒里的树枝和野菊花

对自然、对生活的热爱,天真质朴的心灵

朴质憨厚、腼腆害羞、执拗

细心友善,关心战友;痛失战友的悲愤。

赏析细节

衣服上的破洞

给“我”开饭的两个馒头

1、在情节发展上前后呼应,使文章结构严谨。

2、“于细微处见真情”。这段细节描写丰富了人物的形象,使人物描写有血有肉有灵魂,而且把人物与众不同的个性凸显出来,从而使人物形象更鲜活。

探讨:文章几次写衣服上的破洞,有什么作用?

赏析细节

第一次(34):

是在“我”和通讯员从新媳妇家借了被子出门时,通讯员由于“接过被子慌慌张张地转身就走。不想他一步还没有走出去,就听见,嘶“的一声,衣服挂在门钩上,在肩膀出挂下一片布来,口子撕得不小”,结果“那媳妇一面笑着,一面赶忙找针拿线要给他缝上。通讯员却高低不肯,夹了被子就走。

在内容上:这一细节,一方面写出通讯员的朴实、腼腆、执拗,另一方面写出新媳妇的友善、热情、关切。

在结构上:为第二次出现作铺垫。

探讨:文章几次写衣服上的破洞,有什么作用?

赏析细节

第二次(41):是当通讯员回部队时,“他已走远了,但还见他肩上撕挂下来的布片在风里一飘一飘的”

内容上:这一细节,写出了通讯员天真质朴的心理和回部队时乐观的情绪;目送远去,细腻地表现了“我”对通讯员的真挚情感。

在结构上:呼应前文。

探讨:文章几次写衣服上的破洞,有什么作用?

赏析细节

第三次(53):

是在通讯员临牺牲前,被安排在屋檐下那块门板上,“他安祥地合着眼,军装的肩头上露着那个大洞,一片布还挂在那里”。

内容上:这一细节,一方面印证了牺牲的就是通讯员,另一方面写出新媳妇和“我”为此而万分痛惜的心情。

结构上:照应上文,为后面的情节做铺垫,推动情节发展。

探讨:文章几次写衣服上的破洞,有什么作用?

赏析细节

第四次(56):

“我过去一摸,果然手都冰冷了。新媳妇却像什么也没看见,什么也没有听到,依然拿着针细细地、密密地缝着破洞。”

内容:这一细节,表现了新媳妇把通讯员当作亲人,对他无比崇敬的感情。“细细地密密地缝着那个破洞”,是要把这和通过那细密的针脚注入英雄穿的衣服里,使新媳妇的感情得到一次升华。

结构:照应上文

小说的情节作用分析

结构角度

内容角度

照应前文;承上启下;线索,贯穿全文;设置悬念,埋下伏笔;为后面的情节做铺垫,推动情节发展,使情节曲折生动。

1、对环境的作用:突出/交代人物活动的环境。

2、对人物的作用:塑造…的人物形象,表现了人物…的性格,刻画了人物…的心理,使人物形象更丰满生动。

3、对主题的作用:揭示/表达/寄托/暗示了…的主题,深化主题,突出主题,丰富主题。

4、对读者感受的作用:设置悬念,吸引读者注意力,引起读者的阅读兴趣,引发读者思考。

探讨新媳妇的人物形象,体会新媳妇的情感变化

赏析人物

美丽娴静、羞涩忸怩、勤劳俭朴、心灵手巧、通情达理、热爱拥护解放军、关心崇敬子弟兵

小说主要写了她在两件事情上态度的前后变化。

分析媳妇的人物形象,体会新媳妇的情感变化

赏析人物

第一件事:新娘子唯一嫁妆的新被子,开头因为舍不得而不愿借给伤员盖,但一旦了解打仗意义便毫不犹豫奉献出,最后甚至主动用它来给烈士收殓遗体。

新媳妇性格变化:

娴静、美丽、忸怩、羞涩的新媳妇,随着故事情节的发展,作者就是样一步一步揭示了她的内心,通讯员和新媳妇的形象越来越鲜明,越来越有光彩。

第二件事:在包扎所护理伤员时,开始又羞又怕,放不开手,后来却庄严、虔诚地给重伤员解衣拭身子,通讯员牺牲后,她以极为深切的哀悼之情,流着泪为他缝补肩上的破洞,并把自己的新被子铺在棺材里。

小说的人物形象分析

主要人物分析:

正面描写:肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写、细节描写;

侧面描写:借助其他人物对比衬托;借助物象衬托;借助环境烘托

1、从小说中交代的人物身份、地位、经历、教养等方面入手;

2、从塑造人物形象的方法入手:正面描写;侧面描写;

3、从分析情节入手;

4、从分析环境入手;

5、从人物关系入手;

6、从作者的议论、其他人物的评价入手。

讨论“我”在文中的作用

赏析人物

第一人称叙事方式,即整个故事是由参与到情节中的“我”作为故事人物讲述出来的,是全文的线索,贯联整个故事情节。(线索;推动情节)

由于叙述者“我”参与到事件中,使叙述者“我”的思想感情隐含作者的思想感情,因此,读者能透过作品感受到带有浓重的感彩的人物--一个外表朴素整洁、充满青春活力、纯真可爱的小通讯员形象。(完成主要人物性格的塑造)

叙述者“我”无疑是“可信的叙述者”,增强事件的真实性。作品较为明显地传达着作者的思想感情及其信念,即军民鱼水情如百合花般纯洁。(揭示主旨情感)

在众多庄严的战争题材中,《百合花》通过特定的叙事途径,更多地展示了人情美、人性美,增加了小说的悲剧氛围,进而烘托出作品的深层含意。

小说的人物形象分析

次要人物分析(次要人物即陪衬人物或线索人物):

1、对主要人物起陪衬(反衬)作用;

2、推动情节发展,通过次要人物的见闻,把故事和情节融合一起。

3、同主要人物一同揭示或凸显主旨;

4、渲染气氛,奠定感情基调。

5、贯穿全文的线索,特别是以第一人称叙述的“我”,多起到叙述和见证人的作用,增加小说的真实性。

思考:找出文中关于环境的描写,分析其作用。

赏析环境

文中写故乡竹海,一方面点明了小通讯员性格形成的原因,即富有诗情画意的环境,才孕育了小通讯员这样心灵美好品质纯朴高尚的英雄,景物美与人物美相得益彰,和谐统一;

另一方面,也抒发了我对故乡无比热爱之情,推动了我的感情发展,即由先前的生气,到发生兴趣和“亲热”起来。

大大扩展了作品的容量,表现了战士之间那种百合花一样纯洁无邪、高尚动人的情感,即人性的美,加强了作品的抒彩,增强了作品感人的艺术力量。

概括分析小说环境

概括环境特点+分析环境作用

特点:

社会环境/自然环境(时间、地点、人物、情节、景色)

作用:

①环境本身(交代了…时间/交代了…背景/营造…氛围)

②情节(推动、暗示、铺垫)

③人物(烘托、映衬)

④主题(表达、暗示、寄托、揭示)

探究思考

一、物象分析

二、女性形象

三、艺术特点

思考:百合花的象征意义

揭示主旨

百合花,色泽文雅,香气清幽,白净纯洁。本文题目以借代的手法指印有百合花的被子。

更重要的是,百合花,作者赋予了它丰富的象征意义:即小通讯员和新媳妇他们都有百合花一样高尚纯洁美好的心灵,军民之间的感情也像百合花一样纯洁高尚美好,战士和战士之间的情感也像百合花一样纯洁高尚美好,一句话,百合花,象征着人性美人情美。

思考:毛竹的意义

1.营造宁谧氛围,反衬战争罪恶

竹报平安的美好期待恰恰反衬了战斗的惨烈,突出了通讯员牺牲的出人意料,令人悲痛。(47)

2.勾连人物关系,推动情节发展

“我”对通讯员态度的转变和几次思绪,联结点都是毛竹。故乡的竹海美景、祭月时孩子们的欢唱场面历历在目。这一幕幕也曾出现在“小同乡”通讯员身上,亲近之外还有牵挂,战友情上又加同乡之情,毛竹将小说人物关系勾连得更为紧密了。(11.47)

3.形成意象组合,凸显小说主旨

在小说结尾处,毛竹与百合花两个重要意象最终相遇了。竹的刚直有节和花的纤柔纯洁完美交织,青翠遇洁白,这也是阴阳两隔的通讯员与新媳妇的精神遇合。

思考:女性特点

一、血海中的巾帼英雄——女性的献身精神

女主人公是一个心系革命,即便自己脚上有伤有希望自己能够尽快投入工作的奉献精神。文章在描写女主人公去借被子时,从侧面体现出当时的老百姓对革命的踊跃支持。后面的新娘子将自己唯一的嫁妆借给解放军更是将这一主题推到了一个新的高度。不仅如此,在战事即将开始前,当地的妇女也积极参与后勤工作帮解放军打水,烧锅,做些零碎活。

二、战场上的友谊光辉——女性独特的关爱精神

我”对小通讯员的关心;新媳妇的关怀。

三、新旧交替时期的女性特征——女性内敛与泼辣的性格对比

新媳妇从最开始的害羞,到看到小通讯员阵亡后的“忸怩羞涩已经完全消失,只是庄严而虔诚地给他拭着身子”,这样的转变极为形象地体现出小说表达的新时代即将到来,新思想即将传遍中国的主题。

01

02

03

艺术特点

04

不追求情节曲折而重视细节的运用,或让人物的心理活动和内心变化在某一细节的描写中自然展开,或使某些细节前后照应,彼此呼应,或用某一个细节连结全篇。

“百合花” “两个馒头” “破洞” “枪筒”的意象在文中多次出现,不仅成为联结情节线索的纽带,而且其丰富的内涵引导情节深入新的层面

不论叙述、描写还是对话,都给人一种自然、清新、柔和、优美的感觉,把一个流血牺牲的战斗故事,写得充满诗意

独特的女性视角是小说的一个重要特点。这个主要是通过“我”这个人物形象来实现的,“我”却是小通讯员和新媳妇之间不可缺少的穿针引线的人物,是故事的叙述人和情节发展的重要推动者。

作品不仅通过“我”带有女性特征的细微观察,使小通讯员和新媳妇的形象跃然纸上,而且,通过富于浪漫气质的想象,使作品充满抒情的色彩。

情节结构

语言特点

意象运用

女性视角

小结

“百合花”是小说主人公新媳妇的嫁妆(新被子)上的图案,也是新媳妇纯真、高洁的优美品格的象征,更是革命战争时期人民的斗争生活中的“一朵浪花”,它情态淡雅、气味芬芳。作者以此为题,不但会让读者联想到新媳妇那美丽纯洁的心灵,也能让人体味到小说含蓄的主题及“清新、俊逸”(茅盾语)的风格。

百合花

茹志鹃

古往今来文人墨客借花喻人,以此来表现自己的高贵品格。

周敦颐借莲展现自己的洁身自好,不与世俗同流合污。

陶渊明爱菊则展示自己淡泊名利,不趋炎附势。

百合花具有什么特点?

色泽文雅,香气清幽,白净纯洁,即清丽、纯洁、高雅。

今天我们来学习小说《百合花》,看看作者笔下的百合花寄寓着作者怎样的情感?

茹志鹃,当代著名女作家。祖籍杭州市,1925年出生于上海一个贫民家庭,小时候进过孤儿院。1942年在浙江武康县初中毕业。次年参加新四军,后在部队文工团当演员和创作干部。1955年从部队转业,任上海《文艺月报》编辑。她在文工团时即已从事文学创作活动,写过一些获得好评的歌词,话剧。1950年起,陆续在报刊上发表短篇小说和特写,后来结集出版了《高高的白杨树》《静静的禅院》和《百合花》等短篇集。其中好些名篇曾被译成日、英、法、俄、越等国文字。今天我们学习的《百合花》是她的代表作。

作者介绍

《百合花》是茹志鹃前期的代表作。她写这篇小说时,正是反右斗争后不久,她的家庭成员是这场扩大化运动的受害者。冷峻的现实生活使她“不无悲凉地思念起战时的生活,那时的同志关系”。

她说:“战争使人不能有长谈的机会,但战争却能使人深交,有时仅几十分钟,甚至只来得及瞥一眼,便一闪而过,然而人与人之间,就在这一刹那里,便能胆肝相照,生死与共。”

所以,《百合花》是她“在匝匝忧虑之中,缅怀追念时得来的产物”。

写作背景

故事情节

人物形象

小说三要素

小说是以刻画人物为中心,通过完整的故事情节和典型的环境描写反映社会生活的一种文学体裁。

典型环境

读课文,说说写了那几个人?围绕这些人物写了哪些事?

整体感知

人

事

“我”;小通讯员;新媳妇

1、通讯员送“我”去前沿包扎所 2、“我”和通讯员到百姓家借被子

3、通讯员在战场上救人牺牲 4、新媳妇为通讯员盖被

1-23

24-43

44-54

55-59

本文是以什么为线索来讲述故事情节的?

整体感知

线索:

“我”

全文以时间为顺序,以“我”的所见所闻为线索展开情节。

小通讯员:带路—借被—牺牲—盖被

新媳妇:借被—缝衣—献被

结构:开端—发展—高潮—结局

情节梳理的三种思路:

思路一:根据结构来梳理 开端-发展-高潮-结局

思路二:根据场景来梳理 场景就是人物活动的场所

思路三:根据线索来梳理 贯穿整个作品情节发展的脉络,可以是某人、某物、某种情感、某个事件,可以是时间、空间。(单线或双线)

茅盾:“我以为这是我最近读过的几十个短篇中最使我满意,也最使我感动的一篇。它是结构谨严,没有闲笔的短篇小说,但同时它又富于抒情诗的风味。”

说一说:你眼中的小通讯员的形象

赏析人物

天真纯洁、憨厚淳朴、腼腆羞涩;

不善言辞、有点执拗、善解人意;

英勇无畏、忠诚爱国、崇高精神。

肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写、细节描写

想一想:小说是如何塑造通讯员这一形象的?

带路情节 —

借被情节 —

牺牲情节 —

步枪里筒里的树枝和野菊花

对自然、对生活的热爱,天真质朴的心灵

朴质憨厚、腼腆害羞、执拗

细心友善,关心战友;痛失战友的悲愤。

赏析细节

衣服上的破洞

给“我”开饭的两个馒头

1、在情节发展上前后呼应,使文章结构严谨。

2、“于细微处见真情”。这段细节描写丰富了人物的形象,使人物描写有血有肉有灵魂,而且把人物与众不同的个性凸显出来,从而使人物形象更鲜活。

探讨:文章几次写衣服上的破洞,有什么作用?

赏析细节

第一次(34):

是在“我”和通讯员从新媳妇家借了被子出门时,通讯员由于“接过被子慌慌张张地转身就走。不想他一步还没有走出去,就听见,嘶“的一声,衣服挂在门钩上,在肩膀出挂下一片布来,口子撕得不小”,结果“那媳妇一面笑着,一面赶忙找针拿线要给他缝上。通讯员却高低不肯,夹了被子就走。

在内容上:这一细节,一方面写出通讯员的朴实、腼腆、执拗,另一方面写出新媳妇的友善、热情、关切。

在结构上:为第二次出现作铺垫。

探讨:文章几次写衣服上的破洞,有什么作用?

赏析细节

第二次(41):是当通讯员回部队时,“他已走远了,但还见他肩上撕挂下来的布片在风里一飘一飘的”

内容上:这一细节,写出了通讯员天真质朴的心理和回部队时乐观的情绪;目送远去,细腻地表现了“我”对通讯员的真挚情感。

在结构上:呼应前文。

探讨:文章几次写衣服上的破洞,有什么作用?

赏析细节

第三次(53):

是在通讯员临牺牲前,被安排在屋檐下那块门板上,“他安祥地合着眼,军装的肩头上露着那个大洞,一片布还挂在那里”。

内容上:这一细节,一方面印证了牺牲的就是通讯员,另一方面写出新媳妇和“我”为此而万分痛惜的心情。

结构上:照应上文,为后面的情节做铺垫,推动情节发展。

探讨:文章几次写衣服上的破洞,有什么作用?

赏析细节

第四次(56):

“我过去一摸,果然手都冰冷了。新媳妇却像什么也没看见,什么也没有听到,依然拿着针细细地、密密地缝着破洞。”

内容:这一细节,表现了新媳妇把通讯员当作亲人,对他无比崇敬的感情。“细细地密密地缝着那个破洞”,是要把这和通过那细密的针脚注入英雄穿的衣服里,使新媳妇的感情得到一次升华。

结构:照应上文

小说的情节作用分析

结构角度

内容角度

照应前文;承上启下;线索,贯穿全文;设置悬念,埋下伏笔;为后面的情节做铺垫,推动情节发展,使情节曲折生动。

1、对环境的作用:突出/交代人物活动的环境。

2、对人物的作用:塑造…的人物形象,表现了人物…的性格,刻画了人物…的心理,使人物形象更丰满生动。

3、对主题的作用:揭示/表达/寄托/暗示了…的主题,深化主题,突出主题,丰富主题。

4、对读者感受的作用:设置悬念,吸引读者注意力,引起读者的阅读兴趣,引发读者思考。

探讨新媳妇的人物形象,体会新媳妇的情感变化

赏析人物

美丽娴静、羞涩忸怩、勤劳俭朴、心灵手巧、通情达理、热爱拥护解放军、关心崇敬子弟兵

小说主要写了她在两件事情上态度的前后变化。

分析媳妇的人物形象,体会新媳妇的情感变化

赏析人物

第一件事:新娘子唯一嫁妆的新被子,开头因为舍不得而不愿借给伤员盖,但一旦了解打仗意义便毫不犹豫奉献出,最后甚至主动用它来给烈士收殓遗体。

新媳妇性格变化:

娴静、美丽、忸怩、羞涩的新媳妇,随着故事情节的发展,作者就是样一步一步揭示了她的内心,通讯员和新媳妇的形象越来越鲜明,越来越有光彩。

第二件事:在包扎所护理伤员时,开始又羞又怕,放不开手,后来却庄严、虔诚地给重伤员解衣拭身子,通讯员牺牲后,她以极为深切的哀悼之情,流着泪为他缝补肩上的破洞,并把自己的新被子铺在棺材里。

小说的人物形象分析

主要人物分析:

正面描写:肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写、细节描写;

侧面描写:借助其他人物对比衬托;借助物象衬托;借助环境烘托

1、从小说中交代的人物身份、地位、经历、教养等方面入手;

2、从塑造人物形象的方法入手:正面描写;侧面描写;

3、从分析情节入手;

4、从分析环境入手;

5、从人物关系入手;

6、从作者的议论、其他人物的评价入手。

讨论“我”在文中的作用

赏析人物

第一人称叙事方式,即整个故事是由参与到情节中的“我”作为故事人物讲述出来的,是全文的线索,贯联整个故事情节。(线索;推动情节)

由于叙述者“我”参与到事件中,使叙述者“我”的思想感情隐含作者的思想感情,因此,读者能透过作品感受到带有浓重的感彩的人物--一个外表朴素整洁、充满青春活力、纯真可爱的小通讯员形象。(完成主要人物性格的塑造)

叙述者“我”无疑是“可信的叙述者”,增强事件的真实性。作品较为明显地传达着作者的思想感情及其信念,即军民鱼水情如百合花般纯洁。(揭示主旨情感)

在众多庄严的战争题材中,《百合花》通过特定的叙事途径,更多地展示了人情美、人性美,增加了小说的悲剧氛围,进而烘托出作品的深层含意。

小说的人物形象分析

次要人物分析(次要人物即陪衬人物或线索人物):

1、对主要人物起陪衬(反衬)作用;

2、推动情节发展,通过次要人物的见闻,把故事和情节融合一起。

3、同主要人物一同揭示或凸显主旨;

4、渲染气氛,奠定感情基调。

5、贯穿全文的线索,特别是以第一人称叙述的“我”,多起到叙述和见证人的作用,增加小说的真实性。

思考:找出文中关于环境的描写,分析其作用。

赏析环境

文中写故乡竹海,一方面点明了小通讯员性格形成的原因,即富有诗情画意的环境,才孕育了小通讯员这样心灵美好品质纯朴高尚的英雄,景物美与人物美相得益彰,和谐统一;

另一方面,也抒发了我对故乡无比热爱之情,推动了我的感情发展,即由先前的生气,到发生兴趣和“亲热”起来。

大大扩展了作品的容量,表现了战士之间那种百合花一样纯洁无邪、高尚动人的情感,即人性的美,加强了作品的抒彩,增强了作品感人的艺术力量。

概括分析小说环境

概括环境特点+分析环境作用

特点:

社会环境/自然环境(时间、地点、人物、情节、景色)

作用:

①环境本身(交代了…时间/交代了…背景/营造…氛围)

②情节(推动、暗示、铺垫)

③人物(烘托、映衬)

④主题(表达、暗示、寄托、揭示)

探究思考

一、物象分析

二、女性形象

三、艺术特点

思考:百合花的象征意义

揭示主旨

百合花,色泽文雅,香气清幽,白净纯洁。本文题目以借代的手法指印有百合花的被子。

更重要的是,百合花,作者赋予了它丰富的象征意义:即小通讯员和新媳妇他们都有百合花一样高尚纯洁美好的心灵,军民之间的感情也像百合花一样纯洁高尚美好,战士和战士之间的情感也像百合花一样纯洁高尚美好,一句话,百合花,象征着人性美人情美。

思考:毛竹的意义

1.营造宁谧氛围,反衬战争罪恶

竹报平安的美好期待恰恰反衬了战斗的惨烈,突出了通讯员牺牲的出人意料,令人悲痛。(47)

2.勾连人物关系,推动情节发展

“我”对通讯员态度的转变和几次思绪,联结点都是毛竹。故乡的竹海美景、祭月时孩子们的欢唱场面历历在目。这一幕幕也曾出现在“小同乡”通讯员身上,亲近之外还有牵挂,战友情上又加同乡之情,毛竹将小说人物关系勾连得更为紧密了。(11.47)

3.形成意象组合,凸显小说主旨

在小说结尾处,毛竹与百合花两个重要意象最终相遇了。竹的刚直有节和花的纤柔纯洁完美交织,青翠遇洁白,这也是阴阳两隔的通讯员与新媳妇的精神遇合。

思考:女性特点

一、血海中的巾帼英雄——女性的献身精神

女主人公是一个心系革命,即便自己脚上有伤有希望自己能够尽快投入工作的奉献精神。文章在描写女主人公去借被子时,从侧面体现出当时的老百姓对革命的踊跃支持。后面的新娘子将自己唯一的嫁妆借给解放军更是将这一主题推到了一个新的高度。不仅如此,在战事即将开始前,当地的妇女也积极参与后勤工作帮解放军打水,烧锅,做些零碎活。

二、战场上的友谊光辉——女性独特的关爱精神

我”对小通讯员的关心;新媳妇的关怀。

三、新旧交替时期的女性特征——女性内敛与泼辣的性格对比

新媳妇从最开始的害羞,到看到小通讯员阵亡后的“忸怩羞涩已经完全消失,只是庄严而虔诚地给他拭着身子”,这样的转变极为形象地体现出小说表达的新时代即将到来,新思想即将传遍中国的主题。

01

02

03

艺术特点

04

不追求情节曲折而重视细节的运用,或让人物的心理活动和内心变化在某一细节的描写中自然展开,或使某些细节前后照应,彼此呼应,或用某一个细节连结全篇。

“百合花” “两个馒头” “破洞” “枪筒”的意象在文中多次出现,不仅成为联结情节线索的纽带,而且其丰富的内涵引导情节深入新的层面

不论叙述、描写还是对话,都给人一种自然、清新、柔和、优美的感觉,把一个流血牺牲的战斗故事,写得充满诗意

独特的女性视角是小说的一个重要特点。这个主要是通过“我”这个人物形象来实现的,“我”却是小通讯员和新媳妇之间不可缺少的穿针引线的人物,是故事的叙述人和情节发展的重要推动者。

作品不仅通过“我”带有女性特征的细微观察,使小通讯员和新媳妇的形象跃然纸上,而且,通过富于浪漫气质的想象,使作品充满抒情的色彩。

情节结构

语言特点

意象运用

女性视角

小结

“百合花”是小说主人公新媳妇的嫁妆(新被子)上的图案,也是新媳妇纯真、高洁的优美品格的象征,更是革命战争时期人民的斗争生活中的“一朵浪花”,它情态淡雅、气味芬芳。作者以此为题,不但会让读者联想到新媳妇那美丽纯洁的心灵,也能让人体味到小说含蓄的主题及“清新、俊逸”(茅盾语)的风格。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读