8.3 *琵琶行并序 课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 8.3 *琵琶行并序 课件(共45张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-30 11:43:54 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

白居易

琵琶行

01

白居易传

(元)辛文房

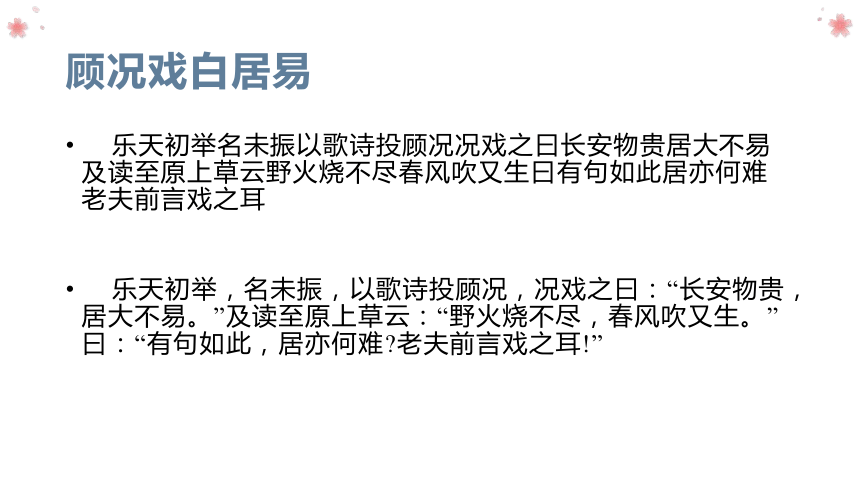

居易字乐天,太原下邽人。弱冠(古代男子二十岁行冠礼,以示成年),名未振,观光上国(此处指京城),谒(拜访、谒见)顾况。况,吴人,恃(依靠、凭借)才少所推可(推荐认可),因谑(取笑、开玩笑)之曰:“长安百物皆贵,居大不易。”及览诗卷,至“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生”,乃叹曰:“有句如此,居天下亦不难。老夫前言戏之耳。”贞元十六年,中书舍人高郢下进士(主持进士考试)、拔萃(选拔人才),皆中,补校书郎。元和元年,作乐府及诗百余篇,规讽(规劝讽喻)时事,流闻禁中(帝王所居内宫)。上悦之,召(召见)拜(授予官职)翰林学士,历左拾遗。

顾况是南方吴地人氏,自恃才华,很少有他推荐认可的诗人

时盗杀宰相,京师汹汹(议论纷纷、骚乱不宁)。居易首上疏,请亟(急,赶快)捕贼。权贵有嫌其出位(超出职位,越级行事),怒。俄(不久)有言:“居易母堕井死,而赋《新井篇》,言既浮华(浮夸华丽),行不可用。”贬江州司马。初以勋庸①暴露不宜,实无他肠,怫怒奸党,遂失志。亦能顺适所遇,托浮屠死生说忘形骸者。久之,转中书舍人,知(主持、主管)制诰(皇帝诏令)。河朔乱,兵出无功,又言事,不见(被)听,乞外(外出京城任职),除(授予官职)为杭州刺史。文宗立,召迁刑部侍郎。会昌初致仕(辞职、年老退休),卒。

起初白居易只是认为不应当让被刺杀的宰相武元衡暴尸街头,其实并没有别的想法,(想不到却)触怒了奸党,于是志向受挫。但他能顺其自然,随遇而安,借佛教的生死之说超脱形体的痛苦。

居易累(多次、屡次)以(因为)忠鲠(忠诚耿直)遭摈(摒弃、排斥),乃放纵诗酒,既复用,又皆幼君,仕情顿而索寞。卜居(择地居住)履道里,与香山僧如满等结净社。疏沼种树,构石楼,凿八节滩,为游赏之乐,茶铛酒杓不相离。尝科头②箕踞(像簸箕一样张开腿盘坐),谈禅咏古,晏如(安闲、安然自若的样子)也。自号醉吟先生,作传。酷好佛,亦经月(整月)不荤,称香山居士。与胡杲、吉皎、郑据、刘真、卢贞、张浑、如满、李文爽燕集(宴饮聚会,“燕”通“宴”),皆高年不仕(出仕、做官,名词作动词),日(每天,名词作状语)相招致,时人慕之,绘《九老图》。

(白居易)被重新任用后,(由于)遇到的又都是年少君主,(所以)做官的心情顿时颓丧消沉。

公诗以六义为主,不尚(崇尚、推崇)艰难(艰涩难懂)。每成篇,必令其家老妪读之,问解则录。后人评白诗如山东父老课(谈论)农桑,言言皆实者也。鸡林国③行贾(商人)售(卖)于其国相,率(全、都)篇百金,伪者即能辨之。与元稹极善(交好)胶漆(如胶似漆),音韵亦同,天下曰“元白”。元卒,与刘宾客齐名,曰“刘白”云。公好神仙,自制飞云履,焚香振足,如拔烟雾,冉冉生云。初来九江,居庐阜峰下,作草堂,烧丹。今尚(还)存。

顾况戏白居易

乐天初举名未振以歌诗投顾况况戏之曰长安物贵居大不易及读至原上草云野火烧不尽春风吹又生曰有句如此居亦何难老夫前言戏之耳

乐天初举,名未振,以歌诗投顾况,况戏之曰:“长安物贵,居大不易。”及读至原上草云:“野火烧不尽,春风吹又生。”曰:“有句如此,居亦何难 老夫前言戏之耳!”

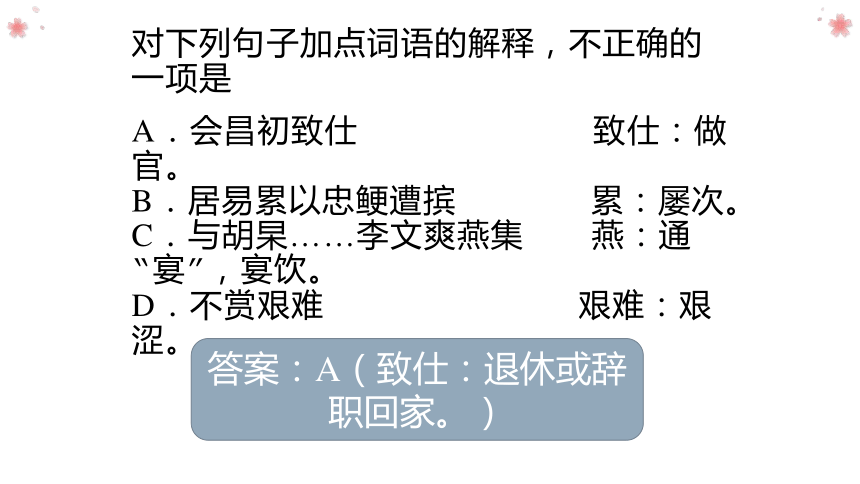

对下列句子加点词语的解释,不正确的一项是

A.会昌初致仕 致仕:做官。

B.居易累以忠鲠遭摈 累:屡次。

C.与胡杲……李文爽燕集 燕:通“宴”,宴饮。

D.不赏艰难 艰难:艰涩。

答案:A(致仕:退休或辞职回家。)

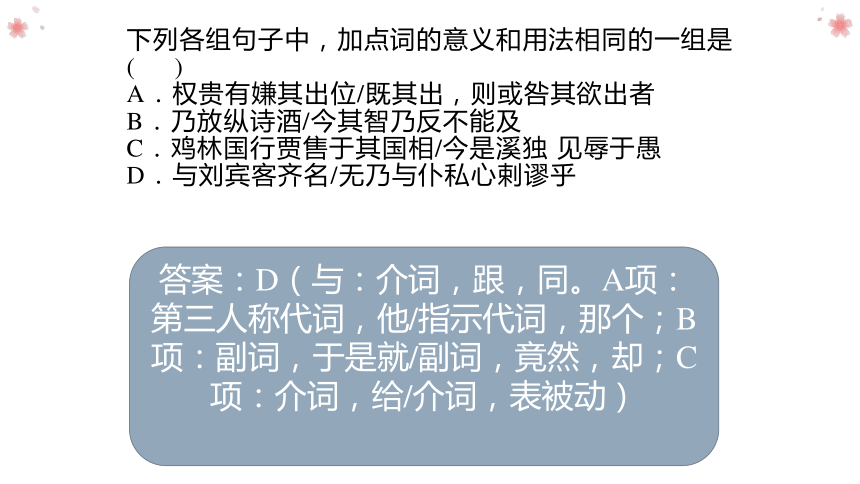

下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.权贵有嫌其出位/既其出,则或咎其欲出者

B.乃放纵诗酒/今其智乃反不能及

C.鸡林国行贾售于其国相/今是溪独 见辱于愚

D.与刘宾客齐名/无乃与仆私心剌谬乎

答案:D(与:介词,跟,同。A项:第三人称代词,他/指示代词,那个;B项:副词,于是就/副词,竟然,却;C项:介词,给/介词,表被动)

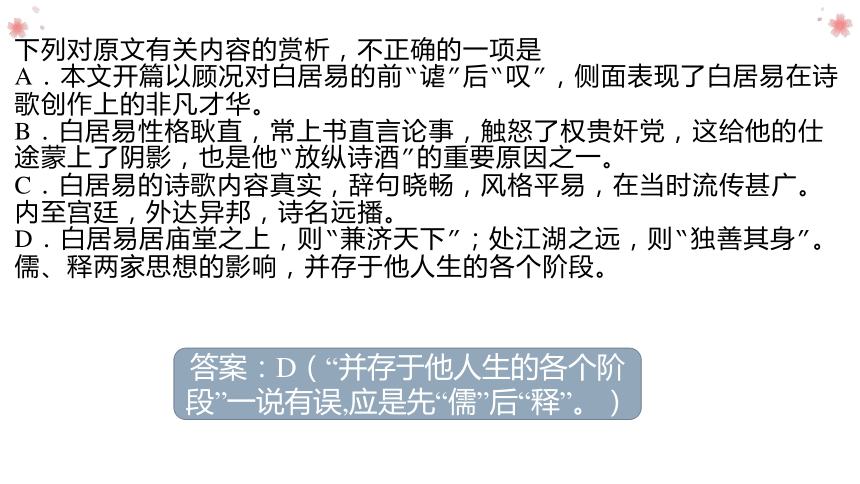

下列对原文有关内容的赏析,不正确的一项是

A.本文开篇以顾况对白居易的前“谑”后“叹”,侧面表现了白居易在诗歌创作上的非凡才华。

B.白居易性格耿直,常上书直言论事,触怒了权贵奸党,这给他的仕途蒙上了阴影,也是他“放纵诗酒”的重要原因之一。

C.白居易的诗歌内容真实,辞句晓畅,风格平易,在当时流传甚广。内至宫廷,外达异邦,诗名远播。

D.白居易居庙堂之上,则“兼济天下”;处江湖之远,则“独善其身”。儒、释两家思想的影响,并存于他人生的各个阶段。

答案:D(“并存于他人生的各个阶段”一说有误,应是先“儒”后“释”。)

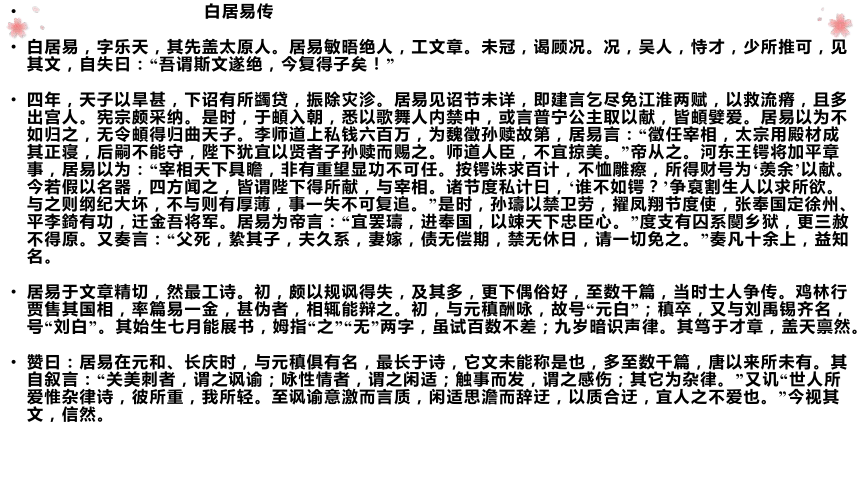

白居易传

白居易,字乐天,其先盖太原人。居易敏晤绝人,工文章。未冠,谒顾况。况,吴人,恃才,少所推可,见其文,自失曰:“吾谓斯文遂绝,今复得子矣!”

四年,天子以旱甚,下诏有所蠲贷,振除灾沴。居易见诏节未详,即建言乞尽免江淮两赋,以救流瘠,且多出宫人。宪宗颇采纳。是时,于頔入朝,悉以歌舞人内禁中,或言普宁公主取以献,皆頔嬖爱。居易以为不如归之,无令頔得归曲天子。李师道上私钱六百万,为魏徵孙赎故第,居易言:“徵任宰相,太宗用殿材成其正寝,后嗣不能守,陛下犹宜以贤者子孙赎而赐之。师道人臣,不宜掠美。”帝从之。河东王锷将加平章事,居易以为:“宰相天下具瞻,非有重望显功不可任。按锷诛求百计,不恤雕瘵,所得财号为‘羡余’以献。今若假以名器,四方闻之,皆谓陛下得所献,与宰相。诸节度私计曰,‘谁不如锷?’争裒割生人以求所欲。与之则纲纪大坏,不与则有厚薄,事一失不可复追。”是时,孙璹以禁卫劳,擢凤翔节度使,张奉国定徐州、平李錡有功,迁金吾将军。居易为帝言:“宜罢璹,进奉国,以竦天下忠臣心。”度支有囚系閺乡狱,更三赦不得原。又奏言:“父死,絷其子,夫久系,妻嫁,债无偿期,禁无休日,请一切免之。”奏凡十余上,益知名。

居易于文章精切,然最工诗。初,颇以规讽得失,及其多,更下偶俗好,至数千篇,当时士人争传。鸡林行贾售其国相,率篇易一金,甚伪者,相辄能辩之。初,与元稹酬咏,故号“元白”;稹卒,又与刘禹锡齐名,号“刘白”。其始生七月能展书,姆指“之”“无”两字,虽试百数不差;九岁暗识声律。其笃于才章,盖天禀然。

赞曰:居易在元和、长庆时,与元稹俱有名,最长于诗,它文未能称是也,多至数千篇,唐以来所未有。其自叙言:“关美刺者,谓之讽谕;咏性情者,谓之闲适;触事而发,谓之感伤;其它为杂律。”又讥“世人所爱惟杂律诗,彼所重,我所轻。至讽谕意激而言质,闲适思澹而辞迂,以质合迂,宜人之不爱也。”今视其文,信然。

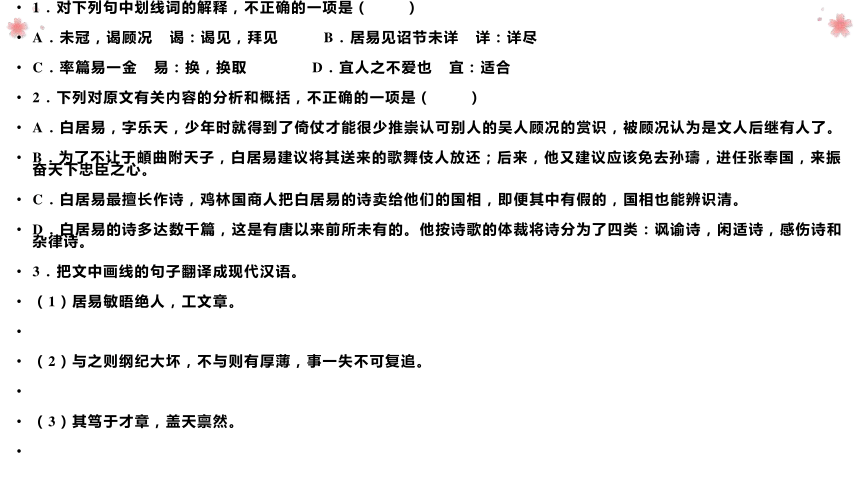

1.对下列句中划线词的解释,不正确的一项是( )

A.未冠,谒顾况 谒:谒见,拜见 B.居易见诏节未详 详:详尽

C.率篇易一金 易:换,换取 D.宜人之不爱也 宜:适合

2.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.白居易,字乐天,少年时就得到了倚仗才能很少推崇认可别人的吴人顾况的赏识,被顾况认为是文人后继有人了。

B.为了不让于頔曲附天子,白居易建议将其送来的歌舞伎人放还;后来,他又建议应该免去孙璹,进任张奉国,来振奋天下忠臣之心。

C.白居易最擅长作诗,鸡林国商人把白居易的诗卖给他们的国相,即便其中有假的,国相也能辨识清。

D.白居易的诗多达数千篇,这是有唐以来前所未有的。他按诗歌的体裁将诗分为了四类:讽谕诗,闲适诗,感伤诗和杂律诗。

3.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)居易敏晤绝人,工文章。

(2)与之则纲纪大坏,不与则有厚薄,事一失不可复追。

(3)其笃于才章,盖天禀然。

琵琶行并序 白居易

“行”是古诗的一种体裁,南宋王灼《碧鸡漫志》解释说:“古诗或名曰乐府,谓诗之可歌也。故乐府中有歌有谣,有吟有引,有行有曲。”明代吴讷《文章辨体序说》云:“体如行书曰行。”从唐人歌行体的风格来看,所谓“行”,是指那些流走自然、可歌可唱的诗篇。

缀玉连珠六十年,谁教冥路作诗仙?

浮云不系名 ,造化无为字 。

童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇。

文章已满行人耳,一度思卿一怆然。

居易

乐天

唐宣宗 李忱

白居易(772—846)字乐天,晚年号香山居士。下邽(今陕西省渭南县境)人。贞元十五年(798)进士,任翰林学士,左拾遗。因直言极谏,被贬为江州司马,移忠州刺史。后被召为主客郎中,知制诰。太和年间,任太子宾客及太子少傅。会昌二年(842),以刑部尚书致仕,死时年75岁。

新乐府运动的倡导者——诗魔

白居易(772—846),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,是我国唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一。他与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。

他的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”之称。官至翰林学士、左赞善大夫。公元846年,白居易在洛阳逝世,葬于香山。有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》《卖炭翁》《琵琶行》等。他提倡歌诗发挥美刺讽喻作用。在文学上积极倡导新乐府运动,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,写下了不少感叹时世、反映人民疾苦的诗篇,对后世颇有影响。

知人论世识诗魔

新乐府运动

是由唐代诗人白居易、元稹、张籍、李绅等所倡导的诗歌革新运动,主张恢复古代的采诗制度,发扬《诗经》和汉魏乐府讽喻时事的传统,使诗歌起到“补察时政”,“泄导人情”的作用。

“新乐府”一名,是白居易相对汉乐府而提出的,其含义就是以自创的新的乐府题目咏写时事,体现汉乐府的现实主义精神,故又名“新乐府运动”。口号“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,结果以白居易遭毁谤贬谪江州宣告运动失败。

时期 生活特点 诗歌特点 代表作

前期 (被贬前)

后期 (被贬后)

《卖炭翁》

《长恨歌》《琵琶行》

把写作重点转移到身边琐事上,写作以闲适诗和感伤诗为主。

为劳动人民的痛苦呼吁,对压迫和剥削人民的统治阶级予以谴责,创作了大量反映民众疾苦的讽喻诗。

仕途一帆风顺,始终抱着“为民请命”

“补察时政”“兼济天下”的宗旨。

是他“独善其身”的时期,糅合儒家“乐天知命”、道家“知足不辱”和佛家“四大皆空”来作“明哲保身”的法宝。悔恨“三十气太壮,胸中多是非”。

白居易创作阶段

叙事诗

用诗的形式刻画人物,通过写人叙事来抒发情感,情节一般较为简单。这种体裁形式,有故事有人物等小说的内容,而且情景交融,兼有抒情诗的特点;情节完整而集中,人物性格突出而典型,有浓厚的诗意,又有简练的叙事,有层次清晰的生活场面。

代表诗人:白居易、元稹。

代表作品:乐府双璧:汉乐府诗《孔雀东南飞》、北朝民歌《木兰诗》 白居易《长恨歌》《琵琶行》、元稹《连昌宫词》。

寄江州白司马①

【唐】杨巨源

江州司马平安否,

惠远东林②住得无。

曾闻湓浦似衣带,

庐峰见说胜香炉。

题诗岁晏(yàn晚、末)离鸿断,

望阙天遥病鹤孤。

莫谩(mán)③拘牵雨花社,

青云依旧是前途。

【注释】

①江州白司马:即白居易。

②惠远:东晋高僧,居庐山东林寺。

③莫谩:不要。雨花社:指佛教讲经的集会。

【译文】江州司马啊,我的朋友,是不是平安依旧?高僧慧远曾住的东林寺,不知你去住过否?我曾听说湓水萦绕似衣带,就在此处入海;也听说那庐峰,比香炉峰更具神韵和风采。岁末题诗寄托思念,却找不到送书的鸿雁;遥望宫阙,那样渺远,身似病鹤一样孤单。不要空受眼前境遇的牵制,一味求佛问道;远大的抱负和志向,仍是前方追求的目标。

唐宪宗元和十年(815年)六月,唐朝藩镇势力派刺客在长安街头刺死了宰相武元衡,刺伤了御史中丞裴度,朝野大哗,藩镇势力又进一步提出要求罢免裴度,以安藩镇“反侧”之心。白居易上表主张严缉凶手,有“擅越职分”之嫌,而且平素多作讽喻诗,得罪了朝中权贵,于是被贬为江州司马。

司马是刺史的助手,在中唐时期多专门安置“犯罪”官员,属于变相发配。这件事对白居易影响很大,是他思想变化的转折点,从此他早期的斗争锐气逐渐销磨,消极情绪日渐增多。

元和十一年(816年)秋天,白居易在浔阳江头送别客人,偶遇一位弹琵琶的长安倡女,便用为题材,创作出这首叙事长诗《琵琶行》。

02

初读文本理诗脉

1.请同学们结合文下注释自由诵读序言部分,疏通文意,思考小序有什么作用?

诗前小序,共一百三十八字。扼要地交代了时间、地点、人物和故事的主要经过,概括了琵琶女的身世,说明了本诗的写作动机,定下了全诗凄切伤怀的感情基调。本诗是一篇抒彩很浓的长篇叙事诗。

故事梗概

自读诗前小序,疏通文意。

思考:

小序和诗歌哪些段落分别照应?

明年秋,……闻舟中夜谈琵琶者。

1段和第2段部分

听其音,……转徙于江湖间。

2、3段

予出官二年,……是夕始觉有迁谪意。

4段

诗前小序

唐宪宗元和十年,我被贬为九江司马。第二年秋天,我送客到湓浦口,正值夜晚,听到船上有弹琵琶的,听那铮铮的声音,有京城的特色韵味。问那人,对方回答说:本上长安的歌女,曾经向穆、曹两位乐师学习演奏琵琶,后来年龄增长,容颜衰老,就嫁给一个商人做妻子。于是,我叫人摆上酒席,让她尽情的弹几支乐曲。曲子弹罢,她显得十分伤心,自叙年轻时欢乐的事情,而今漂泊流落,面容憔悴,在各地辗转迁徙。我被贬离京出任江州司马已有两年了,觉得淡泊安静,却不料此人的话深深触动了我,这天晚上才产生了贬官外放的不愉快的感觉。因此写下这首七言古诗,吟咏并赠送给她,共六百一十六字,题名叫《琵琶行》。

2.请同学们诵读全诗,思考诗人的心情是怎样的,这种心情又是如何引发的呢?试结合文本简要概括。

心 情:孤寂伤感,凄凉落寞。

萧瑟秋景惹愁思

悲戚曲调牵哀肠

歌女倾诉身世苦

同病相怜伤迁谪

条分缕析品诗情

萧瑟秋景惹愁思:请找出诗中触发诗人愁绪的写景诗句,试做简要赏析。

①“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。”苍茫的暮色中,殷红的枫叶飘落,雪白的荻花纷飞,萧瑟的秋风又起,一红一白,冷暖相间,秋意浓厚。诗人离别在即,见此萧瑟凄凉之景更添悲凉忧伤之情。本句融情于景,渲染了送别时人物凄凉愁惨的心情,奠定了全诗的感伤基调。

②“别时茫茫江浸月”叙述别时的情景,景中含情。茫茫江水,溶溶月色中无不弥散着作者的离愁别绪,仿佛作者的心情融化其中,与自然景物有了感应。情景交融,自然地点染出哀伤之别,同时为水上琵琶声的出现营造了伤感的气氛。

条分缕析品诗情

悲戚曲调牵哀肠:请同学们理清琵琶曲调的旋律变化过程并分析其曲调特点和描摹音乐的手法。

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得意。

低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

第一阶段:调弦

倾诉悲情

第二阶段:曲一

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

第三阶段:曲二

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

急切愉快

幽愁暗恨

悲戚曲调牵哀肠:请同学们理清琵琶曲调的旋律变化过程并分析其曲调特点和描摹音乐的手法。

第四阶段:曲三

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

激越奔涌

高亢雄壮

曲终阶段

曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

短促急迫

戛然而止

余音绕梁阶段

东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

描摹音乐的方法

①比喻。

以声喻声,以形喻声,多种比喻,形成博喻。形象、新鲜、贴切的比喻来表现琵琶曲中复杂微妙的音响变化。赋予抽象的音乐以具体可感的声、色、形的形象,使人如闻其声,如临其境。

②叠词。

“嘈嘈”、“切切”叠词的使用,直接模拟声音,使诗句增加音乐性和节奏感。

比喻句 音乐特点

大弦嘈嘈如急雨

小弦切切如私语

大珠小珠落玉盘

间关莺语花底滑

沉重舒长

轻细急促

清脆圆润

婉转流利

幽咽泉流冰下难

银瓶乍破水浆迸

铁骑突出刀枪鸣

四弦一声如裂帛

低沉滞塞

激越奔涌

高亢雄壮

戛然而止

③侧面描写。

“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”,听者沉浸在余韵之中,默默无言,像被磁石吸住了般不可动弹。沉寂、清冷的环境气氛,烘托出了听者因沉浸于乐曲旋律而心神凝聚的情态,衬托出了乐曲余音绕梁的强大艺术感染力。

第一次演奏:

忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

第三次演奏:

感我此言良久立,却坐促弦弦转急。

凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。

座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

侧面描写,更好地突出了琵琶女高超的琴技和琵琶曲感人的艺术效果。

嘈嘈切切

珠落玉盘

花下莺语

声暂歇

水浆迸 刀枪鸣

四弦一声如裂帛

冰泉冷涩

请同学试着画出琵琶曲音乐旋律的曲线变化。

幸福欢乐

窘迫凄凉

悲愤

呐喊

琵琶女的情感和生活变化轨迹:

粗重急促

亲切细柔

错落有致

清脆圆润

悠扬婉转

悦耳动听

低沉凝涩

激越雄壮

高亢激昂

戛然而止

凄厉悲愤

条分缕析品诗情

歌女倾诉身世苦:“诗言志,歌咏怀。”琵琶女从起伏变化的琵琶曲调中,想抒发自己的什么身世之慨呢?请同学们诵读相关文本具体分析。

琵琶女 时间 当年 如今

身份

容貌

亲朋

心情

处境

年老色衰

门庭若市

门前冷落

春风得意

孤苦寂寞

京城名倡

委身商人

盛极一时

漂沦憔悴

艳盖群芳

对比、反衬

条分缕析品诗情

同病相怜伤迁谪:为什么诗人会跟一个萍水相逢的歌伎产生共鸣呢?请同学们诵读第四段,概括原因。

白居易 时间 当年 如今

身份

仕途

物质

宴饮

心境

谪居卧病

有酒无乐

送客惨别

其情凄凄

丝竹不绝

高朋满座

其乐融融

江州司马

名动京师

漂沦憔悴

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!

京师才俊

才高位显

同是天涯沦落人,

相逢何必曾相识

诗文通过三次音乐演奏的描写塑造一个技艺高超、身世漂沦的琵琶形象,而诗人如此着力刻画琵琶女的目的是为了更好地抒写自己的天涯沦落之恨。

诗眼(情语)

明写歌女——暗写自己政治上的失意

同忆京城昔辉煌,

同叹年华付流光,

同感处境心悲凉,

同滴热泪萦心酸,

同望秋月今沦落。

一个是历尽繁华、美人迟暮的琵琶女;

一个是才华横溢、被贬江州的闲职司马。他们都从长安沦落天涯,

一曲一词,

合演了一曲千古绝唱……

线 索

明线:琵琶女的身世

暗线:诗人的感受

如何理解琵琶女形象?

一个飘泊江湖的曾经名噪京都、红极一时的长安歌妓。青春欢笑、老大沦落、年老色衰。“重色重利”的社会使色艺双绝的琵琶女“独守空船”,反映了封建社会中被侮辱、损害的歌伎们的悲惨命运。她有一种“曾经沧海”,却仍不失其率真及女性矜持端庄风格的成熟美。

此诗是一首长篇叙事诗,诗人通过对琵琶女高超弹奏技艺和她不幸经历的描述,揭露了封建社会官僚腐败、民生凋敝、人才埋没等不合理现象,表达了诗人对她的深切同情,也抒发了诗人对自己无辜被贬的愤懑之情。

合作探究析诗旨

一个是处于封建社会底层的艺伎,一个是被压抑的真正知识分子,虽地位悬隔,在这风清月白的环境下自然产生强烈的感情共鸣和交流,成为知音,可见其对歌伎人格尊重的进步思想。二者的遭遇揭示 了封建社会压抑人才、不容贤能的黑暗。“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”蕴含着许多能使人从悲哀中出甘美的人生哲理,已超越时代、阶级的局限,成为后世饱经忧患的人邂逅时的共同心声。(美学价值,现实意义)

回顾全文,拓展主题

03

能力提升展才思

请你想象一幅场景,运用所学手法,对场景中的音乐进行细致的描写。(不少于150字)

1.正面描写,声形喻声:使用大家熟悉的、类似的声音作比喻,声形喻声。

元稹《琵琶歌》:“泪垂捍拨朱弦湿,冰泉呜咽流莺涩”。

李绅《悲善才》:“秋吹动摇神女佩,月珠敲击水晶盘”。

2.侧面描写,巧用衬托:不直接描写音乐,借写听众听音乐后的反映,侧面衬托出乐声的特点。

苏轼《赤壁赋》:“舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇”。

王勃《滕王阁序》:“爽籁发而清风生,纤歌凝而白云遏”。

示例:

秋夏之交的子夜,凄凉莫过于潇潇夜雨。

当一阵猛烈的风如千军万马般咆哮之后,雨的帷幕便拉开了。夜雨滴窗,起初是听不到的。只有那千百列火车远去,再远去,之后,这水晶碎裂般的雨声才能倾泻入我的耳膜。这本应是有节奏的交响,但在凄凉者的耳中,像我——或者谁又不是——总愿将它们想象成沉重的悲歌,是生灵的死讯否?

窗外是满地的梧桐,想来恍惚间觉得有了一番道理。毕竟才是子夜,雨还在下着,天上有着数不清的珍珠簌簌落下,大大小小,敲击在未眠者墨黑的窗棂上、透着幽幽蓝光的窗玻璃上,清脆,却令我揪心。在南国的夜雨中,在凄凉的雨声中,又有多少人曾落下忧伤的泪水?

夜终于还是寂静了,池塘里残荷已是稀疏。不知为何,此时又开始固执地怀念那雨的声音了。

白居易

琵琶行

01

白居易传

(元)辛文房

居易字乐天,太原下邽人。弱冠(古代男子二十岁行冠礼,以示成年),名未振,观光上国(此处指京城),谒(拜访、谒见)顾况。况,吴人,恃(依靠、凭借)才少所推可(推荐认可),因谑(取笑、开玩笑)之曰:“长安百物皆贵,居大不易。”及览诗卷,至“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生”,乃叹曰:“有句如此,居天下亦不难。老夫前言戏之耳。”贞元十六年,中书舍人高郢下进士(主持进士考试)、拔萃(选拔人才),皆中,补校书郎。元和元年,作乐府及诗百余篇,规讽(规劝讽喻)时事,流闻禁中(帝王所居内宫)。上悦之,召(召见)拜(授予官职)翰林学士,历左拾遗。

顾况是南方吴地人氏,自恃才华,很少有他推荐认可的诗人

时盗杀宰相,京师汹汹(议论纷纷、骚乱不宁)。居易首上疏,请亟(急,赶快)捕贼。权贵有嫌其出位(超出职位,越级行事),怒。俄(不久)有言:“居易母堕井死,而赋《新井篇》,言既浮华(浮夸华丽),行不可用。”贬江州司马。初以勋庸①暴露不宜,实无他肠,怫怒奸党,遂失志。亦能顺适所遇,托浮屠死生说忘形骸者。久之,转中书舍人,知(主持、主管)制诰(皇帝诏令)。河朔乱,兵出无功,又言事,不见(被)听,乞外(外出京城任职),除(授予官职)为杭州刺史。文宗立,召迁刑部侍郎。会昌初致仕(辞职、年老退休),卒。

起初白居易只是认为不应当让被刺杀的宰相武元衡暴尸街头,其实并没有别的想法,(想不到却)触怒了奸党,于是志向受挫。但他能顺其自然,随遇而安,借佛教的生死之说超脱形体的痛苦。

居易累(多次、屡次)以(因为)忠鲠(忠诚耿直)遭摈(摒弃、排斥),乃放纵诗酒,既复用,又皆幼君,仕情顿而索寞。卜居(择地居住)履道里,与香山僧如满等结净社。疏沼种树,构石楼,凿八节滩,为游赏之乐,茶铛酒杓不相离。尝科头②箕踞(像簸箕一样张开腿盘坐),谈禅咏古,晏如(安闲、安然自若的样子)也。自号醉吟先生,作传。酷好佛,亦经月(整月)不荤,称香山居士。与胡杲、吉皎、郑据、刘真、卢贞、张浑、如满、李文爽燕集(宴饮聚会,“燕”通“宴”),皆高年不仕(出仕、做官,名词作动词),日(每天,名词作状语)相招致,时人慕之,绘《九老图》。

(白居易)被重新任用后,(由于)遇到的又都是年少君主,(所以)做官的心情顿时颓丧消沉。

公诗以六义为主,不尚(崇尚、推崇)艰难(艰涩难懂)。每成篇,必令其家老妪读之,问解则录。后人评白诗如山东父老课(谈论)农桑,言言皆实者也。鸡林国③行贾(商人)售(卖)于其国相,率(全、都)篇百金,伪者即能辨之。与元稹极善(交好)胶漆(如胶似漆),音韵亦同,天下曰“元白”。元卒,与刘宾客齐名,曰“刘白”云。公好神仙,自制飞云履,焚香振足,如拔烟雾,冉冉生云。初来九江,居庐阜峰下,作草堂,烧丹。今尚(还)存。

顾况戏白居易

乐天初举名未振以歌诗投顾况况戏之曰长安物贵居大不易及读至原上草云野火烧不尽春风吹又生曰有句如此居亦何难老夫前言戏之耳

乐天初举,名未振,以歌诗投顾况,况戏之曰:“长安物贵,居大不易。”及读至原上草云:“野火烧不尽,春风吹又生。”曰:“有句如此,居亦何难 老夫前言戏之耳!”

对下列句子加点词语的解释,不正确的一项是

A.会昌初致仕 致仕:做官。

B.居易累以忠鲠遭摈 累:屡次。

C.与胡杲……李文爽燕集 燕:通“宴”,宴饮。

D.不赏艰难 艰难:艰涩。

答案:A(致仕:退休或辞职回家。)

下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.权贵有嫌其出位/既其出,则或咎其欲出者

B.乃放纵诗酒/今其智乃反不能及

C.鸡林国行贾售于其国相/今是溪独 见辱于愚

D.与刘宾客齐名/无乃与仆私心剌谬乎

答案:D(与:介词,跟,同。A项:第三人称代词,他/指示代词,那个;B项:副词,于是就/副词,竟然,却;C项:介词,给/介词,表被动)

下列对原文有关内容的赏析,不正确的一项是

A.本文开篇以顾况对白居易的前“谑”后“叹”,侧面表现了白居易在诗歌创作上的非凡才华。

B.白居易性格耿直,常上书直言论事,触怒了权贵奸党,这给他的仕途蒙上了阴影,也是他“放纵诗酒”的重要原因之一。

C.白居易的诗歌内容真实,辞句晓畅,风格平易,在当时流传甚广。内至宫廷,外达异邦,诗名远播。

D.白居易居庙堂之上,则“兼济天下”;处江湖之远,则“独善其身”。儒、释两家思想的影响,并存于他人生的各个阶段。

答案:D(“并存于他人生的各个阶段”一说有误,应是先“儒”后“释”。)

白居易传

白居易,字乐天,其先盖太原人。居易敏晤绝人,工文章。未冠,谒顾况。况,吴人,恃才,少所推可,见其文,自失曰:“吾谓斯文遂绝,今复得子矣!”

四年,天子以旱甚,下诏有所蠲贷,振除灾沴。居易见诏节未详,即建言乞尽免江淮两赋,以救流瘠,且多出宫人。宪宗颇采纳。是时,于頔入朝,悉以歌舞人内禁中,或言普宁公主取以献,皆頔嬖爱。居易以为不如归之,无令頔得归曲天子。李师道上私钱六百万,为魏徵孙赎故第,居易言:“徵任宰相,太宗用殿材成其正寝,后嗣不能守,陛下犹宜以贤者子孙赎而赐之。师道人臣,不宜掠美。”帝从之。河东王锷将加平章事,居易以为:“宰相天下具瞻,非有重望显功不可任。按锷诛求百计,不恤雕瘵,所得财号为‘羡余’以献。今若假以名器,四方闻之,皆谓陛下得所献,与宰相。诸节度私计曰,‘谁不如锷?’争裒割生人以求所欲。与之则纲纪大坏,不与则有厚薄,事一失不可复追。”是时,孙璹以禁卫劳,擢凤翔节度使,张奉国定徐州、平李錡有功,迁金吾将军。居易为帝言:“宜罢璹,进奉国,以竦天下忠臣心。”度支有囚系閺乡狱,更三赦不得原。又奏言:“父死,絷其子,夫久系,妻嫁,债无偿期,禁无休日,请一切免之。”奏凡十余上,益知名。

居易于文章精切,然最工诗。初,颇以规讽得失,及其多,更下偶俗好,至数千篇,当时士人争传。鸡林行贾售其国相,率篇易一金,甚伪者,相辄能辩之。初,与元稹酬咏,故号“元白”;稹卒,又与刘禹锡齐名,号“刘白”。其始生七月能展书,姆指“之”“无”两字,虽试百数不差;九岁暗识声律。其笃于才章,盖天禀然。

赞曰:居易在元和、长庆时,与元稹俱有名,最长于诗,它文未能称是也,多至数千篇,唐以来所未有。其自叙言:“关美刺者,谓之讽谕;咏性情者,谓之闲适;触事而发,谓之感伤;其它为杂律。”又讥“世人所爱惟杂律诗,彼所重,我所轻。至讽谕意激而言质,闲适思澹而辞迂,以质合迂,宜人之不爱也。”今视其文,信然。

1.对下列句中划线词的解释,不正确的一项是( )

A.未冠,谒顾况 谒:谒见,拜见 B.居易见诏节未详 详:详尽

C.率篇易一金 易:换,换取 D.宜人之不爱也 宜:适合

2.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.白居易,字乐天,少年时就得到了倚仗才能很少推崇认可别人的吴人顾况的赏识,被顾况认为是文人后继有人了。

B.为了不让于頔曲附天子,白居易建议将其送来的歌舞伎人放还;后来,他又建议应该免去孙璹,进任张奉国,来振奋天下忠臣之心。

C.白居易最擅长作诗,鸡林国商人把白居易的诗卖给他们的国相,即便其中有假的,国相也能辨识清。

D.白居易的诗多达数千篇,这是有唐以来前所未有的。他按诗歌的体裁将诗分为了四类:讽谕诗,闲适诗,感伤诗和杂律诗。

3.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)居易敏晤绝人,工文章。

(2)与之则纲纪大坏,不与则有厚薄,事一失不可复追。

(3)其笃于才章,盖天禀然。

琵琶行并序 白居易

“行”是古诗的一种体裁,南宋王灼《碧鸡漫志》解释说:“古诗或名曰乐府,谓诗之可歌也。故乐府中有歌有谣,有吟有引,有行有曲。”明代吴讷《文章辨体序说》云:“体如行书曰行。”从唐人歌行体的风格来看,所谓“行”,是指那些流走自然、可歌可唱的诗篇。

缀玉连珠六十年,谁教冥路作诗仙?

浮云不系名 ,造化无为字 。

童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇。

文章已满行人耳,一度思卿一怆然。

居易

乐天

唐宣宗 李忱

白居易(772—846)字乐天,晚年号香山居士。下邽(今陕西省渭南县境)人。贞元十五年(798)进士,任翰林学士,左拾遗。因直言极谏,被贬为江州司马,移忠州刺史。后被召为主客郎中,知制诰。太和年间,任太子宾客及太子少傅。会昌二年(842),以刑部尚书致仕,死时年75岁。

新乐府运动的倡导者——诗魔

白居易(772—846),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,是我国唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一。他与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。

他的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”之称。官至翰林学士、左赞善大夫。公元846年,白居易在洛阳逝世,葬于香山。有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》《卖炭翁》《琵琶行》等。他提倡歌诗发挥美刺讽喻作用。在文学上积极倡导新乐府运动,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,写下了不少感叹时世、反映人民疾苦的诗篇,对后世颇有影响。

知人论世识诗魔

新乐府运动

是由唐代诗人白居易、元稹、张籍、李绅等所倡导的诗歌革新运动,主张恢复古代的采诗制度,发扬《诗经》和汉魏乐府讽喻时事的传统,使诗歌起到“补察时政”,“泄导人情”的作用。

“新乐府”一名,是白居易相对汉乐府而提出的,其含义就是以自创的新的乐府题目咏写时事,体现汉乐府的现实主义精神,故又名“新乐府运动”。口号“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,结果以白居易遭毁谤贬谪江州宣告运动失败。

时期 生活特点 诗歌特点 代表作

前期 (被贬前)

后期 (被贬后)

《卖炭翁》

《长恨歌》《琵琶行》

把写作重点转移到身边琐事上,写作以闲适诗和感伤诗为主。

为劳动人民的痛苦呼吁,对压迫和剥削人民的统治阶级予以谴责,创作了大量反映民众疾苦的讽喻诗。

仕途一帆风顺,始终抱着“为民请命”

“补察时政”“兼济天下”的宗旨。

是他“独善其身”的时期,糅合儒家“乐天知命”、道家“知足不辱”和佛家“四大皆空”来作“明哲保身”的法宝。悔恨“三十气太壮,胸中多是非”。

白居易创作阶段

叙事诗

用诗的形式刻画人物,通过写人叙事来抒发情感,情节一般较为简单。这种体裁形式,有故事有人物等小说的内容,而且情景交融,兼有抒情诗的特点;情节完整而集中,人物性格突出而典型,有浓厚的诗意,又有简练的叙事,有层次清晰的生活场面。

代表诗人:白居易、元稹。

代表作品:乐府双璧:汉乐府诗《孔雀东南飞》、北朝民歌《木兰诗》 白居易《长恨歌》《琵琶行》、元稹《连昌宫词》。

寄江州白司马①

【唐】杨巨源

江州司马平安否,

惠远东林②住得无。

曾闻湓浦似衣带,

庐峰见说胜香炉。

题诗岁晏(yàn晚、末)离鸿断,

望阙天遥病鹤孤。

莫谩(mán)③拘牵雨花社,

青云依旧是前途。

【注释】

①江州白司马:即白居易。

②惠远:东晋高僧,居庐山东林寺。

③莫谩:不要。雨花社:指佛教讲经的集会。

【译文】江州司马啊,我的朋友,是不是平安依旧?高僧慧远曾住的东林寺,不知你去住过否?我曾听说湓水萦绕似衣带,就在此处入海;也听说那庐峰,比香炉峰更具神韵和风采。岁末题诗寄托思念,却找不到送书的鸿雁;遥望宫阙,那样渺远,身似病鹤一样孤单。不要空受眼前境遇的牵制,一味求佛问道;远大的抱负和志向,仍是前方追求的目标。

唐宪宗元和十年(815年)六月,唐朝藩镇势力派刺客在长安街头刺死了宰相武元衡,刺伤了御史中丞裴度,朝野大哗,藩镇势力又进一步提出要求罢免裴度,以安藩镇“反侧”之心。白居易上表主张严缉凶手,有“擅越职分”之嫌,而且平素多作讽喻诗,得罪了朝中权贵,于是被贬为江州司马。

司马是刺史的助手,在中唐时期多专门安置“犯罪”官员,属于变相发配。这件事对白居易影响很大,是他思想变化的转折点,从此他早期的斗争锐气逐渐销磨,消极情绪日渐增多。

元和十一年(816年)秋天,白居易在浔阳江头送别客人,偶遇一位弹琵琶的长安倡女,便用为题材,创作出这首叙事长诗《琵琶行》。

02

初读文本理诗脉

1.请同学们结合文下注释自由诵读序言部分,疏通文意,思考小序有什么作用?

诗前小序,共一百三十八字。扼要地交代了时间、地点、人物和故事的主要经过,概括了琵琶女的身世,说明了本诗的写作动机,定下了全诗凄切伤怀的感情基调。本诗是一篇抒彩很浓的长篇叙事诗。

故事梗概

自读诗前小序,疏通文意。

思考:

小序和诗歌哪些段落分别照应?

明年秋,……闻舟中夜谈琵琶者。

1段和第2段部分

听其音,……转徙于江湖间。

2、3段

予出官二年,……是夕始觉有迁谪意。

4段

诗前小序

唐宪宗元和十年,我被贬为九江司马。第二年秋天,我送客到湓浦口,正值夜晚,听到船上有弹琵琶的,听那铮铮的声音,有京城的特色韵味。问那人,对方回答说:本上长安的歌女,曾经向穆、曹两位乐师学习演奏琵琶,后来年龄增长,容颜衰老,就嫁给一个商人做妻子。于是,我叫人摆上酒席,让她尽情的弹几支乐曲。曲子弹罢,她显得十分伤心,自叙年轻时欢乐的事情,而今漂泊流落,面容憔悴,在各地辗转迁徙。我被贬离京出任江州司马已有两年了,觉得淡泊安静,却不料此人的话深深触动了我,这天晚上才产生了贬官外放的不愉快的感觉。因此写下这首七言古诗,吟咏并赠送给她,共六百一十六字,题名叫《琵琶行》。

2.请同学们诵读全诗,思考诗人的心情是怎样的,这种心情又是如何引发的呢?试结合文本简要概括。

心 情:孤寂伤感,凄凉落寞。

萧瑟秋景惹愁思

悲戚曲调牵哀肠

歌女倾诉身世苦

同病相怜伤迁谪

条分缕析品诗情

萧瑟秋景惹愁思:请找出诗中触发诗人愁绪的写景诗句,试做简要赏析。

①“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。”苍茫的暮色中,殷红的枫叶飘落,雪白的荻花纷飞,萧瑟的秋风又起,一红一白,冷暖相间,秋意浓厚。诗人离别在即,见此萧瑟凄凉之景更添悲凉忧伤之情。本句融情于景,渲染了送别时人物凄凉愁惨的心情,奠定了全诗的感伤基调。

②“别时茫茫江浸月”叙述别时的情景,景中含情。茫茫江水,溶溶月色中无不弥散着作者的离愁别绪,仿佛作者的心情融化其中,与自然景物有了感应。情景交融,自然地点染出哀伤之别,同时为水上琵琶声的出现营造了伤感的气氛。

条分缕析品诗情

悲戚曲调牵哀肠:请同学们理清琵琶曲调的旋律变化过程并分析其曲调特点和描摹音乐的手法。

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得意。

低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

第一阶段:调弦

倾诉悲情

第二阶段:曲一

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

第三阶段:曲二

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

急切愉快

幽愁暗恨

悲戚曲调牵哀肠:请同学们理清琵琶曲调的旋律变化过程并分析其曲调特点和描摹音乐的手法。

第四阶段:曲三

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

激越奔涌

高亢雄壮

曲终阶段

曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

短促急迫

戛然而止

余音绕梁阶段

东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

描摹音乐的方法

①比喻。

以声喻声,以形喻声,多种比喻,形成博喻。形象、新鲜、贴切的比喻来表现琵琶曲中复杂微妙的音响变化。赋予抽象的音乐以具体可感的声、色、形的形象,使人如闻其声,如临其境。

②叠词。

“嘈嘈”、“切切”叠词的使用,直接模拟声音,使诗句增加音乐性和节奏感。

比喻句 音乐特点

大弦嘈嘈如急雨

小弦切切如私语

大珠小珠落玉盘

间关莺语花底滑

沉重舒长

轻细急促

清脆圆润

婉转流利

幽咽泉流冰下难

银瓶乍破水浆迸

铁骑突出刀枪鸣

四弦一声如裂帛

低沉滞塞

激越奔涌

高亢雄壮

戛然而止

③侧面描写。

“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”,听者沉浸在余韵之中,默默无言,像被磁石吸住了般不可动弹。沉寂、清冷的环境气氛,烘托出了听者因沉浸于乐曲旋律而心神凝聚的情态,衬托出了乐曲余音绕梁的强大艺术感染力。

第一次演奏:

忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

第三次演奏:

感我此言良久立,却坐促弦弦转急。

凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。

座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

侧面描写,更好地突出了琵琶女高超的琴技和琵琶曲感人的艺术效果。

嘈嘈切切

珠落玉盘

花下莺语

声暂歇

水浆迸 刀枪鸣

四弦一声如裂帛

冰泉冷涩

请同学试着画出琵琶曲音乐旋律的曲线变化。

幸福欢乐

窘迫凄凉

悲愤

呐喊

琵琶女的情感和生活变化轨迹:

粗重急促

亲切细柔

错落有致

清脆圆润

悠扬婉转

悦耳动听

低沉凝涩

激越雄壮

高亢激昂

戛然而止

凄厉悲愤

条分缕析品诗情

歌女倾诉身世苦:“诗言志,歌咏怀。”琵琶女从起伏变化的琵琶曲调中,想抒发自己的什么身世之慨呢?请同学们诵读相关文本具体分析。

琵琶女 时间 当年 如今

身份

容貌

亲朋

心情

处境

年老色衰

门庭若市

门前冷落

春风得意

孤苦寂寞

京城名倡

委身商人

盛极一时

漂沦憔悴

艳盖群芳

对比、反衬

条分缕析品诗情

同病相怜伤迁谪:为什么诗人会跟一个萍水相逢的歌伎产生共鸣呢?请同学们诵读第四段,概括原因。

白居易 时间 当年 如今

身份

仕途

物质

宴饮

心境

谪居卧病

有酒无乐

送客惨别

其情凄凄

丝竹不绝

高朋满座

其乐融融

江州司马

名动京师

漂沦憔悴

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!

京师才俊

才高位显

同是天涯沦落人,

相逢何必曾相识

诗文通过三次音乐演奏的描写塑造一个技艺高超、身世漂沦的琵琶形象,而诗人如此着力刻画琵琶女的目的是为了更好地抒写自己的天涯沦落之恨。

诗眼(情语)

明写歌女——暗写自己政治上的失意

同忆京城昔辉煌,

同叹年华付流光,

同感处境心悲凉,

同滴热泪萦心酸,

同望秋月今沦落。

一个是历尽繁华、美人迟暮的琵琶女;

一个是才华横溢、被贬江州的闲职司马。他们都从长安沦落天涯,

一曲一词,

合演了一曲千古绝唱……

线 索

明线:琵琶女的身世

暗线:诗人的感受

如何理解琵琶女形象?

一个飘泊江湖的曾经名噪京都、红极一时的长安歌妓。青春欢笑、老大沦落、年老色衰。“重色重利”的社会使色艺双绝的琵琶女“独守空船”,反映了封建社会中被侮辱、损害的歌伎们的悲惨命运。她有一种“曾经沧海”,却仍不失其率真及女性矜持端庄风格的成熟美。

此诗是一首长篇叙事诗,诗人通过对琵琶女高超弹奏技艺和她不幸经历的描述,揭露了封建社会官僚腐败、民生凋敝、人才埋没等不合理现象,表达了诗人对她的深切同情,也抒发了诗人对自己无辜被贬的愤懑之情。

合作探究析诗旨

一个是处于封建社会底层的艺伎,一个是被压抑的真正知识分子,虽地位悬隔,在这风清月白的环境下自然产生强烈的感情共鸣和交流,成为知音,可见其对歌伎人格尊重的进步思想。二者的遭遇揭示 了封建社会压抑人才、不容贤能的黑暗。“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”蕴含着许多能使人从悲哀中出甘美的人生哲理,已超越时代、阶级的局限,成为后世饱经忧患的人邂逅时的共同心声。(美学价值,现实意义)

回顾全文,拓展主题

03

能力提升展才思

请你想象一幅场景,运用所学手法,对场景中的音乐进行细致的描写。(不少于150字)

1.正面描写,声形喻声:使用大家熟悉的、类似的声音作比喻,声形喻声。

元稹《琵琶歌》:“泪垂捍拨朱弦湿,冰泉呜咽流莺涩”。

李绅《悲善才》:“秋吹动摇神女佩,月珠敲击水晶盘”。

2.侧面描写,巧用衬托:不直接描写音乐,借写听众听音乐后的反映,侧面衬托出乐声的特点。

苏轼《赤壁赋》:“舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇”。

王勃《滕王阁序》:“爽籁发而清风生,纤歌凝而白云遏”。

示例:

秋夏之交的子夜,凄凉莫过于潇潇夜雨。

当一阵猛烈的风如千军万马般咆哮之后,雨的帷幕便拉开了。夜雨滴窗,起初是听不到的。只有那千百列火车远去,再远去,之后,这水晶碎裂般的雨声才能倾泻入我的耳膜。这本应是有节奏的交响,但在凄凉者的耳中,像我——或者谁又不是——总愿将它们想象成沉重的悲歌,是生灵的死讯否?

窗外是满地的梧桐,想来恍惚间觉得有了一番道理。毕竟才是子夜,雨还在下着,天上有着数不清的珍珠簌簌落下,大大小小,敲击在未眠者墨黑的窗棂上、透着幽幽蓝光的窗玻璃上,清脆,却令我揪心。在南国的夜雨中,在凄凉的雨声中,又有多少人曾落下忧伤的泪水?

夜终于还是寂静了,池塘里残荷已是稀疏。不知为何,此时又开始固执地怀念那雨的声音了。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读