鲁教版八年级物理上册第四章透镜及其应用章节测试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 鲁教版八年级物理上册第四章透镜及其应用章节测试题(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 161.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(五四制) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-11-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第四章 透镜及其应用

一、单选题

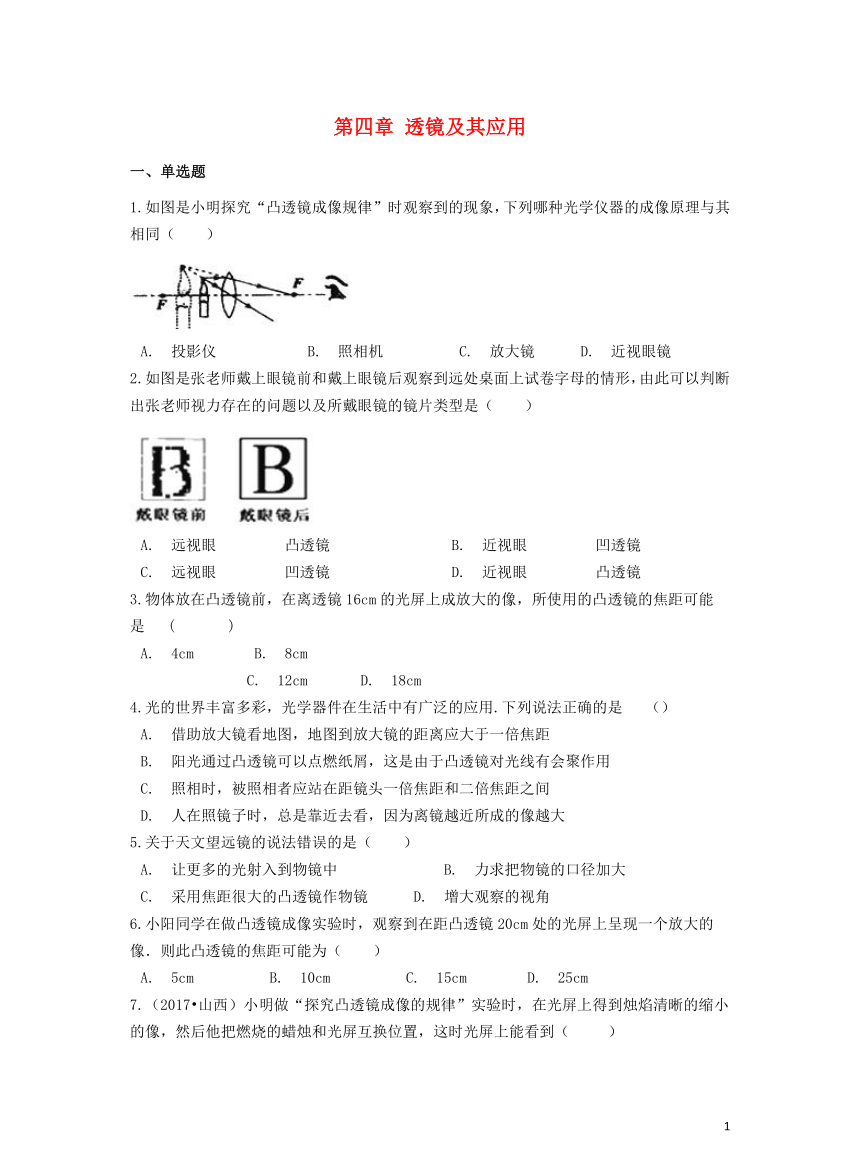

1.如图是小明探究“凸透镜成像规律”时观察到的现象,下列哪种光学仪器的成像原理与其相同( )

A. 投影仪 B. 照相机 C. 放大镜 D. 近视眼镜

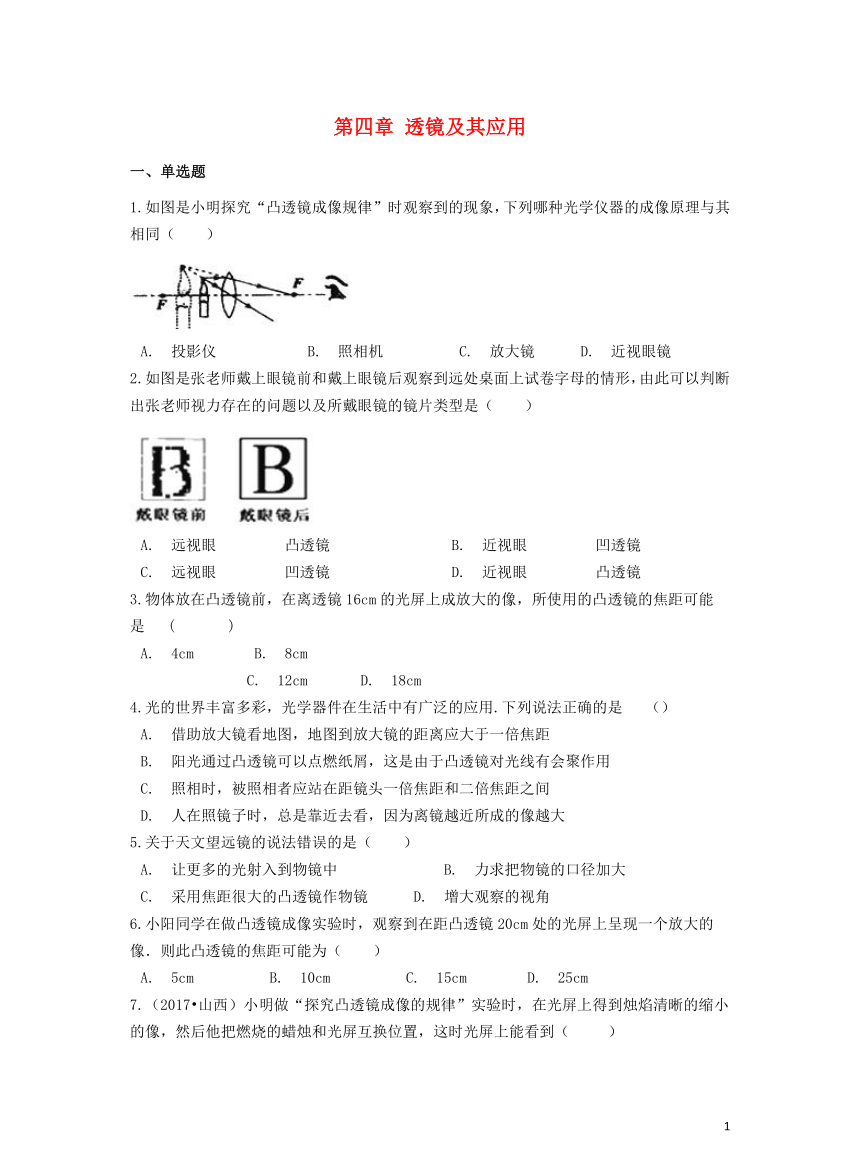

2.如图是张老师戴上眼镜前和戴上眼镜后观察到远处桌面上试卷字母的情形,由此可以判断出张老师视力存在的问题以及所戴眼镜的镜片类型是( )

A. 远视眼 凸透镜 B. 近视眼 凹透镜

C. 远视眼 凹透镜 D. 近视眼 凸透镜

3.物体放在凸透镜前,在离透镜16cm的光屏上成放大的像,所使用的凸透镜的焦距可能是 ( )

A. 4cm B. 8cm C. 12cm D. 18cm

4.光的世界丰富多彩,光学器件在生活中有广泛的应用.下列说法正确的是 ()

A. 借助放大镜看地图,地图到放大镜的距离应大于一倍焦距

B. 阳光通过凸透镜可以点燃纸屑,这是由于凸透镜对光线有会聚作用

C. 照相时,被照相者应站在距镜头一倍焦距和二倍焦距之间

D. 人在照镜子时,总是靠近去看,因为离镜越近所成的像越大

5.关于天文望远镜的说法错误的是( )

A. 让更多的光射入到物镜中 B. 力求把物镜的口径加大

C. 采用焦距很大的凸透镜作物镜 D. 增大观察的视角

6.小阳同学在做凸透镜成像实验时,观察到在距凸透镜20cm处的光屏上呈现一个放大的像.则此凸透镜的焦距可能为( )

A. 5cm B. 10cm C. 15cm D. 25cm

7.(2017 山西)小明做“探究凸透镜成像的规律”实验时,在光屏上得到烛焰清晰的缩小的像,然后他把燃烧的蜡烛和光屏互换位置,这时光屏上能看到( )

A. 倒立、放大的像 B. 倒立、缩小的像

C. 正立、放大的像 D. 正立、缩小的像

8.下列有关透镜的说法中,正确的是( )

A. 不论是凸透镜还是凹透镜都是用玻璃等透明材料制成的

B. 凸透镜对光线起发散作用,凹透镜对光线起会聚作用

C. 凸透镜有焦点,凹透镜没有焦点

D. 薄透镜就是凹透镜

9.把蜡烛放在距离凸透镜50cm处,在透镜另一侧的光屏上观察到倒立、缩小的清晰像.那么凸透镜的焦距不可能是( )

A. 30cm B. 20cm C. 10cm D. 5cm

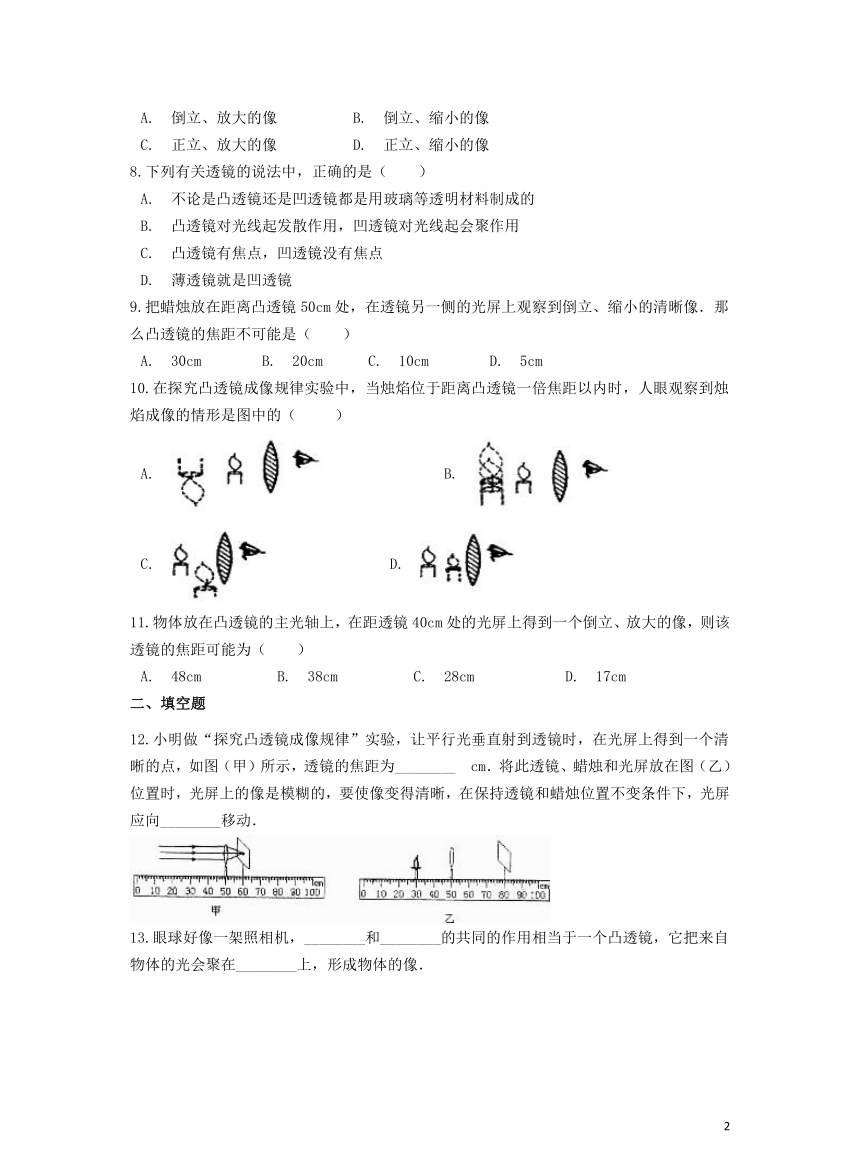

10.在探究凸透镜成像规律实验中,当烛焰位于距离凸透镜一倍焦距以内时,人眼观察到烛焰成像的情形是图中的( )

A. B.

C. D.

11.物体放在凸透镜的主光轴上,在距透镜40cm处的光屏上得到一个倒立、放大的像,则该透镜的焦距可能为( )

A. 48cm B. 38cm C. 28cm D. 17cm

二、填空题

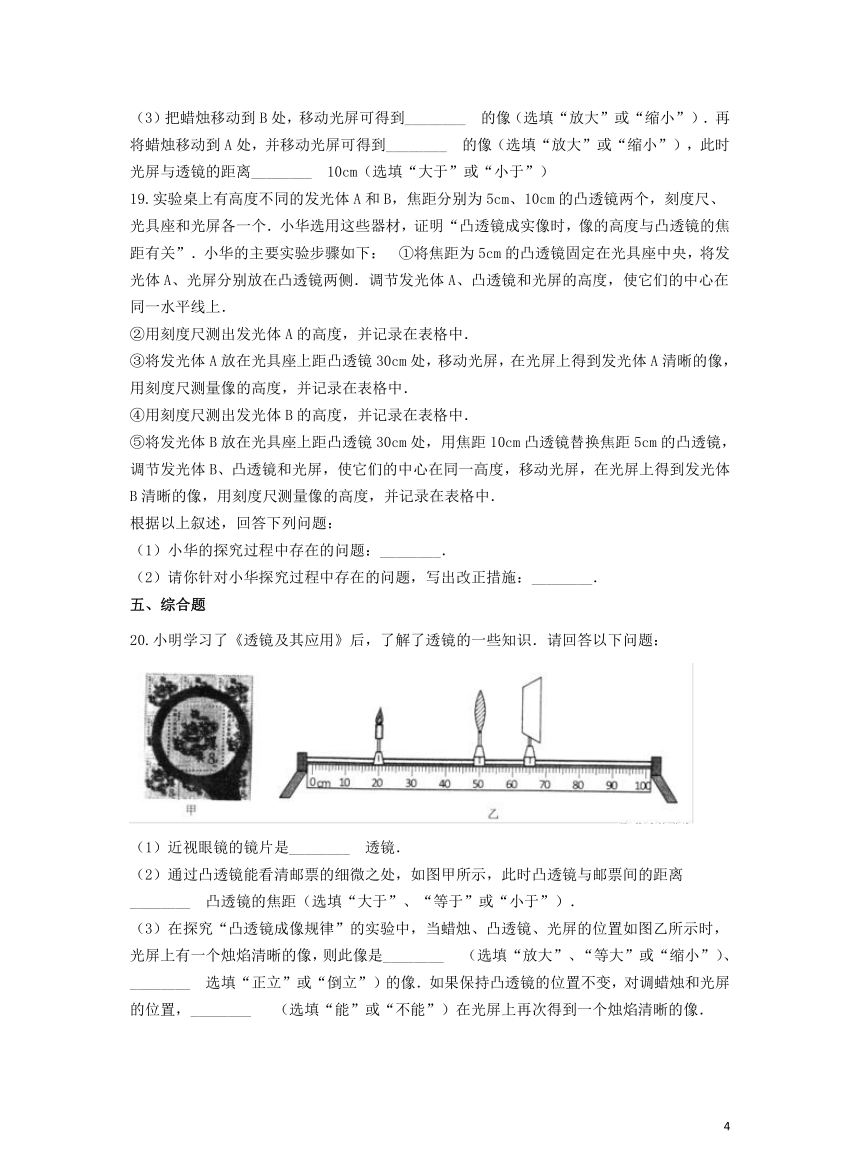

12.小明做“探究凸透镜成像规律”实验,让平行光垂直射到透镜时,在光屏上得到一个清晰的点,如图(甲)所示,透镜的焦距为________ cm.将此透镜、蜡烛和光屏放在图(乙)位置时,光屏上的像是模糊的,要使像变得清晰,在保持透镜和蜡烛位置不变条件下,光屏应向________移动.

13.眼球好像一架照相机,________和________的共同的作用相当于一个凸透镜,它把来自物体的光会聚在________上,形成物体的像.

14.如图所示,透过水瓶可以看到放大了的文字.这是因为装水的水瓶相当于 ________透镜,形成了文字正立、放大的 ________像

15.近视镜看不清________处的物体,下列四幅图中能够说明近视眼成像原理的是________图,表示矫正近视眼方法的是________图.

16.人的眼睛像一架神奇的照相机,晶状体相当于凸透镜.对于近视眼患者,晶状体对光的会聚作用变________(选填“强”或“弱”),使远处物体通过晶状体所成的像在视网膜的________方(选填“前”或“后”).

三、解答题

17.山林里刚下过雨,一个被游人遗弃的透明瓶子里灌进了雨水,天晴后,这个瓶子可能引起火灾.你觉得有道理吗?为什么?

四、实验探究题

18.某实验小组用一凸透镜做“探究凸透镜成像规律”实验,进行了以下实验步骤:

(1)将凸透镜正对太阳,在另一侧移动光源,距凸透镜10cm处,光屏接收到一个最小、最亮的光斑,由此可知,该凸透镜的焦距为 ________ cm.

(2)如图所示,将光具座上点燃的蜡烛的火焰、透镜、光屏三者的中心调节在________ ,移动光屏始终找不到像,这是因为透镜与蜡烛的距离________ 10cm所致(选填“大于”、“等于”或“小于”),应将蜡烛向________ (选填“左”或“右”)移动一段距离后,才能在光屏上得到烛焰清晰的像.

(3)把蜡烛移动到B处,移动光屏可得到________ 的像(选填“放大”或“缩小”).再将蜡烛移动到A处,并移动光屏可得到________ 的像(选填“放大”或“缩小”),此时光屏与透镜的距离________ 10cm(选填“大于”或“小于”)

19.实验桌上有高度不同的发光体A和B,焦距分别为5cm、10cm的凸透镜两个,刻度尺、光具座和光屏各一个.小华选用这些器材,证明“凸透镜成实像时,像的高度与凸透镜的焦距有关”.小华的主要实验步骤如下: ①将焦距为5cm的凸透镜固定在光具座中央,将发光体A、光屏分别放在凸透镜两侧.调节发光体A、凸透镜和光屏的高度,使它们的中心在同一水平线上.

②用刻度尺测出发光体A的高度,并记录在表格中.

③将发光体A放在光具座上距凸透镜30cm处,移动光屏,在光屏上得到发光体A清晰的像,用刻度尺测量像的高度,并记录在表格中.

④用刻度尺测出发光体B的高度,并记录在表格中.

⑤将发光体B放在光具座上距凸透镜30cm处,用焦距10cm凸透镜替换焦距5cm的凸透镜,调节发光体B、凸透镜和光屏,使它们的中心在同一高度,移动光屏,在光屏上得到发光体B清晰的像,用刻度尺测量像的高度,并记录在表格中.

根据以上叙述,回答下列问题:

(1)小华的探究过程中存在的问题:________.

(2)请你针对小华探究过程中存在的问题,写出改正措施:________.

五、综合题

20.小明学习了《透镜及其应用》后,了解了透镜的一些知识.请回答以下问题:

(1)近视眼镜的镜片是________ 透镜.

(2)通过凸透镜能看清邮票的细微之处,如图甲所示,此时凸透镜与邮票间的距离________ 凸透镜的焦距(选填“大于”、“等于”或“小于”).

(3)在探究“凸透镜成像规律”的实验中,当蜡烛、凸透镜、光屏的位置如图乙所示时,光屏上有一个烛焰清晰的像,则此像是________ (选填“放大”、“等大”或“缩小”)、________ 选填“正立”或“倒立”)的像.如果保持凸透镜的位置不变,对调蜡烛和光屏的位置,________ (选填“能”或“不能”)在光屏上再次得到一个烛焰清晰的像.

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】C

【解析】【解答】解:A、投影仪所成像是倒立放大的实像,图中所成像为正立放大的虚像,不符合题意;

B、照相机所成像是倒立缩小的实像,图中所成像为正立放大的虚像,不符合题意;

C、放大镜物距在一倍焦距内,所成像是正立放大的虚像,符合题意;

D、近视眼镜是凹透镜,而图中为凸透镜,不符合题意;

故选C.

【分析】凸透镜的成像,观察物距,同时要对投影仪、照相机、放大镜等所成的像有所了解.

2.【答案】B

【解析】【解答】解:近视眼的表现是看不清远处的东西,即是由于晶状体太厚,其折光能力太强,或眼球的前后距离方向太长,使得像成在视网膜的前方造成的,故若想使得像成在视网膜上,即需要让原来的光线发散一些,由于凹透镜对光线有发散的作用,故用凹透镜来矫正近视眼.由此可以判断出张老师视力存在的问题是近视眼,所戴眼镜的镜片类型为凹透镜.

故选B.

【分析】由于晶状体太厚,其折光能力太强,或眼球的前后距离方向太长,使得像成在视网膜的前方,这就是近视眼的成因;而后据凸透镜和凹透镜对光线的作用分析,即可判断用哪种透镜来矫正.

3.【答案】A

【解析】因此时像距大于二倍焦距,可设焦距为f,则16cm>2f,故f<8cm,选项中只有A符合,故选A

思路【分析】当在光屏上得到物体清晰放大的像时,物距介于一倍焦距与二倍焦距之间,而像距大于二倍焦距.

试题【点评】本题主要考查了凸透镜成像规律的应用

4.【答案】B

【解析】【分析】当物体放在焦点之内时,凸透镜成放大正立的虚像,放大镜应用此原理;当物体放在2倍焦距之外时,成倒立缩小的实像,照相机正是应用此原理;平面镜成像的特点是成正立等大的虚像.

【解答】因放大镜在放大物体时,必须将物体放在一倍焦距之内,所以A是错误的;

照相时,被照相者需距镜头2倍焦距之外,所以C是错误的;

因平面镜成像时是成正立等大的虚像,人大小不变,则像大小也不变,所以D是错误的;

因凸透镜对光线有会聚作用,所以阳光通过凸透镜可以点燃纸屑,所以B是正确的.

故选B.

【点评】本题主要考查的是凸透镜成像规律和凸透镜会聚作用的应用.

5.【答案】C

【解析】【解答】解:望远镜是由两组透镜组成,靠近眼镜的叫目镜,靠近被测物体的叫物镜,物镜的作用是物体在焦点附近成实像,天文望远镜的物镜口径做得较大,是为了会聚更多的光线,从而观测到更暗的星;反射式天文望远镜采用凹面镜,能够把来自遥远宇宙空间的微弱星光会聚起来,进行观测;所以C是错误的,采用的是凹面镜作物镜.

故选C.

【分析】(1)望远镜的原理:望远镜包括物镜和目镜,物镜相当于照相机成倒立缩小的实像,目镜相当于放大镜成正立的放大的虚像;

(2)天文望远镜是用来观测太空星体的,星体发出的光到达地球时,已经十分微弱,因此需要用口径较大的物镜来会聚光线.

6.【答案】A

【解析】【解答】解:因为当在距凸透镜20cm处的光屏上呈现一个放大的像.;

所以,v=20cm>2f;则f<10cm,

四个选项中只有A符合题意;

故选A.

【分析】根据凸透镜成像的规律:物距大于一倍焦距小于二倍焦距成倒立、放大的实像.此时像距大于2倍焦距,解不等式即可.

7.【答案】A

【解析】【解答】解:由图可知,当u>2f,f<v<2f,成倒立、缩小的实像;

若将蜡烛和光屏位置互换,则f<u<2f时,成倒立、放大的实像,光屏距凸透镜即像距v>2f.

故选A.

【分析】凸透镜成像的特点:

当u>2f时,成倒立缩小的实像,f<v<2f;

f<u<2f时,成倒立放大的实像,v>2f.

8.【答案】A

【解析】【解答】解:A、正确,凸透镜、凹透镜都是用玻璃等透明材料制成的;

B、错误,凸透镜对光线起会聚作用,凹透镜对光线起发散作用;

C、错误,两种透镜都有焦点;

D、错误,薄透镜包括凸透镜和凹透镜.

故选A.

【分析】透镜是用玻璃等透明材料制成的光学元件,通常透镜的两个面为球面,当球面的半径远大于透镜的厚度时,称为薄透镜,凸透镜和凹透镜都各有两个焦点,凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜对光线有发散作用.

9.【答案】A

【解析】【解答】解:把蜡烛放在距离凸透镜50cm的某一位置时,在透镜另一侧得到一个清晰的,倒立的、缩小的像,

则u>2f,即50cm>2f,解得f<25cm,则选项BCD都符合,只有A选项是不可能的.

故选A.

【分析】根据凸透镜成像规律中的当u>2f时,光屏上呈现倒立、缩小的实像,解不等式即可得出结论.

10.【答案】B

【解析】【解答】解:当物距小于一倍焦距时,物体在凸透镜成的是正立的放大的虚像,只有选择项B中所示的情况符合这个规律. 故选B.

【分析】利用题目中告诉的物距与焦距的关系:物距小于一倍焦距,结合凸透镜成像的规律,即可确定人观察到得烛焰的像的性质,从而可以确定答案.

11.【答案】D

【解析】【解答】在凸透镜成像时,得到的实像都可以用光屏承接,所以在光屏上得到一个倒立、放大的实像;

即2f>U>f,v>2f;

而透镜到光屏的距离为像距,即v=40cm,

所以,40cm>2f,

解得:20cm>f,只有D选项符合条件.

故选D.

【分析】在凸透镜成像时,得到的实像都可以用光屏承接,而虚像则不可以,所以在光屏上得到一个倒立、放大的实像.而凸透镜成倒立、放大的实像时,此时物距大于一倍焦距小于二倍焦距,像距大于2倍焦距,从而可以计算出该透镜的焦距.

二、填空题

12.【答案】10;左

【解析】【解答】解:如图,平行于主光轴的光线经凸透镜折射后会聚在主光轴上一点,这点是凸透镜的焦点,焦点到光心的距离是凸透镜的焦距,所以焦距是10cm. 如图,蜡烛和凸透镜的距离是u=2f=20cm,像距v=2f=20cm,所以光屏应该在70cm刻度处,所以光屏要向左移动.

故答案为:10;左.

【分析】根据凸透镜的焦点和焦距,判断凸透镜的焦距.

凸透镜成像时,u=v=2f,成倒立、等大的实像.

13.【答案】晶状体;角膜;视网膜

【解析】【解答】解:眼球好像一架照相机,人眼的晶状体和角膜相当于凸透镜,视网膜相当于光屏,外界物体在视网膜上成倒立的实像; 故答案为:晶状体;角膜;视网膜.

【分析】要解答本题需掌握人的眼睛像一架神奇的照相机,晶状体和角膜相当于凸透镜,外界物体在视网膜上成倒立、缩小的实像;

14.【答案】凸;虚

【解析】【解答】透过水瓶可以看到放大了的文字,这是因为装水的水瓶相当于一个凸透镜,文字在凸透镜的一倍焦距以内,成正立、放大的虚像.

故答案为:凸透;虚.

【分析】透过水瓶可以看到放大了的文字,装水的水瓶相当于一个放大镜的作用,实质是文字在凸透镜的一倍焦距以内,成正立、放大的虚像的缘故.

15.【答案】远;乙;丁

【解析】【解答】解:(1)远视眼是晶状体曲度变小,会聚能力减弱,即折光能力减弱,像呈在视网膜的后方,应佩戴会聚透镜,使光线提前会聚.因此图甲能够说明远视眼的成像原理,图丙给出了远视眼的矫正方法.(2)近视眼是晶状体曲度变大,会聚能力增强,即折光能力增强,像呈在视网膜的前方,因此不能看清远处的物体,形成近视.需要佩戴使光线发散的凹透镜进行矫正. 因此图乙能够说明近视眼的成像原理,图丁给出了近视眼的矫正方法.

故答案为:远;乙;丁.

【分析】解答本题需掌握:正常眼,像恰好成在视网膜上,不需矫正;近视眼是晶状体会聚能力增强,像成在视网膜的前方,应佩戴凹透镜矫正;远视眼是晶状体会聚能力减弱,使像成在了视网膜的后面,需要佩戴凸透镜进行矫正.

16.【答案】强;前

【解析】【解答】解:眼睛看近处的物体时,为了使得像成在视网膜上,晶状体应该变厚,即晶状体的焦距变短;所以人眼若长期观察近处物体,会造成晶状体过度弯曲而不能恢复,当晶状体曲度过大时,对光的折射能力增强,所以当他看远处物体时,像会成在视网膜的前方,造成近视眼. 故答案为:强;前.

【分析】人类和某些动物的眼睛很像一架照相机.眼球内的晶状体相当于一个凸透镜,视网膜相当于光屏,正常眼睛成的像在视网膜上,所以视网膜相当于照相机的胶片;当晶状体曲度过大时,对光的折射能力增强,物体成的像在视网膜的前方,形成近视眼.

三、解答题

17.【答案】答:有道理.盛有水的透明塑料瓶相当于一个凸透镜,对光线有会聚作用,在阳光下会将阳光会聚到一点,这一点的温度很高,如果有易燃物在该点上,则容易温度过高被点燃,引起火灾。

【解析】【分析】解决此题要知道中间厚边缘薄的透镜是凸透镜,凸透镜对光线有会聚作用。

四、实验探究题

18.【答案】(1)10

(2)同一高度;小于或等于;左

(3)放大;缩小;大于

【解析】【解答】解:(1)由题意知,最小、最亮的光斑是焦点,所以焦距为10cm;

(2)为使像能成在光屏的中央,将光具座上点燃的蜡烛的火焰、透镜、光屏三者的中心调节在同一高度处;

在光屏上找不到像,可能是因为成虚像或不能成像,则物距可能小于焦距或等于焦距;

要在光屏上成像,应将蜡烛移动到1倍焦距之外,所以应将蜡烛向左移动;

(3)如图所示,把蜡烛移动到B处,物体在36cm处,此时物距为50cm﹣36cm=14cm,处于1倍和2倍焦距之间,成倒立放大的实像;

若在A处,物体在23cm处,物距为50cm﹣23cm=27cm,大于2倍焦距,所以成倒立缩小的实像,此时像距处于1倍和2倍焦距之间,所以光屏与透镜的距离大于10cm.

故答案为:(1)10;(2)同一高度;小于或等于;左;(3)放大;缩小;大于.

【分析】(1)焦距是由焦点到凸透镜的距离;

(2)为使像能成在光屏的中央,应使蜡烛的火焰、透镜、光屏三者的中心大致在同一高度处;

当物距小于焦距时,成正立的虚像,当焦距等于焦距时,不能成像;

当物距大于焦距时,才能成实像;

(3)根据凸透镜成像的特点,物距处于1倍和2倍焦距之间,成倒立放大的实像,像距大于2倍焦距;当物距大于2倍焦距时,成倒立缩小的实像,像距处于1倍和2倍焦距之间;

19.【答案】(1)改变了发光体的高度(未控制发光体的高度)

(2)在第④步中,用刻度尺测出发光体B的高度,没有必要,应去掉,且仍使用发光体A再次进行实验

【解析】【解答】解:(1)由题意探究“凸透镜成实像时,像的高度与凸透镜的焦距有关”可知,应控制物距、物体的高度不变,改变凸透镜的焦距,多次实验后分析像的高度与凸透镜的焦距是否有关,而小华的探究过程中却改变了物体的高度,故不能达到探究目的.(2)根据控制变量法,不需要改变发光物体的高度,具体的改正措施:在第④步中,用刻度尺测出发光体B的高度,没有必要,应去掉,且仍使用发光体A再次进行实验. 故答案为:(1)改变了发光体的高度(未控制发光体的高度);(2)在第④步中,用刻度尺测出发光体B的高度,没有必要,应去掉,且仍使用发光体A再次进行实验.

【分析】(1)根据探究目的“凸透镜成实像时,像的高度与物体的高度是否有关”分析;(2)根据控制变量的思想,改变物体的高度做实验研究.

五、综合题

20.【答案】(1)凹

(2)小于

(3)缩小 ;倒立 ;能

【解析】【解答】解:(1)近视眼的成因是晶状体太厚,折光能力太强,或者眼球在前后方向上太长,因此来自远处点的光会聚在视网膜前,到达视网膜时已经不是一点而是一个模糊的光斑了;近视眼要佩带凹透镜矫正;

(2)因放大镜成像时,须将物体放在焦点之内,即这时放大镜与邮票之间的距离应小于凸透镜的焦距,此时会成正立放大的虚像;

(3)如图,物距大于像距,当u>2f,成倒立、缩小的实像,如果保持凸透镜的位置不变,对调蜡烛和光屏的位置,则蜡烛在凸透镜的一倍焦距和二倍焦距之间,在光屏上能得到倒立、放大的实像.

故答案为:(1)凹;(2)小于;(3)缩小;倒立;能.

【分析】(1)根据近视眼的成因及其矫正方法确定透镜的类型;

(2)用当物体放在凸透镜焦点之内时,会成正立放大的虚像,放大镜正是应用了这一原理.

(3)u>2f,成倒立、缩小的实像,应用于照相机.

2f>u>f,成倒立、放大的实像.

1

一、单选题

1.如图是小明探究“凸透镜成像规律”时观察到的现象,下列哪种光学仪器的成像原理与其相同( )

A. 投影仪 B. 照相机 C. 放大镜 D. 近视眼镜

2.如图是张老师戴上眼镜前和戴上眼镜后观察到远处桌面上试卷字母的情形,由此可以判断出张老师视力存在的问题以及所戴眼镜的镜片类型是( )

A. 远视眼 凸透镜 B. 近视眼 凹透镜

C. 远视眼 凹透镜 D. 近视眼 凸透镜

3.物体放在凸透镜前,在离透镜16cm的光屏上成放大的像,所使用的凸透镜的焦距可能是 ( )

A. 4cm B. 8cm C. 12cm D. 18cm

4.光的世界丰富多彩,光学器件在生活中有广泛的应用.下列说法正确的是 ()

A. 借助放大镜看地图,地图到放大镜的距离应大于一倍焦距

B. 阳光通过凸透镜可以点燃纸屑,这是由于凸透镜对光线有会聚作用

C. 照相时,被照相者应站在距镜头一倍焦距和二倍焦距之间

D. 人在照镜子时,总是靠近去看,因为离镜越近所成的像越大

5.关于天文望远镜的说法错误的是( )

A. 让更多的光射入到物镜中 B. 力求把物镜的口径加大

C. 采用焦距很大的凸透镜作物镜 D. 增大观察的视角

6.小阳同学在做凸透镜成像实验时,观察到在距凸透镜20cm处的光屏上呈现一个放大的像.则此凸透镜的焦距可能为( )

A. 5cm B. 10cm C. 15cm D. 25cm

7.(2017 山西)小明做“探究凸透镜成像的规律”实验时,在光屏上得到烛焰清晰的缩小的像,然后他把燃烧的蜡烛和光屏互换位置,这时光屏上能看到( )

A. 倒立、放大的像 B. 倒立、缩小的像

C. 正立、放大的像 D. 正立、缩小的像

8.下列有关透镜的说法中,正确的是( )

A. 不论是凸透镜还是凹透镜都是用玻璃等透明材料制成的

B. 凸透镜对光线起发散作用,凹透镜对光线起会聚作用

C. 凸透镜有焦点,凹透镜没有焦点

D. 薄透镜就是凹透镜

9.把蜡烛放在距离凸透镜50cm处,在透镜另一侧的光屏上观察到倒立、缩小的清晰像.那么凸透镜的焦距不可能是( )

A. 30cm B. 20cm C. 10cm D. 5cm

10.在探究凸透镜成像规律实验中,当烛焰位于距离凸透镜一倍焦距以内时,人眼观察到烛焰成像的情形是图中的( )

A. B.

C. D.

11.物体放在凸透镜的主光轴上,在距透镜40cm处的光屏上得到一个倒立、放大的像,则该透镜的焦距可能为( )

A. 48cm B. 38cm C. 28cm D. 17cm

二、填空题

12.小明做“探究凸透镜成像规律”实验,让平行光垂直射到透镜时,在光屏上得到一个清晰的点,如图(甲)所示,透镜的焦距为________ cm.将此透镜、蜡烛和光屏放在图(乙)位置时,光屏上的像是模糊的,要使像变得清晰,在保持透镜和蜡烛位置不变条件下,光屏应向________移动.

13.眼球好像一架照相机,________和________的共同的作用相当于一个凸透镜,它把来自物体的光会聚在________上,形成物体的像.

14.如图所示,透过水瓶可以看到放大了的文字.这是因为装水的水瓶相当于 ________透镜,形成了文字正立、放大的 ________像

15.近视镜看不清________处的物体,下列四幅图中能够说明近视眼成像原理的是________图,表示矫正近视眼方法的是________图.

16.人的眼睛像一架神奇的照相机,晶状体相当于凸透镜.对于近视眼患者,晶状体对光的会聚作用变________(选填“强”或“弱”),使远处物体通过晶状体所成的像在视网膜的________方(选填“前”或“后”).

三、解答题

17.山林里刚下过雨,一个被游人遗弃的透明瓶子里灌进了雨水,天晴后,这个瓶子可能引起火灾.你觉得有道理吗?为什么?

四、实验探究题

18.某实验小组用一凸透镜做“探究凸透镜成像规律”实验,进行了以下实验步骤:

(1)将凸透镜正对太阳,在另一侧移动光源,距凸透镜10cm处,光屏接收到一个最小、最亮的光斑,由此可知,该凸透镜的焦距为 ________ cm.

(2)如图所示,将光具座上点燃的蜡烛的火焰、透镜、光屏三者的中心调节在________ ,移动光屏始终找不到像,这是因为透镜与蜡烛的距离________ 10cm所致(选填“大于”、“等于”或“小于”),应将蜡烛向________ (选填“左”或“右”)移动一段距离后,才能在光屏上得到烛焰清晰的像.

(3)把蜡烛移动到B处,移动光屏可得到________ 的像(选填“放大”或“缩小”).再将蜡烛移动到A处,并移动光屏可得到________ 的像(选填“放大”或“缩小”),此时光屏与透镜的距离________ 10cm(选填“大于”或“小于”)

19.实验桌上有高度不同的发光体A和B,焦距分别为5cm、10cm的凸透镜两个,刻度尺、光具座和光屏各一个.小华选用这些器材,证明“凸透镜成实像时,像的高度与凸透镜的焦距有关”.小华的主要实验步骤如下: ①将焦距为5cm的凸透镜固定在光具座中央,将发光体A、光屏分别放在凸透镜两侧.调节发光体A、凸透镜和光屏的高度,使它们的中心在同一水平线上.

②用刻度尺测出发光体A的高度,并记录在表格中.

③将发光体A放在光具座上距凸透镜30cm处,移动光屏,在光屏上得到发光体A清晰的像,用刻度尺测量像的高度,并记录在表格中.

④用刻度尺测出发光体B的高度,并记录在表格中.

⑤将发光体B放在光具座上距凸透镜30cm处,用焦距10cm凸透镜替换焦距5cm的凸透镜,调节发光体B、凸透镜和光屏,使它们的中心在同一高度,移动光屏,在光屏上得到发光体B清晰的像,用刻度尺测量像的高度,并记录在表格中.

根据以上叙述,回答下列问题:

(1)小华的探究过程中存在的问题:________.

(2)请你针对小华探究过程中存在的问题,写出改正措施:________.

五、综合题

20.小明学习了《透镜及其应用》后,了解了透镜的一些知识.请回答以下问题:

(1)近视眼镜的镜片是________ 透镜.

(2)通过凸透镜能看清邮票的细微之处,如图甲所示,此时凸透镜与邮票间的距离________ 凸透镜的焦距(选填“大于”、“等于”或“小于”).

(3)在探究“凸透镜成像规律”的实验中,当蜡烛、凸透镜、光屏的位置如图乙所示时,光屏上有一个烛焰清晰的像,则此像是________ (选填“放大”、“等大”或“缩小”)、________ 选填“正立”或“倒立”)的像.如果保持凸透镜的位置不变,对调蜡烛和光屏的位置,________ (选填“能”或“不能”)在光屏上再次得到一个烛焰清晰的像.

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】C

【解析】【解答】解:A、投影仪所成像是倒立放大的实像,图中所成像为正立放大的虚像,不符合题意;

B、照相机所成像是倒立缩小的实像,图中所成像为正立放大的虚像,不符合题意;

C、放大镜物距在一倍焦距内,所成像是正立放大的虚像,符合题意;

D、近视眼镜是凹透镜,而图中为凸透镜,不符合题意;

故选C.

【分析】凸透镜的成像,观察物距,同时要对投影仪、照相机、放大镜等所成的像有所了解.

2.【答案】B

【解析】【解答】解:近视眼的表现是看不清远处的东西,即是由于晶状体太厚,其折光能力太强,或眼球的前后距离方向太长,使得像成在视网膜的前方造成的,故若想使得像成在视网膜上,即需要让原来的光线发散一些,由于凹透镜对光线有发散的作用,故用凹透镜来矫正近视眼.由此可以判断出张老师视力存在的问题是近视眼,所戴眼镜的镜片类型为凹透镜.

故选B.

【分析】由于晶状体太厚,其折光能力太强,或眼球的前后距离方向太长,使得像成在视网膜的前方,这就是近视眼的成因;而后据凸透镜和凹透镜对光线的作用分析,即可判断用哪种透镜来矫正.

3.【答案】A

【解析】因此时像距大于二倍焦距,可设焦距为f,则16cm>2f,故f<8cm,选项中只有A符合,故选A

思路【分析】当在光屏上得到物体清晰放大的像时,物距介于一倍焦距与二倍焦距之间,而像距大于二倍焦距.

试题【点评】本题主要考查了凸透镜成像规律的应用

4.【答案】B

【解析】【分析】当物体放在焦点之内时,凸透镜成放大正立的虚像,放大镜应用此原理;当物体放在2倍焦距之外时,成倒立缩小的实像,照相机正是应用此原理;平面镜成像的特点是成正立等大的虚像.

【解答】因放大镜在放大物体时,必须将物体放在一倍焦距之内,所以A是错误的;

照相时,被照相者需距镜头2倍焦距之外,所以C是错误的;

因平面镜成像时是成正立等大的虚像,人大小不变,则像大小也不变,所以D是错误的;

因凸透镜对光线有会聚作用,所以阳光通过凸透镜可以点燃纸屑,所以B是正确的.

故选B.

【点评】本题主要考查的是凸透镜成像规律和凸透镜会聚作用的应用.

5.【答案】C

【解析】【解答】解:望远镜是由两组透镜组成,靠近眼镜的叫目镜,靠近被测物体的叫物镜,物镜的作用是物体在焦点附近成实像,天文望远镜的物镜口径做得较大,是为了会聚更多的光线,从而观测到更暗的星;反射式天文望远镜采用凹面镜,能够把来自遥远宇宙空间的微弱星光会聚起来,进行观测;所以C是错误的,采用的是凹面镜作物镜.

故选C.

【分析】(1)望远镜的原理:望远镜包括物镜和目镜,物镜相当于照相机成倒立缩小的实像,目镜相当于放大镜成正立的放大的虚像;

(2)天文望远镜是用来观测太空星体的,星体发出的光到达地球时,已经十分微弱,因此需要用口径较大的物镜来会聚光线.

6.【答案】A

【解析】【解答】解:因为当在距凸透镜20cm处的光屏上呈现一个放大的像.;

所以,v=20cm>2f;则f<10cm,

四个选项中只有A符合题意;

故选A.

【分析】根据凸透镜成像的规律:物距大于一倍焦距小于二倍焦距成倒立、放大的实像.此时像距大于2倍焦距,解不等式即可.

7.【答案】A

【解析】【解答】解:由图可知,当u>2f,f<v<2f,成倒立、缩小的实像;

若将蜡烛和光屏位置互换,则f<u<2f时,成倒立、放大的实像,光屏距凸透镜即像距v>2f.

故选A.

【分析】凸透镜成像的特点:

当u>2f时,成倒立缩小的实像,f<v<2f;

f<u<2f时,成倒立放大的实像,v>2f.

8.【答案】A

【解析】【解答】解:A、正确,凸透镜、凹透镜都是用玻璃等透明材料制成的;

B、错误,凸透镜对光线起会聚作用,凹透镜对光线起发散作用;

C、错误,两种透镜都有焦点;

D、错误,薄透镜包括凸透镜和凹透镜.

故选A.

【分析】透镜是用玻璃等透明材料制成的光学元件,通常透镜的两个面为球面,当球面的半径远大于透镜的厚度时,称为薄透镜,凸透镜和凹透镜都各有两个焦点,凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜对光线有发散作用.

9.【答案】A

【解析】【解答】解:把蜡烛放在距离凸透镜50cm的某一位置时,在透镜另一侧得到一个清晰的,倒立的、缩小的像,

则u>2f,即50cm>2f,解得f<25cm,则选项BCD都符合,只有A选项是不可能的.

故选A.

【分析】根据凸透镜成像规律中的当u>2f时,光屏上呈现倒立、缩小的实像,解不等式即可得出结论.

10.【答案】B

【解析】【解答】解:当物距小于一倍焦距时,物体在凸透镜成的是正立的放大的虚像,只有选择项B中所示的情况符合这个规律. 故选B.

【分析】利用题目中告诉的物距与焦距的关系:物距小于一倍焦距,结合凸透镜成像的规律,即可确定人观察到得烛焰的像的性质,从而可以确定答案.

11.【答案】D

【解析】【解答】在凸透镜成像时,得到的实像都可以用光屏承接,所以在光屏上得到一个倒立、放大的实像;

即2f>U>f,v>2f;

而透镜到光屏的距离为像距,即v=40cm,

所以,40cm>2f,

解得:20cm>f,只有D选项符合条件.

故选D.

【分析】在凸透镜成像时,得到的实像都可以用光屏承接,而虚像则不可以,所以在光屏上得到一个倒立、放大的实像.而凸透镜成倒立、放大的实像时,此时物距大于一倍焦距小于二倍焦距,像距大于2倍焦距,从而可以计算出该透镜的焦距.

二、填空题

12.【答案】10;左

【解析】【解答】解:如图,平行于主光轴的光线经凸透镜折射后会聚在主光轴上一点,这点是凸透镜的焦点,焦点到光心的距离是凸透镜的焦距,所以焦距是10cm. 如图,蜡烛和凸透镜的距离是u=2f=20cm,像距v=2f=20cm,所以光屏应该在70cm刻度处,所以光屏要向左移动.

故答案为:10;左.

【分析】根据凸透镜的焦点和焦距,判断凸透镜的焦距.

凸透镜成像时,u=v=2f,成倒立、等大的实像.

13.【答案】晶状体;角膜;视网膜

【解析】【解答】解:眼球好像一架照相机,人眼的晶状体和角膜相当于凸透镜,视网膜相当于光屏,外界物体在视网膜上成倒立的实像; 故答案为:晶状体;角膜;视网膜.

【分析】要解答本题需掌握人的眼睛像一架神奇的照相机,晶状体和角膜相当于凸透镜,外界物体在视网膜上成倒立、缩小的实像;

14.【答案】凸;虚

【解析】【解答】透过水瓶可以看到放大了的文字,这是因为装水的水瓶相当于一个凸透镜,文字在凸透镜的一倍焦距以内,成正立、放大的虚像.

故答案为:凸透;虚.

【分析】透过水瓶可以看到放大了的文字,装水的水瓶相当于一个放大镜的作用,实质是文字在凸透镜的一倍焦距以内,成正立、放大的虚像的缘故.

15.【答案】远;乙;丁

【解析】【解答】解:(1)远视眼是晶状体曲度变小,会聚能力减弱,即折光能力减弱,像呈在视网膜的后方,应佩戴会聚透镜,使光线提前会聚.因此图甲能够说明远视眼的成像原理,图丙给出了远视眼的矫正方法.(2)近视眼是晶状体曲度变大,会聚能力增强,即折光能力增强,像呈在视网膜的前方,因此不能看清远处的物体,形成近视.需要佩戴使光线发散的凹透镜进行矫正. 因此图乙能够说明近视眼的成像原理,图丁给出了近视眼的矫正方法.

故答案为:远;乙;丁.

【分析】解答本题需掌握:正常眼,像恰好成在视网膜上,不需矫正;近视眼是晶状体会聚能力增强,像成在视网膜的前方,应佩戴凹透镜矫正;远视眼是晶状体会聚能力减弱,使像成在了视网膜的后面,需要佩戴凸透镜进行矫正.

16.【答案】强;前

【解析】【解答】解:眼睛看近处的物体时,为了使得像成在视网膜上,晶状体应该变厚,即晶状体的焦距变短;所以人眼若长期观察近处物体,会造成晶状体过度弯曲而不能恢复,当晶状体曲度过大时,对光的折射能力增强,所以当他看远处物体时,像会成在视网膜的前方,造成近视眼. 故答案为:强;前.

【分析】人类和某些动物的眼睛很像一架照相机.眼球内的晶状体相当于一个凸透镜,视网膜相当于光屏,正常眼睛成的像在视网膜上,所以视网膜相当于照相机的胶片;当晶状体曲度过大时,对光的折射能力增强,物体成的像在视网膜的前方,形成近视眼.

三、解答题

17.【答案】答:有道理.盛有水的透明塑料瓶相当于一个凸透镜,对光线有会聚作用,在阳光下会将阳光会聚到一点,这一点的温度很高,如果有易燃物在该点上,则容易温度过高被点燃,引起火灾。

【解析】【分析】解决此题要知道中间厚边缘薄的透镜是凸透镜,凸透镜对光线有会聚作用。

四、实验探究题

18.【答案】(1)10

(2)同一高度;小于或等于;左

(3)放大;缩小;大于

【解析】【解答】解:(1)由题意知,最小、最亮的光斑是焦点,所以焦距为10cm;

(2)为使像能成在光屏的中央,将光具座上点燃的蜡烛的火焰、透镜、光屏三者的中心调节在同一高度处;

在光屏上找不到像,可能是因为成虚像或不能成像,则物距可能小于焦距或等于焦距;

要在光屏上成像,应将蜡烛移动到1倍焦距之外,所以应将蜡烛向左移动;

(3)如图所示,把蜡烛移动到B处,物体在36cm处,此时物距为50cm﹣36cm=14cm,处于1倍和2倍焦距之间,成倒立放大的实像;

若在A处,物体在23cm处,物距为50cm﹣23cm=27cm,大于2倍焦距,所以成倒立缩小的实像,此时像距处于1倍和2倍焦距之间,所以光屏与透镜的距离大于10cm.

故答案为:(1)10;(2)同一高度;小于或等于;左;(3)放大;缩小;大于.

【分析】(1)焦距是由焦点到凸透镜的距离;

(2)为使像能成在光屏的中央,应使蜡烛的火焰、透镜、光屏三者的中心大致在同一高度处;

当物距小于焦距时,成正立的虚像,当焦距等于焦距时,不能成像;

当物距大于焦距时,才能成实像;

(3)根据凸透镜成像的特点,物距处于1倍和2倍焦距之间,成倒立放大的实像,像距大于2倍焦距;当物距大于2倍焦距时,成倒立缩小的实像,像距处于1倍和2倍焦距之间;

19.【答案】(1)改变了发光体的高度(未控制发光体的高度)

(2)在第④步中,用刻度尺测出发光体B的高度,没有必要,应去掉,且仍使用发光体A再次进行实验

【解析】【解答】解:(1)由题意探究“凸透镜成实像时,像的高度与凸透镜的焦距有关”可知,应控制物距、物体的高度不变,改变凸透镜的焦距,多次实验后分析像的高度与凸透镜的焦距是否有关,而小华的探究过程中却改变了物体的高度,故不能达到探究目的.(2)根据控制变量法,不需要改变发光物体的高度,具体的改正措施:在第④步中,用刻度尺测出发光体B的高度,没有必要,应去掉,且仍使用发光体A再次进行实验. 故答案为:(1)改变了发光体的高度(未控制发光体的高度);(2)在第④步中,用刻度尺测出发光体B的高度,没有必要,应去掉,且仍使用发光体A再次进行实验.

【分析】(1)根据探究目的“凸透镜成实像时,像的高度与物体的高度是否有关”分析;(2)根据控制变量的思想,改变物体的高度做实验研究.

五、综合题

20.【答案】(1)凹

(2)小于

(3)缩小 ;倒立 ;能

【解析】【解答】解:(1)近视眼的成因是晶状体太厚,折光能力太强,或者眼球在前后方向上太长,因此来自远处点的光会聚在视网膜前,到达视网膜时已经不是一点而是一个模糊的光斑了;近视眼要佩带凹透镜矫正;

(2)因放大镜成像时,须将物体放在焦点之内,即这时放大镜与邮票之间的距离应小于凸透镜的焦距,此时会成正立放大的虚像;

(3)如图,物距大于像距,当u>2f,成倒立、缩小的实像,如果保持凸透镜的位置不变,对调蜡烛和光屏的位置,则蜡烛在凸透镜的一倍焦距和二倍焦距之间,在光屏上能得到倒立、放大的实像.

故答案为:(1)凹;(2)小于;(3)缩小;倒立;能.

【分析】(1)根据近视眼的成因及其矫正方法确定透镜的类型;

(2)用当物体放在凸透镜焦点之内时,会成正立放大的虚像,放大镜正是应用了这一原理.

(3)u>2f,成倒立、缩小的实像,应用于照相机.

2f>u>f,成倒立、放大的实像.

1

同课章节目录

- 走进物理

- 第一节 有趣有用的物理

- 第二节 走进实验室

- 第三节 像科学家一样探究

- 第一章 机械运动

- 第一节 运动和静止

- 第二节 运动的快慢

- 第三节 测平均速度

- 第二章 声现象

- 第一节 声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 声的利用

- 第四节 噪声的危害和控制

- 第三章 光现象

- 第一节 光的传播

- 第二节 光的反射

- 第三节 平面镜成像

- 第四节 光的折射

- 第五节 光的色散

- 第六节 看不见的光

- 第四章 透镜及其应用

- 第一节 透 镜

- 第二节 凸透镜成像的规律

- 第三节 生活中的透镜

- 第四节 眼睛和眼镜

- 第五章 质量和密度

- 第一节 质量及其测量

- 第二节 密 度

- 第三节 测量物质的密度

- 第四节 密度与社会生活