14.1 故都的秋 课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 14.1 故都的秋 课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-30 12:03:29 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

故都的秋

-郁达夫

【名句参考】

秋风萧瑟,洪波涌起。

碧云天,寒叶地,秋色连波,波上寒烟翠。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

看万山红遍,层林尽染,漫江碧透,白舸争流,鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

*

故都的秋=北平的秋?

落日故园情

故国不堪回首月明中

故垒萧萧芦荻秋

“故都”二字表明描写的地点,作者用“故都”而不用北平或北京,更带有一种文化底蕴和历史沧桑感,其中也饱含了深切的思念、眷恋之情。“秋”字确定了描写的内容,与“故都”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。

解题:

郁达夫(1896—1945),原名郁文,浙江省富阳人,出生于知识分子家庭,从小熟读唐宋诗词和小说杂剧。现代著名小说家、散文家。

1913年9月随长兄郁华赴日留学。期间,曾广泛涉猎外国文学,深受近代欧洲、日本各种社会思潮和文艺作品的熏陶。十年的异国生活,使他饱受屈辱和歧视,激发了爱国热忱。1921年郁达夫与郭沫若、成仿吾等人组织了创造社。同年7月第一部小说集《沉沦》问世,产生很大影响。1923年发表《春风沉醉的晚上》。23年至26年先后在北大、武昌师大、广东大学任教。1930年参与成立“中国左翼作家联盟”,1932年12月发表《迟桂花》,1933年移居杭州后写了不少山水游记和诗词,1935年发表《出奔》,抗战爆发后,积极投入抗日救亡运动,后流亡南洋,坚持抗战。1945年9月17日被日本宪兵秘密杀害。

作者简介:

*

郁达夫是一位具有多方面才能的作家。他在小说、散文、诗词、文论等诸多领域都具有深湛的功力和卓越的成就,而且形成了自然畅达而热情坦荡的风格。郁达夫的散文,带有比小说更直接、更鲜明的自叙传的性质,发出的是带有强烈个性的自己的声音,篇篇洋溢着回肠荡气的诗的调子,充满了内热

的、浓郁的、清新的情韵,热情坦

白、毫不遮掩地表现了一个富有才

情的知识分子在动乱社会里的苦闷

心境,展现出一幅幅感伤、忧郁而

秀丽隽永的情景交融的画面。有时

流露出颓废的色彩。

作者简介:

1933年到1937年,日本帝国主义侵占东北,虎视中原,国民党政府对外投降,对内镇压,由于白色恐怖的威胁,郁达夫离开上海,避居杭州,过着游山玩水的隐逸生活,这期间,作者写了大量的寄情山水、排遣郁闷的散文。郁达夫提倡“静”的文学,写的多是“静止水似的遁世文学”。1934年7月,他从杭州经青岛去北平再次饱尝了故都的秋“味”,并写下了优美的散文──《故都的秋》。作者在对北平秋的“色”“味”“意境”和“姿态”的描绘中,寄寓了眷恋故都自然风物的情愫和对美的执著追求,流露出一种沉静、寡淡的心境。

写作背景:

思考题:

1到2段用对比手法写了北国、南国之秋怎样的感受?这样写的好处是什么?

①北国之秋感受:“清”、“静”、“悲凉”

向往:“想饱尝一尝”

②南国之秋感受:“慢”、“润”、“淡”

向往:“看不饱”、“尝不透”、“赏玩不到十足”

秋景图

秋

院

清

晨

槐

树

落

蕊

秋

蝉

啼

唱

闲

话

秋

雨

秋

果

奇

景

赏秋景、品秋味:

1.结合你的想象,用4个字给每个画面命名。

2.思考:作者选取了哪些景物来表现故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点。

3.归纳作者在其中蕴含的思想感情。

秋晨院落

*

秋槐落蕊

*

秋蝉残鸣

*

*

秋雨话凉

佳日秋果

*

作者选取了哪些景物来表现故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点?

解读秋景:

牵牛花

槐 蕊

秋 蝉

秋 雨

秋 枣

牵牛花

*

槐蕊

秋蝉

*

秋雨

秋枣

一.秋晨院落

故都秋的总特色:清、静、悲凉

“早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一座,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭花似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。”

提问:这一段文字写了哪些视觉上的景物?

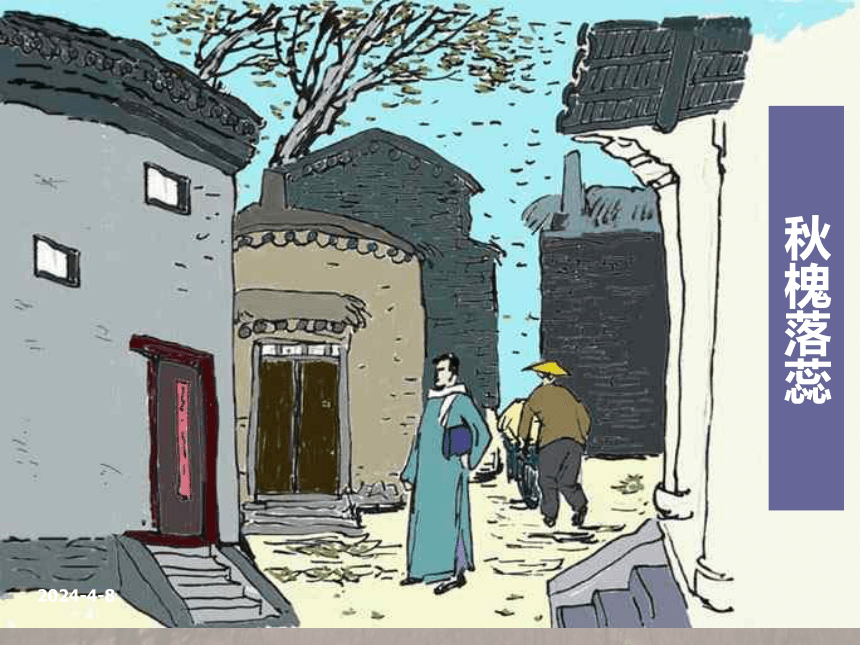

欣赏第二幅画面

“北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感觉出一点点极微细极柔软的触觉。”扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞。

描写景物:

人的感受:

槐树、落蕊

扫帚的丝纹

极微细极柔软清闲、落寞

视觉触觉

二.秋槐落蕊

槐树落蕊

“微细”

“柔软”

“细腻”

“清闲”

“落寞”

静

清

悲凉

秋蝉的残声

以声音衬托出北国之秋的静、悲凉

“秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱……这秋蝉的嘶叫,在北平可和蟋蟀耗子一样……

衰弱、啼唱、嘶叫

1、这三幅图中描写了那些景物?

蝉声、秋雨、都市闲人、果树(枣树)

寒蝉凄切;

西陆蝉声唱,南冠客思侵

三.最后三幅图

那灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索落的下起雨来。一层雨过,云渐渐地卷向了西去,天又晴了,太阳又露出脸来了。

2.第7段中写到北方的秋雨有什么样的特点?作者是借助什么来描述秋雨的这一特殊之处的?

3、作者为什么要写都市闲人?

着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底去一立,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着的说:

4.第11段秋果的描写是否多余 作者通过秋果来描写北国之秋的什么特点?

在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄颜色的时候,......”

“淡绿微黄”,视觉上给人一种清、静之感。

作者笔下的“故都的秋” ,在小院中每座低矮的破屋内外;在秋槐的每一朵落蕊里;在秋蝉的每一声残鸣中;在秋雨的每一个雨点中;在秋枣的每一丝微黄里;也在那故都闲人充满了京腔的互答声中。

作者如此淋漓尽致地绘秋景、谱秋声、摄秋实,真实地表达了他对故都的热爱之情。

郁达夫笔下,“故都的秋”在哪里?

*

芦花

柳影

夜月

碧天

牵牛花的蓝朵

枣子

槐树的落蕊

青布衣

秋色

冷色调

清

白色

暗绿

暗灰

青绿

淡蓝

白里透黄

淡绿微黄

青蓝

破屋

暗灰

虫唱

钟声

扫帚声

蝉声

雨声

人声

风声

秋声

反衬无声

静

秋味

冷清

寂静

悲凉

景

情

以景显情

以情驭景

作者用一支生花妙笔,把浓浓的秋味展现得淋漓尽致,但作者觉得这样仍然意犹未尽。因此在第13段,再次提到了北国的秋和南国的秋,与前文呼应,并运用形象的比喻,以排比的句式进行鲜明的对比来体现两者的不同。

南国的秋

北国的秋

本体

喻

体

黄酒

白干

甘甜可口

回味不永

稀饭

馍馍

食之有味

不浓易饿

鲈鱼

大蟹

黄犬

骆驼

玲珑如意

逗玩邀宠

味美细腻

剔刺而食

清香后劲足如秋之内蕴

有味耐饥

如秋之隽永

可大快朵颐

得秋之爽气

跋涉千万里

有秋之阔远

*

故都的秋是一首诗,深沉而含蓄

故都的秋是一幅画,美丽而落寞

故都的秋是一支歌,忧伤而苍凉

故都的秋是一杯茶,苦涩而清醇

感情基调:悲凉的颂歌

故都的秋

-郁达夫

【名句参考】

秋风萧瑟,洪波涌起。

碧云天,寒叶地,秋色连波,波上寒烟翠。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

看万山红遍,层林尽染,漫江碧透,白舸争流,鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

*

故都的秋=北平的秋?

落日故园情

故国不堪回首月明中

故垒萧萧芦荻秋

“故都”二字表明描写的地点,作者用“故都”而不用北平或北京,更带有一种文化底蕴和历史沧桑感,其中也饱含了深切的思念、眷恋之情。“秋”字确定了描写的内容,与“故都”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。

解题:

郁达夫(1896—1945),原名郁文,浙江省富阳人,出生于知识分子家庭,从小熟读唐宋诗词和小说杂剧。现代著名小说家、散文家。

1913年9月随长兄郁华赴日留学。期间,曾广泛涉猎外国文学,深受近代欧洲、日本各种社会思潮和文艺作品的熏陶。十年的异国生活,使他饱受屈辱和歧视,激发了爱国热忱。1921年郁达夫与郭沫若、成仿吾等人组织了创造社。同年7月第一部小说集《沉沦》问世,产生很大影响。1923年发表《春风沉醉的晚上》。23年至26年先后在北大、武昌师大、广东大学任教。1930年参与成立“中国左翼作家联盟”,1932年12月发表《迟桂花》,1933年移居杭州后写了不少山水游记和诗词,1935年发表《出奔》,抗战爆发后,积极投入抗日救亡运动,后流亡南洋,坚持抗战。1945年9月17日被日本宪兵秘密杀害。

作者简介:

*

郁达夫是一位具有多方面才能的作家。他在小说、散文、诗词、文论等诸多领域都具有深湛的功力和卓越的成就,而且形成了自然畅达而热情坦荡的风格。郁达夫的散文,带有比小说更直接、更鲜明的自叙传的性质,发出的是带有强烈个性的自己的声音,篇篇洋溢着回肠荡气的诗的调子,充满了内热

的、浓郁的、清新的情韵,热情坦

白、毫不遮掩地表现了一个富有才

情的知识分子在动乱社会里的苦闷

心境,展现出一幅幅感伤、忧郁而

秀丽隽永的情景交融的画面。有时

流露出颓废的色彩。

作者简介:

1933年到1937年,日本帝国主义侵占东北,虎视中原,国民党政府对外投降,对内镇压,由于白色恐怖的威胁,郁达夫离开上海,避居杭州,过着游山玩水的隐逸生活,这期间,作者写了大量的寄情山水、排遣郁闷的散文。郁达夫提倡“静”的文学,写的多是“静止水似的遁世文学”。1934年7月,他从杭州经青岛去北平再次饱尝了故都的秋“味”,并写下了优美的散文──《故都的秋》。作者在对北平秋的“色”“味”“意境”和“姿态”的描绘中,寄寓了眷恋故都自然风物的情愫和对美的执著追求,流露出一种沉静、寡淡的心境。

写作背景:

思考题:

1到2段用对比手法写了北国、南国之秋怎样的感受?这样写的好处是什么?

①北国之秋感受:“清”、“静”、“悲凉”

向往:“想饱尝一尝”

②南国之秋感受:“慢”、“润”、“淡”

向往:“看不饱”、“尝不透”、“赏玩不到十足”

秋景图

秋

院

清

晨

槐

树

落

蕊

秋

蝉

啼

唱

闲

话

秋

雨

秋

果

奇

景

赏秋景、品秋味:

1.结合你的想象,用4个字给每个画面命名。

2.思考:作者选取了哪些景物来表现故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点。

3.归纳作者在其中蕴含的思想感情。

秋晨院落

*

秋槐落蕊

*

秋蝉残鸣

*

*

秋雨话凉

佳日秋果

*

作者选取了哪些景物来表现故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点?

解读秋景:

牵牛花

槐 蕊

秋 蝉

秋 雨

秋 枣

牵牛花

*

槐蕊

秋蝉

*

秋雨

秋枣

一.秋晨院落

故都秋的总特色:清、静、悲凉

“早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一座,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭花似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。”

提问:这一段文字写了哪些视觉上的景物?

欣赏第二幅画面

“北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感觉出一点点极微细极柔软的触觉。”扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞。

描写景物:

人的感受:

槐树、落蕊

扫帚的丝纹

极微细极柔软清闲、落寞

视觉触觉

二.秋槐落蕊

槐树落蕊

“微细”

“柔软”

“细腻”

“清闲”

“落寞”

静

清

悲凉

秋蝉的残声

以声音衬托出北国之秋的静、悲凉

“秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱……这秋蝉的嘶叫,在北平可和蟋蟀耗子一样……

衰弱、啼唱、嘶叫

1、这三幅图中描写了那些景物?

蝉声、秋雨、都市闲人、果树(枣树)

寒蝉凄切;

西陆蝉声唱,南冠客思侵

三.最后三幅图

那灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索落的下起雨来。一层雨过,云渐渐地卷向了西去,天又晴了,太阳又露出脸来了。

2.第7段中写到北方的秋雨有什么样的特点?作者是借助什么来描述秋雨的这一特殊之处的?

3、作者为什么要写都市闲人?

着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底去一立,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着的说:

4.第11段秋果的描写是否多余 作者通过秋果来描写北国之秋的什么特点?

在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄颜色的时候,......”

“淡绿微黄”,视觉上给人一种清、静之感。

作者笔下的“故都的秋” ,在小院中每座低矮的破屋内外;在秋槐的每一朵落蕊里;在秋蝉的每一声残鸣中;在秋雨的每一个雨点中;在秋枣的每一丝微黄里;也在那故都闲人充满了京腔的互答声中。

作者如此淋漓尽致地绘秋景、谱秋声、摄秋实,真实地表达了他对故都的热爱之情。

郁达夫笔下,“故都的秋”在哪里?

*

芦花

柳影

夜月

碧天

牵牛花的蓝朵

枣子

槐树的落蕊

青布衣

秋色

冷色调

清

白色

暗绿

暗灰

青绿

淡蓝

白里透黄

淡绿微黄

青蓝

破屋

暗灰

虫唱

钟声

扫帚声

蝉声

雨声

人声

风声

秋声

反衬无声

静

秋味

冷清

寂静

悲凉

景

情

以景显情

以情驭景

作者用一支生花妙笔,把浓浓的秋味展现得淋漓尽致,但作者觉得这样仍然意犹未尽。因此在第13段,再次提到了北国的秋和南国的秋,与前文呼应,并运用形象的比喻,以排比的句式进行鲜明的对比来体现两者的不同。

南国的秋

北国的秋

本体

喻

体

黄酒

白干

甘甜可口

回味不永

稀饭

馍馍

食之有味

不浓易饿

鲈鱼

大蟹

黄犬

骆驼

玲珑如意

逗玩邀宠

味美细腻

剔刺而食

清香后劲足如秋之内蕴

有味耐饥

如秋之隽永

可大快朵颐

得秋之爽气

跋涉千万里

有秋之阔远

*

故都的秋是一首诗,深沉而含蓄

故都的秋是一幅画,美丽而落寞

故都的秋是一支歌,忧伤而苍凉

故都的秋是一杯茶,苦涩而清醇

感情基调:悲凉的颂歌

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读