14.1 荷塘月色 课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 14.1 荷塘月色 课件(共35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-30 12:05:39 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

预习检查

乘凉

蓊蓊郁郁

独处

袅娜

霎时

脉脉

梵婀玲

媛女

裳

敛裾

chéng

w ng

ch

ni o nuó

Shà

mò

fàn ē

yuàn

cháng

jū

弥望

踱步

煤屑

羞涩

倩影

酣眠

纤腰

mí

duó

xiè

sè

qiàn

hān

xiān

文/朱自清

荷塘月色

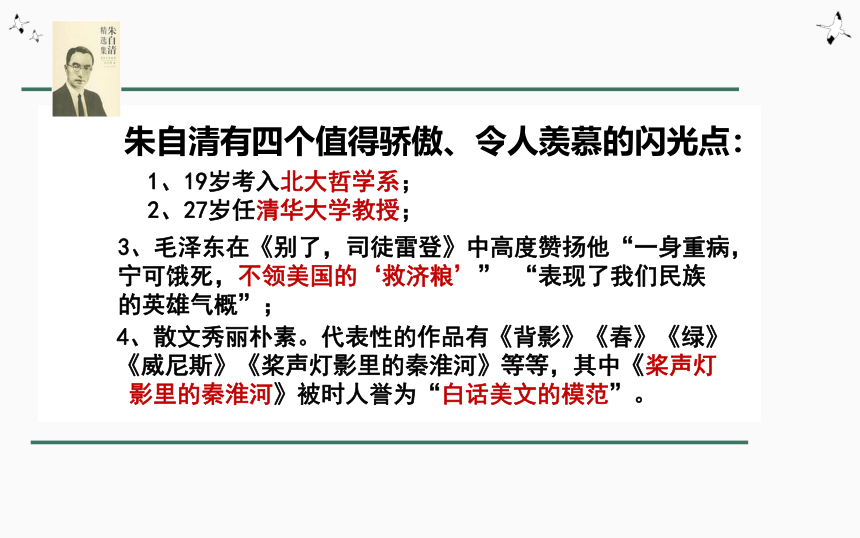

朱自清有四个值得骄傲、令人羡慕的闪光点:

1、19岁考入北大哲学系;

2、27岁任清华大学教授;

3、毛泽东在《别了,司徒雷登》中高度赞扬他“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’” “表现了我们民族

的英雄气概”;

4、散文秀丽朴素。代表性的作品有《背影》《春》《绿》 《威尼斯》《桨声灯影里的秦淮河》等等,其中《桨声灯

影里的秦淮河》被时人誉为“白话美文的模范”。

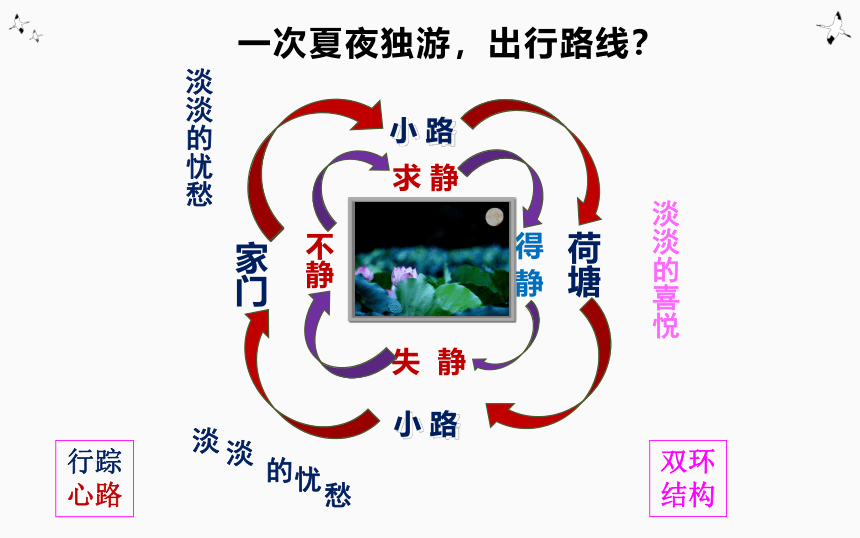

一次夏夜独游,出行路线?

不静

得 静

淡

的

忧

求 静

失 静

愁

淡淡的忧愁

小 路

淡

行踪

心路

双环

结构

淡淡的喜悦

家门

小 路

荷塘

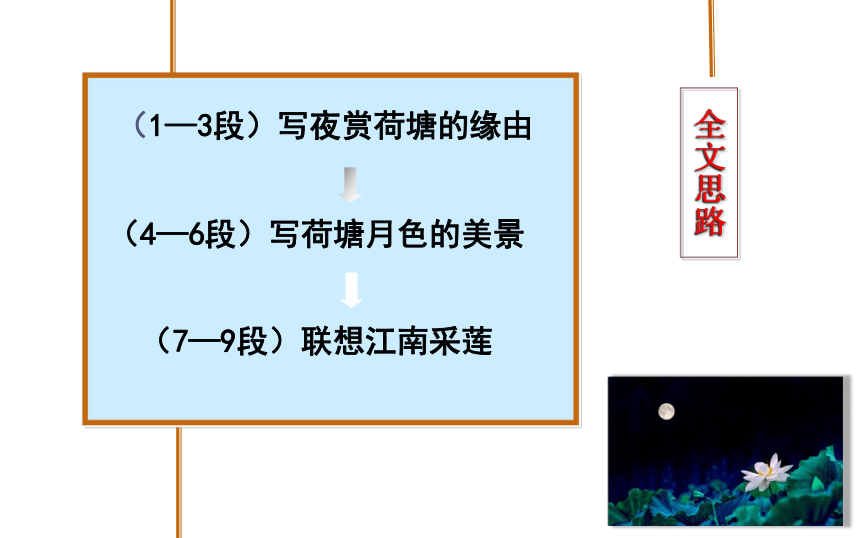

(1—3段)写夜赏荷塘的缘由

(4—6段)写荷塘月色的美景

(7—9段)联想江南采莲

全文思路

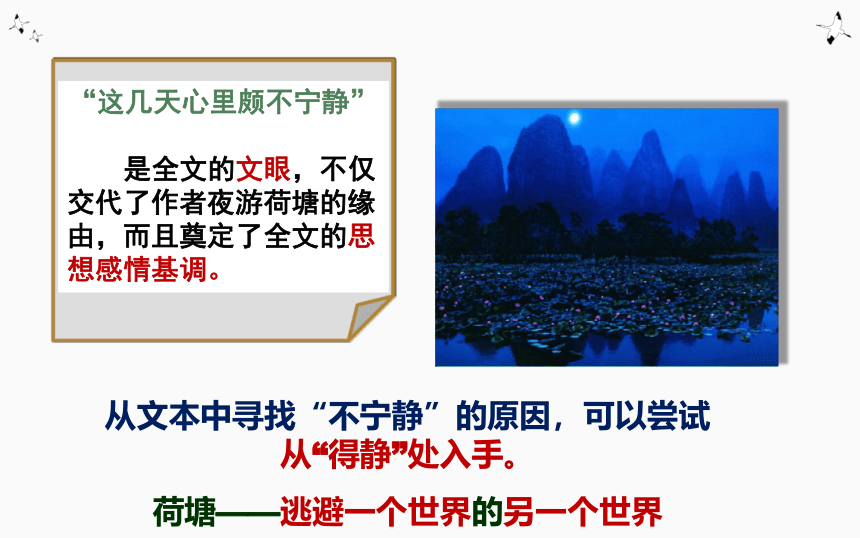

“这几天心里颇不宁静”

是全文的文眼,不仅交代了作者夜游荷塘的缘由,而且奠定了全文的思想感情基调。

从文本中寻找“不宁静”的原因,可以尝试从“得静”处入手。

荷塘——逃避一个世界的另一个世界

文/朱自清

荷塘月色

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,象亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的 那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。

第四段 月下荷塘

月下的荷塘

田田 亭亭

(比喻)

零星点缀(拟人、比喻)

缕缕

(通感)

颤动(快)(比喻、拟人)

脉脉

(拟人)

静(远)

动(近)

意境:淡雅静美

( )

( )

( )

( )

( )

荷叶

荷花

荷香

荷波

流水

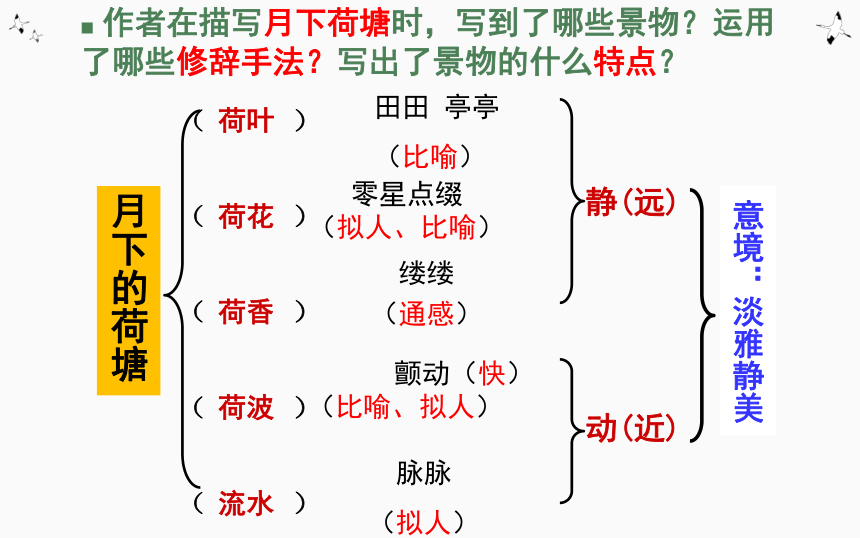

■ 作者在描写月下荷塘时,写到了哪些景物?运用了哪些修辞手法?写出了景物的什么特点?

▲现在我们去掉文中的某些句子和词语,看看表达效果又有什么不同呢?

荷塘上面,满是叶子。叶子出水很高,中间零星地点缀着些白花,有开着的,有打着朵儿的。微风过处,送来清香。这时候叶子和花也有一丝的颤动,霎时传过荷塘的那边去了。叶子底下是流水,遮住了,不能见一些颜色。

叠词:音韵美

节奏鲜明 更传神地表现事物的情态

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像

笼着轻纱的梦。虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般;弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

第五段 塘上月色

荷塘上的月色

( )

( )

月光

月影

如流水 静静地泻薄薄的青雾浮起

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦

灌木的黑影 杨柳的倩影画在荷叶上

光和影的和谐像名曲

虽是满月,却有一层淡淡的云

实

虚

实

虚

意境:朦胧飘渺

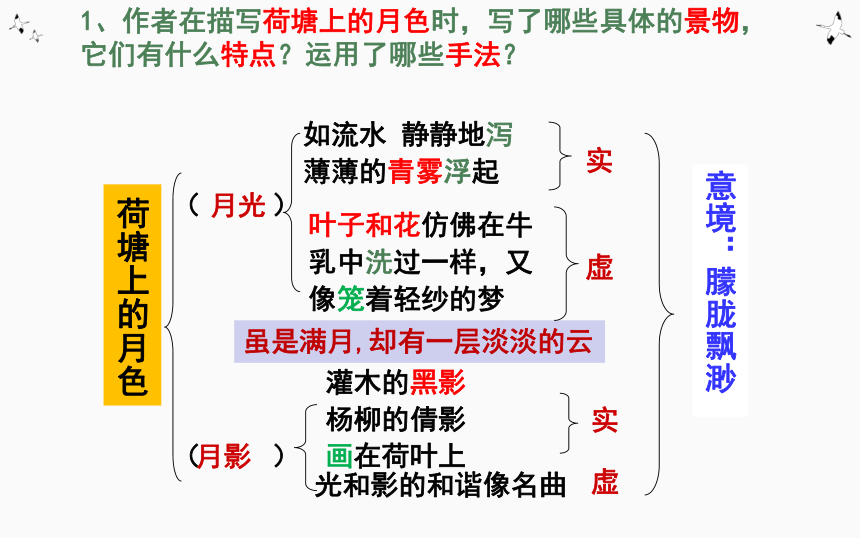

1、作者在描写荷塘上的月色时,写了哪些具体的景物,它们有什么特点?运用了哪些手法?

2、划出本段中你喜欢的句子或特别精炼的字词,请作赏析,并思考总结语言的特点。

“月光如流水一般,静静地泻(照)在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮(升)起在荷塘里。”

“泻”写出了月辉照耀一泻无余之景,顿时化静态为动态,写出了月光的流动感。

(“照”字直白,是如实地写,不是描绘,淡而无味。另方面与“如流水一般”不相配,失去和谐感。)

“浮”写出了雾的轻飘状态,突出了恬静朦胧,一个水气迷蒙、月色轻笼的境界呼之欲出。

(而“升”给人腾空而上的感觉,不能妥帖地道出雾的轻柔。)

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像

笼着轻纱的梦。虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般;弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

第五段 塘上月色

酣眠:满月朗照

小睡:月被淡淡的云笼罩不能朗照

【比喻,中庸之美】

荷叶上的“光影”若明若暗,并不均匀的和谐,与“梵婀玲上奏着的名曲”的抑扬顿挫的和谐是相通的。

【通感】

荷塘的四面,远远近近,高高低低都是树,而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住;只在小路一旁,漏着几段空隙,像是特为 月光留下的。树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山,只有些大意罢了。树缝里也漏着一两点路灯光,没精打采的,是渴睡人的眼。这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹是它们的,我什么也没有。

【意境:寂寞、冷清、朦胧】

意(情)+境(景)=意境(美)

第六段 荷塘四周

荷塘的四面

远远近近 高高低低 阴阴的 乍看像烟雾般

寂寞、冷清、朦胧

杨柳

树梢

远山

树缝

灯光

树上

蝉声

水里

蛙声

由远及近、由静及动

《西洲曲》

《采莲赋》

南朝

《采莲赋》译文

漂亮的少年,美貌的少女,心心相印采莲去。首船头来回转,交杯频递笑把爱情传。桨板轻摇水草紧绊,船头微动浮萍才分开。姑娘身材多窈窕,白绸衫儿束细腰。情意绵绵难分割,恋恋不舍把头回。春末夏初好季节啊,叶儿嫩花儿开。撩水逗乐笑微微,怕水珠溅身弄湿衣。忽然又觉船儿斜,急忙收起绫罗裙。

反衬:“以乐景写哀情”

包括荷塘、蝉声、蛙声,“采莲盛事”

探究阅读,倾听不同的声音:课本P121.1

关于情感主题:

钱理群《关于朱自清的“不平静”》

孙绍振《超出平常的自己和伦理的自由》

关于写作技巧与效果;

吴周文《谈<荷塘月色>》

余光中《谈朱自清的散文》

探究阅读,倾听不同的声音:课本P121.1

“(他的散文)贮满着那一种诗意,文学研究会的散文作家中,除冰心女士外,文字之美,要算他了。”并且赞赏他的散文如“江南风景似的秀丽”。

——— 郁达夫

“鸿”飞何处?

一个爱国的民主主义者,朱自清

既不满压抑的黑暗现实,又无法“超然物外” ;

既神往个人的自由世界,又为此“自谴不安”。

其内心极为苦闷彷徨,就构成了朱自清“不平静”。

——钱理群《关于朱自清的“不平静” 》

欲兼济天下,心有余而力不足;

欲独善其身,身犹安而心不宁。

背景资料

本文写于1927年7月,作者在清华大学教书,文中描写的荷塘就在清华园。这一年,蒋介石叛变革命,发动了“四·一二”反革命政变,同年7月15日,汪精卫在武汉举行“分共”会议,进行“七 一五”反革命大屠杀。中国处于一片黑暗之中。了解这时期作者的思想,看看他的自我表白:

“这几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里……心里是一团乱麻,也可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”

(《一封信》1927年9月17日)

下一页

“在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的时候,衰颓与骚动使得大家惶惶然……只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避的一法……在这三条路里,我将选择哪一条呢?……我既不能参加革命或反革命,总得找一个依据,才可以姑作安心地过日子。我是想找一件事,钻了进去,消磨这一生。我终于在国学里找着了一个题目。”

(《哪里走》1923年2月)

荷塘——逃避一个世界的另一个世界

功夫在诗外:

假如你羁旅他乡,假如你遭遇误解,失意彷徨……总之,心情“不宁静”,请你“醉眼看花”,将这段心情付诸一段风景。

要求:

1、不使得用表露该心情的词语,做到“音在弦外,情在景中”。

2、景物描写手法灵活多样。

咏荷诗

江 洪

泽陂有微草,能花复能实。

碧叶喜翻风,红英宜照日。

移居玉池上,托根庶非失。

如何霜露交,应与飞蓬匹。

越 女 唐

王昌龄

越女作桂舟,还将桂为楫。

湖上水渺漫,清江不可涉。

摘取芙蓉花,莫摘芙蓉叶。

将归问夫婿,颜色何如妾。

古风 (其二十六)

唐 李 白

碧荷生幽泉,朝日艳且鲜。

秋花冒绿水,密叶罗青烟。

秀色粉绝世,馨香谁为传?

坐看飞霜满,凋此红芳年。

结根未得所,愿托华池边。

江南曲

乐府

江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西。 鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。

拓展延伸

下一页

晚出净慈寺送林子方

杨万里

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

小池

杨万里

泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

青阳渡

晋· 乐府

青荷盖绿水,芙蓉披红鲜。

下有并根藕,上有并头莲。

拓展延伸

下一页

思考:

这里写江南采莲旧俗有何作用?

作者触景生情,由眼前景物联想到古代诗词中对采莲的描绘,从而引起对江南美好生活的怀念,表现了对故乡的惦念、对光明美好生活的憧憬、向往

以下为参考资料

主旨探讨

关于本文的主旨有如下几种说法,你赞成哪一种?

不满现实向往光明 李国平

苦闷彷徨与寂寞 吴周文

内心矛盾与冲突 钱理群

彷徨苦闷却无不满 程翔

有浓浓的哀愁 姚效先

不消沉,无哀愁 吴海发

主旨探讨

◆ 不满现实向往光明

这篇散文以“我”夜游荷塘的行踪为线索,从“带上门出去”写起,到“推门进去”收尾。在夜游荷塘的过程中,作者时而缓步前行,时而停立凝想,一路上把荷塘周围环境、荷塘、荷叶和荷花、月光以及远远近近的树木、山色,陆续呈现在读者面前,读者仿佛跟着他一路去观赏、领略“这无边的荷香月色”。

这篇散文委婉细腻地描写了荷塘月色的恬静朦胧,抒发了作者不满黑暗现实,向往自由光明的感情,同时也流露出一个正直的知识分子在那个时代里彷徨苦闷的心情。

——李国平《 <荷塘月色>讲解》

主旨探讨

◆ 苦闷彷徨与寂寞

朱自清在这篇散文中,一方面表现诗人在形势剧变与政治重压下的苦闷、彷徨和寂寞的情绪,另一个主要的方面,又抒写诗人对黑暗现实的不满和不肯与之妥协的态度,以及对于未来美好前景的幻想与追求。因此月下“荷塘”,映照着诗人心灵种种复杂情感的光影,使我们依稀看到诗人在痛苦中无力挣扎、在幻灭中茫然追求的形象。

——吴周文 《谈<荷>》

主旨探讨

◆ 彷徨苦闷却无不满

《荷塘月色》的主题是:表现了二十年代末,小资产阶级知识分子的朱自清面对人生的十字路口而产生的彷徨、苦闷的思想感情。

他对当时的社会缺乏深刻的认识,想去认识却不能认清形成的矛盾。二三十年代的知识分子都曾在漫漫的长夜中摸索过,探求过,苦闷过,即使鲁迅这样伟大的作家也一度彷徨而不知路在何方。因此,朱自清先生的苦闷是有代表性的,我们不能因为他对国民党抱有幻想而责备他,也不能因他没有参加无产阶级队伍而认为他缺乏勇气,那就不是历史唯物主义了。当然,我们也没有必要硬说朱自清对蒋介石不满才写《荷塘月色》的,有人说本文表现了作者向往光明,追求进步,则更是牵强附会了。

——程翔《<荷>主题探》

下一页

主旨探讨

◆ 有浓浓的哀愁

我们只要想一想文章的第一段,“这几天心里颇不宁静……”便会自然而然地体会出作者有许多无法排遣的烦闷,他在那夜深人静的时候,离开自己的妻儿,来到这“日日走过的”,在“没有月光的晚上”,显得“阴森森的,有些怕人”的荷塘,完全不是有闲阶级的寻欢作乐,也完全不是骚人墨客的吟风弄月,这里面没有“幻想超脱现实”者的雅兴,也没有一般学者、教授“难得偷来片刻逍遥”的闲情。

我们应该努力去体会作者郁结的烦闷和满怀愁绪无处诉说的苦衷,把偶然写到的闲情看作是苦情的反衬,才符合文章的实际,才能真正领会作者的写作意图。

——姚效先 《<荷>有浓浓的哀愁》

下一页

◆ 不消沉,无哀愁

这里流露了爱国知识分子热爱祖国山河的热烈情怀,……这种感情流露在“独裁代替民主”的逆转时代,更使人觉得诗人对未来充满希望,并不消沉,并无什么“哀愁”。同时,也流露了诗人洁身自好、不愿同流合污的高洁品性。

如果说诗人心中真有维系着时代命运的“哀愁”,哪会有心去欣赏多情、缠绵的采莲歌呢?哪会去“惦着江南”的采莲歌呢?哪会引起广及大江南北的美好想象呢?

《荷塘月色》的灵魂,不是诗人的“淡淡的喜悦当中夹杂着淡淡的哀愁”,而是诗人的热爱祖国山水的爱国情思和诗人洁身自好、不愿同流合污的高洁品性。

——吴海发《〈荷〉中有哀愁吗》

幼年受士大夫家庭的传统教育,1916年考入北京大学哲学系。1920年毕业后在江、浙的中学任教,极受欢迎。1925年任清华大学中文系教授。1931—1932年在英国伦敦学语言学及外国文学。回国后仍在清华大学任 教授并兼中文系主任。1948年8月12日病逝于北京。著作有《朱自清全集》。

朱自清(1898—1948)字佩弦,原名自华,号秋实。著名散文家、诗人、学者、民主战士。文学研究会

早期成员。江苏东海人,因祖父、父

都定居扬州,又自称扬州人。

预习检查

乘凉

蓊蓊郁郁

独处

袅娜

霎时

脉脉

梵婀玲

媛女

裳

敛裾

chéng

w ng

ch

ni o nuó

Shà

mò

fàn ē

yuàn

cháng

jū

弥望

踱步

煤屑

羞涩

倩影

酣眠

纤腰

mí

duó

xiè

sè

qiàn

hān

xiān

文/朱自清

荷塘月色

朱自清有四个值得骄傲、令人羡慕的闪光点:

1、19岁考入北大哲学系;

2、27岁任清华大学教授;

3、毛泽东在《别了,司徒雷登》中高度赞扬他“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’” “表现了我们民族

的英雄气概”;

4、散文秀丽朴素。代表性的作品有《背影》《春》《绿》 《威尼斯》《桨声灯影里的秦淮河》等等,其中《桨声灯

影里的秦淮河》被时人誉为“白话美文的模范”。

一次夏夜独游,出行路线?

不静

得 静

淡

的

忧

求 静

失 静

愁

淡淡的忧愁

小 路

淡

行踪

心路

双环

结构

淡淡的喜悦

家门

小 路

荷塘

(1—3段)写夜赏荷塘的缘由

(4—6段)写荷塘月色的美景

(7—9段)联想江南采莲

全文思路

“这几天心里颇不宁静”

是全文的文眼,不仅交代了作者夜游荷塘的缘由,而且奠定了全文的思想感情基调。

从文本中寻找“不宁静”的原因,可以尝试从“得静”处入手。

荷塘——逃避一个世界的另一个世界

文/朱自清

荷塘月色

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,象亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的 那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。

第四段 月下荷塘

月下的荷塘

田田 亭亭

(比喻)

零星点缀(拟人、比喻)

缕缕

(通感)

颤动(快)(比喻、拟人)

脉脉

(拟人)

静(远)

动(近)

意境:淡雅静美

( )

( )

( )

( )

( )

荷叶

荷花

荷香

荷波

流水

■ 作者在描写月下荷塘时,写到了哪些景物?运用了哪些修辞手法?写出了景物的什么特点?

▲现在我们去掉文中的某些句子和词语,看看表达效果又有什么不同呢?

荷塘上面,满是叶子。叶子出水很高,中间零星地点缀着些白花,有开着的,有打着朵儿的。微风过处,送来清香。这时候叶子和花也有一丝的颤动,霎时传过荷塘的那边去了。叶子底下是流水,遮住了,不能见一些颜色。

叠词:音韵美

节奏鲜明 更传神地表现事物的情态

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像

笼着轻纱的梦。虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般;弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

第五段 塘上月色

荷塘上的月色

( )

( )

月光

月影

如流水 静静地泻薄薄的青雾浮起

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦

灌木的黑影 杨柳的倩影画在荷叶上

光和影的和谐像名曲

虽是满月,却有一层淡淡的云

实

虚

实

虚

意境:朦胧飘渺

1、作者在描写荷塘上的月色时,写了哪些具体的景物,它们有什么特点?运用了哪些手法?

2、划出本段中你喜欢的句子或特别精炼的字词,请作赏析,并思考总结语言的特点。

“月光如流水一般,静静地泻(照)在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮(升)起在荷塘里。”

“泻”写出了月辉照耀一泻无余之景,顿时化静态为动态,写出了月光的流动感。

(“照”字直白,是如实地写,不是描绘,淡而无味。另方面与“如流水一般”不相配,失去和谐感。)

“浮”写出了雾的轻飘状态,突出了恬静朦胧,一个水气迷蒙、月色轻笼的境界呼之欲出。

(而“升”给人腾空而上的感觉,不能妥帖地道出雾的轻柔。)

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像

笼着轻纱的梦。虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般;弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

第五段 塘上月色

酣眠:满月朗照

小睡:月被淡淡的云笼罩不能朗照

【比喻,中庸之美】

荷叶上的“光影”若明若暗,并不均匀的和谐,与“梵婀玲上奏着的名曲”的抑扬顿挫的和谐是相通的。

【通感】

荷塘的四面,远远近近,高高低低都是树,而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住;只在小路一旁,漏着几段空隙,像是特为 月光留下的。树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山,只有些大意罢了。树缝里也漏着一两点路灯光,没精打采的,是渴睡人的眼。这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹是它们的,我什么也没有。

【意境:寂寞、冷清、朦胧】

意(情)+境(景)=意境(美)

第六段 荷塘四周

荷塘的四面

远远近近 高高低低 阴阴的 乍看像烟雾般

寂寞、冷清、朦胧

杨柳

树梢

远山

树缝

灯光

树上

蝉声

水里

蛙声

由远及近、由静及动

《西洲曲》

《采莲赋》

南朝

《采莲赋》译文

漂亮的少年,美貌的少女,心心相印采莲去。首船头来回转,交杯频递笑把爱情传。桨板轻摇水草紧绊,船头微动浮萍才分开。姑娘身材多窈窕,白绸衫儿束细腰。情意绵绵难分割,恋恋不舍把头回。春末夏初好季节啊,叶儿嫩花儿开。撩水逗乐笑微微,怕水珠溅身弄湿衣。忽然又觉船儿斜,急忙收起绫罗裙。

反衬:“以乐景写哀情”

包括荷塘、蝉声、蛙声,“采莲盛事”

探究阅读,倾听不同的声音:课本P121.1

关于情感主题:

钱理群《关于朱自清的“不平静”》

孙绍振《超出平常的自己和伦理的自由》

关于写作技巧与效果;

吴周文《谈<荷塘月色>》

余光中《谈朱自清的散文》

探究阅读,倾听不同的声音:课本P121.1

“(他的散文)贮满着那一种诗意,文学研究会的散文作家中,除冰心女士外,文字之美,要算他了。”并且赞赏他的散文如“江南风景似的秀丽”。

——— 郁达夫

“鸿”飞何处?

一个爱国的民主主义者,朱自清

既不满压抑的黑暗现实,又无法“超然物外” ;

既神往个人的自由世界,又为此“自谴不安”。

其内心极为苦闷彷徨,就构成了朱自清“不平静”。

——钱理群《关于朱自清的“不平静” 》

欲兼济天下,心有余而力不足;

欲独善其身,身犹安而心不宁。

背景资料

本文写于1927年7月,作者在清华大学教书,文中描写的荷塘就在清华园。这一年,蒋介石叛变革命,发动了“四·一二”反革命政变,同年7月15日,汪精卫在武汉举行“分共”会议,进行“七 一五”反革命大屠杀。中国处于一片黑暗之中。了解这时期作者的思想,看看他的自我表白:

“这几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里……心里是一团乱麻,也可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”

(《一封信》1927年9月17日)

下一页

“在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的时候,衰颓与骚动使得大家惶惶然……只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避的一法……在这三条路里,我将选择哪一条呢?……我既不能参加革命或反革命,总得找一个依据,才可以姑作安心地过日子。我是想找一件事,钻了进去,消磨这一生。我终于在国学里找着了一个题目。”

(《哪里走》1923年2月)

荷塘——逃避一个世界的另一个世界

功夫在诗外:

假如你羁旅他乡,假如你遭遇误解,失意彷徨……总之,心情“不宁静”,请你“醉眼看花”,将这段心情付诸一段风景。

要求:

1、不使得用表露该心情的词语,做到“音在弦外,情在景中”。

2、景物描写手法灵活多样。

咏荷诗

江 洪

泽陂有微草,能花复能实。

碧叶喜翻风,红英宜照日。

移居玉池上,托根庶非失。

如何霜露交,应与飞蓬匹。

越 女 唐

王昌龄

越女作桂舟,还将桂为楫。

湖上水渺漫,清江不可涉。

摘取芙蓉花,莫摘芙蓉叶。

将归问夫婿,颜色何如妾。

古风 (其二十六)

唐 李 白

碧荷生幽泉,朝日艳且鲜。

秋花冒绿水,密叶罗青烟。

秀色粉绝世,馨香谁为传?

坐看飞霜满,凋此红芳年。

结根未得所,愿托华池边。

江南曲

乐府

江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西。 鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。

拓展延伸

下一页

晚出净慈寺送林子方

杨万里

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

小池

杨万里

泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

青阳渡

晋· 乐府

青荷盖绿水,芙蓉披红鲜。

下有并根藕,上有并头莲。

拓展延伸

下一页

思考:

这里写江南采莲旧俗有何作用?

作者触景生情,由眼前景物联想到古代诗词中对采莲的描绘,从而引起对江南美好生活的怀念,表现了对故乡的惦念、对光明美好生活的憧憬、向往

以下为参考资料

主旨探讨

关于本文的主旨有如下几种说法,你赞成哪一种?

不满现实向往光明 李国平

苦闷彷徨与寂寞 吴周文

内心矛盾与冲突 钱理群

彷徨苦闷却无不满 程翔

有浓浓的哀愁 姚效先

不消沉,无哀愁 吴海发

主旨探讨

◆ 不满现实向往光明

这篇散文以“我”夜游荷塘的行踪为线索,从“带上门出去”写起,到“推门进去”收尾。在夜游荷塘的过程中,作者时而缓步前行,时而停立凝想,一路上把荷塘周围环境、荷塘、荷叶和荷花、月光以及远远近近的树木、山色,陆续呈现在读者面前,读者仿佛跟着他一路去观赏、领略“这无边的荷香月色”。

这篇散文委婉细腻地描写了荷塘月色的恬静朦胧,抒发了作者不满黑暗现实,向往自由光明的感情,同时也流露出一个正直的知识分子在那个时代里彷徨苦闷的心情。

——李国平《 <荷塘月色>讲解》

主旨探讨

◆ 苦闷彷徨与寂寞

朱自清在这篇散文中,一方面表现诗人在形势剧变与政治重压下的苦闷、彷徨和寂寞的情绪,另一个主要的方面,又抒写诗人对黑暗现实的不满和不肯与之妥协的态度,以及对于未来美好前景的幻想与追求。因此月下“荷塘”,映照着诗人心灵种种复杂情感的光影,使我们依稀看到诗人在痛苦中无力挣扎、在幻灭中茫然追求的形象。

——吴周文 《谈<荷>》

主旨探讨

◆ 彷徨苦闷却无不满

《荷塘月色》的主题是:表现了二十年代末,小资产阶级知识分子的朱自清面对人生的十字路口而产生的彷徨、苦闷的思想感情。

他对当时的社会缺乏深刻的认识,想去认识却不能认清形成的矛盾。二三十年代的知识分子都曾在漫漫的长夜中摸索过,探求过,苦闷过,即使鲁迅这样伟大的作家也一度彷徨而不知路在何方。因此,朱自清先生的苦闷是有代表性的,我们不能因为他对国民党抱有幻想而责备他,也不能因他没有参加无产阶级队伍而认为他缺乏勇气,那就不是历史唯物主义了。当然,我们也没有必要硬说朱自清对蒋介石不满才写《荷塘月色》的,有人说本文表现了作者向往光明,追求进步,则更是牵强附会了。

——程翔《<荷>主题探》

下一页

主旨探讨

◆ 有浓浓的哀愁

我们只要想一想文章的第一段,“这几天心里颇不宁静……”便会自然而然地体会出作者有许多无法排遣的烦闷,他在那夜深人静的时候,离开自己的妻儿,来到这“日日走过的”,在“没有月光的晚上”,显得“阴森森的,有些怕人”的荷塘,完全不是有闲阶级的寻欢作乐,也完全不是骚人墨客的吟风弄月,这里面没有“幻想超脱现实”者的雅兴,也没有一般学者、教授“难得偷来片刻逍遥”的闲情。

我们应该努力去体会作者郁结的烦闷和满怀愁绪无处诉说的苦衷,把偶然写到的闲情看作是苦情的反衬,才符合文章的实际,才能真正领会作者的写作意图。

——姚效先 《<荷>有浓浓的哀愁》

下一页

◆ 不消沉,无哀愁

这里流露了爱国知识分子热爱祖国山河的热烈情怀,……这种感情流露在“独裁代替民主”的逆转时代,更使人觉得诗人对未来充满希望,并不消沉,并无什么“哀愁”。同时,也流露了诗人洁身自好、不愿同流合污的高洁品性。

如果说诗人心中真有维系着时代命运的“哀愁”,哪会有心去欣赏多情、缠绵的采莲歌呢?哪会去“惦着江南”的采莲歌呢?哪会引起广及大江南北的美好想象呢?

《荷塘月色》的灵魂,不是诗人的“淡淡的喜悦当中夹杂着淡淡的哀愁”,而是诗人的热爱祖国山水的爱国情思和诗人洁身自好、不愿同流合污的高洁品性。

——吴海发《〈荷〉中有哀愁吗》

幼年受士大夫家庭的传统教育,1916年考入北京大学哲学系。1920年毕业后在江、浙的中学任教,极受欢迎。1925年任清华大学中文系教授。1931—1932年在英国伦敦学语言学及外国文学。回国后仍在清华大学任 教授并兼中文系主任。1948年8月12日病逝于北京。著作有《朱自清全集》。

朱自清(1898—1948)字佩弦,原名自华,号秋实。著名散文家、诗人、学者、民主战士。文学研究会

早期成员。江苏东海人,因祖父、父

都定居扬州,又自称扬州人。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读