16.1 赤壁赋 课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 16.1 赤壁赋 课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-30 12:08:35 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

赤 壁 赋

苏轼

早读和第一课时

利用课文注释、《第七单元语基》

1.完成预习任务和《全品》p90-91;

2.完成《赤壁赋》创作背景了解和乌台诗案与苏东坡,读何满子的《<赤壁赋>赏析》和刘磊《中国古代文人的赤壁情结》(教参263-268),做好素材积累。

[知识整合]

1.读准字音

2.掌握词语

(1)遗世独立:超然独立于世俗之外。

(2)如泣如诉:好像在哭泣,又好像在诉说,形容声音凄切、悲苦。

(3)不绝如缕:像细线一样连着,差点就断了。多形容局势危急或声音细微悠长。

(4)正襟危坐:理好衣襟端端正正地坐着,形容严肃或拘谨的样子。

(5)沧海一粟:大海里的一颗谷粒,形容非常渺小。

(6)杯盘狼藉:杯盘等放得乱七八糟,形容宴饮后桌上凌乱的样子。

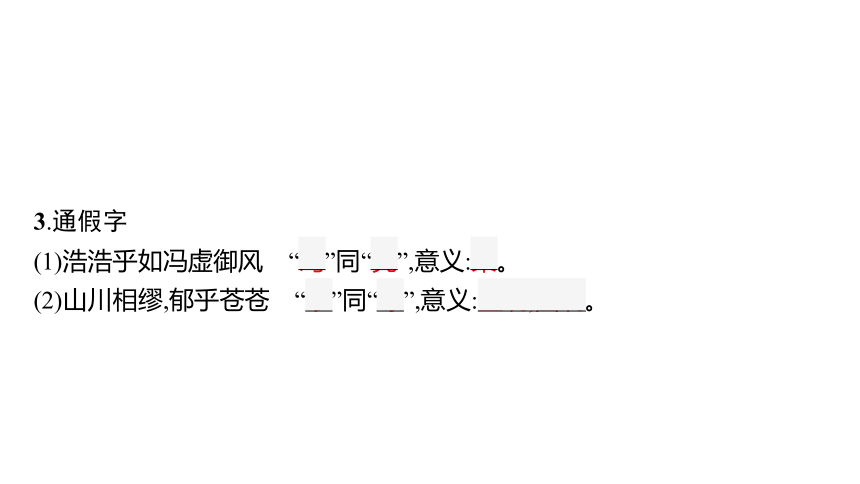

3.通假字

(1)浩浩乎如冯虚御风 “冯”同“凭”,意义:乘。

(2)山川相缪,郁乎苍苍 “缪”同“缭”,意义:盘绕,围绕。

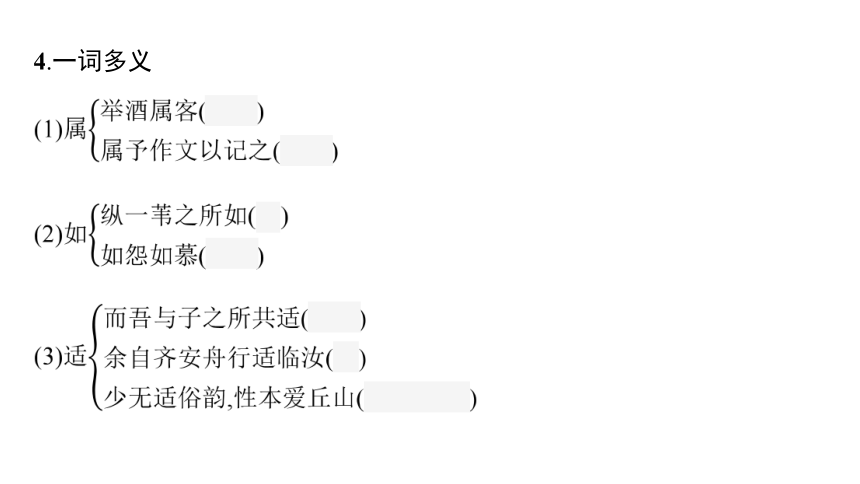

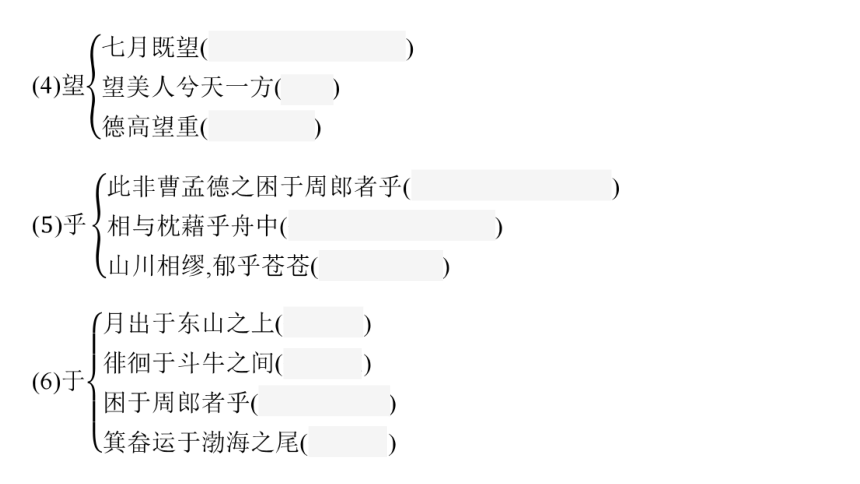

4.一词多义

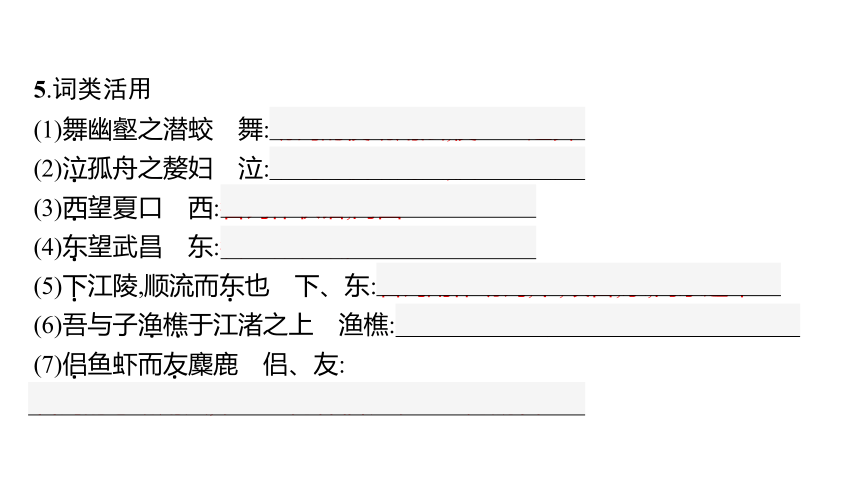

5.词类活用

(1)舞幽壑之潜蛟 舞:动词的使动用法,使……起舞

(2)泣孤舟之嫠妇 泣:动词的使动用法,使……哭泣

(3)西望夏口 西:名词作状语,向西

(4)东望武昌 东:名词作状语,向东

(5)下江陵,顺流而东也 下、东:名词用作动词,下,攻占;东,向东进军

(6)吾与子渔樵于江渚之上 渔樵:名词用作动词,打鱼砍柴

(7)侣鱼虾而友麋鹿 侣、友:

名词的意动用法,以……为伴侣、以……为朋友

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

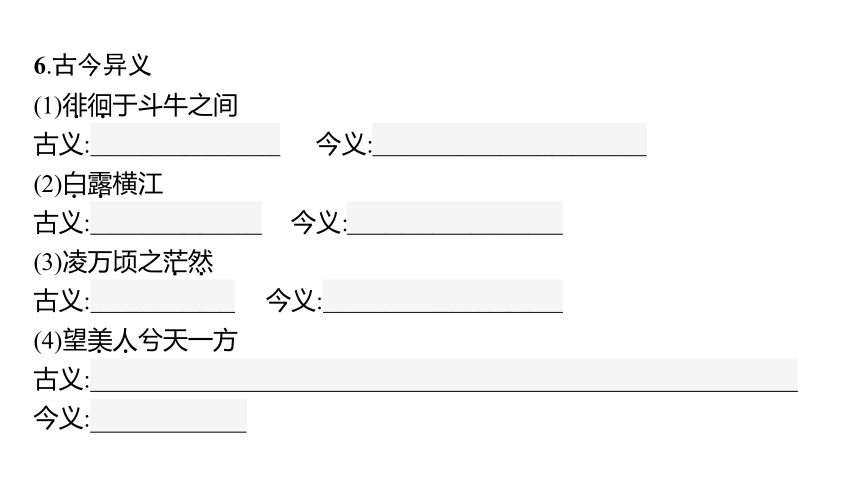

6.古今异义

(1)徘徊于斗牛之间

古义:这里指明月停留。 今义:人在一个地方来回走动。

(2)白露横江

古义:白茫茫的水汽。 今义:二十四节气之一。

(3)凌万顷之茫然

古义:旷远的样子。 今义:完全不知道的样子。

(4)望美人兮天一方

古义:文中指所思慕的人,古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征。 今义:美貌的女子。

·

·

·

·

·

·

·

·

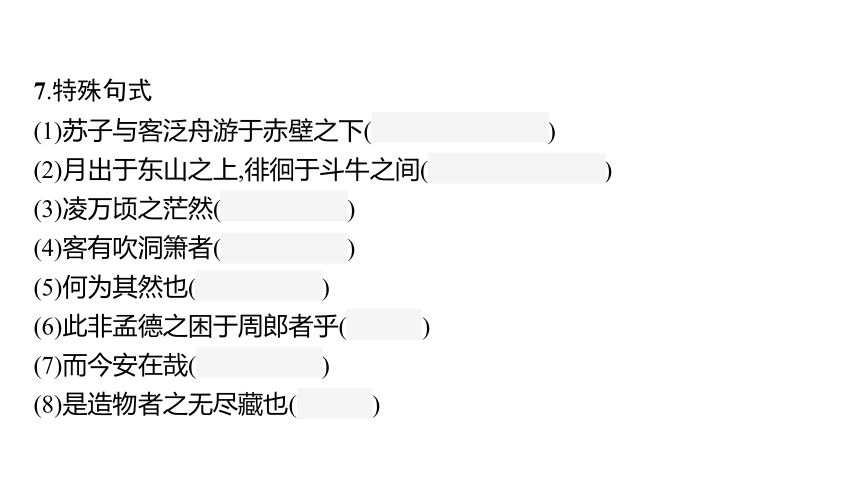

7.特殊句式

(1)苏子与客泛舟游于赤壁之下(介词结构后置句)

(2)月出于东山之上,徘徊于斗牛之间(介词结构后置句)

(3)凌万顷之茫然(定语后置句)

(4)客有吹洞箫者(定语后置句)

(5)何为其然也(宾语前置句)

(6)此非孟德之困于周郎者乎(被动句)

(7)而今安在哉(宾语前置句)

(8)是造物者之无尽藏也(判断句)

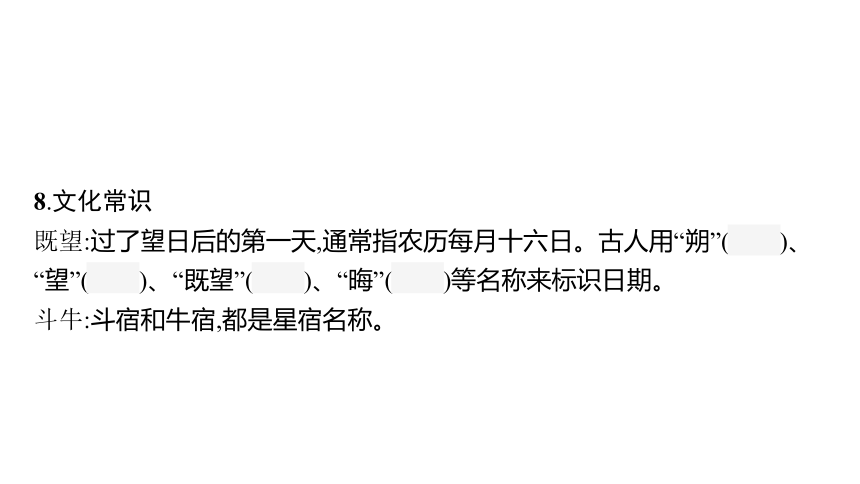

8.文化常识

既望:过了望日后的第一天,通常指农历每月十六日。古人用“朔”(初一)、“望”(十五)、“既望”(十六)、“晦”(月末)等名称来标识日期。

斗牛:斗宿和牛宿,都是星宿名称。

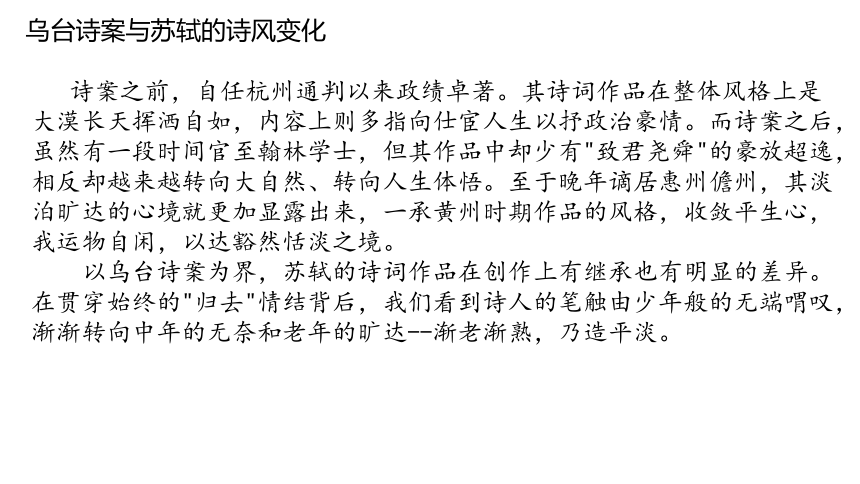

诗案之前,自任杭州通判以来政绩卓著。其诗词作品在整体风格上是大漠长天挥洒自如,内容上则多指向仕宦人生以抒政治豪情。而诗案之后,虽然有一段时间官至翰林学士,但其作品中却少有"致君尧舜"的豪放超逸,相反却越来越转向大自然、转向人生体悟。至于晚年谪居惠州儋州,其淡泊旷达的心境就更加显露出来,一承黄州时期作品的风格,收敛平生心,我运物自闲,以达豁然恬淡之境。

以乌台诗案为界,苏轼的诗词作品在创作上有继承也有明显的差异。在贯穿始终的"归去"情结背后,我们看到诗人的笔触由少年般的无端喟叹,渐渐转向中年的无奈和老年的旷达--渐老渐熟,乃造平淡。

乌台诗案与苏轼的诗风变化

[作品背景]

宋神宗熙宁九年(1076)十月,王安石变法受挫,变法动向发生逆转,一些投机新法的分子,结党营私,倾轧报复,耿直敢言的苏轼成了官僚们政治倾轧的牺牲品。宋神宗元丰二年(1079)三月,苏轼由徐州调任湖州,七月二十八日突然遭到逮捕,被投入大狱,这就是有名的“乌台诗案”。这年年底,在亲友的多方营救下,苏轼结案出狱,以水部员外郎黄州团练副使的身份被贬谪到黄州。在黄州时期,苏轼的思想是矛盾的,一方面,他对受到的残酷打击感到愤懑、痛苦;另一方面,他时时想从老庄、佛学中求得解脱。同时,在与田夫野老的交往中,他感到了温暖,增强了信心,思想更接近现实。元丰五年(1082),苏轼曾于秋冬两次游览赤壁,写下了两篇赋,后人称第一篇为《赤壁赋》,称第二篇为《后赤壁赋》。他的前后《赤壁赋》正反映了当时的思想情感。

背景

提示

在黄州苏轼过的实际上是一种较自由的囚犯生活,处境相当困难。宋神宗元丰五年(1082年),被贬谪到黄州已经两年了。“长江绕廓知鱼美,好竹连山觉笋香” ,水中的鲜鱼,山间的竹笋,江城的一切风物,都给政治失意的苏轼带来莫大的慰藉。这一年,他曾先后两次游览黄州城外的赤壁,七月十六日一个幽静的夜晚,驾舟畅游于赤壁之下的长江水面,这时他已年近半百,站在矶头,望着滚滚东去的江水,想起自己建功立业的报负也付之东流,不禁俯仰古今,浮想联翩,写下了名作《念奴娇赤壁怀古》和前后《赤壁赋》。

定风波

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

黄州惠州儋州。

自题金山画像

苏轼

问余平生功业,

心似已灰之木,

身如不系之舟。

释题

东坡赤壁

位于湖北黄冈,长江边有一状似鼻子的红色岩石伸入江中,当地人称为“赤鼻矶”,后误传为“赤壁”。

因为苏东坡在这里写下了脍炙人口的诗文,故此后被人称为“东坡赤壁”,亦称“文赤壁”。

三国赤壁

位于湖北嘉鱼县东北,三国时东吴击破曹操大军的古战场,又称“武赤壁”。

一、关于赤壁

是介于韵文和散文之间的一 种文体,它从 先 秦 诗歌派生出来,到汉代形成了一种特定的体制,讲究文采、韵律,兼有散文与诗歌的性质。其常采用主客问答的手法来展开描写。

赋

“赋”的有关知识

二、

二、赋

赋是我国古代的一种文体,介于韵文和散文之间。其特点是“铺采摛文,体物写志”,侧重于写景,借景抒情。最早出现于诸子散文中,叫“短赋”;以屈原为代表的“骚体”是诗向赋的过渡,叫“骚赋”;汉代正式确立了赋的体例,讲究文采、韵律,兼有散文与诗歌的性质,称为“辞赋”;魏晋以后,日益向骈文方向发展,叫“骈赋”;唐代又由骈体转入律体,叫“律赋”;宋代以散文形式写赋,称为“文赋”。著名的赋有杜牧的《阿房宫赋》、欧阳修的《秋声赋》、苏轼的《赤壁赋》等。

形式上采用主客问答的传统表现手法来展开描写,主与客都是作者一人的化身。

凡是记游的诗文,首先应当要求写景叙事生动有趣,更需要在写景叙事中注入作家浓郁的主观情感,才能神情飞动,诗趣盎然;倘若情与景交融之外,更能从物我之间即主客观的契合之间生发出哲理的意蕴,那便是上层之作了。(何满子《<赤壁赋>赏析》)

一、在这篇赋中,作者是如何将景、情、理结合在一起的

天下良辰、美景、赏心、乐事,四者难并。

——谢灵运《拟魏太子邺中集诗序》

1.壬戌之秋,七月既望。【良辰】

2.清风徐来,水波不兴……月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。【美景】

3.举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,纵一苇之所如,凌万顷之茫然。【乐事】

4.浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。 【赏心】

情景交融:澄澈、幽美的画意诗情和飘飘欲仙 、超然物外的洒脱不羁融于一体。

旷达的苏子

课文内容 性情解读

第一段所绘之景 1.壬戌之秋,七月既望。【良辰】 2.清风徐来,水波不兴……月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。【美景】 3.举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,纵一苇之所如,凌万顷之茫然。【乐事】 4.浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。 【赏心】 情景交融:澄澈、幽美的画意诗情和飘飘欲仙 、超然物外的洒脱不羁融于一体。

第二段所作之歌 桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光;渺渺兮予怀,望美人兮天一方。 “美人”指作者所思慕的人,古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征。歌声表现了作者在遭受贬谪之后,仍然坚持对生活的执着态度,坚持对朝廷政事关切而不甘沉沦的情怀。

第四段所析之理 ①盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎? ②且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取,惟江上之情风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色;取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。 以眼前的江水和山月作比,以水的逝去而又长流、月的盈亏而又永生的现象,阐发变与不变、瞬间与永恒的关系,归结到人生应投入到大化【谓化育万物。 谓人生的重要变化。 指生命。 指宇宙﹐大自然。 广远深入的教化。 佛教语。指佛的教化。】方能超脱无谓的苦恼。

乐甚

听任自然、乐观旷达的情怀

悲观的吹箫客

悲从何来

所见之景 由明月当空想到了曹操的诗作,进而想到曹操的功业,却因而触发了“固一世之雄也,而今安在”进而联想到吾辈渔樵江渚之上!【世事无常】

解读:由月夜江上想起曹操的诗句,由诗句联想其曹操兵下江南、横槊赋诗的英雄气概,进而产生了“千古风流人物”不免浪淘尽,空留山川遗迹的感慨,转而抱恨于人生须臾、江山无穷、登仙乏术的无可奈何。

作用:赋写“客人”的生悲之因,实为下文写苏子的开导之词蓄势。对于封建社会的文人士大夫来说,当他们政治失意或生活遇到挫折的时候,往往就陷入这样的苦闷与迷茫之中。虽为客语,实际反映了作者本人思想中的消极面。

由江水无穷想到人生须臾,渺如沧海一粟。要摆脱现实处境,渴望能“挟飞仙以遨游,抱明月而长终”,却“知不可乎骤得”【渺小短暂】 所听之歌 所奏之曲 仕途失意 幽怨哀伤 苏子是如何阐发自己的人生感悟的?

从“变与不变”的角度说明不必羡慕宇宙的无穷。

苏子的回答照应文章开头的写景和客的答话,以明月、江水作比,说明世上万物和人生,都既有变的一面,又有不变的一面。

①从变的角度看,天地万物就连一眨眼的功夫都不能保持不变,即天地宇宙是瞬息万变的,就如水和月亮一样,江水日夜不停地流、月从亏到盈不断地变化;

②从不变的角度看,万物和人类都是永久存在的,用不着羡慕长江的无穷和明月的永不增减,也用不着哀叹人生的短促。应该轻物质而重精神,执着于自己的不朽事业,保持平静超然的心态和乐观旷达的情怀。他认为作为个体的人,生命是短促的,但他参与了整个人类的生命活动,而作为整个人类,又同宇宙一样是永恒存在的。这种“物我一致”的观点说明了苏轼对生命的肯定和对生活的热爱。

作者从水、月中悟出了变与不变的道理,苦闷的心情得到了慰藉,精神上得到了解脱 。表现了作者超然独立、不计得失、旷达乐观的人生态度。

三、如何理解主客对答中关于人生观讨论的意义?

据说东坡泛赤壁果有一乐师相随,但主客问答肯定是虚拟的,这是赋体的一种传统表现手法。“主”“客”实为一体,“客”的观点和感情是苏轼日常的感受和苦恼,而主人苏子所抒发的则是他超脱地俯察人与宇宙之后的哲学的领悟。“主”“客”的思想代表了苏轼贬谪黄州后思想的两个方面,包括人生苦闷和物我参透,前者沉郁,后者达观;前者充满人事沧桑与吾生有涯的感慨,后者表现了诗人与大自然合二为一的心灵净化的净化。当然主客的思想都是苏轼在贬谪生活中的烦恼以及要求摆脱烦恼的旷达态度的表露。

四、课文结尾,写客人转悲为喜,主客开怀畅饮,兴尽而睡。这个结尾具有怎样的意味和作用

这个结尾意味深长,既照应了开头超然欲仙的快乐,又是给政敌的一种暗示:“我”虽然遭受迫害,被贬谪黄州,但“我”的日子过得不错,既不寂寞也无苦恼。这实际上是一种抗争。

五、就感情线索而言,课文表现出作者“乐—悲—喜”的感情变化,具体说说作者的感情是怎样由乐入悲,又是怎样转悲为喜的。并尝试绘制思维导图。

点拨 本文以作者的感情变化为线索贯串全文,这就是:“于是饮酒乐甚”——“托遗响于悲风”——“客喜而笑”,也就是由乐而悲、由悲而喜。

课文一开头便表现了一个诗情画意的境界,主客秋夜荡舟,把酒诵诗,如此良辰美景,作者油然而生飘飘欲仙之感。

接下来顺转:饮酒放歌的欢乐中伴入了悲凉的箫声。箫声起,悲意生。哀怨、爱慕、哭泣、申诉、潜龙舞、嫠妇泣,渲染了箫声的悲凉,主客触景生情,由欢乐转入悲哀。

紧接着写客人感慨人生短促无常的悲观情绪。作者在此借主客问答的形式抚今追昔,畅述对天地人生的感触。作者想到自己被贬黄州,青春虚度,不禁悲从中来。

然后又以明月、江水作比,完成了由悲转喜的过渡。世界万物和人生,既有变的一面,又有不变的一面。从变的角度看,天地万物就连一眨眼的工夫都不能保持不变;从不变的角度看,万物和人类都是永久存在的,不必羡慕长江的无穷,也不必哀叹人生的短促,而应保持旷达乐观的态度。进而转悲为喜,主客开怀畅饮,兴尽而睡。

[思维导图]

赤 壁 赋

苏轼

早读和第一课时

利用课文注释、《第七单元语基》

1.完成预习任务和《全品》p90-91;

2.完成《赤壁赋》创作背景了解和乌台诗案与苏东坡,读何满子的《<赤壁赋>赏析》和刘磊《中国古代文人的赤壁情结》(教参263-268),做好素材积累。

[知识整合]

1.读准字音

2.掌握词语

(1)遗世独立:超然独立于世俗之外。

(2)如泣如诉:好像在哭泣,又好像在诉说,形容声音凄切、悲苦。

(3)不绝如缕:像细线一样连着,差点就断了。多形容局势危急或声音细微悠长。

(4)正襟危坐:理好衣襟端端正正地坐着,形容严肃或拘谨的样子。

(5)沧海一粟:大海里的一颗谷粒,形容非常渺小。

(6)杯盘狼藉:杯盘等放得乱七八糟,形容宴饮后桌上凌乱的样子。

3.通假字

(1)浩浩乎如冯虚御风 “冯”同“凭”,意义:乘。

(2)山川相缪,郁乎苍苍 “缪”同“缭”,意义:盘绕,围绕。

4.一词多义

5.词类活用

(1)舞幽壑之潜蛟 舞:动词的使动用法,使……起舞

(2)泣孤舟之嫠妇 泣:动词的使动用法,使……哭泣

(3)西望夏口 西:名词作状语,向西

(4)东望武昌 东:名词作状语,向东

(5)下江陵,顺流而东也 下、东:名词用作动词,下,攻占;东,向东进军

(6)吾与子渔樵于江渚之上 渔樵:名词用作动词,打鱼砍柴

(7)侣鱼虾而友麋鹿 侣、友:

名词的意动用法,以……为伴侣、以……为朋友

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

6.古今异义

(1)徘徊于斗牛之间

古义:这里指明月停留。 今义:人在一个地方来回走动。

(2)白露横江

古义:白茫茫的水汽。 今义:二十四节气之一。

(3)凌万顷之茫然

古义:旷远的样子。 今义:完全不知道的样子。

(4)望美人兮天一方

古义:文中指所思慕的人,古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征。 今义:美貌的女子。

·

·

·

·

·

·

·

·

7.特殊句式

(1)苏子与客泛舟游于赤壁之下(介词结构后置句)

(2)月出于东山之上,徘徊于斗牛之间(介词结构后置句)

(3)凌万顷之茫然(定语后置句)

(4)客有吹洞箫者(定语后置句)

(5)何为其然也(宾语前置句)

(6)此非孟德之困于周郎者乎(被动句)

(7)而今安在哉(宾语前置句)

(8)是造物者之无尽藏也(判断句)

8.文化常识

既望:过了望日后的第一天,通常指农历每月十六日。古人用“朔”(初一)、“望”(十五)、“既望”(十六)、“晦”(月末)等名称来标识日期。

斗牛:斗宿和牛宿,都是星宿名称。

诗案之前,自任杭州通判以来政绩卓著。其诗词作品在整体风格上是大漠长天挥洒自如,内容上则多指向仕宦人生以抒政治豪情。而诗案之后,虽然有一段时间官至翰林学士,但其作品中却少有"致君尧舜"的豪放超逸,相反却越来越转向大自然、转向人生体悟。至于晚年谪居惠州儋州,其淡泊旷达的心境就更加显露出来,一承黄州时期作品的风格,收敛平生心,我运物自闲,以达豁然恬淡之境。

以乌台诗案为界,苏轼的诗词作品在创作上有继承也有明显的差异。在贯穿始终的"归去"情结背后,我们看到诗人的笔触由少年般的无端喟叹,渐渐转向中年的无奈和老年的旷达--渐老渐熟,乃造平淡。

乌台诗案与苏轼的诗风变化

[作品背景]

宋神宗熙宁九年(1076)十月,王安石变法受挫,变法动向发生逆转,一些投机新法的分子,结党营私,倾轧报复,耿直敢言的苏轼成了官僚们政治倾轧的牺牲品。宋神宗元丰二年(1079)三月,苏轼由徐州调任湖州,七月二十八日突然遭到逮捕,被投入大狱,这就是有名的“乌台诗案”。这年年底,在亲友的多方营救下,苏轼结案出狱,以水部员外郎黄州团练副使的身份被贬谪到黄州。在黄州时期,苏轼的思想是矛盾的,一方面,他对受到的残酷打击感到愤懑、痛苦;另一方面,他时时想从老庄、佛学中求得解脱。同时,在与田夫野老的交往中,他感到了温暖,增强了信心,思想更接近现实。元丰五年(1082),苏轼曾于秋冬两次游览赤壁,写下了两篇赋,后人称第一篇为《赤壁赋》,称第二篇为《后赤壁赋》。他的前后《赤壁赋》正反映了当时的思想情感。

背景

提示

在黄州苏轼过的实际上是一种较自由的囚犯生活,处境相当困难。宋神宗元丰五年(1082年),被贬谪到黄州已经两年了。“长江绕廓知鱼美,好竹连山觉笋香” ,水中的鲜鱼,山间的竹笋,江城的一切风物,都给政治失意的苏轼带来莫大的慰藉。这一年,他曾先后两次游览黄州城外的赤壁,七月十六日一个幽静的夜晚,驾舟畅游于赤壁之下的长江水面,这时他已年近半百,站在矶头,望着滚滚东去的江水,想起自己建功立业的报负也付之东流,不禁俯仰古今,浮想联翩,写下了名作《念奴娇赤壁怀古》和前后《赤壁赋》。

定风波

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

黄州惠州儋州。

自题金山画像

苏轼

问余平生功业,

心似已灰之木,

身如不系之舟。

释题

东坡赤壁

位于湖北黄冈,长江边有一状似鼻子的红色岩石伸入江中,当地人称为“赤鼻矶”,后误传为“赤壁”。

因为苏东坡在这里写下了脍炙人口的诗文,故此后被人称为“东坡赤壁”,亦称“文赤壁”。

三国赤壁

位于湖北嘉鱼县东北,三国时东吴击破曹操大军的古战场,又称“武赤壁”。

一、关于赤壁

是介于韵文和散文之间的一 种文体,它从 先 秦 诗歌派生出来,到汉代形成了一种特定的体制,讲究文采、韵律,兼有散文与诗歌的性质。其常采用主客问答的手法来展开描写。

赋

“赋”的有关知识

二、

二、赋

赋是我国古代的一种文体,介于韵文和散文之间。其特点是“铺采摛文,体物写志”,侧重于写景,借景抒情。最早出现于诸子散文中,叫“短赋”;以屈原为代表的“骚体”是诗向赋的过渡,叫“骚赋”;汉代正式确立了赋的体例,讲究文采、韵律,兼有散文与诗歌的性质,称为“辞赋”;魏晋以后,日益向骈文方向发展,叫“骈赋”;唐代又由骈体转入律体,叫“律赋”;宋代以散文形式写赋,称为“文赋”。著名的赋有杜牧的《阿房宫赋》、欧阳修的《秋声赋》、苏轼的《赤壁赋》等。

形式上采用主客问答的传统表现手法来展开描写,主与客都是作者一人的化身。

凡是记游的诗文,首先应当要求写景叙事生动有趣,更需要在写景叙事中注入作家浓郁的主观情感,才能神情飞动,诗趣盎然;倘若情与景交融之外,更能从物我之间即主客观的契合之间生发出哲理的意蕴,那便是上层之作了。(何满子《<赤壁赋>赏析》)

一、在这篇赋中,作者是如何将景、情、理结合在一起的

天下良辰、美景、赏心、乐事,四者难并。

——谢灵运《拟魏太子邺中集诗序》

1.壬戌之秋,七月既望。【良辰】

2.清风徐来,水波不兴……月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。【美景】

3.举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,纵一苇之所如,凌万顷之茫然。【乐事】

4.浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。 【赏心】

情景交融:澄澈、幽美的画意诗情和飘飘欲仙 、超然物外的洒脱不羁融于一体。

旷达的苏子

课文内容 性情解读

第一段所绘之景 1.壬戌之秋,七月既望。【良辰】 2.清风徐来,水波不兴……月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。【美景】 3.举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,纵一苇之所如,凌万顷之茫然。【乐事】 4.浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。 【赏心】 情景交融:澄澈、幽美的画意诗情和飘飘欲仙 、超然物外的洒脱不羁融于一体。

第二段所作之歌 桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光;渺渺兮予怀,望美人兮天一方。 “美人”指作者所思慕的人,古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征。歌声表现了作者在遭受贬谪之后,仍然坚持对生活的执着态度,坚持对朝廷政事关切而不甘沉沦的情怀。

第四段所析之理 ①盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎? ②且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取,惟江上之情风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色;取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。 以眼前的江水和山月作比,以水的逝去而又长流、月的盈亏而又永生的现象,阐发变与不变、瞬间与永恒的关系,归结到人生应投入到大化【谓化育万物。 谓人生的重要变化。 指生命。 指宇宙﹐大自然。 广远深入的教化。 佛教语。指佛的教化。】方能超脱无谓的苦恼。

乐甚

听任自然、乐观旷达的情怀

悲观的吹箫客

悲从何来

所见之景 由明月当空想到了曹操的诗作,进而想到曹操的功业,却因而触发了“固一世之雄也,而今安在”进而联想到吾辈渔樵江渚之上!【世事无常】

解读:由月夜江上想起曹操的诗句,由诗句联想其曹操兵下江南、横槊赋诗的英雄气概,进而产生了“千古风流人物”不免浪淘尽,空留山川遗迹的感慨,转而抱恨于人生须臾、江山无穷、登仙乏术的无可奈何。

作用:赋写“客人”的生悲之因,实为下文写苏子的开导之词蓄势。对于封建社会的文人士大夫来说,当他们政治失意或生活遇到挫折的时候,往往就陷入这样的苦闷与迷茫之中。虽为客语,实际反映了作者本人思想中的消极面。

由江水无穷想到人生须臾,渺如沧海一粟。要摆脱现实处境,渴望能“挟飞仙以遨游,抱明月而长终”,却“知不可乎骤得”【渺小短暂】 所听之歌 所奏之曲 仕途失意 幽怨哀伤 苏子是如何阐发自己的人生感悟的?

从“变与不变”的角度说明不必羡慕宇宙的无穷。

苏子的回答照应文章开头的写景和客的答话,以明月、江水作比,说明世上万物和人生,都既有变的一面,又有不变的一面。

①从变的角度看,天地万物就连一眨眼的功夫都不能保持不变,即天地宇宙是瞬息万变的,就如水和月亮一样,江水日夜不停地流、月从亏到盈不断地变化;

②从不变的角度看,万物和人类都是永久存在的,用不着羡慕长江的无穷和明月的永不增减,也用不着哀叹人生的短促。应该轻物质而重精神,执着于自己的不朽事业,保持平静超然的心态和乐观旷达的情怀。他认为作为个体的人,生命是短促的,但他参与了整个人类的生命活动,而作为整个人类,又同宇宙一样是永恒存在的。这种“物我一致”的观点说明了苏轼对生命的肯定和对生活的热爱。

作者从水、月中悟出了变与不变的道理,苦闷的心情得到了慰藉,精神上得到了解脱 。表现了作者超然独立、不计得失、旷达乐观的人生态度。

三、如何理解主客对答中关于人生观讨论的意义?

据说东坡泛赤壁果有一乐师相随,但主客问答肯定是虚拟的,这是赋体的一种传统表现手法。“主”“客”实为一体,“客”的观点和感情是苏轼日常的感受和苦恼,而主人苏子所抒发的则是他超脱地俯察人与宇宙之后的哲学的领悟。“主”“客”的思想代表了苏轼贬谪黄州后思想的两个方面,包括人生苦闷和物我参透,前者沉郁,后者达观;前者充满人事沧桑与吾生有涯的感慨,后者表现了诗人与大自然合二为一的心灵净化的净化。当然主客的思想都是苏轼在贬谪生活中的烦恼以及要求摆脱烦恼的旷达态度的表露。

四、课文结尾,写客人转悲为喜,主客开怀畅饮,兴尽而睡。这个结尾具有怎样的意味和作用

这个结尾意味深长,既照应了开头超然欲仙的快乐,又是给政敌的一种暗示:“我”虽然遭受迫害,被贬谪黄州,但“我”的日子过得不错,既不寂寞也无苦恼。这实际上是一种抗争。

五、就感情线索而言,课文表现出作者“乐—悲—喜”的感情变化,具体说说作者的感情是怎样由乐入悲,又是怎样转悲为喜的。并尝试绘制思维导图。

点拨 本文以作者的感情变化为线索贯串全文,这就是:“于是饮酒乐甚”——“托遗响于悲风”——“客喜而笑”,也就是由乐而悲、由悲而喜。

课文一开头便表现了一个诗情画意的境界,主客秋夜荡舟,把酒诵诗,如此良辰美景,作者油然而生飘飘欲仙之感。

接下来顺转:饮酒放歌的欢乐中伴入了悲凉的箫声。箫声起,悲意生。哀怨、爱慕、哭泣、申诉、潜龙舞、嫠妇泣,渲染了箫声的悲凉,主客触景生情,由欢乐转入悲哀。

紧接着写客人感慨人生短促无常的悲观情绪。作者在此借主客问答的形式抚今追昔,畅述对天地人生的感触。作者想到自己被贬黄州,青春虚度,不禁悲从中来。

然后又以明月、江水作比,完成了由悲转喜的过渡。世界万物和人生,既有变的一面,又有不变的一面。从变的角度看,天地万物就连一眨眼的工夫都不能保持不变;从不变的角度看,万物和人类都是永久存在的,不必羡慕长江的无穷,也不必哀叹人生的短促,而应保持旷达乐观的态度。进而转悲为喜,主客开怀畅饮,兴尽而睡。

[思维导图]

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读