四川省遂宁市蓬溪县中2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省遂宁市蓬溪县中2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 66.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-30 15:47:34 | ||

图片预览

文档简介

蓬溪县中2022-2023学年高一上学期期中考试 历史试题

(考试时间75分钟,满分100分)

注意事项:考生答题时,请将答案填写在答卷上,在本试卷上答题无效。

一、选择题。本题共15小题,每小题3分,共计45分

1、《淮南子》载:“禹之时,以五音听治。悬钟、鼓、磬、铎,置鼗,以待四方之士。为号曰: ‘教寡人以道者击鼓,谕寡人以义者击钟,告寡人以事者振铎,语寡人以忧者击磬,有狱讼者摇鼗。’”这主要表明,禹( )

A.制定了完备的礼乐制度 B.注意倾听民众的声音

C.利用宗法思想进行统治 D.建立了森严的等级制度

2、1979年,在辽宁喀左东山嘴遗址发现了红山文化石砌建筑遗址、玉器与陶塑人像;1983年,在临近地区又发现了红山文化牛河梁遗址群并发掘了其中的“女神庙”与积石冢。这两项重大发现对考古界根深蒂固的中原中心、汉族中心的传统观念提出了挑战。材料表明( )

A.红山文化是中华文明的中心 B.考古发现可以影响历史研究

C.考古发现能够还原历史面貌 D.考古是历史研究的最佳途径

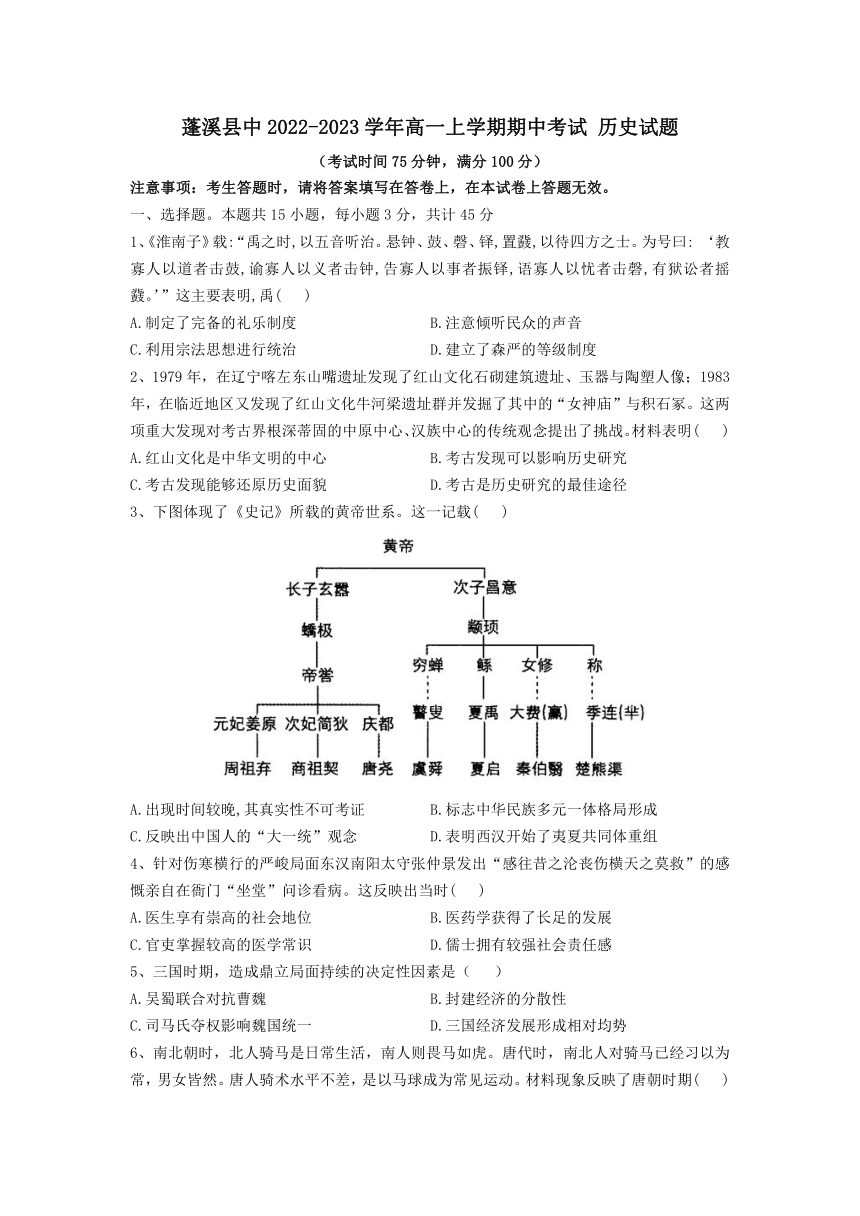

3、下图体现了《史记》所载的黄帝世系。这一记载( )

A.出现时间较晚,其真实性不可考证 B.标志中华民族多元一体格局形成

C.反映出中国人的“大一统”观念 D.表明西汉开始了夷夏共同体重组

4、针对伤寒横行的严峻局面东汉南阳太守张仲景发出“感往昔之沦丧伤横天之莫救”的感慨亲自在衙门“坐堂”问诊看病。这反映出当时( )

A.医生享有崇高的社会地位 B.医药学获得了长足的发展

C.官吏掌握较高的医学常识 D.儒士拥有较强社会责任感

5、三国时期,造成鼎立局面持续的决定性因素是( )

A.吴蜀联合对抗曹魏 B.封建经济的分散性

C.司马氏夺权影响魏国统一 D.三国经济发展形成相对均势

6、南北朝时,北人骑马是日常生活,南人则畏马如虎。唐代时,南北人对骑马已经习以为常,男女皆然。唐人骑术水平不差,是以马球成为常见运动。材料现象反映了唐朝时期( )

A.北方文化逐渐取得了主导地位 B.男女社会地位趋于平等

C.民族交融为中华文明注入活力 D.游牧经济范围不断扩大

7、开皇(隋文帝)三年,度支尚书长孙平鉴于“天下州县多罹水旱,百姓不给”的社会现实,“奏令民间每秋家出粟麦一石已下,贫富差等,储之闾巷,以备凶年,名曰‘义仓’”。“自是州里丰衍,民多赖焉”。据此可知,设立义仓的主要目的是( )

A.增加政府财政收入 B.维护社会稳定

C.促进农业经济发展 D.繁荣粮食市场

8、“魏、晋时代……乃因当时地方骚乱,交通阻梗,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。”这表明当时( )

A.九品中正制度难于推行 B.科举制加强中央集权

C.中央加强人才选拔管理 D.察举制重视品德才能

9、山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟,是中国古代雕刻艺术的宝库。二者虽然都是在北魏时期开凿,但是风格不同。云冈佛像的造型,一般是唇厚、鼻高、目长、额丰、肩宽,显得庄严雄健。龙门石窟则更多地表现出中国的艺术形式,大佛的形象也由庄严肃目变为和蔼可亲。出现这种不同和变化的主要原因是( )

A.佛教在北方的衰落 B.北魏政权的分裂

C.孝文帝改革的汉化政策 D.雕刻工匠个人审美观念的差异

10、据《元史 地理志》记载:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州(在边疆设立的由当地少数民族首领担任长官的州),往往在是,今皆赋役之,比于内地。”这主要说明元朝( )

A.边疆管理呈现与内地一体化的趋向 B.对边疆地区实施因地制宜的统治

C.疆域范围出现比唐朝扩大的趋向 D.改革赋役制度使财政收入大幅增加

11、酥油茶原是藏族特色饮品,到了元代,蒙古人也广泛接受它,研制出许多不同类型的酥油茶,明代汉族地区人民也颇为接受,记录百姓居家必用的类书《居家必用事类全集》专门记载了酥油茶的制作方法。这表明当时( )

A.西藏开始纳入国家政治版图 B.北方茶文化影响力日益超过南方

C.跨区域间长途贸易日益普遍 D.少数民族习俗丰富汉族饮食生活

12、宋代私营手工业中,出现了专门雇工从事劳作的佣作坊。其中,按日计工资的称“日佣人”,按月计工资的称“月作火”,还有论件或包工的。这一现象表明宋代私营手工业( )

A.催生了最早的资产阶级 B.促使租佃关系得到发展

C.摆脱了封建行会的束缚 D.出现了自由劳动力阶层

13、历代王朝非常重视漕运,秦汉漕粮通过黄河、渭河由东向西运抵长安;唐宋“辇越而衣, 漕吴而食”,漕运转变为东南至西北方向;及至元明清三朝,由南至北,“两浙之富, 国用所恃”。这反映了我国古代( )

A.农业区域化专业化 B.北方对南方的压迫

C.区域长途贩运出现 D.经济重心逐渐南移

14、1380年,明太祖朱元璋“罢中书省,废丞相”后,分相权于六部,六部升格为独立部门,直接对皇帝负责。六部地位的提高,朱元璋又担心部权过重而威胁皇权,因而于1382年裁谏官,设六科给事中以监察六部和百官。以上举措( )

A.保障了吏治清明 B.形成了完善的监察体系

C.有利于加强皇权 D.体现了政府决策的随意

15、有学者认为清朝的皇帝是拥有四个面孔的多面体:他既是八旗的领袖和汉族儒教的皇帝,又是蒙古帝国的继承人,还是藏传佛教的大施主。这一认识反映出清朝( )

A.统一多民族国家的巩固 B.皇权专制的不断强化

C.地方管理体制的多元化 D.开放包容的宗教政策

二、非选择题,本题共3题,共计55分。

16、阅读下列材料:(25分)

选官制度是保证封建制度的重要举措,历代统治者对选官制度都极为关注。

材料一 随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。自隋文帝罢九品中正制,始立科举。炀帝时设进士等科,并命按十科举人,科举制度形成。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二 科举制度在宋代有了重大的发展,宋太祖确立殿试制度,加在省试之上,使科举取士变为解试、省试、殿试三级考试,使科举及第者直接成为“天子门生”,进一步摧毁考官和考生之间的座主、门生关系。针对唐科举门资取士的弊病,逐步取消资格限制,贯彻“取士不问家世”的原则。设置考试新章法,如考生搜身制、考官隔离制、试卷糊名、抄录制。科场文体从侧重“诗赋”代之以“经又”“策论”。

——摘编自黄留珠《中国古代选官制度》

材料三 纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统,创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

(1)结合所学知识,指出“九品中正制”创立的朝代及选官标准的演变。据材料一,说明隋文帝废除“九品中正制”的原因。

(2)据材料二,概括宋代科举制发展的表现。

(3)据材料三,说明中国古代文官选拔制度对于现代人才选拔的历史借鉴价值。

17、免役法和青苗法是王安石变法中推行全国、贯彻始终的法令。阅读下列材料,完成下列要求:(18分)

材料 王安石的一些变法令上,往往有“皆以为民”“使农人有以赴时趋事”的言论。在他秉政期间,发布的第一道免役令规定,开封府的乡村四、五等户不纳役钱。可是在向全国推行时,乡村下户被变法派很普遍地强加了役钱负担。待到役钱收入固定下来,宋廷又变相恢复了差役。在乡役方面既出免役钱,又服差役的情况,一直持续到南宋末。青苗法公布时宣称“公家无所利其入”,“依陵西青苗例钱”不收利息。在各地推行时,有的收息二分,有的收息三分,而且城廓户和乡村上户都被抑配青苗钱。农民在纳苗、役钱时大量支付钱币,使得“钱聚于上,而下有钱荒之患”。大臣孙傅后来对宋钦宗说:“祖宗法惠民,熙丰(宋神宗年号)法惠国。”

——摘编自王曾瑜《王安石变法简论》

(1)据材料并结合所学知识,指出王安石变法的动机,分析免役法和青苗法实施的实际效果。

(2)据材料归纳免役法和青苗法推行过程中的共同问题,据此谈谈王安石变法给你的启示。

18、阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 新旧历史学家已公认秦代是中国专制政体发轫的朝代,而由秦以后,直到现代化开始的清代,其经历了两千余年的长期岁月,除了极少数场合外,中国的政治形态并没有了不起的变更,换则言之,即一直受着专制政体一官僚政治的支配,所谓“二千年之政,秦政也”。在苏联以“中国通”见称的社会经济学史学家Wittfogel,谈到中国中古历史阶段时,特别强调“二千年官吏与农民的国家”这句话时……欧洲在专制官僚政治的历史阶段,曾经发生过两大运动,其一是启蒙运动,又其一是加尔文主义运动,……欧洲专制时代的学术、思想与教育并不与政治结合在一起的,反之,与中国整个长期专制时代不同,中国文化中的每一个因素,好像是专门为专制官僚统治“特制”的一样,在几千年中,仿佛都与专制官僚政治达到了水乳交融的调和程度。

——摘编自王亚南《中国官僚政治的诸特殊现象》

概括材料中的观点(任意一点或整体),并结合中国古代史知识加以论述。(要求:观点明确、史论结合)

答案及解析

1、答案:B

解析:本题考查夏禹治理国家的特点。材料体现的是大禹统治时期允许民众通过五音来表达自己的想法,说明大禹注意倾听民众的声音,B正确;完备的礼乐制度不是大禹制定的,A排除;材料未涉及宗法血缘关系,C排除;当时尚未建立森严的等级制度,D排除。

2、答案:B

解析:根据材料“1983年,在临近地区又发现了红山文化牛河梁遗址群并发掘了其中的‘女神庙’与积石家,这两项重大发现对考古界根深蒂固的中原中心、汉族中心的传统观念提出了挑战”及所学知识可得,考古发现可以影响历史研究,B项正确;材料未体现红山文化在中华文化中的地位,不符合题意,排除A项;材料未体现还原历史面貌,排除C项;材料没有拿考古和其他的历史研究方法作比较,排除D项。故选B项。

3、答案:C

解析:本题考查“大一统”观念。《史记》所载黄帝世系说明黄帝是我国人民的共同祖先,这是中国人的“大一统”观念的反映,故C项正确;出现时间越晚的史实越容易考证,排除A项;材料无法体现中华民族多元一体格局形成,排除B项;西汉时期是我国统一多民族国家的巩固时期,“开始了夷夏共同体重组”表述错误,排除D项。

4、答案:D

解析:受儒学影响,东汉儒士崇尚节义,忠君爱民,张仲景所言“感往昔之沦丧,伤横天之莫救”正是这种社会责任感的集中体现,D项正确;医生的社会地位在材料中未体现,排除A项;题干未提及医药学的发展,排除B项;张仲景只能代表个案,不能得出整个官吏群体对医学常识(知识)的掌握程度,排除C项。

5、答案:D

解析:经济力量是一个国家政治和军事力量发展的基础。正是由于当时魏、蜀、吴三国经济发展相对均势,军事、政治力量相差不大,鼎立局面才得以维持,故D符合题意;A是曹魏未能统一全国的重要原因,但不是三足鼎立局面的决定性因素,故A不符合题意;封建经济的分散性是造成三足鼎立得以维持的重要因素,但不是三足鼎立局面得以维持的决定性因素,故B不符合题意;司马氏夺权影响魏国统一,但没有考虑三足鼎立是基于相对均势,故C不符合题意。

6、答案:C

解析:本题考查民族交融与中华传统文化。根据所学可知,南北朝时期,少数民族不断南下,甚至建立政权,促进了民族大交融,而民族之间的交融影响了人们的社会生活,从而使得骑马和马球成为唐代人们日常生活的重要组成部分,为中华文明注入了活力,故C项正确;材料中骑马习俗不能代表整个北方文化,且材料未提及南北文化的比重,无法说明唐朝时期北方文化逐渐取得了主导地位,A项错误;中国古代男尊女卑的基本状况没有变化,B项错误;材料只反映了南北朝和唐代人们骑马习俗的不同,与游牧经济的范围无关,D项错误。

7、答案:B

解析:设置义仓不会增加财政收入,A排除;根据“天下州县多罹水旱,百姓不给”“奏令民间每秋家出粟麦一石已下,贫富差等,储之闾巷,以备凶年,名曰‘义仓’”可以看出其设立义仓是为了要缓和社会矛盾,维护社会稳定,B项正确;义仓与农业发展没有直接关系,排除C;材料中没有涉及到增收与粮食市场的问题,排除D。故选:B。

8、答案:C

解析:由于现实条件的阻碍,中央“指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据”,说明当时中央政府仍然采取变通办法以选拔人才,即中央加强人才的选拔管理,故选C;当时九品中正制仍然在进行,而不是难于推行,排除A;魏晋时期实行的是九品中正制,科举制在隋唐时期才出现,察举制实行于汉代,排除BD。

9、答案:C

解析:根据材料结合所学知识可知,孝文帝改革前,北魏都城在大同,云冈佛像的造型具有少数民族风格,孝文帝改革后,北魏都城迁往洛阳,龙门石窟佛像具有汉文化特色,这主要是受孝文帝改革汉化政策的影响,C项正确;材料只是体现佛像风格变了,并没有说佛教衰落了,排除A项;北魏政权的分裂与材料内容无关,排除B项;主要是时代审美观念变化造成的这种不同和变化,并不是雕刻工匠个人审美观念的差异,排除D项。故选C项。

10、答案:A

解析:根据材料并结合所学可知,元在边疆地区采取同内地一样的赋役制度,说明元朝边疆管理呈现与内地一体化的趋向,A项正确;材料强调元朝边疆地区和内地赋役制度一样,“因地制宜”与此不符,排除B项;材料没有体现元朝疆域范围的变化,C项错误;材料并未涉及财政收入方面的信息,D项错误。

11、答案:D

解析:A.材料主要体现了酥油茶的制作方法,并未体现西藏开始纳入国家政治版图,排除;B.材料并未体现北方茶文化影响力超过南方,排除;C.材料认为提现跨区域长途贸易日益普遍,排除;D.元朝时期酥油茶制作方法广泛传播体现了少数民族风俗习惯丰富汉族饮食生活,正确。

12、答案:D

解析:本题考查宋代私营手工业的发展。从材料信息看,私营手工业中出现了雇佣关系,这表明人身依附关系趋向松弛,劳动力相对自由,故选D项;中国的資产阶级诞生于19世纪六七十年代,排除A项;租佃关系主要体现的是地主和佃农的关系,排除B项;题干中未涉及私营手工业雇工生产与封建行会管理的关系,排除C项。

13、答案:D

解析:本题选D。材料秦汉“由东向西”,唐宋由“东南至西北”,元明清“由南至北”, 可以反映出经济中心逐渐南移,故选D。A、B、C三项材料无法体现。

14、答案:C

解析:明太祖废中书省,罢丞相,权分六部,这有利于加强皇权;又设六科给事中以监察六部及百官,这样有利于皇帝掌控六部及百官,也有利于加强皇权,故C项正确;材料中的这些措施不能保障吏治的清明,排除A项;材料仅体现了六科给事中可以监察六部及百官,无法体现形成了完善的监察体系,排除B项;材料信息主要体现了明初皇权的加强,并非体现政府决策的随意,排除D项。故选:C。

15、答案:A

解析:本题考查清朝统一多民族国家的发展。“既是八旗的领袖和汉族儒教的皇帝,又是蒙古帝国的继承人,还是藏传佛教的大施主”说明不同的民族和文化都对其统治表示认同,使得统一多民族国家更加巩固,故选A项;“清朝的皇帝是拥有四个面孔的多面体”强调皇权覆盖的范围广,而不是强调其权力专制,排除B项;材料没有体现清朝地方管理体制多元化,排除C项;“是藏传佛教的大施主”仅这一条信息无法说明清朝实行开放包容的宗教政策,排除D项。

16、答案:(1)朝代:曹魏。 (1分)

演变:从初创时期的重视家世、道德和才能,演变为西晋时期主要看重家世。(6分)

原因:九品中正制的弊端日益暴露(豪强地主操纵选拔官僚);中小地主要求获得政治权利;打击豪强势力,加强中央集权的需要。(6分)

(2)表现:确立三级考试制度;减少考生资格的限制;严格考试程序的规范管理;注重考试内容的实用性。(6分)

(3)价值:选拔范围的不断开放;公平竞争机制;选拔注重择优。(6分)

解析:(1)朝代:根据所学知识可知,九品中正制创立于曹魏时期。演变:结合所学可知,九品中正制从初创时重视家世、道德和才能,演变为西晋时期主要看重家世。原因:根据材料“中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阔士族的限制,在政治上得到发展。”可知,九品中正制的弊端日益暴露、中小地主要求获得政治权利;根据材料“这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。”可知,打击豪强势力,加强中央集权的需要。(2)表现:根据材料“宋太祖确立殿试制度,加在省试之上,使科举取士变为解试、省试、殿试三级考试”可知,确立三级考试制度;根据材料“针对唐科举门资取士的弊病,逐步取消资格限制”可知,减少考生资格的限制;根据材料“设置考试新章法,如考生搜身制、考官隔离制、试卷糊名、抄录制。”可知,严格考试程序的规范管理;根据材料“科场文体从侧重‘诗赋’代之以‘经义’‘策论’。”可知,注重考试内容的实用性。(3)价值:根据材料“纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展向全社会开放。”可知,选拔范围的不断开放;根据材料“创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度”可知,公平竞争机制;根据材料“使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。”可知,选拔注重择优。

17、答案:(1)动机:富国强兵;保护农民利益。(4分)

实际效果:增加了国家财政收入;加重了人民的经济负担;农民的劳动时间并未得到保证;造成钱荒,不利于商品经济发展。(8分)

(2)启示:改革要充分保障人民的利益;改革要坚持顶层设计与有效执行相结合。(6分)

解析:(1)第一小问,根据材料信息并结合所学知识,从国家和农民的层面归纳;第二小问,根据材料信息并结合所学知识,从国家收入、农民负担、劳动时间、商品经济等角度进行分析。(2)第一小问,根据材料信息,从推行方式和信用程度上归纳;第二小问,根据材料信息,从利益归属、实施效果等方面总结教训即可。

18、答案:

示例一观点:中国古代官僚政治具有持续性并不断强化。

(类似观点:中国专制政体开端于秦朝并不断强化、专制政体是中国古代主要政治形态等)

论述:秦代官僚政治是在战国时代的封建贵族政治的废墟上建立起来的,而随后的各个朝代都是在前代的官僚政治的基础上加以发展,从而达到维护其封建统治的目的,中国两千多年的封建社会,一方面表现为各个王朝的更替,另一方面,为巩固统治,新王朝建立之后都在强化官僚政治,如汉朝推行的察举制和刺史制,通过察举来选择官员,削弱了贵族对政治的影响,唐代实行三省六部制,三省相互牵制,提高了行政效率,也强化了君主专制,宋代二府三司制度亦是如此。另外,中国两千多年的封建社会,不变的是统治阶级对农民的剥削和压迫,巾国封建君主通过各级文武官吏对农民施行剥削榨取的权力转移。

因此,纵观中国历史的发展,我们可以发现,中国古代官僚政治具有持续性并不断强化。

示例二观点:中国古代官僚政治具有包容性和专制性。

(类似观点:中国古代专制官僚政治决定了中国古代文化形态、中国古代文化与古代政治高度交融等)

论述:中国古代官僚政治不仅包括官僚政治活动,还与中国文化的伦理、宗教、法律、财产、艺术等有着密切而协调的联系,首先,中国以父系为中心的家族制和宗法组织在官僚政治建立之后被强化,国与家相通,君权与父权相互为用。其次,法律和政治的关系密切,中国古代法律是维护君主专制和官僚政治的工具,最后在思想文化上,社会主流思想是维护官僚政治的工具,如汉代董仲舒宣传的“天人感应”“天人合一”以及宋明理学,把封建伦理道德上升到“天理”的高度。

因此,中国古代家族制度、法律、思想在某种程度上不但从外部给予官僚政治有利的影响,而且也变为官僚政治的一种机能、配合物。

解析:本题为开放性试题,关键是要能够提取材料信息。学生可从材料中“其经历了两千余年的长期岁月,除了极少数场合外,巾国的政治形态并没有了不起的变更换则言之,即一直受着专制政体官僚政治的支配,所谓二千年之政,秦政也’”得出“中国古代官僚政治具有持续性不断强化”的观点,根据材料中的“与中国整个长期专制时代不同,巾国文化中的每一个因素,好像是专门为专制官僚统治特制的一样,在几千年中。仿佛都与专制官僚政治达到了水乳交融的调和程度”的信息,可得出“中国古代官僚政治具包容性”的观点。学生可选取其中一种或全部观点进行论述,在论述时应结合所学知识进行阐述。

(考试时间75分钟,满分100分)

注意事项:考生答题时,请将答案填写在答卷上,在本试卷上答题无效。

一、选择题。本题共15小题,每小题3分,共计45分

1、《淮南子》载:“禹之时,以五音听治。悬钟、鼓、磬、铎,置鼗,以待四方之士。为号曰: ‘教寡人以道者击鼓,谕寡人以义者击钟,告寡人以事者振铎,语寡人以忧者击磬,有狱讼者摇鼗。’”这主要表明,禹( )

A.制定了完备的礼乐制度 B.注意倾听民众的声音

C.利用宗法思想进行统治 D.建立了森严的等级制度

2、1979年,在辽宁喀左东山嘴遗址发现了红山文化石砌建筑遗址、玉器与陶塑人像;1983年,在临近地区又发现了红山文化牛河梁遗址群并发掘了其中的“女神庙”与积石冢。这两项重大发现对考古界根深蒂固的中原中心、汉族中心的传统观念提出了挑战。材料表明( )

A.红山文化是中华文明的中心 B.考古发现可以影响历史研究

C.考古发现能够还原历史面貌 D.考古是历史研究的最佳途径

3、下图体现了《史记》所载的黄帝世系。这一记载( )

A.出现时间较晚,其真实性不可考证 B.标志中华民族多元一体格局形成

C.反映出中国人的“大一统”观念 D.表明西汉开始了夷夏共同体重组

4、针对伤寒横行的严峻局面东汉南阳太守张仲景发出“感往昔之沦丧伤横天之莫救”的感慨亲自在衙门“坐堂”问诊看病。这反映出当时( )

A.医生享有崇高的社会地位 B.医药学获得了长足的发展

C.官吏掌握较高的医学常识 D.儒士拥有较强社会责任感

5、三国时期,造成鼎立局面持续的决定性因素是( )

A.吴蜀联合对抗曹魏 B.封建经济的分散性

C.司马氏夺权影响魏国统一 D.三国经济发展形成相对均势

6、南北朝时,北人骑马是日常生活,南人则畏马如虎。唐代时,南北人对骑马已经习以为常,男女皆然。唐人骑术水平不差,是以马球成为常见运动。材料现象反映了唐朝时期( )

A.北方文化逐渐取得了主导地位 B.男女社会地位趋于平等

C.民族交融为中华文明注入活力 D.游牧经济范围不断扩大

7、开皇(隋文帝)三年,度支尚书长孙平鉴于“天下州县多罹水旱,百姓不给”的社会现实,“奏令民间每秋家出粟麦一石已下,贫富差等,储之闾巷,以备凶年,名曰‘义仓’”。“自是州里丰衍,民多赖焉”。据此可知,设立义仓的主要目的是( )

A.增加政府财政收入 B.维护社会稳定

C.促进农业经济发展 D.繁荣粮食市场

8、“魏、晋时代……乃因当时地方骚乱,交通阻梗,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。”这表明当时( )

A.九品中正制度难于推行 B.科举制加强中央集权

C.中央加强人才选拔管理 D.察举制重视品德才能

9、山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟,是中国古代雕刻艺术的宝库。二者虽然都是在北魏时期开凿,但是风格不同。云冈佛像的造型,一般是唇厚、鼻高、目长、额丰、肩宽,显得庄严雄健。龙门石窟则更多地表现出中国的艺术形式,大佛的形象也由庄严肃目变为和蔼可亲。出现这种不同和变化的主要原因是( )

A.佛教在北方的衰落 B.北魏政权的分裂

C.孝文帝改革的汉化政策 D.雕刻工匠个人审美观念的差异

10、据《元史 地理志》记载:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州(在边疆设立的由当地少数民族首领担任长官的州),往往在是,今皆赋役之,比于内地。”这主要说明元朝( )

A.边疆管理呈现与内地一体化的趋向 B.对边疆地区实施因地制宜的统治

C.疆域范围出现比唐朝扩大的趋向 D.改革赋役制度使财政收入大幅增加

11、酥油茶原是藏族特色饮品,到了元代,蒙古人也广泛接受它,研制出许多不同类型的酥油茶,明代汉族地区人民也颇为接受,记录百姓居家必用的类书《居家必用事类全集》专门记载了酥油茶的制作方法。这表明当时( )

A.西藏开始纳入国家政治版图 B.北方茶文化影响力日益超过南方

C.跨区域间长途贸易日益普遍 D.少数民族习俗丰富汉族饮食生活

12、宋代私营手工业中,出现了专门雇工从事劳作的佣作坊。其中,按日计工资的称“日佣人”,按月计工资的称“月作火”,还有论件或包工的。这一现象表明宋代私营手工业( )

A.催生了最早的资产阶级 B.促使租佃关系得到发展

C.摆脱了封建行会的束缚 D.出现了自由劳动力阶层

13、历代王朝非常重视漕运,秦汉漕粮通过黄河、渭河由东向西运抵长安;唐宋“辇越而衣, 漕吴而食”,漕运转变为东南至西北方向;及至元明清三朝,由南至北,“两浙之富, 国用所恃”。这反映了我国古代( )

A.农业区域化专业化 B.北方对南方的压迫

C.区域长途贩运出现 D.经济重心逐渐南移

14、1380年,明太祖朱元璋“罢中书省,废丞相”后,分相权于六部,六部升格为独立部门,直接对皇帝负责。六部地位的提高,朱元璋又担心部权过重而威胁皇权,因而于1382年裁谏官,设六科给事中以监察六部和百官。以上举措( )

A.保障了吏治清明 B.形成了完善的监察体系

C.有利于加强皇权 D.体现了政府决策的随意

15、有学者认为清朝的皇帝是拥有四个面孔的多面体:他既是八旗的领袖和汉族儒教的皇帝,又是蒙古帝国的继承人,还是藏传佛教的大施主。这一认识反映出清朝( )

A.统一多民族国家的巩固 B.皇权专制的不断强化

C.地方管理体制的多元化 D.开放包容的宗教政策

二、非选择题,本题共3题,共计55分。

16、阅读下列材料:(25分)

选官制度是保证封建制度的重要举措,历代统治者对选官制度都极为关注。

材料一 随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。自隋文帝罢九品中正制,始立科举。炀帝时设进士等科,并命按十科举人,科举制度形成。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二 科举制度在宋代有了重大的发展,宋太祖确立殿试制度,加在省试之上,使科举取士变为解试、省试、殿试三级考试,使科举及第者直接成为“天子门生”,进一步摧毁考官和考生之间的座主、门生关系。针对唐科举门资取士的弊病,逐步取消资格限制,贯彻“取士不问家世”的原则。设置考试新章法,如考生搜身制、考官隔离制、试卷糊名、抄录制。科场文体从侧重“诗赋”代之以“经又”“策论”。

——摘编自黄留珠《中国古代选官制度》

材料三 纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统,创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

(1)结合所学知识,指出“九品中正制”创立的朝代及选官标准的演变。据材料一,说明隋文帝废除“九品中正制”的原因。

(2)据材料二,概括宋代科举制发展的表现。

(3)据材料三,说明中国古代文官选拔制度对于现代人才选拔的历史借鉴价值。

17、免役法和青苗法是王安石变法中推行全国、贯彻始终的法令。阅读下列材料,完成下列要求:(18分)

材料 王安石的一些变法令上,往往有“皆以为民”“使农人有以赴时趋事”的言论。在他秉政期间,发布的第一道免役令规定,开封府的乡村四、五等户不纳役钱。可是在向全国推行时,乡村下户被变法派很普遍地强加了役钱负担。待到役钱收入固定下来,宋廷又变相恢复了差役。在乡役方面既出免役钱,又服差役的情况,一直持续到南宋末。青苗法公布时宣称“公家无所利其入”,“依陵西青苗例钱”不收利息。在各地推行时,有的收息二分,有的收息三分,而且城廓户和乡村上户都被抑配青苗钱。农民在纳苗、役钱时大量支付钱币,使得“钱聚于上,而下有钱荒之患”。大臣孙傅后来对宋钦宗说:“祖宗法惠民,熙丰(宋神宗年号)法惠国。”

——摘编自王曾瑜《王安石变法简论》

(1)据材料并结合所学知识,指出王安石变法的动机,分析免役法和青苗法实施的实际效果。

(2)据材料归纳免役法和青苗法推行过程中的共同问题,据此谈谈王安石变法给你的启示。

18、阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 新旧历史学家已公认秦代是中国专制政体发轫的朝代,而由秦以后,直到现代化开始的清代,其经历了两千余年的长期岁月,除了极少数场合外,中国的政治形态并没有了不起的变更,换则言之,即一直受着专制政体一官僚政治的支配,所谓“二千年之政,秦政也”。在苏联以“中国通”见称的社会经济学史学家Wittfogel,谈到中国中古历史阶段时,特别强调“二千年官吏与农民的国家”这句话时……欧洲在专制官僚政治的历史阶段,曾经发生过两大运动,其一是启蒙运动,又其一是加尔文主义运动,……欧洲专制时代的学术、思想与教育并不与政治结合在一起的,反之,与中国整个长期专制时代不同,中国文化中的每一个因素,好像是专门为专制官僚统治“特制”的一样,在几千年中,仿佛都与专制官僚政治达到了水乳交融的调和程度。

——摘编自王亚南《中国官僚政治的诸特殊现象》

概括材料中的观点(任意一点或整体),并结合中国古代史知识加以论述。(要求:观点明确、史论结合)

答案及解析

1、答案:B

解析:本题考查夏禹治理国家的特点。材料体现的是大禹统治时期允许民众通过五音来表达自己的想法,说明大禹注意倾听民众的声音,B正确;完备的礼乐制度不是大禹制定的,A排除;材料未涉及宗法血缘关系,C排除;当时尚未建立森严的等级制度,D排除。

2、答案:B

解析:根据材料“1983年,在临近地区又发现了红山文化牛河梁遗址群并发掘了其中的‘女神庙’与积石家,这两项重大发现对考古界根深蒂固的中原中心、汉族中心的传统观念提出了挑战”及所学知识可得,考古发现可以影响历史研究,B项正确;材料未体现红山文化在中华文化中的地位,不符合题意,排除A项;材料未体现还原历史面貌,排除C项;材料没有拿考古和其他的历史研究方法作比较,排除D项。故选B项。

3、答案:C

解析:本题考查“大一统”观念。《史记》所载黄帝世系说明黄帝是我国人民的共同祖先,这是中国人的“大一统”观念的反映,故C项正确;出现时间越晚的史实越容易考证,排除A项;材料无法体现中华民族多元一体格局形成,排除B项;西汉时期是我国统一多民族国家的巩固时期,“开始了夷夏共同体重组”表述错误,排除D项。

4、答案:D

解析:受儒学影响,东汉儒士崇尚节义,忠君爱民,张仲景所言“感往昔之沦丧,伤横天之莫救”正是这种社会责任感的集中体现,D项正确;医生的社会地位在材料中未体现,排除A项;题干未提及医药学的发展,排除B项;张仲景只能代表个案,不能得出整个官吏群体对医学常识(知识)的掌握程度,排除C项。

5、答案:D

解析:经济力量是一个国家政治和军事力量发展的基础。正是由于当时魏、蜀、吴三国经济发展相对均势,军事、政治力量相差不大,鼎立局面才得以维持,故D符合题意;A是曹魏未能统一全国的重要原因,但不是三足鼎立局面的决定性因素,故A不符合题意;封建经济的分散性是造成三足鼎立得以维持的重要因素,但不是三足鼎立局面得以维持的决定性因素,故B不符合题意;司马氏夺权影响魏国统一,但没有考虑三足鼎立是基于相对均势,故C不符合题意。

6、答案:C

解析:本题考查民族交融与中华传统文化。根据所学可知,南北朝时期,少数民族不断南下,甚至建立政权,促进了民族大交融,而民族之间的交融影响了人们的社会生活,从而使得骑马和马球成为唐代人们日常生活的重要组成部分,为中华文明注入了活力,故C项正确;材料中骑马习俗不能代表整个北方文化,且材料未提及南北文化的比重,无法说明唐朝时期北方文化逐渐取得了主导地位,A项错误;中国古代男尊女卑的基本状况没有变化,B项错误;材料只反映了南北朝和唐代人们骑马习俗的不同,与游牧经济的范围无关,D项错误。

7、答案:B

解析:设置义仓不会增加财政收入,A排除;根据“天下州县多罹水旱,百姓不给”“奏令民间每秋家出粟麦一石已下,贫富差等,储之闾巷,以备凶年,名曰‘义仓’”可以看出其设立义仓是为了要缓和社会矛盾,维护社会稳定,B项正确;义仓与农业发展没有直接关系,排除C;材料中没有涉及到增收与粮食市场的问题,排除D。故选:B。

8、答案:C

解析:由于现实条件的阻碍,中央“指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据”,说明当时中央政府仍然采取变通办法以选拔人才,即中央加强人才的选拔管理,故选C;当时九品中正制仍然在进行,而不是难于推行,排除A;魏晋时期实行的是九品中正制,科举制在隋唐时期才出现,察举制实行于汉代,排除BD。

9、答案:C

解析:根据材料结合所学知识可知,孝文帝改革前,北魏都城在大同,云冈佛像的造型具有少数民族风格,孝文帝改革后,北魏都城迁往洛阳,龙门石窟佛像具有汉文化特色,这主要是受孝文帝改革汉化政策的影响,C项正确;材料只是体现佛像风格变了,并没有说佛教衰落了,排除A项;北魏政权的分裂与材料内容无关,排除B项;主要是时代审美观念变化造成的这种不同和变化,并不是雕刻工匠个人审美观念的差异,排除D项。故选C项。

10、答案:A

解析:根据材料并结合所学可知,元在边疆地区采取同内地一样的赋役制度,说明元朝边疆管理呈现与内地一体化的趋向,A项正确;材料强调元朝边疆地区和内地赋役制度一样,“因地制宜”与此不符,排除B项;材料没有体现元朝疆域范围的变化,C项错误;材料并未涉及财政收入方面的信息,D项错误。

11、答案:D

解析:A.材料主要体现了酥油茶的制作方法,并未体现西藏开始纳入国家政治版图,排除;B.材料并未体现北方茶文化影响力超过南方,排除;C.材料认为提现跨区域长途贸易日益普遍,排除;D.元朝时期酥油茶制作方法广泛传播体现了少数民族风俗习惯丰富汉族饮食生活,正确。

12、答案:D

解析:本题考查宋代私营手工业的发展。从材料信息看,私营手工业中出现了雇佣关系,这表明人身依附关系趋向松弛,劳动力相对自由,故选D项;中国的資产阶级诞生于19世纪六七十年代,排除A项;租佃关系主要体现的是地主和佃农的关系,排除B项;题干中未涉及私营手工业雇工生产与封建行会管理的关系,排除C项。

13、答案:D

解析:本题选D。材料秦汉“由东向西”,唐宋由“东南至西北”,元明清“由南至北”, 可以反映出经济中心逐渐南移,故选D。A、B、C三项材料无法体现。

14、答案:C

解析:明太祖废中书省,罢丞相,权分六部,这有利于加强皇权;又设六科给事中以监察六部及百官,这样有利于皇帝掌控六部及百官,也有利于加强皇权,故C项正确;材料中的这些措施不能保障吏治的清明,排除A项;材料仅体现了六科给事中可以监察六部及百官,无法体现形成了完善的监察体系,排除B项;材料信息主要体现了明初皇权的加强,并非体现政府决策的随意,排除D项。故选:C。

15、答案:A

解析:本题考查清朝统一多民族国家的发展。“既是八旗的领袖和汉族儒教的皇帝,又是蒙古帝国的继承人,还是藏传佛教的大施主”说明不同的民族和文化都对其统治表示认同,使得统一多民族国家更加巩固,故选A项;“清朝的皇帝是拥有四个面孔的多面体”强调皇权覆盖的范围广,而不是强调其权力专制,排除B项;材料没有体现清朝地方管理体制多元化,排除C项;“是藏传佛教的大施主”仅这一条信息无法说明清朝实行开放包容的宗教政策,排除D项。

16、答案:(1)朝代:曹魏。 (1分)

演变:从初创时期的重视家世、道德和才能,演变为西晋时期主要看重家世。(6分)

原因:九品中正制的弊端日益暴露(豪强地主操纵选拔官僚);中小地主要求获得政治权利;打击豪强势力,加强中央集权的需要。(6分)

(2)表现:确立三级考试制度;减少考生资格的限制;严格考试程序的规范管理;注重考试内容的实用性。(6分)

(3)价值:选拔范围的不断开放;公平竞争机制;选拔注重择优。(6分)

解析:(1)朝代:根据所学知识可知,九品中正制创立于曹魏时期。演变:结合所学可知,九品中正制从初创时重视家世、道德和才能,演变为西晋时期主要看重家世。原因:根据材料“中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阔士族的限制,在政治上得到发展。”可知,九品中正制的弊端日益暴露、中小地主要求获得政治权利;根据材料“这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。”可知,打击豪强势力,加强中央集权的需要。(2)表现:根据材料“宋太祖确立殿试制度,加在省试之上,使科举取士变为解试、省试、殿试三级考试”可知,确立三级考试制度;根据材料“针对唐科举门资取士的弊病,逐步取消资格限制”可知,减少考生资格的限制;根据材料“设置考试新章法,如考生搜身制、考官隔离制、试卷糊名、抄录制。”可知,严格考试程序的规范管理;根据材料“科场文体从侧重‘诗赋’代之以‘经义’‘策论’。”可知,注重考试内容的实用性。(3)价值:根据材料“纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展向全社会开放。”可知,选拔范围的不断开放;根据材料“创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度”可知,公平竞争机制;根据材料“使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。”可知,选拔注重择优。

17、答案:(1)动机:富国强兵;保护农民利益。(4分)

实际效果:增加了国家财政收入;加重了人民的经济负担;农民的劳动时间并未得到保证;造成钱荒,不利于商品经济发展。(8分)

(2)启示:改革要充分保障人民的利益;改革要坚持顶层设计与有效执行相结合。(6分)

解析:(1)第一小问,根据材料信息并结合所学知识,从国家和农民的层面归纳;第二小问,根据材料信息并结合所学知识,从国家收入、农民负担、劳动时间、商品经济等角度进行分析。(2)第一小问,根据材料信息,从推行方式和信用程度上归纳;第二小问,根据材料信息,从利益归属、实施效果等方面总结教训即可。

18、答案:

示例一观点:中国古代官僚政治具有持续性并不断强化。

(类似观点:中国专制政体开端于秦朝并不断强化、专制政体是中国古代主要政治形态等)

论述:秦代官僚政治是在战国时代的封建贵族政治的废墟上建立起来的,而随后的各个朝代都是在前代的官僚政治的基础上加以发展,从而达到维护其封建统治的目的,中国两千多年的封建社会,一方面表现为各个王朝的更替,另一方面,为巩固统治,新王朝建立之后都在强化官僚政治,如汉朝推行的察举制和刺史制,通过察举来选择官员,削弱了贵族对政治的影响,唐代实行三省六部制,三省相互牵制,提高了行政效率,也强化了君主专制,宋代二府三司制度亦是如此。另外,中国两千多年的封建社会,不变的是统治阶级对农民的剥削和压迫,巾国封建君主通过各级文武官吏对农民施行剥削榨取的权力转移。

因此,纵观中国历史的发展,我们可以发现,中国古代官僚政治具有持续性并不断强化。

示例二观点:中国古代官僚政治具有包容性和专制性。

(类似观点:中国古代专制官僚政治决定了中国古代文化形态、中国古代文化与古代政治高度交融等)

论述:中国古代官僚政治不仅包括官僚政治活动,还与中国文化的伦理、宗教、法律、财产、艺术等有着密切而协调的联系,首先,中国以父系为中心的家族制和宗法组织在官僚政治建立之后被强化,国与家相通,君权与父权相互为用。其次,法律和政治的关系密切,中国古代法律是维护君主专制和官僚政治的工具,最后在思想文化上,社会主流思想是维护官僚政治的工具,如汉代董仲舒宣传的“天人感应”“天人合一”以及宋明理学,把封建伦理道德上升到“天理”的高度。

因此,中国古代家族制度、法律、思想在某种程度上不但从外部给予官僚政治有利的影响,而且也变为官僚政治的一种机能、配合物。

解析:本题为开放性试题,关键是要能够提取材料信息。学生可从材料中“其经历了两千余年的长期岁月,除了极少数场合外,巾国的政治形态并没有了不起的变更换则言之,即一直受着专制政体官僚政治的支配,所谓二千年之政,秦政也’”得出“中国古代官僚政治具有持续性不断强化”的观点,根据材料中的“与中国整个长期专制时代不同,巾国文化中的每一个因素,好像是专门为专制官僚统治特制的一样,在几千年中。仿佛都与专制官僚政治达到了水乳交融的调和程度”的信息,可得出“中国古代官僚政治具包容性”的观点。学生可选取其中一种或全部观点进行论述,在论述时应结合所学知识进行阐述。

同课章节目录