高中语文统编版必修上册3.1《 百合花》(共63张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册3.1《 百合花》(共63张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-30 17:17:27 | ||

图片预览

文档简介

(共63张PPT)

百合花

学习目标

语言建构与运用:把握小说的故事情节,品味小说朴素清新的语言,积累运用语言的技巧。

思维发展与提升:感受小说中通讯员、 新媳妇和“我”的人物形象特点,体会人物的性情美。理解各种描写手法对塑造人物的作用。

审美鉴赏与创造:体会小说中蕴含的诗情画意及其所反映的社会现实,感悟“百合花”的象征意义。

文化传承与理解:感受革命战争年代,军民之间的鱼水深情;体会解放战争胜利的基础和力量源泉;激励学生,走向有担当、有价值的理想人生。

我认为这是我最近读过的几十个短篇中间最使我满意,也最使我感动的一篇。

——茅盾《谈最近的短篇小说》

导入新课

作者简介

茹志鹃(1925-1998), 浙江杭州人,作家。当代作家王安忆的母亲。1943年参加新四军,1955年转业到上海,任《文艺月报》编辑。1958年3月,在《延河》月刊发表了著名作品《百合花》,标志着她的艺术风格开始形成。这篇“没有爱情的爱情牧歌”,曾被茅盾誉为当时最使他满意和感动的一篇短篇小说。

茹志鹃的创作以短篇小说见长,笔调清新俊逸,情节单纯明快,细节丰富传神,善于从较小的角度去反映时代本质。代表作:《百合花》《静静的产院》《高高的白杨树》《三走严庄》。

写这篇小说时,正是反右斗争后不久,茹志娟的家庭成员是这场扩大化运动的受害者。冷峻的现实生活使她“不无悲凉地思念起战时的生活,那时的同志关系”。

她说:“战争使人不能有长谈的机会,但是战争却能使人深交。有时仅几十分钟、几分钟,甚至只来得及瞥一眼便一闪而过,然而人与人之间,就在这个一刹那里,便能够肝胆相照,生死与共。”

《百合花》是她“在匝匝忧虑之中,缅怀追念时得来的产物”。

背景探寻

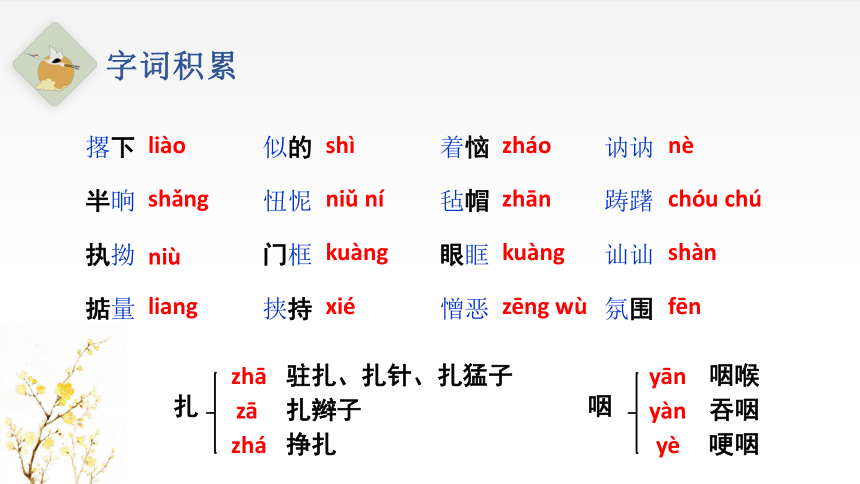

字词积累

撂下 似的 着恼 讷讷

半晌 忸怩 毡帽 踌躇

执拗 门框 眼眶 讪讪

掂量 挟持 憎恶 氛围

liào

nè

niǔ ní

zháo

xié

fēn

niù

zēng wù

shàn

shì

shǎng

liang

kuàng

zhān

kuàng

chóu chú

扎

咽

zhā

zā

zhá

挣扎

驻扎、扎针、扎猛子

扎辫子

yān

yàn

yè

哽咽

咽喉

吞咽

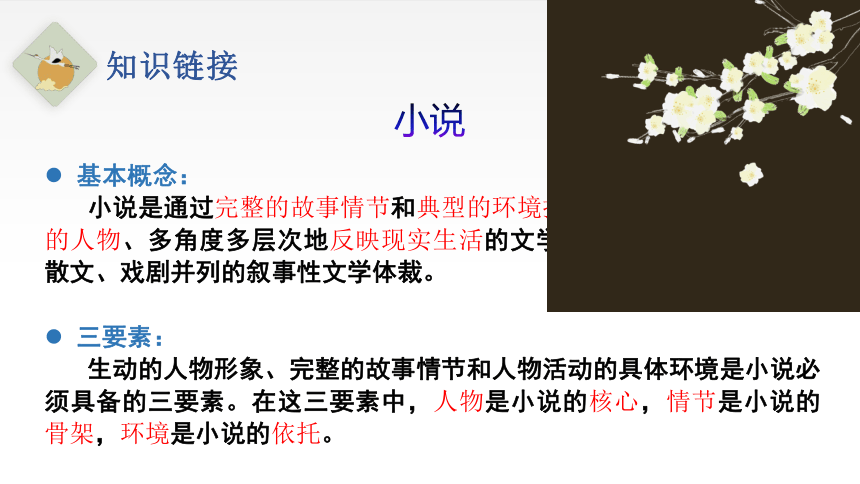

知识链接

基本概念:

小说是通过完整的故事情节和典型的环境描写来塑造具有典型性格的人物、多角度多层次地反映现实生活的文学体裁,是一种与诗歌、散文、戏剧并列的叙事性文学体裁。

三要素:

生动的人物形象、完整的故事情节和人物活动的具体环境是小说必须具备的三要素。在这三要素中,人物是小说的核心,情节是小说的骨架,环境是小说的依托。

小说

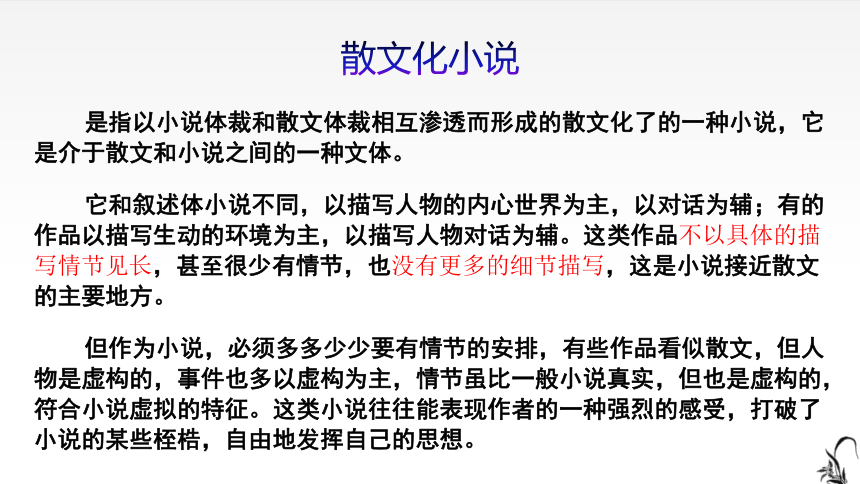

散文化小说

是指以小说体裁和散文体裁相互渗透而形成的散文化了的一种小说,它是介于散文和小说之间的一种文体。

它和叙述体小说不同,以描写人物的内心世界为主,以对话为辅;有的作品以描写生动的环境为主,以描写人物对话为辅。这类作品不以具体的描写情节见长,甚至很少有情节,也没有更多的细节描写,这是小说接近散文的主要地方。

但作为小说,必须多多少少要有情节的安排,有些作品看似散文,但人物是虚构的,事件也多以虚构为主,情节虽比一般小说真实,但也是虚构的,符合小说虚拟的特征。这类小说往往能表现作者的一种强烈的感受,打破了小说的某些桎梏,自由地发挥自己的思想。

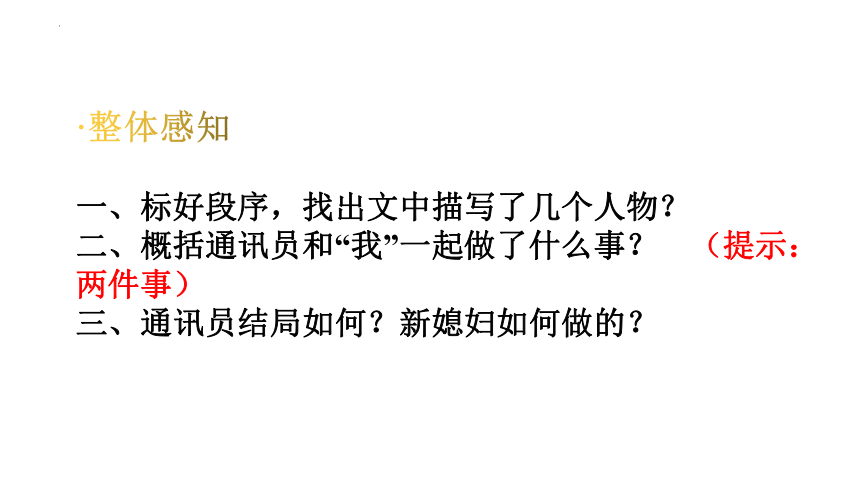

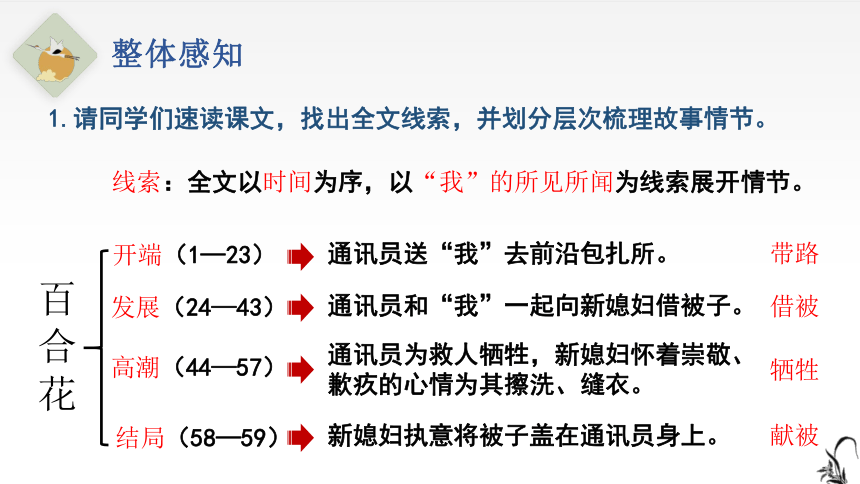

·整体感知

一、标好段序,找出文中描写了几个人物?

二、概括通讯员和“我”一起做了什么事? (提示:两件事)

三、通讯员结局如何?新媳妇如何做的?

通讯员送“我”去前沿包扎所。

通讯员和“我”一起向新媳妇借被子。

通讯员为救人牺牲,新媳妇怀着崇敬、歉疚的心情为其擦洗、缝衣。

新媳妇执意将被子盖在通讯员身上。

开端(1—23)

发展(24—43)

高潮(44—57)

结局(58—59)

带路

借被

牺牲

献被

百合花

整体感知

1.请同学们速读课文,找出全文线索,并划分层次梳理故事情节。

线索:全文以时间为序,以“我”的所见所闻为线索展开情节。

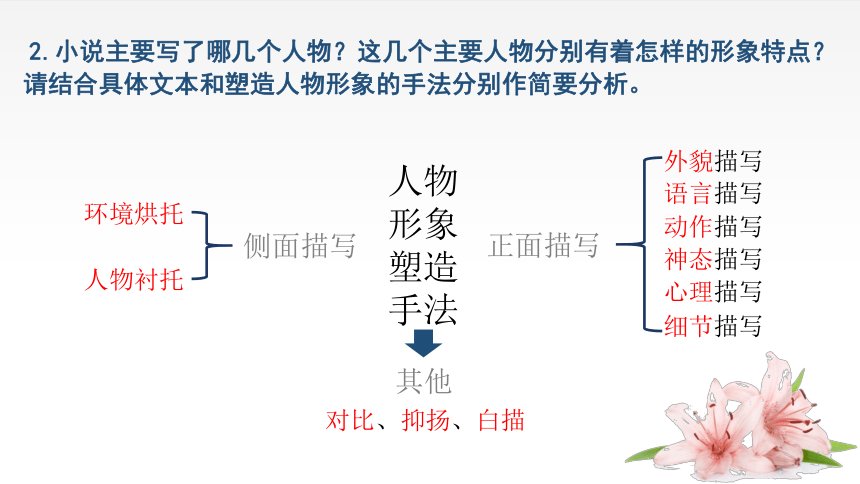

2.小说主要写了哪几个人物?这几个主要人物分别有着怎样的形象特点?请结合具体文本和塑造人物形象的手法分别作简要分析。

人物形象塑造手法

正面描写

外貌描写

语言描写

动作描写

神态描写

心理描写

细节描写

侧面描写

环境烘托

人物衬托

其他

对比、抑扬、白描

一、小通讯员的形象

快速浏览课文,找出文中对于通讯员描写的句子,分析小通讯员的形象。

(在课本上做批注:人物形象、描写方法)

第7段:现在从背后看过去,只看到他是高挑挑的个子,块头不大,但从他那副厚实实的肩膀看来,是个挺棒的小伙。他穿了一身洗淡了的黄军装,绑腿直打到膝盖上。肩上的步枪筒里,稀疏地插了几根树枝,这要说是伪装,倒不如算做装饰点缀。

①外貌描写和细节描写直接塑造了小通讯员年轻质朴,热爱生活的形象。

②首先从外貌描写来看,小通讯员是高挑个子,块头不大但肩膀厚实,并且穿的黄军装是“洗淡了的”。从这里可以看出小通讯员是一个年轻、质朴、充满活力的人。

③其次从细节描写来看,小通讯员的步枪筒里插着“几根树枝”作装饰。从这里可以看出小通讯员的天真和对生活的热爱。

第8段:他见我挨他坐下,立即张皇起来,好像身边埋下了一颗定时炸弹,局促不安,掉过脸去不好,不掉过去又不行,想站起来又不好意思。我拼命忍住笑,随便地问他是哪里人。他没回答,脸涨得像个关公,讷讷半晌,才说清自己是天目山人。

①动作描写和神态描写直接塑造了小通讯员羞涩紧张、质朴纯洁的形象。

②首先从神态描写来看,“张皇”、“局促不安”等词语,淋漓尽致地体现了小通讯员对于“我”的行为的紧张和羞涩。

③其次从动作描写来看,“脸涨”、“讷讷半晌”等词语,更生动地塑造了小通讯员质朴纯洁的形象。

原文情节 描写手法 形象特征

人物形象探究

文中的小通讯员是一个什么样的人?作者是如何塑造的?

送“我”去包扎所的路上故意停下来等我

动作描写

善解人意、腼腆

“高高的个子,块头不大……厚实的肩膀,穿一身洗淡的黄军装”

肖像描写

质朴

见我挨他坐下,局促不安,问他话时脸涨得通红“忸怩起来,两只手不停地数摸着皮腰带上的扣眼”

动作

神态描写

腼腆、害羞

“大军北撤时我自己跟来的”,为救战友而牺牲

语言描写

勇敢

步枪筒里的树枝和野菊花;给我开饭的两个馒头

细节描写

热爱生活、体贴

天真纯洁,充满朝气,对生活与自然无比热爱。如文中通过细节描写他枪筒里插着的几根树枝和一枝野菊花。

憨厚朴实,拘谨腼腆。如文中通过动作、神态描写,写“我”去包扎所的路上他故意停下来等“我”,给“我”开饭的两个馒头,“我”面对小通讯员坐着时,他“张皇”“局促不安”“脸涨得像个关公”。

不善言辞,诚挚认真。如他认识到自己借被子的方法不对,可能会给群众造成不良影响时,马上松松爽爽地跟“我”前去解释;借到被子后,当他知道这是新媳妇唯一的嫁妆时,又立刻感到不安,想要把被子再送回去。

不畏牺牲,舍已为人。文中通过担架员的对话侧面描写,他为了保护担架队员英勇捐躯。

通讯员

形象小结

小通讯员是一个天真活泼,充满朝气,对生活和自然无比热爱又憨厚朴实,拘谨腼腆,不善言辞,质朴纯洁,不畏牺牲,舍己为人的军人形象。

二、新媳妇的形象

快速浏览课文,借鉴上面的分析方法,分析新媳妇的形象。(在课本上做批注:重点分析30、44、58-59)

第30段:这媳妇长得很好看,高高的鼻梁,弯弯的眉,额前一溜蓬松松的刘海。穿的虽是粗布,倒都是新的。

①外貌描写直接塑造了新媳妇美丽淳朴的形象。

②从外貌描写来看,新媳妇弯眉并且鼻梁高,无疑是美丽的。但她身穿粗布,从这里可以看出新媳妇是一位美丽淳朴的人。

第44段

①语言描写、动作描写和神态描写,直接塑造了新媳妇善良亲切、乐观友爱的形象。

②从语言描写来看,新媳妇最后到底还是问“我”小通讯员的下落,从这里可以看出新媳妇对“同志弟”的牵挂,不计前嫌,十分善良亲切。

③从动作描写和神态描写来看,新媳妇“笑眯眯地抿着嘴”生动地体现了新媳妇面对艰难生活条件依然乐观;“东张西望”寻找小通讯员可以看出新媳妇不计较地姿态,很友爱。

第58-59段

①语言描写、动作描写和神态描写,直接塑造了新媳妇对解放军的热爱崇敬,无私高洁的形象。

②从语言描写来看,新媳妇气汹汹地嚷“是我的—”,与开头出于舍不得而不愿借给被子伤员盖,前后对比明显。从这里可以看出新媳妇对解放军的热爱崇敬,以及无私的形象。

③从动作描写和神态描写来看,新媳妇的“脸发白”、“劈手夺过”以及“狠狠地瞪”、“气汹汹地嚷”等动作和神态,也均体现了新媳妇在面对小通讯员的牺牲内心无比悲痛,对解放军的敬仰之情溢于言表。

新媳妇

通过外貌描写表现新媳妇的容貌美,漂亮质朴。她是过门刚三天的新媳妇,“长得很好看,高高的鼻梁,弯弯的眉……头上已硬挠挠地挽了髻” 。

通过动作、心理描写表现新媳妇的道德美,心地善良。“好像在掂量我刚才那些话的斤两。半晌,她转身进去抱被子了”,十分善解人意。

通过神态、动作描写表现新媳妇的人性美,尊敬军人,品质高洁。她“脸发白,劈手夺过被子,狠狠地瞪了他们一眼”,能够甘于奉献。

通过细节描写表现新媳妇的青春美,娴静羞涩。她“脸扭向里面,尽咬着嘴唇笑”,“低头咬着嘴唇”,腼腆而娇羞。

六次“笑” 描写手法 内心情感

前三次

后三次

人物形象探究

在全文找到关于“新媳妇”六次“笑”,两次“啊”描写,分析其内心情感的变化。

①“脸扭向里面,尽咬着嘴唇笑”“低头咬着嘴唇,好像忍了一肚子的笑料没笑完”

②“她不笑了,一边听着,一边不断向房里瞅着。”

③“那媳妇一面笑,一面赶忙找针拿线,要给他缝上。”

神态描写

细节描写

动作描写

①“笑眯眯地抿着嘴”,东张西望要找那位“同志弟”

②得知“同志弟”已去前沿就“不好意思地笑了一下”

③说完“他可受我的气了”,又“抿着嘴笑着”

神态描写

动作描写

语言描写

娇羞

矛盾

内疚

关心

牵挂

歉疚

害羞

两次“啊” 描写手法 内心情感

人物形象探究

在全文找到关于“新媳妇”六次“笑”,两次“啊”描写,分析其内心情感的变化。

当通讯员受重伤被抬进包扎所后,正在帮着工作的新媳

妇看到后“短促地‘啊’了一声”

语言描写

新媳妇了解了通讯员负伤的原因之后“又短促地‘啊’了一声”

意外

惊讶

关切

激动

震惊

形象小结

新媳妇宛若一尊美神,她的音容笑貌,她的娇羞、细腻和“倔强”,犹如出水的芙蓉一般清新、纯净。她是是革命战争年代广大农村革命妇女的典型代表,她那如“百合花”般俊美爱笑的外表美和纯洁高尚的人性美、人情美,给人以美感和启迪。

人物形象答题方法:

①这段话运用了 (描写手法),直接/间接塑造了人物 的形象。

②首先,从 (描写手法1)来看,(文本分析),从这里可以看出人物 的形象。

③其次,从 (描写手法2)来看,(文本分析),从这里可以看出人物 的形象。

④ 总之,人物&情节&形象。

“我”的作用

“我”是小说的线索人物,贯穿整个故事。“我”是小通讯员和新媳妇之间不可或缺的穿针引线的人物,也是故事情节的推动者。

作品通过“我”带有女性特征的细致观察,有助于人物形象的塑造,使小通讯员和新媳妇的形象跃然纸上。

“我”是小说中塑造的一个人物形象,通过和通讯员、新媳妇的交往故事表现了军民鱼水之情,人与人之间纯洁的关系,歌颂了人性美、人情美。

“我”是故事的叙述者、见证者,增加了故事的真实性。

通过“我”富于浪漫的想象,使作品充满抒彩。

讨论“我”在文中的作用

情节

主要人物

主题

第一人称

特有的

高考链接

次要人物即陪衬人物或线索人物,其作用一般有:

对主要人物起陪衬作用。

贯穿全文的线索,推动情节发展。

同主要人物一同揭示或凸显主旨。

特别是以第一人称叙述的“我”,多起到叙述者和见证人的作用,增加小说的真实性。

人物总结

我

通讯员

腼腆、质朴、英勇

线索:百合花被

新媳妇

善良、纯朴、圣洁

高考链接

环境:交代故事发生的背景(时间、地点、环境等);渲染气氛。

人物:塑造了……的人物形象,表现了人物……的性格或精神,刻画了人物……的心理,使人物形象更加丰满。

主题:揭示或表达或寄托或暗示了……的主题,深化主题,突出主题,丰富主题等。

情节:引起下文,为下文做铺垫、埋伏笔,承上启下,照应前文,总结全文等等。

读者感受:设置悬念,吸引读者注意力,引起读者的阅读兴趣,引发读者思考。

分析某一情节的作用

高考链接

总领全文,引出下文,为下文某一情节作铺垫或与下文构成对比或衬托;

点明人物的身份、特征(引出某个人物的出场);

引出话题,开门见山,点明主题;

设置悬念,激发读者阅读兴趣。

开头段常见的作用

写景式开头作用为:

交代故事发生的背景(时间、地点、环境等);

渲染气氛;

烘托人物心情。

高考链接

承上启下,总结前文,领起后文,照应前后文,铺垫或埋下伏笔,推动情节发展;

侧面烘托人物形象。

中间段落常见的作用

总结全文、照应前文,呼应标题;

卒章显志,概括并深化主题;

耐人寻味,令人深思;

暗示人物命运等。

结尾段落常见的作用

高考链接

在情节上:为后面借被子这一情节做铺垫,并且和后文为了战友英勇牺牲形成对比。

在人物上:通过这一情节表现了通讯员憨厚朴实,拘谨腼腆的性格。

在主题上:通过我和通讯员的交往,表现了纯洁的战友之情。

分析本文开头叙述我和通讯员一起去包扎所这一情节的作用

高考链接

在情节上:和前文形成照应,使故事情节更加完整。

在人物上:进一步突出了新媳妇内心像百合花一样纯洁、高尚的心灵以及对战士的真挚情感。

在主题上:凸显战争年代军民之间纯洁的鱼水之情这一主题。

在读者上:意味深长,引人深思。

结尾处写新媳妇把印有百合花的被子盖在通讯员身上,这一情节有什么作用?

3.除了通讯员和新媳妇,谁还在小说中起到了不可或缺的作用呢?这个不可或缺的角色在小说中有什么作用?

“我”作为第一人称叙述者,增强了故事的现场感和可信度,拉近了与读者的距离。

“我”是贯穿全文的线索,小说始终围绕着“我”和通讯员之间的交往展开叙事:“我”与通讯员去前沿包扎所、“我”与通讯员一起借被子、“我”在前沿包扎所最后一次见到通讯员(通讯员牺牲)。“我”使文章浑然一体,结构完整严谨。

“我”

通过“我”的视角描绘通讯员和新媳妇的人物形象。如围绕“我”这个线索,作者巧妙地把“我”对通讯员的感情变化融入其中:从开始的生气、产生兴趣到逐渐熟悉,接着从心底爱上这个傻乎乎的小同乡,然后是中秋夜的思念、牵挂,到最后通讯员牺牲,“我”的内心无限悲痛。这样,“我”的感情始终贯串在整个小说的故事情节之中,作者从“我”的感情变化中逐步完成对通讯员性格的塑造。而“我”的形象也逐渐丰满起来,一个热情大方、活泼开朗的女性形象跃然纸上。

“我”是通讯员和新媳妇之间不可缺少的穿针引线的人物,是故事情节发展的重要推动者。

通过“我”的女性视角来反映战争的残酷,绕开激烈的战斗场面,使小说充满了抒情意味,更能引发读者的想象,丰富和深化小说的主题。

选材上,运用女性视角,选材讲究,以小见大,小说正是通过借被子这件小事,来引入主题的。

主旨上,以女性视角来描写战争,弱化了战争场景,突出表现人情美与人性美。

手法上,注重细节描写,通过细腻而有层次的心理活动来刻画人物。以女性细腻的笔触来叙述故事、塑造人物,使情节更加生动,形象更加饱满。

风格上,以中秋节为背景,用“野菊花”“百合花”等富有浪漫色彩的事物,增添了小说的诗情画意。

4.有评论家说:“《百合花》是女性视角下的抒情挽歌。”请结合小说内容,简要分析小说采用女性视角的表达效果。

深入探究

体会本篇小说的精巧构思:百合花有什么特点?找出与百合花被相关的情节,朗读并复述百合花被的最后结局。理解百合花被和百合花在本小说中的地位和作用。

色泽文雅,香气清幽,白净纯洁,即清丽,纯洁,高雅……

特点

相关情节

这原来是一条里外全新的新花被子,被面是假洋缎的,枣红底,上面撒满白色百合花。

我看见她把自己那条白百合花的新被,铺在外面屋檐下的一块门板上。

卫生员……动手揭掉他身上的被子。新媳妇……劈手夺过被子,自己动手把半条被子平展展地铺在棺材底,半条盖在他身上。那条枣红底色上洒满白色百合花的被子,这象征纯洁与感情的花,盖上了这位平常的、拖毛竹的青年人的脸。

意象解读

作用一:小说中三次提到的那条“枣红底上面撒满白色百合花的被子”。用以反复点题,突出标题的象征意义,同时也使情节的发展更加连贯。

作用二:使整篇作品结构严密,层次清晰,前后呼应。

作用三:围绕借被子事件,对小通讯员和新媳妇这两个人物的性格作了生动的刻画。最后通过对新媳妇的集中描写,有力地烘托了小通讯员的动人形象。

总结归纳

小说构思是非常巧妙的。表面上看,百合花的纯洁清新美好好像只与新媳妇有关,其实,百合花的特点与小说中的其他人物的性格,与人和人之间的关系也是紧密关联的。

百合花,色泽文雅,香气清幽,白净纯洁。本文题目以借代的手法指印有百合花的被子。

更重要的是,作者赋予了百合花丰富的象征意义:

小通讯员和新媳妇、军民之间、战士和战士之间的情感都像百合花一样纯洁高尚美好。一句话,百合花,象征着人性的美好。

高考链接

标题对于一篇小说,尤其是短篇小说,往往是“照亮读者眼睛的灯笼”,会起到摄人心魄的作用。

命题类型

理解标题意蕴

分析标题作用

高考链接

以时间、地点、环境为题,如《故乡》《边城》

以人物、人物形象特征为题,如《赵一曼女士》《铁齿铜牙纪晓岚》

以事件为题,如《林黛玉进贾府》《宝玉挨打》

以线索为题,如《项链》《命根子》

以主旨(寓意、情感)为题,如《再塑生命》《祝福》,《百合花》

以问题为题,如《钢铁是怎样炼成的》

高考链接

理解标题意蕴

表层义(字面义、最浅层的含义)

深层义(引申义、比喻义、象征义)

结合标题所用表达技巧:常用的有双关、比喻、象征等

联系小说情节、人物、环境和主题进行挖掘

答题思路

高考链接

理解标题意蕴

例:小说以“百合花”为标题,有什么寓意,请结合全文简要分析。

表层义

“百合花”是以借代手法指印有百合花的被子(新媳妇唯一的嫁妆)

深层义

小通讯员和新媳妇都有百合花一样高尚、纯洁、美好的心灵;

百合花象征着人与人之间纯洁、高尚的人性美和人情美。

百合花蕴含深刻寓意:

高考链接

分析标题作用

答题思路

人物方面:

交代或突出主要人物形象,如《装在套子里的人》《铁齿铜牙纪晓岚》

情节方面:

概括小说主要事件,如《清兵卫与葫芦》

贯穿全文,起线索作用,如《项链》《祝福》

环境方面:

点明时间地点,创设故事背景,渲染环境氛围,奠定文章感情基调;或交代了故事发生的社会环境,如《边城》

高考链接

分析标题作用

主题方面:

答题思路

寄托作者情感,揭示小说主旨,深化主题,如《祝福》

手法效果:

运用手法,生动形象,意蕴丰富,如《命根子》

读者方面:

设置悬念,激发读者兴趣,吸引读者的眼球,使读者产生阅读的冲动。 引发读者思考。如问题式标题《钢铁是怎样炼成的》

高考链接

分析标题作用

例:小说以“百合花”为题,有何用意?请结合小说内容进行探究。

情节方面:

百合花被子是情节的一部份,推动了情节的发展。

人物方面:

通过写百合花衬托出通讯员和新媳妇高尚、纯洁、美好的心灵。

主题方面:

深化文章主题,突出了小说人性美、人情美的主题。

读者方面:

以百合花为题,吸引读者,激发读者阅读的兴趣。

第一次是在去包扎所的路上,第二次是“我”目送他走远的时候。

在即将发起总攻的时候,在紧张的战斗间隙,这个小战士还有心思把伪装作为装饰,在枪筒上插上树枝和野菊,体现了小通讯员的青春活力,纯朴天真,表现了他对生活的热爱。

1.除了人物刻画,作者还在小说中反复点缀了一些事物,请你找出这些事物,并思考它们有怎样的表达效果?

枪筒里的树枝和野菊花

深入探究

通讯员给“我”两个馒头。这一细节描写在文中出现两次:

第一次,通讯员离开包扎所返回团部时给“我”留下两个馒头,说是给“我”开饭,这是他对同志的关心、体贴。同时,也激起了读者对小通讯员的喜爱之情,为下文失去这么好的战友而悲痛蓄势。

第二次是通讯员牺牲后,“我”无意中碰到他给“我”开的饭——两个干硬的馒头。“我”睹物思人,想起他的羞涩憨厚,天真活泼,善良体贴,通过这“饱含着战友之情”的两个馒头,深切表达了“我”痛失战友的悲痛之情,“立片言而居要”,产生了“无声胜有声”的艺术效果,引起了读者的强烈共鸣。

馒头

第一次是通讯员借被子时因慌张而挂破上衣,衣服上有了破洞,而且不肯让新媳妇缝补,这既照应了前文写的小通讯员的腼腆、憨厚,又表现了他的执拗,当然还带有一点对新媳妇的恼意。

第二次是通讯员要回部队时,“我”看到他肩上撕挂下来的布片,说明“我”一直目送小通讯员远去,加上对“我”后悔心情的描写,细腻地渲染了“我”对小通讯员的惦念、关怀,并且隐隐约约地暗示小通讯员要出事,为下文写小通讯员负伤牺牲埋下伏笔。

通讯员衣肩上的破洞

第三次是“我”看见他安详地合着眼,军装的肩头上露着那个大洞,一片布还挂在那里。通讯员连这个破洞都没来得及缝补就牺牲了,表现了小通讯员大公无私、舍己救人的高尚品质。

最后一次是新媳妇缝通讯员衣服上的破洞。这其中,包含着丰富的内容和感情:有新媳妇对当初小通讯员“受气”的懊悔和内疚,更饱含对烈士的敬佩和痛悼……照应小说故事情节的前后发展,渲染气氛,牵动读者的心。

通过这前后呼应的细节描写,一方面表现了通讯员不顾个人安危,把生的希望留给别人的高贵品质;另一方面表现出新媳妇对通讯员的关心、痛惜。

第一次是借被时,第二次是新媳妇刚来包扎所铺被子时,第三次是献被给牺牲的通讯员时。

百合花新被的出现不仅起到了刻画人物的作用,说明新媳妇对解放军的真挚情感,而且巧妙地点明小说的主题:解放军战士是高尚的,他们得到人民的热爱是无愧的。战士们的高尚情操,战士们对人民群众的赤诚感情,犹如百合花那样纯洁、美好。

总之,文中的这些细节描写不仅使作品前后呼应、结构严谨,而且将人物塑造得个性鲜明,血肉丰满。

新媳妇的百合花新被

情节上:“百合花”串起小说的主要情节。百合花是小说中新媳妇新被子上的图案,新被子是贯串全文的线索,作者借助新被子串起小说的主要故事情节,如借被子和献被子,同时也把两个主要人物联系了起来。

人物上:“百合花”是人物美好心灵和品格的象征。年轻的通讯员舍身救人,漂亮的新媳妇舍弃自己唯一的嫁妆新被子,他们都有着纯真、高洁、美好的心灵,具有如百合花一样美丽的人性美。

主题上:小说表现出革命战争时期军民之间、战士之间高尚又纯洁的感情,“百合花”象征着小说的人情美,这也恰恰是小说的主题。

表达上:“百合花”一语双关(借代),使表达文雅、含蓄,体现出小说清新、俊逸的风格,激发了读者的阅读兴趣。

2.小说中描绘的人物事物众多,作者却偏偏以“百合花”为题,这样写有什么好处?请结合文本谈谈你的看法。

包括:自然环境描写和社会环境描写

①交代事件发生的时间;地点;背景

②渲染气氛,烘托人物的心情,为下文作铺垫(埋下伏笔)

③反映人物的性格和品质。

④推动情节的发展。

⑤暗示或升华作品主题。

环境描写的位置:

1、开头,渲染某种气氛、交待故事背景,为情节的发展作铺垫。

2、文中,推动故事情节的发展。

3、文末,升华主题、使作品具有无限的思考空间。

四、环境描写

早上下过一阵小雨,现在虽放了晴,路上还是滑得很。两边地里的秋庄稼,却给雨水冲洗得青翠水绿,珠烁晶莹,空气里也带有一股清鲜湿润的香味。要不是敌人的冷炮在间歇地盲目地轰响着,我真以为我们是去赶集的呢!

这里描写了雨后初晴的清晨,空气清新,有着淡淡的香味,庄稼青绿欲滴。这一段环境描写与前线的战斗环境气氛形成对比,轰响的炮火和优美的自然风景非常不协调,在这种不协调中突出了“我”对战争的厌恶。

采用视觉和嗅觉相结合的手法,描绘了雨过天晴后空气的清新,营造了一幅有色有味、生机勃勃的和平氛围。

3.故事发生在1946年中秋这个特殊的战争环境下,作者在作品中先后进行了多次环境描写,请你找出其中典型的环境描写,并进行赏析。

这里描写了雨后初晴的清晨,空气清新,有着淡淡的香味,庄稼青绿欲滴。

1.烘托人物心情,这一段环境描写与前线的战斗环境气氛形成对比,轰响的炮火和优美的自然风景非常不协调,在这种不协调中突出了“我”对战争的厌恶。

2.采用视觉和嗅觉相结合的手法,描绘了雨过天晴后空气的清新,营造了一幅有色有味、生机勃勃的和平氛围。

3.为情节做铺垫。这段环境描写与后面残酷战争的情节描绘形成对比,为之后情节做铺垫。

4.使读者感受到环境美和品格美的统一。

天黑了,天边涌起一轮满月。我们的总攻还没发起。敌人照例是忌怕夜晚的,在地上烧起一堆堆的野火,又盲目地轰炸,照明弹也一个接一个地升起,好像在月亮下面点了无数盏的汽油灯,把地面的一切都赤裸裸地暴露出来了。在这样一个“白夜”里来攻击,有多困难,要付出多少人的代价啊!我连那一轮皎洁的月亮,也憎恶起来了。

这里是自然景物描写和社会环境描写相结合。自然环境是满月中天,社会环境是战火连连。于是,在这冷酷的社会环境里,连满月也遭到了“我”的憎恶。

选材上善于从小处着眼,以小见大,通过细节表现主题。通讯员在能射出杀人子弹的枪筒里插着象征自然与和平的树枝与菊花,让我们在无言中感受战争与和平的剧烈冲突。

通过细腻而有层次的心理活动来刻画人物。小说通过“我”的一系列心理变化,刻画了小通讯员的形象。

4.请你小结本文的写作特点。

细节描写。通过一系列的细节描写生动形象的展现了通讯员和新媳妇的形象特点。丰富了形象,深化了主题。

独特的女性视角。

女性观察细致,以其视角叙述故事,可更多地展现细节,增强情节的生动性,让人如临其境。

女性感觉敏锐,可更好地刻画人物形象。如通讯员的牢骚、新媳妇的羞涩,更生动地表现出人物特点。

以女性视角描写战争,绕开激烈的战斗场面,从侧面突出战争的残酷,更能引发读者的想象。

小说以解放战争初期的一场战役为背景,描写的是1946年的中秋,在部队发起总攻之前,通讯员送“我”到前沿包扎所,我们一起向一个刚过门三天的新媳妇借被子,后来通讯员舍己救人,英勇献身,新媳妇为牺牲的通讯员献出新被子的故事,表现了战争年代人与人之间纯洁美好的关系,歌颂了人性美和人情美。

课堂小结

一枝野菊花,两个硬馒头,战火纷飞下,你的眼里是热爱,你的心里是温暖。

一声快趴下,全身扑危难,青春绽放中,你的英勇撼旧宇,你的大义照汗青。

每一个牺牲都是不朽,每一个伟大都由平凡。

自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,你正是这样的人,纵使时光流逝也掩不住你的光耀,你就是中国的脊梁!

百合花

学习目标

语言建构与运用:把握小说的故事情节,品味小说朴素清新的语言,积累运用语言的技巧。

思维发展与提升:感受小说中通讯员、 新媳妇和“我”的人物形象特点,体会人物的性情美。理解各种描写手法对塑造人物的作用。

审美鉴赏与创造:体会小说中蕴含的诗情画意及其所反映的社会现实,感悟“百合花”的象征意义。

文化传承与理解:感受革命战争年代,军民之间的鱼水深情;体会解放战争胜利的基础和力量源泉;激励学生,走向有担当、有价值的理想人生。

我认为这是我最近读过的几十个短篇中间最使我满意,也最使我感动的一篇。

——茅盾《谈最近的短篇小说》

导入新课

作者简介

茹志鹃(1925-1998), 浙江杭州人,作家。当代作家王安忆的母亲。1943年参加新四军,1955年转业到上海,任《文艺月报》编辑。1958年3月,在《延河》月刊发表了著名作品《百合花》,标志着她的艺术风格开始形成。这篇“没有爱情的爱情牧歌”,曾被茅盾誉为当时最使他满意和感动的一篇短篇小说。

茹志鹃的创作以短篇小说见长,笔调清新俊逸,情节单纯明快,细节丰富传神,善于从较小的角度去反映时代本质。代表作:《百合花》《静静的产院》《高高的白杨树》《三走严庄》。

写这篇小说时,正是反右斗争后不久,茹志娟的家庭成员是这场扩大化运动的受害者。冷峻的现实生活使她“不无悲凉地思念起战时的生活,那时的同志关系”。

她说:“战争使人不能有长谈的机会,但是战争却能使人深交。有时仅几十分钟、几分钟,甚至只来得及瞥一眼便一闪而过,然而人与人之间,就在这个一刹那里,便能够肝胆相照,生死与共。”

《百合花》是她“在匝匝忧虑之中,缅怀追念时得来的产物”。

背景探寻

字词积累

撂下 似的 着恼 讷讷

半晌 忸怩 毡帽 踌躇

执拗 门框 眼眶 讪讪

掂量 挟持 憎恶 氛围

liào

nè

niǔ ní

zháo

xié

fēn

niù

zēng wù

shàn

shì

shǎng

liang

kuàng

zhān

kuàng

chóu chú

扎

咽

zhā

zā

zhá

挣扎

驻扎、扎针、扎猛子

扎辫子

yān

yàn

yè

哽咽

咽喉

吞咽

知识链接

基本概念:

小说是通过完整的故事情节和典型的环境描写来塑造具有典型性格的人物、多角度多层次地反映现实生活的文学体裁,是一种与诗歌、散文、戏剧并列的叙事性文学体裁。

三要素:

生动的人物形象、完整的故事情节和人物活动的具体环境是小说必须具备的三要素。在这三要素中,人物是小说的核心,情节是小说的骨架,环境是小说的依托。

小说

散文化小说

是指以小说体裁和散文体裁相互渗透而形成的散文化了的一种小说,它是介于散文和小说之间的一种文体。

它和叙述体小说不同,以描写人物的内心世界为主,以对话为辅;有的作品以描写生动的环境为主,以描写人物对话为辅。这类作品不以具体的描写情节见长,甚至很少有情节,也没有更多的细节描写,这是小说接近散文的主要地方。

但作为小说,必须多多少少要有情节的安排,有些作品看似散文,但人物是虚构的,事件也多以虚构为主,情节虽比一般小说真实,但也是虚构的,符合小说虚拟的特征。这类小说往往能表现作者的一种强烈的感受,打破了小说的某些桎梏,自由地发挥自己的思想。

·整体感知

一、标好段序,找出文中描写了几个人物?

二、概括通讯员和“我”一起做了什么事? (提示:两件事)

三、通讯员结局如何?新媳妇如何做的?

通讯员送“我”去前沿包扎所。

通讯员和“我”一起向新媳妇借被子。

通讯员为救人牺牲,新媳妇怀着崇敬、歉疚的心情为其擦洗、缝衣。

新媳妇执意将被子盖在通讯员身上。

开端(1—23)

发展(24—43)

高潮(44—57)

结局(58—59)

带路

借被

牺牲

献被

百合花

整体感知

1.请同学们速读课文,找出全文线索,并划分层次梳理故事情节。

线索:全文以时间为序,以“我”的所见所闻为线索展开情节。

2.小说主要写了哪几个人物?这几个主要人物分别有着怎样的形象特点?请结合具体文本和塑造人物形象的手法分别作简要分析。

人物形象塑造手法

正面描写

外貌描写

语言描写

动作描写

神态描写

心理描写

细节描写

侧面描写

环境烘托

人物衬托

其他

对比、抑扬、白描

一、小通讯员的形象

快速浏览课文,找出文中对于通讯员描写的句子,分析小通讯员的形象。

(在课本上做批注:人物形象、描写方法)

第7段:现在从背后看过去,只看到他是高挑挑的个子,块头不大,但从他那副厚实实的肩膀看来,是个挺棒的小伙。他穿了一身洗淡了的黄军装,绑腿直打到膝盖上。肩上的步枪筒里,稀疏地插了几根树枝,这要说是伪装,倒不如算做装饰点缀。

①外貌描写和细节描写直接塑造了小通讯员年轻质朴,热爱生活的形象。

②首先从外貌描写来看,小通讯员是高挑个子,块头不大但肩膀厚实,并且穿的黄军装是“洗淡了的”。从这里可以看出小通讯员是一个年轻、质朴、充满活力的人。

③其次从细节描写来看,小通讯员的步枪筒里插着“几根树枝”作装饰。从这里可以看出小通讯员的天真和对生活的热爱。

第8段:他见我挨他坐下,立即张皇起来,好像身边埋下了一颗定时炸弹,局促不安,掉过脸去不好,不掉过去又不行,想站起来又不好意思。我拼命忍住笑,随便地问他是哪里人。他没回答,脸涨得像个关公,讷讷半晌,才说清自己是天目山人。

①动作描写和神态描写直接塑造了小通讯员羞涩紧张、质朴纯洁的形象。

②首先从神态描写来看,“张皇”、“局促不安”等词语,淋漓尽致地体现了小通讯员对于“我”的行为的紧张和羞涩。

③其次从动作描写来看,“脸涨”、“讷讷半晌”等词语,更生动地塑造了小通讯员质朴纯洁的形象。

原文情节 描写手法 形象特征

人物形象探究

文中的小通讯员是一个什么样的人?作者是如何塑造的?

送“我”去包扎所的路上故意停下来等我

动作描写

善解人意、腼腆

“高高的个子,块头不大……厚实的肩膀,穿一身洗淡的黄军装”

肖像描写

质朴

见我挨他坐下,局促不安,问他话时脸涨得通红“忸怩起来,两只手不停地数摸着皮腰带上的扣眼”

动作

神态描写

腼腆、害羞

“大军北撤时我自己跟来的”,为救战友而牺牲

语言描写

勇敢

步枪筒里的树枝和野菊花;给我开饭的两个馒头

细节描写

热爱生活、体贴

天真纯洁,充满朝气,对生活与自然无比热爱。如文中通过细节描写他枪筒里插着的几根树枝和一枝野菊花。

憨厚朴实,拘谨腼腆。如文中通过动作、神态描写,写“我”去包扎所的路上他故意停下来等“我”,给“我”开饭的两个馒头,“我”面对小通讯员坐着时,他“张皇”“局促不安”“脸涨得像个关公”。

不善言辞,诚挚认真。如他认识到自己借被子的方法不对,可能会给群众造成不良影响时,马上松松爽爽地跟“我”前去解释;借到被子后,当他知道这是新媳妇唯一的嫁妆时,又立刻感到不安,想要把被子再送回去。

不畏牺牲,舍已为人。文中通过担架员的对话侧面描写,他为了保护担架队员英勇捐躯。

通讯员

形象小结

小通讯员是一个天真活泼,充满朝气,对生活和自然无比热爱又憨厚朴实,拘谨腼腆,不善言辞,质朴纯洁,不畏牺牲,舍己为人的军人形象。

二、新媳妇的形象

快速浏览课文,借鉴上面的分析方法,分析新媳妇的形象。(在课本上做批注:重点分析30、44、58-59)

第30段:这媳妇长得很好看,高高的鼻梁,弯弯的眉,额前一溜蓬松松的刘海。穿的虽是粗布,倒都是新的。

①外貌描写直接塑造了新媳妇美丽淳朴的形象。

②从外貌描写来看,新媳妇弯眉并且鼻梁高,无疑是美丽的。但她身穿粗布,从这里可以看出新媳妇是一位美丽淳朴的人。

第44段

①语言描写、动作描写和神态描写,直接塑造了新媳妇善良亲切、乐观友爱的形象。

②从语言描写来看,新媳妇最后到底还是问“我”小通讯员的下落,从这里可以看出新媳妇对“同志弟”的牵挂,不计前嫌,十分善良亲切。

③从动作描写和神态描写来看,新媳妇“笑眯眯地抿着嘴”生动地体现了新媳妇面对艰难生活条件依然乐观;“东张西望”寻找小通讯员可以看出新媳妇不计较地姿态,很友爱。

第58-59段

①语言描写、动作描写和神态描写,直接塑造了新媳妇对解放军的热爱崇敬,无私高洁的形象。

②从语言描写来看,新媳妇气汹汹地嚷“是我的—”,与开头出于舍不得而不愿借给被子伤员盖,前后对比明显。从这里可以看出新媳妇对解放军的热爱崇敬,以及无私的形象。

③从动作描写和神态描写来看,新媳妇的“脸发白”、“劈手夺过”以及“狠狠地瞪”、“气汹汹地嚷”等动作和神态,也均体现了新媳妇在面对小通讯员的牺牲内心无比悲痛,对解放军的敬仰之情溢于言表。

新媳妇

通过外貌描写表现新媳妇的容貌美,漂亮质朴。她是过门刚三天的新媳妇,“长得很好看,高高的鼻梁,弯弯的眉……头上已硬挠挠地挽了髻” 。

通过动作、心理描写表现新媳妇的道德美,心地善良。“好像在掂量我刚才那些话的斤两。半晌,她转身进去抱被子了”,十分善解人意。

通过神态、动作描写表现新媳妇的人性美,尊敬军人,品质高洁。她“脸发白,劈手夺过被子,狠狠地瞪了他们一眼”,能够甘于奉献。

通过细节描写表现新媳妇的青春美,娴静羞涩。她“脸扭向里面,尽咬着嘴唇笑”,“低头咬着嘴唇”,腼腆而娇羞。

六次“笑” 描写手法 内心情感

前三次

后三次

人物形象探究

在全文找到关于“新媳妇”六次“笑”,两次“啊”描写,分析其内心情感的变化。

①“脸扭向里面,尽咬着嘴唇笑”“低头咬着嘴唇,好像忍了一肚子的笑料没笑完”

②“她不笑了,一边听着,一边不断向房里瞅着。”

③“那媳妇一面笑,一面赶忙找针拿线,要给他缝上。”

神态描写

细节描写

动作描写

①“笑眯眯地抿着嘴”,东张西望要找那位“同志弟”

②得知“同志弟”已去前沿就“不好意思地笑了一下”

③说完“他可受我的气了”,又“抿着嘴笑着”

神态描写

动作描写

语言描写

娇羞

矛盾

内疚

关心

牵挂

歉疚

害羞

两次“啊” 描写手法 内心情感

人物形象探究

在全文找到关于“新媳妇”六次“笑”,两次“啊”描写,分析其内心情感的变化。

当通讯员受重伤被抬进包扎所后,正在帮着工作的新媳

妇看到后“短促地‘啊’了一声”

语言描写

新媳妇了解了通讯员负伤的原因之后“又短促地‘啊’了一声”

意外

惊讶

关切

激动

震惊

形象小结

新媳妇宛若一尊美神,她的音容笑貌,她的娇羞、细腻和“倔强”,犹如出水的芙蓉一般清新、纯净。她是是革命战争年代广大农村革命妇女的典型代表,她那如“百合花”般俊美爱笑的外表美和纯洁高尚的人性美、人情美,给人以美感和启迪。

人物形象答题方法:

①这段话运用了 (描写手法),直接/间接塑造了人物 的形象。

②首先,从 (描写手法1)来看,(文本分析),从这里可以看出人物 的形象。

③其次,从 (描写手法2)来看,(文本分析),从这里可以看出人物 的形象。

④ 总之,人物&情节&形象。

“我”的作用

“我”是小说的线索人物,贯穿整个故事。“我”是小通讯员和新媳妇之间不可或缺的穿针引线的人物,也是故事情节的推动者。

作品通过“我”带有女性特征的细致观察,有助于人物形象的塑造,使小通讯员和新媳妇的形象跃然纸上。

“我”是小说中塑造的一个人物形象,通过和通讯员、新媳妇的交往故事表现了军民鱼水之情,人与人之间纯洁的关系,歌颂了人性美、人情美。

“我”是故事的叙述者、见证者,增加了故事的真实性。

通过“我”富于浪漫的想象,使作品充满抒彩。

讨论“我”在文中的作用

情节

主要人物

主题

第一人称

特有的

高考链接

次要人物即陪衬人物或线索人物,其作用一般有:

对主要人物起陪衬作用。

贯穿全文的线索,推动情节发展。

同主要人物一同揭示或凸显主旨。

特别是以第一人称叙述的“我”,多起到叙述者和见证人的作用,增加小说的真实性。

人物总结

我

通讯员

腼腆、质朴、英勇

线索:百合花被

新媳妇

善良、纯朴、圣洁

高考链接

环境:交代故事发生的背景(时间、地点、环境等);渲染气氛。

人物:塑造了……的人物形象,表现了人物……的性格或精神,刻画了人物……的心理,使人物形象更加丰满。

主题:揭示或表达或寄托或暗示了……的主题,深化主题,突出主题,丰富主题等。

情节:引起下文,为下文做铺垫、埋伏笔,承上启下,照应前文,总结全文等等。

读者感受:设置悬念,吸引读者注意力,引起读者的阅读兴趣,引发读者思考。

分析某一情节的作用

高考链接

总领全文,引出下文,为下文某一情节作铺垫或与下文构成对比或衬托;

点明人物的身份、特征(引出某个人物的出场);

引出话题,开门见山,点明主题;

设置悬念,激发读者阅读兴趣。

开头段常见的作用

写景式开头作用为:

交代故事发生的背景(时间、地点、环境等);

渲染气氛;

烘托人物心情。

高考链接

承上启下,总结前文,领起后文,照应前后文,铺垫或埋下伏笔,推动情节发展;

侧面烘托人物形象。

中间段落常见的作用

总结全文、照应前文,呼应标题;

卒章显志,概括并深化主题;

耐人寻味,令人深思;

暗示人物命运等。

结尾段落常见的作用

高考链接

在情节上:为后面借被子这一情节做铺垫,并且和后文为了战友英勇牺牲形成对比。

在人物上:通过这一情节表现了通讯员憨厚朴实,拘谨腼腆的性格。

在主题上:通过我和通讯员的交往,表现了纯洁的战友之情。

分析本文开头叙述我和通讯员一起去包扎所这一情节的作用

高考链接

在情节上:和前文形成照应,使故事情节更加完整。

在人物上:进一步突出了新媳妇内心像百合花一样纯洁、高尚的心灵以及对战士的真挚情感。

在主题上:凸显战争年代军民之间纯洁的鱼水之情这一主题。

在读者上:意味深长,引人深思。

结尾处写新媳妇把印有百合花的被子盖在通讯员身上,这一情节有什么作用?

3.除了通讯员和新媳妇,谁还在小说中起到了不可或缺的作用呢?这个不可或缺的角色在小说中有什么作用?

“我”作为第一人称叙述者,增强了故事的现场感和可信度,拉近了与读者的距离。

“我”是贯穿全文的线索,小说始终围绕着“我”和通讯员之间的交往展开叙事:“我”与通讯员去前沿包扎所、“我”与通讯员一起借被子、“我”在前沿包扎所最后一次见到通讯员(通讯员牺牲)。“我”使文章浑然一体,结构完整严谨。

“我”

通过“我”的视角描绘通讯员和新媳妇的人物形象。如围绕“我”这个线索,作者巧妙地把“我”对通讯员的感情变化融入其中:从开始的生气、产生兴趣到逐渐熟悉,接着从心底爱上这个傻乎乎的小同乡,然后是中秋夜的思念、牵挂,到最后通讯员牺牲,“我”的内心无限悲痛。这样,“我”的感情始终贯串在整个小说的故事情节之中,作者从“我”的感情变化中逐步完成对通讯员性格的塑造。而“我”的形象也逐渐丰满起来,一个热情大方、活泼开朗的女性形象跃然纸上。

“我”是通讯员和新媳妇之间不可缺少的穿针引线的人物,是故事情节发展的重要推动者。

通过“我”的女性视角来反映战争的残酷,绕开激烈的战斗场面,使小说充满了抒情意味,更能引发读者的想象,丰富和深化小说的主题。

选材上,运用女性视角,选材讲究,以小见大,小说正是通过借被子这件小事,来引入主题的。

主旨上,以女性视角来描写战争,弱化了战争场景,突出表现人情美与人性美。

手法上,注重细节描写,通过细腻而有层次的心理活动来刻画人物。以女性细腻的笔触来叙述故事、塑造人物,使情节更加生动,形象更加饱满。

风格上,以中秋节为背景,用“野菊花”“百合花”等富有浪漫色彩的事物,增添了小说的诗情画意。

4.有评论家说:“《百合花》是女性视角下的抒情挽歌。”请结合小说内容,简要分析小说采用女性视角的表达效果。

深入探究

体会本篇小说的精巧构思:百合花有什么特点?找出与百合花被相关的情节,朗读并复述百合花被的最后结局。理解百合花被和百合花在本小说中的地位和作用。

色泽文雅,香气清幽,白净纯洁,即清丽,纯洁,高雅……

特点

相关情节

这原来是一条里外全新的新花被子,被面是假洋缎的,枣红底,上面撒满白色百合花。

我看见她把自己那条白百合花的新被,铺在外面屋檐下的一块门板上。

卫生员……动手揭掉他身上的被子。新媳妇……劈手夺过被子,自己动手把半条被子平展展地铺在棺材底,半条盖在他身上。那条枣红底色上洒满白色百合花的被子,这象征纯洁与感情的花,盖上了这位平常的、拖毛竹的青年人的脸。

意象解读

作用一:小说中三次提到的那条“枣红底上面撒满白色百合花的被子”。用以反复点题,突出标题的象征意义,同时也使情节的发展更加连贯。

作用二:使整篇作品结构严密,层次清晰,前后呼应。

作用三:围绕借被子事件,对小通讯员和新媳妇这两个人物的性格作了生动的刻画。最后通过对新媳妇的集中描写,有力地烘托了小通讯员的动人形象。

总结归纳

小说构思是非常巧妙的。表面上看,百合花的纯洁清新美好好像只与新媳妇有关,其实,百合花的特点与小说中的其他人物的性格,与人和人之间的关系也是紧密关联的。

百合花,色泽文雅,香气清幽,白净纯洁。本文题目以借代的手法指印有百合花的被子。

更重要的是,作者赋予了百合花丰富的象征意义:

小通讯员和新媳妇、军民之间、战士和战士之间的情感都像百合花一样纯洁高尚美好。一句话,百合花,象征着人性的美好。

高考链接

标题对于一篇小说,尤其是短篇小说,往往是“照亮读者眼睛的灯笼”,会起到摄人心魄的作用。

命题类型

理解标题意蕴

分析标题作用

高考链接

以时间、地点、环境为题,如《故乡》《边城》

以人物、人物形象特征为题,如《赵一曼女士》《铁齿铜牙纪晓岚》

以事件为题,如《林黛玉进贾府》《宝玉挨打》

以线索为题,如《项链》《命根子》

以主旨(寓意、情感)为题,如《再塑生命》《祝福》,《百合花》

以问题为题,如《钢铁是怎样炼成的》

高考链接

理解标题意蕴

表层义(字面义、最浅层的含义)

深层义(引申义、比喻义、象征义)

结合标题所用表达技巧:常用的有双关、比喻、象征等

联系小说情节、人物、环境和主题进行挖掘

答题思路

高考链接

理解标题意蕴

例:小说以“百合花”为标题,有什么寓意,请结合全文简要分析。

表层义

“百合花”是以借代手法指印有百合花的被子(新媳妇唯一的嫁妆)

深层义

小通讯员和新媳妇都有百合花一样高尚、纯洁、美好的心灵;

百合花象征着人与人之间纯洁、高尚的人性美和人情美。

百合花蕴含深刻寓意:

高考链接

分析标题作用

答题思路

人物方面:

交代或突出主要人物形象,如《装在套子里的人》《铁齿铜牙纪晓岚》

情节方面:

概括小说主要事件,如《清兵卫与葫芦》

贯穿全文,起线索作用,如《项链》《祝福》

环境方面:

点明时间地点,创设故事背景,渲染环境氛围,奠定文章感情基调;或交代了故事发生的社会环境,如《边城》

高考链接

分析标题作用

主题方面:

答题思路

寄托作者情感,揭示小说主旨,深化主题,如《祝福》

手法效果:

运用手法,生动形象,意蕴丰富,如《命根子》

读者方面:

设置悬念,激发读者兴趣,吸引读者的眼球,使读者产生阅读的冲动。 引发读者思考。如问题式标题《钢铁是怎样炼成的》

高考链接

分析标题作用

例:小说以“百合花”为题,有何用意?请结合小说内容进行探究。

情节方面:

百合花被子是情节的一部份,推动了情节的发展。

人物方面:

通过写百合花衬托出通讯员和新媳妇高尚、纯洁、美好的心灵。

主题方面:

深化文章主题,突出了小说人性美、人情美的主题。

读者方面:

以百合花为题,吸引读者,激发读者阅读的兴趣。

第一次是在去包扎所的路上,第二次是“我”目送他走远的时候。

在即将发起总攻的时候,在紧张的战斗间隙,这个小战士还有心思把伪装作为装饰,在枪筒上插上树枝和野菊,体现了小通讯员的青春活力,纯朴天真,表现了他对生活的热爱。

1.除了人物刻画,作者还在小说中反复点缀了一些事物,请你找出这些事物,并思考它们有怎样的表达效果?

枪筒里的树枝和野菊花

深入探究

通讯员给“我”两个馒头。这一细节描写在文中出现两次:

第一次,通讯员离开包扎所返回团部时给“我”留下两个馒头,说是给“我”开饭,这是他对同志的关心、体贴。同时,也激起了读者对小通讯员的喜爱之情,为下文失去这么好的战友而悲痛蓄势。

第二次是通讯员牺牲后,“我”无意中碰到他给“我”开的饭——两个干硬的馒头。“我”睹物思人,想起他的羞涩憨厚,天真活泼,善良体贴,通过这“饱含着战友之情”的两个馒头,深切表达了“我”痛失战友的悲痛之情,“立片言而居要”,产生了“无声胜有声”的艺术效果,引起了读者的强烈共鸣。

馒头

第一次是通讯员借被子时因慌张而挂破上衣,衣服上有了破洞,而且不肯让新媳妇缝补,这既照应了前文写的小通讯员的腼腆、憨厚,又表现了他的执拗,当然还带有一点对新媳妇的恼意。

第二次是通讯员要回部队时,“我”看到他肩上撕挂下来的布片,说明“我”一直目送小通讯员远去,加上对“我”后悔心情的描写,细腻地渲染了“我”对小通讯员的惦念、关怀,并且隐隐约约地暗示小通讯员要出事,为下文写小通讯员负伤牺牲埋下伏笔。

通讯员衣肩上的破洞

第三次是“我”看见他安详地合着眼,军装的肩头上露着那个大洞,一片布还挂在那里。通讯员连这个破洞都没来得及缝补就牺牲了,表现了小通讯员大公无私、舍己救人的高尚品质。

最后一次是新媳妇缝通讯员衣服上的破洞。这其中,包含着丰富的内容和感情:有新媳妇对当初小通讯员“受气”的懊悔和内疚,更饱含对烈士的敬佩和痛悼……照应小说故事情节的前后发展,渲染气氛,牵动读者的心。

通过这前后呼应的细节描写,一方面表现了通讯员不顾个人安危,把生的希望留给别人的高贵品质;另一方面表现出新媳妇对通讯员的关心、痛惜。

第一次是借被时,第二次是新媳妇刚来包扎所铺被子时,第三次是献被给牺牲的通讯员时。

百合花新被的出现不仅起到了刻画人物的作用,说明新媳妇对解放军的真挚情感,而且巧妙地点明小说的主题:解放军战士是高尚的,他们得到人民的热爱是无愧的。战士们的高尚情操,战士们对人民群众的赤诚感情,犹如百合花那样纯洁、美好。

总之,文中的这些细节描写不仅使作品前后呼应、结构严谨,而且将人物塑造得个性鲜明,血肉丰满。

新媳妇的百合花新被

情节上:“百合花”串起小说的主要情节。百合花是小说中新媳妇新被子上的图案,新被子是贯串全文的线索,作者借助新被子串起小说的主要故事情节,如借被子和献被子,同时也把两个主要人物联系了起来。

人物上:“百合花”是人物美好心灵和品格的象征。年轻的通讯员舍身救人,漂亮的新媳妇舍弃自己唯一的嫁妆新被子,他们都有着纯真、高洁、美好的心灵,具有如百合花一样美丽的人性美。

主题上:小说表现出革命战争时期军民之间、战士之间高尚又纯洁的感情,“百合花”象征着小说的人情美,这也恰恰是小说的主题。

表达上:“百合花”一语双关(借代),使表达文雅、含蓄,体现出小说清新、俊逸的风格,激发了读者的阅读兴趣。

2.小说中描绘的人物事物众多,作者却偏偏以“百合花”为题,这样写有什么好处?请结合文本谈谈你的看法。

包括:自然环境描写和社会环境描写

①交代事件发生的时间;地点;背景

②渲染气氛,烘托人物的心情,为下文作铺垫(埋下伏笔)

③反映人物的性格和品质。

④推动情节的发展。

⑤暗示或升华作品主题。

环境描写的位置:

1、开头,渲染某种气氛、交待故事背景,为情节的发展作铺垫。

2、文中,推动故事情节的发展。

3、文末,升华主题、使作品具有无限的思考空间。

四、环境描写

早上下过一阵小雨,现在虽放了晴,路上还是滑得很。两边地里的秋庄稼,却给雨水冲洗得青翠水绿,珠烁晶莹,空气里也带有一股清鲜湿润的香味。要不是敌人的冷炮在间歇地盲目地轰响着,我真以为我们是去赶集的呢!

这里描写了雨后初晴的清晨,空气清新,有着淡淡的香味,庄稼青绿欲滴。这一段环境描写与前线的战斗环境气氛形成对比,轰响的炮火和优美的自然风景非常不协调,在这种不协调中突出了“我”对战争的厌恶。

采用视觉和嗅觉相结合的手法,描绘了雨过天晴后空气的清新,营造了一幅有色有味、生机勃勃的和平氛围。

3.故事发生在1946年中秋这个特殊的战争环境下,作者在作品中先后进行了多次环境描写,请你找出其中典型的环境描写,并进行赏析。

这里描写了雨后初晴的清晨,空气清新,有着淡淡的香味,庄稼青绿欲滴。

1.烘托人物心情,这一段环境描写与前线的战斗环境气氛形成对比,轰响的炮火和优美的自然风景非常不协调,在这种不协调中突出了“我”对战争的厌恶。

2.采用视觉和嗅觉相结合的手法,描绘了雨过天晴后空气的清新,营造了一幅有色有味、生机勃勃的和平氛围。

3.为情节做铺垫。这段环境描写与后面残酷战争的情节描绘形成对比,为之后情节做铺垫。

4.使读者感受到环境美和品格美的统一。

天黑了,天边涌起一轮满月。我们的总攻还没发起。敌人照例是忌怕夜晚的,在地上烧起一堆堆的野火,又盲目地轰炸,照明弹也一个接一个地升起,好像在月亮下面点了无数盏的汽油灯,把地面的一切都赤裸裸地暴露出来了。在这样一个“白夜”里来攻击,有多困难,要付出多少人的代价啊!我连那一轮皎洁的月亮,也憎恶起来了。

这里是自然景物描写和社会环境描写相结合。自然环境是满月中天,社会环境是战火连连。于是,在这冷酷的社会环境里,连满月也遭到了“我”的憎恶。

选材上善于从小处着眼,以小见大,通过细节表现主题。通讯员在能射出杀人子弹的枪筒里插着象征自然与和平的树枝与菊花,让我们在无言中感受战争与和平的剧烈冲突。

通过细腻而有层次的心理活动来刻画人物。小说通过“我”的一系列心理变化,刻画了小通讯员的形象。

4.请你小结本文的写作特点。

细节描写。通过一系列的细节描写生动形象的展现了通讯员和新媳妇的形象特点。丰富了形象,深化了主题。

独特的女性视角。

女性观察细致,以其视角叙述故事,可更多地展现细节,增强情节的生动性,让人如临其境。

女性感觉敏锐,可更好地刻画人物形象。如通讯员的牢骚、新媳妇的羞涩,更生动地表现出人物特点。

以女性视角描写战争,绕开激烈的战斗场面,从侧面突出战争的残酷,更能引发读者的想象。

小说以解放战争初期的一场战役为背景,描写的是1946年的中秋,在部队发起总攻之前,通讯员送“我”到前沿包扎所,我们一起向一个刚过门三天的新媳妇借被子,后来通讯员舍己救人,英勇献身,新媳妇为牺牲的通讯员献出新被子的故事,表现了战争年代人与人之间纯洁美好的关系,歌颂了人性美和人情美。

课堂小结

一枝野菊花,两个硬馒头,战火纷飞下,你的眼里是热爱,你的心里是温暖。

一声快趴下,全身扑危难,青春绽放中,你的英勇撼旧宇,你的大义照汗青。

每一个牺牲都是不朽,每一个伟大都由平凡。

自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,你正是这样的人,纵使时光流逝也掩不住你的光耀,你就是中国的脊梁!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读