【备考2023】20世纪下半叶国际格局的变化——202届高考一轮复习课件(37张PPT)

文档属性

| 名称 | 【备考2023】20世纪下半叶国际格局的变化——202届高考一轮复习课件(37张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-01 09:58:43 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

20世纪下半叶国际格局的变化

1.了解“杜鲁门主义”、马歇尔计划、北约和华约等重大历史事件,从“史料实证”角度认识冷战的基本特征和两极格局的形成

2.了解二战后六七十年代世界多极力量的发展概况,从“唯物史观”角度认识国际格局演变的历程及影响因素

3.通过梳理第二次世界大战后亚非拉民族民主运动的历史事实,从“历史解释”角度认识世界殖民体系瓦解的过程及原因

4.了解第二次世界大战后第三世界的现代化建设的主要成就,从“唯物史观”角度分析第三世界面临的问题

冷战;两极格局;“杜鲁门主义”、马歇尔计划、共产党和工人党情报局、经济互助委员会、“北约”“华约”;第一次柏林危机、第二次柏林危机、古巴导弹危机;欧共体;社会主义阵营;不结盟运动;“战略防御计划”;“和平演变”;东欧剧变、苏联解体;世界多极化趋势;自治领;“非洲年”;第三世界;国际经济旧秩序

概念聚焦

主要概念

相关史料

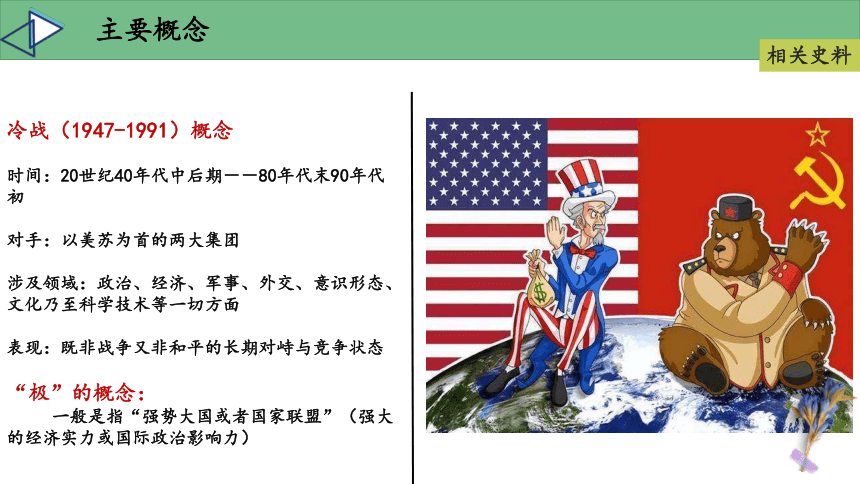

冷战(1947-1991)概念

时间:20世纪40年代中后期--80年代末90年代初

对手:以美苏为首的两大集团

涉及领域:政治、经济、军事、外交、意识形态、文化乃至科学技术等一切方面

表现:既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态

“极”的概念:

一般是指“强势大国或者国家联盟”(强大的经济实力或国际政治影响力)

01

冷战与国际格局的演变

02

世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

03

真题演练

目

录

第一章

冷战与国际格局的演变

一:冷战与两极格局的形成

相关史料

材料一:第二次世界大战的结束使美苏关系面临新的前景……战时社会主义苏联和资本主义的美国间的联盟基础发生了严重的动摇,美苏矛盾实际上取代了法西斯与反法西斯矛盾以及资本主义国家间的矛盾,而成为国际关系的主要矛盾……美国的全球扩张态势和苏联力图巩固与扩大自己的安全带企图,使雅尔塔体制从一开始就不可能具有合作与缓和的气氛。

——黄安年《当代世界五十年(1945-1995)》

材料二 : 苏维埃制度比非苏维埃制度更有生命力,更稳固。战争是现代垄断资本主义基础上发展的必然产物,只要资本主义存在,战争就不可避免。

——斯大林

1.冷战形成原因

材料三:冷战不是一个或两个国家形成的,而是多个国家合力形成的结果。

——【挪威】文安立

①直接原因:二战结束后,美苏战时同盟的基础不复存在。

②根本原因:美苏两国国家利益严重冲突,社会制度、意识形态尖锐对立。

③美国确立全球扩张战略,希望称霸世界。

④苏联努力扩大自己在世界的影响力。

⑤世界大战刚结束,人民对战争深恶痛绝,和平成为时代的主流。

⑥双方势均力敌,都拥有核武器,不敢贸然开战。

一:冷战与两极格局的形成

相关史料

材料一:凯南所说的遏制政策包括:

1.保持西方社会内部的健康与活力。

2.鼓励和利用苏联同其盟友之间的矛盾。

3.促使苏联内部的和平演变。

材料二 :从波罗的海的斯德丁〔什切青〕到亚得里亚海边的的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。 ——丘吉尔1946年“铁幕”演说

2.冷战开端

序幕

(1)1946年2月22日,美国驻苏联大使馆代办乔治·凯南向华盛顿发回“长电报”,提出了美国要依靠实力抵制苏联的扩张,同时又不会引起美苏之间全面军事冲突的主张。这是遏制政策的前奏。

乔治·凯南

(2)1946年3月,丘吉尔发表“铁幕”演说,揭开了美国对苏联实施冷战的序幕。

英国前首相丘吉尔

一:冷战与两极格局的形成

相关史料

材料二:1947年3月,美国总统杜鲁门在国会宣读咨文:“无论是谁通过直接侵略还是间接侵略,将极权主义政权强加给自由国家人民,都破坏了国际和平的基础,从而也破坏了美国的安全。我认为,美国的政策必须是支持由国家的人民抵抗少数武装分子,或外来压力的企图。我认为我们必须援助自由人民以自己的方式来规划自己的命运。”(解读:以“遏制共产主义”作为美国政治意识形态和对外政策的指导思想,这些政策和纲领后来被称为“杜鲁门主义”。)

材料一 :二战后英国请求美国对希腊和土耳其援助,顶住苏联的压力,维护希、土的资本主义制度。

(希腊是英国的势力范围,土耳其靠英国的援助顶住了苏联的压力,随着二战英国实力的衰弱,英国须从希腊撤退,英国希望美国来填补这一“地缘政治真空“)。

3.冷战开端

1947年3月,“杜鲁门主义”的出台,是美国对苏联发动冷战的标志。

一:冷战与两极格局的形成

4.冷战的表现(两极格局的形成)

1947年3月,由杜鲁门发表,宣布世界已经分裂成两个对立的营垒,美国将支持所有反对共产主义的国家。是美国对苏联发动冷战的标志。

1947年9月,由苏联和波兰等东欧国家成立,宣布世界已经分裂为帝国主义和反帝国主义两个相互敌对与斗争的阵营。

杜鲁门主义

共产党和工人党情报局

政 治

一:冷战与两极格局的形成

4.冷战的表现(两极格局的形成)

1947年7月,为了扶持和控制西欧国家,实施了马歇尔计划,巩固了西欧的资本主义制度

1949年1月苏联与东欧国家共同成立(简称“经互会”),形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系。

马歇尔计划

经济互助委员会

经 济

一:冷战与两极格局的形成

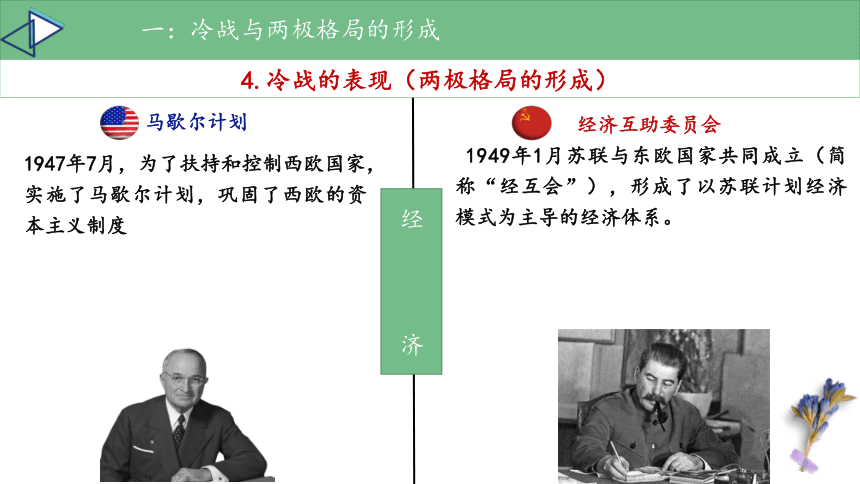

4.冷战的表现(两极格局的形成)

1949年4月成立,简称“北约”,成员包括美国和英法等国。

1955年5月成立,简称“华约”,成员包括苏联。民主德国和其他东欧国家。标志两极格局正式形成。

北大西洋公约组织

华沙条约组织

军 事

“北约”与“华约”对峙示意图

一:冷战与两极格局的形成

4.冷战的表现(两极格局的形成)

地缘政治上

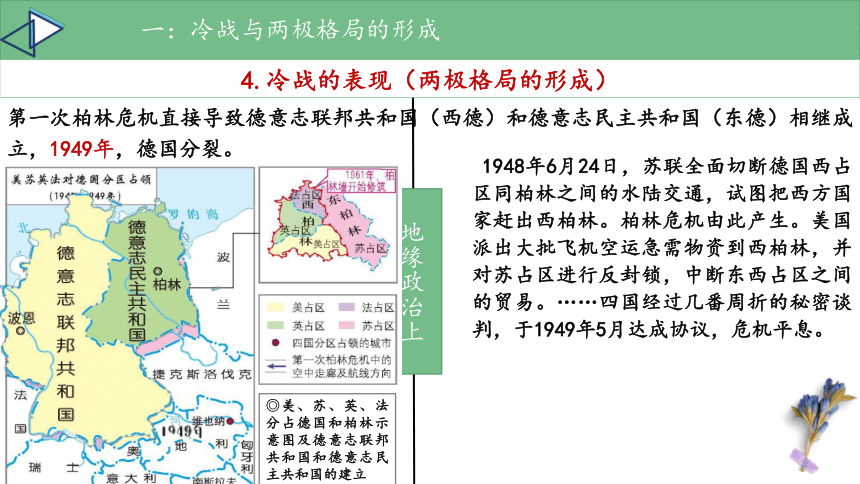

第一次柏林危机直接导致德意志联邦共和国(西德)和德意志民主共和国(东德)相继成立,1949年,德国分裂。

◎美、苏、英、法分占德国和柏林示意图及德意志联邦共和国和德意志民主共和国的建立

1948年6月24日,苏联全面切断德国西占区同柏林之间的水陆交通,试图把西方国家赶出西柏林。柏林危机由此产生。美国派出大批飞机空运急需物资到西柏林,并对苏占区进行反封锁,中断东西占区之间的贸易。……四国经过几番周折的秘密谈判,于1949年5月达成协议,危机平息。

一:冷战与两极格局的形成

4.冷战表现(小结)

相关史料

领域 国家 措施 时间 影响

政治

经济

军事

地缘 政治

美国

苏联

杜鲁门主义

1947.3

美国对苏联发动冷战的标志

共产党和工人党情报局

1947.9

宣布世界分裂为帝国主义和反帝国主义两个相互敌对与斗争的阵营

美国

苏联

经互会

1947.7

控制西欧、遏制苏联、巩固西欧的资本主义制度

马歇尔计划

1949.1

形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系

美国

苏联

“北约”

1949.4

“华约”

1955.5

以美苏为首的两大集团形成全面冷战对峙,两极格局正式形成

美国

苏联

第一次柏林危机

1948.6

直接导致德意志联邦共和国和德意志民主共和国与1949年成立,德国分裂

5.特点:①两极格局是不对称和不完全的,美国及其盟国的总体实力始终强于苏联及其盟国。

②有些国家处于两大阵营之外,如印度、印度尼西亚等。

二:冷战与多级力量的成长

相关史料

材料二:

由于1959年美国在意大利和土耳其部署了中程弹道导弹,苏联为了扳回一城,而在古巴部署导弹。危机虽然仅仅持续了13天,苏美双方在核按钮旁徘徊,使人类空前地接近毁灭的边缘,世界处于千钧一发之际。最后以苏联与美国的相互妥协而告终,其中有不少值得总结、反思的经验教训。迄今为止,古巴导弹危机仍然被认为是人类存亡的最危险时刻,它险些酿成热核战争,美国总统肯尼迪与苏联部长会议主席赫鲁晓夫对此看法高度一致。

材料一 :1956年苏联共产第20次代表大会召开,赫鲁晓夫正式提出了“三和”理论(和平共处,和平竞赛及和平过渡)。从此赫鲁晓夫开始积极谋求与美国之间的对话与合作。1959年经过多方要求和协商,赫鲁晓夫终于成功访美,完成了惊动世界13天的破冰之旅。

1.冷战的发展(20世纪50年代中期以后)

(1)时间:20世纪50年代中期以后。

(2)特点:

①东西方关系既有缓和(苏联处于守势,美国处于攻势);

(表现:美苏展开对话)

②又有激烈的冷战对抗。

(表现:发生了古巴导弹危机和第二次柏林危机。)

二:冷战与多级力量的成长

相关史料

材料二:“西欧与日本都是美国非常强有力的竞争对手。朋友,是的。盟友,是的。但是,他们正在与我们竞争。在经济领域的问题上,他们在全世界同我们竞争得非常激烈。……同我们在第二次世界大战结束的时候相比,美国遇到了我们甚至连做梦也没想到的那种挑战。”

——摘自《1971年美国总统尼克松的讲话》

材料一 :如果欧洲人不想在起了根本变化的世界里走下坡路的话,欧洲的联合绝对是迫切需要的。没有政治上的一致,欧洲各国人民将会沦为超级大国的附庸。

——德国总理阿登纳

1.多极力量的成长(50年代中后期至80年代)

(1)西方阵营逐渐分化

①西欧:欧洲共同体的成立和发展

②日本:经济“起飞”及其要成为“政治大国”的追求。

二:冷战与多级力量的成长

相关史料

材料二:1965年3月,在莫斯科召开有19个国家共产党代表参加的会议,中国、朝鲜、罗马尼亚等7个党拒绝参加,表明社会主义阵营已公开分裂。

材料一 :苏联通过情报局控制东欧各国,要求东欧各国的社会制度、政权性质与苏联统一。苏联还在东欧各国进行了无情的大清洗,将包括共产党著名领导人在内的几十万人清除出党,以保证苏联政治路线和外交政策的执行。

1.多极力量的成长(50年代中后期至80年代)

(2)社会主义阵营开始瓦解

原因:苏联的大国主义和民族利己主义。

表现:东欧国家反对苏联控制的斗争,中苏关系破裂

匈牙利十月事件

中苏关系恶化

二:冷战与多级力量的成长

相关史料

材料二:1961年9月,不结盟运动在南斯拉夫首都贝尔格莱德成立,会议明确规定了参加不结盟国家会议的5个条件:①奉行以和平共处和不结盟为基础的独立的外交政策;②支持民族独立运动;③不参加大国军事同盟;④不与大国缔结双边军事协定;⑤不向外国提供军事基地。

材料一 :坚决支持一切被压迫人民和被压迫民族争取和维护民族独立,发展民族经济,反对殖民主义、帝国主义、霸权主义的斗争,这是我们应尽的国际主义义务。

——邓小平在1974年联合国大会特别会议上的发言

1.多极力量的成长(50年代中后期至80年代)

(3)中国的崛起

中国成为国际社会中不可忽视的政治力量

(4)第三世界的兴起

万隆会议及在此基础上形成的不结盟运动,是发展中国家以独立的政治力量登上国际政治舞台的重要标志

影响:对美苏两极格局造成了有力冲击。

三:两极格局的瓦解

相关史料

材料二:1988年6月底7月初,苏共召开第十九次全国代表会议。戈尔巴乔夫在会上首次用“ 人道的民主的社会主义”代替科学社会主义,他主张放弃苏共对国家的领导权,改革彻底脱离了社会主义方向,开始形成多党制。1990年3月召开的苏联第三次人民代表大会,正式废除了苏共的法定领导地位。1991年12月25日19时25分,戈尔巴乔夫在电视讲话中宣布辞职,将国家权力移交给俄罗斯总统。19时32分,红旗从克里姆林宫上降落,三色的俄罗斯联邦国旗取而代之。戈尔巴乔夫的改革,以苏共亡党、苏联解体而终结。

——武寅等主编《简明世界历史读本》

材料一 :东欧剧变是指从20世纪80年代末到90年代初,东欧各个社会主义国家的政治经济制度发生根本性的改变,社会主义制度最终演变为资本主义制度的剧烈动荡。它是东欧社会主义事业的失败,使世界社会主义、共产主义运动陷入低潮。东欧剧变的实质是东欧各国的社会性质发生改变。

(1)原因:

①苏联放任西方对东欧的“和平演变”攻势,形成东欧剧变。

②苏联国内改革背离了社会主义方向,放弃共产党的领导地位。

(2)标志:1991年12月26日,苏联集体

(3)影响:持续近半个世纪的冷战随之结束。两极格局中出现的世界多极化趋势不可逆转。

第二章

世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

一:世界殖民体系的崩溃

相关史料

1.原因

1.殖民国家实力的削弱

2.殖民地民族意识进一步觉醒

3.苏联等社会主义阵营的推动

4.联合国等国际组织的推动

5.二战后多种力量相互交织与影响的结果。

材料一 经过20世纪上半叶的严重危机和两次世界大战的消耗,原来作为资本主义中心区域的西欧创伤累累,实力大为削弱,在原有基础上不可能继续主导世界体系,也无力继续维持庞大的海外殖民国。

材料二 由于数百万殖民地居民在盟国和日本的军队和劳改营中的服役,这种世界范围的殖民地觉醒得到了进一步的促进。

材料三 为了把民族解放运动纳入世界革命运动,组成世界范围的反帝统一战线,苏联为首的社会主义阵营在巩固自身安全的前提下,对殖民地的民族独立斗争给予了积极支持和大力援助。

材料四 因为非殖民化直接渊源于《联合国宪章》规定的各国人民平等权利和民族自决原则。

一:世界殖民体系的崩溃

相关史料

地区 国家 独立时间 宗主国

西 亚 约旦 1946年 英国

以色列 1948年 英国

南 亚 印度、巴基斯坦 1947年 英国

锡兰(斯里兰卡) 1948年 英国

东 南 亚 菲律宾 1946年 美国

缅甸 1948年 英国

印度尼西亚 1949年 荷兰

柬埔寨、老挝 1954年 法国

马来亚 1957年 英国

新加坡 1965年 英国

东 亚 中国 1949年

朝鲜、韩国 1949年

(1)印度独立:

1.1947年,印度和巴基斯坦分别成为独立的自治领。

2.20世纪50年代,印度和巴基斯坦都成为共和国。

(2)亚洲其他国家的独立

印度独立前后,印度尼西亚、老挝、菲律宾、缅甸、锡兰、柬埔寨、马来亚、新加坡等也纷纷独立

2.亚洲纷纷独立

一:世界殖民体系的崩溃

相关史料

地区 主要概况

埃及

阿尔及利亚

撒哈拉沙漠以南的非洲

①1952年发动武装起义,废黜国王

②1953年成立埃及共和国

③1956年收回苏伊士运河主权

①1954年,阿尔及利亚成立民族解放阵线,

与法国殖民者进行武装斗争

②1962年,阿尔及利亚独立

①1960年,17个非洲国家独立,被称为“非洲年”

②到20世纪60年代末,非洲独立国家达41个

③1990年纳米比亚独立标志着所有非洲国家都摆脱了殖民主义的枷锁

1.非洲纷纷独立

一:世界殖民体系的崩溃

相关史料

(1)古巴

①摆脱美国控制:

②建立社会主义国家:

材料一:古巴距美国只有90海里,长期受美国的控制和剥削。美军一直占领着古巴的关塔纳摩海军基地,古巴出口的2/3输往美国,全部进口的 3/4来自美国。殖民主义统治使古巴形成以生产糖为主的单一经济。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代史》

(2)巴拿马

巴拿马人民不断开展斗争,终于在1999年从美国手中收回了巴拿马运河区的全部主权

材料二:巴拿马运河,位于中美洲国家巴拿马,横穿巴拿马地峡,连接太平洋和大西洋,是重要的航运要道,被誉为世界七大工程奇迹之一的“世界桥梁”。巴拿马运河由美国建造完成,1914年开始通航自1914年通航至1979年间一直由美国独自掌控。

3.拉丁美洲纷纷独立

一:世界殖民体系的崩溃

4.(小结)

相关史料

地区 国家 概况 结果

亚洲 (二战后掀起高潮) 印度、巴基斯坦 1947年英属印度分别建立印度和巴基斯坦 帝国主义在亚洲的殖民体系瓦解。

其它国家 印度尼西亚、老挝、菲律宾、缅甸、锡兰、柬埔寨、马来亚、新加坡等也纷纷独立。 非洲(二十世纪五十年年代掀起高潮) 埃及 1952 年,埃及中下层军官发动武装起义,废黜国王,第二年成立埃及共和国。1956 年,埃及总统纳赛尔宣布收回苏伊士运河主权,英军撤离运河区。

英法比葡在非洲的殖民帝国瓦解

阿尔及利亚 1954 年,成立民族解放阵线,领导民族解放军与法国殖民者进行武装斗争。1962 年,阿尔及利亚独立。 其他地区 1960 年,有 17 个非洲国家独立,这一年被称为“非洲年”。到 20 世纪 60 年代末,非洲的独立国家已达41 个。 拉丁美洲 古巴 1959 年,以卡斯特罗为首的古巴革命力量推翻美国扶植的傀儡政权。1961 年,卡斯特罗宣布古巴是社会主义国家。 帝国主义在非洲的殖民体系瓦解。

巴拿马 1999 年,从美国手中收回了巴拿马运河区的全部主权。 总体 1945——1991年全世界90多个国家摆脱殖民统治获得独立,以惊人的速度摧毁了世界殖民体系 一:世界殖民体系的崩溃

相关史料

5.亚非拉民族解放运动的特点

①时间长,范围广,相互支持,并且不断向纵深发展

②斗争方式多样,多数国家是通过和平方式取得胜利的

③成果大,摧毁了世界殖民体系,第三世界崛起,有力冲击了两极格局

④一些国家独立后走上了社会主义道路,建立了社会主义和民族主义两类国家体系

⑤多数国家独立后,仍然与宗主国保持密切的政治、经济和军事联系

1945-1991年,全世界有90多个国家摆脱了殖民统治获得独立,摧毁了世界殖民体系

二:发展中国家的成就与面临的挑战

相关史料

1.发展中国家的含义:又称“第三世界”,是指原来的殖民地半殖民地国家取得独立后建立的拥有完整主权的新兴民族国家。

2.成就

(1)亚洲:新加坡、韩国等亚洲国家发展劳动密集型产业,成为新兴工业化国家。沙特阿拉伯、科威特等海湾产油国也出现了“石油繁荣”和经济起飞。

(2)非洲:非洲国家独立后,经济一度发展较快。20世纪70年代中期以后,经济发展陷入困境。经过调整,20世纪90年代中期,经济又开始增长。

(3)拉丁美洲:各国大力发展民族工业,积极促进国家之间的经济合作,巴西、墨西哥、阿根廷等国家基本实现了工业化。

3.面临的发展问题多种多样

(1)亚洲:一些国家过分依赖国际资本和国际市场,承受风险的能力较差。

(2)拉丁美洲:各国过于依赖出口贸易和外资,欠下巨额外债,影响了发展。

(3)非洲:非洲是发展最不平衡的地区,到21世纪初,近一半的非洲人口仍生活在贫困线以下。

二:发展中国家的成就与面临的挑战

相关史料

面临的发展问题多种多样

2.不平等的国际经济旧秩序:发达国家操纵国际市场,压低农产品和原料价格,抬高工业品价格,损害广大发展中国家的利益。

3.殖民主义侵略的遗留问题:殖民主义侵略遗留下来的边界和民族等矛盾,造成一些地区冲突和政局动荡。

4.发展中国家自身存在的问题:政策失误、人口过快增长、社会两极分化、贪污腐败等。

卢旺达种族大屠杀又称卢旺达内战,发生于1994年4月7日至1994年6月中旬,是胡图族对图西族及胡图族温和派有组织的种族灭绝大屠杀,共造成80-100万人死亡,死亡人数占当时相当于卢旺达总人口的1/8,世界总人口1/5000以上。

津巴布韦货币当手纸卖

第三章

真题演练

1.(2021·全国高考乙卷·35)20世纪四五十年代,美国纽约画派领衔人物杰克逊·波洛克以将油墨滴洒和倾泼在大块画布上的创作方法而著称,画作没有任何可识别的主题。美国中央情报局竭力推崇该画派,并资助其在海外展览,以显示自由、个性的表达。这表明 ( )

A.纽约画派的创作方式受到各国民众欢迎

B.纽约画派的创作具有浓厚意识形态色彩

C.美国政府旨在扩大纽约画派的影响力

D.美国政府借助艺术领域渗透冷战思维

D

[解析] 从材料“美国中央情报局竭力推崇该画派,并资助其在海外展览,以显示自由、个性的表达”可以看出,美国政府利用纽约画派自由创作的风格,进行对外宣传,意在渗透其崇尚自由、民主的思维,反映出美国政府借助艺术领域渗透冷战思维,D项正确;材料没有体现各国民众的态度,排除A项;纽约画派本身并没有意识形态色彩,只是美国政府利用其进行宣传,排除B项;美国政府旨在利用其进行冷战对抗,排除C项。

2.(2020·北京)20世纪60年代,日本推行积极的经济外交。1962年,首相池田勇人出访西欧六国,协商贸易问题,法国总统戴高乐称他是“半导体推销员”。这是战后日本领导人首次出访欧洲。同时,池田还表示“没有必要和美国采取完全相同的态度,现在可以和中国大力开展经济、文化的交流”。可见,当时的日本 ( )

A.实现了与中国的邦交正常化

B.联合欧洲共同对抗美国

C.表现出摆脱美国控制的倾向

D.积极谋求政治大国地位

C

[解析] 根据“没有必要和美国采取完全相同的态度,现在可以和中国大力开展经济、文化的交流”可以看出,随着战后经济的日益恢复,日本试图摆脱美国的控制,走独立自主的外交道路,故C项正确;A项是1972年,排除;日本并没有要对抗美国,排除B项;材料不能反映日本要谋求政治大国地位,排除D项。

3.(2020·海南·20)如图是有关古巴导弹危机的一幅漫画。该漫画 ( )

A.受到了印象画派的影响

B.体现了现实主义的风格

C.展现了古巴导弹危机的全貌

D.凸显了“魔幻现实主义”特色

B

[解析] 该漫画反映出当时美苏争霸过程中,美国处于优势,苏联处于劣势,因此与客观事实相符,属于现实主义风格,B项正确;本画不属于印象派,排除A项;C项太绝对,排除;材料中所体现的内容并不魔幻,不是魔幻现实主义风格,排除D项。

4.19世纪,美国开始对拉美地区进行长期渗透及武力干涉。1933年,罗斯福上台后,正式宣布对拉美国家奉行“睦邻政策”,表示不干涉他们的内部事务。20世纪90年代,美国又宣布与拉美国家建立“新的经济伙伴关系”。这种变化反映了 ( )

A.国际形势影响外交政策 B.美国经济霸主地位的动摇

C.拉美地区国际地位提高 D.世界经济区域集团化发展

A

[解析] 据材料内容可知,从19世纪到20世纪90年代,美国对拉美地区的外交政策不断调整,而这些调整又与国际格局和国际形势的变化息息相关,说明国际形势影响外交政策,故选A项;材料主要体现了美国对拉美地区的外交政策,和美国的经济霸主地位变化以及拉美地区的国际地位无关,排除B、C两项;材料反映的不是世界经济区域集团化的发展,排除D项。

感谢观看

20世纪下半叶国际格局的变化

1.了解“杜鲁门主义”、马歇尔计划、北约和华约等重大历史事件,从“史料实证”角度认识冷战的基本特征和两极格局的形成

2.了解二战后六七十年代世界多极力量的发展概况,从“唯物史观”角度认识国际格局演变的历程及影响因素

3.通过梳理第二次世界大战后亚非拉民族民主运动的历史事实,从“历史解释”角度认识世界殖民体系瓦解的过程及原因

4.了解第二次世界大战后第三世界的现代化建设的主要成就,从“唯物史观”角度分析第三世界面临的问题

冷战;两极格局;“杜鲁门主义”、马歇尔计划、共产党和工人党情报局、经济互助委员会、“北约”“华约”;第一次柏林危机、第二次柏林危机、古巴导弹危机;欧共体;社会主义阵营;不结盟运动;“战略防御计划”;“和平演变”;东欧剧变、苏联解体;世界多极化趋势;自治领;“非洲年”;第三世界;国际经济旧秩序

概念聚焦

主要概念

相关史料

冷战(1947-1991)概念

时间:20世纪40年代中后期--80年代末90年代初

对手:以美苏为首的两大集团

涉及领域:政治、经济、军事、外交、意识形态、文化乃至科学技术等一切方面

表现:既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态

“极”的概念:

一般是指“强势大国或者国家联盟”(强大的经济实力或国际政治影响力)

01

冷战与国际格局的演变

02

世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

03

真题演练

目

录

第一章

冷战与国际格局的演变

一:冷战与两极格局的形成

相关史料

材料一:第二次世界大战的结束使美苏关系面临新的前景……战时社会主义苏联和资本主义的美国间的联盟基础发生了严重的动摇,美苏矛盾实际上取代了法西斯与反法西斯矛盾以及资本主义国家间的矛盾,而成为国际关系的主要矛盾……美国的全球扩张态势和苏联力图巩固与扩大自己的安全带企图,使雅尔塔体制从一开始就不可能具有合作与缓和的气氛。

——黄安年《当代世界五十年(1945-1995)》

材料二 : 苏维埃制度比非苏维埃制度更有生命力,更稳固。战争是现代垄断资本主义基础上发展的必然产物,只要资本主义存在,战争就不可避免。

——斯大林

1.冷战形成原因

材料三:冷战不是一个或两个国家形成的,而是多个国家合力形成的结果。

——【挪威】文安立

①直接原因:二战结束后,美苏战时同盟的基础不复存在。

②根本原因:美苏两国国家利益严重冲突,社会制度、意识形态尖锐对立。

③美国确立全球扩张战略,希望称霸世界。

④苏联努力扩大自己在世界的影响力。

⑤世界大战刚结束,人民对战争深恶痛绝,和平成为时代的主流。

⑥双方势均力敌,都拥有核武器,不敢贸然开战。

一:冷战与两极格局的形成

相关史料

材料一:凯南所说的遏制政策包括:

1.保持西方社会内部的健康与活力。

2.鼓励和利用苏联同其盟友之间的矛盾。

3.促使苏联内部的和平演变。

材料二 :从波罗的海的斯德丁〔什切青〕到亚得里亚海边的的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。 ——丘吉尔1946年“铁幕”演说

2.冷战开端

序幕

(1)1946年2月22日,美国驻苏联大使馆代办乔治·凯南向华盛顿发回“长电报”,提出了美国要依靠实力抵制苏联的扩张,同时又不会引起美苏之间全面军事冲突的主张。这是遏制政策的前奏。

乔治·凯南

(2)1946年3月,丘吉尔发表“铁幕”演说,揭开了美国对苏联实施冷战的序幕。

英国前首相丘吉尔

一:冷战与两极格局的形成

相关史料

材料二:1947年3月,美国总统杜鲁门在国会宣读咨文:“无论是谁通过直接侵略还是间接侵略,将极权主义政权强加给自由国家人民,都破坏了国际和平的基础,从而也破坏了美国的安全。我认为,美国的政策必须是支持由国家的人民抵抗少数武装分子,或外来压力的企图。我认为我们必须援助自由人民以自己的方式来规划自己的命运。”(解读:以“遏制共产主义”作为美国政治意识形态和对外政策的指导思想,这些政策和纲领后来被称为“杜鲁门主义”。)

材料一 :二战后英国请求美国对希腊和土耳其援助,顶住苏联的压力,维护希、土的资本主义制度。

(希腊是英国的势力范围,土耳其靠英国的援助顶住了苏联的压力,随着二战英国实力的衰弱,英国须从希腊撤退,英国希望美国来填补这一“地缘政治真空“)。

3.冷战开端

1947年3月,“杜鲁门主义”的出台,是美国对苏联发动冷战的标志。

一:冷战与两极格局的形成

4.冷战的表现(两极格局的形成)

1947年3月,由杜鲁门发表,宣布世界已经分裂成两个对立的营垒,美国将支持所有反对共产主义的国家。是美国对苏联发动冷战的标志。

1947年9月,由苏联和波兰等东欧国家成立,宣布世界已经分裂为帝国主义和反帝国主义两个相互敌对与斗争的阵营。

杜鲁门主义

共产党和工人党情报局

政 治

一:冷战与两极格局的形成

4.冷战的表现(两极格局的形成)

1947年7月,为了扶持和控制西欧国家,实施了马歇尔计划,巩固了西欧的资本主义制度

1949年1月苏联与东欧国家共同成立(简称“经互会”),形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系。

马歇尔计划

经济互助委员会

经 济

一:冷战与两极格局的形成

4.冷战的表现(两极格局的形成)

1949年4月成立,简称“北约”,成员包括美国和英法等国。

1955年5月成立,简称“华约”,成员包括苏联。民主德国和其他东欧国家。标志两极格局正式形成。

北大西洋公约组织

华沙条约组织

军 事

“北约”与“华约”对峙示意图

一:冷战与两极格局的形成

4.冷战的表现(两极格局的形成)

地缘政治上

第一次柏林危机直接导致德意志联邦共和国(西德)和德意志民主共和国(东德)相继成立,1949年,德国分裂。

◎美、苏、英、法分占德国和柏林示意图及德意志联邦共和国和德意志民主共和国的建立

1948年6月24日,苏联全面切断德国西占区同柏林之间的水陆交通,试图把西方国家赶出西柏林。柏林危机由此产生。美国派出大批飞机空运急需物资到西柏林,并对苏占区进行反封锁,中断东西占区之间的贸易。……四国经过几番周折的秘密谈判,于1949年5月达成协议,危机平息。

一:冷战与两极格局的形成

4.冷战表现(小结)

相关史料

领域 国家 措施 时间 影响

政治

经济

军事

地缘 政治

美国

苏联

杜鲁门主义

1947.3

美国对苏联发动冷战的标志

共产党和工人党情报局

1947.9

宣布世界分裂为帝国主义和反帝国主义两个相互敌对与斗争的阵营

美国

苏联

经互会

1947.7

控制西欧、遏制苏联、巩固西欧的资本主义制度

马歇尔计划

1949.1

形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系

美国

苏联

“北约”

1949.4

“华约”

1955.5

以美苏为首的两大集团形成全面冷战对峙,两极格局正式形成

美国

苏联

第一次柏林危机

1948.6

直接导致德意志联邦共和国和德意志民主共和国与1949年成立,德国分裂

5.特点:①两极格局是不对称和不完全的,美国及其盟国的总体实力始终强于苏联及其盟国。

②有些国家处于两大阵营之外,如印度、印度尼西亚等。

二:冷战与多级力量的成长

相关史料

材料二:

由于1959年美国在意大利和土耳其部署了中程弹道导弹,苏联为了扳回一城,而在古巴部署导弹。危机虽然仅仅持续了13天,苏美双方在核按钮旁徘徊,使人类空前地接近毁灭的边缘,世界处于千钧一发之际。最后以苏联与美国的相互妥协而告终,其中有不少值得总结、反思的经验教训。迄今为止,古巴导弹危机仍然被认为是人类存亡的最危险时刻,它险些酿成热核战争,美国总统肯尼迪与苏联部长会议主席赫鲁晓夫对此看法高度一致。

材料一 :1956年苏联共产第20次代表大会召开,赫鲁晓夫正式提出了“三和”理论(和平共处,和平竞赛及和平过渡)。从此赫鲁晓夫开始积极谋求与美国之间的对话与合作。1959年经过多方要求和协商,赫鲁晓夫终于成功访美,完成了惊动世界13天的破冰之旅。

1.冷战的发展(20世纪50年代中期以后)

(1)时间:20世纪50年代中期以后。

(2)特点:

①东西方关系既有缓和(苏联处于守势,美国处于攻势);

(表现:美苏展开对话)

②又有激烈的冷战对抗。

(表现:发生了古巴导弹危机和第二次柏林危机。)

二:冷战与多级力量的成长

相关史料

材料二:“西欧与日本都是美国非常强有力的竞争对手。朋友,是的。盟友,是的。但是,他们正在与我们竞争。在经济领域的问题上,他们在全世界同我们竞争得非常激烈。……同我们在第二次世界大战结束的时候相比,美国遇到了我们甚至连做梦也没想到的那种挑战。”

——摘自《1971年美国总统尼克松的讲话》

材料一 :如果欧洲人不想在起了根本变化的世界里走下坡路的话,欧洲的联合绝对是迫切需要的。没有政治上的一致,欧洲各国人民将会沦为超级大国的附庸。

——德国总理阿登纳

1.多极力量的成长(50年代中后期至80年代)

(1)西方阵营逐渐分化

①西欧:欧洲共同体的成立和发展

②日本:经济“起飞”及其要成为“政治大国”的追求。

二:冷战与多级力量的成长

相关史料

材料二:1965年3月,在莫斯科召开有19个国家共产党代表参加的会议,中国、朝鲜、罗马尼亚等7个党拒绝参加,表明社会主义阵营已公开分裂。

材料一 :苏联通过情报局控制东欧各国,要求东欧各国的社会制度、政权性质与苏联统一。苏联还在东欧各国进行了无情的大清洗,将包括共产党著名领导人在内的几十万人清除出党,以保证苏联政治路线和外交政策的执行。

1.多极力量的成长(50年代中后期至80年代)

(2)社会主义阵营开始瓦解

原因:苏联的大国主义和民族利己主义。

表现:东欧国家反对苏联控制的斗争,中苏关系破裂

匈牙利十月事件

中苏关系恶化

二:冷战与多级力量的成长

相关史料

材料二:1961年9月,不结盟运动在南斯拉夫首都贝尔格莱德成立,会议明确规定了参加不结盟国家会议的5个条件:①奉行以和平共处和不结盟为基础的独立的外交政策;②支持民族独立运动;③不参加大国军事同盟;④不与大国缔结双边军事协定;⑤不向外国提供军事基地。

材料一 :坚决支持一切被压迫人民和被压迫民族争取和维护民族独立,发展民族经济,反对殖民主义、帝国主义、霸权主义的斗争,这是我们应尽的国际主义义务。

——邓小平在1974年联合国大会特别会议上的发言

1.多极力量的成长(50年代中后期至80年代)

(3)中国的崛起

中国成为国际社会中不可忽视的政治力量

(4)第三世界的兴起

万隆会议及在此基础上形成的不结盟运动,是发展中国家以独立的政治力量登上国际政治舞台的重要标志

影响:对美苏两极格局造成了有力冲击。

三:两极格局的瓦解

相关史料

材料二:1988年6月底7月初,苏共召开第十九次全国代表会议。戈尔巴乔夫在会上首次用“ 人道的民主的社会主义”代替科学社会主义,他主张放弃苏共对国家的领导权,改革彻底脱离了社会主义方向,开始形成多党制。1990年3月召开的苏联第三次人民代表大会,正式废除了苏共的法定领导地位。1991年12月25日19时25分,戈尔巴乔夫在电视讲话中宣布辞职,将国家权力移交给俄罗斯总统。19时32分,红旗从克里姆林宫上降落,三色的俄罗斯联邦国旗取而代之。戈尔巴乔夫的改革,以苏共亡党、苏联解体而终结。

——武寅等主编《简明世界历史读本》

材料一 :东欧剧变是指从20世纪80年代末到90年代初,东欧各个社会主义国家的政治经济制度发生根本性的改变,社会主义制度最终演变为资本主义制度的剧烈动荡。它是东欧社会主义事业的失败,使世界社会主义、共产主义运动陷入低潮。东欧剧变的实质是东欧各国的社会性质发生改变。

(1)原因:

①苏联放任西方对东欧的“和平演变”攻势,形成东欧剧变。

②苏联国内改革背离了社会主义方向,放弃共产党的领导地位。

(2)标志:1991年12月26日,苏联集体

(3)影响:持续近半个世纪的冷战随之结束。两极格局中出现的世界多极化趋势不可逆转。

第二章

世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

一:世界殖民体系的崩溃

相关史料

1.原因

1.殖民国家实力的削弱

2.殖民地民族意识进一步觉醒

3.苏联等社会主义阵营的推动

4.联合国等国际组织的推动

5.二战后多种力量相互交织与影响的结果。

材料一 经过20世纪上半叶的严重危机和两次世界大战的消耗,原来作为资本主义中心区域的西欧创伤累累,实力大为削弱,在原有基础上不可能继续主导世界体系,也无力继续维持庞大的海外殖民国。

材料二 由于数百万殖民地居民在盟国和日本的军队和劳改营中的服役,这种世界范围的殖民地觉醒得到了进一步的促进。

材料三 为了把民族解放运动纳入世界革命运动,组成世界范围的反帝统一战线,苏联为首的社会主义阵营在巩固自身安全的前提下,对殖民地的民族独立斗争给予了积极支持和大力援助。

材料四 因为非殖民化直接渊源于《联合国宪章》规定的各国人民平等权利和民族自决原则。

一:世界殖民体系的崩溃

相关史料

地区 国家 独立时间 宗主国

西 亚 约旦 1946年 英国

以色列 1948年 英国

南 亚 印度、巴基斯坦 1947年 英国

锡兰(斯里兰卡) 1948年 英国

东 南 亚 菲律宾 1946年 美国

缅甸 1948年 英国

印度尼西亚 1949年 荷兰

柬埔寨、老挝 1954年 法国

马来亚 1957年 英国

新加坡 1965年 英国

东 亚 中国 1949年

朝鲜、韩国 1949年

(1)印度独立:

1.1947年,印度和巴基斯坦分别成为独立的自治领。

2.20世纪50年代,印度和巴基斯坦都成为共和国。

(2)亚洲其他国家的独立

印度独立前后,印度尼西亚、老挝、菲律宾、缅甸、锡兰、柬埔寨、马来亚、新加坡等也纷纷独立

2.亚洲纷纷独立

一:世界殖民体系的崩溃

相关史料

地区 主要概况

埃及

阿尔及利亚

撒哈拉沙漠以南的非洲

①1952年发动武装起义,废黜国王

②1953年成立埃及共和国

③1956年收回苏伊士运河主权

①1954年,阿尔及利亚成立民族解放阵线,

与法国殖民者进行武装斗争

②1962年,阿尔及利亚独立

①1960年,17个非洲国家独立,被称为“非洲年”

②到20世纪60年代末,非洲独立国家达41个

③1990年纳米比亚独立标志着所有非洲国家都摆脱了殖民主义的枷锁

1.非洲纷纷独立

一:世界殖民体系的崩溃

相关史料

(1)古巴

①摆脱美国控制:

②建立社会主义国家:

材料一:古巴距美国只有90海里,长期受美国的控制和剥削。美军一直占领着古巴的关塔纳摩海军基地,古巴出口的2/3输往美国,全部进口的 3/4来自美国。殖民主义统治使古巴形成以生产糖为主的单一经济。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代史》

(2)巴拿马

巴拿马人民不断开展斗争,终于在1999年从美国手中收回了巴拿马运河区的全部主权

材料二:巴拿马运河,位于中美洲国家巴拿马,横穿巴拿马地峡,连接太平洋和大西洋,是重要的航运要道,被誉为世界七大工程奇迹之一的“世界桥梁”。巴拿马运河由美国建造完成,1914年开始通航自1914年通航至1979年间一直由美国独自掌控。

3.拉丁美洲纷纷独立

一:世界殖民体系的崩溃

4.(小结)

相关史料

地区 国家 概况 结果

亚洲 (二战后掀起高潮) 印度、巴基斯坦 1947年英属印度分别建立印度和巴基斯坦 帝国主义在亚洲的殖民体系瓦解。

其它国家 印度尼西亚、老挝、菲律宾、缅甸、锡兰、柬埔寨、马来亚、新加坡等也纷纷独立。 非洲(二十世纪五十年年代掀起高潮) 埃及 1952 年,埃及中下层军官发动武装起义,废黜国王,第二年成立埃及共和国。1956 年,埃及总统纳赛尔宣布收回苏伊士运河主权,英军撤离运河区。

英法比葡在非洲的殖民帝国瓦解

阿尔及利亚 1954 年,成立民族解放阵线,领导民族解放军与法国殖民者进行武装斗争。1962 年,阿尔及利亚独立。 其他地区 1960 年,有 17 个非洲国家独立,这一年被称为“非洲年”。到 20 世纪 60 年代末,非洲的独立国家已达41 个。 拉丁美洲 古巴 1959 年,以卡斯特罗为首的古巴革命力量推翻美国扶植的傀儡政权。1961 年,卡斯特罗宣布古巴是社会主义国家。 帝国主义在非洲的殖民体系瓦解。

巴拿马 1999 年,从美国手中收回了巴拿马运河区的全部主权。 总体 1945——1991年全世界90多个国家摆脱殖民统治获得独立,以惊人的速度摧毁了世界殖民体系 一:世界殖民体系的崩溃

相关史料

5.亚非拉民族解放运动的特点

①时间长,范围广,相互支持,并且不断向纵深发展

②斗争方式多样,多数国家是通过和平方式取得胜利的

③成果大,摧毁了世界殖民体系,第三世界崛起,有力冲击了两极格局

④一些国家独立后走上了社会主义道路,建立了社会主义和民族主义两类国家体系

⑤多数国家独立后,仍然与宗主国保持密切的政治、经济和军事联系

1945-1991年,全世界有90多个国家摆脱了殖民统治获得独立,摧毁了世界殖民体系

二:发展中国家的成就与面临的挑战

相关史料

1.发展中国家的含义:又称“第三世界”,是指原来的殖民地半殖民地国家取得独立后建立的拥有完整主权的新兴民族国家。

2.成就

(1)亚洲:新加坡、韩国等亚洲国家发展劳动密集型产业,成为新兴工业化国家。沙特阿拉伯、科威特等海湾产油国也出现了“石油繁荣”和经济起飞。

(2)非洲:非洲国家独立后,经济一度发展较快。20世纪70年代中期以后,经济发展陷入困境。经过调整,20世纪90年代中期,经济又开始增长。

(3)拉丁美洲:各国大力发展民族工业,积极促进国家之间的经济合作,巴西、墨西哥、阿根廷等国家基本实现了工业化。

3.面临的发展问题多种多样

(1)亚洲:一些国家过分依赖国际资本和国际市场,承受风险的能力较差。

(2)拉丁美洲:各国过于依赖出口贸易和外资,欠下巨额外债,影响了发展。

(3)非洲:非洲是发展最不平衡的地区,到21世纪初,近一半的非洲人口仍生活在贫困线以下。

二:发展中国家的成就与面临的挑战

相关史料

面临的发展问题多种多样

2.不平等的国际经济旧秩序:发达国家操纵国际市场,压低农产品和原料价格,抬高工业品价格,损害广大发展中国家的利益。

3.殖民主义侵略的遗留问题:殖民主义侵略遗留下来的边界和民族等矛盾,造成一些地区冲突和政局动荡。

4.发展中国家自身存在的问题:政策失误、人口过快增长、社会两极分化、贪污腐败等。

卢旺达种族大屠杀又称卢旺达内战,发生于1994年4月7日至1994年6月中旬,是胡图族对图西族及胡图族温和派有组织的种族灭绝大屠杀,共造成80-100万人死亡,死亡人数占当时相当于卢旺达总人口的1/8,世界总人口1/5000以上。

津巴布韦货币当手纸卖

第三章

真题演练

1.(2021·全国高考乙卷·35)20世纪四五十年代,美国纽约画派领衔人物杰克逊·波洛克以将油墨滴洒和倾泼在大块画布上的创作方法而著称,画作没有任何可识别的主题。美国中央情报局竭力推崇该画派,并资助其在海外展览,以显示自由、个性的表达。这表明 ( )

A.纽约画派的创作方式受到各国民众欢迎

B.纽约画派的创作具有浓厚意识形态色彩

C.美国政府旨在扩大纽约画派的影响力

D.美国政府借助艺术领域渗透冷战思维

D

[解析] 从材料“美国中央情报局竭力推崇该画派,并资助其在海外展览,以显示自由、个性的表达”可以看出,美国政府利用纽约画派自由创作的风格,进行对外宣传,意在渗透其崇尚自由、民主的思维,反映出美国政府借助艺术领域渗透冷战思维,D项正确;材料没有体现各国民众的态度,排除A项;纽约画派本身并没有意识形态色彩,只是美国政府利用其进行宣传,排除B项;美国政府旨在利用其进行冷战对抗,排除C项。

2.(2020·北京)20世纪60年代,日本推行积极的经济外交。1962年,首相池田勇人出访西欧六国,协商贸易问题,法国总统戴高乐称他是“半导体推销员”。这是战后日本领导人首次出访欧洲。同时,池田还表示“没有必要和美国采取完全相同的态度,现在可以和中国大力开展经济、文化的交流”。可见,当时的日本 ( )

A.实现了与中国的邦交正常化

B.联合欧洲共同对抗美国

C.表现出摆脱美国控制的倾向

D.积极谋求政治大国地位

C

[解析] 根据“没有必要和美国采取完全相同的态度,现在可以和中国大力开展经济、文化的交流”可以看出,随着战后经济的日益恢复,日本试图摆脱美国的控制,走独立自主的外交道路,故C项正确;A项是1972年,排除;日本并没有要对抗美国,排除B项;材料不能反映日本要谋求政治大国地位,排除D项。

3.(2020·海南·20)如图是有关古巴导弹危机的一幅漫画。该漫画 ( )

A.受到了印象画派的影响

B.体现了现实主义的风格

C.展现了古巴导弹危机的全貌

D.凸显了“魔幻现实主义”特色

B

[解析] 该漫画反映出当时美苏争霸过程中,美国处于优势,苏联处于劣势,因此与客观事实相符,属于现实主义风格,B项正确;本画不属于印象派,排除A项;C项太绝对,排除;材料中所体现的内容并不魔幻,不是魔幻现实主义风格,排除D项。

4.19世纪,美国开始对拉美地区进行长期渗透及武力干涉。1933年,罗斯福上台后,正式宣布对拉美国家奉行“睦邻政策”,表示不干涉他们的内部事务。20世纪90年代,美国又宣布与拉美国家建立“新的经济伙伴关系”。这种变化反映了 ( )

A.国际形势影响外交政策 B.美国经济霸主地位的动摇

C.拉美地区国际地位提高 D.世界经济区域集团化发展

A

[解析] 据材料内容可知,从19世纪到20世纪90年代,美国对拉美地区的外交政策不断调整,而这些调整又与国际格局和国际形势的变化息息相关,说明国际形势影响外交政策,故选A项;材料主要体现了美国对拉美地区的外交政策,和美国的经济霸主地位变化以及拉美地区的国际地位无关,排除B、C两项;材料反映的不是世界经济区域集团化的发展,排除D项。

感谢观看

同课章节目录