第10课 苏联的改革与解体

图片预览

文档简介

课件33张PPT。第10课

苏联的改革与解体回溯:什么是“斯大林模式”?这一模式有何弊端?

p101953年3月5日约瑟夫·维萨里昂诺维奇·斯大林逝世 1922年4月3日~1953年3月5日任联共(布)中央委员会总书记(1952年10月5日~14日苏共19大结束前),苏共中央委员会第一书记(苏共19大结束后)。随着苏联社会主义建设的胜利和他个人威望的提高,犯下高度集中的经济政治体制的严重错误。一、赫鲁晓夫改革1953年,斯大林逝世。赫鲁晓夫上台,开始改革。1953年尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫

Nikita Sergeyevich Khrushchev

1894.4.17~1971.9.11

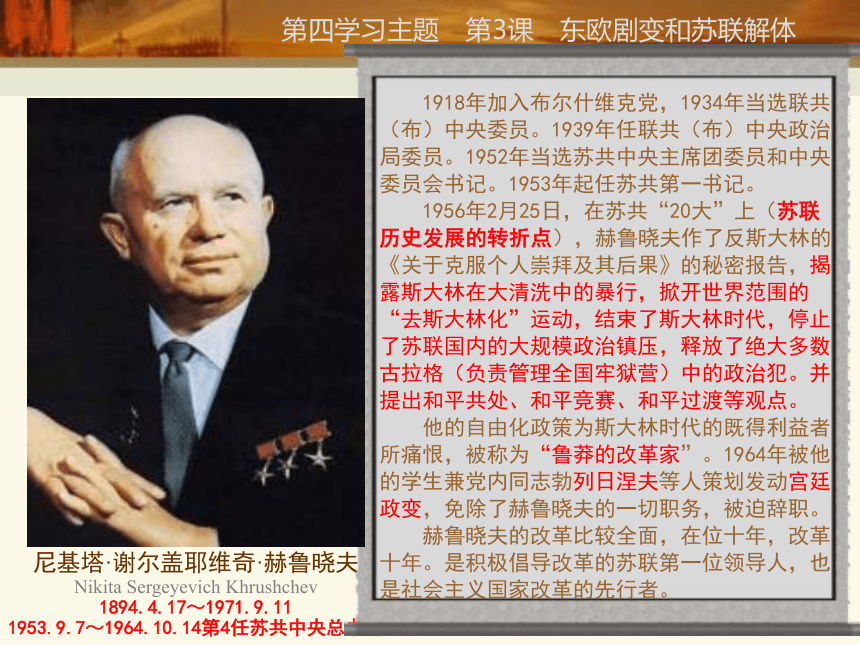

1953.9.7~1964.10.14第4任苏共中央总书记 1918年加入布尔什维克党,1934年当选联共(布)中央委员。1939年任联共(布)中央政治局委员。1952年当选苏共中央主席团委员和中央委员会书记。1953年起任苏共第一书记。

1956年2月25日,在苏共“20大”上(苏联历史发展的转折点),赫鲁晓夫作了反斯大林的《关于克服个人崇拜及其后果》的秘密报告,揭露斯大林在大清洗中的暴行,掀开世界范围的“去斯大林化”运动,结束了斯大林时代,停止了苏联国内的大规模政治镇压,释放了绝大多数古拉格(负责管理全国牢狱营)中的政治犯。并提出和平共处、和平竞赛、和平过渡等观点。

他的自由化政策为斯大林时代的既得利益者所痛恨,被称为“鲁莽的改革家”。1964年被他的学生兼党内同志勃列日涅夫等人策划发动宫廷政变,免除了赫鲁晓夫的一切职务,被迫辞职。

赫鲁晓夫的改革比较全面,在位十年,改革十年。是积极倡导改革的苏联第一位领导人,也是社会主义国家改革的先行者。“秘密报告”: 报告很大胆,后果很严重。 1956年2月14日—25日,苏共二十大

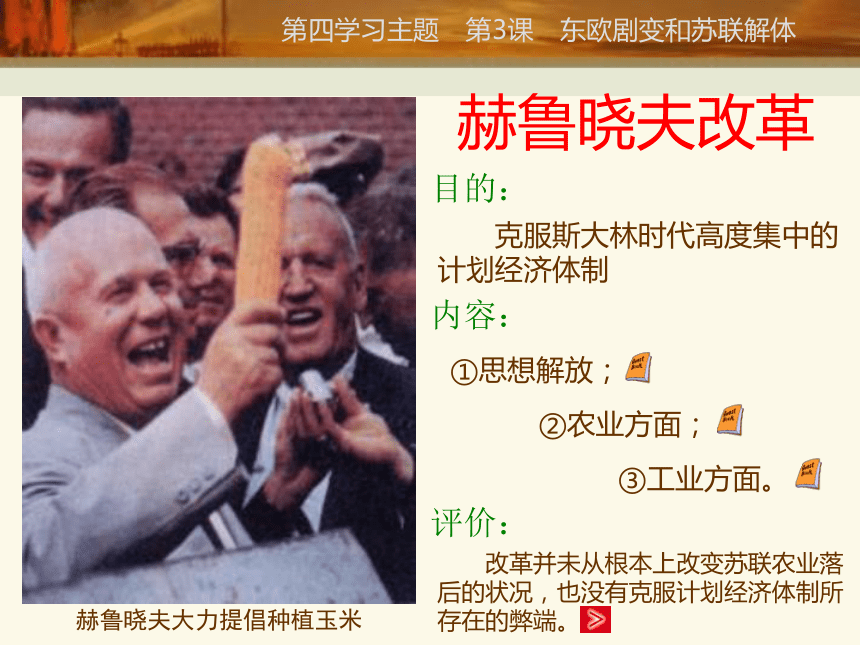

《关于个人崇拜及其后果》在揭露和批判个人崇拜上有重大意义,但全盘否定斯大林的做法引起思想混乱,对苏联和国际共产主义运动产生了极大的消极影响。 赫鲁晓夫大力提倡种植玉米赫鲁晓夫改革目的: 克服斯大林时代高度集中的

计划经济体制内容:评价: 改革并未从根本上改变苏联农业落

后的状况,也没有克服计划经济体制所

存在的弊端。①思想解放;②农业方面;③工业方面。赫鲁晓夫改革 苏联城市青年出发参加垦荒 推广种植玉米批判个人迷信 平反冤假错案 1956年2月25日在苏共“20大”上,赫鲁晓夫作了反斯大林的《关于克服个人崇拜及其后果》的秘密报告,揭露斯大林在大清洗中的暴行,掀开世界范围的“去斯大林化”运动,结束了高度集权的斯大林时代,停止了苏联国内的大规模政治镇压。赫鲁晓夫时代,政治气候空前宽松。减轻农民负担 大规模垦荒 推行“玉米”运动 赫鲁晓夫的经济改革是从农业开始的。1958年,采取取消农产品义务交售制,提高农副产品的收购价格,开展两项重大改革措施——大规模垦荒和推行“玉米运动”(指不顾苏联的自然条件,强行扩大玉米种植面积的运动)等办法,力图改变苏联农业的落后状况。赫鲁晓夫参观肉联厂赫鲁晓夫大力提倡种植玉米体制未变,小修小补无济于事1964年

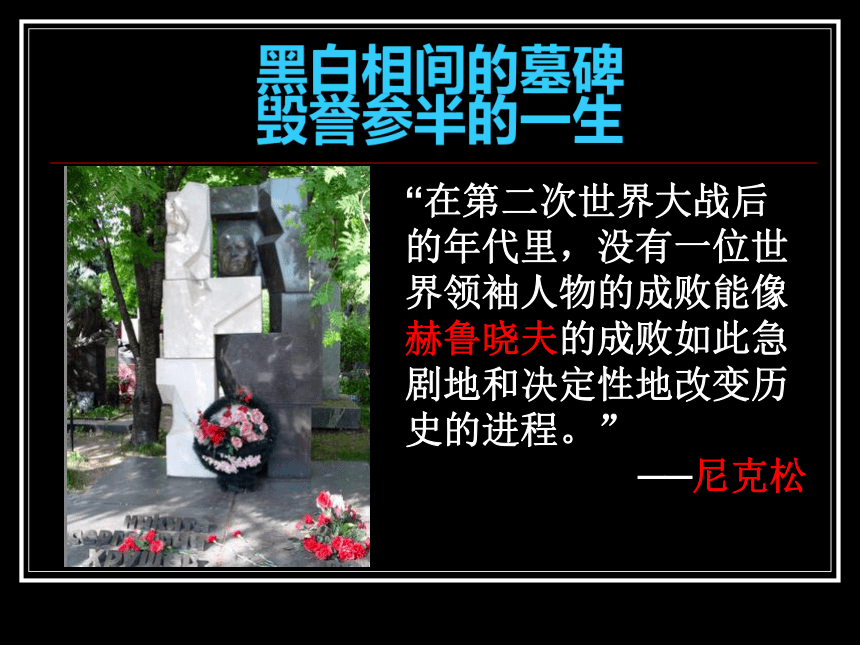

赫鲁晓夫被迫下台黑白相间的墓碑 毁誉参半的一生“在第二次世界大战后的年代里,没有一位世界领袖人物的成败能像赫鲁晓夫的成败如此急剧地和决定性地改变历史的进程。”

──尼克松勃列日涅夫改革未能突破斯大林模式

反而使这一体制更加僵化经济改革重点:重工业 赫鲁晓夫当政期间得经济改革,只在原有的体制的框架内进行了小修小补,而这种旧体制在苏联又是根深蒂固的,就决定了这场改革必然不彻底。

勃列日涅夫上台执政前期,政治局势稳定,人民生活水平提高,军事和综合国力增长,称为与美国匹敌的超级大国

但是执政后期,个人专断作风滋长,政治生活僵化,改革趋于停滞,中央集权的计划经济体制活力衰退,经济增长明显下降,社会矛盾丛生,国家陷入困境。1982年11月,勃列日涅夫去世,安德罗波夫上台,但执政 15个月后,就因病离开了他的国家和人民

73岁的契尔年科上台,他的年龄及他的保守思想体系,注定了他是个守摊子的过渡性角色,上任11各月就去世了。二、苏联的解体1985年

戈尔巴乔夫上台改革

改革重点:经济改革结果:……米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫

Mikhail Sergeyevich Gorbachev

1931.3.2~

1985.3.11~1991.12.25第8任苏共中央总书记1987年签订苏美《华盛顿条约》

结束两国在中程导弹上的军备竞赛“人道的、民主的社会主义” 1986年3月至1988年6月,戈尔巴乔夫首先进行经济改革,由于困难重重,无法打开局面。1988年6月至1989年底转而进行政治改革。在政治改革中,戈尔巴乔夫以所谓“人道的、民主的社会主义”取代科学社会主义,放弃宪法规定的苏共领导地位,模仿西方资产阶级政治制度,实行多党制和政治多元化。从此,苏联的政治、经济和民族危机不断加深。改革重点:转到政治方面“公开性”、“多元化”、“民主化”……

结果:……立陶宛宣布独立“八一九”事件 叶利钦VS 戈尔巴乔夫权力高端的博弈,

谁是最后的赢家?戈尔巴乔夫勃列日涅夫赫鲁晓夫“乱” “僵” “垮” 赫鲁晓夫改革把苏联搞“乱”了,勃列日涅夫改革把苏联搞“僵”了,戈尔巴乔夫改革把苏联搞“垮”了。特别是戈尔巴乔夫推行的错误路线是苏联解体的直接原因。苏联的政治、经济和民族危机不断加深,直接引发“八一九”事件的爆发。鲍里斯·尼古拉耶维奇·叶利钦

Boris Nikolayevich Yeltsin

1931.2.1~2007.4.23

1991.7.10~1999.12.31俄罗斯联邦首任总统叶利钦在“八一九”事件期间向市民发表演说 1991年8月19日凌晨,苏联副总统亚纳耶夫宣布总统戈尔巴乔夫因健康原因无法履行职权,总统职务由其代为行使,试图夺取国家的最高权力。在西方国家支持下,“民主派”首脑、苏联加盟共和国的俄罗斯联邦总统叶利钦宣布接管俄罗斯境内的全部苏军,并要求军民反对政变。在国内外压力之下,历时不到60个小时,政变遂告失败。但此后,苏联形势却急转直下,叶利钦及其支持者迅速掌握国家大权直至苏联完全解体。1991年8月19日

“八一九”事件“独立国家联合体”(Commonwealth of Independent States-CIS “独联体”) 1990年3月,立陶宛率先宣布脱离苏联。1991年12月8日,俄罗斯叶利钦、乌克兰克拉夫丘克、白俄罗斯舒什克维奇三国领导人签署协议,宣布建立独立国家联合体。先报知美国总统乔治·赫伯特·沃克·布什(“老布什” 1989年至1993年担任美国总统),后才通知戈尔巴乔夫。“独联体”徽标“独联体”的成立

标志着苏联的初步解体1991年俄罗斯联邦首任总统叶利钦和末代苏共中央总书记戈尔巴乔夫 1991年12月21日,俄罗斯等11个加盟共和国领导人以独立国家首脑身份在哈萨克斯坦首府阿拉木图举行独立国家联合体首脑会议,签署《阿拉木图宣言》,宣告苏联将停止存在。由俄罗斯代替苏联占有联合国安理会席位。俄罗斯联邦首任总统

鲍里斯·尼古拉耶维奇·叶利钦末代苏共中央总书记

米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫苏联解体:无可奈何花落去从苏联到独联体1991年12月25日19时32分飘扬69年的苏联国旗从克里姆林宫上降落 1991年12月25日19时25分,戈尔巴乔夫宣布辞去苏联总统和武装力量最高统帅,并将核按钮权力交给俄罗斯总统叶利钦。45分,俄罗斯联邦国旗在克里姆林宫升起。苏联最高苏维埃举行最后一次会议,通过宣言,从法律上终止苏联的存在。26日,最高苏维埃自我解散,苏联正式解体。1922年12月30日~1991年12月26日苏联解体含义

① 苏共丧失执政党地位;

② 15个加盟共和国解体;

③ 加盟共和国都朝着政治民主化、经济市场化方向转变;

④ 都放弃社会主义发展方向,建立资本主义制度。东欧剧变、苏联解体的影响

① 使欧洲的政治格局发生变化(世界两极格局崩溃);

② 加速了欧洲以民族为特征的联邦制国家的分裂过程(如

南斯拉夫的分裂);

③ 加速了欧洲一体化的进程,为欧盟和北约扩大创造了条

件,也为欧洲摆脱美国而成为独立的力量提供了前提;

④ 使世界社会主义事业受到严重打击,使得社会主义运动

面临更大的困难。苏联解体后的地图 苏联解体的原因:①理论认识上的偏差;②共产党自身的原因;③经济方面的失误;④民族方面的因素;⑤对外扩张的因素;⑥西方的“和平演变”;⑦戈尔巴乔夫个人原因。苏联解体仅是一种社会主义模式的失败

并不意味着社会主义的失败西方“和平演变”的方式主要有

a、文化侵略 b、思想渗透 c、政治渗透

d、经济侵略 e、经济诱迫

这个词汇出现于二战后50-60年代的冷战时期,当时的世界格局是以美国为首的西方资本主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营相互对垒,没有直接的战争,但是两大阵营处于针锋相对的“冷战”状态。

“冷战”时期,美国的一个国会议员杜勒斯曾预言:用时间来等待社会主义自己的变化,通过西方生活方式的宣传和渗透,和平地,不通过战争就可以使“社会主义”蜕化为“资本主义”。因此引起毛泽东的警觉提出要防止“和平演变”,于是开展了一系列的运动来防止“资本主义复辟”。 “冷战”时期,赫鲁晓夫领导的前苏联同样寄希望于“和平演变”,提出了西方国家可以“和平长入社会主义”的理论,为此,中共给予赫鲁晓夫以有力的反驳,从此中苏就意识形态问题发生矛盾和争论,中国称苏联变成了“修正主义”,最后中苏决裂。

p101953年3月5日约瑟夫·维萨里昂诺维奇·斯大林逝世 1922年4月3日~1953年3月5日任联共(布)中央委员会总书记(1952年10月5日~14日苏共19大结束前),苏共中央委员会第一书记(苏共19大结束后)。随着苏联社会主义建设的胜利和他个人威望的提高,犯下高度集中的经济政治体制的严重错误。一、赫鲁晓夫改革1953年,斯大林逝世。赫鲁晓夫上台,开始改革。1953年尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫

Nikita Sergeyevich Khrushchev

1894.4.17~1971.9.11

1953.9.7~1964.10.14第4任苏共中央总书记 1918年加入布尔什维克党,1934年当选联共(布)中央委员。1939年任联共(布)中央政治局委员。1952年当选苏共中央主席团委员和中央委员会书记。1953年起任苏共第一书记。

1956年2月25日,在苏共“20大”上(苏联历史发展的转折点),赫鲁晓夫作了反斯大林的《关于克服个人崇拜及其后果》的秘密报告,揭露斯大林在大清洗中的暴行,掀开世界范围的“去斯大林化”运动,结束了斯大林时代,停止了苏联国内的大规模政治镇压,释放了绝大多数古拉格(负责管理全国牢狱营)中的政治犯。并提出和平共处、和平竞赛、和平过渡等观点。

他的自由化政策为斯大林时代的既得利益者所痛恨,被称为“鲁莽的改革家”。1964年被他的学生兼党内同志勃列日涅夫等人策划发动宫廷政变,免除了赫鲁晓夫的一切职务,被迫辞职。

赫鲁晓夫的改革比较全面,在位十年,改革十年。是积极倡导改革的苏联第一位领导人,也是社会主义国家改革的先行者。“秘密报告”: 报告很大胆,后果很严重。 1956年2月14日—25日,苏共二十大

《关于个人崇拜及其后果》在揭露和批判个人崇拜上有重大意义,但全盘否定斯大林的做法引起思想混乱,对苏联和国际共产主义运动产生了极大的消极影响。 赫鲁晓夫大力提倡种植玉米赫鲁晓夫改革目的: 克服斯大林时代高度集中的

计划经济体制内容:评价: 改革并未从根本上改变苏联农业落

后的状况,也没有克服计划经济体制所

存在的弊端。①思想解放;②农业方面;③工业方面。赫鲁晓夫改革 苏联城市青年出发参加垦荒 推广种植玉米批判个人迷信 平反冤假错案 1956年2月25日在苏共“20大”上,赫鲁晓夫作了反斯大林的《关于克服个人崇拜及其后果》的秘密报告,揭露斯大林在大清洗中的暴行,掀开世界范围的“去斯大林化”运动,结束了高度集权的斯大林时代,停止了苏联国内的大规模政治镇压。赫鲁晓夫时代,政治气候空前宽松。减轻农民负担 大规模垦荒 推行“玉米”运动 赫鲁晓夫的经济改革是从农业开始的。1958年,采取取消农产品义务交售制,提高农副产品的收购价格,开展两项重大改革措施——大规模垦荒和推行“玉米运动”(指不顾苏联的自然条件,强行扩大玉米种植面积的运动)等办法,力图改变苏联农业的落后状况。赫鲁晓夫参观肉联厂赫鲁晓夫大力提倡种植玉米体制未变,小修小补无济于事1964年

赫鲁晓夫被迫下台黑白相间的墓碑 毁誉参半的一生“在第二次世界大战后的年代里,没有一位世界领袖人物的成败能像赫鲁晓夫的成败如此急剧地和决定性地改变历史的进程。”

──尼克松勃列日涅夫改革未能突破斯大林模式

反而使这一体制更加僵化经济改革重点:重工业 赫鲁晓夫当政期间得经济改革,只在原有的体制的框架内进行了小修小补,而这种旧体制在苏联又是根深蒂固的,就决定了这场改革必然不彻底。

勃列日涅夫上台执政前期,政治局势稳定,人民生活水平提高,军事和综合国力增长,称为与美国匹敌的超级大国

但是执政后期,个人专断作风滋长,政治生活僵化,改革趋于停滞,中央集权的计划经济体制活力衰退,经济增长明显下降,社会矛盾丛生,国家陷入困境。1982年11月,勃列日涅夫去世,安德罗波夫上台,但执政 15个月后,就因病离开了他的国家和人民

73岁的契尔年科上台,他的年龄及他的保守思想体系,注定了他是个守摊子的过渡性角色,上任11各月就去世了。二、苏联的解体1985年

戈尔巴乔夫上台改革

改革重点:经济改革结果:……米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫

Mikhail Sergeyevich Gorbachev

1931.3.2~

1985.3.11~1991.12.25第8任苏共中央总书记1987年签订苏美《华盛顿条约》

结束两国在中程导弹上的军备竞赛“人道的、民主的社会主义” 1986年3月至1988年6月,戈尔巴乔夫首先进行经济改革,由于困难重重,无法打开局面。1988年6月至1989年底转而进行政治改革。在政治改革中,戈尔巴乔夫以所谓“人道的、民主的社会主义”取代科学社会主义,放弃宪法规定的苏共领导地位,模仿西方资产阶级政治制度,实行多党制和政治多元化。从此,苏联的政治、经济和民族危机不断加深。改革重点:转到政治方面“公开性”、“多元化”、“民主化”……

结果:……立陶宛宣布独立“八一九”事件 叶利钦VS 戈尔巴乔夫权力高端的博弈,

谁是最后的赢家?戈尔巴乔夫勃列日涅夫赫鲁晓夫“乱” “僵” “垮” 赫鲁晓夫改革把苏联搞“乱”了,勃列日涅夫改革把苏联搞“僵”了,戈尔巴乔夫改革把苏联搞“垮”了。特别是戈尔巴乔夫推行的错误路线是苏联解体的直接原因。苏联的政治、经济和民族危机不断加深,直接引发“八一九”事件的爆发。鲍里斯·尼古拉耶维奇·叶利钦

Boris Nikolayevich Yeltsin

1931.2.1~2007.4.23

1991.7.10~1999.12.31俄罗斯联邦首任总统叶利钦在“八一九”事件期间向市民发表演说 1991年8月19日凌晨,苏联副总统亚纳耶夫宣布总统戈尔巴乔夫因健康原因无法履行职权,总统职务由其代为行使,试图夺取国家的最高权力。在西方国家支持下,“民主派”首脑、苏联加盟共和国的俄罗斯联邦总统叶利钦宣布接管俄罗斯境内的全部苏军,并要求军民反对政变。在国内外压力之下,历时不到60个小时,政变遂告失败。但此后,苏联形势却急转直下,叶利钦及其支持者迅速掌握国家大权直至苏联完全解体。1991年8月19日

“八一九”事件“独立国家联合体”(Commonwealth of Independent States-CIS “独联体”) 1990年3月,立陶宛率先宣布脱离苏联。1991年12月8日,俄罗斯叶利钦、乌克兰克拉夫丘克、白俄罗斯舒什克维奇三国领导人签署协议,宣布建立独立国家联合体。先报知美国总统乔治·赫伯特·沃克·布什(“老布什” 1989年至1993年担任美国总统),后才通知戈尔巴乔夫。“独联体”徽标“独联体”的成立

标志着苏联的初步解体1991年俄罗斯联邦首任总统叶利钦和末代苏共中央总书记戈尔巴乔夫 1991年12月21日,俄罗斯等11个加盟共和国领导人以独立国家首脑身份在哈萨克斯坦首府阿拉木图举行独立国家联合体首脑会议,签署《阿拉木图宣言》,宣告苏联将停止存在。由俄罗斯代替苏联占有联合国安理会席位。俄罗斯联邦首任总统

鲍里斯·尼古拉耶维奇·叶利钦末代苏共中央总书记

米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫苏联解体:无可奈何花落去从苏联到独联体1991年12月25日19时32分飘扬69年的苏联国旗从克里姆林宫上降落 1991年12月25日19时25分,戈尔巴乔夫宣布辞去苏联总统和武装力量最高统帅,并将核按钮权力交给俄罗斯总统叶利钦。45分,俄罗斯联邦国旗在克里姆林宫升起。苏联最高苏维埃举行最后一次会议,通过宣言,从法律上终止苏联的存在。26日,最高苏维埃自我解散,苏联正式解体。1922年12月30日~1991年12月26日苏联解体含义

① 苏共丧失执政党地位;

② 15个加盟共和国解体;

③ 加盟共和国都朝着政治民主化、经济市场化方向转变;

④ 都放弃社会主义发展方向,建立资本主义制度。东欧剧变、苏联解体的影响

① 使欧洲的政治格局发生变化(世界两极格局崩溃);

② 加速了欧洲以民族为特征的联邦制国家的分裂过程(如

南斯拉夫的分裂);

③ 加速了欧洲一体化的进程,为欧盟和北约扩大创造了条

件,也为欧洲摆脱美国而成为独立的力量提供了前提;

④ 使世界社会主义事业受到严重打击,使得社会主义运动

面临更大的困难。苏联解体后的地图 苏联解体的原因:①理论认识上的偏差;②共产党自身的原因;③经济方面的失误;④民族方面的因素;⑤对外扩张的因素;⑥西方的“和平演变”;⑦戈尔巴乔夫个人原因。苏联解体仅是一种社会主义模式的失败

并不意味着社会主义的失败西方“和平演变”的方式主要有

a、文化侵略 b、思想渗透 c、政治渗透

d、经济侵略 e、经济诱迫

这个词汇出现于二战后50-60年代的冷战时期,当时的世界格局是以美国为首的西方资本主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营相互对垒,没有直接的战争,但是两大阵营处于针锋相对的“冷战”状态。

“冷战”时期,美国的一个国会议员杜勒斯曾预言:用时间来等待社会主义自己的变化,通过西方生活方式的宣传和渗透,和平地,不通过战争就可以使“社会主义”蜕化为“资本主义”。因此引起毛泽东的警觉提出要防止“和平演变”,于是开展了一系列的运动来防止“资本主义复辟”。 “冷战”时期,赫鲁晓夫领导的前苏联同样寄希望于“和平演变”,提出了西方国家可以“和平长入社会主义”的理论,为此,中共给予赫鲁晓夫以有力的反驳,从此中苏就意识形态问题发生矛盾和争论,中国称苏联变成了“修正主义”,最后中苏决裂。

同课章节目录

- 第一单元 苏联社会主义道路的探索

- 1 俄国十月革命

- 2 对社会主义道路的探索

- 第二单元 凡尔赛——华盛顿体系下的世界

- 3 凡尔赛—华盛顿体系

- 4 经济大危机

- 5 法西斯势力的猖獗

- 活动课一 老照片配文──图说法西斯暴行

- 第三单元 第二次世界大战

- 6 第二次世界大战的爆发

- 7 世界反法西斯战争的胜利

- 活动课二 战地采访──反法西斯战争必胜!

- 第四单元 战后主要资本主义国家的发展变化

- 8 美国经济的发展

- 9 西欧和日本经济的发展

- 第五单元 社会主义国家的改革与演变

- 10 苏联的改革与解体

- 11 东欧社会主义国家的改革与演变

- 第六单元 亚非拉国家的独立和振兴

- 12 亚非拉的奋起

- 13 动荡的中东地区

- 活动课三 致巴以人民的一封公开信

- 第七单元 战后世界格局的演变

- 14 冷战中的对峙

- 15 世界政治格局的多极化趋势

- 16 世界经济的“全球化”

- 第八单元 现代科学技术和文化

- 17 第三次科技革命

- 18 现代文学和美术

- 19 现代音乐和电影

- 活动课四 撰写历史小论文──《科学技术与未来》