9.《屈原列传-屈原的文化意象》课件(共26张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 9.《屈原列传-屈原的文化意象》课件(共26张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-01 15:48:15 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

屈原的文化形象探析

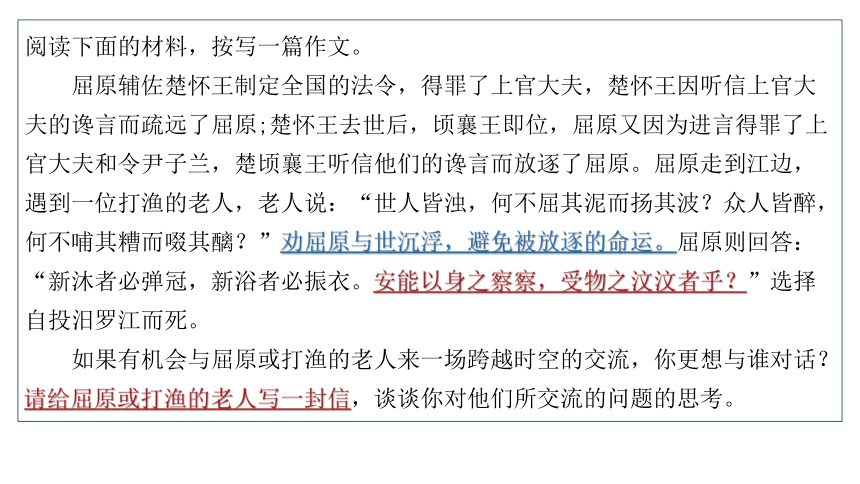

阅读下面的材料,按写一篇作文。

屈原辅佐楚怀王制定全国的法令,得罪了上官大夫,楚怀王因听信上官大夫的谗言而疏远了屈原;楚怀王去世后,顷襄王即位,屈原又因为进言得罪了上官大夫和令尹子兰,楚顷襄王听信他们的谗言而放逐了屈原。屈原走到江边,遇到一位打渔的老人,老人说:“世人皆浊,何不屈其泥而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而啜其醨?”劝屈原与世沉浮,避免被放逐的命运。屈原则回答:“新沐者必弹冠,新浴者必振衣。安能以身之察察,受物之汶汶者乎?”选择自投汨罗江而死。

如果有机会与屈原或打渔的老人来一场跨越时空的交流,你更想与谁对话?请给屈原或打渔的老人写一封信,谈谈你对他们所交流的问题的思考。

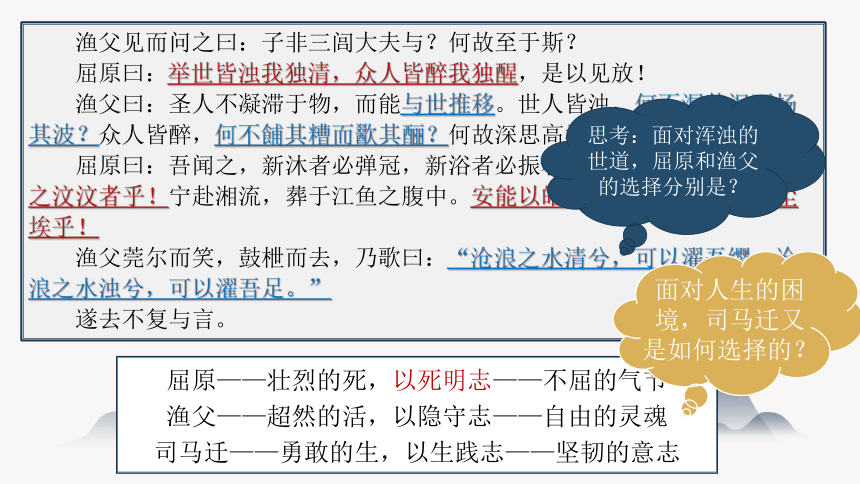

渔父见而问之曰:子非三闾大夫与?何故至于斯?

屈原曰:举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放!

渔父曰:圣人不凝滞于物,而能与世推移。世人皆浊,何不淈其泥而扬其波?众人皆醉,何不餔其糟而歠其酾?何故深思高举,自令放为?

屈原曰:吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣;安能以身之察察受物之汶汶者乎!宁赴湘流,葬于江鱼之腹中。安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎!

渔父莞尔而笑,鼓枻而去,乃歌曰:“沧浪之水清兮,可以濯吾缨。沧浪之水浊兮,可以濯吾足。”

遂去不复与言。

思考:面对浑浊的世道,屈原和渔父的选择分别是?

屈原——壮烈的死,以死明志——不屈的气节

渔父——超然的活,以隐守志——自由的灵魂

司马迁——勇敢的生,以生践志——坚韧的意志

面对人生的困境,司马迁又是如何选择的?

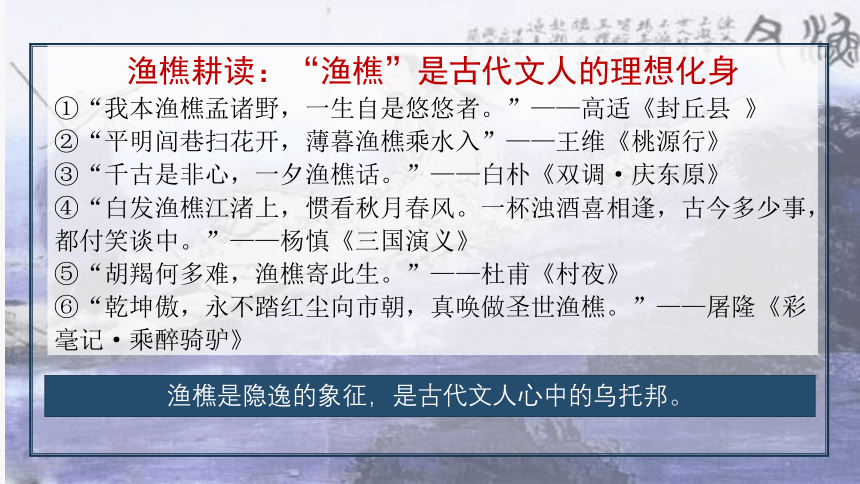

渔樵耕读:“渔樵”是古代文人的理想化身

①“我本渔樵孟诸野,一生自是悠悠者。”——高适《封丘县 》

②“平明闾巷扫花开,薄暮渔樵乘水入”——王维《桃源行》

③“千古是非心,一夕渔樵话。”——白朴《双调·庆东原》

④“白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一杯浊酒喜相逢,古今多少事,都付笑谈中。”——杨慎《三国演义》

⑤“胡羯何多难,渔樵寄此生。”——杜甫《村夜》

⑥“乾坤傲,永不踏红尘向市朝,真唤做圣世渔樵。”——屠隆《彩毫记·乘醉骑驴》

渔樵是隐逸的象征,是古代文人心中的乌托邦。

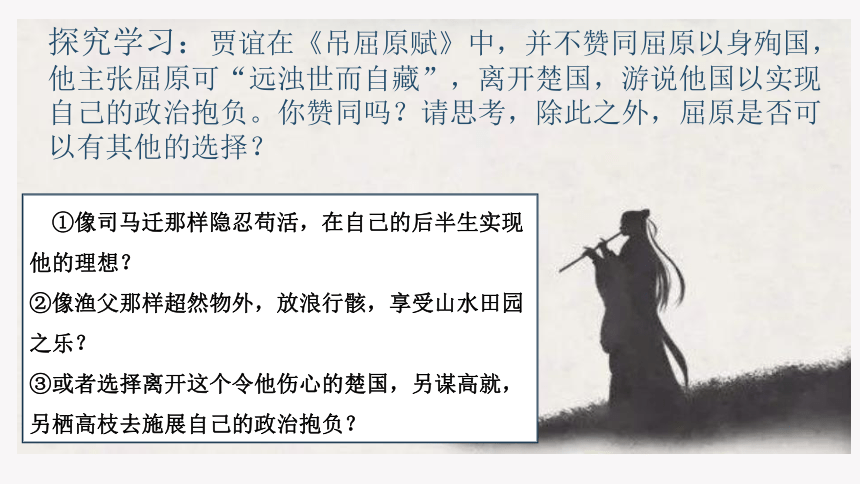

探究学习:贾谊在《吊屈原赋》中,并不赞同屈原以身殉国,他主张屈原可“远浊世而自藏”,离开楚国,游说他国以实现自己的政治抱负。你赞同吗?请思考,除此之外,屈原是否可以有其他的选择?

①像司马迁那样隐忍苟活,在自己的后半生实现他的理想?

②像渔父那样超然物外,放浪行骸,享受山水田园之乐?

③或者选择离开这个令他伤心的楚国,另谋高就,另栖高枝去施展自己的政治抱负?

屈原的作品

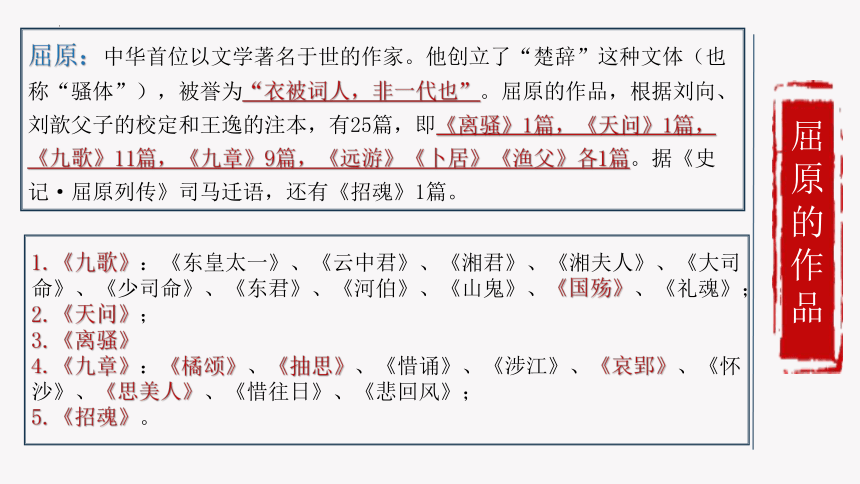

屈原:中华首位以文学著名于世的作家。他创立了“楚辞”这种文体(也称“骚体”),被誉为“衣被词人,非一代也”。屈原的作品,根据刘向、刘歆父子的校定和王逸的注本,有25篇,即《离骚》1篇,《天问》1篇,《九歌》11篇,《九章》9篇,《远游》《卜居》《渔父》各1篇。据《史记·屈原列传》司马迁语,还有《招魂》1篇。

1.《九歌》:《东皇太一》、《云中君》、《湘君》、《湘夫人》、《大司命》、《少司命》、《东君》、《河伯》、《山鬼》、《国殇》、《礼魂》;

2.《天问》;

3.《离骚》

4.《九章》:《橘颂》、《抽思》、《惜诵》、《涉江》、《哀郢》、《怀沙》、《思美人》、《惜往日》、《悲回风》;

5.《招魂》。

作品简介

九歌

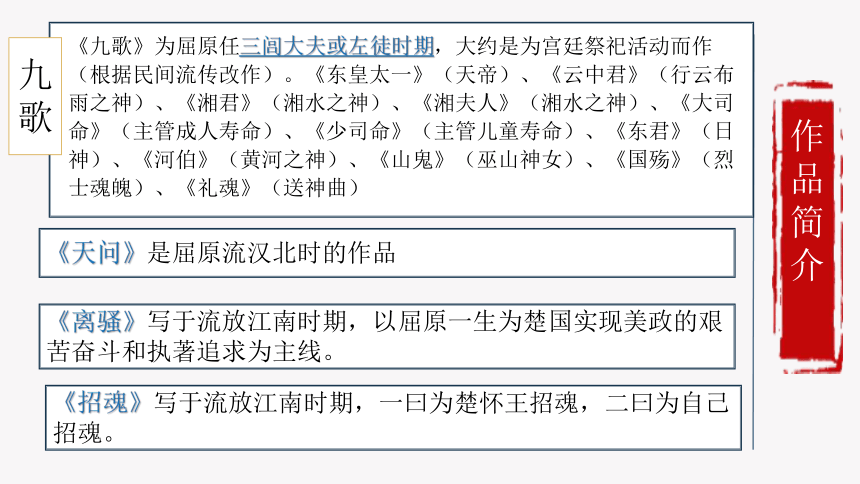

《九歌》为屈原任三闾大夫或左徒时期,大约是为宫廷祭祀活动而作(根据民间流传改作)。《东皇太一》(天帝)、《云中君》(行云布雨之神)、《湘君》(湘水之神)、《湘夫人》(湘水之神)、《大司命》(主管成人寿命)、《少司命》(主管儿童寿命)、《东君》(日神)、《河伯》(黄河之神)、《山鬼》(巫山神女)、《国殇》(烈士魂魄)、《礼魂》(送神曲)

《天问》是屈原流汉北时的作品

《离骚》写于流放江南时期,以屈原一生为楚国实现美政的艰苦奋斗和执著追求为主线。

《招魂》写于流放江南时期,一曰为楚怀王招魂,二曰为自己招魂。

作品简介

九章

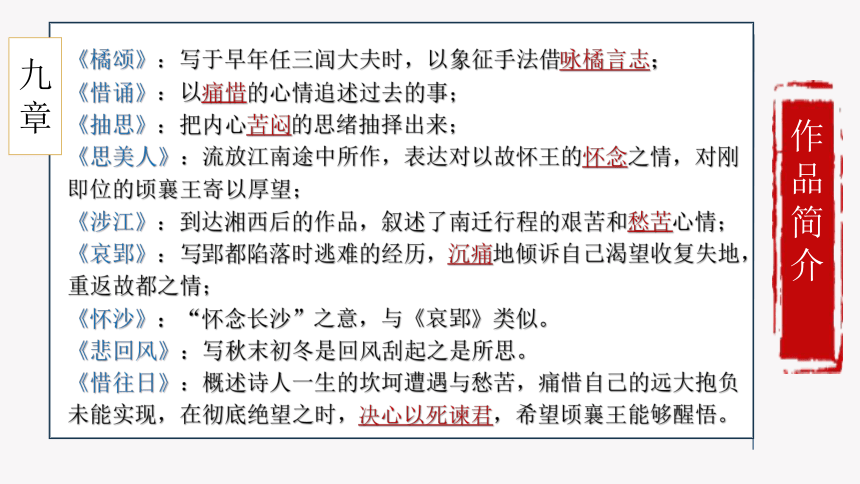

《橘颂》:写于早年任三闾大夫时,以象征手法借咏橘言志;

《惜诵》:以痛惜的心情追述过去的事;

《抽思》:把内心苦闷的思绪抽择出来;

《思美人》:流放江南途中所作,表达对以故怀王的怀念之情,对刚即位的顷襄王寄以厚望;

《涉江》:到达湘西后的作品,叙述了南迁行程的艰苦和愁苦心情;

《哀郢》:写郢都陷落时逃难的经历,沉痛地倾诉自己渴望收复失地,重返故都之情;

《怀沙》:“怀念长沙”之意,与《哀郢》类似。

《悲回风》:写秋末初冬是回风刮起之是所思。

《惜往日》:概述诗人一生的坎坷遭遇与愁苦,痛惜自己的远大抱负未能实现,在彻底绝望之时,决心以死谏君,希望顷襄王能够醒悟。

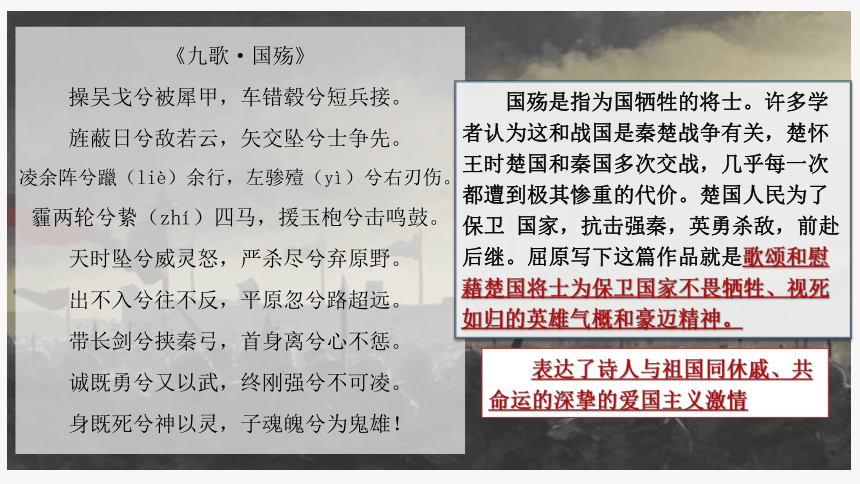

《九歌·国殇》

操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接。

旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先。

凌余阵兮躐(liè)余行,左骖殪(yì)兮右刃伤。

霾两轮兮絷(zhí)四马,援玉枹兮击鸣鼓。

天时坠兮威灵怒,严杀尽兮弃原野。

出不入兮往不反,平原忽兮路超远。

带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩。

诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌。

身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄!

国殇是指为国牺牲的将士。许多学者认为这和战国是秦楚战争有关,楚怀王时楚国和秦国多次交战,几乎每一次都遭到极其惨重的代价。楚国人民为了保卫 国家,抗击强秦,英勇杀敌,前赴后继。屈原写下这篇作品就是歌颂和慰藉楚国将士为保卫国家不畏牺牲、视死如归的英雄气概和豪迈精神。

表达了诗人与祖国同休戚、共命运的深挚的爱国主义激情

《天问》者,屈原之所作也。何不言问天?天尊不可问,故曰天问也。屈原放逐,忧心愁悴。仿徨山泽,经历陵陆。嗟号昊旻,仰天叹息。见楚有先王之庙及公卿祠堂,图画天地山川神灵,琦玮僪佹,及古贤圣怪物行事。周流罢倦,休息其下,仰见图画,因书其壁,呵而问之,以渫愤懑,舒泻愁思。

遂古之初,谁传道之?(请问远古开始之时,谁将此态流传导引?)

上下未形,何由考之?(天地尚未成形之前,又从哪里得以产生?)

冥昭瞢闇,谁能极之?(明暗不分浑沌一片,谁能探究根本原因?)

冯翼惟像,何以识之?(迷迷蒙蒙这种现象,怎么识别将它认清?)

明明闇闇,惟时何为?(白天光明夜晚黑暗,究竟它是为何而然?)

阴阳三合,何本何化?(阴阳参合而生宇宙,哪是本体哪是演变?)

对于“天地万象之理,存亡兴废之端,贤凶善恶之报,神奇鬼怪之说”,屈原似乎都要求得一个解答,知晓一个因果。

《天问》的内容其一:对就自然界的事物发问,并联想到与自然有关的一些神话与历史传说

《天问》

桀伐蒙山,何所得焉?(夏桀出兵讨伐蒙山,所得之物又是什么?)

妹嬉何肆,汤何殛焉?(妺喜怎样恣肆淫虐?商汤怎样将桀诛杀?)

舜闵在家,父何以鱞?(舜在家里非常仁孝,父亲为何让他独身?)

尧不姚告,二女何亲?(尧不告诉舜父瞽瞍,二妃如何与舜成亲?)

厥萌在初,何所忆焉?(起初刚有淫奢萌芽,怎么就能预料结局?)

璜台十成,谁所极焉?(纣王建造十层玉台,谁使他到如此地步?)

登立为帝,孰道尚之?(承受天命登位称帝,什么道理受人敬仰?)

《天问》的内容其二:对大量的神话故事和历史传说与史实提出了问题

薄暮雷电,归何忧?(傍晚时分雷鸣电闪,想要归去有何忧愁?)

厥严不奉,帝何求?(国家庄严不复存在,对着上帝有何祈求?)

伏匿穴处,爰何云?(伏身藏匿洞穴之中,还有什么事情要讲?)

荆勋作师,夫何长?(楚王贪功屡兴兵,国势如何能够久长?)

悟过改更,我又何言?(如若改弦更张能醒悟,我又何必喋喋不休道长短?)

吴光争国,久余是胜。(吴王阖庐与楚相争,我们久已被他战胜!)

何环穿自闾社丘陵,爰出子文?(环绕穿越里社丘陵,为何生出令尹子文?)

吾告堵敖以不长。(都说堵敖在命不长,)

何试上自予,忠名弥彰?(为何弑君自立,忠名却更加显扬?)

①对自然所提的问题,表现的是作者对宇宙的探索精神,对传说的怀疑,从而也看出作者比同时代人进步的宇宙观、认识论。

②对许多历史问题的提问,往往表现出作者的思想感情、政治见解和对历史的总结、褒贬,直截了当地阐明了自己的政治主张,而对楚国政治现实的抨击,也是希望君主能举贤任能,接受历史教训,重新治理好国家的一种变幻了的表现手法。

王夫之:“篇内事虽杂举,而自天地山川,次及人事,追述往古,终于以楚先,未尝无次序存焉。”(《楚辞通释》)

《离骚》(节选)

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。

摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。

皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名:

名余曰正则兮, 字余曰灵均。

纷吾既有此内美兮,又重之以修能。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。

惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?

乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!

我是古帝高阳氏的子孙,我已去世的父亲字伯庸。

摄提那年正当孟陬啊,就在庚寅那天我降生。

父亲仔细揣测我的生辰,于是赐予我贞祥的美名:

父亲把我的名取为正则,同时把我的字叫作灵均。

天赋给我很多良好素质,我不断加强自己的修养。

我把江离芷草披在肩上,把秋兰结成索佩挂身旁。

光阴似箭我好像跟不上,岁月不等待人令我心慌。

早晨我在大坡采集木兰,傍晚在小洲中摘取宿莽。

时光迅速逝去不能久留,四季更相代谢变化有常。

我想到草木已由盛到衰,恐怕自己身体逐渐衰老。

君王不趁早修好美德,又怎能将不好法度改掉?

乘上千里马纵横驰骋吧,来呀,我在前引导开路!

诗人先自叙高贵的身世,表示自己具有与生俱来的“内美”。再叙自己的道德和才干,具有先天禀赋,又有后天修养,早就该立志献身干一番大事业。接着叙述对楚怀王的期望,期望他修明法度,驾上骏马奔驰向前,诗人愿为楚国的变法图新作一个开路的先驱者。

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。

既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。

亦余心之所善兮,虽九死其尤未悔!

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。

众女疾余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。

固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。

背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。

忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。

宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。

鸷鸟之不群兮,自前世而固然。

何方圜之能周兮,夫孰异道而相安!

屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。

伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。

回朕车以复路兮,及行迷之未远。

步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息。

进不入以离尤兮,退将复修吾初服。

制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。

不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。

高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。

芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。

忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。

佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。

民生各有所乐兮,余独好修以为常。

虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。

乱曰:

已矣哉——

国无人莫我知兮,又何怀乎故都!

既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居!

彭咸,字福康,是颛顼的后世子孙。他胸怀大志、刚正不阿、不从流俗,在殷商末之际为殷商朝臣贤大夫。他是殷朝耿介之士,直谏商王不听,不得其志,以投江自尽表示抗议,被后世列为人臣的楷模。《楚辞》:“彭咸,商贤大夫,可谓与老彭相辉映矣。”后人赞称彭咸为“天下第一谏”。

《橘颂》·屈原

后皇嘉树,橘徕服兮。受命不迁,生南国兮。

深固难徙,更壹志兮。绿叶素荣,纷其可喜兮。

曾枝剡棘,圆果抟兮。青黄杂糅,文章烂兮。

精色内白,类任道兮。纷緼宜修,姱而不丑兮。

嗟尔幼志,有以异兮。独立不迁,岂不可喜兮?

深固难徙,廓其无求兮。苏世独立,横而不流兮。

闭心自慎,终不失过兮。秉德无私,参天地兮。

愿岁并谢,与长友兮。淑离不淫,梗其有理兮。

年岁虽少,可师长兮。行比伯夷,置以为像兮。

这是一首托物言志的咏物诗,借物抒志,以物写人,表面上歌颂橘树,实际是诗人对自己理想和人格的表白。自此,南国之橘便蕴含了志士仁人“独立不迁”、热爱祖国的丰富文化内涵。

《九章·抽思》(节选)

有鸟自南兮,来集汉北。好姱佳丽兮,牉独处此异域。

惸(qióng)茕( qiónɡ)独而不群兮,又无良媒在其侧。

道卓远而日忘兮,愿自申而不得。望北山而流涕兮,临流水而太息。

望孟夏之短夜兮,何晦明之若岁?惟郢路之辽远兮,魂一夕而九逝。

【解读】屈原把自己比作一只孤独的鸟从郢都来到异地,既无人替他在君王面前解释,他自己又申诉不得,心中忧愁苦闷不得,度日如年,南望辽远的郢都,魂牵梦绕,夜不能寐。

《九章·哀郢》(节选)

曼余目以流观兮,冀一反之何时?

鸟飞反故乡兮,狐死必首丘。

信非吾罪而弃逐兮,何日夜而忘之?

【解读】沉痛地倾诉了自己渴望收付失地,重返故都,无限的眷恋情怀。

屈原是楚文化精神的象征。

在战国七雄中, 北方诸国的纷争尚属于同一文化系统内的政治军事较量。而楚则因其独异的文化特质, 在这种政治军事较量之外, 又多了一重文化对抗的意味。从这一意义上说, 楚之成败与否, 关系到楚文化的兴亡大义。

对屈原来说,去国远游自是一种精神的背叛、 文化的背叛。作为楚文化的代言人, 他不可能像北方士人那样周游列国以求一用。

而根源于楚之文化的独异性, 被灭的六国中,楚人最为痛恨秦国,“楚虽三户, 亡秦必楚”正道出了楚人坚毅刚戾的文化复仇心理。

屈原是不可能有其他的选择的,我们与其把屈原的死看作是生命的终结,不如把它看作是屈原与黑暗社会的抗争,与楚国腐朽的贵族集团彻底的决裂,他以死来捍卫自己崇高的爱国理想,坚守自己的高洁情怀,以死来保持自己生命永恒的纯洁,所以,他的死不是怯懦,不是脆弱,不是轻生,是以死明志,是崇高而有尊严的选择!

【小结】屈原是一位才华出众、忠诚正直、志向高洁、心系国君、眷顾国家、坚守理想的爱国志士形象。屈原形象就是一个殉道者的形象,这个“道”就是理想和信仰,就是祖国和人民,就是人格的神圣与精神的绝对纯净。

(1)爱国主义精神永远感召。爱国主义是千百年形成的对祖国、对人民的最深厚的情感态度,是中华民族文化最深厚的根基所在。而屈原是中华民族爱国主义精神的一面伟大旗帜。

(2)求索精神应为全社会弘扬。屈原坚持真理、不畏艰辛的人格精神值得今人效仿和学习,其勇于求索的精神更值得当代人继承和弘扬。

(3)屈原留下的精神遗产与日月同辉。

(4)屈原的人格范式具有当代意义。屈原的人格精神,主要表现在政治理性、道德精神、诗性智慧上。他是楚文化土壤孕育出来的中华民族文化史上的伟人,其精神已融会到我们民族的心理素质、审美意识、伦理观念等各个方面,对于后世有重要的意义。

今天我们为什么要纪念屈原?试谈谈你的看法。

联系现实:

今天我们为什么要纪念屈原?试谈谈你的看法。

(3)屈原留下的精神遗产与日月同辉。屈原是一位伟大的爱国诗人,更是对中国历史产生过重大影响的历史伟人。

(4)屈原的人格范式具有当代意义。屈原的人格精神,主要表现在政治理性、道德精神、诗性智慧上。他是楚文化土壤孕育出来的中华民族文化史上的伟人,其精神已融会到我们民族的心理素质、审美意识、伦理观念等各个方面,对于后世有重要的意义。

请从选材、写法、语言等角度,说一说《屈原列传》不同于一般传记的特点。

参考:

(1)选材上,《屈原列传》没有曲折、生动、完整的故事情节,而是根据文献记载,粗线条地勾勒人物的生平事迹。

(2)写法上,记叙和议论相结合。全文四个部分都有“传”有“评”,因“传”而“评”,以“评”点“传”。议论方式各不相同,第一部分为评价式,第二部分为结语式,第三部分为陈述式,第四部分为比照式。

(3)语言上,本文具有浓厚的抒彩:叙中有情、倾向鲜明;议中有情、直抒胸臆。作者运用对偶、对比、排比、反复、比喻等多种修辞,增强了语言表达效果。

赏析艺术特色

第一PPT

把屈原个人的命运同楚国的命运连在一起,如此爱国,如此抗争,却无法抵抗地离希望越来越远,表现出屈原在历史滚滚车轮中的无力感,寄寓着浓重的悲剧意味(突显崇高美)。

与造成楚国困窘局面的其他人进行对比,侧面烘托了屈原的才能、智慧和高尚的节操。

一次次被贬谪、疏远、怀疑、辱没,却一直心系怀王,眷顾国家,表现出他深深的爱国精神。

本文是为屈原作传,但作者却用大量笔墨写了楚国的命运,用意是什么?

本文是为屈原作传,但作者却用大量笔墨写了楚国的命运,用意是什么?

把屈原个人的命运同楚国的命运连在一起,如此爱国,如此抗争,却无法抵抗地离希望越来越远,表现出屈原在历史滚滚车轮中的无力感,寄寓着浓重的悲剧意味。

与造成楚国困窘局面的其他人进行对比,侧面烘托了屈原的才能、智慧和高尚的节操。

一次次被贬谪、疏远、怀疑、辱没,却一直心系怀王,眷顾国家,表现出他深深的爱国精神。

技法迁移——夹叙夹议

本文作为一篇传记,成功地运用了夹叙夹议的手法,评传结合,既塑造了传主鲜明的个性特征,又表达了作者的观点态度,具有很强的感染力。

做到夹叙夹议要注意三点:

(1)以“叙”为基础。夹叙夹议的基础是记叙。因此,要在记叙中把事件的过程写清楚,把人物或场景写具体,为下文的议论做好充分的铺垫。

(2)以“议”为统帅。议论,是夹叙夹议中的关键,是所记事件、人物或场景的意义之所在。要在议论中揭示出事件的内涵,表达出作者的思想情感。

(3)灵活安排“叙”和“议”的位置。可以先叙后议,也可以边叙边议,还可以先议后叙。

宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也

第一PPT

——致渔父的一封信

打渔的老者:

您好!

您曾劝屈原:“世人皆浊,何不淈其泥而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而啜其醨?”但您却不知道屈原的志向与苦楚。屈原本有着“乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路”的志向,最终却只能以“溘死以流亡”的悲剧收场,投身汨罗江。

所谓“修身、齐家、治国、平天下”,“修身”作为第一步,起着至关重要的作用。“修身”不仅要修炼品德,更要坚守本心。屈原辅佐楚怀王时,一心为国为民,多次进言,却因得罪小人遭到谗言诬陷而被疏远。小人的谗言诬陷能使屈原远离君王,远离朝堂,却改变不了他的忠贞之心,改变不了他那立志与楚国共存亡的赤子之心。

宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也

第一PPT

当朝堂内君臣同流合污,朝堂外秦国步步蚕食时,屈原没有去做“水太凉”的钱谦益,毅然纵身投入了汨罗江。那一刻他是多么绝望啊!渔翁啊,屈原“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”的一片冰心,您真的了解吗?

“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。”一个国家,一个民族,如果没有像屈原这样的忠臣,只有上官大夫、令尹子兰这样的小人,那么这个国家也就离灭亡不远了。前有邹忌的委婉谏言,后有于谦的冒死直谏,都体现了“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”的爱国思想。渔翁啊,您是否知道国家只有权臣而无谋臣、忠臣的后果呢?

宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也

第一PPT

习近平总书记说:“青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。”鲁迅先生说:“愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发一點光,不必等候炬火。”我认为此理古今一也,任何人都应在国家大难时挺身而出,扛起时代的大旗,担起振兴国家的责任,成为国家的脊梁。

此致,

敬礼!

一个不同意你观点的高三学子

2022年12月1日

屈原的文化形象探析

阅读下面的材料,按写一篇作文。

屈原辅佐楚怀王制定全国的法令,得罪了上官大夫,楚怀王因听信上官大夫的谗言而疏远了屈原;楚怀王去世后,顷襄王即位,屈原又因为进言得罪了上官大夫和令尹子兰,楚顷襄王听信他们的谗言而放逐了屈原。屈原走到江边,遇到一位打渔的老人,老人说:“世人皆浊,何不屈其泥而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而啜其醨?”劝屈原与世沉浮,避免被放逐的命运。屈原则回答:“新沐者必弹冠,新浴者必振衣。安能以身之察察,受物之汶汶者乎?”选择自投汨罗江而死。

如果有机会与屈原或打渔的老人来一场跨越时空的交流,你更想与谁对话?请给屈原或打渔的老人写一封信,谈谈你对他们所交流的问题的思考。

渔父见而问之曰:子非三闾大夫与?何故至于斯?

屈原曰:举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放!

渔父曰:圣人不凝滞于物,而能与世推移。世人皆浊,何不淈其泥而扬其波?众人皆醉,何不餔其糟而歠其酾?何故深思高举,自令放为?

屈原曰:吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣;安能以身之察察受物之汶汶者乎!宁赴湘流,葬于江鱼之腹中。安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎!

渔父莞尔而笑,鼓枻而去,乃歌曰:“沧浪之水清兮,可以濯吾缨。沧浪之水浊兮,可以濯吾足。”

遂去不复与言。

思考:面对浑浊的世道,屈原和渔父的选择分别是?

屈原——壮烈的死,以死明志——不屈的气节

渔父——超然的活,以隐守志——自由的灵魂

司马迁——勇敢的生,以生践志——坚韧的意志

面对人生的困境,司马迁又是如何选择的?

渔樵耕读:“渔樵”是古代文人的理想化身

①“我本渔樵孟诸野,一生自是悠悠者。”——高适《封丘县 》

②“平明闾巷扫花开,薄暮渔樵乘水入”——王维《桃源行》

③“千古是非心,一夕渔樵话。”——白朴《双调·庆东原》

④“白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一杯浊酒喜相逢,古今多少事,都付笑谈中。”——杨慎《三国演义》

⑤“胡羯何多难,渔樵寄此生。”——杜甫《村夜》

⑥“乾坤傲,永不踏红尘向市朝,真唤做圣世渔樵。”——屠隆《彩毫记·乘醉骑驴》

渔樵是隐逸的象征,是古代文人心中的乌托邦。

探究学习:贾谊在《吊屈原赋》中,并不赞同屈原以身殉国,他主张屈原可“远浊世而自藏”,离开楚国,游说他国以实现自己的政治抱负。你赞同吗?请思考,除此之外,屈原是否可以有其他的选择?

①像司马迁那样隐忍苟活,在自己的后半生实现他的理想?

②像渔父那样超然物外,放浪行骸,享受山水田园之乐?

③或者选择离开这个令他伤心的楚国,另谋高就,另栖高枝去施展自己的政治抱负?

屈原的作品

屈原:中华首位以文学著名于世的作家。他创立了“楚辞”这种文体(也称“骚体”),被誉为“衣被词人,非一代也”。屈原的作品,根据刘向、刘歆父子的校定和王逸的注本,有25篇,即《离骚》1篇,《天问》1篇,《九歌》11篇,《九章》9篇,《远游》《卜居》《渔父》各1篇。据《史记·屈原列传》司马迁语,还有《招魂》1篇。

1.《九歌》:《东皇太一》、《云中君》、《湘君》、《湘夫人》、《大司命》、《少司命》、《东君》、《河伯》、《山鬼》、《国殇》、《礼魂》;

2.《天问》;

3.《离骚》

4.《九章》:《橘颂》、《抽思》、《惜诵》、《涉江》、《哀郢》、《怀沙》、《思美人》、《惜往日》、《悲回风》;

5.《招魂》。

作品简介

九歌

《九歌》为屈原任三闾大夫或左徒时期,大约是为宫廷祭祀活动而作(根据民间流传改作)。《东皇太一》(天帝)、《云中君》(行云布雨之神)、《湘君》(湘水之神)、《湘夫人》(湘水之神)、《大司命》(主管成人寿命)、《少司命》(主管儿童寿命)、《东君》(日神)、《河伯》(黄河之神)、《山鬼》(巫山神女)、《国殇》(烈士魂魄)、《礼魂》(送神曲)

《天问》是屈原流汉北时的作品

《离骚》写于流放江南时期,以屈原一生为楚国实现美政的艰苦奋斗和执著追求为主线。

《招魂》写于流放江南时期,一曰为楚怀王招魂,二曰为自己招魂。

作品简介

九章

《橘颂》:写于早年任三闾大夫时,以象征手法借咏橘言志;

《惜诵》:以痛惜的心情追述过去的事;

《抽思》:把内心苦闷的思绪抽择出来;

《思美人》:流放江南途中所作,表达对以故怀王的怀念之情,对刚即位的顷襄王寄以厚望;

《涉江》:到达湘西后的作品,叙述了南迁行程的艰苦和愁苦心情;

《哀郢》:写郢都陷落时逃难的经历,沉痛地倾诉自己渴望收复失地,重返故都之情;

《怀沙》:“怀念长沙”之意,与《哀郢》类似。

《悲回风》:写秋末初冬是回风刮起之是所思。

《惜往日》:概述诗人一生的坎坷遭遇与愁苦,痛惜自己的远大抱负未能实现,在彻底绝望之时,决心以死谏君,希望顷襄王能够醒悟。

《九歌·国殇》

操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接。

旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先。

凌余阵兮躐(liè)余行,左骖殪(yì)兮右刃伤。

霾两轮兮絷(zhí)四马,援玉枹兮击鸣鼓。

天时坠兮威灵怒,严杀尽兮弃原野。

出不入兮往不反,平原忽兮路超远。

带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩。

诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌。

身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄!

国殇是指为国牺牲的将士。许多学者认为这和战国是秦楚战争有关,楚怀王时楚国和秦国多次交战,几乎每一次都遭到极其惨重的代价。楚国人民为了保卫 国家,抗击强秦,英勇杀敌,前赴后继。屈原写下这篇作品就是歌颂和慰藉楚国将士为保卫国家不畏牺牲、视死如归的英雄气概和豪迈精神。

表达了诗人与祖国同休戚、共命运的深挚的爱国主义激情

《天问》者,屈原之所作也。何不言问天?天尊不可问,故曰天问也。屈原放逐,忧心愁悴。仿徨山泽,经历陵陆。嗟号昊旻,仰天叹息。见楚有先王之庙及公卿祠堂,图画天地山川神灵,琦玮僪佹,及古贤圣怪物行事。周流罢倦,休息其下,仰见图画,因书其壁,呵而问之,以渫愤懑,舒泻愁思。

遂古之初,谁传道之?(请问远古开始之时,谁将此态流传导引?)

上下未形,何由考之?(天地尚未成形之前,又从哪里得以产生?)

冥昭瞢闇,谁能极之?(明暗不分浑沌一片,谁能探究根本原因?)

冯翼惟像,何以识之?(迷迷蒙蒙这种现象,怎么识别将它认清?)

明明闇闇,惟时何为?(白天光明夜晚黑暗,究竟它是为何而然?)

阴阳三合,何本何化?(阴阳参合而生宇宙,哪是本体哪是演变?)

对于“天地万象之理,存亡兴废之端,贤凶善恶之报,神奇鬼怪之说”,屈原似乎都要求得一个解答,知晓一个因果。

《天问》的内容其一:对就自然界的事物发问,并联想到与自然有关的一些神话与历史传说

《天问》

桀伐蒙山,何所得焉?(夏桀出兵讨伐蒙山,所得之物又是什么?)

妹嬉何肆,汤何殛焉?(妺喜怎样恣肆淫虐?商汤怎样将桀诛杀?)

舜闵在家,父何以鱞?(舜在家里非常仁孝,父亲为何让他独身?)

尧不姚告,二女何亲?(尧不告诉舜父瞽瞍,二妃如何与舜成亲?)

厥萌在初,何所忆焉?(起初刚有淫奢萌芽,怎么就能预料结局?)

璜台十成,谁所极焉?(纣王建造十层玉台,谁使他到如此地步?)

登立为帝,孰道尚之?(承受天命登位称帝,什么道理受人敬仰?)

《天问》的内容其二:对大量的神话故事和历史传说与史实提出了问题

薄暮雷电,归何忧?(傍晚时分雷鸣电闪,想要归去有何忧愁?)

厥严不奉,帝何求?(国家庄严不复存在,对着上帝有何祈求?)

伏匿穴处,爰何云?(伏身藏匿洞穴之中,还有什么事情要讲?)

荆勋作师,夫何长?(楚王贪功屡兴兵,国势如何能够久长?)

悟过改更,我又何言?(如若改弦更张能醒悟,我又何必喋喋不休道长短?)

吴光争国,久余是胜。(吴王阖庐与楚相争,我们久已被他战胜!)

何环穿自闾社丘陵,爰出子文?(环绕穿越里社丘陵,为何生出令尹子文?)

吾告堵敖以不长。(都说堵敖在命不长,)

何试上自予,忠名弥彰?(为何弑君自立,忠名却更加显扬?)

①对自然所提的问题,表现的是作者对宇宙的探索精神,对传说的怀疑,从而也看出作者比同时代人进步的宇宙观、认识论。

②对许多历史问题的提问,往往表现出作者的思想感情、政治见解和对历史的总结、褒贬,直截了当地阐明了自己的政治主张,而对楚国政治现实的抨击,也是希望君主能举贤任能,接受历史教训,重新治理好国家的一种变幻了的表现手法。

王夫之:“篇内事虽杂举,而自天地山川,次及人事,追述往古,终于以楚先,未尝无次序存焉。”(《楚辞通释》)

《离骚》(节选)

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。

摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。

皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名:

名余曰正则兮, 字余曰灵均。

纷吾既有此内美兮,又重之以修能。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。

惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?

乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!

我是古帝高阳氏的子孙,我已去世的父亲字伯庸。

摄提那年正当孟陬啊,就在庚寅那天我降生。

父亲仔细揣测我的生辰,于是赐予我贞祥的美名:

父亲把我的名取为正则,同时把我的字叫作灵均。

天赋给我很多良好素质,我不断加强自己的修养。

我把江离芷草披在肩上,把秋兰结成索佩挂身旁。

光阴似箭我好像跟不上,岁月不等待人令我心慌。

早晨我在大坡采集木兰,傍晚在小洲中摘取宿莽。

时光迅速逝去不能久留,四季更相代谢变化有常。

我想到草木已由盛到衰,恐怕自己身体逐渐衰老。

君王不趁早修好美德,又怎能将不好法度改掉?

乘上千里马纵横驰骋吧,来呀,我在前引导开路!

诗人先自叙高贵的身世,表示自己具有与生俱来的“内美”。再叙自己的道德和才干,具有先天禀赋,又有后天修养,早就该立志献身干一番大事业。接着叙述对楚怀王的期望,期望他修明法度,驾上骏马奔驰向前,诗人愿为楚国的变法图新作一个开路的先驱者。

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。

既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。

亦余心之所善兮,虽九死其尤未悔!

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。

众女疾余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。

固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。

背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。

忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。

宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。

鸷鸟之不群兮,自前世而固然。

何方圜之能周兮,夫孰异道而相安!

屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。

伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。

回朕车以复路兮,及行迷之未远。

步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息。

进不入以离尤兮,退将复修吾初服。

制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。

不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。

高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。

芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。

忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。

佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。

民生各有所乐兮,余独好修以为常。

虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。

乱曰:

已矣哉——

国无人莫我知兮,又何怀乎故都!

既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居!

彭咸,字福康,是颛顼的后世子孙。他胸怀大志、刚正不阿、不从流俗,在殷商末之际为殷商朝臣贤大夫。他是殷朝耿介之士,直谏商王不听,不得其志,以投江自尽表示抗议,被后世列为人臣的楷模。《楚辞》:“彭咸,商贤大夫,可谓与老彭相辉映矣。”后人赞称彭咸为“天下第一谏”。

《橘颂》·屈原

后皇嘉树,橘徕服兮。受命不迁,生南国兮。

深固难徙,更壹志兮。绿叶素荣,纷其可喜兮。

曾枝剡棘,圆果抟兮。青黄杂糅,文章烂兮。

精色内白,类任道兮。纷緼宜修,姱而不丑兮。

嗟尔幼志,有以异兮。独立不迁,岂不可喜兮?

深固难徙,廓其无求兮。苏世独立,横而不流兮。

闭心自慎,终不失过兮。秉德无私,参天地兮。

愿岁并谢,与长友兮。淑离不淫,梗其有理兮。

年岁虽少,可师长兮。行比伯夷,置以为像兮。

这是一首托物言志的咏物诗,借物抒志,以物写人,表面上歌颂橘树,实际是诗人对自己理想和人格的表白。自此,南国之橘便蕴含了志士仁人“独立不迁”、热爱祖国的丰富文化内涵。

《九章·抽思》(节选)

有鸟自南兮,来集汉北。好姱佳丽兮,牉独处此异域。

惸(qióng)茕( qiónɡ)独而不群兮,又无良媒在其侧。

道卓远而日忘兮,愿自申而不得。望北山而流涕兮,临流水而太息。

望孟夏之短夜兮,何晦明之若岁?惟郢路之辽远兮,魂一夕而九逝。

【解读】屈原把自己比作一只孤独的鸟从郢都来到异地,既无人替他在君王面前解释,他自己又申诉不得,心中忧愁苦闷不得,度日如年,南望辽远的郢都,魂牵梦绕,夜不能寐。

《九章·哀郢》(节选)

曼余目以流观兮,冀一反之何时?

鸟飞反故乡兮,狐死必首丘。

信非吾罪而弃逐兮,何日夜而忘之?

【解读】沉痛地倾诉了自己渴望收付失地,重返故都,无限的眷恋情怀。

屈原是楚文化精神的象征。

在战国七雄中, 北方诸国的纷争尚属于同一文化系统内的政治军事较量。而楚则因其独异的文化特质, 在这种政治军事较量之外, 又多了一重文化对抗的意味。从这一意义上说, 楚之成败与否, 关系到楚文化的兴亡大义。

对屈原来说,去国远游自是一种精神的背叛、 文化的背叛。作为楚文化的代言人, 他不可能像北方士人那样周游列国以求一用。

而根源于楚之文化的独异性, 被灭的六国中,楚人最为痛恨秦国,“楚虽三户, 亡秦必楚”正道出了楚人坚毅刚戾的文化复仇心理。

屈原是不可能有其他的选择的,我们与其把屈原的死看作是生命的终结,不如把它看作是屈原与黑暗社会的抗争,与楚国腐朽的贵族集团彻底的决裂,他以死来捍卫自己崇高的爱国理想,坚守自己的高洁情怀,以死来保持自己生命永恒的纯洁,所以,他的死不是怯懦,不是脆弱,不是轻生,是以死明志,是崇高而有尊严的选择!

【小结】屈原是一位才华出众、忠诚正直、志向高洁、心系国君、眷顾国家、坚守理想的爱国志士形象。屈原形象就是一个殉道者的形象,这个“道”就是理想和信仰,就是祖国和人民,就是人格的神圣与精神的绝对纯净。

(1)爱国主义精神永远感召。爱国主义是千百年形成的对祖国、对人民的最深厚的情感态度,是中华民族文化最深厚的根基所在。而屈原是中华民族爱国主义精神的一面伟大旗帜。

(2)求索精神应为全社会弘扬。屈原坚持真理、不畏艰辛的人格精神值得今人效仿和学习,其勇于求索的精神更值得当代人继承和弘扬。

(3)屈原留下的精神遗产与日月同辉。

(4)屈原的人格范式具有当代意义。屈原的人格精神,主要表现在政治理性、道德精神、诗性智慧上。他是楚文化土壤孕育出来的中华民族文化史上的伟人,其精神已融会到我们民族的心理素质、审美意识、伦理观念等各个方面,对于后世有重要的意义。

今天我们为什么要纪念屈原?试谈谈你的看法。

联系现实:

今天我们为什么要纪念屈原?试谈谈你的看法。

(3)屈原留下的精神遗产与日月同辉。屈原是一位伟大的爱国诗人,更是对中国历史产生过重大影响的历史伟人。

(4)屈原的人格范式具有当代意义。屈原的人格精神,主要表现在政治理性、道德精神、诗性智慧上。他是楚文化土壤孕育出来的中华民族文化史上的伟人,其精神已融会到我们民族的心理素质、审美意识、伦理观念等各个方面,对于后世有重要的意义。

请从选材、写法、语言等角度,说一说《屈原列传》不同于一般传记的特点。

参考:

(1)选材上,《屈原列传》没有曲折、生动、完整的故事情节,而是根据文献记载,粗线条地勾勒人物的生平事迹。

(2)写法上,记叙和议论相结合。全文四个部分都有“传”有“评”,因“传”而“评”,以“评”点“传”。议论方式各不相同,第一部分为评价式,第二部分为结语式,第三部分为陈述式,第四部分为比照式。

(3)语言上,本文具有浓厚的抒彩:叙中有情、倾向鲜明;议中有情、直抒胸臆。作者运用对偶、对比、排比、反复、比喻等多种修辞,增强了语言表达效果。

赏析艺术特色

第一PPT

把屈原个人的命运同楚国的命运连在一起,如此爱国,如此抗争,却无法抵抗地离希望越来越远,表现出屈原在历史滚滚车轮中的无力感,寄寓着浓重的悲剧意味(突显崇高美)。

与造成楚国困窘局面的其他人进行对比,侧面烘托了屈原的才能、智慧和高尚的节操。

一次次被贬谪、疏远、怀疑、辱没,却一直心系怀王,眷顾国家,表现出他深深的爱国精神。

本文是为屈原作传,但作者却用大量笔墨写了楚国的命运,用意是什么?

本文是为屈原作传,但作者却用大量笔墨写了楚国的命运,用意是什么?

把屈原个人的命运同楚国的命运连在一起,如此爱国,如此抗争,却无法抵抗地离希望越来越远,表现出屈原在历史滚滚车轮中的无力感,寄寓着浓重的悲剧意味。

与造成楚国困窘局面的其他人进行对比,侧面烘托了屈原的才能、智慧和高尚的节操。

一次次被贬谪、疏远、怀疑、辱没,却一直心系怀王,眷顾国家,表现出他深深的爱国精神。

技法迁移——夹叙夹议

本文作为一篇传记,成功地运用了夹叙夹议的手法,评传结合,既塑造了传主鲜明的个性特征,又表达了作者的观点态度,具有很强的感染力。

做到夹叙夹议要注意三点:

(1)以“叙”为基础。夹叙夹议的基础是记叙。因此,要在记叙中把事件的过程写清楚,把人物或场景写具体,为下文的议论做好充分的铺垫。

(2)以“议”为统帅。议论,是夹叙夹议中的关键,是所记事件、人物或场景的意义之所在。要在议论中揭示出事件的内涵,表达出作者的思想情感。

(3)灵活安排“叙”和“议”的位置。可以先叙后议,也可以边叙边议,还可以先议后叙。

宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也

第一PPT

——致渔父的一封信

打渔的老者:

您好!

您曾劝屈原:“世人皆浊,何不淈其泥而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而啜其醨?”但您却不知道屈原的志向与苦楚。屈原本有着“乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路”的志向,最终却只能以“溘死以流亡”的悲剧收场,投身汨罗江。

所谓“修身、齐家、治国、平天下”,“修身”作为第一步,起着至关重要的作用。“修身”不仅要修炼品德,更要坚守本心。屈原辅佐楚怀王时,一心为国为民,多次进言,却因得罪小人遭到谗言诬陷而被疏远。小人的谗言诬陷能使屈原远离君王,远离朝堂,却改变不了他的忠贞之心,改变不了他那立志与楚国共存亡的赤子之心。

宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也

第一PPT

当朝堂内君臣同流合污,朝堂外秦国步步蚕食时,屈原没有去做“水太凉”的钱谦益,毅然纵身投入了汨罗江。那一刻他是多么绝望啊!渔翁啊,屈原“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”的一片冰心,您真的了解吗?

“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。”一个国家,一个民族,如果没有像屈原这样的忠臣,只有上官大夫、令尹子兰这样的小人,那么这个国家也就离灭亡不远了。前有邹忌的委婉谏言,后有于谦的冒死直谏,都体现了“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”的爱国思想。渔翁啊,您是否知道国家只有权臣而无谋臣、忠臣的后果呢?

宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也

第一PPT

习近平总书记说:“青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。”鲁迅先生说:“愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发一點光,不必等候炬火。”我认为此理古今一也,任何人都应在国家大难时挺身而出,扛起时代的大旗,担起振兴国家的责任,成为国家的脊梁。

此致,

敬礼!

一个不同意你观点的高三学子

2022年12月1日