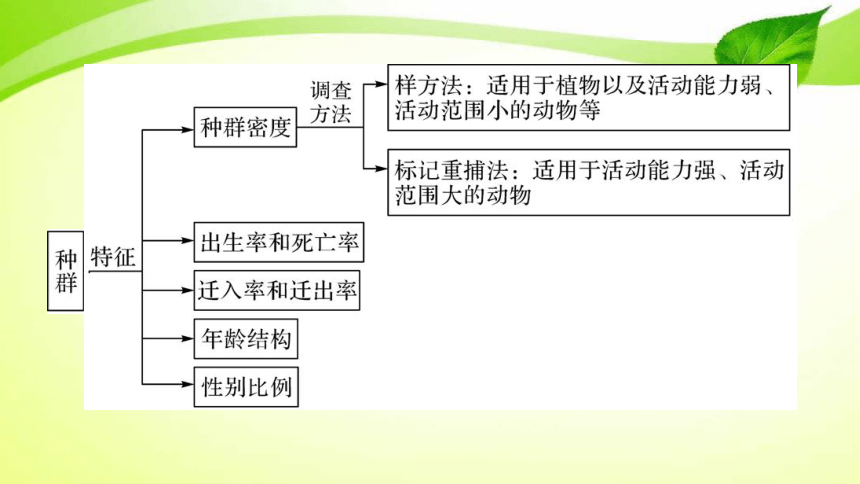

人教(2019)选择性必修2课件:第1章 种群及其动态 章末总结1(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教(2019)选择性必修2课件:第1章 种群及其动态 章末总结1(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-02 16:53:50 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第1章 种群及其动态

章末总结

人教(2019)选择性必修2课件

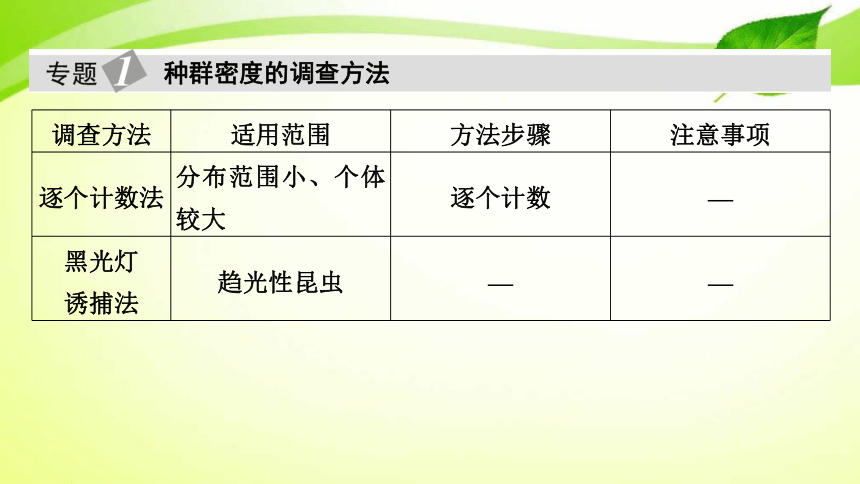

种群密度的调查方法

调查方法 适用范围 方法步骤 注意事项

逐个计数法 分布范围小、个体较大 逐个计数 —

黑光灯 诱捕法 趋光性昆虫 — —

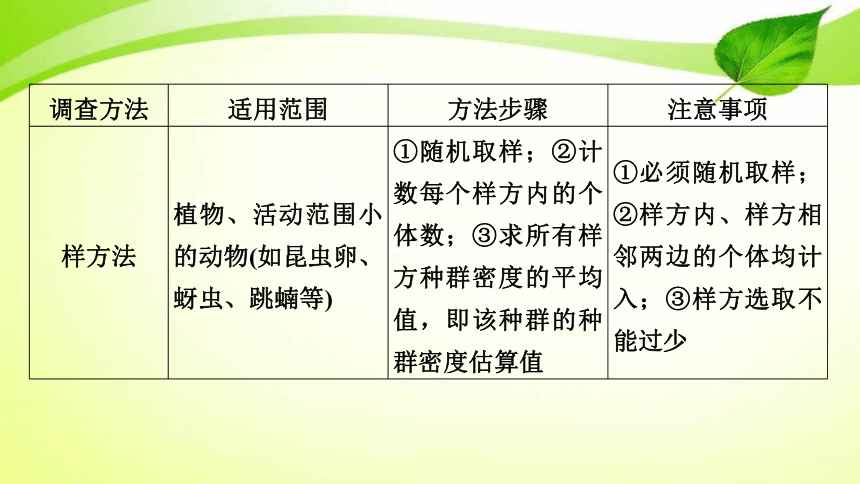

调查方法 适用范围 方法步骤 注意事项

样方法 植物、活动范围小的动物(如昆虫卵、蚜虫、跳蝻等) ①随机取样;②计数每个样方内的个体数;③求所有样方种群密度的平均值,即该种群的种群密度估算值 ①必须随机取样;②样方内、样方相邻两边的个体均计入;③样方选取不能过少

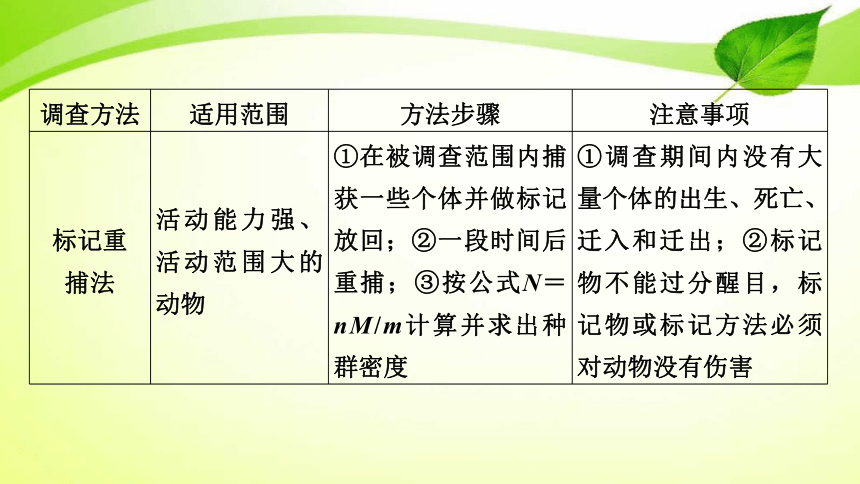

调查方法 适用范围 方法步骤 注意事项

标记重 捕法 活动能力强、活动范围大的动物 ①在被调查范围内捕获一些个体并做标记放回;②一段时间后重捕;③按公式N=nM/m计算并求出种群密度 ①调查期间内没有大量个体的出生、死亡、迁入和迁出;②标记物不能过分醒目,标记物或标记方法必须对动物没有伤害

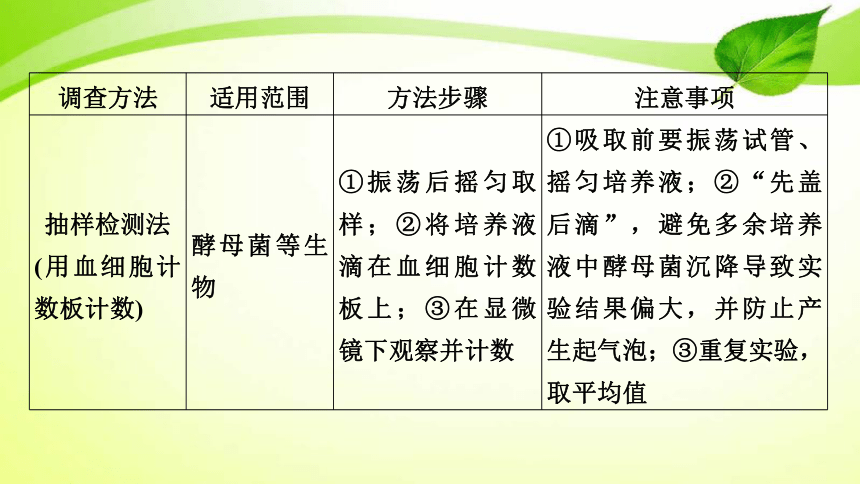

调查方法 适用范围 方法步骤 注意事项

抽样检测法 (用血细胞计数板计数) 酵母菌等生物 ①振荡后摇匀取样;②将培养液滴在血细胞计数板上;③在显微镜下观察并计数 ①吸取前要振荡试管、摇匀培养液;②“先盖后滴”,避免多余培养液中酵母菌沉降导致实验结果偏大,并防止产生起气泡;③重复实验,取平均值

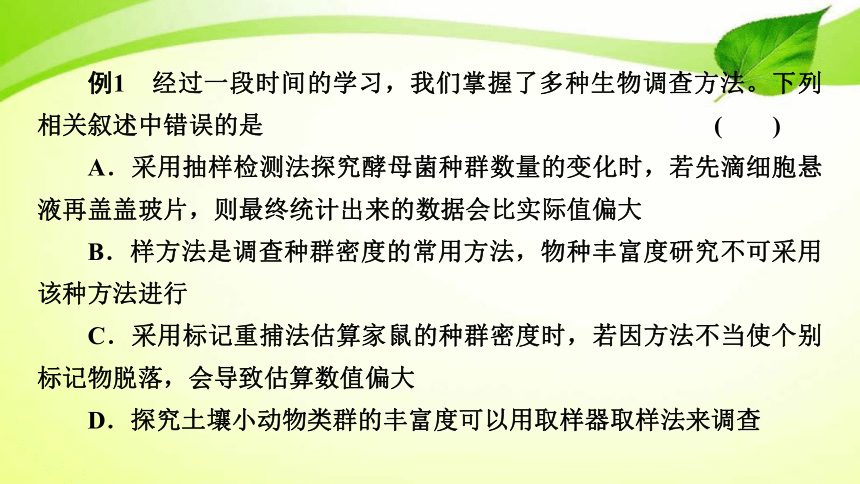

例1 经过一段时间的学习,我们掌握了多种生物调查方法。下列相关叙述中错误的是 ( )

A.采用抽样检测法探究酵母菌种群数量的变化时,若先滴细胞悬液再盖盖玻片,则最终统计出来的数据会比实际值偏大

B.样方法是调查种群密度的常用方法,物种丰富度研究不可采用该种方法进行

C.采用标记重捕法估算家鼠的种群密度时,若因方法不当使个别标记物脱落,会导致估算数值偏大

D.探究土壤小动物类群的丰富度可以用取样器取样法来调查

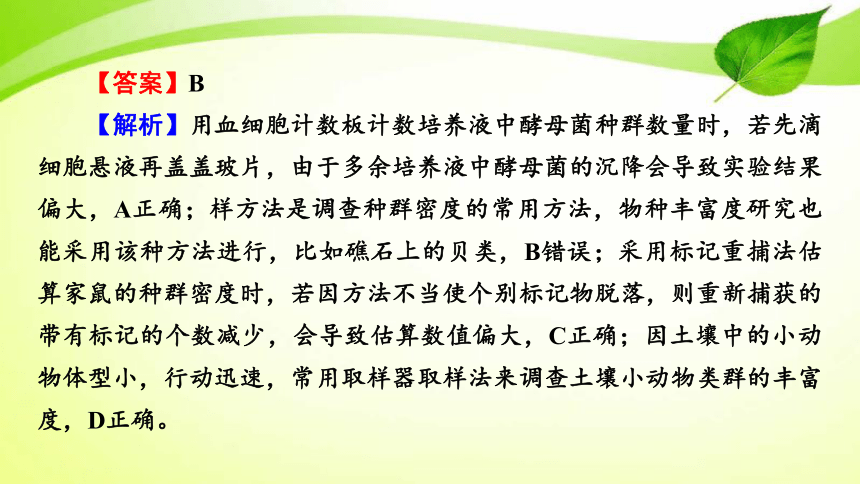

【答案】B

【解析】用血细胞计数板计数培养液中酵母菌种群数量时,若先滴细胞悬液再盖盖玻片,由于多余培养液中酵母菌的沉降会导致实验结果偏大,A正确;样方法是调查种群密度的常用方法,物种丰富度研究也能采用该种方法进行,比如礁石上的贝类,B错误;采用标记重捕法估算家鼠的种群密度时,若因方法不当使个别标记物脱落,则重新捕获的带有标记的个数减少,会导致估算数值偏大,C正确;因土壤中的小动物体型小,行动迅速,常用取样器取样法来调查土壤小动物类群的丰富度,D正确。

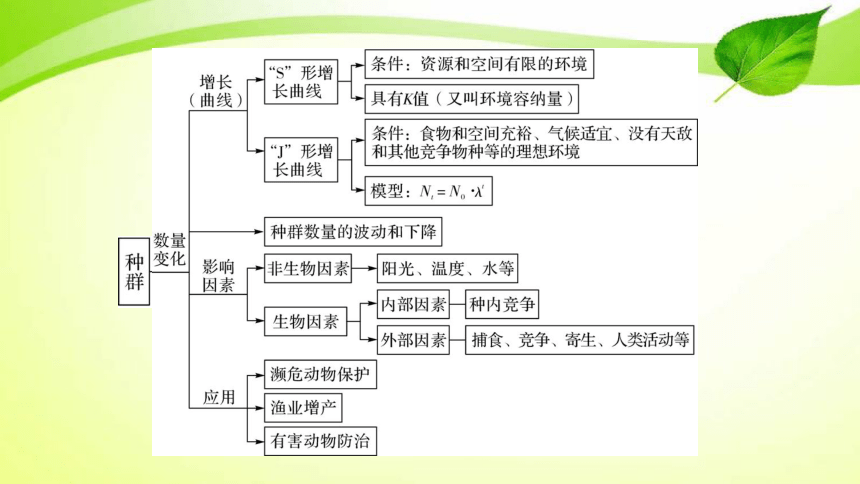

种群数量变化曲线的变式应用

图1

图2

(1)图1表示种群三种存活曲线:

Ⅰ型曲线:幼年期死亡率低,老年期死亡率高,即绝大多数个体都能活到生理年龄,如人类和其他一些大型哺乳动物。

Ⅱ型曲线:种群各年龄段死亡率基本相同,如小型哺乳动物。

Ⅲ型曲线:幼年时期死亡率较高,但一旦到达某一年龄,死亡率就较低且稳定,如鱼类等。

(2)图2为K值的不同表示方法,图中A、B、C、D所对应的为种群数量的K值,A′、C′、D′所对应的为种群数量的K/2。

例2 如图为三种蜂的生存曲线。叶蜂产卵于叶上;泥蜂储存其他昆虫的幼虫作为子代的食物;蜜蜂的幼虫由工蜂直接喂养。这三种蜂的生存曲线依次是 ( )

A.甲、乙、丙

B.乙、丙、甲

C.乙、甲、丙

D.甲、丙、乙

【答案】A

【解析】叶蜂产卵于叶上,易受环境因素的影响,也易被其他生物捕食,存活率最低,为甲曲线;泥蜂储存其他昆虫的幼虫为子代的食物,因食物的多少受到其他生态因素的制约,但储存的食物对幼虫的存活有利,所以开始是泥蜂的存活率也较低,但之后要比叶蜂高,为乙曲线;蜜蜂是自身制造食物,幼虫由工蜂直接喂养,存活率较高,为丙曲线。所以三种蜂的生存曲线依次是甲、乙、丙。

例3 右图表示出生率、死亡率和种群密度

的关系,据此分析得出的正确表述是 ( )

A.在K/2时控制有害动物最有效

B.图示规律可作为控制人口增长的依据

C.该图可用于实践中估算种群最大净补充

量

D.在K/2时捕捞鱼类最易得到最大日捕获量

【答案】C

【解析】在K/2时种群净补充量最大,控制有害动物应在K/2之前。人口增长既受自然因素影响,还受人们的生育观念、生育政策制约,该图不能作为控制人口增长的依据。在K/2时捕捞可持续获得较大的捕捞量,获得最大日捕获量应在K值进行。

素养解读:本章是种群及其动态,通过学习种群的特征和数量变化,掌握种群数量变化的分析方法和应用。常涉及的核心素养有生命观念(分析种群数量变化,建立生物与环境相协调的观点)、科学思维(构建种群增长数学模型)、科学探究(调查双子叶植物的种群密度,探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化)、社会责任(归纳总结种群数量变化在实践中的应用)。

1.(生命观念)下列关于种群的相关叙述,正确的是 ( )

①生殖前年龄组个体数大于生殖后年龄组个体数,种群数量一定增长

②没有迁出和迁入时,出生率大于死亡率,种群的数量一定增长

③对捕捉器具有条件反射的动物种群不能用标记重捕法调查种群密度

④年龄结构为增长型的种群,其繁殖期个体数一定大于衰退型繁殖期个体数

⑤种群特征是单独个体不具备的

A.①④ B.①③⑤

C.②③⑤ D.②④

【答案】C

【解析】①生殖前年龄组个体数大于生殖后年龄组个体数,种群年龄结构属于增长型,但数量不一定增长,如环境条件变得恶劣会使死亡率增大。②决定种群数量变化的因素是迁入与迁出、出生率与死亡率,若没有迁出和迁入,出生率大于死亡率,种群的数量一定增长。③动物对捕捉器具有条件反射时,重捕到的个体减少,所测数值会偏大。④不同的种群数目不同,年龄结构为增长型的种群其繁殖期个体数不一定大于衰退型繁殖期个体数。⑤单独个体不具备种群特征。

2.(科学思维)如图表示某个处于平衡状态的生物种群因某些外界环境变化导致种群中生物个体数量改变时的四种情形,下列有关产生这些变化的原因分析中,不正确的是 ( )

A.若图甲所示为海洋生态系统中某鱼类的种群,则a点后的变化可能是大量放养该种鱼造成的

B.若图乙所示为某发酵罐中酵母菌的数量,则b点后变化的原因可能是增加了营养供应

C.图丙中c点后种群个体的数量变化反映出种群的出生率大于死亡率

D.图丁曲线可用于指导海洋渔业生产中的捕捞活动

【答案】C

【解析】若图甲所示为海洋生态系统中某鱼类的种群,则a点后种群数量突然增加,超过了其环境容纳量,可能是大量放养该种鱼造成的,A正确;若图乙所示为某发酵罐中酵母菌的数量,一定的空间和营养物质的前提下,种群的环境容纳量是一定的,b点后种群数量增加可能是增加了营养供应,B正确;图丙中c点后种群个体的数量变化反映出种群的出生率小于死亡率,C错误;

3.(科学探究)在一定量的酵母菌培养液中放入活酵母菌若干,抽样镜检,如图甲所示(图中小点代表酵母菌)。将容器放在适宜温度下恒温培养5小时后,稀释100倍,再抽样镜检,如图乙所示。根据实验结果判断,以下叙述正确的是 ( )

A.培养5小时后,酵母菌种群密度是原来的200倍左右

B.探究酵母菌的种群数量变化可以用标记重捕法

C.用血细胞计数板计数酵母菌数量时只统计方格内菌体

D.培养5小时后,酵母菌种群数量已经达到K值

【答案】A

【解析】用血细胞计数板计数时,除统计方格内菌体外还要统计相邻两边的菌体,5小时前每个小格内约有5个菌体,而5小时后每个小方格内约有10个菌体,但这是在稀释100倍后的值,所以5小时后的种群密度是原来的200倍左右,此时酵母菌种群数量是否达到K值无法判断。

4.(社会责任)某种群的年龄结构如图甲所示,增长曲线如图乙所示。下列有关叙述正确的是 ( )

A.K值是指在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中种群所能达到的最大数量

B.图甲表示的年龄结构是增长型,图乙中t2时间的种群很可能属于这种年龄结构

C.若该种群为某天鹅种群,可建立自然保护区,改善其栖息环境,使其K值升高

D.图乙所示曲线模型对应的数学公式为Nt=N0λt

【答案】C

【解析】K值是指在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量,A错误;由题图分析可知,图甲表示的年龄结构是增长型,而图乙中t2时间种群的年龄结构很可能是稳定型,B错误;建立自然保护区、改善天鹅的栖息环境,可使其环境容纳量升高,以此来保护珍稀生物,C正确;图乙所示曲线为“S”形曲线,Nt=N0λt对应的曲线为“J”形曲线,D错误。

第1章 种群及其动态

章末总结

人教(2019)选择性必修2课件

种群密度的调查方法

调查方法 适用范围 方法步骤 注意事项

逐个计数法 分布范围小、个体较大 逐个计数 —

黑光灯 诱捕法 趋光性昆虫 — —

调查方法 适用范围 方法步骤 注意事项

样方法 植物、活动范围小的动物(如昆虫卵、蚜虫、跳蝻等) ①随机取样;②计数每个样方内的个体数;③求所有样方种群密度的平均值,即该种群的种群密度估算值 ①必须随机取样;②样方内、样方相邻两边的个体均计入;③样方选取不能过少

调查方法 适用范围 方法步骤 注意事项

标记重 捕法 活动能力强、活动范围大的动物 ①在被调查范围内捕获一些个体并做标记放回;②一段时间后重捕;③按公式N=nM/m计算并求出种群密度 ①调查期间内没有大量个体的出生、死亡、迁入和迁出;②标记物不能过分醒目,标记物或标记方法必须对动物没有伤害

调查方法 适用范围 方法步骤 注意事项

抽样检测法 (用血细胞计数板计数) 酵母菌等生物 ①振荡后摇匀取样;②将培养液滴在血细胞计数板上;③在显微镜下观察并计数 ①吸取前要振荡试管、摇匀培养液;②“先盖后滴”,避免多余培养液中酵母菌沉降导致实验结果偏大,并防止产生起气泡;③重复实验,取平均值

例1 经过一段时间的学习,我们掌握了多种生物调查方法。下列相关叙述中错误的是 ( )

A.采用抽样检测法探究酵母菌种群数量的变化时,若先滴细胞悬液再盖盖玻片,则最终统计出来的数据会比实际值偏大

B.样方法是调查种群密度的常用方法,物种丰富度研究不可采用该种方法进行

C.采用标记重捕法估算家鼠的种群密度时,若因方法不当使个别标记物脱落,会导致估算数值偏大

D.探究土壤小动物类群的丰富度可以用取样器取样法来调查

【答案】B

【解析】用血细胞计数板计数培养液中酵母菌种群数量时,若先滴细胞悬液再盖盖玻片,由于多余培养液中酵母菌的沉降会导致实验结果偏大,A正确;样方法是调查种群密度的常用方法,物种丰富度研究也能采用该种方法进行,比如礁石上的贝类,B错误;采用标记重捕法估算家鼠的种群密度时,若因方法不当使个别标记物脱落,则重新捕获的带有标记的个数减少,会导致估算数值偏大,C正确;因土壤中的小动物体型小,行动迅速,常用取样器取样法来调查土壤小动物类群的丰富度,D正确。

种群数量变化曲线的变式应用

图1

图2

(1)图1表示种群三种存活曲线:

Ⅰ型曲线:幼年期死亡率低,老年期死亡率高,即绝大多数个体都能活到生理年龄,如人类和其他一些大型哺乳动物。

Ⅱ型曲线:种群各年龄段死亡率基本相同,如小型哺乳动物。

Ⅲ型曲线:幼年时期死亡率较高,但一旦到达某一年龄,死亡率就较低且稳定,如鱼类等。

(2)图2为K值的不同表示方法,图中A、B、C、D所对应的为种群数量的K值,A′、C′、D′所对应的为种群数量的K/2。

例2 如图为三种蜂的生存曲线。叶蜂产卵于叶上;泥蜂储存其他昆虫的幼虫作为子代的食物;蜜蜂的幼虫由工蜂直接喂养。这三种蜂的生存曲线依次是 ( )

A.甲、乙、丙

B.乙、丙、甲

C.乙、甲、丙

D.甲、丙、乙

【答案】A

【解析】叶蜂产卵于叶上,易受环境因素的影响,也易被其他生物捕食,存活率最低,为甲曲线;泥蜂储存其他昆虫的幼虫为子代的食物,因食物的多少受到其他生态因素的制约,但储存的食物对幼虫的存活有利,所以开始是泥蜂的存活率也较低,但之后要比叶蜂高,为乙曲线;蜜蜂是自身制造食物,幼虫由工蜂直接喂养,存活率较高,为丙曲线。所以三种蜂的生存曲线依次是甲、乙、丙。

例3 右图表示出生率、死亡率和种群密度

的关系,据此分析得出的正确表述是 ( )

A.在K/2时控制有害动物最有效

B.图示规律可作为控制人口增长的依据

C.该图可用于实践中估算种群最大净补充

量

D.在K/2时捕捞鱼类最易得到最大日捕获量

【答案】C

【解析】在K/2时种群净补充量最大,控制有害动物应在K/2之前。人口增长既受自然因素影响,还受人们的生育观念、生育政策制约,该图不能作为控制人口增长的依据。在K/2时捕捞可持续获得较大的捕捞量,获得最大日捕获量应在K值进行。

素养解读:本章是种群及其动态,通过学习种群的特征和数量变化,掌握种群数量变化的分析方法和应用。常涉及的核心素养有生命观念(分析种群数量变化,建立生物与环境相协调的观点)、科学思维(构建种群增长数学模型)、科学探究(调查双子叶植物的种群密度,探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化)、社会责任(归纳总结种群数量变化在实践中的应用)。

1.(生命观念)下列关于种群的相关叙述,正确的是 ( )

①生殖前年龄组个体数大于生殖后年龄组个体数,种群数量一定增长

②没有迁出和迁入时,出生率大于死亡率,种群的数量一定增长

③对捕捉器具有条件反射的动物种群不能用标记重捕法调查种群密度

④年龄结构为增长型的种群,其繁殖期个体数一定大于衰退型繁殖期个体数

⑤种群特征是单独个体不具备的

A.①④ B.①③⑤

C.②③⑤ D.②④

【答案】C

【解析】①生殖前年龄组个体数大于生殖后年龄组个体数,种群年龄结构属于增长型,但数量不一定增长,如环境条件变得恶劣会使死亡率增大。②决定种群数量变化的因素是迁入与迁出、出生率与死亡率,若没有迁出和迁入,出生率大于死亡率,种群的数量一定增长。③动物对捕捉器具有条件反射时,重捕到的个体减少,所测数值会偏大。④不同的种群数目不同,年龄结构为增长型的种群其繁殖期个体数不一定大于衰退型繁殖期个体数。⑤单独个体不具备种群特征。

2.(科学思维)如图表示某个处于平衡状态的生物种群因某些外界环境变化导致种群中生物个体数量改变时的四种情形,下列有关产生这些变化的原因分析中,不正确的是 ( )

A.若图甲所示为海洋生态系统中某鱼类的种群,则a点后的变化可能是大量放养该种鱼造成的

B.若图乙所示为某发酵罐中酵母菌的数量,则b点后变化的原因可能是增加了营养供应

C.图丙中c点后种群个体的数量变化反映出种群的出生率大于死亡率

D.图丁曲线可用于指导海洋渔业生产中的捕捞活动

【答案】C

【解析】若图甲所示为海洋生态系统中某鱼类的种群,则a点后种群数量突然增加,超过了其环境容纳量,可能是大量放养该种鱼造成的,A正确;若图乙所示为某发酵罐中酵母菌的数量,一定的空间和营养物质的前提下,种群的环境容纳量是一定的,b点后种群数量增加可能是增加了营养供应,B正确;图丙中c点后种群个体的数量变化反映出种群的出生率小于死亡率,C错误;

3.(科学探究)在一定量的酵母菌培养液中放入活酵母菌若干,抽样镜检,如图甲所示(图中小点代表酵母菌)。将容器放在适宜温度下恒温培养5小时后,稀释100倍,再抽样镜检,如图乙所示。根据实验结果判断,以下叙述正确的是 ( )

A.培养5小时后,酵母菌种群密度是原来的200倍左右

B.探究酵母菌的种群数量变化可以用标记重捕法

C.用血细胞计数板计数酵母菌数量时只统计方格内菌体

D.培养5小时后,酵母菌种群数量已经达到K值

【答案】A

【解析】用血细胞计数板计数时,除统计方格内菌体外还要统计相邻两边的菌体,5小时前每个小格内约有5个菌体,而5小时后每个小方格内约有10个菌体,但这是在稀释100倍后的值,所以5小时后的种群密度是原来的200倍左右,此时酵母菌种群数量是否达到K值无法判断。

4.(社会责任)某种群的年龄结构如图甲所示,增长曲线如图乙所示。下列有关叙述正确的是 ( )

A.K值是指在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中种群所能达到的最大数量

B.图甲表示的年龄结构是增长型,图乙中t2时间的种群很可能属于这种年龄结构

C.若该种群为某天鹅种群,可建立自然保护区,改善其栖息环境,使其K值升高

D.图乙所示曲线模型对应的数学公式为Nt=N0λt

【答案】C

【解析】K值是指在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量,A错误;由题图分析可知,图甲表示的年龄结构是增长型,而图乙中t2时间种群的年龄结构很可能是稳定型,B错误;建立自然保护区、改善天鹅的栖息环境,可使其环境容纳量升高,以此来保护珍稀生物,C正确;图乙所示曲线为“S”形曲线,Nt=N0λt对应的曲线为“J”形曲线,D错误。