纲要上册第13课 从明朝建立到清军入关课件(共34张ppt)

文档属性

| 名称 | 纲要上册第13课 从明朝建立到清军入关课件(共34张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-03 10:32:03 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

课标:1.了解明封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国面临的危机。

2.了解明时期统一全国和经略边疆的相关举措,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义。

重点:明朝初期加强皇权的相关措施内容

难点:明朝内阁的权力、性质

第13课《从明朝建立到清朝入关》

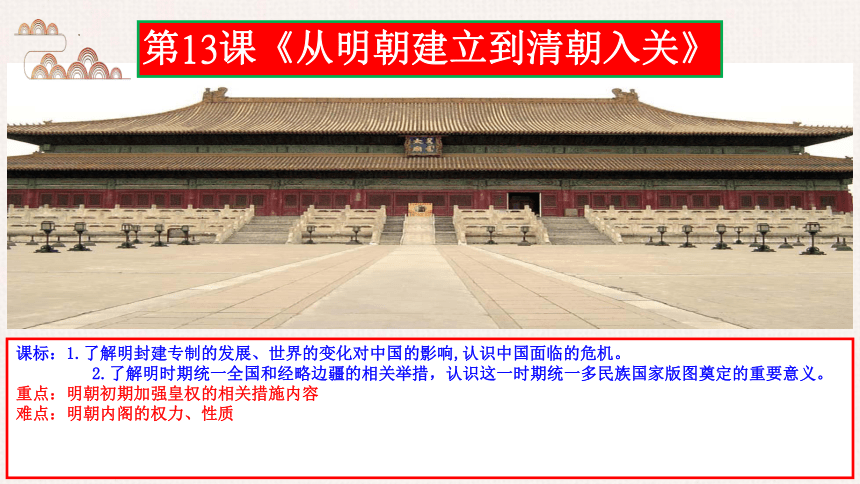

官员上朝礼仪的变化

两汉时期,皇帝对丞相代之以礼。丞相谒见皇帝时,皇帝起立,赐丞相座。隋唐时期的官员上朝奏事也都有座。到了宋代,官员上朝必须站着奏事。至明清大臣奏事连站都不行了,必须跪着。清朝的官僚上朝时跪地时间特别长,以至于大臣们都准备有特别的护膝。

请问官员上朝礼仪有什么变化?这种变化说明了什么?

朱元璋,明朝开国皇帝,为明太祖。

字国瑞,小字重八,( 家族兄弟排第八,故名朱重八。)

濠州人。(今安徽凤阳)

明太祖朱元璋

在位时间(1368年-1398年)

出身布衣

朱元璋幼时贫穷,出生在一个贫苦农民的家庭,曾为地主放牛。

云游四方

至正四年(1344年)入皇觉寺为僧,后云游四方,增长见闻。

平定天下

参加郭子兴领导的红巾军,反抗元朝。

洪武元年(1368年)正月即皇帝位于应天府(今南京),国号大明,年号洪武。

同年秋攻占元大都(今北京),结束了元朝在全国的统治,其后平定西南、西北、辽东等地,最终统一全国。

人物简介

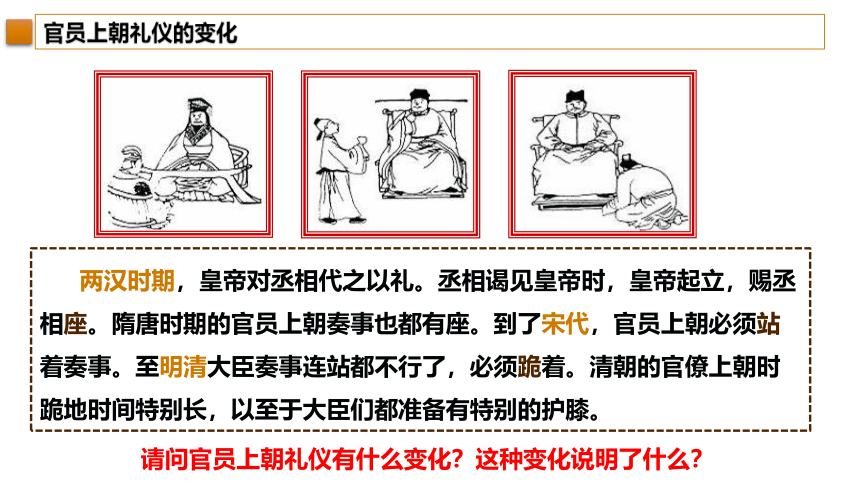

打工皇帝

驱除胡虏,恢复中华。立纲陈纪,救济斯民。

——朱元璋讨元北伐檄文《谕中原檄》

1

2

3

4

招募老乡徐达

得遇贤才李善长

采纳徐升建议“高筑墙、广积粮、缓称王”

礼遇刘基,广纳贤才

整合农民势力

消灭竞争对手

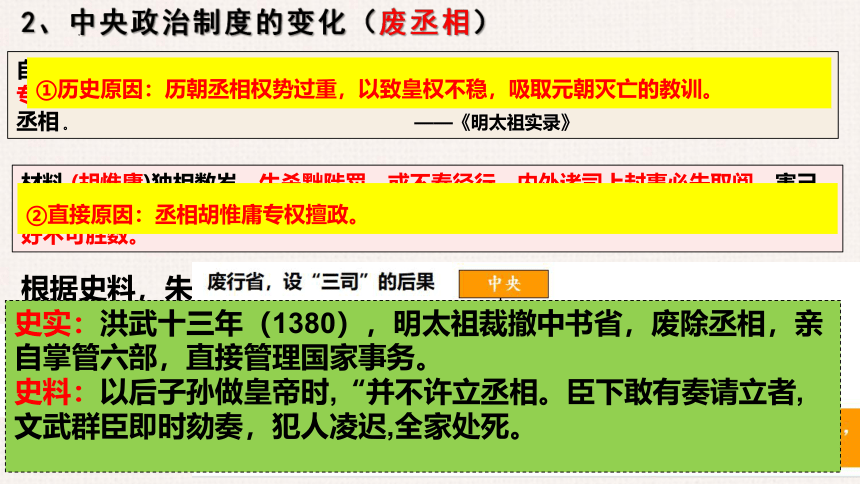

2、中央政治制度的变化(废丞相)

材料 (胡惟庸)独相数岁,生杀黜陟罚,或不奏径行,内外诸司上封事必先取阅,害己者,辄匿不以闻。四方躁进之徒及功巨武夫失职者,争走其门,馈遗金帛、名马、玩好不可胜数。

自秦始皇置丞相,不旋踵而亡。汉、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。我朝罢相……事皆朝廷总之,所以稳当。以后子孙做皇帝时,并不许设立丞相 。 ——《明太祖实录》

根据史料,朱元璋废丞相有哪些原因?

④根本原因:相权过大,威胁皇权。

①历史原因:历朝丞相权势过重,以致皇权不稳,吸取元朝灭亡的教训。

②直接原因:丞相胡惟庸专权擅政。

③具体原因:废行省,设三司,使丞相权势过重。

史实:洪武十三年(1380),明太祖裁撤中书省,废除丞相,亲自掌管六部,直接管理国家事务。

史料:以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,犯人凌迟,全家处死。

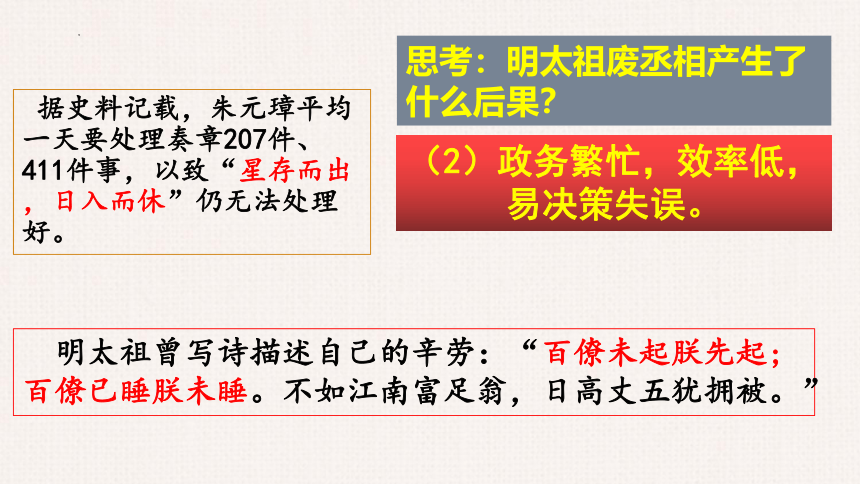

思考:明太祖废丞相产生了什么后果?

中书省

皇 帝

吏部 户部 礼部 兵部 刑部 工部

丞相

废除宰相制度15年后,明太祖得意地总结道“……我朝罢相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃不敢相压(制相互牵制),事皆朝廷总之,所以稳当。”

(1)加强了皇权。

思考:明太祖废丞相产生了什么后果?

据史料记载,朱元璋平均一天要处理奏章207件、411件事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好。

(2)政务繁忙,效率低,

易决策失误。

明太祖曾写诗描述自己的辛劳:“百僚未起朕先起;百僚已睡朕未睡。不如江南富足翁,日高丈五犹拥被。”

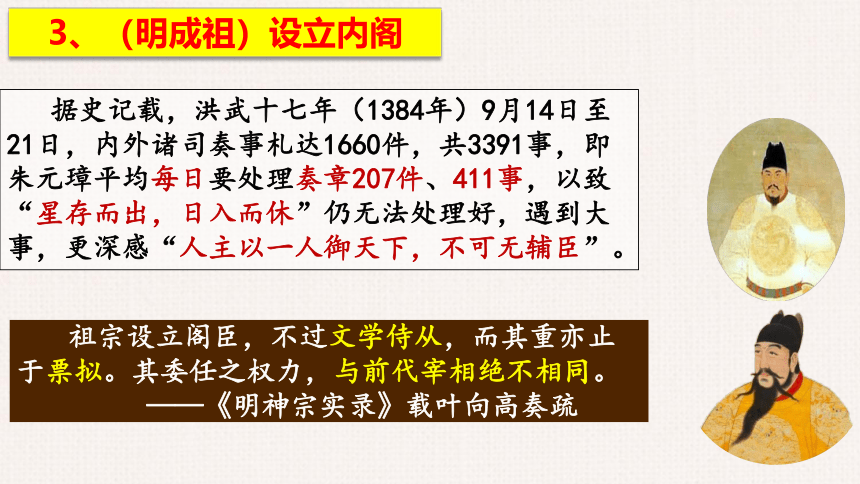

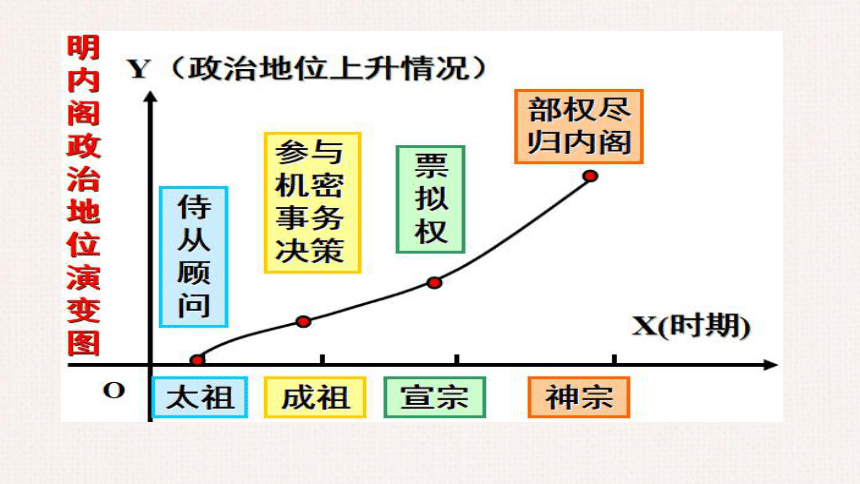

3、(明成祖)设立内阁

祖宗设立阁臣,不过文学侍从,而其重亦止于票拟。其委任之权力,与前代宰相绝不相同。

——《明神宗实录》载叶向高奏疏

据史记载,洪武十七年(1384年)9月14日至21日,内外诸司奏事札达1660件,共3391事,即朱元璋平均每日要处理奏章207件、411事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好,遇到大事,更深感“人主以一人御天下,不可无辅臣”。

(1)原因:

(2)形成与发展

(2)明成祖(永乐帝朱棣)以官位较低的官员入值文渊阁,参与机密事务的决策,正式设立内阁制。

(1)明太祖设殿阁大学士,作为侍从顾问协助章奏,并不参与决策,品秩较低。

(3)后来内阁地位逐渐上升,有了专门的衙署和属官,阁臣权力越来越大,可以帮助皇帝起草对大臣奏章的批复意见,称为“票拟”,再由皇帝朱笔批示,称为“批红”

废丞相后,皇帝政务繁多,行政效率低下

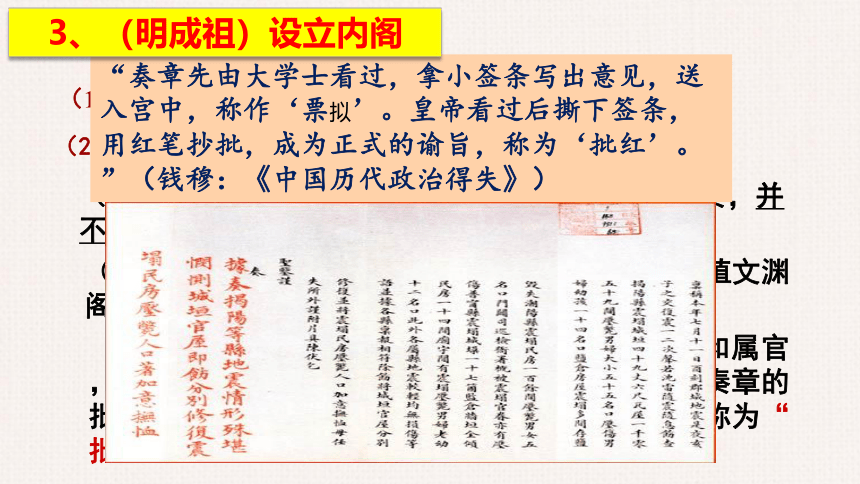

“奏章先由大学士看过,拿小签条写出意见,送入宫中,称作‘票拟’。皇帝看过后撕下签条,用红笔抄批,成为正式的谕旨,称为‘批红’。”(钱穆:《中国历代政治得失》)

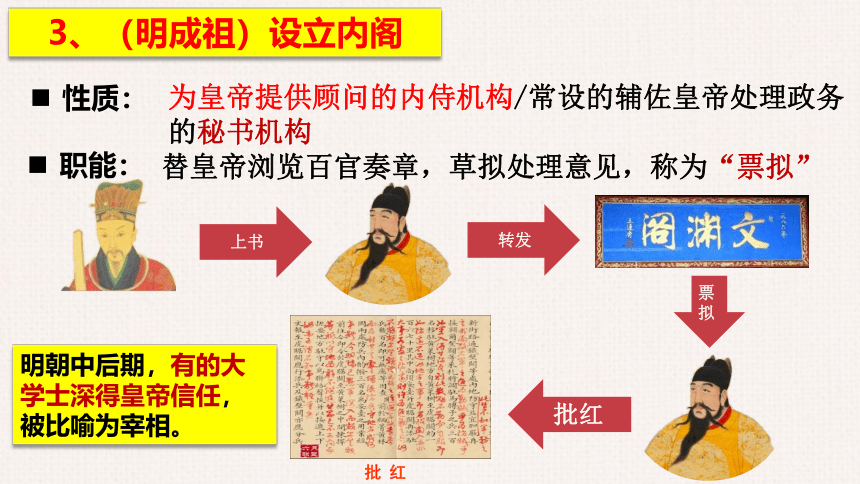

3、(明成祖)设立内阁

性质:

为皇帝提供顾问的内侍机构/常设的辅佐皇帝处理政务的秘书机构

职能:

替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见,称为“票拟”

上书

转发

票拟

批红

明朝中后期,有的大学士深得皇帝信任,被比喻为宰相。

批 红

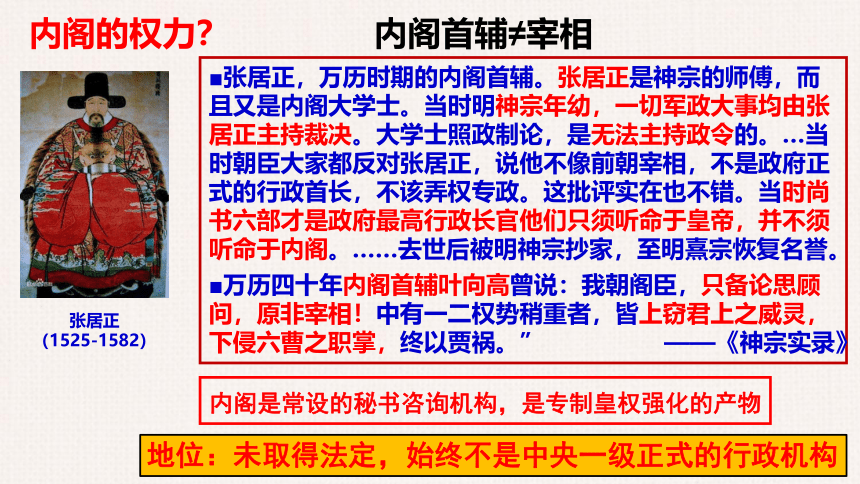

3、(明成祖)设立内阁

张居正

(1525-1582)

内阁的权力?

■张居正,万历时期的内阁首辅。张居正是神宗的师傅,而且又是内阁大学士。当时明神宗年幼,一切军政大事均由张居正主持裁决。大学士照政制论,是无法主持政令的。…当时朝臣大家都反对张居正,说他不像前朝宰相,不是政府正式的行政首长,不该弄权专政。这批评实在也不错。当时尚书六部才是政府最高行政长官他们只须听命于皇帝,并不须听命于内阁。……去世后被明神宗抄家,至明熹宗恢复名誉。

■万历四十年内阁首辅叶向高曾说:我朝阁臣,只备论思顾问,原非宰相!中有一二权势稍重者,皆上窃君上之威灵,下侵六曹之职掌,终以贾祸。” ——《神宗实录》

内阁首辅≠宰相

内阁是常设的秘书咨询机构,是专制皇权强化的产物

地位:未取得法定,始终不是中央一级正式的行政机构

从职权范围、权力来源、地位作用三个方面理解明朝内阁制度

内阁不能制约皇权

内阁票拟必须符合皇帝心意,票拟的采纳与否也取决于皇帝的批红。

内阁没有行政权

不能正式统帅六部百司,内阁首辅也不是法定的中央政府

最高行政长官。

内阁权力来自皇帝

阁臣的升降和职权的大小全由皇帝决定,

虽有内阁首辅大权在握的现象,但其权力并不

是来自制度和职位,而是来自皇帝的支持与信

任,一旦失宠,地位一落千丈。

明朝内阁

制度

深化理解

性质:秘书机构,提供咨询和顾问

Q:宰相制与内阁制的比较

比较项 宰相制 内阁制

相同点 职责都是辅助皇帝处理全国政务

地位 法定,是行政机构, 制度赋予权力 非法定,是内侍机构,

仅提供顾问咨询

职权 可参与决策国家大事 有票拟权,但票拟后须呈给皇帝决定,皇帝的侍从顾问,无决策权

对皇权 的影响 对皇权有制约作用 是君主专制强化的产物,不能制约皇权

材料一:“正常情况下,一切内外奏章由文书房登录后交司礼监由掌印太监转呈皇帝。皇帝阅后再逆行送内阁票拟。票拟之后,再返行文书房、司礼监,再经掌印太监之手呈皇帝审定。果系妥当,则令秉笔太监照内阁票拟批行,否则,再下内阁重拟。”

—《监阁共理与相权游离》

4、宦官专权

皇帝

票拟

审定后由太监朱笔抄出

批红

施行

部分奏章

内阁

墨笔拟出处理意见

阁臣

太监

相互牵制

首辅权压众臣

太监乱政

←

→

皇帝采取了什么措施制约内阁?这一措施有何影响?

措施:设置内廷宦官机构司礼监

工作流程

思考:归纳明代宦官专权的原因及这一套政治设计的实质?

原因:宦官比内阁更多得到皇帝信任,内廷宦官机构司礼监获得协助甚至代理皇帝批红权力;提督东厂、控制锦衣卫(特务政治的代表)

问题探究

4、宦官专权

皇帝信任内阁时,内阁权力大,出现首辅专政(严嵩、张居正)

皇帝信任宦官时,司礼监权力大,出现宦官专权(王振、魏忠贤

无论内阁专政还是宦官弄权,其权力本质仍出自皇权,实质上都是专制皇权不断加强的产物。

5、明朝君主专制强化的其他表现:

①废除行省,设三司,使地方的权力分散。

②改革科举制:考试命题专取四书五经,写作时必须遵循程朱理学的有关解释,行文格式一律固定为“八股文”。

元

皇帝

中书省:丞相

吏

户

礼

兵

刑

工

地方:行中书省

(行省)

中央

明

皇帝

地方

布政司

民政、财政

都指挥使司

军政

按察司

监察、司法

吏

户

礼

兵

刑

工

1351年

元末农民起义

1368年

朱元璋建立明朝

1644年

李自成建立大顺政权,攻占北京、明朝灭亡、清军入关

1405—1433年

郑和下西洋

16世纪中叶

葡萄牙人获得澳门租住权

明朝建立

明朝灭亡

15世纪末16世纪初

新航路开辟

1519—1522年

麦哲伦第一次环球航行

世界文明

明朝

二、海上交通与沿海形势(内敛性VS扩张性)

世界中的明朝——核心素养落实

时空观念

概况:15世纪前期,明成祖派郑和远航海外。郑和先后七次率领船队访问亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

1.郑和下西洋(1405-1433)

西洋:指现在文莱以西的东南亚、印度洋及沿岸一带

成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命和及侪王景弘等通使西洋。……宣天子诏,因给赐其君长,不服以武慑之。 ——《明史·郑和传》

主要目的:

宣扬国威 “耀兵异域,示中国富强”

(政治目的>经济目的)

“四夷率土归王命,都来朝大明”

1.郑和下西洋

实质:朝贡贸易

材料 所有来中国朝贡的国家中,只有朝鲜贡来的东西可能比得到的赏赐多,而其他所有朝贡的国家,得到的赏赐远远大于带来的贡品。一次朝贡中,得到“500%甚至600%的利润回报是不足为奇的。

明代海军在历史上可能比任何亚洲国家都出色,甚至同时代的任何欧洲国家,以致所有欧洲国家联合起来,可以说都无法与明代海军匹敌。 ——(英国)李约瑟

①是世界航海史上的壮举

②增进了中国与亚非国家和地区的友好往来;宣扬了明朝的国威,扩大了明朝在海外的政治影响;

1.郑和下西洋(1405-1433)

应该如何看待明朝统治者“下西洋”的政策?

评价(P54):

(明朝官员刘大夏曾说)三保下西洋,费钱粮数十万,军民死且万计,纵得奇宝而回,于国家何益 ——《殊域周咨录》

③劳民伤财:给明朝带来较大的财政负担,因此后来未能持续。

难以维持的的根本原因:自然经济占主导地位。缺乏对外交往的内驱力。

④代表了中华民族的一种勇于探险、不畏艰难、开放包容的人文精神,也代表了中国历史上与邻为善、共享太平的社会意识。

更是一种精神象征

历史上郑和下西洋,通过海上丝绸之路推行经贸和文化交流,舰队这么强大却没有进行过任何侵略,而是调解纠纷,打击海盗。

——摘自习近平在2014年3月30日在德国柏林科尔伯基金会发表的演讲

2.东南沿海的“倭患”

【倭寇】

13世纪到16世纪左右侵略朝鲜、中国沿海各地和南洋的日本海盗集团的泛称。

日本海盗

滨海细民,以海禁过严,生理日促,转而从盗。——(明)赵文华

日本海盗+中国海商

◎戚继光平倭

寇与商同是人,市通则寇转为商,市禁则商转为寇,始之禁禁商,后之禁禁寇。禁之愈严而寇愈盛。片板不许下海,艨艟巨舰反蔽江而来;寸货不许入番,子女玉帛恒满载而去……于是海滨人人皆贼,有诛之不可胜诛者。——【明】谢杰《虔台倭纂》

原因:明朝前期,严厉禁止海外贸易,结果东南民间海上走私活动猖獗,与倭寇混杂,出没沿海,烧杀抢掠,造成巨大破坏。

隆庆元年(1567),上谕“准贩东、西二洋”。万历十七年(1589)规定,每年准往东、西洋的商船各44只,后不断增加。 —王天有、高寿仙著《明史:多重性格的时代》

结果:

①明世宗:派戚继光、俞大猷等人平倭,连续重创倭寇,东南沿海形势稳定下来。

②明穆宗:取消海禁。

厉行海禁

(经济封锁)

居民与倭寇勾结,走私猖獗

戚继光、俞大猷等抗倭

倭寇骚扰

东南形势稳定朝廷放松私人海外贸易限制

3.欧洲殖民者的侵略

1553年,葡萄牙人以晾晒货物为由,贿赂香山县地方官获得了在濠镜澳(澳门)的租住权。

1624年,荷兰侵入南台湾。

1626年,西班牙侵占北台湾。

1642年,荷兰击败西班牙,独占台湾。

1662年,南明郑成功收复台湾。

◎澳门大三巴牌坊——西方文明进入中国的见证

◎《大员港市鸟瞰图》荷兰殖民时期的台湾

明朝中后期,随着新航路的开辟,欧洲殖民者在中国沿海的活动日益频繁

思考:西方殖民者的到来会产生哪些影响?

明朝对澳门和台湾地区的处置说明了什么问题?

影响:欧洲殖民者在中国沿海的侵夺,破坏了中国主权,给沿海人民带来了灾难;西学东渐、客观上促进文明交往

说明:明清政府的海权意识和海防能力薄弱

3、东北:

女真各部

设奴儿干都指挥使司(简称“奴儿干都司”);

封授官号

1、北方:内蒙古

(1)防御:修筑长城

(2)战争:明中期“土木堡之变”

(3)议和:1571年

2、西南:藏族

(1)册封:

法王、王等称号

(2)设机构:

三、内陆边疆与明清易代

民族关系中的明朝——核心素养落实

1、内陆边疆

南倭北虏

和戎真利国,烽火罢边防!——顾炎武

马市既开,官商云集,银货星罗,不特将士藉其腾骧,而地方亦资其贸易,故不一而壁垒改观,疲兵振起。

——明思宗“茶马互市”执行命令稿

思考:明朝民族关系的特点?

(1)政治上威德兼施:战争方式、册封方式

(2)军事上注重巩固边防:重修长城、设奴儿干都司

(3)经济上“厚施恩赐”

问题探究

蒙古族

倭寇

荷兰殖民者

女真族

藏族

葡萄牙殖民者

根据明朝疆域图,看一看明朝疆域面临的威胁?

三、内陆边疆与明清易代

东夷西旅,北戎南越,都入地图中。

遐迩畅皇风,亿万载,时和岁丰。

——《明太祖实录》

1.明朝的边疆管理

(1)蒙古:

①为防御蒙古人南下,重新修筑长城。

②明代中期,瓦剌和鞑靼深入内地,包围北京,瓦剌曾经俘虏明英宗(土木之变)。

③1571年,“隆庆和议”:明朝封鞑靼首领俺答汗为顺义王,恢复通贡关系,并在大同等边镇开设互市场所,听边民自相贸易。

由战到和

万里长城

三、内陆边疆与明清易代

1.明朝的边疆管理

(2)藏族:

明廷封授给当地的僧俗首领法王、王等称号,并设立行都指挥使司等机构管理军民事务,任用藏族上层人士进行管理。

(3)东北:

明朝前期在黑龙江流域设立奴儿干都司,并对东北女真部落首领封授官号。

官员朝廷选派,不得世袭

官员初为流官,后为世袭

2.明清易代

1636年

1616年

1600前后

1644年

女真建州部首领努尔哈赤逐渐统一女真各部。

努尔哈赤在赫图阿拉称汗,国号大金(后金),进攻明朝

皇太极在盛京称帝,改国号为“大清”,并将女真族名改为满洲。

李自成攻占北京,明朝灭亡。

清朝多尔衮统军入关,打败李自成,迁都北京,逐步统一全国。

清太祖努尔哈赤

山海关

清世祖顺治帝

◎李自成进京

清太宗皇太极

明清易位

努尔哈赤逐渐统一女真各部

1600前后

时 间

努尔哈赤称汗,国号大金,

进攻明朝

1616年

皇太极称帝,改国号为大清

1636年

李自成攻占北京,明朝灭亡

1644年

努尔哈赤

皇太极

1640年英国资产阶级革命爆发

1649年查理一世被送上断头台

福临(顺治)

农耕文明的持续VS迈向工业文明;专制主义的攀升VS近代民主政治;明清易代下的社会发展民族交融;疆域巩固与暗藏危机并存

材料:正当明清鼎革的战火纷飞之际,1640年,英国开始资产阶级革命。此后一二百年,西方主要国家相继完成向近代工业把国家的转变。

——岳麓版必修I《经济成长历程》第29页

专制主义不断加强下的人治危机隐患

海防渐弱下的海权渐失走向固步自封

内陆边疆巩固下的政权易代版图初定

走向鼎盛繁荣之路如何隐现社会危机?

从世界视角下看明朝统治及明清易代

时间轴

1351年

1368年

15C前期

16C中期

1571年

1616年

1636年

1644年

元末农民起义

明朝建立元朝灭亡

郑和

下西洋

戚继光抗倭

葡萄牙占澳门

俺答汗

议和

努尔哈赤建后金

皇太极改国号为清

明朝灭亡

清军入关

中国

世界

资本主义萌芽出现

15C末16C初

新航路开辟

14、15C

14-17C

文艺复兴宗教改革

1640年

英国爆发

资产阶级革命

近代科学产生

形势发生巨大变化

封建专制空前强化

面临危机和挑战

明朝与蒙古

三种边疆关系:

明朝与西藏

两种外部侵扰势力:

日本倭寇

欧洲殖民者

数字识记

明朝与女真

一次壮举 郑和下西洋

明太祖

1616年

明成祖

1368年

明中期

1644年

明朝建立

废丞相

设立锦衣卫

修长城、迁都北京

设内阁、设东厂、郑和下西洋

葡萄牙获得

澳门租住权

东北女真组建立大金政权

两大中枢制度变化:

废除宰相制度

建立内阁

戚继光抗倭

1553年

1624年

荷兰占据台湾

1636年

清朝建立

清军入关

明朝灭亡

课时预览 时空坐标

课标:1.了解明封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国面临的危机。

2.了解明时期统一全国和经略边疆的相关举措,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义。

重点:明朝初期加强皇权的相关措施内容

难点:明朝内阁的权力、性质

第13课《从明朝建立到清朝入关》

官员上朝礼仪的变化

两汉时期,皇帝对丞相代之以礼。丞相谒见皇帝时,皇帝起立,赐丞相座。隋唐时期的官员上朝奏事也都有座。到了宋代,官员上朝必须站着奏事。至明清大臣奏事连站都不行了,必须跪着。清朝的官僚上朝时跪地时间特别长,以至于大臣们都准备有特别的护膝。

请问官员上朝礼仪有什么变化?这种变化说明了什么?

朱元璋,明朝开国皇帝,为明太祖。

字国瑞,小字重八,( 家族兄弟排第八,故名朱重八。)

濠州人。(今安徽凤阳)

明太祖朱元璋

在位时间(1368年-1398年)

出身布衣

朱元璋幼时贫穷,出生在一个贫苦农民的家庭,曾为地主放牛。

云游四方

至正四年(1344年)入皇觉寺为僧,后云游四方,增长见闻。

平定天下

参加郭子兴领导的红巾军,反抗元朝。

洪武元年(1368年)正月即皇帝位于应天府(今南京),国号大明,年号洪武。

同年秋攻占元大都(今北京),结束了元朝在全国的统治,其后平定西南、西北、辽东等地,最终统一全国。

人物简介

打工皇帝

驱除胡虏,恢复中华。立纲陈纪,救济斯民。

——朱元璋讨元北伐檄文《谕中原檄》

1

2

3

4

招募老乡徐达

得遇贤才李善长

采纳徐升建议“高筑墙、广积粮、缓称王”

礼遇刘基,广纳贤才

整合农民势力

消灭竞争对手

2、中央政治制度的变化(废丞相)

材料 (胡惟庸)独相数岁,生杀黜陟罚,或不奏径行,内外诸司上封事必先取阅,害己者,辄匿不以闻。四方躁进之徒及功巨武夫失职者,争走其门,馈遗金帛、名马、玩好不可胜数。

自秦始皇置丞相,不旋踵而亡。汉、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。我朝罢相……事皆朝廷总之,所以稳当。以后子孙做皇帝时,并不许设立丞相 。 ——《明太祖实录》

根据史料,朱元璋废丞相有哪些原因?

④根本原因:相权过大,威胁皇权。

①历史原因:历朝丞相权势过重,以致皇权不稳,吸取元朝灭亡的教训。

②直接原因:丞相胡惟庸专权擅政。

③具体原因:废行省,设三司,使丞相权势过重。

史实:洪武十三年(1380),明太祖裁撤中书省,废除丞相,亲自掌管六部,直接管理国家事务。

史料:以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,犯人凌迟,全家处死。

思考:明太祖废丞相产生了什么后果?

中书省

皇 帝

吏部 户部 礼部 兵部 刑部 工部

丞相

废除宰相制度15年后,明太祖得意地总结道“……我朝罢相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃不敢相压(制相互牵制),事皆朝廷总之,所以稳当。”

(1)加强了皇权。

思考:明太祖废丞相产生了什么后果?

据史料记载,朱元璋平均一天要处理奏章207件、411件事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好。

(2)政务繁忙,效率低,

易决策失误。

明太祖曾写诗描述自己的辛劳:“百僚未起朕先起;百僚已睡朕未睡。不如江南富足翁,日高丈五犹拥被。”

3、(明成祖)设立内阁

祖宗设立阁臣,不过文学侍从,而其重亦止于票拟。其委任之权力,与前代宰相绝不相同。

——《明神宗实录》载叶向高奏疏

据史记载,洪武十七年(1384年)9月14日至21日,内外诸司奏事札达1660件,共3391事,即朱元璋平均每日要处理奏章207件、411事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好,遇到大事,更深感“人主以一人御天下,不可无辅臣”。

(1)原因:

(2)形成与发展

(2)明成祖(永乐帝朱棣)以官位较低的官员入值文渊阁,参与机密事务的决策,正式设立内阁制。

(1)明太祖设殿阁大学士,作为侍从顾问协助章奏,并不参与决策,品秩较低。

(3)后来内阁地位逐渐上升,有了专门的衙署和属官,阁臣权力越来越大,可以帮助皇帝起草对大臣奏章的批复意见,称为“票拟”,再由皇帝朱笔批示,称为“批红”

废丞相后,皇帝政务繁多,行政效率低下

“奏章先由大学士看过,拿小签条写出意见,送入宫中,称作‘票拟’。皇帝看过后撕下签条,用红笔抄批,成为正式的谕旨,称为‘批红’。”(钱穆:《中国历代政治得失》)

3、(明成祖)设立内阁

性质:

为皇帝提供顾问的内侍机构/常设的辅佐皇帝处理政务的秘书机构

职能:

替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见,称为“票拟”

上书

转发

票拟

批红

明朝中后期,有的大学士深得皇帝信任,被比喻为宰相。

批 红

3、(明成祖)设立内阁

张居正

(1525-1582)

内阁的权力?

■张居正,万历时期的内阁首辅。张居正是神宗的师傅,而且又是内阁大学士。当时明神宗年幼,一切军政大事均由张居正主持裁决。大学士照政制论,是无法主持政令的。…当时朝臣大家都反对张居正,说他不像前朝宰相,不是政府正式的行政首长,不该弄权专政。这批评实在也不错。当时尚书六部才是政府最高行政长官他们只须听命于皇帝,并不须听命于内阁。……去世后被明神宗抄家,至明熹宗恢复名誉。

■万历四十年内阁首辅叶向高曾说:我朝阁臣,只备论思顾问,原非宰相!中有一二权势稍重者,皆上窃君上之威灵,下侵六曹之职掌,终以贾祸。” ——《神宗实录》

内阁首辅≠宰相

内阁是常设的秘书咨询机构,是专制皇权强化的产物

地位:未取得法定,始终不是中央一级正式的行政机构

从职权范围、权力来源、地位作用三个方面理解明朝内阁制度

内阁不能制约皇权

内阁票拟必须符合皇帝心意,票拟的采纳与否也取决于皇帝的批红。

内阁没有行政权

不能正式统帅六部百司,内阁首辅也不是法定的中央政府

最高行政长官。

内阁权力来自皇帝

阁臣的升降和职权的大小全由皇帝决定,

虽有内阁首辅大权在握的现象,但其权力并不

是来自制度和职位,而是来自皇帝的支持与信

任,一旦失宠,地位一落千丈。

明朝内阁

制度

深化理解

性质:秘书机构,提供咨询和顾问

Q:宰相制与内阁制的比较

比较项 宰相制 内阁制

相同点 职责都是辅助皇帝处理全国政务

地位 法定,是行政机构, 制度赋予权力 非法定,是内侍机构,

仅提供顾问咨询

职权 可参与决策国家大事 有票拟权,但票拟后须呈给皇帝决定,皇帝的侍从顾问,无决策权

对皇权 的影响 对皇权有制约作用 是君主专制强化的产物,不能制约皇权

材料一:“正常情况下,一切内外奏章由文书房登录后交司礼监由掌印太监转呈皇帝。皇帝阅后再逆行送内阁票拟。票拟之后,再返行文书房、司礼监,再经掌印太监之手呈皇帝审定。果系妥当,则令秉笔太监照内阁票拟批行,否则,再下内阁重拟。”

—《监阁共理与相权游离》

4、宦官专权

皇帝

票拟

审定后由太监朱笔抄出

批红

施行

部分奏章

内阁

墨笔拟出处理意见

阁臣

太监

相互牵制

首辅权压众臣

太监乱政

←

→

皇帝采取了什么措施制约内阁?这一措施有何影响?

措施:设置内廷宦官机构司礼监

工作流程

思考:归纳明代宦官专权的原因及这一套政治设计的实质?

原因:宦官比内阁更多得到皇帝信任,内廷宦官机构司礼监获得协助甚至代理皇帝批红权力;提督东厂、控制锦衣卫(特务政治的代表)

问题探究

4、宦官专权

皇帝信任内阁时,内阁权力大,出现首辅专政(严嵩、张居正)

皇帝信任宦官时,司礼监权力大,出现宦官专权(王振、魏忠贤

无论内阁专政还是宦官弄权,其权力本质仍出自皇权,实质上都是专制皇权不断加强的产物。

5、明朝君主专制强化的其他表现:

①废除行省,设三司,使地方的权力分散。

②改革科举制:考试命题专取四书五经,写作时必须遵循程朱理学的有关解释,行文格式一律固定为“八股文”。

元

皇帝

中书省:丞相

吏

户

礼

兵

刑

工

地方:行中书省

(行省)

中央

明

皇帝

地方

布政司

民政、财政

都指挥使司

军政

按察司

监察、司法

吏

户

礼

兵

刑

工

1351年

元末农民起义

1368年

朱元璋建立明朝

1644年

李自成建立大顺政权,攻占北京、明朝灭亡、清军入关

1405—1433年

郑和下西洋

16世纪中叶

葡萄牙人获得澳门租住权

明朝建立

明朝灭亡

15世纪末16世纪初

新航路开辟

1519—1522年

麦哲伦第一次环球航行

世界文明

明朝

二、海上交通与沿海形势(内敛性VS扩张性)

世界中的明朝——核心素养落实

时空观念

概况:15世纪前期,明成祖派郑和远航海外。郑和先后七次率领船队访问亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

1.郑和下西洋(1405-1433)

西洋:指现在文莱以西的东南亚、印度洋及沿岸一带

成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命和及侪王景弘等通使西洋。……宣天子诏,因给赐其君长,不服以武慑之。 ——《明史·郑和传》

主要目的:

宣扬国威 “耀兵异域,示中国富强”

(政治目的>经济目的)

“四夷率土归王命,都来朝大明”

1.郑和下西洋

实质:朝贡贸易

材料 所有来中国朝贡的国家中,只有朝鲜贡来的东西可能比得到的赏赐多,而其他所有朝贡的国家,得到的赏赐远远大于带来的贡品。一次朝贡中,得到“500%甚至600%的利润回报是不足为奇的。

明代海军在历史上可能比任何亚洲国家都出色,甚至同时代的任何欧洲国家,以致所有欧洲国家联合起来,可以说都无法与明代海军匹敌。 ——(英国)李约瑟

①是世界航海史上的壮举

②增进了中国与亚非国家和地区的友好往来;宣扬了明朝的国威,扩大了明朝在海外的政治影响;

1.郑和下西洋(1405-1433)

应该如何看待明朝统治者“下西洋”的政策?

评价(P54):

(明朝官员刘大夏曾说)三保下西洋,费钱粮数十万,军民死且万计,纵得奇宝而回,于国家何益 ——《殊域周咨录》

③劳民伤财:给明朝带来较大的财政负担,因此后来未能持续。

难以维持的的根本原因:自然经济占主导地位。缺乏对外交往的内驱力。

④代表了中华民族的一种勇于探险、不畏艰难、开放包容的人文精神,也代表了中国历史上与邻为善、共享太平的社会意识。

更是一种精神象征

历史上郑和下西洋,通过海上丝绸之路推行经贸和文化交流,舰队这么强大却没有进行过任何侵略,而是调解纠纷,打击海盗。

——摘自习近平在2014年3月30日在德国柏林科尔伯基金会发表的演讲

2.东南沿海的“倭患”

【倭寇】

13世纪到16世纪左右侵略朝鲜、中国沿海各地和南洋的日本海盗集团的泛称。

日本海盗

滨海细民,以海禁过严,生理日促,转而从盗。——(明)赵文华

日本海盗+中国海商

◎戚继光平倭

寇与商同是人,市通则寇转为商,市禁则商转为寇,始之禁禁商,后之禁禁寇。禁之愈严而寇愈盛。片板不许下海,艨艟巨舰反蔽江而来;寸货不许入番,子女玉帛恒满载而去……于是海滨人人皆贼,有诛之不可胜诛者。——【明】谢杰《虔台倭纂》

原因:明朝前期,严厉禁止海外贸易,结果东南民间海上走私活动猖獗,与倭寇混杂,出没沿海,烧杀抢掠,造成巨大破坏。

隆庆元年(1567),上谕“准贩东、西二洋”。万历十七年(1589)规定,每年准往东、西洋的商船各44只,后不断增加。 —王天有、高寿仙著《明史:多重性格的时代》

结果:

①明世宗:派戚继光、俞大猷等人平倭,连续重创倭寇,东南沿海形势稳定下来。

②明穆宗:取消海禁。

厉行海禁

(经济封锁)

居民与倭寇勾结,走私猖獗

戚继光、俞大猷等抗倭

倭寇骚扰

东南形势稳定朝廷放松私人海外贸易限制

3.欧洲殖民者的侵略

1553年,葡萄牙人以晾晒货物为由,贿赂香山县地方官获得了在濠镜澳(澳门)的租住权。

1624年,荷兰侵入南台湾。

1626年,西班牙侵占北台湾。

1642年,荷兰击败西班牙,独占台湾。

1662年,南明郑成功收复台湾。

◎澳门大三巴牌坊——西方文明进入中国的见证

◎《大员港市鸟瞰图》荷兰殖民时期的台湾

明朝中后期,随着新航路的开辟,欧洲殖民者在中国沿海的活动日益频繁

思考:西方殖民者的到来会产生哪些影响?

明朝对澳门和台湾地区的处置说明了什么问题?

影响:欧洲殖民者在中国沿海的侵夺,破坏了中国主权,给沿海人民带来了灾难;西学东渐、客观上促进文明交往

说明:明清政府的海权意识和海防能力薄弱

3、东北:

女真各部

设奴儿干都指挥使司(简称“奴儿干都司”);

封授官号

1、北方:内蒙古

(1)防御:修筑长城

(2)战争:明中期“土木堡之变”

(3)议和:1571年

2、西南:藏族

(1)册封:

法王、王等称号

(2)设机构:

三、内陆边疆与明清易代

民族关系中的明朝——核心素养落实

1、内陆边疆

南倭北虏

和戎真利国,烽火罢边防!——顾炎武

马市既开,官商云集,银货星罗,不特将士藉其腾骧,而地方亦资其贸易,故不一而壁垒改观,疲兵振起。

——明思宗“茶马互市”执行命令稿

思考:明朝民族关系的特点?

(1)政治上威德兼施:战争方式、册封方式

(2)军事上注重巩固边防:重修长城、设奴儿干都司

(3)经济上“厚施恩赐”

问题探究

蒙古族

倭寇

荷兰殖民者

女真族

藏族

葡萄牙殖民者

根据明朝疆域图,看一看明朝疆域面临的威胁?

三、内陆边疆与明清易代

东夷西旅,北戎南越,都入地图中。

遐迩畅皇风,亿万载,时和岁丰。

——《明太祖实录》

1.明朝的边疆管理

(1)蒙古:

①为防御蒙古人南下,重新修筑长城。

②明代中期,瓦剌和鞑靼深入内地,包围北京,瓦剌曾经俘虏明英宗(土木之变)。

③1571年,“隆庆和议”:明朝封鞑靼首领俺答汗为顺义王,恢复通贡关系,并在大同等边镇开设互市场所,听边民自相贸易。

由战到和

万里长城

三、内陆边疆与明清易代

1.明朝的边疆管理

(2)藏族:

明廷封授给当地的僧俗首领法王、王等称号,并设立行都指挥使司等机构管理军民事务,任用藏族上层人士进行管理。

(3)东北:

明朝前期在黑龙江流域设立奴儿干都司,并对东北女真部落首领封授官号。

官员朝廷选派,不得世袭

官员初为流官,后为世袭

2.明清易代

1636年

1616年

1600前后

1644年

女真建州部首领努尔哈赤逐渐统一女真各部。

努尔哈赤在赫图阿拉称汗,国号大金(后金),进攻明朝

皇太极在盛京称帝,改国号为“大清”,并将女真族名改为满洲。

李自成攻占北京,明朝灭亡。

清朝多尔衮统军入关,打败李自成,迁都北京,逐步统一全国。

清太祖努尔哈赤

山海关

清世祖顺治帝

◎李自成进京

清太宗皇太极

明清易位

努尔哈赤逐渐统一女真各部

1600前后

时 间

努尔哈赤称汗,国号大金,

进攻明朝

1616年

皇太极称帝,改国号为大清

1636年

李自成攻占北京,明朝灭亡

1644年

努尔哈赤

皇太极

1640年英国资产阶级革命爆发

1649年查理一世被送上断头台

福临(顺治)

农耕文明的持续VS迈向工业文明;专制主义的攀升VS近代民主政治;明清易代下的社会发展民族交融;疆域巩固与暗藏危机并存

材料:正当明清鼎革的战火纷飞之际,1640年,英国开始资产阶级革命。此后一二百年,西方主要国家相继完成向近代工业把国家的转变。

——岳麓版必修I《经济成长历程》第29页

专制主义不断加强下的人治危机隐患

海防渐弱下的海权渐失走向固步自封

内陆边疆巩固下的政权易代版图初定

走向鼎盛繁荣之路如何隐现社会危机?

从世界视角下看明朝统治及明清易代

时间轴

1351年

1368年

15C前期

16C中期

1571年

1616年

1636年

1644年

元末农民起义

明朝建立元朝灭亡

郑和

下西洋

戚继光抗倭

葡萄牙占澳门

俺答汗

议和

努尔哈赤建后金

皇太极改国号为清

明朝灭亡

清军入关

中国

世界

资本主义萌芽出现

15C末16C初

新航路开辟

14、15C

14-17C

文艺复兴宗教改革

1640年

英国爆发

资产阶级革命

近代科学产生

形势发生巨大变化

封建专制空前强化

面临危机和挑战

明朝与蒙古

三种边疆关系:

明朝与西藏

两种外部侵扰势力:

日本倭寇

欧洲殖民者

数字识记

明朝与女真

一次壮举 郑和下西洋

明太祖

1616年

明成祖

1368年

明中期

1644年

明朝建立

废丞相

设立锦衣卫

修长城、迁都北京

设内阁、设东厂、郑和下西洋

葡萄牙获得

澳门租住权

东北女真组建立大金政权

两大中枢制度变化:

废除宰相制度

建立内阁

戚继光抗倭

1553年

1624年

荷兰占据台湾

1636年

清朝建立

清军入关

明朝灭亡

课时预览 时空坐标

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进