统编版高中语文必修上册 16.1[赤壁赋](二)课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册 16.1[赤壁赋](二)课件(共31张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 169.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

语文必修上册2022秋

[赤壁赋](二)

一、语言文字运用

阅读下面的文字,完成1~3题。

宋人的“意”如何呢?大概看来它几乎是晋人之韵的重现。苏轼一生屡遭磨难而不改旷达之性,一直以佛老思想为其儒家思想之外的另一精神支柱。对于书法,苏轼主张“书初无意于佳乃佳尔”,黄庭坚不吝以“天然自工”来赞美。以其作品《黄州寒食诗帖》来说,写得________,一气呵成。其中字体大小的变换、力度轻重的控制与节奏缓急的把握等,都显得________,毫无做作之态。然而即使是这样________的作品,其韵味也与《兰亭序》不大一样。首先是强烈的个性。全篇几乎都用外露的侧锋笔法,

而字的大小、力度和行笔的节奏也起伏剧烈;如《赤壁赋》,其字形多欹侧,笔法既继承王羲之等前人笔意,又自由不拘, ( ),尽显其书法个性,即“端庄杂流丽,刚健含婀娜”。《兰亭序》则多以中锋行笔,优雅从容,在笔法与结构等要素的和谐中透出淡淡的韵味。其次是浓烈的情感抒发。这不仅诗的内容中鲜明可感,而且在其笔法的变换、其字势的倾侧乃至不惜失衡、其章法的多处促迫安排中也每每可见;而《兰亭序》则不仅全篇内容显得________,只在篇末一点淡淡的忧伤,而且在书写的过程中,也以轻松的方式保持着字形和章法各方面的流畅,不令其产生突兀的阻滞。因此,前者表现出较为浓郁的“意”,后者则显得“无为而治”。

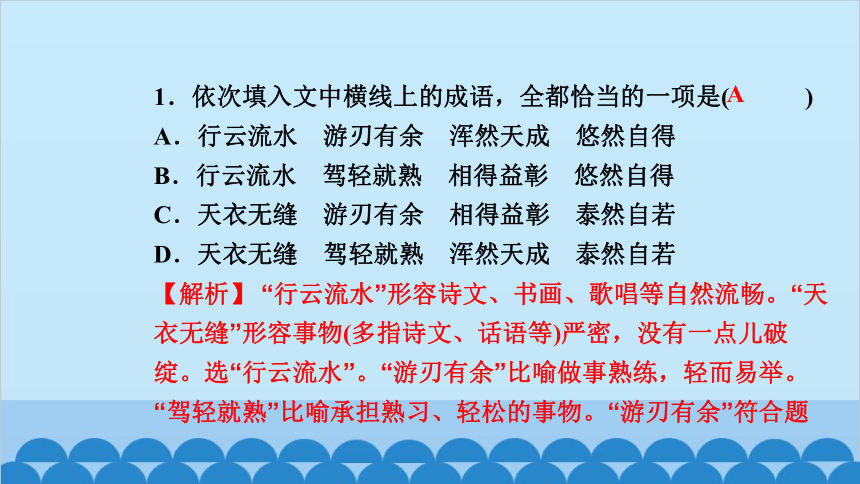

1.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A.行云流水 游刃有余 浑然天成 悠然自得

B.行云流水 驾轻就熟 相得益彰 悠然自得

C.天衣无缝 游刃有余 相得益彰 泰然自若

D.天衣无缝 驾轻就熟 浑然天成 泰然自若

【解析】 “行云流水”形容诗文、书画、歌唱等自然流畅。“天

衣无缝”形容事物(多指诗文、话语等)严密,没有一点儿破

绽。选“行云流水”。“游刃有余”比喻做事熟练,轻而易举。

“驾轻就熟”比喻承担熟习、轻松的事物。“游刃有余”符合题

A

意。“浑然天成”形容诗作、文章结构严谨自然,或用词运典

毫无斧凿痕迹。“相得益彰”指互相帮助,互相补充,更能显

出各自的好处。“文章”应用“浑然天成”。“悠然自得”形容悠

闲从容,心情舒畅。与“忧伤”相对。“泰然自若”形容镇定、

毫不在意的样子。

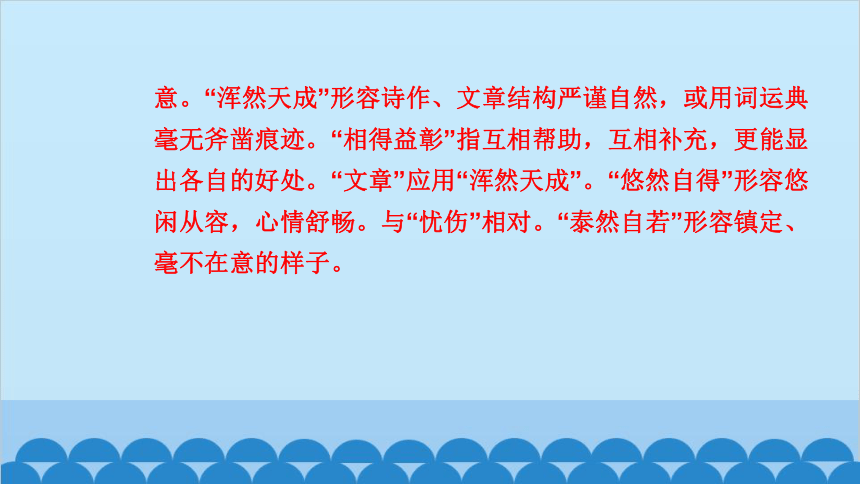

2.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.进而通篇作品既颇具跌宕摇曳之姿,又端整沉着

B.进而通篇作品既端整沉着,又颇具跌宕摇曳之姿

C.因此通篇作品既端整沉着,又颇具跌宕摇曳之姿

D.因此通篇作品既颇具跌宕摇曳之姿,又端整沉着

【解析】 从逻辑关系上看,应填表因果关系的句子。“进而”

表递进;“因此”才表因果。从意脉贯通上看,先言“端整沉

着”,后表“颇具跌宕摇曳之姿”,与后文书法的特点对应。

C

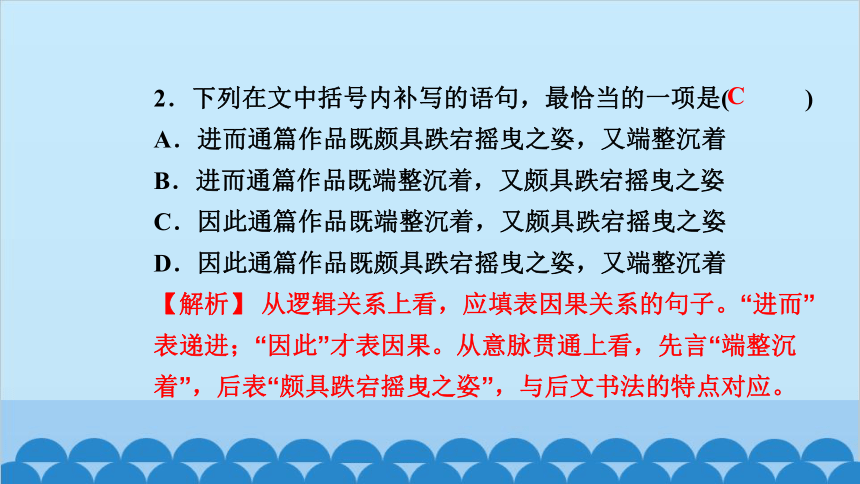

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.不仅在诗的笔法的变换,而且在内容中鲜明可感,其字势

的倾侧乃至不惜失衡、其章法的多处促迫安排中也每每可见

B.这不仅在诗的笔法的变换,而且在内容中鲜明可感,其字

势的倾侧乃至不惜失衡、其章法的多处促迫安排中也每每

可见

C.不仅诗的内容中鲜明可感,而且在其笔法的变换、其字势

的倾侧乃至不惜失衡、其章法的多处促迫安排中也每每可见

D

D.这不仅在诗的内容中鲜明可感,而且在其笔法的变换、其

字势的倾侧乃至不惜失衡、其章法的多处促迫安排中也每

每可见

【解析】 画线句缺少介词,应在“不仅”后加“在”,与后面结

构一致。

4.根据下面的文字,概括说明什么是“潘多拉效应”。(不超过30

个字)

苏轼和苏辙小时候非常顽皮,不肯读书。为了让他们喜

欢上读书,他们的父亲苏洵想到了一个“怪招”。每当孩子们

玩耍嬉戏的时候,他就躲在旮旯儿里读书,孩子们一来,他

就故意把书藏起来。父亲“偷偷摸摸”“神秘兮兮”的举动让孩

子们好奇不已,他们猜想父亲一定在读什么好书。他们满怀

追根究底的欲念,趁父母不在家时,把父亲藏起来的书“偷”

出来读。

日复一日,读书竟成了苏轼和苏辙的乐趣。苏轼、苏辙

热爱读书,发奋学习,终于成为著名的文学家。

这个故事与古希腊神话中潘多拉不顾宙斯禁止偏偏打开

装满罪恶的盒子如出一辙,心理学家把这种现象命名为“潘多

拉效应”。

“潘多拉效应”是指__________________________________

___________________________

【解析】 先指出这一概念的一般属性(心理效应),然后再概

括出“潘多拉效应”的本质属性,再按照下定义的格式进行组

合即可。

基于好奇心和逆反心理,结果与预

期恰好相反的心理效应。

5.苏轼在《赤壁赋》中表达了一种旷达、超然的洒脱,请根据

下面文段的具体语境,模仿画线句子,再写三个结构相似的

句子,构成排比句。

人能做到旷达,实在不简单。旷达是对人生的感悟,是

对世界的乐观,是对时代的热爱,是对生活的迷恋。胸怀浩

大,但不是野心膨胀;目光深远,但不是肆意贪婪。旷达是

崇高的思想修养与伟大人格的自我表现,是内在美的外在花

环。旷达不是山野豪气,山野豪气是草莽间个人主义的放大。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________

【解析】 注意句式上与例句一致,先否定再运用顶真的修辞

手法作出诠释。语境要与例句一致,符合人物的生平。

旷达不是玩世不恭,玩世不恭是盲目中自以为是的迷失。旷达不是醉生梦死,醉生梦死是繁华中生命价值的贬损。旷达不是自在逍遥,自在逍遥是失意时人生烦恼的掩饰。

6.苏轼用“酾酒临江,横槊赋诗”写曹操的一世之雄,请你通过

想象对这两句话进行扩展描写。要求:①描写出曹操的英雄

气概;②至少使用两种修辞手法;③不少于60个字。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________________

【解析】 根据题干,此题就是用赞美的语言对“酾酒临江,横

槊赋诗”的场景进行描写。至于修辞手法,可选用排比、比

喻、引用等。语言表达还要生动形象,不能过于朴实。

长江如万马奔腾,滚滚东去。曹操面对大江,斟满美酒,屹立船头。前方,吴军水寨星火点点;身后,魏国战舰威然林立。江风狂卷,战袍翻动,曹操手持长矛,朗声高唱:“周公吐哺,天下归心!”

二、拓展阅读

阅读下面的文言文,完成7~11题。

苏轼字子瞻,眉州眉山人。生十年,父洵游学四方,母程氏亲授以书,闻古今成败,辄能语其要。比冠,博通经史,属文日数千言,好贾谊、陆贽书。除大理评事、签书凤翔府判官。关中自元昊叛,民贫役重,岐下岁输南山木筏,自渭入河,经砥柱之险,衙吏踵破家。轼访其利害,为修衙规,使自择水工以时进 止,自是害减半。

徙知徐州。河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城 下,涨不时泄,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆

动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营呼卒长曰河将害城事急矣虽禁军且为我尽力卒长曰太守犹不避涂潦吾侪小人当效命率其徒持畚锸以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。雨日夜不止,城不沉者三版。轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵以守,卒全其城。复请调来岁夫增筑故城,为木岸,以虞水之再至。朝廷从之。

徙知湖州,上表以谢。又以事不便民者不敢言,以诗托讽,庶有补于国。御史李定等摭其表语,并媒蘖所为诗以为讪谤,逮赴台狱,欲置之死,锻炼久之不决。神宗独怜之,以黄州团练副使安置。轼与田父野老,相从溪山间,筑室于东坡,自号“东坡居士”。

四年知杭州。杭本近海,地泉咸苦,居民稀少。唐刺史李泌始引西湖水作六井,民足于水。白居易又浚西湖水入漕河,自河入田,所溉至千顷,民以殷富。湖水多葑,自唐及钱氏,岁辄浚治,宋兴,废之,葑积为田,水无几矣。轼见茅山一河专受江 潮,盐桥一河专受湖水,遂浚二河以通漕。复造堰闸,以为湖水蓄泄之限,江潮不复入市。以余力复完六井,又取葑田积湖中,南北径三十里,为长堤以通行者。堤成,植芙蓉、杨柳其上,望之如画图,杭人名为苏公堤。轼二十年间再莅杭,有德于民,家有画像,饮食必祝。又作生祠以报。

建中靖国元年,卒于常州,年六十六。

(节选自《宋史·苏轼传》,有删改)

7.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.轼诣武卫营/呼卒长/曰/河将害城事/急矣/虽禁军/且为我尽

力/卒长曰/太守犹不避/涂潦吾侪小人当效命/

B.轼诣武卫营呼/卒长曰/河将害城/事急矣/虽禁军且为我尽力

/卒长曰/太守犹不避涂潦吾侪/小人当效命/

C.轼诣武卫营/呼卒长曰/河将害城/事急矣/虽禁军且为我尽力

/卒长曰/太守犹不避涂潦/吾侪小人当效命/

D.轼诣武卫营呼/卒长曰/河将害城事/急矣/虽禁军/且为我尽

力/卒长曰/太守犹不避/涂潦吾侪小人当效命/

C

【解析】 “呼”的对象是“卒长”,中间不要断开;“急”补充

“事”,中间不要断开;“虽禁军且为我尽力”,意思是“你们虽

是禁军,姑且为我尽力”,语意联系紧密,中间不要断开;

“涂潦”作“不避”的宾语,中间不要断开。据此可知选C。

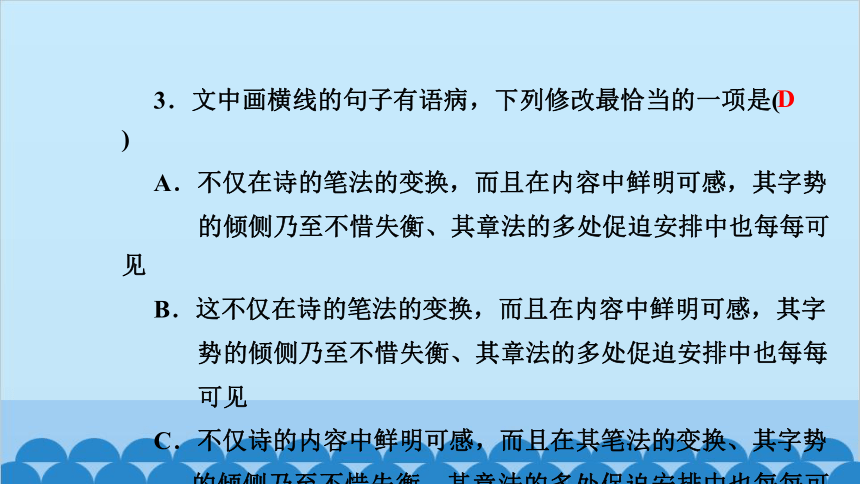

8.下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.冠,又称“加冠”“弱冠”,指男子二十岁。古代男子成年时

举行加冠的礼仪。后代冠礼虽废,但仍保留“加冠”“已

冠”“弱冠”等说法。

B.台,也叫乌台,指的是御史台,是专门弹劾百官的中央机

关。汉代时御史台外柏树上有很多乌鸦,所以人称御史台

为“乌台”。

C.生祠,是古代信仰民俗,指为活着的人建立祠庙,而加以

奉祀。这里是说杭州百姓为苏轼立生祠,表达对苏轼的感

激之情。

D

D.建中靖国,宋徽宗的年号,用来纪年。《赤壁赋》中“壬

戌之秋”中的“壬戌”用的则是干支纪年法,古代专用来纪

年。

【解析】 D项,干支在古代可用来纪年,也可用来纪日。

9.下列对原文的概括和分析,不正确的一项是( )

A.苏轼家教良好,学识广博。母亲程氏亲自把书上知识传授

给他。等到弱冠,博通经史,喜欢贾谊、陆贽的书。

B.苏轼一心为民,政绩卓著。数次在杭州任职,苏轼疏通茅

山、盐桥二河来通漕运,建造了坝堰闸门,用来作为专门

积蓄湖水的枢纽。

C.苏轼恪尽职守,不因循守旧。任职大理评事、签书凤翔府

判官时,百姓贫困,差役繁重,衙吏相继破产。苏轼访察

其利弊所在,修订衙规,从此危害减少了一半。

B

D.苏轼虽受小人陷害,却随缘自适。苏轼遭受陷害,被捕入

狱,但出狱被贬黄州后,却能与农夫老翁融洽相处,并自

号“东坡居士”。

【解析】 B项,“数次”错,苏轼在杭州任职两次,从“再莅

杭”可以看出来;“用来作为专门积蓄湖水的枢纽”错,还用来

排泄湖水。

10.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵以守,卒全其城。

译文:_______________________________________________

______________________________________

(2)又以事不便民者不敢言,以诗托讽,庶有补于国。

译文:_______________________________________________

___________________

苏轼在堤上搭建小屋居住,路过家门也不进去,派官吏分段防守,最终保全了这座城。

又因为有些事对百姓不利却不敢说,用诗来讽谏,希望对国家有益。

11.苏轼在《赤壁赋》中有“渺渺兮予怀,望美人兮天一方”的描

述,句中的“美人”象征圣主贤臣,美好理想。对苏轼来说,

“美人”意味着“治国平天下”的政治理想。本文有多处记述

了苏轼实现自己“治国平天下”的政治理想的实际做法,请

简要概括。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________

①苏轼访察关中利弊,为百姓、衙役减少损失。②苏轼在徐州任上解除黄河水患,保全徐州百姓。③苏轼在杭州任上,修建“苏公堤”。

【解析】 “治国”就是治理好国家,“平天下”就是安抚天下黎

民百姓,使他们能够丰衣足食、安居乐业,而不是用武力平

定天下。理解含意,根据文章内容进行概括即可。

【参考译文】

苏轼字子瞻,是眉州眉山人。十岁时,父亲苏洵到四方游 学,母亲程氏亲自教他读书,听到古今的成败得失,就能说出其中的要害。到二十岁时,就精通经传历史,每天写文章几千字,喜欢贾谊、陆贽的书。任职大理评事、签书凤翔府判官。关中自从元昊叛乱后,百姓贫困、差役繁重,岐山下每年要输送南山木

筏,从渭河进入黄河,要经过砥柱险处,衙吏相继破产。苏轼访察到其利弊所在,为他们修订衙规,让他们自己选择水工按时进送或停止,从此损失减少了一半。

调任徐州知州。黄河在曹村决口,泛滥到梁山泊,流入南清河,汇集于徐州城下,水位上涨,水无法及时排泄,城墙将要被浸坏,富人争着出城避水。苏轼说:“富人出去了,百姓都动 摇,我和谁守城?我在这里,一定不能让水冲塌城墙。”又把富人赶进城去。苏轼到武卫营去,对卒长说:“河水将要冲坏城 墙,事情紧急,你们虽是禁军,姑且为我尽力。”卒长说:“太守尚且不躲避水患,我等小人,应当效命。”他就率领那些兵卒拿

着畚箕、铁锹出去,筑起东南长堤,从戏马台开始,直到城墙。雨日夜下个不停,没有被淹没的城墙仅有三版。苏轼在堤上搭建小屋居住,路过家门也不进去,派官吏分段防守,最终保全了这座城。他又请求调发第二年的役人来增筑旧城,又用木头筑堤 岸,以防洪水再来。朝廷同意了他的做法。

调任湖州知州,上表谢恩。又因为有些事对百姓不利却不敢说,用诗来讽谏,希望对国家有益。御史李定等摘取他章表中的话,并且引申附会他所作的诗是诽谤皇上的,(将他)逮捕进御史台监狱,想置他于死地,罗织罪名很久不能判决。神宗独自怜惜他,用黄州团练副使这个闲职来安置他。苏轼与农夫老翁一起在溪谷山林间生活,在东坡建造房屋,自称“东坡居士”。

元祐四年(苏轼)任杭州知州。杭州原来近海,当地泉水咸苦,居民稀少。唐代刺史李泌首先引西湖水造了六口井,百姓用水充足。白居易又疏通西湖水流入运河,从运河流入田亩,灌溉田地达一千顷,百姓因此殷实富裕。湖水中有很多茭白根,从唐朝到吴越钱氏,每年都疏浚治理,宋朝立国后,停止疏浚,茭白根积为田,剩下水面没有多少了。苏轼看到茅山一条河专门容纳江中潮水,盐桥一条河专门容纳湖水,就疏通这两条河来通航运。又造了坝堰闸门,用来作为积蓄和排泄湖水的阻隔,江中的潮水不再流入城市。用剩下的物力人力修复了六口井,又把茭白根堆积在湖中,筑成南北长三十里的长堤以便通行。堤筑成后,又在堤

上种了木芙蓉、杨柳,看上去就像图画一样,杭州人称之为“苏公堤”。苏轼二十年中两次到杭州任职,对百姓有功德,家家有他的画像,人们饮食时一定为他祝福。又造了生祠来报答他。

建中靖国元年,苏轼在常州去世,享年六十六岁。

语文必修上册2022秋

[赤壁赋](二)

一、语言文字运用

阅读下面的文字,完成1~3题。

宋人的“意”如何呢?大概看来它几乎是晋人之韵的重现。苏轼一生屡遭磨难而不改旷达之性,一直以佛老思想为其儒家思想之外的另一精神支柱。对于书法,苏轼主张“书初无意于佳乃佳尔”,黄庭坚不吝以“天然自工”来赞美。以其作品《黄州寒食诗帖》来说,写得________,一气呵成。其中字体大小的变换、力度轻重的控制与节奏缓急的把握等,都显得________,毫无做作之态。然而即使是这样________的作品,其韵味也与《兰亭序》不大一样。首先是强烈的个性。全篇几乎都用外露的侧锋笔法,

而字的大小、力度和行笔的节奏也起伏剧烈;如《赤壁赋》,其字形多欹侧,笔法既继承王羲之等前人笔意,又自由不拘, ( ),尽显其书法个性,即“端庄杂流丽,刚健含婀娜”。《兰亭序》则多以中锋行笔,优雅从容,在笔法与结构等要素的和谐中透出淡淡的韵味。其次是浓烈的情感抒发。这不仅诗的内容中鲜明可感,而且在其笔法的变换、其字势的倾侧乃至不惜失衡、其章法的多处促迫安排中也每每可见;而《兰亭序》则不仅全篇内容显得________,只在篇末一点淡淡的忧伤,而且在书写的过程中,也以轻松的方式保持着字形和章法各方面的流畅,不令其产生突兀的阻滞。因此,前者表现出较为浓郁的“意”,后者则显得“无为而治”。

1.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A.行云流水 游刃有余 浑然天成 悠然自得

B.行云流水 驾轻就熟 相得益彰 悠然自得

C.天衣无缝 游刃有余 相得益彰 泰然自若

D.天衣无缝 驾轻就熟 浑然天成 泰然自若

【解析】 “行云流水”形容诗文、书画、歌唱等自然流畅。“天

衣无缝”形容事物(多指诗文、话语等)严密,没有一点儿破

绽。选“行云流水”。“游刃有余”比喻做事熟练,轻而易举。

“驾轻就熟”比喻承担熟习、轻松的事物。“游刃有余”符合题

A

意。“浑然天成”形容诗作、文章结构严谨自然,或用词运典

毫无斧凿痕迹。“相得益彰”指互相帮助,互相补充,更能显

出各自的好处。“文章”应用“浑然天成”。“悠然自得”形容悠

闲从容,心情舒畅。与“忧伤”相对。“泰然自若”形容镇定、

毫不在意的样子。

2.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.进而通篇作品既颇具跌宕摇曳之姿,又端整沉着

B.进而通篇作品既端整沉着,又颇具跌宕摇曳之姿

C.因此通篇作品既端整沉着,又颇具跌宕摇曳之姿

D.因此通篇作品既颇具跌宕摇曳之姿,又端整沉着

【解析】 从逻辑关系上看,应填表因果关系的句子。“进而”

表递进;“因此”才表因果。从意脉贯通上看,先言“端整沉

着”,后表“颇具跌宕摇曳之姿”,与后文书法的特点对应。

C

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.不仅在诗的笔法的变换,而且在内容中鲜明可感,其字势

的倾侧乃至不惜失衡、其章法的多处促迫安排中也每每可见

B.这不仅在诗的笔法的变换,而且在内容中鲜明可感,其字

势的倾侧乃至不惜失衡、其章法的多处促迫安排中也每每

可见

C.不仅诗的内容中鲜明可感,而且在其笔法的变换、其字势

的倾侧乃至不惜失衡、其章法的多处促迫安排中也每每可见

D

D.这不仅在诗的内容中鲜明可感,而且在其笔法的变换、其

字势的倾侧乃至不惜失衡、其章法的多处促迫安排中也每

每可见

【解析】 画线句缺少介词,应在“不仅”后加“在”,与后面结

构一致。

4.根据下面的文字,概括说明什么是“潘多拉效应”。(不超过30

个字)

苏轼和苏辙小时候非常顽皮,不肯读书。为了让他们喜

欢上读书,他们的父亲苏洵想到了一个“怪招”。每当孩子们

玩耍嬉戏的时候,他就躲在旮旯儿里读书,孩子们一来,他

就故意把书藏起来。父亲“偷偷摸摸”“神秘兮兮”的举动让孩

子们好奇不已,他们猜想父亲一定在读什么好书。他们满怀

追根究底的欲念,趁父母不在家时,把父亲藏起来的书“偷”

出来读。

日复一日,读书竟成了苏轼和苏辙的乐趣。苏轼、苏辙

热爱读书,发奋学习,终于成为著名的文学家。

这个故事与古希腊神话中潘多拉不顾宙斯禁止偏偏打开

装满罪恶的盒子如出一辙,心理学家把这种现象命名为“潘多

拉效应”。

“潘多拉效应”是指__________________________________

___________________________

【解析】 先指出这一概念的一般属性(心理效应),然后再概

括出“潘多拉效应”的本质属性,再按照下定义的格式进行组

合即可。

基于好奇心和逆反心理,结果与预

期恰好相反的心理效应。

5.苏轼在《赤壁赋》中表达了一种旷达、超然的洒脱,请根据

下面文段的具体语境,模仿画线句子,再写三个结构相似的

句子,构成排比句。

人能做到旷达,实在不简单。旷达是对人生的感悟,是

对世界的乐观,是对时代的热爱,是对生活的迷恋。胸怀浩

大,但不是野心膨胀;目光深远,但不是肆意贪婪。旷达是

崇高的思想修养与伟大人格的自我表现,是内在美的外在花

环。旷达不是山野豪气,山野豪气是草莽间个人主义的放大。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________

【解析】 注意句式上与例句一致,先否定再运用顶真的修辞

手法作出诠释。语境要与例句一致,符合人物的生平。

旷达不是玩世不恭,玩世不恭是盲目中自以为是的迷失。旷达不是醉生梦死,醉生梦死是繁华中生命价值的贬损。旷达不是自在逍遥,自在逍遥是失意时人生烦恼的掩饰。

6.苏轼用“酾酒临江,横槊赋诗”写曹操的一世之雄,请你通过

想象对这两句话进行扩展描写。要求:①描写出曹操的英雄

气概;②至少使用两种修辞手法;③不少于60个字。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________________

【解析】 根据题干,此题就是用赞美的语言对“酾酒临江,横

槊赋诗”的场景进行描写。至于修辞手法,可选用排比、比

喻、引用等。语言表达还要生动形象,不能过于朴实。

长江如万马奔腾,滚滚东去。曹操面对大江,斟满美酒,屹立船头。前方,吴军水寨星火点点;身后,魏国战舰威然林立。江风狂卷,战袍翻动,曹操手持长矛,朗声高唱:“周公吐哺,天下归心!”

二、拓展阅读

阅读下面的文言文,完成7~11题。

苏轼字子瞻,眉州眉山人。生十年,父洵游学四方,母程氏亲授以书,闻古今成败,辄能语其要。比冠,博通经史,属文日数千言,好贾谊、陆贽书。除大理评事、签书凤翔府判官。关中自元昊叛,民贫役重,岐下岁输南山木筏,自渭入河,经砥柱之险,衙吏踵破家。轼访其利害,为修衙规,使自择水工以时进 止,自是害减半。

徙知徐州。河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城 下,涨不时泄,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆

动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营呼卒长曰河将害城事急矣虽禁军且为我尽力卒长曰太守犹不避涂潦吾侪小人当效命率其徒持畚锸以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。雨日夜不止,城不沉者三版。轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵以守,卒全其城。复请调来岁夫增筑故城,为木岸,以虞水之再至。朝廷从之。

徙知湖州,上表以谢。又以事不便民者不敢言,以诗托讽,庶有补于国。御史李定等摭其表语,并媒蘖所为诗以为讪谤,逮赴台狱,欲置之死,锻炼久之不决。神宗独怜之,以黄州团练副使安置。轼与田父野老,相从溪山间,筑室于东坡,自号“东坡居士”。

四年知杭州。杭本近海,地泉咸苦,居民稀少。唐刺史李泌始引西湖水作六井,民足于水。白居易又浚西湖水入漕河,自河入田,所溉至千顷,民以殷富。湖水多葑,自唐及钱氏,岁辄浚治,宋兴,废之,葑积为田,水无几矣。轼见茅山一河专受江 潮,盐桥一河专受湖水,遂浚二河以通漕。复造堰闸,以为湖水蓄泄之限,江潮不复入市。以余力复完六井,又取葑田积湖中,南北径三十里,为长堤以通行者。堤成,植芙蓉、杨柳其上,望之如画图,杭人名为苏公堤。轼二十年间再莅杭,有德于民,家有画像,饮食必祝。又作生祠以报。

建中靖国元年,卒于常州,年六十六。

(节选自《宋史·苏轼传》,有删改)

7.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.轼诣武卫营/呼卒长/曰/河将害城事/急矣/虽禁军/且为我尽

力/卒长曰/太守犹不避/涂潦吾侪小人当效命/

B.轼诣武卫营呼/卒长曰/河将害城/事急矣/虽禁军且为我尽力

/卒长曰/太守犹不避涂潦吾侪/小人当效命/

C.轼诣武卫营/呼卒长曰/河将害城/事急矣/虽禁军且为我尽力

/卒长曰/太守犹不避涂潦/吾侪小人当效命/

D.轼诣武卫营呼/卒长曰/河将害城事/急矣/虽禁军/且为我尽

力/卒长曰/太守犹不避/涂潦吾侪小人当效命/

C

【解析】 “呼”的对象是“卒长”,中间不要断开;“急”补充

“事”,中间不要断开;“虽禁军且为我尽力”,意思是“你们虽

是禁军,姑且为我尽力”,语意联系紧密,中间不要断开;

“涂潦”作“不避”的宾语,中间不要断开。据此可知选C。

8.下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.冠,又称“加冠”“弱冠”,指男子二十岁。古代男子成年时

举行加冠的礼仪。后代冠礼虽废,但仍保留“加冠”“已

冠”“弱冠”等说法。

B.台,也叫乌台,指的是御史台,是专门弹劾百官的中央机

关。汉代时御史台外柏树上有很多乌鸦,所以人称御史台

为“乌台”。

C.生祠,是古代信仰民俗,指为活着的人建立祠庙,而加以

奉祀。这里是说杭州百姓为苏轼立生祠,表达对苏轼的感

激之情。

D

D.建中靖国,宋徽宗的年号,用来纪年。《赤壁赋》中“壬

戌之秋”中的“壬戌”用的则是干支纪年法,古代专用来纪

年。

【解析】 D项,干支在古代可用来纪年,也可用来纪日。

9.下列对原文的概括和分析,不正确的一项是( )

A.苏轼家教良好,学识广博。母亲程氏亲自把书上知识传授

给他。等到弱冠,博通经史,喜欢贾谊、陆贽的书。

B.苏轼一心为民,政绩卓著。数次在杭州任职,苏轼疏通茅

山、盐桥二河来通漕运,建造了坝堰闸门,用来作为专门

积蓄湖水的枢纽。

C.苏轼恪尽职守,不因循守旧。任职大理评事、签书凤翔府

判官时,百姓贫困,差役繁重,衙吏相继破产。苏轼访察

其利弊所在,修订衙规,从此危害减少了一半。

B

D.苏轼虽受小人陷害,却随缘自适。苏轼遭受陷害,被捕入

狱,但出狱被贬黄州后,却能与农夫老翁融洽相处,并自

号“东坡居士”。

【解析】 B项,“数次”错,苏轼在杭州任职两次,从“再莅

杭”可以看出来;“用来作为专门积蓄湖水的枢纽”错,还用来

排泄湖水。

10.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵以守,卒全其城。

译文:_______________________________________________

______________________________________

(2)又以事不便民者不敢言,以诗托讽,庶有补于国。

译文:_______________________________________________

___________________

苏轼在堤上搭建小屋居住,路过家门也不进去,派官吏分段防守,最终保全了这座城。

又因为有些事对百姓不利却不敢说,用诗来讽谏,希望对国家有益。

11.苏轼在《赤壁赋》中有“渺渺兮予怀,望美人兮天一方”的描

述,句中的“美人”象征圣主贤臣,美好理想。对苏轼来说,

“美人”意味着“治国平天下”的政治理想。本文有多处记述

了苏轼实现自己“治国平天下”的政治理想的实际做法,请

简要概括。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________

①苏轼访察关中利弊,为百姓、衙役减少损失。②苏轼在徐州任上解除黄河水患,保全徐州百姓。③苏轼在杭州任上,修建“苏公堤”。

【解析】 “治国”就是治理好国家,“平天下”就是安抚天下黎

民百姓,使他们能够丰衣足食、安居乐业,而不是用武力平

定天下。理解含意,根据文章内容进行概括即可。

【参考译文】

苏轼字子瞻,是眉州眉山人。十岁时,父亲苏洵到四方游 学,母亲程氏亲自教他读书,听到古今的成败得失,就能说出其中的要害。到二十岁时,就精通经传历史,每天写文章几千字,喜欢贾谊、陆贽的书。任职大理评事、签书凤翔府判官。关中自从元昊叛乱后,百姓贫困、差役繁重,岐山下每年要输送南山木

筏,从渭河进入黄河,要经过砥柱险处,衙吏相继破产。苏轼访察到其利弊所在,为他们修订衙规,让他们自己选择水工按时进送或停止,从此损失减少了一半。

调任徐州知州。黄河在曹村决口,泛滥到梁山泊,流入南清河,汇集于徐州城下,水位上涨,水无法及时排泄,城墙将要被浸坏,富人争着出城避水。苏轼说:“富人出去了,百姓都动 摇,我和谁守城?我在这里,一定不能让水冲塌城墙。”又把富人赶进城去。苏轼到武卫营去,对卒长说:“河水将要冲坏城 墙,事情紧急,你们虽是禁军,姑且为我尽力。”卒长说:“太守尚且不躲避水患,我等小人,应当效命。”他就率领那些兵卒拿

着畚箕、铁锹出去,筑起东南长堤,从戏马台开始,直到城墙。雨日夜下个不停,没有被淹没的城墙仅有三版。苏轼在堤上搭建小屋居住,路过家门也不进去,派官吏分段防守,最终保全了这座城。他又请求调发第二年的役人来增筑旧城,又用木头筑堤 岸,以防洪水再来。朝廷同意了他的做法。

调任湖州知州,上表谢恩。又因为有些事对百姓不利却不敢说,用诗来讽谏,希望对国家有益。御史李定等摘取他章表中的话,并且引申附会他所作的诗是诽谤皇上的,(将他)逮捕进御史台监狱,想置他于死地,罗织罪名很久不能判决。神宗独自怜惜他,用黄州团练副使这个闲职来安置他。苏轼与农夫老翁一起在溪谷山林间生活,在东坡建造房屋,自称“东坡居士”。

元祐四年(苏轼)任杭州知州。杭州原来近海,当地泉水咸苦,居民稀少。唐代刺史李泌首先引西湖水造了六口井,百姓用水充足。白居易又疏通西湖水流入运河,从运河流入田亩,灌溉田地达一千顷,百姓因此殷实富裕。湖水中有很多茭白根,从唐朝到吴越钱氏,每年都疏浚治理,宋朝立国后,停止疏浚,茭白根积为田,剩下水面没有多少了。苏轼看到茅山一条河专门容纳江中潮水,盐桥一条河专门容纳湖水,就疏通这两条河来通航运。又造了坝堰闸门,用来作为积蓄和排泄湖水的阻隔,江中的潮水不再流入城市。用剩下的物力人力修复了六口井,又把茭白根堆积在湖中,筑成南北长三十里的长堤以便通行。堤筑成后,又在堤

上种了木芙蓉、杨柳,看上去就像图画一样,杭州人称之为“苏公堤”。苏轼二十年中两次到杭州任职,对百姓有功德,家家有他的画像,人们饮食时一定为他祝福。又造了生祠来报答他。

建中靖国元年,苏轼在常州去世,享年六十六岁。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读