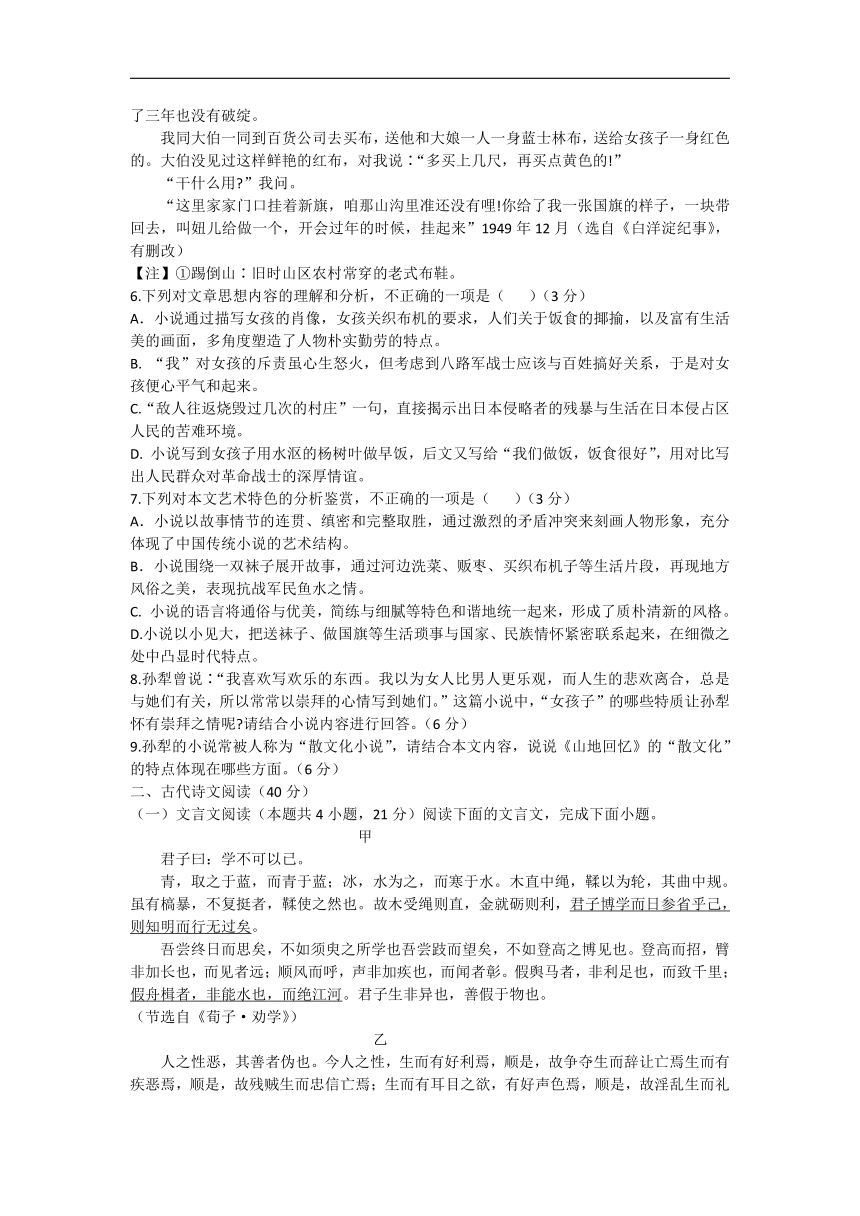

安徽省淮北市名校2022-2023学年高一上学期期中考试语文试卷(扫描版含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省淮北市名校2022-2023学年高一上学期期中考试语文试卷(扫描版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 8.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-02 17:44:08 | ||

图片预览

文档简介

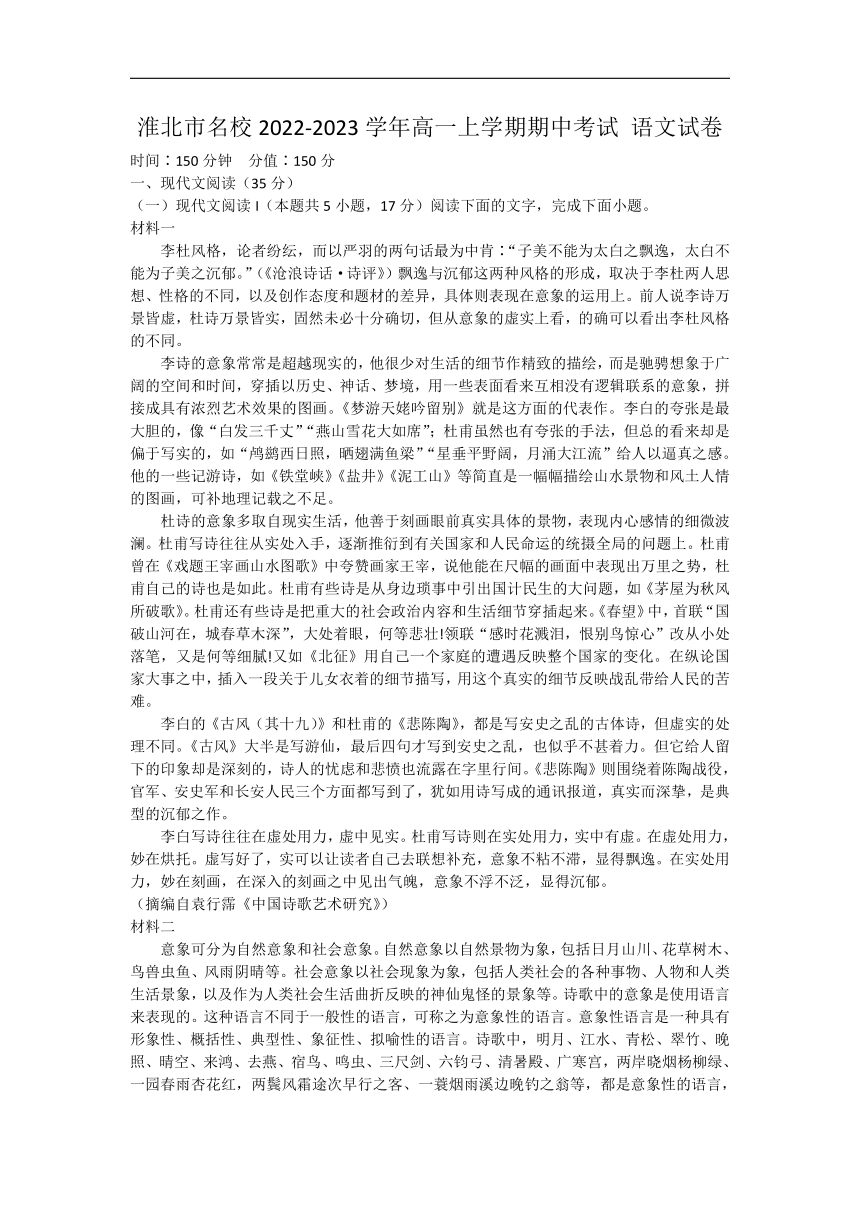

淮北市名校2022-2023学年高一上学期期中考试 语文试卷

时间∶150分钟 分值∶150分

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一

李杜风格,论者纷纭,而以严羽的两句话最为中肯∶“子美不能为太白之飘逸,太白不能为子美之沉郁。”(《沧浪诗话·诗评》)飘逸与沉郁这两种风格的形成,取决于李杜两人思想、性格的不同,以及创作态度和题材的差异,具体则表现在意象的运用上。前人说李诗万景皆虚,杜诗万景皆实,固然未必十分确切,但从意象的虚实上看,的确可以看出李杜风格的不同。

李诗的意象常常是超越现实的,他很少对生活的细节作精致的描绘,而是驰骋想象于广阔的空间和时间,穿插以历史、神话、梦境,用一些表面看来互相没有逻辑联系的意象,拼接成具有浓烈艺术效果的图画。《梦游天姥吟留别》就是这方面的代表作。李白的夸张是最大胆的,像“白发三千丈”“燕山雪花大如席”;杜甫虽然也有夸张的手法,但总的看来却是偏于写实的,如“鸬鹚西日照,晒翅满鱼梁”“星垂平野阔,月涌大江流”给人以逼真之感。他的一些记游诗,如《铁堂峡》《盐井》《泥工山》等简直是一幅幅描绘山水景物和风土人情的图画,可补地理记载之不足。

杜诗的意象多取自现实生活,他善于刻画眼前真实具体的景物,表现内心感情的细微波澜。杜甫写诗往往从实处入手,逐渐推衍到有关国家和人民命运的统摄全局的问题上。杜甫曾在《戏题王宰画山水图歌》中夸赞画家王宰,说他能在尺幅的画面中表现出万里之势,杜甫自己的诗也是如此。杜甫有些诗是从身边琐事中引出国计民生的大问题,如《茅屋为秋风所破歌》。杜甫还有些诗是把重大的社会政治内容和生活细节穿插起来。《春望》中,首联“国破山河在,城春草木深”,大处着眼,何等悲壮!领联“感时花溅泪,恨别鸟惊心”改从小处落笔,又是何等细腻!又如《北征》用自己一个家庭的遭遇反映整个国家的变化。在纵论国家大事之中,插入一段关于儿女衣着的细节描写,用这个真实的细节反映战乱带给人民的苦难。

李白的《古风(其十九)》和杜甫的《悲陈陶》,都是写安史之乱的古体诗,但虚实的处理不同。《古风》大半是写游仙,最后四句才写到安史之乱,也似乎不甚着力。但它给人留下的印象却是深刻的,诗人的忧虑和悲愤也流露在字里行间。《悲陈陶》则围绕着陈陶战役,官军、安史军和长安人民三个方面都写到了,犹如用诗写成的通讯报道,真实而深挚,是典型的沉郁之作。

李白写诗往往在虚处用力,虚中见实。杜甫写诗则在实处用力,实中有虚。在虚处用力,妙在烘托。虚写好了,实可以让读者自己去联想补充,意象不粘不滞,显得飘逸。在实处用力,妙在刻画,在深入的刻画之中见出气魄,意象不浮不泛,显得沉郁。

(摘编自袁行霈《中国诗歌艺术研究》)

材料二

意象可分为自然意象和社会意象。自然意象以自然景物为象,包括日月山川、花草树木、鸟兽虫鱼、风雨阴晴等。社会意象以社会现象为象,包括人类社会的各种事物、人物和人类生活景象,以及作为人类社会生活曲折反映的神仙鬼怪的景象等。诗歌中的意象是使用语言来表现的。这种语言不同于一般性的语言,可称之为意象性的语言。意象性语言是一种具有形象性、概括性、典型性、象征性、拟喻性的语言。诗歌中,明月、江水、青松、翠竹、晚照、晴空、来鸿、去燕、宿鸟、鸣虫、三尺剑、六钧弓、清暑殿、广寒宫,两岸晓烟杨柳绿、一园春雨杏花红,两鬓风霜途次早行之客、一蓑烟雨溪边晚钓之翁等,都是意象性的语言,也可说是意象。在这里,语言是意象的物质外壳,意象是语言的内涵。

诗人写诗,常运用意象性的语言,构建某种意境,来表达作者的某种思想感情。温庭筠的《商山早行》中的“鸡声茅店月”“人迹板桥霜”“槲叶落山路”“枳花照驿墙”“凫雁满回搪”等都是意象,尤其是“鸡声茅店月,人迹板桥霜”更是把六种形象性的词语(鸡声、茅店、月、板桥,霜和霜上的人迹)并列在一起,这些词语描述的形象,已不再只是事物的客观物象,而是融入了作者凄凉悲怆体验的意象了。诗人正是利用这些意象的组合,构成一种“道路辛苦、羁旅愁思”的意境。

(摘编自张得良《诗得意象自生光——古典诗词中的意象浅谈》)

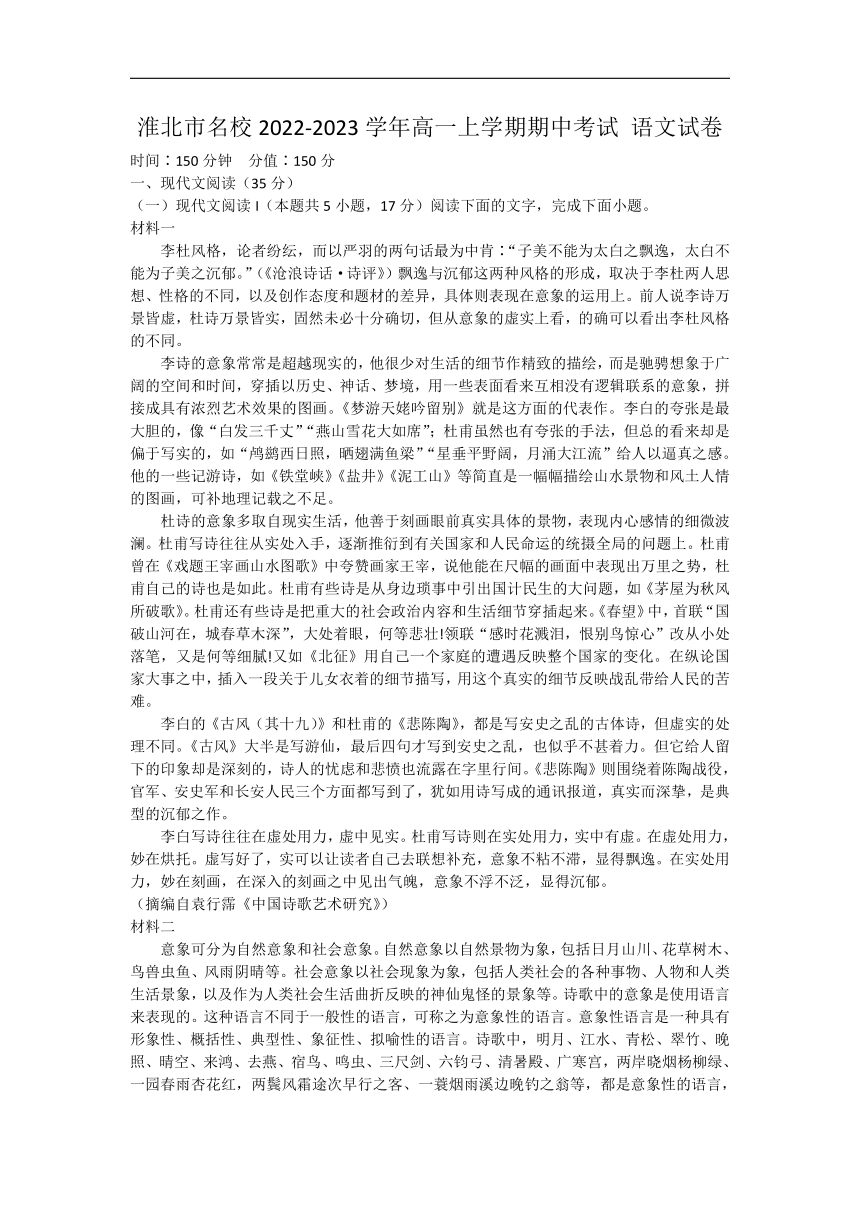

下列对两则材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

杜甫的一些描绘山水景物和风土人情的记游诗,可以作为地理研究的辅助资料。

李白诗飘逸,杜甫诗沉郁,不同的诗歌风格是由二人不同的思想和性格决定的。

意象包括自然意象和社会意象,人类社会的各种事物、人物是社会意象的一部分。

D. 诗人写诗运用意象性的语言构建某种意境,其目的是表达作者的某种思想情感。

2.根据材料一和材料二,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A. 在意象虚实的处理上《古风(其十九)》和《悲陈陶》都达到了很高的艺术水平。

B. 诗歌中的意象性语言具有形象性、概括性、典型性、象征性、拟喻性等特点。

C. “鸡声茅店月,人迹板桥霜”把六种意象并列在一起,构成了一种凄凉悲怆的意境。

D. 严羽认为,在意象的运用上,李白诗万景皆虚,杜甫诗万景皆实,说法准确恰当。

3. 下列各项中,不能作为论据证明材料二观点的一项是( )(3分)

A. “浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”通过江水、枫叶、荻花等意象营造了萧瑟凄凉的意境,表达诗人的离愁别绪。

B. “风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”把急风、高天、猿鸣、清渚、白沙、飞鸟六种意象组合在一起,营造了肃杀凄凉的意境,表达诗人内心的愁苦之情。

C. “少无适俗韵,性本爱丘山”直抒胸臆,表达诗人对田园生活的热爱,对官场的厌恶。D. “羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭”塑造了周瑜这一人物意象,表现其儒雅风流的气度,表达了词人对周瑜的景仰之情。

4.请结合材料一内容,简要概括李杜诗歌在意象运用上有哪些不同。(4分)

5. 请简要分析材料一的论证结构和论证方法。(4分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)阅读下面的文字,完成下面小题。

山地回忆

孙犁

从阜平乡下来了一位农民代表,参观天津的工业展览会。我们是老交情,快有十年不见面了。临走的时候,我一定要送点东西给他,我想买几尺布。

为什么我偏偏想起买布来 因为他身上穿的还是那样一种浅蓝的土靛染的粗布裤裆。这种蓝的颜色,使我想起在阜平度过的三年战斗的岁月。

阜平的天气冷,山地不容易见到太阳。那里不种棉花,我刚到那里的时候,老大娘们手里搓着线锤。很多活计用麻代线,连袜底也是用麻纳的。

就是因为袜子,我和这家人认识了,并且成了老交情。那是个冬天,该是一九四一年的冬天。我打游击打到了这个小村庄,情况缓和了,部队决定休整。

我每天到河边去洗脸。有一天早晨,刮着冷风,只有一抹阳光,黄黄的落在河对面的山坡上。我又蹬在那块石头上。砸开那个冰口,正要洗脸,听见在下水流有人喊

“你看不见我在这里洗菜吗 洗脸到下边洗去!”

这样冷天。我来砸冰洗脸,反倒妨碍了人。心里一时挂火,就也大声说:“离着这么远,会弄脏你的菜:”洗菜的人也恼了,说.

“菜是下口的东西呀!你在上流洗脸,为什么不脏 ”

我站立起来转过身去,才看见洗菜的是个女孩子,也不过十六七岁。风吹红了她的脸,像带霜的柿叶,水冻肿了她的手,像上冻的红萝卜。她穿的衣服很单薄,就是那种蓝色的破袄裤。

十月严冬的河滩上,敌人往返烧毁过几次的村庄的边沿,在寒风里,她抱着一篮子水沤的杨树叶,这该是早饭的食粮。

不知道为什么,我一时心平气和下来。我说:“我错了,我不洗了,你在这块石头上来洗吧!”她冷冷地望着我,过了一会儿才说.

“你刚在那石头上洗了脸,又叫我站上去洗菜!”我笑着说.

“你看你这人,我在上水洗,你说下水脏。现在叫你到上水来,我到下水去,你还说不行,那怎么办哩 ”

“怎么办,我还得往上走!”

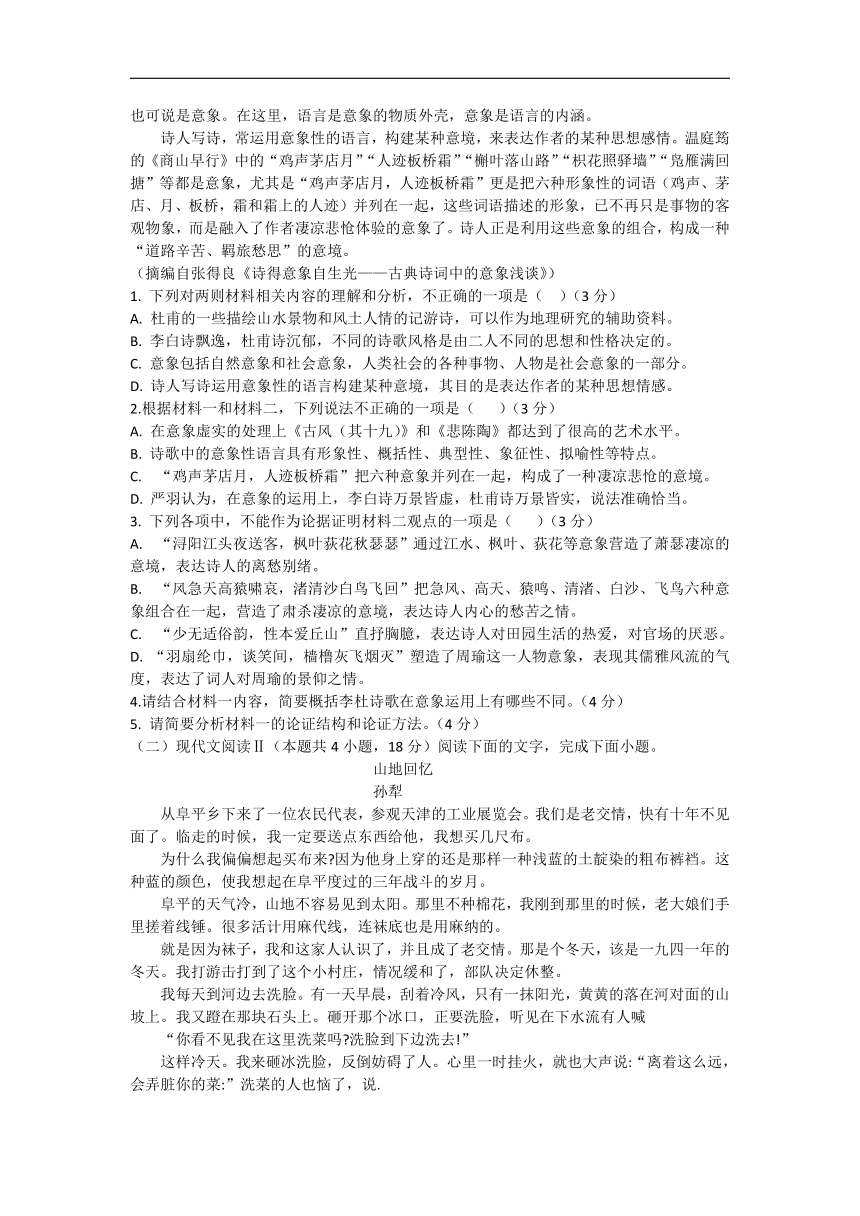

她说着,扭着身子逆着河流往上去了。蹬在一块尖石上,把菜篮浸进水里,把两手插在袄襟底下取暖,望着我笑了。

“这是物质条件不好,不是我们不愿意讲卫生。等我们打败了日本,到了北平,我们就可以吃饭有吃饭的家伙,喝水有喝水的家伙了,我们就可以一切齐备了。”

“什么时候,才能打败鬼子 ”女孩子望着我,“我们的房,叫他们烧过两三回了!”“也许三年,也许五年,也许十年八年。可是不管三年五年,十年八年,我们总是要打下去。”“光着脚打下去”女孩子转脸望了我脚上一下,就又低下头去洗菜了。

我一时没弄清是怎么回事,就问:“你说什么 ”

“说什么 ”女孩子也装没有听见,“我问你为什么不穿袜子,脚不冷吗 不会大人做一双 ”

“哪里有布呀 就是有布,求谁做去呀 ”

“我给你做。”女孩子洗好菜站起来,“我家就住在那个坡子上,”她用手一指,“你要没有布,我家里有点,还够做一双袜子。”

她端着菜走了,我看了看我那只穿着一双“踢倒山①”的鞋子,冻得发黑的脚,一时觉得我对于面前这山,这水,这沙滩,永远不能分离了。

第五天,我穿上了新袜子。

女孩子的父亲计划贩红枣到曲阳去卖。上级允许我帮老乡去做运输,每天打早起,我同大伯背上一百多斤红枣,顺着河滩,爬山越岭,送到曲阳去。女孩子早起晚睡给我们做饭,饭食很好。一天,大伯说.

“同志,你知道我是沾你的光吗 ”

“怎么沾了我的光!”

“往年,我一个人背枣,我们妞儿是不会给我吃这么好的”我笑了。女孩子说.

“沾他什么,他穿了我们的袜子,就该给我们做活了!”又说:“你们跑了快半月,赚了多少钱 ”

我们一同数了票子,一共赚了五千多块钱,女孩子说∶“够了。”

“够干什么了 ”大伯问。

“够给我买张织布机子了!”

我们到了曲阳,把枣卖了,就去买了一架机子。大伯不怕多花钱,一定要买一架好的,把全部盈余都用光了。我们分着背了回来,累得浑身流汗。

这一天,这一家人最高兴。这像要了几亩地,买回一头牛。

以后,女孩子就学习纺织的全套手艺了∶纺,拐,浆,落,经,镶,织。

当她卸下第一匹布的那天,我出发了。从此以后,我走遍山南塞北,那双袜子,整整穿了三年也没有破绽。

我同大伯一同到百货公司去买布,送他和大娘一人一身蓝士林布,送给女孩子一身红色的。大伯没见过这样鲜艳的红布,对我说∶“多买上几尺,再买点黄色的!”

“干什么用 ”我问。

“这里家家门口挂着新旗,咱那山沟里准还没有哩!你给了我一张国旗的样子,一块带回去,叫妞儿给做一个,开会过年的时候,挂起来”1949年12月(选自《白洋淀纪事》,有删改)

【注】①踢倒山∶旧时山区农村常穿的老式布鞋。

6.下列对文章思想内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.小说通过描写女孩的肖像,女孩关织布机的要求,人们关于饭食的揶揄,以及富有生活美的画面,多角度塑造了人物朴实勤劳的特点。

B. “我”对女孩的斥责虽心生怒火,但考虑到八路军战士应该与百姓搞好关系,于是对女孩便心平气和起来。

C.“敌人往返烧毁过几次的村庄”一句,直接揭示出日本侵略者的残暴与生活在日本侵占区

人民的苦难环境。

D. 小说写到女孩子用水沤的杨树叶做早饭,后文又写给“我们做饭,饭食很好”,用对比写

出人民群众对革命战士的深厚情谊。

7.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.小说以故事情节的连贯、缜密和完整取胜,通过激烈的矛盾冲突来刻画人物形象,充分体现了中国传统小说的艺术结构。

B.小说围绕一双袜子展开故事,通过河边洗菜、贩枣、买织布机子等生活片段,再现地方风俗之美,表现抗战军民鱼水之情。

C. 小说的语言将通俗与优美,简练与细腻等特色和谐地统一起来,形成了质朴清新的风格。D.小说以小见大,把送袜子、做国旗等生活琐事与国家、民族情怀紧密联系起来,在细微之

处中凸显时代特点。

8.孙犁曾说∶“我喜欢写欢乐的东西。我以为女人比男人更乐观,而人生的悲欢离合,总是与她们有关,所以常常以崇拜的心情写到她们。”这篇小说中,“女孩子”的哪些特质让孙犁怀有崇拜之情呢 请结合小说内容进行回答。(6分)

9.孙犁的小说常被人称为“散文化小说”,请结合本文内容,说说《山地回忆》的“散文化”的特点体现在哪些方面。(6分)

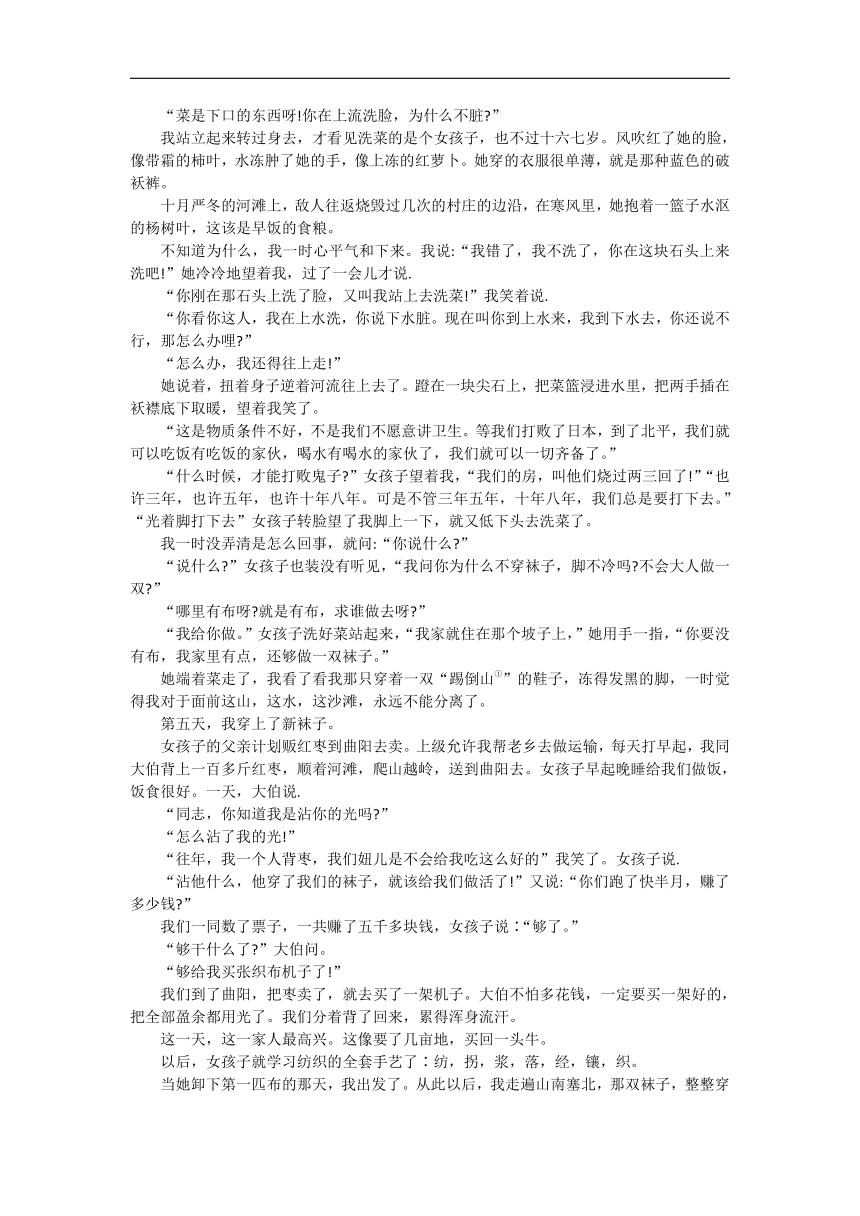

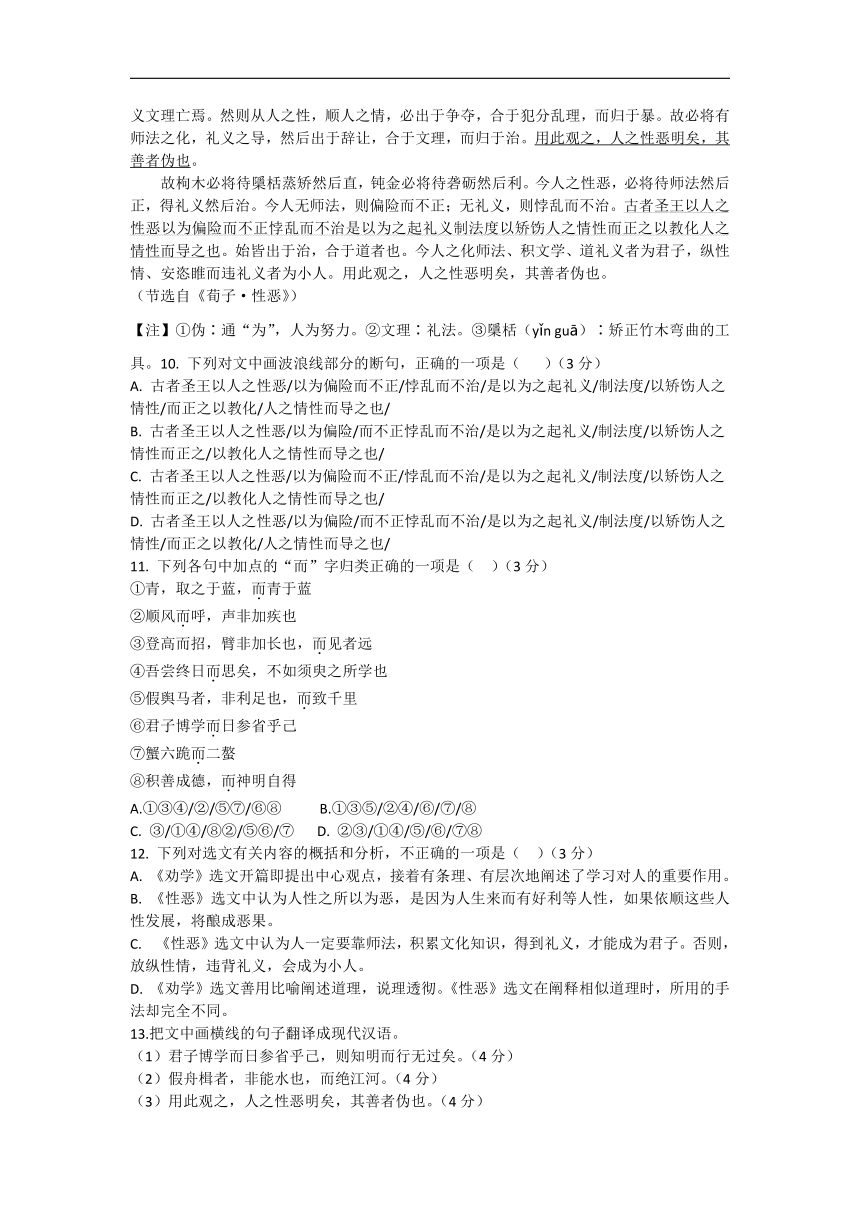

二、古代诗文阅读(40分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,21分)阅读下面的文言文,完成下面小题。

甲

君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,鞣以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,鞣使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

(节选自《荀子·劝学》)

乙

人之性恶,其善者伪也。今人之性,生而有好利焉,顺是,故争夺生而辞让亡焉生而有疾恶焉,顺是,故残贼生而忠信亡焉;生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是,故淫乱生而礼义文理亡焉。然则从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯分乱理,而归于暴。故必将有师法之化,礼义之导,然后出于辞让,合于文理,而归于治。用此观之,人之性恶明矣,其善者伪也。

故枸木必将待檃栝蒸矫然后直,钝金必将待砻砺然后利。今人之性恶,必将待师法然后正,得礼义然后治。今人无师法,则偏险而不正;无礼义,则悖乱而不治。古者圣王以人之性恶以为偏险而不正悖乱而不治是以为之起礼义制法度以矫饬人之情性而正之以教化人之情性而导之也。始皆出于治,合于道者也。今人之化师法、积文学、道礼义者为君子,纵性情、安恣睢而违礼义者为小人。用此观之,人之性恶明矣,其善者伪也。

(节选自《荀子·性恶》)

【注】①伪∶通“为”,人为努力。②文理∶礼法。③檃栝(yǐn guā)∶矫正竹木弯曲的工具。10. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A. 古者圣王以人之性恶/以为偏险而不正/悖乱而不治/是以为之起礼义/制法度/以矫饬人之

情性/而正之以教化/人之情性而导之也/

B. 古者圣王以人之性恶/以为偏险/而不正悖乱而不治/是以为之起礼义/制法度/以矫饬人之

情性而正之/以教化人之情性而导之也/

C. 古者圣王以人之性恶/以为偏险而不正/悖乱而不治/是以为之起礼义/制法度/以矫饬人之

情性而正之/以教化人之情性而导之也/

D. 古者圣王以人之性恶/以为偏险/而不正悖乱而不治/是以为之起礼义/制法度/以矫饬人之

情性/而正之以教化/人之情性而导之也/

11. 下列各句中加点的“而”字归类正确的一项是( )(3分)

①青,取之于蓝,而青于蓝

②顺风而呼,声非加疾也

③登高而招,臂非加长也,而见者远

④吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

⑤假舆马者,非利足也,而致千里

⑥君子博学而日参省乎己

⑦蟹六跪而二螯

⑧积善成德,而神明自得

A.①③④/②/⑤⑦/⑥⑧ B.①③⑤/②④/⑥/⑦/⑧

C. ③/①④/⑧②/⑤⑥/⑦ D. ②③/①④/⑤/⑥/⑦⑧

12. 下列对选文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)

A. 《劝学》选文开篇即提出中心观点,接着有条理、有层次地阐述了学习对人的重要作用。B. 《性恶》选文中认为人性之所以为恶,是因为人生来而有好利等人性,如果依顺这些人性发展,将酿成恶果。

C. 《性恶》选文中认为人一定要靠师法,积累文化知识,得到礼义,才能成为君子。否则,

放纵性情,违背礼义,会成为小人。

D. 《劝学》选文善用比喻阐述道理,说理透彻。《性恶》选文在阐释相似道理时,所用的手

法却完全不同。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。(4分)

(2)假舟楫者,非能水也,而绝江河。(4分)

(3)用此观之,人之性恶明矣,其善者伪也。(4分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面的唐诗,完成下面小题。

《登高》杜甫诗略登岳阳楼①杜甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。吴楚东南坼②,乾坤日夜浮。亲朋无一字,老病有孤舟。戎马关山北,凭轩涕泗流。

【注释】①此诗作于大历三年(768),杜甫离开夔州(今重庆奉节)沿江由江陵、公安一路漂泊,来到岳阳(今属湖南),登上神往已久的岳阳楼时所写。②坼,分裂。

14. 下列对这两首诗的理解和赏析,不恰当的一项是()(3分)

A. 《登高》颔联气象雄浑,境界开阔,为颈联、尾联抒发情感创设了宏大的自然背景,使得个人的痛苦在这个背景下显得分外渺小,倍添悲凉。

B. 《登高》颈联诗人点明题旨。诗人登高望远,由无边的落木,不尽的江水,联想到自己漂泊万里,暮年多病,抒发了怨天尤人的牢骚,这是孤独者的慨叹。

C. 《登岳阳楼》首联虚实交错,今昔对照。写早闻洞庭盛名,然而到暮年才实现目睹名湖的愿望,看似平淡的叙述中却寄予着许多感慨。

D. 《登岳阳楼》颈联叙述身世,凄凉落寞,意境由广而狭。尾联笔力一转,以“戎马关山北”的博大胸襟,与颔联恢弘伟丽的自然气象相得益彰。

15. 结合作者写作这两首诗时的境况,分析杜甫在《登岳阳楼》中的情感。(6分)

(三)名篇名句默写(每空1分,共10分)

16. 补写出下列句子中的空缺部分。(10分)

(1)曹操《短歌行》中“ , ”两句以山、海为喻表达了诗人对人才的渴求。

(2)《梦游天姥吟留别》中表现诗人蔑视权贵、追求个性自由特点的诗句是∶“ , ”。

(3)《念奴娇·赤壁怀古》中,诗人凭吊英雄人物,抒发自己壮志难酬的苦闷情绪,以一杯

清酒祭月的诗句是∶ , 。

(4)杜甫《登高》中道出郁积诗人心中的自身之苦和国运之恨,无限悲凉难以排遣的句子是∶ , 。

(5)《赤壁赋》中,写作者引吭高歌,吟诵古代咏月之诗的句子是∶ , 。

三、语言文字基础知识与运用(本题共5小题,15分)

17.下列各项,加点字的注音全都正确的一项是( )(3分)

A. 挥斥方遒(qiú)幽咽(yàn)泉流 钿头(diàn) 百舸争流(gě)

B. 纶巾(guān) 狼居胥(xū) 三匝(zhā) 吐哺(pǔ)

C. 霓裳(cháng) 訇(hōng)然 间(jiàn)关 佛(bì)狸祠下

D. 守拙(zhuó) 蹩进(bié) 孱头(càn) 脑髓(suí)

18. 下列句子中,加点字的解释全都正确的一项是( )(3分)

A.枉用相存 存:问候,探望 如今有谁堪摘 堪:可以

B.列缺霹雳 列:强烈 银瓶乍破水浆迸 乍:炸裂

C. 薄言掇之 言:说话 青冥浩荡不见底 青冥:深海

D. 使快弹数曲 快∶ 快速 因为长句 为∶创作

19. 对下列句中加点字词类活用现象归类正确的一项是( )(3分)

①非能水也②小学而大遗③大江东去

④洞天石扉,訇然中开 ⑤圣益圣,愚益愚⑥栗深林兮惊层巅

A.①③/②⑤/④⑥B.①/②⑤/③④/⑥C.①③/②④/⑤⑥D.①/②⑤/③/④⑥

20. 下列文言特殊句式分类正确的一项是( )(3分)

①不拘于时②蚓无爪牙之利③风流总被雨打风吹去

④客有吹洞箫者⑤师不必贤于弟子 ⑥苏子与客泛舟游于赤壁之下

A.①⑥/③⑤/②④ B. ①②/③⑤/④⑥

C.①③/②④/⑤⑥ D.①⑤/②③/④⑥

21.下列文学、文化常识解说正确的一项是( )(3分)

A. 《诗经》是中国第一部诗歌总集,共305篇,也称《诗》或《诗三百》,分《风》《雅》

《颂》三部分,与“赋”“比”“兴”并称“六经”。

B.词最初称为“曲词”或者“曲子词”,别称有长短句、曲词等。词的主要功能是抒怀言志。

按字数可分为小令、中调和长调。按风格可分为豪放派和婉约派,豪放词为正宗,婉约词为别调。

C.古代农历每月初一叫“朔”,十五叫“望”,每月三十日叫“晦”,“七月既望”中的“既

望”指农历十六日。

D. “歌”“行”“吟”是古诗的体裁,在汉魏六朝的民歌中就有了,它们的音节、格律等都

比较自由,比较知名的有《茅屋为秋风所破歌》《敕勒歌》等。

四、作文(60分)

22.阅读下面的材料,根据要求写作。

习近平总书记在参加党的二十大广西代表团讨论时强调,“全党全国各族人民要在党的旗帜下团结成‘一块坚硬的钢铁’,心往一处想,劲往一处使,推动中华民族伟大复兴号巨轮乘风破浪、扬帆远航。”作为百年来中国共产党和中国人民最显著的精神标识,“团结奋斗”在新时代更加熠熠生辉,引人思考,给人启迪。

作为刚刚踏入高中阶段的中学生,在疫情背景下,你是如何认识“团结奋斗”的 请结合自身经历和感受,写一篇班会发言稿。

要求∶选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息不少于800字。

时间∶150分钟 分值∶150分

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一

李杜风格,论者纷纭,而以严羽的两句话最为中肯∶“子美不能为太白之飘逸,太白不能为子美之沉郁。”(《沧浪诗话·诗评》)飘逸与沉郁这两种风格的形成,取决于李杜两人思想、性格的不同,以及创作态度和题材的差异,具体则表现在意象的运用上。前人说李诗万景皆虚,杜诗万景皆实,固然未必十分确切,但从意象的虚实上看,的确可以看出李杜风格的不同。

李诗的意象常常是超越现实的,他很少对生活的细节作精致的描绘,而是驰骋想象于广阔的空间和时间,穿插以历史、神话、梦境,用一些表面看来互相没有逻辑联系的意象,拼接成具有浓烈艺术效果的图画。《梦游天姥吟留别》就是这方面的代表作。李白的夸张是最大胆的,像“白发三千丈”“燕山雪花大如席”;杜甫虽然也有夸张的手法,但总的看来却是偏于写实的,如“鸬鹚西日照,晒翅满鱼梁”“星垂平野阔,月涌大江流”给人以逼真之感。他的一些记游诗,如《铁堂峡》《盐井》《泥工山》等简直是一幅幅描绘山水景物和风土人情的图画,可补地理记载之不足。

杜诗的意象多取自现实生活,他善于刻画眼前真实具体的景物,表现内心感情的细微波澜。杜甫写诗往往从实处入手,逐渐推衍到有关国家和人民命运的统摄全局的问题上。杜甫曾在《戏题王宰画山水图歌》中夸赞画家王宰,说他能在尺幅的画面中表现出万里之势,杜甫自己的诗也是如此。杜甫有些诗是从身边琐事中引出国计民生的大问题,如《茅屋为秋风所破歌》。杜甫还有些诗是把重大的社会政治内容和生活细节穿插起来。《春望》中,首联“国破山河在,城春草木深”,大处着眼,何等悲壮!领联“感时花溅泪,恨别鸟惊心”改从小处落笔,又是何等细腻!又如《北征》用自己一个家庭的遭遇反映整个国家的变化。在纵论国家大事之中,插入一段关于儿女衣着的细节描写,用这个真实的细节反映战乱带给人民的苦难。

李白的《古风(其十九)》和杜甫的《悲陈陶》,都是写安史之乱的古体诗,但虚实的处理不同。《古风》大半是写游仙,最后四句才写到安史之乱,也似乎不甚着力。但它给人留下的印象却是深刻的,诗人的忧虑和悲愤也流露在字里行间。《悲陈陶》则围绕着陈陶战役,官军、安史军和长安人民三个方面都写到了,犹如用诗写成的通讯报道,真实而深挚,是典型的沉郁之作。

李白写诗往往在虚处用力,虚中见实。杜甫写诗则在实处用力,实中有虚。在虚处用力,妙在烘托。虚写好了,实可以让读者自己去联想补充,意象不粘不滞,显得飘逸。在实处用力,妙在刻画,在深入的刻画之中见出气魄,意象不浮不泛,显得沉郁。

(摘编自袁行霈《中国诗歌艺术研究》)

材料二

意象可分为自然意象和社会意象。自然意象以自然景物为象,包括日月山川、花草树木、鸟兽虫鱼、风雨阴晴等。社会意象以社会现象为象,包括人类社会的各种事物、人物和人类生活景象,以及作为人类社会生活曲折反映的神仙鬼怪的景象等。诗歌中的意象是使用语言来表现的。这种语言不同于一般性的语言,可称之为意象性的语言。意象性语言是一种具有形象性、概括性、典型性、象征性、拟喻性的语言。诗歌中,明月、江水、青松、翠竹、晚照、晴空、来鸿、去燕、宿鸟、鸣虫、三尺剑、六钧弓、清暑殿、广寒宫,两岸晓烟杨柳绿、一园春雨杏花红,两鬓风霜途次早行之客、一蓑烟雨溪边晚钓之翁等,都是意象性的语言,也可说是意象。在这里,语言是意象的物质外壳,意象是语言的内涵。

诗人写诗,常运用意象性的语言,构建某种意境,来表达作者的某种思想感情。温庭筠的《商山早行》中的“鸡声茅店月”“人迹板桥霜”“槲叶落山路”“枳花照驿墙”“凫雁满回搪”等都是意象,尤其是“鸡声茅店月,人迹板桥霜”更是把六种形象性的词语(鸡声、茅店、月、板桥,霜和霜上的人迹)并列在一起,这些词语描述的形象,已不再只是事物的客观物象,而是融入了作者凄凉悲怆体验的意象了。诗人正是利用这些意象的组合,构成一种“道路辛苦、羁旅愁思”的意境。

(摘编自张得良《诗得意象自生光——古典诗词中的意象浅谈》)

下列对两则材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

杜甫的一些描绘山水景物和风土人情的记游诗,可以作为地理研究的辅助资料。

李白诗飘逸,杜甫诗沉郁,不同的诗歌风格是由二人不同的思想和性格决定的。

意象包括自然意象和社会意象,人类社会的各种事物、人物是社会意象的一部分。

D. 诗人写诗运用意象性的语言构建某种意境,其目的是表达作者的某种思想情感。

2.根据材料一和材料二,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A. 在意象虚实的处理上《古风(其十九)》和《悲陈陶》都达到了很高的艺术水平。

B. 诗歌中的意象性语言具有形象性、概括性、典型性、象征性、拟喻性等特点。

C. “鸡声茅店月,人迹板桥霜”把六种意象并列在一起,构成了一种凄凉悲怆的意境。

D. 严羽认为,在意象的运用上,李白诗万景皆虚,杜甫诗万景皆实,说法准确恰当。

3. 下列各项中,不能作为论据证明材料二观点的一项是( )(3分)

A. “浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”通过江水、枫叶、荻花等意象营造了萧瑟凄凉的意境,表达诗人的离愁别绪。

B. “风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”把急风、高天、猿鸣、清渚、白沙、飞鸟六种意象组合在一起,营造了肃杀凄凉的意境,表达诗人内心的愁苦之情。

C. “少无适俗韵,性本爱丘山”直抒胸臆,表达诗人对田园生活的热爱,对官场的厌恶。D. “羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭”塑造了周瑜这一人物意象,表现其儒雅风流的气度,表达了词人对周瑜的景仰之情。

4.请结合材料一内容,简要概括李杜诗歌在意象运用上有哪些不同。(4分)

5. 请简要分析材料一的论证结构和论证方法。(4分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)阅读下面的文字,完成下面小题。

山地回忆

孙犁

从阜平乡下来了一位农民代表,参观天津的工业展览会。我们是老交情,快有十年不见面了。临走的时候,我一定要送点东西给他,我想买几尺布。

为什么我偏偏想起买布来 因为他身上穿的还是那样一种浅蓝的土靛染的粗布裤裆。这种蓝的颜色,使我想起在阜平度过的三年战斗的岁月。

阜平的天气冷,山地不容易见到太阳。那里不种棉花,我刚到那里的时候,老大娘们手里搓着线锤。很多活计用麻代线,连袜底也是用麻纳的。

就是因为袜子,我和这家人认识了,并且成了老交情。那是个冬天,该是一九四一年的冬天。我打游击打到了这个小村庄,情况缓和了,部队决定休整。

我每天到河边去洗脸。有一天早晨,刮着冷风,只有一抹阳光,黄黄的落在河对面的山坡上。我又蹬在那块石头上。砸开那个冰口,正要洗脸,听见在下水流有人喊

“你看不见我在这里洗菜吗 洗脸到下边洗去!”

这样冷天。我来砸冰洗脸,反倒妨碍了人。心里一时挂火,就也大声说:“离着这么远,会弄脏你的菜:”洗菜的人也恼了,说.

“菜是下口的东西呀!你在上流洗脸,为什么不脏 ”

我站立起来转过身去,才看见洗菜的是个女孩子,也不过十六七岁。风吹红了她的脸,像带霜的柿叶,水冻肿了她的手,像上冻的红萝卜。她穿的衣服很单薄,就是那种蓝色的破袄裤。

十月严冬的河滩上,敌人往返烧毁过几次的村庄的边沿,在寒风里,她抱着一篮子水沤的杨树叶,这该是早饭的食粮。

不知道为什么,我一时心平气和下来。我说:“我错了,我不洗了,你在这块石头上来洗吧!”她冷冷地望着我,过了一会儿才说.

“你刚在那石头上洗了脸,又叫我站上去洗菜!”我笑着说.

“你看你这人,我在上水洗,你说下水脏。现在叫你到上水来,我到下水去,你还说不行,那怎么办哩 ”

“怎么办,我还得往上走!”

她说着,扭着身子逆着河流往上去了。蹬在一块尖石上,把菜篮浸进水里,把两手插在袄襟底下取暖,望着我笑了。

“这是物质条件不好,不是我们不愿意讲卫生。等我们打败了日本,到了北平,我们就可以吃饭有吃饭的家伙,喝水有喝水的家伙了,我们就可以一切齐备了。”

“什么时候,才能打败鬼子 ”女孩子望着我,“我们的房,叫他们烧过两三回了!”“也许三年,也许五年,也许十年八年。可是不管三年五年,十年八年,我们总是要打下去。”“光着脚打下去”女孩子转脸望了我脚上一下,就又低下头去洗菜了。

我一时没弄清是怎么回事,就问:“你说什么 ”

“说什么 ”女孩子也装没有听见,“我问你为什么不穿袜子,脚不冷吗 不会大人做一双 ”

“哪里有布呀 就是有布,求谁做去呀 ”

“我给你做。”女孩子洗好菜站起来,“我家就住在那个坡子上,”她用手一指,“你要没有布,我家里有点,还够做一双袜子。”

她端着菜走了,我看了看我那只穿着一双“踢倒山①”的鞋子,冻得发黑的脚,一时觉得我对于面前这山,这水,这沙滩,永远不能分离了。

第五天,我穿上了新袜子。

女孩子的父亲计划贩红枣到曲阳去卖。上级允许我帮老乡去做运输,每天打早起,我同大伯背上一百多斤红枣,顺着河滩,爬山越岭,送到曲阳去。女孩子早起晚睡给我们做饭,饭食很好。一天,大伯说.

“同志,你知道我是沾你的光吗 ”

“怎么沾了我的光!”

“往年,我一个人背枣,我们妞儿是不会给我吃这么好的”我笑了。女孩子说.

“沾他什么,他穿了我们的袜子,就该给我们做活了!”又说:“你们跑了快半月,赚了多少钱 ”

我们一同数了票子,一共赚了五千多块钱,女孩子说∶“够了。”

“够干什么了 ”大伯问。

“够给我买张织布机子了!”

我们到了曲阳,把枣卖了,就去买了一架机子。大伯不怕多花钱,一定要买一架好的,把全部盈余都用光了。我们分着背了回来,累得浑身流汗。

这一天,这一家人最高兴。这像要了几亩地,买回一头牛。

以后,女孩子就学习纺织的全套手艺了∶纺,拐,浆,落,经,镶,织。

当她卸下第一匹布的那天,我出发了。从此以后,我走遍山南塞北,那双袜子,整整穿了三年也没有破绽。

我同大伯一同到百货公司去买布,送他和大娘一人一身蓝士林布,送给女孩子一身红色的。大伯没见过这样鲜艳的红布,对我说∶“多买上几尺,再买点黄色的!”

“干什么用 ”我问。

“这里家家门口挂着新旗,咱那山沟里准还没有哩!你给了我一张国旗的样子,一块带回去,叫妞儿给做一个,开会过年的时候,挂起来”1949年12月(选自《白洋淀纪事》,有删改)

【注】①踢倒山∶旧时山区农村常穿的老式布鞋。

6.下列对文章思想内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.小说通过描写女孩的肖像,女孩关织布机的要求,人们关于饭食的揶揄,以及富有生活美的画面,多角度塑造了人物朴实勤劳的特点。

B. “我”对女孩的斥责虽心生怒火,但考虑到八路军战士应该与百姓搞好关系,于是对女孩便心平气和起来。

C.“敌人往返烧毁过几次的村庄”一句,直接揭示出日本侵略者的残暴与生活在日本侵占区

人民的苦难环境。

D. 小说写到女孩子用水沤的杨树叶做早饭,后文又写给“我们做饭,饭食很好”,用对比写

出人民群众对革命战士的深厚情谊。

7.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.小说以故事情节的连贯、缜密和完整取胜,通过激烈的矛盾冲突来刻画人物形象,充分体现了中国传统小说的艺术结构。

B.小说围绕一双袜子展开故事,通过河边洗菜、贩枣、买织布机子等生活片段,再现地方风俗之美,表现抗战军民鱼水之情。

C. 小说的语言将通俗与优美,简练与细腻等特色和谐地统一起来,形成了质朴清新的风格。D.小说以小见大,把送袜子、做国旗等生活琐事与国家、民族情怀紧密联系起来,在细微之

处中凸显时代特点。

8.孙犁曾说∶“我喜欢写欢乐的东西。我以为女人比男人更乐观,而人生的悲欢离合,总是与她们有关,所以常常以崇拜的心情写到她们。”这篇小说中,“女孩子”的哪些特质让孙犁怀有崇拜之情呢 请结合小说内容进行回答。(6分)

9.孙犁的小说常被人称为“散文化小说”,请结合本文内容,说说《山地回忆》的“散文化”的特点体现在哪些方面。(6分)

二、古代诗文阅读(40分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,21分)阅读下面的文言文,完成下面小题。

甲

君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,鞣以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,鞣使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

(节选自《荀子·劝学》)

乙

人之性恶,其善者伪也。今人之性,生而有好利焉,顺是,故争夺生而辞让亡焉生而有疾恶焉,顺是,故残贼生而忠信亡焉;生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是,故淫乱生而礼义文理亡焉。然则从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯分乱理,而归于暴。故必将有师法之化,礼义之导,然后出于辞让,合于文理,而归于治。用此观之,人之性恶明矣,其善者伪也。

故枸木必将待檃栝蒸矫然后直,钝金必将待砻砺然后利。今人之性恶,必将待师法然后正,得礼义然后治。今人无师法,则偏险而不正;无礼义,则悖乱而不治。古者圣王以人之性恶以为偏险而不正悖乱而不治是以为之起礼义制法度以矫饬人之情性而正之以教化人之情性而导之也。始皆出于治,合于道者也。今人之化师法、积文学、道礼义者为君子,纵性情、安恣睢而违礼义者为小人。用此观之,人之性恶明矣,其善者伪也。

(节选自《荀子·性恶》)

【注】①伪∶通“为”,人为努力。②文理∶礼法。③檃栝(yǐn guā)∶矫正竹木弯曲的工具。10. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A. 古者圣王以人之性恶/以为偏险而不正/悖乱而不治/是以为之起礼义/制法度/以矫饬人之

情性/而正之以教化/人之情性而导之也/

B. 古者圣王以人之性恶/以为偏险/而不正悖乱而不治/是以为之起礼义/制法度/以矫饬人之

情性而正之/以教化人之情性而导之也/

C. 古者圣王以人之性恶/以为偏险而不正/悖乱而不治/是以为之起礼义/制法度/以矫饬人之

情性而正之/以教化人之情性而导之也/

D. 古者圣王以人之性恶/以为偏险/而不正悖乱而不治/是以为之起礼义/制法度/以矫饬人之

情性/而正之以教化/人之情性而导之也/

11. 下列各句中加点的“而”字归类正确的一项是( )(3分)

①青,取之于蓝,而青于蓝

②顺风而呼,声非加疾也

③登高而招,臂非加长也,而见者远

④吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

⑤假舆马者,非利足也,而致千里

⑥君子博学而日参省乎己

⑦蟹六跪而二螯

⑧积善成德,而神明自得

A.①③④/②/⑤⑦/⑥⑧ B.①③⑤/②④/⑥/⑦/⑧

C. ③/①④/⑧②/⑤⑥/⑦ D. ②③/①④/⑤/⑥/⑦⑧

12. 下列对选文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)

A. 《劝学》选文开篇即提出中心观点,接着有条理、有层次地阐述了学习对人的重要作用。B. 《性恶》选文中认为人性之所以为恶,是因为人生来而有好利等人性,如果依顺这些人性发展,将酿成恶果。

C. 《性恶》选文中认为人一定要靠师法,积累文化知识,得到礼义,才能成为君子。否则,

放纵性情,违背礼义,会成为小人。

D. 《劝学》选文善用比喻阐述道理,说理透彻。《性恶》选文在阐释相似道理时,所用的手

法却完全不同。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。(4分)

(2)假舟楫者,非能水也,而绝江河。(4分)

(3)用此观之,人之性恶明矣,其善者伪也。(4分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面的唐诗,完成下面小题。

《登高》杜甫诗略登岳阳楼①杜甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。吴楚东南坼②,乾坤日夜浮。亲朋无一字,老病有孤舟。戎马关山北,凭轩涕泗流。

【注释】①此诗作于大历三年(768),杜甫离开夔州(今重庆奉节)沿江由江陵、公安一路漂泊,来到岳阳(今属湖南),登上神往已久的岳阳楼时所写。②坼,分裂。

14. 下列对这两首诗的理解和赏析,不恰当的一项是()(3分)

A. 《登高》颔联气象雄浑,境界开阔,为颈联、尾联抒发情感创设了宏大的自然背景,使得个人的痛苦在这个背景下显得分外渺小,倍添悲凉。

B. 《登高》颈联诗人点明题旨。诗人登高望远,由无边的落木,不尽的江水,联想到自己漂泊万里,暮年多病,抒发了怨天尤人的牢骚,这是孤独者的慨叹。

C. 《登岳阳楼》首联虚实交错,今昔对照。写早闻洞庭盛名,然而到暮年才实现目睹名湖的愿望,看似平淡的叙述中却寄予着许多感慨。

D. 《登岳阳楼》颈联叙述身世,凄凉落寞,意境由广而狭。尾联笔力一转,以“戎马关山北”的博大胸襟,与颔联恢弘伟丽的自然气象相得益彰。

15. 结合作者写作这两首诗时的境况,分析杜甫在《登岳阳楼》中的情感。(6分)

(三)名篇名句默写(每空1分,共10分)

16. 补写出下列句子中的空缺部分。(10分)

(1)曹操《短歌行》中“ , ”两句以山、海为喻表达了诗人对人才的渴求。

(2)《梦游天姥吟留别》中表现诗人蔑视权贵、追求个性自由特点的诗句是∶“ , ”。

(3)《念奴娇·赤壁怀古》中,诗人凭吊英雄人物,抒发自己壮志难酬的苦闷情绪,以一杯

清酒祭月的诗句是∶ , 。

(4)杜甫《登高》中道出郁积诗人心中的自身之苦和国运之恨,无限悲凉难以排遣的句子是∶ , 。

(5)《赤壁赋》中,写作者引吭高歌,吟诵古代咏月之诗的句子是∶ , 。

三、语言文字基础知识与运用(本题共5小题,15分)

17.下列各项,加点字的注音全都正确的一项是( )(3分)

A. 挥斥方遒(qiú)幽咽(yàn)泉流 钿头(diàn) 百舸争流(gě)

B. 纶巾(guān) 狼居胥(xū) 三匝(zhā) 吐哺(pǔ)

C. 霓裳(cháng) 訇(hōng)然 间(jiàn)关 佛(bì)狸祠下

D. 守拙(zhuó) 蹩进(bié) 孱头(càn) 脑髓(suí)

18. 下列句子中,加点字的解释全都正确的一项是( )(3分)

A.枉用相存 存:问候,探望 如今有谁堪摘 堪:可以

B.列缺霹雳 列:强烈 银瓶乍破水浆迸 乍:炸裂

C. 薄言掇之 言:说话 青冥浩荡不见底 青冥:深海

D. 使快弹数曲 快∶ 快速 因为长句 为∶创作

19. 对下列句中加点字词类活用现象归类正确的一项是( )(3分)

①非能水也②小学而大遗③大江东去

④洞天石扉,訇然中开 ⑤圣益圣,愚益愚⑥栗深林兮惊层巅

A.①③/②⑤/④⑥B.①/②⑤/③④/⑥C.①③/②④/⑤⑥D.①/②⑤/③/④⑥

20. 下列文言特殊句式分类正确的一项是( )(3分)

①不拘于时②蚓无爪牙之利③风流总被雨打风吹去

④客有吹洞箫者⑤师不必贤于弟子 ⑥苏子与客泛舟游于赤壁之下

A.①⑥/③⑤/②④ B. ①②/③⑤/④⑥

C.①③/②④/⑤⑥ D.①⑤/②③/④⑥

21.下列文学、文化常识解说正确的一项是( )(3分)

A. 《诗经》是中国第一部诗歌总集,共305篇,也称《诗》或《诗三百》,分《风》《雅》

《颂》三部分,与“赋”“比”“兴”并称“六经”。

B.词最初称为“曲词”或者“曲子词”,别称有长短句、曲词等。词的主要功能是抒怀言志。

按字数可分为小令、中调和长调。按风格可分为豪放派和婉约派,豪放词为正宗,婉约词为别调。

C.古代农历每月初一叫“朔”,十五叫“望”,每月三十日叫“晦”,“七月既望”中的“既

望”指农历十六日。

D. “歌”“行”“吟”是古诗的体裁,在汉魏六朝的民歌中就有了,它们的音节、格律等都

比较自由,比较知名的有《茅屋为秋风所破歌》《敕勒歌》等。

四、作文(60分)

22.阅读下面的材料,根据要求写作。

习近平总书记在参加党的二十大广西代表团讨论时强调,“全党全国各族人民要在党的旗帜下团结成‘一块坚硬的钢铁’,心往一处想,劲往一处使,推动中华民族伟大复兴号巨轮乘风破浪、扬帆远航。”作为百年来中国共产党和中国人民最显著的精神标识,“团结奋斗”在新时代更加熠熠生辉,引人思考,给人启迪。

作为刚刚踏入高中阶段的中学生,在疫情背景下,你是如何认识“团结奋斗”的 请结合自身经历和感受,写一篇班会发言稿。

要求∶选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息不少于800字。

同课章节目录