第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元提优测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元提优测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-03 12:07:04 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

七年级上册历史第三单元提优测试卷

时间:45分钟 满分:100分

题号 一 二 总分

得分

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。)

1.下图的汉代砖文内容为“海内皆臣,岁登成熟,道毋饥人,践此万岁”。其中“海内皆臣”所反映的历史信息主要是( )

A.疆域辽阔,人口众多 B.国家一统,中央集权

C.法律严酷,覆盖全国 D.交通发达,经贸昌盛

2.易中天在《帝国的终结》一书中说:“秦,虽死犹存,它亡得悲壮。”在政治上,“秦,虽死犹存”是指( )

A.统一度量衡和货币 B.“焚书坑儒”

C.修筑长城 D.建立起中央集权制度

3.秦时,某官吏“纠弹为之责,私言于始皇,百官甚畏之”,被称为“风霜之吏”。此官吏的职位应是( )

A.御史大夫 B.丞相 C.军机大臣 D.太尉

4.秦始皇统一全国后,先后设立了40多个郡,郡下设县,由中央直接进行管辖。该措施的主要作用是( )

A.形成了森严的等级制度

B.专制主义中央集权达到顶峰

C.解除诸侯王国对中央的威胁

D.直接有效地控制地方

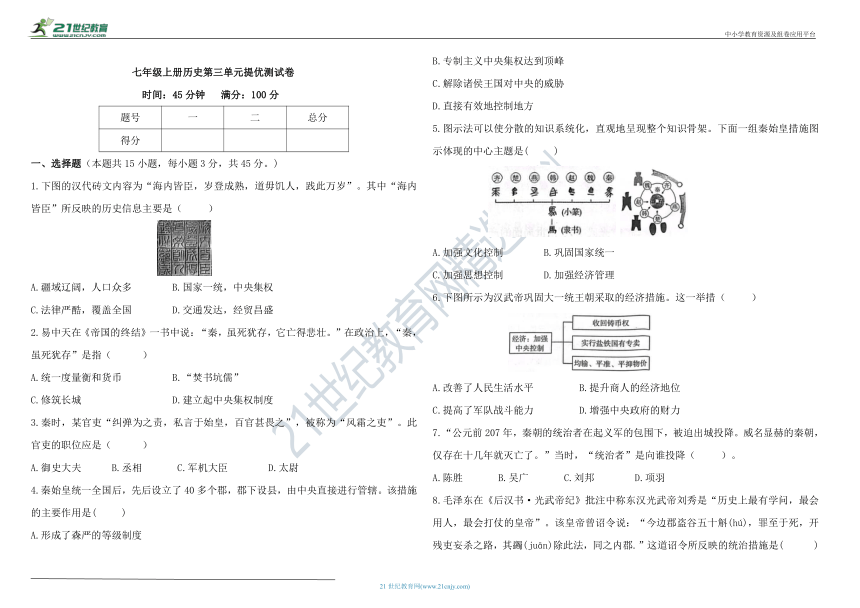

5.图示法可以使分散的知识系统化,直观地呈现整个知识骨架。下面一组秦始皇措施图示体现的中心主题是( )

A.加强文化控制 B.巩固国家统一

C.加强思想控制 D.加强经济管理

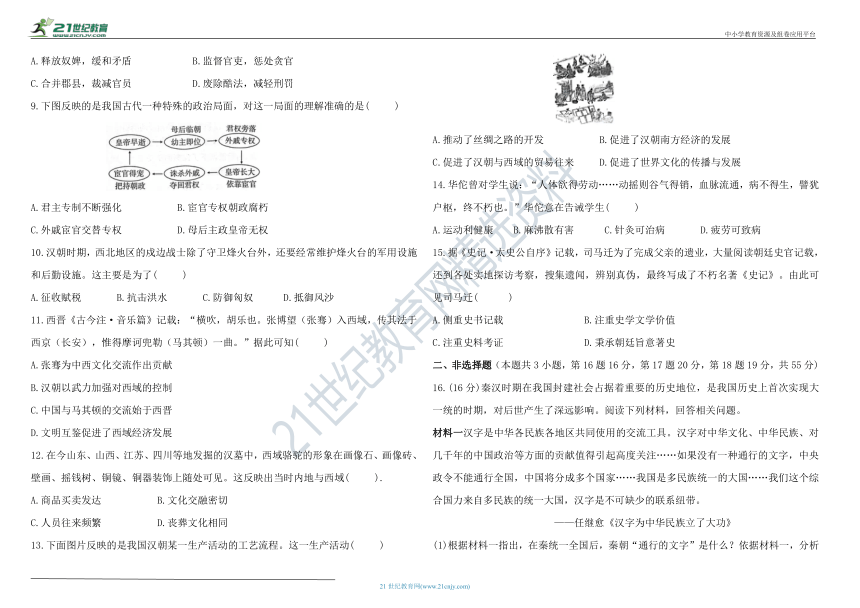

6.下图所示为汉武帝巩固大一统王朝采取的经济措施。这一举措( )

A.改善了人民生活水平 B.提升商人的经济地位

C.提高了军队战斗能力 D.增强中央政府的财力

7.“公元前207年,秦朝的统治者在起义军的包围下,被迫出城投降。威名显赫的秦朝,仅存在十几年就灭亡了。”当时,“统治者”是向谁投降( )。

A.陈胜 B.吴广 C.刘邦 D.项羽

8.毛泽东在《后汉书·光武帝纪》批注中称东汉光武帝刘秀是“历史上最有学问,最会用人,最会打仗的皇帝”。该皇帝曾诏令说:“今边郡盗谷五十斛(hú),罪至于死,开残吏妄杀之路,其蠲(juān)除此法,同之内郡.”这道诏令所反映的统治措施是( )

A.释放奴婢,缓和矛盾 B.监督官吏,惩处贪官

C.合并郡县,裁减官员 D.废除酷法,减轻刑罚

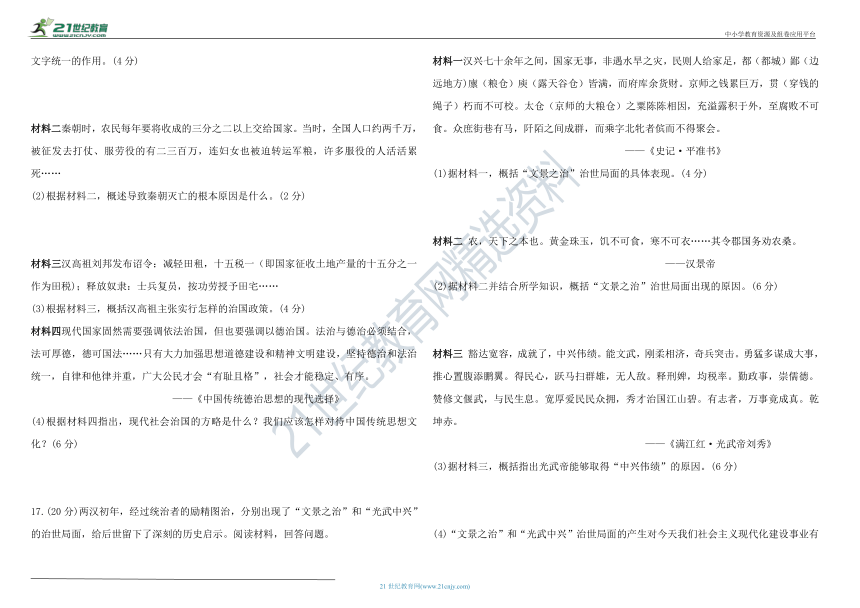

9.下图反映的是我国古代一种特殊的政治局面,对这一局面的理解准确的是( )

A.君主专制不断强化 B.宦官专权朝政腐朽

C.外戚宦官交替专权 D.母后主政皇帝无权

10.汉朝时期,西北地区的戍边战士除了守卫烽火台外,还要经常维护烽火台的军用设施和后勤设施。这主要是为了( )

A.征收赋税 B.抗击洪水 C.防御匈奴 D.抵御风沙

11.西晋《古今注·音乐篇》记载:“横吹,胡乐也。张博望(张骞)入西域,传其法于西京(长安),惟得摩诃兜勒(马其顿)一曲。”据此可知( )

A.张骞为中西文化交流作出贡献

B.汉朝以武力加强对西域的控制

C.中国与马其顿的交流始于西晋

D.文明互鉴促进了西域经济发展

12.在今山东、山西、江苏、四川等地发掘的汉墓中,西域骆驼的形象在画像石、画像砖、壁画、摇钱树、铜镜、铜器装饰上随处可见。这反映出当时内地与西域( ).

A.商品买卖发达 B.文化交融密切

C.人员往来频繁 D.丧葬文化相同

13.下面图片反映的是我国汉朝某一生产活动的工艺流程。这一生产活动( )

A.推动了丝绸之路的开发 B.促进了汉朝南方经济的发展

C.促进了汉朝与西域的贸易往来 D.促进了世界文化的传播与发展

14.华佗曾对学生说:“人体欲得劳动……动摇则谷气得销,血脉流通,病不得生,譬犹户枢,终不朽也。”华佗意在告诫学生( )

A.运动利健康 B.麻沸散有害 C.针灸可治病 D.疲劳可致病

15.据《史记·太史公自序》记载,司马迁为了完成父亲的遗业,大量阅读朝廷史官记载,还到各处实地探访考察,搜集遗闻,辨别真伪,最终写成了不朽名著《史记》。由此可见司马迁( )

A.侧重史书记载 B.注重史学文学价值

C.注重史料考证 D.秉承朝廷旨意著史

二、非选择题(本题共3小题,第16题16分,第17题20分,第18题19分,共55分)

16.(16分)秦汉时期在我国封建社会占据着重要的历史地位,是我国历史上首次实现大一统的时期,对后世产生了深远影响。阅读下列材料,回答相关问题。

材料一汉字是中华各民族各地区共同使用的交流工具。汉字对中华文化、中华民族、对几千年的中国政治等方面的贡献值得引起高度关注……如果没有一种通行的文字,中央政令不能通行全国,中国将分成多个国家……我国是多民族统一的大国……我们这个综合国力来自多民族的统一大国,汉字是不可缺少的联系纽带。

——任继愈《汉字为中华民族立了大功》

(1)根据材料一指出,在秦统一全国后,秦朝“通行的文字”是什么?依据材料一,分析文字统一的作用。(4分)

材料二秦朝时,农民每年要将收成的三分之二以上交给国家。当时,全国人口约两千万,被征发去打仗、服劳役的有二三百万,连妇女也被迫转运军粮,许多服役的人活活累死……

(2)根据材料二,概述导致秦朝灭亡的根本原因是什么。(2分)

材料三汉高祖刘邦发布诏令:减轻田租,十五税一(即国家征收土地产量的十五分之一作为田税);释放奴隶:士兵复员,按功劳授予田宅……

(3)根据材料三,概括汉高祖主张实行怎样的治国政策。(4分)

材料四现代国家固然需要强调依法治国,但也要强调以德治国。法治与德治必须结合,法可厚德,德可国法……只有大力加强思想道德建设和精神文明建设,坚持德治和法治统一,自律和他律并重,广大公民才会“有耻且格”,社会才能稳定、有序。

——《中国传统德治思想的现代选择》

(4)根据材料四指出,现代社会治国的方略是什么?我们应该怎样对待中国传统思想文化?(6分)

17.(20分)两汉初年,经过统治者的励精图治,分别出现了“文景之治”和“光武中兴”的治世局面,给后世留下了深刻的历史启示。阅读材料,回答问题。

材料一汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都(都城)鄙(边远地方)廪(粮仓)庾(露天谷仓)皆满,而府库余货财。京师之钱累巨万,贯(穿钱的绳子)朽而不可校。太仓(京师的大粮仓)之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。众庶街巷有马,阡陌之间成群,而乘字北牝者傧而不得聚会。

——《史记·平准书》

(1)据材料一,概括“文景之治”治世局面的具体表现。(4分)

材料二 农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣……其令郡国务劝农桑。

——汉景帝

(2)据材料二并结合所学知识,概括“文景之治”治世局面出现的原因。(6分)

材料三 豁达宽容,成就了,中兴伟绩。能文武,刚柔相济,奇兵突击。勇猛多谋成大事,推心置腹添鹏翼。得民心,跃马扫群雄,无人敌。释刑婢,均税率。勤政事,崇儒德。赞修文偃武,与民生息。宽厚爱民民众拥,秀才治国江山碧。有志者,万事竟成真。乾坤赤。

——《满江红·光武帝刘秀》

(3)据材料三,概括指出光武帝能够取得“中兴伟绩”的原因。(6分)

(4)“文景之治”和“光武中兴”治世局面的产生对今天我们社会主义现代化建设事业有何重要启示?(4分)

18.(19分)汉武帝是我国历史上著名的封建帝王,他开创了汉朝大一统的盛世局面。阅读材料,回答问题。

[图示中的历史]

(1)这两幅图体现了汉武帝在政治上实行了一种什么政策?有何作用?(4分)

[史料中的历史]

孝武初立,卓然罢黜百家,表章六经……

——班固《汉书》

(2)这段史料记载了汉武帝在思想上采取的什么措施?这一措施的实施有何深远的影响?(4分)

[钱币中的历史]

(3)上面图片所示是汉武帝时期所铸的什么钱币?除此之外,汉武帝在经济方面还采取了哪些措施?有何作用?(5分)

[评价中的历史]

汉武帝雄才大略,开拓刘邦的业绩,晚年自如奢侈、黩武、方士之弊,下了罪己诏,不失为鼎盛之世。

(4)汉武帝采取的一系列措施使得西汉王朝出现了怎样的局面?结合材料表述,用一句话来评价汉武帝。(6分)

参考答案

1-5 BDADB 6-10DCDCC 11-15 ABDAC

16.(1)“通行的文字”:小篆。 作用:如果没有一种通行的文字,中央政令不能通行全国,中国将分成多个国家;对统一多民族国家的发展起到了重要作用。(2)根本原因:秦朝的残暴统治.(3)治国政策:休养生息。(4)方略:法治和德治相结合。怎样对待:取其精华,去其糟粕。

17.(1)表现:政治清明,经济发展,人民生活安定,国力增强。(2)原因:①汉文帝和汉景帝提倡以农为本,注重农业生产,减轻赋税和徭役。②重视“以德化民”,废除严刑苛法。③提倡勤俭治国,反对奢侈浮华。(3)原因:豁达宽容、释放刑婢、平均税率、勤于政事、崇尚儒德、修文偃武、与民生息、赢得民心等。(4)启示:要适时调整政策;善于用人要关注“三农”问题,减轻农民负担;等等。(开放性问题,答案不唯一)

18.(1)政策:实施了“推恩令”。作用:使诸侯国数目越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小,削弱了诸侯国的势力,中央大大加强了对地方的控制。(2)措施:罢黜百家,尊崇儒术。影响:使儒学居于主导地位,为后世历代王朝所推崇。(3)钱币:五铢钱。措施:在全国各地设盐铁官,把煮盐、冶铁等经营权收归国有,实行盐铁官营、专卖;在全国范围内统一调配物资,平抑物价。作用:使国家的财政状况有了很大改善为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。

(4)局面:巩固了大一统局面,使西汉王朝开始进入鼎盛时期。评价:我国古代封建地主阶级中杰出的政治家和军事家。(言之有理即可)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

七年级上册历史第三单元提优测试卷

时间:45分钟 满分:100分

题号 一 二 总分

得分

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。)

1.下图的汉代砖文内容为“海内皆臣,岁登成熟,道毋饥人,践此万岁”。其中“海内皆臣”所反映的历史信息主要是( )

A.疆域辽阔,人口众多 B.国家一统,中央集权

C.法律严酷,覆盖全国 D.交通发达,经贸昌盛

2.易中天在《帝国的终结》一书中说:“秦,虽死犹存,它亡得悲壮。”在政治上,“秦,虽死犹存”是指( )

A.统一度量衡和货币 B.“焚书坑儒”

C.修筑长城 D.建立起中央集权制度

3.秦时,某官吏“纠弹为之责,私言于始皇,百官甚畏之”,被称为“风霜之吏”。此官吏的职位应是( )

A.御史大夫 B.丞相 C.军机大臣 D.太尉

4.秦始皇统一全国后,先后设立了40多个郡,郡下设县,由中央直接进行管辖。该措施的主要作用是( )

A.形成了森严的等级制度

B.专制主义中央集权达到顶峰

C.解除诸侯王国对中央的威胁

D.直接有效地控制地方

5.图示法可以使分散的知识系统化,直观地呈现整个知识骨架。下面一组秦始皇措施图示体现的中心主题是( )

A.加强文化控制 B.巩固国家统一

C.加强思想控制 D.加强经济管理

6.下图所示为汉武帝巩固大一统王朝采取的经济措施。这一举措( )

A.改善了人民生活水平 B.提升商人的经济地位

C.提高了军队战斗能力 D.增强中央政府的财力

7.“公元前207年,秦朝的统治者在起义军的包围下,被迫出城投降。威名显赫的秦朝,仅存在十几年就灭亡了。”当时,“统治者”是向谁投降( )。

A.陈胜 B.吴广 C.刘邦 D.项羽

8.毛泽东在《后汉书·光武帝纪》批注中称东汉光武帝刘秀是“历史上最有学问,最会用人,最会打仗的皇帝”。该皇帝曾诏令说:“今边郡盗谷五十斛(hú),罪至于死,开残吏妄杀之路,其蠲(juān)除此法,同之内郡.”这道诏令所反映的统治措施是( )

A.释放奴婢,缓和矛盾 B.监督官吏,惩处贪官

C.合并郡县,裁减官员 D.废除酷法,减轻刑罚

9.下图反映的是我国古代一种特殊的政治局面,对这一局面的理解准确的是( )

A.君主专制不断强化 B.宦官专权朝政腐朽

C.外戚宦官交替专权 D.母后主政皇帝无权

10.汉朝时期,西北地区的戍边战士除了守卫烽火台外,还要经常维护烽火台的军用设施和后勤设施。这主要是为了( )

A.征收赋税 B.抗击洪水 C.防御匈奴 D.抵御风沙

11.西晋《古今注·音乐篇》记载:“横吹,胡乐也。张博望(张骞)入西域,传其法于西京(长安),惟得摩诃兜勒(马其顿)一曲。”据此可知( )

A.张骞为中西文化交流作出贡献

B.汉朝以武力加强对西域的控制

C.中国与马其顿的交流始于西晋

D.文明互鉴促进了西域经济发展

12.在今山东、山西、江苏、四川等地发掘的汉墓中,西域骆驼的形象在画像石、画像砖、壁画、摇钱树、铜镜、铜器装饰上随处可见。这反映出当时内地与西域( ).

A.商品买卖发达 B.文化交融密切

C.人员往来频繁 D.丧葬文化相同

13.下面图片反映的是我国汉朝某一生产活动的工艺流程。这一生产活动( )

A.推动了丝绸之路的开发 B.促进了汉朝南方经济的发展

C.促进了汉朝与西域的贸易往来 D.促进了世界文化的传播与发展

14.华佗曾对学生说:“人体欲得劳动……动摇则谷气得销,血脉流通,病不得生,譬犹户枢,终不朽也。”华佗意在告诫学生( )

A.运动利健康 B.麻沸散有害 C.针灸可治病 D.疲劳可致病

15.据《史记·太史公自序》记载,司马迁为了完成父亲的遗业,大量阅读朝廷史官记载,还到各处实地探访考察,搜集遗闻,辨别真伪,最终写成了不朽名著《史记》。由此可见司马迁( )

A.侧重史书记载 B.注重史学文学价值

C.注重史料考证 D.秉承朝廷旨意著史

二、非选择题(本题共3小题,第16题16分,第17题20分,第18题19分,共55分)

16.(16分)秦汉时期在我国封建社会占据着重要的历史地位,是我国历史上首次实现大一统的时期,对后世产生了深远影响。阅读下列材料,回答相关问题。

材料一汉字是中华各民族各地区共同使用的交流工具。汉字对中华文化、中华民族、对几千年的中国政治等方面的贡献值得引起高度关注……如果没有一种通行的文字,中央政令不能通行全国,中国将分成多个国家……我国是多民族统一的大国……我们这个综合国力来自多民族的统一大国,汉字是不可缺少的联系纽带。

——任继愈《汉字为中华民族立了大功》

(1)根据材料一指出,在秦统一全国后,秦朝“通行的文字”是什么?依据材料一,分析文字统一的作用。(4分)

材料二秦朝时,农民每年要将收成的三分之二以上交给国家。当时,全国人口约两千万,被征发去打仗、服劳役的有二三百万,连妇女也被迫转运军粮,许多服役的人活活累死……

(2)根据材料二,概述导致秦朝灭亡的根本原因是什么。(2分)

材料三汉高祖刘邦发布诏令:减轻田租,十五税一(即国家征收土地产量的十五分之一作为田税);释放奴隶:士兵复员,按功劳授予田宅……

(3)根据材料三,概括汉高祖主张实行怎样的治国政策。(4分)

材料四现代国家固然需要强调依法治国,但也要强调以德治国。法治与德治必须结合,法可厚德,德可国法……只有大力加强思想道德建设和精神文明建设,坚持德治和法治统一,自律和他律并重,广大公民才会“有耻且格”,社会才能稳定、有序。

——《中国传统德治思想的现代选择》

(4)根据材料四指出,现代社会治国的方略是什么?我们应该怎样对待中国传统思想文化?(6分)

17.(20分)两汉初年,经过统治者的励精图治,分别出现了“文景之治”和“光武中兴”的治世局面,给后世留下了深刻的历史启示。阅读材料,回答问题。

材料一汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都(都城)鄙(边远地方)廪(粮仓)庾(露天谷仓)皆满,而府库余货财。京师之钱累巨万,贯(穿钱的绳子)朽而不可校。太仓(京师的大粮仓)之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。众庶街巷有马,阡陌之间成群,而乘字北牝者傧而不得聚会。

——《史记·平准书》

(1)据材料一,概括“文景之治”治世局面的具体表现。(4分)

材料二 农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣……其令郡国务劝农桑。

——汉景帝

(2)据材料二并结合所学知识,概括“文景之治”治世局面出现的原因。(6分)

材料三 豁达宽容,成就了,中兴伟绩。能文武,刚柔相济,奇兵突击。勇猛多谋成大事,推心置腹添鹏翼。得民心,跃马扫群雄,无人敌。释刑婢,均税率。勤政事,崇儒德。赞修文偃武,与民生息。宽厚爱民民众拥,秀才治国江山碧。有志者,万事竟成真。乾坤赤。

——《满江红·光武帝刘秀》

(3)据材料三,概括指出光武帝能够取得“中兴伟绩”的原因。(6分)

(4)“文景之治”和“光武中兴”治世局面的产生对今天我们社会主义现代化建设事业有何重要启示?(4分)

18.(19分)汉武帝是我国历史上著名的封建帝王,他开创了汉朝大一统的盛世局面。阅读材料,回答问题。

[图示中的历史]

(1)这两幅图体现了汉武帝在政治上实行了一种什么政策?有何作用?(4分)

[史料中的历史]

孝武初立,卓然罢黜百家,表章六经……

——班固《汉书》

(2)这段史料记载了汉武帝在思想上采取的什么措施?这一措施的实施有何深远的影响?(4分)

[钱币中的历史]

(3)上面图片所示是汉武帝时期所铸的什么钱币?除此之外,汉武帝在经济方面还采取了哪些措施?有何作用?(5分)

[评价中的历史]

汉武帝雄才大略,开拓刘邦的业绩,晚年自如奢侈、黩武、方士之弊,下了罪己诏,不失为鼎盛之世。

(4)汉武帝采取的一系列措施使得西汉王朝出现了怎样的局面?结合材料表述,用一句话来评价汉武帝。(6分)

参考答案

1-5 BDADB 6-10DCDCC 11-15 ABDAC

16.(1)“通行的文字”:小篆。 作用:如果没有一种通行的文字,中央政令不能通行全国,中国将分成多个国家;对统一多民族国家的发展起到了重要作用。(2)根本原因:秦朝的残暴统治.(3)治国政策:休养生息。(4)方略:法治和德治相结合。怎样对待:取其精华,去其糟粕。

17.(1)表现:政治清明,经济发展,人民生活安定,国力增强。(2)原因:①汉文帝和汉景帝提倡以农为本,注重农业生产,减轻赋税和徭役。②重视“以德化民”,废除严刑苛法。③提倡勤俭治国,反对奢侈浮华。(3)原因:豁达宽容、释放刑婢、平均税率、勤于政事、崇尚儒德、修文偃武、与民生息、赢得民心等。(4)启示:要适时调整政策;善于用人要关注“三农”问题,减轻农民负担;等等。(开放性问题,答案不唯一)

18.(1)政策:实施了“推恩令”。作用:使诸侯国数目越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小,削弱了诸侯国的势力,中央大大加强了对地方的控制。(2)措施:罢黜百家,尊崇儒术。影响:使儒学居于主导地位,为后世历代王朝所推崇。(3)钱币:五铢钱。措施:在全国各地设盐铁官,把煮盐、冶铁等经营权收归国有,实行盐铁官营、专卖;在全国范围内统一调配物资,平抑物价。作用:使国家的财政状况有了很大改善为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。

(4)局面:巩固了大一统局面,使西汉王朝开始进入鼎盛时期。评价:我国古代封建地主阶级中杰出的政治家和军事家。(言之有理即可)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史