专题十五 人体的内环境与稳态——2023届高考生物学大单元二轮复习讲重难【新教材新高考】(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 专题十五 人体的内环境与稳态——2023届高考生物学大单元二轮复习讲重难【新教材新高考】(共34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-03 16:05:58 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

专题十五 人体的内环境与稳态

2023届高考生物学大单元二轮复习讲重难

考情分析

1.考查内容:稳态是生命系统的基本特征之一。从近几年高考试题来看,本专题重视对基础知识和知识应用的考查,涉及的重要内容有内环境的组成、化学成分、理化性质、作用以及内环境稳态调节的途径、机制和意义。

2.命题规律:本专题对核心素养的考查主要集中在生命观念中的稳态与平衡观和社会责任中的珍爱生命、崇尚健康生活方式等方面,主要为选择题。

3.备考策略

(1)图文转换法构建内环境的成分与转换关系。

(2)实例法分析内环境稳态的功能与意义。

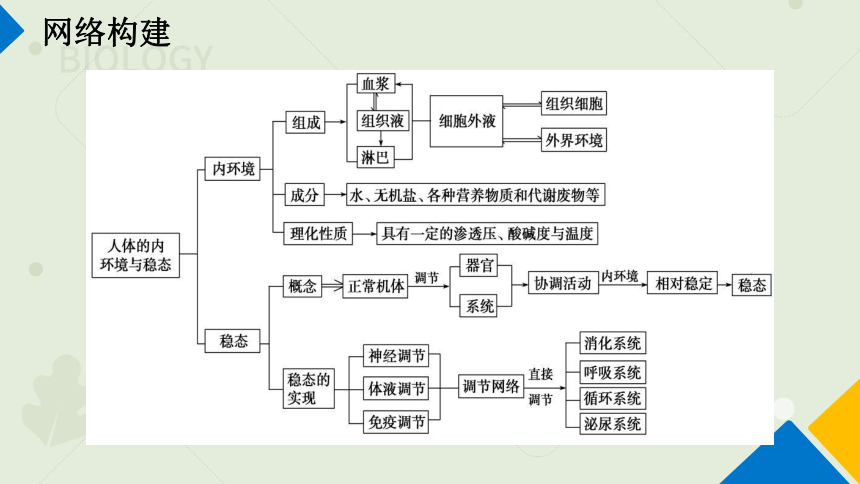

网络构建

考点清单

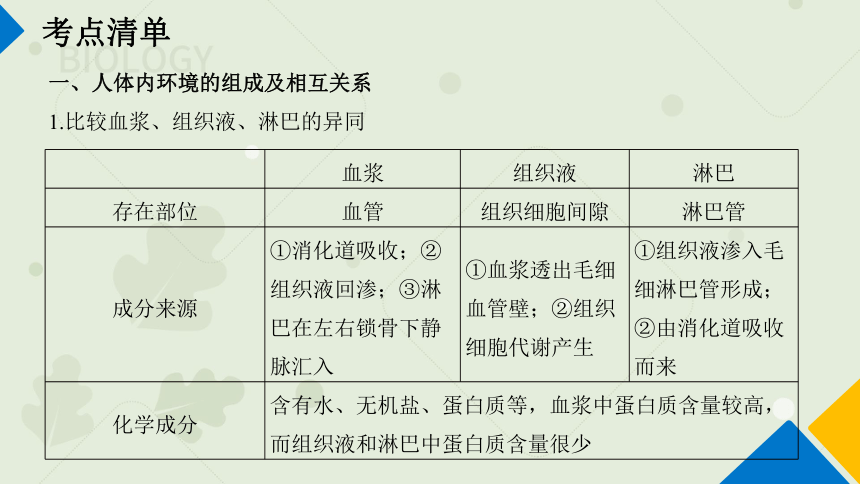

一、人体内环境的组成及相互关系

1.比较血浆、组织液、淋巴的异同

血浆 组织液 淋巴

存在部位 血管 组织细胞间隙 淋巴管

成分来源 ①消化道吸收;②组织液回渗;③淋巴在左右锁骨下静脉汇入 ①血浆透出毛细血管壁;②组织细胞代谢产生 ①组织液渗入毛细淋巴管形成;②由消化道吸收而来

化学成分 含有水、无机盐、蛋白质等,血浆中蛋白质含量较高,而组织液和淋巴中蛋白质含量很少

考点清单

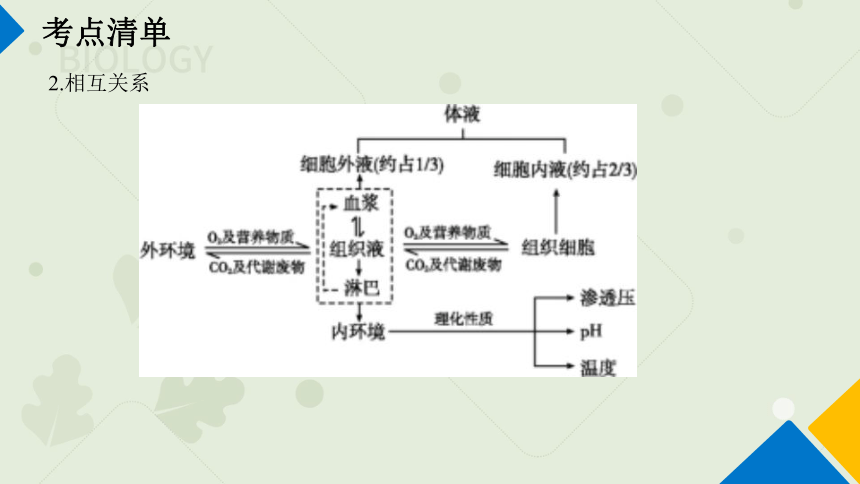

2.相互关系

考点清单

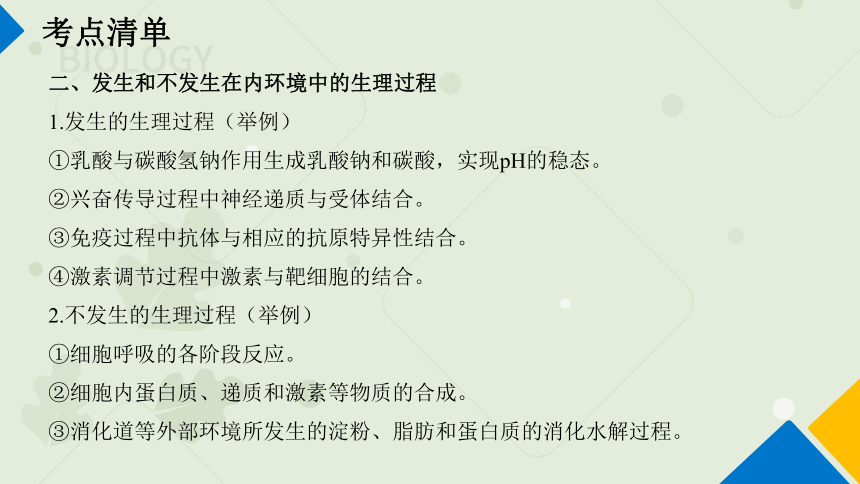

二、发生和不发生在内环境中的生理过程

1.发生的生理过程(举例)

①乳酸与碳酸氢钠作用生成乳酸钠和碳酸,实现pH的稳态。

②兴奋传导过程中神经递质与受体结合。

③免疫过程中抗体与相应的抗原特异性结合。

④激素调节过程中激素与靶细胞的结合。

2.不发生的生理过程(举例)

①细胞呼吸的各阶段反应。

②细胞内蛋白质、递质和激素等物质的合成。

③消化道等外部环境所发生的淀粉、脂肪和蛋白质的消化水解过程。

考点清单

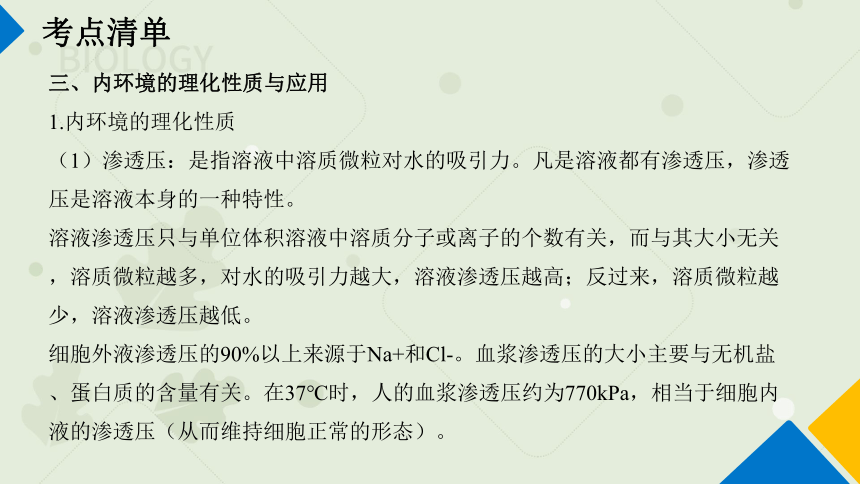

三、内环境的理化性质与应用

1.内环境的理化性质

(1)渗透压:是指溶液中溶质微粒对水的吸引力。凡是溶液都有渗透压,渗透压是溶液本身的一种特性。

溶液渗透压只与单位体积溶液中溶质分子或离子的个数有关,而与其大小无关,溶质微粒越多,对水的吸引力越大,溶液渗透压越高;反过来,溶质微粒越少,溶液渗透压越低。

细胞外液渗透压的90%以上来源于Na+和Cl-。血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。在37℃时,人的血浆渗透压约为770kPa,相当于细胞内液的渗透压(从而维持细胞正常的形态)。

考点清单

(2)内环境的酸碱度

正常人血浆近中性,pH为7.35~7.45。血浆pH的相对稳定与 等离子有关。酸性或碱性物质进入血浆后,可以和缓冲物质发生反应,反应产物可以通过肺或肾脏排出体外,从而使血浆的酸碱度保持相对稳定。

(3)温度

人体细胞外液的温度一般维持在37℃左右,这是体内酶的适宜温度,通过体温调节机制来维持。一般来说幼年>成年>老年,女性>男性。

2.内环境的作用

(1)细胞生存的直接环境。

(2)细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

考点清单

四、内环境的稳态

1.稳态的实质

内环境的化学成分和理化性质保持相对稳定的状态。

2.稳态的基础

各器官、系统协调一致地正常运行。

3.稳态的调节机制

目前普遍认为神经一体液一免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。

神经调节是机体维持稳态的主要调节方式,如体温调节中枢、血糖调节中枢、水平衡调节中枢都在下丘脑。

考点清单

体液调节:某些化学物质,如激素、CO2、H+等通过体液的传送对机体的生命活动进行调节,其中主要是激素调节。

免疫调节:免疫系统通过清除异物、外来病原微生物等对内环境的稳态起调节作用。

4.内环境稳态的意义

内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。

(1)渗透压是维持组织细胞结构与功能的重要因素。

(2)适宜的温度和pH是酶正常发挥催化作用的基本条件。

(3)正常的血糖水平和血氧含量是供给机体所需能量的重要保障。

(4)内环境中过多的代谢产物(如尿素、CO2等)会使机体中毒。

考点清单

5.稳态失调

(1)理化性质失调

①pH失调——酸中毒、碱中毒。

②渗透压失调(如呕吐等)—细胞形态、功能异常。

③体温失调——发热、中暑等。

(2)内环境中的化学成分含量失衡

①失水过多,可导致血浆渗透压升高。

②蛋白质含量降低,可出现组织水肿。

③代谢废物上升,可导致尿毒症。

④O2缺乏,可导致乳酸中毒。

⑤血浆中Ca2+过低,可出现抽搐。

⑥血糖平衡失调——低血糖、糖尿病等。

考点清单

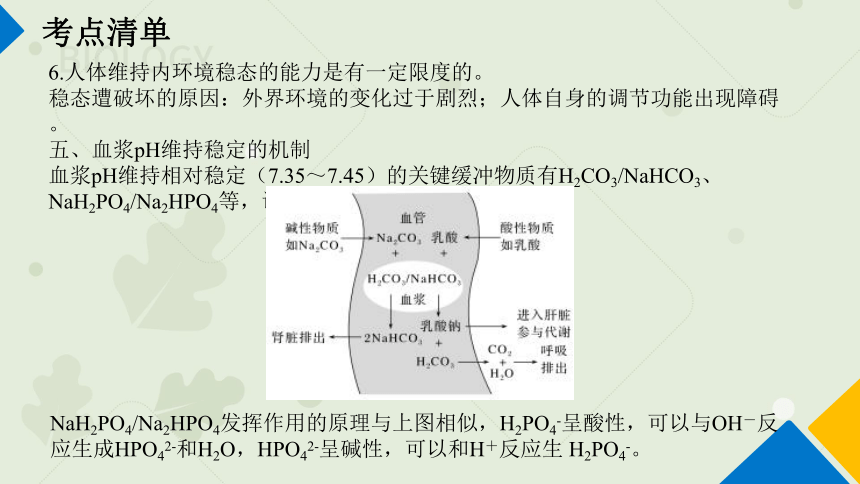

6.人体维持内环境稳态的能力是有一定限度的。

稳态遭破坏的原因:外界环境的变化过于剧烈;人体自身的调节功能出现障碍。

五、血浆pH维持稳定的机制

血浆pH维持相对稳定(7.35~7.45)的关键缓冲物质有H2CO3/NaHCO3、NaH2PO4/Na2HPO4等,调节机制如图所示:

NaH2PO4/Na2HPO4发挥作用的原理与上图相似,H2PO4-呈酸性,可以与OH-反应生成HPO42-和H2O,HPO42-呈碱性,可以和H+反应生 H2PO4-。

考点通关

考点1 考查内环境的组成及作用

1.脑脊液是由血浆在脑室脉络丛处滤过产生,并可经蛛网膜处重新流入静脉。它向脑细胞供应一定的营养,并运走脑组织的代谢产物,调节着中枢神经系统的酸碱平衡。下列说法正确的是( )

A.脑脊液不属于细胞外液

B.脑脊液与血浆之间的物质运输是单向的

C.大脑深度思考时呼吸作用释放的CO2能使脑脊液pH明显降低

D.脑脊液可能含有葡萄糖、氨基酸和激素等物质

答案:D

解析:脑脊液向脑细胞供应一定的营养,并运走脑组织的代谢产物,是脑细胞生活的直接环境,属于细胞外液,A错误;脑脊液是由血浆在脑室脉络丛处滤过产生,并可经蛛网膜处重新流入静脉,由此可见,脑脊液与血浆之间的物质运输是双向的,B错误;内环境中有缓冲物质,大脑深度思考时呼吸作用释放的CO2不会使脑脊液pH明显降低,C错误;脑脊液属于细胞外液,葡萄糖、氨基酸和激素等物质属于细胞外液的成分,D正确。

(多选题)2.下列有关内环境及其稳态的叙述中,不正确的是( )

A.内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介

B.内环境由细胞内液和细胞外液组成

C.内环境稳态遭到破坏,代谢速率下降

D.正常情况下内环境的各项理化性质恒定不变

答案:BCD

解析:内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介,A正确;体液由细胞内液和细胞外液组成,内环境是由细胞外液构成的液体环境,不包括细胞内液,B错误;内环境稳态遭到破坏时,细胞代谢速率会发生改变,但不一定是下降,某些疾病如甲亢,患者代谢速率加快,C错误;内环境的各项理化性质是相对稳定的,不是恒定不变的,D错误。

考点通关

考点2 考查内环境的物质交换

1.如图表示人体内各种细胞(A、B、C)和各种细胞外液(甲、乙、丙)之间的物质交换关系,下列选项不正确的是( )

A.组织水肿是A、B、C中的液体增加造成的

B.a、b、c和d、e、f可以分别表示O2和CO2扩散的方向

C.丙中的葡萄糖进入B中被利用至少要穿过3层膜

D.甲、乙、丙中的液体总量少于A、B、C中的液体总量

答案:A

解析:组织水肿是由于乙(组织液)中的液体增加造成的,A错误。O2可以与红细胞中的血红蛋白结合,然后依次进入血浆、组织液、组织细胞,所以可以用a、b、c表示O2的扩散方向;CO2自由扩散的方向与O2相反,B正确。丙(血浆)中的葡萄糖进入B(组织细胞)中被利用至少要穿过一层毛细血管壁细胞(2层膜)和1层组织细胞的细胞膜,至少3层膜,C正确。体液中甲、乙、丙(细胞外液)中的液体总量约占1/3,A、B、C(细胞内液)中的液体总量约占2/3,前者少于后者,D正确。

(多选题)2.如图所示,下列说法不正确的是( )

A.⑤中的物质可以直接进入④

B.内环境主要是由①②③组成的

C.草履虫吸收外界环境中的营养物质和⑤吸收外界环境中的营养物质的方式一样,都是通过内环境

D.①中的物质既可以进入②,也可以进入④

答案:ABC

解析:分析题图可知,①是组织液,②是淋巴液,③是血细胞,④是血浆,⑤是组织细胞,组织细胞直接生活的环境是组织液,组织细胞内的物质不能直接进入血浆,需要先经过组织液,A错误;内环境主要是由血浆、组织液和淋巴液组成的,即①②④,B错误;草履虫是单细胞生物,可以直接与外界环境进行物质交换,⑤需要通过内环境与外界环境进行物质交换,C错误;组织液中的物质可以进入淋巴液,也可以进入血浆,D正确。

考点通关

考点3 考查内环境的理化性质

1.关于生物体维持pH稳定机制的实验,叙述错误的是( )

A.盐酸和氢氧化钠都有腐蚀性,应避免其与皮肤和眼睛接触

B.每种实验材料测定完成后,都必须将烧杯充分洗净,才可倒入等量的其他实验材料

C.从加入盐酸或氢氧化钠溶液后的pH变化来说,生物材料更像是缓冲液

D.根据所得实验数据,绘制pH变化曲线时,一般以pH为横轴,以酸或碱的量为纵轴

答案:D

解析:A、选项组中描述的是本实验应该注意的问题,A正确;B、为减小实验误差,每种实验材料测定完成后,都必须将烧杯充分洗净,才可倒入等量的实验材料,B正确;C、该实验的结论是比较几条曲线的变化规律可知,生物材料的性质类似于缓冲液而不同于自来水,说明生物材料内含缓冲物质,能够维持pH的相对稳定,C正确;D、根据所测得的实验数据,画pH变化曲线时,一般以酸或碱滴加数为横轴,而以pH为纵轴,D错误。故选:D。

(多选题)2.葡萄糖注射液偏酸性,氯化钠注射液接近中性。除质量分数为5%的葡萄糖注射液和质量分数为0.9%的氯化钠注射液外,用于稀释药物的还有与人体等渗的葡萄糖氯化钠注射液、林格氏液等。某人因细菌感染需注射抗生素,下列分析不正确的是( )

A.对稀释液的选择需要考虑抗生素在稀释液中的溶解度

B.若抗生素溶解于葡萄糖注射液,注射后血浆的pH明显下降

C.静脉注射林格氏液,最初抗生素和溶质分子从组织液扩散到血浆和淋巴液

D.若某人注射500mL稀释的抗生素液,则血浆容量增加,血浆渗透压降低

答案:BCD

解析:葡萄糖注射液偏酸性,氯化钠注射液接近中性,某些抗生素可能在酸性溶液中的溶解度较高,在中性溶液中的溶解度较低,因此需要依据抗生素在不同pH溶液中的溶解度来选择稀释液的种类及用量,A正确;血浆中含有缓冲物质,若抗生素溶解于葡萄糖注射液,注射后血浆的pH不会明显下降,B错误;静脉注射林格氏液,抗生素和溶质分子从血浆扩散到组织液,少部分组织液会渗入淋巴液中,C错误;若某人注射500mL稀释的抗生素液,则血浆容量增加,由于注射液与人体细胞外液是等渗溶液,注射后血浆渗透压不会降低,D错误。

考点通关

考点4 考查内环境稳态及调节

1.宇航员在太空失重等条件下,内环境稳态经常会遭受破坏,下列说法正确的是( )

A.失重条件下,血浆、组织液等体液的分布改变导致宇航员面部浮肿

B.只要保证宇航员的血糖等化学成分的含量正常就可以维持内环境稳态

C.宇航员体育锻炼会消耗自身能源物质,不利于内环境稳态的维持

D.内环境稳态的维持只有神经系统、内分泌系统和免疫系统参与

答案:A

解析:失重条件下,血浆、组织液等体液会更多的回流到头部,导致宇航员面部浮肿,A正确;内环境稳态包括化学成分和理化性质两个方面的动态平衡,B错误;适当体育锻炼有助于提高宇航员的免疫能力,有利于内环境稳态的维持,C错误;内环境稳态除了神经系统、内分泌系统和免疫系统参与之外,还有皮肤、肾脏等多种器官和系统参与,D错误。

(多选题)2.下列关于动物内环境和稳态的叙述,正确的是( )

A.葡萄糖、生长激素、抗体可存在于内环境中

B.血浆渗透压的大小主要与血浆中蛋白质和无机盐的含量有关

C.正常人体剧烈运动时产生的大量乳酸会导致血浆pH显著下降

D.当内环境的组成成分没有缺失时,内环境稳态也可能发生改变

答案:ABD

解析:血液运送的物质,包括各种营养物质(如葡萄糖)、各种代谢废物、气体、激素(如生长激素)等,可存在于血浆中;抗体由浆细胞分泌,可存在于血浆、淋巴、组织液中,它们都可存在于内环境中,A正确。血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关,B正确。由于血浆中存在 等离子,正常人体剧烈运动时产生的乳酸不会导致血浆pH显著下降,C错误。内环境稳态不仅指组成成分没有缺失,还包括渗透压、酸碱度、温度等理化性质保持相对稳定,D正确。

考法突破

一、产生组织水肿的原因分析

组织间隙中积聚的组织液过多将导致组织水肿,其引发原因如下:

提升训练

1.由于胎儿要从母体获得大量的蛋白质等营养物质,故会造成孕妇身体浮肿。下列浮肿与孕妇身体浮肿的原理不一样的是( )

A.营养不良引起的组织水肿

B.有蛋白尿的肾炎患者出现的组织水肿

C.过敏使毛细血管通透性增加导致组织水肿

D.局部组织细胞代谢旺盛产生大量代谢废物导致的组织水肿

答案:D

解析:本题考查组织水肿的原因。孕妇身体浮肿的原因是血浆中蛋白质的含量降低,血浆渗透压降低,导致水分由血浆流入组织液而引起组织水肿。营养不良、过敏引起毛细血管壁通透性增强、有蛋白尿的肾炎都能使血浆渗透压降低而导致组织水肿,与孕妇身体浮肿的原因一样;局部组织代谢旺盛,代谢产物会增多,直接导致组织液渗透压升高,从血浆和细胞内液中吸收更多的水分,导 致组织水肿,与孕妇身体浮肿的原因不一样,故选D。

提升训练

2.节食是指只吃限定的食物或按医生给出的食谱进食。有些人减肥时过度节食,导致机体出现一系列症状,如营养不良、记忆力减退、免疫力下降、内分泌失调等。下列相关叙述错误的是( )

A.当过度节食导致细胞外液中的Na+浓度降低到一定程度时,神经细胞兴奋时动作电位的峰值变小

B.部分节食人员出现浮肿现象,可能是因为过度节食导致营养不良,从而引起全身组织水肿

C.过度节食可导致内环境稳态失衡,使细胞在内环境中进行的代谢活动发生紊乱

D.过度节食可能使磷脂和蛋白质摄入不足,对膜面积较大的神经细胞的增殖和更新影响较大

答案:C

解析:发生动作电位时,细胞外液的Na+浓度高于细胞内液,Na+内流,当细胞外液中的Na+浓度降低到一定程度时,Na+内流减少,神经细胞兴奋时动作电位的峰值变小,A正确;过度节食导致营养不良,机体血浆蛋白减少,血浆渗透压下降,从而引起全身组织水肿,B正确;细胞的代谢活动在细胞内进行,不是内环境,C错误;磷脂和蛋白质是细胞膜的主要成分,过度节食可能使磷脂和蛋白质摄入不足,对膜面积较大的神经细胞的增殖和更新影响较大,D正确。

考法突破

二、内环境组成成分的判断

1.内环境成分的判断方法

①一看是否属于血浆、组织液或淋巴中的成分(如血浆蛋白、水、无机盐、葡萄糖、氨基酸、脂质、O2、CO2、激素、代谢废物等)。若是,则一定属于内环境的成分。

②二看是否属于细胞内液及细胞膜的成分(如血红蛋白、呼吸氧化酶、解旋酶、DNA聚合酶、RNA聚合酶、载体蛋白等)。若是,则一定不属于内环境的成分。

③三看是否属于外界环境液体的成分(如消化液、尿液、泪液、汗液等中的成分)。若是,则一定不属于内环境的成分。

2.内环境示意图中各成分的判断方法

(1)管状结构

若无盲端,则证明是毛细血管,②为血浆;若有盲端,则证明是毛细淋巴管,④为淋巴。

(2)组织细胞

细胞内的液体,①为细胞内液;细胞间的液体,③为组织液。

(3)A端若为动脉上端,则一般情况下,A处氧分压高B处,A处营养物质含量高于B处,B处CO2和代谢废物含量均高于A处。

3.用单、双向箭头判断内环境物质交换示意图

单箭头:淋巴形成(组织液→淋巴);淋巴流向(淋巴→血浆)

甲是细胞内液,乙是组织液,丙是血浆,丁是淋巴。

提升训练

内环境是人体细胞生活的直接环境,正常情况下能够维持相对稳定的状态,这是人体完成各项生命活动的必要条件。

(1)人体内环境的理化性质及化学成分含量不是恒定不变的,而是会出现一定的波动,原因是外界环境在不断变化和_____在不断进行。

(2)如图1为体内细胞与外界环境进行物质交换的四大系统模式图。其中3、4分别是_____、_____。

(3)如图2是某同学构建的人体体液之间的关系模型,其中d表示_____,能表示细胞内液的是_____。

(4)病人呼吸受阻,肌细胞会因无氧呼吸产生大量乳酸,乳酸进入血液后,会使血浆pH_____,但乳酸可以与血浆中的_____发生反应,使血浆的pH维持相对稳定。

(5)内环境相对稳定,除了图中所示的器官、系统的协调活动外,还必须在_____调节网络下进行。

(6)若某人由于寄生虫感染导致毛细淋巴管堵塞,会引起_____。

提升训练

答案:(1)体内细胞代谢活动

(2)泌尿系统;呼吸系统

(3)淋巴液;c

(4)下降;缓冲物质(或)

(5)神经—体液—免疫

(6)组织水肿

解析:(1)随着外界环境的变化和体内细胞代谢活动的进行,内环境的各种化学成分和理化性质在不断发生变化。

(2)分析图1可知,1是消化系统,2是循环系统,3是泌尿系统,4是呼吸系统。

(3)图2中d表示淋巴液,a表示血浆,b表示组织液,c表示细胞内液。

(4)乳酸进入血液后,会使血浆pH下降,但乳酸可以与血浆中的缓冲物质(如)发生反应,生成乳酸钠和碳酸,碳酸分解为CO2和H2O,CO2刺激呼吸中枢,使呼吸运动加深加快,将过多的CO2排出体外,使血浆的pH维持相对稳定。

(5)内环境相对稳定,除了图中所示的器官、系统的协调活动外,还必须在神经—体液—免疫调节网络下进行。

(6)若某人由于寄生虫感染导致毛细淋巴管堵塞,则会使组织液增多,引起组织水肿。

谢谢观看

专题十五 人体的内环境与稳态

2023届高考生物学大单元二轮复习讲重难

考情分析

1.考查内容:稳态是生命系统的基本特征之一。从近几年高考试题来看,本专题重视对基础知识和知识应用的考查,涉及的重要内容有内环境的组成、化学成分、理化性质、作用以及内环境稳态调节的途径、机制和意义。

2.命题规律:本专题对核心素养的考查主要集中在生命观念中的稳态与平衡观和社会责任中的珍爱生命、崇尚健康生活方式等方面,主要为选择题。

3.备考策略

(1)图文转换法构建内环境的成分与转换关系。

(2)实例法分析内环境稳态的功能与意义。

网络构建

考点清单

一、人体内环境的组成及相互关系

1.比较血浆、组织液、淋巴的异同

血浆 组织液 淋巴

存在部位 血管 组织细胞间隙 淋巴管

成分来源 ①消化道吸收;②组织液回渗;③淋巴在左右锁骨下静脉汇入 ①血浆透出毛细血管壁;②组织细胞代谢产生 ①组织液渗入毛细淋巴管形成;②由消化道吸收而来

化学成分 含有水、无机盐、蛋白质等,血浆中蛋白质含量较高,而组织液和淋巴中蛋白质含量很少

考点清单

2.相互关系

考点清单

二、发生和不发生在内环境中的生理过程

1.发生的生理过程(举例)

①乳酸与碳酸氢钠作用生成乳酸钠和碳酸,实现pH的稳态。

②兴奋传导过程中神经递质与受体结合。

③免疫过程中抗体与相应的抗原特异性结合。

④激素调节过程中激素与靶细胞的结合。

2.不发生的生理过程(举例)

①细胞呼吸的各阶段反应。

②细胞内蛋白质、递质和激素等物质的合成。

③消化道等外部环境所发生的淀粉、脂肪和蛋白质的消化水解过程。

考点清单

三、内环境的理化性质与应用

1.内环境的理化性质

(1)渗透压:是指溶液中溶质微粒对水的吸引力。凡是溶液都有渗透压,渗透压是溶液本身的一种特性。

溶液渗透压只与单位体积溶液中溶质分子或离子的个数有关,而与其大小无关,溶质微粒越多,对水的吸引力越大,溶液渗透压越高;反过来,溶质微粒越少,溶液渗透压越低。

细胞外液渗透压的90%以上来源于Na+和Cl-。血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。在37℃时,人的血浆渗透压约为770kPa,相当于细胞内液的渗透压(从而维持细胞正常的形态)。

考点清单

(2)内环境的酸碱度

正常人血浆近中性,pH为7.35~7.45。血浆pH的相对稳定与 等离子有关。酸性或碱性物质进入血浆后,可以和缓冲物质发生反应,反应产物可以通过肺或肾脏排出体外,从而使血浆的酸碱度保持相对稳定。

(3)温度

人体细胞外液的温度一般维持在37℃左右,这是体内酶的适宜温度,通过体温调节机制来维持。一般来说幼年>成年>老年,女性>男性。

2.内环境的作用

(1)细胞生存的直接环境。

(2)细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

考点清单

四、内环境的稳态

1.稳态的实质

内环境的化学成分和理化性质保持相对稳定的状态。

2.稳态的基础

各器官、系统协调一致地正常运行。

3.稳态的调节机制

目前普遍认为神经一体液一免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。

神经调节是机体维持稳态的主要调节方式,如体温调节中枢、血糖调节中枢、水平衡调节中枢都在下丘脑。

考点清单

体液调节:某些化学物质,如激素、CO2、H+等通过体液的传送对机体的生命活动进行调节,其中主要是激素调节。

免疫调节:免疫系统通过清除异物、外来病原微生物等对内环境的稳态起调节作用。

4.内环境稳态的意义

内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。

(1)渗透压是维持组织细胞结构与功能的重要因素。

(2)适宜的温度和pH是酶正常发挥催化作用的基本条件。

(3)正常的血糖水平和血氧含量是供给机体所需能量的重要保障。

(4)内环境中过多的代谢产物(如尿素、CO2等)会使机体中毒。

考点清单

5.稳态失调

(1)理化性质失调

①pH失调——酸中毒、碱中毒。

②渗透压失调(如呕吐等)—细胞形态、功能异常。

③体温失调——发热、中暑等。

(2)内环境中的化学成分含量失衡

①失水过多,可导致血浆渗透压升高。

②蛋白质含量降低,可出现组织水肿。

③代谢废物上升,可导致尿毒症。

④O2缺乏,可导致乳酸中毒。

⑤血浆中Ca2+过低,可出现抽搐。

⑥血糖平衡失调——低血糖、糖尿病等。

考点清单

6.人体维持内环境稳态的能力是有一定限度的。

稳态遭破坏的原因:外界环境的变化过于剧烈;人体自身的调节功能出现障碍。

五、血浆pH维持稳定的机制

血浆pH维持相对稳定(7.35~7.45)的关键缓冲物质有H2CO3/NaHCO3、NaH2PO4/Na2HPO4等,调节机制如图所示:

NaH2PO4/Na2HPO4发挥作用的原理与上图相似,H2PO4-呈酸性,可以与OH-反应生成HPO42-和H2O,HPO42-呈碱性,可以和H+反应生 H2PO4-。

考点通关

考点1 考查内环境的组成及作用

1.脑脊液是由血浆在脑室脉络丛处滤过产生,并可经蛛网膜处重新流入静脉。它向脑细胞供应一定的营养,并运走脑组织的代谢产物,调节着中枢神经系统的酸碱平衡。下列说法正确的是( )

A.脑脊液不属于细胞外液

B.脑脊液与血浆之间的物质运输是单向的

C.大脑深度思考时呼吸作用释放的CO2能使脑脊液pH明显降低

D.脑脊液可能含有葡萄糖、氨基酸和激素等物质

答案:D

解析:脑脊液向脑细胞供应一定的营养,并运走脑组织的代谢产物,是脑细胞生活的直接环境,属于细胞外液,A错误;脑脊液是由血浆在脑室脉络丛处滤过产生,并可经蛛网膜处重新流入静脉,由此可见,脑脊液与血浆之间的物质运输是双向的,B错误;内环境中有缓冲物质,大脑深度思考时呼吸作用释放的CO2不会使脑脊液pH明显降低,C错误;脑脊液属于细胞外液,葡萄糖、氨基酸和激素等物质属于细胞外液的成分,D正确。

(多选题)2.下列有关内环境及其稳态的叙述中,不正确的是( )

A.内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介

B.内环境由细胞内液和细胞外液组成

C.内环境稳态遭到破坏,代谢速率下降

D.正常情况下内环境的各项理化性质恒定不变

答案:BCD

解析:内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介,A正确;体液由细胞内液和细胞外液组成,内环境是由细胞外液构成的液体环境,不包括细胞内液,B错误;内环境稳态遭到破坏时,细胞代谢速率会发生改变,但不一定是下降,某些疾病如甲亢,患者代谢速率加快,C错误;内环境的各项理化性质是相对稳定的,不是恒定不变的,D错误。

考点通关

考点2 考查内环境的物质交换

1.如图表示人体内各种细胞(A、B、C)和各种细胞外液(甲、乙、丙)之间的物质交换关系,下列选项不正确的是( )

A.组织水肿是A、B、C中的液体增加造成的

B.a、b、c和d、e、f可以分别表示O2和CO2扩散的方向

C.丙中的葡萄糖进入B中被利用至少要穿过3层膜

D.甲、乙、丙中的液体总量少于A、B、C中的液体总量

答案:A

解析:组织水肿是由于乙(组织液)中的液体增加造成的,A错误。O2可以与红细胞中的血红蛋白结合,然后依次进入血浆、组织液、组织细胞,所以可以用a、b、c表示O2的扩散方向;CO2自由扩散的方向与O2相反,B正确。丙(血浆)中的葡萄糖进入B(组织细胞)中被利用至少要穿过一层毛细血管壁细胞(2层膜)和1层组织细胞的细胞膜,至少3层膜,C正确。体液中甲、乙、丙(细胞外液)中的液体总量约占1/3,A、B、C(细胞内液)中的液体总量约占2/3,前者少于后者,D正确。

(多选题)2.如图所示,下列说法不正确的是( )

A.⑤中的物质可以直接进入④

B.内环境主要是由①②③组成的

C.草履虫吸收外界环境中的营养物质和⑤吸收外界环境中的营养物质的方式一样,都是通过内环境

D.①中的物质既可以进入②,也可以进入④

答案:ABC

解析:分析题图可知,①是组织液,②是淋巴液,③是血细胞,④是血浆,⑤是组织细胞,组织细胞直接生活的环境是组织液,组织细胞内的物质不能直接进入血浆,需要先经过组织液,A错误;内环境主要是由血浆、组织液和淋巴液组成的,即①②④,B错误;草履虫是单细胞生物,可以直接与外界环境进行物质交换,⑤需要通过内环境与外界环境进行物质交换,C错误;组织液中的物质可以进入淋巴液,也可以进入血浆,D正确。

考点通关

考点3 考查内环境的理化性质

1.关于生物体维持pH稳定机制的实验,叙述错误的是( )

A.盐酸和氢氧化钠都有腐蚀性,应避免其与皮肤和眼睛接触

B.每种实验材料测定完成后,都必须将烧杯充分洗净,才可倒入等量的其他实验材料

C.从加入盐酸或氢氧化钠溶液后的pH变化来说,生物材料更像是缓冲液

D.根据所得实验数据,绘制pH变化曲线时,一般以pH为横轴,以酸或碱的量为纵轴

答案:D

解析:A、选项组中描述的是本实验应该注意的问题,A正确;B、为减小实验误差,每种实验材料测定完成后,都必须将烧杯充分洗净,才可倒入等量的实验材料,B正确;C、该实验的结论是比较几条曲线的变化规律可知,生物材料的性质类似于缓冲液而不同于自来水,说明生物材料内含缓冲物质,能够维持pH的相对稳定,C正确;D、根据所测得的实验数据,画pH变化曲线时,一般以酸或碱滴加数为横轴,而以pH为纵轴,D错误。故选:D。

(多选题)2.葡萄糖注射液偏酸性,氯化钠注射液接近中性。除质量分数为5%的葡萄糖注射液和质量分数为0.9%的氯化钠注射液外,用于稀释药物的还有与人体等渗的葡萄糖氯化钠注射液、林格氏液等。某人因细菌感染需注射抗生素,下列分析不正确的是( )

A.对稀释液的选择需要考虑抗生素在稀释液中的溶解度

B.若抗生素溶解于葡萄糖注射液,注射后血浆的pH明显下降

C.静脉注射林格氏液,最初抗生素和溶质分子从组织液扩散到血浆和淋巴液

D.若某人注射500mL稀释的抗生素液,则血浆容量增加,血浆渗透压降低

答案:BCD

解析:葡萄糖注射液偏酸性,氯化钠注射液接近中性,某些抗生素可能在酸性溶液中的溶解度较高,在中性溶液中的溶解度较低,因此需要依据抗生素在不同pH溶液中的溶解度来选择稀释液的种类及用量,A正确;血浆中含有缓冲物质,若抗生素溶解于葡萄糖注射液,注射后血浆的pH不会明显下降,B错误;静脉注射林格氏液,抗生素和溶质分子从血浆扩散到组织液,少部分组织液会渗入淋巴液中,C错误;若某人注射500mL稀释的抗生素液,则血浆容量增加,由于注射液与人体细胞外液是等渗溶液,注射后血浆渗透压不会降低,D错误。

考点通关

考点4 考查内环境稳态及调节

1.宇航员在太空失重等条件下,内环境稳态经常会遭受破坏,下列说法正确的是( )

A.失重条件下,血浆、组织液等体液的分布改变导致宇航员面部浮肿

B.只要保证宇航员的血糖等化学成分的含量正常就可以维持内环境稳态

C.宇航员体育锻炼会消耗自身能源物质,不利于内环境稳态的维持

D.内环境稳态的维持只有神经系统、内分泌系统和免疫系统参与

答案:A

解析:失重条件下,血浆、组织液等体液会更多的回流到头部,导致宇航员面部浮肿,A正确;内环境稳态包括化学成分和理化性质两个方面的动态平衡,B错误;适当体育锻炼有助于提高宇航员的免疫能力,有利于内环境稳态的维持,C错误;内环境稳态除了神经系统、内分泌系统和免疫系统参与之外,还有皮肤、肾脏等多种器官和系统参与,D错误。

(多选题)2.下列关于动物内环境和稳态的叙述,正确的是( )

A.葡萄糖、生长激素、抗体可存在于内环境中

B.血浆渗透压的大小主要与血浆中蛋白质和无机盐的含量有关

C.正常人体剧烈运动时产生的大量乳酸会导致血浆pH显著下降

D.当内环境的组成成分没有缺失时,内环境稳态也可能发生改变

答案:ABD

解析:血液运送的物质,包括各种营养物质(如葡萄糖)、各种代谢废物、气体、激素(如生长激素)等,可存在于血浆中;抗体由浆细胞分泌,可存在于血浆、淋巴、组织液中,它们都可存在于内环境中,A正确。血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关,B正确。由于血浆中存在 等离子,正常人体剧烈运动时产生的乳酸不会导致血浆pH显著下降,C错误。内环境稳态不仅指组成成分没有缺失,还包括渗透压、酸碱度、温度等理化性质保持相对稳定,D正确。

考法突破

一、产生组织水肿的原因分析

组织间隙中积聚的组织液过多将导致组织水肿,其引发原因如下:

提升训练

1.由于胎儿要从母体获得大量的蛋白质等营养物质,故会造成孕妇身体浮肿。下列浮肿与孕妇身体浮肿的原理不一样的是( )

A.营养不良引起的组织水肿

B.有蛋白尿的肾炎患者出现的组织水肿

C.过敏使毛细血管通透性增加导致组织水肿

D.局部组织细胞代谢旺盛产生大量代谢废物导致的组织水肿

答案:D

解析:本题考查组织水肿的原因。孕妇身体浮肿的原因是血浆中蛋白质的含量降低,血浆渗透压降低,导致水分由血浆流入组织液而引起组织水肿。营养不良、过敏引起毛细血管壁通透性增强、有蛋白尿的肾炎都能使血浆渗透压降低而导致组织水肿,与孕妇身体浮肿的原因一样;局部组织代谢旺盛,代谢产物会增多,直接导致组织液渗透压升高,从血浆和细胞内液中吸收更多的水分,导 致组织水肿,与孕妇身体浮肿的原因不一样,故选D。

提升训练

2.节食是指只吃限定的食物或按医生给出的食谱进食。有些人减肥时过度节食,导致机体出现一系列症状,如营养不良、记忆力减退、免疫力下降、内分泌失调等。下列相关叙述错误的是( )

A.当过度节食导致细胞外液中的Na+浓度降低到一定程度时,神经细胞兴奋时动作电位的峰值变小

B.部分节食人员出现浮肿现象,可能是因为过度节食导致营养不良,从而引起全身组织水肿

C.过度节食可导致内环境稳态失衡,使细胞在内环境中进行的代谢活动发生紊乱

D.过度节食可能使磷脂和蛋白质摄入不足,对膜面积较大的神经细胞的增殖和更新影响较大

答案:C

解析:发生动作电位时,细胞外液的Na+浓度高于细胞内液,Na+内流,当细胞外液中的Na+浓度降低到一定程度时,Na+内流减少,神经细胞兴奋时动作电位的峰值变小,A正确;过度节食导致营养不良,机体血浆蛋白减少,血浆渗透压下降,从而引起全身组织水肿,B正确;细胞的代谢活动在细胞内进行,不是内环境,C错误;磷脂和蛋白质是细胞膜的主要成分,过度节食可能使磷脂和蛋白质摄入不足,对膜面积较大的神经细胞的增殖和更新影响较大,D正确。

考法突破

二、内环境组成成分的判断

1.内环境成分的判断方法

①一看是否属于血浆、组织液或淋巴中的成分(如血浆蛋白、水、无机盐、葡萄糖、氨基酸、脂质、O2、CO2、激素、代谢废物等)。若是,则一定属于内环境的成分。

②二看是否属于细胞内液及细胞膜的成分(如血红蛋白、呼吸氧化酶、解旋酶、DNA聚合酶、RNA聚合酶、载体蛋白等)。若是,则一定不属于内环境的成分。

③三看是否属于外界环境液体的成分(如消化液、尿液、泪液、汗液等中的成分)。若是,则一定不属于内环境的成分。

2.内环境示意图中各成分的判断方法

(1)管状结构

若无盲端,则证明是毛细血管,②为血浆;若有盲端,则证明是毛细淋巴管,④为淋巴。

(2)组织细胞

细胞内的液体,①为细胞内液;细胞间的液体,③为组织液。

(3)A端若为动脉上端,则一般情况下,A处氧分压高B处,A处营养物质含量高于B处,B处CO2和代谢废物含量均高于A处。

3.用单、双向箭头判断内环境物质交换示意图

单箭头:淋巴形成(组织液→淋巴);淋巴流向(淋巴→血浆)

甲是细胞内液,乙是组织液,丙是血浆,丁是淋巴。

提升训练

内环境是人体细胞生活的直接环境,正常情况下能够维持相对稳定的状态,这是人体完成各项生命活动的必要条件。

(1)人体内环境的理化性质及化学成分含量不是恒定不变的,而是会出现一定的波动,原因是外界环境在不断变化和_____在不断进行。

(2)如图1为体内细胞与外界环境进行物质交换的四大系统模式图。其中3、4分别是_____、_____。

(3)如图2是某同学构建的人体体液之间的关系模型,其中d表示_____,能表示细胞内液的是_____。

(4)病人呼吸受阻,肌细胞会因无氧呼吸产生大量乳酸,乳酸进入血液后,会使血浆pH_____,但乳酸可以与血浆中的_____发生反应,使血浆的pH维持相对稳定。

(5)内环境相对稳定,除了图中所示的器官、系统的协调活动外,还必须在_____调节网络下进行。

(6)若某人由于寄生虫感染导致毛细淋巴管堵塞,会引起_____。

提升训练

答案:(1)体内细胞代谢活动

(2)泌尿系统;呼吸系统

(3)淋巴液;c

(4)下降;缓冲物质(或)

(5)神经—体液—免疫

(6)组织水肿

解析:(1)随着外界环境的变化和体内细胞代谢活动的进行,内环境的各种化学成分和理化性质在不断发生变化。

(2)分析图1可知,1是消化系统,2是循环系统,3是泌尿系统,4是呼吸系统。

(3)图2中d表示淋巴液,a表示血浆,b表示组织液,c表示细胞内液。

(4)乳酸进入血液后,会使血浆pH下降,但乳酸可以与血浆中的缓冲物质(如)发生反应,生成乳酸钠和碳酸,碳酸分解为CO2和H2O,CO2刺激呼吸中枢,使呼吸运动加深加快,将过多的CO2排出体外,使血浆的pH维持相对稳定。

(5)内环境相对稳定,除了图中所示的器官、系统的协调活动外,还必须在神经—体液—免疫调节网络下进行。

(6)若某人由于寄生虫感染导致毛细淋巴管堵塞,则会使组织液增多,引起组织水肿。

谢谢观看

同课章节目录