1.2 区域整体性和关联性(共41张ppt)

文档属性

| 名称 | 1.2 区域整体性和关联性(共41张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-12-04 06:51:54 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

第一章 第二节

区域整体性和关联性

课前导入

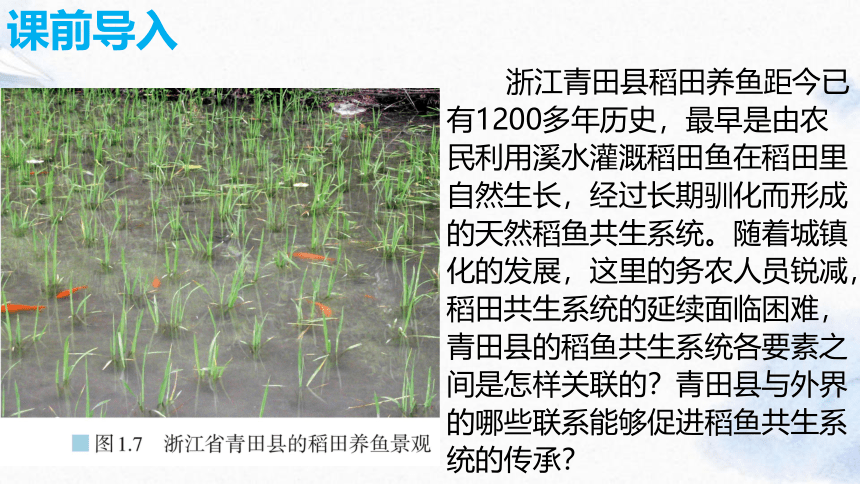

浙江青田县稻田养鱼距今已有1200多年历史,最早是由农民利用溪水灌溉稻田鱼在稻田里自然生长,经过长期驯化而形成的天然稻鱼共生系统。随着城镇化的发展,这里的务农人员锐减,稻田共生系统的延续面临困难,青田县的稻鱼共生系统各要素之间是怎样关联的?青田县与外界的哪些联系能够促进稻鱼共生系统的传承?

教学目标和要求

1、结合实例,了解区域的要素组成。

2、结合实例,理解区域的整体性特点。

3、结合实例,理解区域的差异性与区域关联。

4、结合实例,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义。

目录

一、区域整体性

二、区域差异与区域关联性

三、因地制宜与区域发展

一、区域整体性

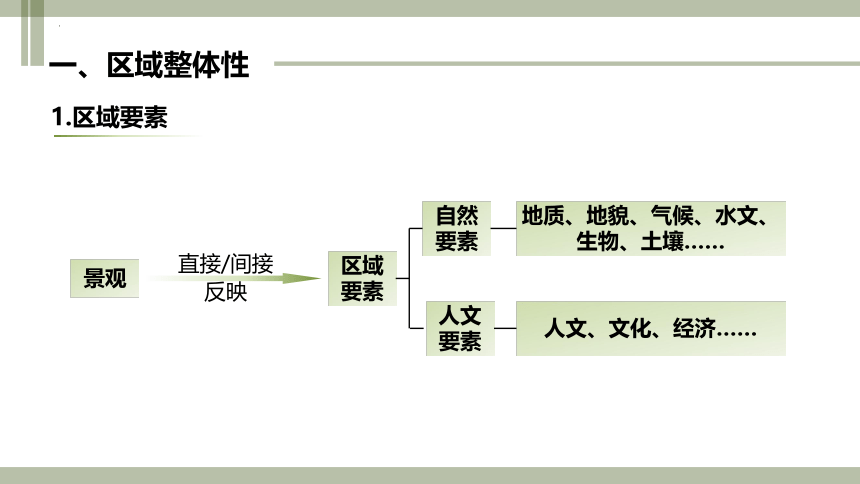

1.区域要素

区域要素

自然要素

人文要素

地质、地貌、气候、水文、生物、土壤……

人文、文化、经济……

景观

直接/间接

反映

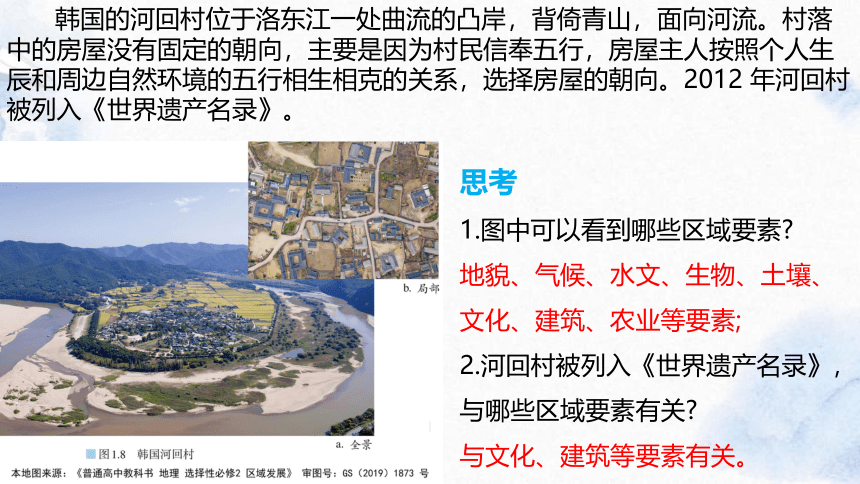

韩国的河回村位于洛东江一处曲流的凸岸,背倚青山,面向河流。村落中的房屋没有固定的朝向,主要是因为村民信奉五行,房屋主人按照个人生辰和周边自然环境的五行相生相克的关系,选择房屋的朝向。2012 年河回村被列入《世界遗产名录》。

思考

1.图中可以看到哪些区域要素

地貌、气候、水文、生物、土壤、文化、建筑、农业等要素;

2.河回村被列入《世界遗产名录》,与哪些区域要素有关

与文化、建筑等要素有关。

一、区域整体性

2.区域整体性的表现

自然界

区域文化

人类生产生活

直接影响:提供物质和能量

间接影响:通过制度、习俗、社会组织等

捕鱼

采矿

风能发电

环境保护法规的实施,控制排放,保护环境。

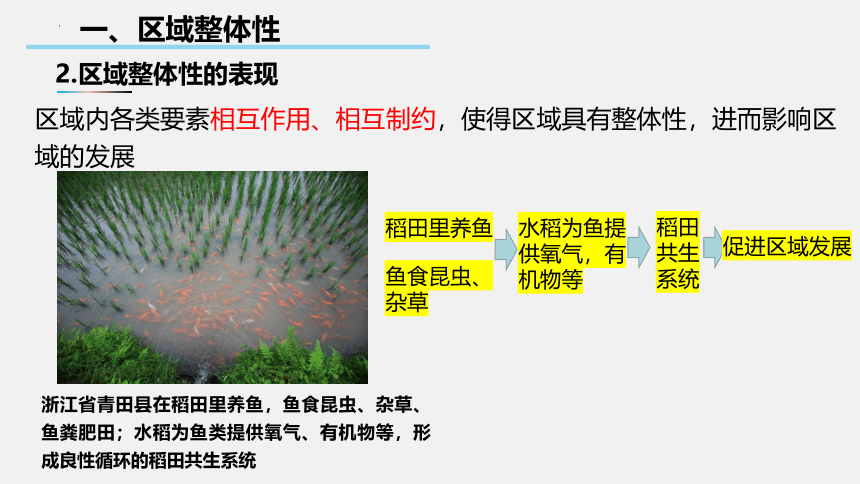

区域内各类要素的相互作用、相互制约,使得区域具有整体性,进而影响区域的发展。

一、区域整体性

2.区域整体性的表现

区域内各类要素相互作用、相互制约,使得区域具有整体性,进而影响区域的发展

浙江省青田县在稻田里养鱼,鱼食昆虫、杂草、鱼粪肥田;水稻为鱼类提供氧气、有机物等,形成良性循环的稻田共生系统

稻田里养鱼

鱼食昆虫、杂草

水稻为鱼提供氧气,有机物等

稻田共生系统

促进区域发展

一、区域整体性

2.区域整体性的表现

区域内各类要素相互作用、相互制约,使得区域具有整体性,进而影响区域的发展

在干旱地区,人们通过修建水渠发展节水技术等。高效利用有限的水资源,并制定了严格的分段用水制度,使聚落或农业得以发展。

探究:阅读课本P8页第二段,

1.青田县的稻鱼共生系统各要素之间是怎样关联的?

2.简要分析稻鱼共生系统中鱼的存在对水稻生长环境的有利影响。

一、区域整体性

2.区域整体性的表现

1、在稻田里养鱼,鱼食昆虫、杂草,鱼粪肥田;水稻为鱼类提供氧气、有机物质等,形成良性循环的稻鱼共生系统

2.鱼以杂草为食,起到清除杂草(减轻草害)的作用;

鱼捕食昆虫(吞食害虫),起到除虫(减少病虫害)的作用;

鱼类的翻土可增大土壤孔隙,起到松土的作用(可改善土壤的透气性);

鱼的排泄物增加土壤有机质含量,提高土壤肥力,降低施肥数量;

鱼在水中生存,搅动水体,增加稻田水体氧气含量。

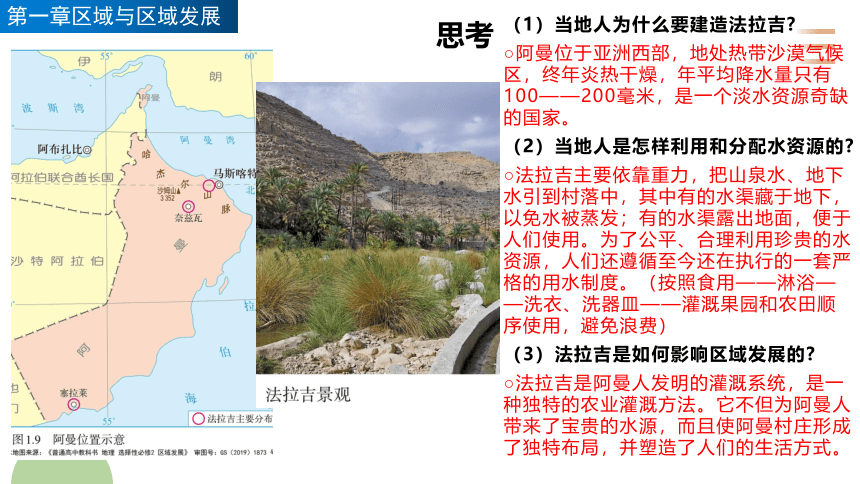

(1)当地人为什么要建造法拉吉

○阿曼位于亚洲西部,地处热带沙漠气候区,终年炎热干燥,年平均降水量只有100——200毫米,是一个淡水资源奇缺的国家。

(2)当地人是怎样利用和分配水资源的

○法拉吉主要依靠重力,把山泉水、地下水引到村落中,其中有的水渠藏于地下,以免水被蒸发;有的水渠露出地面,便于人们使用。为了公平、合理利用珍贵的水资源,人们还遵循至今还在执行的一套严格的用水制度。(按照食用——淋浴——洗衣、洗器皿——灌溉果园和农田顺序使用,避免浪费)

(3)法拉吉是如何影响区域发展的

○法拉吉是阿曼人发明的灌溉系统,是一种独特的农业灌溉方法。它不但为阿曼人带来了宝贵的水源,而且使阿曼村庄形成了独特布局,并塑造了人们的生活方式。

第一章区域与区域发展

思考

生物(植被)

地貌

土壤

水文

气候

交通

经济

人口

城市

市场

区位、资源

自然要素及相互关系

人文要素及相互关系

区域要素关系

区域要素相互作用、相互制约

整体性

影响、发展

3.认识区域整体性

区域整体性

4.区域特征的分析思路

明确区域的空间范围

综合分析区域

自然地理特征

综合分析区域

人文地理特征

归纳区域特征

区域利用评价

经纬度、海陆与邻区相关位置

①地形特征、地势状况、地形区分布

②气候类型、水分与热量状况、水热配合、特殊天气

③河流水文特征、水系特征

④资源状况

①工农业类型及分布

②经济结构(工农业、交通)

③区域内工农业差异

④区域内生产布局、区位因素分析

区别差异性,归纳共同性

探寻区域发展的优化模式

轻松尝试

剪纸是中国传统民间艺术,2009年9月入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。剪纸表现得内容丰富多彩,反映人们的生活环境,习俗和风情等,寄托人们对美好生活的向往。下图是一帧剪纸作品。据此完成下题。

1. 图示剪纸所反映的景观主要分布于我国( )

A. 四川盆地 B. 华北平原

C. 珠江三角洲 D. 长江三角洲

2. 形成这种景观特征的自然条件有( )

A. 沟壑纵横,降水集中 B. 地势低平,降水丰沛

C. 地形封闭,排水不畅 D. 山河相间,降水均有

D

B

二、区域差异与区域关联性

1.区域差异

区域差异是普遍存在的

地理位置差异

自然条件差异

发展水平差异

文化习俗差异

表现为:

二、区域差异与区域关联性

2. 区域关联

区域差异

自然要素差异

人文要素差异

区域间流动

区域关联

河流从上游流向下游

野生动物季节性迁徙

自然要素的区域间流动

人口迁移

文化交流

人文要素的区域间流动

区域差异是区域关联的基础

二、区域差异与区域关联性

3.区域差异促使区域关联

浙江省青田县地处亚热带季风气候区,拥有1200多年稻田养鱼历史。2005年,青田县的稻鱼共生系统被联合国列入“全球重要农业文化遗产保护试点”。随着城镇化的发展,这里的务农人员锐减,稻鱼共生系统的延续面临困难。

想一想:青田县与外界的哪些联系能够促进

稻鱼共生系统的传承

现代人对绿色环保食品和体验农事活动的需求增加,才促使当地人收入的增加,进而吸引更多人返乡创业,促进稻鱼共生系统的延续与开发。

区域间流动的要素种类及其方向、强度的变化

区域生产、生活方式

改变

影响

区域发展方向

二、区域差异与区域关联性

北京市

河北省

天津市

资源、劳动力、初级产品与农副产品

产业与技术

产业与技术

工业制成品

资源、劳动力与产品

产业与技术

北京:全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心;

天津:全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区;

河北:全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区。

京津冀地区协同发展战略

京津冀区域关联示意图

北京市、天津市和河北省依据京津冀协同发展战略,强化各自的功能定位,各有侧重地推动要素流动,从而促进各自的进一步发展。

3.区域差异促使区域关联

二、区域差异与区域关联性

轻松尝试

江苏省可以划分为苏南、苏中和苏北三大区域。读图,完成下列各题。

1.该图主要反映区域的( )

A.整体性 B.差异性

C.过渡性 D.关联性

2.能正确表示江苏省三大区域间人口迁移方向和区域特征的是( )

A.①→②→③ 关联性 B.③→②→① 整体性

C.②→①→③ 差异性 D.③→①→② 过渡性

B

A

因地制宜与区域发展

区域发展必须因地制宜

根据自身的地理条件,合理安排人类活动

充分发挥自身地理条件和区域关联的发展变化,及时调整人类的活动方式

比较不同区域的发展

研究各区域地理环境的整体性

分析各区域与区外的关联性

问题探究 2019年12月1日,中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》明确提出推动长三角一体化发展,增强长三角地区创新能力和竞争能力,提高经济集聚度、区域连接性和政策协同效率,对引领全国高质量发展、建设现代化经济体系意义重大。下面为长江三角洲、松嫩平原的气温和降水分布图,对比分析两图,探究以下问题。

案例——以长江三角洲和松嫩平原为例,探究区域差异和关联性

地理位置对比

松嫩平原大致位于北纬44°—48°,地处我国东北地区的中部。

长江三角洲位于北纬30°-33°附近,地处我国东部沿海地区的中部,长江入海口。

长江三角洲 松嫩平原

位置 经纬度

海陆位置

气候 类型

共性特征

差异

土地 地形

耕地

土壤

矿产

农业 类型

作物 经济作物

粮食作物

耕作制度

商业

工业

阅读课本,小组讨论,完成下表

长江三角洲 松嫩平原

位置 经纬度

海陆位置

气候 类型

共性特征

差异

土地 地形

耕地

土壤

矿产

长江三角洲和松嫩平原自然要素比较

30°N附近

43°N~48°N

东部沿海地区的中部,长江入海口

地处东北地区中部

亚热带季风气候

温带季风气候

夏季高温多雨,雨热同期,水热条件组合好

热量丰富,降水多,水热组合好

热量少,降水少,生长期短

平原

平原

比较分散,人均耕地面积少

集中连片,人均耕地面积大

肥沃的水稻土

红壤酸性强、有机质少、黏重

肥沃的黑土

贫乏

丰富的石油等资源

阅读课本P10页,完成下表

区域经济 长江三角洲 松嫩平原

农业 类型

作物 经济作物

粮食作物

耕作制度

商业贸易

工业

水田耕作业、水产养殖业

旱地耕作业、畜牧业

油菜、棉花

大豆、甜菜

水稻

玉米、春小麦

一年两熟至三熟

一年一熟

沿海航线中枢,长江入海门户,交通位置优越,商业贸易发达

深居内陆,对外联系不便,商业贸易落后

依托农业发展轻工业,

运入矿产资源发展重工业,形成综合性工业基地

利用资源发展重化工业,形成重化工业基地

长江三角洲和松嫩平原区域发展的比较

阅读教材P11最后一段,总结两区域发展过程中的变化有哪些?

松嫩平原:因农业生产技术的改进和气候变暖,水稻种植面积不断扩大。

长江三角洲:工业化的城镇化的迅速发展,由全国的粮食净输出区变为粮食净输入区。

案例——以长江三角洲和松嫩平原为例,探究区域差异和关联性

黑龙江

山西平遥

黔北湘西

云南景洪

东北民居

平遥古城

吊脚楼

傣族建筑

活动 比较不同区域人们生活的差异

不同区域,由于地理环境的差异,建筑物呈现出诸多不同,不仅传统民居如此,而且现代化城市的住宅楼也如此。

Comparing the differences in people's lives in different areas - Buildings

比较不同区域人们生活的差异-建筑物

1. 下面列出的是我国南北方传统民居的差异,分析形成这些差异的---自然原因

:北方民居正南正北的方位观比南方强

:北方民居的墙体严实厚重,南方民居的墙体轻薄

:北方民居屋顶坡度、房屋进深较小,房屋高度较矮,房檐较窄

:南方屋顶坡度、房屋进深较大,房屋高度较高,房檐较宽

由于北方的冬季寒冷而漫长,

民居正南正北

有利于为了在充分利用冬季太阳光照和热量。

冬季防寒保暖

夏季通风散热

北方降水量少,气候大陆性强,对采光保温的要求较高。

南方降水量多,利于排水,对遮阳通风散热的要求较高。

Comparing the differences in people's lives in different areas - Buildings

比较不同区域人们生活的差异-建筑物

2. 下面列出的是我国南北方城市住宅楼的差异,分析形成这些差异的---自然原因

:假设劳动力价格、地价、建筑材料单价等因素相同,修建同等面积的住房,

北方的建筑成本比南方高。

:建同样高度的多幢楼房,北方楼房的南北间距比南方大。

北方城市住宅楼建设要考虑: 冬季 室内取暖 和 墙体保温

楼房间距的大小---冬至日的正午太阳高度,

北方冬至日正午太阳高度角比南方冬至日正午太阳高度角小,

为了保证低层房屋有较好的光照条件,楼间距比南方大。

南

北

南 楼

h

H

L

北 楼

3.正午太阳高度的应用:

⑦:计算楼高和楼间距:

为了保证后楼有良好的采光,楼与楼之间应当保持适当的距离,前楼也要适当的楼高。一般来说:纬度较低的地区,楼距较小,纬度较高的地区,楼距较大。解答关键:计算当地

L ≧ h*cot H (H为冬至日)

二、正午太阳高度的变化

夏至日

冬至日

教学总结

Teaching summary.

1.区域整体性.

自然要素和人文要素

相互作用、相互制约---区域整体性

2.区域差异与区域关联性.

区域差异是普遍存在的

区域差异是区域关联的基础

区域关联与区域经济发展

3.因地制宜与区域发展

长江三角洲与松嫩平原区域差异与因地制宜

1.该示意图体现了( )

A.区域差异性

B.人类对自然的改造性

C.区域的相对稳定性

D.区域整体性

D

课堂练习

读我国某区域农业系统水、气、生物相互作用图,完成1-2题。

2.图中①②③所代表的环节( )

A.降水增加、大陆性增强、降水减少

B.地面蒸发的水量增多、气温变幅减小、降水增加

C.气温变幅减小、蒸发增强、降水增加

D.地下水位上升、气温变幅变大、土壤表层盐分积累

B

读下图,甲、乙表示两个不同的区域,完成3-5题。

3.若甲表示我国的东部地带,乙表示中西部地带,则沿箭头①方向在区域间调配的是( )

①水源 ②资金 ③能源 ④技术

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

D

4.若甲表示发达国家,乙表示发展中国家,则箭头②方向在区间调配的是( )

①劳动力 ②矿产 ③电子产品 ④工业制成品

A.②③ B.①② C.②④ D.①③

5.甲、乙两区域的这种联系,最能说明区域具有哪种特征( )

A.整体性 B.差异性 C.关联性 D.层次性

B

C

1.造成我国各地农业生产发展差异的最主要因素是( )

A.水源、土壤 B.劳动力、技术 C.气候、地形 D.市场、交通

2.与①区相比,③区粮食生产的优势条件是( )

A.机械化水平高 B.土壤肥力高 C.水热资源丰富 D.人均耕地面积大

3.下列地区中,既体现因地制宜,又符合可持续发展原则的农业生产活动是( )

A.②区进行盐碱地改良,大力发展节水农业

B.③区充分利用光照优势,发展大棚农业

C.④区加速开发热带森林,扩大种植园面积

D.⑥区增加牲畜数量,扩大畜牧业规模

C

C

A

下图为我国农业综合开发分布示意图。读图,完成1~3题。

1.长江三角洲和珠江三角洲经济发展的条件具有相似性,下列描述正确的是( )

A.由河流冲积而成,地势较低平

B.位于低纬地区,属热带季风气候

C.发展历史悠久,农业生产落后

D.矿产资源丰富,尤其能源充足

2.沪宁杭工业基地( )

A.位于珠江三角洲地区 B.人口稠密,劳动力丰富

C.是著名的轻工业基地 D.依托长江,以内河航运为主

轻松尝试

读图,完成下列1---2题。

A

B

第一章 第二节

区域整体性和关联性

课前导入

浙江青田县稻田养鱼距今已有1200多年历史,最早是由农民利用溪水灌溉稻田鱼在稻田里自然生长,经过长期驯化而形成的天然稻鱼共生系统。随着城镇化的发展,这里的务农人员锐减,稻田共生系统的延续面临困难,青田县的稻鱼共生系统各要素之间是怎样关联的?青田县与外界的哪些联系能够促进稻鱼共生系统的传承?

教学目标和要求

1、结合实例,了解区域的要素组成。

2、结合实例,理解区域的整体性特点。

3、结合实例,理解区域的差异性与区域关联。

4、结合实例,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义。

目录

一、区域整体性

二、区域差异与区域关联性

三、因地制宜与区域发展

一、区域整体性

1.区域要素

区域要素

自然要素

人文要素

地质、地貌、气候、水文、生物、土壤……

人文、文化、经济……

景观

直接/间接

反映

韩国的河回村位于洛东江一处曲流的凸岸,背倚青山,面向河流。村落中的房屋没有固定的朝向,主要是因为村民信奉五行,房屋主人按照个人生辰和周边自然环境的五行相生相克的关系,选择房屋的朝向。2012 年河回村被列入《世界遗产名录》。

思考

1.图中可以看到哪些区域要素

地貌、气候、水文、生物、土壤、文化、建筑、农业等要素;

2.河回村被列入《世界遗产名录》,与哪些区域要素有关

与文化、建筑等要素有关。

一、区域整体性

2.区域整体性的表现

自然界

区域文化

人类生产生活

直接影响:提供物质和能量

间接影响:通过制度、习俗、社会组织等

捕鱼

采矿

风能发电

环境保护法规的实施,控制排放,保护环境。

区域内各类要素的相互作用、相互制约,使得区域具有整体性,进而影响区域的发展。

一、区域整体性

2.区域整体性的表现

区域内各类要素相互作用、相互制约,使得区域具有整体性,进而影响区域的发展

浙江省青田县在稻田里养鱼,鱼食昆虫、杂草、鱼粪肥田;水稻为鱼类提供氧气、有机物等,形成良性循环的稻田共生系统

稻田里养鱼

鱼食昆虫、杂草

水稻为鱼提供氧气,有机物等

稻田共生系统

促进区域发展

一、区域整体性

2.区域整体性的表现

区域内各类要素相互作用、相互制约,使得区域具有整体性,进而影响区域的发展

在干旱地区,人们通过修建水渠发展节水技术等。高效利用有限的水资源,并制定了严格的分段用水制度,使聚落或农业得以发展。

探究:阅读课本P8页第二段,

1.青田县的稻鱼共生系统各要素之间是怎样关联的?

2.简要分析稻鱼共生系统中鱼的存在对水稻生长环境的有利影响。

一、区域整体性

2.区域整体性的表现

1、在稻田里养鱼,鱼食昆虫、杂草,鱼粪肥田;水稻为鱼类提供氧气、有机物质等,形成良性循环的稻鱼共生系统

2.鱼以杂草为食,起到清除杂草(减轻草害)的作用;

鱼捕食昆虫(吞食害虫),起到除虫(减少病虫害)的作用;

鱼类的翻土可增大土壤孔隙,起到松土的作用(可改善土壤的透气性);

鱼的排泄物增加土壤有机质含量,提高土壤肥力,降低施肥数量;

鱼在水中生存,搅动水体,增加稻田水体氧气含量。

(1)当地人为什么要建造法拉吉

○阿曼位于亚洲西部,地处热带沙漠气候区,终年炎热干燥,年平均降水量只有100——200毫米,是一个淡水资源奇缺的国家。

(2)当地人是怎样利用和分配水资源的

○法拉吉主要依靠重力,把山泉水、地下水引到村落中,其中有的水渠藏于地下,以免水被蒸发;有的水渠露出地面,便于人们使用。为了公平、合理利用珍贵的水资源,人们还遵循至今还在执行的一套严格的用水制度。(按照食用——淋浴——洗衣、洗器皿——灌溉果园和农田顺序使用,避免浪费)

(3)法拉吉是如何影响区域发展的

○法拉吉是阿曼人发明的灌溉系统,是一种独特的农业灌溉方法。它不但为阿曼人带来了宝贵的水源,而且使阿曼村庄形成了独特布局,并塑造了人们的生活方式。

第一章区域与区域发展

思考

生物(植被)

地貌

土壤

水文

气候

交通

经济

人口

城市

市场

区位、资源

自然要素及相互关系

人文要素及相互关系

区域要素关系

区域要素相互作用、相互制约

整体性

影响、发展

3.认识区域整体性

区域整体性

4.区域特征的分析思路

明确区域的空间范围

综合分析区域

自然地理特征

综合分析区域

人文地理特征

归纳区域特征

区域利用评价

经纬度、海陆与邻区相关位置

①地形特征、地势状况、地形区分布

②气候类型、水分与热量状况、水热配合、特殊天气

③河流水文特征、水系特征

④资源状况

①工农业类型及分布

②经济结构(工农业、交通)

③区域内工农业差异

④区域内生产布局、区位因素分析

区别差异性,归纳共同性

探寻区域发展的优化模式

轻松尝试

剪纸是中国传统民间艺术,2009年9月入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。剪纸表现得内容丰富多彩,反映人们的生活环境,习俗和风情等,寄托人们对美好生活的向往。下图是一帧剪纸作品。据此完成下题。

1. 图示剪纸所反映的景观主要分布于我国( )

A. 四川盆地 B. 华北平原

C. 珠江三角洲 D. 长江三角洲

2. 形成这种景观特征的自然条件有( )

A. 沟壑纵横,降水集中 B. 地势低平,降水丰沛

C. 地形封闭,排水不畅 D. 山河相间,降水均有

D

B

二、区域差异与区域关联性

1.区域差异

区域差异是普遍存在的

地理位置差异

自然条件差异

发展水平差异

文化习俗差异

表现为:

二、区域差异与区域关联性

2. 区域关联

区域差异

自然要素差异

人文要素差异

区域间流动

区域关联

河流从上游流向下游

野生动物季节性迁徙

自然要素的区域间流动

人口迁移

文化交流

人文要素的区域间流动

区域差异是区域关联的基础

二、区域差异与区域关联性

3.区域差异促使区域关联

浙江省青田县地处亚热带季风气候区,拥有1200多年稻田养鱼历史。2005年,青田县的稻鱼共生系统被联合国列入“全球重要农业文化遗产保护试点”。随着城镇化的发展,这里的务农人员锐减,稻鱼共生系统的延续面临困难。

想一想:青田县与外界的哪些联系能够促进

稻鱼共生系统的传承

现代人对绿色环保食品和体验农事活动的需求增加,才促使当地人收入的增加,进而吸引更多人返乡创业,促进稻鱼共生系统的延续与开发。

区域间流动的要素种类及其方向、强度的变化

区域生产、生活方式

改变

影响

区域发展方向

二、区域差异与区域关联性

北京市

河北省

天津市

资源、劳动力、初级产品与农副产品

产业与技术

产业与技术

工业制成品

资源、劳动力与产品

产业与技术

北京:全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心;

天津:全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区;

河北:全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区。

京津冀地区协同发展战略

京津冀区域关联示意图

北京市、天津市和河北省依据京津冀协同发展战略,强化各自的功能定位,各有侧重地推动要素流动,从而促进各自的进一步发展。

3.区域差异促使区域关联

二、区域差异与区域关联性

轻松尝试

江苏省可以划分为苏南、苏中和苏北三大区域。读图,完成下列各题。

1.该图主要反映区域的( )

A.整体性 B.差异性

C.过渡性 D.关联性

2.能正确表示江苏省三大区域间人口迁移方向和区域特征的是( )

A.①→②→③ 关联性 B.③→②→① 整体性

C.②→①→③ 差异性 D.③→①→② 过渡性

B

A

因地制宜与区域发展

区域发展必须因地制宜

根据自身的地理条件,合理安排人类活动

充分发挥自身地理条件和区域关联的发展变化,及时调整人类的活动方式

比较不同区域的发展

研究各区域地理环境的整体性

分析各区域与区外的关联性

问题探究 2019年12月1日,中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》明确提出推动长三角一体化发展,增强长三角地区创新能力和竞争能力,提高经济集聚度、区域连接性和政策协同效率,对引领全国高质量发展、建设现代化经济体系意义重大。下面为长江三角洲、松嫩平原的气温和降水分布图,对比分析两图,探究以下问题。

案例——以长江三角洲和松嫩平原为例,探究区域差异和关联性

地理位置对比

松嫩平原大致位于北纬44°—48°,地处我国东北地区的中部。

长江三角洲位于北纬30°-33°附近,地处我国东部沿海地区的中部,长江入海口。

长江三角洲 松嫩平原

位置 经纬度

海陆位置

气候 类型

共性特征

差异

土地 地形

耕地

土壤

矿产

农业 类型

作物 经济作物

粮食作物

耕作制度

商业

工业

阅读课本,小组讨论,完成下表

长江三角洲 松嫩平原

位置 经纬度

海陆位置

气候 类型

共性特征

差异

土地 地形

耕地

土壤

矿产

长江三角洲和松嫩平原自然要素比较

30°N附近

43°N~48°N

东部沿海地区的中部,长江入海口

地处东北地区中部

亚热带季风气候

温带季风气候

夏季高温多雨,雨热同期,水热条件组合好

热量丰富,降水多,水热组合好

热量少,降水少,生长期短

平原

平原

比较分散,人均耕地面积少

集中连片,人均耕地面积大

肥沃的水稻土

红壤酸性强、有机质少、黏重

肥沃的黑土

贫乏

丰富的石油等资源

阅读课本P10页,完成下表

区域经济 长江三角洲 松嫩平原

农业 类型

作物 经济作物

粮食作物

耕作制度

商业贸易

工业

水田耕作业、水产养殖业

旱地耕作业、畜牧业

油菜、棉花

大豆、甜菜

水稻

玉米、春小麦

一年两熟至三熟

一年一熟

沿海航线中枢,长江入海门户,交通位置优越,商业贸易发达

深居内陆,对外联系不便,商业贸易落后

依托农业发展轻工业,

运入矿产资源发展重工业,形成综合性工业基地

利用资源发展重化工业,形成重化工业基地

长江三角洲和松嫩平原区域发展的比较

阅读教材P11最后一段,总结两区域发展过程中的变化有哪些?

松嫩平原:因农业生产技术的改进和气候变暖,水稻种植面积不断扩大。

长江三角洲:工业化的城镇化的迅速发展,由全国的粮食净输出区变为粮食净输入区。

案例——以长江三角洲和松嫩平原为例,探究区域差异和关联性

黑龙江

山西平遥

黔北湘西

云南景洪

东北民居

平遥古城

吊脚楼

傣族建筑

活动 比较不同区域人们生活的差异

不同区域,由于地理环境的差异,建筑物呈现出诸多不同,不仅传统民居如此,而且现代化城市的住宅楼也如此。

Comparing the differences in people's lives in different areas - Buildings

比较不同区域人们生活的差异-建筑物

1. 下面列出的是我国南北方传统民居的差异,分析形成这些差异的---自然原因

:北方民居正南正北的方位观比南方强

:北方民居的墙体严实厚重,南方民居的墙体轻薄

:北方民居屋顶坡度、房屋进深较小,房屋高度较矮,房檐较窄

:南方屋顶坡度、房屋进深较大,房屋高度较高,房檐较宽

由于北方的冬季寒冷而漫长,

民居正南正北

有利于为了在充分利用冬季太阳光照和热量。

冬季防寒保暖

夏季通风散热

北方降水量少,气候大陆性强,对采光保温的要求较高。

南方降水量多,利于排水,对遮阳通风散热的要求较高。

Comparing the differences in people's lives in different areas - Buildings

比较不同区域人们生活的差异-建筑物

2. 下面列出的是我国南北方城市住宅楼的差异,分析形成这些差异的---自然原因

:假设劳动力价格、地价、建筑材料单价等因素相同,修建同等面积的住房,

北方的建筑成本比南方高。

:建同样高度的多幢楼房,北方楼房的南北间距比南方大。

北方城市住宅楼建设要考虑: 冬季 室内取暖 和 墙体保温

楼房间距的大小---冬至日的正午太阳高度,

北方冬至日正午太阳高度角比南方冬至日正午太阳高度角小,

为了保证低层房屋有较好的光照条件,楼间距比南方大。

南

北

南 楼

h

H

L

北 楼

3.正午太阳高度的应用:

⑦:计算楼高和楼间距:

为了保证后楼有良好的采光,楼与楼之间应当保持适当的距离,前楼也要适当的楼高。一般来说:纬度较低的地区,楼距较小,纬度较高的地区,楼距较大。解答关键:计算当地

L ≧ h*cot H (H为冬至日)

二、正午太阳高度的变化

夏至日

冬至日

教学总结

Teaching summary.

1.区域整体性.

自然要素和人文要素

相互作用、相互制约---区域整体性

2.区域差异与区域关联性.

区域差异是普遍存在的

区域差异是区域关联的基础

区域关联与区域经济发展

3.因地制宜与区域发展

长江三角洲与松嫩平原区域差异与因地制宜

1.该示意图体现了( )

A.区域差异性

B.人类对自然的改造性

C.区域的相对稳定性

D.区域整体性

D

课堂练习

读我国某区域农业系统水、气、生物相互作用图,完成1-2题。

2.图中①②③所代表的环节( )

A.降水增加、大陆性增强、降水减少

B.地面蒸发的水量增多、气温变幅减小、降水增加

C.气温变幅减小、蒸发增强、降水增加

D.地下水位上升、气温变幅变大、土壤表层盐分积累

B

读下图,甲、乙表示两个不同的区域,完成3-5题。

3.若甲表示我国的东部地带,乙表示中西部地带,则沿箭头①方向在区域间调配的是( )

①水源 ②资金 ③能源 ④技术

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

D

4.若甲表示发达国家,乙表示发展中国家,则箭头②方向在区间调配的是( )

①劳动力 ②矿产 ③电子产品 ④工业制成品

A.②③ B.①② C.②④ D.①③

5.甲、乙两区域的这种联系,最能说明区域具有哪种特征( )

A.整体性 B.差异性 C.关联性 D.层次性

B

C

1.造成我国各地农业生产发展差异的最主要因素是( )

A.水源、土壤 B.劳动力、技术 C.气候、地形 D.市场、交通

2.与①区相比,③区粮食生产的优势条件是( )

A.机械化水平高 B.土壤肥力高 C.水热资源丰富 D.人均耕地面积大

3.下列地区中,既体现因地制宜,又符合可持续发展原则的农业生产活动是( )

A.②区进行盐碱地改良,大力发展节水农业

B.③区充分利用光照优势,发展大棚农业

C.④区加速开发热带森林,扩大种植园面积

D.⑥区增加牲畜数量,扩大畜牧业规模

C

C

A

下图为我国农业综合开发分布示意图。读图,完成1~3题。

1.长江三角洲和珠江三角洲经济发展的条件具有相似性,下列描述正确的是( )

A.由河流冲积而成,地势较低平

B.位于低纬地区,属热带季风气候

C.发展历史悠久,农业生产落后

D.矿产资源丰富,尤其能源充足

2.沪宁杭工业基地( )

A.位于珠江三角洲地区 B.人口稠密,劳动力丰富

C.是著名的轻工业基地 D.依托长江,以内河航运为主

轻松尝试

读图,完成下列1---2题。

A

B