第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-06 11:27:48 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

选择性必修一 国家制度和社会治理

第六单元 基层治理与社会保障

第 17 课 中国古代的户籍制度与社会治理

课程标准:

(1)了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织;

(2)知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施;

户籍制度

传统户籍制度是与土地直接联系的,以家庭为本位的人口管理方式。

现代户籍制度是国家依法收集、确认、登记公民出生、死亡、亲属关系、法定地址等公民人口基本信息的法律制度,以保障公民在就业、教育、社会福利等方面的权益,以个人为本位的人口管理方式。

中国古代户籍制度形成的背景

1.经济

①自给自足小农经济的内在要求,统治者通过户籍制度来限制农民的迁徙,稳定农业生产;②征收赋税、徭役、兵役的需要

2.政治

①加强中央集权、维护社会稳定的需要;②森严的等级制度的影响

3.思想:封建等级观念的影响

4.目的:统计并控制人口;保障赋役征发,维护封建统治

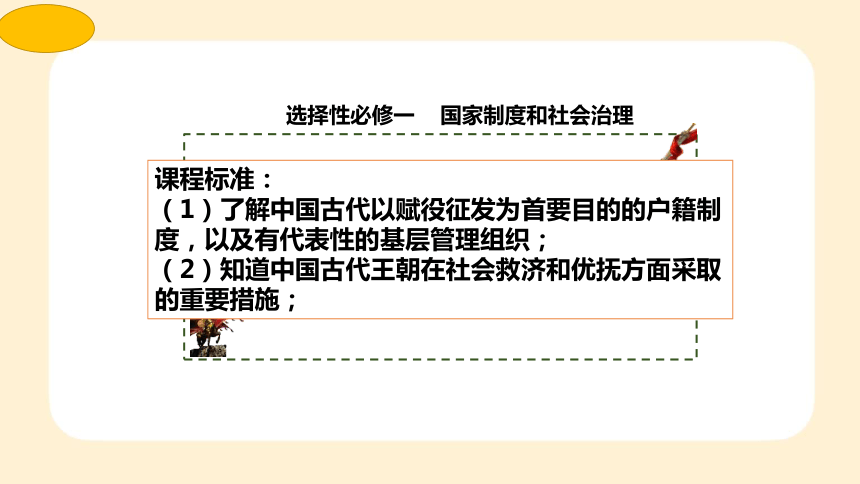

一、历代户籍制度演变

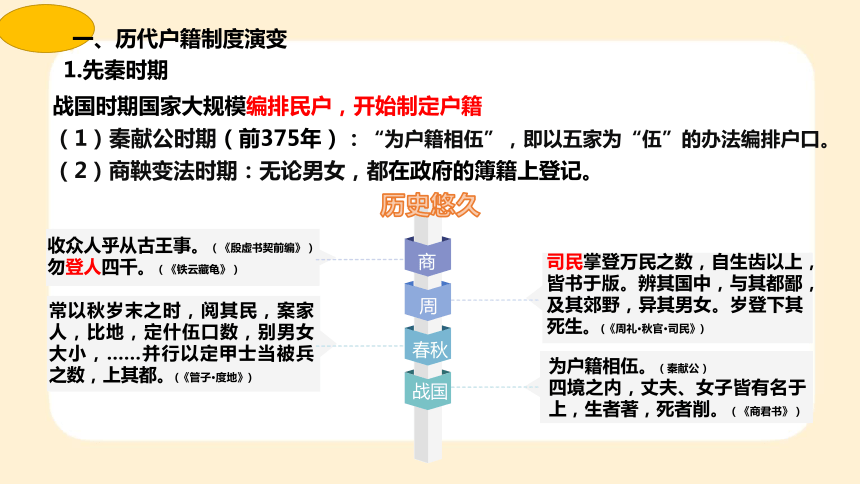

1.先秦时期

战国时期国家大规模编排民户,开始制定户籍

(1)秦献公时期(前375年):“为户籍相伍”,即以五家为“伍”的办法编排户口。

(2)商鞅变法时期:无论男女,都在政府的簿籍上登记。

司民掌登万民之数,自生齿以上,皆书于版。辨其国中,与其都鄙,及其郊野,异其男女。岁登下其死生。(《周礼·秋官·司民》)

常以秋岁末之时,阅其民,案家人,比地,定什伍口数,别男女大小,……并行以定甲士当被兵之数,上其都。(《管子·度地》)

收众人乎从古王事。(《殷虚书契前编》)

勿登人四千。(《铁云藏龟》)

为户籍相伍。(秦献公)

四境之内,丈夫、女子皆有名于上,生者著,死者削。(《商君书》)

商

周

春秋

战国

历史悠久

一、历代户籍制度演变

2.秦汉时期

(1)秦朝:实行分类登记制度,除一般百姓的户籍外,还有宗亲贵族的宗室籍、官吏的宦籍、商贾的市籍等。

材料一 (赵)高有大罪,秦王令蒙毅治之,毅不敢阿法,当高罪死,除其宦籍。 ——《史记·蒙恬列传》

材料二 以某县丞某书,封有鞫者某里士五(伍)甲家室、妻、子、臣妾、衣器、畜产。甲室、人:一宇二内,各有户,内室皆瓦盖,木大具,门桑十株。妻曰某,亡,不会封。子大女子某,未有夫。子小男子某,高六尺五寸。臣某,妾小妇子某。牡犬一。

——《云梦睡虎地秦简·封诊式》

材料三 东成户人士五夫,妻大女子沙,子小女子泽若,子小女子伤。 ——《里耶秦简·户籍簿》

◎里耶秦简·户籍簿

东成,为里名 。户人,指户主。士五,是身份称谓,指无爵或免爵者。女子,即女性。大、小,为课役身份的标志,登记于户籍,作为征发赋役的依据。夫、沙、泽若、伤,均为人名。

维护不平等的等级制度

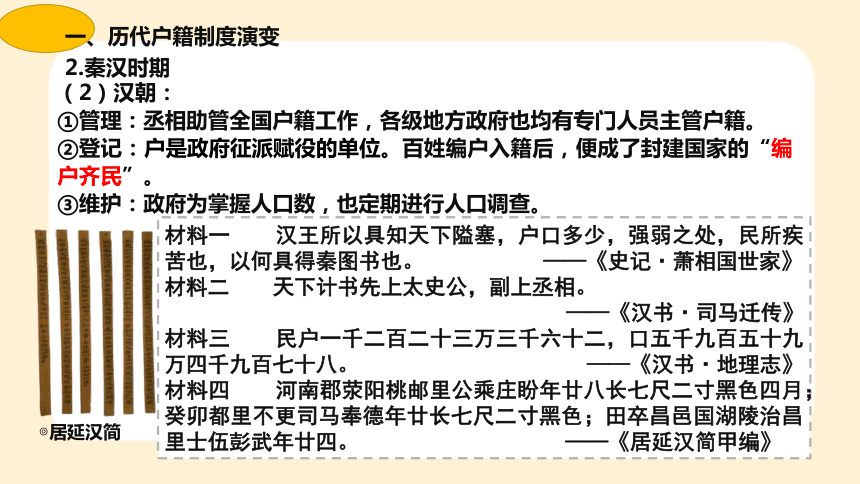

(2)汉朝:

①管理:丞相助管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。

②登记:户是政府征派赋役的单位。百姓编户入籍后,便成了封建国家的“编户齐民”。

③维护:政府为掌握人口数,也定期进行人口调查。

材料一 汉王所以具知天下隘塞,户口多少,强弱之处,民所疾苦也,以何具得秦图书也。 ——《史记·萧相国世家》

材料二 天下计书先上太史公,副上丞相。

——《汉书·司马迁传》

材料三 民户一千二百二十三万三千六十二,口五千九百五十九万四千九百七十八。 ——《汉书·地理志》

材料四 河南郡荥阳桃邮里公乘庄盼年廿八长七尺二寸黑色四月;癸卯都里不更司马奉德年廿长七尺二寸黑色;田卒昌邑国湖陵治昌里士伍彭武年廿四。 ——《居延汉简甲编》

◎居延汉简

一、历代户籍制度演变

2.秦汉时期

一、历代户籍制度演变

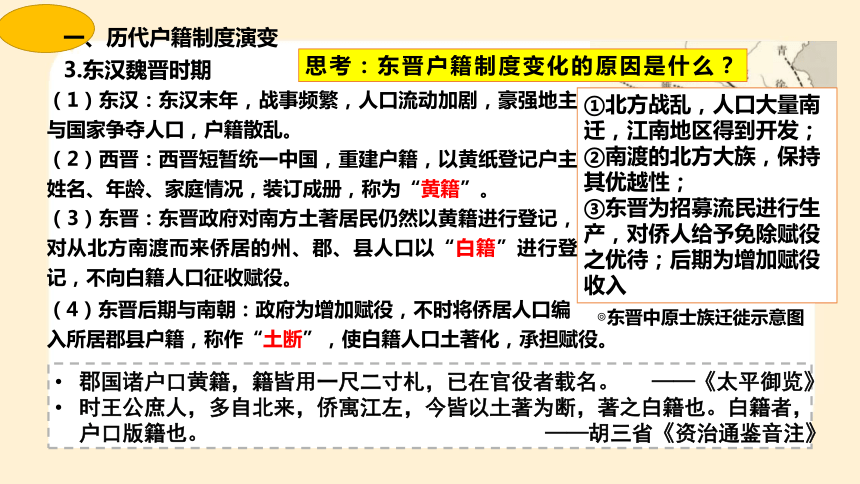

3.东汉魏晋时期

(1)东汉:东汉末年,战事频繁,人口流动加剧,豪强地主与国家争夺人口,户籍散乱。

(2)西晋:西晋短暂统一中国,重建户籍,以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册,称为“黄籍”。

(3)东晋:东晋政府对南方土著居民仍然以黄籍进行登记,对从北方南渡而来侨居的州、郡、县人口以“白籍”进行登记,不向白籍人口征收赋役。

郡国诸户口黄籍,籍皆用一尺二寸札,已在官役者载名。 ——《太平御览》

时王公庶人,多自北来,侨寓江左,今皆以土著为断,著之白籍也。白籍者,户口版籍也。 ——胡三省《资治通鉴音注》

◎东晋中原士族迁徙示意图

(4)东晋后期与南朝:政府为增加赋役,不时将侨居人口编

入所居郡县户籍,称作“土断”,使白籍人口土著化,承担赋役。

思考:东晋户籍制度变化的原因是什么?

①北方战乱,人口大量南迁,江南地区得到开发;

②南渡的北方大族,保持其优越性;

③东晋为招募流民进行生产,对侨人给予免除赋役之优待;后期为增加赋役收入

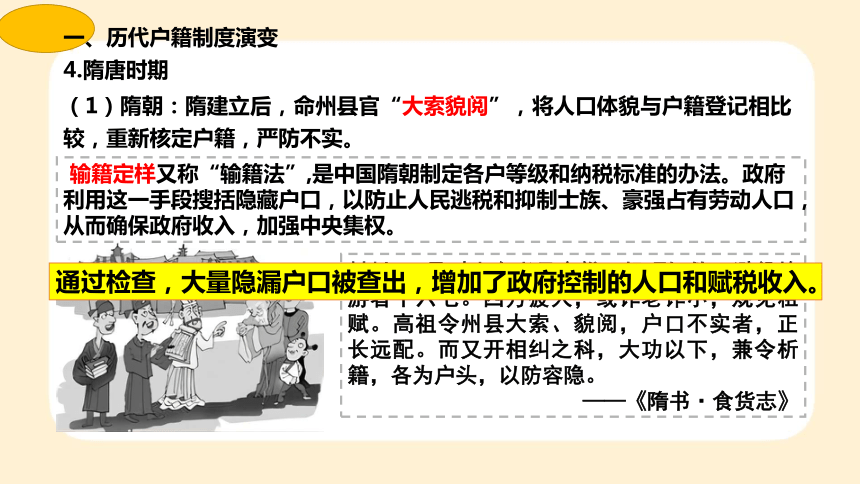

4.隋唐时期

(1)隋朝:隋建立后,命州县官“大索貌阅”,将人口体貌与户籍登记相比较,重新核定户籍,严防不实。

材料 是时山东尚承齐俗,机巧奸伪,避役惰游者十六七。四方疲人,或诈老诈小,规免租赋。高祖令州县大索、貌阅,户口不实者,正长远配。而又开相纠之科,大功以下,兼令析籍,各为户头,以防容隐。

——《隋书·食货志》

一、历代户籍制度演变

通过检查,大量隐漏户口被查出,增加了政府控制的人口和赋税收入。

输籍定样又称“输籍法”,是中国隋朝制定各户等级和纳税标准的办法。政府利用这一手段搜括隐藏户口,以防止人民逃税和抑制士族、豪强占有劳动人口,从而确保政府收入,加强中央集权。

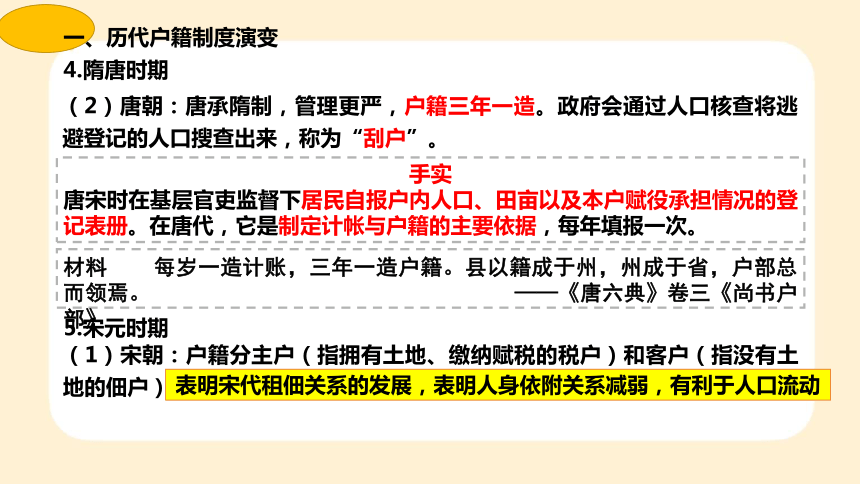

(2)唐朝:唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。政府会通过人口核查将逃避登记的人口搜查出来,称为“刮户”。

材料 每岁一造计账,三年一造户籍。县以籍成于州,州成于省,户部总而领焉。 ——《唐六典》卷三《尚书户部》

手实

唐宋时在基层官吏监督下居民自报户内人口、田亩以及本户赋役承担情况的登记表册。在唐代,它是制定计帐与户籍的主要依据,每年填报一次。

4.隋唐时期

一、历代户籍制度演变

5.宋元时期

(1)宋朝:户籍分主户(指拥有土地、缴纳赋税的税户)和客户(指没有土地的佃户)。

表明宋代租佃关系的发展,表明人身依附关系减弱,有利于人口流动

(2)元朝:元朝的户口类型复杂,按职业分为军户、民户、匠户、站户,统称为“诸色户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动。

划分标准包括民族、职业、社会地位等,带有民族压迫色彩

一、历代户籍制度演变

5.宋元时期

6.明清时期

(1)明朝:

①继承元朝以职业定户籍的做法,分民籍、军籍、匠籍。

②户籍册称“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋。

◎鱼鳞图册

材料一 太祖籍天下户口,置户帖、户籍,具书名、岁、居地。籍上户部,帖给之民。有司岁计其登耗以闻。 ——《明史·食货志》

材料二 盖经册是户册,即太祖黄册,以户为主而田从之。户有定额,而田每年有去来。纬册乃田册也,以田为主而户从之,田有定额而业主每岁有更革。田有定额,则粮有定数,每年只将经册内各户平米总数合着纬册内田粮总数,照会计轻重派粮,则永无飞走隐匿之弊矣。

——何良俊《四友斋丛说》

◎户帖制度

(2)清朝:

①概况:普通户籍基本沿袭明朝,但管理相对松弛。

②清前期:赋役实行固定丁银,摊丁入亩,户籍的作用大为削弱。

③乾隆年间:朝廷谕令户籍永停编审,此后政府只按照一定的组织制度登记人口数量。

户籍与税收逐渐分离,在朝廷财政收入中的作用日益下降,赋役越来越多向土地摊派

材料一 编审五年一举,虽意在清户口,不如保甲更为详密。既可稽察游民,且不必另查户口。请自后严饬编排人丁。自十六岁以上,无许一名遗漏。岁底造册,布政司汇齐,另造总册进呈。

——《清史稿·食货志》

材料二 今丁银既皆摊入地粮,而滋生人户,又钦遵康熙五十二年皇祖恩旨,永不加赋。则五年编审,不过沿袭虚文,无裨实政……嗣后编审之例,著永行停止。——乾隆三十七年(1772年)上谕

◎统计宗室人口的玉牒

一、历代户籍制度演变

6.明清时期

宋朝

户籍分拥有土地、缴纳赋税的主户与没有土地的客户。

隋唐

“大索貌阅”,重新核定户籍。唐承隋制,户籍三年一造。

汉朝

丞相主管全国户籍工作,编入户籍的百姓成“编户齐民”。

秦朝

实行分类登记制度:除一般户籍外,宗室籍、宦籍、市籍等。

战国

国家大规模编排民户,制定户籍;户籍制度逐步确立。

元朝

诸色户计,按职业定户籍,一旦定籍,世代相袭,不得变动。

明朝

以职业定户籍,以里甲制为基础,制造户籍册,称“黄册”。

清朝

户籍管理相对松弛,乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审。

一、历代户籍制度演变

1.功能:①社会控制;②经济剥削,征收赋税、徭役;③基层管理。

魏晋

黄籍、白籍、土断

历史悠久,由复杂到简单;

户籍制度下人身依附关系逐渐减弱;

与土地和赋税制度逐渐分离;

明清传统户籍制度逐渐被废除

2.中国古代户籍制度发展趋势

3.中国古代户籍制度的影响

积极

(1)经济:

①便于征发赋役,保证国家财政收入

②客观上促进了封建小农经济的发展

(2)政治:强化户籍管理,利于稳定社会秩序和加强中央集权。

消极

(1)经济:

①户籍制度束缚了人口的自由流动

②加深了传统小农经济社会的封闭性,阻碍了商品经济和资本主义萌芽的发展

(2)政治:从根本上讲,是统治者维护统治的重要工具

(3)思想:将农民束缚在土地上,易形成保守的社会心理

一、历代户籍制度演变

二、历代基层组织与社会治理

1.基层组织:乡里制度

(1)特点:从秦汉到明清,县是最基层的行政机构,下设直接管理民众的基层组织。

(2)发展演变

①秦汉时期:乡里两级制

A.县下设乡和里,乡里之外有亭。乡设三老,掌教化,设啬夫,

掌讼狱、赋税;设游徼,掌捕盗。里设里正。乡、里之外有亭,

亭设亭长,负责传递政令和维护治安。

B.乡官、里正、亭长都由本地有产业,有德行的人担任。

秦汉时期实行郡县制, 朝廷命官至郡县而止,其乡里制度则逐步成熟。秦统一六国后,将全国划分为 36个郡,郡下设县,县下置乡、亭、里为基层 政 权 组 织,从 而 简 化 了 先 秦 时 期 轨 、伍 、里、连、乡等多级治理结构。

地缘组织逐渐取代了血缘性的宗族主体

社会治理:什伍组织。以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督。

(2)发展演变

②魏晋南北朝时期:村坞制度

魏晋南北朝时期还首次出现了 “村” 的名称,由于战乱频仍、社会动 荡 不 安,不少百姓背井离乡,聚集开发新的地方,形成了有别于原来的“里”的村落。村坞开始逐渐取代里伍,成为乡治的基本组织形式,它们不是国家行政系统的正式组成部分,而是在豪族庄园、聚坞的基础上自发形成的,其内部的社会结构和外部与国家的关系, 均与乡里制度大相径庭。

◎坞堡模型

二、历代基层组织与社会治理

1.基层组织:乡里制度

(2)发展演变

③唐朝:以百户为里,设里正,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设坊正、村正。

④明朝:实行里甲制,十户为一甲,一百一十户为一里,设甲长、里长。

⑤清朝:由里甲制到保甲制,从城市到乡村,十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长。

唐朝,随着社会经济的发展,基层组织已有城乡之分,农村以村为单位,城邑以坊为单位。“两京及州县之郭内分为坊,郊外为村”。乡有乡长,里有里正,村有村正,并有严密的邻保组织相互纠举不法。另据《通典》卷三三《职官·乡官》:大唐凡百户为一里,里置里正,五里为一乡,乡置耆老一人,亦曰“父老”。

——张晋藩《中国古代乡村治理的经验》

◎十家总牌

二、历代基层组织与社会治理

1.基层组织:乡里制度

社会治理:唐:邻保制度。以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督

宋:保甲制。

社会治理:明:十家牌法。十家总编为一牌,轮流收掌、察看。

(1)特点:注重建立基层民众的自我管理和相互监督机制。

2.基层社会治理

鸦片战争以后, 在接连不断的内乱外患的打击下, 农村社会的权力组织趋向解体, 进入 20 世纪之后, 清王朝被迫于宣统五年实行新政, 传统的乡里制度、 保甲制度被乡镇地方自治所取代。

——唐鸣 等《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》

什伍组织。以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督。

邻保制度。以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督。

保甲制。王安石推行保甲制度,源于唐朝的邻保制度

十家牌法。十家总编为一牌,轮流收掌、察看。

保甲制。

秦汉

唐朝

北宋

明朝

清朝

兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一

二、历代基层组织与社会治理

基层组织形态 基层社会治理

秦汉 【乡里制度】乡有三老,里设里正,亭有亭长。 【什伍制度】以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督。

唐 【乡里制度、村坊制】以百户为里,设里正;五里为乡,城内设坊,郊外设村,设坊正、村正。 【邻保制度】以四家为邻,五邻为保,相互监督。

宋 【乡里制度】 【保甲制】十户为甲,设甲长;十甲为保,设保长。

明 【里甲制】十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里长。 【十家牌法】十家总编为一牌,轮流收掌查看。

清 由【里甲制】到【保甲制】。十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长。兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。 二、历代基层组织与社会治理

根据材料及所学知识,归纳中国古代基层治理的发展趋势

夏商周时,出现了乡里制度的萌芽。 秦汉的这种基层组织, 既发挥基层政权的作用, 又带有半自治的性质,表明当时封建国家对基层社会的控制还相对较宽松。

唐代实行的是乡、里、村三级制。村制度的推行,是国家力量向基层社会进一步渗透的有力举措。北宋中后期特别是王安石变法实行保甲制度后,乡里制度发生了重大变化。这一阶段处于由乡里制向保甲制、由乡官制向职役制的转折时期,乡和里的地位逐渐沦落,乡里自治功能逐步弱化,官方的控制与统治逐步增强,乡村权力越来越多地被上调到更便于中央直接控制的州县官吏的手中。

至清代,乡里制度转变为职役制,保甲对乡里的控制更加严密,乡村自治的色彩越来越弱。 由于中国古代社会的特点, 其乡村治理尽管含有一定的自治因素, 但始终没有发展为真正的乡村地方自治。 随着中国封建社会王权的扩张, 乡村社会治理越来越深地受到国家政权的干预和控制, 其自治性逐渐消退。

——据唐鸣、刘志鹏《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》整理

二、历代基层组织与社会治理

1.趋势:①由乡里制向保甲制; ②由乡官制向职役制转变;

③国家对乡村治理的干预和控制逐步增强,乡村自治功能逐步减弱;

④历代政府注重建立基层民众的自我管理与相互监督机制。

2.中国古代基层治理制度的影响

积极

(1)经济:

①保证了国家赋税的征收,提高国家财政收入

②保障农业生产,有利于促进经济发展

③有利于生产、生活中的扶贫济困

(2)政治:

①弥补了国家行政职能在基层的不足,节约了国家的行政成本

②加强了对乡村的管理,有利于维护社会稳定

(3)思想:促进了儒家文化和传统道德的传播。

消极

(1)对百姓的控制过于严密,不利于发挥其积极性和创造性。

(2)导致了乡绅势力的膨胀。

二、历代基层组织与社会治理

三、历代社会救济与优抚政策

1.产生原因

(1)自然:古代社会生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少保障,需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

(2)经济:农耕经济的发展提供了物质基础。

(3)政治:缓和阶级矛盾、笼络人心,维护统治的需要。

(4)文化:儒家的民本观念、仁政思想的影响。

国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。

——《礼记 王制》

“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发,人死,则曰:‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之曰:‘非我也,兵也’?王无罪岁,斯天下之民至焉。”

——《孟子》

仓无备粟,不可以待凶饥。 ——《墨子 七患》

2.社会救济

(1)政府:仓储制度

①汉朝:建立常平仓制度,积谷备仓,调节粮价。

②隋唐:政府既重视官方储备,也大力提倡民间积储。隋文帝置仓积谷,还鼓励民间自置义仓。官仓救大灾,义仓救小灾。

③后世:社仓、义仓的设置较为普遍。

寿昌遂白令边郡皆筑仓,谷贱时则增其贾而籴,以利农,谷贵时减贾而粜,名曰常平仓。 ――《汉书·食货志上》

◎隋朝黎阳仓遗址

三、历代社会救济与优抚政策

寿昌遂白令边郡皆筑仓,谷贱时则增其贾而籴,以利农,谷贵时减贾而粜,名曰常平仓。 ――《汉书·食货志上》

2.社会救济:(2)民间

①兴起:宋朝以后,宗族内部的救助活动逐渐兴起。

②表现:

A.北宋范仲淹在族内创设义田,赈济族人,影响深远。

B.宗族通过设立族产,在衣食、住行、婚娶、蒙养、丧葬等方面资助族中贫困者。

C.明清时期,慈善组织开始兴起,出现善堂、善会等慈善机构。

受到理学的影响,更加注重家族人伦关系

方(范仲淹)贵显时,置负郭常稔之田千亩,号曰义田,以养济群族之人。日有食,岁有衣,嫁娶凶葬,皆有赡。择族之长而贤者主其计,而时共出纳焉。日食人一升,岁衣人一缣,嫁女者五十千,再嫁者三十千,娶妇者三十千,再娶者十五千,葬者如再嫁之数,葬幼者十千。族之聚者九十口,岁入给稻八百斛。以其所入,给其所聚,沛然有余而无穷。屏而家居俟代者与焉;仕而居官者罢其给。此其大较也。 ——钱公辅《义田记》

◎朱子社仓

三、历代社会救济与优抚政策

3.优抚政策

(1)表现

①秦汉时期,皇帝有时会赐给高龄老人手杖——鸠杖,以示尊重。明初朝廷令各地有司优抚高年平民,八十岁以上月给米五斗、酒三斗、肉五斤

②从唐朝开始,政府设收容贫老、孤儿和乞讨流浪人员的专门机构,如唐朝的养病坊、宋朝的福田院、元朝的众济院、明清的养济院。

(2)地位:历代社会救济的主体。

◎慈幼局、安济院示意图

﹝仲秋之月﹞是月也,养衰老,授几杖,行糜粥饮食。

——《礼记·月令》

已而置居养院、安济坊、漏泽园,所费尤大。

——陆游《老学庵笔记》

◎汉代画像砖与错金银鸠杖

三、历代社会救济与优抚政策

总结:1.中国古代社会救济的措施

类别 措施

灾害赈济 仓储制度(常平仓、义仓)、蠲免赋役、赈贷

贫困救济 设立义田、义学、义宅、义冢等族产,福田院、广惠仓、善堂、善会

养老保障 尊老养老(鸠杖)、养病坊、福田院、众济院、养济院

医疗保障 悲田养病坊、安济坊、居养院、太平惠民局、惠民药局

◎范仲淹义田赈族

三、历代社会救济与优抚政策

总结:2.中国古代社会救济与优抚政策的特点

(1)形成较早,源远流长,政府介入程度深。

(2)国家救济与民间社会救济相结合,政府主体,民间辅助。

(3)国家立法保障并设专门机构予以实施。

(4)针对不同对象采取不同救济措施,手段多样化,系统性扶持与临时性救助相结合。

(5)具有丰富的思想基础和鲜明的伦理特色。

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉 隋

唐

宋

元

明

清 分类登记制度

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户帖、黄册

永停编审

乡里制度

百户为里,五里为乡

里甲制

编制严密的保甲制

十家牌法

保甲制

邻保制度

什伍组织

常平仓制度

置仓积谷,义仓、社仓

宗族内部的救助活动兴起

慈善组织兴起

养济院

众济院

福田院

养病坊

鸠杖

乡里制与保甲制逐步合一

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

宗族、慈善组织的作用逐渐增大

选择性必修一 国家制度和社会治理

第六单元 基层治理与社会保障

第 17 课 中国古代的户籍制度与社会治理

课程标准:

(1)了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织;

(2)知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施;

户籍制度

传统户籍制度是与土地直接联系的,以家庭为本位的人口管理方式。

现代户籍制度是国家依法收集、确认、登记公民出生、死亡、亲属关系、法定地址等公民人口基本信息的法律制度,以保障公民在就业、教育、社会福利等方面的权益,以个人为本位的人口管理方式。

中国古代户籍制度形成的背景

1.经济

①自给自足小农经济的内在要求,统治者通过户籍制度来限制农民的迁徙,稳定农业生产;②征收赋税、徭役、兵役的需要

2.政治

①加强中央集权、维护社会稳定的需要;②森严的等级制度的影响

3.思想:封建等级观念的影响

4.目的:统计并控制人口;保障赋役征发,维护封建统治

一、历代户籍制度演变

1.先秦时期

战国时期国家大规模编排民户,开始制定户籍

(1)秦献公时期(前375年):“为户籍相伍”,即以五家为“伍”的办法编排户口。

(2)商鞅变法时期:无论男女,都在政府的簿籍上登记。

司民掌登万民之数,自生齿以上,皆书于版。辨其国中,与其都鄙,及其郊野,异其男女。岁登下其死生。(《周礼·秋官·司民》)

常以秋岁末之时,阅其民,案家人,比地,定什伍口数,别男女大小,……并行以定甲士当被兵之数,上其都。(《管子·度地》)

收众人乎从古王事。(《殷虚书契前编》)

勿登人四千。(《铁云藏龟》)

为户籍相伍。(秦献公)

四境之内,丈夫、女子皆有名于上,生者著,死者削。(《商君书》)

商

周

春秋

战国

历史悠久

一、历代户籍制度演变

2.秦汉时期

(1)秦朝:实行分类登记制度,除一般百姓的户籍外,还有宗亲贵族的宗室籍、官吏的宦籍、商贾的市籍等。

材料一 (赵)高有大罪,秦王令蒙毅治之,毅不敢阿法,当高罪死,除其宦籍。 ——《史记·蒙恬列传》

材料二 以某县丞某书,封有鞫者某里士五(伍)甲家室、妻、子、臣妾、衣器、畜产。甲室、人:一宇二内,各有户,内室皆瓦盖,木大具,门桑十株。妻曰某,亡,不会封。子大女子某,未有夫。子小男子某,高六尺五寸。臣某,妾小妇子某。牡犬一。

——《云梦睡虎地秦简·封诊式》

材料三 东成户人士五夫,妻大女子沙,子小女子泽若,子小女子伤。 ——《里耶秦简·户籍簿》

◎里耶秦简·户籍簿

东成,为里名 。户人,指户主。士五,是身份称谓,指无爵或免爵者。女子,即女性。大、小,为课役身份的标志,登记于户籍,作为征发赋役的依据。夫、沙、泽若、伤,均为人名。

维护不平等的等级制度

(2)汉朝:

①管理:丞相助管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。

②登记:户是政府征派赋役的单位。百姓编户入籍后,便成了封建国家的“编户齐民”。

③维护:政府为掌握人口数,也定期进行人口调查。

材料一 汉王所以具知天下隘塞,户口多少,强弱之处,民所疾苦也,以何具得秦图书也。 ——《史记·萧相国世家》

材料二 天下计书先上太史公,副上丞相。

——《汉书·司马迁传》

材料三 民户一千二百二十三万三千六十二,口五千九百五十九万四千九百七十八。 ——《汉书·地理志》

材料四 河南郡荥阳桃邮里公乘庄盼年廿八长七尺二寸黑色四月;癸卯都里不更司马奉德年廿长七尺二寸黑色;田卒昌邑国湖陵治昌里士伍彭武年廿四。 ——《居延汉简甲编》

◎居延汉简

一、历代户籍制度演变

2.秦汉时期

一、历代户籍制度演变

3.东汉魏晋时期

(1)东汉:东汉末年,战事频繁,人口流动加剧,豪强地主与国家争夺人口,户籍散乱。

(2)西晋:西晋短暂统一中国,重建户籍,以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册,称为“黄籍”。

(3)东晋:东晋政府对南方土著居民仍然以黄籍进行登记,对从北方南渡而来侨居的州、郡、县人口以“白籍”进行登记,不向白籍人口征收赋役。

郡国诸户口黄籍,籍皆用一尺二寸札,已在官役者载名。 ——《太平御览》

时王公庶人,多自北来,侨寓江左,今皆以土著为断,著之白籍也。白籍者,户口版籍也。 ——胡三省《资治通鉴音注》

◎东晋中原士族迁徙示意图

(4)东晋后期与南朝:政府为增加赋役,不时将侨居人口编

入所居郡县户籍,称作“土断”,使白籍人口土著化,承担赋役。

思考:东晋户籍制度变化的原因是什么?

①北方战乱,人口大量南迁,江南地区得到开发;

②南渡的北方大族,保持其优越性;

③东晋为招募流民进行生产,对侨人给予免除赋役之优待;后期为增加赋役收入

4.隋唐时期

(1)隋朝:隋建立后,命州县官“大索貌阅”,将人口体貌与户籍登记相比较,重新核定户籍,严防不实。

材料 是时山东尚承齐俗,机巧奸伪,避役惰游者十六七。四方疲人,或诈老诈小,规免租赋。高祖令州县大索、貌阅,户口不实者,正长远配。而又开相纠之科,大功以下,兼令析籍,各为户头,以防容隐。

——《隋书·食货志》

一、历代户籍制度演变

通过检查,大量隐漏户口被查出,增加了政府控制的人口和赋税收入。

输籍定样又称“输籍法”,是中国隋朝制定各户等级和纳税标准的办法。政府利用这一手段搜括隐藏户口,以防止人民逃税和抑制士族、豪强占有劳动人口,从而确保政府收入,加强中央集权。

(2)唐朝:唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。政府会通过人口核查将逃避登记的人口搜查出来,称为“刮户”。

材料 每岁一造计账,三年一造户籍。县以籍成于州,州成于省,户部总而领焉。 ——《唐六典》卷三《尚书户部》

手实

唐宋时在基层官吏监督下居民自报户内人口、田亩以及本户赋役承担情况的登记表册。在唐代,它是制定计帐与户籍的主要依据,每年填报一次。

4.隋唐时期

一、历代户籍制度演变

5.宋元时期

(1)宋朝:户籍分主户(指拥有土地、缴纳赋税的税户)和客户(指没有土地的佃户)。

表明宋代租佃关系的发展,表明人身依附关系减弱,有利于人口流动

(2)元朝:元朝的户口类型复杂,按职业分为军户、民户、匠户、站户,统称为“诸色户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动。

划分标准包括民族、职业、社会地位等,带有民族压迫色彩

一、历代户籍制度演变

5.宋元时期

6.明清时期

(1)明朝:

①继承元朝以职业定户籍的做法,分民籍、军籍、匠籍。

②户籍册称“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋。

◎鱼鳞图册

材料一 太祖籍天下户口,置户帖、户籍,具书名、岁、居地。籍上户部,帖给之民。有司岁计其登耗以闻。 ——《明史·食货志》

材料二 盖经册是户册,即太祖黄册,以户为主而田从之。户有定额,而田每年有去来。纬册乃田册也,以田为主而户从之,田有定额而业主每岁有更革。田有定额,则粮有定数,每年只将经册内各户平米总数合着纬册内田粮总数,照会计轻重派粮,则永无飞走隐匿之弊矣。

——何良俊《四友斋丛说》

◎户帖制度

(2)清朝:

①概况:普通户籍基本沿袭明朝,但管理相对松弛。

②清前期:赋役实行固定丁银,摊丁入亩,户籍的作用大为削弱。

③乾隆年间:朝廷谕令户籍永停编审,此后政府只按照一定的组织制度登记人口数量。

户籍与税收逐渐分离,在朝廷财政收入中的作用日益下降,赋役越来越多向土地摊派

材料一 编审五年一举,虽意在清户口,不如保甲更为详密。既可稽察游民,且不必另查户口。请自后严饬编排人丁。自十六岁以上,无许一名遗漏。岁底造册,布政司汇齐,另造总册进呈。

——《清史稿·食货志》

材料二 今丁银既皆摊入地粮,而滋生人户,又钦遵康熙五十二年皇祖恩旨,永不加赋。则五年编审,不过沿袭虚文,无裨实政……嗣后编审之例,著永行停止。——乾隆三十七年(1772年)上谕

◎统计宗室人口的玉牒

一、历代户籍制度演变

6.明清时期

宋朝

户籍分拥有土地、缴纳赋税的主户与没有土地的客户。

隋唐

“大索貌阅”,重新核定户籍。唐承隋制,户籍三年一造。

汉朝

丞相主管全国户籍工作,编入户籍的百姓成“编户齐民”。

秦朝

实行分类登记制度:除一般户籍外,宗室籍、宦籍、市籍等。

战国

国家大规模编排民户,制定户籍;户籍制度逐步确立。

元朝

诸色户计,按职业定户籍,一旦定籍,世代相袭,不得变动。

明朝

以职业定户籍,以里甲制为基础,制造户籍册,称“黄册”。

清朝

户籍管理相对松弛,乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审。

一、历代户籍制度演变

1.功能:①社会控制;②经济剥削,征收赋税、徭役;③基层管理。

魏晋

黄籍、白籍、土断

历史悠久,由复杂到简单;

户籍制度下人身依附关系逐渐减弱;

与土地和赋税制度逐渐分离;

明清传统户籍制度逐渐被废除

2.中国古代户籍制度发展趋势

3.中国古代户籍制度的影响

积极

(1)经济:

①便于征发赋役,保证国家财政收入

②客观上促进了封建小农经济的发展

(2)政治:强化户籍管理,利于稳定社会秩序和加强中央集权。

消极

(1)经济:

①户籍制度束缚了人口的自由流动

②加深了传统小农经济社会的封闭性,阻碍了商品经济和资本主义萌芽的发展

(2)政治:从根本上讲,是统治者维护统治的重要工具

(3)思想:将农民束缚在土地上,易形成保守的社会心理

一、历代户籍制度演变

二、历代基层组织与社会治理

1.基层组织:乡里制度

(1)特点:从秦汉到明清,县是最基层的行政机构,下设直接管理民众的基层组织。

(2)发展演变

①秦汉时期:乡里两级制

A.县下设乡和里,乡里之外有亭。乡设三老,掌教化,设啬夫,

掌讼狱、赋税;设游徼,掌捕盗。里设里正。乡、里之外有亭,

亭设亭长,负责传递政令和维护治安。

B.乡官、里正、亭长都由本地有产业,有德行的人担任。

秦汉时期实行郡县制, 朝廷命官至郡县而止,其乡里制度则逐步成熟。秦统一六国后,将全国划分为 36个郡,郡下设县,县下置乡、亭、里为基层 政 权 组 织,从 而 简 化 了 先 秦 时 期 轨 、伍 、里、连、乡等多级治理结构。

地缘组织逐渐取代了血缘性的宗族主体

社会治理:什伍组织。以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督。

(2)发展演变

②魏晋南北朝时期:村坞制度

魏晋南北朝时期还首次出现了 “村” 的名称,由于战乱频仍、社会动 荡 不 安,不少百姓背井离乡,聚集开发新的地方,形成了有别于原来的“里”的村落。村坞开始逐渐取代里伍,成为乡治的基本组织形式,它们不是国家行政系统的正式组成部分,而是在豪族庄园、聚坞的基础上自发形成的,其内部的社会结构和外部与国家的关系, 均与乡里制度大相径庭。

◎坞堡模型

二、历代基层组织与社会治理

1.基层组织:乡里制度

(2)发展演变

③唐朝:以百户为里,设里正,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设坊正、村正。

④明朝:实行里甲制,十户为一甲,一百一十户为一里,设甲长、里长。

⑤清朝:由里甲制到保甲制,从城市到乡村,十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长。

唐朝,随着社会经济的发展,基层组织已有城乡之分,农村以村为单位,城邑以坊为单位。“两京及州县之郭内分为坊,郊外为村”。乡有乡长,里有里正,村有村正,并有严密的邻保组织相互纠举不法。另据《通典》卷三三《职官·乡官》:大唐凡百户为一里,里置里正,五里为一乡,乡置耆老一人,亦曰“父老”。

——张晋藩《中国古代乡村治理的经验》

◎十家总牌

二、历代基层组织与社会治理

1.基层组织:乡里制度

社会治理:唐:邻保制度。以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督

宋:保甲制。

社会治理:明:十家牌法。十家总编为一牌,轮流收掌、察看。

(1)特点:注重建立基层民众的自我管理和相互监督机制。

2.基层社会治理

鸦片战争以后, 在接连不断的内乱外患的打击下, 农村社会的权力组织趋向解体, 进入 20 世纪之后, 清王朝被迫于宣统五年实行新政, 传统的乡里制度、 保甲制度被乡镇地方自治所取代。

——唐鸣 等《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》

什伍组织。以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督。

邻保制度。以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督。

保甲制。王安石推行保甲制度,源于唐朝的邻保制度

十家牌法。十家总编为一牌,轮流收掌、察看。

保甲制。

秦汉

唐朝

北宋

明朝

清朝

兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一

二、历代基层组织与社会治理

基层组织形态 基层社会治理

秦汉 【乡里制度】乡有三老,里设里正,亭有亭长。 【什伍制度】以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督。

唐 【乡里制度、村坊制】以百户为里,设里正;五里为乡,城内设坊,郊外设村,设坊正、村正。 【邻保制度】以四家为邻,五邻为保,相互监督。

宋 【乡里制度】 【保甲制】十户为甲,设甲长;十甲为保,设保长。

明 【里甲制】十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里长。 【十家牌法】十家总编为一牌,轮流收掌查看。

清 由【里甲制】到【保甲制】。十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长。兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。 二、历代基层组织与社会治理

根据材料及所学知识,归纳中国古代基层治理的发展趋势

夏商周时,出现了乡里制度的萌芽。 秦汉的这种基层组织, 既发挥基层政权的作用, 又带有半自治的性质,表明当时封建国家对基层社会的控制还相对较宽松。

唐代实行的是乡、里、村三级制。村制度的推行,是国家力量向基层社会进一步渗透的有力举措。北宋中后期特别是王安石变法实行保甲制度后,乡里制度发生了重大变化。这一阶段处于由乡里制向保甲制、由乡官制向职役制的转折时期,乡和里的地位逐渐沦落,乡里自治功能逐步弱化,官方的控制与统治逐步增强,乡村权力越来越多地被上调到更便于中央直接控制的州县官吏的手中。

至清代,乡里制度转变为职役制,保甲对乡里的控制更加严密,乡村自治的色彩越来越弱。 由于中国古代社会的特点, 其乡村治理尽管含有一定的自治因素, 但始终没有发展为真正的乡村地方自治。 随着中国封建社会王权的扩张, 乡村社会治理越来越深地受到国家政权的干预和控制, 其自治性逐渐消退。

——据唐鸣、刘志鹏《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》整理

二、历代基层组织与社会治理

1.趋势:①由乡里制向保甲制; ②由乡官制向职役制转变;

③国家对乡村治理的干预和控制逐步增强,乡村自治功能逐步减弱;

④历代政府注重建立基层民众的自我管理与相互监督机制。

2.中国古代基层治理制度的影响

积极

(1)经济:

①保证了国家赋税的征收,提高国家财政收入

②保障农业生产,有利于促进经济发展

③有利于生产、生活中的扶贫济困

(2)政治:

①弥补了国家行政职能在基层的不足,节约了国家的行政成本

②加强了对乡村的管理,有利于维护社会稳定

(3)思想:促进了儒家文化和传统道德的传播。

消极

(1)对百姓的控制过于严密,不利于发挥其积极性和创造性。

(2)导致了乡绅势力的膨胀。

二、历代基层组织与社会治理

三、历代社会救济与优抚政策

1.产生原因

(1)自然:古代社会生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少保障,需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

(2)经济:农耕经济的发展提供了物质基础。

(3)政治:缓和阶级矛盾、笼络人心,维护统治的需要。

(4)文化:儒家的民本观念、仁政思想的影响。

国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。

——《礼记 王制》

“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发,人死,则曰:‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之曰:‘非我也,兵也’?王无罪岁,斯天下之民至焉。”

——《孟子》

仓无备粟,不可以待凶饥。 ——《墨子 七患》

2.社会救济

(1)政府:仓储制度

①汉朝:建立常平仓制度,积谷备仓,调节粮价。

②隋唐:政府既重视官方储备,也大力提倡民间积储。隋文帝置仓积谷,还鼓励民间自置义仓。官仓救大灾,义仓救小灾。

③后世:社仓、义仓的设置较为普遍。

寿昌遂白令边郡皆筑仓,谷贱时则增其贾而籴,以利农,谷贵时减贾而粜,名曰常平仓。 ――《汉书·食货志上》

◎隋朝黎阳仓遗址

三、历代社会救济与优抚政策

寿昌遂白令边郡皆筑仓,谷贱时则增其贾而籴,以利农,谷贵时减贾而粜,名曰常平仓。 ――《汉书·食货志上》

2.社会救济:(2)民间

①兴起:宋朝以后,宗族内部的救助活动逐渐兴起。

②表现:

A.北宋范仲淹在族内创设义田,赈济族人,影响深远。

B.宗族通过设立族产,在衣食、住行、婚娶、蒙养、丧葬等方面资助族中贫困者。

C.明清时期,慈善组织开始兴起,出现善堂、善会等慈善机构。

受到理学的影响,更加注重家族人伦关系

方(范仲淹)贵显时,置负郭常稔之田千亩,号曰义田,以养济群族之人。日有食,岁有衣,嫁娶凶葬,皆有赡。择族之长而贤者主其计,而时共出纳焉。日食人一升,岁衣人一缣,嫁女者五十千,再嫁者三十千,娶妇者三十千,再娶者十五千,葬者如再嫁之数,葬幼者十千。族之聚者九十口,岁入给稻八百斛。以其所入,给其所聚,沛然有余而无穷。屏而家居俟代者与焉;仕而居官者罢其给。此其大较也。 ——钱公辅《义田记》

◎朱子社仓

三、历代社会救济与优抚政策

3.优抚政策

(1)表现

①秦汉时期,皇帝有时会赐给高龄老人手杖——鸠杖,以示尊重。明初朝廷令各地有司优抚高年平民,八十岁以上月给米五斗、酒三斗、肉五斤

②从唐朝开始,政府设收容贫老、孤儿和乞讨流浪人员的专门机构,如唐朝的养病坊、宋朝的福田院、元朝的众济院、明清的养济院。

(2)地位:历代社会救济的主体。

◎慈幼局、安济院示意图

﹝仲秋之月﹞是月也,养衰老,授几杖,行糜粥饮食。

——《礼记·月令》

已而置居养院、安济坊、漏泽园,所费尤大。

——陆游《老学庵笔记》

◎汉代画像砖与错金银鸠杖

三、历代社会救济与优抚政策

总结:1.中国古代社会救济的措施

类别 措施

灾害赈济 仓储制度(常平仓、义仓)、蠲免赋役、赈贷

贫困救济 设立义田、义学、义宅、义冢等族产,福田院、广惠仓、善堂、善会

养老保障 尊老养老(鸠杖)、养病坊、福田院、众济院、养济院

医疗保障 悲田养病坊、安济坊、居养院、太平惠民局、惠民药局

◎范仲淹义田赈族

三、历代社会救济与优抚政策

总结:2.中国古代社会救济与优抚政策的特点

(1)形成较早,源远流长,政府介入程度深。

(2)国家救济与民间社会救济相结合,政府主体,民间辅助。

(3)国家立法保障并设专门机构予以实施。

(4)针对不同对象采取不同救济措施,手段多样化,系统性扶持与临时性救助相结合。

(5)具有丰富的思想基础和鲜明的伦理特色。

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉 隋

唐

宋

元

明

清 分类登记制度

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户帖、黄册

永停编审

乡里制度

百户为里,五里为乡

里甲制

编制严密的保甲制

十家牌法

保甲制

邻保制度

什伍组织

常平仓制度

置仓积谷,义仓、社仓

宗族内部的救助活动兴起

慈善组织兴起

养济院

众济院

福田院

养病坊

鸠杖

乡里制与保甲制逐步合一

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

宗族、慈善组织的作用逐渐增大

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理