【同步导学】2013高中语文 5离骚课件 新人教版必修2

文档属性

| 名称 | 【同步导学】2013高中语文 5离骚课件 新人教版必修2 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-12-28 20:55:09 | ||

图片预览

文档简介

课件126张PPT。第5课 离 骚

□ 屈 原“你披发行吟、形容枯槁,一声悲叹‘举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒’,就已经全无遮掩地宣泄出你的任性和倔强。那‘鸾鸟凤凰,日以运兮’的无奈,‘燕雀乌鹊,巢堂坛兮’的愤懑,令你只能选择以死亡来树立尊严。你不管别人诧异的眼光,你只一心一意地构筑那个人格的圣殿。”近年来,屈原及其作品成为备受考生青睐的作文素材,而且不少佳作也因此获得满分。探究:提起屈原,人们就会想到《离骚》。你知道“离骚”的含义吗?你能从这首诗中看到一个怎样的屈原呢?一、古字通假

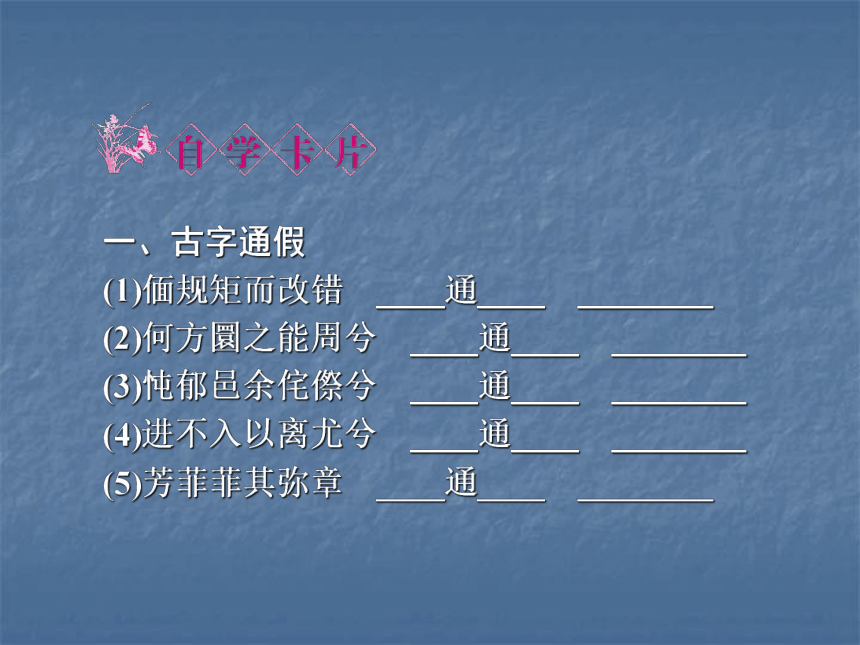

(1)偭规矩而改错 ____通____ ________

(2)何方圜之能周兮 ____通____ ________

(3)忳郁邑余侘傺兮 ____通____ ________

(4)进不入以离尤兮 ____通____ ________

(5)芳菲菲其弥章 ____通____ ________【自主校对】

一、(1)错 措 措施 (2)圜 圆 圆形 (3)郁邑 郁悒 忧愁苦闷 (4)离 罹 遭受 (5)章 彰 明显

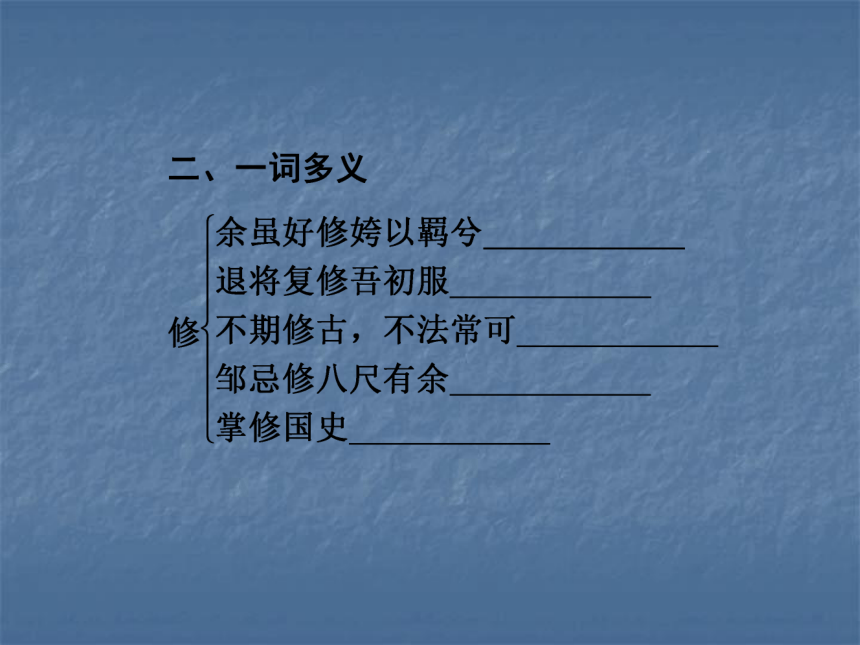

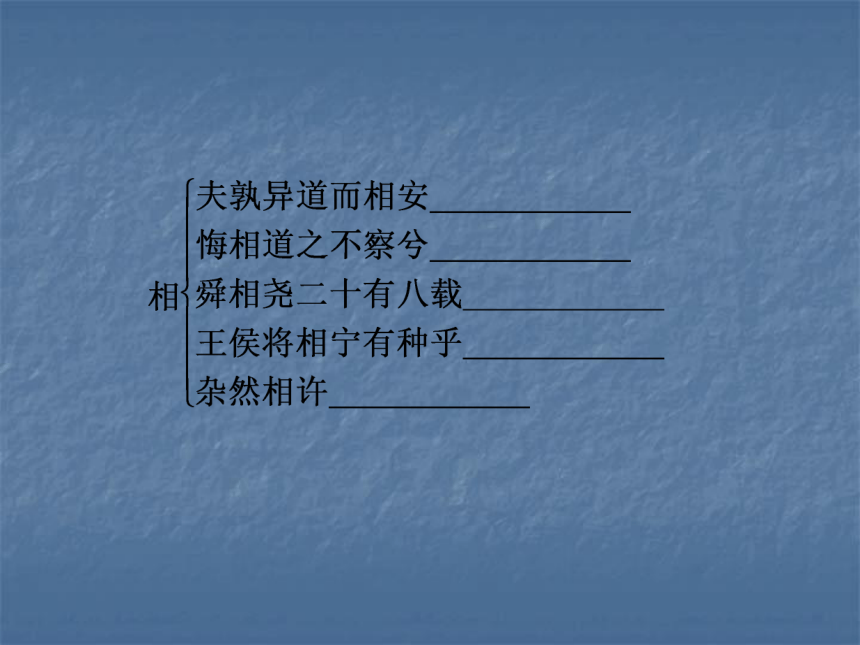

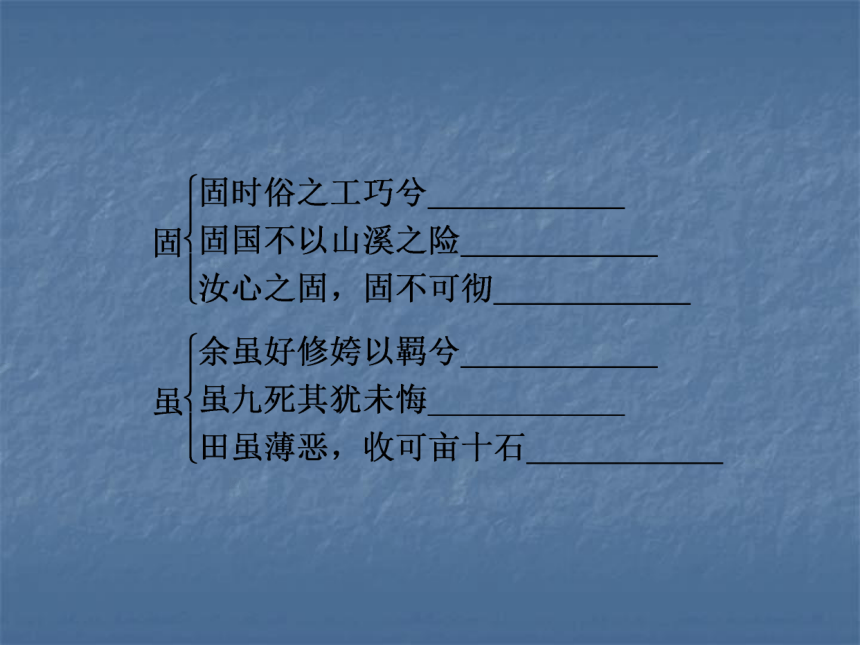

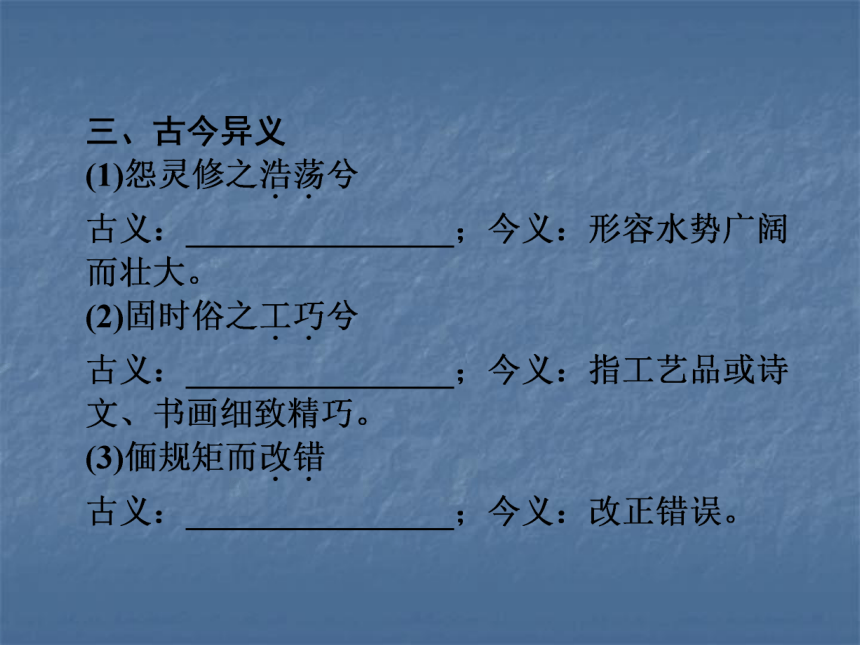

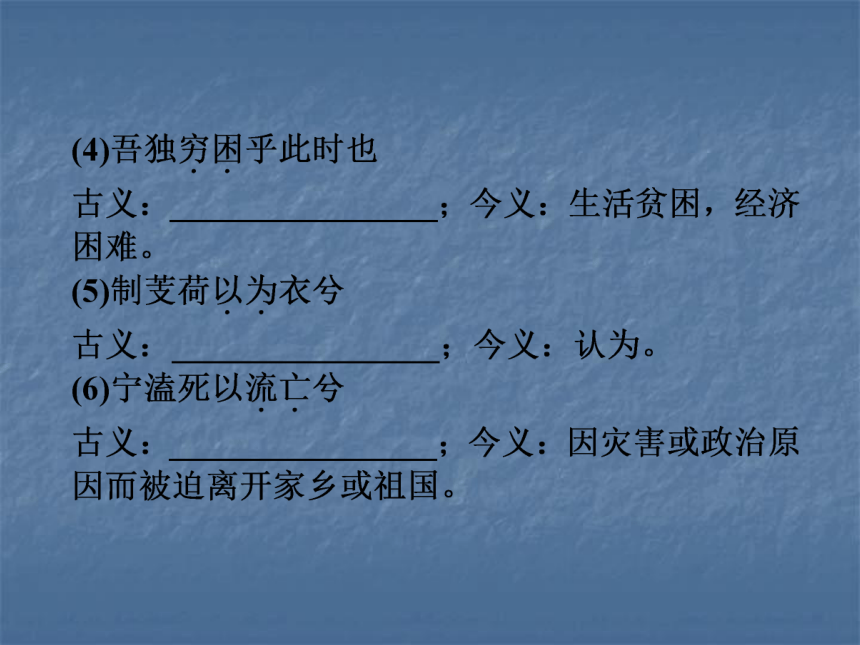

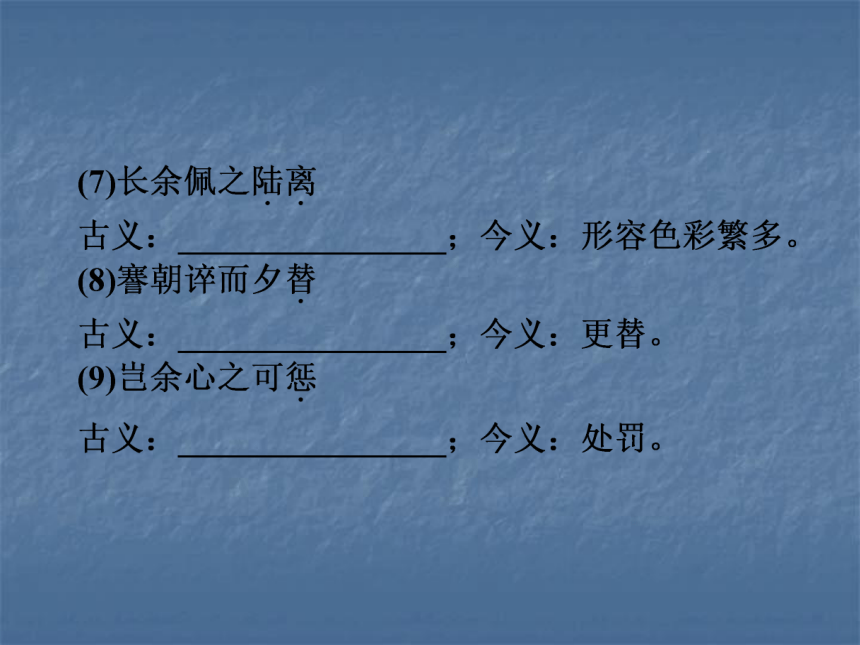

二、修:善,美好/整理/研究,学习/高,长/著,撰写;相:相互/观察,选择/辅助,扶助/辅助君主掌管国事的最高官吏/表示动作偏指一方;固:本来/巩固/固执;虽:唯/即使/虽然三、(1)荒唐,没有准则 (2)善于取巧 (3)改变措施 (4)(路)阻塞不通,引申为走投无路的意思 (5)把……当做 (6)随着流水而消失 (7)修长的样子 (8)废弃、贬斥 (9)受创而改变

四、(1)合群 (2)淫荡之事 (3)哀叹,痛惜 加高;加长 推重 (4)使……行走 使……受屈;使……受抑 (5)为……死 一、作者档案

屈原(约前340年~前278年),名平,字原。战国时期楚国人。杰出的政治家和爱国诗人。1953年,被世界和平理事会确定为当年纪念的世界四位文化名人之一。屈原是中国最伟大的浪漫主义诗人之一。他创立了“楚辞体”。最主要的代表作品有《离骚》《九章》《九歌》《天问》等,其中《离骚》是我国最长的政治抒情诗。其作品洋溢着对楚地楚风的眷恋和报国为民的热情,文字华丽、想象奇特、比喻新奇、内涵深刻,成为中国文学的源头之一。屈原早年受楚怀王信任,任左徒、三闾大夫,同时主持外交事务。政治上他推崇“美政”,主张彰明法度、举贤任能、改革政治、联齐抗秦,具有强烈的忧国忧民的思想。由于性格耿直,加之他人进谗与排挤,曾两次被流放。最后,在绝望和悲愤中,投汨罗江而死。二、背景回放

屈原生活在时代大动荡、社会大变革的战国中后期。当时,新兴地主阶级与奴隶主贵族集团的残余势力,在宗国内部和宗国之间进行着内外交错的复杂斗争。屈原力主革新政治、举贤授能、除残去秽、励精图治,这就突破了贵族集团的局限,触犯了他们的利益。楚国贵族集团中的顽固派不断打击和排挤屈原,使他一生为之奋斗呼号的政治理想得不到实现。他就用诗歌倾吐自己的忧愁幽思和缠绵悱恻的情绪。《史记·屈原贾生列传》里说,他“忧愁幽思而作《离骚》”。一、整体悟读

《离骚》一诗塑造了一个什么样的抒情主人公形象?

参考答案: 《离骚》为我们塑造了屈原这一高大的抒情主人公形象。首先,他有着突出的外部形象特征。“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”“高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离”很多屈原的画像即使不写“屈原”二字,人们也可以一眼认出是屈原。其次,他具有鲜明的思想性格。①他是一位进步的政治家,主张法治(“规矩”“绳墨”),主张举贤授能。②他主张美政,重视人民的利益和人民的作用(“哀民生之多艰”“怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心”),反对统治者的荒淫暴虐和臣子们的追逐私利。③他追求真理,坚强不屈(“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩”)。这个形象,是中华民族精神的集中体现。二、局部涵泳

1.选文中写了哪几方面的矛盾冲突?这些矛盾冲突的根源是什么?

参考答案:2.节选的这部分里第一节先说“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”“伏清白以死直兮,固前圣之所厚”,第二节接着却又说“悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远”,前后是否有矛盾?

参考答案: 第一节写的是诗人遭到小人诬陷、倾轧,君主是非不分,疏远了他。虽然遭到来自方方面面的沉重打击,但他心志弥坚,毫无退缩的念头。第二节里写诗人打算全身而退,高洁自守,不再在政治活动中积极进取,谋求变革,并不意味着诗人就此放弃操守。因此,前后并不矛盾。3.课文描写花草禽虫的用意是什么?

参考答案: 课文中描写花草的诗句有“既替余以蕙兮,又申之以揽茝”“步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息”“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”。这些诗句交代诗人自己被疏弃的原因及被废弃后的行为。显然,诗人用自己爱好奇伟瑰丽的香蕙芳芷比喻自己理想的崇高美好;在被疏弃后的恶劣处境中,诗人仍让自己的马缓行在长满兰草的水边高地,疾驰在长满椒树的山冈,依旧以荷花、荷叶为衣,表现了诗人无论“进”“退”,清白的操守和报国的理想始终不变,九死不悔。在描述楚国群邪蔽贤,自己壮志难酬时,以古来鹰隼和凡鸟不能同群比喻自己不能与小人同流合污的决心。诗人展开丰富的想象,用“蕙”“茝”“鸷鸟”“兰”“椒”“芰荷”“芙蓉”等作比,意象华美,使人不只感受到花草的色和香,更能被一种深远的意境所吸引,这些生长在水国荒地的幽花香草把人们的心情引到奇丽的幻想境界。诗人用它们来象征自己高洁的品德,用披戴来亲近它们,就是象征他的追慕德义,这就写出了诗人的高大芳洁的动人形象。三、开放探究

1.有些同学说《离骚》不像是一首诗,它和学过的其他古体诗有很大的不同,特别是在诗歌的韵律方面。你能总结一下《离骚》形式上的特点吗?

思路提示:(1)押韵。根据上古音韵系统,《离骚》是隔句用韵的。如“余虽好修姱以羁兮,謇朝谇而夕替。既替余以蕙兮,又申之以揽茝”里,“替”“茝”是韵脚;“固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度”里,“错”“度”是韵脚。(2)在句中普遍使用“兮”字。“兮”字是语气助词,没有实在意义。在这首诗里,一般是两句合起来表达一个完整的意思,“兮”字用在上下句中间,增加了停顿,增强了诗歌的节奏感。

(3)大量使用对偶句。

(4)多用双声叠韵连绵词及叠音词。如“羁”“郁邑”“侘傺”“陆离”等是双声词,“岌岌”“菲菲”等是叠音词。2.屈原一生忠君爱国,为实现这一理想,“虽九死其犹未悔”。可以说,屈原是一个英雄,一个大大的英雄。但也有人认为屈原为楚怀王这样的人去死不值得,你认为呢?

思路提示一:屈原是一个传统的悲剧英雄。屈原的一生是为祖国的利益奋斗的一生。他在被谗言离间的情况下,仍念念不忘楚国,始终期盼继续为国效力,最后在绝望中投江而死。因此,这是一个典型的悲剧英雄。思路提示二:屈原的死不值得。在战国纷争的时代,有才能的人投靠名主的例子不胜枚举。以屈原的才干,在当时的情况下很容易找到一个识才的名君,因此屈原辅佐君主成就一番霸业也未可知,结果屈原却在楚国郁郁而死。因此,他的死不值得。一、文脉梳理

二、意旨探微

《离骚》整首诗是通过美人香草的比喻,借神话传说和丰富的想像,表达了作者革新图强的政治抱负和同腐朽势力作斗争的坚强意志,抒发了作者热爱祖国的感情。而节选的这一部分,则表现了作者对人民疾苦的关心和对美德的追求,表达了即使在恶劣的环境中,也决不向黑暗势力妥协而与世俗同流合污,决不改变自己的高尚操守和报国情志的思想。 1.比喻象征手法的运用

《离骚》比喻、象征手法的运用十分广泛,比喻形象丰富复杂、互相联系,塑造出一组组富于象征色彩的意象群。例如,用“蕙”“揽茝”“蛾眉”比喻自己的美德;用“灵修”这种神圣的事物比喻君王、君心;用“众女”比喻群奸;用“初服”比喻原先的志向;“鸷鸟”比喻诗人的刚烈不群。这些比喻给人留下了丰富的想象。用“芰荷”“芙蓉”表现诗人美好的精神境界,充满了浓郁的浪漫主义气息。2.风格独特的楚辞骚体

屈原继承和发展了《诗经》的四言形式,同时又对楚国民歌加以革新、提炼,进而创造了一种句法参差错落,灵活变换的新诗歌形式——楚辞体。这种新诗形式,具有浓厚的楚地色彩,词藻华美,对偶工巧,以大量运用“兮”字为其特色,比起《诗经》来,更便于表达丰富深刻的社会内容,抒写奔腾澎湃的激情。“不有屈原,岂见《离骚》”(刘勰《文心雕龙·辨骚》),没有屈原便不会有楚辞体的产生。因此,屈原的出现,标志着为贵族所垄断的定型化了的“雅”“颂”文学被打破,标志着由群众文学进入自觉的作家创作时代,也标志着我国古典诗歌的发展跨入了一个崭新的阶段。1.名句默写。

(1)长太息以掩涕兮,________________。

(2)亦余心之所善兮,________________。

(3)________________,余不忍为此态也!

(4)伏清白以死直兮,________________。

(5)回朕车以复路兮,________________。答案: (1)哀民生之多艰 (2)虽九死其犹未悔 (3)宁溘死以流亡兮 (4)固前圣之所厚 (5)及行迷之未远2.按理解填空。

毛泽东在《沁园春·雪》中有“唐宗宋祖,稍逊风骚”的句子。“风”本指我国第一部诗歌总集《________》,它开创我国________主义诗歌的先河;“骚”本指以________的《离骚》为代表的________,它开创我国________主义诗歌的先河。现在一般以“风骚”泛指________。

答案: 诗经 现实 屈原 楚辞 浪漫 文采才华解析: 错通措,措施。

答案: C解析: ①“以”连词,表并列;②“以”连词,表承接。两个“固”副词,本来。

答案: C解析: D项为名词作动词,合群。其他均为使动用法。

答案: D一、文段精析

阅读下面的文字,完成6~11题。

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱以羁兮,謇朝谇而夕替。既替余以蕙兮,又申之以揽茝。亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也!鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮?夫孰异道而相安?屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远。步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息。进不入以离尤兮,退将复修吾初服。制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。民生各有所乐兮,余独好修以为常。虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩?6.分析下面诗句所表现的诗人的品德和情怀。

(1)长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

________________________________________________________________________

(2)亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

________________________________________________________________________(3)宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也!

________________________________________________________________________

(4)伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

________________________________________________________________________答案: (1)忧国忧民,热爱祖国,关心黎民。

(2)坚持正道,献身理想。

(3)嫉恶如仇,不同流合污。

(4)刚正不阿,一身正气。7.“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”与“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”一样,是千百年来人们自嘲自勉的名句,怎样理解其准确含意?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________答案: 这句诗的字面意思是:这也是我心所向往的美德啊,纵使死上千万次我也绝不后悔。这里表达的是屈原宁死不屈,不与腐朽的楚国贵族同流合污的坚定决心。8.节选的这部分里第一段先说“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”“伏清白以死直兮,固前圣之所厚”,第二段接着却又说“悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远”,前后是否矛盾?

________________________________________________________________________答案: 第一段写的是诗人因正道直行,不同流合污,因而遭到小人诬陷、倾轧,君主是非不分,疏远了他。虽然遭到来自方方面面的沉重打击,但他心志弥坚,毫无变通、退缩的念头。“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”“伏清白以死直兮,固前圣之所厚”等就是对这种心志的表白。第二段里写诗人打算全身而退,高洁自守,不再在政治活动中积极进取,谋求变革。“悔相道之不察兮。延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远”是就在政治活动中的进退来说的,并不意味着诗人就此放弃操守。因此,前后并不矛盾。9.请找出本诗运用比兴之处并填在下面的横线上。

(1)____________喻指____________

(2)____________喻指____________

(3)____________喻指____________

(4)____________喻指____________

(5)____________喻指____________

(6)____________喻指____________答案: (1)羁 束缚、约束。(2)蕙、揽茝 高尚的德行。(3)灵修 君王(楚怀王)。(4)众女 许多小人。(5)蛾眉 高尚德行。(6)鸷鸟、芰荷、芙蓉 自己。10.诗的最后两句表达了诗人怎样的思想感情?

________________________________________________________________________

答案: 对理想的执著追求。11.翻译画线句子。

(1)怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。

译文:________________________________________________________________________

(2)鸷鸟之不群兮,自前世而固然。

译文:________________________________________________________________________(3)高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。

译文:________________________________________________________________________

(4)佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。

译文:________________________________________________________________________答案: (1)怨恨君王荒唐啊,始终不能体察我的良苦用心。

(2)凶猛的鸟不会与凡鸟同群啊,自古以来就是这样。

(3)再加高我高高的帽子啊,再加长我长长的佩带。

(4)佩戴上缤纷而又多彩的服饰啊,菲菲芳香更加显著。二、类文迁移

(一)阅读下面的文字,完成12~17题。

屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世浑浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物而能与世推移。举世浑浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不其糟而啜其醨?何故怀瑾握瑜而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣,人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白而蒙世俗之温蠖乎?”

渔父莞尔而笑,鼓波而去,乃歌曰:“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足。”遂去,不复与言。(节选自《史记·屈原贾谊列传》)解析: B.形容:古代为名词,指身体和容貌;现在也可指身体和容貌,但这个意思很少用,而更常用作动词,意思是对事物的形象或性质加以描述。

答案: B解析: D.“何”都表示反问,可译为“为什么”。A.到/介词,表示被动,译为“被”。B.动词,看见/介词,表示被动。C.介词,因/介词,泽为“把”或“让”。

答案: D14.作者借渔人之口,责问屈原“何故怀瑾握瑜而自令见放为”的用意是( )

A.屈原过于清高正直,不仅遭人嫉妒,而且为一般人所不理解,指出屈原不能知权达变以适应社会,顺应时代发展。

B.说明屈原坚持节操,德才兼备,不肯同流合污,意在指责楚王无知人之明,同时也含蓄地批评屈原孤芳自赏的态度。C.赞扬了屈原保持高尚美好的节操和志向,作者借渔父之口,表达了对迫害屈原的那个昏聩邪恶的统治集团的愤恨。

D.肯定了屈原能保持高尚美好的节操和志向,但不同意屈原认为整个世界都混浊的见解,作者比屈原要客观辩证一些。 解析: 要抓住这部分形为记叙,实为议论的特点,司马迁以转述人物对话的方式,对屈原进行侧面描写,既评屈原之志,又抒自己之情。

答案: C15.将阅读材料中画线的语句翻译成现代汉语。

(1)子非三闾大夫欤?何故而至此?

译文:________________________________________________________________________

(2)何故怀瑾握瑜而自令见放为?

译文:________________________________________________________________________答案: (1)您不是三闾大夫吗?为什么来到了这个地方?

(2)为什么要保持美玉般的节操,自取被逐呢?16.屈原以“新沐者必弹冠,新浴者必振衣”和渔父以“沧浪之水”的比喻各说明什么?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________答案: 屈原以“新沐者必弹冠,新浴者必振衣”说明“人不能以身之察察,受物之汶汶”;渔夫以“沧浪之水”的比喻说明“人不能凝滞于物,而应与世推移”。17.对于“屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁”的原因。屈原和渔父的看法分别是什么?对屈原和渔父的一番对话,你是怎样看的?

屈原:________________________________________________________________________

渔父:________________________________________________________________________你的看法:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________答案: 举世浑浊而我独清,众人皆醉而我独醒。

凝滞于物不能与世推移。

屈原的话表现出了坚守正直节操的高风亮节,渔父的看法则是在回避矛盾。(二)阅读屈原的《国殇》,完成18~20题。

操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接①。

旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先②。

凌余阵兮躐余行,左骖殪兮右刃伤③。

霾两轮兮絷四马,援玉枹兮击鸣鼓④。 天时怼兮威灵怒,严杀尽兮弃原野⑤。

出不入兮往不反,平原忽兮路超远⑥。

带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩⑦。

诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌⑧。

身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄⑨。【注】 ①吴戈,吴地产的戈,当时这种戈最锋利。错,交错。毂(ɡǔ),车轮中心的圆木。短兵,刀剑一类的兵器。②若云,像云一样多。矢交坠,流矢在双方阵地上纷纷坠落。③凌,侵犯。阵,阵地。躐(liè),践踏。行(hánɡ),队伍的行列。殪(yì),毙。右刃伤,右边的骖马也被兵刃杀伤。④霾,通“埋”。絷(zhì),绊住。援,拿。玉枹(fú),嵌玉饰的鼓槌。⑤天时,天象。怼(duì),怨愤。威灵,神灵。严,痛杀。⑥反,返。忽,渺茫无际。超远,遥远。⑦惩,恐惧。⑧武,力量强大。⑨神以灵,神灵显赫,指精神不死。为鬼雄,鬼中的英雄好汉。解析: B.旌:旗,旗帜。

答案: B19.对下列诗句的解释,错误的一项是( )

A.旌蔽日兮敌若云

战旗遮蔽了太阳啊,敌人像云一样涌上来。

B.天时怼兮威灵怒

天昏地暗,鬼神震怒,天阴沉得要塌下来。C.平原忽兮路超远

平原渺茫辽阔,离家路途遥远。

D.魂魄毅兮为鬼雄

忠魂毅魄啊,永远都是鬼中的英雄。

解析: B.天时怼:天神怨怒。

答案: B20.对这首诗的题旨分析不当的一项是( )

A.国殇,泛指为国牺牲的人。这是一首赞颂为国牺牲的将士的歌。

B.国殇,为国而死的人。这是一首祭奠神灵的歌辞。

C.这首诗通过祭阵亡将士,歌颂卫国战争中英雄们崇高的品质与宁死不屈的坚强斗志。D.这首诗用祭者的语气,沉痛地描述了楚秦战争的真实情况,表现了屈原同人民的血肉相连的感情。

解析: B.“神灵”错。

答案: B21.把下边的长句改成几个意思连贯的短句,不得改变句意。

历史剧《屈原》叙写了战国时代楚怀王不图自强,不辨敌友,梦想依附秦国的故事,屈原虽然“信而见疑,忠而被谤”,却依然深怀爱国热忱,同朝廷绝齐亲秦的反动势力进行顽强斗争的故事。

________________________________________________________________________答案: 战国时代楚怀王不图自强,不辨敌友,梦想依附秦国;屈原虽然“信而见疑,忠而被谤”,却依然深怀爱国热忱。历史剧《屈原》叙写了屈原同朝廷绝齐亲秦的反动势力进行顽强斗争的故事。22.阅读下面一则消息,完成后面的题目。

巴黎时间24日,由韩国申报的江陵端午祭被联合国教科文组织正式确定为“人类传说及无形遗产著作”。对于韩国端午节申遗成功这个结果,专家在接受记者采访时称:“无形文化遗产是全人类共同的财富,我们的文化传统被别国认同不是一件坏事,但增强国民的文化遗产保护意识也是值得重视的一个问题”。另据专家介绍,联合国教科文组织规定:一个国家两年才能申报一项无形遗产。 中国急需保护的无形遗产很多,所以才导致此次韩国抢先申报。韩国的端午祭由舞蹈、萨满祭祀、民间艺术展示等内容构成,与中国人吃粽子、划龙舟、纪念屈原是两回事,唯一的相同点是都在中国的端午节期间举行。韩国申遗成功值得我们思考,他们在传统的文化活动中注入了现代元素,成功地实现了现代转型,并得到了国际认同,这对于中国文化遗产的保护有借鉴意义。韩国端午节申遗成功,从去年至今,在中国学术界和民间都产生了极大的反响,令国人反思。

(1)请你为这则新闻拟一个恰当的标题,填写在横线上。(20字以内)

________________________________________________________________________

(2)在对待文化遗产上,韩国端午节申遗成功给我们的启示是什么?(根据这则报道归纳)

________________________________________________________________________答案: (1)端午节姓“韩”令国人反思(或“韩国端午节‘申遗’成功,令国人反思”)

(2)①需要增强对文化遗产的保护意识;②应将传统文化与现代元素有机结合,实现现代转型;③要借鉴他国对文化遗产的保护措施。23.每个节日都是一道独特的风景线,请分别用一句话概括下面两个节日的特点。

(示例)清明节:雨也纷纷泪也涟涟,思也悠悠意也绵绵。

(1)端午节:________________________________________________________________________

(2)中秋节:________________________________________________________________________答案: (1)龙舟竞发千帆舞,汨罗江畔吊屈原。

(2)月到中秋圆,亲人心相连。□ 关于《离骚》

《离骚》是屈原用他的理想、遭遇、痛苦、热情以至于整个生命所熔铸而成的宏伟诗篇,其中闪耀着诗人鲜明的个性光辉,这在中国文学史上,还是第一次出现。《离骚》的创作,既植根于现实,又富于幻想色彩。诗中大量运用古代神话和传说,通过极其丰富的想象和联想,并采取铺陈描叙的写法,把现实人物、历史人物、神话人物交织在一起,把地上和天国、人间和幻境、过去和现在交织在一起构成了瑰丽奇特、绚烂多彩的幻想世界,从而产生了强烈的艺术魅力。诗中又大量运用“香草美人”的比兴手法,把抽象的意识品性、复杂的现实关系生动形象地表现出来。《离骚》作为长篇巨著,所表现的思想内容是极其丰富的。关于它的内容层次,历来也有各种各样的分法。大致说来,诗的前面部分是从自己的世系、品质、修养和抱负写起,回溯了自己辅佐楚王所进行的改革弊政的斗争及受谗被疏的遭遇,表明了自己决不同流合污的政治态度与“九死未悔”的坚定信念;中间部分是借女媭劝告、陈词重华,总结历史上兴亡盛衰的经验教训,阐述了“举贤授能”的政治主张,并从而引出神游天地、“上下求索”的幻想境界,表现了对理想的执著追求;最后部分是在追求不得之后,转而请灵氛占卜、巫咸降神,询问出路,从中反映了去国自疏和怀恋故土的思想矛盾,而在升腾远游之中,“忽临睨夫旧乡”终于不忍心离开自己的祖国,最后决心以死来殉自己的理想。前一部分作为对往事的追忆,偏重于叙写现实;后两部分作为对未来的探求,偏重于驰骋想象,最后则以回到现实结束全篇。诗中通过这样的抒写,塑造了具有崇高品格的抒情主人公形象,反映了诗人实施“美政”、振兴楚国的政治理想和爱国感情,表现了诗人修身洁行的高尚节操和嫉恶如仇的斗争精神,并对楚国的腐败政治和黑暗势力作了无情的揭露和斥责。□ 关于“楚辞”

楚辞是战国时代以屈原为代表的楚国人创作的诗歌,是继《诗经》之后的一种新诗体。屈原继承和发展了《诗经》的四言形式,同时又对楚国民歌加以革新、提炼,进而创造了一种句法参差错落、灵活变幻的新歌形式——楚辞体。这种新诗形式,辞藻华美,对偶工巧,以大量运用“兮”字为其特色。后世因此称这种诗体为“楚辞体”,又由于楚辞中最具有代表性的作品是屈原的《离骚》,所以“楚辞”又称“骚体”。汉成帝时,刘向整理古籍,把屈原、宋玉等人的作品编辑成书,定名为《楚辞》。从此,《楚辞》和《诗经》一样,成了一部诗歌总集名。□ 屈原名句选

1.路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。 (《离骚》)

2.伏清白以死直兮,固前圣之所厚。 (《离骚》)

3.宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也! (《离骚》)

4.民生各有所乐兮,余独好修以为常。(《离骚》)

5.亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。 (《离骚》)6.长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。(《离骚》)

7.举世混浊我独清,众人皆醉我独醒。(《渔父》)

8.吾不能变心而从俗兮,固将愁苦而终穷。(《涉江》)

9.余将董道而不豫兮,固将重昏而终身。(《涉江》)

10.苟余心其端直兮,虽僻远之何伤! (《涉江》)

11.鸟飞返故乡兮,狐死必首丘。(《哀郢》)

12.悲莫悲兮生别离,乐莫乐兮新相知。(《少司命》)屈原的一生是悲剧的一生。他既有“存君兴国”之志,又有治国理乱之能。他“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”,胸怀“美政”理想,企图改善楚国的处境,但却为黑暗势力所围困,从而引发出悲剧性的冲突。而最为感人的是,屈原始终是自己悲剧命运的自觉承担者。他对坚持斗争下去的个人后果本有足够的估计,但他义无反顾,仍去自觉承担:“余固知謇謇之为患兮,忍而不能舍也。”“宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也!”“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩?”明知坚持下去会惨遭不幸,但为了坚守原则,他仍然坚持斗争到底,从而忍受了极大的痛苦,最终导致了人生的极大悲剧。[运用方向] 上述材料可以运用在“爱国”“胸怀”“执著”“理想”“追求”“人格”“选择”等相关话题的作文中。

[精彩运用] “长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。”屈原就是这样一个诗人,忧国忧民。“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒。”屈原就是这样一个史官,信念坚强。“青云衣兮白霓裳,举长矢兮射天狼。”屈原就是这样一个勇士,斗志昂扬。“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。”屈原就是这样一个英雄,不畏强暴。不管历史如何嬗变,不管时代如何变迁,从屈原投入汨罗江的那一刻起,他在楚国百姓心中就牢牢凝固和沉淀了,这注定他的灵魂将得到洗练和超度,割之不断、挥之不去,进而升华为一种伟大的民族精神。时至今日,“屈原”已经不是生活在两千多年前的那个屈大夫,他所代表的是一种时代精神、百姓情结和民族文化,穿越着时空,年年相继,代代相传。巧妙比兴 借物抒情

我国古代诗歌在艺术构思和表现手法上的主要特点是“触物以起情”和“索物以言情”,总括起来就是借物抒情。这一手法和特点,前人在研究《诗经》时已有所发现,把它概括为“比兴”。屈原则对它作了重要发展。首先,他开始把物与我,情与景融合起来,扩大了诗歌的意境,增强了表现力。因此,屈原作品中的“比兴”,不再是简单地以某物比某物,或触物以起兴,而更多的是把物的某些特质与人的思想感情、人格和理想结合起来,融为一体,使物具有象征的意味,使情具有更具体的附着和寄托。《离骚》中的“比”和“兴”,从形象本身来看,是虚构,是想象,但从所表达的内容、思想感情来看,又完全是现实的。它开辟了后世“寄情于景”“托物言志”的表现手法,对我国古代文学,特别是诗歌创作有着极大的影响。[一试身手] 请学习这些写法,以“我和我的祖国”为题,写一首白话诗,抒发自己的爱国感情。读屈原

□ 梁 衡

薄暮冥冥,我在昏黄的灯光下一遍又一遍地读你的《涉江》。心灵的底片便慢慢地点染上一层层殷红,渐深的暮色也仿佛笼上一层悲戚的色泽。那神奇瑰丽的想象连同汨罗江畔孤独清高的身影,深深地攫住了我的心。这是一篇百读不厌的千古名篇。每次阅读,总有一种感动淹没我的心。你也如横空而过的一颗流星,闪烁着凄凉的美丽,划过我的心空。曾在一个落寞而寂寥的深夜,入梦般的想象一颗孤独的灵魂在汨罗江畔或是高峻蔽日的深山之中伴随着自己高远的理想怎样孤独地漫游。如血般的残阳拉长了你的身影,陪伴你的只是杜鹃啼血般的哀鸣。但你只将凝聚着的忧愤的血泪以及自己远大的理想抱负从自己的心灵流出,让一个去国离乡之人的苦难生活的点点滴滴颤动于笔尖,化为一篇篇瑰美绮丽的文字,流芳千古……此刻,你的足音正姗姗向我走来,走向千年之后的今夜,走向寒露沾襟的今夜,走向我阅读的今夜,走向我审视自己灵魂的今夜!依旧是那阵秋冬的绪风,依旧是那般凄寒,你是否依旧一步一回头地望着你的家乡,望着你的祖国?你是否依旧在汨罗江畔执著地守望,守望着能回到祖国,再为祖国贡献出自己的一切?那么,又会有谁能彻悟你凝固在深山之中的沉痛?如果说,生命的过程恰好是从激越走向安详;如果说,人生的岁月必定是从绚烂走向平淡;那么,你真的走得一路安详吗?你那伟大的思想及远大的理想都随滔滔不息的汨罗江水一同远逝了吗?或许,我们只能在那空蒙浩瀚的疏星中读到你的消息,只能从那瑰奇绚丽的篇章中读懂你的思想,读懂你那颗忧郁而滚烫的爱国心,读懂你那种长存于尘世间的顶天立地的精神。而这一切,已经足够了……虔读你的一腔热忱,遥想你短暂一生的苦难历程,我一直都相信你是借文章来抒写自己苍凉的人生!文章中那悲愤、抑郁的倾诉,不都寄寓了你深绾于心的血泪,情浓于心的忠贞吗?每回在嘈杂喧嚣的生活中静下心来,汨罗江畔的呼声就萦绕于耳畔,回响于心际,让我不自觉地以此来观照自己。在这个被言情武打以及各种光怪陆离的书籍杂志充斥的社会,是你在时时提醒我,记着仍浮沉于人世的另一种人生。那些我们时不时就可遭遇的人,不都是在以类似于你的方式在日渐冷漠的街巷里蹀躞吗? 你因《离骚》而不朽,这或许是你不幸的一生中最大的幸运——虽然这是千年以后的事。这也让我想起了许许多多同你一样遭际不幸的生命,他们生命中那些闪光的东西却不为人知。现代被言情武打、卡通漫画宠坏了的眼睛是不屑于咀嚼这些倾诉的。由此,我也常常在阅读你之余,掬一捧清泪,为那些无声消逝了的生命。在光影斑驳的现代社会,固守住我生命里那些最为本真的东西,真的希望你一直都未曾远离我们。或许,你正踏着滔滔江水,穿越千年尘世的风霜,在世界的某个角落远远地注视着我们这群现代人。赏析:作者以《涉江》为切入点,对屈原的一生,特别是对伫立在汨罗江畔的屈原形象展开想象和联想,赞美屈原的高洁品德和爱国精神,咏叹屈原的人生追求,反思今人的价值取向。文章语言精美,善用排比句式,长于体物抒情,给人以美不胜收之感。练规范、练技能、练速度

□ 屈 原“你披发行吟、形容枯槁,一声悲叹‘举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒’,就已经全无遮掩地宣泄出你的任性和倔强。那‘鸾鸟凤凰,日以运兮’的无奈,‘燕雀乌鹊,巢堂坛兮’的愤懑,令你只能选择以死亡来树立尊严。你不管别人诧异的眼光,你只一心一意地构筑那个人格的圣殿。”近年来,屈原及其作品成为备受考生青睐的作文素材,而且不少佳作也因此获得满分。探究:提起屈原,人们就会想到《离骚》。你知道“离骚”的含义吗?你能从这首诗中看到一个怎样的屈原呢?一、古字通假

(1)偭规矩而改错 ____通____ ________

(2)何方圜之能周兮 ____通____ ________

(3)忳郁邑余侘傺兮 ____通____ ________

(4)进不入以离尤兮 ____通____ ________

(5)芳菲菲其弥章 ____通____ ________【自主校对】

一、(1)错 措 措施 (2)圜 圆 圆形 (3)郁邑 郁悒 忧愁苦闷 (4)离 罹 遭受 (5)章 彰 明显

二、修:善,美好/整理/研究,学习/高,长/著,撰写;相:相互/观察,选择/辅助,扶助/辅助君主掌管国事的最高官吏/表示动作偏指一方;固:本来/巩固/固执;虽:唯/即使/虽然三、(1)荒唐,没有准则 (2)善于取巧 (3)改变措施 (4)(路)阻塞不通,引申为走投无路的意思 (5)把……当做 (6)随着流水而消失 (7)修长的样子 (8)废弃、贬斥 (9)受创而改变

四、(1)合群 (2)淫荡之事 (3)哀叹,痛惜 加高;加长 推重 (4)使……行走 使……受屈;使……受抑 (5)为……死 一、作者档案

屈原(约前340年~前278年),名平,字原。战国时期楚国人。杰出的政治家和爱国诗人。1953年,被世界和平理事会确定为当年纪念的世界四位文化名人之一。屈原是中国最伟大的浪漫主义诗人之一。他创立了“楚辞体”。最主要的代表作品有《离骚》《九章》《九歌》《天问》等,其中《离骚》是我国最长的政治抒情诗。其作品洋溢着对楚地楚风的眷恋和报国为民的热情,文字华丽、想象奇特、比喻新奇、内涵深刻,成为中国文学的源头之一。屈原早年受楚怀王信任,任左徒、三闾大夫,同时主持外交事务。政治上他推崇“美政”,主张彰明法度、举贤任能、改革政治、联齐抗秦,具有强烈的忧国忧民的思想。由于性格耿直,加之他人进谗与排挤,曾两次被流放。最后,在绝望和悲愤中,投汨罗江而死。二、背景回放

屈原生活在时代大动荡、社会大变革的战国中后期。当时,新兴地主阶级与奴隶主贵族集团的残余势力,在宗国内部和宗国之间进行着内外交错的复杂斗争。屈原力主革新政治、举贤授能、除残去秽、励精图治,这就突破了贵族集团的局限,触犯了他们的利益。楚国贵族集团中的顽固派不断打击和排挤屈原,使他一生为之奋斗呼号的政治理想得不到实现。他就用诗歌倾吐自己的忧愁幽思和缠绵悱恻的情绪。《史记·屈原贾生列传》里说,他“忧愁幽思而作《离骚》”。一、整体悟读

《离骚》一诗塑造了一个什么样的抒情主人公形象?

参考答案: 《离骚》为我们塑造了屈原这一高大的抒情主人公形象。首先,他有着突出的外部形象特征。“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”“高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离”很多屈原的画像即使不写“屈原”二字,人们也可以一眼认出是屈原。其次,他具有鲜明的思想性格。①他是一位进步的政治家,主张法治(“规矩”“绳墨”),主张举贤授能。②他主张美政,重视人民的利益和人民的作用(“哀民生之多艰”“怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心”),反对统治者的荒淫暴虐和臣子们的追逐私利。③他追求真理,坚强不屈(“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩”)。这个形象,是中华民族精神的集中体现。二、局部涵泳

1.选文中写了哪几方面的矛盾冲突?这些矛盾冲突的根源是什么?

参考答案:2.节选的这部分里第一节先说“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”“伏清白以死直兮,固前圣之所厚”,第二节接着却又说“悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远”,前后是否有矛盾?

参考答案: 第一节写的是诗人遭到小人诬陷、倾轧,君主是非不分,疏远了他。虽然遭到来自方方面面的沉重打击,但他心志弥坚,毫无退缩的念头。第二节里写诗人打算全身而退,高洁自守,不再在政治活动中积极进取,谋求变革,并不意味着诗人就此放弃操守。因此,前后并不矛盾。3.课文描写花草禽虫的用意是什么?

参考答案: 课文中描写花草的诗句有“既替余以蕙兮,又申之以揽茝”“步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息”“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”。这些诗句交代诗人自己被疏弃的原因及被废弃后的行为。显然,诗人用自己爱好奇伟瑰丽的香蕙芳芷比喻自己理想的崇高美好;在被疏弃后的恶劣处境中,诗人仍让自己的马缓行在长满兰草的水边高地,疾驰在长满椒树的山冈,依旧以荷花、荷叶为衣,表现了诗人无论“进”“退”,清白的操守和报国的理想始终不变,九死不悔。在描述楚国群邪蔽贤,自己壮志难酬时,以古来鹰隼和凡鸟不能同群比喻自己不能与小人同流合污的决心。诗人展开丰富的想象,用“蕙”“茝”“鸷鸟”“兰”“椒”“芰荷”“芙蓉”等作比,意象华美,使人不只感受到花草的色和香,更能被一种深远的意境所吸引,这些生长在水国荒地的幽花香草把人们的心情引到奇丽的幻想境界。诗人用它们来象征自己高洁的品德,用披戴来亲近它们,就是象征他的追慕德义,这就写出了诗人的高大芳洁的动人形象。三、开放探究

1.有些同学说《离骚》不像是一首诗,它和学过的其他古体诗有很大的不同,特别是在诗歌的韵律方面。你能总结一下《离骚》形式上的特点吗?

思路提示:(1)押韵。根据上古音韵系统,《离骚》是隔句用韵的。如“余虽好修姱以羁兮,謇朝谇而夕替。既替余以蕙兮,又申之以揽茝”里,“替”“茝”是韵脚;“固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度”里,“错”“度”是韵脚。(2)在句中普遍使用“兮”字。“兮”字是语气助词,没有实在意义。在这首诗里,一般是两句合起来表达一个完整的意思,“兮”字用在上下句中间,增加了停顿,增强了诗歌的节奏感。

(3)大量使用对偶句。

(4)多用双声叠韵连绵词及叠音词。如“羁”“郁邑”“侘傺”“陆离”等是双声词,“岌岌”“菲菲”等是叠音词。2.屈原一生忠君爱国,为实现这一理想,“虽九死其犹未悔”。可以说,屈原是一个英雄,一个大大的英雄。但也有人认为屈原为楚怀王这样的人去死不值得,你认为呢?

思路提示一:屈原是一个传统的悲剧英雄。屈原的一生是为祖国的利益奋斗的一生。他在被谗言离间的情况下,仍念念不忘楚国,始终期盼继续为国效力,最后在绝望中投江而死。因此,这是一个典型的悲剧英雄。思路提示二:屈原的死不值得。在战国纷争的时代,有才能的人投靠名主的例子不胜枚举。以屈原的才干,在当时的情况下很容易找到一个识才的名君,因此屈原辅佐君主成就一番霸业也未可知,结果屈原却在楚国郁郁而死。因此,他的死不值得。一、文脉梳理

二、意旨探微

《离骚》整首诗是通过美人香草的比喻,借神话传说和丰富的想像,表达了作者革新图强的政治抱负和同腐朽势力作斗争的坚强意志,抒发了作者热爱祖国的感情。而节选的这一部分,则表现了作者对人民疾苦的关心和对美德的追求,表达了即使在恶劣的环境中,也决不向黑暗势力妥协而与世俗同流合污,决不改变自己的高尚操守和报国情志的思想。 1.比喻象征手法的运用

《离骚》比喻、象征手法的运用十分广泛,比喻形象丰富复杂、互相联系,塑造出一组组富于象征色彩的意象群。例如,用“蕙”“揽茝”“蛾眉”比喻自己的美德;用“灵修”这种神圣的事物比喻君王、君心;用“众女”比喻群奸;用“初服”比喻原先的志向;“鸷鸟”比喻诗人的刚烈不群。这些比喻给人留下了丰富的想象。用“芰荷”“芙蓉”表现诗人美好的精神境界,充满了浓郁的浪漫主义气息。2.风格独特的楚辞骚体

屈原继承和发展了《诗经》的四言形式,同时又对楚国民歌加以革新、提炼,进而创造了一种句法参差错落,灵活变换的新诗歌形式——楚辞体。这种新诗形式,具有浓厚的楚地色彩,词藻华美,对偶工巧,以大量运用“兮”字为其特色,比起《诗经》来,更便于表达丰富深刻的社会内容,抒写奔腾澎湃的激情。“不有屈原,岂见《离骚》”(刘勰《文心雕龙·辨骚》),没有屈原便不会有楚辞体的产生。因此,屈原的出现,标志着为贵族所垄断的定型化了的“雅”“颂”文学被打破,标志着由群众文学进入自觉的作家创作时代,也标志着我国古典诗歌的发展跨入了一个崭新的阶段。1.名句默写。

(1)长太息以掩涕兮,________________。

(2)亦余心之所善兮,________________。

(3)________________,余不忍为此态也!

(4)伏清白以死直兮,________________。

(5)回朕车以复路兮,________________。答案: (1)哀民生之多艰 (2)虽九死其犹未悔 (3)宁溘死以流亡兮 (4)固前圣之所厚 (5)及行迷之未远2.按理解填空。

毛泽东在《沁园春·雪》中有“唐宗宋祖,稍逊风骚”的句子。“风”本指我国第一部诗歌总集《________》,它开创我国________主义诗歌的先河;“骚”本指以________的《离骚》为代表的________,它开创我国________主义诗歌的先河。现在一般以“风骚”泛指________。

答案: 诗经 现实 屈原 楚辞 浪漫 文采才华解析: 错通措,措施。

答案: C解析: ①“以”连词,表并列;②“以”连词,表承接。两个“固”副词,本来。

答案: C解析: D项为名词作动词,合群。其他均为使动用法。

答案: D一、文段精析

阅读下面的文字,完成6~11题。

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱以羁兮,謇朝谇而夕替。既替余以蕙兮,又申之以揽茝。亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也!鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮?夫孰异道而相安?屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远。步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息。进不入以离尤兮,退将复修吾初服。制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。民生各有所乐兮,余独好修以为常。虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩?6.分析下面诗句所表现的诗人的品德和情怀。

(1)长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

________________________________________________________________________

(2)亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

________________________________________________________________________(3)宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也!

________________________________________________________________________

(4)伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

________________________________________________________________________答案: (1)忧国忧民,热爱祖国,关心黎民。

(2)坚持正道,献身理想。

(3)嫉恶如仇,不同流合污。

(4)刚正不阿,一身正气。7.“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”与“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”一样,是千百年来人们自嘲自勉的名句,怎样理解其准确含意?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________答案: 这句诗的字面意思是:这也是我心所向往的美德啊,纵使死上千万次我也绝不后悔。这里表达的是屈原宁死不屈,不与腐朽的楚国贵族同流合污的坚定决心。8.节选的这部分里第一段先说“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”“伏清白以死直兮,固前圣之所厚”,第二段接着却又说“悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远”,前后是否矛盾?

________________________________________________________________________答案: 第一段写的是诗人因正道直行,不同流合污,因而遭到小人诬陷、倾轧,君主是非不分,疏远了他。虽然遭到来自方方面面的沉重打击,但他心志弥坚,毫无变通、退缩的念头。“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”“伏清白以死直兮,固前圣之所厚”等就是对这种心志的表白。第二段里写诗人打算全身而退,高洁自守,不再在政治活动中积极进取,谋求变革。“悔相道之不察兮。延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远”是就在政治活动中的进退来说的,并不意味着诗人就此放弃操守。因此,前后并不矛盾。9.请找出本诗运用比兴之处并填在下面的横线上。

(1)____________喻指____________

(2)____________喻指____________

(3)____________喻指____________

(4)____________喻指____________

(5)____________喻指____________

(6)____________喻指____________答案: (1)羁 束缚、约束。(2)蕙、揽茝 高尚的德行。(3)灵修 君王(楚怀王)。(4)众女 许多小人。(5)蛾眉 高尚德行。(6)鸷鸟、芰荷、芙蓉 自己。10.诗的最后两句表达了诗人怎样的思想感情?

________________________________________________________________________

答案: 对理想的执著追求。11.翻译画线句子。

(1)怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。

译文:________________________________________________________________________

(2)鸷鸟之不群兮,自前世而固然。

译文:________________________________________________________________________(3)高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。

译文:________________________________________________________________________

(4)佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。

译文:________________________________________________________________________答案: (1)怨恨君王荒唐啊,始终不能体察我的良苦用心。

(2)凶猛的鸟不会与凡鸟同群啊,自古以来就是这样。

(3)再加高我高高的帽子啊,再加长我长长的佩带。

(4)佩戴上缤纷而又多彩的服饰啊,菲菲芳香更加显著。二、类文迁移

(一)阅读下面的文字,完成12~17题。

屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世浑浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物而能与世推移。举世浑浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不其糟而啜其醨?何故怀瑾握瑜而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣,人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白而蒙世俗之温蠖乎?”

渔父莞尔而笑,鼓波而去,乃歌曰:“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足。”遂去,不复与言。(节选自《史记·屈原贾谊列传》)解析: B.形容:古代为名词,指身体和容貌;现在也可指身体和容貌,但这个意思很少用,而更常用作动词,意思是对事物的形象或性质加以描述。

答案: B解析: D.“何”都表示反问,可译为“为什么”。A.到/介词,表示被动,译为“被”。B.动词,看见/介词,表示被动。C.介词,因/介词,泽为“把”或“让”。

答案: D14.作者借渔人之口,责问屈原“何故怀瑾握瑜而自令见放为”的用意是( )

A.屈原过于清高正直,不仅遭人嫉妒,而且为一般人所不理解,指出屈原不能知权达变以适应社会,顺应时代发展。

B.说明屈原坚持节操,德才兼备,不肯同流合污,意在指责楚王无知人之明,同时也含蓄地批评屈原孤芳自赏的态度。C.赞扬了屈原保持高尚美好的节操和志向,作者借渔父之口,表达了对迫害屈原的那个昏聩邪恶的统治集团的愤恨。

D.肯定了屈原能保持高尚美好的节操和志向,但不同意屈原认为整个世界都混浊的见解,作者比屈原要客观辩证一些。 解析: 要抓住这部分形为记叙,实为议论的特点,司马迁以转述人物对话的方式,对屈原进行侧面描写,既评屈原之志,又抒自己之情。

答案: C15.将阅读材料中画线的语句翻译成现代汉语。

(1)子非三闾大夫欤?何故而至此?

译文:________________________________________________________________________

(2)何故怀瑾握瑜而自令见放为?

译文:________________________________________________________________________答案: (1)您不是三闾大夫吗?为什么来到了这个地方?

(2)为什么要保持美玉般的节操,自取被逐呢?16.屈原以“新沐者必弹冠,新浴者必振衣”和渔父以“沧浪之水”的比喻各说明什么?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________答案: 屈原以“新沐者必弹冠,新浴者必振衣”说明“人不能以身之察察,受物之汶汶”;渔夫以“沧浪之水”的比喻说明“人不能凝滞于物,而应与世推移”。17.对于“屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁”的原因。屈原和渔父的看法分别是什么?对屈原和渔父的一番对话,你是怎样看的?

屈原:________________________________________________________________________

渔父:________________________________________________________________________你的看法:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________答案: 举世浑浊而我独清,众人皆醉而我独醒。

凝滞于物不能与世推移。

屈原的话表现出了坚守正直节操的高风亮节,渔父的看法则是在回避矛盾。(二)阅读屈原的《国殇》,完成18~20题。

操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接①。

旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先②。

凌余阵兮躐余行,左骖殪兮右刃伤③。

霾两轮兮絷四马,援玉枹兮击鸣鼓④。 天时怼兮威灵怒,严杀尽兮弃原野⑤。

出不入兮往不反,平原忽兮路超远⑥。

带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩⑦。

诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌⑧。

身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄⑨。【注】 ①吴戈,吴地产的戈,当时这种戈最锋利。错,交错。毂(ɡǔ),车轮中心的圆木。短兵,刀剑一类的兵器。②若云,像云一样多。矢交坠,流矢在双方阵地上纷纷坠落。③凌,侵犯。阵,阵地。躐(liè),践踏。行(hánɡ),队伍的行列。殪(yì),毙。右刃伤,右边的骖马也被兵刃杀伤。④霾,通“埋”。絷(zhì),绊住。援,拿。玉枹(fú),嵌玉饰的鼓槌。⑤天时,天象。怼(duì),怨愤。威灵,神灵。严,痛杀。⑥反,返。忽,渺茫无际。超远,遥远。⑦惩,恐惧。⑧武,力量强大。⑨神以灵,神灵显赫,指精神不死。为鬼雄,鬼中的英雄好汉。解析: B.旌:旗,旗帜。

答案: B19.对下列诗句的解释,错误的一项是( )

A.旌蔽日兮敌若云

战旗遮蔽了太阳啊,敌人像云一样涌上来。

B.天时怼兮威灵怒

天昏地暗,鬼神震怒,天阴沉得要塌下来。C.平原忽兮路超远

平原渺茫辽阔,离家路途遥远。

D.魂魄毅兮为鬼雄

忠魂毅魄啊,永远都是鬼中的英雄。

解析: B.天时怼:天神怨怒。

答案: B20.对这首诗的题旨分析不当的一项是( )

A.国殇,泛指为国牺牲的人。这是一首赞颂为国牺牲的将士的歌。

B.国殇,为国而死的人。这是一首祭奠神灵的歌辞。

C.这首诗通过祭阵亡将士,歌颂卫国战争中英雄们崇高的品质与宁死不屈的坚强斗志。D.这首诗用祭者的语气,沉痛地描述了楚秦战争的真实情况,表现了屈原同人民的血肉相连的感情。

解析: B.“神灵”错。

答案: B21.把下边的长句改成几个意思连贯的短句,不得改变句意。

历史剧《屈原》叙写了战国时代楚怀王不图自强,不辨敌友,梦想依附秦国的故事,屈原虽然“信而见疑,忠而被谤”,却依然深怀爱国热忱,同朝廷绝齐亲秦的反动势力进行顽强斗争的故事。

________________________________________________________________________答案: 战国时代楚怀王不图自强,不辨敌友,梦想依附秦国;屈原虽然“信而见疑,忠而被谤”,却依然深怀爱国热忱。历史剧《屈原》叙写了屈原同朝廷绝齐亲秦的反动势力进行顽强斗争的故事。22.阅读下面一则消息,完成后面的题目。

巴黎时间24日,由韩国申报的江陵端午祭被联合国教科文组织正式确定为“人类传说及无形遗产著作”。对于韩国端午节申遗成功这个结果,专家在接受记者采访时称:“无形文化遗产是全人类共同的财富,我们的文化传统被别国认同不是一件坏事,但增强国民的文化遗产保护意识也是值得重视的一个问题”。另据专家介绍,联合国教科文组织规定:一个国家两年才能申报一项无形遗产。 中国急需保护的无形遗产很多,所以才导致此次韩国抢先申报。韩国的端午祭由舞蹈、萨满祭祀、民间艺术展示等内容构成,与中国人吃粽子、划龙舟、纪念屈原是两回事,唯一的相同点是都在中国的端午节期间举行。韩国申遗成功值得我们思考,他们在传统的文化活动中注入了现代元素,成功地实现了现代转型,并得到了国际认同,这对于中国文化遗产的保护有借鉴意义。韩国端午节申遗成功,从去年至今,在中国学术界和民间都产生了极大的反响,令国人反思。

(1)请你为这则新闻拟一个恰当的标题,填写在横线上。(20字以内)

________________________________________________________________________

(2)在对待文化遗产上,韩国端午节申遗成功给我们的启示是什么?(根据这则报道归纳)

________________________________________________________________________答案: (1)端午节姓“韩”令国人反思(或“韩国端午节‘申遗’成功,令国人反思”)

(2)①需要增强对文化遗产的保护意识;②应将传统文化与现代元素有机结合,实现现代转型;③要借鉴他国对文化遗产的保护措施。23.每个节日都是一道独特的风景线,请分别用一句话概括下面两个节日的特点。

(示例)清明节:雨也纷纷泪也涟涟,思也悠悠意也绵绵。

(1)端午节:________________________________________________________________________

(2)中秋节:________________________________________________________________________答案: (1)龙舟竞发千帆舞,汨罗江畔吊屈原。

(2)月到中秋圆,亲人心相连。□ 关于《离骚》

《离骚》是屈原用他的理想、遭遇、痛苦、热情以至于整个生命所熔铸而成的宏伟诗篇,其中闪耀着诗人鲜明的个性光辉,这在中国文学史上,还是第一次出现。《离骚》的创作,既植根于现实,又富于幻想色彩。诗中大量运用古代神话和传说,通过极其丰富的想象和联想,并采取铺陈描叙的写法,把现实人物、历史人物、神话人物交织在一起,把地上和天国、人间和幻境、过去和现在交织在一起构成了瑰丽奇特、绚烂多彩的幻想世界,从而产生了强烈的艺术魅力。诗中又大量运用“香草美人”的比兴手法,把抽象的意识品性、复杂的现实关系生动形象地表现出来。《离骚》作为长篇巨著,所表现的思想内容是极其丰富的。关于它的内容层次,历来也有各种各样的分法。大致说来,诗的前面部分是从自己的世系、品质、修养和抱负写起,回溯了自己辅佐楚王所进行的改革弊政的斗争及受谗被疏的遭遇,表明了自己决不同流合污的政治态度与“九死未悔”的坚定信念;中间部分是借女媭劝告、陈词重华,总结历史上兴亡盛衰的经验教训,阐述了“举贤授能”的政治主张,并从而引出神游天地、“上下求索”的幻想境界,表现了对理想的执著追求;最后部分是在追求不得之后,转而请灵氛占卜、巫咸降神,询问出路,从中反映了去国自疏和怀恋故土的思想矛盾,而在升腾远游之中,“忽临睨夫旧乡”终于不忍心离开自己的祖国,最后决心以死来殉自己的理想。前一部分作为对往事的追忆,偏重于叙写现实;后两部分作为对未来的探求,偏重于驰骋想象,最后则以回到现实结束全篇。诗中通过这样的抒写,塑造了具有崇高品格的抒情主人公形象,反映了诗人实施“美政”、振兴楚国的政治理想和爱国感情,表现了诗人修身洁行的高尚节操和嫉恶如仇的斗争精神,并对楚国的腐败政治和黑暗势力作了无情的揭露和斥责。□ 关于“楚辞”

楚辞是战国时代以屈原为代表的楚国人创作的诗歌,是继《诗经》之后的一种新诗体。屈原继承和发展了《诗经》的四言形式,同时又对楚国民歌加以革新、提炼,进而创造了一种句法参差错落、灵活变幻的新歌形式——楚辞体。这种新诗形式,辞藻华美,对偶工巧,以大量运用“兮”字为其特色。后世因此称这种诗体为“楚辞体”,又由于楚辞中最具有代表性的作品是屈原的《离骚》,所以“楚辞”又称“骚体”。汉成帝时,刘向整理古籍,把屈原、宋玉等人的作品编辑成书,定名为《楚辞》。从此,《楚辞》和《诗经》一样,成了一部诗歌总集名。□ 屈原名句选

1.路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。 (《离骚》)

2.伏清白以死直兮,固前圣之所厚。 (《离骚》)

3.宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也! (《离骚》)

4.民生各有所乐兮,余独好修以为常。(《离骚》)

5.亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。 (《离骚》)6.长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。(《离骚》)

7.举世混浊我独清,众人皆醉我独醒。(《渔父》)

8.吾不能变心而从俗兮,固将愁苦而终穷。(《涉江》)

9.余将董道而不豫兮,固将重昏而终身。(《涉江》)

10.苟余心其端直兮,虽僻远之何伤! (《涉江》)

11.鸟飞返故乡兮,狐死必首丘。(《哀郢》)

12.悲莫悲兮生别离,乐莫乐兮新相知。(《少司命》)屈原的一生是悲剧的一生。他既有“存君兴国”之志,又有治国理乱之能。他“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”,胸怀“美政”理想,企图改善楚国的处境,但却为黑暗势力所围困,从而引发出悲剧性的冲突。而最为感人的是,屈原始终是自己悲剧命运的自觉承担者。他对坚持斗争下去的个人后果本有足够的估计,但他义无反顾,仍去自觉承担:“余固知謇謇之为患兮,忍而不能舍也。”“宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也!”“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩?”明知坚持下去会惨遭不幸,但为了坚守原则,他仍然坚持斗争到底,从而忍受了极大的痛苦,最终导致了人生的极大悲剧。[运用方向] 上述材料可以运用在“爱国”“胸怀”“执著”“理想”“追求”“人格”“选择”等相关话题的作文中。

[精彩运用] “长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。”屈原就是这样一个诗人,忧国忧民。“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒。”屈原就是这样一个史官,信念坚强。“青云衣兮白霓裳,举长矢兮射天狼。”屈原就是这样一个勇士,斗志昂扬。“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。”屈原就是这样一个英雄,不畏强暴。不管历史如何嬗变,不管时代如何变迁,从屈原投入汨罗江的那一刻起,他在楚国百姓心中就牢牢凝固和沉淀了,这注定他的灵魂将得到洗练和超度,割之不断、挥之不去,进而升华为一种伟大的民族精神。时至今日,“屈原”已经不是生活在两千多年前的那个屈大夫,他所代表的是一种时代精神、百姓情结和民族文化,穿越着时空,年年相继,代代相传。巧妙比兴 借物抒情

我国古代诗歌在艺术构思和表现手法上的主要特点是“触物以起情”和“索物以言情”,总括起来就是借物抒情。这一手法和特点,前人在研究《诗经》时已有所发现,把它概括为“比兴”。屈原则对它作了重要发展。首先,他开始把物与我,情与景融合起来,扩大了诗歌的意境,增强了表现力。因此,屈原作品中的“比兴”,不再是简单地以某物比某物,或触物以起兴,而更多的是把物的某些特质与人的思想感情、人格和理想结合起来,融为一体,使物具有象征的意味,使情具有更具体的附着和寄托。《离骚》中的“比”和“兴”,从形象本身来看,是虚构,是想象,但从所表达的内容、思想感情来看,又完全是现实的。它开辟了后世“寄情于景”“托物言志”的表现手法,对我国古代文学,特别是诗歌创作有着极大的影响。[一试身手] 请学习这些写法,以“我和我的祖国”为题,写一首白话诗,抒发自己的爱国感情。读屈原

□ 梁 衡

薄暮冥冥,我在昏黄的灯光下一遍又一遍地读你的《涉江》。心灵的底片便慢慢地点染上一层层殷红,渐深的暮色也仿佛笼上一层悲戚的色泽。那神奇瑰丽的想象连同汨罗江畔孤独清高的身影,深深地攫住了我的心。这是一篇百读不厌的千古名篇。每次阅读,总有一种感动淹没我的心。你也如横空而过的一颗流星,闪烁着凄凉的美丽,划过我的心空。曾在一个落寞而寂寥的深夜,入梦般的想象一颗孤独的灵魂在汨罗江畔或是高峻蔽日的深山之中伴随着自己高远的理想怎样孤独地漫游。如血般的残阳拉长了你的身影,陪伴你的只是杜鹃啼血般的哀鸣。但你只将凝聚着的忧愤的血泪以及自己远大的理想抱负从自己的心灵流出,让一个去国离乡之人的苦难生活的点点滴滴颤动于笔尖,化为一篇篇瑰美绮丽的文字,流芳千古……此刻,你的足音正姗姗向我走来,走向千年之后的今夜,走向寒露沾襟的今夜,走向我阅读的今夜,走向我审视自己灵魂的今夜!依旧是那阵秋冬的绪风,依旧是那般凄寒,你是否依旧一步一回头地望着你的家乡,望着你的祖国?你是否依旧在汨罗江畔执著地守望,守望着能回到祖国,再为祖国贡献出自己的一切?那么,又会有谁能彻悟你凝固在深山之中的沉痛?如果说,生命的过程恰好是从激越走向安详;如果说,人生的岁月必定是从绚烂走向平淡;那么,你真的走得一路安详吗?你那伟大的思想及远大的理想都随滔滔不息的汨罗江水一同远逝了吗?或许,我们只能在那空蒙浩瀚的疏星中读到你的消息,只能从那瑰奇绚丽的篇章中读懂你的思想,读懂你那颗忧郁而滚烫的爱国心,读懂你那种长存于尘世间的顶天立地的精神。而这一切,已经足够了……虔读你的一腔热忱,遥想你短暂一生的苦难历程,我一直都相信你是借文章来抒写自己苍凉的人生!文章中那悲愤、抑郁的倾诉,不都寄寓了你深绾于心的血泪,情浓于心的忠贞吗?每回在嘈杂喧嚣的生活中静下心来,汨罗江畔的呼声就萦绕于耳畔,回响于心际,让我不自觉地以此来观照自己。在这个被言情武打以及各种光怪陆离的书籍杂志充斥的社会,是你在时时提醒我,记着仍浮沉于人世的另一种人生。那些我们时不时就可遭遇的人,不都是在以类似于你的方式在日渐冷漠的街巷里蹀躞吗? 你因《离骚》而不朽,这或许是你不幸的一生中最大的幸运——虽然这是千年以后的事。这也让我想起了许许多多同你一样遭际不幸的生命,他们生命中那些闪光的东西却不为人知。现代被言情武打、卡通漫画宠坏了的眼睛是不屑于咀嚼这些倾诉的。由此,我也常常在阅读你之余,掬一捧清泪,为那些无声消逝了的生命。在光影斑驳的现代社会,固守住我生命里那些最为本真的东西,真的希望你一直都未曾远离我们。或许,你正踏着滔滔江水,穿越千年尘世的风霜,在世界的某个角落远远地注视着我们这群现代人。赏析:作者以《涉江》为切入点,对屈原的一生,特别是对伫立在汨罗江畔的屈原形象展开想象和联想,赞美屈原的高洁品德和爱国精神,咏叹屈原的人生追求,反思今人的价值取向。文章语言精美,善用排比句式,长于体物抒情,给人以美不胜收之感。练规范、练技能、练速度