【同步导学】2013高中语文 8图片两组课件 苏教版必修2

文档属性

| 名称 | 【同步导学】2013高中语文 8图片两组课件 苏教版必修2 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 712.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-12-28 21:22:23 | ||

图片预览

文档简介

课件32张PPT。山 馆

□ 余 靖

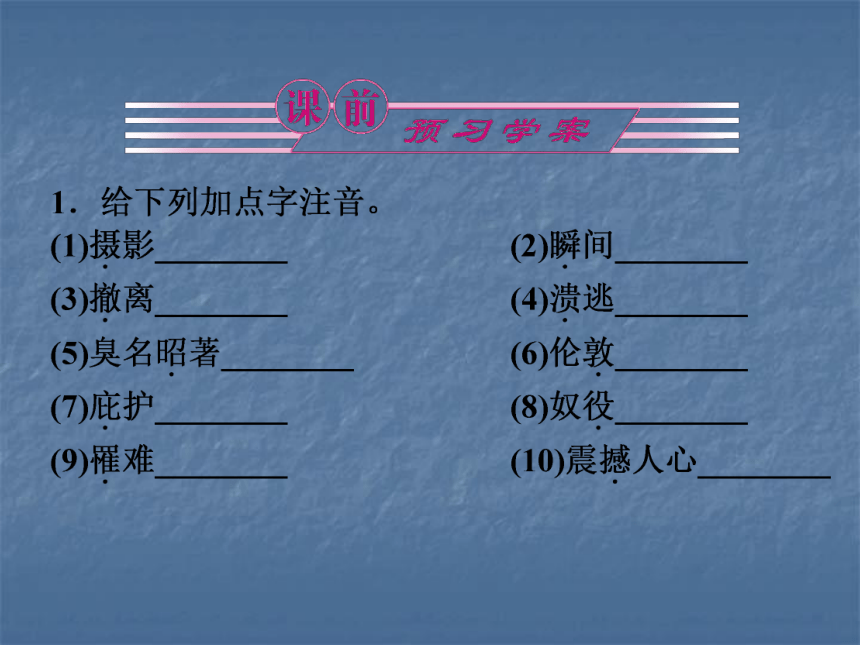

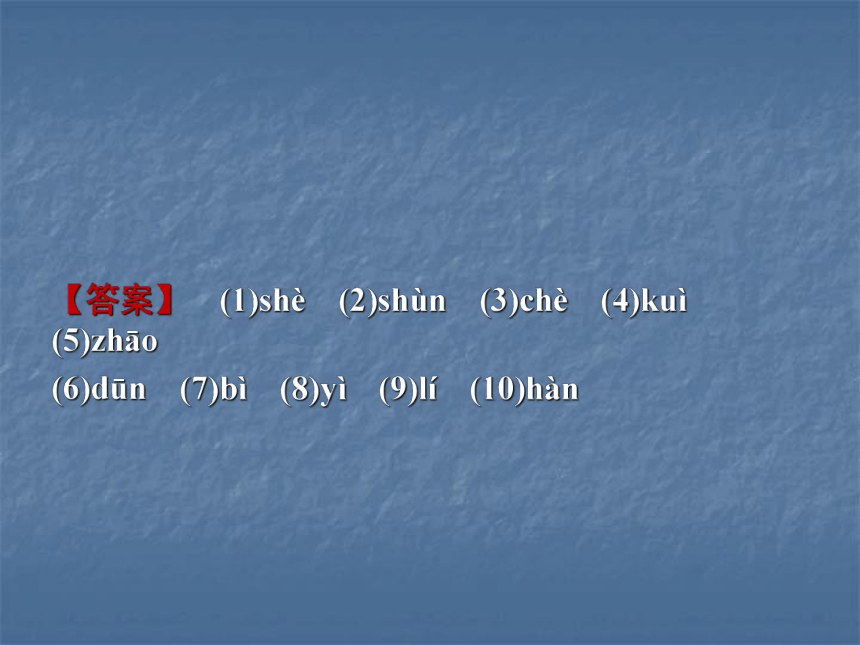

【注】 ①竹扉:竹子做的门。②远岫:远处的峰峦。③畬田:开垦过三年的田。④渊明:陶潜,陶渊明。【鉴赏提示】 余靖,生平不详。余靖因支持范仲淹改革,被贬官。此诗大约是他晚年所作,有陶潜、王维田园诗的遗韵,在对自然景物的描写中带孤独惆怅之情。首联描绘了一幅凄清孤寂的图画。颔、颈两联是诗人近看远眺的秋天景色。末联直抒胸臆,表达自己孤独惆怅的心情。全诗采用由近及远、从景到情的写法,过渡自然,浑然一体。【答案】 (1)shè (2)shùn (3)chè (4)kuì (5)zhāo

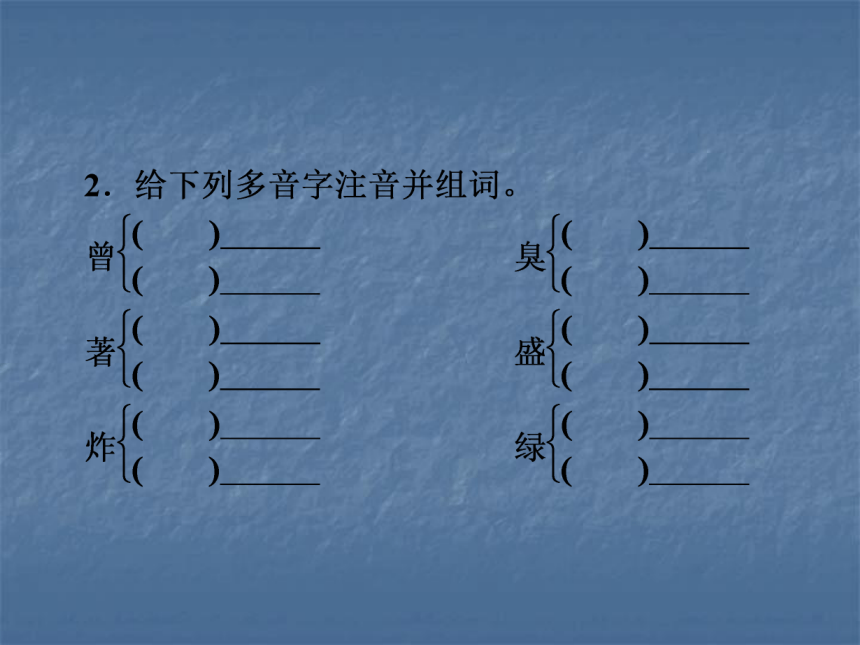

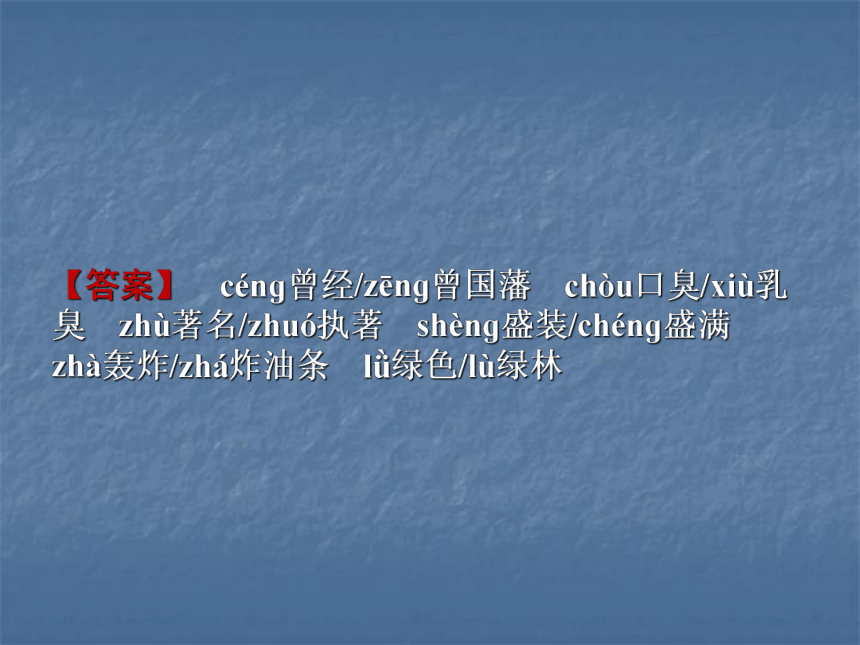

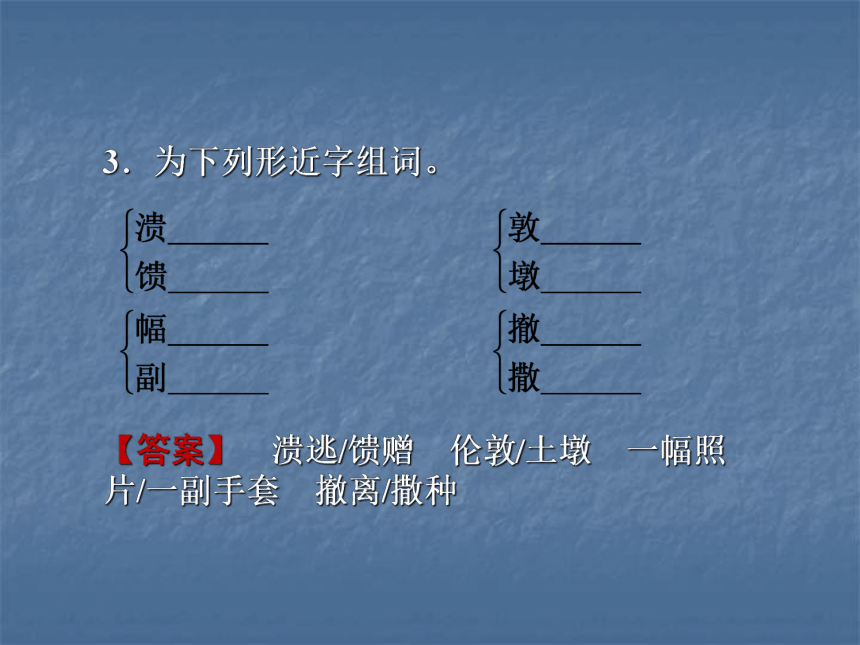

(6)dūn (7)bì (8)yì (9)lí (10)hàn【答案】 cénɡ曾经/zēnɡ曾国藩 chòu口臭/xiù乳臭 zhù著名/zhuó执著 shènɡ盛装/chénɡ盛满 zhà轰炸/zhá炸油条 lǜ绿色/lù绿林3.为下列形近字组词。

【答案】 溃逃/馈赠 伦敦/土墩 一幅照片/一副手套 撤离/撒种4.辨析词义,选择最恰当的词语填写在句中横线上。

(1)撤离·撤退

A.唐家山堰塞湖有决堤的危险,我们正在开紧急______会议。

B.短短两三分钟之内,总部3万多名员工,包括有上千人办公的商贸和技术中心两栋高层建筑内所有人员,安全________到空旷的安全地带,没有发生一起人员踩踏等重大人员伤亡事故。(2)悉心·细心

A.北宋散文家曾巩,曾来滁州拜欧阳修为师,得到欧阳修的________指导,并常与欧阳修同游琅琊山和醉翁亭。

B.2010年山东高考卷是一套较为成熟的试题:稳定、常规,只要考生________是容易高质量完成的。(3)震撼·振奋

A.电影人纷纷以各种方式,表达对灾区人民的一份牵挂和关爱,同时也希望他们________精神,早日重新建立起美好的家园。

B.据前去上海虹口现场考证回京的歌迷介绍,足有18米高的“王”字舞台超级________,加上大型多媒体、升降机、光影烟火、服装道具等配合,完美呈现出韩国演唱会的奢华与精致。【解析】 (1)“撤离”指撤退并离开,常带处所宾语,如:撤离危险地带。“撤退”指军队放弃阵地或已占领的地区。

(2)“悉心”用尽所有的心思,如“悉心研究”。“细心”指用心仔细,如“细心观察”。

(3)“振奋”使精神振作奋发,如“人人振奋,个个当先”。“震撼”震动,动摇,如“震撼人心”“滚滚春雷,震撼大地。”

【答案】 (1)A.撤退 B.撤离 (2)A.悉心 B.细心 (3)A.振奋 B.震撼1.研究第一、二幅图片,看它在描述什么?

明确:

整体上看:一在表现巨大的废墟和一个弱小的儿童。应注意的细节:大片的被炸毁的火车站,受伤的哭泣的弱小的无助的儿童。二在表现从战场上归来的丈夫和妻子的拥抱。注意的细节:巨大而空旷机场,横放的拐杖,正拄着的拐杖,失去了一条腿,一只手臂在拥抱妻子,想象丈夫的表情。2.作者在拍摄照片的时候可以有许多种选择,在上两张照片中,为何只选择了一个儿童,一对夫妻?

明确:

A.更能震撼人心,巨大的废墟,空旷的机场,微小的人,形成对比,展现了生命的渺小与无奈。B.引起更丰富的想象:儿童的父母呢?周围的人呢?儿童受到什么样的伤?更让人感觉到在巨大的飞机的轰鸣声中这孩子的哭泣是多么的无奈和微弱,不禁让人潸然泪下。他们夫妻团聚了,当年一起出征的其他的人呢?空旷的机场怎么没有他们的身影?丈夫是什么样的心情?是谁让他们走向战场?伤残的士兵怎样生活?

3.两幅图片让你还想到什么?联系学过的历史知识,做一下总结。

明确:无论是被侵略的国家还是去攻打别人的国家,受伤的都是他们的人民,但他们往往是最无辜的。4.分析图三:

注意细节:枪,父子,哭泣的孩子,悲伤的父亲,题眉:爸爸,别去。

明确:

武器和父子亲情本毫无关系,但战争让他们无情的扭成一团,在枪口衬托下的亲情更具悲苦性,父子的表情让人更加难过:出征能否回来?还能再见到亲人么?无奈之情表现的淋漓尽致。5.分析图四:

注意点:宁静的午后,一个孩子,紧靠有尸体的路边,其动作表情,遍布尸体的路边。

明确:

A.从尸体着手:战争就是屠杀,生命在战争中一钱不值,战争以破坏生命为手段。

B.生命的尊严在战争中丧失〈尸体的胡乱摆放,赤身裸体等〉C.从孩子着手:孩子是面无表情的,熟视无睹的,孩子的心灵遭到了扭曲,这可能是战争最大的破坏点。

D.孩子对死亡已经失去了恐惧感,其情感已经麻木并可能丧失。很可能成为新一代的刽子手。

E.这都是战争所造成的,其责任应由发动战争的人去负责。即使在战后,这也应该成为解决的首要问题。1.读第一组图片二,完成1~5题。

(1)图片上最引你注目的是什么?

_________________________________

(2)由这幅画面你想到了什么?

_________________________________

(3)你认为摄影者的意图是什么?

________________________________________________________________________【解析】 回答第一问要注意画面细节,回答第二问可从军人出征时的健壮与回来时的残废对比分析,回答第三问可从出征与归来的对比中透析作者意图。

【答案】 (1)拐杖和空空的裤管。(2)他出征时是迈着军人的步伐,而如今却失去了一条腿,说明战争对人的摧残。(3)通过机场上横着的拐杖,让人想象他出征时的情景,与归来时形成强烈的对照,从而揭示战争的罪恶。2.关注每幅照片中的细节,可以让我们更好地解读作品主旨。说说你在第一组图片中发现的细节。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________【解析】 抓住与战争相关的事物(譬如枪支等)、人物的表情、战争给人物造成的伤残等回答。

【答案】 示例:图片一中无助哭泣的婴儿。图片二中的扔在脚下的一支拐杖。图片三中的一支枪。图片四中孩子的从容脚步。3.图片是瞬间的永恒,我们透过一幅幅画面可以想象到发生在昨天的故事,听到人物的心灵之声。就第一组照片说说你所理解的画面音。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________【解析】 画面音是指画面内容背后隐含着的意思,可通过画面展开想象回答。

【答案】 示例:图一,人们的哀号,慌乱的脚步,此起彼伏的凄厉的爆炸,流淌着的鲜血,惨不忍睹的尸体,坍塌的断壁残垣。图二,无声的眼泪,激动的拥抱,站在镜头外的老母亲以及其他亲人。

图三,火车站台,汽笛已经鸣响,长官正在不停地催促。

图四,为什么他见到堆积的尸体而不惊恐?是他已经见得太多,还是他已经麻木?集中营里的童年生活会给他的一生留下什么样的创伤?

4.说说两组照片在选材、画面构成上各自的特点。

_________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________【解析】 解说词要抓住每幅图片的独特处阐述。如第二组图片二中英国妇女的盛装引人注目,在战时德军狂轰滥炸,生活必需品严重匮乏的情况下,妇女不可能在阳光下展现自己的美丽,胜利了,这一天终于来到了那种喜悦一定要表达出来。【答案】 第一组照片表现战争给人带来的苦难和罪恶。选材角度不一:图一是哭号的儿童,图二是战后归来的伤兵,图三是即将走上战场的士兵与儿子分别的情景,图四是在纵横交错的尸体旁侧目而过的孩子。画面构成注重的是单个的人。第二组图片主要是欢庆胜利。两幅图片记录的分别是战争胜利后中国东北人民、英国伦敦妇女的欢庆场面。画面上选择了众多的人物,洋溢着一种浓烈的喜庆氛围。每个人脸上都挂着由衷的笑意。5.在两组图片中选出最能打动你的一幅,体会图片独特的视觉冲击力。写一段解说文字。

________________________________________________________________________

【答案】 第一组图片着重表现战争给人带来的苦难,每一幅图片都在讲述一个悲惨的故事。第二组图片的主题是欢庆胜利。练规范、练技能、练速度

□ 余 靖

【注】 ①竹扉:竹子做的门。②远岫:远处的峰峦。③畬田:开垦过三年的田。④渊明:陶潜,陶渊明。【鉴赏提示】 余靖,生平不详。余靖因支持范仲淹改革,被贬官。此诗大约是他晚年所作,有陶潜、王维田园诗的遗韵,在对自然景物的描写中带孤独惆怅之情。首联描绘了一幅凄清孤寂的图画。颔、颈两联是诗人近看远眺的秋天景色。末联直抒胸臆,表达自己孤独惆怅的心情。全诗采用由近及远、从景到情的写法,过渡自然,浑然一体。【答案】 (1)shè (2)shùn (3)chè (4)kuì (5)zhāo

(6)dūn (7)bì (8)yì (9)lí (10)hàn【答案】 cénɡ曾经/zēnɡ曾国藩 chòu口臭/xiù乳臭 zhù著名/zhuó执著 shènɡ盛装/chénɡ盛满 zhà轰炸/zhá炸油条 lǜ绿色/lù绿林3.为下列形近字组词。

【答案】 溃逃/馈赠 伦敦/土墩 一幅照片/一副手套 撤离/撒种4.辨析词义,选择最恰当的词语填写在句中横线上。

(1)撤离·撤退

A.唐家山堰塞湖有决堤的危险,我们正在开紧急______会议。

B.短短两三分钟之内,总部3万多名员工,包括有上千人办公的商贸和技术中心两栋高层建筑内所有人员,安全________到空旷的安全地带,没有发生一起人员踩踏等重大人员伤亡事故。(2)悉心·细心

A.北宋散文家曾巩,曾来滁州拜欧阳修为师,得到欧阳修的________指导,并常与欧阳修同游琅琊山和醉翁亭。

B.2010年山东高考卷是一套较为成熟的试题:稳定、常规,只要考生________是容易高质量完成的。(3)震撼·振奋

A.电影人纷纷以各种方式,表达对灾区人民的一份牵挂和关爱,同时也希望他们________精神,早日重新建立起美好的家园。

B.据前去上海虹口现场考证回京的歌迷介绍,足有18米高的“王”字舞台超级________,加上大型多媒体、升降机、光影烟火、服装道具等配合,完美呈现出韩国演唱会的奢华与精致。【解析】 (1)“撤离”指撤退并离开,常带处所宾语,如:撤离危险地带。“撤退”指军队放弃阵地或已占领的地区。

(2)“悉心”用尽所有的心思,如“悉心研究”。“细心”指用心仔细,如“细心观察”。

(3)“振奋”使精神振作奋发,如“人人振奋,个个当先”。“震撼”震动,动摇,如“震撼人心”“滚滚春雷,震撼大地。”

【答案】 (1)A.撤退 B.撤离 (2)A.悉心 B.细心 (3)A.振奋 B.震撼1.研究第一、二幅图片,看它在描述什么?

明确:

整体上看:一在表现巨大的废墟和一个弱小的儿童。应注意的细节:大片的被炸毁的火车站,受伤的哭泣的弱小的无助的儿童。二在表现从战场上归来的丈夫和妻子的拥抱。注意的细节:巨大而空旷机场,横放的拐杖,正拄着的拐杖,失去了一条腿,一只手臂在拥抱妻子,想象丈夫的表情。2.作者在拍摄照片的时候可以有许多种选择,在上两张照片中,为何只选择了一个儿童,一对夫妻?

明确:

A.更能震撼人心,巨大的废墟,空旷的机场,微小的人,形成对比,展现了生命的渺小与无奈。B.引起更丰富的想象:儿童的父母呢?周围的人呢?儿童受到什么样的伤?更让人感觉到在巨大的飞机的轰鸣声中这孩子的哭泣是多么的无奈和微弱,不禁让人潸然泪下。他们夫妻团聚了,当年一起出征的其他的人呢?空旷的机场怎么没有他们的身影?丈夫是什么样的心情?是谁让他们走向战场?伤残的士兵怎样生活?

3.两幅图片让你还想到什么?联系学过的历史知识,做一下总结。

明确:无论是被侵略的国家还是去攻打别人的国家,受伤的都是他们的人民,但他们往往是最无辜的。4.分析图三:

注意细节:枪,父子,哭泣的孩子,悲伤的父亲,题眉:爸爸,别去。

明确:

武器和父子亲情本毫无关系,但战争让他们无情的扭成一团,在枪口衬托下的亲情更具悲苦性,父子的表情让人更加难过:出征能否回来?还能再见到亲人么?无奈之情表现的淋漓尽致。5.分析图四:

注意点:宁静的午后,一个孩子,紧靠有尸体的路边,其动作表情,遍布尸体的路边。

明确:

A.从尸体着手:战争就是屠杀,生命在战争中一钱不值,战争以破坏生命为手段。

B.生命的尊严在战争中丧失〈尸体的胡乱摆放,赤身裸体等〉C.从孩子着手:孩子是面无表情的,熟视无睹的,孩子的心灵遭到了扭曲,这可能是战争最大的破坏点。

D.孩子对死亡已经失去了恐惧感,其情感已经麻木并可能丧失。很可能成为新一代的刽子手。

E.这都是战争所造成的,其责任应由发动战争的人去负责。即使在战后,这也应该成为解决的首要问题。1.读第一组图片二,完成1~5题。

(1)图片上最引你注目的是什么?

_________________________________

(2)由这幅画面你想到了什么?

_________________________________

(3)你认为摄影者的意图是什么?

________________________________________________________________________【解析】 回答第一问要注意画面细节,回答第二问可从军人出征时的健壮与回来时的残废对比分析,回答第三问可从出征与归来的对比中透析作者意图。

【答案】 (1)拐杖和空空的裤管。(2)他出征时是迈着军人的步伐,而如今却失去了一条腿,说明战争对人的摧残。(3)通过机场上横着的拐杖,让人想象他出征时的情景,与归来时形成强烈的对照,从而揭示战争的罪恶。2.关注每幅照片中的细节,可以让我们更好地解读作品主旨。说说你在第一组图片中发现的细节。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________【解析】 抓住与战争相关的事物(譬如枪支等)、人物的表情、战争给人物造成的伤残等回答。

【答案】 示例:图片一中无助哭泣的婴儿。图片二中的扔在脚下的一支拐杖。图片三中的一支枪。图片四中孩子的从容脚步。3.图片是瞬间的永恒,我们透过一幅幅画面可以想象到发生在昨天的故事,听到人物的心灵之声。就第一组照片说说你所理解的画面音。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________【解析】 画面音是指画面内容背后隐含着的意思,可通过画面展开想象回答。

【答案】 示例:图一,人们的哀号,慌乱的脚步,此起彼伏的凄厉的爆炸,流淌着的鲜血,惨不忍睹的尸体,坍塌的断壁残垣。图二,无声的眼泪,激动的拥抱,站在镜头外的老母亲以及其他亲人。

图三,火车站台,汽笛已经鸣响,长官正在不停地催促。

图四,为什么他见到堆积的尸体而不惊恐?是他已经见得太多,还是他已经麻木?集中营里的童年生活会给他的一生留下什么样的创伤?

4.说说两组照片在选材、画面构成上各自的特点。

_________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________【解析】 解说词要抓住每幅图片的独特处阐述。如第二组图片二中英国妇女的盛装引人注目,在战时德军狂轰滥炸,生活必需品严重匮乏的情况下,妇女不可能在阳光下展现自己的美丽,胜利了,这一天终于来到了那种喜悦一定要表达出来。【答案】 第一组照片表现战争给人带来的苦难和罪恶。选材角度不一:图一是哭号的儿童,图二是战后归来的伤兵,图三是即将走上战场的士兵与儿子分别的情景,图四是在纵横交错的尸体旁侧目而过的孩子。画面构成注重的是单个的人。第二组图片主要是欢庆胜利。两幅图片记录的分别是战争胜利后中国东北人民、英国伦敦妇女的欢庆场面。画面上选择了众多的人物,洋溢着一种浓烈的喜庆氛围。每个人脸上都挂着由衷的笑意。5.在两组图片中选出最能打动你的一幅,体会图片独特的视觉冲击力。写一段解说文字。

________________________________________________________________________

【答案】 第一组图片着重表现战争给人带来的苦难,每一幅图片都在讲述一个悲惨的故事。第二组图片的主题是欢庆胜利。练规范、练技能、练速度