第十章 极地地区 同步训练-2021-2022学年七年级地理下册人教版(含答案)

文档属性

| 名称 | 第十章 极地地区 同步训练-2021-2022学年七年级地理下册人教版(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-12-04 22:23:44 | ||

图片预览

文档简介

第十章 极地地区

【基础过关】

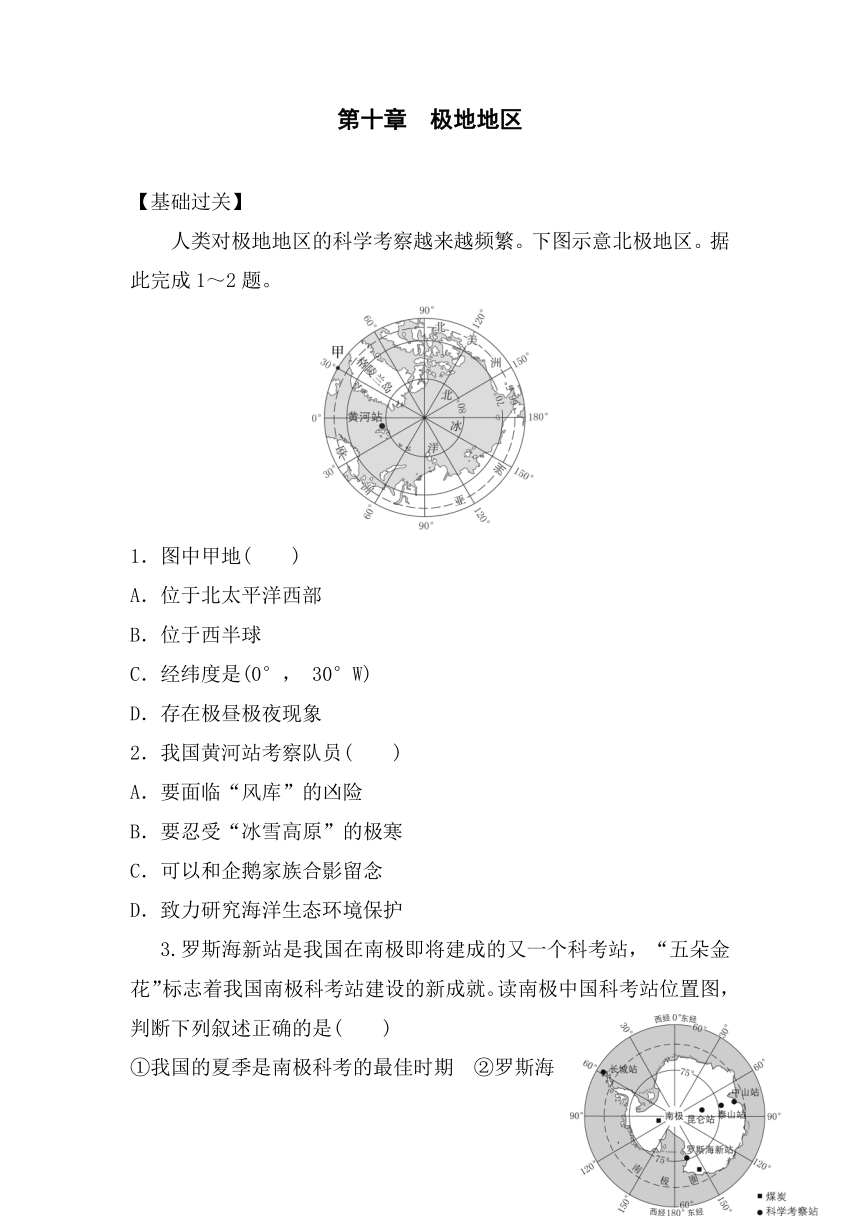

人类对极地地区的科学考察越来越频繁。下图示意北极地区。据此完成1~2题。

1.图中甲地( )

A.位于北太平洋西部

B.位于西半球

C.经纬度是(0°, 30°W)

D.存在极昼极夜现象

2.我国黄河站考察队员( )

A.要面临“风库”的凶险

B.要忍受“冰雪高原”的极寒

C.可以和企鹅家族合影留念

D.致力研究海洋生态环境保护

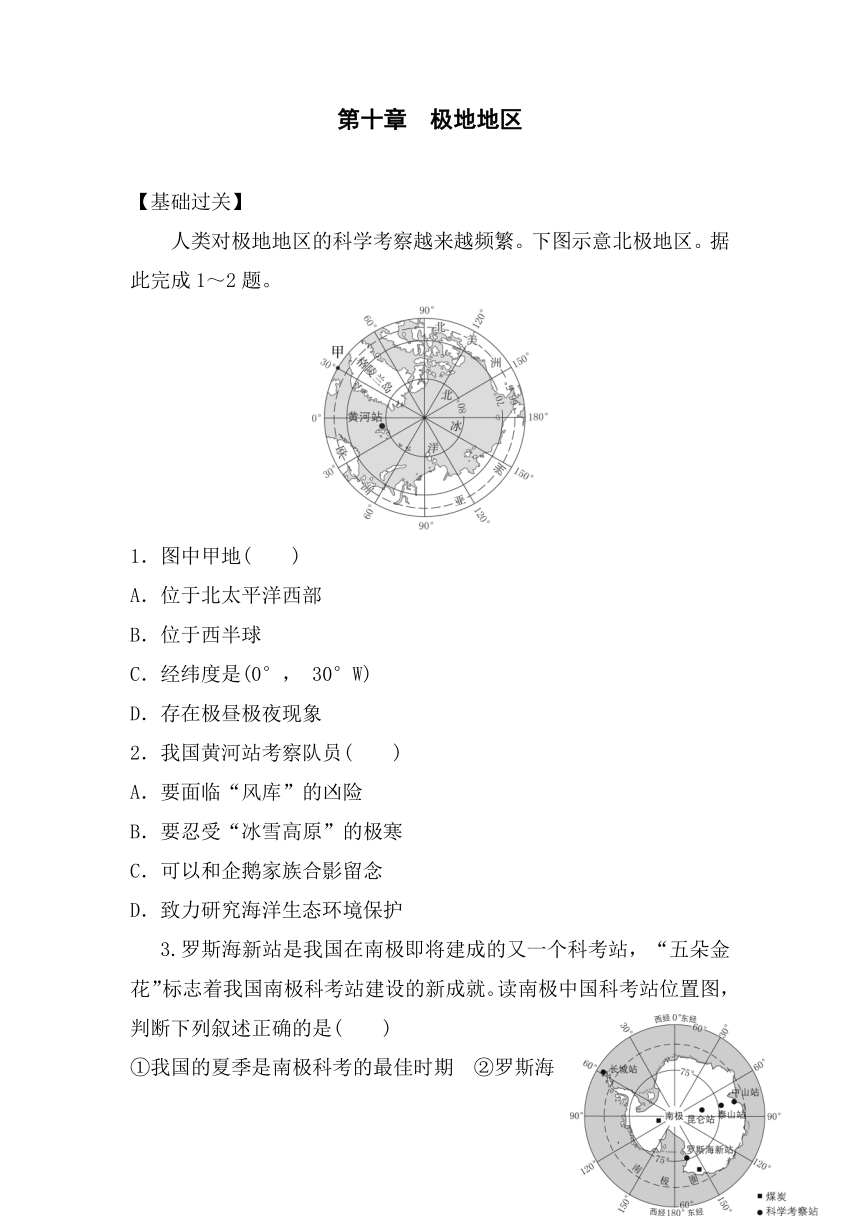

3.罗斯海新站是我国在南极即将建成的又一个科考站,“五朵金花”标志着我国南极科考站建设的新成就。读南极中国科考站位置图,判断下列叙述正确的是( )

①我国的夏季是南极科考的最佳时期 ②罗斯海

新站位于太平洋沿岸 ③位于西半球的长城站无

极昼、极夜现象 ④科学考察的任务有资源勘探、

环境监测和科学研究等

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

2021年1月23日,南极南设得兰群岛发生里氏7.0级地震,震中位于(61.70°S,55.60°W)。中国长城站震感明显。读图,完成4~5题。

4.震中位于南极点的( )

A.正东 B.正西

C.正南 D.正北

5.与北极地区相比,南极地区( )

A.以海洋为主 B.气候寒冷

C.科考规模大 D.环境保护力度小

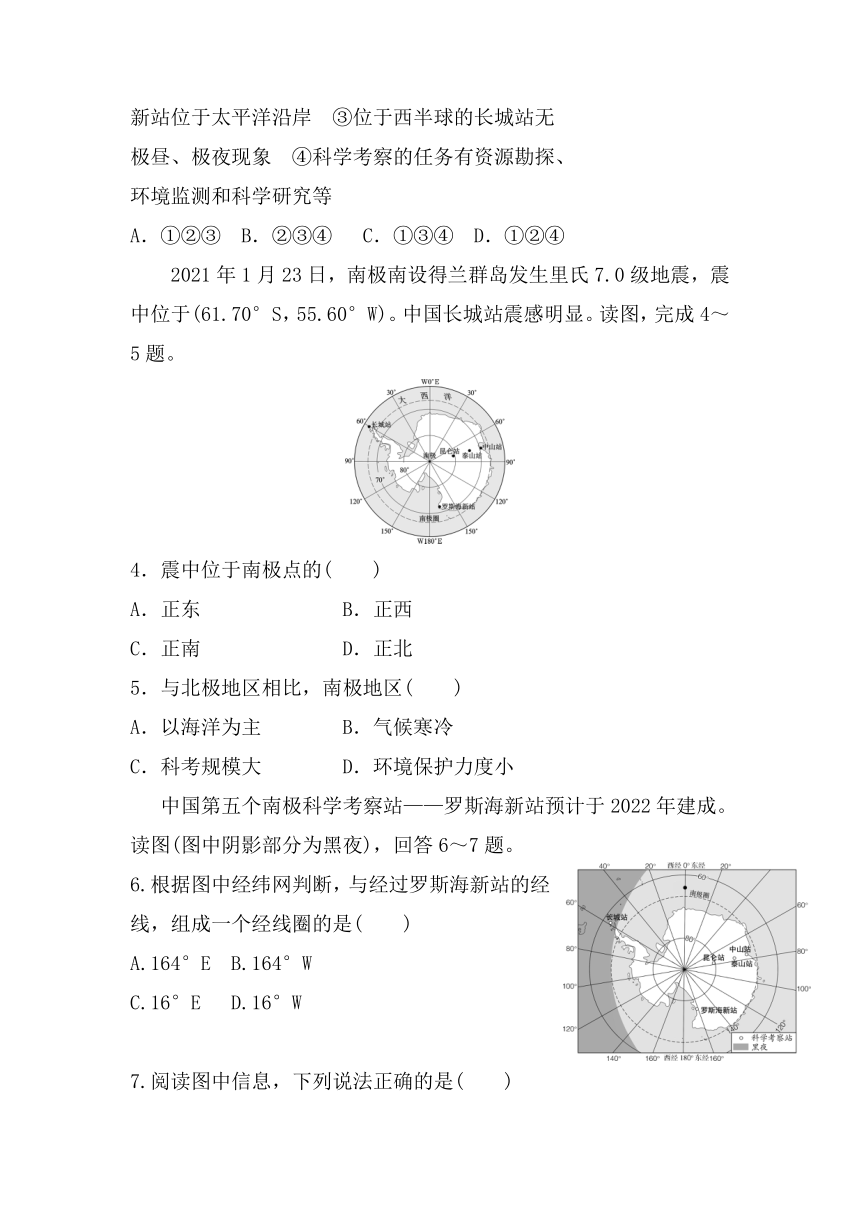

中国第五个南极科学考察站——罗斯海新站预计于2022年建成。读图(图中阴影部分为黑夜),回答6~7题。

6.根据图中经纬网判断,与经过罗斯海新站的经线,组成一个经线圈的是( )

A.164°E B.164°W

C.16°E D.16°W

7.阅读图中信息,下列说法正确的是( )

A.图中的甲点位于西半球和中纬度

B.此时北极圈内极昼范围达到最大

C.罗斯海新站位于长城站的西南方

D.长城站位于地球五带中的南寒带

8.读南极地区示意图,回答问题。

(1)我国已建成的四个南极科学考察站中,与经纬度(80°25′S, 76°58′E)相吻合的是__________;没有极昼、极夜现象的是__________;中山站位于长城站的________方向。

(2)南极地区的自然特征为酷寒、烈风、____________________,形成南极地区酷寒的主要因素是纬度因素和________因素。

(3)南极科学考察的时间,多选在每年的11月至次年3月,此期间南半球大致处在______季。

(4)当科考队员登上南极洲时,迎接他们的“南极主人”(代表性动物)是________。

【能力提升】

生活在北极地区的因纽特人,曾用鲸骨、兽角或海象骨制作保护眼睛的“雪镜”,这是历史上最早的“太阳镜”之一,如图所示。据此完成9~11题。

9.因纽特人戴“雪镜”的主要目的是( )

A.抵御狂风暴雨 B.避免暴雪伤害

C.减轻低温冻伤 D.预防患雪盲症

10.因纽特人生活的地区主要属于( )

A.高山高原气候 B.极地气候

C.热带雨林气候 D.温带季风气候

11.因纽特人的传统民居是( )

A.冰屋 B.蒙古包

C.窑洞 D.吊脚楼

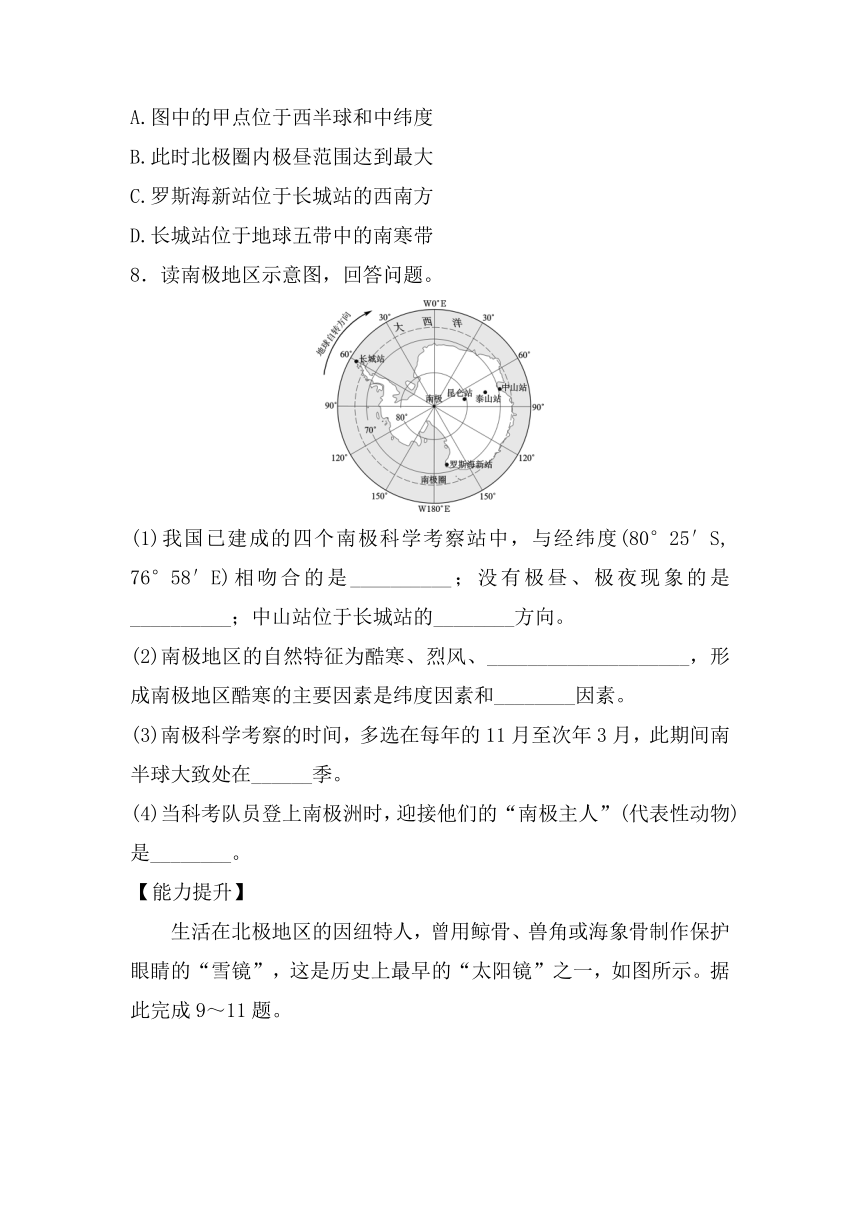

我国第五个南极科考站——罗斯海新站于2022年建成,该站具备数据传输、远程实时监控和卫星通信等功能,是我国“功能完善、设备先进、低碳环保、国际领先”的现代化南极科考站。下图为我国南极科考站位置示意图。据此完成12~14题。

12.罗斯海新站所处的经纬度最接近( )

A.(73°N,165°E) B.(73°S,165°E)

C.(83°N,165°W) D.(83°S,165°W)

13.在罗斯海新站开展科学考察的最佳时间是( )

A.2月 B.5月 C.8月 D.10月

14.我国科学考察队在罗斯海新站考察时,最可能遇到的困难是( )

A.水源短缺 B.地震频发

C.猛兽袭击 D.酷寒大风

15.极地地区是研究地球环境的“天然实验室”。阅读图文资料,完成下列内容。

探究一 生物与环境

北极熊即白熊,是北极地区的代表动物,素有“冰海(上)霸王”之称。北极熊毛长而稠密,全身白色,稍带淡黄,皮下脂肪层厚达6~7厘米。

(1)根据北极熊的体貌特征,推测其栖息地的自然环境。

探究二 环境与生活

(2)读图说出北极熊栖息地所涉及的大洲、大洋。

探究三 气候变化与环境

北极熊常在较低纬度陆地和较高纬度海区之间南北迁徙,海冰是其在海上觅食、繁殖、休憩的主要场所,冬季是北极熊海上捕食的黄金期,主要以海豹为食;夏季海冰大量消退时,北极熊南撤回到陆地,主食植物。近年来,由于气候变化导致极地地区环境发生变化,意味着北极熊必须游相当长的时间才能找到结实的冰层,生存环境受到极大影响。

(3)气候变化对北极熊栖息地的影响很大,简析气候变化的人为原因。

(4)为应对气候变化、保护地球环境,提出合理化建议。

参考答案

1.B 2.D 3.B 4.D 5.B 6.D 7.C

8.(1)昆仑站 长城站 东南

(2)降水稀少(干燥) 地形

(3)夏

(4)企鹅

9.D 10.B 11.A 12.B 13.A 14.D

15.(1)冰雪世界(冰川广布);严寒(酷寒);大风(狂风),干燥(降水稀少);等等。

(2)亚洲、北美洲、欧洲、北冰洋、大西洋、太平洋。

(3)人口不断增加;乱砍滥伐;交通工具排放的尾气;工业废气;空调的大量使用;煤炭、石油等矿物燃料的大量使用;等等。

(4)植树种草;减少煤炭、石油等矿物燃料的使用;推广清洁能源;废气经环保处理后排放;加大监管力度;提高环保意识;绿色出行;低碳生活;垃圾分类;等等。

【基础过关】

人类对极地地区的科学考察越来越频繁。下图示意北极地区。据此完成1~2题。

1.图中甲地( )

A.位于北太平洋西部

B.位于西半球

C.经纬度是(0°, 30°W)

D.存在极昼极夜现象

2.我国黄河站考察队员( )

A.要面临“风库”的凶险

B.要忍受“冰雪高原”的极寒

C.可以和企鹅家族合影留念

D.致力研究海洋生态环境保护

3.罗斯海新站是我国在南极即将建成的又一个科考站,“五朵金花”标志着我国南极科考站建设的新成就。读南极中国科考站位置图,判断下列叙述正确的是( )

①我国的夏季是南极科考的最佳时期 ②罗斯海

新站位于太平洋沿岸 ③位于西半球的长城站无

极昼、极夜现象 ④科学考察的任务有资源勘探、

环境监测和科学研究等

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

2021年1月23日,南极南设得兰群岛发生里氏7.0级地震,震中位于(61.70°S,55.60°W)。中国长城站震感明显。读图,完成4~5题。

4.震中位于南极点的( )

A.正东 B.正西

C.正南 D.正北

5.与北极地区相比,南极地区( )

A.以海洋为主 B.气候寒冷

C.科考规模大 D.环境保护力度小

中国第五个南极科学考察站——罗斯海新站预计于2022年建成。读图(图中阴影部分为黑夜),回答6~7题。

6.根据图中经纬网判断,与经过罗斯海新站的经线,组成一个经线圈的是( )

A.164°E B.164°W

C.16°E D.16°W

7.阅读图中信息,下列说法正确的是( )

A.图中的甲点位于西半球和中纬度

B.此时北极圈内极昼范围达到最大

C.罗斯海新站位于长城站的西南方

D.长城站位于地球五带中的南寒带

8.读南极地区示意图,回答问题。

(1)我国已建成的四个南极科学考察站中,与经纬度(80°25′S, 76°58′E)相吻合的是__________;没有极昼、极夜现象的是__________;中山站位于长城站的________方向。

(2)南极地区的自然特征为酷寒、烈风、____________________,形成南极地区酷寒的主要因素是纬度因素和________因素。

(3)南极科学考察的时间,多选在每年的11月至次年3月,此期间南半球大致处在______季。

(4)当科考队员登上南极洲时,迎接他们的“南极主人”(代表性动物)是________。

【能力提升】

生活在北极地区的因纽特人,曾用鲸骨、兽角或海象骨制作保护眼睛的“雪镜”,这是历史上最早的“太阳镜”之一,如图所示。据此完成9~11题。

9.因纽特人戴“雪镜”的主要目的是( )

A.抵御狂风暴雨 B.避免暴雪伤害

C.减轻低温冻伤 D.预防患雪盲症

10.因纽特人生活的地区主要属于( )

A.高山高原气候 B.极地气候

C.热带雨林气候 D.温带季风气候

11.因纽特人的传统民居是( )

A.冰屋 B.蒙古包

C.窑洞 D.吊脚楼

我国第五个南极科考站——罗斯海新站于2022年建成,该站具备数据传输、远程实时监控和卫星通信等功能,是我国“功能完善、设备先进、低碳环保、国际领先”的现代化南极科考站。下图为我国南极科考站位置示意图。据此完成12~14题。

12.罗斯海新站所处的经纬度最接近( )

A.(73°N,165°E) B.(73°S,165°E)

C.(83°N,165°W) D.(83°S,165°W)

13.在罗斯海新站开展科学考察的最佳时间是( )

A.2月 B.5月 C.8月 D.10月

14.我国科学考察队在罗斯海新站考察时,最可能遇到的困难是( )

A.水源短缺 B.地震频发

C.猛兽袭击 D.酷寒大风

15.极地地区是研究地球环境的“天然实验室”。阅读图文资料,完成下列内容。

探究一 生物与环境

北极熊即白熊,是北极地区的代表动物,素有“冰海(上)霸王”之称。北极熊毛长而稠密,全身白色,稍带淡黄,皮下脂肪层厚达6~7厘米。

(1)根据北极熊的体貌特征,推测其栖息地的自然环境。

探究二 环境与生活

(2)读图说出北极熊栖息地所涉及的大洲、大洋。

探究三 气候变化与环境

北极熊常在较低纬度陆地和较高纬度海区之间南北迁徙,海冰是其在海上觅食、繁殖、休憩的主要场所,冬季是北极熊海上捕食的黄金期,主要以海豹为食;夏季海冰大量消退时,北极熊南撤回到陆地,主食植物。近年来,由于气候变化导致极地地区环境发生变化,意味着北极熊必须游相当长的时间才能找到结实的冰层,生存环境受到极大影响。

(3)气候变化对北极熊栖息地的影响很大,简析气候变化的人为原因。

(4)为应对气候变化、保护地球环境,提出合理化建议。

参考答案

1.B 2.D 3.B 4.D 5.B 6.D 7.C

8.(1)昆仑站 长城站 东南

(2)降水稀少(干燥) 地形

(3)夏

(4)企鹅

9.D 10.B 11.A 12.B 13.A 14.D

15.(1)冰雪世界(冰川广布);严寒(酷寒);大风(狂风),干燥(降水稀少);等等。

(2)亚洲、北美洲、欧洲、北冰洋、大西洋、太平洋。

(3)人口不断增加;乱砍滥伐;交通工具排放的尾气;工业废气;空调的大量使用;煤炭、石油等矿物燃料的大量使用;等等。

(4)植树种草;减少煤炭、石油等矿物燃料的使用;推广清洁能源;废气经环保处理后排放;加大监管力度;提高环保意识;绿色出行;低碳生活;垃圾分类;等等。