山东省青岛市即墨区实验高级中学2022-2023学年高一上学期期中检测历史试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 山东省青岛市即墨区实验高级中学2022-2023学年高一上学期期中检测历史试题(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 995.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-06 16:00:22 | ||

图片预览

文档简介

即墨区实验高中高一历史期中检测题

(考试时间:90分钟 满分100分)

注意事项:

1.答题时,考生务必将自己的姓名、准考证号填涂或粘贴在答题卡规定位置。

2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮

擦干净后,再选涂其他答案标号。

3.答非选择题时,必须使用黑色墨水笔或黑色签字笔,将答案工整书写在答题卡规定位置。

4.考试结束后,将答题卡交回。

第I部分(选择题 共50分)

—、选择题:本部分共25小题,每小题2分,共50分。在每小题只有一项最符合题目要求。

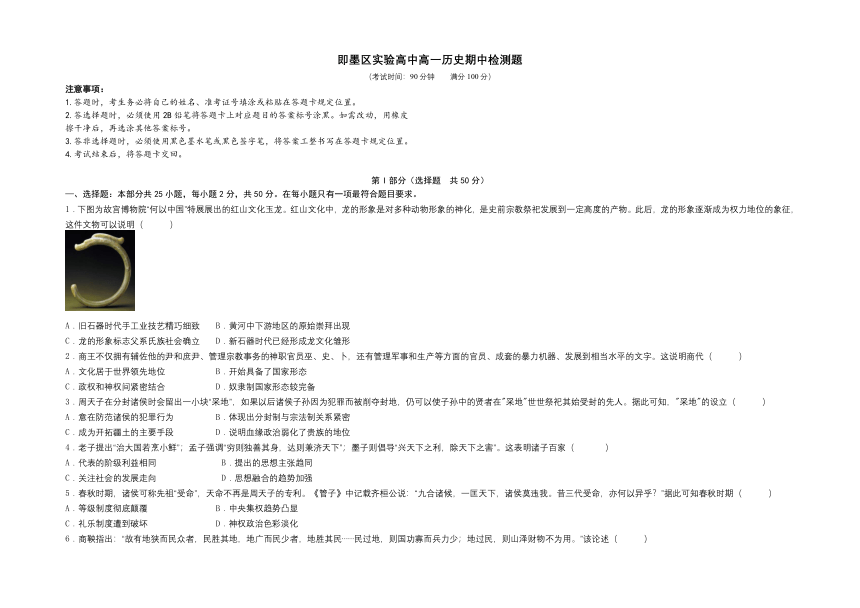

1.下图为故宫博物院“何以中国”特展展出的红山文化玉龙。红山文化中,龙的形象是对多种动物形象的神化,是史前宗教祭祀发展到一定高度的产物。此后,龙的形象逐渐成为权力地位的象征,这件文物可以说明( )

A.旧石器时代手工业技艺精巧细致 B.黄河中下游地区的原始崇拜出现

C.龙的形象标志父系氏族社会确立 D.新石器时代已经形成龙文化雏形

2.商王不仅拥有辅佐他的尹和庶尹、管理宗教事务的神职官员巫、史、卜,还有管理军事和生产等方面的官员、成套的暴力机器、发展到相当水平的文字。这说明商代( )

A.文化居于世界领先地位 B.开始具备了国家形态

C.政权和神权间紧密结合 D.奴隶制国家形态较完备

3.周天子在分封诸侯时会留出一小块“采地”,如果以后诸侯子孙因为犯罪而被削夺封地,仍可以使子孙中的贤者在"采地"世世祭祀其始受封的先人。据此可知,"采地"的设立( )

A.意在防范诸侯的犯罪行为 B.体现出分封制与宗法制关系紧密

C.成为开拓疆土的主要手段 D.说明血缘政治弱化了贵族的地位

4.老子提出“治大国若烹小鲜”;孟子强调“穷则独善其身,达则兼济天下”;墨子则倡导“兴天下之利,除天下之害”。这表明诸子百家( )

A.代表的阶级利益相同 B.提出的思想主张趋同

C.关注社会的发展走向 D.思想融合的趋势加强

5.春秋时期,诸侯可称先祖“受命”,天命不再是周天子的专利。《管子》中记载齐桓公说:“九合诸候,一匡天下,诸侯莫违我。昔三代受命,亦何以异乎?”据此可知春秋时期( )

A.等级制度彻底颠覆 B.中央集权趋势凸显

C.礼乐制度遭到破坏 D.神权政治色彩淡化

6.商鞅指出:“故有地狭而民众者,民胜其地,地广而民少者,地胜其民……民过地,则国功寡而兵力少;地过民,则山泽财物不为用。”该论述( )

A.指出实施重农抑商政策的必要性 B.表达对秦国现状的担忧

C.强调人口与土地数量比要相适应 D.注重合理保护生态环境

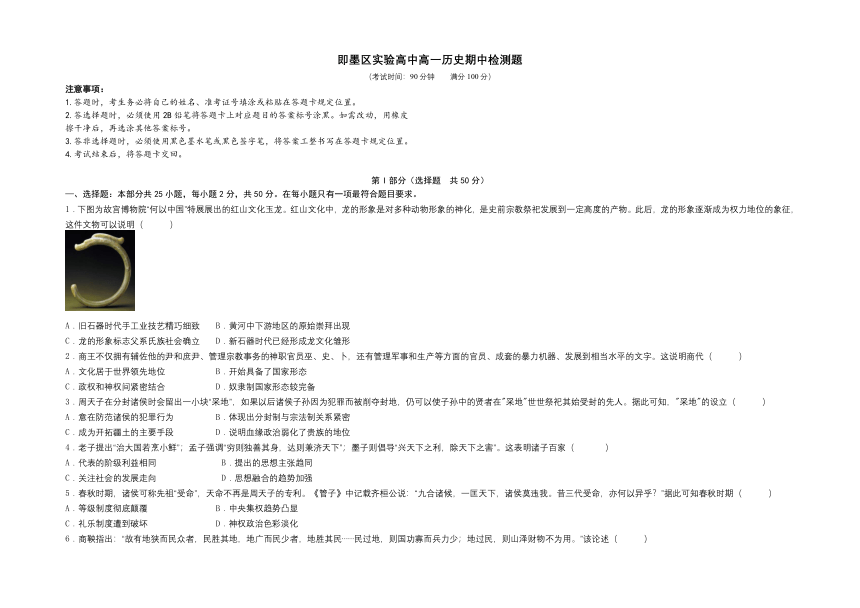

7.如图是考古发掘出的秦朝几方印章。根据下列信息,可以得出的正确结论是秦朝( )

A.“焚书坑儒”,文化专制 B.统一文字、货币、度量衡

C.随葬品中必有官员印信 D.建立了中央集权制度

8.廷议是中国古代中央决策的重要方式。秦朝皇帝制度、郡县制的确立,都经过了廷议;唐朝有三省长官在政事堂合议的制度;宋明清时期廷议制度进一步规范化。该制度( )

A.有利于提高决策的合理性 B.体现出了一定的民主精神

C.对皇权形成了有效的制约 D.具有浓厚的形式主义特征

9.汉初盐铁私营,富商豪强以利为本,价格自由决定,质量参差不齐,百姓不堪其苦;武帝时盐铁专卖,“贵贱有平而民不疑……虽使五尺童子适市,莫之能欺。”这说明该政策( )

A.完善了政府的经济职能 B.提供了物美价廉的商品

C.保障了商品质量的稳定 D.促进了市场秩序的规范

10.汉武帝时期,开始设置“奉诏六条察州”的刺史。下列与其职权相近的是( )

A.唐朝节度使 B.宋朝通判 C.明朝内阁 D.清朝军机处

11.汉昭帝继位时年幼,外戚大司马大将军霍光“抱持幼君襁褓之中,布政施教,海内晏然”,这实质上反映了( )

A.开始出现外戚专权 B.大司马大将军成为权力中心

C.汉代专制皇权加强 D.改变了秦朝以来的政权结构

12.据《魏晋南北朝史论》,道武帝至献文帝90年间共出猎67次,其中明元帝在位15年其出猎次数就高达22次,而孝文帝在位29年出猎次数为0。这反映出鲜卑族( )

A.传统经济方式有所改变 B.民族性格正在逐渐丧失

C.政权正逐步走向封建化 D.传统生活环境发生改变

13.魏晋时期的佛像衣饰呈现出“气“韵”生动的“褒衣博带”式特征,服饰不露肌肤,以披肩遮盖;菩萨雕像外貌更加清丽俊秀、温婉内敛,形态灵动。这反映出魏晋南北朝时期( )

A.佛教思想影响中华文化 B.统治者好恶决定佛教发展

C.三教并行局面正式形成 D.佛教文化呈现本土化倾向

14.封驳是指封还并对诏敕之不当者加以驳正。有人对《唐会要》的记载进行抽样统计,54卷至56卷中关于皇帝诏令遭谏议官封驳的就有16次,其中11次封驳有效。这说明唐代( )

A.中央决策机制不断完善 B.专制皇权受到一定限制

C.中枢权力体系发生变化 D.集体议政决定国家政策

15.唐代前期,租庸调制的主要纳税对象是21至59岁的成年男子,而中后期的两税法规定“户无主客,以现居为簿”。据此推知,两税法( )

A.一定程度体现了税负公平 B.解决了国家财政困难

C.抑制了土地兼并进程 D.阻碍了商品经济发展

16.唐诗一定程度上反映了当时的社会现实。陈寅恪认为唐朝自武宗之后的历史记录存在许多错误,很多史料遗留在国外。由此他研究唐诗,并留下了反映唐代历史、 制度、风俗习惯等问题的名著《元白诗笺证稿》。陈寅恪的研究表明( )

A.唐诗全面反映了唐社会风貌B.唐诗是研究唐史的原始史料

C.诗史互证拓宽了史料的范围D.历史研究必须运用文学作品

17.北宋初年,禁军成为国家正规军,大约一半驻扎在京师附近,另一半分驻地方,而且非常驻,定期轮替换防。此举意在( )

A.抵抗辽夏入侵 B.提升军队战斗力 C.缓解财政危机 D.防范将领反叛

18.两宋时期的犁刀、秧马、耘荡、铁搭等新式农具都诞生于开发江南沼泽地的艰苦斗争之中。曲辕犁从晚唐的11个部件减少到6个部件,更加适合江南水田耕作。这反映出( )

A.经济重心开始南移 B.江南经济发展的潜力大

C.新式农具的普及程度高 D.小农经济出现革命性突破

19.清代学者储大文说:“元代分省建置,合河南、河北为一,而黄河之险失;合江南、江北为一,而长江之险失;……汉中隶秦,归州隶楚,又合内江、外江为一,而蜀之险失。”该学者意在强调元朝行省制( )

A.导致中央集权受到严重威胁 B.促使南方经济实力有所增强

C.改变了山川形便的区划原则 D.推动了监察区演变为行政区

20.元朝秉承“因其俗而柔其人”的治边思想,实现了对边疆地区长时间、比较稳定的统治。符合上述治边思想的元朝史实是( )

A.突厥“控弦百万”,设羁縻府州,贡赋“不上户部”

B.“契丹之初,草居野次,靡有定所”,实行捺钵制

C.“命三百户为谋克,十谋克为猛安,一如郡县置吏之法”

D.西藏“民俗尚武……惟事佛为谨”,故设宣政院管辖

21.宋元话本中,故事主人公不是仕宦之子,便是将门之后;而明代小说主人公主要是“生药铺主管”或“市井细民”。这一变化可知明代( )

A.社会主流价值观发生了变化B.士农工商界限开始被打破

C.出现推动社会转型的新因素D.重农抑商的政策发生动摇

22.明太祖诏令“濒海民不得私自出海”;明成祖为“昭示恩威,扩往圣之弘规,著当代之盛典”,派遣郑和率舰队出使西洋诸国;明正统(1436—1449)以后,政治日益腐败,倭寇卷土重来,海禁政策开始日趋严密,可知明朝的海洋政策的主要影响因素是( )

A.倭寇对沿海的骚扰B.抑商政策不断调整C.东西方地位的变化D.国力的兴盛与衰落

23.明代的内阁,阁臣无定员,入阁的品级无限制,简派阁臣的方法也无严格规定,或皇帝钦命,或录用东宫时的旧僚……或经推举后,由皇帝拈阄选定。以上材料从本质上说明( )

A.封建制度下行政效率日益降低 B.内阁并非法定的行政中枢

C.群策群议有利于减少决策失误 D.官员的权势过大制约皇权

24.清朝前期,蒙、藏、维等边疆民族上层逢年节赴京觐见皇帝的制度称为“年班”,朝廷邀请边疆民族上层至木兰狩猎并赐宴的制度称为“围班”。“年班”和“围班”制度的实施( )

A.加强了边疆民族交融 B.推动了跨区域经济文化交流

C.有利于巩固国家统一 D.体现了皇权不断强化的特征

25.研读下表(据英国学者罗伯特·坦普尔《中国:发明和发现的国度》一书的相关数据),对其解读正确的是( )

年代 科技发明 中国 世界其他国家

件 件 百分比 件 百分比

公元1—400年 45 28 62% 17 38%

公元401—1000年 45 32 7l% 13 29%

公元1001—1500年 67 38 57% 29 43%

公元1501—1840年 472 19 4% 453 96%

A.中国古代科技长期领先于世界 B.社会的进步发展与科技的发明创新息息相关

C.明清封建社会衰落,科技发展迟缓,落后于世界

D.工业文明的程度直接决定了科技发明的比重

第Ⅱ卷(非选择题,共50分)

二、非选择题:本题共4小题,均为必做题,共50分。

26.中国古代政府一直谋求解决中央集权和地方分权的问题。阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 西周初期分封形势图

材料二 西汉初期山东地区地方行政区划示意图(部分)

材料三 君主专制确立后,最高统治者希望尽量加强中央集权,而弱化地方权力;尽量简化行政层级,而不设高级政区(无法简化时,即尽量使之不享有完全权力,成为“不完善的政权形态”)。但是,……事实上中央集权往往与地方分权主次兴替,相间而存。即便在理想状态下,中央集权也不得不建立在地方适度分权的基础之上。——袁行霈严文明等主编《中华文明史》

(1)据材料一并结合所学知识,简要说明西周初期分封诸侯的主要政治目的及效果。(4分)

(2)据材料二,说明“汉承秦制,略有损益(增减)”。 从任命地方官员的角度说明“时则有叛国而无叛郡,秦制之得亦以明矣——柳宗元”。(4分)

(3)据材料三并结合所学知识,简要说明北宋使地方成为“不完善的政权形态”的主要措施和元朝使“中央集权……建立在地方适度分权的基础之上”的措施。综上,概括中国古代中央和地方关系的演变特点。(6分)

27.阅读材料,完成下列要求。(11分)

材料一 晋统一中国十几年后就爆发了“八王之乱”,使国力大损。到西晋末年,中原水利失修,旱灾、蝗灾、疾疫连年不断,加上西方和北方五胡势力的冲击,引起大规模的移民潮。

材料二

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例 人口(户) 占全国户口数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43.2% 5148529 56.8%

北宋 11224760 62.9% 6624296 37.1%

——杨远《西汉至北宋中国经济文化向南发展》

材料三 朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴中又为东南根柢。语曰:“苏湖熟,天下足。” ——《陆游集》

材料四 北宋科举入朝做官的官员统计表

前期 中期 后期

人数 比例 人数 比例 人数 比例

北方 278人 84.5% 274人 63.9% 121人 40.3%

南方 51人 15.5% 155人 36.1% 179人 59.7%

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代经济重心南移的主要原因。(5分)

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出宋代南方经济有哪些发展。这些发展反映了我国古代经济出现了什么重大变化?(4分)

(3)材料四表格所示内容反映的实质问题是什么?(2分)

28.选官制度是保证封建制度的重要举措,历代统治者对选官制度都极为关注。阅读材料,回答问题。(12分)

材料一 唐朝至宋朝宰相入仕途径简表(部分)

唐 武则天 73 11 举荐、行伍、门荫

唐玄宗 34 7

唐肃宗 16 4

五代 46 24 吏职、幕僚、行伍、举荐、门荫等

宋 北宋 72 63 资荫、摄官、特奏名、纳粟、从军、举荐等

南宋 63 48

——摘编自王翠《从贵族到庶民——唐宋宰相家庭出身及其入仕途径的比较研究》

材料二 宋朝严禁“行卷”(考试前,考生把自己的作品呈送给有影响力的高官),考官在考试前全部进入贡院(专门的考试场地),考试期间不得外出。考官的亲属如果参加考试另行组织,叫“别头试”。为防止考生作弊,进考场要搜身。为防止考官在判卷环节徇私情,考卷要“糊名”,密封考试试卷;还要誊录,考试密封编号之后发送誊录院,由手书在官员监督下抄写副本,将副本送考官评定,防止以字识人。 ——摘编自任世江《宋朝的特点及完善科举制》

据材料一,概括唐朝至宋朝宰相入仕途径的变化趋势。结合所学知识,分析出现该变化趋势的原因。(4分)

(2)据材料二,概括宋朝选拔官员的特点。(2分)

(3)据上述材料并结合所学,指出唐宋选官制度体现的原则,并分析其作用。(6分)

29.阅读下列材料,回答问题。(13分)

材料一 自从董仲舒的建议批准以后,……孔子便从诸子百家之中超升出来,变成了东方世界之罗马教皇,而儒家哲学也就变成永恒不变的真理,谁要批判儒家哲学,谁就是名教的罪人,文化的叛逆。 ——摘自翦伯赞《秦汉史》

材料二 (北宋)张载庄严宣告:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;文天祥、东林党人在异族强权或腐朽政治势力面前,正气浩然,风骨铮铮,无不浸润了理学的精神价值与道德理想。——摘自张岱年、方克立主编《中国文化概要》

材料三 清初思想家在许多问题上继续发扬光大了晚明的进步思想,比如王夫之强调天理与人情的协调统一;唐甄继续批判男尊女卑,主张男女平等;陈子龙编《明经世文编》意在提醒士人对国计民生的注意;顾炎武的《天下郡国利病书》等都是这种精神指导下的成果。……这股实学思潮直接引发了清代中叶的朴学学术,并且间接开启了近代中国学术的科学精神。

——摘编自曹文柱、赵世瑜《中国社会史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“董仲舒的建议”所产生的影响。(3分)

(2)根据材料二,分析理学的社会价值。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析清初的“实学思潮”出现的背景。综合以上材料并结合所学知识,说明儒家思想能长期居于中国传统文化主流地位的原因。(6分)

(考试时间:90分钟 满分100分)

注意事项:

1.答题时,考生务必将自己的姓名、准考证号填涂或粘贴在答题卡规定位置。

2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮

擦干净后,再选涂其他答案标号。

3.答非选择题时,必须使用黑色墨水笔或黑色签字笔,将答案工整书写在答题卡规定位置。

4.考试结束后,将答题卡交回。

第I部分(选择题 共50分)

—、选择题:本部分共25小题,每小题2分,共50分。在每小题只有一项最符合题目要求。

1.下图为故宫博物院“何以中国”特展展出的红山文化玉龙。红山文化中,龙的形象是对多种动物形象的神化,是史前宗教祭祀发展到一定高度的产物。此后,龙的形象逐渐成为权力地位的象征,这件文物可以说明( )

A.旧石器时代手工业技艺精巧细致 B.黄河中下游地区的原始崇拜出现

C.龙的形象标志父系氏族社会确立 D.新石器时代已经形成龙文化雏形

2.商王不仅拥有辅佐他的尹和庶尹、管理宗教事务的神职官员巫、史、卜,还有管理军事和生产等方面的官员、成套的暴力机器、发展到相当水平的文字。这说明商代( )

A.文化居于世界领先地位 B.开始具备了国家形态

C.政权和神权间紧密结合 D.奴隶制国家形态较完备

3.周天子在分封诸侯时会留出一小块“采地”,如果以后诸侯子孙因为犯罪而被削夺封地,仍可以使子孙中的贤者在"采地"世世祭祀其始受封的先人。据此可知,"采地"的设立( )

A.意在防范诸侯的犯罪行为 B.体现出分封制与宗法制关系紧密

C.成为开拓疆土的主要手段 D.说明血缘政治弱化了贵族的地位

4.老子提出“治大国若烹小鲜”;孟子强调“穷则独善其身,达则兼济天下”;墨子则倡导“兴天下之利,除天下之害”。这表明诸子百家( )

A.代表的阶级利益相同 B.提出的思想主张趋同

C.关注社会的发展走向 D.思想融合的趋势加强

5.春秋时期,诸侯可称先祖“受命”,天命不再是周天子的专利。《管子》中记载齐桓公说:“九合诸候,一匡天下,诸侯莫违我。昔三代受命,亦何以异乎?”据此可知春秋时期( )

A.等级制度彻底颠覆 B.中央集权趋势凸显

C.礼乐制度遭到破坏 D.神权政治色彩淡化

6.商鞅指出:“故有地狭而民众者,民胜其地,地广而民少者,地胜其民……民过地,则国功寡而兵力少;地过民,则山泽财物不为用。”该论述( )

A.指出实施重农抑商政策的必要性 B.表达对秦国现状的担忧

C.强调人口与土地数量比要相适应 D.注重合理保护生态环境

7.如图是考古发掘出的秦朝几方印章。根据下列信息,可以得出的正确结论是秦朝( )

A.“焚书坑儒”,文化专制 B.统一文字、货币、度量衡

C.随葬品中必有官员印信 D.建立了中央集权制度

8.廷议是中国古代中央决策的重要方式。秦朝皇帝制度、郡县制的确立,都经过了廷议;唐朝有三省长官在政事堂合议的制度;宋明清时期廷议制度进一步规范化。该制度( )

A.有利于提高决策的合理性 B.体现出了一定的民主精神

C.对皇权形成了有效的制约 D.具有浓厚的形式主义特征

9.汉初盐铁私营,富商豪强以利为本,价格自由决定,质量参差不齐,百姓不堪其苦;武帝时盐铁专卖,“贵贱有平而民不疑……虽使五尺童子适市,莫之能欺。”这说明该政策( )

A.完善了政府的经济职能 B.提供了物美价廉的商品

C.保障了商品质量的稳定 D.促进了市场秩序的规范

10.汉武帝时期,开始设置“奉诏六条察州”的刺史。下列与其职权相近的是( )

A.唐朝节度使 B.宋朝通判 C.明朝内阁 D.清朝军机处

11.汉昭帝继位时年幼,外戚大司马大将军霍光“抱持幼君襁褓之中,布政施教,海内晏然”,这实质上反映了( )

A.开始出现外戚专权 B.大司马大将军成为权力中心

C.汉代专制皇权加强 D.改变了秦朝以来的政权结构

12.据《魏晋南北朝史论》,道武帝至献文帝90年间共出猎67次,其中明元帝在位15年其出猎次数就高达22次,而孝文帝在位29年出猎次数为0。这反映出鲜卑族( )

A.传统经济方式有所改变 B.民族性格正在逐渐丧失

C.政权正逐步走向封建化 D.传统生活环境发生改变

13.魏晋时期的佛像衣饰呈现出“气“韵”生动的“褒衣博带”式特征,服饰不露肌肤,以披肩遮盖;菩萨雕像外貌更加清丽俊秀、温婉内敛,形态灵动。这反映出魏晋南北朝时期( )

A.佛教思想影响中华文化 B.统治者好恶决定佛教发展

C.三教并行局面正式形成 D.佛教文化呈现本土化倾向

14.封驳是指封还并对诏敕之不当者加以驳正。有人对《唐会要》的记载进行抽样统计,54卷至56卷中关于皇帝诏令遭谏议官封驳的就有16次,其中11次封驳有效。这说明唐代( )

A.中央决策机制不断完善 B.专制皇权受到一定限制

C.中枢权力体系发生变化 D.集体议政决定国家政策

15.唐代前期,租庸调制的主要纳税对象是21至59岁的成年男子,而中后期的两税法规定“户无主客,以现居为簿”。据此推知,两税法( )

A.一定程度体现了税负公平 B.解决了国家财政困难

C.抑制了土地兼并进程 D.阻碍了商品经济发展

16.唐诗一定程度上反映了当时的社会现实。陈寅恪认为唐朝自武宗之后的历史记录存在许多错误,很多史料遗留在国外。由此他研究唐诗,并留下了反映唐代历史、 制度、风俗习惯等问题的名著《元白诗笺证稿》。陈寅恪的研究表明( )

A.唐诗全面反映了唐社会风貌B.唐诗是研究唐史的原始史料

C.诗史互证拓宽了史料的范围D.历史研究必须运用文学作品

17.北宋初年,禁军成为国家正规军,大约一半驻扎在京师附近,另一半分驻地方,而且非常驻,定期轮替换防。此举意在( )

A.抵抗辽夏入侵 B.提升军队战斗力 C.缓解财政危机 D.防范将领反叛

18.两宋时期的犁刀、秧马、耘荡、铁搭等新式农具都诞生于开发江南沼泽地的艰苦斗争之中。曲辕犁从晚唐的11个部件减少到6个部件,更加适合江南水田耕作。这反映出( )

A.经济重心开始南移 B.江南经济发展的潜力大

C.新式农具的普及程度高 D.小农经济出现革命性突破

19.清代学者储大文说:“元代分省建置,合河南、河北为一,而黄河之险失;合江南、江北为一,而长江之险失;……汉中隶秦,归州隶楚,又合内江、外江为一,而蜀之险失。”该学者意在强调元朝行省制( )

A.导致中央集权受到严重威胁 B.促使南方经济实力有所增强

C.改变了山川形便的区划原则 D.推动了监察区演变为行政区

20.元朝秉承“因其俗而柔其人”的治边思想,实现了对边疆地区长时间、比较稳定的统治。符合上述治边思想的元朝史实是( )

A.突厥“控弦百万”,设羁縻府州,贡赋“不上户部”

B.“契丹之初,草居野次,靡有定所”,实行捺钵制

C.“命三百户为谋克,十谋克为猛安,一如郡县置吏之法”

D.西藏“民俗尚武……惟事佛为谨”,故设宣政院管辖

21.宋元话本中,故事主人公不是仕宦之子,便是将门之后;而明代小说主人公主要是“生药铺主管”或“市井细民”。这一变化可知明代( )

A.社会主流价值观发生了变化B.士农工商界限开始被打破

C.出现推动社会转型的新因素D.重农抑商的政策发生动摇

22.明太祖诏令“濒海民不得私自出海”;明成祖为“昭示恩威,扩往圣之弘规,著当代之盛典”,派遣郑和率舰队出使西洋诸国;明正统(1436—1449)以后,政治日益腐败,倭寇卷土重来,海禁政策开始日趋严密,可知明朝的海洋政策的主要影响因素是( )

A.倭寇对沿海的骚扰B.抑商政策不断调整C.东西方地位的变化D.国力的兴盛与衰落

23.明代的内阁,阁臣无定员,入阁的品级无限制,简派阁臣的方法也无严格规定,或皇帝钦命,或录用东宫时的旧僚……或经推举后,由皇帝拈阄选定。以上材料从本质上说明( )

A.封建制度下行政效率日益降低 B.内阁并非法定的行政中枢

C.群策群议有利于减少决策失误 D.官员的权势过大制约皇权

24.清朝前期,蒙、藏、维等边疆民族上层逢年节赴京觐见皇帝的制度称为“年班”,朝廷邀请边疆民族上层至木兰狩猎并赐宴的制度称为“围班”。“年班”和“围班”制度的实施( )

A.加强了边疆民族交融 B.推动了跨区域经济文化交流

C.有利于巩固国家统一 D.体现了皇权不断强化的特征

25.研读下表(据英国学者罗伯特·坦普尔《中国:发明和发现的国度》一书的相关数据),对其解读正确的是( )

年代 科技发明 中国 世界其他国家

件 件 百分比 件 百分比

公元1—400年 45 28 62% 17 38%

公元401—1000年 45 32 7l% 13 29%

公元1001—1500年 67 38 57% 29 43%

公元1501—1840年 472 19 4% 453 96%

A.中国古代科技长期领先于世界 B.社会的进步发展与科技的发明创新息息相关

C.明清封建社会衰落,科技发展迟缓,落后于世界

D.工业文明的程度直接决定了科技发明的比重

第Ⅱ卷(非选择题,共50分)

二、非选择题:本题共4小题,均为必做题,共50分。

26.中国古代政府一直谋求解决中央集权和地方分权的问题。阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 西周初期分封形势图

材料二 西汉初期山东地区地方行政区划示意图(部分)

材料三 君主专制确立后,最高统治者希望尽量加强中央集权,而弱化地方权力;尽量简化行政层级,而不设高级政区(无法简化时,即尽量使之不享有完全权力,成为“不完善的政权形态”)。但是,……事实上中央集权往往与地方分权主次兴替,相间而存。即便在理想状态下,中央集权也不得不建立在地方适度分权的基础之上。——袁行霈严文明等主编《中华文明史》

(1)据材料一并结合所学知识,简要说明西周初期分封诸侯的主要政治目的及效果。(4分)

(2)据材料二,说明“汉承秦制,略有损益(增减)”。 从任命地方官员的角度说明“时则有叛国而无叛郡,秦制之得亦以明矣——柳宗元”。(4分)

(3)据材料三并结合所学知识,简要说明北宋使地方成为“不完善的政权形态”的主要措施和元朝使“中央集权……建立在地方适度分权的基础之上”的措施。综上,概括中国古代中央和地方关系的演变特点。(6分)

27.阅读材料,完成下列要求。(11分)

材料一 晋统一中国十几年后就爆发了“八王之乱”,使国力大损。到西晋末年,中原水利失修,旱灾、蝗灾、疾疫连年不断,加上西方和北方五胡势力的冲击,引起大规模的移民潮。

材料二

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例 人口(户) 占全国户口数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43.2% 5148529 56.8%

北宋 11224760 62.9% 6624296 37.1%

——杨远《西汉至北宋中国经济文化向南发展》

材料三 朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴中又为东南根柢。语曰:“苏湖熟,天下足。” ——《陆游集》

材料四 北宋科举入朝做官的官员统计表

前期 中期 后期

人数 比例 人数 比例 人数 比例

北方 278人 84.5% 274人 63.9% 121人 40.3%

南方 51人 15.5% 155人 36.1% 179人 59.7%

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代经济重心南移的主要原因。(5分)

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出宋代南方经济有哪些发展。这些发展反映了我国古代经济出现了什么重大变化?(4分)

(3)材料四表格所示内容反映的实质问题是什么?(2分)

28.选官制度是保证封建制度的重要举措,历代统治者对选官制度都极为关注。阅读材料,回答问题。(12分)

材料一 唐朝至宋朝宰相入仕途径简表(部分)

唐 武则天 73 11 举荐、行伍、门荫

唐玄宗 34 7

唐肃宗 16 4

五代 46 24 吏职、幕僚、行伍、举荐、门荫等

宋 北宋 72 63 资荫、摄官、特奏名、纳粟、从军、举荐等

南宋 63 48

——摘编自王翠《从贵族到庶民——唐宋宰相家庭出身及其入仕途径的比较研究》

材料二 宋朝严禁“行卷”(考试前,考生把自己的作品呈送给有影响力的高官),考官在考试前全部进入贡院(专门的考试场地),考试期间不得外出。考官的亲属如果参加考试另行组织,叫“别头试”。为防止考生作弊,进考场要搜身。为防止考官在判卷环节徇私情,考卷要“糊名”,密封考试试卷;还要誊录,考试密封编号之后发送誊录院,由手书在官员监督下抄写副本,将副本送考官评定,防止以字识人。 ——摘编自任世江《宋朝的特点及完善科举制》

据材料一,概括唐朝至宋朝宰相入仕途径的变化趋势。结合所学知识,分析出现该变化趋势的原因。(4分)

(2)据材料二,概括宋朝选拔官员的特点。(2分)

(3)据上述材料并结合所学,指出唐宋选官制度体现的原则,并分析其作用。(6分)

29.阅读下列材料,回答问题。(13分)

材料一 自从董仲舒的建议批准以后,……孔子便从诸子百家之中超升出来,变成了东方世界之罗马教皇,而儒家哲学也就变成永恒不变的真理,谁要批判儒家哲学,谁就是名教的罪人,文化的叛逆。 ——摘自翦伯赞《秦汉史》

材料二 (北宋)张载庄严宣告:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;文天祥、东林党人在异族强权或腐朽政治势力面前,正气浩然,风骨铮铮,无不浸润了理学的精神价值与道德理想。——摘自张岱年、方克立主编《中国文化概要》

材料三 清初思想家在许多问题上继续发扬光大了晚明的进步思想,比如王夫之强调天理与人情的协调统一;唐甄继续批判男尊女卑,主张男女平等;陈子龙编《明经世文编》意在提醒士人对国计民生的注意;顾炎武的《天下郡国利病书》等都是这种精神指导下的成果。……这股实学思潮直接引发了清代中叶的朴学学术,并且间接开启了近代中国学术的科学精神。

——摘编自曹文柱、赵世瑜《中国社会史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“董仲舒的建议”所产生的影响。(3分)

(2)根据材料二,分析理学的社会价值。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析清初的“实学思潮”出现的背景。综合以上材料并结合所学知识,说明儒家思想能长期居于中国传统文化主流地位的原因。(6分)

同课章节目录