第6.1课《记念刘和珍君》课件(共44张ppt)

文档属性

| 名称 | 第6.1课《记念刘和珍君》课件(共44张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-05 10:37:36 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

导入

在中国现代文学史上,有一人被誉为“民族魂”。他时刻以深沉的情怀、睿智的目光关注着我们民族的生存状态和精神世界。在他逝世之时,举国哀悼,举世震惊。一友人送对联以示悼念:译书尚未成功,惊闻殒星,中国何人领呐喊

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨

这位呐喊者便是鲁迅。今天我们来学习《记念刘和珍君》,看一看鲁迅是怎样为革命、为正义、为青年呐喊的。

记念刘和珍君

鲁迅

学习目标

Contents

1

2

3

1、理清思路,抓住作者思想感情的脉络,体会作者悲愤交加的感情。

2、理解探索文章重要语句的含义,学习记叙、议论、抒情相结合的写法。

3、学习爱国青年的革命精神,感受鲁迅先生刚正的人格、高度的责任感和嫉恶如仇的精神。

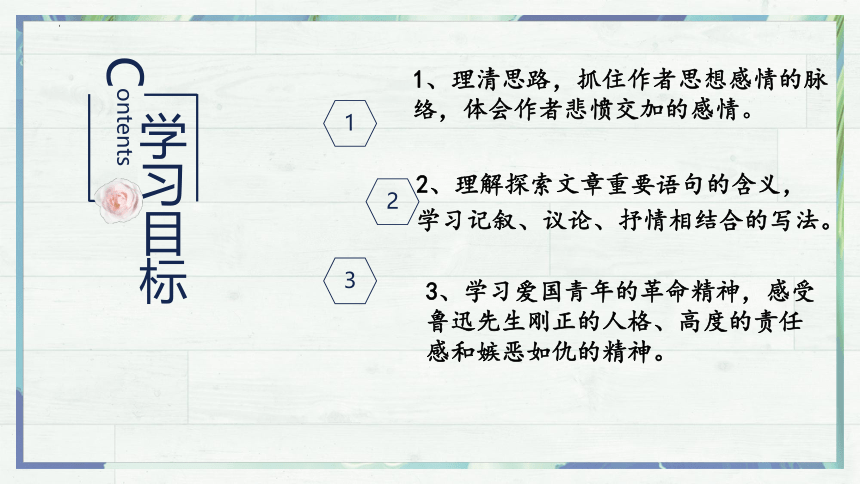

1、鲁迅(1881-1936),中国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

2、1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

3、1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上杰出的作品之一。

4、小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》(历史小说〕 5、散文集:《朝花夕拾》

6、散文诗集:《野草》

作者简介

他用生命的全部光芒,划亮了充塞天地之间的黑暗和寂静。

在他身后,有我们整个民族的血污、苦难、彷徨和觉醒……

他走了,他的“呐喊”还回响在我们的耳畔!

他走了,他与“铁屋子”寂寞而韧性的战斗仍在我们的眼前!

他走了,留下了锋芒毕露的匕首和投枪!

他走了,留下了铁骨铮铮的思想和精神!

1936年10月19日,中国文坛的一颗巨星陨落了!中华民族伟大的精神界战士倒下了!!覆盖在为他送行的棺柩上的旗帜上的三个大字——民族魂,却永远烙印在我们的心中!

我们称鲁迅为民族魂,是因为:

一, 他对封建专制、封建文化作了最无情、最猛烈、最持久的战斗;他深情地拥抱和吸纳了我国古代文化中的优秀部分,使自己不仅是伟大的思想启蒙家,还是博大精深的文化巨人。

二, 他对苦难深重的愚弱的国民的劣根性作了最透辟、最全面、最震撼人心的剖析。

三,他对生活在社会最底层的被压迫民众寄予了深切的同情,对善良勇敢正直的人民、进步的爱国青年发出了深情的吟唱。

一方面鲁迅用匕首、投枪进行寂寞的韧性的战斗,另一方面,他又用鲜血来滋养自己苦难深重的民族。他在一首诗中这样吟唱:“血沃中原肥劲草,寒凝大地发春华”。他就是用生命化为邓林的夸父,他就是中国的普罗米修斯!

郁达夫说:“没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大的人物,而不知拥护、爱戴、崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。”

鲁迅就是我们民族的伟大人物,他将永远得到我们的拥护、爱戴、崇仰!

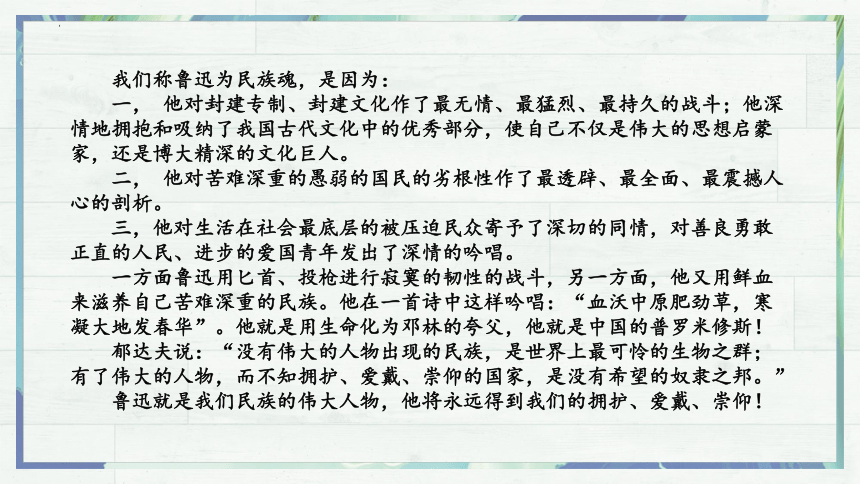

刘和珍:女,1904年生于江西南昌。1923年秋,考入国立北京女子高等师范预科,后升人女师大英语系。由于她思想进步,成绩优异,善于团结同学,深受同学们的尊敬和信赖,被大家推选为女师大学生自治会主席。牺牲于1926年3月18日 ,年仅22岁。

写作背景

1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。3月18日,北京人民为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤200余人,造成屠杀爱国人民的“三·一八”惨案。在这一惨案中,北京女子师范大学英文系学生、学生自治会主席刘和珍遇难了!刘和珍是鲁迅先生的学生,是位爱国的热血青年,她的牺牲给鲁迅先生带来了莫大的悲哀,而当时的反动文人还在一些刊物上发表文章对爱国青年进行污蔑、中伤,致使鲁迅先生悲愤之极,同年四月,写下了这篇纪念文章。

写作背景

这时期的“政体”,准确地说,应当是“北洋军阀统治时期”。民国初年,军阀争权夺利,政治混乱不堪,从1912年至1928年,17年间,北洋政府换了47届内阁,长不过两三年,短的只有一天。

此时的鲁迅在北平已经居住10多年,其间发生过许多重大事件,他看惯了“城头变幻大王旗”。但是不管政府如何变,有一点是不变的,就是对内镇压,对外妥协,军阀仰仗外国势力,置人民于水深火热。鲁迅深刻地看到了这一点。

写作背景

“三·一八”惨案中

牺牲的魏士毅

“三·一八”惨案中

牺牲的杨德群

三·一八天安门前集会

游 行 队 伍

请 愿

学生结队前往段祺瑞执政府请愿

中弹倒下的大学生

三一八惨案中

军阀残酷屠杀群众

刘和珍亲属回忆

刘和珍当年的未婚夫在一篇纪念文章中曾记述一件事,当刘和珍被杀害后,弟弟刘和理不知情下还寄出过一封信,在信中,他对姐姐说:“母亲因病手,我已经学会了做饭,姊姊暑假回家时,请吃我做的好饭吧!”刘和珍的后人回忆这段姊弟情谊时,都唏嘘不已。

刘和珍,江西南昌人,北京女子师范大学学生自治会主席,遇害时年仅22岁。

李大钊是请愿的领导者之一,被士兵用棍棒打伤。

周作人在惨案发生的次日就写下《为三月十八日国务院残杀事件忠告国民军》《对于大残杀的感想》《可哀与可怕》《关于三月十八日的死者》《新中国的女子》等文,愤怒谴责军阀政府的暴行;

朱自清先生参加了三一八集会游行,亲眼目睹了血腥一幕,遇难学生的血还洒在他身上。作为屠杀的见证人,3月23日,他愤怒地写了《执政府大屠杀记》,记下了那骇人听闻的暴行;

女师大教务长、刘和珍的英文老师林语堂,写了《悼刘和珍杨德群女士》,深切回忆了自己的学生刘和珍;

刘半农写诗悼念死难学生,并经赵元任作曲后传唱全城;

许多文化名人投入或是高度关注这一事件

一、解题

文题中的“记”相当于“纪”字,并非鲁迅写了错别字。因为当时白话文刚刚兴起,有些用词并不是很规范。也有一说,认为鲁迅曾留学日本,他的用语用词受到过日文的影响。“记念”一词来自日文,义同中文的纪念。

“念”指出本文也是一篇抒情类的文章。

“君”:对刘和珍的尊称。

二、在整体感知全文内容的基础上,抓住作者悲愤的感情线索,理清全文思路。

一、说明写作的原因和目的:

二、进一步说明写作的目的:

三、追叙认识经过,赞扬斗争精神。

四、遇害概况

段落大意

揭露敌人

记念烈士

唤醒庸人

烈士的遇难

政府的诬蔑

文人的中伤

历史的反思

(刘是怎么样的一个人?)

五、遇难经过:

六、总结教训:

煤的类比——不宜用请愿这种斗争方式

陶潜的诗——青山埋总骨,有亲人友人哀悼亦足矣

七、热情讴歌赞颂:

当局者竟这样凶残

出乎意料

流言家竟如此下劣

中国女性竟如此从容

惨案意义:

证明中国女子的勇毅没有消亡

遇难细节:“从背部入,斜穿心肺”

“弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆”

讽刺暴行:“伟大” “伟绩”“武功” (反语)

三部:分

写作缘由

烈士生平事迹和遇害经过

教训和意义

鼓舞人们前仆后继

第一部分(1、2),纪念刘和珍的缘由,分两层:一是为纪念烈士,二是为警醒庸人;

第二部分(3、4、5),追忆刘和珍的生平,共三层:分别是认识过程、遇难经过概况及遇难经过特写。

第三部分(6、7),“三一八” 惨案的思索,分两层,分别论述情愿方式不当和精神永存人间。

三、研习课文

1.刘和珍在“三一八”惨案中牺牲了,年仅22岁。一个年轻的生命就这样殒落了,如一技傲放的鲜花凋零了。这无疑是一个巨大的悲剧,鲁迅曾经说过:“悲剧是将人生有价值的东西毁灭给人看。”

下面我们不妨来探寻一下刘和珍身上有价值的东西,那些可贵的品质。

刘和珍——神情举止、品质、精神、性格、作者情感

●预定《莽原》全年

——“毅然”

坚定追求进步思想

●参加师大学潮斗争

虑及母校

●前往执政府请愿,被杀害

——“欣然”前往

爱国热忱

★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

斗争精神

温和善良

“微笑”、“温和”

“反抗”;

“黯然”、“泣下”

2.下面我们再来探寻一下刘和珍是怎样遇难的?也就是她是如何被毁灭的?

欣然前往请愿、中弹、无端喋血、未便死;

同行的张静淑、杨德群想扶起她,均中弹、立仆;

刘和珍还能坐起来,但头胸被猛击两棍,牺牲。

3.这篇文章共七个部分,看看这七个部分是以什么为线索来贯穿的?

关键:抓住文中反复出现的语句。

文中反复出现的句子有两处需注意:

一处:

a、我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。

b、我们还在这样的世上活着,我也早觉得有写一点东西的必要了。

c、忘却的救世主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。

鲁迅一向讲究用语简练,但此处为何如此罗嗦 ?三次“必要”的具体内容是什么?

第一处是有必要悼念烈士;

第二处是有必要揭露这一场暴行;

第三处是有必要在人们快遗忘的时候来总结教训意义。

这句话三次出现,实际上是强调了作者写作目的有三:

①悲痛的悼念②愤怒的揭露③沉痛的总结

另一处:

a、可是我实在无话可说;

b、我还有什么话可说呢?

c、呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!

“无话可说”为何反复出现?这“说的无言”是否与前面“写的必要”及文中另一句“但是,我还有要说的话”相矛盾?

4、探究鲁迅先生的感情变化(线索)

文章不是无情物,面对“三一八”惨案,面对被虐杀的爱国青年,鲁迅的感情是非常悲愤的,认为当天是民国以来最黑暗的一天,并在《无花的蔷薇之二》中写道:“如果中国还不至于灭亡,则已往的史实示教过我们,将来的事情便要大出于屠杀者的意料之外——

这不是一件事的结束,是一件事的开头。

墨写的谎言,决掩盖不住血的事实。

血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付出更大的利息。”

从中可见,鲁迅当时是何等悲愤,这堂课我们进一步来探究作者的悲愤之情。

在探究悲愤之情时,还可结合分析作者的笔触涉及了哪几类人,悲与愤的感情所指。

作者愤是愤于三类人:一是当局者,其暴行竟是如此之凶残;二是所谓的学者文人,其流言竟是如此之无耻;三是庸人,鲁迅又称他们是“无恶意的闲人”,愤于他们甚至将烈士的行动作饭后的谈资,愤于他们的麻木。

探究鲁迅感情悲在何处?愤又在何处?

悲悼死难烈士

悲忆交往经过

悲议意义教训

愤揭反动当局

愤斥文人嘴脸

愤批庸人麻木

悲

愤

●小结

说

▲痛悼

▲揭露

▲唤醒

无话可说

悲愤至极

(情感元素〕

悲愤

悲愤的感情贯穿全文

四、重、难点句分析

1、我也早觉得有写一点东西的必要了,

这虽然于死者毫不相干

2、我们还在这样的世上活着,我也早

觉得有写一点东西的必要了

3、我正有写一点东西的必要了

突出写这篇文章的动机

可是我实在无话可说。我只觉得所住的并非人间。四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语?长歌当哭,是必须在痛定之后的。而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

程度副词,更加

愤怒到了极点

深深地体味

充满血腥和暴力的黑暗统治

为烈士的死难感到极度哀痛

表示对死者的尊敬

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

真正的革命者

直接面对,不回避

直接面对,不回避

为人民的苦难而哀痛的人

以能为人民谋幸福而感到幸福的人

有是非观,但容易忘记烈士鲜血的民众

无话可说?

默无声息的缘由?

沉默:爆发,灭亡?

反动政府:残忍

走狗文人:无耻

白色恐怖

武力

镇压

+

思想

控制

物极必反

警告反动派

呼唤后死者

始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她自己的尸骸为证;沉勇而友爱的杨德群君也死掉了,有她自己的尸骸为证;只有一样沉勇而友爱的张静淑君还在医院里呻吟。当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

但是中外的杀人者却居然昂起头来,不知道个个脸上有着血污……。

“伟绩”“武功”:反语,讽刺中外反动派的暴行。

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

明确:这里作者将人类前行的历史比作煤的形成。“大量的木材”比喻代价巨大的流血斗争。“其中”指流血斗争。煤是如何形成的?“需要大量的木材,而形成的只是一小块”。可见,木材变成煤需要付出很大代价,很大吸收。那么,人类前进也需要付出很大代价和牺牲,“但请愿是不在其中的”,这就表明,请愿是不在这种需要付出代价和牺牲之列的。这就是说,在鲁迅看来,向反动派请愿难以换来人类历史的前进,请愿不是一种行之有效的斗争方式。因此没有必要为请愿而付出代价和牺牲。很显然,鲁迅是不主张采用向反动派请愿这种斗争形式的,在作者看来,应当集中革命力量,以有限的代价去换取更大的胜利,不要作无谓的牺牲。

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”。

明确:这一段中的两层意思:一般的民众,会从中国女子的英勇斗争,互相救助,虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望;真正的革命者,将因受到激励而更加奋勇前进。进而明确,这是从烈士死难对于将来影响的角度高度评价意义的,具有激励革命者奋然前行的巨大作用。这一段文字寥寥,却充满着感奋之情。

小结

作者愤怒地控诉了段政府虐杀爱国青年的暴行,痛斥走狗文下劣无耻的谎言,无比沉痛地悼念刘和珍等遇害青年,奉献了自己的悲哀与尊敬。一方面告戒爱国青年要注意斗争的方式,令一方面高度颂扬“为了中国而死的中国的青年”的勇毅,激励人们“更奋然前行”。文章表现的一个伟大的革命家、思想家爱憎分明的态度和深邃独到的思想,能够激励我们青年的爱国热情。

再见

Thanks for your watching

导入

在中国现代文学史上,有一人被誉为“民族魂”。他时刻以深沉的情怀、睿智的目光关注着我们民族的生存状态和精神世界。在他逝世之时,举国哀悼,举世震惊。一友人送对联以示悼念:译书尚未成功,惊闻殒星,中国何人领呐喊

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨

这位呐喊者便是鲁迅。今天我们来学习《记念刘和珍君》,看一看鲁迅是怎样为革命、为正义、为青年呐喊的。

记念刘和珍君

鲁迅

学习目标

Contents

1

2

3

1、理清思路,抓住作者思想感情的脉络,体会作者悲愤交加的感情。

2、理解探索文章重要语句的含义,学习记叙、议论、抒情相结合的写法。

3、学习爱国青年的革命精神,感受鲁迅先生刚正的人格、高度的责任感和嫉恶如仇的精神。

1、鲁迅(1881-1936),中国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

2、1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

3、1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上杰出的作品之一。

4、小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》(历史小说〕 5、散文集:《朝花夕拾》

6、散文诗集:《野草》

作者简介

他用生命的全部光芒,划亮了充塞天地之间的黑暗和寂静。

在他身后,有我们整个民族的血污、苦难、彷徨和觉醒……

他走了,他的“呐喊”还回响在我们的耳畔!

他走了,他与“铁屋子”寂寞而韧性的战斗仍在我们的眼前!

他走了,留下了锋芒毕露的匕首和投枪!

他走了,留下了铁骨铮铮的思想和精神!

1936年10月19日,中国文坛的一颗巨星陨落了!中华民族伟大的精神界战士倒下了!!覆盖在为他送行的棺柩上的旗帜上的三个大字——民族魂,却永远烙印在我们的心中!

我们称鲁迅为民族魂,是因为:

一, 他对封建专制、封建文化作了最无情、最猛烈、最持久的战斗;他深情地拥抱和吸纳了我国古代文化中的优秀部分,使自己不仅是伟大的思想启蒙家,还是博大精深的文化巨人。

二, 他对苦难深重的愚弱的国民的劣根性作了最透辟、最全面、最震撼人心的剖析。

三,他对生活在社会最底层的被压迫民众寄予了深切的同情,对善良勇敢正直的人民、进步的爱国青年发出了深情的吟唱。

一方面鲁迅用匕首、投枪进行寂寞的韧性的战斗,另一方面,他又用鲜血来滋养自己苦难深重的民族。他在一首诗中这样吟唱:“血沃中原肥劲草,寒凝大地发春华”。他就是用生命化为邓林的夸父,他就是中国的普罗米修斯!

郁达夫说:“没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大的人物,而不知拥护、爱戴、崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。”

鲁迅就是我们民族的伟大人物,他将永远得到我们的拥护、爱戴、崇仰!

刘和珍:女,1904年生于江西南昌。1923年秋,考入国立北京女子高等师范预科,后升人女师大英语系。由于她思想进步,成绩优异,善于团结同学,深受同学们的尊敬和信赖,被大家推选为女师大学生自治会主席。牺牲于1926年3月18日 ,年仅22岁。

写作背景

1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。3月18日,北京人民为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤200余人,造成屠杀爱国人民的“三·一八”惨案。在这一惨案中,北京女子师范大学英文系学生、学生自治会主席刘和珍遇难了!刘和珍是鲁迅先生的学生,是位爱国的热血青年,她的牺牲给鲁迅先生带来了莫大的悲哀,而当时的反动文人还在一些刊物上发表文章对爱国青年进行污蔑、中伤,致使鲁迅先生悲愤之极,同年四月,写下了这篇纪念文章。

写作背景

这时期的“政体”,准确地说,应当是“北洋军阀统治时期”。民国初年,军阀争权夺利,政治混乱不堪,从1912年至1928年,17年间,北洋政府换了47届内阁,长不过两三年,短的只有一天。

此时的鲁迅在北平已经居住10多年,其间发生过许多重大事件,他看惯了“城头变幻大王旗”。但是不管政府如何变,有一点是不变的,就是对内镇压,对外妥协,军阀仰仗外国势力,置人民于水深火热。鲁迅深刻地看到了这一点。

写作背景

“三·一八”惨案中

牺牲的魏士毅

“三·一八”惨案中

牺牲的杨德群

三·一八天安门前集会

游 行 队 伍

请 愿

学生结队前往段祺瑞执政府请愿

中弹倒下的大学生

三一八惨案中

军阀残酷屠杀群众

刘和珍亲属回忆

刘和珍当年的未婚夫在一篇纪念文章中曾记述一件事,当刘和珍被杀害后,弟弟刘和理不知情下还寄出过一封信,在信中,他对姐姐说:“母亲因病手,我已经学会了做饭,姊姊暑假回家时,请吃我做的好饭吧!”刘和珍的后人回忆这段姊弟情谊时,都唏嘘不已。

刘和珍,江西南昌人,北京女子师范大学学生自治会主席,遇害时年仅22岁。

李大钊是请愿的领导者之一,被士兵用棍棒打伤。

周作人在惨案发生的次日就写下《为三月十八日国务院残杀事件忠告国民军》《对于大残杀的感想》《可哀与可怕》《关于三月十八日的死者》《新中国的女子》等文,愤怒谴责军阀政府的暴行;

朱自清先生参加了三一八集会游行,亲眼目睹了血腥一幕,遇难学生的血还洒在他身上。作为屠杀的见证人,3月23日,他愤怒地写了《执政府大屠杀记》,记下了那骇人听闻的暴行;

女师大教务长、刘和珍的英文老师林语堂,写了《悼刘和珍杨德群女士》,深切回忆了自己的学生刘和珍;

刘半农写诗悼念死难学生,并经赵元任作曲后传唱全城;

许多文化名人投入或是高度关注这一事件

一、解题

文题中的“记”相当于“纪”字,并非鲁迅写了错别字。因为当时白话文刚刚兴起,有些用词并不是很规范。也有一说,认为鲁迅曾留学日本,他的用语用词受到过日文的影响。“记念”一词来自日文,义同中文的纪念。

“念”指出本文也是一篇抒情类的文章。

“君”:对刘和珍的尊称。

二、在整体感知全文内容的基础上,抓住作者悲愤的感情线索,理清全文思路。

一、说明写作的原因和目的:

二、进一步说明写作的目的:

三、追叙认识经过,赞扬斗争精神。

四、遇害概况

段落大意

揭露敌人

记念烈士

唤醒庸人

烈士的遇难

政府的诬蔑

文人的中伤

历史的反思

(刘是怎么样的一个人?)

五、遇难经过:

六、总结教训:

煤的类比——不宜用请愿这种斗争方式

陶潜的诗——青山埋总骨,有亲人友人哀悼亦足矣

七、热情讴歌赞颂:

当局者竟这样凶残

出乎意料

流言家竟如此下劣

中国女性竟如此从容

惨案意义:

证明中国女子的勇毅没有消亡

遇难细节:“从背部入,斜穿心肺”

“弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆”

讽刺暴行:“伟大” “伟绩”“武功” (反语)

三部:分

写作缘由

烈士生平事迹和遇害经过

教训和意义

鼓舞人们前仆后继

第一部分(1、2),纪念刘和珍的缘由,分两层:一是为纪念烈士,二是为警醒庸人;

第二部分(3、4、5),追忆刘和珍的生平,共三层:分别是认识过程、遇难经过概况及遇难经过特写。

第三部分(6、7),“三一八” 惨案的思索,分两层,分别论述情愿方式不当和精神永存人间。

三、研习课文

1.刘和珍在“三一八”惨案中牺牲了,年仅22岁。一个年轻的生命就这样殒落了,如一技傲放的鲜花凋零了。这无疑是一个巨大的悲剧,鲁迅曾经说过:“悲剧是将人生有价值的东西毁灭给人看。”

下面我们不妨来探寻一下刘和珍身上有价值的东西,那些可贵的品质。

刘和珍——神情举止、品质、精神、性格、作者情感

●预定《莽原》全年

——“毅然”

坚定追求进步思想

●参加师大学潮斗争

虑及母校

●前往执政府请愿,被杀害

——“欣然”前往

爱国热忱

★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

斗争精神

温和善良

“微笑”、“温和”

“反抗”;

“黯然”、“泣下”

2.下面我们再来探寻一下刘和珍是怎样遇难的?也就是她是如何被毁灭的?

欣然前往请愿、中弹、无端喋血、未便死;

同行的张静淑、杨德群想扶起她,均中弹、立仆;

刘和珍还能坐起来,但头胸被猛击两棍,牺牲。

3.这篇文章共七个部分,看看这七个部分是以什么为线索来贯穿的?

关键:抓住文中反复出现的语句。

文中反复出现的句子有两处需注意:

一处:

a、我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。

b、我们还在这样的世上活着,我也早觉得有写一点东西的必要了。

c、忘却的救世主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。

鲁迅一向讲究用语简练,但此处为何如此罗嗦 ?三次“必要”的具体内容是什么?

第一处是有必要悼念烈士;

第二处是有必要揭露这一场暴行;

第三处是有必要在人们快遗忘的时候来总结教训意义。

这句话三次出现,实际上是强调了作者写作目的有三:

①悲痛的悼念②愤怒的揭露③沉痛的总结

另一处:

a、可是我实在无话可说;

b、我还有什么话可说呢?

c、呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!

“无话可说”为何反复出现?这“说的无言”是否与前面“写的必要”及文中另一句“但是,我还有要说的话”相矛盾?

4、探究鲁迅先生的感情变化(线索)

文章不是无情物,面对“三一八”惨案,面对被虐杀的爱国青年,鲁迅的感情是非常悲愤的,认为当天是民国以来最黑暗的一天,并在《无花的蔷薇之二》中写道:“如果中国还不至于灭亡,则已往的史实示教过我们,将来的事情便要大出于屠杀者的意料之外——

这不是一件事的结束,是一件事的开头。

墨写的谎言,决掩盖不住血的事实。

血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付出更大的利息。”

从中可见,鲁迅当时是何等悲愤,这堂课我们进一步来探究作者的悲愤之情。

在探究悲愤之情时,还可结合分析作者的笔触涉及了哪几类人,悲与愤的感情所指。

作者愤是愤于三类人:一是当局者,其暴行竟是如此之凶残;二是所谓的学者文人,其流言竟是如此之无耻;三是庸人,鲁迅又称他们是“无恶意的闲人”,愤于他们甚至将烈士的行动作饭后的谈资,愤于他们的麻木。

探究鲁迅感情悲在何处?愤又在何处?

悲悼死难烈士

悲忆交往经过

悲议意义教训

愤揭反动当局

愤斥文人嘴脸

愤批庸人麻木

悲

愤

●小结

说

▲痛悼

▲揭露

▲唤醒

无话可说

悲愤至极

(情感元素〕

悲愤

悲愤的感情贯穿全文

四、重、难点句分析

1、我也早觉得有写一点东西的必要了,

这虽然于死者毫不相干

2、我们还在这样的世上活着,我也早

觉得有写一点东西的必要了

3、我正有写一点东西的必要了

突出写这篇文章的动机

可是我实在无话可说。我只觉得所住的并非人间。四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语?长歌当哭,是必须在痛定之后的。而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

程度副词,更加

愤怒到了极点

深深地体味

充满血腥和暴力的黑暗统治

为烈士的死难感到极度哀痛

表示对死者的尊敬

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

真正的革命者

直接面对,不回避

直接面对,不回避

为人民的苦难而哀痛的人

以能为人民谋幸福而感到幸福的人

有是非观,但容易忘记烈士鲜血的民众

无话可说?

默无声息的缘由?

沉默:爆发,灭亡?

反动政府:残忍

走狗文人:无耻

白色恐怖

武力

镇压

+

思想

控制

物极必反

警告反动派

呼唤后死者

始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她自己的尸骸为证;沉勇而友爱的杨德群君也死掉了,有她自己的尸骸为证;只有一样沉勇而友爱的张静淑君还在医院里呻吟。当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

但是中外的杀人者却居然昂起头来,不知道个个脸上有着血污……。

“伟绩”“武功”:反语,讽刺中外反动派的暴行。

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

明确:这里作者将人类前行的历史比作煤的形成。“大量的木材”比喻代价巨大的流血斗争。“其中”指流血斗争。煤是如何形成的?“需要大量的木材,而形成的只是一小块”。可见,木材变成煤需要付出很大代价,很大吸收。那么,人类前进也需要付出很大代价和牺牲,“但请愿是不在其中的”,这就表明,请愿是不在这种需要付出代价和牺牲之列的。这就是说,在鲁迅看来,向反动派请愿难以换来人类历史的前进,请愿不是一种行之有效的斗争方式。因此没有必要为请愿而付出代价和牺牲。很显然,鲁迅是不主张采用向反动派请愿这种斗争形式的,在作者看来,应当集中革命力量,以有限的代价去换取更大的胜利,不要作无谓的牺牲。

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”。

明确:这一段中的两层意思:一般的民众,会从中国女子的英勇斗争,互相救助,虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望;真正的革命者,将因受到激励而更加奋勇前进。进而明确,这是从烈士死难对于将来影响的角度高度评价意义的,具有激励革命者奋然前行的巨大作用。这一段文字寥寥,却充满着感奋之情。

小结

作者愤怒地控诉了段政府虐杀爱国青年的暴行,痛斥走狗文下劣无耻的谎言,无比沉痛地悼念刘和珍等遇害青年,奉献了自己的悲哀与尊敬。一方面告戒爱国青年要注意斗争的方式,令一方面高度颂扬“为了中国而死的中国的青年”的勇毅,激励人们“更奋然前行”。文章表现的一个伟大的革命家、思想家爱憎分明的态度和深邃独到的思想,能够激励我们青年的爱国热情。

再见

Thanks for your watching