第14课 清朝前中期的鼎盛与危机 课件(共28张ppt)

文档属性

| 名称 | 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机 课件(共28张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-06 15:56:38 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第14课

清朝前中期的鼎盛与危机

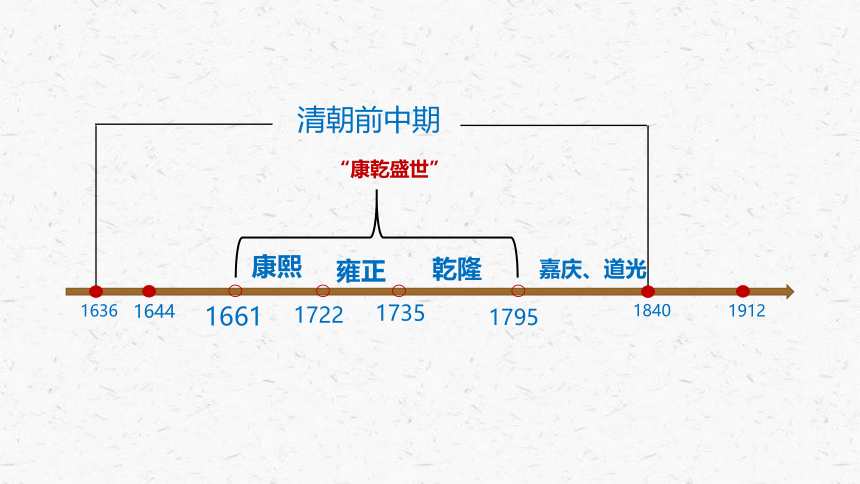

1840

1912

1636

1644

1661

1722

康熙

1735

雍正

1795

乾隆

嘉庆、道光

“康乾盛世”

清朝前中期

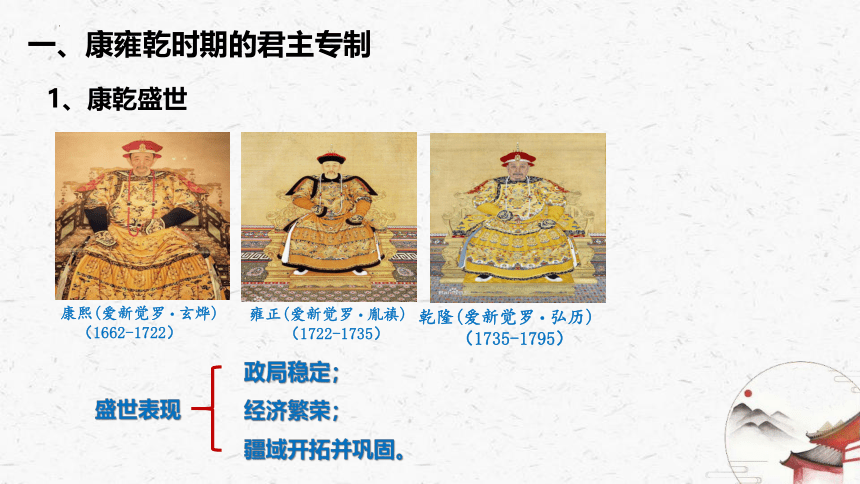

一、康雍乾时期的君主专制

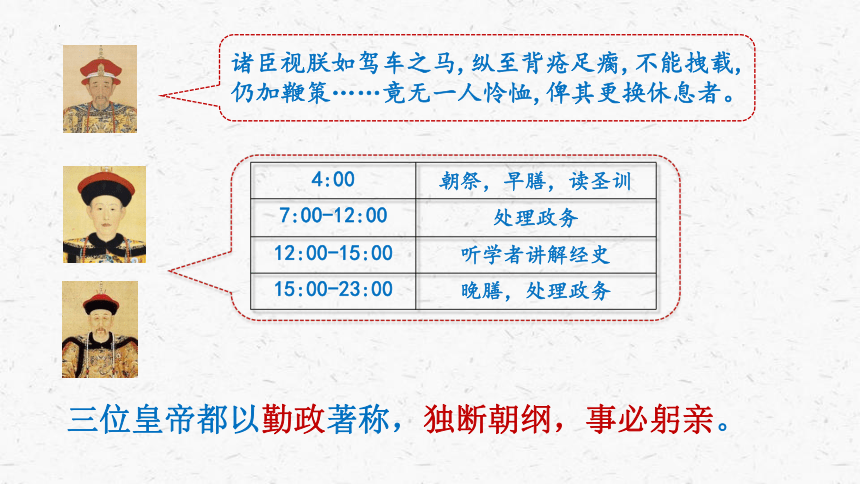

1、康乾盛世

乾隆(爱新觉罗·弘历) (1735-1795)

康熙(爱新觉罗·玄烨) (1662-1722)

雍正(爱新觉罗·胤禛) (1722-1735)

盛世表现

政局稳定;

经济繁荣;

疆域开拓并巩固。

三位皇帝都以勤政著称,独断朝纲,事必躬亲。

4:00 朝祭,早膳,读圣训

7:00-12:00 处理政务

12:00-15:00 听学者讲解经史

15:00-23:00 晚膳,处理政务

诸臣视朕如驾车之马,纵至背疮足瘸,不能拽载,仍加鞭策……竟无一人怜恤,俾其更换休息者。

2、君主专制的加强

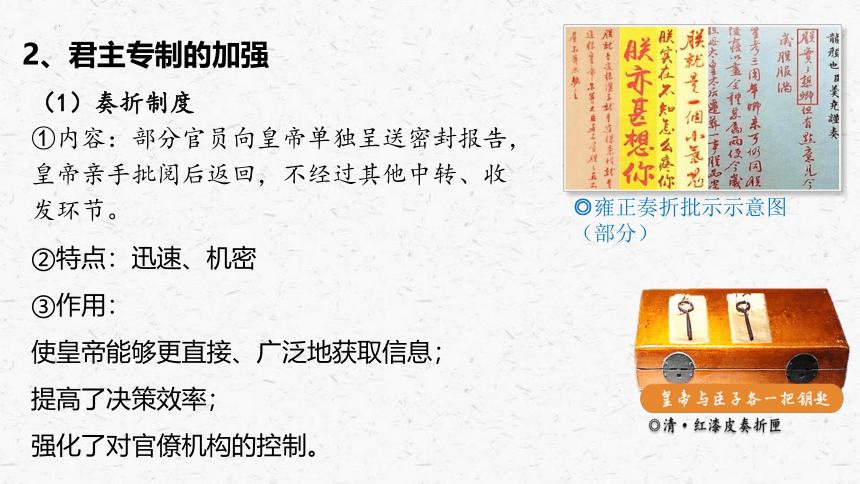

(1)奏折制度

①内容:部分官员向皇帝单独呈送密封报告,皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节。

②特点:迅速、机密

③作用:

使皇帝能够更直接、广泛地获取信息;

提高了决策效率;

强化了对官僚机构的控制。

◎雍正奏折批示示意图(部分)

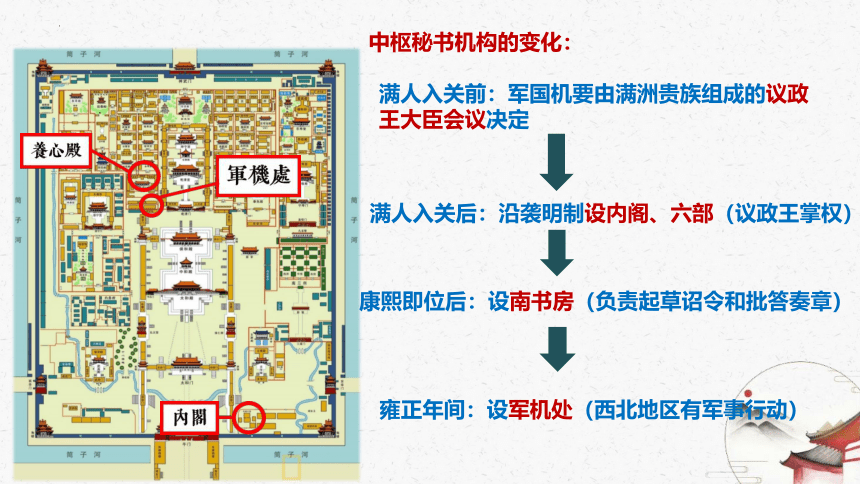

中枢秘书机构的变化:

雍正年间:设军机处(西北地区有军事行动)

满人入关前:军国机要由满洲贵族组成的议政王大臣会议决定

满人入关后:沿袭明制设内阁、六部(议政王掌权)

康熙即位后:设南书房(负责起草诏令和批答奏章)

2、君主专制的加强

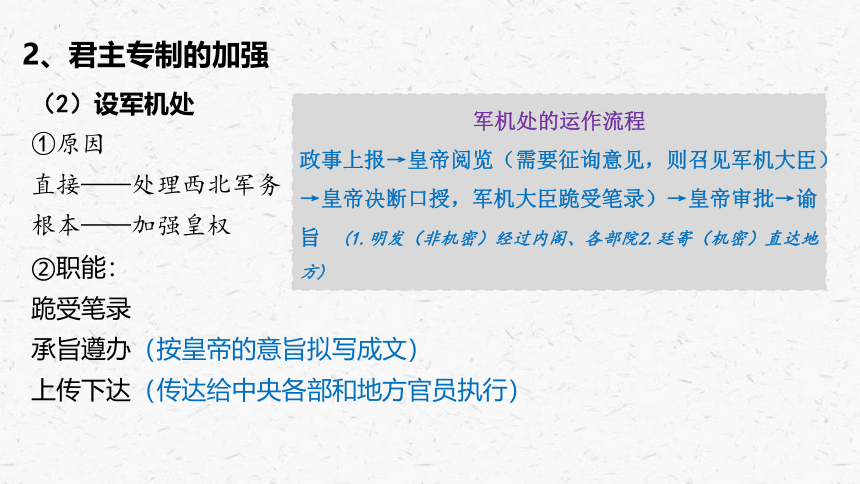

(2)设军机处

①原因

直接——处理西北军务

根本——加强皇权

②职能:

跪受笔录

承旨遵办(按皇帝的意旨拟写成文)

上传下达(传达给中央各部和地方官员执行)

军机处的运作流程

政事上报→皇帝阅览(需要征询意见,则召见军机大臣)→皇帝决断口授,军机大臣跪受笔录)→皇帝审批→谕旨 (1.明发(非机密)经过内阁、各部院2.廷寄(机密)直达地方)

2、君主专制的加强

(2)设军机处

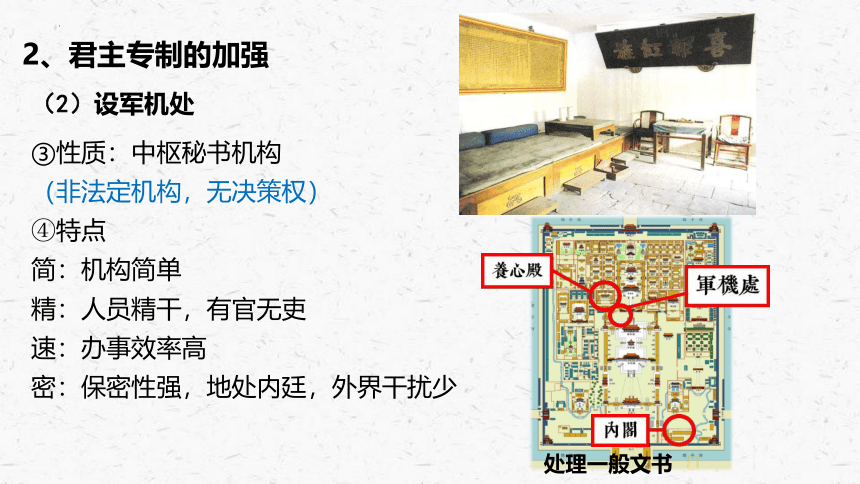

③性质:中枢秘书机构

(非法定机构,无决策权)

④特点

简:机构简单

精:人员精干,有官无吏

速:办事效率高

密:保密性强,地处内廷,外界干扰少

处理一般文书

2、君主专制的加强

(2)设军机处

⑤影响:

提高了行政效率;

加强了君主专制,君主专制达到顶峰

2、君主专制的加强

(3)文字狱

①实质:是一种思想文化专制

②影响:

对文化造成严重的摧残;

束缚了人们的思想;

阻碍了学术的发展和进步。

材料一:世宗(雍正)微服游于市,就一书肆翻阅书籍,时微风拂拂,吹书页上下不已。一书生见状,即高吟曰:“清风不识字,何必来翻书?“世宗以为讥讽也,旋下诏杀之。

材料二:清朝翰林学士胡中藻有句诗曰“一把心肠论浊清”,乾隆看到后大发雷霆:“加‘浊’字于国号‘清’字之上,是何肺腑 ”胡中藻遂因一“浊”字被杀,并罪及师友。

中央机构的演变

秦朝:三公九卿制

汉朝:汉武帝—中朝制度 东汉—尚书台

魏晋南北朝:三省制

隋唐: 三省六部制

宋朝:二府三司制

(设立中书门下为最高行政机构。为制约宰相,又增设参知政事、枢密院、三司分割宰相的行政权、军政权和财政权)

元朝:一省两院制

(设中书省为最高行政机关,中书省的长官行使宰相职权)

明朝:废宰相,设内阁

清朝:设军机处

总的趋势:

相权不断削弱直至被废,皇权不断加强,君主专制达到顶峰。

二、疆域的奠定

1、东南——台湾

①1662年郑成功驱逐荷兰殖民者,收复台湾;

②1683年,清军渡海远征,郑氏后裔战败投降;

③1684年清朝设台湾府,隶属福建省。

①原因:17世纪中叶,沙皇俄国的势力侵入我国黑龙江流域

②过程:康熙前期,清军围攻侵占雅克萨的俄军,迫使沙俄同意谈判

③结果:1689年,两国签订《尼布楚条约》,从法律上确定黑龙江、乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国领土。

2、东北——反击沙俄侵略

雅克萨之战

签订《尼布楚条约》,划定边界。

二、疆域的奠定

3、北部及西北——蒙古

①平定叛乱:

平定准噶尔部叛乱(康熙)

平定大小和卓叛乱(乾隆)

②加强管辖:

在蒙古族地区设立盟、旗两级单位进行统治,任命蒙古王公为盟长、旗长;

1762年,在新疆设立伊犁将军,总领军政事务

明朝末年,鞑靼分为漠南蒙古和漠北蒙古,瓦刺被称为漠西蒙古。

清军入关前,打败并收降漠南蒙古,漠北和漠西蒙古也遣使进贡。

17世纪后期,漠西蒙古准噶尔部的首领噶尔丹占据天山南北,又向东进攻漠北和漠南蒙古。

与漠西蒙古的斗争:

①清军与噶尔丹及其后继者进行了长期斗争,最终在1757年将准噶尔部彻底击败。

②不久,维吾尔贵族大、小和卓兄弟起兵反清,很快被平定。

二、疆域的奠定

4、西南

(1)西藏

①册封达赖和班禅

②派遣驻藏大臣

③颁布《钦定藏内善后章程》

西藏最有影响的佛教格鲁派领袖五世达赖被清廷册封以“达赖喇嘛”尊号;五世班禅在康熙时被赐予“班禅额尔德尼”尊号。此后历世达赖和班禅,都经由中央政府册封。

二、疆域的奠定

4、西南

(2)西南地区:改土归流

二、疆域的奠定

5、边疆民族政策

①专设理藩院掌管蒙古族、藏族等民族事务

②采取因地制宜的政策,尊重各民族社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子

二、疆域的奠定

6、地方制度

①内地:18省,巡抚、总督治理

②边疆:分设若干将军辖区和办事大臣辖区

明朝中后期,派大臣出镇地方,称总督、巡抚,用以节制“三司”,协调地方权力,提高统治效率,但设置还不太稳定。

到清朝,总督、巡抚制度已经大体固定。十八省均设巡抚,为一省之长。每两到三省(个别地方仅一省)又设总督一名,相当于大军区长官。如两江总督辖江苏、安徽、江西三省,闽浙总督辖浙江、福建二省,湖广总督辖湖北、湖南二省。

5个将军辖区:黑龙江、吉林、盛京、乌里雅苏台、伊犁

2个办事大臣辖区:青海、西藏

1个盟旗:内蒙古

册封达赖、班禅

派驻藏大臣

西跨葱岭

西北至巴勒喀什湖

北接西伯利亚

东北至黑龙江以北的

外兴安岭和库页岛

东临太平洋

东南到台湾及附属岛屿

包括钓鱼岛、赤尾屿等

南至南海诸岛

西南达喜马拉雅山脉

伊犁将军

盟旗制度

总督—巡抚

清朝基本奠定了现代中国的版图

原因:

①版图明显开拓

②因地制宜,边疆形成比较稳定的统治

思考:清朝疆域的奠定有何重要意义?

①基本奠定了现代中国的版图;

②促进了边疆地区的开发

③加强了对边疆地区的管辖,加强了中央集权

⑤有利于维护了国家统一,增强了中华民族的凝聚力

④促进边疆与内地的经济文化交流

⑥有利于民族交融

三、统治危机的初显

康乾盛世后期,已出现由盛转衰的迹象。

嘉庆、道光两位皇帝在位时,衰象更为明显。

1、内部

①人口急剧增长,资源危机日益显露,人地矛盾突出

清代中叶的人口和耕地面积

三、统治危机的初显

1、内部

①人口急剧增长,资源危机日益显露,人地矛盾突出

②政治腐败,贫富矛盾积累

材料:嘉庆初年和珅被赐死,查抄家产的清单共109号...其中已估价的26号清单,即值银2亿2千多万两,全部家产当不下8亿两白银,而当时国库每年收入仅只4000多万两。

——施建中主编:《中国古代史》

三、统治危机的初显

1、内部

①人口急剧增长,资源危机日益显露,人地矛盾突出

②政治腐败,贫富矛盾积累

③农民起义屡屡爆发(白莲教起义)

◎天理教攻入紫禁城打斗时,所留下的痕迹

1793 年,乾隆皇帝在致英国国王的信中说:“天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物以通有无。特因天朝所产茶叶、瓷器、丝斤为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤,在澳门开设洋行,俾得日用有资,并沾余润。”

三、统治危机的初显

2、外部

(1)表现

以英国为首的西方列强要求扩大对华贸易,开拓中国市场

(2)对策——闭关自守

①清朝起初指定四处对外通商口岸,后仅保留广州一处,并规定由官府特许的“十三行”商人代为管理对外贸易事务。

②外商受到严格约束

③严厉禁止民间船只出海贸易

“闭关锁国”政策

(1)原因

①经济:自给自足的自然经济(根本原因)

②政治:对付东南沿海抗清斗争及西方的殖民扩张

③思想:统治者天朝上国观念

(2)影响

积极:

对西方殖民者的侵略起过一定的自卫作用

消极:

①妨碍了海外市场的开拓,抑制了资本的原始积累,阻碍商品经济和资本主义萌芽的发展

②阻碍了中外经济文化交流

③无法适应新的外部环境,中国逐渐落后于世界潮流

④使封建经济长期延续,使封建统治者日益固步自封、夜郎自大

鼎盛

危机

政局稳定

经济繁荣

疆域开拓并巩固

政治:君主专制、吏治腐败

经济:人口膨胀、土地兼并

文化:文化专制、八股取士

对外:闭关锁国、故步自封

补充:赋税制度

明朝中后期:一条鞭法

新法规定:把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总为一条,合并征收银两,按亩折算缴纳。这样大大简化了税制,方便征收税款。同时使地方官员难于作弊,进而增加财政收入。“一条鞭法”上承唐代的两税法,下启清代的摊丁入亩,是中国历史上具有深远历史影响的一次社会变革。“一条鞭法”既是明代社会矛盾激化的被动之举,也是中国古代商品经济发展到一定程度的主动选择。

清朝:摊丁入亩

康熙后期,清政府将百姓赋税中以人丁为单位征收的“丁银”数额固定下来,号称“滋生人丁,永不加赋”。雍正时又将丁银并入田赋一并征收。摊丁入亩是中国封建社会后期赋役制度的一次重要改革。标志着中国实行两千多年人头税(丁税)的废除。这一制度的实行,减轻了无地、少地农民的经济负担,促进了人口增长,使劳动者有了较大的人身自由,表明国家对百姓的人身控制逐步削弱,有利于社会经济的发展。

第14课

清朝前中期的鼎盛与危机

1840

1912

1636

1644

1661

1722

康熙

1735

雍正

1795

乾隆

嘉庆、道光

“康乾盛世”

清朝前中期

一、康雍乾时期的君主专制

1、康乾盛世

乾隆(爱新觉罗·弘历) (1735-1795)

康熙(爱新觉罗·玄烨) (1662-1722)

雍正(爱新觉罗·胤禛) (1722-1735)

盛世表现

政局稳定;

经济繁荣;

疆域开拓并巩固。

三位皇帝都以勤政著称,独断朝纲,事必躬亲。

4:00 朝祭,早膳,读圣训

7:00-12:00 处理政务

12:00-15:00 听学者讲解经史

15:00-23:00 晚膳,处理政务

诸臣视朕如驾车之马,纵至背疮足瘸,不能拽载,仍加鞭策……竟无一人怜恤,俾其更换休息者。

2、君主专制的加强

(1)奏折制度

①内容:部分官员向皇帝单独呈送密封报告,皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节。

②特点:迅速、机密

③作用:

使皇帝能够更直接、广泛地获取信息;

提高了决策效率;

强化了对官僚机构的控制。

◎雍正奏折批示示意图(部分)

中枢秘书机构的变化:

雍正年间:设军机处(西北地区有军事行动)

满人入关前:军国机要由满洲贵族组成的议政王大臣会议决定

满人入关后:沿袭明制设内阁、六部(议政王掌权)

康熙即位后:设南书房(负责起草诏令和批答奏章)

2、君主专制的加强

(2)设军机处

①原因

直接——处理西北军务

根本——加强皇权

②职能:

跪受笔录

承旨遵办(按皇帝的意旨拟写成文)

上传下达(传达给中央各部和地方官员执行)

军机处的运作流程

政事上报→皇帝阅览(需要征询意见,则召见军机大臣)→皇帝决断口授,军机大臣跪受笔录)→皇帝审批→谕旨 (1.明发(非机密)经过内阁、各部院2.廷寄(机密)直达地方)

2、君主专制的加强

(2)设军机处

③性质:中枢秘书机构

(非法定机构,无决策权)

④特点

简:机构简单

精:人员精干,有官无吏

速:办事效率高

密:保密性强,地处内廷,外界干扰少

处理一般文书

2、君主专制的加强

(2)设军机处

⑤影响:

提高了行政效率;

加强了君主专制,君主专制达到顶峰

2、君主专制的加强

(3)文字狱

①实质:是一种思想文化专制

②影响:

对文化造成严重的摧残;

束缚了人们的思想;

阻碍了学术的发展和进步。

材料一:世宗(雍正)微服游于市,就一书肆翻阅书籍,时微风拂拂,吹书页上下不已。一书生见状,即高吟曰:“清风不识字,何必来翻书?“世宗以为讥讽也,旋下诏杀之。

材料二:清朝翰林学士胡中藻有句诗曰“一把心肠论浊清”,乾隆看到后大发雷霆:“加‘浊’字于国号‘清’字之上,是何肺腑 ”胡中藻遂因一“浊”字被杀,并罪及师友。

中央机构的演变

秦朝:三公九卿制

汉朝:汉武帝—中朝制度 东汉—尚书台

魏晋南北朝:三省制

隋唐: 三省六部制

宋朝:二府三司制

(设立中书门下为最高行政机构。为制约宰相,又增设参知政事、枢密院、三司分割宰相的行政权、军政权和财政权)

元朝:一省两院制

(设中书省为最高行政机关,中书省的长官行使宰相职权)

明朝:废宰相,设内阁

清朝:设军机处

总的趋势:

相权不断削弱直至被废,皇权不断加强,君主专制达到顶峰。

二、疆域的奠定

1、东南——台湾

①1662年郑成功驱逐荷兰殖民者,收复台湾;

②1683年,清军渡海远征,郑氏后裔战败投降;

③1684年清朝设台湾府,隶属福建省。

①原因:17世纪中叶,沙皇俄国的势力侵入我国黑龙江流域

②过程:康熙前期,清军围攻侵占雅克萨的俄军,迫使沙俄同意谈判

③结果:1689年,两国签订《尼布楚条约》,从法律上确定黑龙江、乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国领土。

2、东北——反击沙俄侵略

雅克萨之战

签订《尼布楚条约》,划定边界。

二、疆域的奠定

3、北部及西北——蒙古

①平定叛乱:

平定准噶尔部叛乱(康熙)

平定大小和卓叛乱(乾隆)

②加强管辖:

在蒙古族地区设立盟、旗两级单位进行统治,任命蒙古王公为盟长、旗长;

1762年,在新疆设立伊犁将军,总领军政事务

明朝末年,鞑靼分为漠南蒙古和漠北蒙古,瓦刺被称为漠西蒙古。

清军入关前,打败并收降漠南蒙古,漠北和漠西蒙古也遣使进贡。

17世纪后期,漠西蒙古准噶尔部的首领噶尔丹占据天山南北,又向东进攻漠北和漠南蒙古。

与漠西蒙古的斗争:

①清军与噶尔丹及其后继者进行了长期斗争,最终在1757年将准噶尔部彻底击败。

②不久,维吾尔贵族大、小和卓兄弟起兵反清,很快被平定。

二、疆域的奠定

4、西南

(1)西藏

①册封达赖和班禅

②派遣驻藏大臣

③颁布《钦定藏内善后章程》

西藏最有影响的佛教格鲁派领袖五世达赖被清廷册封以“达赖喇嘛”尊号;五世班禅在康熙时被赐予“班禅额尔德尼”尊号。此后历世达赖和班禅,都经由中央政府册封。

二、疆域的奠定

4、西南

(2)西南地区:改土归流

二、疆域的奠定

5、边疆民族政策

①专设理藩院掌管蒙古族、藏族等民族事务

②采取因地制宜的政策,尊重各民族社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子

二、疆域的奠定

6、地方制度

①内地:18省,巡抚、总督治理

②边疆:分设若干将军辖区和办事大臣辖区

明朝中后期,派大臣出镇地方,称总督、巡抚,用以节制“三司”,协调地方权力,提高统治效率,但设置还不太稳定。

到清朝,总督、巡抚制度已经大体固定。十八省均设巡抚,为一省之长。每两到三省(个别地方仅一省)又设总督一名,相当于大军区长官。如两江总督辖江苏、安徽、江西三省,闽浙总督辖浙江、福建二省,湖广总督辖湖北、湖南二省。

5个将军辖区:黑龙江、吉林、盛京、乌里雅苏台、伊犁

2个办事大臣辖区:青海、西藏

1个盟旗:内蒙古

册封达赖、班禅

派驻藏大臣

西跨葱岭

西北至巴勒喀什湖

北接西伯利亚

东北至黑龙江以北的

外兴安岭和库页岛

东临太平洋

东南到台湾及附属岛屿

包括钓鱼岛、赤尾屿等

南至南海诸岛

西南达喜马拉雅山脉

伊犁将军

盟旗制度

总督—巡抚

清朝基本奠定了现代中国的版图

原因:

①版图明显开拓

②因地制宜,边疆形成比较稳定的统治

思考:清朝疆域的奠定有何重要意义?

①基本奠定了现代中国的版图;

②促进了边疆地区的开发

③加强了对边疆地区的管辖,加强了中央集权

⑤有利于维护了国家统一,增强了中华民族的凝聚力

④促进边疆与内地的经济文化交流

⑥有利于民族交融

三、统治危机的初显

康乾盛世后期,已出现由盛转衰的迹象。

嘉庆、道光两位皇帝在位时,衰象更为明显。

1、内部

①人口急剧增长,资源危机日益显露,人地矛盾突出

清代中叶的人口和耕地面积

三、统治危机的初显

1、内部

①人口急剧增长,资源危机日益显露,人地矛盾突出

②政治腐败,贫富矛盾积累

材料:嘉庆初年和珅被赐死,查抄家产的清单共109号...其中已估价的26号清单,即值银2亿2千多万两,全部家产当不下8亿两白银,而当时国库每年收入仅只4000多万两。

——施建中主编:《中国古代史》

三、统治危机的初显

1、内部

①人口急剧增长,资源危机日益显露,人地矛盾突出

②政治腐败,贫富矛盾积累

③农民起义屡屡爆发(白莲教起义)

◎天理教攻入紫禁城打斗时,所留下的痕迹

1793 年,乾隆皇帝在致英国国王的信中说:“天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物以通有无。特因天朝所产茶叶、瓷器、丝斤为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤,在澳门开设洋行,俾得日用有资,并沾余润。”

三、统治危机的初显

2、外部

(1)表现

以英国为首的西方列强要求扩大对华贸易,开拓中国市场

(2)对策——闭关自守

①清朝起初指定四处对外通商口岸,后仅保留广州一处,并规定由官府特许的“十三行”商人代为管理对外贸易事务。

②外商受到严格约束

③严厉禁止民间船只出海贸易

“闭关锁国”政策

(1)原因

①经济:自给自足的自然经济(根本原因)

②政治:对付东南沿海抗清斗争及西方的殖民扩张

③思想:统治者天朝上国观念

(2)影响

积极:

对西方殖民者的侵略起过一定的自卫作用

消极:

①妨碍了海外市场的开拓,抑制了资本的原始积累,阻碍商品经济和资本主义萌芽的发展

②阻碍了中外经济文化交流

③无法适应新的外部环境,中国逐渐落后于世界潮流

④使封建经济长期延续,使封建统治者日益固步自封、夜郎自大

鼎盛

危机

政局稳定

经济繁荣

疆域开拓并巩固

政治:君主专制、吏治腐败

经济:人口膨胀、土地兼并

文化:文化专制、八股取士

对外:闭关锁国、故步自封

补充:赋税制度

明朝中后期:一条鞭法

新法规定:把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总为一条,合并征收银两,按亩折算缴纳。这样大大简化了税制,方便征收税款。同时使地方官员难于作弊,进而增加财政收入。“一条鞭法”上承唐代的两税法,下启清代的摊丁入亩,是中国历史上具有深远历史影响的一次社会变革。“一条鞭法”既是明代社会矛盾激化的被动之举,也是中国古代商品经济发展到一定程度的主动选择。

清朝:摊丁入亩

康熙后期,清政府将百姓赋税中以人丁为单位征收的“丁银”数额固定下来,号称“滋生人丁,永不加赋”。雍正时又将丁银并入田赋一并征收。摊丁入亩是中国封建社会后期赋役制度的一次重要改革。标志着中国实行两千多年人头税(丁税)的废除。这一制度的实行,减轻了无地、少地农民的经济负担,促进了人口增长,使劳动者有了较大的人身自由,表明国家对百姓的人身控制逐步削弱,有利于社会经济的发展。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进