2023年中考语文二轮复习 诗歌鉴赏客观题 课件(共20张ppt)

文档属性

| 名称 | 2023年中考语文二轮复习 诗歌鉴赏客观题 课件(共20张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 526.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-05 14:22:34 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

诗歌鉴赏客观题

课程目标

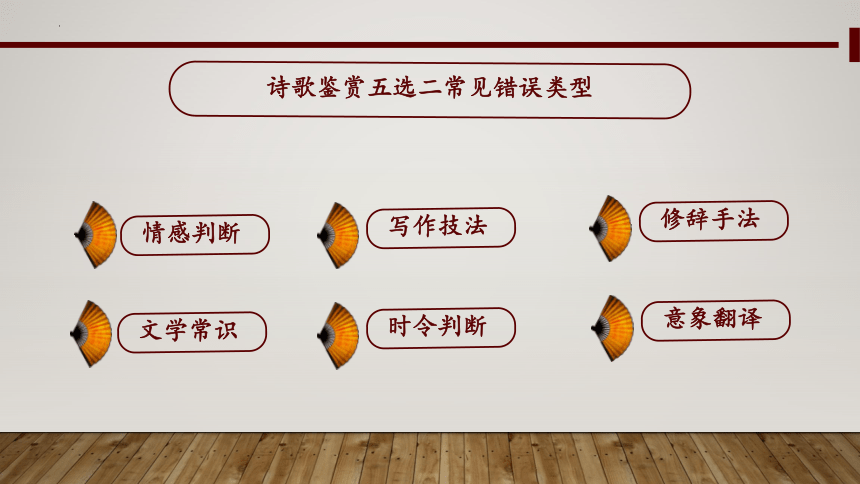

了解诗歌鉴赏五选二的常见错误题型

掌握诗歌鉴赏五选二常考错误类型

五选二题型辨识

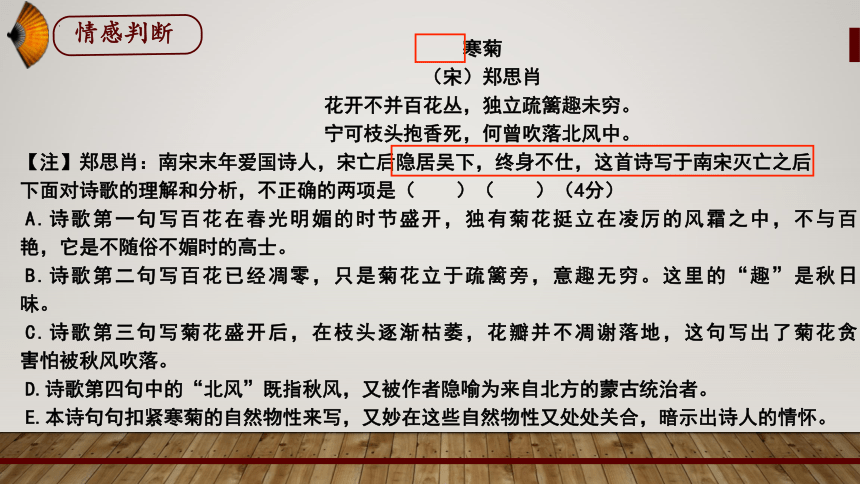

寒菊

(宋)郑思肖

花开不并百花丛,独立疏篱趣未穷。

宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

【注】郑思肖:南宋末年爱国诗人,宋亡后隐居吴下,终身不仕,这首诗写于南宋灭亡之后

9.下面对诗歌的理解和分析,不正确的两项是( )( )(4分)

A.诗歌第一句写百花在春光明媚的时节盛开,独有菊花挺立在凌厉的风霜之中,不与百花争奇斗艳,它是不随俗不媚时的高士。

B.诗歌第二句写百花已经凋零,只有菊花立于疏篱旁,意趣无穷。这里的“趣”是秋日赏菊的趣味。

C.诗歌第三句写菊花盛开后,在枝头逐渐枯萎,花瓣并不凋谢落地,这句写出了菊花贪恋枝头,害怕被秋风吹落。

D.诗歌第四句中的“北风”既指秋风,又被作者隐喻为来自北方的蒙古统治者。

E.本诗句句扣紧寒菊的自然物性来写,又妙在这些自然物性又处处关合,暗示出诗人的情怀。

情感判断

写作技法

文学常识

修辞手法

时令判断

意象翻译

诗歌鉴赏五选二常见错误类型

五选二常考错误类型

情感判断

写作技法

文学常识

情感判断

寒菊

(宋)郑思肖

花开不并百花丛,独立疏篱趣未穷。

宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

【注】郑思肖:南宋末年爱国诗人,宋亡后隐居吴下,终身不仕,这首诗写于南宋灭亡之后

下面对诗歌的理解和分析,不正确的两项是( )( )(4分)

A.诗歌第一句写百花在春光明媚的时节盛开,独有菊花挺立在凌厉的风霜之中,不与百花争奇斗艳,它是不随俗不媚时的高士。

B.诗歌第二句写百花已经凋零,只是菊花立于疏篱旁,意趣无穷。这里的“趣”是秋日赏菊的趣味。

C.诗歌第三句写菊花盛开后,在枝头逐渐枯萎,花瓣并不凋谢落地,这句写出了菊花贪恋枝头,害怕被秋风吹落。

D.诗歌第四句中的“北风”既指秋风,又被作者隐喻为来自北方的蒙古统治者。

E.本诗句句扣紧寒菊的自然物性来写,又妙在这些自然物性又处处关合,暗示出诗人的情怀。

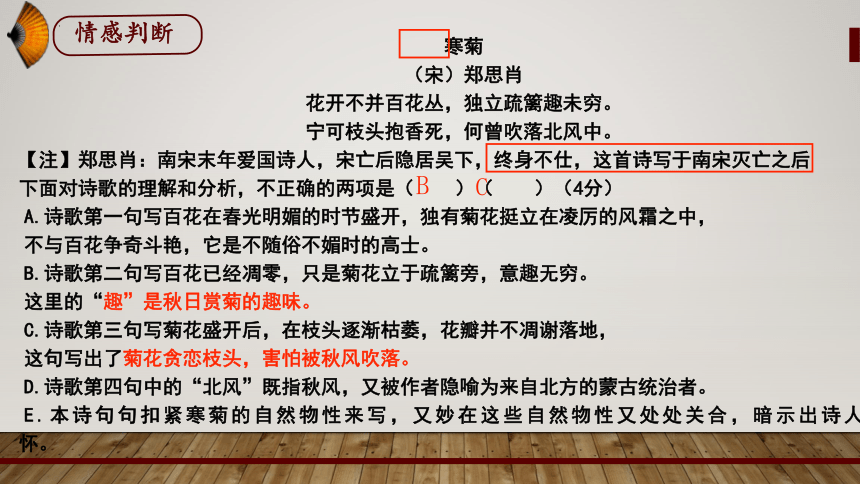

情感判断

寒菊

(宋)郑思肖

花开不并百花丛,独立疏篱趣未穷。

宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

【注】郑思肖:南宋末年爱国诗人,宋亡后隐居吴下,终身不仕,这首诗写于南宋灭亡之后

下面对诗歌的理解和分析,不正确的两项是( )( )(4分)

A.诗歌第一句写百花在春光明媚的时节盛开,独有菊花挺立在凌厉的风霜之中,

不与百花争奇斗艳,它是不随俗不媚时的高士。

B.诗歌第二句写百花已经凋零,只是菊花立于疏篱旁,意趣无穷。

这里的“趣”是秋日赏菊的趣味。

C.诗歌第三句写菊花盛开后,在枝头逐渐枯萎,花瓣并不凋谢落地,

这句写出了菊花贪恋枝头,害怕被秋风吹落。

D.诗歌第四句中的“北风”既指秋风,又被作者隐喻为来自北方的蒙古统治者。

E.本诗句句扣紧寒菊的自然物性来写,又妙在这些自然物性又处处关合,暗示出诗人的情怀。

B

C

五选二

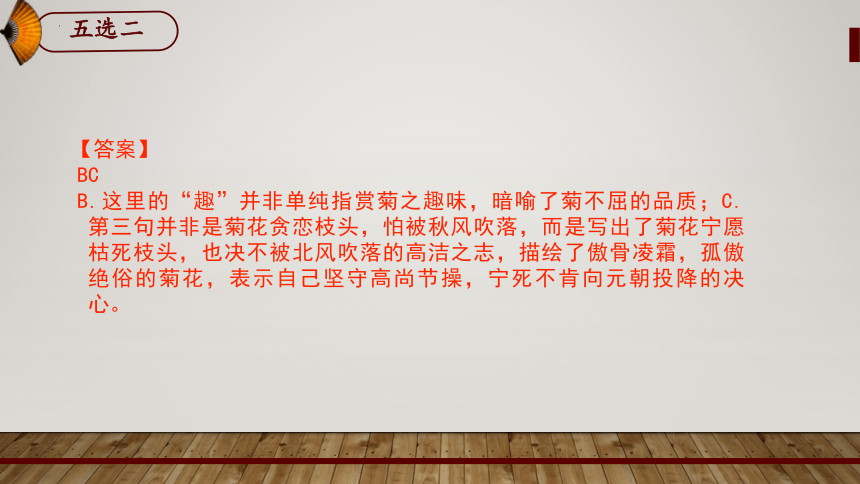

【答案】

BC

B.这里的“趣”并非单纯指赏菊之趣味,暗喻了菊不屈的品质;C.第三句并非是菊花贪恋枝头,怕被秋风吹落,而是写出了菊花宁愿枯死枝头,也决不被北风吹落的高洁之志,描绘了傲骨凌霜,孤傲绝俗的菊花,表示自己坚守高尚节操,宁死不肯向元朝投降的决心。

五选二常考错误类型

情感判断

写作技法

文学常识

写作技法

宴 词①

王之涣

长堤春水绿悠悠,畎②入漳河一道流。

莫听声声催去棹③,桃溪浅处不胜舟。

【注释】①宴词:宴会上所作。②畎(quǎn):田间小沟。③催去棹(zhào):催促船儿离开。

棹,长的船桨。 ④胜:承受 。

9.下面对这首诗的理解,不正确的两项是( )(4分)

A.这首写于宴席上的五绝所展示的,正是一幅色调清新明快的水彩画,然而,它的主题却是“离愁”。

B.春天万象复苏,生机盎然,可是诗人看到的却是碧澄的河水“悠悠”地流去了,诗人从首句起就试着撩拨读者的心弦,一个“绿”字点明“春水”的特色。

C.次句“畎入漳河一道流”,诗人扩大视野,寓情于景,以景抒情。仍以春景 唤起人们联想。

D.这首匠心独运的小诗含蓄蕴藉。诗人从“想到的”,最终写到“看到的”,“听到 的”,

不直接由字面诉说离愁,读之自然知其言愁,意境深邃,启迪人心,耐人玩味。

E.三,四句,尽管添愁的棹声紧紧催促,还是不要去理睬它吧!要不然越来越多的离愁别绪一齐就到船上。

船儿就会渐渐过“重”。就怕这桃花溪太浅,载不动这满船的离愁啊!诗人以“莫听”这样劝慰的口吻,

将许多难以言传的情感蕴含于内。情感委婉动人。

视野角度

感官角度

CD

写作角度

早过大通驿①

清 查慎行

夙雾才醒后,朝阳未吐间。

翠烟遥辨市,红树忽移湾。

风软一江水,云轻九子山。

画家浓淡意,斟酌在荆关②。

【注】①大通驿:在安徽铜陵,大通河由此入长江,作者乘船途经此地。②荆关:五代后梁画家荆浩、关仝,二人擅长山水画。

9.下列选项对本首诗的赏析,不正确的是( )

A.首联“夙”“朝”两个时间名词和“才”“未”两个副词,巧妙地扣紧试题的“早”字。

B.颔联红绿辉映,鲜艳明丽,给人以新奇之感。

C.颈联两句上写远景虚景,下写近景实景,给人一种独特别致的美感。

D.尾联写同游的荆关二人想描画这山光水色,费尽心思,反复斟酌,亦是体现大通驿的美。

E.这首诗写晓雾、初日中的江南秀色,红绿辉映山水明丽,虚实相生,浓淡得宜,俨然一副写意山水画。

远近角度

虚实角度

像荆关,而非就是两人

CD

湖南师大附中梅溪湖中学 渔翁①

柳宗元

渔翁夜傍西岩宿,晓汲清湘燃楚竹。②

烟销日出不见人,欸乃③一声山水绿。

回看天际下中流,岩上无心云相逐。

【注释】①此诗写于诗人被贬为永州司马时期。②汲(jí):取水。湘:湘江之水。楚:西山古属楚地。③欸(ǎi)乃:象声词,一说指桨声,一说指渔歌。

下面的理解与赏析,不正确的是( )( )(4分)

A.诗的一二句,及设定了一个秀丽悦目的空间画面,又以夜幕初启、晨曦微露的时间变化引出下面对日出的描述,奠定了全诗活跃而又清逸的基调。

B.诗的三四句,日出之后,“欸乃一声”打破了山水的宁静,诗歌的感情也由低沉转为欢欣愉悦。

C.诗的最后一句运用比喻的修辞手法,只见山巅上正浮动着片片白云,好似无忧无虑地前后追逐,诗境悠逸恬淡。

D.苏轼说“子厚晚年诗极似陶渊明”,此诗与“采菊东篱下”一诗风格正相似。

E.全诗按时空顺序叙述渔翁行踪的同时,展现了一幅幅山水美景。

时间角度

拟人

C

E

写作技法?

写作角度

虚实结合

动静结合

空间角度

时间角度

感官角度

绿树村边合,青山郭外斜。

晨兴理荒秽,带月荷锄归

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天

今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月。

明月松间照,清泉石上流。

五选二常考错误类型

情感判断

写作技法

文学常识

文学常识

春游南庭

韦应物

川明气已变,岩寨云尚拥。南亭草心绿,春塘泉脉动。 景煦听禽响,雨余看柳重,遗遥池馆华,益愧专城①宠,

判断:本诗写得简洁明快,情真意切。“拥”、“绿”、“重”、“华”四个韵脚字用得准确、生动,意韵完美。

韵脚韵律

韵脚韵律

平仄

韵脚

第一二声为平

第三四声为仄

一句诗的最后一字

有重复的韵母

江亭夜月送别二首(其二)①

王 勃

乱烟笼碧砌②,飞月向南端。

寂寞离亭掩,江山③此夜寒。

【注释】①本诗是诗人旅居巴蜀期间所写的客中送客之作。②碧砌:青石台阶。③江山:江水和高山。

9.下列各项对这首诗的理解,不正确的两项是( )(4分)

A.从体裁来看,这是一首五言律诗。从内容来看,这是一首送别诗。

B.首句写烟而曰“乱烟”,既是形容夜烟弥漫,也表达了诗人送别时心情的迷乱。

C.第二句写月而曰“飞月”,既是说明时间的推移,也暗示诗人伫立凝望时产生欣喜之感。

D.这首诗写了地面景、天空景,近处景、远方景,看似各自独立的四个画面,而又相互关联,融合为一。

E.这首诗寓情于景、景中见情,兼有耐人寻味的深度和美感。

文学常识

绝句律诗的判断

“欣喜”一词不恰当,应是凄凉寂寞之情

AC

绝句律诗

绝句

律诗

四句

八句;首颔颈尾

总结

情感判断

写作技法

空间角度 远近、上下、

左右、前后等

时间角度 季节、晨昏

时间推移

感官角度 视、听、嗅等

文学常识 韵脚韵律 平仄、韵脚

绝句律诗 四句、八句

谢谢大家!

诗歌鉴赏客观题

课程目标

了解诗歌鉴赏五选二的常见错误题型

掌握诗歌鉴赏五选二常考错误类型

五选二题型辨识

寒菊

(宋)郑思肖

花开不并百花丛,独立疏篱趣未穷。

宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

【注】郑思肖:南宋末年爱国诗人,宋亡后隐居吴下,终身不仕,这首诗写于南宋灭亡之后

9.下面对诗歌的理解和分析,不正确的两项是( )( )(4分)

A.诗歌第一句写百花在春光明媚的时节盛开,独有菊花挺立在凌厉的风霜之中,不与百花争奇斗艳,它是不随俗不媚时的高士。

B.诗歌第二句写百花已经凋零,只有菊花立于疏篱旁,意趣无穷。这里的“趣”是秋日赏菊的趣味。

C.诗歌第三句写菊花盛开后,在枝头逐渐枯萎,花瓣并不凋谢落地,这句写出了菊花贪恋枝头,害怕被秋风吹落。

D.诗歌第四句中的“北风”既指秋风,又被作者隐喻为来自北方的蒙古统治者。

E.本诗句句扣紧寒菊的自然物性来写,又妙在这些自然物性又处处关合,暗示出诗人的情怀。

情感判断

写作技法

文学常识

修辞手法

时令判断

意象翻译

诗歌鉴赏五选二常见错误类型

五选二常考错误类型

情感判断

写作技法

文学常识

情感判断

寒菊

(宋)郑思肖

花开不并百花丛,独立疏篱趣未穷。

宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

【注】郑思肖:南宋末年爱国诗人,宋亡后隐居吴下,终身不仕,这首诗写于南宋灭亡之后

下面对诗歌的理解和分析,不正确的两项是( )( )(4分)

A.诗歌第一句写百花在春光明媚的时节盛开,独有菊花挺立在凌厉的风霜之中,不与百花争奇斗艳,它是不随俗不媚时的高士。

B.诗歌第二句写百花已经凋零,只是菊花立于疏篱旁,意趣无穷。这里的“趣”是秋日赏菊的趣味。

C.诗歌第三句写菊花盛开后,在枝头逐渐枯萎,花瓣并不凋谢落地,这句写出了菊花贪恋枝头,害怕被秋风吹落。

D.诗歌第四句中的“北风”既指秋风,又被作者隐喻为来自北方的蒙古统治者。

E.本诗句句扣紧寒菊的自然物性来写,又妙在这些自然物性又处处关合,暗示出诗人的情怀。

情感判断

寒菊

(宋)郑思肖

花开不并百花丛,独立疏篱趣未穷。

宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

【注】郑思肖:南宋末年爱国诗人,宋亡后隐居吴下,终身不仕,这首诗写于南宋灭亡之后

下面对诗歌的理解和分析,不正确的两项是( )( )(4分)

A.诗歌第一句写百花在春光明媚的时节盛开,独有菊花挺立在凌厉的风霜之中,

不与百花争奇斗艳,它是不随俗不媚时的高士。

B.诗歌第二句写百花已经凋零,只是菊花立于疏篱旁,意趣无穷。

这里的“趣”是秋日赏菊的趣味。

C.诗歌第三句写菊花盛开后,在枝头逐渐枯萎,花瓣并不凋谢落地,

这句写出了菊花贪恋枝头,害怕被秋风吹落。

D.诗歌第四句中的“北风”既指秋风,又被作者隐喻为来自北方的蒙古统治者。

E.本诗句句扣紧寒菊的自然物性来写,又妙在这些自然物性又处处关合,暗示出诗人的情怀。

B

C

五选二

【答案】

BC

B.这里的“趣”并非单纯指赏菊之趣味,暗喻了菊不屈的品质;C.第三句并非是菊花贪恋枝头,怕被秋风吹落,而是写出了菊花宁愿枯死枝头,也决不被北风吹落的高洁之志,描绘了傲骨凌霜,孤傲绝俗的菊花,表示自己坚守高尚节操,宁死不肯向元朝投降的决心。

五选二常考错误类型

情感判断

写作技法

文学常识

写作技法

宴 词①

王之涣

长堤春水绿悠悠,畎②入漳河一道流。

莫听声声催去棹③,桃溪浅处不胜舟。

【注释】①宴词:宴会上所作。②畎(quǎn):田间小沟。③催去棹(zhào):催促船儿离开。

棹,长的船桨。 ④胜:承受 。

9.下面对这首诗的理解,不正确的两项是( )(4分)

A.这首写于宴席上的五绝所展示的,正是一幅色调清新明快的水彩画,然而,它的主题却是“离愁”。

B.春天万象复苏,生机盎然,可是诗人看到的却是碧澄的河水“悠悠”地流去了,诗人从首句起就试着撩拨读者的心弦,一个“绿”字点明“春水”的特色。

C.次句“畎入漳河一道流”,诗人扩大视野,寓情于景,以景抒情。仍以春景 唤起人们联想。

D.这首匠心独运的小诗含蓄蕴藉。诗人从“想到的”,最终写到“看到的”,“听到 的”,

不直接由字面诉说离愁,读之自然知其言愁,意境深邃,启迪人心,耐人玩味。

E.三,四句,尽管添愁的棹声紧紧催促,还是不要去理睬它吧!要不然越来越多的离愁别绪一齐就到船上。

船儿就会渐渐过“重”。就怕这桃花溪太浅,载不动这满船的离愁啊!诗人以“莫听”这样劝慰的口吻,

将许多难以言传的情感蕴含于内。情感委婉动人。

视野角度

感官角度

CD

写作角度

早过大通驿①

清 查慎行

夙雾才醒后,朝阳未吐间。

翠烟遥辨市,红树忽移湾。

风软一江水,云轻九子山。

画家浓淡意,斟酌在荆关②。

【注】①大通驿:在安徽铜陵,大通河由此入长江,作者乘船途经此地。②荆关:五代后梁画家荆浩、关仝,二人擅长山水画。

9.下列选项对本首诗的赏析,不正确的是( )

A.首联“夙”“朝”两个时间名词和“才”“未”两个副词,巧妙地扣紧试题的“早”字。

B.颔联红绿辉映,鲜艳明丽,给人以新奇之感。

C.颈联两句上写远景虚景,下写近景实景,给人一种独特别致的美感。

D.尾联写同游的荆关二人想描画这山光水色,费尽心思,反复斟酌,亦是体现大通驿的美。

E.这首诗写晓雾、初日中的江南秀色,红绿辉映山水明丽,虚实相生,浓淡得宜,俨然一副写意山水画。

远近角度

虚实角度

像荆关,而非就是两人

CD

湖南师大附中梅溪湖中学 渔翁①

柳宗元

渔翁夜傍西岩宿,晓汲清湘燃楚竹。②

烟销日出不见人,欸乃③一声山水绿。

回看天际下中流,岩上无心云相逐。

【注释】①此诗写于诗人被贬为永州司马时期。②汲(jí):取水。湘:湘江之水。楚:西山古属楚地。③欸(ǎi)乃:象声词,一说指桨声,一说指渔歌。

下面的理解与赏析,不正确的是( )( )(4分)

A.诗的一二句,及设定了一个秀丽悦目的空间画面,又以夜幕初启、晨曦微露的时间变化引出下面对日出的描述,奠定了全诗活跃而又清逸的基调。

B.诗的三四句,日出之后,“欸乃一声”打破了山水的宁静,诗歌的感情也由低沉转为欢欣愉悦。

C.诗的最后一句运用比喻的修辞手法,只见山巅上正浮动着片片白云,好似无忧无虑地前后追逐,诗境悠逸恬淡。

D.苏轼说“子厚晚年诗极似陶渊明”,此诗与“采菊东篱下”一诗风格正相似。

E.全诗按时空顺序叙述渔翁行踪的同时,展现了一幅幅山水美景。

时间角度

拟人

C

E

写作技法?

写作角度

虚实结合

动静结合

空间角度

时间角度

感官角度

绿树村边合,青山郭外斜。

晨兴理荒秽,带月荷锄归

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天

今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月。

明月松间照,清泉石上流。

五选二常考错误类型

情感判断

写作技法

文学常识

文学常识

春游南庭

韦应物

川明气已变,岩寨云尚拥。南亭草心绿,春塘泉脉动。 景煦听禽响,雨余看柳重,遗遥池馆华,益愧专城①宠,

判断:本诗写得简洁明快,情真意切。“拥”、“绿”、“重”、“华”四个韵脚字用得准确、生动,意韵完美。

韵脚韵律

韵脚韵律

平仄

韵脚

第一二声为平

第三四声为仄

一句诗的最后一字

有重复的韵母

江亭夜月送别二首(其二)①

王 勃

乱烟笼碧砌②,飞月向南端。

寂寞离亭掩,江山③此夜寒。

【注释】①本诗是诗人旅居巴蜀期间所写的客中送客之作。②碧砌:青石台阶。③江山:江水和高山。

9.下列各项对这首诗的理解,不正确的两项是( )(4分)

A.从体裁来看,这是一首五言律诗。从内容来看,这是一首送别诗。

B.首句写烟而曰“乱烟”,既是形容夜烟弥漫,也表达了诗人送别时心情的迷乱。

C.第二句写月而曰“飞月”,既是说明时间的推移,也暗示诗人伫立凝望时产生欣喜之感。

D.这首诗写了地面景、天空景,近处景、远方景,看似各自独立的四个画面,而又相互关联,融合为一。

E.这首诗寓情于景、景中见情,兼有耐人寻味的深度和美感。

文学常识

绝句律诗的判断

“欣喜”一词不恰当,应是凄凉寂寞之情

AC

绝句律诗

绝句

律诗

四句

八句;首颔颈尾

总结

情感判断

写作技法

空间角度 远近、上下、

左右、前后等

时间角度 季节、晨昏

时间推移

感官角度 视、听、嗅等

文学常识 韵脚韵律 平仄、韵脚

绝句律诗 四句、八句

谢谢大家!