第19课 辛亥革命 课件(共37张ppt)

文档属性

| 名称 | 第19课 辛亥革命 课件(共37张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-06 17:22:13 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第19课 辛亥革命

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

了解孙中山三民主义的基本内容,理解辛亥革命与中华民国建立对中国结束帝制、建立民国的意义及局限性。

课标

要求:

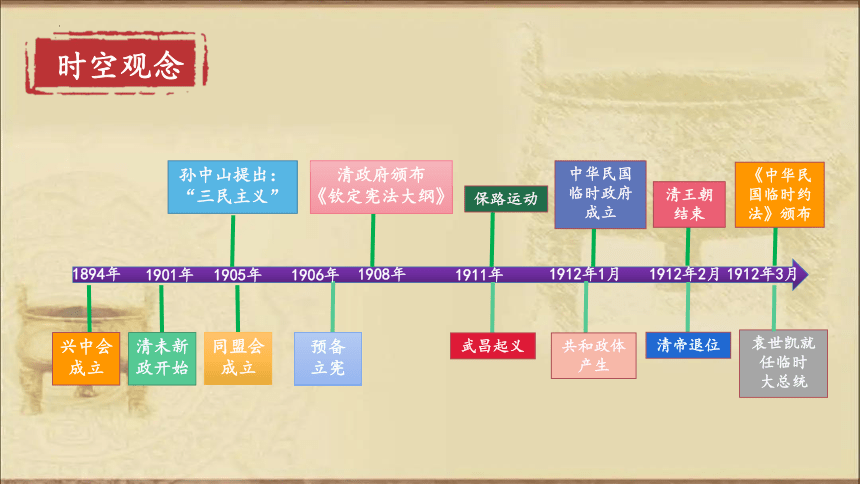

时空观念

1894年

1901年

1911年

兴中会成立

保路运动

清未新政开始

1905年

1906年

1908年

1912年1月

1912年2月

1912年3月

同盟会

成立

预备

立宪

孙中山提出:“三民主义”

清政府颁布

《钦定宪法大纲》

武昌起义

共和政体产生

中华民国临时政府成立

清帝退位

清王朝结束

《中华民国临时约法》颁布

袁世凯就任临时

大总统

本课导入

1903年,青年革命家邹容撰写的《革命军》出版。邹容在书中以高昂的激情,论证了推翻清朝统治、实行革命的正义性和必然性。他写道:“革命者,天演之公例也;革命者,世界这公理也。”他还喊出“中华共和国万岁”的口号。《革命军》刚一问世,便迅速传播开来,销售量居当时革命书刊的第一位,成为引导仁人志士走上革命道路的明灯。

邹容和《革命军》

一、资产阶级民主革命的兴起

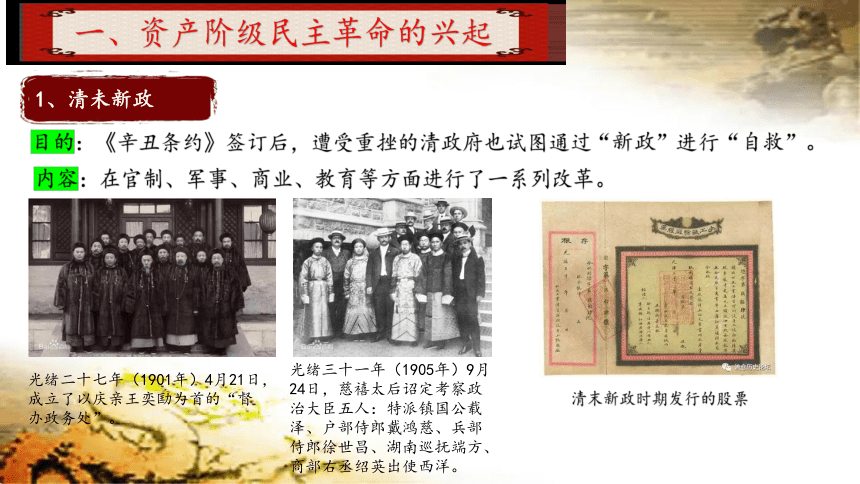

1、清未新政

目的:《辛丑条约》签订后,遭受重挫的清政府也试图通过“新政”进行“自救”。

内容:在官制、军事、商业、教育等方面进行了一系列改革。

光绪二十七年(1901年)4月21日,成立了以庆亲王奕劻为首的“督办政务处”。

光绪三十一年(1905年)9月24日,慈禧太后诏定考察政治大臣五人:特派镇国公载泽、户部侍郎戴鸿慈、兵部侍郎徐世昌、湖南巡抚端方、商部右丞绍英出使西洋。

清末新政时期发行的股票

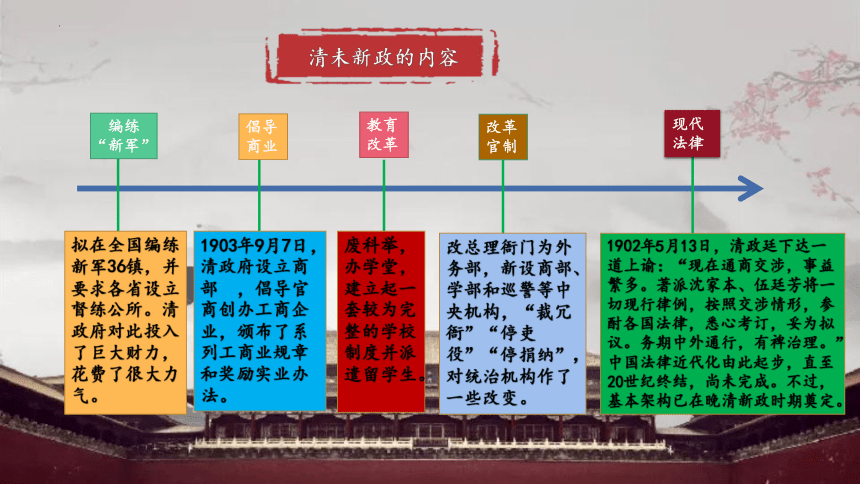

清未新政的内容

拟在全国编练新军36镇,并要求各省设立督练公所。清政府对此投入了巨大财力,花费了很大力气。

1903年9月7日,清政府设立商部 ,倡导官商创办工商企业,颁布了系列工商业规章和奖励实业办法。

废科举,办学堂,建立起一套较为完整的学校制度并派遣留学生。

改总理衙门为外务部,新设商部、学部和巡警等中央机构,“裁冗衙”“停吏役”“停捐纳”,对统治机构作了一些改变。

1902年5月13日,清政廷下达一道上谕:“现在通商交涉,事益繁多。著派沈家本、伍廷芳将一切现行律例,按照交涉情形,参酎各国法律,悉心考订,妥为拟议。务期中外通行,有裨治理。”中国法律近代化由此起步,直至20世纪终结,尚未完成。不过,基本架构已在晚清新政时期奠定。

编练“新军”

倡导商业

教育改革

改革官制

现代法律

知识拓展

清未新政的影响

政治:增设新机构,裁撤冗官、冗衙。

振兴商务、奖励实业:

军事:编练新军。

文化教育:废科举,颁行新学制和设立各式新学堂,派遣留学生。

一定程度上打击了封建顽固势力,但也反映出清政府已沦为维护帝国主义的工具。

一定程度上增强了中国国防实力,但后来兵为将有,形成了近代军阀。

形成了重视西方科技与社会政治学说的风气,培养了近代科技、教育、法政、军事人才。

促进了中国近代经济的发展。

清未新政说到底是为了维护清朝统治,不可能真正促进中国近代化的发展,改革并未使矛盾缓和。

1、清未新政

结果:失败

失败原因:由于政权掌握一极端腐败无能的权贵手中,清政府不可能不中国找到真正的出路。

影响:未找到中国的真正出路,但使越来越多的人认识到:只有推翻清政府,中国才有希望。

史料一 “自明降谕旨改革官制以来迄于今日,大小臣工,徘徊瞻顾,虚悬草案,施行无期,而昏夜乞怜,蝇营狗苟,其风益炽。清议不足畏,官常不足守。上则社鼠城狐,要结权贵;下则如饥鹰饿虎,残噬善类。"

史料二 “政地多用亲贵,则显戾宪章;路事朦于佥壬,则动违舆论;促行新治,而官绅或借为网利之图;更改旧制,而权豪或祗为自便之计;民财之取已多,而未办一利民之事,司法之诏屡下,而实无一守法之人。驯致怨积于下而朕不知,祸迫于前而朕不觉。”

——摘编自《实行宪政谕》

在新政的推行中,贿赂、请托,勒索、钻营、排挤,倾轧,各种卑劣的心机与手腕都无所不用其极地施展出来。

“新瓶装旧酒”

知识拓展

1901年4月清政府宣布实行“新政"。但清政府改革的根本目的不是为了挽救民族危机,救亡图存,而是为了延续其反动统治,巩固皇权。因此“新政"虽然在某些方面取得了一定的成效,但最后也未能挽救清王朝,导致社会矛盾进一步激化,加重了危机,最终走向失败。

清政府推行“新政”的真正目的在于强化封建专制统治,编练一支掌握近代枪炮的新军。因此,新政非但未达到预期目的,反而因筹措庞大的练兵费用和对帝国主义的巨额赔款,加重了人民的负担,激化了社会矛盾。

与戊戌变法相比,清末新政是一场由封建地主阶级领导的自上而下的具有资本主义性质的改革。

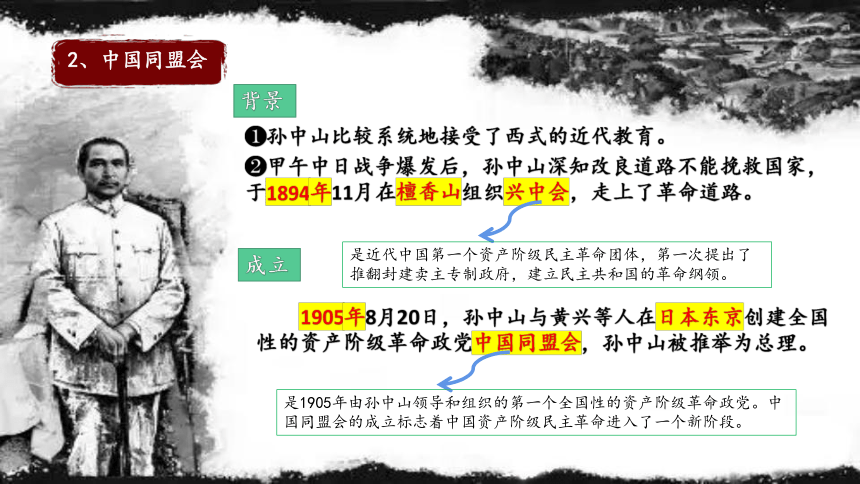

2、中国同盟会

背景

孙中山比较系统地接受了西式的近代教育。

甲午中日战争爆发后,孙中山深知改良道路不能挽救国家,于1894年11月在檀香山组织兴中会,走上了革命道路。

成立

1905年8月20日,孙中山与黄兴等人在日本东京创建全国性的资产阶级革命政党中国同盟会,孙中山被推举为总理。

是近代中国第一个资产阶级民主革命团体,第一次提出了推翻封建卖主专制政府,建立民主共和国的革命纲领。

是1905年由孙中山领导和组织的第一个全国性的资产阶级革命政党。中国同盟会的成立标志着中国资产阶级民主革命进入了一个新阶段。

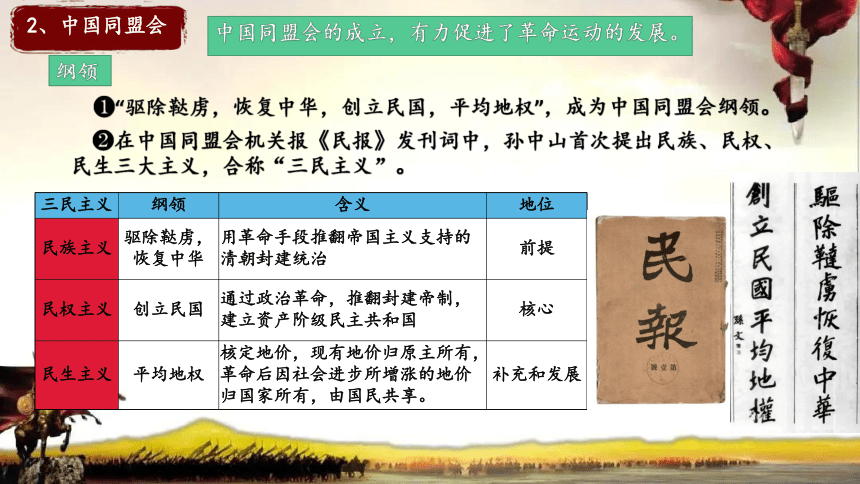

“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”,成为中国同盟会纲领。

纲领

在中国同盟会机关报《民报》发刊词中,孙中山首次提出民族、民权、民生三大主义,合称“三民主义”。

2、中国同盟会

三民主义 纲领 含义 地位

民族主义 驱除鞑虏,恢复中华 用革命手段推翻帝国主义支持的清朝封建统治 前提

民权主义 创立民国 通过政治革命,推翻封建帝制,建立资产阶级民主共和国 核心

民生主义 平均地权 核定地价,现有地价归原主所有,革命后因社会进步所增涨的地价归国家所有,由国民共享。 补充和发展

中国同盟会的成立,有力促进了革命运动的发展。

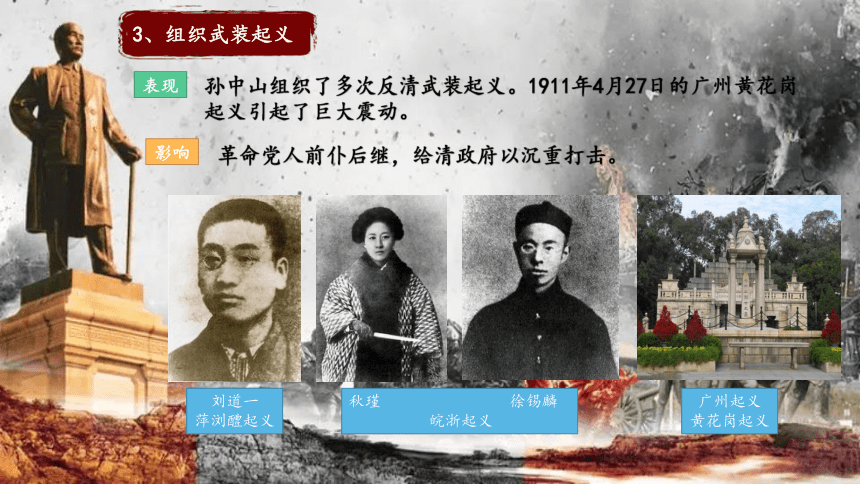

3、组织武装起义

表现

影响

孙中山组织了多次反清武装起义。1911年4月27日的广州黄花岗起义引起了巨大震动。

革命党人前仆后继,给清政府以沉重打击。

刘道一

萍浏醴起义

秋瑾 徐锡麟

皖浙起义

广州起义

黄花岗起义

4、预备立宪

背景

在革命运动高潮之际,1906年9月,清政府宣布预备立宪。

过程

立宪派成立了预备立宪公会,积极推进立宪运动。

1908年8月,清政府颁布了《钦定宪法大纲》,作为制定“宪法”的准备。

立宪派先后掀起三次速开国会的请愿运动,但很快证明此路不通。

结果

1911年5月,清政府组织“皇族内阁”,不少立宪派人士认识到清政府实无诚意推行立宪,转而支持革命。

在整个内阁13名成员中,满族和蒙古族占9人、皇族占5人,剩下4名汉人为徐世昌、外务大臣梁敦彦、学务大臣唐景崇和邮传部大臣盛宣怀,并非拥有最重要的实权。

1908年8月,清政府颁布的《钦定宪法大纲》

[知识拓展]

清未立宪运动

目的

地位

结果

对外取悦洋人,对内笼络人心,挽救清朝危局,使中国成为君主立宪政体的国家。

立宪运动是清朝政府继自强运动(洋务运动)、维新运动之后的第三次大型改良运动。

1911年,在立宪派的一再要求下,清政府裁撤军机处,成立“责任内阁”,但大权集中在皇亲国戚手中,时人讥称“皇族内阁”,舆论对此备感失望。预备立宪的骗局被揭穿后,部分立宪派逐渐同情、倾向革命,汉族官僚更加离心,清政府陷于空前孤立的境地。

二、武昌起义与中华国的建立

1、武昌起义

背景

1911年,四川保路运动发展成武装起义后,革命党人决定在武昌发动起义。

过程

1911年10月10日晚,革命力量雄厚的新军工程营打响了武昌起义第一枪。随后,新军其他各部的士兵纷纷响应,起义军很快控制了武汉三镇。

结果

成立湖北军政府,推黎元洪为都督。

影响

武昌起义胜利后的两个月内,湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府独立。

1911年,四川保路运动与武昌起义

保路运动是一场四川各阶层群众广泛参加、声势浩大、波澜状阔的反帝爱国运动,不但挫败了清政府“铁路国有”、出卖中国路权的卖国图谋,还促进了湖北新军发动武昌起义,是武昌起义的导火线。

2、中华民国的建立

建立:

1912年,1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山宣誓就任第一任临时大总统。新的共和政体就此产生。

建立:

孙中山的大总统誓词:倾覆满洲专制政府,巩固中华民国,图谋民生幸福,此国民之公意,文实遵之,以忠于国,为众服务。至专制政府既倒,国内无变乱,民国卓立于世界,为列邦公认,斯时文当解临时大总统之职,谨以此誓于国民。

1912年1月1日上午10时,孙中山一行乘专列离开上海赴南京就职,下午6时许到达南京,由黄兴等人迎接进入前两江总督府衙门,当晚10时,在一片"共和万岁"的欢呼声中,举行了隆重的临时大总统就职典礼,大总统誓词,就是在就职典礼上宣读的,孙中山宣誓就职后,正式下令定国号为"中华民国",宣告了中华民国的成立,改用中华民国纪年,定五色旗为国旗,1912年1月28日,南京临时参议院正式召开成立大会。

2、中华民国的建立

《中华民国临时约法》:

目的

防止袁世凯专权

内容

中华民国的主权属于全体国民,国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰及请愿、考试、选举、参政等自由和权利;以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权,国务员须副署临时大总统公布的法律及命令。

时间

1912年3月11日,孙中山以临时大总统名义颁布了临时参议院制定的《中华民国临时约法》。

影响

《中华民国临时约法》实际上确立了责任内阁制,是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件。

全面认识《中华民国临时约法》

认识

目的

防止袁世凯专制独裁;

维护资产阶级民主共和制度。

内容

思想

特点

体现了西方的启蒙思想,如三权分立、权力制衡(孟德斯鸠);人民主权(卢梭);天赋人权(伏尔泰)

国家主权的归属及人民拥有的自由权利和义务;确立三权分立的制衡原则,保证民主共和制度。

为限制袁世凯的权力,规定实行责任内阁制;为加强对袁世凯的监督,进一步扩大了参议院权力;为防止袁世凯破坏临时约法,规定了极其严格的修改程序。

评价《中华民国临时约法》

是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件,具有反对封建专制制度的进步意义。

从法律上宣告了君主专制制度的结束和共和政体的确立。

体现了从专制到民主、从人治到法治的转变,成为近代中国民主化进程中的一座丰碑。

局限性

它掩盖了阶级的不平等,广大劳动人民并没有真正获得民主权利。

由于资产阶级革命派的软弱性和妥协性,仅凭一纸空文限制袁世凯权力的目的很难实现。

图构历史

用五个“第一”归纳辛亥革命

建立了第一资产阶级革命团体

辛亥革命的五个“第一”

建立了近代中国第一个全国性的统一的资产阶级革命政党

建立了亚洲第一个资产阶级民主共和国

颁布了中国历史上第一部资产阶级民主宪法

完成了近代以来中国社会的第一次巨变

兴中会

同盟会

中华民国

《中华民国临时约法》

辛亥革命结束了中国两千多年的君主专制制度,使民主共和的观念深入人心,成为中国社会近代化进程中的里程碑。

史料实证

史料:全国的立法权属于临时参议院,参议院有权决议一切法律、预算、决算、税法、秘制及度量衡准则,募集公债,选举产生临时大总统、副总统,弹劾大总统和国务员,对临时大总统行使的重要权利,具有同意权和最后决定权。

——摘编自《中华民国临时约法》

据上述材料反映出中华民国政府组织形式的特点是什么?

特点:

体现了在政府的组织形式上实行三权分立、权力制衡的原则,具有近代资产阶级民主代议制的特点。

3、清朝灭亡

1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》,宣告统治中国260年多年的清王朝结束。

辛亥革命形势图

《清帝逊位诏书》

4、袁世凯窃取革命果实

原因

结果

英国等列强的支持;利用革命党人急于完成统一的愿望,诱使其展开和议;孙中山的让步;袁世凯对清政府施压,迫使清帝退位。

2月15日,南方的临时参议院选举袁世凯为临时大总统。

辛亥革命的成果就这样落入北洋军阀首领袁世凯的手中。

袁世凯就任临时大总统后与北洋将领合影

袁世凯为什么能窃取革命果实?

图构历史

袁世凯窃取革命果实的条件

清政府

袁世凯

帝国主义列强

立宪派和旧官僚

革命党人

制造舆论

经济封锁

外交孤立

军事威胁

政治讹诈

进攻汉口和汉阳

施压

革命阵营

[唯物史观]

辛亥革命失败的原因及教训

1、主观:资产阶级的软弱性和妥协性;没有彻底反帝反封建的革命纲领;脱离人民群众。

2、客观:中外反动势力联合,力量强大;袁世凯的反革命两面手段。

3、教训:必须发动和依靠广大人民群众,彻底摧毁封建势力,改革土地制度;不能幻想帝国主义的支持;不能对封建势力妥协;资产阶级共和国的方案在中国是行不通的。

三、辛亥革命的历史意义

1、性质

比较完整意义上的反帝反封建的民族民主革命

2、意义

政治

思想

经济

这次革命推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立起中国历史上从来不曾有过的共和政体。

传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放,促使社会经济、思想文化和社会风俗等方面发生新的变化,冲破了封建主义的藩篱。

打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了有利条件。

3、局限性

辛亥革命并没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务。

它缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众,以及组织严密的革命政党的领导。

史料实证

史料一:辛亥革命不仅打响了推翻千年帝制的“第一枪”,迈出了民主共和的“第一步”,而且引发了诸多社会革新和移风易俗的“第一回”。

史料二:章开沅认为:“应该了解孙中山辛亥革命之前的100年,特别是辛亥革命怎么来的,孙中山的纲领怎么来的,它都是有依据的。同时还要盘点辛亥革命后的100年。还要研究从现在开始,往后的100年。”

——摘编自马敏《三种视野拓展辛亥革命史研究》

1、根据史料一,说明辛亥革命打响“第一枪”、迈出“第一步”的具体成果

成果:“第一枪”:结束清朝统治,推翻了中国两千多年的封建君主专制制度

“第一步”:颁布《中华民国临时约法》,建立资产阶级共和国

2、根据史料二,对辛亥革命史的研究过去是什么视角?史料二又提出了辛亥革命史研究的什么新视角?

视角:短时段的民主革命史的视角。

新视角:进行贯通的长时段研究

史论总结

辛亥革命对中国社会转型的影响

(1)辛亥革命是近代中国一次比较完全意义上的民族民主革命。

(2)辛亥革命是一场深刻的近代化运动,它促进了中国政治、经济、思想文化等的近代化。

政治:推翻了清王朝统治,结束了封建君主专制制度,建立起资产阶级共和国,迈出了中国政治由专制向民主转化的重要一步。

经济:制定法令保护民族资本主义的发展,实业救国成为主流。

法制:颁布《中华民国临时约法》,确立近代法制观念。

思想:使民主共和观念逐渐深入人心。

(3)辛亥革命促进了传统文明向近代文明转变,在政治文明和精神文明领域表现得尤为突出。

(4)辛亥革命使社会生活发生巨变,自由、平等、博爱的风气兴起。剪辫易服、废止缠足、废除跪拜礼和革除“大人”“老爷”等称号的移风易俗举措,使得国民的面貌为之一新。

家国情怀

辛亥革命彰显的时代精神

“辛亥精神”,是反对专制、建立共和、争取人民民主的精神;是为救国救民而“舍身取义”的英雄主义精神;是从传统爱国思想转化而来的近代爱国主义精神;是对天下苍生焕发的“民主、自由、平等、博爱”的仁爱精神。

以史为镜,照亮未来,纪念历史是为了更好地前行。行动是最好的纪念,发展是最好的继承。正确继承辛亥精神,是实现中华民族伟大复兴的强大精神动力。

必备术语

①1905年,中国同盟会成立,提出“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的政治纲领。

②《中华民国临时约法》体现了主权在民、民族平等等原则,是中国历史上第一部资产阶级共和国宪法性质的重要文件。

③辛亥革命开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命。它结束了中国两千多年的封建君主专制制度,传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放。

④辛亥革命没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务。

1、魏晋南北朝时期:租调制

本课小结

1.《清帝逊位诏书》中说:“前因军民起事,各省响应,九夏沸腾,生灵涂炭。”材料中的“军民起事”应指( )

A.北伐战争 B.武昌起义

C.南昌起义 D.秋收起义

B

课堂检测:

2.中国同盟会成立后,“从此革命风潮一日千丈,其进步之速,有出人意表者矣”。这说明中国同盟会( )

A.推动了各个革命团体的“百家争鸣”

B.推动了资产阶级革命形势的日益高涨

C.使民主共和观念日益深入人心

D.使工农运动风起云涌

B

课堂检测:

3.1911年10月10日,湖北新军中的革命党人发动起义,成立湖北军政府,改国号为“中华民国”,历史上称这次起义为( )

A.黄花岗起义 B.南昌起义

C.武昌起义 D.秋收起义

课堂检测:

C

4.1912年初,南京唱着这样一首歌“东亚开化中华早,揖美追欧,旧邦新造……”,当时歌词中“旧邦新造”的指导思想是( )

A.自强求富

B.民主科学

C.变法图存

D.三民主义

D

课堂检测:

5.辛亥革命后,某人翻译一本书叫《平民政治》,但是现在却准备易名为《共和政治》后再出版。《国粹学报》过去一段时间销路不畅,但最近改名《共和杂志》,重新变得抢手。材料表明( )

A.民主共和观念被人们所接受

B.自由平等观念深入人心

C.民主科学认识逐渐深入

D.民主宪政理念基本实现

A

课堂检测:

第19课 辛亥革命

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

了解孙中山三民主义的基本内容,理解辛亥革命与中华民国建立对中国结束帝制、建立民国的意义及局限性。

课标

要求:

时空观念

1894年

1901年

1911年

兴中会成立

保路运动

清未新政开始

1905年

1906年

1908年

1912年1月

1912年2月

1912年3月

同盟会

成立

预备

立宪

孙中山提出:“三民主义”

清政府颁布

《钦定宪法大纲》

武昌起义

共和政体产生

中华民国临时政府成立

清帝退位

清王朝结束

《中华民国临时约法》颁布

袁世凯就任临时

大总统

本课导入

1903年,青年革命家邹容撰写的《革命军》出版。邹容在书中以高昂的激情,论证了推翻清朝统治、实行革命的正义性和必然性。他写道:“革命者,天演之公例也;革命者,世界这公理也。”他还喊出“中华共和国万岁”的口号。《革命军》刚一问世,便迅速传播开来,销售量居当时革命书刊的第一位,成为引导仁人志士走上革命道路的明灯。

邹容和《革命军》

一、资产阶级民主革命的兴起

1、清未新政

目的:《辛丑条约》签订后,遭受重挫的清政府也试图通过“新政”进行“自救”。

内容:在官制、军事、商业、教育等方面进行了一系列改革。

光绪二十七年(1901年)4月21日,成立了以庆亲王奕劻为首的“督办政务处”。

光绪三十一年(1905年)9月24日,慈禧太后诏定考察政治大臣五人:特派镇国公载泽、户部侍郎戴鸿慈、兵部侍郎徐世昌、湖南巡抚端方、商部右丞绍英出使西洋。

清末新政时期发行的股票

清未新政的内容

拟在全国编练新军36镇,并要求各省设立督练公所。清政府对此投入了巨大财力,花费了很大力气。

1903年9月7日,清政府设立商部 ,倡导官商创办工商企业,颁布了系列工商业规章和奖励实业办法。

废科举,办学堂,建立起一套较为完整的学校制度并派遣留学生。

改总理衙门为外务部,新设商部、学部和巡警等中央机构,“裁冗衙”“停吏役”“停捐纳”,对统治机构作了一些改变。

1902年5月13日,清政廷下达一道上谕:“现在通商交涉,事益繁多。著派沈家本、伍廷芳将一切现行律例,按照交涉情形,参酎各国法律,悉心考订,妥为拟议。务期中外通行,有裨治理。”中国法律近代化由此起步,直至20世纪终结,尚未完成。不过,基本架构已在晚清新政时期奠定。

编练“新军”

倡导商业

教育改革

改革官制

现代法律

知识拓展

清未新政的影响

政治:增设新机构,裁撤冗官、冗衙。

振兴商务、奖励实业:

军事:编练新军。

文化教育:废科举,颁行新学制和设立各式新学堂,派遣留学生。

一定程度上打击了封建顽固势力,但也反映出清政府已沦为维护帝国主义的工具。

一定程度上增强了中国国防实力,但后来兵为将有,形成了近代军阀。

形成了重视西方科技与社会政治学说的风气,培养了近代科技、教育、法政、军事人才。

促进了中国近代经济的发展。

清未新政说到底是为了维护清朝统治,不可能真正促进中国近代化的发展,改革并未使矛盾缓和。

1、清未新政

结果:失败

失败原因:由于政权掌握一极端腐败无能的权贵手中,清政府不可能不中国找到真正的出路。

影响:未找到中国的真正出路,但使越来越多的人认识到:只有推翻清政府,中国才有希望。

史料一 “自明降谕旨改革官制以来迄于今日,大小臣工,徘徊瞻顾,虚悬草案,施行无期,而昏夜乞怜,蝇营狗苟,其风益炽。清议不足畏,官常不足守。上则社鼠城狐,要结权贵;下则如饥鹰饿虎,残噬善类。"

史料二 “政地多用亲贵,则显戾宪章;路事朦于佥壬,则动违舆论;促行新治,而官绅或借为网利之图;更改旧制,而权豪或祗为自便之计;民财之取已多,而未办一利民之事,司法之诏屡下,而实无一守法之人。驯致怨积于下而朕不知,祸迫于前而朕不觉。”

——摘编自《实行宪政谕》

在新政的推行中,贿赂、请托,勒索、钻营、排挤,倾轧,各种卑劣的心机与手腕都无所不用其极地施展出来。

“新瓶装旧酒”

知识拓展

1901年4月清政府宣布实行“新政"。但清政府改革的根本目的不是为了挽救民族危机,救亡图存,而是为了延续其反动统治,巩固皇权。因此“新政"虽然在某些方面取得了一定的成效,但最后也未能挽救清王朝,导致社会矛盾进一步激化,加重了危机,最终走向失败。

清政府推行“新政”的真正目的在于强化封建专制统治,编练一支掌握近代枪炮的新军。因此,新政非但未达到预期目的,反而因筹措庞大的练兵费用和对帝国主义的巨额赔款,加重了人民的负担,激化了社会矛盾。

与戊戌变法相比,清末新政是一场由封建地主阶级领导的自上而下的具有资本主义性质的改革。

2、中国同盟会

背景

孙中山比较系统地接受了西式的近代教育。

甲午中日战争爆发后,孙中山深知改良道路不能挽救国家,于1894年11月在檀香山组织兴中会,走上了革命道路。

成立

1905年8月20日,孙中山与黄兴等人在日本东京创建全国性的资产阶级革命政党中国同盟会,孙中山被推举为总理。

是近代中国第一个资产阶级民主革命团体,第一次提出了推翻封建卖主专制政府,建立民主共和国的革命纲领。

是1905年由孙中山领导和组织的第一个全国性的资产阶级革命政党。中国同盟会的成立标志着中国资产阶级民主革命进入了一个新阶段。

“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”,成为中国同盟会纲领。

纲领

在中国同盟会机关报《民报》发刊词中,孙中山首次提出民族、民权、民生三大主义,合称“三民主义”。

2、中国同盟会

三民主义 纲领 含义 地位

民族主义 驱除鞑虏,恢复中华 用革命手段推翻帝国主义支持的清朝封建统治 前提

民权主义 创立民国 通过政治革命,推翻封建帝制,建立资产阶级民主共和国 核心

民生主义 平均地权 核定地价,现有地价归原主所有,革命后因社会进步所增涨的地价归国家所有,由国民共享。 补充和发展

中国同盟会的成立,有力促进了革命运动的发展。

3、组织武装起义

表现

影响

孙中山组织了多次反清武装起义。1911年4月27日的广州黄花岗起义引起了巨大震动。

革命党人前仆后继,给清政府以沉重打击。

刘道一

萍浏醴起义

秋瑾 徐锡麟

皖浙起义

广州起义

黄花岗起义

4、预备立宪

背景

在革命运动高潮之际,1906年9月,清政府宣布预备立宪。

过程

立宪派成立了预备立宪公会,积极推进立宪运动。

1908年8月,清政府颁布了《钦定宪法大纲》,作为制定“宪法”的准备。

立宪派先后掀起三次速开国会的请愿运动,但很快证明此路不通。

结果

1911年5月,清政府组织“皇族内阁”,不少立宪派人士认识到清政府实无诚意推行立宪,转而支持革命。

在整个内阁13名成员中,满族和蒙古族占9人、皇族占5人,剩下4名汉人为徐世昌、外务大臣梁敦彦、学务大臣唐景崇和邮传部大臣盛宣怀,并非拥有最重要的实权。

1908年8月,清政府颁布的《钦定宪法大纲》

[知识拓展]

清未立宪运动

目的

地位

结果

对外取悦洋人,对内笼络人心,挽救清朝危局,使中国成为君主立宪政体的国家。

立宪运动是清朝政府继自强运动(洋务运动)、维新运动之后的第三次大型改良运动。

1911年,在立宪派的一再要求下,清政府裁撤军机处,成立“责任内阁”,但大权集中在皇亲国戚手中,时人讥称“皇族内阁”,舆论对此备感失望。预备立宪的骗局被揭穿后,部分立宪派逐渐同情、倾向革命,汉族官僚更加离心,清政府陷于空前孤立的境地。

二、武昌起义与中华国的建立

1、武昌起义

背景

1911年,四川保路运动发展成武装起义后,革命党人决定在武昌发动起义。

过程

1911年10月10日晚,革命力量雄厚的新军工程营打响了武昌起义第一枪。随后,新军其他各部的士兵纷纷响应,起义军很快控制了武汉三镇。

结果

成立湖北军政府,推黎元洪为都督。

影响

武昌起义胜利后的两个月内,湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府独立。

1911年,四川保路运动与武昌起义

保路运动是一场四川各阶层群众广泛参加、声势浩大、波澜状阔的反帝爱国运动,不但挫败了清政府“铁路国有”、出卖中国路权的卖国图谋,还促进了湖北新军发动武昌起义,是武昌起义的导火线。

2、中华民国的建立

建立:

1912年,1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山宣誓就任第一任临时大总统。新的共和政体就此产生。

建立:

孙中山的大总统誓词:倾覆满洲专制政府,巩固中华民国,图谋民生幸福,此国民之公意,文实遵之,以忠于国,为众服务。至专制政府既倒,国内无变乱,民国卓立于世界,为列邦公认,斯时文当解临时大总统之职,谨以此誓于国民。

1912年1月1日上午10时,孙中山一行乘专列离开上海赴南京就职,下午6时许到达南京,由黄兴等人迎接进入前两江总督府衙门,当晚10时,在一片"共和万岁"的欢呼声中,举行了隆重的临时大总统就职典礼,大总统誓词,就是在就职典礼上宣读的,孙中山宣誓就职后,正式下令定国号为"中华民国",宣告了中华民国的成立,改用中华民国纪年,定五色旗为国旗,1912年1月28日,南京临时参议院正式召开成立大会。

2、中华民国的建立

《中华民国临时约法》:

目的

防止袁世凯专权

内容

中华民国的主权属于全体国民,国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰及请愿、考试、选举、参政等自由和权利;以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权,国务员须副署临时大总统公布的法律及命令。

时间

1912年3月11日,孙中山以临时大总统名义颁布了临时参议院制定的《中华民国临时约法》。

影响

《中华民国临时约法》实际上确立了责任内阁制,是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件。

全面认识《中华民国临时约法》

认识

目的

防止袁世凯专制独裁;

维护资产阶级民主共和制度。

内容

思想

特点

体现了西方的启蒙思想,如三权分立、权力制衡(孟德斯鸠);人民主权(卢梭);天赋人权(伏尔泰)

国家主权的归属及人民拥有的自由权利和义务;确立三权分立的制衡原则,保证民主共和制度。

为限制袁世凯的权力,规定实行责任内阁制;为加强对袁世凯的监督,进一步扩大了参议院权力;为防止袁世凯破坏临时约法,规定了极其严格的修改程序。

评价《中华民国临时约法》

是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件,具有反对封建专制制度的进步意义。

从法律上宣告了君主专制制度的结束和共和政体的确立。

体现了从专制到民主、从人治到法治的转变,成为近代中国民主化进程中的一座丰碑。

局限性

它掩盖了阶级的不平等,广大劳动人民并没有真正获得民主权利。

由于资产阶级革命派的软弱性和妥协性,仅凭一纸空文限制袁世凯权力的目的很难实现。

图构历史

用五个“第一”归纳辛亥革命

建立了第一资产阶级革命团体

辛亥革命的五个“第一”

建立了近代中国第一个全国性的统一的资产阶级革命政党

建立了亚洲第一个资产阶级民主共和国

颁布了中国历史上第一部资产阶级民主宪法

完成了近代以来中国社会的第一次巨变

兴中会

同盟会

中华民国

《中华民国临时约法》

辛亥革命结束了中国两千多年的君主专制制度,使民主共和的观念深入人心,成为中国社会近代化进程中的里程碑。

史料实证

史料:全国的立法权属于临时参议院,参议院有权决议一切法律、预算、决算、税法、秘制及度量衡准则,募集公债,选举产生临时大总统、副总统,弹劾大总统和国务员,对临时大总统行使的重要权利,具有同意权和最后决定权。

——摘编自《中华民国临时约法》

据上述材料反映出中华民国政府组织形式的特点是什么?

特点:

体现了在政府的组织形式上实行三权分立、权力制衡的原则,具有近代资产阶级民主代议制的特点。

3、清朝灭亡

1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》,宣告统治中国260年多年的清王朝结束。

辛亥革命形势图

《清帝逊位诏书》

4、袁世凯窃取革命果实

原因

结果

英国等列强的支持;利用革命党人急于完成统一的愿望,诱使其展开和议;孙中山的让步;袁世凯对清政府施压,迫使清帝退位。

2月15日,南方的临时参议院选举袁世凯为临时大总统。

辛亥革命的成果就这样落入北洋军阀首领袁世凯的手中。

袁世凯就任临时大总统后与北洋将领合影

袁世凯为什么能窃取革命果实?

图构历史

袁世凯窃取革命果实的条件

清政府

袁世凯

帝国主义列强

立宪派和旧官僚

革命党人

制造舆论

经济封锁

外交孤立

军事威胁

政治讹诈

进攻汉口和汉阳

施压

革命阵营

[唯物史观]

辛亥革命失败的原因及教训

1、主观:资产阶级的软弱性和妥协性;没有彻底反帝反封建的革命纲领;脱离人民群众。

2、客观:中外反动势力联合,力量强大;袁世凯的反革命两面手段。

3、教训:必须发动和依靠广大人民群众,彻底摧毁封建势力,改革土地制度;不能幻想帝国主义的支持;不能对封建势力妥协;资产阶级共和国的方案在中国是行不通的。

三、辛亥革命的历史意义

1、性质

比较完整意义上的反帝反封建的民族民主革命

2、意义

政治

思想

经济

这次革命推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立起中国历史上从来不曾有过的共和政体。

传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放,促使社会经济、思想文化和社会风俗等方面发生新的变化,冲破了封建主义的藩篱。

打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了有利条件。

3、局限性

辛亥革命并没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务。

它缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众,以及组织严密的革命政党的领导。

史料实证

史料一:辛亥革命不仅打响了推翻千年帝制的“第一枪”,迈出了民主共和的“第一步”,而且引发了诸多社会革新和移风易俗的“第一回”。

史料二:章开沅认为:“应该了解孙中山辛亥革命之前的100年,特别是辛亥革命怎么来的,孙中山的纲领怎么来的,它都是有依据的。同时还要盘点辛亥革命后的100年。还要研究从现在开始,往后的100年。”

——摘编自马敏《三种视野拓展辛亥革命史研究》

1、根据史料一,说明辛亥革命打响“第一枪”、迈出“第一步”的具体成果

成果:“第一枪”:结束清朝统治,推翻了中国两千多年的封建君主专制制度

“第一步”:颁布《中华民国临时约法》,建立资产阶级共和国

2、根据史料二,对辛亥革命史的研究过去是什么视角?史料二又提出了辛亥革命史研究的什么新视角?

视角:短时段的民主革命史的视角。

新视角:进行贯通的长时段研究

史论总结

辛亥革命对中国社会转型的影响

(1)辛亥革命是近代中国一次比较完全意义上的民族民主革命。

(2)辛亥革命是一场深刻的近代化运动,它促进了中国政治、经济、思想文化等的近代化。

政治:推翻了清王朝统治,结束了封建君主专制制度,建立起资产阶级共和国,迈出了中国政治由专制向民主转化的重要一步。

经济:制定法令保护民族资本主义的发展,实业救国成为主流。

法制:颁布《中华民国临时约法》,确立近代法制观念。

思想:使民主共和观念逐渐深入人心。

(3)辛亥革命促进了传统文明向近代文明转变,在政治文明和精神文明领域表现得尤为突出。

(4)辛亥革命使社会生活发生巨变,自由、平等、博爱的风气兴起。剪辫易服、废止缠足、废除跪拜礼和革除“大人”“老爷”等称号的移风易俗举措,使得国民的面貌为之一新。

家国情怀

辛亥革命彰显的时代精神

“辛亥精神”,是反对专制、建立共和、争取人民民主的精神;是为救国救民而“舍身取义”的英雄主义精神;是从传统爱国思想转化而来的近代爱国主义精神;是对天下苍生焕发的“民主、自由、平等、博爱”的仁爱精神。

以史为镜,照亮未来,纪念历史是为了更好地前行。行动是最好的纪念,发展是最好的继承。正确继承辛亥精神,是实现中华民族伟大复兴的强大精神动力。

必备术语

①1905年,中国同盟会成立,提出“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的政治纲领。

②《中华民国临时约法》体现了主权在民、民族平等等原则,是中国历史上第一部资产阶级共和国宪法性质的重要文件。

③辛亥革命开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命。它结束了中国两千多年的封建君主专制制度,传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放。

④辛亥革命没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务。

1、魏晋南北朝时期:租调制

本课小结

1.《清帝逊位诏书》中说:“前因军民起事,各省响应,九夏沸腾,生灵涂炭。”材料中的“军民起事”应指( )

A.北伐战争 B.武昌起义

C.南昌起义 D.秋收起义

B

课堂检测:

2.中国同盟会成立后,“从此革命风潮一日千丈,其进步之速,有出人意表者矣”。这说明中国同盟会( )

A.推动了各个革命团体的“百家争鸣”

B.推动了资产阶级革命形势的日益高涨

C.使民主共和观念日益深入人心

D.使工农运动风起云涌

B

课堂检测:

3.1911年10月10日,湖北新军中的革命党人发动起义,成立湖北军政府,改国号为“中华民国”,历史上称这次起义为( )

A.黄花岗起义 B.南昌起义

C.武昌起义 D.秋收起义

课堂检测:

C

4.1912年初,南京唱着这样一首歌“东亚开化中华早,揖美追欧,旧邦新造……”,当时歌词中“旧邦新造”的指导思想是( )

A.自强求富

B.民主科学

C.变法图存

D.三民主义

D

课堂检测:

5.辛亥革命后,某人翻译一本书叫《平民政治》,但是现在却准备易名为《共和政治》后再出版。《国粹学报》过去一段时间销路不畅,但最近改名《共和杂志》,重新变得抢手。材料表明( )

A.民主共和观念被人们所接受

B.自由平等观念深入人心

C.民主科学认识逐渐深入

D.民主宪政理念基本实现

A

课堂检测:

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进