9《说“木叶”》课件(共21张PPT) 2021-2022学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 9《说“木叶”》课件(共21张PPT) 2021-2022学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-05 23:09:48 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

阅读文章,学会快速阅读

· 删去例子

· 划记观点

· 整理脉络

找出文章观点句:

1.说明从屈原开始,“木叶”成为诗人钟爱的形象。

2.古代诗歌中很少用“树叶”,后又发展到用“落木”。

3.说明“木叶”“落木”与“树叶”“落叶”的不同,关键在于“木”字。在诗歌中,概念相同的词语,也有可能在形象上大有区别。

4.说明“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素。

6.第二个艺术特征:有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息。

5.说明为什么会有这个特征。(有暗示性)

7.说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

结构梳理

一、(1-3)陈述现象、提出疑问:

“木叶”为何被诗人钟爱。

二、(4-6)解答疑问:

“木”与“树”不同的两个艺术特征。

三、(7)作出结论:

“木”与“树”一字千里。

浏览3-6段,思考:

1、“树”与“木”在艺术上有何区别?

2、为何现在很少用“树叶”这个词汇了?

3、“木”具有哪两个艺术特征?

4、“木叶”为何如此生动?

5、木与叶统一的妙处是什么?

木 叶

树 叶

树

木

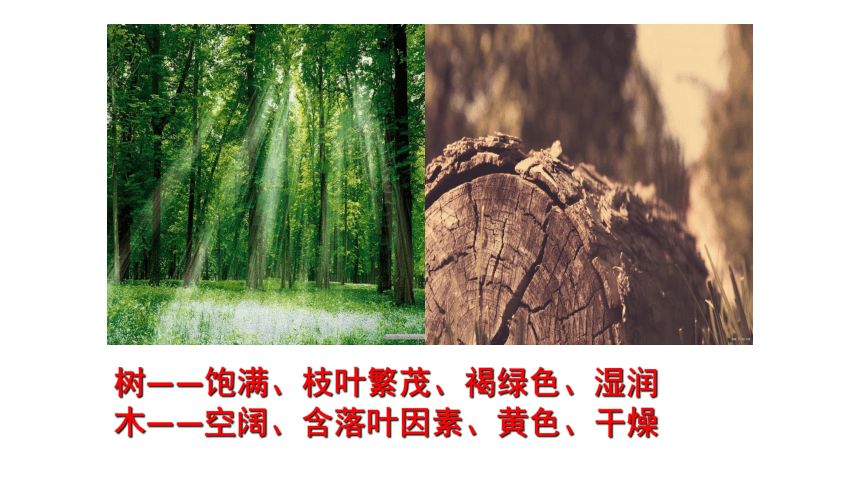

“树”与“木”在艺术上有何差别?

(快速浏览第3-6段)

高树多悲风,海水扬其波。

秋月照层岭,寒风扫高木。

(饱满)

(空阔)

树

木

满树的叶子

浓阴

水分很充足

褐绿色

木头木料、木板

树干

落叶

秋天

黄色

干燥

树——饱满、枝叶繁茂、褐绿色、湿润

木——空阔、含落叶因素、黄色、干燥

为何现在很少用“树叶”这个词汇了?

“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的。也正因为它们之间太多的一致,“树叶”也就不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么,在习用于单词的古典诗歌中,因此也就从来很少见“树叶”这个词汇了。

“木”具有哪两个艺术特征?

1、本身含有落叶的因素。

2、不但让我们容易想起了树干,而且还会带来了“木”所暗示的颜色性。

“木叶”为何如此生动?

有落叶的微黄和干燥

疏朗的清秋气息

仿佛能听见离人的叹息,想起了游子的漂泊

木与叶统一的妙处是什么?

是疏朗与绵密的交织,一个迢远而情深的美丽的形象。

探究

填写下表,归纳比较“(落)木(叶)”与 “落叶”的不同意蕴。

意象 场合 外形 颜色 质感 意味 联想

落叶

木 叶

落木

春夏之交

枝叶繁茂

绿、褐绿

饱含水分

饱满绵密

密密层层

浓阴满地

秋风叶落

脱尽叶子

微黄

干燥

空阔疏朗

离人的叹息

游子的漂泊

清秋的性格

比“木叶”还更显得空阔,连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了

下 结 论

“木叶”之与“树叶”,不过是一字之差,“木”与“树”在概念上原是相去无几的,然而到了艺术形象的领域,这里的差别就几乎是一字千里。

诗歌语言具有暗示性

一字之差:原意是只相差一个字,用来比喻相差的很少。

相去无几:两者之间距离不远或者差别不大。

一字千金:称赞文辞精妙,不可更改。

一字千里:在某句话中,只有一个字的差别,表达出的意蕴却相差很大。

怎样理解诗歌语言的“暗示性”?

所谓“暗示性”指词语概念以外的意义,是词语的形象色彩和联想意义。

读诗,要读出躲在概念后面的语言的暗示性,从概念领域进入到艺术形象领域,才能读出诗歌丰富的内涵。

作者通过说“木叶”,告诉人们诗歌语言是富于暗示性的,提倡推敲用字用词,更好的把握诗歌的内涵和意境。

启示

常见意象

月:寄托对家乡、亲人思念;怀古之情。

梧桐:悲秋,愁,凄苦之情。

折柳:喻送别。

杜鹃:悲苦,渲染哀怨悲凄的气氛或思归的心情;乡愁乡思。

鸿雁:指书信。相思之情。

松:象征孤直的品格。

梅:象征高洁的品格。

竹:象征君子的品德修养。

菊:表现隐逸、不随流俗、坚贞不屈的品格。

荷花:象征纯洁、清高。

白云:见月怀人,望云思友;寓归隐。

蝉:指餐风露宿的雅士高人。高洁象征。

芳草:常喻离恨;喻离别忧愁。

落花:代表生命的短暂,惜春、伤时的惆怅和对于死亡的焦虑、忧伤。

南浦:水边送别之所。喻离别。

长亭:陆上送别之所。喻离别漂泊。

西楼:相思之所。喻思念、忧愁。

阅读文章,学会快速阅读

· 删去例子

· 划记观点

· 整理脉络

找出文章观点句:

1.说明从屈原开始,“木叶”成为诗人钟爱的形象。

2.古代诗歌中很少用“树叶”,后又发展到用“落木”。

3.说明“木叶”“落木”与“树叶”“落叶”的不同,关键在于“木”字。在诗歌中,概念相同的词语,也有可能在形象上大有区别。

4.说明“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素。

6.第二个艺术特征:有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息。

5.说明为什么会有这个特征。(有暗示性)

7.说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

结构梳理

一、(1-3)陈述现象、提出疑问:

“木叶”为何被诗人钟爱。

二、(4-6)解答疑问:

“木”与“树”不同的两个艺术特征。

三、(7)作出结论:

“木”与“树”一字千里。

浏览3-6段,思考:

1、“树”与“木”在艺术上有何区别?

2、为何现在很少用“树叶”这个词汇了?

3、“木”具有哪两个艺术特征?

4、“木叶”为何如此生动?

5、木与叶统一的妙处是什么?

木 叶

树 叶

树

木

“树”与“木”在艺术上有何差别?

(快速浏览第3-6段)

高树多悲风,海水扬其波。

秋月照层岭,寒风扫高木。

(饱满)

(空阔)

树

木

满树的叶子

浓阴

水分很充足

褐绿色

木头木料、木板

树干

落叶

秋天

黄色

干燥

树——饱满、枝叶繁茂、褐绿色、湿润

木——空阔、含落叶因素、黄色、干燥

为何现在很少用“树叶”这个词汇了?

“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的。也正因为它们之间太多的一致,“树叶”也就不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么,在习用于单词的古典诗歌中,因此也就从来很少见“树叶”这个词汇了。

“木”具有哪两个艺术特征?

1、本身含有落叶的因素。

2、不但让我们容易想起了树干,而且还会带来了“木”所暗示的颜色性。

“木叶”为何如此生动?

有落叶的微黄和干燥

疏朗的清秋气息

仿佛能听见离人的叹息,想起了游子的漂泊

木与叶统一的妙处是什么?

是疏朗与绵密的交织,一个迢远而情深的美丽的形象。

探究

填写下表,归纳比较“(落)木(叶)”与 “落叶”的不同意蕴。

意象 场合 外形 颜色 质感 意味 联想

落叶

木 叶

落木

春夏之交

枝叶繁茂

绿、褐绿

饱含水分

饱满绵密

密密层层

浓阴满地

秋风叶落

脱尽叶子

微黄

干燥

空阔疏朗

离人的叹息

游子的漂泊

清秋的性格

比“木叶”还更显得空阔,连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了

下 结 论

“木叶”之与“树叶”,不过是一字之差,“木”与“树”在概念上原是相去无几的,然而到了艺术形象的领域,这里的差别就几乎是一字千里。

诗歌语言具有暗示性

一字之差:原意是只相差一个字,用来比喻相差的很少。

相去无几:两者之间距离不远或者差别不大。

一字千金:称赞文辞精妙,不可更改。

一字千里:在某句话中,只有一个字的差别,表达出的意蕴却相差很大。

怎样理解诗歌语言的“暗示性”?

所谓“暗示性”指词语概念以外的意义,是词语的形象色彩和联想意义。

读诗,要读出躲在概念后面的语言的暗示性,从概念领域进入到艺术形象领域,才能读出诗歌丰富的内涵。

作者通过说“木叶”,告诉人们诗歌语言是富于暗示性的,提倡推敲用字用词,更好的把握诗歌的内涵和意境。

启示

常见意象

月:寄托对家乡、亲人思念;怀古之情。

梧桐:悲秋,愁,凄苦之情。

折柳:喻送别。

杜鹃:悲苦,渲染哀怨悲凄的气氛或思归的心情;乡愁乡思。

鸿雁:指书信。相思之情。

松:象征孤直的品格。

梅:象征高洁的品格。

竹:象征君子的品德修养。

菊:表现隐逸、不随流俗、坚贞不屈的品格。

荷花:象征纯洁、清高。

白云:见月怀人,望云思友;寓归隐。

蝉:指餐风露宿的雅士高人。高洁象征。

芳草:常喻离恨;喻离别忧愁。

落花:代表生命的短暂,惜春、伤时的惆怅和对于死亡的焦虑、忧伤。

南浦:水边送别之所。喻离别。

长亭:陆上送别之所。喻离别漂泊。

西楼:相思之所。喻思念、忧愁。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])