27 一个粗瓷大碗 课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 27 一个粗瓷大碗 课件(共23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-06 08:58:35 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

碗,是我们日常不可或缺的饮食器皿。许多博物馆里有各式各样的碗具,它们代表着历史的一部分。

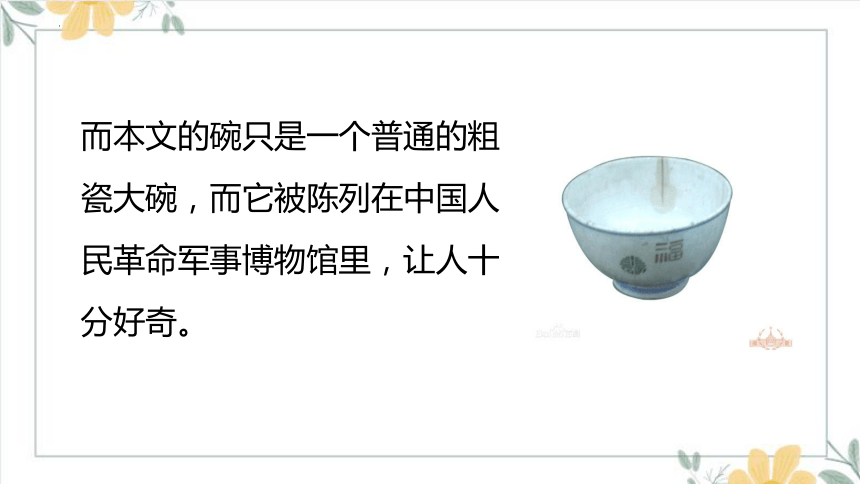

而本文的碗只是一个普通的粗瓷大碗,而它被陈列在中国人民革命军事博物馆里,让人十分好奇。

初读课文,整体感知

学生默读课文,标清段落,碰到不认识的字借助拼音多读几遍。(注:读准字音,读通句子。)

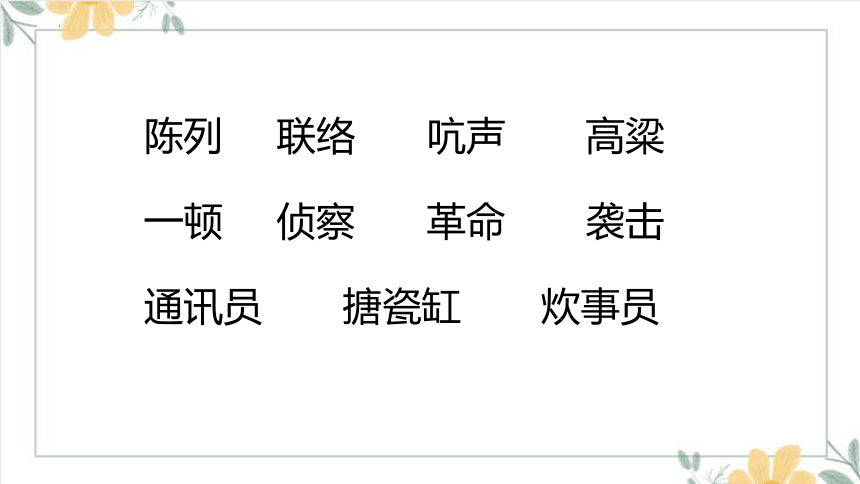

陈列 联络 吭声 高粱

一顿 侦察 革命 袭击

通讯员 搪瓷缸 炊事员

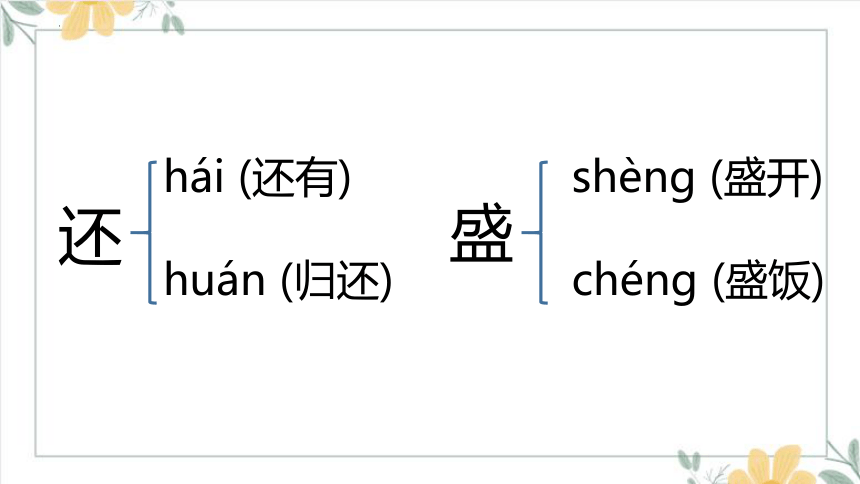

hái (还有)

huán (归还)

shèng (盛开)

chéng (盛饭)

还

盛

默读课文,用自己的话说说这个“粗瓷大碗”有什么感人的故事。

再读课文,整体感知

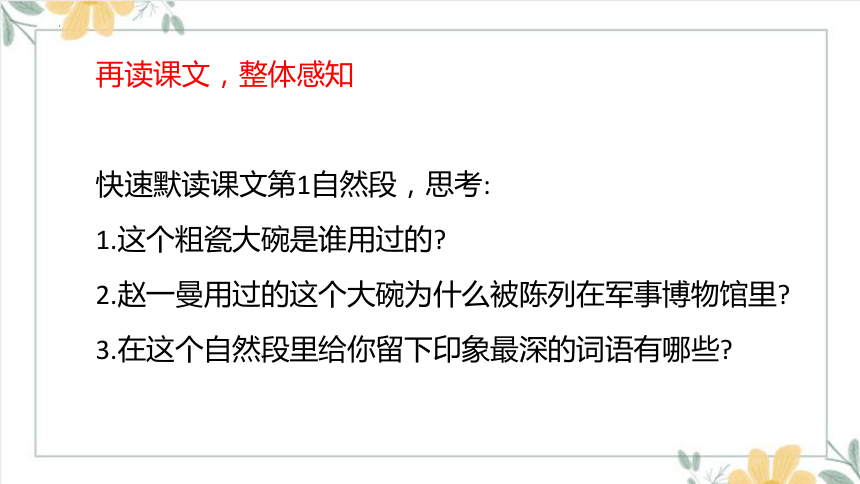

快速默读课文第1自然段,思考:

1.这个粗瓷大碗是谁用过的

2.赵一曼用过的这个大碗为什么被陈列在军事博物馆里

3.在这个自然段里给你留下印象最深的词语有哪些

中国人民革命军事博物馆里,陈列着一个粗瓷大碗,是赵一曼在东北抗日联军中担任政治委员时用过的。这个碗,赵一曼仅仅用过一次,但是抗联的老战士都能认出来。因为这个碗有着一段令人感动的故事。

倒叙写法,引出下文

倒叙是把事件的结局或事件中最突出的片段捉到文章的前面来叙述,然后再按事件的发展顺序进行叙述。倒叙并不是把整个事件都倒过来叙述,而是除了把某个部分提前外,其他仍是顺叙的方法。

采用倒叙的方法,能增强文章的生动性,使文章产生悬念,更能引人入胜,同时也可以避免叙述的平板和结构的单调。

1931年九一八事变后,赵一曼被中国共产党派到东北地区领导革命战争。1934年担任中共朱河中新县委员兼铁道委区委书记组织抗日自卫队,与日军展开游击战争。1935年担任东北人民革命军第三军第一师第二团政委,11月,与日军作战时不幸因腿部受伤被捕。日军为了从赵一曼口中获取到有价值的情报,找了一名军医对腿伤进行了简单的治疗后,连夜对其进行严酷的审讯。

中国人民会永远的牢记民族女英雄赵一曼的可歌可泣的抗日事迹。新中国成立后朱德为赵一曼题写了革命英雄赵一曼烈士永垂不朽的歌词,哈尔滨时将她战斗过的一条主街名为一曼大街。

小组合作大声地朗读课文2—4自然段

思考:1.讲了一个什么故事 (用5-8个字概括)

“送碗”与“还碗”

有一回,一场袭击日寇的战斗刚刚结束,小通讯员给赵一曼送来一个鼓鼓的挂包。打开一看,是个粗瓷大碗。赵一曼吃饭用的 早就送给一个新战士了,通讯员一直想给她另找一个碗,好不容易在这次战斗中找到了,就连忙给她送来。

小通讯员“找碗”和“送碗”心情很急切——对赵一曼的关心。

搪瓷缸子

思考 :

2.想一想赵一曼对送来的碗是什么态度呢?

3.她为什么会有这样的反应?

赵一曼看着这个碗,对通讯员说:“哪里拿来的,请你还到哪里去!”

“这……这……敌人都被消灭了,往哪里还啊!”通讯员为难地说。

语言描写,正直、爱护老百姓

说话断断续续,表示为难

开饭了。通讯员用这个大碗给赵一曼盛了满满一碗高粱米饭,他想:“这回我们政委该吃顿饱饭了。”

侧面反映出赵一曼已经很久没有吃过饱饭了,同时也表现了小通讯员对赵一曼的关心。

赵一曼一看,就知道是从病号灶盛来的。那些日子非常艰苦,抗联部队几个月来都是靠野菜、草根、橡子面充饥,有时候乡亲们冒着危险给部队送来一点儿粮食,但得留给伤病员吃。

写出部队粮食之少,生活条件艰辛。

现在我们不会吃,也难以下咽的东西,在当时竟然是长时间食用的。

艰辛

赵一曼看到这碗高粱米饭,不禁想起战士们的艰苦生活,想起同志之间的友爱,想起通讯员对她的关心......

连用三个“想起”构成了一个排比句式,说明赵一曼看到这碗高粱米饭后想到了很多人,但是她唯独没有想到她自己,体现了赵一曼关心同志胜过关心自己。

从哪些句子、字词可以看出赵一曼关心、爱护同志?

赵一曼端着碗轻轻走进炊事棚,趁人不注意的时候,把碗里的饭倒进锅里,又从另一口锅里盛了半碗野菜粥。

动作描写,关爱他人胜过关心自己。

为什么“炊事员老李在旁边看到了,他没有吭声,眼睛里却含着泪花”?

对赵一曼同志的行为感到感动和担心。

学习完5~8自然段,谁能给这个部分起个小标题呢?

“盛饭”与“倒饭”

分角色朗读

第二天开饭的时候,赵一曼又没有碗了。小通讯员急得直叫:“我说政委同志啊,给你一百个碗也架不住你这么‘丢’啊!”

赵一曼笑着说:“是啊,什么时候才能不‘丢’碗呢?”

侧面表现赵一曼对战士们的关心。

赵一曼对胜利的期盼和对人民过上好日子的憧憬。

赵一曼仅仅用过一次这个碗,它的感人之处在哪里呢?

合作探究

这个“粗瓷大碗”象征着赵一曼在艰苦的环境里具有吃苦在前、关心别人、爱护同志的高尚品质,以及同志之间的友爱之情。

碗,是我们日常不可或缺的饮食器皿。许多博物馆里有各式各样的碗具,它们代表着历史的一部分。

而本文的碗只是一个普通的粗瓷大碗,而它被陈列在中国人民革命军事博物馆里,让人十分好奇。

初读课文,整体感知

学生默读课文,标清段落,碰到不认识的字借助拼音多读几遍。(注:读准字音,读通句子。)

陈列 联络 吭声 高粱

一顿 侦察 革命 袭击

通讯员 搪瓷缸 炊事员

hái (还有)

huán (归还)

shèng (盛开)

chéng (盛饭)

还

盛

默读课文,用自己的话说说这个“粗瓷大碗”有什么感人的故事。

再读课文,整体感知

快速默读课文第1自然段,思考:

1.这个粗瓷大碗是谁用过的

2.赵一曼用过的这个大碗为什么被陈列在军事博物馆里

3.在这个自然段里给你留下印象最深的词语有哪些

中国人民革命军事博物馆里,陈列着一个粗瓷大碗,是赵一曼在东北抗日联军中担任政治委员时用过的。这个碗,赵一曼仅仅用过一次,但是抗联的老战士都能认出来。因为这个碗有着一段令人感动的故事。

倒叙写法,引出下文

倒叙是把事件的结局或事件中最突出的片段捉到文章的前面来叙述,然后再按事件的发展顺序进行叙述。倒叙并不是把整个事件都倒过来叙述,而是除了把某个部分提前外,其他仍是顺叙的方法。

采用倒叙的方法,能增强文章的生动性,使文章产生悬念,更能引人入胜,同时也可以避免叙述的平板和结构的单调。

1931年九一八事变后,赵一曼被中国共产党派到东北地区领导革命战争。1934年担任中共朱河中新县委员兼铁道委区委书记组织抗日自卫队,与日军展开游击战争。1935年担任东北人民革命军第三军第一师第二团政委,11月,与日军作战时不幸因腿部受伤被捕。日军为了从赵一曼口中获取到有价值的情报,找了一名军医对腿伤进行了简单的治疗后,连夜对其进行严酷的审讯。

中国人民会永远的牢记民族女英雄赵一曼的可歌可泣的抗日事迹。新中国成立后朱德为赵一曼题写了革命英雄赵一曼烈士永垂不朽的歌词,哈尔滨时将她战斗过的一条主街名为一曼大街。

小组合作大声地朗读课文2—4自然段

思考:1.讲了一个什么故事 (用5-8个字概括)

“送碗”与“还碗”

有一回,一场袭击日寇的战斗刚刚结束,小通讯员给赵一曼送来一个鼓鼓的挂包。打开一看,是个粗瓷大碗。赵一曼吃饭用的 早就送给一个新战士了,通讯员一直想给她另找一个碗,好不容易在这次战斗中找到了,就连忙给她送来。

小通讯员“找碗”和“送碗”心情很急切——对赵一曼的关心。

搪瓷缸子

思考 :

2.想一想赵一曼对送来的碗是什么态度呢?

3.她为什么会有这样的反应?

赵一曼看着这个碗,对通讯员说:“哪里拿来的,请你还到哪里去!”

“这……这……敌人都被消灭了,往哪里还啊!”通讯员为难地说。

语言描写,正直、爱护老百姓

说话断断续续,表示为难

开饭了。通讯员用这个大碗给赵一曼盛了满满一碗高粱米饭,他想:“这回我们政委该吃顿饱饭了。”

侧面反映出赵一曼已经很久没有吃过饱饭了,同时也表现了小通讯员对赵一曼的关心。

赵一曼一看,就知道是从病号灶盛来的。那些日子非常艰苦,抗联部队几个月来都是靠野菜、草根、橡子面充饥,有时候乡亲们冒着危险给部队送来一点儿粮食,但得留给伤病员吃。

写出部队粮食之少,生活条件艰辛。

现在我们不会吃,也难以下咽的东西,在当时竟然是长时间食用的。

艰辛

赵一曼看到这碗高粱米饭,不禁想起战士们的艰苦生活,想起同志之间的友爱,想起通讯员对她的关心......

连用三个“想起”构成了一个排比句式,说明赵一曼看到这碗高粱米饭后想到了很多人,但是她唯独没有想到她自己,体现了赵一曼关心同志胜过关心自己。

从哪些句子、字词可以看出赵一曼关心、爱护同志?

赵一曼端着碗轻轻走进炊事棚,趁人不注意的时候,把碗里的饭倒进锅里,又从另一口锅里盛了半碗野菜粥。

动作描写,关爱他人胜过关心自己。

为什么“炊事员老李在旁边看到了,他没有吭声,眼睛里却含着泪花”?

对赵一曼同志的行为感到感动和担心。

学习完5~8自然段,谁能给这个部分起个小标题呢?

“盛饭”与“倒饭”

分角色朗读

第二天开饭的时候,赵一曼又没有碗了。小通讯员急得直叫:“我说政委同志啊,给你一百个碗也架不住你这么‘丢’啊!”

赵一曼笑着说:“是啊,什么时候才能不‘丢’碗呢?”

侧面表现赵一曼对战士们的关心。

赵一曼对胜利的期盼和对人民过上好日子的憧憬。

赵一曼仅仅用过一次这个碗,它的感人之处在哪里呢?

合作探究

这个“粗瓷大碗”象征着赵一曼在艰苦的环境里具有吃苦在前、关心别人、爱护同志的高尚品质,以及同志之间的友爱之情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 大青树下的小学

- 2 花的学校

- 3 *不懂就要问

- 习作:猜猜他是谁

- 语文园地

- 第二单元

- 4 古诗三首

- 5 铺满金色巴掌的水泥道

- 6 秋天的雨

- 7 *听听,秋的声音

- 习作:写日记

- 语文园地

- 第三单元

- 8 卖火柴的小女孩

- 9 *那一定会很好

- 10 在牛肚子里旅行

- 11 *一块奶酪

- 习作:我来编童话

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 总也倒不了的老屋

- 13* 胡萝卜先生的长胡子

- 14* 小狗学叫

- 口语交际:名字里的故事

- 习作:续写故事

- 语文园地

- 第五单元

- 15 搭船的鸟

- 16 金色的草地

- 习作例文

- 习作:我们眼中的缤纷世界

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 富饶的西沙群岛

- 19 海滨小城

- 20 美丽的小兴安岭

- 习作:这儿真美

- 语文园地

- 第七单元

- 21 大自然的声音

- 22 读不完的大书

- 23 父亲、树林和鸟

- 口语交际:身边的“小事”

- 习作:我有一个想法

- 语文园地

- 第八单元

- 24 司马光

- 25 掌声

- 26 灰雀

- 27 *手术台就是阵地

- 口语交际:请教

- 习作:那次玩得真高兴

- 语文园地