13《读书:目的和前提》《上图书馆》联读课件(共32张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 13《读书:目的和前提》《上图书馆》联读课件(共32张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-06 06:38:11 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

读书:目的和前提

赫尔曼·黑塞

1、了解作者及其经历;

2、了解课文内容及写作思路;

3、解读作者的观点,获得教养的途径以及正确的读书观;

4、鉴赏文章中重点的语句,赏析文章中娓娓道来的语言特色。

一、学习目标

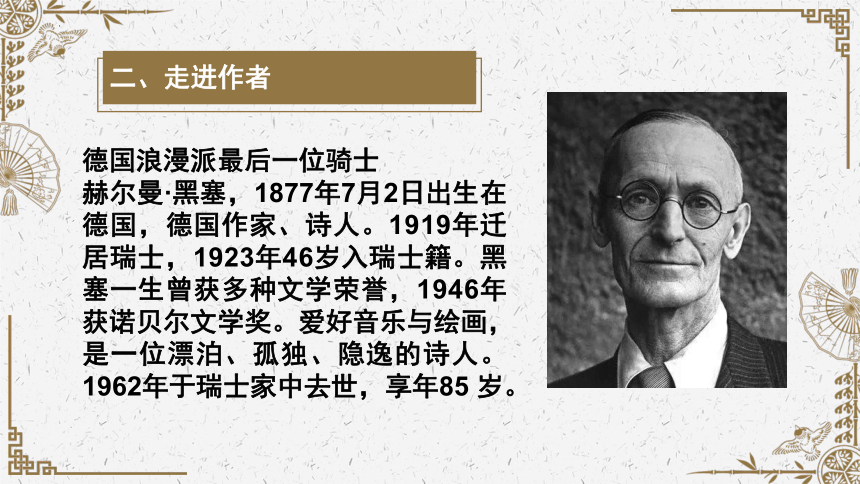

德国浪漫派最后一位骑士

赫尔曼·黑塞,1877年7月2日出生在德国,德国作家、诗人。1919年迁居瑞士,1923年46岁入瑞士籍。黑塞一生曾获多种文学荣誉,1946年获诺贝尔文学奖。爱好音乐与绘画,是一位漂泊、孤独、隐逸的诗人。1962年于瑞士家中去世,享年85 岁。

二、走进作者

作品多以小市民生活为题材,表现对过去时代的留恋,也反映了同时期人们的一些绝望心情。主要作品有《彼得·卡门青》《荒原狼》《东方之旅》《玻璃球游戏》等。黑塞一生曾获多种文学荣誉,比较重要的有:冯泰纳奖、诺贝尔奖、歌德奖。1946年获诺贝尔文学奖。

作品:主要作品有《彼得·卡门青》《荒原狼》《东方之旅》《玻璃球游戏》等。

二、走进作者

1912年黑塞定居瑞士后不久,第一次世界大战便爆发了。战争无疑是毁灭人性的。这使得黑塞深深地陷入了对人性的思考和探讨中,他试图从教育和修养两个方面来探索人性,通过读书提高修养,达到心灵和个性的自我完善,因此他写下了一系列探讨人性的作品。本文就是其中的一篇杰作。在文中作者认为读书是获得教养的主要途径,赞美了读书的作用,劝说人们要用心研读经典作品,在书籍中发现世界、认识社会、完善自我修养。黑塞受中国的老庄哲学的影响很大,所以他才会笔随心走,其作品又具有心理的深度、哲学的深度。

三、背景介绍

随笔是散文的一种。这类文章,或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思。

随笔不受体裁与字数的限制,灵活多样,不拘一格。在写法上,往往旁征博引,而不作理论性太强的阐释,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失严谨,因此,富有“理趣”是其突出特色。

知识链接

狭隘(ài) 跋涉(bá) 麻痹(bì )

戕(qiāng)害 消遣(qiǎn) 时髦(máo)

一摞(luò) 一劳永逸(yì) 慰藉(jiè)

卷帙(zhì) 毫不逊(xùn)色

【 字音字形 】

《读书:目的和前提》节选自《黑塞说书》,原文是一篇黑塞介绍自己读书经验和推荐世界文学作品的长文,译者主要节选了开场白与结尾部分,对阅读与提升教养的关系作了独特思考。

题目解读

文章分为四部分:

第一部分:(1)提出疑问:什么是真正的教养。

第二部分:(2)获得教养的途径之一:研读世界文学

第三部分:(3-7)读书要走爱之路,而非义务之路。

第四部分:(8)针对现实,提出阅读建议。

1.通读全文,根据文章内容给本文划分层次。

通读课文

1.作者认为真正的修养是什么?

作者认为真正的修养是对“精神和心灵完善的追求”,同时又认为真正的修养呈现的形式是“永远都在半道上”,也就是说,它是一种努力的过程,是动态呈现的。真正的修养不存在功利的企图,而是为了获得精神和心灵的自我完善,修养是人生存的境界。

文本探究

第一段中,黑塞说“真正的修养不追求任何具体目的”,又说教养就是“对精神和心灵完善的追求”,这两句话是否矛盾?

并不矛盾。这里的“修养”和“教养”的内涵是交叉的。真正的修养不存在功利的企图,是为了“自我完善”,而“具体目的”指的是通常所说的有功利企图地提高某种能力和本领。从人的生存来讲,能力和本领固然重要,但它们毕竟只是生存的手段,而修养是人生存的境界。

文本探究

文本探究

作者认为获得真正的教养的最重要的途径之一是什么?

研读世界文学。

黑塞所说的“世界文学”是什么概念?

逐渐地熟悉掌握各国作家和思想家的作品,尤其是他们在作品中留给我们的思想、经验和理想的巨大财富。

文本探究

读世界文学的目的是什么?

目的在于明白一切生活的意义,帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义。它绝不是消遣;不是用虚假的慰藉来麻痹。

怎样研读世界文学?

不在于多读、多知道,而在于自由地选择我们个人闲暇时能完全沉浸其中的杰作,领略人类所思、所求的广阔和丰盈,在自己与整个人类之间,建立起息息相通的生动联系。

文本探究

哪几段写了作者自身的读书经历?作者写自身的读书经历是为了说明什么?

第5~7段。为了说明读书要走一条爱之路,而非义务之路。

当今之世,多数年轻人对读书的态度是怎样的?对此,作者持什么态度?

当今之世,人们对书籍有些轻视了。

作者提倡多读书,而且必须花力气、下功夫地读杰作。

浏览全文,总结分析黑塞认为读书的目的和前提各是什么?请简要回答。

(1)目的:读书绝不是要使我们“散心消遣”,倒是要使我们集中心智;不是要用虚假的慰藉来麻痹我们,使我们对无意义的人生视而不见,而是正好相反,要帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义。

(2)前提:以个人的阅读兴趣为前提,同时还必须要以个性或人格作为前提。

文本探究

【 文章小结 】

本文是一篇关于读书的随笔,作者认为读书是获得真正的教养的最重要的途径之一,提出读书应以个性或人格为前提的观点,劝说人们用心研读杰作,在书籍中发现世界,认识社会,完善自我。

【 中心思想 】

① 举例论证。文章的主体部分,作者列举自己读书的经历来证明读书要以读者的个性或人格追求为前提。化抽象的说理于生动的故事之中,便于读者理解和接受。

论证方法

作为一篇议论性随笔,本文运用了哪些论证方法?请举例分析。

论证方法

② 对比论证。本文多处运用对比论证,如拿印度文学与中国经典著作对比,突出中国经典著作让“自然与精神,宗教信仰与日常生活”“相反相成,各得其所”的特点。再如读巴尔扎克作品的前后对比等,有力地证明了作者的观点。

③ 比喻论证。如“真正的修养一如真正的体育,……永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存”。形象地表现了获得修养是不断完善的过程,不是短暂的功利性行为。

1.严谨的结构。

本文结构严谨。首先指出真正的修养是精神和心灵的完善,然后指出获得真正的教养的最重要的途径之一是研读世界文学。接着以自身经历为例,指出阅读要走一条爱之路,最后提出必须下功夫、花力气地读杰作。层层深入,结构严密。

艺术特色

2.准确、鲜明、生动的语言。

本文语言准确、鲜明、生动。例如,文中将研读世界文学作为获得真正的教养的“最重要的途径之一”,“之一”说得极有分寸;“对于我们来说,问题不在于尽可能地多读、多知道,而在于自由地选择我们个人闲暇时能完全沉浸其中的杰作,领略人类所思、所求的广阔和丰盈”一句,“沉浸”在前,“领略”在后,符合思维的发展逻辑。

艺术特色

上图书馆

王佐良

1.了解作者的生平及文章的写作背景,积累文学常识。

2.梳理作者不同阶段上图书馆的经历,品味真正的图书馆之乐

3.体会作者对图书馆的礼赞,所体现出对知识的崇敬之情,从而思考阋读之于人生的意义。

一、学习目标

王佐良(1916—1995),诗人、翻译家、教授、英国文学研究专家,浙江上虞人。1929年至1934年,在武昌文华中学读书。1939年毕业于西南联合大学外语系(原清华大学外语系),留校任教。1947年赴英国牛津大学攻读英国文学研究生。1949年回国后,历任北京外国语学院教授、英语系主任、副院长。

二、走进作者

二、走进作者

作品 代表作有《他》《巴黎码头边》《1948年圣诞》。翻译著作有《英国文学论文集》、中译英《雷雨》(曹禺著)。

评价 王佐良先生是我国英语界泰斗级人物、享誉中西的外国文学专家,在英国文学、比较文学、文体学及文学翻译等方面都有极高的造诣,跻身国际最著名英语文学专家之列,代表了中国的外国文学研究高峰。

王佐良先生是我国著名的翻译家、莎学评论家,是国际上最著名的英国文学硏究专家之一。在创作和翻译过程中,王先生需要博览群书。本文就是王先生在回忆自己成长路上的上图书馆的读书经历,表达了对读书的热爱。

三、背景介绍

里胥力欧( xū ) 宽敞( chǎng )

白炽灯( chì ) 苍穹( qióng )

吟啸( xiào )

【 字音字形 】

“上图书馆”中“上”是动词,是“去”“到”的意思。“图书馆”是搜集、整理、收藏图书资料供人阅览参考的机构。由题目可知,文章主要写的是去图书馆的经历,点明了主要内容。

题目解读

按照时间顺序,王佐良回顾上图书馆的三段经历,向我们介绍了他在四个图书馆——“公书林”、清华图书馆、包德林图书馆、英国博物馆的圆形图书馆阅读的氛围和乐趣,成就了他的“上图书馆之乐”。激励人们“上图书馆”,品味阅读的乐趣。

通读文章

本文围绕上图书馆,作者主要讲了什么内容?

【 文章结构 】

这篇文章主要叙述了作者在图书馆的阅读经历,描绘出其中的读书之乐。作者以时间先后为顺序,分中学、大学和出国留学三个阶段来叙写,字里行间表达出对图书馆的喜爱之情,同时也隐喻了深沉的爱国之意。

【 中心思想 】

谢谢观看

赫尔曼·黑塞

读书:目的和前提

赫尔曼·黑塞

1、了解作者及其经历;

2、了解课文内容及写作思路;

3、解读作者的观点,获得教养的途径以及正确的读书观;

4、鉴赏文章中重点的语句,赏析文章中娓娓道来的语言特色。

一、学习目标

德国浪漫派最后一位骑士

赫尔曼·黑塞,1877年7月2日出生在德国,德国作家、诗人。1919年迁居瑞士,1923年46岁入瑞士籍。黑塞一生曾获多种文学荣誉,1946年获诺贝尔文学奖。爱好音乐与绘画,是一位漂泊、孤独、隐逸的诗人。1962年于瑞士家中去世,享年85 岁。

二、走进作者

作品多以小市民生活为题材,表现对过去时代的留恋,也反映了同时期人们的一些绝望心情。主要作品有《彼得·卡门青》《荒原狼》《东方之旅》《玻璃球游戏》等。黑塞一生曾获多种文学荣誉,比较重要的有:冯泰纳奖、诺贝尔奖、歌德奖。1946年获诺贝尔文学奖。

作品:主要作品有《彼得·卡门青》《荒原狼》《东方之旅》《玻璃球游戏》等。

二、走进作者

1912年黑塞定居瑞士后不久,第一次世界大战便爆发了。战争无疑是毁灭人性的。这使得黑塞深深地陷入了对人性的思考和探讨中,他试图从教育和修养两个方面来探索人性,通过读书提高修养,达到心灵和个性的自我完善,因此他写下了一系列探讨人性的作品。本文就是其中的一篇杰作。在文中作者认为读书是获得教养的主要途径,赞美了读书的作用,劝说人们要用心研读经典作品,在书籍中发现世界、认识社会、完善自我修养。黑塞受中国的老庄哲学的影响很大,所以他才会笔随心走,其作品又具有心理的深度、哲学的深度。

三、背景介绍

随笔是散文的一种。这类文章,或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思。

随笔不受体裁与字数的限制,灵活多样,不拘一格。在写法上,往往旁征博引,而不作理论性太强的阐释,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失严谨,因此,富有“理趣”是其突出特色。

知识链接

狭隘(ài) 跋涉(bá) 麻痹(bì )

戕(qiāng)害 消遣(qiǎn) 时髦(máo)

一摞(luò) 一劳永逸(yì) 慰藉(jiè)

卷帙(zhì) 毫不逊(xùn)色

【 字音字形 】

《读书:目的和前提》节选自《黑塞说书》,原文是一篇黑塞介绍自己读书经验和推荐世界文学作品的长文,译者主要节选了开场白与结尾部分,对阅读与提升教养的关系作了独特思考。

题目解读

文章分为四部分:

第一部分:(1)提出疑问:什么是真正的教养。

第二部分:(2)获得教养的途径之一:研读世界文学

第三部分:(3-7)读书要走爱之路,而非义务之路。

第四部分:(8)针对现实,提出阅读建议。

1.通读全文,根据文章内容给本文划分层次。

通读课文

1.作者认为真正的修养是什么?

作者认为真正的修养是对“精神和心灵完善的追求”,同时又认为真正的修养呈现的形式是“永远都在半道上”,也就是说,它是一种努力的过程,是动态呈现的。真正的修养不存在功利的企图,而是为了获得精神和心灵的自我完善,修养是人生存的境界。

文本探究

第一段中,黑塞说“真正的修养不追求任何具体目的”,又说教养就是“对精神和心灵完善的追求”,这两句话是否矛盾?

并不矛盾。这里的“修养”和“教养”的内涵是交叉的。真正的修养不存在功利的企图,是为了“自我完善”,而“具体目的”指的是通常所说的有功利企图地提高某种能力和本领。从人的生存来讲,能力和本领固然重要,但它们毕竟只是生存的手段,而修养是人生存的境界。

文本探究

文本探究

作者认为获得真正的教养的最重要的途径之一是什么?

研读世界文学。

黑塞所说的“世界文学”是什么概念?

逐渐地熟悉掌握各国作家和思想家的作品,尤其是他们在作品中留给我们的思想、经验和理想的巨大财富。

文本探究

读世界文学的目的是什么?

目的在于明白一切生活的意义,帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义。它绝不是消遣;不是用虚假的慰藉来麻痹。

怎样研读世界文学?

不在于多读、多知道,而在于自由地选择我们个人闲暇时能完全沉浸其中的杰作,领略人类所思、所求的广阔和丰盈,在自己与整个人类之间,建立起息息相通的生动联系。

文本探究

哪几段写了作者自身的读书经历?作者写自身的读书经历是为了说明什么?

第5~7段。为了说明读书要走一条爱之路,而非义务之路。

当今之世,多数年轻人对读书的态度是怎样的?对此,作者持什么态度?

当今之世,人们对书籍有些轻视了。

作者提倡多读书,而且必须花力气、下功夫地读杰作。

浏览全文,总结分析黑塞认为读书的目的和前提各是什么?请简要回答。

(1)目的:读书绝不是要使我们“散心消遣”,倒是要使我们集中心智;不是要用虚假的慰藉来麻痹我们,使我们对无意义的人生视而不见,而是正好相反,要帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义。

(2)前提:以个人的阅读兴趣为前提,同时还必须要以个性或人格作为前提。

文本探究

【 文章小结 】

本文是一篇关于读书的随笔,作者认为读书是获得真正的教养的最重要的途径之一,提出读书应以个性或人格为前提的观点,劝说人们用心研读杰作,在书籍中发现世界,认识社会,完善自我。

【 中心思想 】

① 举例论证。文章的主体部分,作者列举自己读书的经历来证明读书要以读者的个性或人格追求为前提。化抽象的说理于生动的故事之中,便于读者理解和接受。

论证方法

作为一篇议论性随笔,本文运用了哪些论证方法?请举例分析。

论证方法

② 对比论证。本文多处运用对比论证,如拿印度文学与中国经典著作对比,突出中国经典著作让“自然与精神,宗教信仰与日常生活”“相反相成,各得其所”的特点。再如读巴尔扎克作品的前后对比等,有力地证明了作者的观点。

③ 比喻论证。如“真正的修养一如真正的体育,……永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存”。形象地表现了获得修养是不断完善的过程,不是短暂的功利性行为。

1.严谨的结构。

本文结构严谨。首先指出真正的修养是精神和心灵的完善,然后指出获得真正的教养的最重要的途径之一是研读世界文学。接着以自身经历为例,指出阅读要走一条爱之路,最后提出必须下功夫、花力气地读杰作。层层深入,结构严密。

艺术特色

2.准确、鲜明、生动的语言。

本文语言准确、鲜明、生动。例如,文中将研读世界文学作为获得真正的教养的“最重要的途径之一”,“之一”说得极有分寸;“对于我们来说,问题不在于尽可能地多读、多知道,而在于自由地选择我们个人闲暇时能完全沉浸其中的杰作,领略人类所思、所求的广阔和丰盈”一句,“沉浸”在前,“领略”在后,符合思维的发展逻辑。

艺术特色

上图书馆

王佐良

1.了解作者的生平及文章的写作背景,积累文学常识。

2.梳理作者不同阶段上图书馆的经历,品味真正的图书馆之乐

3.体会作者对图书馆的礼赞,所体现出对知识的崇敬之情,从而思考阋读之于人生的意义。

一、学习目标

王佐良(1916—1995),诗人、翻译家、教授、英国文学研究专家,浙江上虞人。1929年至1934年,在武昌文华中学读书。1939年毕业于西南联合大学外语系(原清华大学外语系),留校任教。1947年赴英国牛津大学攻读英国文学研究生。1949年回国后,历任北京外国语学院教授、英语系主任、副院长。

二、走进作者

二、走进作者

作品 代表作有《他》《巴黎码头边》《1948年圣诞》。翻译著作有《英国文学论文集》、中译英《雷雨》(曹禺著)。

评价 王佐良先生是我国英语界泰斗级人物、享誉中西的外国文学专家,在英国文学、比较文学、文体学及文学翻译等方面都有极高的造诣,跻身国际最著名英语文学专家之列,代表了中国的外国文学研究高峰。

王佐良先生是我国著名的翻译家、莎学评论家,是国际上最著名的英国文学硏究专家之一。在创作和翻译过程中,王先生需要博览群书。本文就是王先生在回忆自己成长路上的上图书馆的读书经历,表达了对读书的热爱。

三、背景介绍

里胥力欧( xū ) 宽敞( chǎng )

白炽灯( chì ) 苍穹( qióng )

吟啸( xiào )

【 字音字形 】

“上图书馆”中“上”是动词,是“去”“到”的意思。“图书馆”是搜集、整理、收藏图书资料供人阅览参考的机构。由题目可知,文章主要写的是去图书馆的经历,点明了主要内容。

题目解读

按照时间顺序,王佐良回顾上图书馆的三段经历,向我们介绍了他在四个图书馆——“公书林”、清华图书馆、包德林图书馆、英国博物馆的圆形图书馆阅读的氛围和乐趣,成就了他的“上图书馆之乐”。激励人们“上图书馆”,品味阅读的乐趣。

通读文章

本文围绕上图书馆,作者主要讲了什么内容?

【 文章结构 】

这篇文章主要叙述了作者在图书馆的阅读经历,描绘出其中的读书之乐。作者以时间先后为顺序,分中学、大学和出国留学三个阶段来叙写,字里行间表达出对图书馆的喜爱之情,同时也隐喻了深沉的爱国之意。

【 中心思想 】

谢谢观看

赫尔曼·黑塞

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读