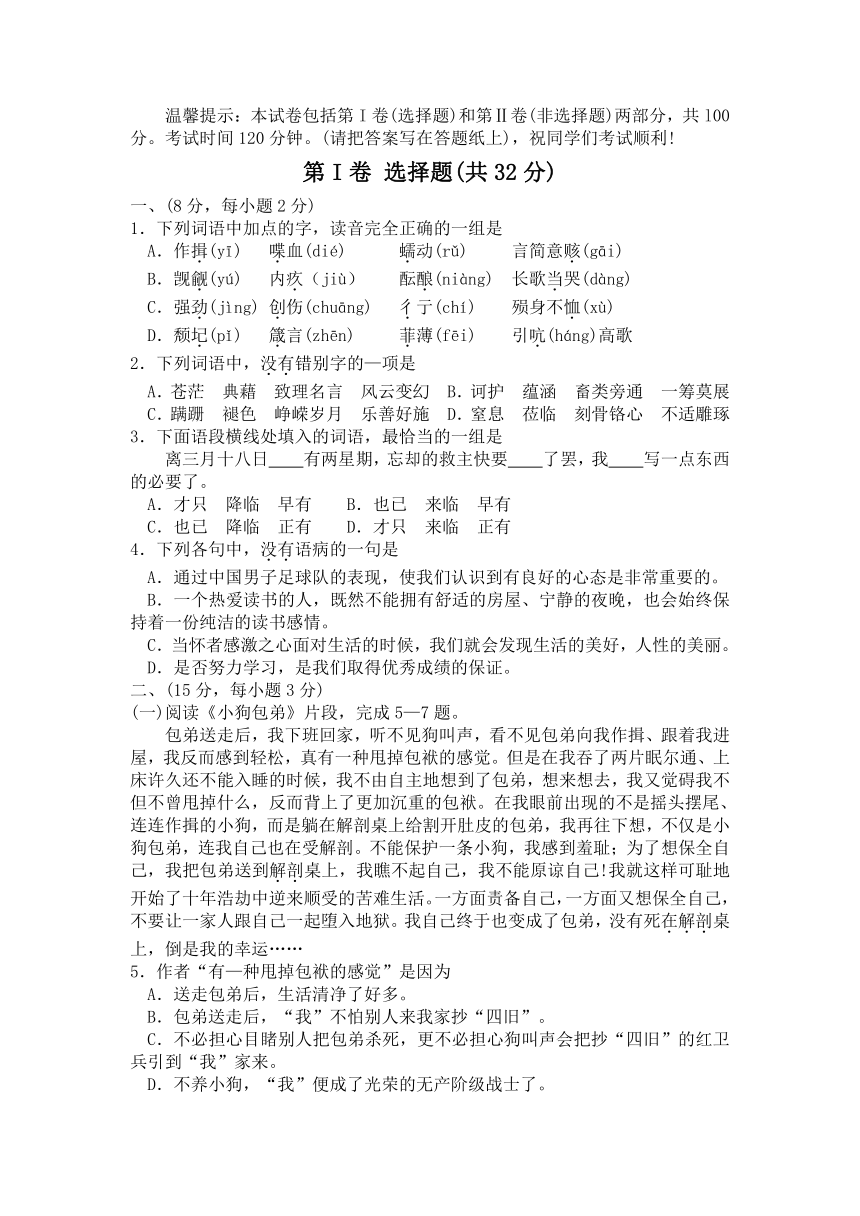

天津市和平区2013-2014学年高一上学期期中考试 语文 Word版无答案

文档属性

| 名称 | 天津市和平区2013-2014学年高一上学期期中考试 语文 Word版无答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 22.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-12-30 20:42:08 | ||

图片预览

文档简介

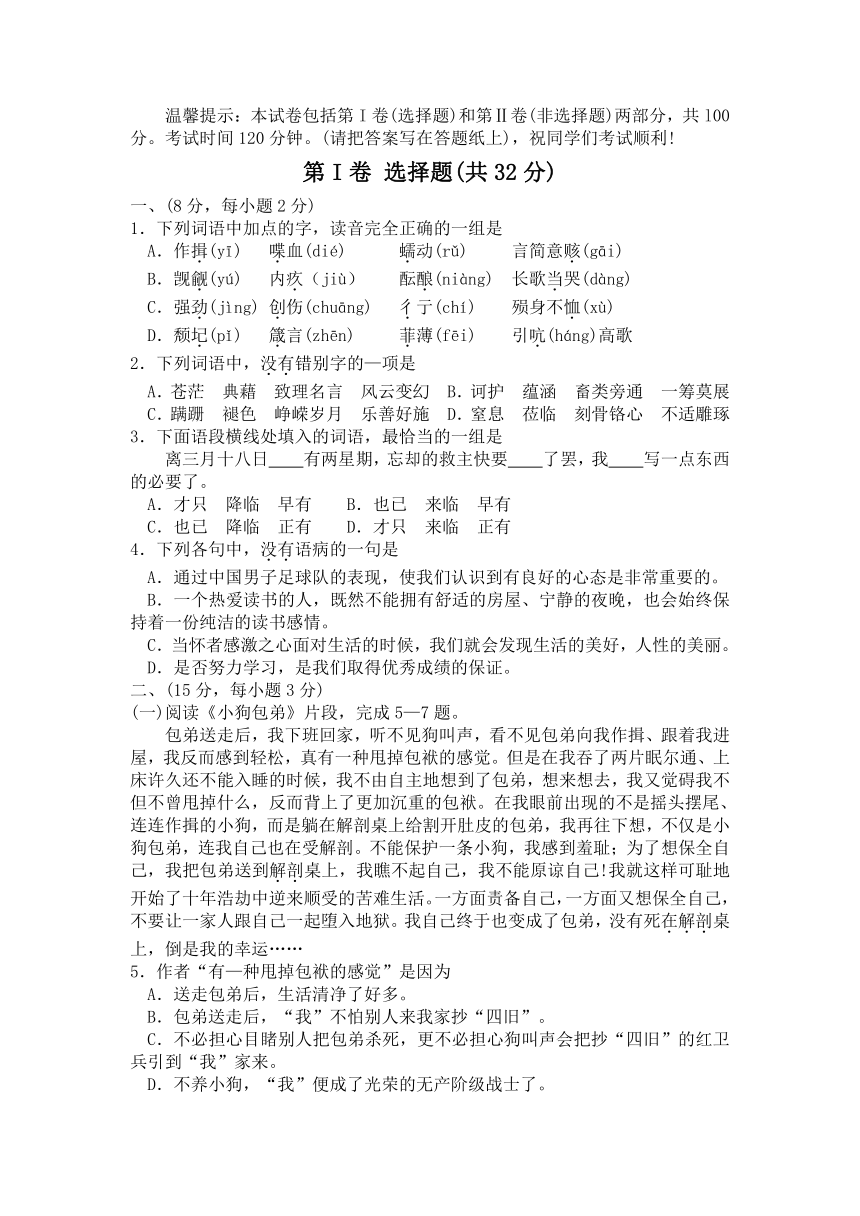

温馨提示:本试卷包括第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共l00分。考试时间120分钟。(请把答案写在答题纸上),祝同学们考试顺利!

第I卷 选择题(共32分)

一、(8分,每小题2分)

1.下列词语中加点的字,读音完全正确的一组是

A.作揖(yī) 喋血(dié) 蠕动(rǔ) 言简意赅(gāi)

B.觊觎(yú) 内疚(jiù) 酝酿(niàng) 长歌当哭(dàng)

C.强劲(jìng) 创伤(chuāng) 彳亍(chí) 殒身不恤(xù)

D.颓圮(pǐ) 箴言(zhēn) 菲薄(fēi) 引吭(háng)高歌

2.下列词语中,没有错别字的—项是

A.苍茫 典藉 致理名言 风云变幻 B.诃护 蕴涵 畜类旁通 一筹莫展

C.蹒跚 褪色 峥嵘岁月 乐善好施 D.窒息 莅临 刻骨铬心 不适雕琢

3.下面语段横线处填入的词语,最恰当的一组是

离三月十八日 有两星期,忘却的救主快要 了罢,我 写一点东西的必要了。

A.才只 降临 早有 B.也已 来临 早有

C.也已 降临 正有 D.才只 来临 正有

4.下列各句中,没有语病的一句是

A.通过中国男子足球队的表现,使我们认识到有良好的心态是非常重要的。

B.一个热爱读书的人,既然不能拥有舒适的房屋、宁静的夜晚,也会始终保持着一份纯洁的读书感情。

C.当怀者感激之心面对生活的时候,我们就会发现生活的美好,人性的美丽。

D.是否努力学习,是我们取得优秀成绩的保证。

二、(15分,每小题3分)

(一)阅读《小狗包弟》片段,完成5—7题。

包弟送走后,我下班回家,听不见狗叫声,看不见包弟向我作揖、跟着我进屋,我反而感到轻松,真有一种甩掉包袱的感觉。但是在我吞了两片眠尔通、上床许久还不能入睡的时候,我不由自主地想到了包弟,想来想去,我又觉碍我不但不曾甩掉什么,反而背上了更加沉重的包袱。在我眼前出现的不是摇头摆尾、连连作揖的小狗,而是躺在解剖桌上给割开肚皮的包弟,我再往下想,不仅是小狗包弟,连我自己也在受解剖。不能保护一条小狗,我感到羞耻;为了想保全自己,我把包弟送到解剖桌上,我瞧不起自己,我不能原谅自己!我就这样可耻地开始了十年浩劫中逆来顺受的苦难生活。一方面责备自己,一方面又想保全自己,不要让一家人跟自己一起堕入地狱。我自己终于也变成了包弟,没有死在解剖桌上,倒是我的幸运……

5.作者“有—种甩掉包袱的感觉”是因为

A.送走包弟后,生活清净了好多。

B.包弟送走后,“我”不怕别人来我家抄“四旧”。

C.不必担心目睹别人把包弟杀死,更不必担心狗叫声会把抄“四旧”的红卫兵引到“我”家来。

D.不养小狗,“我”便成了光荣的无产阶级战士了。

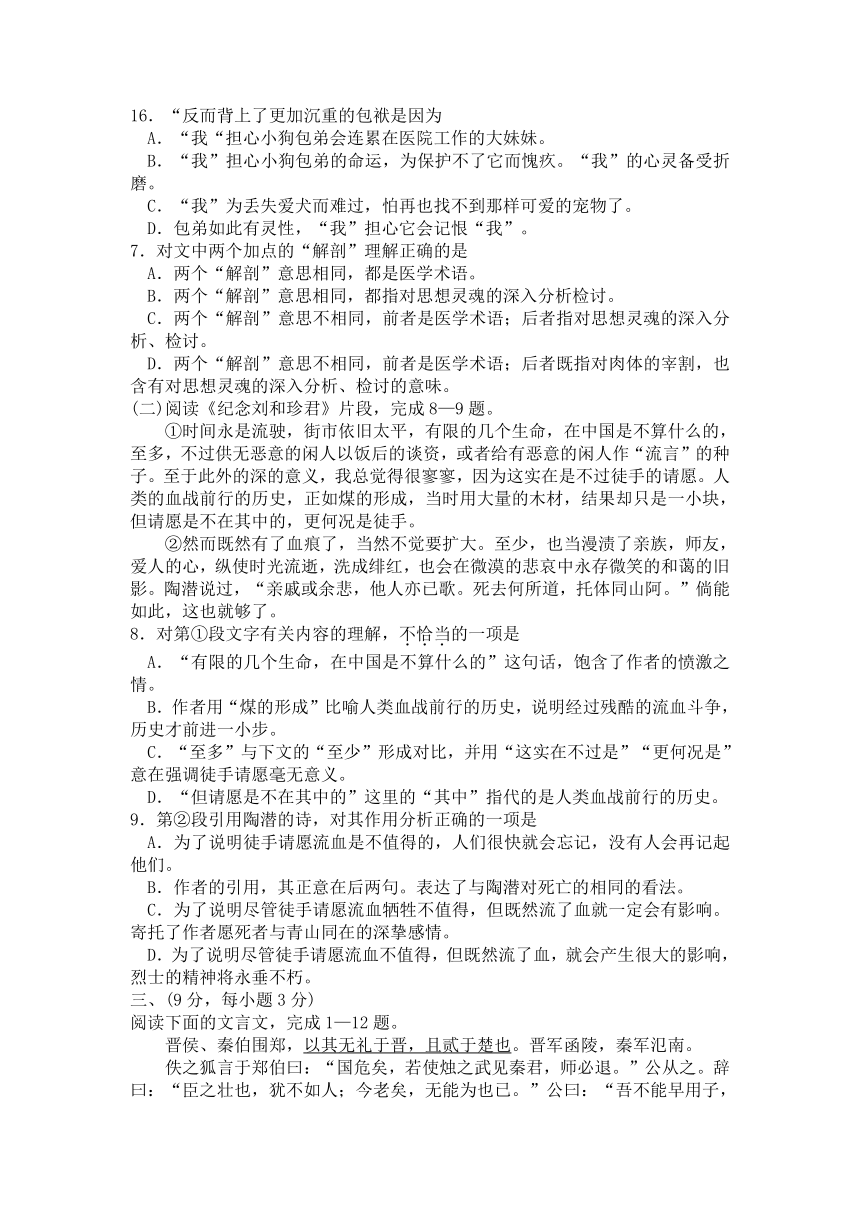

16.“反而背上了更加沉重的包袱是因为

A.“我“担心小狗包弟会连累在医院工作的大妹妹。

B.“我”担心小狗包弟的命运,为保护不了它而愧疚。“我”的心灵备受折磨。

C.“我”为丢失爱犬而难过,怕再也找不到那样可爱的宠物了。

D.包弟如此有灵性,“我”担心它会记恨“我”。

7.对文中两个加点的“解剖”理解正确的是

A.两个“解剖”意思相同,都是医学术语。

B.两个“解剖”意思相同,都指对思想灵魂的深入分析检讨。

C.两个“解剖”意思不相同,前者是医学术语;后者指对思想灵魂的深入分析、检讨。

D.两个“解剖”意思不相同,前者是医学术语;后者既指对肉体的宰割,也含有对思想灵魂的深入分析、检讨的意味。

(二)阅读《纪念刘和珍君》片段,完成8—9题。

①时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。至于此外的深的意义,我总觉得很寥寥,因为这实在是不过徒手的请愿。人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

②然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大。至少,也当漫渍了亲族,师友,爱人的心,纵使时光流逝,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。陶潜说过,“亲戚或余悲,他人亦已歌。死去何所道,托体同山阿。”倘能如此,这也就够了。

8.对第①段文字有关内容的理解,不恰当的一项是

A.“有限的几个生命,在中国是不算什么的”这句话,饱含了作者的愤激之情。

B.作者用“煤的形成”比喻人类血战前行的历史,说明经过残酷的流血斗争,历史才前进一小步。

C.“至多”与下文的“至少”形成对比,并用“这实在不过是”“更何况是”意在强调徒手请愿毫无意义。

D.“但请愿是不在其中的”这里的“其中”指代的是人类血战前行的历史。

9.第②段引用陶潜的诗,对其作用分析正确的一项是

A.为了说明徒手请愿流血是不值得的,人们很快就会忘记,没有人会再记起他们。

B.作者的引用,其正意在后两句。表达了与陶潜对死亡的相同的看法。

C.为了说明尽管徒手请愿流血牺牲不值得,但既然流了血就一定会有影响。寄托了作者愿死者与青山同在的深挚感情。

D.为了说明尽管徒手请愿流血不值得,但既然流了血,就会产生很大的影响,烈士的精神将永垂不朽。

三、(9分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成1—12题。

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙奏以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

10.对下列加点的词解释不正确的一项是

A.臣之壮也,犹不如人。犹:就 B.且君尝为晋君赐矣 赐:恩惠

C.朝济而夕设版焉 济:渡河 D.失其所与,不知 与:结交

11.下列加点的“之”与“微夫人之力不及此”的“之”意义用法相同的一项是

A.臣之壮也,犹不如人 B.为之奈何?

C.夫晋,何厌之有 D.今日之事何如?

12.对文章的解说不恰当的一项是

A.晋、秦围郑的原因是郑国在晋文公出亡时没有礼待他,并且从属于楚国。

B.烛之武去见秦君的原因是基于家国利益,并且郑伯也向他道歉了。

C.秦伯被烛之武说服了,不仅解除了郑围,而且派将军帮助郑国守城。

D.晋文公不去趁机攻打秦国,只是看在秦晋之好的分上,表现了他重义气。

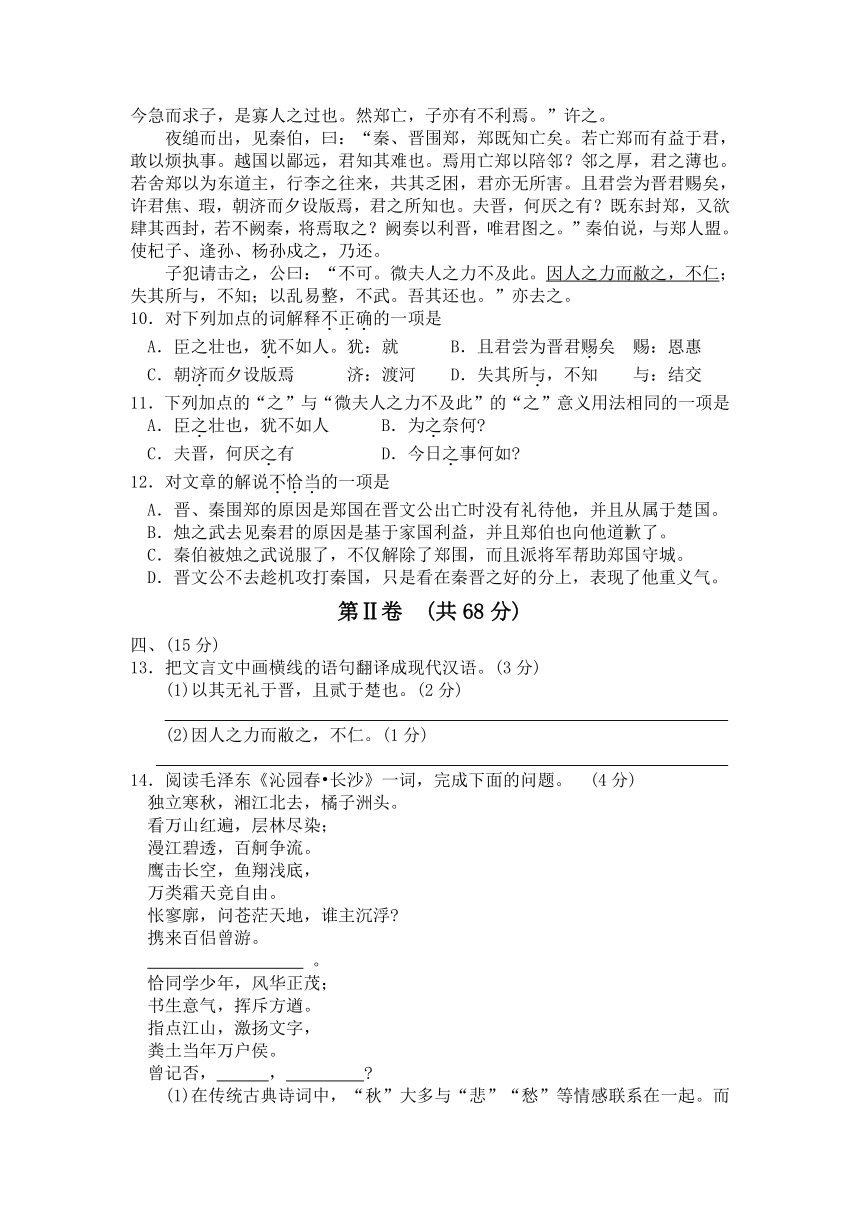

第Ⅱ卷 (共68分)

四、(15分)

13.把文言文中画横线的语句翻译成现代汉语。(3分)

(1)以其无礼于晋,且贰于楚也。(2分)

(2)因人之力而敝之,不仁。(1分)

14.阅读毛泽东《沁园春?长沙》一词,完成下面的问题。 (4分)

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

看万山红遍,层林尽染;

漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

怅寥廓,问苍茫天地,谁主沉浮?

携来百侣曾游。

。

恰同学少年,风华正茂;

书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,

粪土当年万户侯。

曾记否, , ?

(1)在传统古典诗词中,“秋”大多与“悲”“愁”等情感联系在一起。而青年毛泽东却为“寒秋”景象注入了前所未有的情感。请结合上阕对此赏析。

(2)词的下阕如何围绕“同学少年”表现了诗人怎样的思想情怀?

15.补写出下列名句名篇中的空缺部分。 (5分)

(1) 携来百侣曾游。忆往昔 。(《沁园春·长沙》)

(2)曾记否, , ?(《沁园春·长沙》)

(3)风萧萧兮易水寒, !(《荆轲刺秦王》)

(4)子曰:“巧言令色, !”(《论语·学而》)

(5)益者三友,损者三友。 ,益矣。(《论语·季氏》)

16.请自选你能对上的一副对联。(1分)

一门父子三词客; 。

青山有幸埋忠骨; 。

刚正不阿,留得正气凌霄汉; 。

17.名著阅读。(2分)

英国小说家 的小说《大卫·科波菲尔》中,大卫的房东密考伯夫妇以那种“ ”的性格成为文学中的典型,称作“密考伯主义”。

五、(13分)

阅读下面的文章,完成l8-21题。

人在胡同第几槐 刘心武

五十八年前跟随父母来到北京,从此定居此地再无迁挪。

北京于我,缘分之中,有槐。童年在东四牌楼隆福寺附近一条胡同的四合院里居住。那大院后身,有巨槐,那株巨槐,仰起头,脖子酸了,还不能望全它那顶冠。巨槐叶茂如伞,网住好大好大一片阴凉。最喜欢它开花的时候,满树挂满一嘟噜一嘟噜白中带点嫩黄的槐花,于是,就有院里还缠着小脚的老奶奶,指挥她家孙儿,用好长好长的竹竿,去采下一笸箩新鲜的槐花,而我们一群小伙伴,就会无形中集合到他们家厨房附近,先是闻见香气,然后,就会从那老奶奶让孙儿捧出的秫秸制成的圆形盖帘上,分食到用鸡蛋、蜂蜜、面粉和槐花烘出的槐花香饼……

后来搬出那四合院了,但依然会在梦里来到那巨槐之下,梦境是现实的变形,我会觉得自己在用一根长长的竹竿,吃力地举起——不是采槐花,而是采槐花谢后结出的槐豆——如果槐花意味着甜蜜,那么槐豆就意味着苦涩,过去北京胡同杂院里生活困难的人家,每到槐豆成熟,就会去采集,将它晾干后卖给药房做药材……在梦里,我费尽力气也揪不下槐豆来,而巨槐顶冠仿佛乌云,又化为火烫的铁板,朝我砸了下来,我想喊,喊不出声,想哭,哭不出调……噩梦醒来是清晨,但迷瞪中,也还懂得喟叹:生存自有艰难面,世道难免多诡谲……

除了院子里的槐树,还有更可爱的胡同路边的路槐。槐树有多种,国槐虽气派,若论妩媚,则似乎略输洋槐几分。洋槐开花在春天,一株大洋槐,开出的花能香满整条胡同。

北京胡同四合院树木种类繁多,而最让我有家园之思的,是槐树。

东四牌楼附近,现在仍保留着若干条齐整的胡同。胡同里,依然还有寿数很高的槐树,有时还会是连续很多株,甚至一大排。不要只对胡同的院墙门楼木门石墩感兴趣,树也很要紧,槐树尤其值得珍视。青年时代,就一直想画这样一幅画,胡同里的大槐树下,一架骡马大车,静静地停在那里,骡马站着打盹,车把式则铺一张凉席,睡在树阴下,车上露出些卖剩的西瓜……这画始终没画出来,现在倘若要画,大槐树依然,画面上却不该有早已禁止入城的牲口大车,而应该画上艳红的私家小轿车……

过去从空中俯瞰北京,中轴线上有“半城宫殿半城树”一说,倘若单俯瞰东四牌楼或者西四牌楼一带,则青瓦灰墙仿佛起伏的波浪,而其中团团簇簇的树冠,则仿佛绿色的风帆。这是我定居五十八年的古城,我的童年、少年、青年、壮年的歌哭悲欢,都融进了胡同院落,融进了槐枝槐叶槐花槐豆之中。

不过,别指望我会在这篇文章里,附和某些高人的高论——北京的胡同四舍院一点都不能拆不能动……城市的改变当然包括着拆旧与建新,拆建毕竟是一种活力的体现,而一个民族在经济起飞期的亢奋、激进乃至幼稚、鲁莽,反映到城市规划与改造中,总会留下一些短期内难以抹平的疤痕。我坚决主张在北京旧城中尽量多划分出一些保护区,一旦纳入了保护区就要切实细致地实施保护。在此前提下,对非保护区的拆与建都采取具体的个案分析,该容忍的容忍,该反对的反对。发展中的北京确实有混乱与失误的一面,但北京依然是一只不沉的航空母舰,我对她的挚爱,丝毫没有动摇。

最近我用了半天时间,徜佯在北京安定门内的旧城保护区,走过许多条胡同,亲近了许多株槐树,发小打来手机,问我在哪儿。我说,你该问:岁移小鬼成翁叟,人在胡同第几槐?

(取材于2007年9月15日《北京青年报》有删改)

18.下列对文章内容的理解,不正确的两项是( )( )(2分)

A.作者一直想画一幅画,表达他对北京的热爱,但因生活经历的变化,一直没有画成这幅画。

B.作者心中前后两幅画的画面虽有变化,但大槐树不变,表明作者对北京的传统生活始终热爱。

C.作者在文中一再指出五十八年定居在北京,是为了强调北京与自己一生相伴,密不可分。

D.过去从空中俯瞰北京,中轴线上有“半城宫殿半城树”之说,这显示老北京与古槐相依相存。

E.虽然作者对胡同四合院很有感情,但他认为将胡同四合院全部拆掉是北京发展必需的过程。

19.在不同时期,“那株巨槐”给“我”的感受不同。请分别概括“我”童年时和搬出四合院后对巨槐的感受。(4分)

20.本文笔墨多集中在槐树上,而倒数第二段又写到作者对北京城改造的看法,你认为这段内容是否可以删去,请谈谈你的看法。(3分)

21.作者在文末用两句自创的诗句作结,作者这样写想表现什么?这样写有什么好处?(4分)

六、(40分)

22.阅读下面的文字,按照要求作文。

生活中,经历过的许多事情,淡忘了,而事件的某个细节,如一个线索、一个情节甚至一个场景却记得很清楚;结识过的许多人物,模糊了,而人物的某个细节,如或语言、或动作、或神态、或性情却记得很清楚。

请以“令人难忘的细节”为题,写一篇不少于700字的记叙文。

第I卷 选择题(共32分)

一、(8分,每小题2分)

1.下列词语中加点的字,读音完全正确的一组是

A.作揖(yī) 喋血(dié) 蠕动(rǔ) 言简意赅(gāi)

B.觊觎(yú) 内疚(jiù) 酝酿(niàng) 长歌当哭(dàng)

C.强劲(jìng) 创伤(chuāng) 彳亍(chí) 殒身不恤(xù)

D.颓圮(pǐ) 箴言(zhēn) 菲薄(fēi) 引吭(háng)高歌

2.下列词语中,没有错别字的—项是

A.苍茫 典藉 致理名言 风云变幻 B.诃护 蕴涵 畜类旁通 一筹莫展

C.蹒跚 褪色 峥嵘岁月 乐善好施 D.窒息 莅临 刻骨铬心 不适雕琢

3.下面语段横线处填入的词语,最恰当的一组是

离三月十八日 有两星期,忘却的救主快要 了罢,我 写一点东西的必要了。

A.才只 降临 早有 B.也已 来临 早有

C.也已 降临 正有 D.才只 来临 正有

4.下列各句中,没有语病的一句是

A.通过中国男子足球队的表现,使我们认识到有良好的心态是非常重要的。

B.一个热爱读书的人,既然不能拥有舒适的房屋、宁静的夜晚,也会始终保持着一份纯洁的读书感情。

C.当怀者感激之心面对生活的时候,我们就会发现生活的美好,人性的美丽。

D.是否努力学习,是我们取得优秀成绩的保证。

二、(15分,每小题3分)

(一)阅读《小狗包弟》片段,完成5—7题。

包弟送走后,我下班回家,听不见狗叫声,看不见包弟向我作揖、跟着我进屋,我反而感到轻松,真有一种甩掉包袱的感觉。但是在我吞了两片眠尔通、上床许久还不能入睡的时候,我不由自主地想到了包弟,想来想去,我又觉碍我不但不曾甩掉什么,反而背上了更加沉重的包袱。在我眼前出现的不是摇头摆尾、连连作揖的小狗,而是躺在解剖桌上给割开肚皮的包弟,我再往下想,不仅是小狗包弟,连我自己也在受解剖。不能保护一条小狗,我感到羞耻;为了想保全自己,我把包弟送到解剖桌上,我瞧不起自己,我不能原谅自己!我就这样可耻地开始了十年浩劫中逆来顺受的苦难生活。一方面责备自己,一方面又想保全自己,不要让一家人跟自己一起堕入地狱。我自己终于也变成了包弟,没有死在解剖桌上,倒是我的幸运……

5.作者“有—种甩掉包袱的感觉”是因为

A.送走包弟后,生活清净了好多。

B.包弟送走后,“我”不怕别人来我家抄“四旧”。

C.不必担心目睹别人把包弟杀死,更不必担心狗叫声会把抄“四旧”的红卫兵引到“我”家来。

D.不养小狗,“我”便成了光荣的无产阶级战士了。

16.“反而背上了更加沉重的包袱是因为

A.“我“担心小狗包弟会连累在医院工作的大妹妹。

B.“我”担心小狗包弟的命运,为保护不了它而愧疚。“我”的心灵备受折磨。

C.“我”为丢失爱犬而难过,怕再也找不到那样可爱的宠物了。

D.包弟如此有灵性,“我”担心它会记恨“我”。

7.对文中两个加点的“解剖”理解正确的是

A.两个“解剖”意思相同,都是医学术语。

B.两个“解剖”意思相同,都指对思想灵魂的深入分析检讨。

C.两个“解剖”意思不相同,前者是医学术语;后者指对思想灵魂的深入分析、检讨。

D.两个“解剖”意思不相同,前者是医学术语;后者既指对肉体的宰割,也含有对思想灵魂的深入分析、检讨的意味。

(二)阅读《纪念刘和珍君》片段,完成8—9题。

①时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。至于此外的深的意义,我总觉得很寥寥,因为这实在是不过徒手的请愿。人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

②然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大。至少,也当漫渍了亲族,师友,爱人的心,纵使时光流逝,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。陶潜说过,“亲戚或余悲,他人亦已歌。死去何所道,托体同山阿。”倘能如此,这也就够了。

8.对第①段文字有关内容的理解,不恰当的一项是

A.“有限的几个生命,在中国是不算什么的”这句话,饱含了作者的愤激之情。

B.作者用“煤的形成”比喻人类血战前行的历史,说明经过残酷的流血斗争,历史才前进一小步。

C.“至多”与下文的“至少”形成对比,并用“这实在不过是”“更何况是”意在强调徒手请愿毫无意义。

D.“但请愿是不在其中的”这里的“其中”指代的是人类血战前行的历史。

9.第②段引用陶潜的诗,对其作用分析正确的一项是

A.为了说明徒手请愿流血是不值得的,人们很快就会忘记,没有人会再记起他们。

B.作者的引用,其正意在后两句。表达了与陶潜对死亡的相同的看法。

C.为了说明尽管徒手请愿流血牺牲不值得,但既然流了血就一定会有影响。寄托了作者愿死者与青山同在的深挚感情。

D.为了说明尽管徒手请愿流血不值得,但既然流了血,就会产生很大的影响,烈士的精神将永垂不朽。

三、(9分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成1—12题。

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙奏以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

10.对下列加点的词解释不正确的一项是

A.臣之壮也,犹不如人。犹:就 B.且君尝为晋君赐矣 赐:恩惠

C.朝济而夕设版焉 济:渡河 D.失其所与,不知 与:结交

11.下列加点的“之”与“微夫人之力不及此”的“之”意义用法相同的一项是

A.臣之壮也,犹不如人 B.为之奈何?

C.夫晋,何厌之有 D.今日之事何如?

12.对文章的解说不恰当的一项是

A.晋、秦围郑的原因是郑国在晋文公出亡时没有礼待他,并且从属于楚国。

B.烛之武去见秦君的原因是基于家国利益,并且郑伯也向他道歉了。

C.秦伯被烛之武说服了,不仅解除了郑围,而且派将军帮助郑国守城。

D.晋文公不去趁机攻打秦国,只是看在秦晋之好的分上,表现了他重义气。

第Ⅱ卷 (共68分)

四、(15分)

13.把文言文中画横线的语句翻译成现代汉语。(3分)

(1)以其无礼于晋,且贰于楚也。(2分)

(2)因人之力而敝之,不仁。(1分)

14.阅读毛泽东《沁园春?长沙》一词,完成下面的问题。 (4分)

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

看万山红遍,层林尽染;

漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

怅寥廓,问苍茫天地,谁主沉浮?

携来百侣曾游。

。

恰同学少年,风华正茂;

书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,

粪土当年万户侯。

曾记否, , ?

(1)在传统古典诗词中,“秋”大多与“悲”“愁”等情感联系在一起。而青年毛泽东却为“寒秋”景象注入了前所未有的情感。请结合上阕对此赏析。

(2)词的下阕如何围绕“同学少年”表现了诗人怎样的思想情怀?

15.补写出下列名句名篇中的空缺部分。 (5分)

(1) 携来百侣曾游。忆往昔 。(《沁园春·长沙》)

(2)曾记否, , ?(《沁园春·长沙》)

(3)风萧萧兮易水寒, !(《荆轲刺秦王》)

(4)子曰:“巧言令色, !”(《论语·学而》)

(5)益者三友,损者三友。 ,益矣。(《论语·季氏》)

16.请自选你能对上的一副对联。(1分)

一门父子三词客; 。

青山有幸埋忠骨; 。

刚正不阿,留得正气凌霄汉; 。

17.名著阅读。(2分)

英国小说家 的小说《大卫·科波菲尔》中,大卫的房东密考伯夫妇以那种“ ”的性格成为文学中的典型,称作“密考伯主义”。

五、(13分)

阅读下面的文章,完成l8-21题。

人在胡同第几槐 刘心武

五十八年前跟随父母来到北京,从此定居此地再无迁挪。

北京于我,缘分之中,有槐。童年在东四牌楼隆福寺附近一条胡同的四合院里居住。那大院后身,有巨槐,那株巨槐,仰起头,脖子酸了,还不能望全它那顶冠。巨槐叶茂如伞,网住好大好大一片阴凉。最喜欢它开花的时候,满树挂满一嘟噜一嘟噜白中带点嫩黄的槐花,于是,就有院里还缠着小脚的老奶奶,指挥她家孙儿,用好长好长的竹竿,去采下一笸箩新鲜的槐花,而我们一群小伙伴,就会无形中集合到他们家厨房附近,先是闻见香气,然后,就会从那老奶奶让孙儿捧出的秫秸制成的圆形盖帘上,分食到用鸡蛋、蜂蜜、面粉和槐花烘出的槐花香饼……

后来搬出那四合院了,但依然会在梦里来到那巨槐之下,梦境是现实的变形,我会觉得自己在用一根长长的竹竿,吃力地举起——不是采槐花,而是采槐花谢后结出的槐豆——如果槐花意味着甜蜜,那么槐豆就意味着苦涩,过去北京胡同杂院里生活困难的人家,每到槐豆成熟,就会去采集,将它晾干后卖给药房做药材……在梦里,我费尽力气也揪不下槐豆来,而巨槐顶冠仿佛乌云,又化为火烫的铁板,朝我砸了下来,我想喊,喊不出声,想哭,哭不出调……噩梦醒来是清晨,但迷瞪中,也还懂得喟叹:生存自有艰难面,世道难免多诡谲……

除了院子里的槐树,还有更可爱的胡同路边的路槐。槐树有多种,国槐虽气派,若论妩媚,则似乎略输洋槐几分。洋槐开花在春天,一株大洋槐,开出的花能香满整条胡同。

北京胡同四合院树木种类繁多,而最让我有家园之思的,是槐树。

东四牌楼附近,现在仍保留着若干条齐整的胡同。胡同里,依然还有寿数很高的槐树,有时还会是连续很多株,甚至一大排。不要只对胡同的院墙门楼木门石墩感兴趣,树也很要紧,槐树尤其值得珍视。青年时代,就一直想画这样一幅画,胡同里的大槐树下,一架骡马大车,静静地停在那里,骡马站着打盹,车把式则铺一张凉席,睡在树阴下,车上露出些卖剩的西瓜……这画始终没画出来,现在倘若要画,大槐树依然,画面上却不该有早已禁止入城的牲口大车,而应该画上艳红的私家小轿车……

过去从空中俯瞰北京,中轴线上有“半城宫殿半城树”一说,倘若单俯瞰东四牌楼或者西四牌楼一带,则青瓦灰墙仿佛起伏的波浪,而其中团团簇簇的树冠,则仿佛绿色的风帆。这是我定居五十八年的古城,我的童年、少年、青年、壮年的歌哭悲欢,都融进了胡同院落,融进了槐枝槐叶槐花槐豆之中。

不过,别指望我会在这篇文章里,附和某些高人的高论——北京的胡同四舍院一点都不能拆不能动……城市的改变当然包括着拆旧与建新,拆建毕竟是一种活力的体现,而一个民族在经济起飞期的亢奋、激进乃至幼稚、鲁莽,反映到城市规划与改造中,总会留下一些短期内难以抹平的疤痕。我坚决主张在北京旧城中尽量多划分出一些保护区,一旦纳入了保护区就要切实细致地实施保护。在此前提下,对非保护区的拆与建都采取具体的个案分析,该容忍的容忍,该反对的反对。发展中的北京确实有混乱与失误的一面,但北京依然是一只不沉的航空母舰,我对她的挚爱,丝毫没有动摇。

最近我用了半天时间,徜佯在北京安定门内的旧城保护区,走过许多条胡同,亲近了许多株槐树,发小打来手机,问我在哪儿。我说,你该问:岁移小鬼成翁叟,人在胡同第几槐?

(取材于2007年9月15日《北京青年报》有删改)

18.下列对文章内容的理解,不正确的两项是( )( )(2分)

A.作者一直想画一幅画,表达他对北京的热爱,但因生活经历的变化,一直没有画成这幅画。

B.作者心中前后两幅画的画面虽有变化,但大槐树不变,表明作者对北京的传统生活始终热爱。

C.作者在文中一再指出五十八年定居在北京,是为了强调北京与自己一生相伴,密不可分。

D.过去从空中俯瞰北京,中轴线上有“半城宫殿半城树”之说,这显示老北京与古槐相依相存。

E.虽然作者对胡同四合院很有感情,但他认为将胡同四合院全部拆掉是北京发展必需的过程。

19.在不同时期,“那株巨槐”给“我”的感受不同。请分别概括“我”童年时和搬出四合院后对巨槐的感受。(4分)

20.本文笔墨多集中在槐树上,而倒数第二段又写到作者对北京城改造的看法,你认为这段内容是否可以删去,请谈谈你的看法。(3分)

21.作者在文末用两句自创的诗句作结,作者这样写想表现什么?这样写有什么好处?(4分)

六、(40分)

22.阅读下面的文字,按照要求作文。

生活中,经历过的许多事情,淡忘了,而事件的某个细节,如一个线索、一个情节甚至一个场景却记得很清楚;结识过的许多人物,模糊了,而人物的某个细节,如或语言、或动作、或神态、或性情却记得很清楚。

请以“令人难忘的细节”为题,写一篇不少于700字的记叙文。

同课章节目录