2.1减数分裂和受精作用课件2022-2023学年高一下学期生物人教版(2019)必修2(25张ppt)

文档属性

| 名称 | 2.1减数分裂和受精作用课件2022-2023学年高一下学期生物人教版(2019)必修2(25张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-06 20:47:49 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

减

数

分

裂

人教版高中生物必修二

第二章第一节

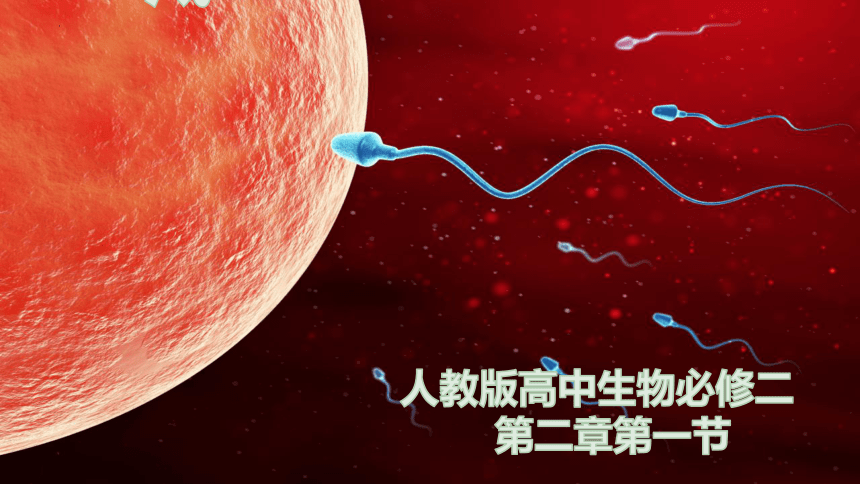

同学们,你们知道,一个个体是如何形成的吗?

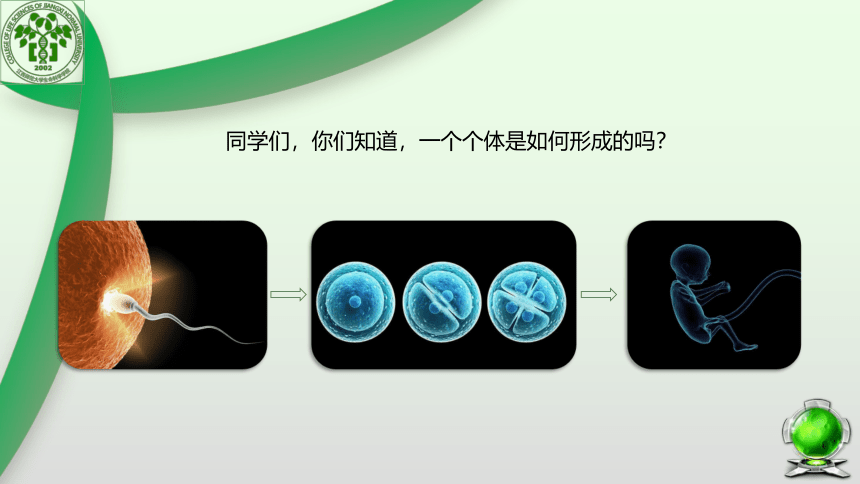

1875年德国动物学家赫德维希发现动物的受精过程

1883年比利时胚胎学家贝范内登发现其精子和卵细胞中的染色体数目只有体细胞染色体数目的一半,而受精卵中又恢复到体细胞中的染色体数目。

1887年,魏斯曼做出大胆的推测:在卵细胞和精子成熟的过程中,必然要发生一种染色体数目减少-半的特殊细胞分裂。当精子和卵细胞融合形成受精卵后,其染色体数目才能恢复到正常。

魏斯曼的预见被鲍维里 等人的实验观察证实。这种特殊的细胞分裂后来被称为“减数分裂”(图1.1) 。

图1.1

减数分裂的提出

减数分裂的概念

对象:进行有性生殖的生物

行为:从原始的生殖细胞发育到成熟的生殖细胞

特点:染色体只复制一次,而细胞分裂两次

结果:成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半

减数分裂是细胞连续分裂两次,而染色体在整个分裂过程中只复制一次的细胞分裂方式

下面结合哺乳动物精子和卵细胞的形成,来介绍减数分裂的过程

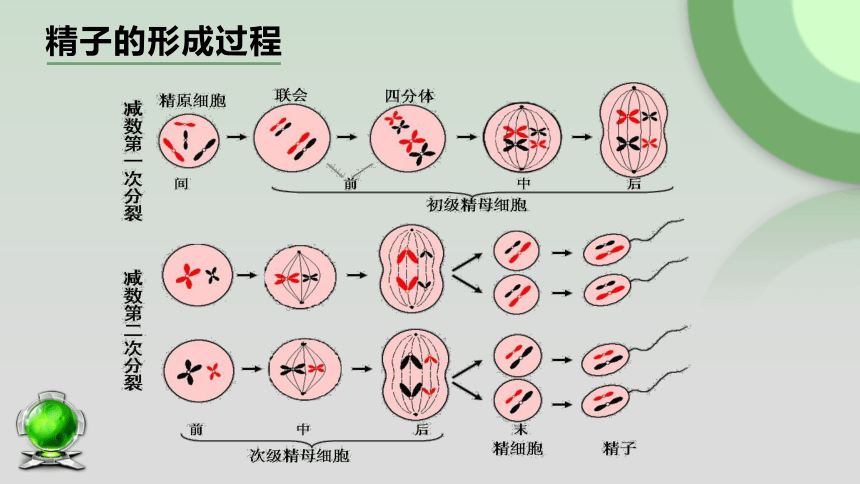

精子的形成过程

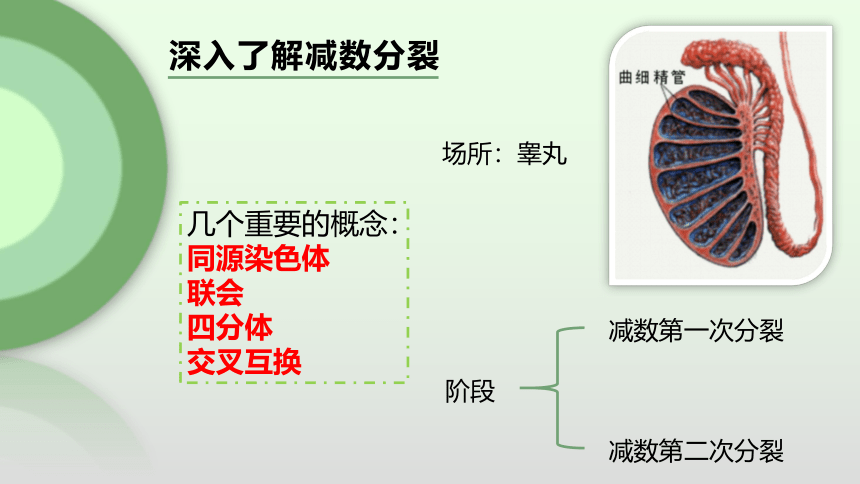

场所:睾丸

几个重要的概念:

同源染色体

联会

四分体

交叉互换

减数第一次分裂

减数第二次分裂

阶段

深入了解减数分裂

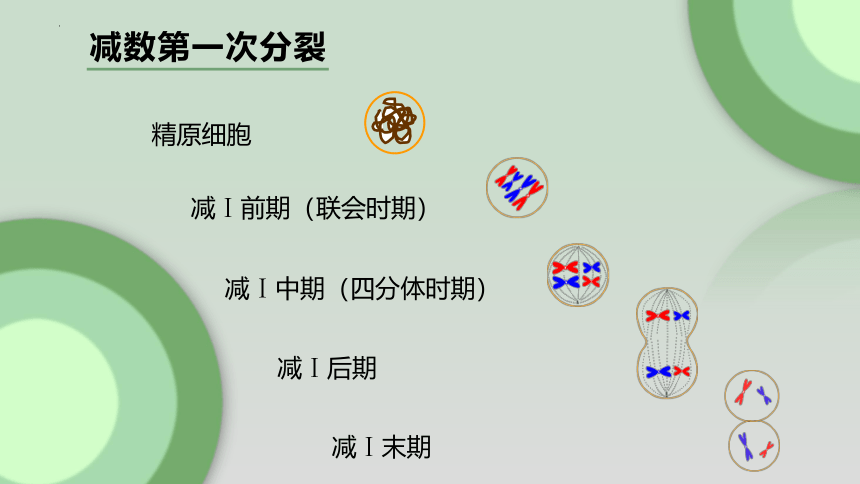

减数第一次分裂

精原细胞

减Ⅰ前期(联会时期)

减Ⅰ中期(四分体时期)

减Ⅰ后期

减Ⅰ末期

减数第一次分裂前的间期

精原细胞经过染色体复制(DNA分子复制和蛋白质的合成),体积稍稍增大,成为初级精母细胞。

染色体复制

同源染色体配对(联会)形成四分体

减Ⅰ前期

联会

各对同源染色体排列在赤道板上,

每条染色体的着丝点都附着在纺锤丝上。

减Ⅰ中期

同源染色体彼此分离,

分别向细胞的两极移动。

减Ⅰ后期

非同源染色体自由组合

一个初级精母细胞分裂成两个次级精母细胞

减Ⅰ末期

同源染色体配对——联会(形成四分体)。 四分体中非姐妹染色单体发生交叉互换。同源染色体分离,分别移向细胞两极。 分裂产生的细胞中染色体数目减半。

减数第一次分裂的特点

1.减数分裂的染色体复制发生在什么时候?

2.在减数第一次分裂中染色体出现了哪些特殊的行

为?这对于生物的遗传有什么重要意义?

问题

第一次分裂前的间期

讨论

这一过程可使配子中染色体数目减半,这样再通过以后发生的两性配子结合,形成合子(受精)卵,就能维持生物前后代体细胞染色体数目的恒定,从而保证遗传的稳定性。

同时这一过程还可以使经过减数分裂产生的配子类型多样,从而增加了生物的变异,增强了生物适应环境的能力,有利于生物的进化。

对于生物遗传的重要意义

减数第二次分裂

减II前期

减II后期

减II前期

与有丝分裂有什么异同呢

减II末期

显微镜下精子形态

电镜下精子形态

精子的形态

减数第二次分裂过程是不是和有丝分裂有相似之处呢?

前期:与减数第一次分裂前期相似,染色体散乱分布,而后再次聚集,核膜、核仁再次消失,形成纺锤体。

中期:染色体的着丝点整齐排列到细胞中央赤道板上(无同源染色体)

后期:每条染色体的着丝点分离,两条姊妹染色单体也随之分开,成为两条染色体。在纺锤丝的牵引下,这两条染色体分别移向细胞的两极。

末期:重现核膜、核仁,到达两极的染色体,分别进入两个子细胞。两个子细胞的染色体数目与初级精母细胞相比减少了一半。

根据减数第二次分裂的特点“染色体未复制、每条染色体的着丝点分裂、姐妹染色单体的分开”

?思考:

一、以细胞中是否含有同源染色体作为辨别的主要依据。进行减数第二次分裂的细胞没有同源染色体,进行有丝分裂的细胞有同源染色体。

二、染色体数目是否为为最初分裂时(或体细胞)的两倍。减数第二次分裂的细胞中染色体与体细胞一致,有丝分裂的细胞则为两倍数。

三、区分清楚次级精母细胞与次级卵母细胞的减数第二次分裂形态特征。次级精母细胞分裂产生大小一致的两个精细胞,次级卵母细胞分裂产生大小不一的卵细胞(大)、第二极体(小)。

如何辨别减数第二次分裂与有丝分裂的分裂图象?

减数分裂时期染色体、DNA、染色单体间数量变化

减数分裂VS有丝分裂

精子的形成过程总概

精原细胞(2n)

有丝分裂

精原细胞(2n)

增殖

初级精母细胞(2n)

染色体复制,细胞体积增大

次级精母细胞(n)

联会 四分体 同源染色体分离

非姐妹染色单体交叉互换

非同源染色体自由组合

精子细胞(n)

染色单体分离

精子(n)

变形

(一)

(二)

复习巩固

二、下列情况发生在哪些阶段:

1.染色体复制发生在:

2.同源染色体的联会发生在:

3.同源染色体分离发生在:

4.染色体数目减半发生在:

5. DNA数目减半发生在:

三、自主探究:

卵细胞的形成过程与精子的形成过程有何不同?

一、减数分裂仅发生在()

A、有性生殖的动物体

B、 有性生殖的植物体

C、体细胞的形成和成熟过程

D、原始生殖细胞的发育成熟过程

谢谢观看

__________

减

数

分

裂

人教版高中生物必修二

第二章第一节

同学们,你们知道,一个个体是如何形成的吗?

1875年德国动物学家赫德维希发现动物的受精过程

1883年比利时胚胎学家贝范内登发现其精子和卵细胞中的染色体数目只有体细胞染色体数目的一半,而受精卵中又恢复到体细胞中的染色体数目。

1887年,魏斯曼做出大胆的推测:在卵细胞和精子成熟的过程中,必然要发生一种染色体数目减少-半的特殊细胞分裂。当精子和卵细胞融合形成受精卵后,其染色体数目才能恢复到正常。

魏斯曼的预见被鲍维里 等人的实验观察证实。这种特殊的细胞分裂后来被称为“减数分裂”(图1.1) 。

图1.1

减数分裂的提出

减数分裂的概念

对象:进行有性生殖的生物

行为:从原始的生殖细胞发育到成熟的生殖细胞

特点:染色体只复制一次,而细胞分裂两次

结果:成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半

减数分裂是细胞连续分裂两次,而染色体在整个分裂过程中只复制一次的细胞分裂方式

下面结合哺乳动物精子和卵细胞的形成,来介绍减数分裂的过程

精子的形成过程

场所:睾丸

几个重要的概念:

同源染色体

联会

四分体

交叉互换

减数第一次分裂

减数第二次分裂

阶段

深入了解减数分裂

减数第一次分裂

精原细胞

减Ⅰ前期(联会时期)

减Ⅰ中期(四分体时期)

减Ⅰ后期

减Ⅰ末期

减数第一次分裂前的间期

精原细胞经过染色体复制(DNA分子复制和蛋白质的合成),体积稍稍增大,成为初级精母细胞。

染色体复制

同源染色体配对(联会)形成四分体

减Ⅰ前期

联会

各对同源染色体排列在赤道板上,

每条染色体的着丝点都附着在纺锤丝上。

减Ⅰ中期

同源染色体彼此分离,

分别向细胞的两极移动。

减Ⅰ后期

非同源染色体自由组合

一个初级精母细胞分裂成两个次级精母细胞

减Ⅰ末期

同源染色体配对——联会(形成四分体)。 四分体中非姐妹染色单体发生交叉互换。同源染色体分离,分别移向细胞两极。 分裂产生的细胞中染色体数目减半。

减数第一次分裂的特点

1.减数分裂的染色体复制发生在什么时候?

2.在减数第一次分裂中染色体出现了哪些特殊的行

为?这对于生物的遗传有什么重要意义?

问题

第一次分裂前的间期

讨论

这一过程可使配子中染色体数目减半,这样再通过以后发生的两性配子结合,形成合子(受精)卵,就能维持生物前后代体细胞染色体数目的恒定,从而保证遗传的稳定性。

同时这一过程还可以使经过减数分裂产生的配子类型多样,从而增加了生物的变异,增强了生物适应环境的能力,有利于生物的进化。

对于生物遗传的重要意义

减数第二次分裂

减II前期

减II后期

减II前期

与有丝分裂有什么异同呢

减II末期

显微镜下精子形态

电镜下精子形态

精子的形态

减数第二次分裂过程是不是和有丝分裂有相似之处呢?

前期:与减数第一次分裂前期相似,染色体散乱分布,而后再次聚集,核膜、核仁再次消失,形成纺锤体。

中期:染色体的着丝点整齐排列到细胞中央赤道板上(无同源染色体)

后期:每条染色体的着丝点分离,两条姊妹染色单体也随之分开,成为两条染色体。在纺锤丝的牵引下,这两条染色体分别移向细胞的两极。

末期:重现核膜、核仁,到达两极的染色体,分别进入两个子细胞。两个子细胞的染色体数目与初级精母细胞相比减少了一半。

根据减数第二次分裂的特点“染色体未复制、每条染色体的着丝点分裂、姐妹染色单体的分开”

?思考:

一、以细胞中是否含有同源染色体作为辨别的主要依据。进行减数第二次分裂的细胞没有同源染色体,进行有丝分裂的细胞有同源染色体。

二、染色体数目是否为为最初分裂时(或体细胞)的两倍。减数第二次分裂的细胞中染色体与体细胞一致,有丝分裂的细胞则为两倍数。

三、区分清楚次级精母细胞与次级卵母细胞的减数第二次分裂形态特征。次级精母细胞分裂产生大小一致的两个精细胞,次级卵母细胞分裂产生大小不一的卵细胞(大)、第二极体(小)。

如何辨别减数第二次分裂与有丝分裂的分裂图象?

减数分裂时期染色体、DNA、染色单体间数量变化

减数分裂VS有丝分裂

精子的形成过程总概

精原细胞(2n)

有丝分裂

精原细胞(2n)

增殖

初级精母细胞(2n)

染色体复制,细胞体积增大

次级精母细胞(n)

联会 四分体 同源染色体分离

非姐妹染色单体交叉互换

非同源染色体自由组合

精子细胞(n)

染色单体分离

精子(n)

变形

(一)

(二)

复习巩固

二、下列情况发生在哪些阶段:

1.染色体复制发生在:

2.同源染色体的联会发生在:

3.同源染色体分离发生在:

4.染色体数目减半发生在:

5. DNA数目减半发生在:

三、自主探究:

卵细胞的形成过程与精子的形成过程有何不同?

一、减数分裂仅发生在()

A、有性生殖的动物体

B、 有性生殖的植物体

C、体细胞的形成和成熟过程

D、原始生殖细胞的发育成熟过程

谢谢观看

__________

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成