统编版高中语文高一必修上册 文言文选择题专练30题 含答案解析(含解析)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文高一必修上册 文言文选择题专练30题 含答案解析(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 32.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-06 14:44:44 | ||

图片预览

文档简介

高中语文高一必修上册 文言文选择题专练30题

1.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.君子生非异也,善假于物也 B.或师焉,或不焉

C.六艺经传皆通习之 D.师者,所以传道受业解惑也

2.下列各组句子中加点词的意义和用法是否相同,表述正确的一项是( )

①假舟楫者,非能水也 虽有搞暴,不复挺者,煣使之然也

②其远古刻尽漫失 其可怪也欤

③群聚而笑之 倚歌而和之

④此非孟德之困于周郎者乎 不拘于时

⑤不知东方之既白 纵一苇之所如

⑥相与枕藉乎舟中 其闻道也固先乎吾

⑦位卑则足羞 金就砺则利

A.两组相同,五组不同 B.三组相同,四组不同

C.四组相同,三组不同 D.五组相同,两组不同

3.下列句子全都含通假字的一项是( )

①或师焉,或不焉 ②君子曰:学不可以已 ③君子生非异也 ④则知明而行无过矣 ⑤今其智乃反不能及 ⑥虽有槁暴,不复挺者 ⑦师者,所以传道受业解惑也 ⑧人非生而知之者,孰能无惑

A.①②⑥⑦ B.①③④⑥ C.②③⑤⑦ D.④⑤⑥⑧

4.下列各项中没有古今异义的一项是( )

A.君子博学而日参省乎己 非蛇鳝之穴无可寄托者

B.蚓无爪牙之利 小学而大遗

C.不如须臾之所学也 其闻道也亦先乎吾

D.古之学者必有师 今之众人,其下圣人也亦远矣

5.对下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.吾尝跂而望矣 跂:踮起脚后跟

B.声非加疾也 疾:劲疾

C.于其身也,则耻师焉,惑矣 惑:疑惑

D.余嘉其能行古道,作《师说》以贻之 贻:赠送

6.下列各项中加点字的解释,全部正确的一项是( )

A.木直中绳(合乎) 其闻道也固先乎吾(听闻) 而闻者彰(清楚) 余嘉其能行古道(赞许)

B.假舆马者(借助) 吾尝跂(踮起脚后跟) 而望矣 君子不齿(并列,排列) 六艺经传皆通习之(全面)

C.金就砺则利(接近,靠近) 而绝江河(穷尽) 师道之不传也久矣(风尚) 作《师说》以贻之(赠送)

D.声非加疾也(劲疾) 用心一也(专一) 吾师道也(学习) 则耻师焉,惑矣(迷惑)

7.下列加点词的解释,不正确的一项是( )

A.木直中绳 中:符合

B.虽有槁暴,不复挺者 槁暴:用火烤

C.君子博学而日参省乎己 参省:检验,省察

D.吾尝跂而望矣 跂:踮起脚后根

8.下列句子中加点词用法不同于其他句的一项是( )

A.崖限当道者 B.诵明月之诗,歌窈窕之章

C.顺流而东也 D.舳舻千里,旌旗蔽空

9.下列选项中加点字意思相同的一项是( )

A.青,取之于蓝 而青于蓝

B.积土成山,风雨兴焉 或师焉

C.师者,所以传道受业解惑也。 圣人之所以为圣

D.臂非加长也,而见者远 其下圣人也亦远矣,而耻学于师

10.下列各句中加点词解释有误的一项是( )

A.假舆马者,非利足也 假:借助

B.锲而不舍,金石可镂 镂:雕刻

C.非能水也,而绝江河 绝:断绝

D.故木受绳则直,金就砺则利 就:趋向、接近

11.下列句子中,加点的词语属于古今异义的一项是( )

A.寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟

B.凌万顷之茫然

C.盈虚者如彼,而卒莫消长也

D.是造物者之无尽藏也

12.下列句子与例句句式类型相同的一项是( )

例:学于余

A.句读之不知 B.取之于蓝

C.蚓无爪牙之利 D.圣人无常师

13.下列各句中“而”字归类正确的一项是( )

① 锲而不舍,金石可镂 ② 青,取之于蓝,而青于蓝

③ 顺风而呼,声非加疾也 ④ 蟹六跪而二螯

⑤ 积善成德,而神明自得 ⑥ 吾从而师之

⑦ 吾尝终日而思矣 ⑧ 假舆马者,非利足也,而致千里

A.①/②⑧/③⑦/④/⑤⑥ B.①②/③⑦/④/⑤⑥/⑧

C.①/②/③⑦⑧/④/⑤⑥ D.①/②⑧/③④⑦/⑤⑥

14.下列加点词的用法与其他三项不同的一项是( )

A.泰山之阳,汶水西流 B.穿泰山西北谷

C.苍山负雪,明烛天南 D.亭东自足下皆云漫

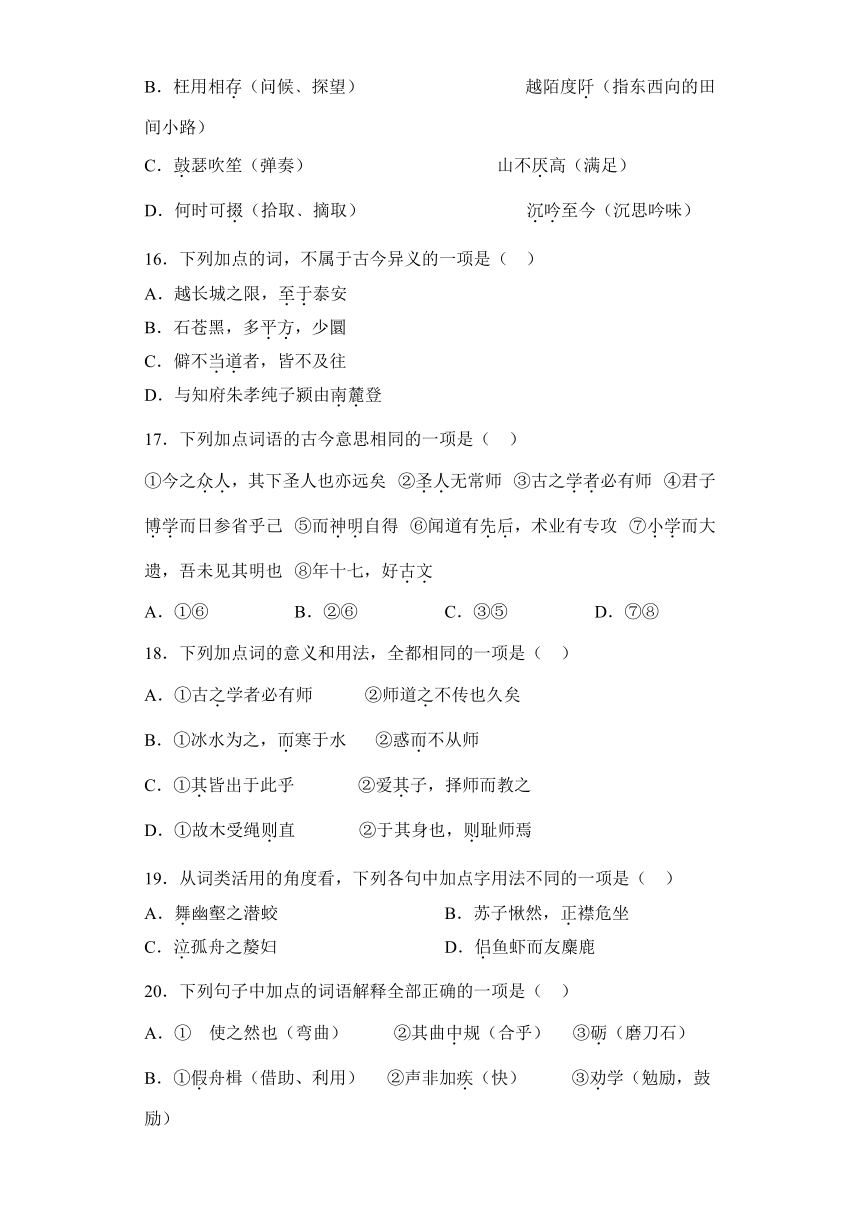

15.下列加点词语的解释不正确的一项是( )

A.唯有杜康(这里代指酒) 青青子衿(衣领)

B.枉用相存(问候﹑探望) 越陌度阡(指东西向的田间小路)

C.鼓瑟吹笙(弹奏) 山不厌高(满足)

D.何时可掇(拾取﹑摘取) 沉吟至今(沉思吟味)

16.下列加点的词,不属于古今异义的一项是( )

A.越长城之限,至于泰安

B.石苍黑,多平方,少圜

C.僻不当道者,皆不及往

D.与知府朱孝纯子颍由南麓登

17.下列加点词语的古今意思相同的一项是( )

①今之众人,其下圣人也亦远矣 ②圣人无常师 ③古之学者必有师 ④君子博学而日参省乎己 ⑤而神明自得 ⑥闻道有先后,术业有专攻 ⑦小学而大遗,吾未见其明也 ⑧年十七,好古文

A.①⑥ B.②⑥ C.③⑤ D.⑦⑧

18.下列加点词的意义和用法,全都相同的一项是( )

A.①古之学者必有师 ②师道之不传也久矣

B.①冰水为之,而寒于水 ②惑而不从师

C.①其皆出于此乎 ②爱其子,择师而教之

D.①故木受绳则直 ②于其身也,则耻师焉

19.从词类活用的角度看,下列各句中加点字用法不同的一项是( )

A.舞幽壑之潜蛟 B.苏子愀然,正襟危坐

C.泣孤舟之嫠妇 D.侣鱼虾而友麋鹿

20.下列句子中加点的词语解释全部正确的一项是( )

A.① 使之然也(弯曲) ②其曲中规(合乎) ③砺(磨刀石)

B.①假舟楫(借助、利用) ②声非加疾(快) ③劝学(勉励,鼓励)

C.①绝江河(渡) ②驽马十驾(劣马) ③生非异也(通“性”,天赋、天性)

D.①金石可镂(雕刻) ②圣心备焉(完备) ③风雨兴焉(起)

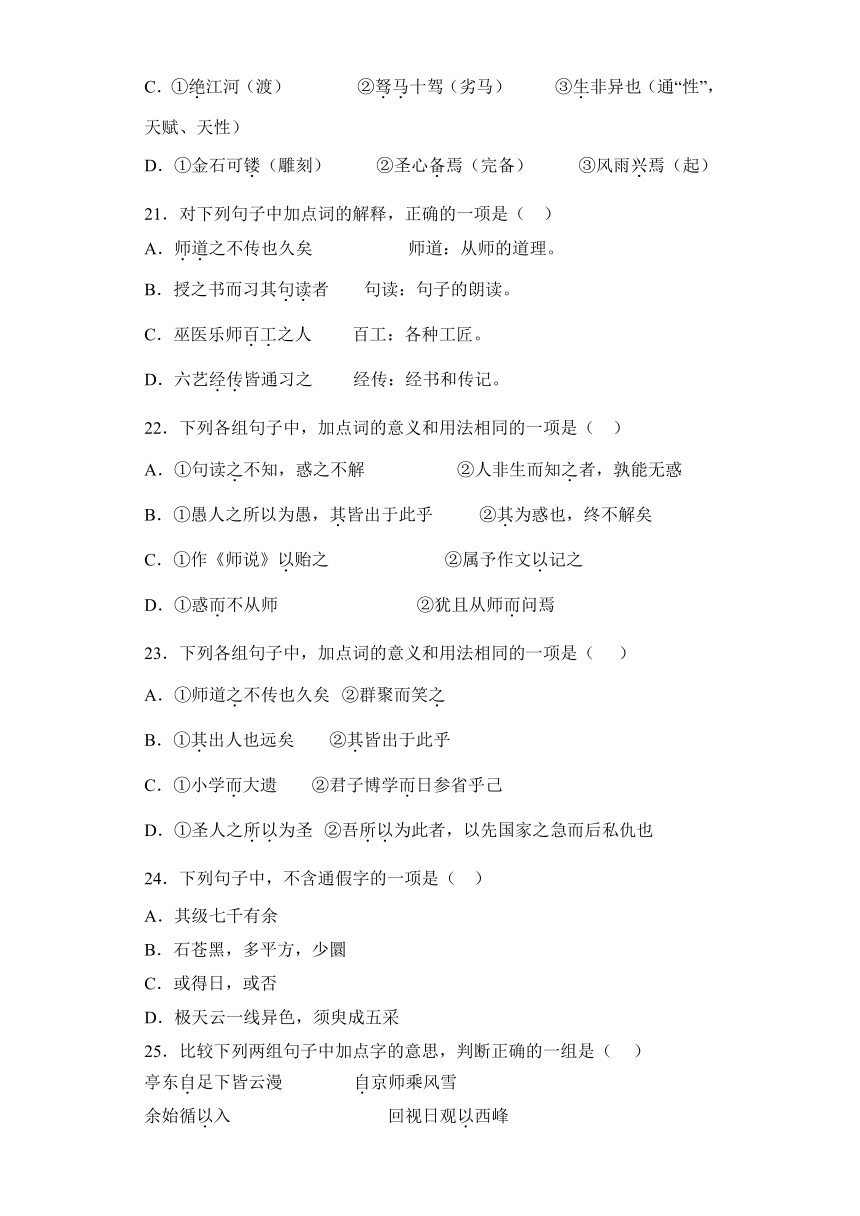

21.对下列句子中加点词的解释,正确的一项是( )

A.师道之不传也久矣 师道:从师的道理。

B.授之书而习其句读者 句读:句子的朗读。

C.巫医乐师百工之人 百工:各种工匠。

D.六艺经传皆通习之 经传:经书和传记。

22.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.①句读之不知,惑之不解 ②人非生而知之者,孰能无惑

B.①愚人之所以为愚,其皆出于此乎 ②其为惑也,终不解矣

C.①作《师说》以贻之 ②属予作文以记之

D.①惑而不从师 ②犹且从师而问焉

23.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.①师道之不传也久矣 ②群聚而笑之

B.①其出人也远矣 ②其皆出于此乎

C.①小学而大遗 ②君子博学而日参省乎己

D.①圣人之所以为圣 ②吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也

24.下列句子中,不含通假字的一项是( )

A.其级七千有余

B.石苍黑,多平方,少圜

C.或得日,或否

D.极天云一线异色,须臾成五采

25.比较下列两组句子中加点字的意思,判断正确的一组是( )

亭东自足下皆云漫 自京师乘风雪

余始循以入 回视日观以西峰

A.两个“自”字相同,两个“以”字也相同。

B.两个“自”字不同,两个“以”字也不同。

C.两个“自”字相同,两个“以”字不同。

D.两个“自”字不同,两个“以”字相同。

26.下列各句中加点的“而”字归类正确的一项是( )

①青,取之于蓝,而青于蓝 ②顺风而呼,声非加疾也

③小学而大遗 ④则群聚而笑之

⑤假舆马者,非利足也,而致千里 ⑥蟹六跪而二螯

⑦积善成德,而神明自得

A.①③/②④/⑤/⑥⑦ B.①③⑤/②④/⑥/⑦

C.③/①④/⑦②/⑤⑥ D.②③/①④/⑤/⑥/⑦

27.下列各句中,加点词的活用情况与例句相同的一项是( )

例句:君子不齿

A.小学而大遗 B.巫医乐师百工之人,不耻相师

C.师道之不传也久矣 D.位卑则足羞

28.比较下列两组句子中加点字的意思,判断正确的一项是( )

①日上,正赤如丹 及既上

②汶水西流 日观以西峰

A.两个“上”字相同,两个“西”字也相同。

B.两个“上”字不同,两个“西”字相同。

C.两个“上”字相同,两个“西”字不同。

D.两个“上”字不同,两个“西”字也不同。

29.下列各项中加点词古今意义都相同的一项是( )

A.①明年秋 ②暮去朝来颜色故

B.①铁骑突出刀枪鸣 ②整顿衣裳起敛容

C.①老大嫁作商人妇 ②凄凄不似向前声

D.①曲终收拨当心画 ②终岁不闻丝竹声

30.下列加点词语的解释全都正确的一组是( )

A.举酒属客(属:劝请。) 羽化而登仙(羽化:飞升成仙。)

B.倚歌而和之(和:和谐。) 山川相缪(缪:同“缭”,盘绕、围绕。)

C.知不可乎骤得(骤:屡次。) 而卒莫消长也(卒:终究。)

D.相与枕藉乎舟中(相与:互相。) 洗盏更酌(更:更替。)

答案:

1.C

【详解】本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

A. 生,通“性”,资质。句意:君子的资质秉性跟一般人没有不同,只是君子善于借助外物罢了。

B. 不,通“否”,没有。句意:有的从师,有的不(从师)。

C. 无通假字。句意:六经的经文和传文都普遍地学习了。

D. 受,通“授”,教授。句意:老师,是用来传授道理、教授学业、解释疑难问题的人。

故选C。

2.C

【详解】本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

①第一个“者”,用在形容词、动词或动词短语后面,组成名词性的结构,表示“……的人”“……的事物”。句意:借助舟船的人,并不善于游泳;

第二个“者”,“……者,……也”表判断,可译为“……的原因是……”。句意:即使又被风吹日晒而干枯了,木材也不会再挺直,是因为经过加工使它成为这样的。

②第一个“其”,指代词,那些。句意:那些更古老的石碑都已经模糊或缺失了;

第二个“其”,语气副词,难道。句意:难道值得奇怪吗?

③两个“而”都是连词,表修饰。第一句句意:这些人聚集在一起聊天的时候就嘲笑他们;第二句句意:按着歌声吹箫应和。

④两个“于”都是介词,表被动。第一句句意:这不正是曹孟德被周瑜所围困的地方么?

第二句句意:不被从师的时俗限制。

⑤两个“之”含义用法相同,均为主谓间的结构助词。句意:不知不觉东方已经露出白色的曙光。第二句句意:任凭小船儿在茫无边际的江上飘荡。

⑥第一个”乎”,介词,在,句意:(苏子与同伴)在船里互相枕着垫着睡去;

第二个“乎”,介词,比,句意:他懂得道理本来就比我早。

⑦两个“则”都是连词,那么,就。第一句句意:(以)地位低(的人为师),就觉得羞耻;

第二句句意:金属制的刀剑拿到磨刀石上去磨就能变得锋利。

③④⑤⑦相同,①②⑥不同。

故选C。

3.B

【详解】本题考查学生理解文言通假字的能力。

①句意:有的(句读)向老师学习,有的(疑惑)却不向老师学习。“不”通“否”,表否定。

②句意:君子说:学习不可以停止。无通假字。

③句意:君子的资质秉性跟一般人没什么不同。“生”通“性”,资质、秉性。

④句意:那么他就会智慧明达并且行为没有过错了。“知”通“智”,智慧。

⑤句意:现在他们的见识竟反而赶不上(这些人)。无通假字。

⑥句意:即使又被风吹日晒而干枯了,(木材)也不会再挺直 。“有”通“又”,再次。

⑦句意:老师,是用来传授道、教授学业、解释疑难问题的。“受”通“授”,教授。

⑧句意:人不是一生下来就懂得知识和道理,谁能没有疑惑? 无通假字。

①③④⑥⑦有通假字。

故选B。

4.C

【详解】本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

A.“博学”,古义指广博地学习、广泛地学习;今义指知识、学识的渊博。

“寄托”,古义指寄身,容身;今义指托付或把情感、希望、理想等放在某人某事物上。

句意:君子广泛地学习,并且经常把学到的东西拿来检查自己的言行。/如果没有蛇、鳝的洞穴它就无处藏身。

B.“爪牙”,古义指爪子和牙齿;今义指帮凶、走狗。

“小学”,古义指小的方面学习;今义指对儿童、少年实施初等教育的学校,给儿童、少年以全面的基础教育。

句意:蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿。/小的方面倒要学习,大的方面反而放弃(不学)。

C.无古今异义词。句意:(却)不如片刻所学到的(知识)多。/他懂得道理本来就早于我。

D.“学者”,古义指求学的人,今义指在学术上有一定成就的人。

“众人”,古义指普通人、一般人,今义指许多人。

句意:古代求学的人一定有老师。/现在的一般人,他们(的才智)低于圣人很远。

故选C。

5.C

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

C.惑:糊涂。句意:对于他自己呢,却以跟从老师(学习)为可耻,真是糊涂啊。

故选C。

6.B

【详解】本题考查学生准确理解常见文言实词的意义的能力。

A.“闻”:懂得。句意:木材直得可以符合拉直的墨线/他懂得道理本来就早于我/可是听的人却能听得很清楚/我赞许他能够遵行古人(从师)的途径。

B.词语解释准确。句意:借助车马的人/我曾经踮起脚后跟去观望/君子不屑于与他们同列/六经的经文和传文都普遍地学习了。

C.“绝”:横渡。句意:金属制成的刀剑在磨刀石上磨过就能变得锋利/却可以横渡江河/(古代)从师(学习)的风尚不流传已经很久了/写这篇《师说》来赠送他。

D.“惑”:糊涂。句意:声音并没有加大/(这是)用心专一(的缘故)/我学习的是道理/却以跟从老师(学习)为可耻,真是糊涂啊。

故选B。

7.B

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

B.槁暴:风吹日晒而干枯,在这里翻译成“晒干”。虽有槁暴,不复挺者:即使又晒干了,也不能再挺直。

故选B。

8.A

【详解】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

A.“限”,名词做状语,像门槛一样。

B.“歌”,活用为动词,吟唱。

C.“东”,活用为动词,向东进军。

D.“千里”,活用为动词,延绵千里。

故选A。

9.D

【详解】本题考查学生对文言词语中的一词多义现象的理解能力。

A.前“于”:介词,从。句意:靛青,是从蓝草里提取的。

后“于”:介词,比。句意:可是比蓝草的颜色更深。

B.前“焉”:兼词,“于之”。句意:堆积土石成为山,风雨就会从那里兴起。

后“焉”:句尾语气词,不翻译。句意:有的向老师学习。

C.前“所以”:用来……的。句意:老师,是用来传授道理教授学业解决疑难问题的。

后“所以”:……的原因。句意:圣人成为圣人的原因。

D.前“而”:连词,表转折。句意:手臂并没有加长,可是远处的人也能看见。

后“而”:连词,表转折。句意:他们(的才智)低于圣人很远,却以向老师学习为耻。

故选D。

10.C

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

C.“绝”:应为“横渡”。句意:并不是擅长游泳,却能横渡大江大河。

故选C。

11.B

【详解】本题考查学生理解文言实词含义之古今异义的能力。

A.沧海:古今同义,均为大海。

B.茫然:古义,形容非常辽阔;今义,一无所知的样子。

C.消长:古今同义,均为增减、盛衰、变化。

D.无尽:古今同义,均为无穷尽的。

故选B。

12.B

【详解】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

例句:状语后置句。“于余”作“学”的状语后置了,正确语序是“于余学”。句意:向我学习。

A.宾语前置句。“句读”作“不知”的宾语前置了,正常语序应该是“不知句读”。句意:不懂得断句。

B.状语后置句。“于蓝”是“取”的状语后置了,正确语序是“于蓝取之”。句意:从蓝草里提取。

C.定语后置句。“利”为“爪牙”的定语后置了。正确顺序是“蚓无利爪牙”,句意:蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿。

D.一般句式。句意:圣人没有固定的老师。

故选B。

13.A

【详解】本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

①表假设,如果。句意:如果不停地刻下去,那么金石也能雕刻成功。

②表转折,但是。句意:靛青,是从蓝草里提取的,可是比蓝草的颜色更深。

③表修饰。句意:顺着风喊,声音并没有更大。

④表并列。句意:螃蟹有六条腿,两个蟹钳。

⑤表承接,无意。句意:积累善行养成高尚的品德,非凡的智慧自然获得。

⑥表承接,无意。句意:我跟从他把他当作老师。

⑦表修饰。句意:我曾经整天地想。

⑧表转折,却。句意:借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外。

①表假设/②⑧表转折/③⑦表修饰/④表并列/⑤⑥表承接

故选A。

14.A

【详解】本题考查学生理解文言实词意义和用法的能力。

A.句意“泰山的南面,汶河向西流去”,“西”,名词作状语,向西;

B.句意“穿过泰山西北面的山谷”,“西北”,无活用;

C.句意“青山上覆盖着白雪,(雪)光照亮了南面的天空”,“南”,无活用;

D.句意“日观亭东面从脚底往下一片云雾弥漫”,“东”,无活用。

故选A。

15.B

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

B.阡:指南北向的田间小路。陌:是指东西向的田间小路。句意:穿过纵横交错的田间小路。

故选B。

16.D

【详解】本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

A.至于,古义:到,到达;今义:表示另提一事。句意:越过长城的城墙,到了泰安。

B.平方,古义:方方整整的,平的、方形的;今义:数学名词。句意:山石都呈青黑色,大多是平的、方形的,很少有圆形的。

C.当道,古义:对着道路;今义:路中间,或者是“掌握政权”。那些偏僻不对着道路的石刻,都赶不上去看了。

D.古今同义,指山的南脚。句意:和知府朱孝纯由泰山南面的山脚一起登山。

故选D。

17.B

【详解】本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

①众人,古义:一般人;今义:很多人。句意:现在的一般人,他们(的才智)低于圣人很远。

②圣人:指真正有修养、有智慧的人。古今义相同。句意:圣人没有固定的老师。

③学者,古义:求学的人;今义:在学术上有所成就的人。句意:古代求学的人必定有老师。

④博学,古义:广泛的学习;今义:知识丰富,学问高。句意:君子广博地学习,并且每天检验反省自己。

⑤神明,古义:精气神,人的精神;今义:神仙。句意:自然会心智澄明。

⑥先后:有先有后,古今同义。句意:听到的道理有早有晚,学问技艺各有专长。

⑦小学,古义:小的方面学习;今义:指对儿童、少年实施初等教育的学校,给儿童、少年以全面的基础教育。句意:小的方面倒要学习,大的方面反而放弃(不学),我没看出那种人是明智的。

⑧古文,古义:秦汉的散文;今义:“五四”之前的文言文的统称。句意:年龄十七,喜欢古文。

②⑥古今同义,①③④⑤⑦⑧为古今异义。

故选B。

18.B

【详解】本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.①“之”,助词,的;句意:古代求学的人一定有老师。

②“之”,助词,用在主谓之间取消句子独立性;句意:古代从师学习的风尚不流传已经很久了。

B.①“而”,连词,表示转折关系;句意:冰是水凝结而成的,却比水还要寒冷。

②“而”,连词,表示转折关系;句意:有了疑惑却不跟从老师学习。

C.①“其”,语气词,表示猜测的语气;句意:大概就是出于这个缘故吧。

②“其”,代词,自己的;句意:爱自己的孩子,选择老师来教他。

D.①“则”,连词,表示顺承关系,就;句意:所以木材用墨线量过再经辅具加工就能取直。

②“则”,连词,表示转折关系,却;句意:但是对于他自己,却以跟从老师学习为可耻。

故选B。

19.D

【详解】本题考查学生理解文言实词中的词类活用现象的能力。

A.“舞”,使动用法,使……起舞。句意:让深潭中潜伏的鲛龙起舞。

B.“正”,使动用法,使……端正、整理。句意:苏轼的容色忧愁凄怆,(他)整好衣襟坐端正。

C.“泣”,使动用法,使……哭泣。句意:能使孤舟上的寡妇为之饮泣。

D.“侣”,意动用法,以……为侣。句意:把鱼虾当做伴侣,把麋鹿当做朋友。

故选D。

20.C

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.“ 使之然也”意思是“用火烤木,使它弯曲成为这样的”,“ ”的意思是“使弯曲”;

B.“声非加疾”意思是“声音没有变洪亮”,“疾”的意思是“洪亮,强”;

D.“圣心备焉”意思是“也就具有了圣人的精神境界”,“备”意思是“具备”。

故选C。

21.C

【详解】本题考查学生理解文言文实词含义的能力。

A.“师道”错误。“师道”,从师(学习)的风尚;句意:(古代)从师(学习)的风尚不流传已经很久了!

B.“句读:句子的朗读”错误。“句读”,书中的文句的停顿;句意:教他读书,学习书中的文句的停顿,并不是我所说的传授道理。

C.正确。句意:巫医乐师和各种工匠这些人。

D.“经传:经书和传记”错误。“经传”,经,两汉及其以前的散文;传,古称解释经文的著作为传。句意:六经的经文和传文都普遍地学习了。

故选C。

22.C

【详解】本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.①句意:不知句读,不能解决疑惑。“之”,助词,起到提宾作用。②句意:人不是一生下来就懂得知识和道理,谁能没有疑惑?“之”,代词,代知识道理。

B.①句意:愚人之所以能成为愚人,大概都出于这吧!“其”表猜测语气,大概。 ②句意:那些成为困惑的问题,就始终不能解开。“其”,指示代词,那些。

C.①句意:写这篇《师说》来赠送他。②句意:嘱托我写一篇文章来记述这件事情。两个“以”都是连词,表目的,来。

D.①句意:有了疑惑,却不跟老师学习。“而”,连词,表转折。②句意:尚且跟从老师而请教。“而”,连词,表承接。

故选C。

23.D

【详解】本题考查学生准确理解常见文言虚词的意义和用法的能力。

A.第一个“之”,用在主谓之间,取消句子独立性;第二个“之”,代词,他们。句意:古代从师学习的风尚不流传已经很久了/就聚在一起嘲笑他们。

B.第一个“其”,代词,指代古之圣人;第二个“其”,表揣测,大概。句意:他们超出一般人很远/大概都出于这个原因吧

C.第一个“而”,表转折,可是;第二个“而”,表递进,并且。句意:小的方面则要学习,大的方面却放弃/君子广泛地学习,而且每天对自己检查反省。

D.两个“所以”,都是“……的原因”。句意:圣人之所以能成为圣人/我所以这样忍让,就是将国家的危难放在前面,而将个人的私怨搁在后面罢了。

故选D。

24.C

【详解】本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

A.“有”同“又”,表示整数之外再加零数 ;句意:台阶有七千多级。

B.“圜”同“圆”,圆形;;句意:山石都呈青黑色,大多是平的、方形的,很少有圆形的。

C.无通假。句意:有的被日光照到,有的没照到。

D.“采”同“彩”,色彩;句意:天边的云彩形成一条线(呈现出)奇异的颜色,一会儿又变成五颜六色的。

故选C。

25.C

【详解】本题考查学生理解文言词语在文中的意义和用法的能力。

两个“自”都是介词,从。句意:日观亭东面从脚底往下一片云雾弥漫。/从京城里出发,冒着风雪启程。

“以入”的“以”是连词,同“而”,表修饰;“以西峰”的“以”是连词,连接方位名词,与方位词连用表示范围的界限。句意:我起初沿着中间的山谷进山。/回头看日观峰以西的山峰。

故选C。

26.B

【详解】本题考查学生准确理解常见的文言虚词的意义和用法的能力。

①表转折,却。句意:靛青是从蓝草里提取的,可是却比蓝草的颜色更蓝。

②表修饰。句意:顺着风去喊,声音并没有加大。

③表转折,却。句意:小的地方学习了,大的地方却遗漏了。

④表修饰。句意:那么这些人聚集在一起聊天的时候就嘲笑他们。

⑤表转折。句意:借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外。

⑥表并列。句意:螃蟹有六条腿,两个蟹钳。

⑦表承接。句意:积累善行,养成良好的品德,于是就能达到很高的精神境界。

故①③⑤表转折,②④表修饰,⑥表并列,⑦表承接。

故选B。

27.C

【详解】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

“齿”,名词用作动词,并列,排列,句意:君子不屑与之并列。

A.形容词用作名词,大的方面,句意:小的方面倒要学习,大的方面反而放弃(不学)。

B.形容词的意动用法,以……为耻,句意:巫医乐师和各种工匠这些人,不以互相学习为耻。

C.名词用作动词,从师(学习),句意:(古代)从师(学习)的风尚不流传已经很久了!与例句相同。

D.形容词用作动词(意动),觉得羞耻,句意:(以)地位低(的人为师),就觉得羞耻。

故选C。

28.D

【详解】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

①“上”是“上升”。句意:太阳升上来了,红的像朱砂一样。

“上”是“登上”。句意:等到已经登上山顶。

②“西”是“向西”。句意:汶水向西流淌。

“西”是“西边”。句意:日观峰西边的山峰。

综上,两个“上”字不同,两个“西”字也不同。

故选D。

29.D

【详解】本题考查学生理解文言词语古今异义现象的能力。

A.①明年,古义,第二年;今义,今年的下一年。句意:第二年秋天。

②颜色,古义,容貌;今义,由物体发射、反射或透过的光波通过视觉所产生的印象。句意:暮去朝来我也渐渐地容貌衰老。

B. ①突出,古义,突然冲出;今义,鼓起来或者超出一般。句意:像铁甲骑兵突然冲出,厮杀刀枪齐鸣。

②整顿,古义,整理;今义,指整理使有条理或有秩序或者使不健全或不正常的健全或正常起来。句意:整理一下衣服起身站立,收敛(深思时悲愤幽怨的)面部表情。

C.①老大,古义,上了年纪;今义,排行第一的人或者某些帮会的首领或者很。句意:青春已逝我只得嫁给商人为妻。

②向前,古义,以前、刚才;今义,面朝前方。句意:凄凄切切不再像刚才那种声音。

D.①曲终,都是指一曲终了,古今同义。句意:一曲终了她对准琴弦中心划拨。

②丝竹,都是借代音乐,古今同义。句意:一年到头听不见音乐。

故选D。

30.A

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

B.“和”,应和,句意为配着节奏为歌声伴和。

C.“卒”,最终,句意为最终没有增减。

D.“更”,重新、再次,句意为洗净酒杯重新饮酒。

故选A。

1.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.君子生非异也,善假于物也 B.或师焉,或不焉

C.六艺经传皆通习之 D.师者,所以传道受业解惑也

2.下列各组句子中加点词的意义和用法是否相同,表述正确的一项是( )

①假舟楫者,非能水也 虽有搞暴,不复挺者,煣使之然也

②其远古刻尽漫失 其可怪也欤

③群聚而笑之 倚歌而和之

④此非孟德之困于周郎者乎 不拘于时

⑤不知东方之既白 纵一苇之所如

⑥相与枕藉乎舟中 其闻道也固先乎吾

⑦位卑则足羞 金就砺则利

A.两组相同,五组不同 B.三组相同,四组不同

C.四组相同,三组不同 D.五组相同,两组不同

3.下列句子全都含通假字的一项是( )

①或师焉,或不焉 ②君子曰:学不可以已 ③君子生非异也 ④则知明而行无过矣 ⑤今其智乃反不能及 ⑥虽有槁暴,不复挺者 ⑦师者,所以传道受业解惑也 ⑧人非生而知之者,孰能无惑

A.①②⑥⑦ B.①③④⑥ C.②③⑤⑦ D.④⑤⑥⑧

4.下列各项中没有古今异义的一项是( )

A.君子博学而日参省乎己 非蛇鳝之穴无可寄托者

B.蚓无爪牙之利 小学而大遗

C.不如须臾之所学也 其闻道也亦先乎吾

D.古之学者必有师 今之众人,其下圣人也亦远矣

5.对下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.吾尝跂而望矣 跂:踮起脚后跟

B.声非加疾也 疾:劲疾

C.于其身也,则耻师焉,惑矣 惑:疑惑

D.余嘉其能行古道,作《师说》以贻之 贻:赠送

6.下列各项中加点字的解释,全部正确的一项是( )

A.木直中绳(合乎) 其闻道也固先乎吾(听闻) 而闻者彰(清楚) 余嘉其能行古道(赞许)

B.假舆马者(借助) 吾尝跂(踮起脚后跟) 而望矣 君子不齿(并列,排列) 六艺经传皆通习之(全面)

C.金就砺则利(接近,靠近) 而绝江河(穷尽) 师道之不传也久矣(风尚) 作《师说》以贻之(赠送)

D.声非加疾也(劲疾) 用心一也(专一) 吾师道也(学习) 则耻师焉,惑矣(迷惑)

7.下列加点词的解释,不正确的一项是( )

A.木直中绳 中:符合

B.虽有槁暴,不复挺者 槁暴:用火烤

C.君子博学而日参省乎己 参省:检验,省察

D.吾尝跂而望矣 跂:踮起脚后根

8.下列句子中加点词用法不同于其他句的一项是( )

A.崖限当道者 B.诵明月之诗,歌窈窕之章

C.顺流而东也 D.舳舻千里,旌旗蔽空

9.下列选项中加点字意思相同的一项是( )

A.青,取之于蓝 而青于蓝

B.积土成山,风雨兴焉 或师焉

C.师者,所以传道受业解惑也。 圣人之所以为圣

D.臂非加长也,而见者远 其下圣人也亦远矣,而耻学于师

10.下列各句中加点词解释有误的一项是( )

A.假舆马者,非利足也 假:借助

B.锲而不舍,金石可镂 镂:雕刻

C.非能水也,而绝江河 绝:断绝

D.故木受绳则直,金就砺则利 就:趋向、接近

11.下列句子中,加点的词语属于古今异义的一项是( )

A.寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟

B.凌万顷之茫然

C.盈虚者如彼,而卒莫消长也

D.是造物者之无尽藏也

12.下列句子与例句句式类型相同的一项是( )

例:学于余

A.句读之不知 B.取之于蓝

C.蚓无爪牙之利 D.圣人无常师

13.下列各句中“而”字归类正确的一项是( )

① 锲而不舍,金石可镂 ② 青,取之于蓝,而青于蓝

③ 顺风而呼,声非加疾也 ④ 蟹六跪而二螯

⑤ 积善成德,而神明自得 ⑥ 吾从而师之

⑦ 吾尝终日而思矣 ⑧ 假舆马者,非利足也,而致千里

A.①/②⑧/③⑦/④/⑤⑥ B.①②/③⑦/④/⑤⑥/⑧

C.①/②/③⑦⑧/④/⑤⑥ D.①/②⑧/③④⑦/⑤⑥

14.下列加点词的用法与其他三项不同的一项是( )

A.泰山之阳,汶水西流 B.穿泰山西北谷

C.苍山负雪,明烛天南 D.亭东自足下皆云漫

15.下列加点词语的解释不正确的一项是( )

A.唯有杜康(这里代指酒) 青青子衿(衣领)

B.枉用相存(问候﹑探望) 越陌度阡(指东西向的田间小路)

C.鼓瑟吹笙(弹奏) 山不厌高(满足)

D.何时可掇(拾取﹑摘取) 沉吟至今(沉思吟味)

16.下列加点的词,不属于古今异义的一项是( )

A.越长城之限,至于泰安

B.石苍黑,多平方,少圜

C.僻不当道者,皆不及往

D.与知府朱孝纯子颍由南麓登

17.下列加点词语的古今意思相同的一项是( )

①今之众人,其下圣人也亦远矣 ②圣人无常师 ③古之学者必有师 ④君子博学而日参省乎己 ⑤而神明自得 ⑥闻道有先后,术业有专攻 ⑦小学而大遗,吾未见其明也 ⑧年十七,好古文

A.①⑥ B.②⑥ C.③⑤ D.⑦⑧

18.下列加点词的意义和用法,全都相同的一项是( )

A.①古之学者必有师 ②师道之不传也久矣

B.①冰水为之,而寒于水 ②惑而不从师

C.①其皆出于此乎 ②爱其子,择师而教之

D.①故木受绳则直 ②于其身也,则耻师焉

19.从词类活用的角度看,下列各句中加点字用法不同的一项是( )

A.舞幽壑之潜蛟 B.苏子愀然,正襟危坐

C.泣孤舟之嫠妇 D.侣鱼虾而友麋鹿

20.下列句子中加点的词语解释全部正确的一项是( )

A.① 使之然也(弯曲) ②其曲中规(合乎) ③砺(磨刀石)

B.①假舟楫(借助、利用) ②声非加疾(快) ③劝学(勉励,鼓励)

C.①绝江河(渡) ②驽马十驾(劣马) ③生非异也(通“性”,天赋、天性)

D.①金石可镂(雕刻) ②圣心备焉(完备) ③风雨兴焉(起)

21.对下列句子中加点词的解释,正确的一项是( )

A.师道之不传也久矣 师道:从师的道理。

B.授之书而习其句读者 句读:句子的朗读。

C.巫医乐师百工之人 百工:各种工匠。

D.六艺经传皆通习之 经传:经书和传记。

22.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.①句读之不知,惑之不解 ②人非生而知之者,孰能无惑

B.①愚人之所以为愚,其皆出于此乎 ②其为惑也,终不解矣

C.①作《师说》以贻之 ②属予作文以记之

D.①惑而不从师 ②犹且从师而问焉

23.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.①师道之不传也久矣 ②群聚而笑之

B.①其出人也远矣 ②其皆出于此乎

C.①小学而大遗 ②君子博学而日参省乎己

D.①圣人之所以为圣 ②吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也

24.下列句子中,不含通假字的一项是( )

A.其级七千有余

B.石苍黑,多平方,少圜

C.或得日,或否

D.极天云一线异色,须臾成五采

25.比较下列两组句子中加点字的意思,判断正确的一组是( )

亭东自足下皆云漫 自京师乘风雪

余始循以入 回视日观以西峰

A.两个“自”字相同,两个“以”字也相同。

B.两个“自”字不同,两个“以”字也不同。

C.两个“自”字相同,两个“以”字不同。

D.两个“自”字不同,两个“以”字相同。

26.下列各句中加点的“而”字归类正确的一项是( )

①青,取之于蓝,而青于蓝 ②顺风而呼,声非加疾也

③小学而大遗 ④则群聚而笑之

⑤假舆马者,非利足也,而致千里 ⑥蟹六跪而二螯

⑦积善成德,而神明自得

A.①③/②④/⑤/⑥⑦ B.①③⑤/②④/⑥/⑦

C.③/①④/⑦②/⑤⑥ D.②③/①④/⑤/⑥/⑦

27.下列各句中,加点词的活用情况与例句相同的一项是( )

例句:君子不齿

A.小学而大遗 B.巫医乐师百工之人,不耻相师

C.师道之不传也久矣 D.位卑则足羞

28.比较下列两组句子中加点字的意思,判断正确的一项是( )

①日上,正赤如丹 及既上

②汶水西流 日观以西峰

A.两个“上”字相同,两个“西”字也相同。

B.两个“上”字不同,两个“西”字相同。

C.两个“上”字相同,两个“西”字不同。

D.两个“上”字不同,两个“西”字也不同。

29.下列各项中加点词古今意义都相同的一项是( )

A.①明年秋 ②暮去朝来颜色故

B.①铁骑突出刀枪鸣 ②整顿衣裳起敛容

C.①老大嫁作商人妇 ②凄凄不似向前声

D.①曲终收拨当心画 ②终岁不闻丝竹声

30.下列加点词语的解释全都正确的一组是( )

A.举酒属客(属:劝请。) 羽化而登仙(羽化:飞升成仙。)

B.倚歌而和之(和:和谐。) 山川相缪(缪:同“缭”,盘绕、围绕。)

C.知不可乎骤得(骤:屡次。) 而卒莫消长也(卒:终究。)

D.相与枕藉乎舟中(相与:互相。) 洗盏更酌(更:更替。)

答案:

1.C

【详解】本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

A. 生,通“性”,资质。句意:君子的资质秉性跟一般人没有不同,只是君子善于借助外物罢了。

B. 不,通“否”,没有。句意:有的从师,有的不(从师)。

C. 无通假字。句意:六经的经文和传文都普遍地学习了。

D. 受,通“授”,教授。句意:老师,是用来传授道理、教授学业、解释疑难问题的人。

故选C。

2.C

【详解】本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

①第一个“者”,用在形容词、动词或动词短语后面,组成名词性的结构,表示“……的人”“……的事物”。句意:借助舟船的人,并不善于游泳;

第二个“者”,“……者,……也”表判断,可译为“……的原因是……”。句意:即使又被风吹日晒而干枯了,木材也不会再挺直,是因为经过加工使它成为这样的。

②第一个“其”,指代词,那些。句意:那些更古老的石碑都已经模糊或缺失了;

第二个“其”,语气副词,难道。句意:难道值得奇怪吗?

③两个“而”都是连词,表修饰。第一句句意:这些人聚集在一起聊天的时候就嘲笑他们;第二句句意:按着歌声吹箫应和。

④两个“于”都是介词,表被动。第一句句意:这不正是曹孟德被周瑜所围困的地方么?

第二句句意:不被从师的时俗限制。

⑤两个“之”含义用法相同,均为主谓间的结构助词。句意:不知不觉东方已经露出白色的曙光。第二句句意:任凭小船儿在茫无边际的江上飘荡。

⑥第一个”乎”,介词,在,句意:(苏子与同伴)在船里互相枕着垫着睡去;

第二个“乎”,介词,比,句意:他懂得道理本来就比我早。

⑦两个“则”都是连词,那么,就。第一句句意:(以)地位低(的人为师),就觉得羞耻;

第二句句意:金属制的刀剑拿到磨刀石上去磨就能变得锋利。

③④⑤⑦相同,①②⑥不同。

故选C。

3.B

【详解】本题考查学生理解文言通假字的能力。

①句意:有的(句读)向老师学习,有的(疑惑)却不向老师学习。“不”通“否”,表否定。

②句意:君子说:学习不可以停止。无通假字。

③句意:君子的资质秉性跟一般人没什么不同。“生”通“性”,资质、秉性。

④句意:那么他就会智慧明达并且行为没有过错了。“知”通“智”,智慧。

⑤句意:现在他们的见识竟反而赶不上(这些人)。无通假字。

⑥句意:即使又被风吹日晒而干枯了,(木材)也不会再挺直 。“有”通“又”,再次。

⑦句意:老师,是用来传授道、教授学业、解释疑难问题的。“受”通“授”,教授。

⑧句意:人不是一生下来就懂得知识和道理,谁能没有疑惑? 无通假字。

①③④⑥⑦有通假字。

故选B。

4.C

【详解】本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

A.“博学”,古义指广博地学习、广泛地学习;今义指知识、学识的渊博。

“寄托”,古义指寄身,容身;今义指托付或把情感、希望、理想等放在某人某事物上。

句意:君子广泛地学习,并且经常把学到的东西拿来检查自己的言行。/如果没有蛇、鳝的洞穴它就无处藏身。

B.“爪牙”,古义指爪子和牙齿;今义指帮凶、走狗。

“小学”,古义指小的方面学习;今义指对儿童、少年实施初等教育的学校,给儿童、少年以全面的基础教育。

句意:蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿。/小的方面倒要学习,大的方面反而放弃(不学)。

C.无古今异义词。句意:(却)不如片刻所学到的(知识)多。/他懂得道理本来就早于我。

D.“学者”,古义指求学的人,今义指在学术上有一定成就的人。

“众人”,古义指普通人、一般人,今义指许多人。

句意:古代求学的人一定有老师。/现在的一般人,他们(的才智)低于圣人很远。

故选C。

5.C

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

C.惑:糊涂。句意:对于他自己呢,却以跟从老师(学习)为可耻,真是糊涂啊。

故选C。

6.B

【详解】本题考查学生准确理解常见文言实词的意义的能力。

A.“闻”:懂得。句意:木材直得可以符合拉直的墨线/他懂得道理本来就早于我/可是听的人却能听得很清楚/我赞许他能够遵行古人(从师)的途径。

B.词语解释准确。句意:借助车马的人/我曾经踮起脚后跟去观望/君子不屑于与他们同列/六经的经文和传文都普遍地学习了。

C.“绝”:横渡。句意:金属制成的刀剑在磨刀石上磨过就能变得锋利/却可以横渡江河/(古代)从师(学习)的风尚不流传已经很久了/写这篇《师说》来赠送他。

D.“惑”:糊涂。句意:声音并没有加大/(这是)用心专一(的缘故)/我学习的是道理/却以跟从老师(学习)为可耻,真是糊涂啊。

故选B。

7.B

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

B.槁暴:风吹日晒而干枯,在这里翻译成“晒干”。虽有槁暴,不复挺者:即使又晒干了,也不能再挺直。

故选B。

8.A

【详解】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

A.“限”,名词做状语,像门槛一样。

B.“歌”,活用为动词,吟唱。

C.“东”,活用为动词,向东进军。

D.“千里”,活用为动词,延绵千里。

故选A。

9.D

【详解】本题考查学生对文言词语中的一词多义现象的理解能力。

A.前“于”:介词,从。句意:靛青,是从蓝草里提取的。

后“于”:介词,比。句意:可是比蓝草的颜色更深。

B.前“焉”:兼词,“于之”。句意:堆积土石成为山,风雨就会从那里兴起。

后“焉”:句尾语气词,不翻译。句意:有的向老师学习。

C.前“所以”:用来……的。句意:老师,是用来传授道理教授学业解决疑难问题的。

后“所以”:……的原因。句意:圣人成为圣人的原因。

D.前“而”:连词,表转折。句意:手臂并没有加长,可是远处的人也能看见。

后“而”:连词,表转折。句意:他们(的才智)低于圣人很远,却以向老师学习为耻。

故选D。

10.C

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

C.“绝”:应为“横渡”。句意:并不是擅长游泳,却能横渡大江大河。

故选C。

11.B

【详解】本题考查学生理解文言实词含义之古今异义的能力。

A.沧海:古今同义,均为大海。

B.茫然:古义,形容非常辽阔;今义,一无所知的样子。

C.消长:古今同义,均为增减、盛衰、变化。

D.无尽:古今同义,均为无穷尽的。

故选B。

12.B

【详解】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

例句:状语后置句。“于余”作“学”的状语后置了,正确语序是“于余学”。句意:向我学习。

A.宾语前置句。“句读”作“不知”的宾语前置了,正常语序应该是“不知句读”。句意:不懂得断句。

B.状语后置句。“于蓝”是“取”的状语后置了,正确语序是“于蓝取之”。句意:从蓝草里提取。

C.定语后置句。“利”为“爪牙”的定语后置了。正确顺序是“蚓无利爪牙”,句意:蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿。

D.一般句式。句意:圣人没有固定的老师。

故选B。

13.A

【详解】本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

①表假设,如果。句意:如果不停地刻下去,那么金石也能雕刻成功。

②表转折,但是。句意:靛青,是从蓝草里提取的,可是比蓝草的颜色更深。

③表修饰。句意:顺着风喊,声音并没有更大。

④表并列。句意:螃蟹有六条腿,两个蟹钳。

⑤表承接,无意。句意:积累善行养成高尚的品德,非凡的智慧自然获得。

⑥表承接,无意。句意:我跟从他把他当作老师。

⑦表修饰。句意:我曾经整天地想。

⑧表转折,却。句意:借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外。

①表假设/②⑧表转折/③⑦表修饰/④表并列/⑤⑥表承接

故选A。

14.A

【详解】本题考查学生理解文言实词意义和用法的能力。

A.句意“泰山的南面,汶河向西流去”,“西”,名词作状语,向西;

B.句意“穿过泰山西北面的山谷”,“西北”,无活用;

C.句意“青山上覆盖着白雪,(雪)光照亮了南面的天空”,“南”,无活用;

D.句意“日观亭东面从脚底往下一片云雾弥漫”,“东”,无活用。

故选A。

15.B

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

B.阡:指南北向的田间小路。陌:是指东西向的田间小路。句意:穿过纵横交错的田间小路。

故选B。

16.D

【详解】本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

A.至于,古义:到,到达;今义:表示另提一事。句意:越过长城的城墙,到了泰安。

B.平方,古义:方方整整的,平的、方形的;今义:数学名词。句意:山石都呈青黑色,大多是平的、方形的,很少有圆形的。

C.当道,古义:对着道路;今义:路中间,或者是“掌握政权”。那些偏僻不对着道路的石刻,都赶不上去看了。

D.古今同义,指山的南脚。句意:和知府朱孝纯由泰山南面的山脚一起登山。

故选D。

17.B

【详解】本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

①众人,古义:一般人;今义:很多人。句意:现在的一般人,他们(的才智)低于圣人很远。

②圣人:指真正有修养、有智慧的人。古今义相同。句意:圣人没有固定的老师。

③学者,古义:求学的人;今义:在学术上有所成就的人。句意:古代求学的人必定有老师。

④博学,古义:广泛的学习;今义:知识丰富,学问高。句意:君子广博地学习,并且每天检验反省自己。

⑤神明,古义:精气神,人的精神;今义:神仙。句意:自然会心智澄明。

⑥先后:有先有后,古今同义。句意:听到的道理有早有晚,学问技艺各有专长。

⑦小学,古义:小的方面学习;今义:指对儿童、少年实施初等教育的学校,给儿童、少年以全面的基础教育。句意:小的方面倒要学习,大的方面反而放弃(不学),我没看出那种人是明智的。

⑧古文,古义:秦汉的散文;今义:“五四”之前的文言文的统称。句意:年龄十七,喜欢古文。

②⑥古今同义,①③④⑤⑦⑧为古今异义。

故选B。

18.B

【详解】本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.①“之”,助词,的;句意:古代求学的人一定有老师。

②“之”,助词,用在主谓之间取消句子独立性;句意:古代从师学习的风尚不流传已经很久了。

B.①“而”,连词,表示转折关系;句意:冰是水凝结而成的,却比水还要寒冷。

②“而”,连词,表示转折关系;句意:有了疑惑却不跟从老师学习。

C.①“其”,语气词,表示猜测的语气;句意:大概就是出于这个缘故吧。

②“其”,代词,自己的;句意:爱自己的孩子,选择老师来教他。

D.①“则”,连词,表示顺承关系,就;句意:所以木材用墨线量过再经辅具加工就能取直。

②“则”,连词,表示转折关系,却;句意:但是对于他自己,却以跟从老师学习为可耻。

故选B。

19.D

【详解】本题考查学生理解文言实词中的词类活用现象的能力。

A.“舞”,使动用法,使……起舞。句意:让深潭中潜伏的鲛龙起舞。

B.“正”,使动用法,使……端正、整理。句意:苏轼的容色忧愁凄怆,(他)整好衣襟坐端正。

C.“泣”,使动用法,使……哭泣。句意:能使孤舟上的寡妇为之饮泣。

D.“侣”,意动用法,以……为侣。句意:把鱼虾当做伴侣,把麋鹿当做朋友。

故选D。

20.C

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.“ 使之然也”意思是“用火烤木,使它弯曲成为这样的”,“ ”的意思是“使弯曲”;

B.“声非加疾”意思是“声音没有变洪亮”,“疾”的意思是“洪亮,强”;

D.“圣心备焉”意思是“也就具有了圣人的精神境界”,“备”意思是“具备”。

故选C。

21.C

【详解】本题考查学生理解文言文实词含义的能力。

A.“师道”错误。“师道”,从师(学习)的风尚;句意:(古代)从师(学习)的风尚不流传已经很久了!

B.“句读:句子的朗读”错误。“句读”,书中的文句的停顿;句意:教他读书,学习书中的文句的停顿,并不是我所说的传授道理。

C.正确。句意:巫医乐师和各种工匠这些人。

D.“经传:经书和传记”错误。“经传”,经,两汉及其以前的散文;传,古称解释经文的著作为传。句意:六经的经文和传文都普遍地学习了。

故选C。

22.C

【详解】本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.①句意:不知句读,不能解决疑惑。“之”,助词,起到提宾作用。②句意:人不是一生下来就懂得知识和道理,谁能没有疑惑?“之”,代词,代知识道理。

B.①句意:愚人之所以能成为愚人,大概都出于这吧!“其”表猜测语气,大概。 ②句意:那些成为困惑的问题,就始终不能解开。“其”,指示代词,那些。

C.①句意:写这篇《师说》来赠送他。②句意:嘱托我写一篇文章来记述这件事情。两个“以”都是连词,表目的,来。

D.①句意:有了疑惑,却不跟老师学习。“而”,连词,表转折。②句意:尚且跟从老师而请教。“而”,连词,表承接。

故选C。

23.D

【详解】本题考查学生准确理解常见文言虚词的意义和用法的能力。

A.第一个“之”,用在主谓之间,取消句子独立性;第二个“之”,代词,他们。句意:古代从师学习的风尚不流传已经很久了/就聚在一起嘲笑他们。

B.第一个“其”,代词,指代古之圣人;第二个“其”,表揣测,大概。句意:他们超出一般人很远/大概都出于这个原因吧

C.第一个“而”,表转折,可是;第二个“而”,表递进,并且。句意:小的方面则要学习,大的方面却放弃/君子广泛地学习,而且每天对自己检查反省。

D.两个“所以”,都是“……的原因”。句意:圣人之所以能成为圣人/我所以这样忍让,就是将国家的危难放在前面,而将个人的私怨搁在后面罢了。

故选D。

24.C

【详解】本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

A.“有”同“又”,表示整数之外再加零数 ;句意:台阶有七千多级。

B.“圜”同“圆”,圆形;;句意:山石都呈青黑色,大多是平的、方形的,很少有圆形的。

C.无通假。句意:有的被日光照到,有的没照到。

D.“采”同“彩”,色彩;句意:天边的云彩形成一条线(呈现出)奇异的颜色,一会儿又变成五颜六色的。

故选C。

25.C

【详解】本题考查学生理解文言词语在文中的意义和用法的能力。

两个“自”都是介词,从。句意:日观亭东面从脚底往下一片云雾弥漫。/从京城里出发,冒着风雪启程。

“以入”的“以”是连词,同“而”,表修饰;“以西峰”的“以”是连词,连接方位名词,与方位词连用表示范围的界限。句意:我起初沿着中间的山谷进山。/回头看日观峰以西的山峰。

故选C。

26.B

【详解】本题考查学生准确理解常见的文言虚词的意义和用法的能力。

①表转折,却。句意:靛青是从蓝草里提取的,可是却比蓝草的颜色更蓝。

②表修饰。句意:顺着风去喊,声音并没有加大。

③表转折,却。句意:小的地方学习了,大的地方却遗漏了。

④表修饰。句意:那么这些人聚集在一起聊天的时候就嘲笑他们。

⑤表转折。句意:借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外。

⑥表并列。句意:螃蟹有六条腿,两个蟹钳。

⑦表承接。句意:积累善行,养成良好的品德,于是就能达到很高的精神境界。

故①③⑤表转折,②④表修饰,⑥表并列,⑦表承接。

故选B。

27.C

【详解】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

“齿”,名词用作动词,并列,排列,句意:君子不屑与之并列。

A.形容词用作名词,大的方面,句意:小的方面倒要学习,大的方面反而放弃(不学)。

B.形容词的意动用法,以……为耻,句意:巫医乐师和各种工匠这些人,不以互相学习为耻。

C.名词用作动词,从师(学习),句意:(古代)从师(学习)的风尚不流传已经很久了!与例句相同。

D.形容词用作动词(意动),觉得羞耻,句意:(以)地位低(的人为师),就觉得羞耻。

故选C。

28.D

【详解】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

①“上”是“上升”。句意:太阳升上来了,红的像朱砂一样。

“上”是“登上”。句意:等到已经登上山顶。

②“西”是“向西”。句意:汶水向西流淌。

“西”是“西边”。句意:日观峰西边的山峰。

综上,两个“上”字不同,两个“西”字也不同。

故选D。

29.D

【详解】本题考查学生理解文言词语古今异义现象的能力。

A.①明年,古义,第二年;今义,今年的下一年。句意:第二年秋天。

②颜色,古义,容貌;今义,由物体发射、反射或透过的光波通过视觉所产生的印象。句意:暮去朝来我也渐渐地容貌衰老。

B. ①突出,古义,突然冲出;今义,鼓起来或者超出一般。句意:像铁甲骑兵突然冲出,厮杀刀枪齐鸣。

②整顿,古义,整理;今义,指整理使有条理或有秩序或者使不健全或不正常的健全或正常起来。句意:整理一下衣服起身站立,收敛(深思时悲愤幽怨的)面部表情。

C.①老大,古义,上了年纪;今义,排行第一的人或者某些帮会的首领或者很。句意:青春已逝我只得嫁给商人为妻。

②向前,古义,以前、刚才;今义,面朝前方。句意:凄凄切切不再像刚才那种声音。

D.①曲终,都是指一曲终了,古今同义。句意:一曲终了她对准琴弦中心划拨。

②丝竹,都是借代音乐,古今同义。句意:一年到头听不见音乐。

故选D。

30.A

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

B.“和”,应和,句意为配着节奏为歌声伴和。

C.“卒”,最终,句意为最终没有增减。

D.“更”,重新、再次,句意为洗净酒杯重新饮酒。

故选A。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读