第一单元——大单元“四步复习法”教学设计2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 第一单元——大单元“四步复习法”教学设计2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 34.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-06 17:09:07 | ||

图片预览

文档简介

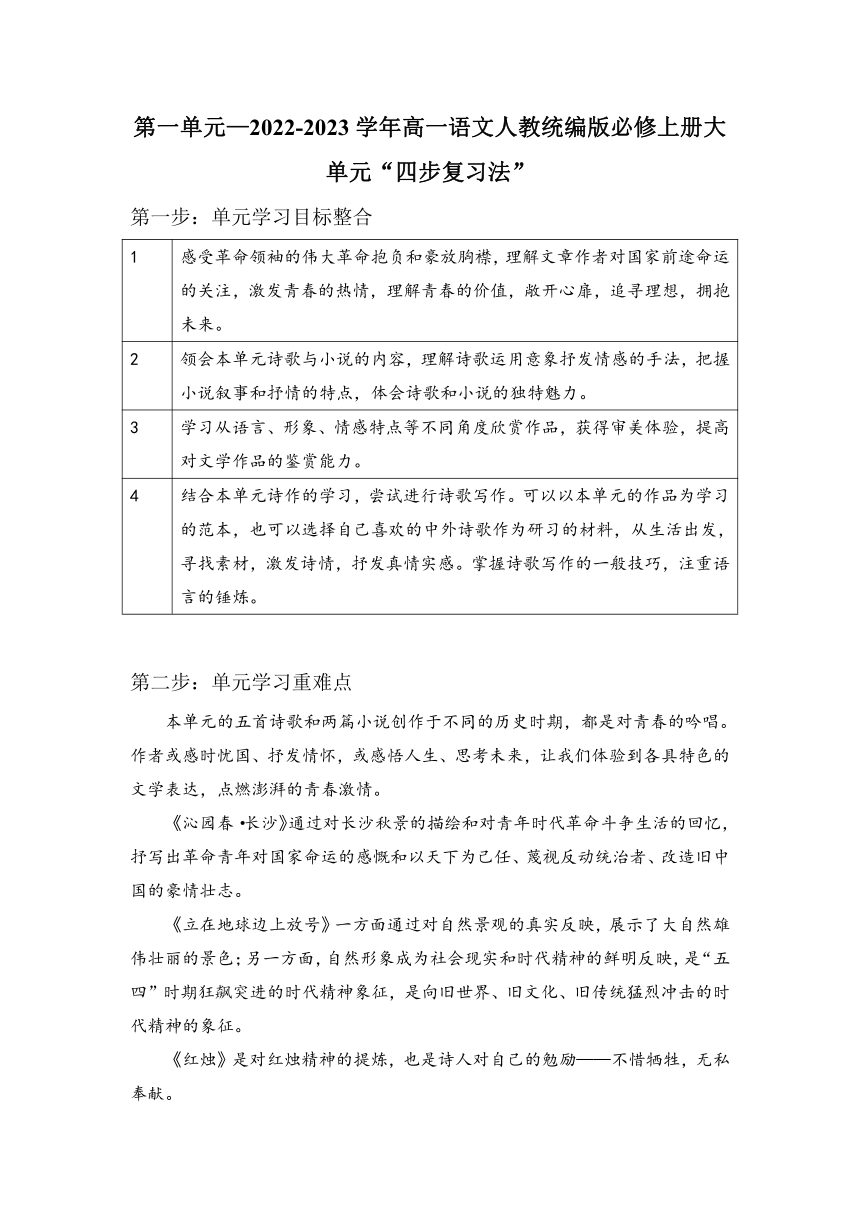

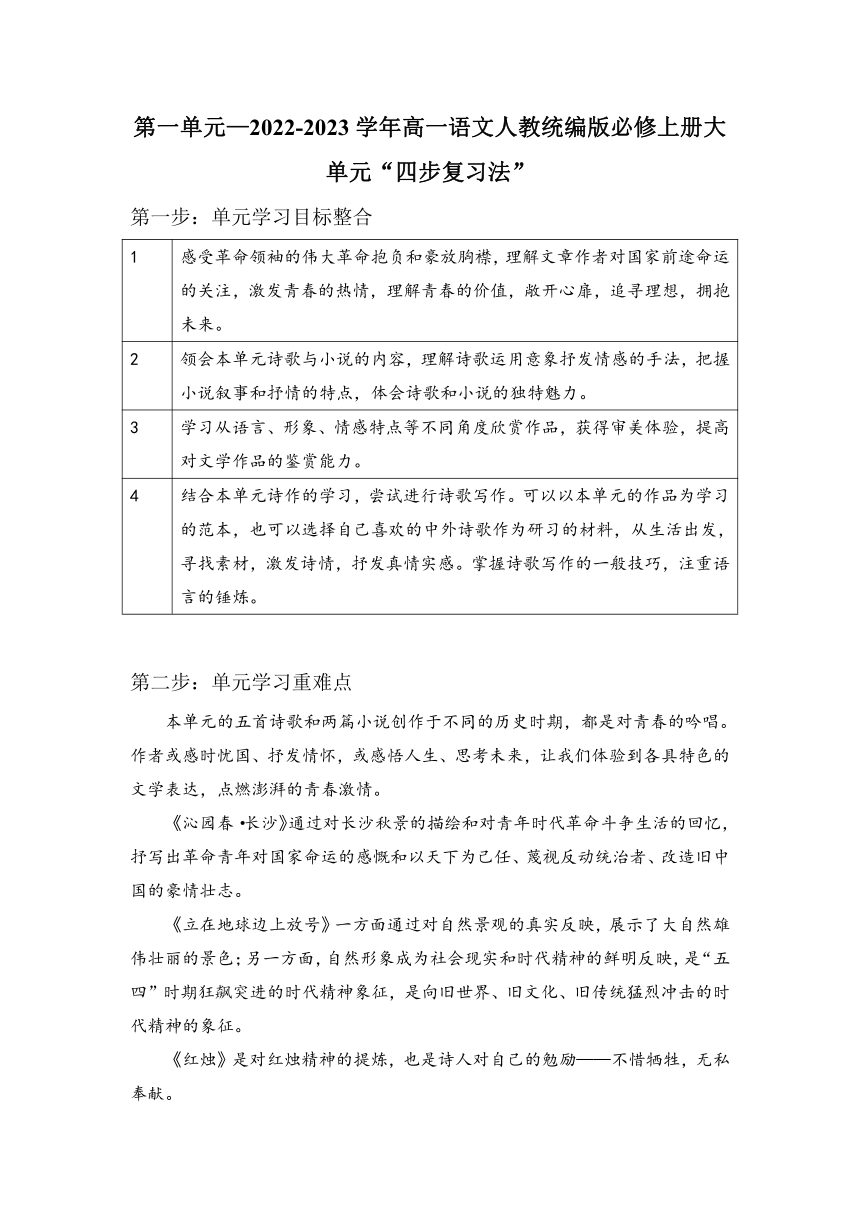

第一单元—2022-2023学年高一语文人教统编版必修上册大单元“四步复习法”

第一步:单元学习目标整合

1 感受革命领袖的伟大革命抱负和豪放胸襟,理解文章作者对国家前途命运的关注,激发青春的热情,理解青春的价值,敞开心扉,追寻理想,拥抱未来。

2 领会本单元诗歌与小说的内容,理解诗歌运用意象抒发情感的手法,把握小说叙事和抒情的特点,体会诗歌和小说的独特魅力。

3 学习从语言、形象、情感特点等不同角度欣赏作品,获得审美体验,提高对文学作品的鉴赏能力。

4 结合本单元诗作的学习,尝试进行诗歌写作。可以以本单元的作品为学习的范本,也可以选择自己喜欢的中外诗歌作为研习的材料,从生活出发,寻找素材,激发诗情,抒发真情实感。掌握诗歌写作的一般技巧,注重语言的锤炼。

第二步:单元学习重难点

本单元的五首诗歌和两篇小说创作于不同的历史时期,都是对青春的吟唱。作者或感时忧国、抒发情怀,或感悟人生、思考未来,让我们体验到各具特色的文学表达,点燃澎湃的青春激情。

《沁园春·长沙》通过对长沙秋景的描绘和对青年时代革命斗争生活的回忆,抒写出革命青年对国家命运的感慨和以天下为己任、蔑视反动统治者、改造旧中国的豪情壮志。

《立在地球边上放号》一方面通过对自然景观的真实反映,展示了大自然雄伟壮丽的景色;另一方面,自然形象成为社会现实和时代精神的鲜明反映,是“五四”时期狂飙突进的时代精神象征,是向旧世界、旧文化、旧传统猛烈冲击的时代精神的象征。

《红烛》是对红烛精神的提炼,也是诗人对自己的勉励——不惜牺牲,无私奉献。

《峨日朵雪峰之侧》写诗人保持坚定的信心,对生活充满热爱;坎坷的命运,艰难的生活,磨炼了诗人的意志,砥砺了诗人的思想。

《致云雀》运用浪漫主义手法,热情赞美云雀,抒发诗人对欢乐、光明、自由和理想的深情向往。

《百合花》以解放战争中淮海战役为背景,描写的是1946年的中秋之夜,在部队发起总攻之前,小通讯员送文工团的女战士“我”到前线包扎所,和他们到包扎所后向一个刚过门三天的新媳妇借被子的故事。

《哦,香雪》描写的是香雪们天真烂漫、活泼向上的纯美形象,再现了山里姑娘的自爱自尊和她们对文明的追求,给人以生命美的启迪。

第三步:单元重难知识易混易错

1.知人论世。了解诗歌和小说创作的时代背景、作家的生平经历和创作风格,理解诗歌和小说的内容。

2.反复诵读。反复诵读本单元的诗歌和小说作品,从诵读中感受作品的语言美和情感。

3.品味语言。诗歌语言讲究凝练,小说语言富有特色,联系语境,想象情景,欣赏富有个性的语言。

4.分析技巧。诗歌一般运用多种修辞手法和表现手法抒发情感,小说也经常借助多种修辞手法和表现手法塑造人物形象。可通过对技巧的分析,更好地感悟情感,分析形象。

【例】阅读下面的文字,完成下面小题。

走

奚同发

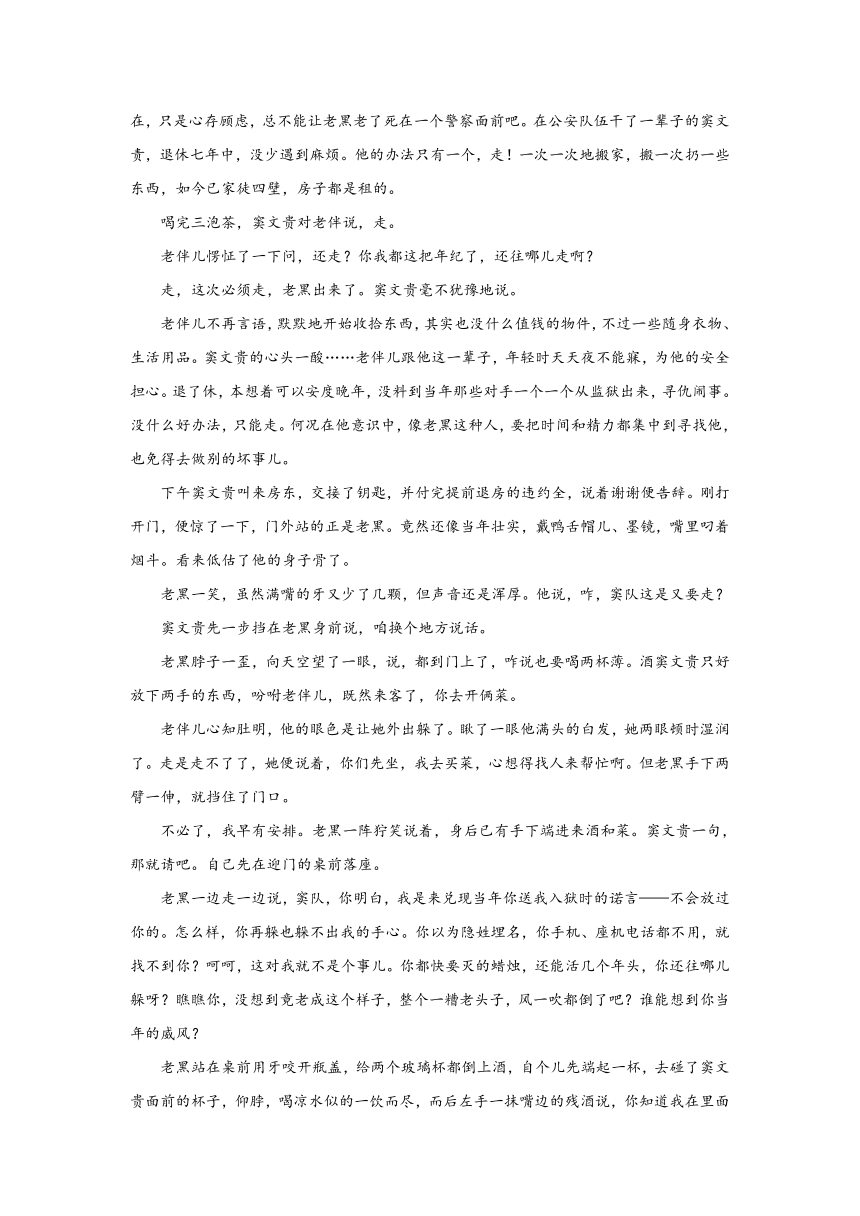

刑警队的徒弟又带来新消息,老黑出狱了,且公然到公安局打听窦文贵,然后就四处寻找窦文贵了。

与老黑曾有过三次交手的窦文贵,自然三次把老黑稳妥妥地送进大牢。三进宫的老黑,早被铁窗内的岁月历练得滑溜如泥鳅,见人说人话,见鬼说鬼话。如今出来,该是一个奔七十的老人,还能折腾个什么劲儿?不就剩条老命,还是要飞蛾扑火,一命抵一命?那怎么可能?窦文贵一个堂堂的原刑警队长,让你就拼了命?虽然没有枪,没有手铐,但身体本钱尚在,只是心存顾虑,总不能让老黑老了死在一个警察面前吧。在公安队伍干了一辈子的窦文责,退休七年中,没少遇到麻烦。他的办法只有一个,走!一次一次地搬家,搬一次扔一些东西,如今已家徒四壁,房子都是租的。

喝完三泡茶,窦文贵对老伴说,走。

老伴儿愣怔了一下问,还走?你我都这把年纪了,还往哪儿走啊?

走,这次必须走,老黑出来了。窦文贵毫不犹豫地说。

老伴儿不再言语,默默地开始收拾东西,其实也没什么值钱的物件,不过一些随身衣物、生活用品。窦文贵的心头一酸……老伴儿跟他这一辈子,年轻时天天夜不能寐,为他的安全担心。退了休,本想着可以安度晚年,没料到当年那些对手一个一个从监狱出来,寻仇闹事。没什么好办法,只能走。何况在他意识中,像老黑这种人,要把时间和精力都集中到寻找他,也免得去做别的坏事儿。

下午窦文贵叫来房东,交接了钥匙,并付完提前退房的违约全,说着谢谢便告辞。刚打开门,便惊了一下,门外站的正是老黑。竟然还像当年壮实,戴鸭舌帽儿、墨镜,嘴里叼着烟斗。看来低估了他的身子骨了。

老黑一笑,虽然满嘴的牙又少了几颗,但声音还是浑厚。他说,咋,窦队这是又要走?

窦文贵先一步挡在老黑身前说,咱换个地方说话。

老黑脖子一歪,向天空望了一眼,说,都到门上了,咋说也要喝两杯薄。酒窦文贵只好放下两手的东西,吩咐老伴儿,既然来客了,你去开俩菜。

老伴儿心知肚明,他的眼色是让她外出躲了。瞅了一眼他满头的白发,她两眼顿时湿润了。走是走不了了,她便说着,你们先坐,我去买菜,心想得找人来帮忙啊。但老黑手下两臂一伸,就挡住了门口。

不必了,我早有安排。老黑一阵狞笑说着,身后已有手下端进来酒和菜。窦文贵一句,那就请吧。自己先在迎门的桌前落座。

老黑一边走一边说,窦队,你明白,我是来兑现当年你送我入狱时的诺言——不会放过你的。怎么样,你再躲也躲不出我的手心。你以为隐姓埋名,你手机、座机电话都不用,就找不到你?呵呵,这对我就不是个事儿。你都快要灭的蜡烛,还能活几个年头,你还往哪儿躲呀?瞧瞧你,没想到竟老成这个样子,整个一糟老头子,风一吹都倒了吧?谁能想到你当年的威风?

老黑站在桌前用牙咬开瓶盖,给两个玻璃杯都倒上酒,自个儿先端起一杯,去碰了窦文贵面前的杯子,仰脖,喝凉水似的一饮而尽,而后左手一抹嘴边的残酒说,你知道我在里面的日子多难熬吗?你个窦文责,把我三次弄进去,加起来就是我人生的二分之一。我他妈就毁你手里,栽你手里了。我恨你,恨得在里头铆足劲要好活着,出来找你算账。

此时,窦文贵端起杯子把酒也一口喝了。

老黑突然从腰间拔出刀来,老伴儿一惊,欲往前来,被窦文贵抬手制止了。面对老黑,窦文贵只是迎着刀锋去握住酒瓶,从容地给两个空杯斟满,端起一杯,也去碰了一下桌面上老黑的杯子,然后身子向后正了正,“滋”一口香香地喝了进去。他的余光并没有离开酒瓶,那可能是他唯一的武器了。

老黑的刀在空中晃了几晃,终是插在两人之间那块牛肉上。接着,他走到窦文贵面前,鞠了一躬,说,我知道许多人在找你麻烦,弄得你东躲西藏。从今天起,你再也不用这样了。我就住你隔壁,我也干不动了,咱俩就做邻居! 我在这儿,想着也就没什么人敢来报什么狗屁仇了。

窦文贵不知他葫芦里卖什么药。

老黑咳了一声,再“唉”地叹了口气,慢语道,其实啊,我这次出来便派手下四处找你,当时的念头是找到你把你弄个半死,至少要让你断胳膊痛腿躺床上,慢慢等死……他喝了一口酒又说,后来我听一个老警讲,当年你们逮我的时候,正赶上我带着孙子逛街。你坚决不让在孩子面前抓,因这事还跟局长吵了起来。你们整个包围圈是跟着我在不停地时紧时松,甚至冒着我脱钩的风险……直到我儿媳把孩子接走,你们才动的手。就这一点,我敬你……

是夜,老伴儿突然被窦文贵推醒,快点儿,收拾东西走

老伴疑惑地问,还走?

窦文贵斩钉截铁地说,我一个警察,怎么可能让他保护起来了?啥也别说了,走。

(选自《啄木鸟》2019年第6期)

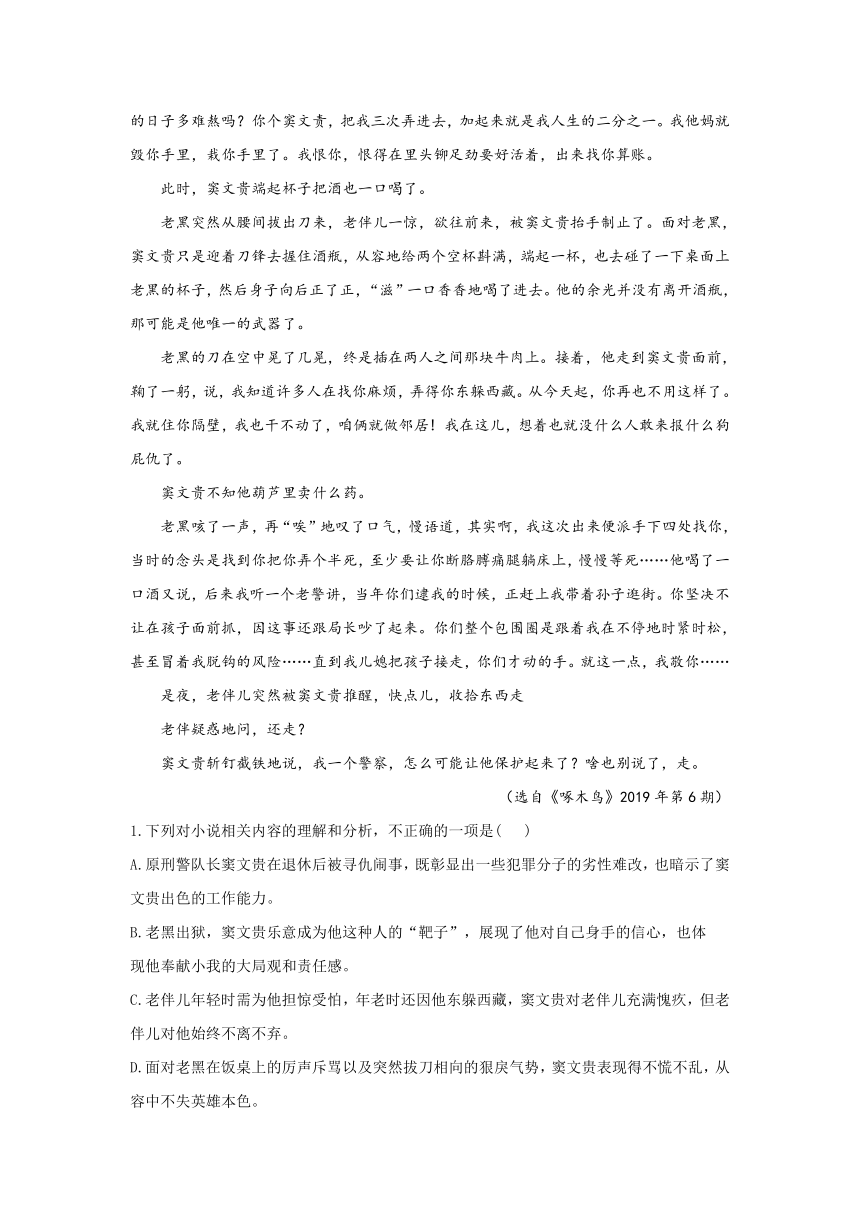

1.下列对小说相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.原刑警队长窦文贵在退休后被寻仇闹事,既彰显出一些犯罪分子的劣性难改,也暗示了窦文贵出色的工作能力。

B.老黑出狱,窦文贵乐意成为他这种人的“靶子”,展现了他对自己身手的信心,也体

现他奉献小我的大局观和责任感。

C.老伴儿年轻时需为他担惊受怕,年老时还因他东躲西藏,窦文贵对老伴儿充满愧疚,但老伴儿对他始终不离不弃。

D.面对老黑在饭桌上的厉声斥骂以及突然拔刀相向的狠戾气势,窦文贵表现得不慌不乱,从容中不失英雄本色。

【答案】B

【解析】B.“窦文贵乐意成为他这种人的‘靶子’”错误。窦文贵是被动成为“靶子”,而且他也没有坐以待毙,而是以一走再走来避开矛头。故选B。

2.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章结构严谨,以“走”为主线串起全文,仅用人物对话推进情节,使行文集中紧凑。

B.小说篇幅短小,但细节刻画生动逼真,犯人的嚣张跋扈、警察的镇定自若都跃然纸上。

C.本文语言质朴,富有生活气息,善用短句,既能营造紧张的氛围,又能表现人物的干脆利落。

D.文章主旨深刻,看似简单的故事背后,有对社会问题的思考,有对人性的深入透射。

【答案】A

【解析】A.“仅用人物对话推进情节,使行文集中紧凑”错误。文章主要以事情的发展推进情节,插叙的窦文贵对往事的回忆,对老伴的歉疚,以及老黑的剖白,都有宕开一笔的效果,便行文节奏舒缓有致。故选A。

本文情节有多次突转,请简要概括后分析其效果。

【答案】突转:①准备再次躲开的窦文贵竟然被老黑堵在门口;②老黑的刀没有落在窦文贵身上而是插在牛肉上;③窦文贵将有老黑保护,日子即将安定,他却再次“逃离”。

效果:①加快行文节奏,制造紧张的气氛;②既表现出老黑快意恩仇的匪气和深谙人性的义气,也体现了窦文贵遇事的沉着与冷 静;③表现窦文贵内心对原则和正义的坚守;④多次突转扣人心弦,引发读者对窦文贵命运的关注,增强了故事的戏剧性和可读 性,也升华了作品的主旨。

【解析】首先是突转:结合“下午窦文贵叫来房东……看来低估了他的身子骨了”可知,窦文贵叫来房东,交接了钥匙,打开门正要走,老黑正站在门外。准备再次躲开的窦文贵竟然被老黑堵在门口;结合“老黑突然从腰间拔出刀来,老伴儿一惊欲往前来,被窦文贵抬手制止了”“老黑的刀在空中晃了几晃,终是插在两人之间那块牛肉上”可知,老黑从腰间拔出刀,在空中晃了几晃,终是插在两人之间那块牛肉上,老黑的刀没有落在窦文贵身上而是插在牛肉上。结合“是夜,老伴儿突然被窦文贵推醒.……怎么可能让他保护起来了?啥也别说了,走”可知,晚上,窦文贵推醒老伴儿,斩钉截铁地说,我一个警察,怎么可能让他保护起来了,还是走吧。窦文贵将有老黑保护,日子即将安定,他却再次“逃离”。再就是效果:刚要逃走时被老黑堵在门口,老黑拔出的刀在空中晃了几晃,最后落在了牛肉上,晚上窦文贵选择再次“逃走”,这些突转的情节加快行文节奏,制造紧张的气氛。结合“老黑的刀在空中晃了几晃,终是插在两人之间那块牛肉上。接着,他走到窦文贵面前,鞠了一躬说,我知道许多人在找你麻烦,弄得你东躲西藏。从今天起,你再也不用这样了我就住你隔壁,我也干不动了,咱俩就做邻居!我在这儿,想着也就没什么人敢来报什么狗屁仇了”可知,老黑拔出刀在空中晃,但最终插在两人之间那块牛肉上,并说今后就住在窦文贵隔壁,保护他。结合“窦文贵斩钉截铁地说,一个警察,怎么可能让他保护起来了?啥也别说了,走”可知,窦文贵说一个警察,怎么可能让他保护起来了,还是走吧,窦文贵将有老黑保护,他却再次“逃离”。表现出老黑快意恩仇的匪气和深谙人性的义气,面对老黑在饭桌的厉声斥骂以及突然拔刀相向的狠戾气势,窦文贵表现得不慌不乱,从容中不英雄本色,也体现了窦文贵遇事的沉着与冷静;结合“是夜,老伴儿突然被窦文贵推醒:快点儿,收拾东西走!老伴疑惑地问,还走?窦文贵斩钉截铁地说,我一个警察,怎么可能让他保护起来了 啥也别说了,走”可知,晚上,窦文推醒老伴儿,斩钉截铁地说,我一个警察,怎么可能让他保护起来了,还是走吧。窦文贵再次“逃离”,表现窦文贵内心对原则和正义的坚守。窦文贵下午要走时,被老黑堵个正着,没走成,晚上选择再次“逃离”。多次突转扣人弦,引发读者对窦文贵命运的关注,增强了故事的戏剧性和可读性,也升华了作品的主旨。

4.海明威的“冰山理论”将文学作品同冰山类比,他认为文学作品中,文字和形象是所谓的“八分之一”,而情感和思想是所谓的“八分之七”。本文是如何体现这一理论的,请结合文本分析。

【答案】①以老警察退休后的际遇让读者理解:公安干警工作的艰辛与危险,以及他们的付出与奉献;②用老黑态度的转变让读者意识 到:善意、尊重是一剂良药,能化解仇恨,治愈人心;③从文末窦文贵坚持“走”的举动使读者明白:人内心应有对正义的遵从与持 守;④借犯人出监后的寻仇闹事使读者警醒:改过自新不易,邪恶的消除任重道远。

【解析】结合“在公安队伍干了一辈子的窦文贵……如今已家徒四壁,房子都是租的”可知,在公安队伍干了一辈子的窦文贵,退休七年中,没少遇到麻烦,一次一次地搬家,如今已家徒四壁,房子都是租的。以老警察退休后的际遇让读者理公安干警工作的艰辛与危险,以及他们的付出与奉献。 结合“老黑的刀在空中晃了几晃……想着也就没什么人敢来报什么狗屁仇了”可知,老黑一开始想找窦文贵报仇,最后却来保护窦文贵,用老黑态度的转变让读者意识到:善意、尊重是一剂良药,能化解仇恨,治愈人心。结合“是夜,老伴儿突然被窦文贵推醒……怎么可能让他保护起来了?啥也别说了,走”可知,晚上,窦文贵推醒老伴儿,斩钉截铁地说,我一个警察,怎么可能让他保护起来了,还是走吧。窦文贵将有老黑保护,日子即将安定,他却再次“逃离”。从文末窦文贵坚持“走”的举动便读者明白:人内心应有对义的遵从与持守。结合“刑警队的徒弟又带来新消息,老黑出狱了,且公然到公安局打听窦文贵,然后就四处寻找窦文贵了”“在公安队伍干了一辈子的窦文贵.…….如今已家徒四壁,房子都是租的”可知,老黑出狱后,四处寻找窦文贵,而窦文贵退休七年中,没少遇到麻烦。原刑警队长窦文贵在退休后被寻仇闹事,彰显出一些犯罪分子的劣性难改,借犯人出监后的寻仇闹事便读者警醒:改过自新不易,邪恶的消除任重道远。

第四步:单元核心素养对接高考

阅读下面的文字,完成问题。

江上【注】

冯至

子胥望着昭关以外的山水,世界好像换了一件新的衣裳,他自己却真实地获得了真实的生命。时节正是晚秋,眼前还是一片绿色,夏天仿佛还没有结束。向南望去,是一片人烟稀少的平原。

他在这荒凉的原野里走了三四天,后来原野渐渐变成田畴,村落也随着出现了,子胥穿过几个村落,最后到了江边。

太阳已经西斜,岸上三三两两集聚了十来个人:有的操着吴音,有的说着楚语。有人在抱怨,二十年来,这一带总是打过来打过去,弄得田也不好耕,买卖也不好做。一个上了年纪的人说:“前几年吴王余昧死了,本应该传位给季札,但是季札死也不肯接受,退到延陵耕田去了。一个这样贤明的人偏偏不肯就王位,要保持他的高洁。”

“他只自己保持高洁,而一般人都还在水火里过日子,——我恨这样的人,我们都是吃了他高洁的苦。”一个年轻人愤恨地说。

那老年人却谅解季札:“士各有志。他用行为感动我们,不是比做国王有意义得多吗?——就以他在徐君墓旁挂剑的那件事而论,对于友情是怎样好的一幅画图!”

季札在死友墓旁挂剑的事,子胥从前也若有所闻,他再低下头看一看自己佩着的剑,不觉起了一个愿望:“我这时若有一个朋友,我也愿意把我的剑,当作一个友情的赠品,——而我永久只是一个人。”子胥这样想时,也就和那些人的谈话隔远了,江水里的云影在变幻,他又回到他自己身上。这时江水的上游忽然浮下一只渔船,船上回环不断地唱着歌:

日月昭昭乎侵已驰,

与子期乎芦之漪。

面前的景色,自己的身世,日月昭昭乎侵已驰,是怎样感动子胥的心!他听着歌声,身不由己地向芦苇丛中走去。

西沉的太阳把芦花染成金色,半圆的月也显露在天空,映入江心,是江里边永久捉不到的一块宝石。渔夫的歌声又起了:

日已夕兮予心忧悲,

月已驰兮何不渡为?

歌声越唱越近,渔舟在芦苇旁停住了。子胥身不由己地上了船。

多少天的风尘仆仆,一走上船,呼吸着水上清新的空气,立即感到水的温柔。子胥无言,渔夫无语,耳边只有和谐的橹声,以及水上的泡沫随起随灭的声音。船到江中央,水流变得急聚了,世界回到原始一般地宁静。子胥对着这滔滔不断的流水,他想这是从郢城那里流来的。他立在船头,身影映在水里,好像又回到郢城,因为那里的楼台也曾照映在这同一的水里。他望着江水发呆,不知这里边含有多少故乡流离失所的人的眼泪。父亲的、哥哥的尸体无人埋葬,也许早已被人抛入江心;他们得不到祭享的魂灵,想必正在这月夜的江上出没。郢城里的王公们都还在享受眼前的升平,谁知道这时正有一个人在遥远的江上,想把那污秽的城市洗刷一次呢。子胥的心随着月光膨胀起来……

他再看那渔夫有时抬起头望望远方,有时低下头看看江水,心境是多么平坦。子胥在他眼里是怎样一个人呢?一个不知从何处来,又不知向哪里去的远方的行人罢了。但是子胥,却觉得这渔夫是他流亡以来所遇到的唯一的恩人,这引渡的恩惠有多么博大,尤其是那两首歌,是如何正恰中子胥的运命,怕只有最亲密的朋友才唱得出这样深切感人的歌词,而这歌词却又吐自一个异乡的、素不相识的人的口里。

船缓缓地前进着。两人在两个完全不同的世界,一个整日整夜浸在血的仇恨里,一个疏散于清淡的云水之乡。他看那渔夫摇橹的姿态,他享受到一些从来不曾体验过的柔情。往日的心总是箭一般地急,这时却唯恐把这段江水渡完,希望能多么久便多么久,与渔夫共同领会这美好的时刻。

船靠岸了,子胥口里有些嗫嚅,但他最后不得不开口:“朋友。我把什么留给你作纪念呢?”渔夫倒有些惊奇了。

这时子胥已经解下他的剑,捧在渔夫的面前。

渔夫吓得倒退了两步,他说:“我,江上的人,要这有什么用呢?”

“这是我家传的宝物,我佩带它将及十年了。”

“你要拿这当作报酬吗?”渔夫的生活是有限的,他常常看见有些行人,不知为什么离乡背井要走得那么远。既然远行,山水就成为他们的阻碍;他看惯了走到江边过不来的行人,是多么苦恼!他于是立下志愿,只要一有闲暇,就把那样的人顺便渡过来。因为他引渡的时候多半在晚间,所以就即景生情,唱出那样的歌曲。“这值得什么报酬呢?”

子胥半吞半吐地说:“你渡我过了江,同时也渡过了我的仇恨。将来说不定会有那么一天,你再渡我回去。”渔夫听了这句话,一点也不懂,他只拨转船头,向下游驶去。

子胥独自立在江边,望着那只船越走越远了,最后他才自言自语地说:“你这无名的朋友,我现在空空地让你在我的面前消逝了,将来我却还要寻找你,不管是找到你的船,或是你的坟墓。”

他再一看他手中的剑,觉得这剑已经不是他自己的了:他好像是在替一个永久难忘的朋友保留着这支剑。

(有删改)

[注]历史小说《伍子胥》写于1942~1943年,取材于春秋时期伍子胥的复仇故事,叙述他由楚至吴的辗转逃亡。小说共九节,《江上》为第六节,伍子胥过了昭关,继续跋涉,前往吴国。

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.子胥过了昭关,所见风景与前大不相同,那大片绿色和原野,也是子胥再次“获得了真实的生命”的心情写照。

B.“唯恐把这段江水渡完”,表现了逃亡中的子胥的心态,只有在江上的这段短暂时光,他才能够平和地欣赏风景。

C.子胥同渔夫道别,说话时“有些嗫嚅”“半吞半吐”,表现的是子胥渴望同渔夫交流,又碍于隐情而无法敞开心扉。

D.“你渡我过了江,同时也渡过了我的仇恨”,子胥在江上领会到渔夫的“世界”,他对自己的使命有了更深的理解。

2.关于文中江边人们谈论季札的部分,下列说法不正确的一项是( )

A.那位老人欣赏季札不就王位的高洁,也称赞他以美好的行为感动了世人。

B.那位年轻人认为季札不顾百姓死活,只顾独善其身,逃避了济世的责任。

C.季札挂剑一事进一步说明了他的品行,也为后文的子胥赠剑做了铺垫。

D.季札的退耕田园,与下文渔夫的泛舟江上,共同表达出本文的隐逸主题。

3.舟行江上,子胥的思绪随着他在江上的所见所感而逐步生发展开。请结合文中相关部分简要分析。

4.渔夫拒剑是一段广为流传的历史故事,渔夫是一位义士,明知伍子胥身份而冒死救他渡江,拒剑之后,更为了消除伍于胥的疑虑而自尽。本文将渔夫改写为一个普通渔人,这一改写带来了怎样的文学效果?谈谈你的理解。

答案以及解析

1、答案:1.C

2.D

3.①一走上船,清新的空气、温柔的水让他感到和谐。②船到江中央,水流急骤,滔滔不断,他内心起伏,看着江水,痛心愤怒。③船缓缓前进,看到渔夫,他受到感化,内心平静,领会美好。

4.①情节更加集中。淡化渔夫拒剑自尽的英雄之举,从而更集中地表现了伍子胥的心理变化。②人物形象更突出。将渔夫与伍子胥的心境进行对比,渔夫的平静与柔情感化了带着复仇怒火逃亡的伍子胥,最终伍子胥渡过仇恨,实现了成长。③主旨更为集中明确。伍子胥在复仇路上遇到的友情,让他暂时放下仇恨,拥有平和的心境。

解析:1.分析鉴赏小说相关内容和艺术特色;“子胥渴望同渔夫交流,又碍于隐情而无法敞开心扉”分析错误,从原文中的“这时却唯恐把这段江水渡完,希望能多么久便多么久,与渔夫共同领会这美好的时刻”和“船靠岸了,子胥口里有些嗫嚅,但他最后不得不开口:‘朋友。我把什么留给你作纪念呢?”可以看出,伍子胥希望平和地欣赏风景,安静地与渔夫共同享受美好,道别时说话嗫嚅、吞吐表现的是他不知如何表达感谢,并不是他渴望交流,但碍于隐情无法敞开心扉。

2.鉴赏小说相关内容;“共同表达出本文的隐逸主题”分析错误,从原文中的“渔夫的生活是有限的……他看惯了走到江边过不来的行人,是多么苦恼!他于是立下志愿,只要一有闲暇,就把那样的人顺便渡过来”可以看出,渔夫泛舟江上只是想帮人渡河,不能表达出隐逸的主题,且本文主题并不是隐逸。

3.赏析人物心理描写;题干中的“舟行江上”限定解题范围,答题时需先从第10—12段中找到不同阶段的所见所感,从而分析伍子胥思绪的变化。刚上船时,清新的空气、温柔的水使他内心平静而和谐;接着,船行到江中央,他看到滔滔不断的流水,心情有起伏,产生了强烈的仇恨;最后,船缓缓行进时,他目光落在渔夫身上,渔夫的平静与柔情让他心生感激,放下尘世的纷扰,与渔夫共同领会平静美好的时刻。

4.鉴赏文学效果;解答此题,需对比渔夫拒剑与本文的不同之处,渔夫拒剑的历史故事中,渔夫与伍子胥都是故事的中心,表现了渔夫的气节,而本文将渔夫改写为一个普通渔人,弱化了渔夫的存在感,从而使故事集中到了伍子胥身上,表现了伍子胥的成长,使文章情节更加集中、形象更加突出、主旨更加明确。

第一步:单元学习目标整合

1 感受革命领袖的伟大革命抱负和豪放胸襟,理解文章作者对国家前途命运的关注,激发青春的热情,理解青春的价值,敞开心扉,追寻理想,拥抱未来。

2 领会本单元诗歌与小说的内容,理解诗歌运用意象抒发情感的手法,把握小说叙事和抒情的特点,体会诗歌和小说的独特魅力。

3 学习从语言、形象、情感特点等不同角度欣赏作品,获得审美体验,提高对文学作品的鉴赏能力。

4 结合本单元诗作的学习,尝试进行诗歌写作。可以以本单元的作品为学习的范本,也可以选择自己喜欢的中外诗歌作为研习的材料,从生活出发,寻找素材,激发诗情,抒发真情实感。掌握诗歌写作的一般技巧,注重语言的锤炼。

第二步:单元学习重难点

本单元的五首诗歌和两篇小说创作于不同的历史时期,都是对青春的吟唱。作者或感时忧国、抒发情怀,或感悟人生、思考未来,让我们体验到各具特色的文学表达,点燃澎湃的青春激情。

《沁园春·长沙》通过对长沙秋景的描绘和对青年时代革命斗争生活的回忆,抒写出革命青年对国家命运的感慨和以天下为己任、蔑视反动统治者、改造旧中国的豪情壮志。

《立在地球边上放号》一方面通过对自然景观的真实反映,展示了大自然雄伟壮丽的景色;另一方面,自然形象成为社会现实和时代精神的鲜明反映,是“五四”时期狂飙突进的时代精神象征,是向旧世界、旧文化、旧传统猛烈冲击的时代精神的象征。

《红烛》是对红烛精神的提炼,也是诗人对自己的勉励——不惜牺牲,无私奉献。

《峨日朵雪峰之侧》写诗人保持坚定的信心,对生活充满热爱;坎坷的命运,艰难的生活,磨炼了诗人的意志,砥砺了诗人的思想。

《致云雀》运用浪漫主义手法,热情赞美云雀,抒发诗人对欢乐、光明、自由和理想的深情向往。

《百合花》以解放战争中淮海战役为背景,描写的是1946年的中秋之夜,在部队发起总攻之前,小通讯员送文工团的女战士“我”到前线包扎所,和他们到包扎所后向一个刚过门三天的新媳妇借被子的故事。

《哦,香雪》描写的是香雪们天真烂漫、活泼向上的纯美形象,再现了山里姑娘的自爱自尊和她们对文明的追求,给人以生命美的启迪。

第三步:单元重难知识易混易错

1.知人论世。了解诗歌和小说创作的时代背景、作家的生平经历和创作风格,理解诗歌和小说的内容。

2.反复诵读。反复诵读本单元的诗歌和小说作品,从诵读中感受作品的语言美和情感。

3.品味语言。诗歌语言讲究凝练,小说语言富有特色,联系语境,想象情景,欣赏富有个性的语言。

4.分析技巧。诗歌一般运用多种修辞手法和表现手法抒发情感,小说也经常借助多种修辞手法和表现手法塑造人物形象。可通过对技巧的分析,更好地感悟情感,分析形象。

【例】阅读下面的文字,完成下面小题。

走

奚同发

刑警队的徒弟又带来新消息,老黑出狱了,且公然到公安局打听窦文贵,然后就四处寻找窦文贵了。

与老黑曾有过三次交手的窦文贵,自然三次把老黑稳妥妥地送进大牢。三进宫的老黑,早被铁窗内的岁月历练得滑溜如泥鳅,见人说人话,见鬼说鬼话。如今出来,该是一个奔七十的老人,还能折腾个什么劲儿?不就剩条老命,还是要飞蛾扑火,一命抵一命?那怎么可能?窦文贵一个堂堂的原刑警队长,让你就拼了命?虽然没有枪,没有手铐,但身体本钱尚在,只是心存顾虑,总不能让老黑老了死在一个警察面前吧。在公安队伍干了一辈子的窦文责,退休七年中,没少遇到麻烦。他的办法只有一个,走!一次一次地搬家,搬一次扔一些东西,如今已家徒四壁,房子都是租的。

喝完三泡茶,窦文贵对老伴说,走。

老伴儿愣怔了一下问,还走?你我都这把年纪了,还往哪儿走啊?

走,这次必须走,老黑出来了。窦文贵毫不犹豫地说。

老伴儿不再言语,默默地开始收拾东西,其实也没什么值钱的物件,不过一些随身衣物、生活用品。窦文贵的心头一酸……老伴儿跟他这一辈子,年轻时天天夜不能寐,为他的安全担心。退了休,本想着可以安度晚年,没料到当年那些对手一个一个从监狱出来,寻仇闹事。没什么好办法,只能走。何况在他意识中,像老黑这种人,要把时间和精力都集中到寻找他,也免得去做别的坏事儿。

下午窦文贵叫来房东,交接了钥匙,并付完提前退房的违约全,说着谢谢便告辞。刚打开门,便惊了一下,门外站的正是老黑。竟然还像当年壮实,戴鸭舌帽儿、墨镜,嘴里叼着烟斗。看来低估了他的身子骨了。

老黑一笑,虽然满嘴的牙又少了几颗,但声音还是浑厚。他说,咋,窦队这是又要走?

窦文贵先一步挡在老黑身前说,咱换个地方说话。

老黑脖子一歪,向天空望了一眼,说,都到门上了,咋说也要喝两杯薄。酒窦文贵只好放下两手的东西,吩咐老伴儿,既然来客了,你去开俩菜。

老伴儿心知肚明,他的眼色是让她外出躲了。瞅了一眼他满头的白发,她两眼顿时湿润了。走是走不了了,她便说着,你们先坐,我去买菜,心想得找人来帮忙啊。但老黑手下两臂一伸,就挡住了门口。

不必了,我早有安排。老黑一阵狞笑说着,身后已有手下端进来酒和菜。窦文贵一句,那就请吧。自己先在迎门的桌前落座。

老黑一边走一边说,窦队,你明白,我是来兑现当年你送我入狱时的诺言——不会放过你的。怎么样,你再躲也躲不出我的手心。你以为隐姓埋名,你手机、座机电话都不用,就找不到你?呵呵,这对我就不是个事儿。你都快要灭的蜡烛,还能活几个年头,你还往哪儿躲呀?瞧瞧你,没想到竟老成这个样子,整个一糟老头子,风一吹都倒了吧?谁能想到你当年的威风?

老黑站在桌前用牙咬开瓶盖,给两个玻璃杯都倒上酒,自个儿先端起一杯,去碰了窦文贵面前的杯子,仰脖,喝凉水似的一饮而尽,而后左手一抹嘴边的残酒说,你知道我在里面的日子多难熬吗?你个窦文责,把我三次弄进去,加起来就是我人生的二分之一。我他妈就毁你手里,栽你手里了。我恨你,恨得在里头铆足劲要好活着,出来找你算账。

此时,窦文贵端起杯子把酒也一口喝了。

老黑突然从腰间拔出刀来,老伴儿一惊,欲往前来,被窦文贵抬手制止了。面对老黑,窦文贵只是迎着刀锋去握住酒瓶,从容地给两个空杯斟满,端起一杯,也去碰了一下桌面上老黑的杯子,然后身子向后正了正,“滋”一口香香地喝了进去。他的余光并没有离开酒瓶,那可能是他唯一的武器了。

老黑的刀在空中晃了几晃,终是插在两人之间那块牛肉上。接着,他走到窦文贵面前,鞠了一躬,说,我知道许多人在找你麻烦,弄得你东躲西藏。从今天起,你再也不用这样了。我就住你隔壁,我也干不动了,咱俩就做邻居! 我在这儿,想着也就没什么人敢来报什么狗屁仇了。

窦文贵不知他葫芦里卖什么药。

老黑咳了一声,再“唉”地叹了口气,慢语道,其实啊,我这次出来便派手下四处找你,当时的念头是找到你把你弄个半死,至少要让你断胳膊痛腿躺床上,慢慢等死……他喝了一口酒又说,后来我听一个老警讲,当年你们逮我的时候,正赶上我带着孙子逛街。你坚决不让在孩子面前抓,因这事还跟局长吵了起来。你们整个包围圈是跟着我在不停地时紧时松,甚至冒着我脱钩的风险……直到我儿媳把孩子接走,你们才动的手。就这一点,我敬你……

是夜,老伴儿突然被窦文贵推醒,快点儿,收拾东西走

老伴疑惑地问,还走?

窦文贵斩钉截铁地说,我一个警察,怎么可能让他保护起来了?啥也别说了,走。

(选自《啄木鸟》2019年第6期)

1.下列对小说相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.原刑警队长窦文贵在退休后被寻仇闹事,既彰显出一些犯罪分子的劣性难改,也暗示了窦文贵出色的工作能力。

B.老黑出狱,窦文贵乐意成为他这种人的“靶子”,展现了他对自己身手的信心,也体

现他奉献小我的大局观和责任感。

C.老伴儿年轻时需为他担惊受怕,年老时还因他东躲西藏,窦文贵对老伴儿充满愧疚,但老伴儿对他始终不离不弃。

D.面对老黑在饭桌上的厉声斥骂以及突然拔刀相向的狠戾气势,窦文贵表现得不慌不乱,从容中不失英雄本色。

【答案】B

【解析】B.“窦文贵乐意成为他这种人的‘靶子’”错误。窦文贵是被动成为“靶子”,而且他也没有坐以待毙,而是以一走再走来避开矛头。故选B。

2.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章结构严谨,以“走”为主线串起全文,仅用人物对话推进情节,使行文集中紧凑。

B.小说篇幅短小,但细节刻画生动逼真,犯人的嚣张跋扈、警察的镇定自若都跃然纸上。

C.本文语言质朴,富有生活气息,善用短句,既能营造紧张的氛围,又能表现人物的干脆利落。

D.文章主旨深刻,看似简单的故事背后,有对社会问题的思考,有对人性的深入透射。

【答案】A

【解析】A.“仅用人物对话推进情节,使行文集中紧凑”错误。文章主要以事情的发展推进情节,插叙的窦文贵对往事的回忆,对老伴的歉疚,以及老黑的剖白,都有宕开一笔的效果,便行文节奏舒缓有致。故选A。

本文情节有多次突转,请简要概括后分析其效果。

【答案】突转:①准备再次躲开的窦文贵竟然被老黑堵在门口;②老黑的刀没有落在窦文贵身上而是插在牛肉上;③窦文贵将有老黑保护,日子即将安定,他却再次“逃离”。

效果:①加快行文节奏,制造紧张的气氛;②既表现出老黑快意恩仇的匪气和深谙人性的义气,也体现了窦文贵遇事的沉着与冷 静;③表现窦文贵内心对原则和正义的坚守;④多次突转扣人心弦,引发读者对窦文贵命运的关注,增强了故事的戏剧性和可读 性,也升华了作品的主旨。

【解析】首先是突转:结合“下午窦文贵叫来房东……看来低估了他的身子骨了”可知,窦文贵叫来房东,交接了钥匙,打开门正要走,老黑正站在门外。准备再次躲开的窦文贵竟然被老黑堵在门口;结合“老黑突然从腰间拔出刀来,老伴儿一惊欲往前来,被窦文贵抬手制止了”“老黑的刀在空中晃了几晃,终是插在两人之间那块牛肉上”可知,老黑从腰间拔出刀,在空中晃了几晃,终是插在两人之间那块牛肉上,老黑的刀没有落在窦文贵身上而是插在牛肉上。结合“是夜,老伴儿突然被窦文贵推醒.……怎么可能让他保护起来了?啥也别说了,走”可知,晚上,窦文贵推醒老伴儿,斩钉截铁地说,我一个警察,怎么可能让他保护起来了,还是走吧。窦文贵将有老黑保护,日子即将安定,他却再次“逃离”。再就是效果:刚要逃走时被老黑堵在门口,老黑拔出的刀在空中晃了几晃,最后落在了牛肉上,晚上窦文贵选择再次“逃走”,这些突转的情节加快行文节奏,制造紧张的气氛。结合“老黑的刀在空中晃了几晃,终是插在两人之间那块牛肉上。接着,他走到窦文贵面前,鞠了一躬说,我知道许多人在找你麻烦,弄得你东躲西藏。从今天起,你再也不用这样了我就住你隔壁,我也干不动了,咱俩就做邻居!我在这儿,想着也就没什么人敢来报什么狗屁仇了”可知,老黑拔出刀在空中晃,但最终插在两人之间那块牛肉上,并说今后就住在窦文贵隔壁,保护他。结合“窦文贵斩钉截铁地说,一个警察,怎么可能让他保护起来了?啥也别说了,走”可知,窦文贵说一个警察,怎么可能让他保护起来了,还是走吧,窦文贵将有老黑保护,他却再次“逃离”。表现出老黑快意恩仇的匪气和深谙人性的义气,面对老黑在饭桌的厉声斥骂以及突然拔刀相向的狠戾气势,窦文贵表现得不慌不乱,从容中不英雄本色,也体现了窦文贵遇事的沉着与冷静;结合“是夜,老伴儿突然被窦文贵推醒:快点儿,收拾东西走!老伴疑惑地问,还走?窦文贵斩钉截铁地说,我一个警察,怎么可能让他保护起来了 啥也别说了,走”可知,晚上,窦文推醒老伴儿,斩钉截铁地说,我一个警察,怎么可能让他保护起来了,还是走吧。窦文贵再次“逃离”,表现窦文贵内心对原则和正义的坚守。窦文贵下午要走时,被老黑堵个正着,没走成,晚上选择再次“逃离”。多次突转扣人弦,引发读者对窦文贵命运的关注,增强了故事的戏剧性和可读性,也升华了作品的主旨。

4.海明威的“冰山理论”将文学作品同冰山类比,他认为文学作品中,文字和形象是所谓的“八分之一”,而情感和思想是所谓的“八分之七”。本文是如何体现这一理论的,请结合文本分析。

【答案】①以老警察退休后的际遇让读者理解:公安干警工作的艰辛与危险,以及他们的付出与奉献;②用老黑态度的转变让读者意识 到:善意、尊重是一剂良药,能化解仇恨,治愈人心;③从文末窦文贵坚持“走”的举动使读者明白:人内心应有对正义的遵从与持 守;④借犯人出监后的寻仇闹事使读者警醒:改过自新不易,邪恶的消除任重道远。

【解析】结合“在公安队伍干了一辈子的窦文贵……如今已家徒四壁,房子都是租的”可知,在公安队伍干了一辈子的窦文贵,退休七年中,没少遇到麻烦,一次一次地搬家,如今已家徒四壁,房子都是租的。以老警察退休后的际遇让读者理公安干警工作的艰辛与危险,以及他们的付出与奉献。 结合“老黑的刀在空中晃了几晃……想着也就没什么人敢来报什么狗屁仇了”可知,老黑一开始想找窦文贵报仇,最后却来保护窦文贵,用老黑态度的转变让读者意识到:善意、尊重是一剂良药,能化解仇恨,治愈人心。结合“是夜,老伴儿突然被窦文贵推醒……怎么可能让他保护起来了?啥也别说了,走”可知,晚上,窦文贵推醒老伴儿,斩钉截铁地说,我一个警察,怎么可能让他保护起来了,还是走吧。窦文贵将有老黑保护,日子即将安定,他却再次“逃离”。从文末窦文贵坚持“走”的举动便读者明白:人内心应有对义的遵从与持守。结合“刑警队的徒弟又带来新消息,老黑出狱了,且公然到公安局打听窦文贵,然后就四处寻找窦文贵了”“在公安队伍干了一辈子的窦文贵.…….如今已家徒四壁,房子都是租的”可知,老黑出狱后,四处寻找窦文贵,而窦文贵退休七年中,没少遇到麻烦。原刑警队长窦文贵在退休后被寻仇闹事,彰显出一些犯罪分子的劣性难改,借犯人出监后的寻仇闹事便读者警醒:改过自新不易,邪恶的消除任重道远。

第四步:单元核心素养对接高考

阅读下面的文字,完成问题。

江上【注】

冯至

子胥望着昭关以外的山水,世界好像换了一件新的衣裳,他自己却真实地获得了真实的生命。时节正是晚秋,眼前还是一片绿色,夏天仿佛还没有结束。向南望去,是一片人烟稀少的平原。

他在这荒凉的原野里走了三四天,后来原野渐渐变成田畴,村落也随着出现了,子胥穿过几个村落,最后到了江边。

太阳已经西斜,岸上三三两两集聚了十来个人:有的操着吴音,有的说着楚语。有人在抱怨,二十年来,这一带总是打过来打过去,弄得田也不好耕,买卖也不好做。一个上了年纪的人说:“前几年吴王余昧死了,本应该传位给季札,但是季札死也不肯接受,退到延陵耕田去了。一个这样贤明的人偏偏不肯就王位,要保持他的高洁。”

“他只自己保持高洁,而一般人都还在水火里过日子,——我恨这样的人,我们都是吃了他高洁的苦。”一个年轻人愤恨地说。

那老年人却谅解季札:“士各有志。他用行为感动我们,不是比做国王有意义得多吗?——就以他在徐君墓旁挂剑的那件事而论,对于友情是怎样好的一幅画图!”

季札在死友墓旁挂剑的事,子胥从前也若有所闻,他再低下头看一看自己佩着的剑,不觉起了一个愿望:“我这时若有一个朋友,我也愿意把我的剑,当作一个友情的赠品,——而我永久只是一个人。”子胥这样想时,也就和那些人的谈话隔远了,江水里的云影在变幻,他又回到他自己身上。这时江水的上游忽然浮下一只渔船,船上回环不断地唱着歌:

日月昭昭乎侵已驰,

与子期乎芦之漪。

面前的景色,自己的身世,日月昭昭乎侵已驰,是怎样感动子胥的心!他听着歌声,身不由己地向芦苇丛中走去。

西沉的太阳把芦花染成金色,半圆的月也显露在天空,映入江心,是江里边永久捉不到的一块宝石。渔夫的歌声又起了:

日已夕兮予心忧悲,

月已驰兮何不渡为?

歌声越唱越近,渔舟在芦苇旁停住了。子胥身不由己地上了船。

多少天的风尘仆仆,一走上船,呼吸着水上清新的空气,立即感到水的温柔。子胥无言,渔夫无语,耳边只有和谐的橹声,以及水上的泡沫随起随灭的声音。船到江中央,水流变得急聚了,世界回到原始一般地宁静。子胥对着这滔滔不断的流水,他想这是从郢城那里流来的。他立在船头,身影映在水里,好像又回到郢城,因为那里的楼台也曾照映在这同一的水里。他望着江水发呆,不知这里边含有多少故乡流离失所的人的眼泪。父亲的、哥哥的尸体无人埋葬,也许早已被人抛入江心;他们得不到祭享的魂灵,想必正在这月夜的江上出没。郢城里的王公们都还在享受眼前的升平,谁知道这时正有一个人在遥远的江上,想把那污秽的城市洗刷一次呢。子胥的心随着月光膨胀起来……

他再看那渔夫有时抬起头望望远方,有时低下头看看江水,心境是多么平坦。子胥在他眼里是怎样一个人呢?一个不知从何处来,又不知向哪里去的远方的行人罢了。但是子胥,却觉得这渔夫是他流亡以来所遇到的唯一的恩人,这引渡的恩惠有多么博大,尤其是那两首歌,是如何正恰中子胥的运命,怕只有最亲密的朋友才唱得出这样深切感人的歌词,而这歌词却又吐自一个异乡的、素不相识的人的口里。

船缓缓地前进着。两人在两个完全不同的世界,一个整日整夜浸在血的仇恨里,一个疏散于清淡的云水之乡。他看那渔夫摇橹的姿态,他享受到一些从来不曾体验过的柔情。往日的心总是箭一般地急,这时却唯恐把这段江水渡完,希望能多么久便多么久,与渔夫共同领会这美好的时刻。

船靠岸了,子胥口里有些嗫嚅,但他最后不得不开口:“朋友。我把什么留给你作纪念呢?”渔夫倒有些惊奇了。

这时子胥已经解下他的剑,捧在渔夫的面前。

渔夫吓得倒退了两步,他说:“我,江上的人,要这有什么用呢?”

“这是我家传的宝物,我佩带它将及十年了。”

“你要拿这当作报酬吗?”渔夫的生活是有限的,他常常看见有些行人,不知为什么离乡背井要走得那么远。既然远行,山水就成为他们的阻碍;他看惯了走到江边过不来的行人,是多么苦恼!他于是立下志愿,只要一有闲暇,就把那样的人顺便渡过来。因为他引渡的时候多半在晚间,所以就即景生情,唱出那样的歌曲。“这值得什么报酬呢?”

子胥半吞半吐地说:“你渡我过了江,同时也渡过了我的仇恨。将来说不定会有那么一天,你再渡我回去。”渔夫听了这句话,一点也不懂,他只拨转船头,向下游驶去。

子胥独自立在江边,望着那只船越走越远了,最后他才自言自语地说:“你这无名的朋友,我现在空空地让你在我的面前消逝了,将来我却还要寻找你,不管是找到你的船,或是你的坟墓。”

他再一看他手中的剑,觉得这剑已经不是他自己的了:他好像是在替一个永久难忘的朋友保留着这支剑。

(有删改)

[注]历史小说《伍子胥》写于1942~1943年,取材于春秋时期伍子胥的复仇故事,叙述他由楚至吴的辗转逃亡。小说共九节,《江上》为第六节,伍子胥过了昭关,继续跋涉,前往吴国。

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.子胥过了昭关,所见风景与前大不相同,那大片绿色和原野,也是子胥再次“获得了真实的生命”的心情写照。

B.“唯恐把这段江水渡完”,表现了逃亡中的子胥的心态,只有在江上的这段短暂时光,他才能够平和地欣赏风景。

C.子胥同渔夫道别,说话时“有些嗫嚅”“半吞半吐”,表现的是子胥渴望同渔夫交流,又碍于隐情而无法敞开心扉。

D.“你渡我过了江,同时也渡过了我的仇恨”,子胥在江上领会到渔夫的“世界”,他对自己的使命有了更深的理解。

2.关于文中江边人们谈论季札的部分,下列说法不正确的一项是( )

A.那位老人欣赏季札不就王位的高洁,也称赞他以美好的行为感动了世人。

B.那位年轻人认为季札不顾百姓死活,只顾独善其身,逃避了济世的责任。

C.季札挂剑一事进一步说明了他的品行,也为后文的子胥赠剑做了铺垫。

D.季札的退耕田园,与下文渔夫的泛舟江上,共同表达出本文的隐逸主题。

3.舟行江上,子胥的思绪随着他在江上的所见所感而逐步生发展开。请结合文中相关部分简要分析。

4.渔夫拒剑是一段广为流传的历史故事,渔夫是一位义士,明知伍子胥身份而冒死救他渡江,拒剑之后,更为了消除伍于胥的疑虑而自尽。本文将渔夫改写为一个普通渔人,这一改写带来了怎样的文学效果?谈谈你的理解。

答案以及解析

1、答案:1.C

2.D

3.①一走上船,清新的空气、温柔的水让他感到和谐。②船到江中央,水流急骤,滔滔不断,他内心起伏,看着江水,痛心愤怒。③船缓缓前进,看到渔夫,他受到感化,内心平静,领会美好。

4.①情节更加集中。淡化渔夫拒剑自尽的英雄之举,从而更集中地表现了伍子胥的心理变化。②人物形象更突出。将渔夫与伍子胥的心境进行对比,渔夫的平静与柔情感化了带着复仇怒火逃亡的伍子胥,最终伍子胥渡过仇恨,实现了成长。③主旨更为集中明确。伍子胥在复仇路上遇到的友情,让他暂时放下仇恨,拥有平和的心境。

解析:1.分析鉴赏小说相关内容和艺术特色;“子胥渴望同渔夫交流,又碍于隐情而无法敞开心扉”分析错误,从原文中的“这时却唯恐把这段江水渡完,希望能多么久便多么久,与渔夫共同领会这美好的时刻”和“船靠岸了,子胥口里有些嗫嚅,但他最后不得不开口:‘朋友。我把什么留给你作纪念呢?”可以看出,伍子胥希望平和地欣赏风景,安静地与渔夫共同享受美好,道别时说话嗫嚅、吞吐表现的是他不知如何表达感谢,并不是他渴望交流,但碍于隐情无法敞开心扉。

2.鉴赏小说相关内容;“共同表达出本文的隐逸主题”分析错误,从原文中的“渔夫的生活是有限的……他看惯了走到江边过不来的行人,是多么苦恼!他于是立下志愿,只要一有闲暇,就把那样的人顺便渡过来”可以看出,渔夫泛舟江上只是想帮人渡河,不能表达出隐逸的主题,且本文主题并不是隐逸。

3.赏析人物心理描写;题干中的“舟行江上”限定解题范围,答题时需先从第10—12段中找到不同阶段的所见所感,从而分析伍子胥思绪的变化。刚上船时,清新的空气、温柔的水使他内心平静而和谐;接着,船行到江中央,他看到滔滔不断的流水,心情有起伏,产生了强烈的仇恨;最后,船缓缓行进时,他目光落在渔夫身上,渔夫的平静与柔情让他心生感激,放下尘世的纷扰,与渔夫共同领会平静美好的时刻。

4.鉴赏文学效果;解答此题,需对比渔夫拒剑与本文的不同之处,渔夫拒剑的历史故事中,渔夫与伍子胥都是故事的中心,表现了渔夫的气节,而本文将渔夫改写为一个普通渔人,弱化了渔夫的存在感,从而使故事集中到了伍子胥身上,表现了伍子胥的成长,使文章情节更加集中、形象更加突出、主旨更加明确。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读