第七单元学习任务教学设计2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 第七单元学习任务教学设计2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-06 17:15:27 | ||

图片预览

文档简介

高中语文统编教材必修上 第七单元学习任务教学设计

教学设计思路

高中语文统编教材必修(上)第七单元“自然情怀”属于“文学阅读与写作”任务群。根据《高中语文课程标准(2017版)》的要求,本任务群旨在引导学生阅读古今中外诗歌、散文、小说、剧本等不同体裁的优秀文学作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写文学评论,借以提高审美鉴赏能力和表达交流能力。

写景抒情散文学生在初中阶段已初步接触过,高中阶段对散文学习要求进一步提升。在培养核心素养的大背景下,本单元的散文教学要求学生整体感知文学作品,涵咏品味,领悟作品的内涵,把握作者的情感态度,获得审美体验;能从不同角度、不同层面鉴赏文学作品,对作品的表现角度和艺术价值有独到的感悟和思考,感受作品的文辞之美;捕捉创作灵感,灵活运用多种艺术手法,创作散文佳作。结合单元导语、活动提示与学习资源,设计以下五个学习任务:写景抒情赏佳句(2课时)、知人论世感深情(2课时)、景情交融悟哲思(2课时)、山水游记展性灵(1课时)、妙笔生花摹天地(2课时)。

本单元的学习任务设计,注重学生的个人阅读体验,尊重学生个体的阅读经验,多为学生自主性、探究性的学习活动,既有静态的研读、探究,又有动态的调查汇报、模拟访谈,既有个人知识能力迁移的写作要求,又有伙伴式的小组学习活动。在语言文字运用的基础上强调语言的积累、梳理和探究,从而提升学生的文学鉴赏能力和提高散文写作水平。

学习目标

1.通过思维导图、读书札记等方式,理解散文形散神聚的特点,体味散文语言、意境之美,掌握基本的鉴赏方法。

2.通过问题探究、调查分析、调查报告展示等活动,掌握从写作背景、作者生平、文本内涵等角度理解“情语”与“景语”关系的方法。

3.策划模拟访谈。分工合作,搜集资料和设置问题,理解作者人生经历和文化积淀对散文哲思的影响,掌握沟通与交流的技巧。

4.拟写推荐语,理解游记重点突出、个性鲜明、叙述有序的写作特点,掌握天干地支等古文化常识。

5.撰写一篇写景抒情散文,掌握写景散文的写景技巧,理解散文的形式美、语言美、意境美。

6.撰写脚本、制作视频,学会处理文字与画面的关系,了解不同媒介的自身特点,形成把不同媒介嵌入新文本的能力。

学习评价

1.思维导图对文本的梳理把握清晰明确,有个人特色;读书札记评点中,能从方法入手。具体分析文本,品读语言美和意境美。

2.调查报告结论紧扣主题,体现个性化解读。论证过程有理有据,思路清晰。汇报ppt.重点突出,简洁美观。在小组活动中积极参与,分工合理,合作有效。

3.访谈策划主题鲜明,内容注重对作品哲理的的深入探究,有鲜明的结论小结。角色准备充分。能按照角色个性完成设定。体现沟通和交流的技巧,访谈有主题、有深度。交流仪态从容自然。

4.推荐语符合情境设定要求,抓住游记的主要特点,能从游记内容、游记语言特色、游记的文化审美等角度进行推荐,语言简练晓畅。

5.写景散文体现个人风格,能运用本单元所学的散文写作技巧。文章语言优美,描写形象,情感深厚,能做到情境交融、情理兼备。

6.制作脚本符合规范,脚本内容详细,有个性化特色。视频制作精良,画面清晰,角度变化,文字配合能体现景物之美,能展现校园文化特色。

学习任务设计

《庄子·知北游》中云:“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。”四季更替,风起云飞,花开叶落,山莽莾,水潺潺,皆在无声处蕴含着自然之理、万物之道。

而倘若这些无声山水某一天与一双有情慧眼契然相逢,那么,必将会涌出一脉情韵,引出一段哲思。

学习任务一 写景抒情赏佳句

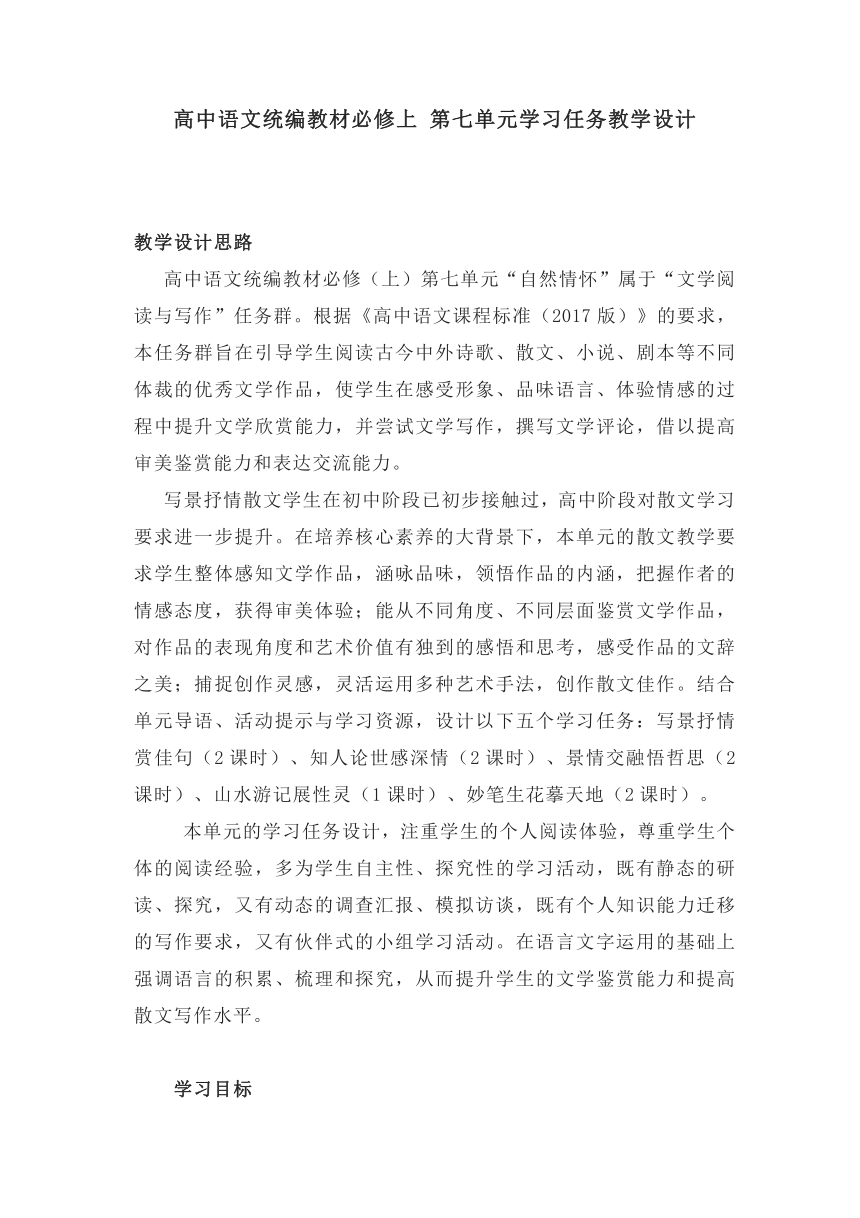

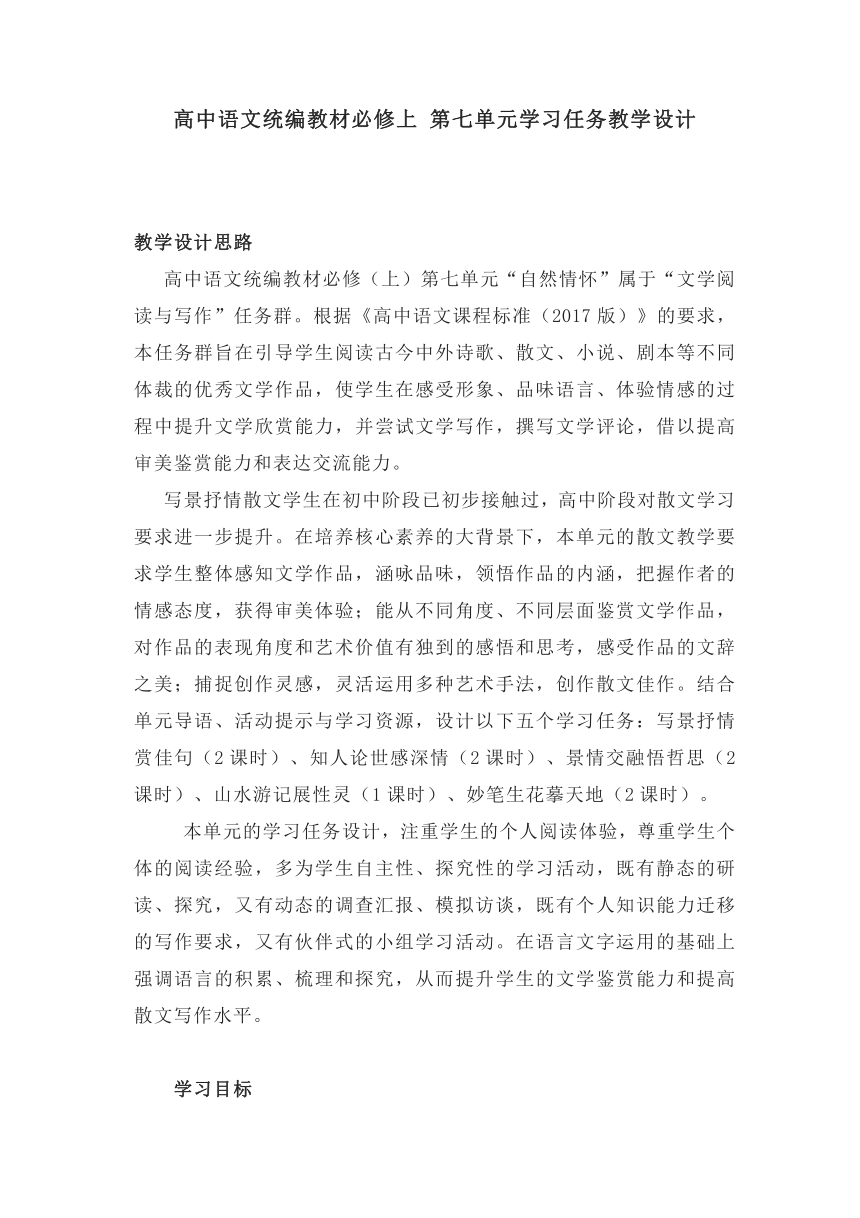

(一)细读《故都的秋》《荷塘月色》,梳理文章结构,画出文章内容的思维导图,同学互相展示并推荐优秀作品班级间交流展示。

【明确】

1.散文“形散”

(1)以个人抒情为主,把抒情、描写、议论熔为一炉;

(2)从细处落笔,小中见大;

(3)行文自由,结构灵活。

2.散文“神聚”

作者把自己对生活的感悟或个人情感体验,通过写景等方式表达出来。

比如《故都的秋》 中心句是“北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉”。

(二)品读《故都的秋》《荷塘月色》,划出喜爱的写景语段并自主配乐诵读朗诵。

【点拨】

1.在诵读中品味散文语言的语言风格,感受散文用词的精炼,感悟散文语言节奏的把握,体会作者营造的意境。

2.注意配乐在朗诵中的作用,和语段风格和谐共生,切忌喧宾夺主。

【明确】

散文语言风格之美

1.散文的语言清新明丽,生动活泼,富于音乐感,行文如涓涓流水,叮咚有声,如娓娓而谈,情真意切。

2.散文的语言简洁凝练,自然流畅,寥寥数语就可以描绘出生动的形象,勾勒出动人的场景,显示出深远的意境。力求写景如在眼前,写情沁人心脾。

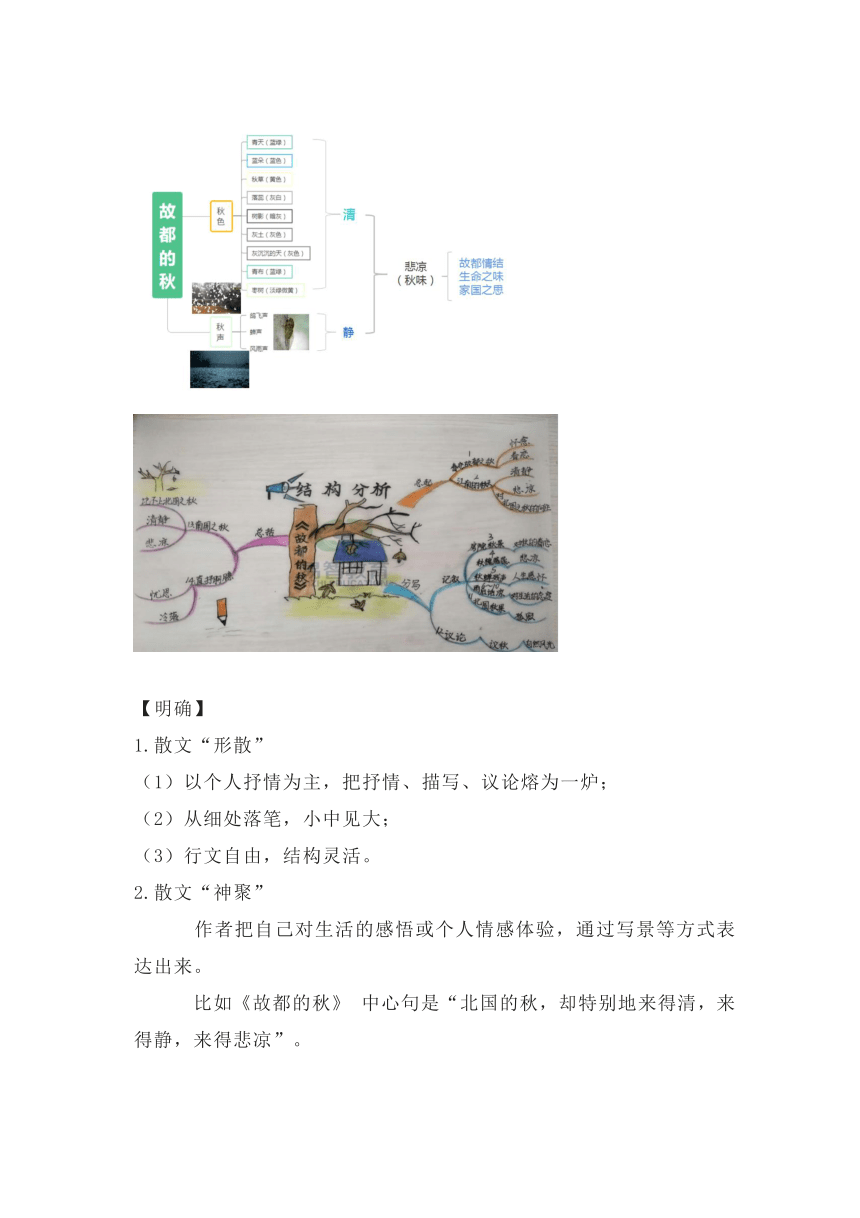

(三)精读《故都的秋》《荷塘月色》,完成和交流读书札记卡。

1.完成读书札记卡

【点拨】

评点方法指导

点评鉴赏文章段落的三把钥匙:修辞手法、写景角度、语言风格。

常见的修辞手法:比喻、拟人、排比、夸张、借代、反复等等。

写景角度:高低;远近;虚实;正侧;动静。

语言风格角度:语体色彩,语言腔调,炼字(动词、形容词),叠词、数词运用等。

2.读书札记卡展示和交流

【示例】

3.展示优秀读书札记卡,总结散文鉴赏技巧。

评点《故都的秋》

《故都的秋》运用了衬托的写作手法,写南国之秋是为突出北国之秋的浓度与特色,表达作者对于故都秋的热爱。文中写“青天下驯鸽的飞声”“秋蝉的衰弱的残声”“息列索落”的雨声等,以动衬静,以有声衬无声,给人以幽静的感觉,意境美妙。

运用衬托的手法,要善于利用事物之间的相互关系,言彼衬此,以宾托主,从而获得“彼”愈真而“此”愈明,“宾”愈活则“主”愈显的艺术效果。

比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”在这里作者采用了什么手法?

比喻性的对比。具体来说,“黄酒之与白干”比喻南国之秋秋味平淡,北国之秋秋味浓烈;“稀饭之与馍馍”比喻南国之秋秋味稀薄,北国之秋秋味厚实;“鲈鱼之与大蟹”比喻南国之秋秋味柔软,北国之秋秋味刚强;“黄犬之与骆驼”比喻南国之秋范围狭小,北国之秋范围广大。通过这种比喻性的对比形象地说明南国之秋“色彩不浓,回味不永”的特点。

评点《荷塘月色》

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。

既有比喻又有排比,舞女的裙写出了荷叶的自然灵动,富有动态之美。

“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”

香气是调动了人的嗅觉,歌声是听觉,那又是我们今天讲给同学们的又一种修辞手法。通感即移觉,就是感觉之间的互通,感觉之间的相互转移,是一种把人们的各种感觉,听觉、嗅觉、味觉、触觉等通过比喻的形式沟通起来的特殊修辞手法,如“他笑得很甜”。

【小结】

写景抒情散文常用的表现手法有借景抒情,寓情于景,情景交融,移情于景等。在对景物的描摹中,既要打开感官,视觉、听觉、味觉等多重结合,也要运用多种修辞手法使得景物更加形象生动,如在目前,更要运用对比衬托,侧面描写,动静结合,虚实结合等多种表现手法,体现写景抒情散文的意境之美。

学习任务二 知人论世感深情

(一)问题探究

问题一 郁达夫在描写故都景色背后,抒发了哪些感情?

问题二 “这几天心里颇不宁静”, 欣赏完这无边的荷香月色后,作者内心宁静了吗?

(二)组成调查分析小组,探究问题。

要求:

自由组合,全班分为六组,明确组长,组员分工;

确定主题(以上任选其一);

搜集课文背景资料和作者生平,结合具体文本分析,得出结论。

(结论成果为5分钟PPT.形式汇报,设立主讲人。)

(三)调查分析小组汇报展示。

设立大众评委(各小组推荐一位,共六位)+专业评委(语文老师);设立评分表。

【示例】

主题:“这几天心里颇不宁静”, 欣赏完这无边的荷香月色后,作者内心宁静了吗?

调查分析:

⑴政治说:源于对蒋介石4.12反革命政变的愤懑;源于作者作为一名小资产阶级知识分子面对人生十字路口而产生的苦闷、彷徨。

⑵家庭说:源于家庭生活无奈和现实生活的重压 。

⑶智者说:源于智者不被人理解产生的知音难觅的喟叹和哀愁。

结论:一片荷塘引领我们走进了朱自清的心灵,荷香月色是暂时的超脱,而现实中“猛一抬头,不觉已是自己的门前……妻已熟睡好久了”。在暂时的超脱后,最终还是要回到沉重而黑暗的现实中,因此,作者的内心只是暂得的宁静,现实的问题还是无法回避的,这正是一个知识分子的苦闷与无奈。

【明确】

《故都的秋》中的秋景中融入了作者情感的眷恋、对故都的向往,作者热忱地爱故都,爱故都的人民,爱故都的秋天,结尾有作者直抒胸臆的一句:“这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。”炽热的感情奔涌而出,这是何等的眷恋,何等的激情。但作者的主观情感中又有秋的落寞与哀婉,整篇文章都展示着一种感伤、忧郁而又清静、闲适的情绪,使全文呈现出一种忧伤的、悲凉的基调,因此可以说本文是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

《荷塘月色》围绕着“淡淡的喜悦,淡淡的哀愁”,作者内心有着想要超脱现实而不得的无奈与痛苦。 “胸中藏着一片汪洋,流出来的,只是两滴泪珠。”与其说作者描写的是他看到和感到的一切,不如说作者构造了他希望和向往的世界。月下的荷塘是理想世界,获得短暂的身心安宁,而人终归要回到现实世界,承受无奈与彷徨。

【小结】

王国维在《人间词话》中写道:“有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩。”

作家用一双有情慧眼,用内心的情感,用个人独特的文化审美,赋予了自然万物动人的灵性和别样的情致。

学习任务三 景情交融悟哲思

(一)细读《我与地坛》《赤壁赋》,画出文中情感变化图。

《我与地坛》

“我”——颓废、迷惘(在最好的年纪,两条腿残废)——振作、坦然(在地坛感悟了生死)——从容、豁达(大自然生生不息的规律)——悔恨、痛惜(母亲已不在了)——坚韧、顽强(理解母亲,面对苦难)

《赤壁赋》

乐(良辰美景赏心乐事)——悲(愀然,感怀人生短暂,功业难成)——喜(感悟“变”与“不变”,体悟人生随遇而安,乐观豁达)

(二)研读《我与地坛》《赤壁赋》,除抒情之外,这两篇写景散文与《故》《荷》两篇的不同之处是什么?

【明确】写景抒情之外,更富有哲理意味。二者都在景物之中体会到了人生哲理,使文章在优美意境之外又增添了思想的厚度。

(三)观看访谈类节目《十三邀》《文学的日常》 ,记录访谈类节目问题的设置,学习沟通和交流的技巧。

《十三邀》第三季片头文案:

每一次对话,都是一次意外的相遇,彼此探测不可避免的不安,以及自然到来的释然

它令你重审自我,一些时刻更为坚定,另一些时刻则充满怀疑

它也催你追问生活之意义,它也促你观察生活之矛盾

高速变化的时代与个人意义危机的并存,只有更开放的对话,更多元的思考,才能追寻一种兼容之道。在宽阔的世界中,做一个不狭隘的人

【点拨】

1.每个问题要明确单一,一次发问不要包含多个问题。

2.要围绕主题进行,问题内容要集中。

3.提问语气应有变化。

4.要注意对方的身份、年龄等特点,问题要让对方有回答的空间。

5.不涉及一些敏感问题及隐私问题。

6.问题与问题之间应有衔接过渡。

7.问题应由浅入深。

(四) 模拟一期访谈节目

主题:地坛于史铁生,赤壁于苏轼,意味着什么?

1.角色分配:分成作者组和访谈组,每组不超过6人

2.作者组:搜集写作背景,研读文本,准备回答材料

3.访谈组:搜集写作背景资料,设置访谈问题

4.时间限定:每组十分钟

5.小组推选发言人,两个小组配对组成访谈搭配;班级内部交流,推选优秀访谈搭配。

6.优秀访谈组合拍摄视频,班级交流,分析得失。

【小结】

地坛于史铁生,赤壁于苏轼,意味着什么?

地坛——

(1)我家与地坛很近。

(2)我与地坛有着相同的命运。(“园子”荒芜,“我”残疾)

(3)地坛顽强的生命力给了“我”重新生活的勇气,让“我”领悟到生命的内涵。

(4)地坛为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的背景上,最容易展开对生命的思考。

(5)地坛是对“生命”和“世界”的解读,也是作者的解读,让作者获得新生。

(6)地坛里有我对母亲的回忆,我在地坛中感受到了母亲的爱,懂得了要坚强的承受苦难,要坚韧的活下去,明白了生存的意义、价值。

地坛,是史铁生的精神家园,是灵魂的栖息之所。

赤壁——

(1)怡人的风景,寄情山水,排遣贬官之苦闷

(2)仰慕三国英雄豪杰,引发咏史怀古的情思,

(3)了悟“变”与“不变”道理,从消极走向达观,从颓唐走向坦然。

赤壁,是苏轼身心放松的避风港,是参透生命本真的了悟之所。

学习任务四 山水游记展性灵

(一)自读《登泰山记》,搜集资料,理解天干地支。

古代纪年月日法

(1)年号纪年法:由汉武帝开始有年号。皇帝即位,都要改元,称元年,依次为二年、三年等。例如,乾隆三十九年十二月。

(2)干支纪年法:

天干:甲、乙、丙、丁、戊、已、庚、辛、壬、癸

地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

干支两字相配,六十年周而复始,用以纪年。也可以用来纪日。纪年,例如,丁卯三月;纪日,例如,是月丁未。

年号与干支可以兼用,例如:元丰七年六月丁丑。

简便的干支纪年推算法

公元年÷10,余数-3,得数为天干;

公元年÷12,余数-3,得数为地支。

例如1999年,1999÷10,余数为9,9-3=6,天干为已;1999÷12,余数为7,7-3=4,地支为卯,1999年就是已卯年。

如果余数小于3,加上一个除数再减3。例如2001年,2001÷10,余数是1,加上10等于11,11-3=8,天干为辛;2001÷12,余数是9,9-3=6,地支为巳,2001年就是辛巳年。

如果余数-3得0,就是天干或地支的最末一位。例如1995年,1995÷10,余数为5,5-3=2,天干为乙;1995÷12,余数为3,3-3=0,地支为亥,1995年就是乙亥年。

(二)友人要去登泰山,出发前想了解一些有关泰山的游记,如果你想推荐《登泰山记》这篇文章,请你写下300字左右的推荐语。

【示例】

这篇文章叙述了姚鼐偕友入冬日登泰山观日出的经过,以精练的语言,生动地描写了泰山雪后初晴的瑰丽景色和日出的雄浑景象。“望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然”。这是在山顶上远望和俯视所得的画面。作者纵目远眺,夕阳照耀着泰安城,汶水徂徕好像自然天成的山水画,而山腰间停留着的云雾好像飘带一般,使人感到那种特有的宁静气息,而且设喻新奇,给人以美的享受。你也可以通过此文了解泰山的位置与环境,知晓泰山的人文景观和自然景观,并且感受桐城派文人独特的灵动文笔。

(三)课外阅读《滕王阁序》、《黄冈竹楼记》、《游天台山记》,把喜欢的词句摘录于摘抄本,熟读(背诵)名句。

【小结】

文笔清新秀丽,描绘细致逼真,充满了诗情画意,使人如临其境。

寄情于山水,一山一水一草一木,跳动着作者对自然的向往与喜爱。

在景物的描绘中体现作者特有的文化审美和独特的个性气质。

学习任务五 妙笔生花摹天地

(一)借鉴本单元所学文章的艺术手法,以校园风景为对象,写一篇不少于800字的写景抒情散文。同学交换阅读,互相品评,提出修改建议并编辑成册。

(二)为班级散文集拟写书名,投票选出最佳书名。

(三)班级同学自由组合,分成四个小组,以“菁菁校园,青春足迹”为主题拍摄一个不少于2分钟的短视频。要求小组分工,组长、拍摄、脚本、演员等职责明确。

(四)推选优秀视频上传学校公众号。

拍摄脚本格式如下:

教学设计思路

高中语文统编教材必修(上)第七单元“自然情怀”属于“文学阅读与写作”任务群。根据《高中语文课程标准(2017版)》的要求,本任务群旨在引导学生阅读古今中外诗歌、散文、小说、剧本等不同体裁的优秀文学作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写文学评论,借以提高审美鉴赏能力和表达交流能力。

写景抒情散文学生在初中阶段已初步接触过,高中阶段对散文学习要求进一步提升。在培养核心素养的大背景下,本单元的散文教学要求学生整体感知文学作品,涵咏品味,领悟作品的内涵,把握作者的情感态度,获得审美体验;能从不同角度、不同层面鉴赏文学作品,对作品的表现角度和艺术价值有独到的感悟和思考,感受作品的文辞之美;捕捉创作灵感,灵活运用多种艺术手法,创作散文佳作。结合单元导语、活动提示与学习资源,设计以下五个学习任务:写景抒情赏佳句(2课时)、知人论世感深情(2课时)、景情交融悟哲思(2课时)、山水游记展性灵(1课时)、妙笔生花摹天地(2课时)。

本单元的学习任务设计,注重学生的个人阅读体验,尊重学生个体的阅读经验,多为学生自主性、探究性的学习活动,既有静态的研读、探究,又有动态的调查汇报、模拟访谈,既有个人知识能力迁移的写作要求,又有伙伴式的小组学习活动。在语言文字运用的基础上强调语言的积累、梳理和探究,从而提升学生的文学鉴赏能力和提高散文写作水平。

学习目标

1.通过思维导图、读书札记等方式,理解散文形散神聚的特点,体味散文语言、意境之美,掌握基本的鉴赏方法。

2.通过问题探究、调查分析、调查报告展示等活动,掌握从写作背景、作者生平、文本内涵等角度理解“情语”与“景语”关系的方法。

3.策划模拟访谈。分工合作,搜集资料和设置问题,理解作者人生经历和文化积淀对散文哲思的影响,掌握沟通与交流的技巧。

4.拟写推荐语,理解游记重点突出、个性鲜明、叙述有序的写作特点,掌握天干地支等古文化常识。

5.撰写一篇写景抒情散文,掌握写景散文的写景技巧,理解散文的形式美、语言美、意境美。

6.撰写脚本、制作视频,学会处理文字与画面的关系,了解不同媒介的自身特点,形成把不同媒介嵌入新文本的能力。

学习评价

1.思维导图对文本的梳理把握清晰明确,有个人特色;读书札记评点中,能从方法入手。具体分析文本,品读语言美和意境美。

2.调查报告结论紧扣主题,体现个性化解读。论证过程有理有据,思路清晰。汇报ppt.重点突出,简洁美观。在小组活动中积极参与,分工合理,合作有效。

3.访谈策划主题鲜明,内容注重对作品哲理的的深入探究,有鲜明的结论小结。角色准备充分。能按照角色个性完成设定。体现沟通和交流的技巧,访谈有主题、有深度。交流仪态从容自然。

4.推荐语符合情境设定要求,抓住游记的主要特点,能从游记内容、游记语言特色、游记的文化审美等角度进行推荐,语言简练晓畅。

5.写景散文体现个人风格,能运用本单元所学的散文写作技巧。文章语言优美,描写形象,情感深厚,能做到情境交融、情理兼备。

6.制作脚本符合规范,脚本内容详细,有个性化特色。视频制作精良,画面清晰,角度变化,文字配合能体现景物之美,能展现校园文化特色。

学习任务设计

《庄子·知北游》中云:“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。”四季更替,风起云飞,花开叶落,山莽莾,水潺潺,皆在无声处蕴含着自然之理、万物之道。

而倘若这些无声山水某一天与一双有情慧眼契然相逢,那么,必将会涌出一脉情韵,引出一段哲思。

学习任务一 写景抒情赏佳句

(一)细读《故都的秋》《荷塘月色》,梳理文章结构,画出文章内容的思维导图,同学互相展示并推荐优秀作品班级间交流展示。

【明确】

1.散文“形散”

(1)以个人抒情为主,把抒情、描写、议论熔为一炉;

(2)从细处落笔,小中见大;

(3)行文自由,结构灵活。

2.散文“神聚”

作者把自己对生活的感悟或个人情感体验,通过写景等方式表达出来。

比如《故都的秋》 中心句是“北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉”。

(二)品读《故都的秋》《荷塘月色》,划出喜爱的写景语段并自主配乐诵读朗诵。

【点拨】

1.在诵读中品味散文语言的语言风格,感受散文用词的精炼,感悟散文语言节奏的把握,体会作者营造的意境。

2.注意配乐在朗诵中的作用,和语段风格和谐共生,切忌喧宾夺主。

【明确】

散文语言风格之美

1.散文的语言清新明丽,生动活泼,富于音乐感,行文如涓涓流水,叮咚有声,如娓娓而谈,情真意切。

2.散文的语言简洁凝练,自然流畅,寥寥数语就可以描绘出生动的形象,勾勒出动人的场景,显示出深远的意境。力求写景如在眼前,写情沁人心脾。

(三)精读《故都的秋》《荷塘月色》,完成和交流读书札记卡。

1.完成读书札记卡

【点拨】

评点方法指导

点评鉴赏文章段落的三把钥匙:修辞手法、写景角度、语言风格。

常见的修辞手法:比喻、拟人、排比、夸张、借代、反复等等。

写景角度:高低;远近;虚实;正侧;动静。

语言风格角度:语体色彩,语言腔调,炼字(动词、形容词),叠词、数词运用等。

2.读书札记卡展示和交流

【示例】

3.展示优秀读书札记卡,总结散文鉴赏技巧。

评点《故都的秋》

《故都的秋》运用了衬托的写作手法,写南国之秋是为突出北国之秋的浓度与特色,表达作者对于故都秋的热爱。文中写“青天下驯鸽的飞声”“秋蝉的衰弱的残声”“息列索落”的雨声等,以动衬静,以有声衬无声,给人以幽静的感觉,意境美妙。

运用衬托的手法,要善于利用事物之间的相互关系,言彼衬此,以宾托主,从而获得“彼”愈真而“此”愈明,“宾”愈活则“主”愈显的艺术效果。

比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”在这里作者采用了什么手法?

比喻性的对比。具体来说,“黄酒之与白干”比喻南国之秋秋味平淡,北国之秋秋味浓烈;“稀饭之与馍馍”比喻南国之秋秋味稀薄,北国之秋秋味厚实;“鲈鱼之与大蟹”比喻南国之秋秋味柔软,北国之秋秋味刚强;“黄犬之与骆驼”比喻南国之秋范围狭小,北国之秋范围广大。通过这种比喻性的对比形象地说明南国之秋“色彩不浓,回味不永”的特点。

评点《荷塘月色》

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。

既有比喻又有排比,舞女的裙写出了荷叶的自然灵动,富有动态之美。

“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”

香气是调动了人的嗅觉,歌声是听觉,那又是我们今天讲给同学们的又一种修辞手法。通感即移觉,就是感觉之间的互通,感觉之间的相互转移,是一种把人们的各种感觉,听觉、嗅觉、味觉、触觉等通过比喻的形式沟通起来的特殊修辞手法,如“他笑得很甜”。

【小结】

写景抒情散文常用的表现手法有借景抒情,寓情于景,情景交融,移情于景等。在对景物的描摹中,既要打开感官,视觉、听觉、味觉等多重结合,也要运用多种修辞手法使得景物更加形象生动,如在目前,更要运用对比衬托,侧面描写,动静结合,虚实结合等多种表现手法,体现写景抒情散文的意境之美。

学习任务二 知人论世感深情

(一)问题探究

问题一 郁达夫在描写故都景色背后,抒发了哪些感情?

问题二 “这几天心里颇不宁静”, 欣赏完这无边的荷香月色后,作者内心宁静了吗?

(二)组成调查分析小组,探究问题。

要求:

自由组合,全班分为六组,明确组长,组员分工;

确定主题(以上任选其一);

搜集课文背景资料和作者生平,结合具体文本分析,得出结论。

(结论成果为5分钟PPT.形式汇报,设立主讲人。)

(三)调查分析小组汇报展示。

设立大众评委(各小组推荐一位,共六位)+专业评委(语文老师);设立评分表。

【示例】

主题:“这几天心里颇不宁静”, 欣赏完这无边的荷香月色后,作者内心宁静了吗?

调查分析:

⑴政治说:源于对蒋介石4.12反革命政变的愤懑;源于作者作为一名小资产阶级知识分子面对人生十字路口而产生的苦闷、彷徨。

⑵家庭说:源于家庭生活无奈和现实生活的重压 。

⑶智者说:源于智者不被人理解产生的知音难觅的喟叹和哀愁。

结论:一片荷塘引领我们走进了朱自清的心灵,荷香月色是暂时的超脱,而现实中“猛一抬头,不觉已是自己的门前……妻已熟睡好久了”。在暂时的超脱后,最终还是要回到沉重而黑暗的现实中,因此,作者的内心只是暂得的宁静,现实的问题还是无法回避的,这正是一个知识分子的苦闷与无奈。

【明确】

《故都的秋》中的秋景中融入了作者情感的眷恋、对故都的向往,作者热忱地爱故都,爱故都的人民,爱故都的秋天,结尾有作者直抒胸臆的一句:“这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。”炽热的感情奔涌而出,这是何等的眷恋,何等的激情。但作者的主观情感中又有秋的落寞与哀婉,整篇文章都展示着一种感伤、忧郁而又清静、闲适的情绪,使全文呈现出一种忧伤的、悲凉的基调,因此可以说本文是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

《荷塘月色》围绕着“淡淡的喜悦,淡淡的哀愁”,作者内心有着想要超脱现实而不得的无奈与痛苦。 “胸中藏着一片汪洋,流出来的,只是两滴泪珠。”与其说作者描写的是他看到和感到的一切,不如说作者构造了他希望和向往的世界。月下的荷塘是理想世界,获得短暂的身心安宁,而人终归要回到现实世界,承受无奈与彷徨。

【小结】

王国维在《人间词话》中写道:“有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩。”

作家用一双有情慧眼,用内心的情感,用个人独特的文化审美,赋予了自然万物动人的灵性和别样的情致。

学习任务三 景情交融悟哲思

(一)细读《我与地坛》《赤壁赋》,画出文中情感变化图。

《我与地坛》

“我”——颓废、迷惘(在最好的年纪,两条腿残废)——振作、坦然(在地坛感悟了生死)——从容、豁达(大自然生生不息的规律)——悔恨、痛惜(母亲已不在了)——坚韧、顽强(理解母亲,面对苦难)

《赤壁赋》

乐(良辰美景赏心乐事)——悲(愀然,感怀人生短暂,功业难成)——喜(感悟“变”与“不变”,体悟人生随遇而安,乐观豁达)

(二)研读《我与地坛》《赤壁赋》,除抒情之外,这两篇写景散文与《故》《荷》两篇的不同之处是什么?

【明确】写景抒情之外,更富有哲理意味。二者都在景物之中体会到了人生哲理,使文章在优美意境之外又增添了思想的厚度。

(三)观看访谈类节目《十三邀》《文学的日常》 ,记录访谈类节目问题的设置,学习沟通和交流的技巧。

《十三邀》第三季片头文案:

每一次对话,都是一次意外的相遇,彼此探测不可避免的不安,以及自然到来的释然

它令你重审自我,一些时刻更为坚定,另一些时刻则充满怀疑

它也催你追问生活之意义,它也促你观察生活之矛盾

高速变化的时代与个人意义危机的并存,只有更开放的对话,更多元的思考,才能追寻一种兼容之道。在宽阔的世界中,做一个不狭隘的人

【点拨】

1.每个问题要明确单一,一次发问不要包含多个问题。

2.要围绕主题进行,问题内容要集中。

3.提问语气应有变化。

4.要注意对方的身份、年龄等特点,问题要让对方有回答的空间。

5.不涉及一些敏感问题及隐私问题。

6.问题与问题之间应有衔接过渡。

7.问题应由浅入深。

(四) 模拟一期访谈节目

主题:地坛于史铁生,赤壁于苏轼,意味着什么?

1.角色分配:分成作者组和访谈组,每组不超过6人

2.作者组:搜集写作背景,研读文本,准备回答材料

3.访谈组:搜集写作背景资料,设置访谈问题

4.时间限定:每组十分钟

5.小组推选发言人,两个小组配对组成访谈搭配;班级内部交流,推选优秀访谈搭配。

6.优秀访谈组合拍摄视频,班级交流,分析得失。

【小结】

地坛于史铁生,赤壁于苏轼,意味着什么?

地坛——

(1)我家与地坛很近。

(2)我与地坛有着相同的命运。(“园子”荒芜,“我”残疾)

(3)地坛顽强的生命力给了“我”重新生活的勇气,让“我”领悟到生命的内涵。

(4)地坛为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的背景上,最容易展开对生命的思考。

(5)地坛是对“生命”和“世界”的解读,也是作者的解读,让作者获得新生。

(6)地坛里有我对母亲的回忆,我在地坛中感受到了母亲的爱,懂得了要坚强的承受苦难,要坚韧的活下去,明白了生存的意义、价值。

地坛,是史铁生的精神家园,是灵魂的栖息之所。

赤壁——

(1)怡人的风景,寄情山水,排遣贬官之苦闷

(2)仰慕三国英雄豪杰,引发咏史怀古的情思,

(3)了悟“变”与“不变”道理,从消极走向达观,从颓唐走向坦然。

赤壁,是苏轼身心放松的避风港,是参透生命本真的了悟之所。

学习任务四 山水游记展性灵

(一)自读《登泰山记》,搜集资料,理解天干地支。

古代纪年月日法

(1)年号纪年法:由汉武帝开始有年号。皇帝即位,都要改元,称元年,依次为二年、三年等。例如,乾隆三十九年十二月。

(2)干支纪年法:

天干:甲、乙、丙、丁、戊、已、庚、辛、壬、癸

地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

干支两字相配,六十年周而复始,用以纪年。也可以用来纪日。纪年,例如,丁卯三月;纪日,例如,是月丁未。

年号与干支可以兼用,例如:元丰七年六月丁丑。

简便的干支纪年推算法

公元年÷10,余数-3,得数为天干;

公元年÷12,余数-3,得数为地支。

例如1999年,1999÷10,余数为9,9-3=6,天干为已;1999÷12,余数为7,7-3=4,地支为卯,1999年就是已卯年。

如果余数小于3,加上一个除数再减3。例如2001年,2001÷10,余数是1,加上10等于11,11-3=8,天干为辛;2001÷12,余数是9,9-3=6,地支为巳,2001年就是辛巳年。

如果余数-3得0,就是天干或地支的最末一位。例如1995年,1995÷10,余数为5,5-3=2,天干为乙;1995÷12,余数为3,3-3=0,地支为亥,1995年就是乙亥年。

(二)友人要去登泰山,出发前想了解一些有关泰山的游记,如果你想推荐《登泰山记》这篇文章,请你写下300字左右的推荐语。

【示例】

这篇文章叙述了姚鼐偕友入冬日登泰山观日出的经过,以精练的语言,生动地描写了泰山雪后初晴的瑰丽景色和日出的雄浑景象。“望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然”。这是在山顶上远望和俯视所得的画面。作者纵目远眺,夕阳照耀着泰安城,汶水徂徕好像自然天成的山水画,而山腰间停留着的云雾好像飘带一般,使人感到那种特有的宁静气息,而且设喻新奇,给人以美的享受。你也可以通过此文了解泰山的位置与环境,知晓泰山的人文景观和自然景观,并且感受桐城派文人独特的灵动文笔。

(三)课外阅读《滕王阁序》、《黄冈竹楼记》、《游天台山记》,把喜欢的词句摘录于摘抄本,熟读(背诵)名句。

【小结】

文笔清新秀丽,描绘细致逼真,充满了诗情画意,使人如临其境。

寄情于山水,一山一水一草一木,跳动着作者对自然的向往与喜爱。

在景物的描绘中体现作者特有的文化审美和独特的个性气质。

学习任务五 妙笔生花摹天地

(一)借鉴本单元所学文章的艺术手法,以校园风景为对象,写一篇不少于800字的写景抒情散文。同学交换阅读,互相品评,提出修改建议并编辑成册。

(二)为班级散文集拟写书名,投票选出最佳书名。

(三)班级同学自由组合,分成四个小组,以“菁菁校园,青春足迹”为主题拍摄一个不少于2分钟的短视频。要求小组分工,组长、拍摄、脚本、演员等职责明确。

(四)推选优秀视频上传学校公众号。

拍摄脚本格式如下:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读