第20课正面战场的抗战教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第20课正面战场的抗战教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-07 07:45:16 | ||

图片预览

文档简介

课型 新授课 课题 第20课 正面战场的抗战 课时 1

教材分析 本课主要内容有台儿庄战役、武汉会战和第三次长沙会战等国民党正面战场的抗日史实。抗日战争中以国民党军队为主体的正面战场组织了一系列重要会战,给日军以沉重打击,对中国人民的抗日战争乃至世界反法西斯战争的胜利都有着重大意义。

学情分析 国民党正面战场的抗战是中国近代历史上抗日战争取得胜利的重要原因之一,是需要学生铭记并体会抗日军民英勇无畏的战斗精神。但其距离学生的实际生活较远,学习过程中应更注意以史料实证素养培养学生论从史出的历史素养,且八年级学生在积累一年的历史学习经验中,史料阅读能力和历史事件概括能力皆有所提高,因此本课在讲解中可运用史料和地图加深学生对正面战场作战的理解。

课标要求 列举正面战场的抗战史实,理解正面战场的抗战对于抗日战争胜利的意义,体会中国军民在抗日战争中英勇顽强、不怕牺牲的精神。

教学目标 核心素养:历史学科五大核心素养分别是唯物史观、史料实证、历史解释、时空观念和家国情怀。本课教学主要运用自主学习、史料讨论探究的教学方式,进行问题探究教学,以此培养学生史料实证、历史解释的核心素养。

历史解释:了解台儿庄战役、武汉会战、第三次长沙会战等基本史实,指导学生在了解史实的基础上,培养综合概括历史问题的能力。

时空观念:结合地图、图片和视频。培养学生分析比较历史现象和表达历史观点的能力。

唯物史观:结合史料理解正面战争的抗战对于抗日战争的历史意义。

家国情怀:通过学习正面战场抗战的史实,体会抗日将士在战争中英勇顽强、不怕牺牲的精神,对学生进行国家、民族利益高于党派、阶级利益的爱国主义教育。

教学重难点 重点:台儿庄战役、武汉会战、第三次长沙会战

难点:理解正面战的抗战对于抗日战争胜利的意义

教学方法 讲授法、演示法、情景教学法

学习方法 小组合作探究,讨论法

教学过程

教师活动 学生活动 设计意图 二次备课

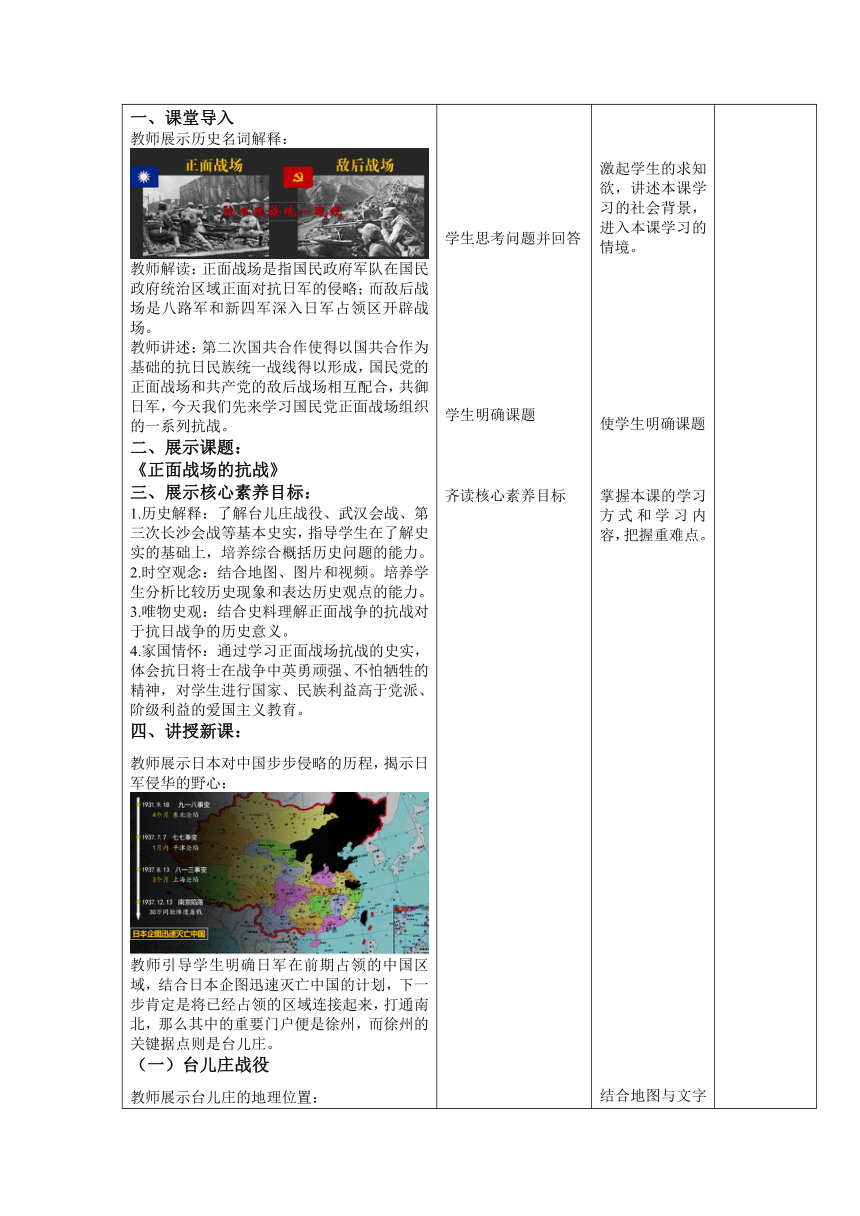

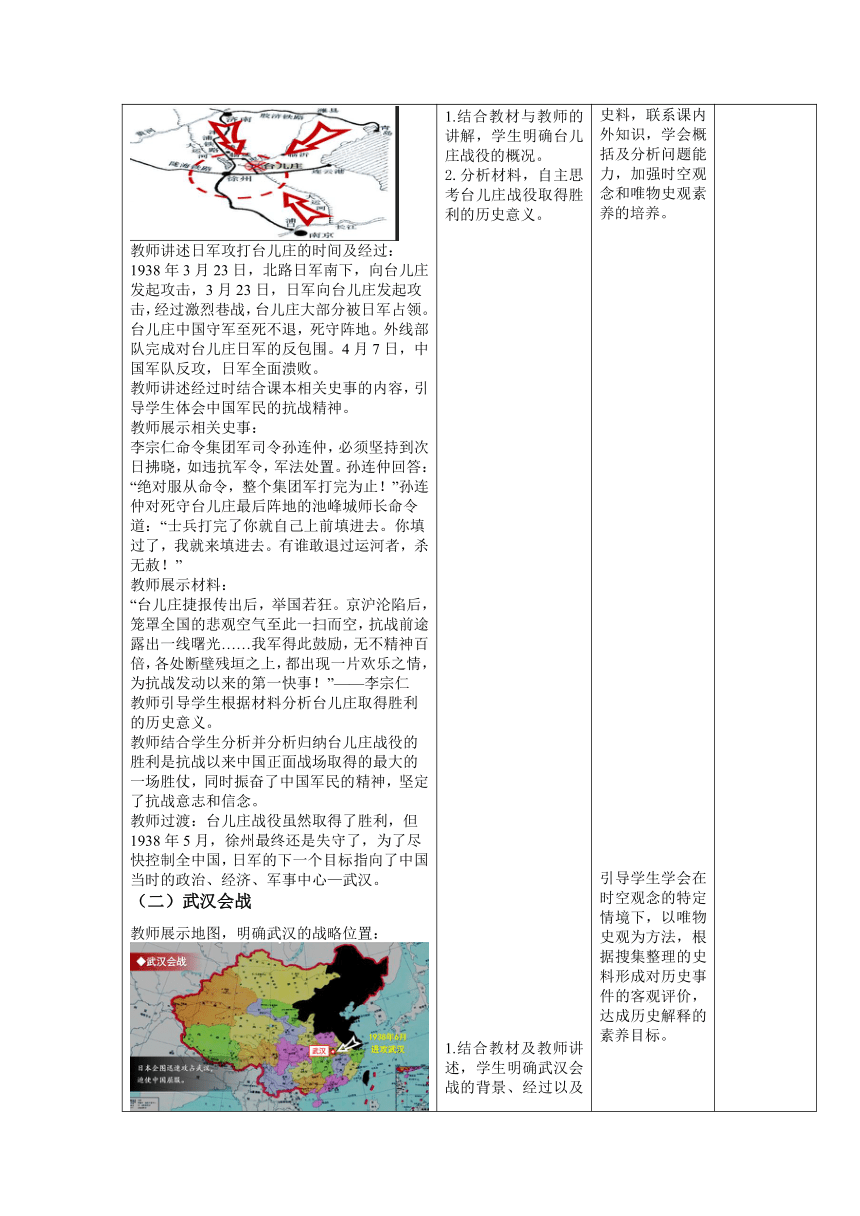

一、课堂导入 教师展示历史名词解释: 教师解读:正面战场是指国民政府军队在国民政府统治区域正面对抗日军的侵略;而敌后战场是八路军和新四军深入日军占领区开辟战场。 教师讲述:第二次国共合作使得以国共合作为基础的抗日民族统一战线得以形成,国民党的正面战场和共产党的敌后战场相互配合,共御日军,今天我们先来学习国民党正面战场组织的一系列抗战。 二、展示课题: 《正面战场的抗战》 三、展示核心素养目标: 1.历史解释:了解台儿庄战役、武汉会战、第三次长沙会战等基本史实,指导学生在了解史实的基础上,培养综合概括历史问题的能力。2.时空观念:结合地图、图片和视频。培养学生分析比较历史现象和表达历史观点的能力。3.唯物史观:结合史料理解正面战争的抗战对于抗日战争的历史意义。 4.家国情怀:通过学习正面战场抗战的史实,体会抗日将士在战争中英勇顽强、不怕牺牲的精神,对学生进行国家、民族利益高于党派、阶级利益的爱国主义教育。 四、讲授新课: 教师展示日本对中国步步侵略的历程,揭示日军侵华的野心: 教师引导学生明确日军在前期占领的中国区域,结合日本企图迅速灭亡中国的计划,下一步肯定是将已经占领的区域连接起来,打通南北,那么其中的重要门户便是徐州,而徐州的关键据点则是台儿庄。 台儿庄战役 教师展示台儿庄的地理位置: 教师讲述日军攻打台儿庄的时间及经过: 1938年3月23日,北路日军南下,向台儿庄发起攻击,3月23日,日军向台儿庄发起攻击,经过激烈巷战,台儿庄大部分被日军占领。 台儿庄中国守军至死不退,死守阵地。外线部队完成对台儿庄日军的反包围。4月7日,中国军队反攻,日军全面溃败。 教师讲述经过时结合课本相关史事的内容,引导学生体会中国军民的抗战精神。 教师展示相关史事: 李宗仁命令集团军司令孙连仲,必须坚持到次日拂晓,如违抗军令,军法处置。孙连仲回答:“绝对服从命令,整个集团军打完为止!”孙连仲对死守台儿庄最后阵地的池峰城师长命令道:“士兵打完了你就自己上前填进去。你填过了,我就来填进去。有谁敢退过运河者,杀无赦!” 教师展示材料: “台儿庄捷报传出后,举国若狂。京沪沦陷后,笼罩全国的悲观空气至此一扫而空,抗战前途露出一线曙光……我军得此鼓励,无不精神百倍,各处断壁残垣之上,都出现一片欢乐之情,为抗战发动以来的第一快事!”——李宗仁 教师引导学生根据材料分析台儿庄取得胜利的历史意义。 教师结合学生分析并分析归纳台儿庄战役的胜利是抗战以来中国正面战场取得的最大的一场胜仗,同时振奋了中国军民的精神,坚定了抗战意志和信念。 教师过渡:台儿庄战役虽然取得了胜利,但1938年5月,徐州最终还是失守了,为了尽快控制全中国,日军的下一个目标指向了中国当时的政治、经济、军事中心—武汉。 武汉会战 教师展示地图,明确武汉的战略位置: 教师讲述武汉在当时的战略地位: 武汉位于平汉、粤汉铁路与长江水道交会处,是中国内陆的重要交通中心,是当时中国第二大城市。日军侵占南京后,国民政府虽然西迁重庆,但政府机关大部和军事统帅部却在武汉,武汉在实际上成为了当时全国军事、政治、经济中心。因此1938年6月,日军集结40多万兵力进攻武汉。中国军队部署100多万人参战,武汉会战开始。 教师展示武汉会战中的重要战役:江西万家岭战役 教师讲述:虽然万家岭战役我们取得了胜利,但当时日军已对武汉形成三面围攻的局势,中国军队不得不撤出武汉,10月25日,武汉沦陷。同时日军趁武汉会战之际,广州兵力空虚,一举占领了广州。 教师展示1938年10月中国的整体局势: 教师引导学生明确抗日战争中已被日军占领的区域,并根据作战时间和战线拉锯较长使学生明确在武汉会战后,日军由于战线过长,兵力物力财力严重不足。于是武汉会战后,抗日战争进入相持阶段。 教师展示日本军力数据对比图: 教师引导学生思考日本军力发生的变化,明确武汉会战的历史意义。 教师结合学生回答明确武汉会战历时4个多月,日本企图迅速灭亡中国的既定战略彻底破灭。武汉会战后,抗日战争进入相持阶段。 教师过渡:抗日战争进入相持阶段后,日军改变了作战策略,于是又卷土重来,进攻连接南北的重要区域—长沙。 (三)第三次长沙会战 教师展示材料及地图: 日军攻占武汉后,中国军队在武汉外围仍保持不少兵力,长沙等地的中国军队对日军控制武汉构成威胁。南京、武汉失守后,长沙乃至整个湖南成为大后方的军事屏障。为此,日本接连三次发动了对长沙的攻势。 第一次长沙会战(1939.9—1939.10) 第二次长沙会战(1941.9—1941.10) 第三次长沙会战(1941.12—1942.1) 教师讲述,在日军侵略的嚣张气焰下,1941年12月,面对日军对长沙发动的第三次进攻,中国军队调集重兵防御,拼死抵抗。 教师展示史料还原第三次长沙会战的真实经过及结果: 材料1:在长沙南门外的修械所高地,负责守卫的中国军队第二十八团与日军展开激烈争夺。一日之内,双方进行了11次拉锯战,阵地多次易手,尸横遍野,战况惨烈。全团将士在团长葛先才的率领下,誓与长沙共存亡,奋勇迎敌,与日军展开肉搏。经过殊死拼杀,全团仅剩58人,最终守住了阵地。 ——《长沙东南郊战场巡礼》 材料2:第三次长沙会战,日军伤亡5.6万余人,中国军队伤亡2.8万余人,中国军队取得了辉煌胜利!相较于盟国在太平洋战场的失利,这次胜利在国内外产生了积极影响。 教师引导学生结合材料明确第三次长沙会战的结果是取得了胜利,且明确第三次长沙会战取得胜利的历史意义。 教师过渡:日军侵华的意图不会因为一次失利而后退,到1944年日军企图打通中国大陆交通线,将侵华日军各部分贯通起来,又再次攻向了长沙。 教师展示豫湘桂战役的概况: 教师结合材料引导学生结合课本内容思考豫湘桂战役国民党大溃败的原因是什么? 教师结合学生发言归纳总结抗战后期,国民政府消极抗日,积极反共,所以导致国民党遭遇抗战以来最大的一次失败,而久经战火的长沙也在这次战役中陷落。 教师展示抗战至1944年日军的占领区示意图: 教师小结:抗日战争中,我国失去了东北、华北、华中和华南的大部分领土,在抗战过程中,我们应该对正面战场作以客观的评价:抗日战争初期,正面战场是抗击日军的主要战场。国民政府积极抗日,沉重打击了日本侵略者。正面战场的作战,牵制了大批日军主力,为敌后战场的开辟创造了有利条件。抗日战争进入战略相持阶段后,国民党抗日开始变得消极,国民党统治集团不肯放弃反共政策,导致大片国土沦丧。总体来说,正面战场的抗战在全民族抗战中起到了巨大作用。 学生思考问题并回答 学生明确课题 齐读核心素养目标 1.结合教材与教师的讲解,学生明确台儿庄战役的概况。 2.分析材料,自主思考台儿庄战役取得胜利的历史意义。 1.结合教材及教师讲述,学生明确武汉会战的背景、经过以及结果。 2.结合材料思考武汉会战的历史意义。 结合教材,明确第三次长沙会战的概况。 结合材料,分析第三次长沙会战的经过和历史意义。 结合材料与教师讲解,明确国民党在抗日战争后期消极抗日、积极反共的做法。 根据教师小结内容。形成对国民党正面战场的客观评价。 激起学生的求知欲,讲述本课学习的社会背景,进入本课学习的情境。 使学生明确课题 掌握本课的学习方式和学习内容,把握重难点。 结合地图与文字史料,联系课内外知识,学会概括及分析问题能力,加强时空观念和唯物史观素养的培养。 引导学生学会在时空观念的特定情境下,以唯物史观为方法,根据搜集整理的史料形成对历史事件的客观评价,达成历史解释的素养目标。 结合与文字史料,联系课内外知识,学会概括及分析问题能力。 加强对唯物史观这一核心素养的培养。

板书设计 第20课:正面战场的抗战

教学反思

教材分析 本课主要内容有台儿庄战役、武汉会战和第三次长沙会战等国民党正面战场的抗日史实。抗日战争中以国民党军队为主体的正面战场组织了一系列重要会战,给日军以沉重打击,对中国人民的抗日战争乃至世界反法西斯战争的胜利都有着重大意义。

学情分析 国民党正面战场的抗战是中国近代历史上抗日战争取得胜利的重要原因之一,是需要学生铭记并体会抗日军民英勇无畏的战斗精神。但其距离学生的实际生活较远,学习过程中应更注意以史料实证素养培养学生论从史出的历史素养,且八年级学生在积累一年的历史学习经验中,史料阅读能力和历史事件概括能力皆有所提高,因此本课在讲解中可运用史料和地图加深学生对正面战场作战的理解。

课标要求 列举正面战场的抗战史实,理解正面战场的抗战对于抗日战争胜利的意义,体会中国军民在抗日战争中英勇顽强、不怕牺牲的精神。

教学目标 核心素养:历史学科五大核心素养分别是唯物史观、史料实证、历史解释、时空观念和家国情怀。本课教学主要运用自主学习、史料讨论探究的教学方式,进行问题探究教学,以此培养学生史料实证、历史解释的核心素养。

历史解释:了解台儿庄战役、武汉会战、第三次长沙会战等基本史实,指导学生在了解史实的基础上,培养综合概括历史问题的能力。

时空观念:结合地图、图片和视频。培养学生分析比较历史现象和表达历史观点的能力。

唯物史观:结合史料理解正面战争的抗战对于抗日战争的历史意义。

家国情怀:通过学习正面战场抗战的史实,体会抗日将士在战争中英勇顽强、不怕牺牲的精神,对学生进行国家、民族利益高于党派、阶级利益的爱国主义教育。

教学重难点 重点:台儿庄战役、武汉会战、第三次长沙会战

难点:理解正面战的抗战对于抗日战争胜利的意义

教学方法 讲授法、演示法、情景教学法

学习方法 小组合作探究,讨论法

教学过程

教师活动 学生活动 设计意图 二次备课

一、课堂导入 教师展示历史名词解释: 教师解读:正面战场是指国民政府军队在国民政府统治区域正面对抗日军的侵略;而敌后战场是八路军和新四军深入日军占领区开辟战场。 教师讲述:第二次国共合作使得以国共合作为基础的抗日民族统一战线得以形成,国民党的正面战场和共产党的敌后战场相互配合,共御日军,今天我们先来学习国民党正面战场组织的一系列抗战。 二、展示课题: 《正面战场的抗战》 三、展示核心素养目标: 1.历史解释:了解台儿庄战役、武汉会战、第三次长沙会战等基本史实,指导学生在了解史实的基础上,培养综合概括历史问题的能力。2.时空观念:结合地图、图片和视频。培养学生分析比较历史现象和表达历史观点的能力。3.唯物史观:结合史料理解正面战争的抗战对于抗日战争的历史意义。 4.家国情怀:通过学习正面战场抗战的史实,体会抗日将士在战争中英勇顽强、不怕牺牲的精神,对学生进行国家、民族利益高于党派、阶级利益的爱国主义教育。 四、讲授新课: 教师展示日本对中国步步侵略的历程,揭示日军侵华的野心: 教师引导学生明确日军在前期占领的中国区域,结合日本企图迅速灭亡中国的计划,下一步肯定是将已经占领的区域连接起来,打通南北,那么其中的重要门户便是徐州,而徐州的关键据点则是台儿庄。 台儿庄战役 教师展示台儿庄的地理位置: 教师讲述日军攻打台儿庄的时间及经过: 1938年3月23日,北路日军南下,向台儿庄发起攻击,3月23日,日军向台儿庄发起攻击,经过激烈巷战,台儿庄大部分被日军占领。 台儿庄中国守军至死不退,死守阵地。外线部队完成对台儿庄日军的反包围。4月7日,中国军队反攻,日军全面溃败。 教师讲述经过时结合课本相关史事的内容,引导学生体会中国军民的抗战精神。 教师展示相关史事: 李宗仁命令集团军司令孙连仲,必须坚持到次日拂晓,如违抗军令,军法处置。孙连仲回答:“绝对服从命令,整个集团军打完为止!”孙连仲对死守台儿庄最后阵地的池峰城师长命令道:“士兵打完了你就自己上前填进去。你填过了,我就来填进去。有谁敢退过运河者,杀无赦!” 教师展示材料: “台儿庄捷报传出后,举国若狂。京沪沦陷后,笼罩全国的悲观空气至此一扫而空,抗战前途露出一线曙光……我军得此鼓励,无不精神百倍,各处断壁残垣之上,都出现一片欢乐之情,为抗战发动以来的第一快事!”——李宗仁 教师引导学生根据材料分析台儿庄取得胜利的历史意义。 教师结合学生分析并分析归纳台儿庄战役的胜利是抗战以来中国正面战场取得的最大的一场胜仗,同时振奋了中国军民的精神,坚定了抗战意志和信念。 教师过渡:台儿庄战役虽然取得了胜利,但1938年5月,徐州最终还是失守了,为了尽快控制全中国,日军的下一个目标指向了中国当时的政治、经济、军事中心—武汉。 武汉会战 教师展示地图,明确武汉的战略位置: 教师讲述武汉在当时的战略地位: 武汉位于平汉、粤汉铁路与长江水道交会处,是中国内陆的重要交通中心,是当时中国第二大城市。日军侵占南京后,国民政府虽然西迁重庆,但政府机关大部和军事统帅部却在武汉,武汉在实际上成为了当时全国军事、政治、经济中心。因此1938年6月,日军集结40多万兵力进攻武汉。中国军队部署100多万人参战,武汉会战开始。 教师展示武汉会战中的重要战役:江西万家岭战役 教师讲述:虽然万家岭战役我们取得了胜利,但当时日军已对武汉形成三面围攻的局势,中国军队不得不撤出武汉,10月25日,武汉沦陷。同时日军趁武汉会战之际,广州兵力空虚,一举占领了广州。 教师展示1938年10月中国的整体局势: 教师引导学生明确抗日战争中已被日军占领的区域,并根据作战时间和战线拉锯较长使学生明确在武汉会战后,日军由于战线过长,兵力物力财力严重不足。于是武汉会战后,抗日战争进入相持阶段。 教师展示日本军力数据对比图: 教师引导学生思考日本军力发生的变化,明确武汉会战的历史意义。 教师结合学生回答明确武汉会战历时4个多月,日本企图迅速灭亡中国的既定战略彻底破灭。武汉会战后,抗日战争进入相持阶段。 教师过渡:抗日战争进入相持阶段后,日军改变了作战策略,于是又卷土重来,进攻连接南北的重要区域—长沙。 (三)第三次长沙会战 教师展示材料及地图: 日军攻占武汉后,中国军队在武汉外围仍保持不少兵力,长沙等地的中国军队对日军控制武汉构成威胁。南京、武汉失守后,长沙乃至整个湖南成为大后方的军事屏障。为此,日本接连三次发动了对长沙的攻势。 第一次长沙会战(1939.9—1939.10) 第二次长沙会战(1941.9—1941.10) 第三次长沙会战(1941.12—1942.1) 教师讲述,在日军侵略的嚣张气焰下,1941年12月,面对日军对长沙发动的第三次进攻,中国军队调集重兵防御,拼死抵抗。 教师展示史料还原第三次长沙会战的真实经过及结果: 材料1:在长沙南门外的修械所高地,负责守卫的中国军队第二十八团与日军展开激烈争夺。一日之内,双方进行了11次拉锯战,阵地多次易手,尸横遍野,战况惨烈。全团将士在团长葛先才的率领下,誓与长沙共存亡,奋勇迎敌,与日军展开肉搏。经过殊死拼杀,全团仅剩58人,最终守住了阵地。 ——《长沙东南郊战场巡礼》 材料2:第三次长沙会战,日军伤亡5.6万余人,中国军队伤亡2.8万余人,中国军队取得了辉煌胜利!相较于盟国在太平洋战场的失利,这次胜利在国内外产生了积极影响。 教师引导学生结合材料明确第三次长沙会战的结果是取得了胜利,且明确第三次长沙会战取得胜利的历史意义。 教师过渡:日军侵华的意图不会因为一次失利而后退,到1944年日军企图打通中国大陆交通线,将侵华日军各部分贯通起来,又再次攻向了长沙。 教师展示豫湘桂战役的概况: 教师结合材料引导学生结合课本内容思考豫湘桂战役国民党大溃败的原因是什么? 教师结合学生发言归纳总结抗战后期,国民政府消极抗日,积极反共,所以导致国民党遭遇抗战以来最大的一次失败,而久经战火的长沙也在这次战役中陷落。 教师展示抗战至1944年日军的占领区示意图: 教师小结:抗日战争中,我国失去了东北、华北、华中和华南的大部分领土,在抗战过程中,我们应该对正面战场作以客观的评价:抗日战争初期,正面战场是抗击日军的主要战场。国民政府积极抗日,沉重打击了日本侵略者。正面战场的作战,牵制了大批日军主力,为敌后战场的开辟创造了有利条件。抗日战争进入战略相持阶段后,国民党抗日开始变得消极,国民党统治集团不肯放弃反共政策,导致大片国土沦丧。总体来说,正面战场的抗战在全民族抗战中起到了巨大作用。 学生思考问题并回答 学生明确课题 齐读核心素养目标 1.结合教材与教师的讲解,学生明确台儿庄战役的概况。 2.分析材料,自主思考台儿庄战役取得胜利的历史意义。 1.结合教材及教师讲述,学生明确武汉会战的背景、经过以及结果。 2.结合材料思考武汉会战的历史意义。 结合教材,明确第三次长沙会战的概况。 结合材料,分析第三次长沙会战的经过和历史意义。 结合材料与教师讲解,明确国民党在抗日战争后期消极抗日、积极反共的做法。 根据教师小结内容。形成对国民党正面战场的客观评价。 激起学生的求知欲,讲述本课学习的社会背景,进入本课学习的情境。 使学生明确课题 掌握本课的学习方式和学习内容,把握重难点。 结合地图与文字史料,联系课内外知识,学会概括及分析问题能力,加强时空观念和唯物史观素养的培养。 引导学生学会在时空观念的特定情境下,以唯物史观为方法,根据搜集整理的史料形成对历史事件的客观评价,达成历史解释的素养目标。 结合与文字史料,联系课内外知识,学会概括及分析问题能力。 加强对唯物史观这一核心素养的培养。

板书设计 第20课:正面战场的抗战

教学反思

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹