2.3 喀斯特、海岸和冰川地貌(共35张ppt)

文档属性

| 名称 | 2.3 喀斯特、海岸和冰川地貌(共35张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 44.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-12-07 10:19:51 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

喀斯特地貌

冰川地貌

海岸地貌

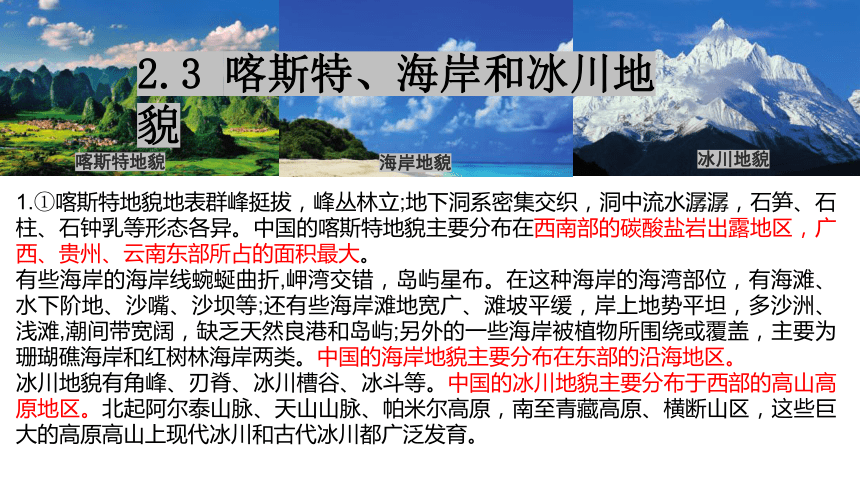

2.3 喀斯特、海岸和冰川地貌

1.①喀斯特地貌地表群峰挺拔,峰丛林立;地下洞系密集交织,洞中流水潺潺,石笋、石柱、石钟乳等形态各异。中国的喀斯特地貌主要分布在西南部的碳酸盐岩出露地区,广西、贵州、云南东部所占的面积最大。

有些海岸的海岸线蜿蜒曲折,岬湾交错,岛屿星布。在这种海岸的海湾部位,有海滩、水下阶地、沙嘴、沙坝等;还有些海岸滩地宽广、滩坡平缓,岸上地势平坦,多沙洲、浅滩,潮间带宽阔,缺乏天然良港和岛屿;另外的一些海岸被植物所围绕或覆盖,主要为珊瑚礁海岸和红树林海岸两类。中国的海岸地貌主要分布在东部的沿海地区。

冰川地貌有角峰、刃脊、冰川槽谷、冰斗等。中国的冰川地貌主要分布于西部的高山高原地区。北起阿尔泰山脉、天山山脉、帕米尔高原,南至青藏高原、横断山区,这些巨大的高原高山上现代冰川和古代冰川都广泛发育。

数亿年前

中国南方还是一片汪洋

大量海洋生物的钙质骨骼

以及其他碳酸盐类物质不断沉积

形成了总厚度达10千米的碳酸盐岩地层

1.海底沉积碳酸盐(浅海沉积)

2.地壳抬升,碳酸岩出露地表

之后沧海桑田

巨厚的碳酸盐岩从海底抬升为陆地

中国南方气候湿热

每年800-2000mm的降雨不断落下

水流流量大、流速快,溶蚀强

3.碳酸岩的岩石形态被流水溶蚀改造

喀斯特地貌

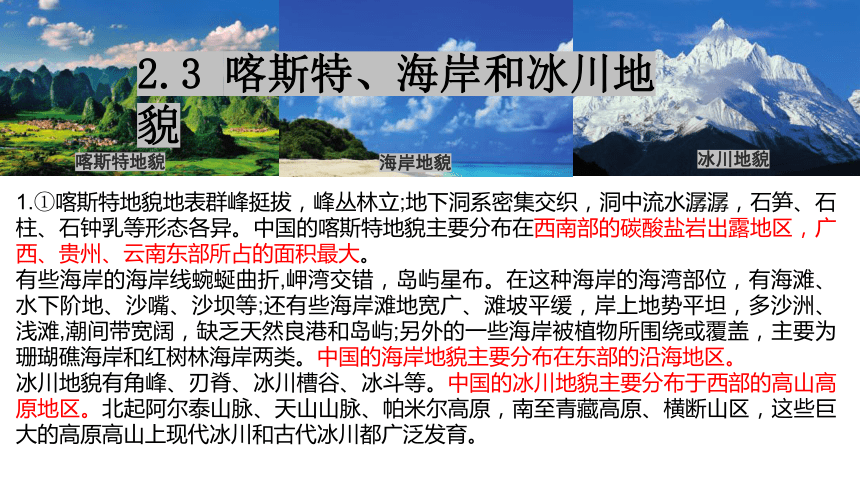

喀斯特地貌又称岩溶地貌,是可溶性岩石(以石灰岩为主)受地表水、地下水的溶蚀作用和伴随的机械作用所形成的各种地貌。

喀斯特地貌形成条件

(1)可溶性岩石如石灰岩广布

(2)岩石具有一定的裂隙和孔隙,利于地表水渗透到地下,发生溶蚀作用

(3)高温多雨的气候条件

(4)地形坡度大,水体流动性强

喀斯特地貌形成的原理(喀斯特作用)

喀斯特地貌主要是含有二氧化碳的水对可溶性石灰岩的溶蚀和沉积过程。

(1)溶蚀作用

CaCO 3+CO2 +H2O =Ca(HCO3)2

(2)沉积作用

Ca(HCO) = CaCO 3 ↓ + H2O + CO ↑

CaCO 3 + CO2 +H2O Ca(HCO3)2

(地表)溶蚀

(地下)沉积

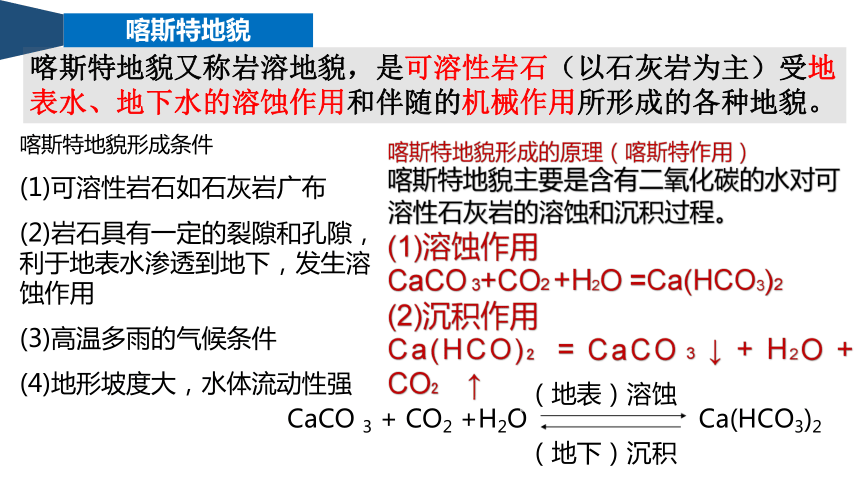

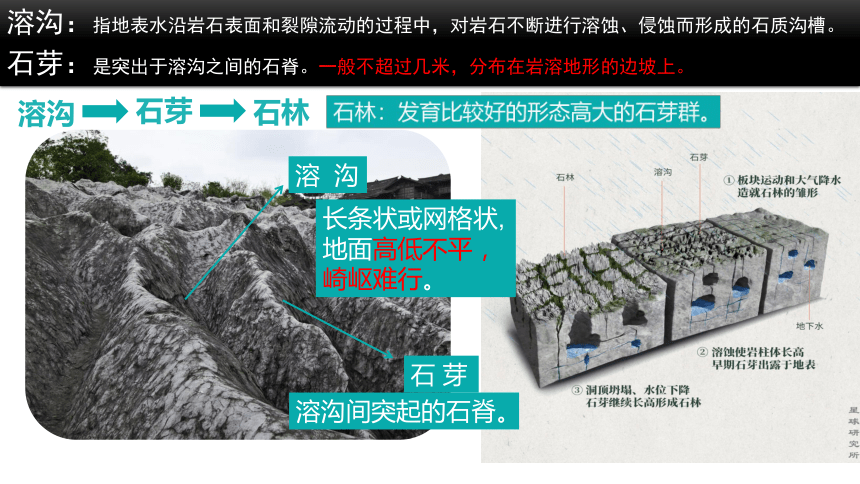

溶 沟

长条状或网格状,地面高低不平,崎岖难行。

石 芽

溶沟间突起的石脊。

溶沟

石芽

石林

溶沟:指地表水沿岩石表面和裂隙流动的过程中,对岩石不断进行溶蚀、侵蚀而形成的石质沟槽。

石芽:是突出于溶沟之间的石脊。一般不超过几米,分布在岩溶地形的边坡上。

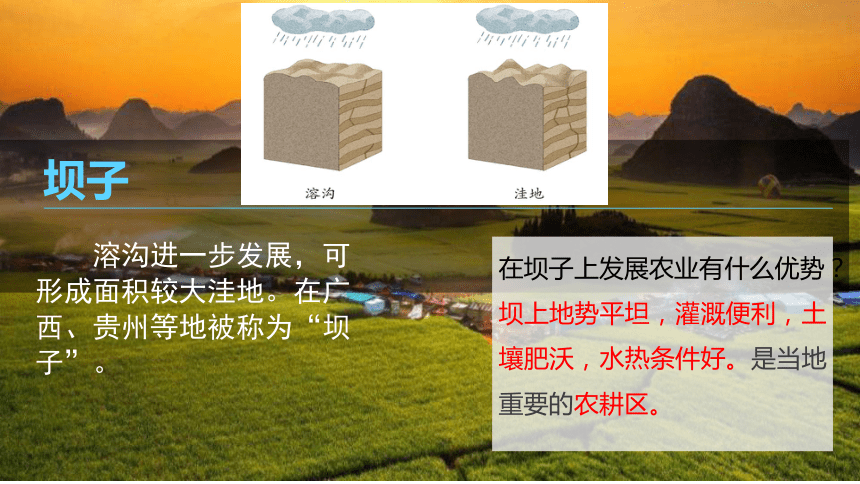

坝子

溶沟进一步发展,可形成面积较大洼地。在广西、贵州等地被称为“坝子”。

在坝子上发展农业有什么优势?

坝上地势平坦,灌溉便利,土壤肥沃,水热条件好。是当地重要的农耕区。

峰丛:洼地形成之后,地壳上升,在极厚的可溶性岩石区域,水流切割出连绵不绝的群峰。基部相连并成簇分布,常呈锥状耸立,峰与峰之间多为马鞍形,被称为峰丛。

相对高度200—300m 形成峰丛——洼地地貌。

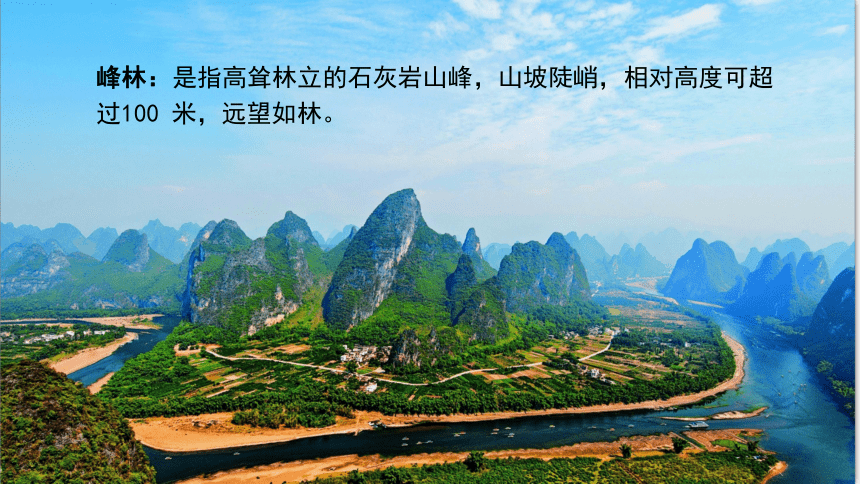

峰林:是指高耸林立的石灰岩山峰,山坡陡峭,相对高度可超过100 米,远望如林。

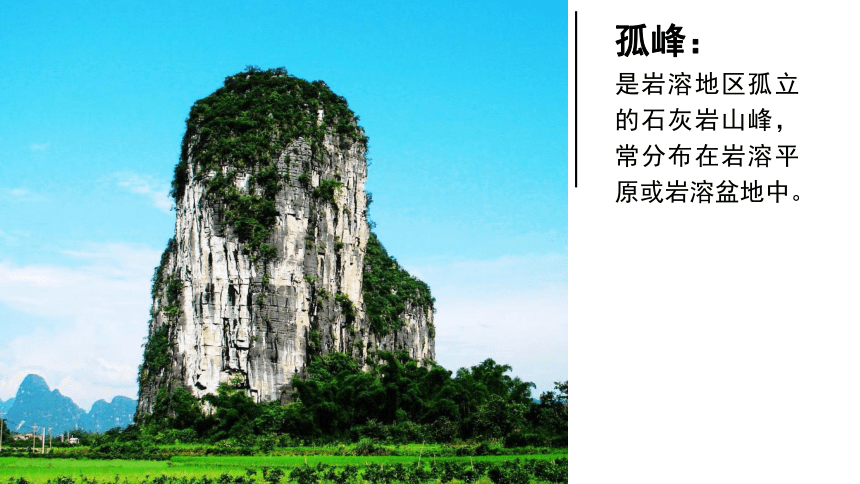

孤峰是岩溶地区孤立的石灰岩山峰,多分布在岩溶平原或岩溶盆地中。

孤峰:

是岩溶地区孤立的石灰岩山峰,常分布在岩溶平原或岩溶盆地中。

首先大气降水在平坦的岩石表面溶蚀出 ,溶沟进一步加深加宽就形成了 ,溶沟相互交错,将岩石分割成 ,溶沟加深形成 ,大量山峰被溶蚀变矮甚至消失,剩余 ,孤峰进一步被溶蚀成 。

溶沟

溶蚀洼地

峰丛

峰林

孤峰

残丘

地表喀斯特地貌景观演变示意

广西桂林的兴坪古镇,位于阳朔县东北部,具体地点是距县城25公里的漓江转弯处。

此图中,碧水荡漾、清澈见底的漓江将两岸的青山一分为二,梦幻的白雾围着山峦舞动,一只竹筏在渔夫的划动下,悠然自得的行驶其中,整幅画好似一派人间仙境。

山川奇特、风景秀丽,地理环境得天独厚,属典型的岩溶地貌。

塌陷的喀斯特漏斗又称为天坑。

重庆奉节小寨天坑

溶斗(喀斯特漏斗):喀斯特地区一种口大底小的圆锥形洼地,平面轮廓为圆形或椭圆形,溶斗下部常有落水洞通往地下。

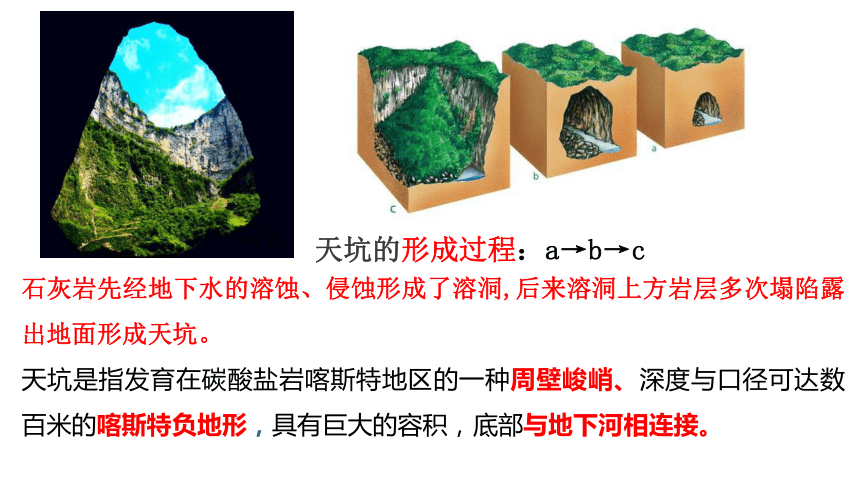

天坑的形成过程:a→b→c

石灰岩先经地下水的溶蚀、侵蚀形成了溶洞,后来溶洞上方岩层多次塌陷露出地面形成天坑。

天坑是指发育在碳酸盐岩喀斯特地区的一种周壁峻峭、深度与口径可达数百米的喀斯特负地形,具有巨大的容积,底部与地下河相连接。

在合适的条件下,富含Ca(HCO3)2的地下热水接近或出露于地表时,因CO2大量逸出,导致 CaCO3沉积,形成钙华。

四川黄龙五彩池

湖南张家界黄龙洞

溶洞:地下水沿着岩石裂隙不断地溶蚀形成的地下洞穴,

长数米到数百千米。

石钟乳:从洞顶向下由碳酸盐沉淀

堆积形成的倒锥状石钟乳。

石笋:从洞底向上由碳酸盐沉淀

堆积形成的竹笋状石笋。

石柱:石钟乳和石笋相对生长

连接在一起形成石柱。

活动:阅读课本P58材料,完成相关任务。

1.归纳“中国南方喀斯特”的分布特点。

主要分布在我国南方的山地、丘陵地区,集中分布在广西、云南、贵州和重庆等地。

活动

中国南方喀斯特的形成原因

①气候:降水丰富,气温较高,利于喀斯特地貌发育

②地质:石灰岩厚度大,质地纯,分布广泛;断裂破碎,岩石透水性好。

③水文:地表水和地下水丰富,流动性好,水的溶蚀力强;水中含CO2、

酸类物质多,溶蚀能力强。

④植物:植物根系排放酸性物质多,溶蚀能力强。

喀斯特地貌对人类活动(生产、生活)的影响

利:

弊:

1.自然景观奇特,旅游资源丰富,利于旅游业发展

2.地下水资源丰富且水质优良

3.坝子土层深厚肥沃,可作农业基地

4.矿产资源(石灰岩,铝土矿)丰富,可以作为建筑材料

5.有些溶洞可作地下工厂和地下仓库

6.部分洞穴可作地下水库,用于发电灌溉

农业

平地少、土层浅薄贫瘠

地表水缺乏,旱灾发生频率增加

交通等工程建设

地表崎岖不平

地下多溶洞和暗河,工程建设难度大

地质条件复杂(崩塌、断层等),地质灾害频繁

生态脆弱

水土流失严重,导致石漠化,土地退化;耕地减少,人地矛盾突出

总结喀斯特地貌类型:

分类 代表性形态 成因

地表 石芽、峰林、峰丛、孤峰、残丘、石林

溶沟、洼地、谷地

地下 溶洞、地下河

石钟乳、石笋、石柱

溶蚀

沉积

部位· 名称 景观特点

喀斯特溶蚀地貌 溶沟 地表水对岩石进行溶蚀、侵蚀而形成的石质沟槽

石芽 凸出于溶沟之间的石脊

石林 发育比较好的石芽群

峰丛 基座相连的群峰

峰林 高耸林立的石灰岩山峰

孤峰 孤立的石灰岩山峰

溶斗 口大底小的圆锥形洼地

喀斯特沉积地貌 钙华 不均匀分布,常形成钙华坝、钙化湖等

石钟乳 碳酸钙在洞顶沉积形成的倒锥状堆积体

石笋 碳酸钙在洞底沉积形成的类似竹笋的堆积体

石柱 石笋与石钟乳相连在一起

冰碛湖:冰川消融时,终碛物堵塞河道或冰川谷形成湖盆,积水成湖。

在冰川侵蚀山体的过程中,大量碎屑随冰川流动,碎屑在冰流两侧聚集形成侧碛(qì)垄,在冰川末端聚集形成终碛垄。

典型的冰川沉积地貌有冰碛湖、冰碛平原。

冰川在重力作用下沿谷地向下移动时,往往夹带巨大的破碎的岩石前进,它可以磨蚀地表成为凹地(如冰斗等),积水后形成湖泊,称为冰蚀湖。

冰碛地貌是由冰川堆积形成的地貌,冰碛物堆积的各种地形总称冰碛地貌。

冰碛物岩石分选性较差,磨圆度较差。

海蚀地貌

海蚀崖

海蚀平台

海蚀柱

沉积地貌

包括海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等。

海岸地貌分类

第二课时 海岸地貌

①基岩海岸:由岩石组成的海岸。主要特征是岸线曲折、湾岬相间、岸坡陡峭、滩沙狭窄。

②生物海岸:分为珊瑚礁海岸和红树林海岸两类。

③砂质海岸:通常是由松散的、很软、很细的物质如细砂、粉砂和淤泥组成的,海岸线比较平直,海滩比较宽,也比较长。

④淤泥质海岸:是由淤泥或杂以粉沙的淤泥组成,多分布在输入细颗粒泥沙的大河入海口沿岸。

海岸类型

海蚀地貌

海蚀崖

海蚀平台

海蚀柱

沉积地貌

包括海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等。

海岸地貌分类

海蚀地貌

海蚀崖

海蚀平台

海蚀柱

海积地貌

包括海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等。

海岸地貌分类

在海浪的长期侵蚀下,基岩下部被掏空,上部塌落,形成高出海面的陡崖,叫海蚀崖

海蚀崖逐渐后退,在海蚀崖前方形成微微向海倾斜的平台,称为海蚀平台

海蚀崖

海蚀平台

海蚀地貌的形成过程

岩石海岸

海蚀穴

海蚀崖

海蚀平台

海蚀柱

海浪侵蚀

上部岩石垮塌

不断后退

残留其上

洞穴互

相贯通

海蚀拱桥

上部岩石垮塌

(1)指出图中的海蚀、海积地貌,描述它们的形态特点。

海蚀崖属于海蚀地貌,其为高出海平面的陡崖。

海滩、沙嘴、离岸堤属于海积地貌。沙嘴指从陆地凸入水中的状似尾巴的狭长沙滩。

离岸堤是海浪携带的泥沙在没有到达水边线以前就堆积下来,在一定位置上形成的出露水面的堤状堆积体。

探究活动

海积地貌:泥沙来源比较丰富的海岸,在波浪和沿岸流的共同作用下,泥沙发生堆积形成的,包括海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等。

(2)海滩是海岸边缘的沙砾堆积体。砾石组成的海滩坡度较大,沙质海滩的坡度则较小。沙质海滩往往成为人们休闲度假的理想场所,试说明其中的道理。

海滩是指由海水搬运的沉积物堆积而形成的岸,海滩可分为砾石滩、粗沙滩和细沙难。

当沉积物来自悬崖或附近的沿岸山脉时,海滩主要由这些岩石矿物颗粒组成,粒度相对较大,多为砾石。当沉积物主要来自河流远距离搬运时,海滩的沉积物质较细,是因为只有颗粒就小的粉沙与黏土粒级的沉积物才容易输运人海。沙质海岸其滩肩常由干燥的沙子组成.是进行阳光浴、沙滩排球、烧烤、篝火晚会等的理想场所。滩面的沙子湿而坚硬,是跑步者喜欢的地方。

探究活动

(3)水下沙坝是大致与海岸线平行的长条形水下堆积体,常为保护海岸免遭波浪冲刷的一道屏障。

人工挖沙破坏水下沙坝,会加剧海浪对海岸带的侵蚀与破坏作用,造成海岸带基础设施的毁损以及海水倒灌现象,还会加剧风暴潮、海啸等海洋灾害对海岸带的破坏程度。

探究活动

岬角,又称“地角”,是海岸带凸出在海中的陡峭、狭窄的尖角,常见于半岛的前端,如我国山东半岛的成山角、南非开普半岛的好望角等。据此,回答下面问题:

在波浪不断侵蚀下,岬角海岸通常会出现哪些海蚀地貌?

岬角处岩石性质及其结构不同,在海水侵蚀作用下,两侧形成海蚀洞穴;

随着海水的进一步侵蚀,岬角两侧海蚀洞被蚀穿而形成海蚀拱桥;

海蚀拱桥顶部风化崩塌,形成残留于海中的柱状岩石,即海蚀柱。

冰川作用:冰川对地球表面的侵蚀、搬运和堆积作用

冰川地貌:冰川作用导致地表形态变化所形成的地貌

冰川地貌

冰斗:

山岳冰川上源集聚冰雪的围椅状凹地,三面岩壁陡峭,底部较平缓。

角峰:各个方向的冰斗向山体溯源侵蚀,冰斗后壁不断后退,山峰越来越陡峭.

刃脊

角峰

巨大的冰流贯穿山麓,还会塑造出开 阔的冰川槽谷,因其横剖面呈U字形又得名

U形谷。

冰川槽谷(U形谷)

地貌特点:

峡湾深入陆地,两侧平直、崖壁峭拔、谷底宽阔、深度很大。

形成过程:①冰川侵蚀地表形成U型谷;

②气候变暖,U型谷中的冰川消融;

③海水入侵淹没U型谷,形成峡湾。

1. 比较冰川作用形成的 U 形谷与

流水作用形成的 V 形谷的形态差异。

U形谷谷底一般较平直而宽阔,两壁陡立。冰川沿由地面滑动侵蚀形成的沟谷,在冰川的创蚀作用下不断加深、加宽,山嘴部分因阻挡冰川流动而被刨蚀掉。

V形谷两壁较陡,谷底狭窄。在河流的上游以及山区河流,河水在垂直方向上的侵蚀作用大,这样使河谷的加深速度快于拓宽速度,从而在横断面上呈V形谷。

探究活动

探究活动

冰碛湖:冰川消融时,终碛物堵塞河道或冰川谷形成湖盆,积水成湖。

在冰川侵蚀山体的过程中,大量碎屑随冰川流动,碎屑在冰流两侧聚集形成侧碛(qì)垄,在冰川末端聚集形成终碛垄。

典型的冰川沉积地貌有冰碛湖、冰碛平原。

冰川在重力作用下沿谷地向下移动时,往往夹带巨大的破碎的岩石前进,它可以磨蚀地表成为凹地(如冰斗等),积水后形成湖泊,称为冰蚀湖。

冰碛地貌是由冰川堆积形成的地貌,冰碛物堆积的各种地形总称冰碛地貌。

冰碛物岩石分选性较差,磨圆度较差。

喀斯特地貌

冰川地貌

海岸地貌

2.3 喀斯特、海岸和冰川地貌

1.①喀斯特地貌地表群峰挺拔,峰丛林立;地下洞系密集交织,洞中流水潺潺,石笋、石柱、石钟乳等形态各异。中国的喀斯特地貌主要分布在西南部的碳酸盐岩出露地区,广西、贵州、云南东部所占的面积最大。

有些海岸的海岸线蜿蜒曲折,岬湾交错,岛屿星布。在这种海岸的海湾部位,有海滩、水下阶地、沙嘴、沙坝等;还有些海岸滩地宽广、滩坡平缓,岸上地势平坦,多沙洲、浅滩,潮间带宽阔,缺乏天然良港和岛屿;另外的一些海岸被植物所围绕或覆盖,主要为珊瑚礁海岸和红树林海岸两类。中国的海岸地貌主要分布在东部的沿海地区。

冰川地貌有角峰、刃脊、冰川槽谷、冰斗等。中国的冰川地貌主要分布于西部的高山高原地区。北起阿尔泰山脉、天山山脉、帕米尔高原,南至青藏高原、横断山区,这些巨大的高原高山上现代冰川和古代冰川都广泛发育。

数亿年前

中国南方还是一片汪洋

大量海洋生物的钙质骨骼

以及其他碳酸盐类物质不断沉积

形成了总厚度达10千米的碳酸盐岩地层

1.海底沉积碳酸盐(浅海沉积)

2.地壳抬升,碳酸岩出露地表

之后沧海桑田

巨厚的碳酸盐岩从海底抬升为陆地

中国南方气候湿热

每年800-2000mm的降雨不断落下

水流流量大、流速快,溶蚀强

3.碳酸岩的岩石形态被流水溶蚀改造

喀斯特地貌

喀斯特地貌又称岩溶地貌,是可溶性岩石(以石灰岩为主)受地表水、地下水的溶蚀作用和伴随的机械作用所形成的各种地貌。

喀斯特地貌形成条件

(1)可溶性岩石如石灰岩广布

(2)岩石具有一定的裂隙和孔隙,利于地表水渗透到地下,发生溶蚀作用

(3)高温多雨的气候条件

(4)地形坡度大,水体流动性强

喀斯特地貌形成的原理(喀斯特作用)

喀斯特地貌主要是含有二氧化碳的水对可溶性石灰岩的溶蚀和沉积过程。

(1)溶蚀作用

CaCO 3+CO2 +H2O =Ca(HCO3)2

(2)沉积作用

Ca(HCO) = CaCO 3 ↓ + H2O + CO ↑

CaCO 3 + CO2 +H2O Ca(HCO3)2

(地表)溶蚀

(地下)沉积

溶 沟

长条状或网格状,地面高低不平,崎岖难行。

石 芽

溶沟间突起的石脊。

溶沟

石芽

石林

溶沟:指地表水沿岩石表面和裂隙流动的过程中,对岩石不断进行溶蚀、侵蚀而形成的石质沟槽。

石芽:是突出于溶沟之间的石脊。一般不超过几米,分布在岩溶地形的边坡上。

坝子

溶沟进一步发展,可形成面积较大洼地。在广西、贵州等地被称为“坝子”。

在坝子上发展农业有什么优势?

坝上地势平坦,灌溉便利,土壤肥沃,水热条件好。是当地重要的农耕区。

峰丛:洼地形成之后,地壳上升,在极厚的可溶性岩石区域,水流切割出连绵不绝的群峰。基部相连并成簇分布,常呈锥状耸立,峰与峰之间多为马鞍形,被称为峰丛。

相对高度200—300m 形成峰丛——洼地地貌。

峰林:是指高耸林立的石灰岩山峰,山坡陡峭,相对高度可超过100 米,远望如林。

孤峰是岩溶地区孤立的石灰岩山峰,多分布在岩溶平原或岩溶盆地中。

孤峰:

是岩溶地区孤立的石灰岩山峰,常分布在岩溶平原或岩溶盆地中。

首先大气降水在平坦的岩石表面溶蚀出 ,溶沟进一步加深加宽就形成了 ,溶沟相互交错,将岩石分割成 ,溶沟加深形成 ,大量山峰被溶蚀变矮甚至消失,剩余 ,孤峰进一步被溶蚀成 。

溶沟

溶蚀洼地

峰丛

峰林

孤峰

残丘

地表喀斯特地貌景观演变示意

广西桂林的兴坪古镇,位于阳朔县东北部,具体地点是距县城25公里的漓江转弯处。

此图中,碧水荡漾、清澈见底的漓江将两岸的青山一分为二,梦幻的白雾围着山峦舞动,一只竹筏在渔夫的划动下,悠然自得的行驶其中,整幅画好似一派人间仙境。

山川奇特、风景秀丽,地理环境得天独厚,属典型的岩溶地貌。

塌陷的喀斯特漏斗又称为天坑。

重庆奉节小寨天坑

溶斗(喀斯特漏斗):喀斯特地区一种口大底小的圆锥形洼地,平面轮廓为圆形或椭圆形,溶斗下部常有落水洞通往地下。

天坑的形成过程:a→b→c

石灰岩先经地下水的溶蚀、侵蚀形成了溶洞,后来溶洞上方岩层多次塌陷露出地面形成天坑。

天坑是指发育在碳酸盐岩喀斯特地区的一种周壁峻峭、深度与口径可达数百米的喀斯特负地形,具有巨大的容积,底部与地下河相连接。

在合适的条件下,富含Ca(HCO3)2的地下热水接近或出露于地表时,因CO2大量逸出,导致 CaCO3沉积,形成钙华。

四川黄龙五彩池

湖南张家界黄龙洞

溶洞:地下水沿着岩石裂隙不断地溶蚀形成的地下洞穴,

长数米到数百千米。

石钟乳:从洞顶向下由碳酸盐沉淀

堆积形成的倒锥状石钟乳。

石笋:从洞底向上由碳酸盐沉淀

堆积形成的竹笋状石笋。

石柱:石钟乳和石笋相对生长

连接在一起形成石柱。

活动:阅读课本P58材料,完成相关任务。

1.归纳“中国南方喀斯特”的分布特点。

主要分布在我国南方的山地、丘陵地区,集中分布在广西、云南、贵州和重庆等地。

活动

中国南方喀斯特的形成原因

①气候:降水丰富,气温较高,利于喀斯特地貌发育

②地质:石灰岩厚度大,质地纯,分布广泛;断裂破碎,岩石透水性好。

③水文:地表水和地下水丰富,流动性好,水的溶蚀力强;水中含CO2、

酸类物质多,溶蚀能力强。

④植物:植物根系排放酸性物质多,溶蚀能力强。

喀斯特地貌对人类活动(生产、生活)的影响

利:

弊:

1.自然景观奇特,旅游资源丰富,利于旅游业发展

2.地下水资源丰富且水质优良

3.坝子土层深厚肥沃,可作农业基地

4.矿产资源(石灰岩,铝土矿)丰富,可以作为建筑材料

5.有些溶洞可作地下工厂和地下仓库

6.部分洞穴可作地下水库,用于发电灌溉

农业

平地少、土层浅薄贫瘠

地表水缺乏,旱灾发生频率增加

交通等工程建设

地表崎岖不平

地下多溶洞和暗河,工程建设难度大

地质条件复杂(崩塌、断层等),地质灾害频繁

生态脆弱

水土流失严重,导致石漠化,土地退化;耕地减少,人地矛盾突出

总结喀斯特地貌类型:

分类 代表性形态 成因

地表 石芽、峰林、峰丛、孤峰、残丘、石林

溶沟、洼地、谷地

地下 溶洞、地下河

石钟乳、石笋、石柱

溶蚀

沉积

部位· 名称 景观特点

喀斯特溶蚀地貌 溶沟 地表水对岩石进行溶蚀、侵蚀而形成的石质沟槽

石芽 凸出于溶沟之间的石脊

石林 发育比较好的石芽群

峰丛 基座相连的群峰

峰林 高耸林立的石灰岩山峰

孤峰 孤立的石灰岩山峰

溶斗 口大底小的圆锥形洼地

喀斯特沉积地貌 钙华 不均匀分布,常形成钙华坝、钙化湖等

石钟乳 碳酸钙在洞顶沉积形成的倒锥状堆积体

石笋 碳酸钙在洞底沉积形成的类似竹笋的堆积体

石柱 石笋与石钟乳相连在一起

冰碛湖:冰川消融时,终碛物堵塞河道或冰川谷形成湖盆,积水成湖。

在冰川侵蚀山体的过程中,大量碎屑随冰川流动,碎屑在冰流两侧聚集形成侧碛(qì)垄,在冰川末端聚集形成终碛垄。

典型的冰川沉积地貌有冰碛湖、冰碛平原。

冰川在重力作用下沿谷地向下移动时,往往夹带巨大的破碎的岩石前进,它可以磨蚀地表成为凹地(如冰斗等),积水后形成湖泊,称为冰蚀湖。

冰碛地貌是由冰川堆积形成的地貌,冰碛物堆积的各种地形总称冰碛地貌。

冰碛物岩石分选性较差,磨圆度较差。

海蚀地貌

海蚀崖

海蚀平台

海蚀柱

沉积地貌

包括海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等。

海岸地貌分类

第二课时 海岸地貌

①基岩海岸:由岩石组成的海岸。主要特征是岸线曲折、湾岬相间、岸坡陡峭、滩沙狭窄。

②生物海岸:分为珊瑚礁海岸和红树林海岸两类。

③砂质海岸:通常是由松散的、很软、很细的物质如细砂、粉砂和淤泥组成的,海岸线比较平直,海滩比较宽,也比较长。

④淤泥质海岸:是由淤泥或杂以粉沙的淤泥组成,多分布在输入细颗粒泥沙的大河入海口沿岸。

海岸类型

海蚀地貌

海蚀崖

海蚀平台

海蚀柱

沉积地貌

包括海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等。

海岸地貌分类

海蚀地貌

海蚀崖

海蚀平台

海蚀柱

海积地貌

包括海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等。

海岸地貌分类

在海浪的长期侵蚀下,基岩下部被掏空,上部塌落,形成高出海面的陡崖,叫海蚀崖

海蚀崖逐渐后退,在海蚀崖前方形成微微向海倾斜的平台,称为海蚀平台

海蚀崖

海蚀平台

海蚀地貌的形成过程

岩石海岸

海蚀穴

海蚀崖

海蚀平台

海蚀柱

海浪侵蚀

上部岩石垮塌

不断后退

残留其上

洞穴互

相贯通

海蚀拱桥

上部岩石垮塌

(1)指出图中的海蚀、海积地貌,描述它们的形态特点。

海蚀崖属于海蚀地貌,其为高出海平面的陡崖。

海滩、沙嘴、离岸堤属于海积地貌。沙嘴指从陆地凸入水中的状似尾巴的狭长沙滩。

离岸堤是海浪携带的泥沙在没有到达水边线以前就堆积下来,在一定位置上形成的出露水面的堤状堆积体。

探究活动

海积地貌:泥沙来源比较丰富的海岸,在波浪和沿岸流的共同作用下,泥沙发生堆积形成的,包括海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等。

(2)海滩是海岸边缘的沙砾堆积体。砾石组成的海滩坡度较大,沙质海滩的坡度则较小。沙质海滩往往成为人们休闲度假的理想场所,试说明其中的道理。

海滩是指由海水搬运的沉积物堆积而形成的岸,海滩可分为砾石滩、粗沙滩和细沙难。

当沉积物来自悬崖或附近的沿岸山脉时,海滩主要由这些岩石矿物颗粒组成,粒度相对较大,多为砾石。当沉积物主要来自河流远距离搬运时,海滩的沉积物质较细,是因为只有颗粒就小的粉沙与黏土粒级的沉积物才容易输运人海。沙质海岸其滩肩常由干燥的沙子组成.是进行阳光浴、沙滩排球、烧烤、篝火晚会等的理想场所。滩面的沙子湿而坚硬,是跑步者喜欢的地方。

探究活动

(3)水下沙坝是大致与海岸线平行的长条形水下堆积体,常为保护海岸免遭波浪冲刷的一道屏障。

人工挖沙破坏水下沙坝,会加剧海浪对海岸带的侵蚀与破坏作用,造成海岸带基础设施的毁损以及海水倒灌现象,还会加剧风暴潮、海啸等海洋灾害对海岸带的破坏程度。

探究活动

岬角,又称“地角”,是海岸带凸出在海中的陡峭、狭窄的尖角,常见于半岛的前端,如我国山东半岛的成山角、南非开普半岛的好望角等。据此,回答下面问题:

在波浪不断侵蚀下,岬角海岸通常会出现哪些海蚀地貌?

岬角处岩石性质及其结构不同,在海水侵蚀作用下,两侧形成海蚀洞穴;

随着海水的进一步侵蚀,岬角两侧海蚀洞被蚀穿而形成海蚀拱桥;

海蚀拱桥顶部风化崩塌,形成残留于海中的柱状岩石,即海蚀柱。

冰川作用:冰川对地球表面的侵蚀、搬运和堆积作用

冰川地貌:冰川作用导致地表形态变化所形成的地貌

冰川地貌

冰斗:

山岳冰川上源集聚冰雪的围椅状凹地,三面岩壁陡峭,底部较平缓。

角峰:各个方向的冰斗向山体溯源侵蚀,冰斗后壁不断后退,山峰越来越陡峭.

刃脊

角峰

巨大的冰流贯穿山麓,还会塑造出开 阔的冰川槽谷,因其横剖面呈U字形又得名

U形谷。

冰川槽谷(U形谷)

地貌特点:

峡湾深入陆地,两侧平直、崖壁峭拔、谷底宽阔、深度很大。

形成过程:①冰川侵蚀地表形成U型谷;

②气候变暖,U型谷中的冰川消融;

③海水入侵淹没U型谷,形成峡湾。

1. 比较冰川作用形成的 U 形谷与

流水作用形成的 V 形谷的形态差异。

U形谷谷底一般较平直而宽阔,两壁陡立。冰川沿由地面滑动侵蚀形成的沟谷,在冰川的创蚀作用下不断加深、加宽,山嘴部分因阻挡冰川流动而被刨蚀掉。

V形谷两壁较陡,谷底狭窄。在河流的上游以及山区河流,河水在垂直方向上的侵蚀作用大,这样使河谷的加深速度快于拓宽速度,从而在横断面上呈V形谷。

探究活动

探究活动

冰碛湖:冰川消融时,终碛物堵塞河道或冰川谷形成湖盆,积水成湖。

在冰川侵蚀山体的过程中,大量碎屑随冰川流动,碎屑在冰流两侧聚集形成侧碛(qì)垄,在冰川末端聚集形成终碛垄。

典型的冰川沉积地貌有冰碛湖、冰碛平原。

冰川在重力作用下沿谷地向下移动时,往往夹带巨大的破碎的岩石前进,它可以磨蚀地表成为凹地(如冰斗等),积水后形成湖泊,称为冰蚀湖。

冰碛地貌是由冰川堆积形成的地貌,冰碛物堆积的各种地形总称冰碛地貌。

冰碛物岩石分选性较差,磨圆度较差。