第18课 从九一八事变到西安事变 课件(12张)

文档属性

| 名称 | 第18课 从九一八事变到西安事变 课件(12张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 20.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-07 19:25:12 | ||

图片预览

文档简介

(共12张PPT)

第18课 从九一八事变到西安事变

——探抗日民族统一战线的初步形成

(1931.9.18-1936.12.12)

抗日战争的开始

局部抗战

材料一:“惟欲征服支那,必先征服满蒙,如欲征服世界,必先征服支那。”

——《田中奏折》

材料三:今天之满蒙地位……不仅在我国国防上,就在经济上,也可以说是我国的生命线。” ——《田中奏折》

材料二:1929-1933年,世界资本主义经济危机波及日本。为了摆脱经济和政治困境,日本急于发动侵略战争。日本军部势力和关东军下决心要制造事端,武装夺取中国东北

(2)日本急于转嫁经济危机,加紧侵华(国际形势)

(4)蒋介石积极内战给日本可乘之机(国内形势)

一、抗日战争爆发的原因

(1)日本蓄谋已久(大陆政策)

材料四:1930年11月至1931年9月,国民政府集中重兵三次“围剿”红军,无心北顾。

(3)日本将中国东北视为生命线

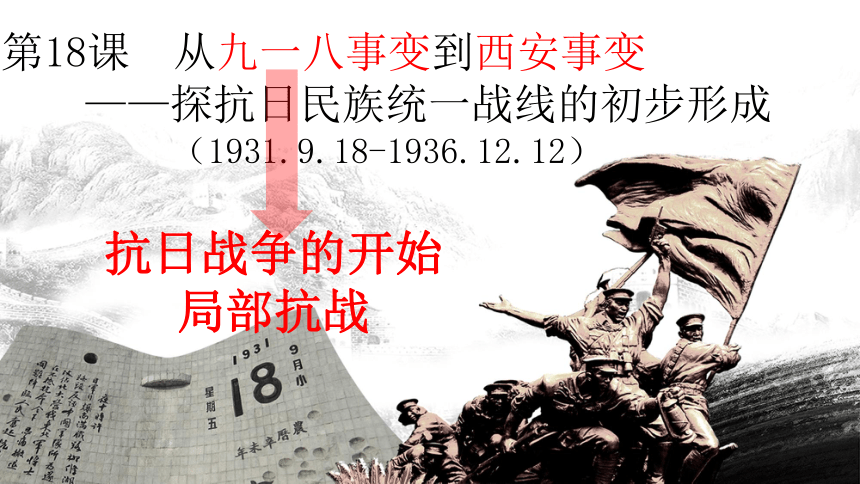

二、九一八事变与局部抗战

九一八事变 概况 背景/原因

时间

经过

结果 影响

1931年9月18日

制造借口:柳条湖事件

军事进攻:日军袭击中国东北军驻地北大营,占领沈阳。

日本蓄谋已久(大陆政策)

①只有4个月时间,东三省沦亡

②日本扶植清朝末代皇帝溥仪,建立伪满洲国

①九一八事变成为中国人民抗日战争的起点,揭开了世界反法西斯战争的序幕;②中日民族矛盾上升为中国社会的最主要矛盾

“屠杀人民”

事变前:“无论日本军队此后如何在东北寻衅,我方应予不抵抗,力避冲突” —蒋介石给张学良密电

事变后:“力避冲突,以免事态扩大”。

东北军奉命:“即使勒令缴械,占入营房,均可听其自便。”

九一八事变后,国民政府对日本侵略的态度?

不抵抗政策

材料一:蒋介石:攘外必先安内,去腐乃能防蠹。

——1931年7月13日《告全国同胞—致安内攘外书》

材料二:“一、此次之所以命令不抵抗主义,是因将此次事变诉诸于国际公审,以外交求得最后胜利。二、尚未到与日军抗争之时机,因此各军将士对日人依然平常那样对待,不得侵害。”

——《9月26日张学良对东北陆海军发布的对日不抵抗训令》

1、南京国民政府奉行“攘外必先安内”政策

2、寄希望于国际联盟调停

3、日本国力大大强于中国,抗日必亡,应力避争端

东北人民和未撤走的东北军

1936年,中国共产党领导的东北抗日联军成立

组织抗日义勇军

中国共产党派杨靖宇

组织游击队开展抗日游击战争

东北将领马占山

杨靖宇

东北抗日队伍抗击日军

二、九一八事变与局部抗战

三、华北危机与一二·九运动

日军侵占山海关

1933年1月

1935年下

“华北自治运动”

中华民族到了最危险的时刻!

华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了!

(1)时间:

(2)地点:

(3)口号:

(4)结果:

(5)意义:

1935年12月9日

北平新华门前

“打倒日本帝国主义”

“反对华北自治”

“停止内战,一致抗日”等

反动军警用大刀、水龙、木棍镇压青年学生

三、华北危机与一二·九运动

揭露了日本侵略者企图吞并华北的阴谋,

打击了国民政府对日妥协的政策,

促进了全国抗日救亡运动新高潮的到来。

1935年8月,共产党发表《八一宣言》,号召停止内战,一致抗日。

1935年底,瓦窑堡会议确定了建立抗日民族统一战线的方针。

九一八事变丢了东北

秦土协定丢了察哈尔

淞沪协定日本驻军上海

塘沽协定丢掉长城以北

何梅协定丢了整个河北

……

1936年12月4日,蒋介石到西安督战。张学良、杨虎城共同向蒋面谏却遭到蒋拒谏。蒋介石令张学良、杨虎城立即进攻陕北红军,否则将其所部分别调往福建、安徽。

1、背景

三、西安事变

共产党:

提出要建立抗日民族统一战线。

国民党:

蒋介石坚持“攘外必先安内”的反动政策,置民族大义于不顾。

东北沦亡、华北危机,中日民族矛盾上升为最主要矛盾。

国内形势:

张、杨个人:

张学良、杨虎城的爱国心是西安事变爆发的个人因素。

一二·九学生运动的推动。

2、概况

三、西安事变

2.人物:

3.目的:

张学良、杨虎城

逼迫蒋介石抗日

4.经过:

张、杨扣蒋,实行“兵谏”;通电全国,要求停止内战,一致抗日。

1.时间:

1936年12月12日

张学良

杨虎城

兵谏

中共共产党从全民族的利益出发,主张和平解决,联蒋抗日,派周恩来到西安参加谈判,与各方面协商。

5.中共态度:

三、西安事变

6.结果:

和平解决;蒋介石被迫接受停止内战、联共抗日等条件。

7.意义:

(1)揭开了国共两党由内战到联合抗日的序幕,成为扭转时局的关键。

(2)十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

第18课 从九一八事变到西安事变

——探抗日民族统一战线的初步形成

(1931.9.18-1936.12.12)

抗日战争的开始

局部抗战

材料一:“惟欲征服支那,必先征服满蒙,如欲征服世界,必先征服支那。”

——《田中奏折》

材料三:今天之满蒙地位……不仅在我国国防上,就在经济上,也可以说是我国的生命线。” ——《田中奏折》

材料二:1929-1933年,世界资本主义经济危机波及日本。为了摆脱经济和政治困境,日本急于发动侵略战争。日本军部势力和关东军下决心要制造事端,武装夺取中国东北

(2)日本急于转嫁经济危机,加紧侵华(国际形势)

(4)蒋介石积极内战给日本可乘之机(国内形势)

一、抗日战争爆发的原因

(1)日本蓄谋已久(大陆政策)

材料四:1930年11月至1931年9月,国民政府集中重兵三次“围剿”红军,无心北顾。

(3)日本将中国东北视为生命线

二、九一八事变与局部抗战

九一八事变 概况 背景/原因

时间

经过

结果 影响

1931年9月18日

制造借口:柳条湖事件

军事进攻:日军袭击中国东北军驻地北大营,占领沈阳。

日本蓄谋已久(大陆政策)

①只有4个月时间,东三省沦亡

②日本扶植清朝末代皇帝溥仪,建立伪满洲国

①九一八事变成为中国人民抗日战争的起点,揭开了世界反法西斯战争的序幕;②中日民族矛盾上升为中国社会的最主要矛盾

“屠杀人民”

事变前:“无论日本军队此后如何在东北寻衅,我方应予不抵抗,力避冲突” —蒋介石给张学良密电

事变后:“力避冲突,以免事态扩大”。

东北军奉命:“即使勒令缴械,占入营房,均可听其自便。”

九一八事变后,国民政府对日本侵略的态度?

不抵抗政策

材料一:蒋介石:攘外必先安内,去腐乃能防蠹。

——1931年7月13日《告全国同胞—致安内攘外书》

材料二:“一、此次之所以命令不抵抗主义,是因将此次事变诉诸于国际公审,以外交求得最后胜利。二、尚未到与日军抗争之时机,因此各军将士对日人依然平常那样对待,不得侵害。”

——《9月26日张学良对东北陆海军发布的对日不抵抗训令》

1、南京国民政府奉行“攘外必先安内”政策

2、寄希望于国际联盟调停

3、日本国力大大强于中国,抗日必亡,应力避争端

东北人民和未撤走的东北军

1936年,中国共产党领导的东北抗日联军成立

组织抗日义勇军

中国共产党派杨靖宇

组织游击队开展抗日游击战争

东北将领马占山

杨靖宇

东北抗日队伍抗击日军

二、九一八事变与局部抗战

三、华北危机与一二·九运动

日军侵占山海关

1933年1月

1935年下

“华北自治运动”

中华民族到了最危险的时刻!

华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了!

(1)时间:

(2)地点:

(3)口号:

(4)结果:

(5)意义:

1935年12月9日

北平新华门前

“打倒日本帝国主义”

“反对华北自治”

“停止内战,一致抗日”等

反动军警用大刀、水龙、木棍镇压青年学生

三、华北危机与一二·九运动

揭露了日本侵略者企图吞并华北的阴谋,

打击了国民政府对日妥协的政策,

促进了全国抗日救亡运动新高潮的到来。

1935年8月,共产党发表《八一宣言》,号召停止内战,一致抗日。

1935年底,瓦窑堡会议确定了建立抗日民族统一战线的方针。

九一八事变丢了东北

秦土协定丢了察哈尔

淞沪协定日本驻军上海

塘沽协定丢掉长城以北

何梅协定丢了整个河北

……

1936年12月4日,蒋介石到西安督战。张学良、杨虎城共同向蒋面谏却遭到蒋拒谏。蒋介石令张学良、杨虎城立即进攻陕北红军,否则将其所部分别调往福建、安徽。

1、背景

三、西安事变

共产党:

提出要建立抗日民族统一战线。

国民党:

蒋介石坚持“攘外必先安内”的反动政策,置民族大义于不顾。

东北沦亡、华北危机,中日民族矛盾上升为最主要矛盾。

国内形势:

张、杨个人:

张学良、杨虎城的爱国心是西安事变爆发的个人因素。

一二·九学生运动的推动。

2、概况

三、西安事变

2.人物:

3.目的:

张学良、杨虎城

逼迫蒋介石抗日

4.经过:

张、杨扣蒋,实行“兵谏”;通电全国,要求停止内战,一致抗日。

1.时间:

1936年12月12日

张学良

杨虎城

兵谏

中共共产党从全民族的利益出发,主张和平解决,联蒋抗日,派周恩来到西安参加谈判,与各方面协商。

5.中共态度:

三、西安事变

6.结果:

和平解决;蒋介石被迫接受停止内战、联共抗日等条件。

7.意义:

(1)揭开了国共两党由内战到联合抗日的序幕,成为扭转时局的关键。

(2)十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹