人教版八上语文第五单元复习课件

文档属性

| 名称 | 人教版八上语文第五单元复习课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-01-02 20:59:36 | ||

图片预览

文档简介

课件104张PPT。第五单元复习

《桃花源记》

《爱莲说》《陋室铭》

《核舟记》

《大道之行也》

《杜甫诗三首》21.桃花源记陶渊明:名 潜,字元亮,私谥

“靖节先生”,自号“五柳先生”,东晋诗人。

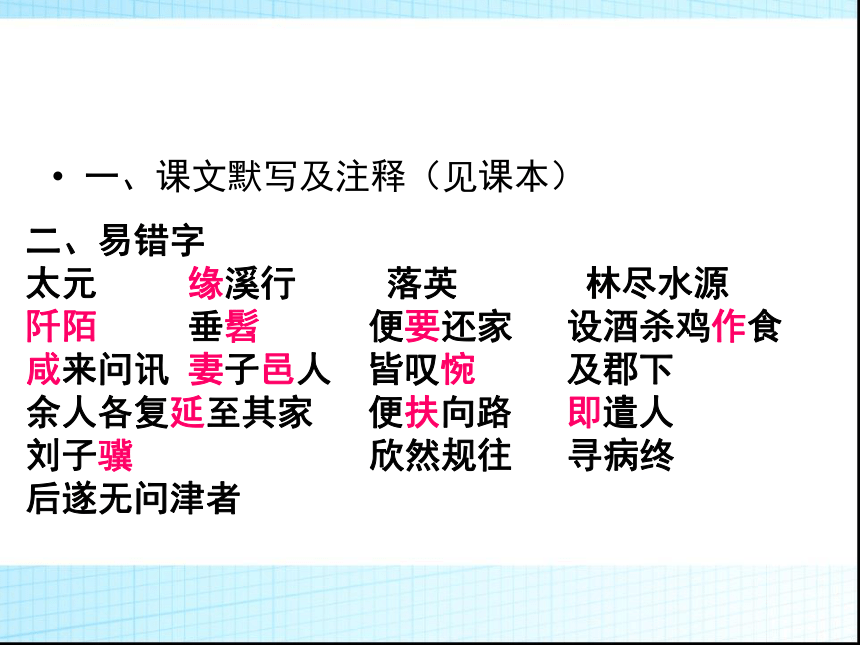

一、课文默写及注释(见课本)二、易错字

太元 缘溪行 落英 林尽水源

阡陌 垂髫 便要还家 设酒杀鸡作食

咸来问讯 妻子邑人 皆叹惋 及郡下

余人各复延至其家 便扶向路 即遣人

刘子骥 欣然规往 寻病终

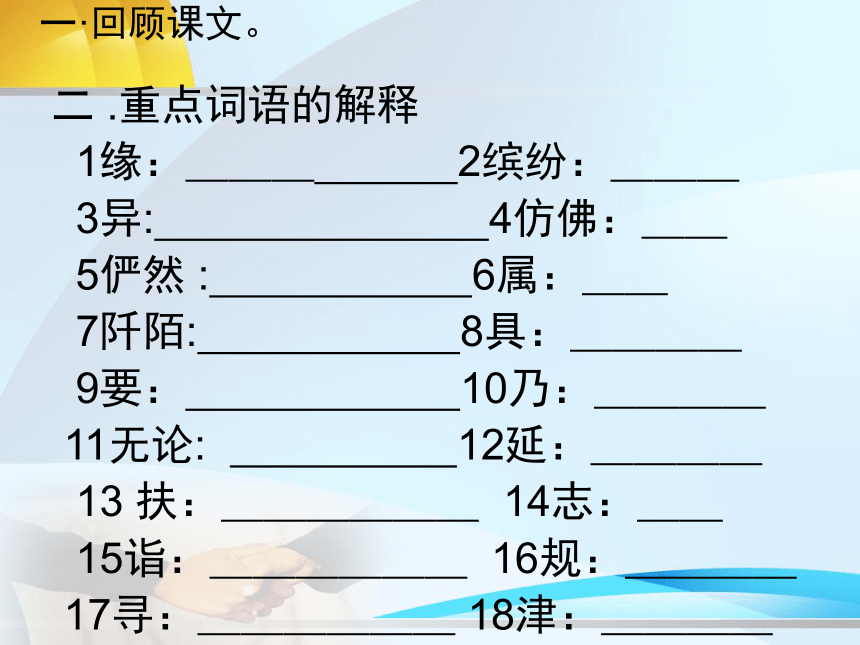

后遂无问津者一·回顾课文。 二 .重点词语的解释

1缘:___ 2缤纷:___

3异: 4仿佛:__

5俨然 : 6属:__

7阡陌: 8具:____

9要: 10乃:____

11无论: 12延:____

13 扶:______ 14志:__

15诣:______ 16规:____

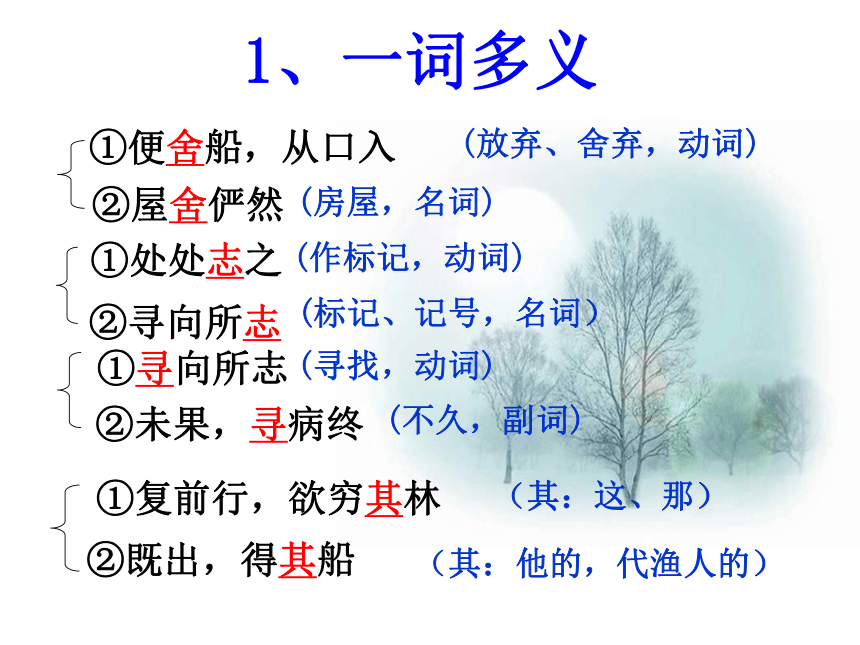

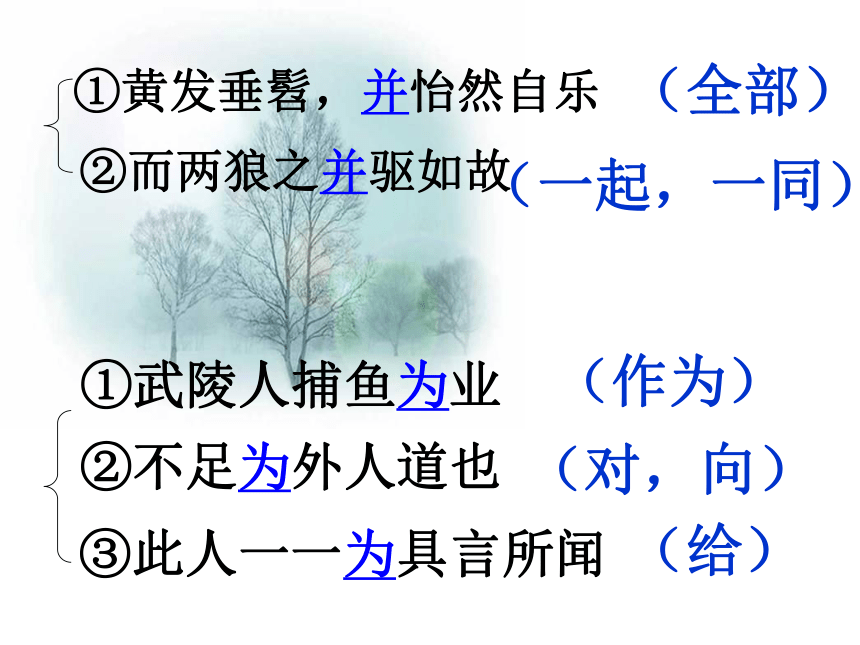

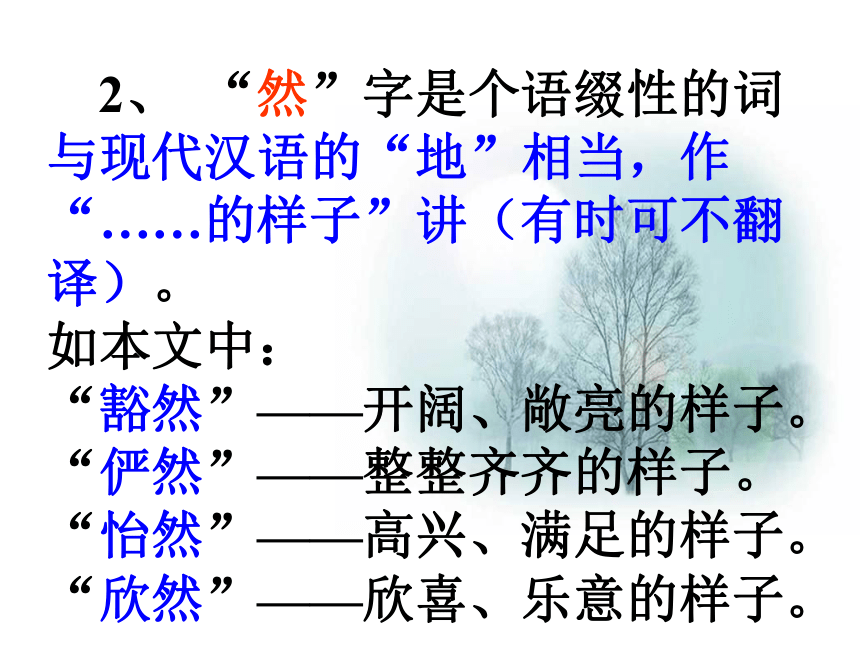

17寻:______ 18津:____ 1、一词多义①便舍船,从口入(放弃、舍弃,动词)②屋舍俨然(房屋,名词)①处处志之 (作标记,动词) ②寻向所志 (标记、记号,名词) ①寻向所志 (寻找,动词)②未果,寻病终(不久,副词) ①复前行,欲穷其林(其:这、那)②既出,得其船(其:他的,代渔人的) ②而两狼之并驱如故?①黄发垂髫,并怡然自乐(全部)(一起,一同)①武陵人捕鱼为业(作为)②不足为外人道也(对,向) ③此人一一为具言所闻(给) 2、 “然”字是个语缀性的词

与现代汉语的“地”相当,作“……的样子”讲(有时可不翻译)。

如本文中:

“豁然”——开阔、敞亮的样子。

“俨然”——整整齐齐的样子。

“怡然”——高兴、满足的样子。

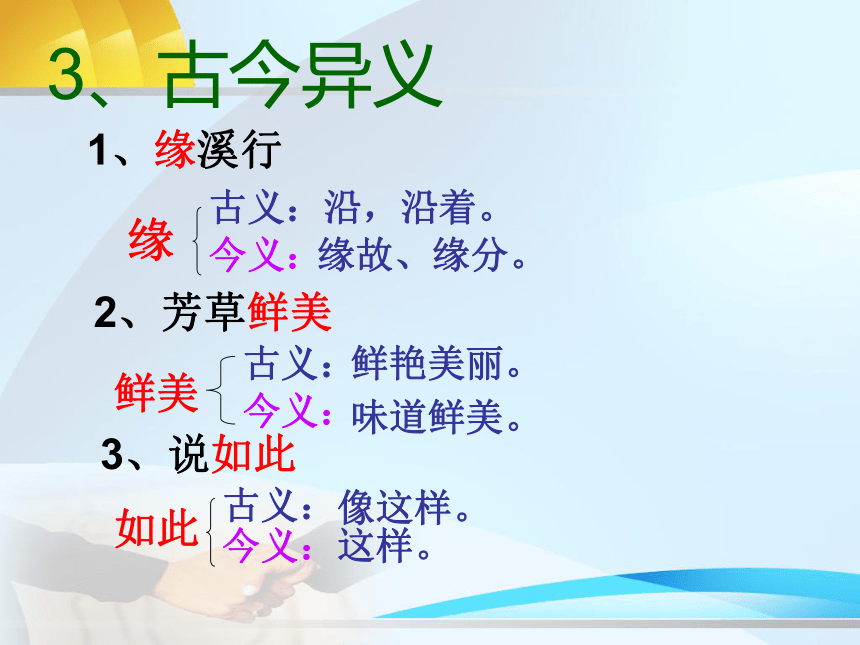

“欣然”——欣喜、乐意的样子。3、古今异义2、芳草鲜美

味道鲜美。

1、缘溪行

缘故、缘分。3、说如此 这样。缘鲜美如此古义:今义:古义:今义:古义:今义:沿,沿着。

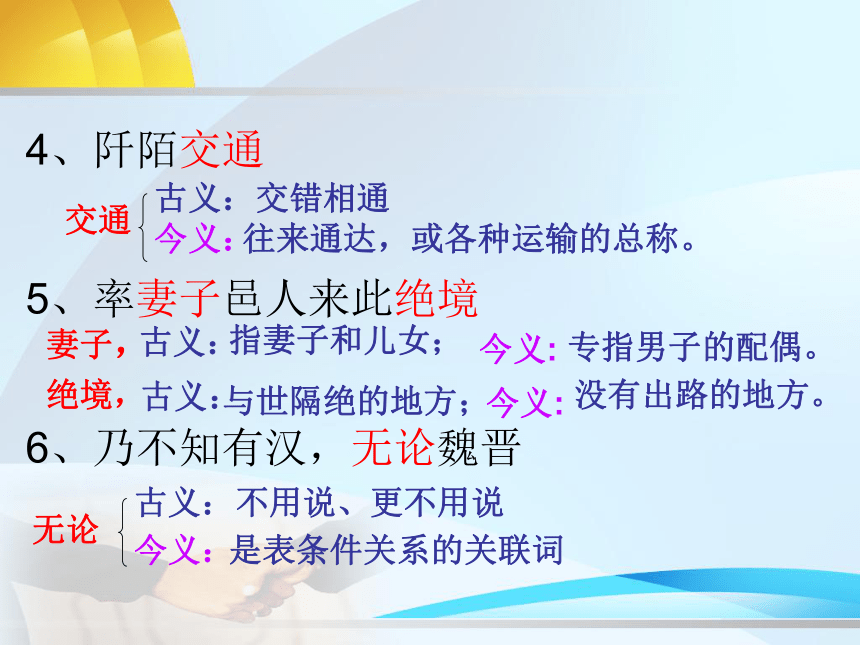

鲜艳美丽。 像这样。 4、阡陌交通

往来通达,或各种运输的总称。

5、率妻子邑人来此绝境

没有出路的地方。

6、乃不知有汉,无论魏晋

是表条件关系的关联词交通古义:今义:妻子,绝境,专指男子的配偶。古义:今义:与世隔绝的地方;古义: 今义:无论古义:今义:指妻子和儿女;交错相通 不用说、更不用说

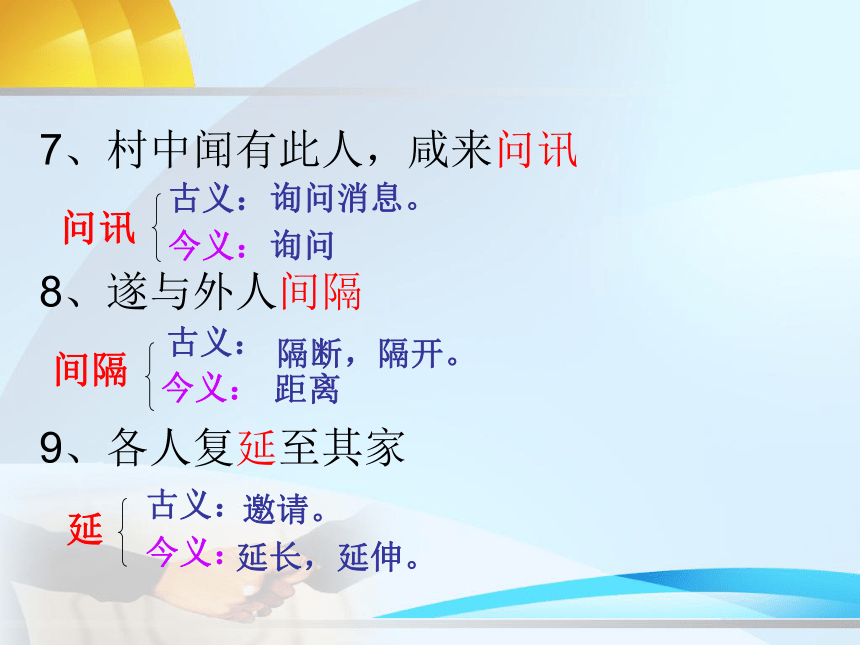

8、遂与外人间隔

隔断,隔开。

7、村中闻有此人,咸来问讯

询问消息。9、各人复延至其家

延长,延伸。问讯古义:今义:间隔古义:今义:延古义:今义:询问

距离

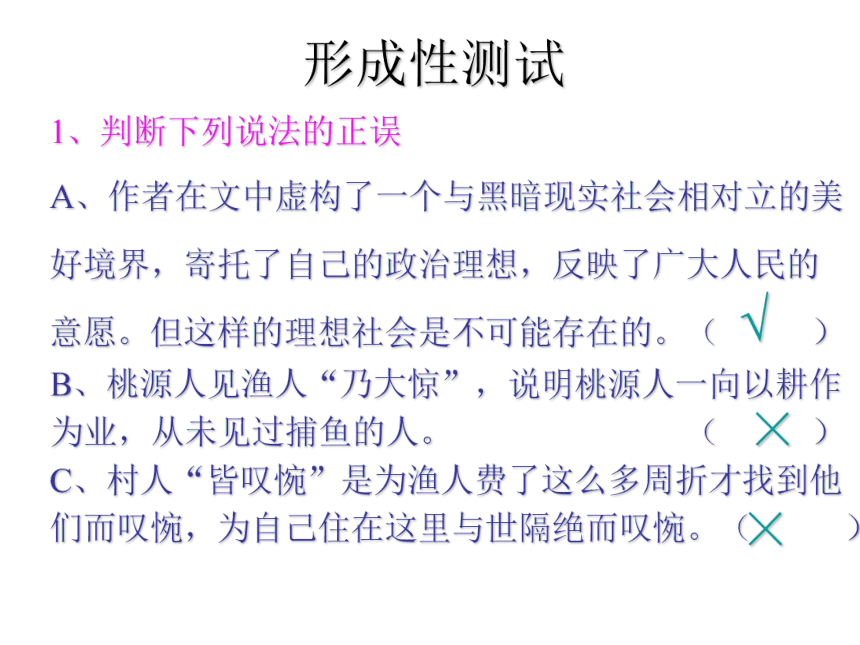

邀请。形成性测试1、判断下列说法的正误

A、作者在文中虚构了一个与黑暗现实社会相对立的美好境界,寄托了自己的政治理想,反映了广大人民的意愿。但这样的理想社会是不可能存在的。( )

B、桃源人见渔人“乃大惊”,说明桃源人一向以耕作为业,从未见过捕鱼的人。 ( )

C、村人“皆叹惋”是为渔人费了这么多周折才找到他们而叹惋,为自己住在这里与世隔绝而叹惋。( )√××2、从文中找出能表现下列内容的语句

桃花源环境优美:

桃花源人生活安乐:

土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。试一试:你能找到出自本文的几个成语?世外桃源怡然自乐无人问津豁然开朗本课成语

世外桃源:借指不受外界影响的地方或幻想中的美好世界。

豁然开朗:形容有狭窄幽暗突然变得宽阔明亮的样子。

无人问津:比喻没有人来探问,尝试或购买。

黄发垂髫:指老人和孩子。

怡然自乐:安适愉快而又满足的样子。 1、渔人甚异之,复前行,欲穷其林。 渔人对这里的美景感到非常诧异,又往前走,想走完这片林子。重点句翻译2、缘溪行,忘路之远近。 他沿着溪水划船,忘记了路的远近。 3、芳草鲜美,落英缤纷。 花草鲜嫩美丽,落花纷纷。 这里土地平坦宽阔,房屋整整齐齐,有肥沃的田地,美丽的池塘和桑树竹子之类。 4、土地平旷,屋舍(shè)俨(yǎn)然,有良田美池桑竹之属。 5、阡(qiān)陌(mò)交通,鸡犬相闻。 田间小路交错相通,鸡鸣狗叫之声可以互相听到。 6、黄发垂髫(tiáo),并怡然自乐。 老人和小孩,都安闲快乐。 7、自云先世避秦时乱,率妻子邑(yì)人来此绝境, 不复出焉,遂(suì)与外人间隔。 他们自己说他们的祖先为了躲避秦时的战乱,带领着自己的妻子儿女及乡邻们来到这与世隔绝的地方,不再出去了,于是就与外面的人断绝了来往。 8、问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。 桃花源里的人问现在是什么朝代,竟然不知道有汉朝,更不必说魏朝和晋朝了。 9、寻向所志,遂迷,不复得路。 寻找以前做的标记,竟然迷了路,再也找不到通往桃花源的路了。 本文以时间先后为顺序,以渔人的行踪为线索,由“发现桃源——访问桃源——离开桃源——再寻桃源”贯穿起来。向我们展现了一个环境优美、民风淳朴、和平安乐(没有阶级,没有剥削压迫,没有战乱)的理想社会。寄托作者的政治理想,是人民对黑暗社会的批判,对美好生活的向往。【理解性默写】

(1)描绘了桃花林奇异景象的语句:

中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。

(2)是什么吸引渔人“欲穷其林”?

忽逢桃花林……落英缤纷。

(3)“豁然开朗”照应前文什么内容?

初极狭,才通人。(4)描写桃花源美好的自然环境的句子:

土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

(5)描写桃花源社会环境的安宁的句子:

(阡陌交通,鸡犬相闻。)其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髻,并怡然自乐。(6)描写了桃花源人民安居乐业、和平幸福的境况(或:描写老人和小孩神情)的句子:

黄发垂髫,并怡然自乐。

(7)最能体现桃花源人热情好客、民风淳朴的句子有:

A.便要还家,设酒杀鸡作食。

B.余人各复延至其家,皆出酒食。(8)交代桃源人来历的语句:

先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境。

(9)桃花源人为何“皆叹惋”?

问今何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(10)“村人”不知有汉,无论魏晋的原因?

不复出焉,遂与外人间隔。【必背知识点】 1. 第一段描写桃花林有什么作用?

为渔人进入桃源渲染了神秘气氛,也为后文描写桃源的美丽景色作了铺垫。

2、村人为何“见渔人,乃大惊”?

写出桃源人对陌生人的惊异,显示桃源与世隔绝的久远。

3. “先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境。”表明先世生活年代的社会环境是怎样的?

社会动荡,战争频繁,民不聊生。】

4. 桃花源中人“不复出焉”的原因是什么?

先人已饱受战乱之苦,桃花源中人不想回到黑暗的社会中再过痛苦的生活。5. “此人一一为具言所闻”,从文中可推断渔人向桃花源中人说了什么?

桃花源外朝代更替,社会动乱,人民生活痛苦。

6. 渔人一一为具言所闻,桃源人为什么“皆叹惋”?

为桃源外的世界如此动乱、黑暗而叹惋,为桃源外的人没有过上安定和平的生活而叹惋。7.“此中人语云,不足为外人道也”的原因是什么?

对桃源生活满足,不希望外人来打扰这里的生活。

8、写“此中人语云,不足为外人道也”的作用是什么?

为下文再寻找桃源而不得埋下伏笔。

13.写出出自本文的几个成语:

世外桃源;豁然开朗;鸡犬相闻;怡然自乐;无人问津。

14.与“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”意境相似的成语是什么?

豁然开朗22、短文两篇

陋室铭 《 陋室铭》,选自《全唐文》。作者刘禹锡是唐代的诗人、哲学家。著有《刘宾客集》。本文是他在被贬为地方官时写的。

“铭”--古代刻在器物上用来警戒自己或者称述功德的文字。

有仙则名 惟吾德馨

出名 (品德)高尚

谈笑有鸿儒 往来无白丁

学识渊博的人 没有学问的人

无案牍之劳形 可爱者甚蕃

官府的公文 使身体劳累 多 陶渊明独爱菊 濯清涟而不妖

仅 洗涤 美丽而不庄重

陶后鲜有闻 牡丹之爱宜乎众矣

(xi?n)少 应当

亭亭净植,可远观而不可亵玩焉

竖立 玩弄 亵,亲近而不庄重 翻译中要注意特殊的句式、特殊的语序、省略的成份

二、翻译句子:1、斯是陋室,惟吾德馨2、苔痕上阶绿,草色入帘青。 这是所简陋的房子,只因为我的品德高尚(就不感到简陋了)。 苔痕碧绿,长到阶上;草色青葱,映入帘里。3、谈笑有鸿儒,往来无白丁。

在这里谈笑的都是博学而又品德高尚的人,跟我往来的没有知识浅薄的人。

4、无丝竹之乱耳,无案牍之劳形

没有管弦乐演奏的乐声扰乱双耳,没有官府的公文使人劳累。

5、何陋之有

有什么简陋的呢?

三本文写环境清幽的句子是_____ _______,

四写主人人际交往的句子是____________________,

五写陋室生活情趣的句子是____________。苔痕上阶绿,草色入帘青 谈笑有鸿儒,往来无白丁。调素琴,阅金经 六、读《陋室铭》回答

(1)本文从几个层面来展现陋室主人品德的高尚的?

答:三个方面,分别为环境幽雅、往来者渊博、兴趣高雅。

(2)作者在文章首尾分别运用了比喻和类比手法,其意图是为了强调什么?

答:强调作者的品德高尚,志趣高远。

三、核心笔记

1.本文的主旨句:

斯是陋室,惟吾德馨。

作者是如何引出文章主旨句的?

答:作者从山水写起,运用类比手法引出主旨句“斯是陋室,惟吾德馨。”

2.“苔痕上阶绿,草色入帘青。”写出陋室的什么?

环境清幽宁静。

3.“谈笑………阅金经”可见什么?

室内生活情趣高雅。

4.“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”可见什么?

室主人情致高雅和超尘绝俗的生活状态。

5.作者写陋室是从哪三方面写的?

陋室环境、交往人物、日常生活等三个方面进行描写的。6.作者为什么要提到诸葛庐、子云亭?

答:这是举例论证。作者借名人事例再次论证了文章主旨“斯是陋室,惟吾德馨。”除此之外,作者还有自况之意,隐含着自己也有远大的志向,要做一个像诸葛亮、扬子云一样的人。

7.文章结尾引用孔子的话有何含义?

答:使论证更有力,既巧妙回应了开头“斯是陋室,惟吾德馨。”一句,又显得含蓄无穷,发人深思。

8.《陋室铭》选自 (书名)。作者是 朝的 (人名),一种刻在器物上用来警戒自己、称述功德的文字叫“铭”,后来就成为了一种文体。这种文体一般是用韵的。

陋室铭设喻引题山仙水龙比喻起兴陋室德馨陋室不陋环境优美(清幽景)生活情趣(高雅事)引古贤以自况反诘点题交友高雅(不俗人)陪衬比喻 托物言志安贫乐道 高洁傲岸(君子之德)莲出 淤 泥 而 不 染

中通外直不蔓不枝

香远益清

亭亭净植可远观而不可亵玩

濯清涟而不妖爱莲说莲出 淤 泥 而 不 染

中通外直不蔓不枝

香远益清

亭亭净植可远观而不可亵玩

濯清涟而不妖生长环境体态香气风度气质菊、牡丹

(衬托)托物言志在莲的形象中寄寓了作者不幕名利、洁身自好的生活态度,

以爱莲之情来表达对追名逐利、趋炎附势的恶浊世风的鄙视爱莲说《爱莲说》,选自《周元公集》。作者周敦颐,北宋哲学家,宋代理学的创始人。

“说”--古代一种既可以说明、记述事物,又可以发表议论的文体。

一、字词学习蕃: 染:

濯: 宜:

鲜:

亵:多沾染(污染)洗涤亲近而不庄重很少应当二、翻译句子 1、予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖

我惟独喜爱莲,它从淤积的污泥里长出来却不受一点沾染;在清水里洗涤过却不显得妖媚。

2、中通外直,不蔓不枝

(它的茎)内空外直,不牵牵连连的,不枝枝节节的。

3、香远益清,亭亭净植

香气远播,越发清芬;洁净地挺立在水中。 ※ 4、可远观而不可亵玩焉

可以在远处观赏却不能贴近去玩弄啊!

5、莲,花之君子者也

莲,是花中的君子。

6、菊之爱,陶后鲜有闻

对于菊花的爱好,自陶渊明以后就很少听到了。

三、核心笔记

1、作者描写莲花,为什么要先写陶渊明爱菊,世人爱牡丹?

答:作者用“菊”“牡丹”来作衬托,表达自己洁身自好,不图名利的生活态度,含蓄而又突出地表达了文章的主旨。

2、从课文中描写莲花的句子可以看出莲花有什么特点?表达了作者什么情感?

答:特点:洁净、单纯、雅致。表达了作者对莲花的无限赞美之情。

总括莲花品格的句子是:可远观而不可亵玩焉。3.莲的象征意义

答:莲具有象征君子美好品德的意义。具体地说,“出淤泥而不染”象征君子身处污浊环境而不同流合污、不随俗浮沉的品质;“濯清涟而不妖”象征君子的庄重、质朴,不哗众取宠,不炫耀自己;“中通外直,不蔓不枝”象征君子的特立独行,正直不苟,豁达大度;“香远益清,亭亭净植”象征君子美好的姿质。

4.文章末段表现出的作者的人生态度

答:他既不愿像陶渊明那样消极避世,又不愿像世人那种追逐功名富贵,他要在污浊的世间独立不移,永远保持清白的操守和正直的品德。

5.《爱莲说》选自 作者是 (朝代)哲学家 (人名),字 代表作有 、 等。

是从生长环境

方面来写的是从体态香气

方面来写的是从风度气质

方面来写的予独爱莲之出淤泥

……而不可亵玩焉。

中通外直,不蔓不枝,香远益清。亭亭净植,可远观而

不可亵玩焉。四、1、你认为莲与君子有哪些相同之处?——生性高洁,不与世俗同流合污,

也不孤高自许。——通达事理,行为方正,不攀附权贵,美名远扬。——志洁行廉,仪态端庄,令人敬重而不敢轻侮。生长环境:“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”

体态香气:“中通外直,不蔓不枝香远益清”

风度气质:“亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”2、作者借莲的形象来言君子之志,这是一种什么表现手法?抒发了自己怎样的志向? 是托物言志的写法。作者借莲的形象寄寓了自己不慕名利,洁身自好的操守和感情。 3、“牡丹之爱,宜乎众矣。”表达了作者怎样的感情? 这个感叹句,是作者对那时一些士大夫追求名利,求取富贵的处世态度的强烈讽刺。 4、读《爱莲说》回答

(1)文中写莲花品质的名句是

(2)文中比喻君子通达事理,行为方正,因而美名远扬的句子是

(3)文中比喻君子志洁行廉,又有庄重的仪态,令人敬意不敢侮的句子是

(4)“与近朱者赤,近墨者黑”意思相反的一句是

(5)文章的主旨句是

出淤泥而不染,濯清涟而不妖中通外直,不蔓不枝,香远益清 亭亭净直,可远观而不可亵玩焉出淤泥而不染,濯清涟而不妖莲,花之君子者也语文·新课标(RJ)第五单元 ┃ 阅读理解5. 《陋室铭》和《爱莲说》分别流露出作者怎样的人生态度?

《陋室铭》流露出作者安贫乐道、高洁傲岸的人生志趣;《爱莲说》流露出作者洁身自好、不与世俗同流合污的人生态度。23、核舟记魏学洢作者简介 魏学洢(1596~1625),字子敬,明朝浙江嘉善人,著有《茅檐集》。《核舟记》选自清朝人张潮编辑的《虞初新志》。 1、明有奇巧人曰王叔远? 2、能以径寸之木?径寸

3、为宫室、器皿、人物?

?4、罔不因势象形? 5、尝贻余核舟一

? 6、盖大苏泛赤壁云? 7、舟首尾长约八分有奇?

?8、高可二黍许中轩敞者? 9、清风徐来,水波不兴 10、中峨冠而多髯者为东坡

11、其两膝相比者? 特殊的技艺 直径一寸

?做,这里指雕刻

没有?顺着,就着模仿 ?赠送 ?乘船游行 ?jī零数 大约 缓缓地? 起 指胡须

靠近释义 12、佛印绝类弥勒?

13、舟尾横卧一楫? 14、其人视端容寂? 15、其船背稍夷?

16、虞山王毅叔远甫刻?17、钩画了了

18、其色墨?

19、其色丹 20、为人五;为窗八?

21、而计其长曾不盈寸? 22、盖简桃核修狭者为之清清楚楚 黑 朱红色 刻 尚,还? 满 长而窄 极?像 船桨 正 平

古代男子的美称释义研读第一段:

能概括全文,总括王叔远技艺高超的词是:

找出表现核舟主题的句子。

找出原料小而表现题材广的句子。

说明构思巧妙、技艺精湛的句子。盖大苏泛赤壁云。能以径寸之木,为宫室、器皿、人物、以至鸟兽、木石。罔不因势象形,各具情态。奇巧说明对象:说明对象的特征:体积上:小构思上:巧雕刻的人、物、字数量上:多奇巧研读第2-----5段,思考讨论:核舟核舟轩敞;箬篷;八扇小窗开关; 雕栏相对;对联;字的颜色如何具体说明奇巧:游览者的外貌;姿态;神情; 衣褶 ;念珠舟子的神情和姿态题字.篆文的笔画细,清楚长、高体积:船舱:船头:船尾:船背:概述王叔远精湛的雕刻技艺,点明

雕刻品“核舟”的主题及其来历.核舟记总详写核舟的大小、结构、舟上的人物和题名。分总

小结总计全核舟的人、物、文字的数目,赞叹核舟的雕刻技艺。(1段)(2—5段)用事实说明雕刻者技艺精湛(6段)请你细读课文、掌握结构说明顺序舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。船头坐三人中轩敞者舟尾横卧一楫其船背稍夷整体局部中间两边船背逻辑顺序空间顺序主——次 课文通过介绍王叔远雕刻核舟的高超技艺,反映了我国古代雕刻艺术的伟大成就。

篇幅虽短,却说明顺序合理,就连雕刻家的艺术构思都介绍得淋漓有致,确实令人惊叹。这要靠什么?一方面靠细致的观察,深入的思考;另一方面靠具体的描绘和生动的说明。这无疑给我们以很多启示。小结明有奇巧人曰王叔远:

舟首尾长约八分有奇:高可二黍许:

珠可历历数也:奇异的,不寻常的零头,名词大约可以一词多义明有奇巧人曰王叔远有舟首尾长约八分有奇通“又”文曰“出平山人”写的是 明有奇巧人曰王叔远叫佛印绝类弥勒极,非常率妻子邑人来此绝境(《桃花源记》)与世隔绝为宫室:

中轩敞者为舱:做,雕刻,动词是,动词东坡右手执卷端:

其人视端容寂:正,端正,形容词一头,一方,名词其两膝相比者他们的 其船背稍夷那诎右臂之船:

手倚一衡木:

右手攀右趾:

盖简桃核修狭者为之:

舟首尾长约八分有奇:

通“屈”,弯曲通“横”,横着通“又”,用在整数和

零数之间计算数目通“扳”,bān,往里拉通“拣”,挑选。通假字虚词 中峨冠而多髯者为东坡

启窗而观

而计其长,曾不盈寸 径寸之木

盖简桃核修狭者为之 其两膝相比者

其人视端容寂 表并列,

并且、而且。表承接,不译。表转折,却、但是。而助词,的。代词,这。之其他们的。那。数量词的用法。 ①古代省略量词应补出。

②数词用在名词之后,翻译时应调整到名词的前面。 一( )手卷 一( )人

一( )桌 一( )椅

一( )扇 一( )抚尺

篆章一( ) 一( )舟

为人五( ) 为窗八( ) 幅个张把把块枚条个扇词类活用1.中轩敞者为舱,箬蓬覆之。 用箬蓬。2.石青糁之。 用石青。名词作状语名词作动词1.中峨冠而多髯者2.椎髻仰面3.石青糁之(戴着)高高的帽子(梳着)椎形发髻原意是煮熟的米粒,现用作动词,涂染的意思 24大道之行也 一文学常识速记四书:《论语》《大学》《孟子》 《中庸》

五经:《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》(简称:诗、书、礼、易、春秋)

二读准字音选贤与能( )

讲信修睦( )

矜寡孤独( )

男有分( )

货恶其弃于地也( )

门闩( )

三回顾课文 大道之行也,天下为公,选贤与能,

讲信修睦。故/人/不独亲其亲,不独子

其子,使/老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货/恶其弃于地也,不必藏于已;力/恶其不出于身也,不必为已。是故/谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故/外户而不闭,是谓大同.

1、选贤与能,讲信修睦。

把品德高尚的人、能干的人选拔出来,讲求诚信,培养和睦的(气氛)。

2、故人不独亲其亲,不独子其子。

因此人们不单奉养自己的父母,不单抚育自己的子女。

3、货恶其弃于地也,不必藏于己。

(人们)憎恶财货被扔在地上的行为,却不一定要自己私藏。全文结构:全文可分三层:“大同”社会的基本特征。3.货尽其用,人尽其力1 .人人都能受到全社会的关爱2.人人都能安居乐业第二层(第二至三句话)第一层(第一句话)对“大同”社会的纲领性说明。第三层(第四句话)全文的总结语。大同社会与陶渊明描绘的那个“世外桃源”有没有相似的地方?

土地平旷,屋舍俨然(整齐)。

阡陌(田间小路)交通(交错相通)鸡犬相闻。

黄发(老人)垂髫(小孩),并怡然自乐。

余人(其余的人家)各复延(邀请)至其家,皆出酒食。世外桃源应该是根据“大同”社会体制构想出来的。如何评价孔子所描绘的“大同”社会?1、在当时看来:

2、在现在来说:

3、能否实现?不满现实,向往美好激励人们,仍有意义世外桃源,美好空想25、杜甫诗三首作者简介 杜甫,字子美,是我国唐代伟大的现实主义诗人。他仕途坎坷,看到唐代社会由盛而衰的转折,就用诗歌抒写情怀,后世称为“诗史”;又由于他能忧国忧民,被誉为“诗圣”。代表作品:“三吏”“三别”《茅屋为秋风所破歌》《春望》《闻官军收河南河北》。“三吏”:

《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》

“三别”:

《新婚别》《垂老别》《无家别》望 岳 岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。诗中热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年的远大抱负,历来被誉为歌咏泰山的名篇。整体把握这首诗表达了怎样的思想感情? 热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年昂扬向上、积极进取的远大抱负。《望岳》中每一联都有“望”的意思,但“望”的角度不同。试对此做具体解释。 首联远望,颔联近望,颈联细望,尾联极望。赏析和积累诗歌语言精炼,包含哲理,你能赏析吗?请你再说出几句富有哲理的诗句。欲穷千里目,更上一层楼。不识庐山真面目,只缘身在此山中。人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。射人先射马,擒贼先擒王。会当凌绝顶,一览众山小。《望岳》1、透过《望岳》中 两句我们可以看到诗人杜甫不怕困难,敢于攀登绝顶,俯视一切的雄心和气概,反衬出泰山的雄伟壮丽及其感人力量。

2、《望岳》中 借齐鲁大地来烘托泰山拔地而起、参天耸立的形象。

3、“ 。”两句用虚笔写出了泰山的秀美,用实笔写出了泰山之高大。 会当凌绝顶,一览众山小。岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓春 望国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。天宝十四载(755)十一月,诗人赴奉先(今陕西蒲城)探亲,未几,安禄山发动叛乱。次年五月,贼破潼关,诗人被迫北上避难。七月,肃宗即位于灵武(今属宁夏),诗人闻讯后前往投奔,不料中途为贼兵所俘,被押至长安;因他官卑职小,未被囚禁。第二年四月,他乘隙逃离长安,历尽千心万苦,终于到达了当时朝廷的所在地—凤翔县。整体把握诗歌描写了怎样的社会状况?战火不断,国破家亡,妻离子散,民不聊生本诗表达了诗人怎样的思想感情?表达诗人忧国伤时,

念家悲己的思想感情。《春望》 1、《春望》中写出战火连续不断,消息隔绝,音迅不至时迫切心情的两句诗是:

2、?运用拟人手法,承上启下,表现诗人触景伤情或移情于物,同时也表现了思念家乡和亲人之情的两句诗是:??????????

3、 写出望中之所见,也痛切地传达了诗人忧国伤时的感情。

4、表达作者在国破家亡,离乱伤痛之外,又叹息衰老,更增一层悲哀的是: 烽火连三月,家书抵万金。感时花溅泪,恨别鸟惊心。国破山河在,城春草木深。白头搔更短,浑欲不胜簪。石壕吏 暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。整体把握1、从内容上看,你认为它是叙事诗还是抒情诗,为什么?2、诗中哪些句子表现了战争的残酷?3、本诗表达了诗人怎样的思想感情? 表达诗人对人民饱受战祸的深切同情,

同时也含蓄地揭露了捕吏的凶残。问题探究 有人说,《石壕吏》中老妇的“致词”全都是吏逼问出来的。你同意这个说法吗?为什么? 作者究竟对这场战争持什么样的态度?请阐述你的理由。《石壕吏》: 1、《石壕吏》中 两句渲染出了县吏的如狼似虎的蛮横气势,也表现了老妇人的凄苦、可怜,形成鲜明对比。 2、《石壕吏》中 收尽全篇,于叙事中含无限深情,也暗示老妇人已被抓走。 吏呼一何怒!妇啼一何苦!天明登前途,独与老翁别文章结构 《望岳》

第一层(首联、颔联):着力写泰山的整体形象。

第二层(颈联、尾联):也写了泰山景物,但着力表现的是诗人的感受。

《春望》

第一层(首联、颔联):写春城败象,饱含感叹。

第二层(颈联、尾联):写心念亲人的离愁,和忧国、伤时、思家的沉痛。

《石壕史》

第一部分(前四句):写“致词”的由来,也交代了故事发生的时间和地点。

第二部分(五、六句):写差使的凶横残暴和老妪的痛苦情状。

第三部分(第三段):写老妪致词。

第四部分(后四句):尾声,暗示老妪已被差使抓走。

《中心思想《望岳》:热情赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,抒发了诗人早年的远大抱负。

《春望》:表达诗人忧国伤时、念家悲己的感情。《石壕史》:反映了诗人思想上的矛盾:他歌颂石壕老妇勇于承担苦难的精神,又写出了老妇一家的悲惨遭遇,表现了他为战争给人民带来巨大灾难而深感悲痛。

《望岳》

1、气象雄伟,意境深远。

2、托物言至,气魄非凡。

《春望》

1、运用自对,产生强烈对比。

2、起承开合,溶于一炉。

《石壕史》

1、构思巧妙,明、暗兼顾。

2、情节生动,动人心魄。写作特色作家作品通假字:

1、便要还家。

2、八分有奇。

3、诎右臂支船。

4、左手倚一衡木。

5、王毅叔远甫。

6、选贤与能。

7、矜,

8、荡胸生曾云。要,通“邀”,邀请。有,通“又”。诎,通“屈”,弯曲。衡,通“横”。甫,通“父”。与,通“举”,选举。通“鳏”,老而无妻的人。曾,通“层”。字词活用:

活用为动词:

此中人语云。

处处志之。

有仙则名。

有龙则灵。

苔痕上阶绿。

中峨冠……

椎髻仰面。

神情与苏黄不属。

意动用法:

渔人甚异之。

人不独亲其亲。。

不独子其子。语,告诉。志,做标志。名,有名气,出名。灵,有灵气。上,爬上。峨冠,戴着高高的帽子。椎髻,梳着椎形发髻。属,类似。异,以……为奇异。亲,以……为亲人,奉养子,以……为子,抚育使动用法:

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

乱,使……繁乱。劳,使……劳累。

活用为状语:

复前行。前,向前。

箬篷覆之。箬篷,用箬篷。

石青糁之。石青,用石青。

“靖节先生”,自号“五柳先生”,东晋诗人。

一、课文默写及注释(见课本)二、易错字

太元 缘溪行 落英 林尽水源

阡陌 垂髫 便要还家 设酒杀鸡作食

咸来问讯 妻子邑人 皆叹惋 及郡下

余人各复延至其家 便扶向路 即遣人

刘子骥 欣然规往 寻病终

后遂无问津者一·回顾课文。 二 .重点词语的解释

1缘:___ 2缤纷:___

3异: 4仿佛:__

5俨然 : 6属:__

7阡陌: 8具:____

9要: 10乃:____

11无论: 12延:____

13 扶:______ 14志:__

15诣:______ 16规:____

17寻:______ 18津:____ 1、一词多义①便舍船,从口入(放弃、舍弃,动词)②屋舍俨然(房屋,名词)①处处志之 (作标记,动词) ②寻向所志 (标记、记号,名词) ①寻向所志 (寻找,动词)②未果,寻病终(不久,副词) ①复前行,欲穷其林(其:这、那)②既出,得其船(其:他的,代渔人的) ②而两狼之并驱如故?①黄发垂髫,并怡然自乐(全部)(一起,一同)①武陵人捕鱼为业(作为)②不足为外人道也(对,向) ③此人一一为具言所闻(给) 2、 “然”字是个语缀性的词

与现代汉语的“地”相当,作“……的样子”讲(有时可不翻译)。

如本文中:

“豁然”——开阔、敞亮的样子。

“俨然”——整整齐齐的样子。

“怡然”——高兴、满足的样子。

“欣然”——欣喜、乐意的样子。3、古今异义2、芳草鲜美

味道鲜美。

1、缘溪行

缘故、缘分。3、说如此 这样。缘鲜美如此古义:今义:古义:今义:古义:今义:沿,沿着。

鲜艳美丽。 像这样。 4、阡陌交通

往来通达,或各种运输的总称。

5、率妻子邑人来此绝境

没有出路的地方。

6、乃不知有汉,无论魏晋

是表条件关系的关联词交通古义:今义:妻子,绝境,专指男子的配偶。古义:今义:与世隔绝的地方;古义: 今义:无论古义:今义:指妻子和儿女;交错相通 不用说、更不用说

8、遂与外人间隔

隔断,隔开。

7、村中闻有此人,咸来问讯

询问消息。9、各人复延至其家

延长,延伸。问讯古义:今义:间隔古义:今义:延古义:今义:询问

距离

邀请。形成性测试1、判断下列说法的正误

A、作者在文中虚构了一个与黑暗现实社会相对立的美好境界,寄托了自己的政治理想,反映了广大人民的意愿。但这样的理想社会是不可能存在的。( )

B、桃源人见渔人“乃大惊”,说明桃源人一向以耕作为业,从未见过捕鱼的人。 ( )

C、村人“皆叹惋”是为渔人费了这么多周折才找到他们而叹惋,为自己住在这里与世隔绝而叹惋。( )√××2、从文中找出能表现下列内容的语句

桃花源环境优美:

桃花源人生活安乐:

土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。试一试:你能找到出自本文的几个成语?世外桃源怡然自乐无人问津豁然开朗本课成语

世外桃源:借指不受外界影响的地方或幻想中的美好世界。

豁然开朗:形容有狭窄幽暗突然变得宽阔明亮的样子。

无人问津:比喻没有人来探问,尝试或购买。

黄发垂髫:指老人和孩子。

怡然自乐:安适愉快而又满足的样子。 1、渔人甚异之,复前行,欲穷其林。 渔人对这里的美景感到非常诧异,又往前走,想走完这片林子。重点句翻译2、缘溪行,忘路之远近。 他沿着溪水划船,忘记了路的远近。 3、芳草鲜美,落英缤纷。 花草鲜嫩美丽,落花纷纷。 这里土地平坦宽阔,房屋整整齐齐,有肥沃的田地,美丽的池塘和桑树竹子之类。 4、土地平旷,屋舍(shè)俨(yǎn)然,有良田美池桑竹之属。 5、阡(qiān)陌(mò)交通,鸡犬相闻。 田间小路交错相通,鸡鸣狗叫之声可以互相听到。 6、黄发垂髫(tiáo),并怡然自乐。 老人和小孩,都安闲快乐。 7、自云先世避秦时乱,率妻子邑(yì)人来此绝境, 不复出焉,遂(suì)与外人间隔。 他们自己说他们的祖先为了躲避秦时的战乱,带领着自己的妻子儿女及乡邻们来到这与世隔绝的地方,不再出去了,于是就与外面的人断绝了来往。 8、问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。 桃花源里的人问现在是什么朝代,竟然不知道有汉朝,更不必说魏朝和晋朝了。 9、寻向所志,遂迷,不复得路。 寻找以前做的标记,竟然迷了路,再也找不到通往桃花源的路了。 本文以时间先后为顺序,以渔人的行踪为线索,由“发现桃源——访问桃源——离开桃源——再寻桃源”贯穿起来。向我们展现了一个环境优美、民风淳朴、和平安乐(没有阶级,没有剥削压迫,没有战乱)的理想社会。寄托作者的政治理想,是人民对黑暗社会的批判,对美好生活的向往。【理解性默写】

(1)描绘了桃花林奇异景象的语句:

中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。

(2)是什么吸引渔人“欲穷其林”?

忽逢桃花林……落英缤纷。

(3)“豁然开朗”照应前文什么内容?

初极狭,才通人。(4)描写桃花源美好的自然环境的句子:

土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

(5)描写桃花源社会环境的安宁的句子:

(阡陌交通,鸡犬相闻。)其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髻,并怡然自乐。(6)描写了桃花源人民安居乐业、和平幸福的境况(或:描写老人和小孩神情)的句子:

黄发垂髫,并怡然自乐。

(7)最能体现桃花源人热情好客、民风淳朴的句子有:

A.便要还家,设酒杀鸡作食。

B.余人各复延至其家,皆出酒食。(8)交代桃源人来历的语句:

先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境。

(9)桃花源人为何“皆叹惋”?

问今何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(10)“村人”不知有汉,无论魏晋的原因?

不复出焉,遂与外人间隔。【必背知识点】 1. 第一段描写桃花林有什么作用?

为渔人进入桃源渲染了神秘气氛,也为后文描写桃源的美丽景色作了铺垫。

2、村人为何“见渔人,乃大惊”?

写出桃源人对陌生人的惊异,显示桃源与世隔绝的久远。

3. “先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境。”表明先世生活年代的社会环境是怎样的?

社会动荡,战争频繁,民不聊生。】

4. 桃花源中人“不复出焉”的原因是什么?

先人已饱受战乱之苦,桃花源中人不想回到黑暗的社会中再过痛苦的生活。5. “此人一一为具言所闻”,从文中可推断渔人向桃花源中人说了什么?

桃花源外朝代更替,社会动乱,人民生活痛苦。

6. 渔人一一为具言所闻,桃源人为什么“皆叹惋”?

为桃源外的世界如此动乱、黑暗而叹惋,为桃源外的人没有过上安定和平的生活而叹惋。7.“此中人语云,不足为外人道也”的原因是什么?

对桃源生活满足,不希望外人来打扰这里的生活。

8、写“此中人语云,不足为外人道也”的作用是什么?

为下文再寻找桃源而不得埋下伏笔。

13.写出出自本文的几个成语:

世外桃源;豁然开朗;鸡犬相闻;怡然自乐;无人问津。

14.与“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”意境相似的成语是什么?

豁然开朗22、短文两篇

陋室铭 《 陋室铭》,选自《全唐文》。作者刘禹锡是唐代的诗人、哲学家。著有《刘宾客集》。本文是他在被贬为地方官时写的。

“铭”--古代刻在器物上用来警戒自己或者称述功德的文字。

有仙则名 惟吾德馨

出名 (品德)高尚

谈笑有鸿儒 往来无白丁

学识渊博的人 没有学问的人

无案牍之劳形 可爱者甚蕃

官府的公文 使身体劳累 多 陶渊明独爱菊 濯清涟而不妖

仅 洗涤 美丽而不庄重

陶后鲜有闻 牡丹之爱宜乎众矣

(xi?n)少 应当

亭亭净植,可远观而不可亵玩焉

竖立 玩弄 亵,亲近而不庄重 翻译中要注意特殊的句式、特殊的语序、省略的成份

二、翻译句子:1、斯是陋室,惟吾德馨2、苔痕上阶绿,草色入帘青。 这是所简陋的房子,只因为我的品德高尚(就不感到简陋了)。 苔痕碧绿,长到阶上;草色青葱,映入帘里。3、谈笑有鸿儒,往来无白丁。

在这里谈笑的都是博学而又品德高尚的人,跟我往来的没有知识浅薄的人。

4、无丝竹之乱耳,无案牍之劳形

没有管弦乐演奏的乐声扰乱双耳,没有官府的公文使人劳累。

5、何陋之有

有什么简陋的呢?

三本文写环境清幽的句子是_____ _______,

四写主人人际交往的句子是____________________,

五写陋室生活情趣的句子是____________。苔痕上阶绿,草色入帘青 谈笑有鸿儒,往来无白丁。调素琴,阅金经 六、读《陋室铭》回答

(1)本文从几个层面来展现陋室主人品德的高尚的?

答:三个方面,分别为环境幽雅、往来者渊博、兴趣高雅。

(2)作者在文章首尾分别运用了比喻和类比手法,其意图是为了强调什么?

答:强调作者的品德高尚,志趣高远。

三、核心笔记

1.本文的主旨句:

斯是陋室,惟吾德馨。

作者是如何引出文章主旨句的?

答:作者从山水写起,运用类比手法引出主旨句“斯是陋室,惟吾德馨。”

2.“苔痕上阶绿,草色入帘青。”写出陋室的什么?

环境清幽宁静。

3.“谈笑………阅金经”可见什么?

室内生活情趣高雅。

4.“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”可见什么?

室主人情致高雅和超尘绝俗的生活状态。

5.作者写陋室是从哪三方面写的?

陋室环境、交往人物、日常生活等三个方面进行描写的。6.作者为什么要提到诸葛庐、子云亭?

答:这是举例论证。作者借名人事例再次论证了文章主旨“斯是陋室,惟吾德馨。”除此之外,作者还有自况之意,隐含着自己也有远大的志向,要做一个像诸葛亮、扬子云一样的人。

7.文章结尾引用孔子的话有何含义?

答:使论证更有力,既巧妙回应了开头“斯是陋室,惟吾德馨。”一句,又显得含蓄无穷,发人深思。

8.《陋室铭》选自 (书名)。作者是 朝的 (人名),一种刻在器物上用来警戒自己、称述功德的文字叫“铭”,后来就成为了一种文体。这种文体一般是用韵的。

陋室铭设喻引题山仙水龙比喻起兴陋室德馨陋室不陋环境优美(清幽景)生活情趣(高雅事)引古贤以自况反诘点题交友高雅(不俗人)陪衬比喻 托物言志安贫乐道 高洁傲岸(君子之德)莲出 淤 泥 而 不 染

中通外直不蔓不枝

香远益清

亭亭净植可远观而不可亵玩

濯清涟而不妖爱莲说莲出 淤 泥 而 不 染

中通外直不蔓不枝

香远益清

亭亭净植可远观而不可亵玩

濯清涟而不妖生长环境体态香气风度气质菊、牡丹

(衬托)托物言志在莲的形象中寄寓了作者不幕名利、洁身自好的生活态度,

以爱莲之情来表达对追名逐利、趋炎附势的恶浊世风的鄙视爱莲说《爱莲说》,选自《周元公集》。作者周敦颐,北宋哲学家,宋代理学的创始人。

“说”--古代一种既可以说明、记述事物,又可以发表议论的文体。

一、字词学习蕃: 染:

濯: 宜:

鲜:

亵:多沾染(污染)洗涤亲近而不庄重很少应当二、翻译句子 1、予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖

我惟独喜爱莲,它从淤积的污泥里长出来却不受一点沾染;在清水里洗涤过却不显得妖媚。

2、中通外直,不蔓不枝

(它的茎)内空外直,不牵牵连连的,不枝枝节节的。

3、香远益清,亭亭净植

香气远播,越发清芬;洁净地挺立在水中。 ※ 4、可远观而不可亵玩焉

可以在远处观赏却不能贴近去玩弄啊!

5、莲,花之君子者也

莲,是花中的君子。

6、菊之爱,陶后鲜有闻

对于菊花的爱好,自陶渊明以后就很少听到了。

三、核心笔记

1、作者描写莲花,为什么要先写陶渊明爱菊,世人爱牡丹?

答:作者用“菊”“牡丹”来作衬托,表达自己洁身自好,不图名利的生活态度,含蓄而又突出地表达了文章的主旨。

2、从课文中描写莲花的句子可以看出莲花有什么特点?表达了作者什么情感?

答:特点:洁净、单纯、雅致。表达了作者对莲花的无限赞美之情。

总括莲花品格的句子是:可远观而不可亵玩焉。3.莲的象征意义

答:莲具有象征君子美好品德的意义。具体地说,“出淤泥而不染”象征君子身处污浊环境而不同流合污、不随俗浮沉的品质;“濯清涟而不妖”象征君子的庄重、质朴,不哗众取宠,不炫耀自己;“中通外直,不蔓不枝”象征君子的特立独行,正直不苟,豁达大度;“香远益清,亭亭净植”象征君子美好的姿质。

4.文章末段表现出的作者的人生态度

答:他既不愿像陶渊明那样消极避世,又不愿像世人那种追逐功名富贵,他要在污浊的世间独立不移,永远保持清白的操守和正直的品德。

5.《爱莲说》选自 作者是 (朝代)哲学家 (人名),字 代表作有 、 等。

是从生长环境

方面来写的是从体态香气

方面来写的是从风度气质

方面来写的予独爱莲之出淤泥

……而不可亵玩焉。

中通外直,不蔓不枝,香远益清。亭亭净植,可远观而

不可亵玩焉。四、1、你认为莲与君子有哪些相同之处?——生性高洁,不与世俗同流合污,

也不孤高自许。——通达事理,行为方正,不攀附权贵,美名远扬。——志洁行廉,仪态端庄,令人敬重而不敢轻侮。生长环境:“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”

体态香气:“中通外直,不蔓不枝香远益清”

风度气质:“亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”2、作者借莲的形象来言君子之志,这是一种什么表现手法?抒发了自己怎样的志向? 是托物言志的写法。作者借莲的形象寄寓了自己不慕名利,洁身自好的操守和感情。 3、“牡丹之爱,宜乎众矣。”表达了作者怎样的感情? 这个感叹句,是作者对那时一些士大夫追求名利,求取富贵的处世态度的强烈讽刺。 4、读《爱莲说》回答

(1)文中写莲花品质的名句是

(2)文中比喻君子通达事理,行为方正,因而美名远扬的句子是

(3)文中比喻君子志洁行廉,又有庄重的仪态,令人敬意不敢侮的句子是

(4)“与近朱者赤,近墨者黑”意思相反的一句是

(5)文章的主旨句是

出淤泥而不染,濯清涟而不妖中通外直,不蔓不枝,香远益清 亭亭净直,可远观而不可亵玩焉出淤泥而不染,濯清涟而不妖莲,花之君子者也语文·新课标(RJ)第五单元 ┃ 阅读理解5. 《陋室铭》和《爱莲说》分别流露出作者怎样的人生态度?

《陋室铭》流露出作者安贫乐道、高洁傲岸的人生志趣;《爱莲说》流露出作者洁身自好、不与世俗同流合污的人生态度。23、核舟记魏学洢作者简介 魏学洢(1596~1625),字子敬,明朝浙江嘉善人,著有《茅檐集》。《核舟记》选自清朝人张潮编辑的《虞初新志》。 1、明有奇巧人曰王叔远? 2、能以径寸之木?径寸

3、为宫室、器皿、人物?

?4、罔不因势象形? 5、尝贻余核舟一

? 6、盖大苏泛赤壁云? 7、舟首尾长约八分有奇?

?8、高可二黍许中轩敞者? 9、清风徐来,水波不兴 10、中峨冠而多髯者为东坡

11、其两膝相比者? 特殊的技艺 直径一寸

?做,这里指雕刻

没有?顺着,就着模仿 ?赠送 ?乘船游行 ?jī零数 大约 缓缓地? 起 指胡须

靠近释义 12、佛印绝类弥勒?

13、舟尾横卧一楫? 14、其人视端容寂? 15、其船背稍夷?

16、虞山王毅叔远甫刻?17、钩画了了

18、其色墨?

19、其色丹 20、为人五;为窗八?

21、而计其长曾不盈寸? 22、盖简桃核修狭者为之清清楚楚 黑 朱红色 刻 尚,还? 满 长而窄 极?像 船桨 正 平

古代男子的美称释义研读第一段:

能概括全文,总括王叔远技艺高超的词是:

找出表现核舟主题的句子。

找出原料小而表现题材广的句子。

说明构思巧妙、技艺精湛的句子。盖大苏泛赤壁云。能以径寸之木,为宫室、器皿、人物、以至鸟兽、木石。罔不因势象形,各具情态。奇巧说明对象:说明对象的特征:体积上:小构思上:巧雕刻的人、物、字数量上:多奇巧研读第2-----5段,思考讨论:核舟核舟轩敞;箬篷;八扇小窗开关; 雕栏相对;对联;字的颜色如何具体说明奇巧:游览者的外貌;姿态;神情; 衣褶 ;念珠舟子的神情和姿态题字.篆文的笔画细,清楚长、高体积:船舱:船头:船尾:船背:概述王叔远精湛的雕刻技艺,点明

雕刻品“核舟”的主题及其来历.核舟记总详写核舟的大小、结构、舟上的人物和题名。分总

小结总计全核舟的人、物、文字的数目,赞叹核舟的雕刻技艺。(1段)(2—5段)用事实说明雕刻者技艺精湛(6段)请你细读课文、掌握结构说明顺序舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。船头坐三人中轩敞者舟尾横卧一楫其船背稍夷整体局部中间两边船背逻辑顺序空间顺序主——次 课文通过介绍王叔远雕刻核舟的高超技艺,反映了我国古代雕刻艺术的伟大成就。

篇幅虽短,却说明顺序合理,就连雕刻家的艺术构思都介绍得淋漓有致,确实令人惊叹。这要靠什么?一方面靠细致的观察,深入的思考;另一方面靠具体的描绘和生动的说明。这无疑给我们以很多启示。小结明有奇巧人曰王叔远:

舟首尾长约八分有奇:高可二黍许:

珠可历历数也:奇异的,不寻常的零头,名词大约可以一词多义明有奇巧人曰王叔远有舟首尾长约八分有奇通“又”文曰“出平山人”写的是 明有奇巧人曰王叔远叫佛印绝类弥勒极,非常率妻子邑人来此绝境(《桃花源记》)与世隔绝为宫室:

中轩敞者为舱:做,雕刻,动词是,动词东坡右手执卷端:

其人视端容寂:正,端正,形容词一头,一方,名词其两膝相比者他们的 其船背稍夷那诎右臂之船:

手倚一衡木:

右手攀右趾:

盖简桃核修狭者为之:

舟首尾长约八分有奇:

通“屈”,弯曲通“横”,横着通“又”,用在整数和

零数之间计算数目通“扳”,bān,往里拉通“拣”,挑选。通假字虚词 中峨冠而多髯者为东坡

启窗而观

而计其长,曾不盈寸 径寸之木

盖简桃核修狭者为之 其两膝相比者

其人视端容寂 表并列,

并且、而且。表承接,不译。表转折,却、但是。而助词,的。代词,这。之其他们的。那。数量词的用法。 ①古代省略量词应补出。

②数词用在名词之后,翻译时应调整到名词的前面。 一( )手卷 一( )人

一( )桌 一( )椅

一( )扇 一( )抚尺

篆章一( ) 一( )舟

为人五( ) 为窗八( ) 幅个张把把块枚条个扇词类活用1.中轩敞者为舱,箬蓬覆之。 用箬蓬。2.石青糁之。 用石青。名词作状语名词作动词1.中峨冠而多髯者2.椎髻仰面3.石青糁之(戴着)高高的帽子(梳着)椎形发髻原意是煮熟的米粒,现用作动词,涂染的意思 24大道之行也 一文学常识速记四书:《论语》《大学》《孟子》 《中庸》

五经:《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》(简称:诗、书、礼、易、春秋)

二读准字音选贤与能( )

讲信修睦( )

矜寡孤独( )

男有分( )

货恶其弃于地也( )

门闩( )

三回顾课文 大道之行也,天下为公,选贤与能,

讲信修睦。故/人/不独亲其亲,不独子

其子,使/老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货/恶其弃于地也,不必藏于已;力/恶其不出于身也,不必为已。是故/谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故/外户而不闭,是谓大同.

1、选贤与能,讲信修睦。

把品德高尚的人、能干的人选拔出来,讲求诚信,培养和睦的(气氛)。

2、故人不独亲其亲,不独子其子。

因此人们不单奉养自己的父母,不单抚育自己的子女。

3、货恶其弃于地也,不必藏于己。

(人们)憎恶财货被扔在地上的行为,却不一定要自己私藏。全文结构:全文可分三层:“大同”社会的基本特征。3.货尽其用,人尽其力1 .人人都能受到全社会的关爱2.人人都能安居乐业第二层(第二至三句话)第一层(第一句话)对“大同”社会的纲领性说明。第三层(第四句话)全文的总结语。大同社会与陶渊明描绘的那个“世外桃源”有没有相似的地方?

土地平旷,屋舍俨然(整齐)。

阡陌(田间小路)交通(交错相通)鸡犬相闻。

黄发(老人)垂髫(小孩),并怡然自乐。

余人(其余的人家)各复延(邀请)至其家,皆出酒食。世外桃源应该是根据“大同”社会体制构想出来的。如何评价孔子所描绘的“大同”社会?1、在当时看来:

2、在现在来说:

3、能否实现?不满现实,向往美好激励人们,仍有意义世外桃源,美好空想25、杜甫诗三首作者简介 杜甫,字子美,是我国唐代伟大的现实主义诗人。他仕途坎坷,看到唐代社会由盛而衰的转折,就用诗歌抒写情怀,后世称为“诗史”;又由于他能忧国忧民,被誉为“诗圣”。代表作品:“三吏”“三别”《茅屋为秋风所破歌》《春望》《闻官军收河南河北》。“三吏”:

《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》

“三别”:

《新婚别》《垂老别》《无家别》望 岳 岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。诗中热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年的远大抱负,历来被誉为歌咏泰山的名篇。整体把握这首诗表达了怎样的思想感情? 热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年昂扬向上、积极进取的远大抱负。《望岳》中每一联都有“望”的意思,但“望”的角度不同。试对此做具体解释。 首联远望,颔联近望,颈联细望,尾联极望。赏析和积累诗歌语言精炼,包含哲理,你能赏析吗?请你再说出几句富有哲理的诗句。欲穷千里目,更上一层楼。不识庐山真面目,只缘身在此山中。人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。射人先射马,擒贼先擒王。会当凌绝顶,一览众山小。《望岳》1、透过《望岳》中 两句我们可以看到诗人杜甫不怕困难,敢于攀登绝顶,俯视一切的雄心和气概,反衬出泰山的雄伟壮丽及其感人力量。

2、《望岳》中 借齐鲁大地来烘托泰山拔地而起、参天耸立的形象。

3、“ 。”两句用虚笔写出了泰山的秀美,用实笔写出了泰山之高大。 会当凌绝顶,一览众山小。岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓春 望国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。天宝十四载(755)十一月,诗人赴奉先(今陕西蒲城)探亲,未几,安禄山发动叛乱。次年五月,贼破潼关,诗人被迫北上避难。七月,肃宗即位于灵武(今属宁夏),诗人闻讯后前往投奔,不料中途为贼兵所俘,被押至长安;因他官卑职小,未被囚禁。第二年四月,他乘隙逃离长安,历尽千心万苦,终于到达了当时朝廷的所在地—凤翔县。整体把握诗歌描写了怎样的社会状况?战火不断,国破家亡,妻离子散,民不聊生本诗表达了诗人怎样的思想感情?表达诗人忧国伤时,

念家悲己的思想感情。《春望》 1、《春望》中写出战火连续不断,消息隔绝,音迅不至时迫切心情的两句诗是:

2、?运用拟人手法,承上启下,表现诗人触景伤情或移情于物,同时也表现了思念家乡和亲人之情的两句诗是:??????????

3、 写出望中之所见,也痛切地传达了诗人忧国伤时的感情。

4、表达作者在国破家亡,离乱伤痛之外,又叹息衰老,更增一层悲哀的是: 烽火连三月,家书抵万金。感时花溅泪,恨别鸟惊心。国破山河在,城春草木深。白头搔更短,浑欲不胜簪。石壕吏 暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。整体把握1、从内容上看,你认为它是叙事诗还是抒情诗,为什么?2、诗中哪些句子表现了战争的残酷?3、本诗表达了诗人怎样的思想感情? 表达诗人对人民饱受战祸的深切同情,

同时也含蓄地揭露了捕吏的凶残。问题探究 有人说,《石壕吏》中老妇的“致词”全都是吏逼问出来的。你同意这个说法吗?为什么? 作者究竟对这场战争持什么样的态度?请阐述你的理由。《石壕吏》: 1、《石壕吏》中 两句渲染出了县吏的如狼似虎的蛮横气势,也表现了老妇人的凄苦、可怜,形成鲜明对比。 2、《石壕吏》中 收尽全篇,于叙事中含无限深情,也暗示老妇人已被抓走。 吏呼一何怒!妇啼一何苦!天明登前途,独与老翁别文章结构 《望岳》

第一层(首联、颔联):着力写泰山的整体形象。

第二层(颈联、尾联):也写了泰山景物,但着力表现的是诗人的感受。

《春望》

第一层(首联、颔联):写春城败象,饱含感叹。

第二层(颈联、尾联):写心念亲人的离愁,和忧国、伤时、思家的沉痛。

《石壕史》

第一部分(前四句):写“致词”的由来,也交代了故事发生的时间和地点。

第二部分(五、六句):写差使的凶横残暴和老妪的痛苦情状。

第三部分(第三段):写老妪致词。

第四部分(后四句):尾声,暗示老妪已被差使抓走。

《中心思想《望岳》:热情赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,抒发了诗人早年的远大抱负。

《春望》:表达诗人忧国伤时、念家悲己的感情。《石壕史》:反映了诗人思想上的矛盾:他歌颂石壕老妇勇于承担苦难的精神,又写出了老妇一家的悲惨遭遇,表现了他为战争给人民带来巨大灾难而深感悲痛。

《望岳》

1、气象雄伟,意境深远。

2、托物言至,气魄非凡。

《春望》

1、运用自对,产生强烈对比。

2、起承开合,溶于一炉。

《石壕史》

1、构思巧妙,明、暗兼顾。

2、情节生动,动人心魄。写作特色作家作品通假字:

1、便要还家。

2、八分有奇。

3、诎右臂支船。

4、左手倚一衡木。

5、王毅叔远甫。

6、选贤与能。

7、矜,

8、荡胸生曾云。要,通“邀”,邀请。有,通“又”。诎,通“屈”,弯曲。衡,通“横”。甫,通“父”。与,通“举”,选举。通“鳏”,老而无妻的人。曾,通“层”。字词活用:

活用为动词:

此中人语云。

处处志之。

有仙则名。

有龙则灵。

苔痕上阶绿。

中峨冠……

椎髻仰面。

神情与苏黄不属。

意动用法:

渔人甚异之。

人不独亲其亲。。

不独子其子。语,告诉。志,做标志。名,有名气,出名。灵,有灵气。上,爬上。峨冠,戴着高高的帽子。椎髻,梳着椎形发髻。属,类似。异,以……为奇异。亲,以……为亲人,奉养子,以……为子,抚育使动用法:

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

乱,使……繁乱。劳,使……劳累。

活用为状语:

复前行。前,向前。

箬篷覆之。箬篷,用箬篷。

石青糁之。石青,用石青。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》