【快人一步】浙教版2022-2023学年寒假八(下)科学讲义(十七):氧化和燃烧【wrod,含答案】

文档属性

| 名称 | 【快人一步】浙教版2022-2023学年寒假八(下)科学讲义(十七):氧化和燃烧【wrod,含答案】 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 633.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-08 09:12:59 | ||

图片预览

文档简介

一、氧化反应

(一)定义:物质跟氧发生的反应叫做氧化反应。

(二)类型

(1)缓慢氧化:氧化反应进行得非常缓慢,甚至在短期内不易察觉,如钢铁生锈、塑料和橡胶制品的老化等。

(2)剧烈氧化:氧化反应进行得很剧烈,如硫、铁、磷等物质的燃烧。

【能力拓展】

①物质跟氧(指氧气或化合物中的氧)发生的反应,叫做氧化反应,不能将氧改为氧气,否则会将氧化反应的范围缩小。

②物质跟氧气发生的化学反应一定是氧化反应。

③在氧化反应中氧气具有氧化性(氧气能给别的物质提供氧),具有氧化性的物质叫氧化剂。

④氧化反应不属于化学反应的基本反应类型。

二、燃烧的条件

(一)燃烧

(1)定义:可燃物质跟氧气发生的一种发光、发热、剧烈的氧化反应。

(2)可燃物的着火点:可燃物达到燃烧所需要的最低温度叫做该物质着火点,着火点是物质本身的固有属性。

(二)自燃

(1)概念:物质在缓慢氧化过程中产生的热量如果不能及时散失,就会使温度逐渐升高,达到着火点时,如果再遇上充足的氧气,物质会自发地燃烧起来。这种由缓慢氧化引起的自发燃烧叫自燃。

(2)常见的自燃:一些着火点较低的可燃物,如粮食、麦秆、煤炭擦拭机器的棉纱等,如果堆放不合理,空气不流通(缓慢氧化积累的热量不能够及时散失),时间久了极易自燃,引发火灾。森林中长期堆积的枯枝落叶自燃后会引起森林大火。

(三)爆炸

(1)定义:如果燃烧以极快的速度在有限的空间里发生,瞬间累积大量的热,使气体体积急剧地膨胀,就会引起爆炸。

(2)由燃烧引起的爆炸是化学变化,但车胎爆炸、高压锅爆炸没有生成新的物质,是物理变化。

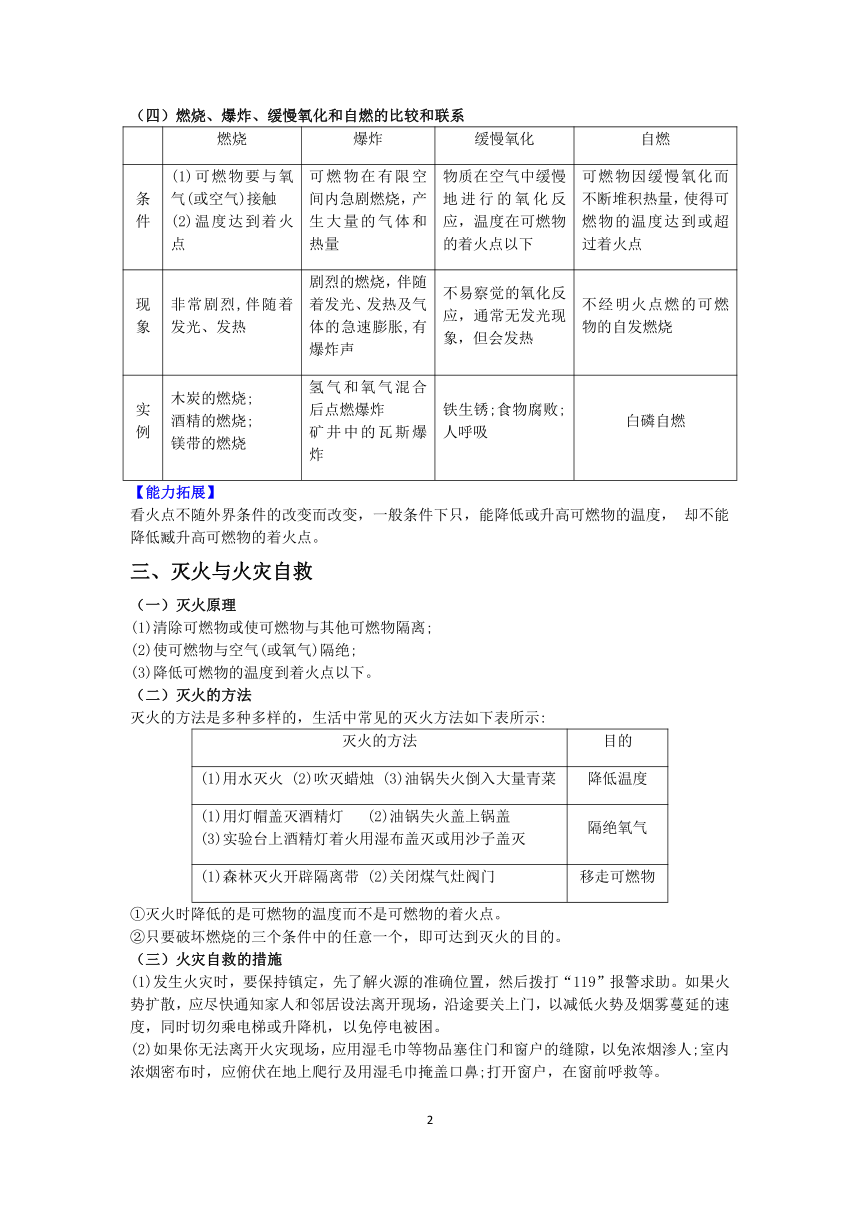

(四)燃烧、爆炸、缓慢氧化和自燃的比较和联系

燃烧 爆炸 缓慢氧化 自燃

条件 (1)可燃物要与氧气(或空气)接触(2)温度达到着火点 可燃物在有限空间内急剧燃烧,产生大量的气体和热量 物质在空气中缓慢地进行的氧化反应,温度在可燃物的着火点以下 可燃物因缓慢氧化而不断堆积热量,使得可燃物的温度达到或超过着火点

现象 非常剧烈,伴随着发光、发热 剧烈的燃烧,伴随着发光、发热及气体的急速膨胀,有爆炸声 不易察觉的氧化反应,通常无发光现象,但会发热 不经明火点燃的可燃物的自发燃烧

实例 木炭的燃烧;酒精的燃烧;镁带的燃烧 氢气和氧气混合后点燃爆炸矿井中的瓦斯爆炸 铁生锈;食物腐败; 人呼吸 白磷自燃

【能力拓展】

看火点不随外界条件的改变而改变,一般条件下只,能降低或升高可燃物的温度, 却不能降低臧升高可燃物的着火点。

三、灭火与火灾自救

(一)灭火原理

(1)清除可燃物或使可燃物与其他可燃物隔离;

(2)使可燃物与空气(或氧气)隔绝;

(3)降低可燃物的温度到着火点以下。

(二)灭火的方法

灭火的方法是多种多样的,生活中常见的灭火方法如下表所示:

灭火的方法 目的

(1)用水灭火 (2)吹灭蜡烛 (3)油锅失火倒入大量青菜 降低温度

(1)用灯帽盖灭酒精灯 (2)油锅失火盖上锅盖 (3)实验台上酒精灯着火用湿布盖灭或用沙子盖灭 隔绝氧气

(1)森林灭火开辟隔离带 (2)关闭煤气灶阀门 移走可燃物

①灭火时降低的是可燃物的温度而不是可燃物的着火点。

②只要破坏燃烧的三个条件中的任意一个,即可达到灭火的目的。

(三)火灾自救的措施

(1)发生火灾时,要保持镇定,先了解火源的准确位置,然后拨打“119”报警求助。如果火势扩散,应尽快通知家人和邻居设法离开现场,沿途要关上门,以减低火势及烟雾蔓延的速度,同时切勿乘电梯或升降机,以免停电被困。

(2)如果你无法离开火灾现场,应用湿毛巾等物品塞住门和窗户的缝隙,以免浓烟渗人;室内浓烟密布时,应俯伏在地上爬行及用湿毛巾掩盖口鼻;打开窗户,在窗前呼救等。

【能力拓展】

①图书馆、用电器、油类等着火时,不能用水或水基型灭火器来灭火,否则会造成图书被破坏、触电等意外事故。

②电路设备或电线、线路着火时,应先切断电源,再用干粉灭火器或液态二氧化碳灭火器灭火,不能用水或水基型灭火器灭火。

③活泼金属如镁、钠等着火时,既不能用水灭火,也不能用二氧化碳灭火器灭火,因为水、二氧化碳都会与金属镁、钠发生反应,应使用干沙土来灭火。

四、化学反应中能量的变化

1.化学反应在生成新物质的同时,伴有能量的变化,而能量的变化通常表现为热量的变化,即有放热现象或吸热现象。

(1)放出热量的反应:如燃料的燃烧,生石灰与水结合成氢氧化钙,镁与盐酸反应等。

(2)吸收热量的反应:如碳与二氧化碳在高温条件下生成一一氧化碳,Ba(OH)2与NHCl反应等。

2.化学能与热能之间相互转化,与其他形式的能也能相互转化,如电池充电是电能转化为化学能;使用电池是化学能转化为电能。

3.化学反应能量变化的大小不同,有些非常细微,只有灵敏的仪器才能检测到,化学反应中能量常表现为热、光、电等。

例1、灭火毯由纤维状隔热耐火材料制成。在起火初期,将灭火毯直接覆盖住火源,可在短时间内灭火。灭火毯灭火的原理主要是( )

A.隔绝氧气 B.缺乏可燃物

C.降低可燃物的着火点 D.增加空气中的二氧化碳

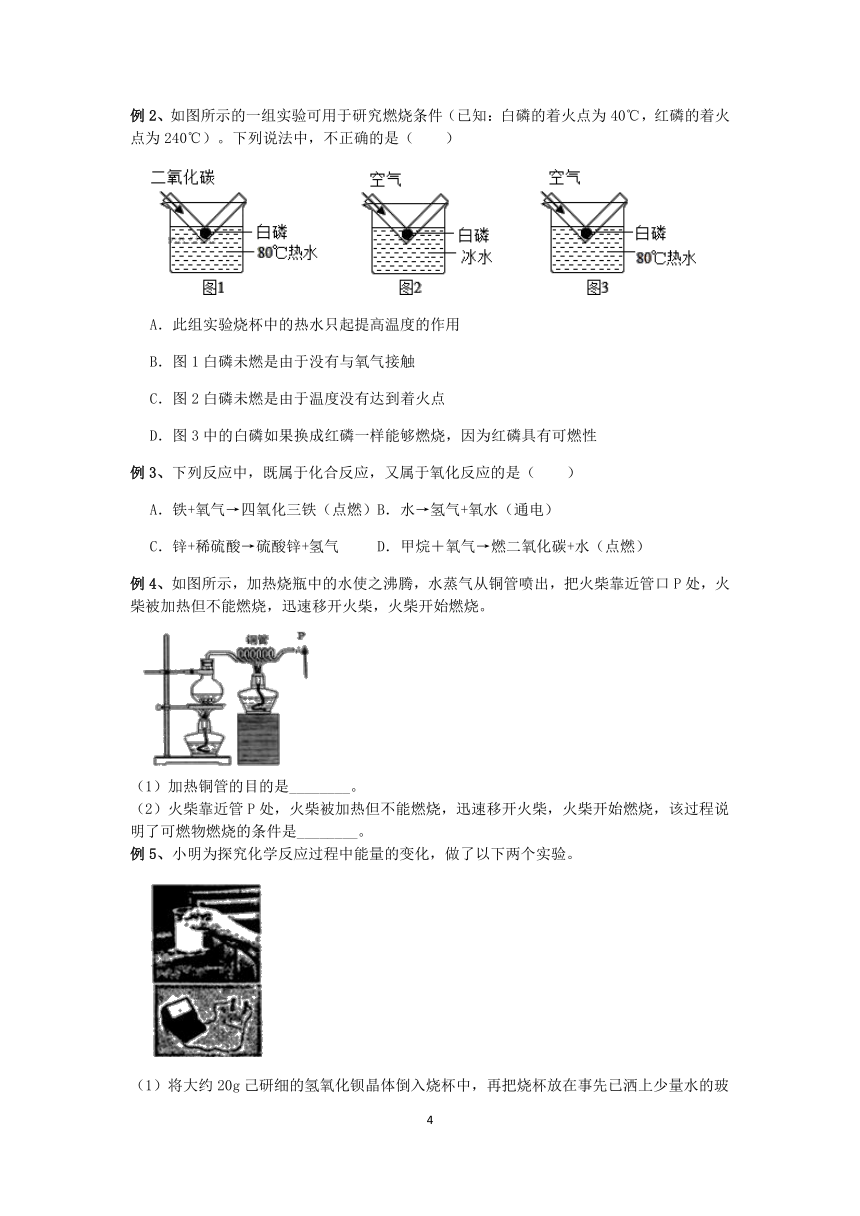

例2、如图所示的一组实验可用于研究燃烧条件(已知:白磷的着火点为40℃,红磷的着火点为240℃)。下列说法中,不正确的是( )

A.此组实验烧杯中的热水只起提高温度的作用

B.图1白磷未燃是由于没有与氧气接触

C.图2白磷未燃是由于温度没有达到着火点

D.图3中的白磷如果换成红磷一样能够燃烧,因为红磷具有可燃性

例3、下列反应中,既属于化合反应,又属于氧化反应的是( )

A.铁+氧气→四氧化三铁(点燃)B.水→氢气+氧水(通电)

C.锌+稀硫酸→硫酸锌+氢气 D.甲烷+氧气→燃二氧化碳+水(点燃)

例4、如图所示,加热烧瓶中的水使之沸腾,水蒸气从铜管喷出,把火柴靠近管口P处,火柴被加热但不能燃烧,迅速移开火柴,火柴开始燃烧。

(1)加热铜管的目的是________。

(2)火柴靠近管P处,火柴被加热但不能燃烧,迅速移开火柴,火柴开始燃烧,该过程说明了可燃物燃烧的条件是________。

例5、小明为探究化学反应过程中能量的变化,做了以下两个实验。

(1)将大约20g己研细的氢氧化钡晶体倒入烧杯中,再把烧杯放在事先已洒上少量水的玻璃片上,然后向烧杯内加入大约10g氯化铵晶体,并用玻璃棒迅速搅拌后静置片刻,提起烧杯,发现玻璃与烧杯底部粘在一起,玻璃片上的水结成了冰(如图所示)。由实验可知,氢氧化钡晶体与氯化铵晶体反应时 (选填“吸收”或“放出")热量。

(2)将锌片和铜片组成的电路,插入稀硫酸中,观察到电流表指针发生了偏转,在这个化学变化中,化学能转化成了 能。

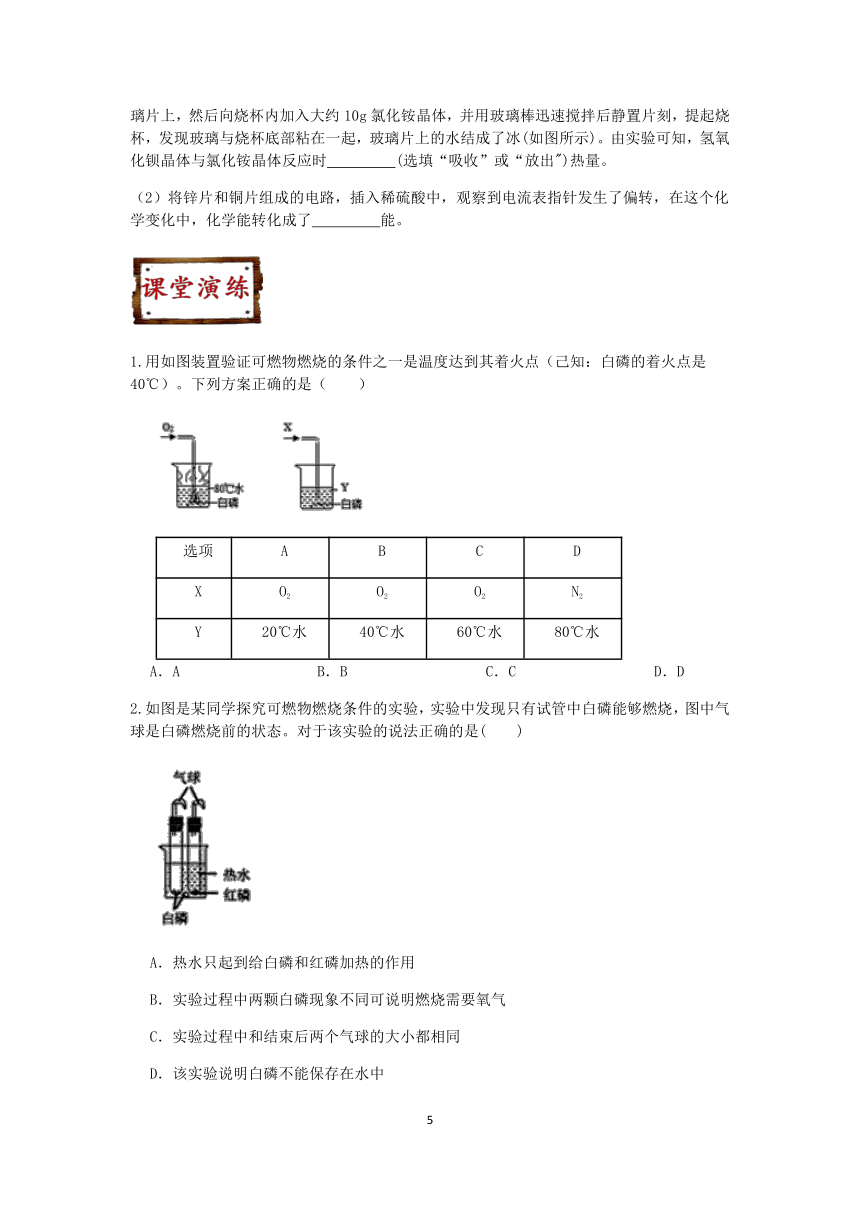

1.用如图装置验证可燃物燃烧的条件之一是温度达到其着火点(己知:白磷的着火点是40℃)。下列方案正确的是( )

选项 A B C D

X O2 O2 O2 N2

Y 20℃水 40℃水 60℃水 80℃水

A.A B.B C.C D.D

2.如图是某同学探究可燃物燃烧条件的实验,实验中发现只有试管中白磷能够燃烧,图中气球是白磷燃烧前的状态。对于该实验的说法正确的是( )

A.热水只起到给白磷和红磷加热的作用

B.实验过程中两颗白磷现象不同可说明燃烧需要氧气

C.实验过程中和结束后两个气球的大小都相同

D.该实验说明白磷不能保存在水中

3.面粉是常见的食物,但是大量的面粉浮在空气中也会爆炸,产生危险。如图:拿一个在靠近底部打了一个小孔的八宝粥的空罐子,里面固定并点燃一枝生日蜡烛;另外在一个小塑料盒子里装人面粉;用一用呀管从外而涌人而粉中,盖好盖子,迅速鼓人大量空气。

(1)会发生的实验现象是:

(2)鼓人大量空气的作用是:

(3)爆炸的条件是:

(4)如果你是面粉厂厂长,你如何避免爆炸事故的发生?

请给出可行建议(两条即可): 、

4.生活中处处有化学。结合你所学的知识回答下列问题:

(1)最近,小明家做饭时燃气灶火焰呈现黄色,锅底出现黑色。通过维修师傅调节燃气灶的进风口之后,火焰变回淡蓝色。这说明使燃料充分燃烧通常需要考虑两点:一是燃烧时要有 ;二是燃料与空气要有足够大的接触面积。

(2)请根据下图回答下列问题:工厂排污导致小孩“血铅超标”,工厂方面的辩解错在哪里? 。

(3)若我们掌握一定的应急避险技能,可通过自救与互救来降低灾害风险。例如身上着火,可快速倒在地上,把身上的火苗压灭。这种灭火方式,利用的原理主要是 。

(4)请用文字表述“火场逃生”图所示的火场逃生方法 。(答一种即可)

5.用如图装置(夹持仪器略去)研究可燃物的燃烧条件。(白磷着火点为40℃,红磷着火点240℃,P2O5能与水反应。)

①通入N2,将W管右侧部分放入热水中,a、b处白磷均不燃烧;

②通入O2,a处白磷不燃烧,b处白磷燃烧。

(1)实验过程①中,a、b处白磷均不燃烧是因为可燃物燃烧需要 。

(2)关于该实验的说法中,正确的有___________(填序号)。

A.湿棉花的作用是防止P2O5污染空气

B.其他条件和过程都不变,用红磷代替白磷,也能得到可燃物的燃烧条件

C.②中a处白磷不燃烧是因为温度没有达到着火点

6.将白磷和红磷分装于Y形试管的两个支管中,管口系一小气球,然后将Y形试管的两个支管伸入80℃的热水中;同时在烧杯底部放置白磷,如图所示。(已知白磷的着火点为40℃,红磷的着火点为240℃)

(1)实验观察到只有Y形试管内的白磷燃烧,但很快就熄灭了,其熄灭的原因可能是 (选填序号)。

①着火点升高 ②温度降低 ③氧气耗尽 ④试管内产生了二氧化碳气体

(2)管口的小气球可防止 (填写物质的化学式)进入空气,从而使该实验更环保;烧杯中80℃的热水的作用是 。

1.下图所示的一组实验可用于研究燃烧条件.下列说法中,正确的是( )

A.图1铜片上的红磷没燃烧,因为红磷不是可燃物

B.图1水下的白磷没有燃烧是因为温度没有达到着火点

C.若将图2中白磷换成红磷,也能观察到燃烧现象

D.图1烧杯中热水的作用既供热又使水下的白磷与氧气隔绝

2.天气晴好的周末,小明一家来到户外野炊,对于以下做法解释不合理的是( )

A.油锅着火盖锅盖,原理是隔绝空气

B.抽出木柴灭火,原理是清除可燃物

C.离开时浇水灭火,原理是降低木柴的温度

D.木柴搭空火更旺,原理是提高空气中氧气含量

3.下面是“燃烧的条件”实验活动的部分操作示意图:

(乒乓球的碎片的着火点是 180℃,过滤纸碎片的着火点是 245℃)

(1)实验一加热片刻观察到 A 中棉球上的酒精燃烧产生蓝色火焰,B 中棉球上的水 不燃烧,由此得出燃烧的条件之一是 。

(2)实验二观察到先燃烧的物质是 ;若将铜片上的物质换成等 量的木屑和煤粉进行实验,观察到木屑先燃烧,说明木屑的着火点比煤粉 。

(3)实验三将燃着的蜡烛放在如上图所示的密闭容器中,同时用氧气传感器测出密闭 容器中氧气含量的变化,如图所示,下列说法错误的是 (填序号)。

A.蜡烛燃烧需要氧气

B.蜡烛燃烧前,密闭容器中氧气的体积分数为 21%

C.蜡烛熄灭后,密闭容器中还有氧气

D.蜡烛熄灭后,密闭容器中二氧化碳的体积分数为 84%

4.如图所示,探究“物质燃烧的条件”实验时,将一根火柴折断,分成火柴头(主要成分为氯酸钾、二氧化锰、硫磺和玻璃粉)和火柴梗两部分,放在铜片上加热。

(1)当观察到 现象时,说明物质的燃烧和着火点有关;

A.火柴头先被点燃 B.燃烧剧烈程度不同 C.燃烧持续时间不同

(2)火柴头点燃的瞬间可观察到“喷”出火焰,这是因为火柴头受热,内部某些物质反应产生了氧气,使燃烧更旺。该现象说明了氧气具有 性;

(3)森林火灾在我国及全球各地频发,消防员通常会用大型吹风机的风筒对着火焰吹风,以达到灭火的目的。此灭火的原理是 。

答案及解析

例1、A

【解析】灭火的方法:①隔绝可燃物;②隔绝氧气;③降低温度,据此分析判断。

【解答】在起火初期,将灭火毯直接覆盖住火源,从而使可燃物与氧气脱离接触,因此可在短时间内灭火,故A正确,而B、C、D错误。

例2、D

【解析】燃烧的条件:①有可燃物;②与氧气接触;③温度达到着火点,据此分析判断。

A.此组实验中,白磷放在玻璃管内,与水不接触,则烧杯中的热水只起提高温度的作用,故A正确不合题意;

B.图1中通入的是二氧化碳,因此白磷未燃是由于没有与氧气接触,故B正确不合题意;

C.图2中烧杯中为冰水,温度很低,则白磷未燃是由于温度没有达到着火点,故C正确不合题意;

D.红磷与白磷都具有可燃性,但是白磷的着火点远远高于80℃,因此图3中换成红磷不会燃烧,故D错误符合题意。

例3、A

【解析】多种物质生成一种物质的反应叫化合反应,物质与氧气发生的反应叫氧化反应,据此分析。

A.铁+氧气→四氧化三铁(点燃),有氧气参加,为氧化反应;两种物质生成一种物质,为化合反应,故A正确;

B.水→氢气+氧水(通电),一种物质生成多种物质,为分解反应,故B错误;

C.锌+稀硫酸→硫酸锌+氢气,单质与化合物反应,生成新的单质和化合物,为置换反应,故C错误;

D.甲烷+氧气→二氧化碳+水(点燃),有氧气参加,为氧化反应;反应物有两种,肯定不是分解反应,故D错误。

例4、(1)产生高温水蒸气或防止液化或使水蒸气的温度达到火柴的着火点

(2)燃烧需要氧气或空气或助燃剂

【解析】(1)加热铜管的目的是:产生高温水蒸气,防止液化或使水蒸气的温度达到火柴的着火点。

(2)火柴靠近管P处,火柴被加热但不能燃烧,迅速移开火柴,火柴开始燃烧,该过程说明了可燃物燃烧的条件是燃烧需要氧气或空气或助燃剂。

例5、(1)吸收(2)电

【解析】(1)根据氢氧化钡晶体与氯化铵晶体反应时的实验现象解答。

(2)能量可以由一种形式转变成另一种形式。

【解答】(1)氢氧化钡晶体与氯化铵固体用手触摸烧杯外壁,感受温度,实验现象温度降低,因此 由实验可知,氢氧化钡晶体与氯化铵晶体反应时吸收热量。

(2)化学能是一种很隐蔽的能量,它不能直接用来做功,只有在发生化学变化的时候才可以释放出来,将锌片和铜片组成的电路,插入稀硫酸中发生化学变化释放出能量转化成电能使电流表指针发生了偏转。

1.A

【解析】探究影响燃烧的条件温度达到着火点时,必须控制氧气与可燃物相同而改变水温,则X应该为O2,而Y的温度应该低于白磷的着火点,故A正确,而B、C、D错误。

2.B

【解析】A.热水即可以升高白磷的温度,又可以阻断白磷与氧气的接触,故A错误;

B.左边试管中的白磷能够与氧气接触而燃烧,而右边的白磷不能与氧气接触没有燃烧,则说明燃烧需要氧气,故B正确;

C.在实验过程中,左边的白磷燃烧放出热量,里面的气体体积膨胀,气球体积变大;实验结束后,温度下降,由于氧气被消耗,因此气球体积缩小。而右边的气球几乎没有变化,故C错误;

D.浸在水中的白磷没有燃烧,因此白磷可以保存在水中,故D错误。

3.(1)爆炸

(2)吹散面粉,使面粉充满罐子

(3)在密闭的空间内剧烈燃烧

(4)严禁烟火;开窗通风

【解析】1、根据图示可知装置的原理是:从吸管进入的空气将吹散面粉,使面粉充满整个罐子,遇到蜡烛的明火后引起剧烈燃烧,导致发生爆炸;

2、如果燃烧以极快的速度在有限的空间里发生,瞬间累积大量的热,使气体体积急剧地膨胀,就会引起爆炸;

3、根据爆炸的条件可防止爆炸的发生。

【解答】(1)根据实验装置可知,面粉是易燃物,此实验将使面粉在有限的空间内剧烈燃烧,瞬间累积大量的热,会引起爆炸;

(2)鼓入的大量空气正好对着面粉,所以作用是 吹散面粉,使面粉充满罐子 ;

(3)由分析可知爆炸的条件是:在密闭的空间内剧烈燃烧;

(4)爆炸需要遇明火和在密闭空间内,从这两方面可以采取措施避免爆炸的发生:严禁烟火、开窗通风。

4.(1)有充足的空气(或氧气)

(2)铅笔芯的主要成分为石墨,不含铅

(3)隔绝空气

(4)用湿毛巾捂住口鼻(或弯腰匍匐前进、不乘坐电梯等)

【解析】(1)根据燃烧剧烈程度的影响因素分析;

(2)根据 铅笔芯的主要成分为石墨分析;

(3)根据隔绝氧气可达到灭火分析;

(4)根据燃烧会产生浓烟和有害气体,且随热空气上升分析。

【解答】(1) 使燃料充分燃烧通常需要有充足的氧气和足够大的接触面积;

(2) 铅笔芯的主要成分为石墨,不含铅 ,所以铅超标与咬铅笔无关;

(3) 身上着火,可快速倒在地上,把身上的火苗压灭 ,利用的是使可燃物与氧气隔绝的灭火原理;

(4)因燃烧会产生浓烟和有害气体,且随热空气上升,所以火场逃生的方法是用湿毛巾捂住口鼻或弯腰匍匐前进、不乘坐电梯等。

5.(1)氧气(助燃剂) (2)A;C

【解析】(1)燃烧的条件:①有可燃物;②与氧气接触;③温度达到着火点,据此分析即可;

(2)根据对整个装置的认识分析判断。

【解答】(1)实验过程①中,a处白磷和b处的白磷都与氮气接触,而没有与氧气接触,因此它们没有燃烧起来,即可燃物燃烧需要氧气(或助燃剂)。

(2)A.P2O5为很细的白色粉末,而湿棉花的作用是吸附P2O5,防止P2O5污染空气,故A正确;

B.其他条件和过程都不变,用红磷代替白磷,由于红磷的着火点远远高于热水的温度,因此红磷不可能燃烧,故B错误;

C.②中a处白磷不燃烧是因为它没有被加热,即温度没有达到着火点,故C正确。

6.(1)③ (2)P2O5;对药品进行加热和对水中白磷隔绝氧气

【解析】(1)燃烧的条件:①有可燃物;②与空气接触;③温度达到着火点,据此分析解答;

(2)白磷燃烧,生成五氧化二磷,一旦排入空气,会对空气造成污染。根据燃烧的条件分析热水的作用。【解答】(1)实验观察到只有Y形试管内的白磷燃烧,但很快就熄灭了,说明白磷肯定为可燃物且温度已经达到着火点,那么其熄灭的原因可能是氧气耗尽,故选③。

(2)管口的小气球可防止P2O5进入空气,从而使该实验更环保;烧杯中80℃的热水的作用是对药品进行加热和对水中白磷隔绝氧气。

1.D

【解析】(1)(2)燃烧条件:①可燃物;②与氧气接触;③温度达到着火点,根据控制变量法的要求判断;

A.图1铜片上的红磷没燃烧,因为红磷的着火点远远高于热水的温度,故A错误;

B.图1水下的白磷没有燃烧是因为温度它没有与氧气接触,故B错误;

C.若将图2中白磷换成红磷,由于红磷的着火点远远高于水的温度,因此它不能燃烧,故C错误;

D.图1烧杯中热水的作用既供热又使水下的白磷与氧气隔绝,故D正确。

2.D

【解析】燃烧的条件:①有可燃物;②与氧气接触;③温度达到着火点,而只要有一个因素不满足,那么就可以灭火。

【解答】A.油锅着火盖锅盖,原理是隔绝空气,故A正确不合题意;

B.抽出木柴灭火,原理是清除可燃物,故B正确不合题意;

C.离开时浇水灭火,原理是降低木柴的温度,故C正确不合题意;

D.木柴搭空火更旺,原理是增大木柴与空气的接触面积,而不能提高氧气的含量,故D错误符合题意。

3.(1)有可燃物 (2)乒乓球碎片;低 (3)D

【解析】(1)燃烧需要满足的条件:①有可燃物;②与空气接触;③温度达到着火点,分析实验1中哪个因素不同即可;

(2)哪种物质着火点低,哪种物质先燃烧,据此分析解答。

(3)根据图像提取相关信息,然后对各个选项进行判断。

【解答】(1)实验一加热片刻观察到 A 中棉球上的酒精燃烧产生蓝色火焰,B 中棉球上的水不燃烧,由此得出燃烧的条件之一是有可燃物。

(2)乒乓球碎片的着火点低于滤纸碎片的着火点,因此实验二中先燃烧的物质是乒乓球碎片。若将铜片上的物质换成等量的木屑和煤粉进行实验,观察到木屑先燃烧,说明木屑的着火点比煤粉的着火点低。

(3)A.根据图像可知,当氧气的体积分数在21%~16%之间时,蜡烛可以燃烧,因此蜡烛燃烧需要氧气,故A正确不合题意;

B.当时间为零时,氧气的体积分数为21%,故B正确不合题意;

C.蜡烛熄灭后,氧气的体积分数小于16%,即还有氧气,故C正确不合题意;

D.蜡烛熄灭后,容器中氧气的体积分数为16%,那么剩余的84%是氮气、二氧化碳、稀有气体等气体的和,故D错误符合题意。

4.(1)A (2)助燃 (3)降低温度到着火点以下

【解析】(1)火柴头和火柴梗同时放在铜片上加热,那么它们的温度肯定相同。如果火柴头先燃烧起来,那么说明火柴头的着火点比火柴梗高;

(2)氧气不能燃烧,但是可以帮助物质燃烧,有助燃作用;

(3)燃烧需要的条件:可燃物;与氧气接触;温度达到着火点。

【解答】(1)当观察到火柴头先被点燃的现象时,说明物质的燃烧和着火点有关;

(2)火柴头点燃的瞬间可观察到“喷”出火焰,这是因为火柴头受热,内部某些物质反应产生了氧气,使燃烧更旺。该现象说明了氧气具有助燃性;

(3)森林火灾在我国及全球各地频发,消防员通常会用大型吹风机的风筒对着火焰吹风,以达到灭火的目的。此灭火的原理是降低温度到着火点以下。

浙教版寒假“快人一步”八(下)科学讲义(十七)

氧化和燃烧

(一)定义:物质跟氧发生的反应叫做氧化反应。

(二)类型

(1)缓慢氧化:氧化反应进行得非常缓慢,甚至在短期内不易察觉,如钢铁生锈、塑料和橡胶制品的老化等。

(2)剧烈氧化:氧化反应进行得很剧烈,如硫、铁、磷等物质的燃烧。

【能力拓展】

①物质跟氧(指氧气或化合物中的氧)发生的反应,叫做氧化反应,不能将氧改为氧气,否则会将氧化反应的范围缩小。

②物质跟氧气发生的化学反应一定是氧化反应。

③在氧化反应中氧气具有氧化性(氧气能给别的物质提供氧),具有氧化性的物质叫氧化剂。

④氧化反应不属于化学反应的基本反应类型。

二、燃烧的条件

(一)燃烧

(1)定义:可燃物质跟氧气发生的一种发光、发热、剧烈的氧化反应。

(2)可燃物的着火点:可燃物达到燃烧所需要的最低温度叫做该物质着火点,着火点是物质本身的固有属性。

(二)自燃

(1)概念:物质在缓慢氧化过程中产生的热量如果不能及时散失,就会使温度逐渐升高,达到着火点时,如果再遇上充足的氧气,物质会自发地燃烧起来。这种由缓慢氧化引起的自发燃烧叫自燃。

(2)常见的自燃:一些着火点较低的可燃物,如粮食、麦秆、煤炭擦拭机器的棉纱等,如果堆放不合理,空气不流通(缓慢氧化积累的热量不能够及时散失),时间久了极易自燃,引发火灾。森林中长期堆积的枯枝落叶自燃后会引起森林大火。

(三)爆炸

(1)定义:如果燃烧以极快的速度在有限的空间里发生,瞬间累积大量的热,使气体体积急剧地膨胀,就会引起爆炸。

(2)由燃烧引起的爆炸是化学变化,但车胎爆炸、高压锅爆炸没有生成新的物质,是物理变化。

(四)燃烧、爆炸、缓慢氧化和自燃的比较和联系

燃烧 爆炸 缓慢氧化 自燃

条件 (1)可燃物要与氧气(或空气)接触(2)温度达到着火点 可燃物在有限空间内急剧燃烧,产生大量的气体和热量 物质在空气中缓慢地进行的氧化反应,温度在可燃物的着火点以下 可燃物因缓慢氧化而不断堆积热量,使得可燃物的温度达到或超过着火点

现象 非常剧烈,伴随着发光、发热 剧烈的燃烧,伴随着发光、发热及气体的急速膨胀,有爆炸声 不易察觉的氧化反应,通常无发光现象,但会发热 不经明火点燃的可燃物的自发燃烧

实例 木炭的燃烧;酒精的燃烧;镁带的燃烧 氢气和氧气混合后点燃爆炸矿井中的瓦斯爆炸 铁生锈;食物腐败; 人呼吸 白磷自燃

【能力拓展】

看火点不随外界条件的改变而改变,一般条件下只,能降低或升高可燃物的温度, 却不能降低臧升高可燃物的着火点。

三、灭火与火灾自救

(一)灭火原理

(1)清除可燃物或使可燃物与其他可燃物隔离;

(2)使可燃物与空气(或氧气)隔绝;

(3)降低可燃物的温度到着火点以下。

(二)灭火的方法

灭火的方法是多种多样的,生活中常见的灭火方法如下表所示:

灭火的方法 目的

(1)用水灭火 (2)吹灭蜡烛 (3)油锅失火倒入大量青菜 降低温度

(1)用灯帽盖灭酒精灯 (2)油锅失火盖上锅盖 (3)实验台上酒精灯着火用湿布盖灭或用沙子盖灭 隔绝氧气

(1)森林灭火开辟隔离带 (2)关闭煤气灶阀门 移走可燃物

①灭火时降低的是可燃物的温度而不是可燃物的着火点。

②只要破坏燃烧的三个条件中的任意一个,即可达到灭火的目的。

(三)火灾自救的措施

(1)发生火灾时,要保持镇定,先了解火源的准确位置,然后拨打“119”报警求助。如果火势扩散,应尽快通知家人和邻居设法离开现场,沿途要关上门,以减低火势及烟雾蔓延的速度,同时切勿乘电梯或升降机,以免停电被困。

(2)如果你无法离开火灾现场,应用湿毛巾等物品塞住门和窗户的缝隙,以免浓烟渗人;室内浓烟密布时,应俯伏在地上爬行及用湿毛巾掩盖口鼻;打开窗户,在窗前呼救等。

【能力拓展】

①图书馆、用电器、油类等着火时,不能用水或水基型灭火器来灭火,否则会造成图书被破坏、触电等意外事故。

②电路设备或电线、线路着火时,应先切断电源,再用干粉灭火器或液态二氧化碳灭火器灭火,不能用水或水基型灭火器灭火。

③活泼金属如镁、钠等着火时,既不能用水灭火,也不能用二氧化碳灭火器灭火,因为水、二氧化碳都会与金属镁、钠发生反应,应使用干沙土来灭火。

四、化学反应中能量的变化

1.化学反应在生成新物质的同时,伴有能量的变化,而能量的变化通常表现为热量的变化,即有放热现象或吸热现象。

(1)放出热量的反应:如燃料的燃烧,生石灰与水结合成氢氧化钙,镁与盐酸反应等。

(2)吸收热量的反应:如碳与二氧化碳在高温条件下生成一一氧化碳,Ba(OH)2与NHCl反应等。

2.化学能与热能之间相互转化,与其他形式的能也能相互转化,如电池充电是电能转化为化学能;使用电池是化学能转化为电能。

3.化学反应能量变化的大小不同,有些非常细微,只有灵敏的仪器才能检测到,化学反应中能量常表现为热、光、电等。

例1、灭火毯由纤维状隔热耐火材料制成。在起火初期,将灭火毯直接覆盖住火源,可在短时间内灭火。灭火毯灭火的原理主要是( )

A.隔绝氧气 B.缺乏可燃物

C.降低可燃物的着火点 D.增加空气中的二氧化碳

例2、如图所示的一组实验可用于研究燃烧条件(已知:白磷的着火点为40℃,红磷的着火点为240℃)。下列说法中,不正确的是( )

A.此组实验烧杯中的热水只起提高温度的作用

B.图1白磷未燃是由于没有与氧气接触

C.图2白磷未燃是由于温度没有达到着火点

D.图3中的白磷如果换成红磷一样能够燃烧,因为红磷具有可燃性

例3、下列反应中,既属于化合反应,又属于氧化反应的是( )

A.铁+氧气→四氧化三铁(点燃)B.水→氢气+氧水(通电)

C.锌+稀硫酸→硫酸锌+氢气 D.甲烷+氧气→燃二氧化碳+水(点燃)

例4、如图所示,加热烧瓶中的水使之沸腾,水蒸气从铜管喷出,把火柴靠近管口P处,火柴被加热但不能燃烧,迅速移开火柴,火柴开始燃烧。

(1)加热铜管的目的是________。

(2)火柴靠近管P处,火柴被加热但不能燃烧,迅速移开火柴,火柴开始燃烧,该过程说明了可燃物燃烧的条件是________。

例5、小明为探究化学反应过程中能量的变化,做了以下两个实验。

(1)将大约20g己研细的氢氧化钡晶体倒入烧杯中,再把烧杯放在事先已洒上少量水的玻璃片上,然后向烧杯内加入大约10g氯化铵晶体,并用玻璃棒迅速搅拌后静置片刻,提起烧杯,发现玻璃与烧杯底部粘在一起,玻璃片上的水结成了冰(如图所示)。由实验可知,氢氧化钡晶体与氯化铵晶体反应时 (选填“吸收”或“放出")热量。

(2)将锌片和铜片组成的电路,插入稀硫酸中,观察到电流表指针发生了偏转,在这个化学变化中,化学能转化成了 能。

1.用如图装置验证可燃物燃烧的条件之一是温度达到其着火点(己知:白磷的着火点是40℃)。下列方案正确的是( )

选项 A B C D

X O2 O2 O2 N2

Y 20℃水 40℃水 60℃水 80℃水

A.A B.B C.C D.D

2.如图是某同学探究可燃物燃烧条件的实验,实验中发现只有试管中白磷能够燃烧,图中气球是白磷燃烧前的状态。对于该实验的说法正确的是( )

A.热水只起到给白磷和红磷加热的作用

B.实验过程中两颗白磷现象不同可说明燃烧需要氧气

C.实验过程中和结束后两个气球的大小都相同

D.该实验说明白磷不能保存在水中

3.面粉是常见的食物,但是大量的面粉浮在空气中也会爆炸,产生危险。如图:拿一个在靠近底部打了一个小孔的八宝粥的空罐子,里面固定并点燃一枝生日蜡烛;另外在一个小塑料盒子里装人面粉;用一用呀管从外而涌人而粉中,盖好盖子,迅速鼓人大量空气。

(1)会发生的实验现象是:

(2)鼓人大量空气的作用是:

(3)爆炸的条件是:

(4)如果你是面粉厂厂长,你如何避免爆炸事故的发生?

请给出可行建议(两条即可): 、

4.生活中处处有化学。结合你所学的知识回答下列问题:

(1)最近,小明家做饭时燃气灶火焰呈现黄色,锅底出现黑色。通过维修师傅调节燃气灶的进风口之后,火焰变回淡蓝色。这说明使燃料充分燃烧通常需要考虑两点:一是燃烧时要有 ;二是燃料与空气要有足够大的接触面积。

(2)请根据下图回答下列问题:工厂排污导致小孩“血铅超标”,工厂方面的辩解错在哪里? 。

(3)若我们掌握一定的应急避险技能,可通过自救与互救来降低灾害风险。例如身上着火,可快速倒在地上,把身上的火苗压灭。这种灭火方式,利用的原理主要是 。

(4)请用文字表述“火场逃生”图所示的火场逃生方法 。(答一种即可)

5.用如图装置(夹持仪器略去)研究可燃物的燃烧条件。(白磷着火点为40℃,红磷着火点240℃,P2O5能与水反应。)

①通入N2,将W管右侧部分放入热水中,a、b处白磷均不燃烧;

②通入O2,a处白磷不燃烧,b处白磷燃烧。

(1)实验过程①中,a、b处白磷均不燃烧是因为可燃物燃烧需要 。

(2)关于该实验的说法中,正确的有___________(填序号)。

A.湿棉花的作用是防止P2O5污染空气

B.其他条件和过程都不变,用红磷代替白磷,也能得到可燃物的燃烧条件

C.②中a处白磷不燃烧是因为温度没有达到着火点

6.将白磷和红磷分装于Y形试管的两个支管中,管口系一小气球,然后将Y形试管的两个支管伸入80℃的热水中;同时在烧杯底部放置白磷,如图所示。(已知白磷的着火点为40℃,红磷的着火点为240℃)

(1)实验观察到只有Y形试管内的白磷燃烧,但很快就熄灭了,其熄灭的原因可能是 (选填序号)。

①着火点升高 ②温度降低 ③氧气耗尽 ④试管内产生了二氧化碳气体

(2)管口的小气球可防止 (填写物质的化学式)进入空气,从而使该实验更环保;烧杯中80℃的热水的作用是 。

1.下图所示的一组实验可用于研究燃烧条件.下列说法中,正确的是( )

A.图1铜片上的红磷没燃烧,因为红磷不是可燃物

B.图1水下的白磷没有燃烧是因为温度没有达到着火点

C.若将图2中白磷换成红磷,也能观察到燃烧现象

D.图1烧杯中热水的作用既供热又使水下的白磷与氧气隔绝

2.天气晴好的周末,小明一家来到户外野炊,对于以下做法解释不合理的是( )

A.油锅着火盖锅盖,原理是隔绝空气

B.抽出木柴灭火,原理是清除可燃物

C.离开时浇水灭火,原理是降低木柴的温度

D.木柴搭空火更旺,原理是提高空气中氧气含量

3.下面是“燃烧的条件”实验活动的部分操作示意图:

(乒乓球的碎片的着火点是 180℃,过滤纸碎片的着火点是 245℃)

(1)实验一加热片刻观察到 A 中棉球上的酒精燃烧产生蓝色火焰,B 中棉球上的水 不燃烧,由此得出燃烧的条件之一是 。

(2)实验二观察到先燃烧的物质是 ;若将铜片上的物质换成等 量的木屑和煤粉进行实验,观察到木屑先燃烧,说明木屑的着火点比煤粉 。

(3)实验三将燃着的蜡烛放在如上图所示的密闭容器中,同时用氧气传感器测出密闭 容器中氧气含量的变化,如图所示,下列说法错误的是 (填序号)。

A.蜡烛燃烧需要氧气

B.蜡烛燃烧前,密闭容器中氧气的体积分数为 21%

C.蜡烛熄灭后,密闭容器中还有氧气

D.蜡烛熄灭后,密闭容器中二氧化碳的体积分数为 84%

4.如图所示,探究“物质燃烧的条件”实验时,将一根火柴折断,分成火柴头(主要成分为氯酸钾、二氧化锰、硫磺和玻璃粉)和火柴梗两部分,放在铜片上加热。

(1)当观察到 现象时,说明物质的燃烧和着火点有关;

A.火柴头先被点燃 B.燃烧剧烈程度不同 C.燃烧持续时间不同

(2)火柴头点燃的瞬间可观察到“喷”出火焰,这是因为火柴头受热,内部某些物质反应产生了氧气,使燃烧更旺。该现象说明了氧气具有 性;

(3)森林火灾在我国及全球各地频发,消防员通常会用大型吹风机的风筒对着火焰吹风,以达到灭火的目的。此灭火的原理是 。

答案及解析

例1、A

【解析】灭火的方法:①隔绝可燃物;②隔绝氧气;③降低温度,据此分析判断。

【解答】在起火初期,将灭火毯直接覆盖住火源,从而使可燃物与氧气脱离接触,因此可在短时间内灭火,故A正确,而B、C、D错误。

例2、D

【解析】燃烧的条件:①有可燃物;②与氧气接触;③温度达到着火点,据此分析判断。

A.此组实验中,白磷放在玻璃管内,与水不接触,则烧杯中的热水只起提高温度的作用,故A正确不合题意;

B.图1中通入的是二氧化碳,因此白磷未燃是由于没有与氧气接触,故B正确不合题意;

C.图2中烧杯中为冰水,温度很低,则白磷未燃是由于温度没有达到着火点,故C正确不合题意;

D.红磷与白磷都具有可燃性,但是白磷的着火点远远高于80℃,因此图3中换成红磷不会燃烧,故D错误符合题意。

例3、A

【解析】多种物质生成一种物质的反应叫化合反应,物质与氧气发生的反应叫氧化反应,据此分析。

A.铁+氧气→四氧化三铁(点燃),有氧气参加,为氧化反应;两种物质生成一种物质,为化合反应,故A正确;

B.水→氢气+氧水(通电),一种物质生成多种物质,为分解反应,故B错误;

C.锌+稀硫酸→硫酸锌+氢气,单质与化合物反应,生成新的单质和化合物,为置换反应,故C错误;

D.甲烷+氧气→二氧化碳+水(点燃),有氧气参加,为氧化反应;反应物有两种,肯定不是分解反应,故D错误。

例4、(1)产生高温水蒸气或防止液化或使水蒸气的温度达到火柴的着火点

(2)燃烧需要氧气或空气或助燃剂

【解析】(1)加热铜管的目的是:产生高温水蒸气,防止液化或使水蒸气的温度达到火柴的着火点。

(2)火柴靠近管P处,火柴被加热但不能燃烧,迅速移开火柴,火柴开始燃烧,该过程说明了可燃物燃烧的条件是燃烧需要氧气或空气或助燃剂。

例5、(1)吸收(2)电

【解析】(1)根据氢氧化钡晶体与氯化铵晶体反应时的实验现象解答。

(2)能量可以由一种形式转变成另一种形式。

【解答】(1)氢氧化钡晶体与氯化铵固体用手触摸烧杯外壁,感受温度,实验现象温度降低,因此 由实验可知,氢氧化钡晶体与氯化铵晶体反应时吸收热量。

(2)化学能是一种很隐蔽的能量,它不能直接用来做功,只有在发生化学变化的时候才可以释放出来,将锌片和铜片组成的电路,插入稀硫酸中发生化学变化释放出能量转化成电能使电流表指针发生了偏转。

1.A

【解析】探究影响燃烧的条件温度达到着火点时,必须控制氧气与可燃物相同而改变水温,则X应该为O2,而Y的温度应该低于白磷的着火点,故A正确,而B、C、D错误。

2.B

【解析】A.热水即可以升高白磷的温度,又可以阻断白磷与氧气的接触,故A错误;

B.左边试管中的白磷能够与氧气接触而燃烧,而右边的白磷不能与氧气接触没有燃烧,则说明燃烧需要氧气,故B正确;

C.在实验过程中,左边的白磷燃烧放出热量,里面的气体体积膨胀,气球体积变大;实验结束后,温度下降,由于氧气被消耗,因此气球体积缩小。而右边的气球几乎没有变化,故C错误;

D.浸在水中的白磷没有燃烧,因此白磷可以保存在水中,故D错误。

3.(1)爆炸

(2)吹散面粉,使面粉充满罐子

(3)在密闭的空间内剧烈燃烧

(4)严禁烟火;开窗通风

【解析】1、根据图示可知装置的原理是:从吸管进入的空气将吹散面粉,使面粉充满整个罐子,遇到蜡烛的明火后引起剧烈燃烧,导致发生爆炸;

2、如果燃烧以极快的速度在有限的空间里发生,瞬间累积大量的热,使气体体积急剧地膨胀,就会引起爆炸;

3、根据爆炸的条件可防止爆炸的发生。

【解答】(1)根据实验装置可知,面粉是易燃物,此实验将使面粉在有限的空间内剧烈燃烧,瞬间累积大量的热,会引起爆炸;

(2)鼓入的大量空气正好对着面粉,所以作用是 吹散面粉,使面粉充满罐子 ;

(3)由分析可知爆炸的条件是:在密闭的空间内剧烈燃烧;

(4)爆炸需要遇明火和在密闭空间内,从这两方面可以采取措施避免爆炸的发生:严禁烟火、开窗通风。

4.(1)有充足的空气(或氧气)

(2)铅笔芯的主要成分为石墨,不含铅

(3)隔绝空气

(4)用湿毛巾捂住口鼻(或弯腰匍匐前进、不乘坐电梯等)

【解析】(1)根据燃烧剧烈程度的影响因素分析;

(2)根据 铅笔芯的主要成分为石墨分析;

(3)根据隔绝氧气可达到灭火分析;

(4)根据燃烧会产生浓烟和有害气体,且随热空气上升分析。

【解答】(1) 使燃料充分燃烧通常需要有充足的氧气和足够大的接触面积;

(2) 铅笔芯的主要成分为石墨,不含铅 ,所以铅超标与咬铅笔无关;

(3) 身上着火,可快速倒在地上,把身上的火苗压灭 ,利用的是使可燃物与氧气隔绝的灭火原理;

(4)因燃烧会产生浓烟和有害气体,且随热空气上升,所以火场逃生的方法是用湿毛巾捂住口鼻或弯腰匍匐前进、不乘坐电梯等。

5.(1)氧气(助燃剂) (2)A;C

【解析】(1)燃烧的条件:①有可燃物;②与氧气接触;③温度达到着火点,据此分析即可;

(2)根据对整个装置的认识分析判断。

【解答】(1)实验过程①中,a处白磷和b处的白磷都与氮气接触,而没有与氧气接触,因此它们没有燃烧起来,即可燃物燃烧需要氧气(或助燃剂)。

(2)A.P2O5为很细的白色粉末,而湿棉花的作用是吸附P2O5,防止P2O5污染空气,故A正确;

B.其他条件和过程都不变,用红磷代替白磷,由于红磷的着火点远远高于热水的温度,因此红磷不可能燃烧,故B错误;

C.②中a处白磷不燃烧是因为它没有被加热,即温度没有达到着火点,故C正确。

6.(1)③ (2)P2O5;对药品进行加热和对水中白磷隔绝氧气

【解析】(1)燃烧的条件:①有可燃物;②与空气接触;③温度达到着火点,据此分析解答;

(2)白磷燃烧,生成五氧化二磷,一旦排入空气,会对空气造成污染。根据燃烧的条件分析热水的作用。【解答】(1)实验观察到只有Y形试管内的白磷燃烧,但很快就熄灭了,说明白磷肯定为可燃物且温度已经达到着火点,那么其熄灭的原因可能是氧气耗尽,故选③。

(2)管口的小气球可防止P2O5进入空气,从而使该实验更环保;烧杯中80℃的热水的作用是对药品进行加热和对水中白磷隔绝氧气。

1.D

【解析】(1)(2)燃烧条件:①可燃物;②与氧气接触;③温度达到着火点,根据控制变量法的要求判断;

A.图1铜片上的红磷没燃烧,因为红磷的着火点远远高于热水的温度,故A错误;

B.图1水下的白磷没有燃烧是因为温度它没有与氧气接触,故B错误;

C.若将图2中白磷换成红磷,由于红磷的着火点远远高于水的温度,因此它不能燃烧,故C错误;

D.图1烧杯中热水的作用既供热又使水下的白磷与氧气隔绝,故D正确。

2.D

【解析】燃烧的条件:①有可燃物;②与氧气接触;③温度达到着火点,而只要有一个因素不满足,那么就可以灭火。

【解答】A.油锅着火盖锅盖,原理是隔绝空气,故A正确不合题意;

B.抽出木柴灭火,原理是清除可燃物,故B正确不合题意;

C.离开时浇水灭火,原理是降低木柴的温度,故C正确不合题意;

D.木柴搭空火更旺,原理是增大木柴与空气的接触面积,而不能提高氧气的含量,故D错误符合题意。

3.(1)有可燃物 (2)乒乓球碎片;低 (3)D

【解析】(1)燃烧需要满足的条件:①有可燃物;②与空气接触;③温度达到着火点,分析实验1中哪个因素不同即可;

(2)哪种物质着火点低,哪种物质先燃烧,据此分析解答。

(3)根据图像提取相关信息,然后对各个选项进行判断。

【解答】(1)实验一加热片刻观察到 A 中棉球上的酒精燃烧产生蓝色火焰,B 中棉球上的水不燃烧,由此得出燃烧的条件之一是有可燃物。

(2)乒乓球碎片的着火点低于滤纸碎片的着火点,因此实验二中先燃烧的物质是乒乓球碎片。若将铜片上的物质换成等量的木屑和煤粉进行实验,观察到木屑先燃烧,说明木屑的着火点比煤粉的着火点低。

(3)A.根据图像可知,当氧气的体积分数在21%~16%之间时,蜡烛可以燃烧,因此蜡烛燃烧需要氧气,故A正确不合题意;

B.当时间为零时,氧气的体积分数为21%,故B正确不合题意;

C.蜡烛熄灭后,氧气的体积分数小于16%,即还有氧气,故C正确不合题意;

D.蜡烛熄灭后,容器中氧气的体积分数为16%,那么剩余的84%是氮气、二氧化碳、稀有气体等气体的和,故D错误符合题意。

4.(1)A (2)助燃 (3)降低温度到着火点以下

【解析】(1)火柴头和火柴梗同时放在铜片上加热,那么它们的温度肯定相同。如果火柴头先燃烧起来,那么说明火柴头的着火点比火柴梗高;

(2)氧气不能燃烧,但是可以帮助物质燃烧,有助燃作用;

(3)燃烧需要的条件:可燃物;与氧气接触;温度达到着火点。

【解答】(1)当观察到火柴头先被点燃的现象时,说明物质的燃烧和着火点有关;

(2)火柴头点燃的瞬间可观察到“喷”出火焰,这是因为火柴头受热,内部某些物质反应产生了氧气,使燃烧更旺。该现象说明了氧气具有助燃性;

(3)森林火灾在我国及全球各地频发,消防员通常会用大型吹风机的风筒对着火焰吹风,以达到灭火的目的。此灭火的原理是降低温度到着火点以下。

浙教版寒假“快人一步”八(下)科学讲义(十七)

氧化和燃烧

同课章节目录