11.2《与妻书》课件 2021-2022学年高中语文统编版必修下册(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 11.2《与妻书》课件 2021-2022学年高中语文统编版必修下册(共20张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

林觉民(1887光绪十三年—1911)

字意洞,号抖飞,又号天外生,汉族,福建人。幼年时过继给叔父为子,其嗣(sì)父饱学多才,嗣母生性善良仁爱。林觉民天性聪慧,读书过目不忘,深得嗣父的喜爱,自幼就由嗣父亲自教导读书。后参加科举考试,无意获取功名,遂在考卷上题了"少年不望万户侯"七个大字,离开考场。

15岁时,考入全闽大学堂(今福州一中)接受民主革命思想,推崇自由平等学说。

18岁时与17岁的陈意映成婚,住进福州市双栖(qī)楼,楼前种植蕉梅。婚后夫妻感情和谐。

作者简介

林觉民

嗣:接续

婚后两年(1907年),林觉民告别陈意映,东渡日本自费留学。赴日留学之后,林觉民每年放暑假都回来探亲。

1911年春天,他突然返家,陈意映颇感惊喜,而他父亲却很惊诧。林觉民告诉家人:学校放樱花假了,他陪日本同学游览江浙风光,然后顺便回家。

作者简介

中国同盟会--广州起义(黄花岗起义)

广州起义前夕,林觉民在香港滨江楼对同行的同志说,此举若败,死者必多,定能感动同胞。待同屋两人入睡后,林觉民挑灯写下两封诀别书,他给父亲的(《禀(bǐnɡ)父书》写得很简单,"不孝儿觉民叩禀:父亲大人,儿死矣,惟累大人吃苦,弟妹缺衣食耳。然大有补于全国同胞也。大罪乞恕之。"另一封诀别书,则写给妻子陈意映。次日,他拿着书信嘱托友人说,我死,幸为转达。(幸:希望)

林觉民被捕后,陈意映腆着大肚子,带着一家大小七口人仓皇搬到光禄坊早题巷一幢偏僻的小房子中租住。在这里,她收到了革命党人辗转送来的一个小包裹。陈意映一打开来看,正是林觉民在香港滨江楼上写下的两封遗书。她打开了写在方巾上的《与妻书》:意映卿卿如晤:吾今以此书与汝永别矣!吾作此书时,尚为世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼……

看到书信,陈意映立刻想到死,林觉民的父母双双跪在她面前,恳请陈意映念在家中尚有一幼儿,而她腹内还有一个小生命,一定要活下去。1911年5月19日,悲伤过度的陈意映早产,生下遗腹子林仲新。但是,陈意映一直没有走出失去丈夫的悲伤,再加上生活变得艰难,林仲新刚刚两岁的时候,陈意映郁郁而终。

作者简介

林觉民受伤被俘(fú)后,有人以保存国家元气劝说两广总督张鸣岐(qí)对林觉民刀下留情,张鸣岐说:“此人面貌如玉,心肠如铁,心地光明如雪,也称得上奇男子……这样的人才留给革命党,为虎添翼,这还了得。”临刑时谈笑自若,引颈就义,年仅24岁。

作者简介

林觉民

陈意映

① 意映卿卿如晤,吾今以此书与汝永别矣!吾作此书时,尚是世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼。吾作此书,泪珠和笔墨齐下,不能竟书而欲搁笔,又恐汝不察吾衷,谓吾忍舍汝而死,谓吾不知汝之不欲吾死也,故遂忍悲为汝言之。

【课文赏读】

(1)吾作此书时,尚是世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼。

【解读】作者深知自己的处境,“世中一人”与“阴间一鬼”的鲜明对比,表达了革命志士抱定必死的信念,义无反顾,英勇赴死,透出一种撼人心灵的凛然正气。

(2)又恐汝不察吾衷,谓吾忍舍汝而死,谓吾不知汝之不欲吾死也,故遂忍悲为汝言之。

【解读】说明写遗书时的心情和原因。作者担心妻子不能理解自己的决定,因而“忍悲为汝言之”,自己内心的悲伤和矛盾交织,“言之”的原因,引出后文对“吾衷”的论述。

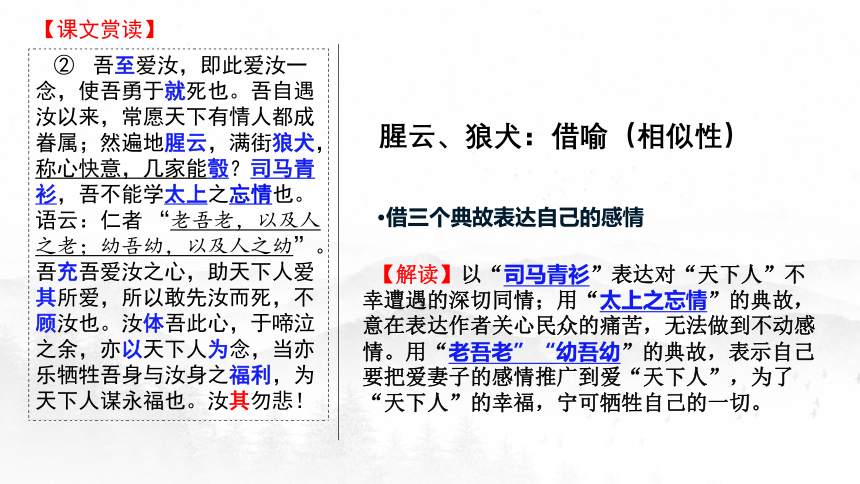

② 吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也。吾自遇汝以来,常愿天下有情人都成眷属;然遍地腥云,满街狼犬,称心快意,几家能彀?司马青衫,吾不能学太上之忘情也。语云:仁者 “老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”。吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。汝其勿悲!

【课文赏读】

借三个典故表达自己的感情

【解读】以“司马青衫”表达对“天下人”不幸遭遇的深切同情;用“太上之忘情”的典故,意在表达作者关心民众的痛苦,无法做到不动感情。用“老吾老”“幼吾幼”的典故,表示自己要把爱妻子的感情推广到爱“天下人”,为了“天下人”的幸福,宁可牺牲自己的一切。

腥云、狼犬:借喻(相似性)

“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也”中“爱汝”与“勇于就死”, 是否矛盾?如何理解?

吾至爱汝”,是在表明他极其疼爱自己的妻子,在后面他又说道:“乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。”在作者看来,个人的幸福与天下人的幸福比起来,是微不足道的。

林觉民极其疼爱自己的妻子,正是这种感情的升华,才使他“勇于就死”。正因为自己享受了爱情、家庭的幸福,所以希望“天下人”也能享受幸福。“为天下人谋永福”而甘愿牺牲自己小家庭之幸福。

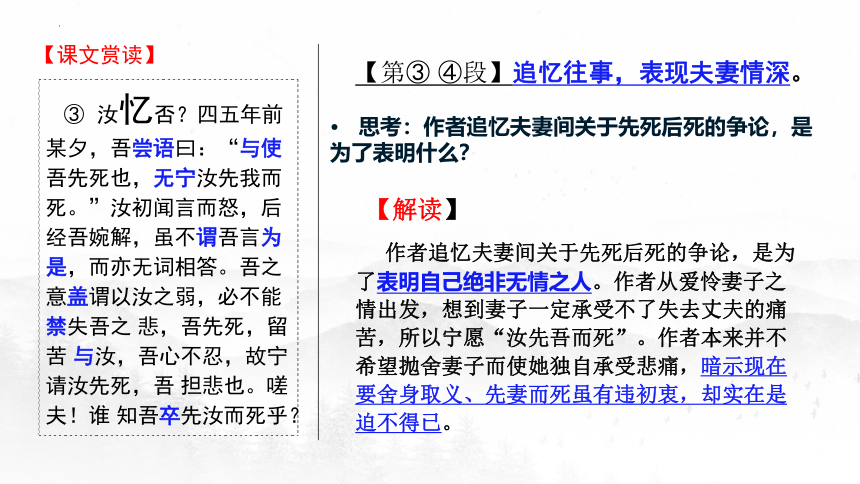

③ 汝忆否?四五年前某夕,吾尝语曰:“与使吾先死也,无宁汝先我而死。”汝初闻言而怒,后经吾婉解,虽不谓吾言为是,而亦无词相答。吾之意盖谓以汝之弱,必不能禁失吾之 悲,吾先死,留 苦 与汝,吾心不忍,故宁请汝先死,吾 担悲也。嗟夫!谁 知吾卒先汝而死乎?

【课文赏读】

思考:作者追忆夫妻间关于先死后死的争论,是为了表明什么?

【解读】

作者追忆夫妻间关于先死后死的争论,是为了表明自己绝非无情之人。作者从爱怜妻子之情出发,想到妻子一定承受不了失去丈夫的痛苦,所以宁愿“汝先吾而死”。作者本来并不希望抛舍妻子而使她独自承受悲痛,暗示现在要舍身取义、先妻而死虽有违初衷,却实在是迫不得已。

【第③ ④段】追忆往事,表现夫妻情深。

④吾真真不能忘汝也!回忆后街之屋,入门穿廊,过前后厅,又三四折,有小厅,厅旁一室,为吾与汝双栖之所。初婚三四个月,适冬之望日前后,窗外疏梅筛月影,依稀掩映;吾与并肩携手,低低切切,何事不语?何情不诉?及今思之,空余泪痕。又回忆六七年前,吾之逃家复归也,汝泣告我:“望今后有远行,必以告妾,妾愿随君行。”吾亦既许汝矣。前十余日回家,即欲乘便以此行之事语汝,及与汝相对,又不能启口,且以汝之有身也,更恐不胜悲,故惟日日呼酒买醉。嗟夫!当时余心之悲,盖不能以寸管形容之。

【课文赏读】

【解读】

作者 对 婚 后夫妻恩爱甜蜜生活的回忆,不仅让我们体会到作者对妻子的深深眷恋,更让我们体会到作者牺牲个人幸福而为天下人谋永福的崇高境界。

【第③ ④段】追忆往事,表现夫妻情深。

文章3-4段写了哪三忆?

(1)忆关于夫妻先死、后死的争议。

(3)忆远行欲告又止的情景。

(2)忆两人双栖之所。

三忆

省文物考古研究所日前从玉山县一座唐代墓葬中出土了半面铜镜,印证了中国古代一段广为流传的成语佳话——“破镜重圆”。据历史资料记载,约1400年前,南朝陈后主陈叔宝的妹妹乐昌公主与丈夫徐德言十分恩爱。北方的隋朝灭陈朝时,两人把一面铜镜破为两半,各自留一半,并约定:“若他日离散,就于正月十五到京城市集卖镜相逢。”后来离散的夫妇俩为了找寻对方,历尽千辛万苦,终于破镜重圆 。

破镜重圆:比喻夫妻失散决裂后又团圆

据民政部门统计,自去年以来,经过老姨妈们调解的100多个纠纷易发户转变为“五好家庭”,200多对反目的夫妻破镜重圆 。

⑤ 吾诚愿与汝相守以死,第以今日事势观之,天灾可以死,盗贼可以死,瓜分之日可以死,奸官污吏虐民可以死,吾辈处今日之中国,国中无地无时不可以死。到那时使吾眼睁睁看汝死,或使汝眼睁睁看吾死,吾能之乎?抑汝能之乎?即可不死,而离散不相见,徒使两地眼成穿而骨化石,试问古来几曾见破镜能重圆?则较死为苦也,将奈之何?今日吾与汝幸双健。天下人不当死而死与不愿离而离者,不可数计,钟情如我辈者,能忍之乎?此吾所以敢率性就死不顾汝也。吾今死无余憾,国事成不成自有同志者在。依新已五岁,转眼成人,汝其善抚之,使之肖我。汝腹中之物,吾疑其女也,女必像汝,吾心甚慰。或又是男,则亦教其以父志为志,则吾死后尚有二意洞在也。甚幸,甚幸!吾家后日当甚贫,贫无所苦,清静过日而已。

【课文赏读】

【第五段】表明自己“率性就死不顾汝”的原因以及对妻儿的嘱托。

⑥ 吾今与汝无言矣。吾居九泉之下遥闻汝哭声,当哭相和也。吾平日不信有鬼,今则又望其真有。今人又言心电感应有道,吾亦望其言是实,则吾之死,吾灵尚依依旁汝也,汝不必以无侣悲。

【课文赏读】

思考:作者对妻子提出哪“三桩心愿”?

【解读】

三愿: 一愿九泉之下“哭相和”;

二愿世间真有鬼;

三愿心电感应有道,是实。

【第⑥段】与妻诀别,表达三桩心愿。

⑦吾平生未尝以吾所志语汝,是吾不是处;然语之,又恐汝日日为吾担忧。吾牺牲百死而不辞,而使汝担忧,的的非吾所忍。吾爱汝至,所以为汝谋者惟恐未尽。汝幸而偶我,又何不幸而生今日之中国!吾幸而得汝,又何不幸而生今日之中国!卒不忍独善其身。嗟夫!巾短情长,所未尽者,尚有万千,汝可以模拟得之。吾今不能见汝矣!汝不能舍吾,其时时于梦中得我乎?一恸。辛未三月廿六夜四鼓,意洞手书。

⑧家中诸母皆通文,有不解处,望请其指教,当尽吾意为幸。

【课文赏读】

【第七八段】“尽吾意”与开头“察吾衷”相呼应,首尾圆合。

与妻书

林觉民

第3、4段:三忆

第1段:心情+写信原因

第6、7、8段:三愿+吾爱汝至,望汝能懂

第5段:赴死原因+一嘱

第2段:借喻+用典

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成 14~15 题

东征①答朝臣相送

陈子昂

平生白云意,疲苶②愧为雄。君王谬殊宠,旌节此从戎。

挼绳③当系虏,单马岂邀功。孤剑将何托,长谣塞上风。

【注】①公元 694 年陈子昂坐逆党狱,次年复官右拾遗。公元 696 年契丹犯境,陈子昂随武攸宜东征契丹。②疲苶:疲惫困顿。③按绳:搓绳。

14. 下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A. 诗人起笔感慨平生,表明本为闲淡之人却奔波困顿,此时此刻感到惭愧。

B. 诗人感念君恩,受命从戎,希望能在东征契丹之行中沙场有为报效国家,

C.“当”突出战胜敌人的坚定意志,“岂”强调征战非为一己之功的胸襟。

D.结尾以发问引发深思,“将何托”抒发了战争结束后无处托身的落寞。

15. 陈子昂反对齐梁以来诗歌的绮靡纤弱,诗风刚健。请结合本诗对陈子昂的“刚健”诗风加以分析。(6分)

14.D(“战争结束后无处托身”不恰当)

15.(6分)

①以征战为题材,为刚健诗风奠定内容基础。

②以手持孤剑、塞上长歌,塑造出刚健的诗歌人物形象。

③描写即将征战沙场的慷慨豪情,避免了绮靡纤弱。

(答出一点2分。如有其它分析,言之成理也可)

编集拙诗,成十一五卷,因题卷末,戏赠元九、李二十①

白居易

一篇长恨有风情②,十首秦吟近正声③。

每被老元偷格律,苦教短李伏歌行④。

世间富贵应无分,身后文章合有名。

莫怪气粗言语大,新排十五卷诗成。

【注】①元九、李二十:分指作者的朋友元稹、李绅,即诗中的“老元”

"短李”。李绅身材矮小,时称“短李”。②长恨:指作者的长诗《长恨歌》 ③秦吟:指作者的讽喻组诗《秦中吟》正声:雅正的诗篇。④伏:服气。

14.以下对本诗的理解和分析,不正确的两项是(5分)

A.《长恨歌》和《秦中吟》都是白居易的得意之作,能够作为其诗歌创作的代表。

B.元稹常常私下对白居易的诗歌进行模仿,这从侧面说明了白诗较高的创作水准。

C.白居易在诗中称呼李绅为“短李”,也隐含着不太认可李绅诗歌创作的意思。

D.作者坚信自己必将因文学成就而名扬后世,因此并不介意在当时是否得到认可。

E.在诗的最后两句中,白居易称,自己新编出的诗集可以成为自我炫耀的资本。

15.请从“戏赠”入手,结合全诗,分析作者表达的情感态度。

CD

①首联对自己的诗歌创作推崇“风情”“正声”,充满自负态度,并以此态度贯穿全

诗。

②颌联由自负开始转向友人戏谑自夸,“每被老元偷格律”一句“偷”字写出自己的

作品被朋友暗自拿去模仿,有戏谑的成分;“苦教短李伏歌行”,拿朋友的短处、外

号呼声,有开玩笑的意思。

③颈联由自负、自夸而预言身后定有诗名。

④尾联说自己新编成的十五卷诗集,却说“莫怪气粗言语大”,即不要怪里面的内容

〝言辞夸张”,意为点题之笔。

林觉民(1887光绪十三年—1911)

字意洞,号抖飞,又号天外生,汉族,福建人。幼年时过继给叔父为子,其嗣(sì)父饱学多才,嗣母生性善良仁爱。林觉民天性聪慧,读书过目不忘,深得嗣父的喜爱,自幼就由嗣父亲自教导读书。后参加科举考试,无意获取功名,遂在考卷上题了"少年不望万户侯"七个大字,离开考场。

15岁时,考入全闽大学堂(今福州一中)接受民主革命思想,推崇自由平等学说。

18岁时与17岁的陈意映成婚,住进福州市双栖(qī)楼,楼前种植蕉梅。婚后夫妻感情和谐。

作者简介

林觉民

嗣:接续

婚后两年(1907年),林觉民告别陈意映,东渡日本自费留学。赴日留学之后,林觉民每年放暑假都回来探亲。

1911年春天,他突然返家,陈意映颇感惊喜,而他父亲却很惊诧。林觉民告诉家人:学校放樱花假了,他陪日本同学游览江浙风光,然后顺便回家。

作者简介

中国同盟会--广州起义(黄花岗起义)

广州起义前夕,林觉民在香港滨江楼对同行的同志说,此举若败,死者必多,定能感动同胞。待同屋两人入睡后,林觉民挑灯写下两封诀别书,他给父亲的(《禀(bǐnɡ)父书》写得很简单,"不孝儿觉民叩禀:父亲大人,儿死矣,惟累大人吃苦,弟妹缺衣食耳。然大有补于全国同胞也。大罪乞恕之。"另一封诀别书,则写给妻子陈意映。次日,他拿着书信嘱托友人说,我死,幸为转达。(幸:希望)

林觉民被捕后,陈意映腆着大肚子,带着一家大小七口人仓皇搬到光禄坊早题巷一幢偏僻的小房子中租住。在这里,她收到了革命党人辗转送来的一个小包裹。陈意映一打开来看,正是林觉民在香港滨江楼上写下的两封遗书。她打开了写在方巾上的《与妻书》:意映卿卿如晤:吾今以此书与汝永别矣!吾作此书时,尚为世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼……

看到书信,陈意映立刻想到死,林觉民的父母双双跪在她面前,恳请陈意映念在家中尚有一幼儿,而她腹内还有一个小生命,一定要活下去。1911年5月19日,悲伤过度的陈意映早产,生下遗腹子林仲新。但是,陈意映一直没有走出失去丈夫的悲伤,再加上生活变得艰难,林仲新刚刚两岁的时候,陈意映郁郁而终。

作者简介

林觉民受伤被俘(fú)后,有人以保存国家元气劝说两广总督张鸣岐(qí)对林觉民刀下留情,张鸣岐说:“此人面貌如玉,心肠如铁,心地光明如雪,也称得上奇男子……这样的人才留给革命党,为虎添翼,这还了得。”临刑时谈笑自若,引颈就义,年仅24岁。

作者简介

林觉民

陈意映

① 意映卿卿如晤,吾今以此书与汝永别矣!吾作此书时,尚是世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼。吾作此书,泪珠和笔墨齐下,不能竟书而欲搁笔,又恐汝不察吾衷,谓吾忍舍汝而死,谓吾不知汝之不欲吾死也,故遂忍悲为汝言之。

【课文赏读】

(1)吾作此书时,尚是世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼。

【解读】作者深知自己的处境,“世中一人”与“阴间一鬼”的鲜明对比,表达了革命志士抱定必死的信念,义无反顾,英勇赴死,透出一种撼人心灵的凛然正气。

(2)又恐汝不察吾衷,谓吾忍舍汝而死,谓吾不知汝之不欲吾死也,故遂忍悲为汝言之。

【解读】说明写遗书时的心情和原因。作者担心妻子不能理解自己的决定,因而“忍悲为汝言之”,自己内心的悲伤和矛盾交织,“言之”的原因,引出后文对“吾衷”的论述。

② 吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也。吾自遇汝以来,常愿天下有情人都成眷属;然遍地腥云,满街狼犬,称心快意,几家能彀?司马青衫,吾不能学太上之忘情也。语云:仁者 “老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”。吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。汝其勿悲!

【课文赏读】

借三个典故表达自己的感情

【解读】以“司马青衫”表达对“天下人”不幸遭遇的深切同情;用“太上之忘情”的典故,意在表达作者关心民众的痛苦,无法做到不动感情。用“老吾老”“幼吾幼”的典故,表示自己要把爱妻子的感情推广到爱“天下人”,为了“天下人”的幸福,宁可牺牲自己的一切。

腥云、狼犬:借喻(相似性)

“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也”中“爱汝”与“勇于就死”, 是否矛盾?如何理解?

吾至爱汝”,是在表明他极其疼爱自己的妻子,在后面他又说道:“乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。”在作者看来,个人的幸福与天下人的幸福比起来,是微不足道的。

林觉民极其疼爱自己的妻子,正是这种感情的升华,才使他“勇于就死”。正因为自己享受了爱情、家庭的幸福,所以希望“天下人”也能享受幸福。“为天下人谋永福”而甘愿牺牲自己小家庭之幸福。

③ 汝忆否?四五年前某夕,吾尝语曰:“与使吾先死也,无宁汝先我而死。”汝初闻言而怒,后经吾婉解,虽不谓吾言为是,而亦无词相答。吾之意盖谓以汝之弱,必不能禁失吾之 悲,吾先死,留 苦 与汝,吾心不忍,故宁请汝先死,吾 担悲也。嗟夫!谁 知吾卒先汝而死乎?

【课文赏读】

思考:作者追忆夫妻间关于先死后死的争论,是为了表明什么?

【解读】

作者追忆夫妻间关于先死后死的争论,是为了表明自己绝非无情之人。作者从爱怜妻子之情出发,想到妻子一定承受不了失去丈夫的痛苦,所以宁愿“汝先吾而死”。作者本来并不希望抛舍妻子而使她独自承受悲痛,暗示现在要舍身取义、先妻而死虽有违初衷,却实在是迫不得已。

【第③ ④段】追忆往事,表现夫妻情深。

④吾真真不能忘汝也!回忆后街之屋,入门穿廊,过前后厅,又三四折,有小厅,厅旁一室,为吾与汝双栖之所。初婚三四个月,适冬之望日前后,窗外疏梅筛月影,依稀掩映;吾与并肩携手,低低切切,何事不语?何情不诉?及今思之,空余泪痕。又回忆六七年前,吾之逃家复归也,汝泣告我:“望今后有远行,必以告妾,妾愿随君行。”吾亦既许汝矣。前十余日回家,即欲乘便以此行之事语汝,及与汝相对,又不能启口,且以汝之有身也,更恐不胜悲,故惟日日呼酒买醉。嗟夫!当时余心之悲,盖不能以寸管形容之。

【课文赏读】

【解读】

作者 对 婚 后夫妻恩爱甜蜜生活的回忆,不仅让我们体会到作者对妻子的深深眷恋,更让我们体会到作者牺牲个人幸福而为天下人谋永福的崇高境界。

【第③ ④段】追忆往事,表现夫妻情深。

文章3-4段写了哪三忆?

(1)忆关于夫妻先死、后死的争议。

(3)忆远行欲告又止的情景。

(2)忆两人双栖之所。

三忆

省文物考古研究所日前从玉山县一座唐代墓葬中出土了半面铜镜,印证了中国古代一段广为流传的成语佳话——“破镜重圆”。据历史资料记载,约1400年前,南朝陈后主陈叔宝的妹妹乐昌公主与丈夫徐德言十分恩爱。北方的隋朝灭陈朝时,两人把一面铜镜破为两半,各自留一半,并约定:“若他日离散,就于正月十五到京城市集卖镜相逢。”后来离散的夫妇俩为了找寻对方,历尽千辛万苦,终于破镜重圆 。

破镜重圆:比喻夫妻失散决裂后又团圆

据民政部门统计,自去年以来,经过老姨妈们调解的100多个纠纷易发户转变为“五好家庭”,200多对反目的夫妻破镜重圆 。

⑤ 吾诚愿与汝相守以死,第以今日事势观之,天灾可以死,盗贼可以死,瓜分之日可以死,奸官污吏虐民可以死,吾辈处今日之中国,国中无地无时不可以死。到那时使吾眼睁睁看汝死,或使汝眼睁睁看吾死,吾能之乎?抑汝能之乎?即可不死,而离散不相见,徒使两地眼成穿而骨化石,试问古来几曾见破镜能重圆?则较死为苦也,将奈之何?今日吾与汝幸双健。天下人不当死而死与不愿离而离者,不可数计,钟情如我辈者,能忍之乎?此吾所以敢率性就死不顾汝也。吾今死无余憾,国事成不成自有同志者在。依新已五岁,转眼成人,汝其善抚之,使之肖我。汝腹中之物,吾疑其女也,女必像汝,吾心甚慰。或又是男,则亦教其以父志为志,则吾死后尚有二意洞在也。甚幸,甚幸!吾家后日当甚贫,贫无所苦,清静过日而已。

【课文赏读】

【第五段】表明自己“率性就死不顾汝”的原因以及对妻儿的嘱托。

⑥ 吾今与汝无言矣。吾居九泉之下遥闻汝哭声,当哭相和也。吾平日不信有鬼,今则又望其真有。今人又言心电感应有道,吾亦望其言是实,则吾之死,吾灵尚依依旁汝也,汝不必以无侣悲。

【课文赏读】

思考:作者对妻子提出哪“三桩心愿”?

【解读】

三愿: 一愿九泉之下“哭相和”;

二愿世间真有鬼;

三愿心电感应有道,是实。

【第⑥段】与妻诀别,表达三桩心愿。

⑦吾平生未尝以吾所志语汝,是吾不是处;然语之,又恐汝日日为吾担忧。吾牺牲百死而不辞,而使汝担忧,的的非吾所忍。吾爱汝至,所以为汝谋者惟恐未尽。汝幸而偶我,又何不幸而生今日之中国!吾幸而得汝,又何不幸而生今日之中国!卒不忍独善其身。嗟夫!巾短情长,所未尽者,尚有万千,汝可以模拟得之。吾今不能见汝矣!汝不能舍吾,其时时于梦中得我乎?一恸。辛未三月廿六夜四鼓,意洞手书。

⑧家中诸母皆通文,有不解处,望请其指教,当尽吾意为幸。

【课文赏读】

【第七八段】“尽吾意”与开头“察吾衷”相呼应,首尾圆合。

与妻书

林觉民

第3、4段:三忆

第1段:心情+写信原因

第6、7、8段:三愿+吾爱汝至,望汝能懂

第5段:赴死原因+一嘱

第2段:借喻+用典

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成 14~15 题

东征①答朝臣相送

陈子昂

平生白云意,疲苶②愧为雄。君王谬殊宠,旌节此从戎。

挼绳③当系虏,单马岂邀功。孤剑将何托,长谣塞上风。

【注】①公元 694 年陈子昂坐逆党狱,次年复官右拾遗。公元 696 年契丹犯境,陈子昂随武攸宜东征契丹。②疲苶:疲惫困顿。③按绳:搓绳。

14. 下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A. 诗人起笔感慨平生,表明本为闲淡之人却奔波困顿,此时此刻感到惭愧。

B. 诗人感念君恩,受命从戎,希望能在东征契丹之行中沙场有为报效国家,

C.“当”突出战胜敌人的坚定意志,“岂”强调征战非为一己之功的胸襟。

D.结尾以发问引发深思,“将何托”抒发了战争结束后无处托身的落寞。

15. 陈子昂反对齐梁以来诗歌的绮靡纤弱,诗风刚健。请结合本诗对陈子昂的“刚健”诗风加以分析。(6分)

14.D(“战争结束后无处托身”不恰当)

15.(6分)

①以征战为题材,为刚健诗风奠定内容基础。

②以手持孤剑、塞上长歌,塑造出刚健的诗歌人物形象。

③描写即将征战沙场的慷慨豪情,避免了绮靡纤弱。

(答出一点2分。如有其它分析,言之成理也可)

编集拙诗,成十一五卷,因题卷末,戏赠元九、李二十①

白居易

一篇长恨有风情②,十首秦吟近正声③。

每被老元偷格律,苦教短李伏歌行④。

世间富贵应无分,身后文章合有名。

莫怪气粗言语大,新排十五卷诗成。

【注】①元九、李二十:分指作者的朋友元稹、李绅,即诗中的“老元”

"短李”。李绅身材矮小,时称“短李”。②长恨:指作者的长诗《长恨歌》 ③秦吟:指作者的讽喻组诗《秦中吟》正声:雅正的诗篇。④伏:服气。

14.以下对本诗的理解和分析,不正确的两项是(5分)

A.《长恨歌》和《秦中吟》都是白居易的得意之作,能够作为其诗歌创作的代表。

B.元稹常常私下对白居易的诗歌进行模仿,这从侧面说明了白诗较高的创作水准。

C.白居易在诗中称呼李绅为“短李”,也隐含着不太认可李绅诗歌创作的意思。

D.作者坚信自己必将因文学成就而名扬后世,因此并不介意在当时是否得到认可。

E.在诗的最后两句中,白居易称,自己新编出的诗集可以成为自我炫耀的资本。

15.请从“戏赠”入手,结合全诗,分析作者表达的情感态度。

CD

①首联对自己的诗歌创作推崇“风情”“正声”,充满自负态度,并以此态度贯穿全

诗。

②颌联由自负开始转向友人戏谑自夸,“每被老元偷格律”一句“偷”字写出自己的

作品被朋友暗自拿去模仿,有戏谑的成分;“苦教短李伏歌行”,拿朋友的短处、外

号呼声,有开玩笑的意思。

③颈联由自负、自夸而预言身后定有诗名。

④尾联说自己新编成的十五卷诗集,却说“莫怪气粗言语大”,即不要怪里面的内容

〝言辞夸张”,意为点题之笔。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])