《边塞诗四首》教学设计

图片预览

文档简介

功名只向马上取,真是丈夫一英雄

——《边塞诗四首》教学设计 作者:苏伦

设计理念:

诗歌的教学,应该遵循由感性到理性的认识过程,首先要使学生对诗歌充分感知,通过诵读,在头脑中想像,逐步形成诗歌所表达的整体形象。“书读百遍,其义自见”,道理就在于此。其次,诗词教学应着重于学生心灵的熏陶,中国古典诗词,能给学生最丰富的想象空间和最优美的感情体验,教学仅仅扣住诗词本身最美的点,巧妙点拨,从而激起清晰而优雅的阅读涟漪,从而拉近古代和现代的距离,赋予古诗文以新的生命力,如鱼之江海中,自有无穷乐趣,而后发现情致理趣所在。

另外,语文课堂还有一个共性的目标,就是逐步提高学生合作学习的能力,鼓励学生在交流中发现文本的丰富含义,也在交流中提升自己的阅读水平和与人正确相处的能力。为此,这节课依然延续“小组合作学习”模式,把各个环节与小组的合作学习,自然结合起来。

课前预习:

1.收集王之涣、王昌龄、王维、岑参及边塞诗的一些常识。

2. 朗读这四首诗,并想象诗人描绘的画面。有时间的可以写在本子上。

相关课程标准:

“欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。对作品中感人的情境和形象,能说出自己的体验;品味作品中富于表现力的语言。”“诵读古代诗词,阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位。”

教学目标:

1.有感情的诵读这四首诗,在理解的基础上背诵。

2.结合四首诗的创作背景,了解诗的大体内容,体会作者表达的感情。

3.品味欣赏诗中佳句,体会诗人丰富的想象。

评价任务:

1.根据自己的收集及同学和老师的补充掌握作者及边塞诗的常识。

2.朗读诗歌,感知诗歌的内容,理解诗意。

3.熟读诗歌,感受诗歌中所蕴涵的动人心魄的情感。

4.诵读诗歌,感悟诗歌的音乐美。

教学过程:

第一课时了解边塞诗的特点,熟读成诵

一、激情导入

多媒体播放歌曲《出塞曲》,并展示边塞风光。

教师解说:在唐代,有一批诗人十分擅长描写边塞征战生活,形成了所谓的“边塞诗派”,后人称他们为“边塞诗人”。一群气势磅礴的边塞诗人是盛唐的仪仗队,展示着盛唐的国威。这群边塞诗人,或歌颂在保卫祖国的战争中一往无前的昂扬斗志,或诉说战争的艰苦和残酷,都那么英姿飒爽,气势灼人,因为他们是盛唐的诗人,盛唐诗坛的风云人物,喷发的是永远震撼人心的边塞英雄交响曲。后来,反映边塞征战生活的诗作逐渐蔚然大观,所以说边塞诗是唐代这个诗歌大国的一束奇葩。

二、检查预习

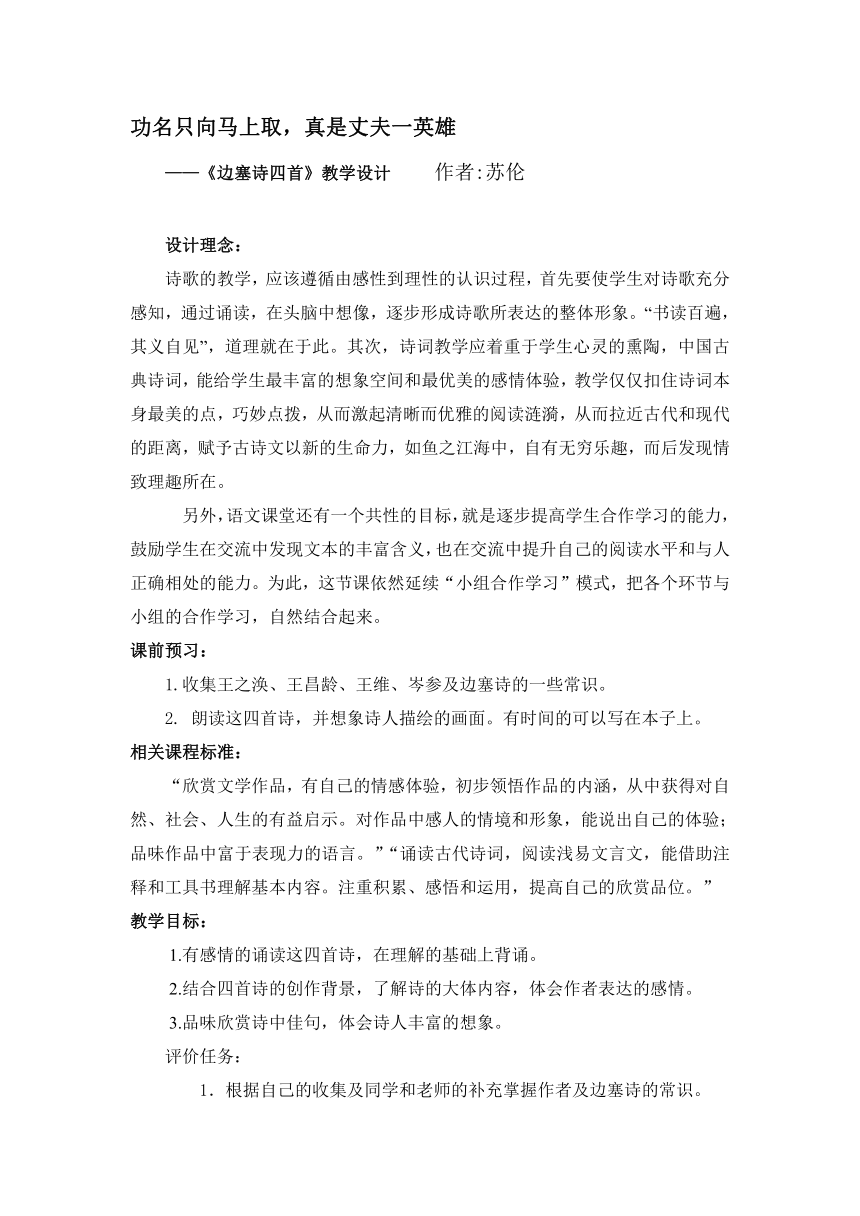

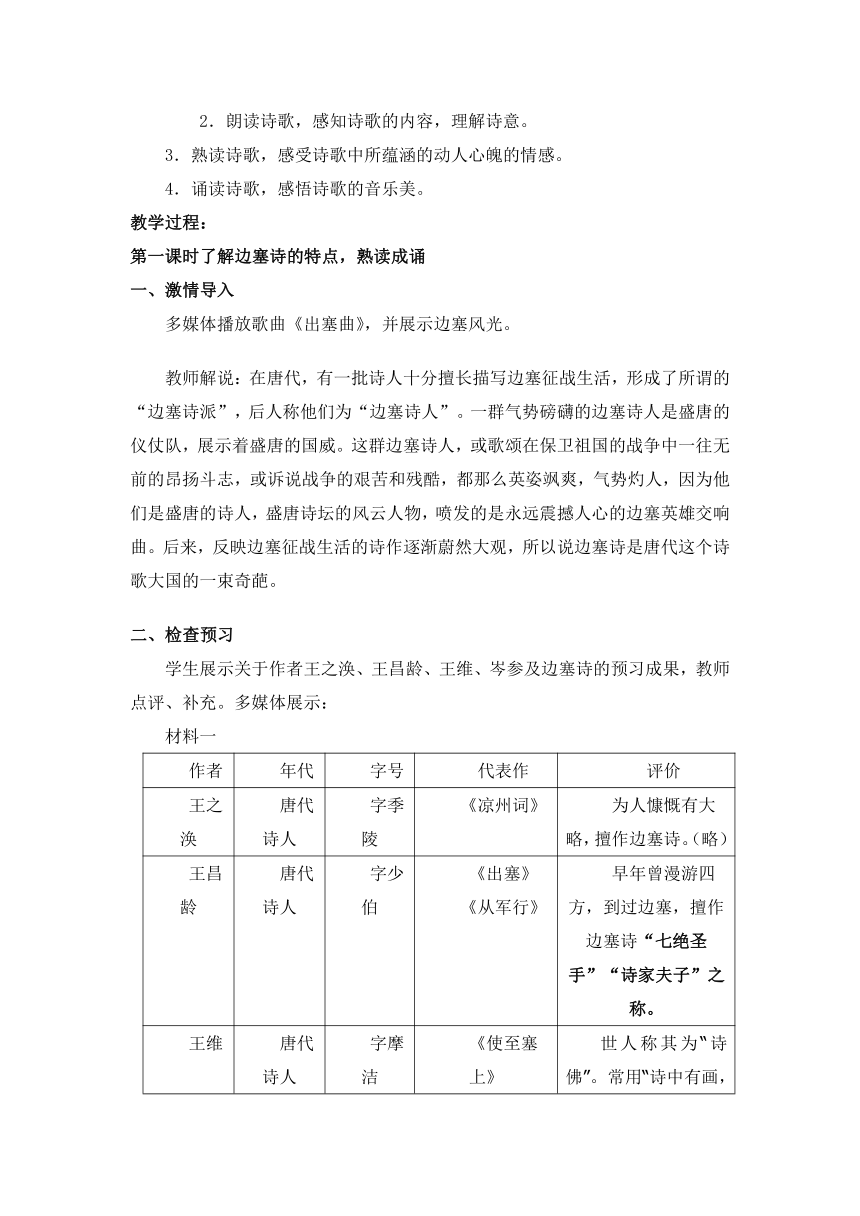

学生展示关于作者王之涣、王昌龄、王维、岑参及边塞诗的预习成果,教师点评、补充。多媒体展示:

材料一

作者 年代 字号 代表作 评价

王之涣 唐代诗人 字季陵 《凉州词》 为人慷慨有大略,擅作边塞诗。(略)

王昌龄 唐代诗人 字少伯 《出塞》《从军行》 早年曾漫游四方,到过边塞,擅作边塞诗“七绝圣手”“诗家夫子”之称。

王维 唐代诗人 字摩洁 《使至塞上》 世人称其为“诗佛”。 常用“诗中有画,画中有诗”来评论诗人兼画家王维的作品。

岑参 唐代诗人 《白雪歌送武判官归京 ( http: / / baike. / view / 155283.htm" \t "_blank )》 《白雪歌送武判官归京 ( http: / / baike. / view / 155283.htm" \t "_blank )》 他的边塞诗想象丰富,气势磅礴,“雄奇瑰丽”代表了盛唐边塞诗的最高成就。

材料二:

边塞诗的有关知识

边塞诗是唐代诗歌的主要题材,是唐诗当中思想性最深刻,想像力最丰富,艺术性最强的一部分。一些有切身边塞生活经历和军旅生活体验的诗人,以亲历的见闻来写诗;另一些诗人以乐府旧题来进行翻新创作。其创作贯穿初唐、盛唐、中唐、晚唐四个阶段。

盛唐是边塞诗歌创作的鼎盛时期,涌现了著名的边塞诗派,代表诗人有高适、岑参、王昌龄、李颀、王维,高的《燕歌行》、岑的《白雪歌》等七言长篇歌行代表了盛唐边塞诗的美学风格,即:雄浑、磅礴、豪放、浪漫、悲壮、瑰丽。

盛唐边塞诗的特点在于以下几个方面:

(1)题材广阔:一方面包括将士建立军功的壮志,边地生活的艰辛,战争的酷烈场面,将士的思家情绪;另一方面包括边塞风光,边疆地理,民族风情,民族交往等各个方面。其中前者为主要题材。

(2)意象宏阔:大处落笔,写奇情壮景。

(3)基调昂扬:气势流畅,富有崇高感。

(4)体裁兼善:歌行、律绝皆有佳作。

三、知诗人解题意——读出诗音

我们了解了诗人及边塞诗的特点,现在让我们的朗读来体会诗歌的音乐美。

(诗歌之所以称为诗歌,是因为它是音乐与文学的完美的结合。要感受诗歌的音乐美,要把学生引入更深次的赏读领域,诵读是不可逾越的一关。诵读不能采取放羊式的读,教师要有所指导,力求把学生的诵读引向“美读”的层次。要朗诵好一首诗,就必须掌握朗诵技巧,如音调的高低、音量的大小、声音的强弱、速度的快慢,有对比、有起伏、有变化,使整个朗诵犹如一曲优美的乐章。)

1.指导学生明白,如何读出诗音。

其一,读出节奏。中国诗歌,尤其是古典诗歌,特别讲究节奏。四言诗二字一顿,五言七言的在此基础上小有变化。句有节奏,篇也要有节奏。教师不可容忍学生采取“喊歌”式的朗读方式。

其二,读出韵律。诵读时不能如池塘之水平缓无奇,要有高低轻重音之别。轻重高低的标准是要依据表达内容和感情的需要。有利于表现作者情感的关键字词要重读,提高声调,反之就轻读。当然,语速的的把握也是要注意的。

其三,读出情感。把握住诗歌的情感基调,诵读时或激昂慷慨,或深邃幽长,或激烈飞扬,或缠绵悱恻……只有这样,才会产生出诗歌的抑扬顿挫的音乐之美。

2.听录音。注意节奏和字音,语气,并标出诗的意象或闭眼想象当时的画面与情节。

3.让每个小组进行朗读演练。

①让学生回顾如何读出诗味。

②小组自由安排朗读方式,组内朗读。

③两个小组比赛朗读。其他组员评议。

4.自读诗歌,标出诗的意象。看看是从哪些意象体现出边塞诗的?

5.通过这些意象,诗人要表达怎样的情感?

教师小结:诗歌要在反复的吟咏诵读之中,感悟到诗中的人情美,人性美,心灵在潜移默化中受到了熏陶,受到了洗礼,走向了崇高,走向了真善美。这四首诗都是边塞诗中的精品,望同学们课下认真朗读能成诵。俗语说:熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。练就一点读的功夫,终生受益无穷。

第二课时:理解诗意,体会诗情

教师检查学生背诵,导入新课。

四、抓字眼明诗意——读出诗意

1.朗读诗歌,理解诗意。

学生根据课下注释及手中资料,抓住诗中重点字词,理解诗歌意思。最好能用散文化的语言描述出来。

学生分组完成,个别展示,让集体的智慧中闪出智慧之花。

教师对于同学们的展示进行评价。

2.教师出示《凉州词》中的名句:羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

教师讲解对名句的品味:“怨杨柳”不是怨那些杨柳,应理解为用杨柳曲的调子表怨。在“一片孤城万仞山”的凉州,响起苍凉哀怨的笛声,吹的是思乡的杨柳曲。厌烦,生自高度的怨恨。怨到什么程度?怨到要说“何须怨”的程度:根据长期以来的经验,无论怎样怨都无济于事,绝望了!现在作出个判断:玉门关外的凉州没有春风。你吹什么折杨柳?这里连春风都来不到,哪里有杨柳让你去折啊?但更要紧的是:没有春风的关外,一切生命都只好在摧残中挣扎。人,也一样!

3.学生根据教师的讲解尝试分析一下名句:

(1)黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

(2)大漠孤烟直,长河落日圆。

(3)忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

教师点拨:可以抓住重点词语品析,或者表述自己对整个语句的感悟。

学生讨论发言,教师归纳明确:

(1)这是概括力极强的诗句。戍边时间之漫长,战事之频繁,战斗之艰苦,敌军之强悍,边地之荒凉,都于此七字中概括无遗。“百战”是比较抽象的,冠以“黄沙”二字,就突出了西北战场的特征,“百战”而至“穿金甲”,更可想见战斗之艰苦激烈,“不破楼兰终不还”,就是身经百战的将士豪壮的誓言。“黄沙”句尽管写出了战争的艰苦,但整个形象给人的实际感受是雄壮有力,而不是低沉伤感的。抒写戍边将士的豪情壮志的同时,并不回避战争的艰苦,本篇就是一个显例。

(2)这段话写进入边塞后所看到的塞外奇特壮丽的风光,画面开阔,意境雄浑。一个“大”字,形象描绘出边疆沙漠的荒凉与浩瀚,烽火台燃起的那一股浓烟就显得格外醒目,因此称作孤烟,下面一个“直”字则表现出了他的劲拔和坚毅之美。另外,落日本来给人的是一种凄楚苍凉的印象,而在此处诗人却把它写“圆”了,便给人以亲切温暖之感。诗人不仅实写了沙漠的景象,而且还把自己的孤寂情绪巧妙地融入到广阔的自然环境中去,正如王国维所评价的那样,这是“千古壮观”的名句。

(3)诗人以“春风”使梨花盛开,比拟“北风”使雪花飞舞,极为新颖贴切。“忽如”二字下得甚妙,不仅写出了“胡天”变幻无常,大雪来得急骤,而且,再次传出了诗人惊喜好奇的神情。“千树万树梨花开”的壮美意境,颇富有浪漫色彩。春风吹来梨花开,竟至“千树万树”,重叠的修辞表现出景象的繁荣壮丽。“春雪满空来,触处似花开”,也以花喻雪,匠心略同,但无论豪情与奇趣都得让此诗三分。诗人将春景比冬景,尤其将南方春景比北国冬景,几使人忘记奇寒而内心感到喜悦与温暖,着想、造境俱称奇绝。要品评这咏雪之千古名句,恰有一个成语──“妙手回春”。

4.学生朗读诗歌,体会佳句的妙处。

五、想意境悟诗情——读出诗情

(学生根据自己的理解,在教师引导下创设想象的氛围,引导学生体会古诗的内在韵味,在头脑中再现古诗的艺术境界,沉浸在诗情画意的享受中。)

诗“言志”“缘情”是中国诗歌的优良传统。杜甫说“诗为心声”,白居易也说“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,这都表明诗歌创作是要反映真情的。边塞诗的兴起,是与诗人们的生活范围有所扩展紧密关联的。从边塞诗中,我们看到诗人的眼界开阔了,诗歌的境界拓展了,诗歌的内容更显得异彩纷呈。有对建功立业的渴望:“宁为百夫长,胜作一书生”(杨炯);有报效国家的激情:“誓欲成名报国,羞将开口论勋”(张说)。

1.想一想这四首诗分别表现诗人怎样的情感,你从那句体会到的?

示例:《使至塞上》 尾联(萧关逢候骑,都护在燕然)用典故流露了向往建功立业的心情。

2.《使至塞上》颈联是写景名句,依据这首诗,描述一下王维看到的景色以及当时的心情。(60左右字内)

当堂检测:

1.《凉州词》中表现诗人送别时惆怅无奈的诗句是: 。

2.《从军行》中写出悲壮慷慨的爱国情怀的诗句: 。

3.《白雪歌送武判官归京》一诗中咏雪的千古名句是: , 。本诗中与李白的“孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流”在表达效果上有异曲同工之处的是

, 。

4.《使至塞上》中颈联写得极好,被王国维称之为“千古壮观”的名句。试分析它好在哪里?

板书:

《凉州词》写关外之景, 抒发戍边将士的怀乡之情。悲中有壮、悲而感慨。

《从军行》描绘辽阔的边地风光,抒发乐观坚定的豪迈之情。

《使至塞上》景色雄浑,意境开阔,融情于景。

《白雪歌送武判官归京》 咏雪 奇异瑰丽 设置背景 渲染气氛

送别 依依别情

教师小结:

《凉州词》侧重以苍凉悲壮的笔调抒发戍边战士的怀乡之情;《从军行》侧重表现将士们乐观坚定的豪迈之情;《使至塞上》抒发了诗人不辞长途奔波奉命出使边塞的豪情;《白雪歌送武判官归京》通过描绘边塞的奇特风光,抒发深厚的离别,惆怅之情。

教学反思:

本课属古诗词教学,学生对古诗词并不陌生,注重学生的诵读。朗读也是能力的一种体现,诵读诗文,能通过语音、声调、节奏、感情等方面传达出作品的内容和情感,因此,本节课我会重视对学生朗读才能的开发和利用,会组织学生开展朗读竞赛。

在教学过程中,学生通过自主学习的方式来完成对诗歌相关内容的了解,通过诵读的方式来完成对作品的初步感知,通过合作探究的方式来完成多角度,多层次的体验,通过审美拓展等方式来完成对情感态度和价值观的培养,整个过程,学生亲身参与其中,并依靠自身的力量完成了阅读实践,在经历发现、探究、解决等环节之后,他们会享受到成功的快慰,合作的乐趣,这种经历必会使得他们格外珍视和自豪。

在教学过程中,教师要创设学生积极主动参与的情境,创设合作交流的氛围,通过启发法,设疑法等方法,激励学生有条理地表达观点,多角度地审美鉴赏。在这点上做的不好。在整个过程中,教师要重视对学生的观察,重视学生在活动中的体验,评价时,要既能做到实事求是,又要能使学生受到鼓励,充满信心,勇于挑战困难,勇于挑战自我。

——《边塞诗四首》教学设计 作者:苏伦

设计理念:

诗歌的教学,应该遵循由感性到理性的认识过程,首先要使学生对诗歌充分感知,通过诵读,在头脑中想像,逐步形成诗歌所表达的整体形象。“书读百遍,其义自见”,道理就在于此。其次,诗词教学应着重于学生心灵的熏陶,中国古典诗词,能给学生最丰富的想象空间和最优美的感情体验,教学仅仅扣住诗词本身最美的点,巧妙点拨,从而激起清晰而优雅的阅读涟漪,从而拉近古代和现代的距离,赋予古诗文以新的生命力,如鱼之江海中,自有无穷乐趣,而后发现情致理趣所在。

另外,语文课堂还有一个共性的目标,就是逐步提高学生合作学习的能力,鼓励学生在交流中发现文本的丰富含义,也在交流中提升自己的阅读水平和与人正确相处的能力。为此,这节课依然延续“小组合作学习”模式,把各个环节与小组的合作学习,自然结合起来。

课前预习:

1.收集王之涣、王昌龄、王维、岑参及边塞诗的一些常识。

2. 朗读这四首诗,并想象诗人描绘的画面。有时间的可以写在本子上。

相关课程标准:

“欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。对作品中感人的情境和形象,能说出自己的体验;品味作品中富于表现力的语言。”“诵读古代诗词,阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位。”

教学目标:

1.有感情的诵读这四首诗,在理解的基础上背诵。

2.结合四首诗的创作背景,了解诗的大体内容,体会作者表达的感情。

3.品味欣赏诗中佳句,体会诗人丰富的想象。

评价任务:

1.根据自己的收集及同学和老师的补充掌握作者及边塞诗的常识。

2.朗读诗歌,感知诗歌的内容,理解诗意。

3.熟读诗歌,感受诗歌中所蕴涵的动人心魄的情感。

4.诵读诗歌,感悟诗歌的音乐美。

教学过程:

第一课时了解边塞诗的特点,熟读成诵

一、激情导入

多媒体播放歌曲《出塞曲》,并展示边塞风光。

教师解说:在唐代,有一批诗人十分擅长描写边塞征战生活,形成了所谓的“边塞诗派”,后人称他们为“边塞诗人”。一群气势磅礴的边塞诗人是盛唐的仪仗队,展示着盛唐的国威。这群边塞诗人,或歌颂在保卫祖国的战争中一往无前的昂扬斗志,或诉说战争的艰苦和残酷,都那么英姿飒爽,气势灼人,因为他们是盛唐的诗人,盛唐诗坛的风云人物,喷发的是永远震撼人心的边塞英雄交响曲。后来,反映边塞征战生活的诗作逐渐蔚然大观,所以说边塞诗是唐代这个诗歌大国的一束奇葩。

二、检查预习

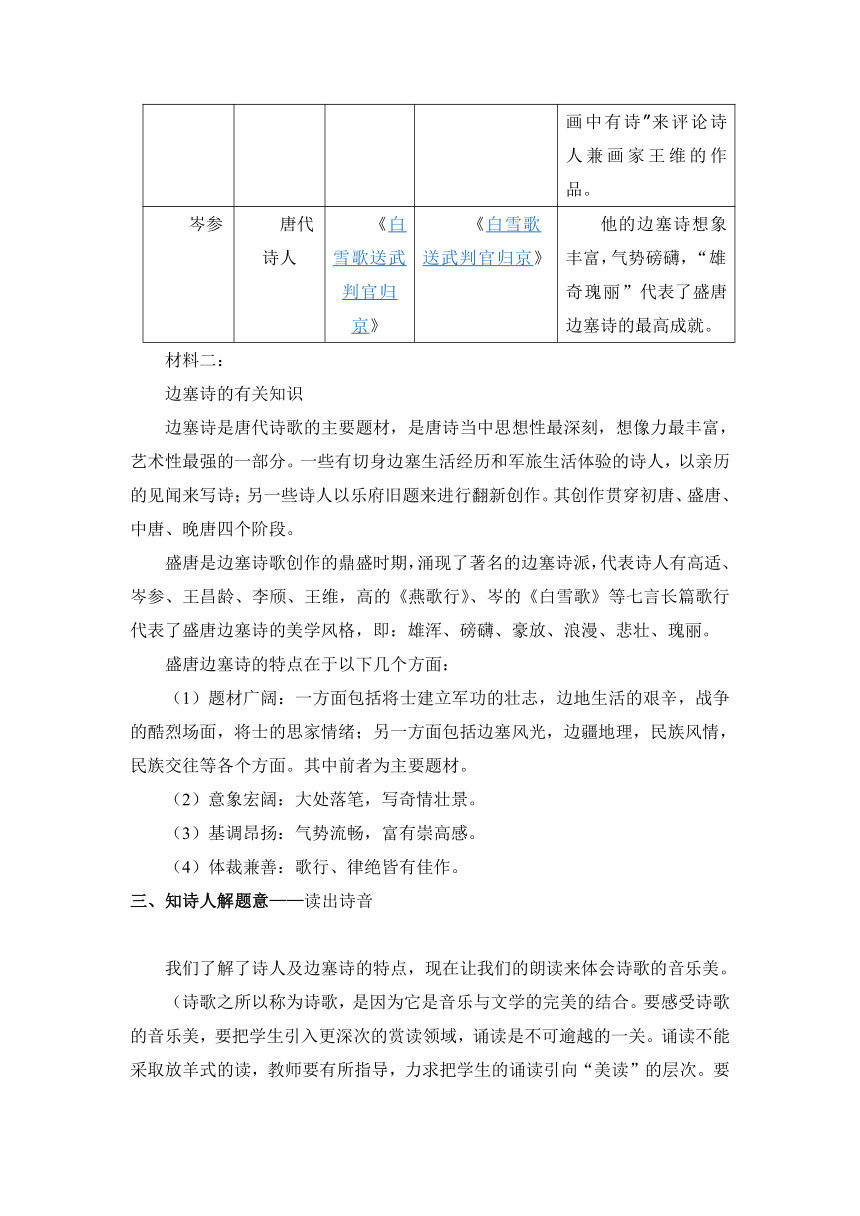

学生展示关于作者王之涣、王昌龄、王维、岑参及边塞诗的预习成果,教师点评、补充。多媒体展示:

材料一

作者 年代 字号 代表作 评价

王之涣 唐代诗人 字季陵 《凉州词》 为人慷慨有大略,擅作边塞诗。(略)

王昌龄 唐代诗人 字少伯 《出塞》《从军行》 早年曾漫游四方,到过边塞,擅作边塞诗“七绝圣手”“诗家夫子”之称。

王维 唐代诗人 字摩洁 《使至塞上》 世人称其为“诗佛”。 常用“诗中有画,画中有诗”来评论诗人兼画家王维的作品。

岑参 唐代诗人 《白雪歌送武判官归京 ( http: / / baike. / view / 155283.htm" \t "_blank )》 《白雪歌送武判官归京 ( http: / / baike. / view / 155283.htm" \t "_blank )》 他的边塞诗想象丰富,气势磅礴,“雄奇瑰丽”代表了盛唐边塞诗的最高成就。

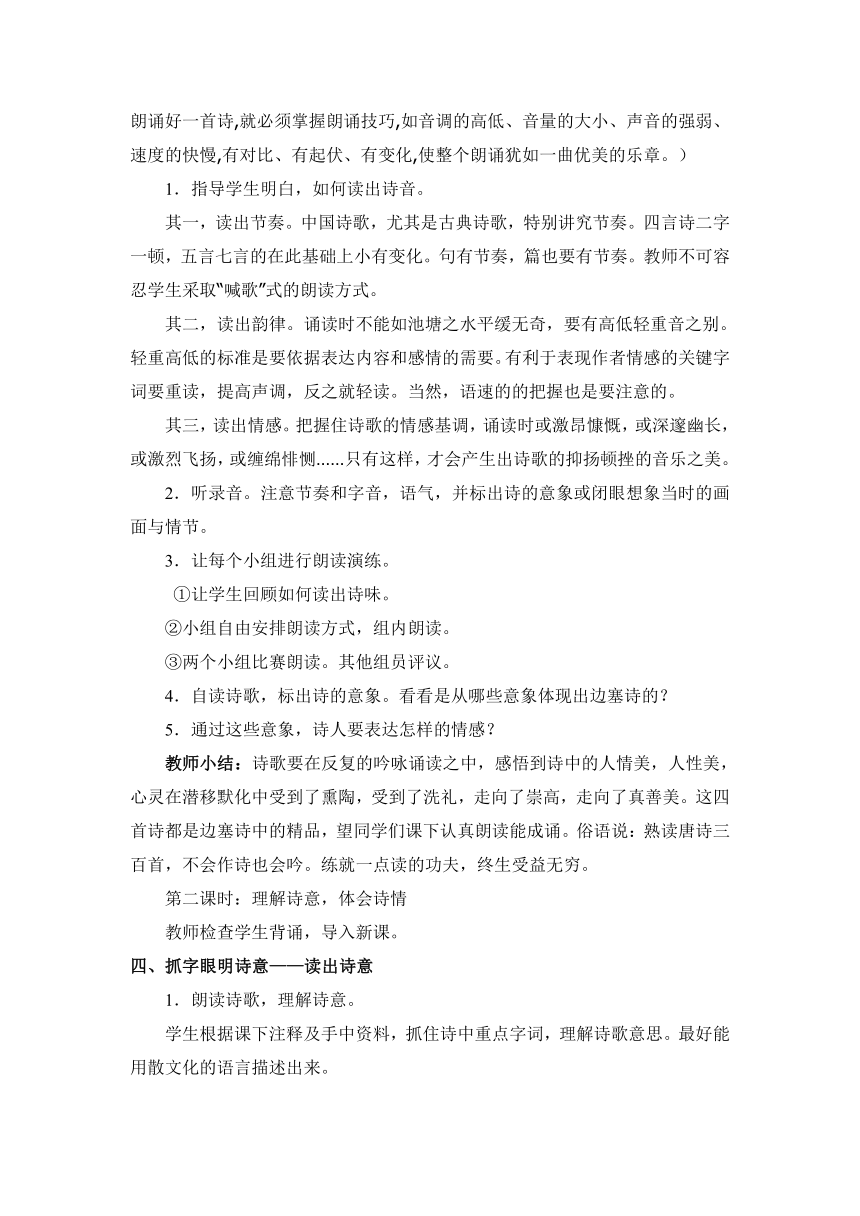

材料二:

边塞诗的有关知识

边塞诗是唐代诗歌的主要题材,是唐诗当中思想性最深刻,想像力最丰富,艺术性最强的一部分。一些有切身边塞生活经历和军旅生活体验的诗人,以亲历的见闻来写诗;另一些诗人以乐府旧题来进行翻新创作。其创作贯穿初唐、盛唐、中唐、晚唐四个阶段。

盛唐是边塞诗歌创作的鼎盛时期,涌现了著名的边塞诗派,代表诗人有高适、岑参、王昌龄、李颀、王维,高的《燕歌行》、岑的《白雪歌》等七言长篇歌行代表了盛唐边塞诗的美学风格,即:雄浑、磅礴、豪放、浪漫、悲壮、瑰丽。

盛唐边塞诗的特点在于以下几个方面:

(1)题材广阔:一方面包括将士建立军功的壮志,边地生活的艰辛,战争的酷烈场面,将士的思家情绪;另一方面包括边塞风光,边疆地理,民族风情,民族交往等各个方面。其中前者为主要题材。

(2)意象宏阔:大处落笔,写奇情壮景。

(3)基调昂扬:气势流畅,富有崇高感。

(4)体裁兼善:歌行、律绝皆有佳作。

三、知诗人解题意——读出诗音

我们了解了诗人及边塞诗的特点,现在让我们的朗读来体会诗歌的音乐美。

(诗歌之所以称为诗歌,是因为它是音乐与文学的完美的结合。要感受诗歌的音乐美,要把学生引入更深次的赏读领域,诵读是不可逾越的一关。诵读不能采取放羊式的读,教师要有所指导,力求把学生的诵读引向“美读”的层次。要朗诵好一首诗,就必须掌握朗诵技巧,如音调的高低、音量的大小、声音的强弱、速度的快慢,有对比、有起伏、有变化,使整个朗诵犹如一曲优美的乐章。)

1.指导学生明白,如何读出诗音。

其一,读出节奏。中国诗歌,尤其是古典诗歌,特别讲究节奏。四言诗二字一顿,五言七言的在此基础上小有变化。句有节奏,篇也要有节奏。教师不可容忍学生采取“喊歌”式的朗读方式。

其二,读出韵律。诵读时不能如池塘之水平缓无奇,要有高低轻重音之别。轻重高低的标准是要依据表达内容和感情的需要。有利于表现作者情感的关键字词要重读,提高声调,反之就轻读。当然,语速的的把握也是要注意的。

其三,读出情感。把握住诗歌的情感基调,诵读时或激昂慷慨,或深邃幽长,或激烈飞扬,或缠绵悱恻……只有这样,才会产生出诗歌的抑扬顿挫的音乐之美。

2.听录音。注意节奏和字音,语气,并标出诗的意象或闭眼想象当时的画面与情节。

3.让每个小组进行朗读演练。

①让学生回顾如何读出诗味。

②小组自由安排朗读方式,组内朗读。

③两个小组比赛朗读。其他组员评议。

4.自读诗歌,标出诗的意象。看看是从哪些意象体现出边塞诗的?

5.通过这些意象,诗人要表达怎样的情感?

教师小结:诗歌要在反复的吟咏诵读之中,感悟到诗中的人情美,人性美,心灵在潜移默化中受到了熏陶,受到了洗礼,走向了崇高,走向了真善美。这四首诗都是边塞诗中的精品,望同学们课下认真朗读能成诵。俗语说:熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。练就一点读的功夫,终生受益无穷。

第二课时:理解诗意,体会诗情

教师检查学生背诵,导入新课。

四、抓字眼明诗意——读出诗意

1.朗读诗歌,理解诗意。

学生根据课下注释及手中资料,抓住诗中重点字词,理解诗歌意思。最好能用散文化的语言描述出来。

学生分组完成,个别展示,让集体的智慧中闪出智慧之花。

教师对于同学们的展示进行评价。

2.教师出示《凉州词》中的名句:羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

教师讲解对名句的品味:“怨杨柳”不是怨那些杨柳,应理解为用杨柳曲的调子表怨。在“一片孤城万仞山”的凉州,响起苍凉哀怨的笛声,吹的是思乡的杨柳曲。厌烦,生自高度的怨恨。怨到什么程度?怨到要说“何须怨”的程度:根据长期以来的经验,无论怎样怨都无济于事,绝望了!现在作出个判断:玉门关外的凉州没有春风。你吹什么折杨柳?这里连春风都来不到,哪里有杨柳让你去折啊?但更要紧的是:没有春风的关外,一切生命都只好在摧残中挣扎。人,也一样!

3.学生根据教师的讲解尝试分析一下名句:

(1)黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

(2)大漠孤烟直,长河落日圆。

(3)忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

教师点拨:可以抓住重点词语品析,或者表述自己对整个语句的感悟。

学生讨论发言,教师归纳明确:

(1)这是概括力极强的诗句。戍边时间之漫长,战事之频繁,战斗之艰苦,敌军之强悍,边地之荒凉,都于此七字中概括无遗。“百战”是比较抽象的,冠以“黄沙”二字,就突出了西北战场的特征,“百战”而至“穿金甲”,更可想见战斗之艰苦激烈,“不破楼兰终不还”,就是身经百战的将士豪壮的誓言。“黄沙”句尽管写出了战争的艰苦,但整个形象给人的实际感受是雄壮有力,而不是低沉伤感的。抒写戍边将士的豪情壮志的同时,并不回避战争的艰苦,本篇就是一个显例。

(2)这段话写进入边塞后所看到的塞外奇特壮丽的风光,画面开阔,意境雄浑。一个“大”字,形象描绘出边疆沙漠的荒凉与浩瀚,烽火台燃起的那一股浓烟就显得格外醒目,因此称作孤烟,下面一个“直”字则表现出了他的劲拔和坚毅之美。另外,落日本来给人的是一种凄楚苍凉的印象,而在此处诗人却把它写“圆”了,便给人以亲切温暖之感。诗人不仅实写了沙漠的景象,而且还把自己的孤寂情绪巧妙地融入到广阔的自然环境中去,正如王国维所评价的那样,这是“千古壮观”的名句。

(3)诗人以“春风”使梨花盛开,比拟“北风”使雪花飞舞,极为新颖贴切。“忽如”二字下得甚妙,不仅写出了“胡天”变幻无常,大雪来得急骤,而且,再次传出了诗人惊喜好奇的神情。“千树万树梨花开”的壮美意境,颇富有浪漫色彩。春风吹来梨花开,竟至“千树万树”,重叠的修辞表现出景象的繁荣壮丽。“春雪满空来,触处似花开”,也以花喻雪,匠心略同,但无论豪情与奇趣都得让此诗三分。诗人将春景比冬景,尤其将南方春景比北国冬景,几使人忘记奇寒而内心感到喜悦与温暖,着想、造境俱称奇绝。要品评这咏雪之千古名句,恰有一个成语──“妙手回春”。

4.学生朗读诗歌,体会佳句的妙处。

五、想意境悟诗情——读出诗情

(学生根据自己的理解,在教师引导下创设想象的氛围,引导学生体会古诗的内在韵味,在头脑中再现古诗的艺术境界,沉浸在诗情画意的享受中。)

诗“言志”“缘情”是中国诗歌的优良传统。杜甫说“诗为心声”,白居易也说“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,这都表明诗歌创作是要反映真情的。边塞诗的兴起,是与诗人们的生活范围有所扩展紧密关联的。从边塞诗中,我们看到诗人的眼界开阔了,诗歌的境界拓展了,诗歌的内容更显得异彩纷呈。有对建功立业的渴望:“宁为百夫长,胜作一书生”(杨炯);有报效国家的激情:“誓欲成名报国,羞将开口论勋”(张说)。

1.想一想这四首诗分别表现诗人怎样的情感,你从那句体会到的?

示例:《使至塞上》 尾联(萧关逢候骑,都护在燕然)用典故流露了向往建功立业的心情。

2.《使至塞上》颈联是写景名句,依据这首诗,描述一下王维看到的景色以及当时的心情。(60左右字内)

当堂检测:

1.《凉州词》中表现诗人送别时惆怅无奈的诗句是: 。

2.《从军行》中写出悲壮慷慨的爱国情怀的诗句: 。

3.《白雪歌送武判官归京》一诗中咏雪的千古名句是: , 。本诗中与李白的“孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流”在表达效果上有异曲同工之处的是

, 。

4.《使至塞上》中颈联写得极好,被王国维称之为“千古壮观”的名句。试分析它好在哪里?

板书:

《凉州词》写关外之景, 抒发戍边将士的怀乡之情。悲中有壮、悲而感慨。

《从军行》描绘辽阔的边地风光,抒发乐观坚定的豪迈之情。

《使至塞上》景色雄浑,意境开阔,融情于景。

《白雪歌送武判官归京》 咏雪 奇异瑰丽 设置背景 渲染气氛

送别 依依别情

教师小结:

《凉州词》侧重以苍凉悲壮的笔调抒发戍边战士的怀乡之情;《从军行》侧重表现将士们乐观坚定的豪迈之情;《使至塞上》抒发了诗人不辞长途奔波奉命出使边塞的豪情;《白雪歌送武判官归京》通过描绘边塞的奇特风光,抒发深厚的离别,惆怅之情。

教学反思:

本课属古诗词教学,学生对古诗词并不陌生,注重学生的诵读。朗读也是能力的一种体现,诵读诗文,能通过语音、声调、节奏、感情等方面传达出作品的内容和情感,因此,本节课我会重视对学生朗读才能的开发和利用,会组织学生开展朗读竞赛。

在教学过程中,学生通过自主学习的方式来完成对诗歌相关内容的了解,通过诵读的方式来完成对作品的初步感知,通过合作探究的方式来完成多角度,多层次的体验,通过审美拓展等方式来完成对情感态度和价值观的培养,整个过程,学生亲身参与其中,并依靠自身的力量完成了阅读实践,在经历发现、探究、解决等环节之后,他们会享受到成功的快慰,合作的乐趣,这种经历必会使得他们格外珍视和自豪。

在教学过程中,教师要创设学生积极主动参与的情境,创设合作交流的氛围,通过启发法,设疑法等方法,激励学生有条理地表达观点,多角度地审美鉴赏。在这点上做的不好。在整个过程中,教师要重视对学生的观察,重视学生在活动中的体验,评价时,要既能做到实事求是,又要能使学生受到鼓励,充满信心,勇于挑战困难,勇于挑战自我。

同课章节目录

- 第一单元 仰望苍穹

- 1 日出

- 2 织女星和牵牛星

- 比较·探究 云海

- 自主阅读 天上的街市

- 第二单元 生之机趣

- 3 日历

- 比较·探究

- 4 蚂蚁

- 自主阅读 蜘蛛

- 第三单元 临水骋怀

- 5 小石潭记

- 6 黄果树瀑布

- 比较·探究 绿

- 自主阅读 游记小品二篇

- 白洋潮

- 第四单元 读书妙悟

- 7 孔孟论学习

- 8 读书杂谈——七月十六日在广州知用中学讲

- 比较·探究 读书的三种姿势

- 自主阅读

- 第五单元 原野放歌

- 9 敕勒歌

- 10 草原散章(节选)

- 比较·探究 边塞诗歌三首

- 自主阅读 悟沙

- 第六单元 雨中情思

- 11 下雨天,真好

- 12 雷雨前

- 比较·探究

- 自主阅读 诗词四首

- 旧版资料

- 2 泰山日出

- 8 借书不还,天打雷劈

- 10 静默草原

- 西地平线上的落日

- 读书杂谈

- 夜雨诗意

- 黄生借书说

- 高原,我的中国色

- 小小的阳光

- 读书八得

- 从军行(其四)

- 如梦令

- 每天诞生一次

- 列宁格勒的树

- 辛劳的蚂蚁

- 猫的天堂

- 诗二首

- 钱塘江的夜潮

- 水之歌 水之思