云南省玉溪师院附高2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 云南省玉溪师院附高2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 83.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-09 16:52:10 | ||

图片预览

文档简介

玉溪师院附高2022-2023学年高一上学期期中考试

历史

考试时间:70分钟

[考生注意]:1. 必须在答题卡上制定位置按规定要求作答,答在试卷上一律无效;

2. 试卷共4页。

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题的4个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1. 《史记·秦始皇本纪》记载:“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。”这一措施的作用是( )

A. 形成了森严的等级 B. 直接有效地控制地方

C. 开创考试选官制度 D. 君主集权进一步强化

2. 学校德育宣传栏中写有“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人”。依据所学推测这句话出自( )

A. 老子 B. 孔子 C. 孟子 D. 墨子

3. 春秋时,孔子提出“裔不谋夏,夷不乱华”,“内诸夏而外夷狄”的思想。战国时,孟子则逐渐以是否行仁义、知礼仪,是否接受华夏文化来区分华夏与夷狄。这一变化说明( )

A. 民族融合趋势日益加强 B. 儒家逐渐放弃夷夏观念

C. 中原文化优于周边文化 D. 孟子背离孔子的民族观

4. 郑国渠引泾水东注洛水,不仅解决了关中地区的干旱问题,而且改良了土壤。这表明( )

A. 西周时期小农经济已经出现 B. 春秋战国时期水利工程发展

C. 郑国的水利灌溉发展较好 D. 农业促进了工商业的发展

5. 东汉王充在《论衡》中说:“萧何入秦,收拾文书(国家档案文献),汉所以能制九州者,文书之力也。”其意在说明,西汉成功地实现对全国的统治,是因为汉初( )

A. 实行了崇尚儒家的政策 B. 继承了秦朝的基本制度

C. 未能充分发挥文书功能 D. 官吏熟知秦朝典章制度

6. 有学者统计,汉武帝时,在全国27个郡国设立了36处盐官,置铁官令和铁官丞具体负责。这反映了西汉( )

A. 政府加强干预操控经济 B. 盐铁行业发展迅速

C. 民间私营工商业的滞后 D. 重视解决民生问题

7. 《国语》载:“同姓则同德,同德则同心,同心则同志”,“同志”的基础是( )

A. 分封制 B. 内服制度 C. 联姻结盟 D. 宗法制

8. 台北故宫博物院收藏有一幅堪称绝世珍品的古画,专家对它的评价是:“以形写神,注重抓住描绘对象的精神气质。”这幅画应是( )

A. 顾恺之的《女史箴图》 B. 吴道子的《送子天王图》

C. 马远的《山径春行图》 D. 张择端的《清明上河图》

9. 自西晋永嘉之乱后,北方经过了长期的战乱,人口凋敝,土地荒芜现象十分严重。公元4奶85年,北魏孝文帝下诏均给天下民田:在土广民稀之处,官府可以把土地借给百姓耕种;地狭之处,可让百姓迁徙到地广之处,不限“异州他郡”,唯不准“避劳就逸”。据此可知,北魏政府( )

A. 已认识到人地矛盾突出 B. 积极推广传播农耕经验

C. 意在恢复发展农业生产 D. 赞许百姓自发开垦荒地

10. 有官、有职、有差遣。官以寓禄秩、叙位著,职以待文学之选,而别为差遣以治内外之事。其主要目的是( )

A. 精简官僚机构,提高行政效率 B. 冲破门第,任人唯贤

C. 消除藩镇割据,加强中央集权 D. 分化事权,强化皇权

11. 宋朝形成了“中书主民,枢密院主兵,三司主财,各不相知”的局面。这反映出( )

A. 宰相职权范围扩大 B. 专制皇权达到顶峰

C. 君权加强,相权削弱 D. 中央对地方控制加强

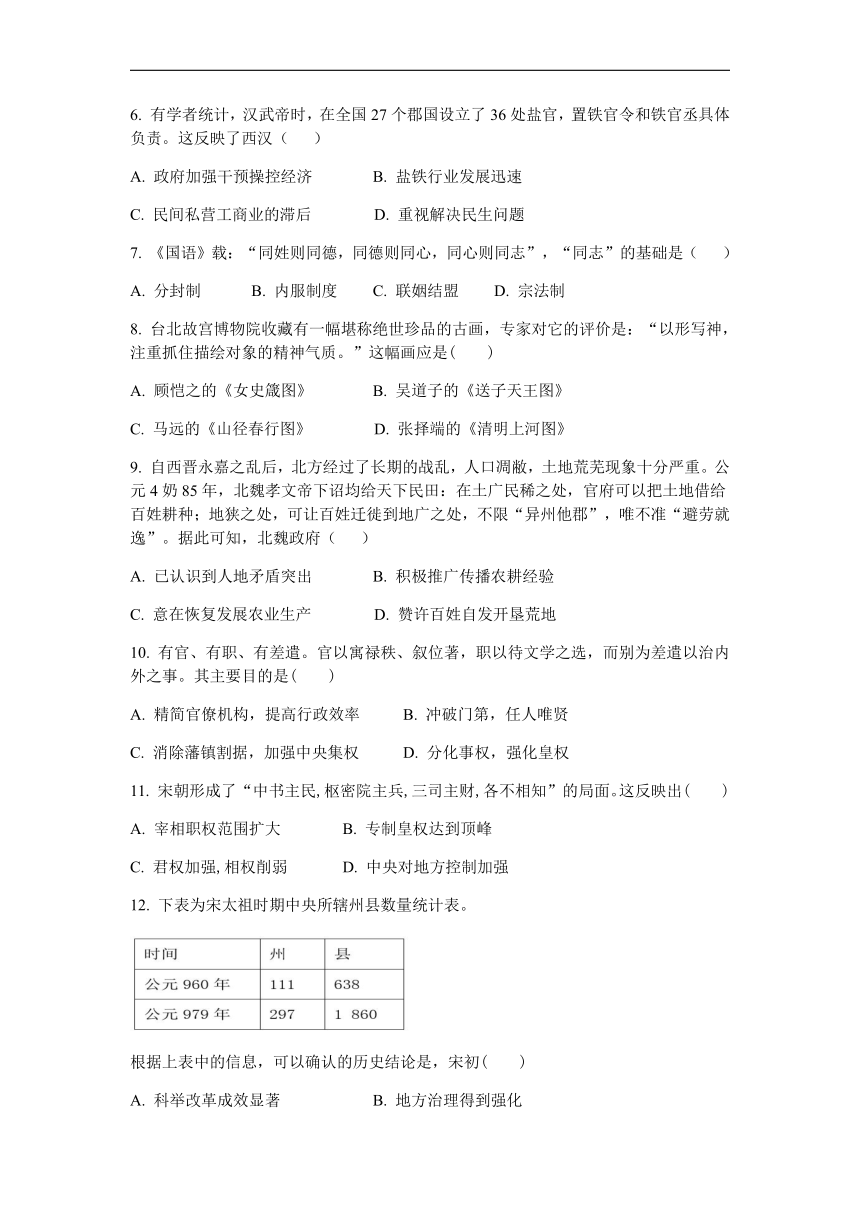

12. 下表为宋太祖时期中央所辖州县数量统计表。

根据上表中的信息,可以确认的历史结论是,宋初( )

A. 科举改革成效显著 B. 地方治理得到强化

C. 经济重心南移加快 D. 地方机构日渐臃肿

13. 元朝时期形成的一个新民族是 ( )

A. 畏兀儿 B. 回族 C. 契丹族 D. 女真族

14. “元起朔方,固已崇尚释教(佛教)及得西域,世祖以地广而险远……思有以因其俗而柔其人,乃郡县土番之地,设官分职,而领之于帝师。”这里的“帝师”是( )

A. 中书省长官 B. 宣政院长官 C. 理藩院长官 D. 枢密院驻藏长官

15. 两宋时期,社会经挤高度发展。下列关于宋代经济现象的描述,符合史实的是( )

①北宋前期,四川地区出现纸币“交子”。

②宋代鼓励对外贸易。

③南宋时期“苏湖熟,天下足”表明太湖流域已成为全国最大的粮仓。

④在城市周围和农村交通要道附近有大量的集市,逐渐成为大大小小的城镇。

A. ①②③ B. ①②④ C. ①②③④ D. ①③④

16. 如图是20世纪初西方某刊物上登载的一幅有关中国的漫画。

漫画中站在中国长城外的美国、英国、俄国等国正想象着中国

政府从长城上摔下而四分五裂的情景。该漫画反映的历史事件是( )

鸦片战争

第二次鸦片战争

甲午中日战争

D. 八国联军侵华战争

17. “欲制西人以自强,莫如振兴商务。” “初学商战于外人,继则与外人商战。”提出这些主张最有可能的是( )

A. 洋务派 B. 早期维新派 C. 康梁维新派 D. 民主革命派

18. 第一次世界大战期间,中国民族工业发展较快的部门是( )

A. 冶铁业 B. 纺织业 C. 采矿业 D. 机器制造业

19. “中国的革命,当前第一件事便是把中国从俄国的羁轭下解放出来,不是先占城市后取乡村,而是走相反的道路。”这条“相反的道路”的起点是( )

A. 第一次工人运动高潮 B. 南昌起义

C. 创建井冈山革命根据地 D. “八七会议”

20. 1930年,闽西苏区掀起文化建设热潮,有一首红歌《你追我赶实在忙》唱道:“哥哥栽禾妹送秧,横直疏密要适当,但愿今年多产谷,支援红军打胜仗。”这反映出( )

A. 苏区的农业生产迅速恢复发展起来 B. 苏区农民的生活得到了根本的改善

C. 苏区人民期盼结束内战的美好愿望 D. 土地革命调动了农民革命的积极性

二、非选择题(共3小题)

21. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 日本在1945年完全被摧毁了。尼米兹海军上将始终认为,美国海军的绝对优势使胜利得以实现,而且只要有海军的优势就足以获胜。苏联的观点认为红军的参战是决定性的因素,即使没有原子弹也是这样。——看来是所有这些因素综合在一起,才把日本一步步引向失败,然后又使失败突然来到。

——H·米歇尔《第二次世界大战》(下册)

材料二 我们中国人民,半个世纪以来受尽了日本帝国主义的欺凌……现在这个万恶的敌人,已被中、苏、美、英的联合力量所打倒了。……这的确是我中华民族百年来未有的大事,值得全国同胞的热烈庆祝。

——《解放日报》社论《庆祝抗战最后胜利》(1945年9月5日)

(1)根据材料一,作者提及的日本战败的原因有哪些 你认为这样分析全面吗 试作说明。

(2)结合材料二和所学知识,分析为什么说抗日战争的胜利是“我中华民族百年来未有的大事”。

22. 古代中国相权的更迭,基本上经历了从“独相”到“群相”再到“兼相”的过程。阅读材料,回答问题。

材料一 从独相到群相再到兼相,相权在历代皇权主持下的改革和裁抑过程中逐步萎缩,最终从体制上被废除,仅在形式上以内阁制和军机处的形式保留部分权力,而皇权也在逐步集权的过程中达到登峰造极的境地。

——摘自任怀国著的《资政通鉴——中国历代政治制度得失》

材料二 无论是明代的内阁,还是清代的军机处,都不是事实上的宰相府。自明太祖废除丞相后,无论是内阁制中的首辅,还是军机处的军机大臣,都仅是辅佐皇帝处理政务的秘书班子的首领,他们仅有参议政事的权力,并无相应的决策权。但在具体的施政过程中,阁臣和军机大臣还是具有相权的一些特征。他们兼有相权之职,但无相权之实。

——摘自任怀国著的《资政通鉴——中国历代政治制度得失》高一

(1)根据材料一,分别以秦、唐、明为例,写出与“独相”、“群相”、“兼相”对应的制度名称。结合所学,简析“在历代皇权主持下”“改革和裁抑”相权的目的。

(2)仔细阅读材料二,概括明代内阁首辅与清朝军机大臣的共同特点。依据材料一、二,指出相权“从独相到群相再到兼相”更迭所呈现的变化趋势。

23. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 对现有其他政党,应采取独立的攻击的政策。……我们应始终站在完全独立的立场上,只维护无产阶级的利益,不同其他党派建立任何关系。——《中国共产党第一个决议》(1921年7月)

材料二 中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党……工人阶级尚未强大起来,自然不能产生一个强大的共产党——一个大群众的党,以应目前革命之需要。因此,共产国际执行委员会议决中国共产党须与中国国民党合作,共产党党员应加入国民党。中国共产党中央执行委员会曾感此必要,遵行此议决,此次全国大会亦通过此议决。

——《关于国民运动及国民党问题的议决案》(1923年6月)

(1)根据材料一和材料二,指出中国共产党对国民党的政策发生了什么转变?结合材料二和所学知识,分析上述转变的原因。

(2)结合所学知识,指出上述转变产生的直接成果。这一成果产生了哪些积极影响?

1. B 2. B 3. A 4. B 5. B 6. A 7. D 8. A 9. C 10. D 11. C 12. B 13. B 14. B 15. C 16. D 17. B 18. B 19. C 20. D

21. (1)原因:美国海军实力优势;苏联红军参战;美国投放原子弹。分析不全面。理由:它忽视了中国因素的作用。例如,中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场,作出重大贡献,也付出了巨大牺牲。故应该加上“中国持久坚持抗日战争”这一因素。

(2)原因:抗日战争是中华民族经历了民族磨难与牺牲,经过全民族英勇、顽强的奋斗赢得完全胜利的反侵略战争;抗日战争的胜利,是近代以来中国抗击外敌入侵所取得的第一次完全胜利,重新确立了中国在世界上的大国地位,使中国人民赢得了世界爱好和平人民的尊敬;抗战胜利后,收回宝岛台湾;为民主革命在全国的胜利奠定基础。

22.

(1)“独相”:秦朝三公九卿制;“群相”:唐朝三省六部制;“兼相”:明朝内阁制。目的:防范宰相擅权;力求加强统治;提高行政效率;弥补政事繁多而宰相才干不足的缺陷。

(2)特点:仅是辅佐皇帝处理政务的秘书班子的首领;有参议政事权但无相应的决策权;在施政过程具有相权的一些特征;兼有相权之职,但无相权之实。趋势:君权不断加强,相权不断削弱,直至废除丞相。

23.

(1)转变:从攻击国民党到决定与国民党合作。原因:共产党人认为孙中山领导的国民党是唯一国民革命的党;中国共产党还不是一个强大的党;第一次工人运动高潮遭受挫折,认识到建立革命统一战线的必要性;执行共产国际的决议;孙中山思想观念的变化,决定同共产党合作。

(2)直接成果:第一次国共合作形成,国民革命兴起。积极影响:基本上推翻了北洋军阀的反动统治,沉重打击了帝国主义势力。

本卷由系统自动生成,请仔细校对后使用,答案仅供参考

答案第2页 总2页

历史

考试时间:70分钟

[考生注意]:1. 必须在答题卡上制定位置按规定要求作答,答在试卷上一律无效;

2. 试卷共4页。

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题的4个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1. 《史记·秦始皇本纪》记载:“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。”这一措施的作用是( )

A. 形成了森严的等级 B. 直接有效地控制地方

C. 开创考试选官制度 D. 君主集权进一步强化

2. 学校德育宣传栏中写有“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人”。依据所学推测这句话出自( )

A. 老子 B. 孔子 C. 孟子 D. 墨子

3. 春秋时,孔子提出“裔不谋夏,夷不乱华”,“内诸夏而外夷狄”的思想。战国时,孟子则逐渐以是否行仁义、知礼仪,是否接受华夏文化来区分华夏与夷狄。这一变化说明( )

A. 民族融合趋势日益加强 B. 儒家逐渐放弃夷夏观念

C. 中原文化优于周边文化 D. 孟子背离孔子的民族观

4. 郑国渠引泾水东注洛水,不仅解决了关中地区的干旱问题,而且改良了土壤。这表明( )

A. 西周时期小农经济已经出现 B. 春秋战国时期水利工程发展

C. 郑国的水利灌溉发展较好 D. 农业促进了工商业的发展

5. 东汉王充在《论衡》中说:“萧何入秦,收拾文书(国家档案文献),汉所以能制九州者,文书之力也。”其意在说明,西汉成功地实现对全国的统治,是因为汉初( )

A. 实行了崇尚儒家的政策 B. 继承了秦朝的基本制度

C. 未能充分发挥文书功能 D. 官吏熟知秦朝典章制度

6. 有学者统计,汉武帝时,在全国27个郡国设立了36处盐官,置铁官令和铁官丞具体负责。这反映了西汉( )

A. 政府加强干预操控经济 B. 盐铁行业发展迅速

C. 民间私营工商业的滞后 D. 重视解决民生问题

7. 《国语》载:“同姓则同德,同德则同心,同心则同志”,“同志”的基础是( )

A. 分封制 B. 内服制度 C. 联姻结盟 D. 宗法制

8. 台北故宫博物院收藏有一幅堪称绝世珍品的古画,专家对它的评价是:“以形写神,注重抓住描绘对象的精神气质。”这幅画应是( )

A. 顾恺之的《女史箴图》 B. 吴道子的《送子天王图》

C. 马远的《山径春行图》 D. 张择端的《清明上河图》

9. 自西晋永嘉之乱后,北方经过了长期的战乱,人口凋敝,土地荒芜现象十分严重。公元4奶85年,北魏孝文帝下诏均给天下民田:在土广民稀之处,官府可以把土地借给百姓耕种;地狭之处,可让百姓迁徙到地广之处,不限“异州他郡”,唯不准“避劳就逸”。据此可知,北魏政府( )

A. 已认识到人地矛盾突出 B. 积极推广传播农耕经验

C. 意在恢复发展农业生产 D. 赞许百姓自发开垦荒地

10. 有官、有职、有差遣。官以寓禄秩、叙位著,职以待文学之选,而别为差遣以治内外之事。其主要目的是( )

A. 精简官僚机构,提高行政效率 B. 冲破门第,任人唯贤

C. 消除藩镇割据,加强中央集权 D. 分化事权,强化皇权

11. 宋朝形成了“中书主民,枢密院主兵,三司主财,各不相知”的局面。这反映出( )

A. 宰相职权范围扩大 B. 专制皇权达到顶峰

C. 君权加强,相权削弱 D. 中央对地方控制加强

12. 下表为宋太祖时期中央所辖州县数量统计表。

根据上表中的信息,可以确认的历史结论是,宋初( )

A. 科举改革成效显著 B. 地方治理得到强化

C. 经济重心南移加快 D. 地方机构日渐臃肿

13. 元朝时期形成的一个新民族是 ( )

A. 畏兀儿 B. 回族 C. 契丹族 D. 女真族

14. “元起朔方,固已崇尚释教(佛教)及得西域,世祖以地广而险远……思有以因其俗而柔其人,乃郡县土番之地,设官分职,而领之于帝师。”这里的“帝师”是( )

A. 中书省长官 B. 宣政院长官 C. 理藩院长官 D. 枢密院驻藏长官

15. 两宋时期,社会经挤高度发展。下列关于宋代经济现象的描述,符合史实的是( )

①北宋前期,四川地区出现纸币“交子”。

②宋代鼓励对外贸易。

③南宋时期“苏湖熟,天下足”表明太湖流域已成为全国最大的粮仓。

④在城市周围和农村交通要道附近有大量的集市,逐渐成为大大小小的城镇。

A. ①②③ B. ①②④ C. ①②③④ D. ①③④

16. 如图是20世纪初西方某刊物上登载的一幅有关中国的漫画。

漫画中站在中国长城外的美国、英国、俄国等国正想象着中国

政府从长城上摔下而四分五裂的情景。该漫画反映的历史事件是( )

鸦片战争

第二次鸦片战争

甲午中日战争

D. 八国联军侵华战争

17. “欲制西人以自强,莫如振兴商务。” “初学商战于外人,继则与外人商战。”提出这些主张最有可能的是( )

A. 洋务派 B. 早期维新派 C. 康梁维新派 D. 民主革命派

18. 第一次世界大战期间,中国民族工业发展较快的部门是( )

A. 冶铁业 B. 纺织业 C. 采矿业 D. 机器制造业

19. “中国的革命,当前第一件事便是把中国从俄国的羁轭下解放出来,不是先占城市后取乡村,而是走相反的道路。”这条“相反的道路”的起点是( )

A. 第一次工人运动高潮 B. 南昌起义

C. 创建井冈山革命根据地 D. “八七会议”

20. 1930年,闽西苏区掀起文化建设热潮,有一首红歌《你追我赶实在忙》唱道:“哥哥栽禾妹送秧,横直疏密要适当,但愿今年多产谷,支援红军打胜仗。”这反映出( )

A. 苏区的农业生产迅速恢复发展起来 B. 苏区农民的生活得到了根本的改善

C. 苏区人民期盼结束内战的美好愿望 D. 土地革命调动了农民革命的积极性

二、非选择题(共3小题)

21. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 日本在1945年完全被摧毁了。尼米兹海军上将始终认为,美国海军的绝对优势使胜利得以实现,而且只要有海军的优势就足以获胜。苏联的观点认为红军的参战是决定性的因素,即使没有原子弹也是这样。——看来是所有这些因素综合在一起,才把日本一步步引向失败,然后又使失败突然来到。

——H·米歇尔《第二次世界大战》(下册)

材料二 我们中国人民,半个世纪以来受尽了日本帝国主义的欺凌……现在这个万恶的敌人,已被中、苏、美、英的联合力量所打倒了。……这的确是我中华民族百年来未有的大事,值得全国同胞的热烈庆祝。

——《解放日报》社论《庆祝抗战最后胜利》(1945年9月5日)

(1)根据材料一,作者提及的日本战败的原因有哪些 你认为这样分析全面吗 试作说明。

(2)结合材料二和所学知识,分析为什么说抗日战争的胜利是“我中华民族百年来未有的大事”。

22. 古代中国相权的更迭,基本上经历了从“独相”到“群相”再到“兼相”的过程。阅读材料,回答问题。

材料一 从独相到群相再到兼相,相权在历代皇权主持下的改革和裁抑过程中逐步萎缩,最终从体制上被废除,仅在形式上以内阁制和军机处的形式保留部分权力,而皇权也在逐步集权的过程中达到登峰造极的境地。

——摘自任怀国著的《资政通鉴——中国历代政治制度得失》

材料二 无论是明代的内阁,还是清代的军机处,都不是事实上的宰相府。自明太祖废除丞相后,无论是内阁制中的首辅,还是军机处的军机大臣,都仅是辅佐皇帝处理政务的秘书班子的首领,他们仅有参议政事的权力,并无相应的决策权。但在具体的施政过程中,阁臣和军机大臣还是具有相权的一些特征。他们兼有相权之职,但无相权之实。

——摘自任怀国著的《资政通鉴——中国历代政治制度得失》高一

(1)根据材料一,分别以秦、唐、明为例,写出与“独相”、“群相”、“兼相”对应的制度名称。结合所学,简析“在历代皇权主持下”“改革和裁抑”相权的目的。

(2)仔细阅读材料二,概括明代内阁首辅与清朝军机大臣的共同特点。依据材料一、二,指出相权“从独相到群相再到兼相”更迭所呈现的变化趋势。

23. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 对现有其他政党,应采取独立的攻击的政策。……我们应始终站在完全独立的立场上,只维护无产阶级的利益,不同其他党派建立任何关系。——《中国共产党第一个决议》(1921年7月)

材料二 中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党……工人阶级尚未强大起来,自然不能产生一个强大的共产党——一个大群众的党,以应目前革命之需要。因此,共产国际执行委员会议决中国共产党须与中国国民党合作,共产党党员应加入国民党。中国共产党中央执行委员会曾感此必要,遵行此议决,此次全国大会亦通过此议决。

——《关于国民运动及国民党问题的议决案》(1923年6月)

(1)根据材料一和材料二,指出中国共产党对国民党的政策发生了什么转变?结合材料二和所学知识,分析上述转变的原因。

(2)结合所学知识,指出上述转变产生的直接成果。这一成果产生了哪些积极影响?

1. B 2. B 3. A 4. B 5. B 6. A 7. D 8. A 9. C 10. D 11. C 12. B 13. B 14. B 15. C 16. D 17. B 18. B 19. C 20. D

21. (1)原因:美国海军实力优势;苏联红军参战;美国投放原子弹。分析不全面。理由:它忽视了中国因素的作用。例如,中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场,作出重大贡献,也付出了巨大牺牲。故应该加上“中国持久坚持抗日战争”这一因素。

(2)原因:抗日战争是中华民族经历了民族磨难与牺牲,经过全民族英勇、顽强的奋斗赢得完全胜利的反侵略战争;抗日战争的胜利,是近代以来中国抗击外敌入侵所取得的第一次完全胜利,重新确立了中国在世界上的大国地位,使中国人民赢得了世界爱好和平人民的尊敬;抗战胜利后,收回宝岛台湾;为民主革命在全国的胜利奠定基础。

22.

(1)“独相”:秦朝三公九卿制;“群相”:唐朝三省六部制;“兼相”:明朝内阁制。目的:防范宰相擅权;力求加强统治;提高行政效率;弥补政事繁多而宰相才干不足的缺陷。

(2)特点:仅是辅佐皇帝处理政务的秘书班子的首领;有参议政事权但无相应的决策权;在施政过程具有相权的一些特征;兼有相权之职,但无相权之实。趋势:君权不断加强,相权不断削弱,直至废除丞相。

23.

(1)转变:从攻击国民党到决定与国民党合作。原因:共产党人认为孙中山领导的国民党是唯一国民革命的党;中国共产党还不是一个强大的党;第一次工人运动高潮遭受挫折,认识到建立革命统一战线的必要性;执行共产国际的决议;孙中山思想观念的变化,决定同共产党合作。

(2)直接成果:第一次国共合作形成,国民革命兴起。积极影响:基本上推翻了北洋军阀的反动统治,沉重打击了帝国主义势力。

本卷由系统自动生成,请仔细校对后使用,答案仅供参考

答案第2页 总2页

同课章节目录