北师大版三年级下册数学 5.1什么是面积 教案

文档属性

| 名称 | 北师大版三年级下册数学 5.1什么是面积 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-08 21:26:56 | ||

图片预览

文档简介

教学基本信息

课题 什么是面积

学科 数学 学段 中年级 年级 三年级

教材 出版社:北京师范大学出版社

1.指导思想与理论依据

中国学生发展核心素养,以科学性、时代性和民族性为基础原则,以培养“全面发展的人”为核心。引导学生在数学课堂中,秉承科学精神,形成理性思维、批判质疑、勇于探究的思维习惯,成为我对教学的追求。数学学科素养方面,几何直观可以帮助学生直观地理解数学,根据小学生的思维特点,决定了他们在理解抽象的几何概念时,必须借助丰富的感性材料。借助几何直观可以把复杂的数学问题变得简明、形象,有助于探索解决问题的思路,预测结果,整个数学学习过程中发挥着重要作用。

2.教学背景分析

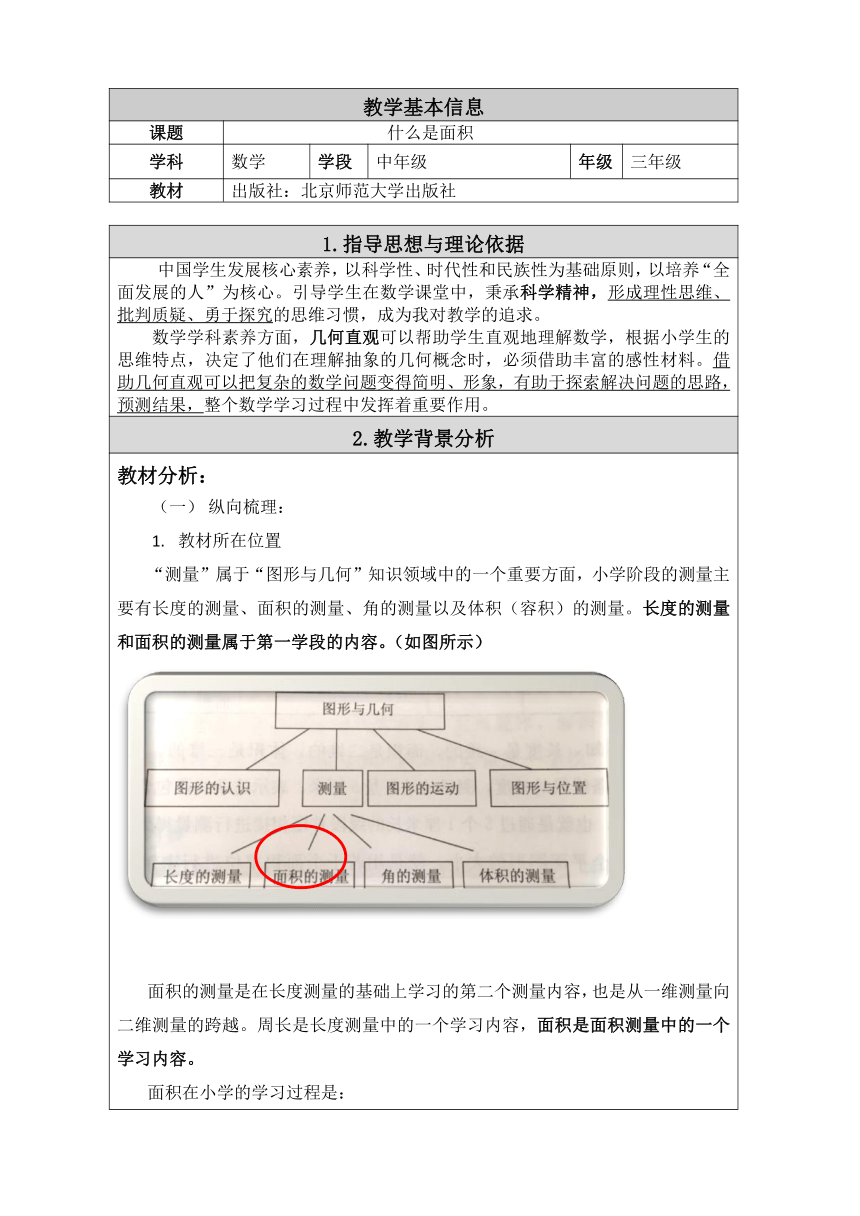

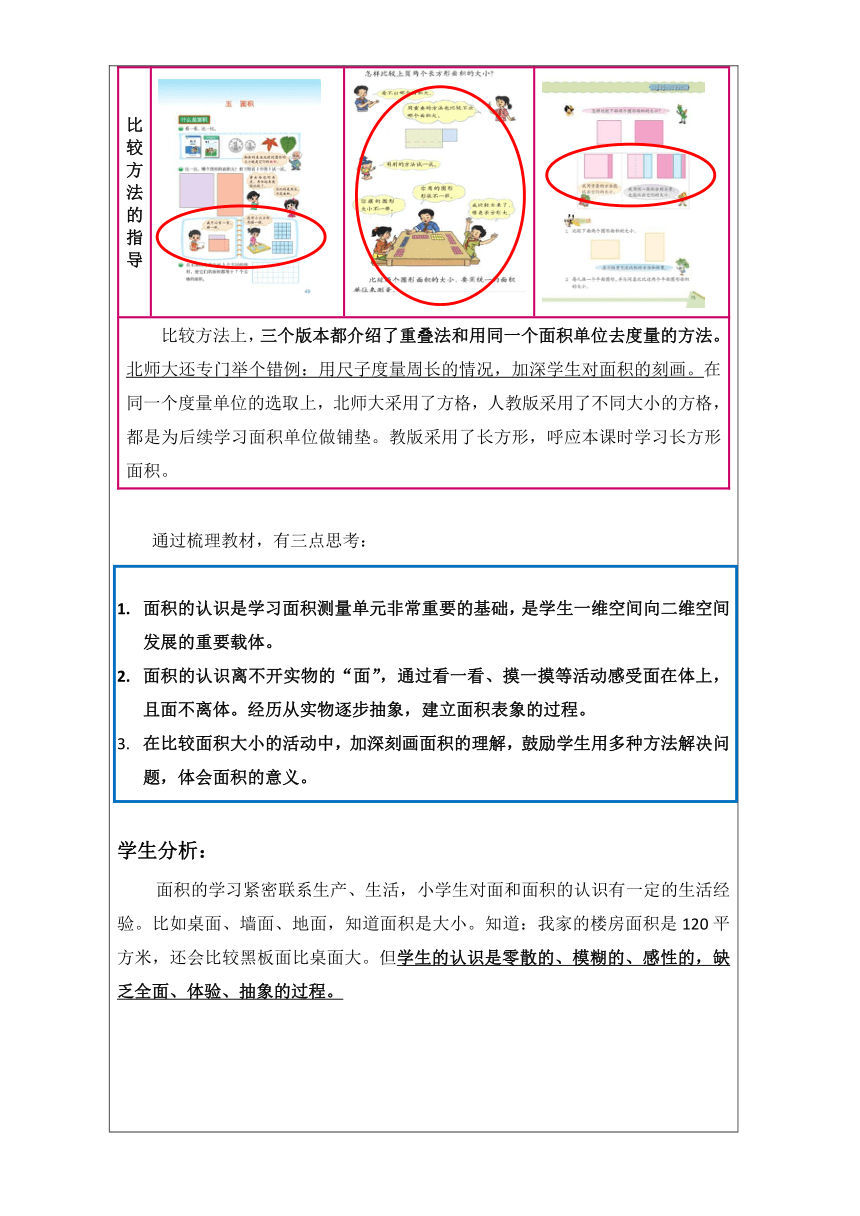

教材分析:纵向梳理:教材所在位置 “测量”属于“图形与几何”知识领域中的一个重要方面,小学阶段的测量主要有长度的测量、面积的测量、角的测量以及体积(容积)的测量。长度的测量和面积的测量属于第一学段的内容。(如图所示) 面积的测量是在长度测量的基础上学习的第二个测量内容,也是从一维测量向二维测量的跨越。周长是长度测量中的一个学习内容,面积是面积测量中的一个学习内容。 面积在小学的学习过程是:三年级:认识面积、认识面积单位、计算长方形、正方形的面积五年级:计算平行四边形、梯形和三角形的面积;计算长方体、正方体的表面积。六年级:计算圆的面积、计算圆柱体的侧面积和表面积。纵观小学平面图形的认识,学生都会经历“直观认识——特征认识——度量刻画”的过程。面积的产生过程五六千年前,古埃及人在尼罗河两岸种植,而尼罗河每年7月定期泛滥,11月洪水逐渐减退,洪水过后留下的淤泥形成肥沃的土壤,同时也带来土地重新测量的需求。按照古埃及的农业制度,是国王分配同样大小的正方形或长方形土地给每一个人。对于土地的测量,最终产生了几何学。古希腊数学家欧几里得的著作《几何原本》开篇中,给出了关于面的定义:面只有长度和宽度。数学辞海中写道:人们是从长和宽两个维度来认识面积的,是从长方形面积开始推到其它图形面积计算方法的。(裘光明,2002)在2011版北师大教材中,明确地给出了面积定义:物体的表面或封闭图形的大小叫做面积。横向对比北师大人教版苏教版问题导入北师大版和人教版,面积的认识是面积计算单元的起始内容,而苏教版是从长方形的面积为起始内容。长方形是学生最为熟悉,也是最为核心的基本图形。三个版本都从生活的实物中抽象并刻画面积的概念,同时在两个实物面积的比较中,体会物体的面有大有小。北师大在实物方面,提供的素材更加丰富,有平面图形、曲面图形,还有不规则图形。同时,面的比较不仅有直观看出有大有小,还有同样大。概念的准确定义北师大和人教版,明确地给出了面积的定义,苏教版借助实物(黑板面的大小就是黑板面的面积)建立面积表象。核心活动设计三个版本都是以比较两个图形面积的大小,作为这节课核心的教学活动,通过动手操作,加深对面意义的理解。但是在选材上又略有不同,北师大版选取的是周长相同,面积不同的长方形和正方形作为比较对象。因为周长是在学习面积时,一个很大的干扰因素。北师大版和人教版,选取的图形,在重叠后,都还有多余的部分,需要再进行剪切或者细分进行比较,即两个图形的高度不同;苏教版则是重叠后可以直接比较的,即两个图形的高度相同,难度有所降低。比较方法的指导比较方法上,三个版本都介绍了重叠法和用同一个面积单位去度量的方法。北师大还专门举个错例:用尺子度量周长的情况,加深学生对面积的刻画。在同一个度量单位的选取上,北师大采用了方格,人教版采用了不同大小的方格,都是为后续学习面积单位做铺垫。教版采用了长方形,呼应本课时学习长方形面积。通过梳理教材,有三点思考:面积的认识是学习面积测量单元非常重要的基础,是学生一维空间向二维空间发展的重要载体。面积的认识离不开实物的“面”,通过看一看、摸一摸等活动感受面在体上,且面不离体。经历从实物逐步抽象,建立面积表象的过程。在比较面积大小的活动中,加深刻画面积的理解,鼓励学生用多种方法解决问题,体会面积的意义。学生分析:面积的学习紧密联系生产、生活,小学生对面和面积的认识有一定的生活经验。比如桌面、墙面、地面,知道面积是大小。知道:我家的楼房面积是120平方米,还会比较黑板面比桌面大。但学生的认识是零散的、模糊的、感性的,缺乏全面、体验、抽象的过程。学情分析:一、前测题目:你知道什么是“桌面”吗?能找到,并摸一摸吗?()不知道什么是桌面能找到,但摸不出来。能找到,桌子四周一圈就是桌面。能找到,桌子表面的所有区域都是桌面。设计意图:调查学生对于生活中常见“面”的掌握情况,以及与周长的区分是否明确,从而了解学生的思维层次在哪个维度空间。你知道什么是面积吗?知道()不知道()设计意图:从生活的情境,进入到数学,调查学生对面积概念的原认识情况。下面图案有面积吗?如果有,在下面打钩,并用阴影画出它的面积。在最大的面积图形上面画“”( ) ( ) ( ) ( )设计意图:通过直观图形,调查学生对面积的要素:平面、曲面、封闭、区域,以及面积大小的了解情况。前测结果分析:参与对象:本校三年级(2)、(3)班学生60名学生你知道什么是“桌面”吗?能找到,并摸一摸吗?()不知道什么是桌面能找到,但摸不出来。能找到,桌子四周一圈就是桌面。能找到,桌子表面的所有区域都是桌面。调研结果:A(毫无所感)B(仅听说过)C(与周长混淆)D(正确)人数121938百分比1.7%3.3%31.7%63.3%调研分析: 大多数(63.3%)的学生能够找到什么是桌面,并且正确知道桌面是桌子表面的所有区域。也有不少学生(31.7%)能够找到桌面,但是认为桌子四周的长度就是桌面,即周长和面积概念混淆。你知道什么是面积吗?知道()不知道()调研结果:A(毫无所感)B(仅听说过)C(与周长混淆)D(正确)人数121938百分比1.7%3.3%31.7%63.3%调研情况不知道知不知知不知1362810调研困惑:①生活中不知道桌面意思的,在数学中也很难抽象面积概念,说明借助实物抽象出面积的认识,体会面不离体是很重要的。②在与周长混淆的学生中,这大部分孩子的“知道”,是一种伪知道,线和面的概念还是混淆的,并还没有建立他们区别和联系,不清楚面积的真正意义。③在第一题选对的38人中,有28人(73.7%)都表达了自己知道什么是面积,但这个知道是真知道吗?同时,还有10人(26.3%)的学生表示自己不知道。说明生活中的面,和数学中的面,在他们脑中是没有联系的。3.下面图案有面积吗?如果有,在下面打钩,并用阴影画出它的面积。在最大的面积图形上面画“”调研结果:图形正确找出并画出面积(百分比)选择面积最大的图形(百分比)长方形80%58.3%圆60%0闪电56.7%11.7%不封闭错率:23.3%21.7%选不出来最大8.3%调研分析:①从长方形到闪电,从规则图形,到不规则图形,从直线图形到曲线图形,学生的正确率呈现了下降的趋势。说明学生对于熟悉的图形,在感官上,还是有亲和性的,曲线图形和不规则图形,对部分学生学习起来有难度。②不封闭图形的面积,对学生来说也是一个容易产生错误概念的地方,通过课堂教学,要使学生明确只有封闭图形才有确定的面积。③学生通过直观比较可以发现长方形的面积最大,因此没有人选择圆。而有11.7%的学生受到长度影响,认为闪电的折线部分多,所以周长大,面积也大。27.1%的学生受到不封闭图形的困扰。还有8.3%的学生,没有比较图形面积的方法。我的思考:联系生活情境,引导学生发现面有大有小,产生直观感受。再从实物中抽象出平面图形,体会面不离体,感知物体的表面也是有大有小,它就是面积。度量是几何学的核心,面积认识是面积测量中的一个内容,因此在设计中要渗透度量思想。比较图形面积的大小,是产生度量的需求手段。引导学生创造方法去比较:观察法、重叠法、数方格法。通过多个活动,不同角度体验,循序渐进地感悟面积的意义:一块区域的大小,渗透度量思想,发展学生的空间观念。通过长和宽两个维度来认识面积,区分与周长的不同,从而打破从一维空间的认知,建立二维的空间的概念。

3.教学目标(含重、难点)

教学目标:1. 借助生活经验,充分感知“面”的属性;通过多个实践活动,逐步体会面积的表象,进而抽象出面积的含义。2. 经历比较不同图形大小的过程,探索规则和不规则图形面积的比较方法。(观察法、重叠法、割补法、数方格法)3. 在数学活动中,养成独立思考,勇于探索的科学精神。教学重难点:教学重点:理解面积的意义;掌握比较面积大小的方法。教学难点:理解面积的意义。

4.教学过程与教学资源设计(可附教学流程图)

教学流程图教学过程:一、创设情境,初步感知(5min)1.出示图片,你能从图中找出哪个是宝宝的手印,哪个是爸爸的手印,哪个是妈妈的手印吗?依据的是什么?(看一看2min)总结:通过观察,我们发现手印有大有小。设计意图:从学生感兴趣的生活情境入手,激发学生的研究意识。2.在身边找一找哪些物体上有面,都有哪些面呢?亲自动手摸一摸。(摸一摸3min)预设:①数学书封面(有正面、北面、侧面)②笔袋的表面、课桌面、黑板面、大屏幕面等。提问:i比较其中两个面,你有什么发现?总结:有大有小,但是再大也有边界。ii你们摸了这么多物体的面,有什么感觉?总结:光滑的、平平的(平面、曲面)设计意图:从身边的实物入手,体会物体的表面处处都有。再通过比较,发现生活中“面”的本质特征,把学生零散的生活语言进行梳理,直观经验数学化。有的学生认为曲面没有面,不是面积,通过摸一摸,初步建立面积的表象。二、动手实践,感悟新知(28min)(一)涂一涂(8min)1.用你喜欢的颜色,涂出它们的面积。(平面图形1个圆、立体图形1个正方体)2.交流汇报:顺序先平面,后立体提问:i平面图形:涂得怎么样?好在哪?预设:涂得又匀、又满ii立体图形:这两个长方体涂得的有什么不同吗?预设:生:涂一个面是一个面的面积,涂六个面是六个面的面积。师:把纸盒展开,沿边描下来,你发现了什么图形?为什么背面我们一点都没涂呢 (强化表面)3.揭示概念:数学中,把物体的表面称之为它们的面积。设计意图:通过动手操作,感受图形上面的大小,以及初步体会面积的封闭性。把图形的面涂得又匀又满,才是图形的表面。只涂边缘的学生,说明概念与周长混淆,经过生生交流建立面积的概念。同时,平面图形和立体图形,立体图形和展开图之间的转换,突出了面积定义中对物体表面这个要素的理解。(二)、比一比(20min)用你喜欢的方法比较任意两个图形的大小,把结果记录在学习单上。(长方形1:a=4,b=2;长方形2:a=5,b=3;正方形:a=4;圆形:r=2;不规则树形S=16)设计意图:通过丰富的学习材料,引导学生把比较的方法走向深度,关注图形的面积本质。我们看到图形时,往往是先看边线,后关注面积,因此在选材时,去掉了图形的边线。同时,图形更加多元,规则和不规则图形、相同图形、直线形和曲线形都可以进行比较。①活动要求:i从图形中任意挑选两个图形,比较它们的面积大小。ii用你喜欢的方法来完成。如果有需要可以进行剪切,或者借助学具(直尺、透明方格纸),还可以找老师帮忙。iii把比较的结果记录在学习单上。2.交流汇报:预设:生1:观察法;直接比较,大的长方形一眼就看出比小的长方形大。生2:重叠法;把圆重叠与正方形重叠,发现它比正方形小。生3:量周长法:图形周长越长,它的面积就越大。生4:割补法;大长方形和正方形,重合后,多余的部分,减下来再比较。生5:数方格;大长方形和正方形,放在方格纸上,数格子,格子数越多,面积就越大。生6:数方格:规则图形和不规则图形,放在方格纸上进行比较。3.总结:有的图形我们可以一眼就看出大小,有的图形我们需要用到割补、数方格的方法来比较。4.出示不封闭图形,它和刚才的图形比较,你知道面积大小吗?总结:有封闭图形我们才有确定的面积。揭示概念:封闭图形的大小,叫做图形的面积。设计意图:这是本节课的核心活动,在多个材料,多种工具,多重发法的碰撞下,加深对面积的理解。三、拓展延伸(6min)1.(1)猜一猜,这个长方形包含多少个小正方形呢 (猜一猜4min)设计意图:通过估一估,培养学生的度量意识,为后续学习面积的测量做铺垫,同时深化面积的理解。(2)如果我只用一条线段能不能度量出,这个长方形的面积呢?拓展:在古希腊数学家欧几里得的著作《几何原本》开篇中,就给出了关于面的定义:面只有长度和宽度,而线只有长度没有宽度。设计意图:周长和面积是学生最容易混淆的两个概念,面积的学习需要借助一维空间的支撑,但是面积的本质又要脱离一维的干扰。借助这个知识还原的过程,帮助学生建立线与面的区分和联系。下面的方格中画3个不同的图形,使它们的面积都等于7个方格。设计意图:考察学生对面积的理解掌握情况,同时题目开放性很大,激发学生的兴趣,发展空间观念。四、小结(1min)谈谈你的感受。板书设计:面 积观察法 物体的表面 有大有小重叠法 封闭图形的大小 有边界割补法 光滑数方格 平面、曲面

5.学习效果评价设计

选一选(检测目标1)如图,用方砖铺满空地,哪块空地用的方砖少?(检测目标2)在交流中,能有理有据的表达自己想法,会评价同学的发言,提出自己的质疑和猜想。(教师检测)在数学操作中,能够运用合理、正确的方法比较不同图形面积的大小。(同桌互查)梳理本节课自己的收获,理解面积的意义。(自我测评)

6.教学设计特色说明与教学反思

设计特色: “面积”的概念是学生学习几何形体的基础,因此要让学生在具体生动的情境中感悟和理解这一概念学习的重要性和必要性。根据教学内容的特点,我创设了多个操作活动,充实让学生动手,多感官参与,培养和发展学生的空间观念。通过多个活动(看一看、找一找、涂一涂、比一比、猜一猜),认识生活中物体的表面以及封闭图形的大小。在动手实践中,逐步建立并加深对面积概念的理解。同时在不同的活动中,丰富了对面积测量方法的认识,积累了活动经验,为后续学习面积测量起到了很好的支撑作用。给学生的活动提供充足的时间和空间。本课教学过程中我为学生创设了从事数学学习活动和交流的空间。例如:在教学平面图形面积大小比较时,我先让学生自主探究,再分组探讨比较的方法,然后通过实践、操作验证自己的猜测,学生用剪拼、数方格、重叠的方法等,这样学生全面、主动地参与到学习过程中,使不同的学生在数学学习中获得不同的发展,学生的个性得到张扬。让学生经历了知识形成的全过程,加深了学生对面积含义的理解,同时培养了学生的分析、比较能力与合作意识。 教学反思:时间的安排上,前面两个环节看一看和找一找,还要再紧凑一些,为后面的练习和拓展,争取出更大时间和空间。在学生交流汇报时,教师引导学生用数学语言表达自己的想法欠缺;学生由于年龄较小,语言容易随意,在组织学生之间的互动上,老师显得有些仓促,不够机智。评价学生要更加多元化,课上老师的评价略显单一,通过鼓励性语言的魅力激发学生的学习兴趣,增加对数学学习的自信。在学具的安排上,不同形状的图形,可以用颜色进行区分,比较时更加直观清楚。

课题 什么是面积

学科 数学 学段 中年级 年级 三年级

教材 出版社:北京师范大学出版社

1.指导思想与理论依据

中国学生发展核心素养,以科学性、时代性和民族性为基础原则,以培养“全面发展的人”为核心。引导学生在数学课堂中,秉承科学精神,形成理性思维、批判质疑、勇于探究的思维习惯,成为我对教学的追求。数学学科素养方面,几何直观可以帮助学生直观地理解数学,根据小学生的思维特点,决定了他们在理解抽象的几何概念时,必须借助丰富的感性材料。借助几何直观可以把复杂的数学问题变得简明、形象,有助于探索解决问题的思路,预测结果,整个数学学习过程中发挥着重要作用。

2.教学背景分析

教材分析:纵向梳理:教材所在位置 “测量”属于“图形与几何”知识领域中的一个重要方面,小学阶段的测量主要有长度的测量、面积的测量、角的测量以及体积(容积)的测量。长度的测量和面积的测量属于第一学段的内容。(如图所示) 面积的测量是在长度测量的基础上学习的第二个测量内容,也是从一维测量向二维测量的跨越。周长是长度测量中的一个学习内容,面积是面积测量中的一个学习内容。 面积在小学的学习过程是:三年级:认识面积、认识面积单位、计算长方形、正方形的面积五年级:计算平行四边形、梯形和三角形的面积;计算长方体、正方体的表面积。六年级:计算圆的面积、计算圆柱体的侧面积和表面积。纵观小学平面图形的认识,学生都会经历“直观认识——特征认识——度量刻画”的过程。面积的产生过程五六千年前,古埃及人在尼罗河两岸种植,而尼罗河每年7月定期泛滥,11月洪水逐渐减退,洪水过后留下的淤泥形成肥沃的土壤,同时也带来土地重新测量的需求。按照古埃及的农业制度,是国王分配同样大小的正方形或长方形土地给每一个人。对于土地的测量,最终产生了几何学。古希腊数学家欧几里得的著作《几何原本》开篇中,给出了关于面的定义:面只有长度和宽度。数学辞海中写道:人们是从长和宽两个维度来认识面积的,是从长方形面积开始推到其它图形面积计算方法的。(裘光明,2002)在2011版北师大教材中,明确地给出了面积定义:物体的表面或封闭图形的大小叫做面积。横向对比北师大人教版苏教版问题导入北师大版和人教版,面积的认识是面积计算单元的起始内容,而苏教版是从长方形的面积为起始内容。长方形是学生最为熟悉,也是最为核心的基本图形。三个版本都从生活的实物中抽象并刻画面积的概念,同时在两个实物面积的比较中,体会物体的面有大有小。北师大在实物方面,提供的素材更加丰富,有平面图形、曲面图形,还有不规则图形。同时,面的比较不仅有直观看出有大有小,还有同样大。概念的准确定义北师大和人教版,明确地给出了面积的定义,苏教版借助实物(黑板面的大小就是黑板面的面积)建立面积表象。核心活动设计三个版本都是以比较两个图形面积的大小,作为这节课核心的教学活动,通过动手操作,加深对面意义的理解。但是在选材上又略有不同,北师大版选取的是周长相同,面积不同的长方形和正方形作为比较对象。因为周长是在学习面积时,一个很大的干扰因素。北师大版和人教版,选取的图形,在重叠后,都还有多余的部分,需要再进行剪切或者细分进行比较,即两个图形的高度不同;苏教版则是重叠后可以直接比较的,即两个图形的高度相同,难度有所降低。比较方法的指导比较方法上,三个版本都介绍了重叠法和用同一个面积单位去度量的方法。北师大还专门举个错例:用尺子度量周长的情况,加深学生对面积的刻画。在同一个度量单位的选取上,北师大采用了方格,人教版采用了不同大小的方格,都是为后续学习面积单位做铺垫。教版采用了长方形,呼应本课时学习长方形面积。通过梳理教材,有三点思考:面积的认识是学习面积测量单元非常重要的基础,是学生一维空间向二维空间发展的重要载体。面积的认识离不开实物的“面”,通过看一看、摸一摸等活动感受面在体上,且面不离体。经历从实物逐步抽象,建立面积表象的过程。在比较面积大小的活动中,加深刻画面积的理解,鼓励学生用多种方法解决问题,体会面积的意义。学生分析:面积的学习紧密联系生产、生活,小学生对面和面积的认识有一定的生活经验。比如桌面、墙面、地面,知道面积是大小。知道:我家的楼房面积是120平方米,还会比较黑板面比桌面大。但学生的认识是零散的、模糊的、感性的,缺乏全面、体验、抽象的过程。学情分析:一、前测题目:你知道什么是“桌面”吗?能找到,并摸一摸吗?()不知道什么是桌面能找到,但摸不出来。能找到,桌子四周一圈就是桌面。能找到,桌子表面的所有区域都是桌面。设计意图:调查学生对于生活中常见“面”的掌握情况,以及与周长的区分是否明确,从而了解学生的思维层次在哪个维度空间。你知道什么是面积吗?知道()不知道()设计意图:从生活的情境,进入到数学,调查学生对面积概念的原认识情况。下面图案有面积吗?如果有,在下面打钩,并用阴影画出它的面积。在最大的面积图形上面画“”( ) ( ) ( ) ( )设计意图:通过直观图形,调查学生对面积的要素:平面、曲面、封闭、区域,以及面积大小的了解情况。前测结果分析:参与对象:本校三年级(2)、(3)班学生60名学生你知道什么是“桌面”吗?能找到,并摸一摸吗?()不知道什么是桌面能找到,但摸不出来。能找到,桌子四周一圈就是桌面。能找到,桌子表面的所有区域都是桌面。调研结果:A(毫无所感)B(仅听说过)C(与周长混淆)D(正确)人数121938百分比1.7%3.3%31.7%63.3%调研分析: 大多数(63.3%)的学生能够找到什么是桌面,并且正确知道桌面是桌子表面的所有区域。也有不少学生(31.7%)能够找到桌面,但是认为桌子四周的长度就是桌面,即周长和面积概念混淆。你知道什么是面积吗?知道()不知道()调研结果:A(毫无所感)B(仅听说过)C(与周长混淆)D(正确)人数121938百分比1.7%3.3%31.7%63.3%调研情况不知道知不知知不知1362810调研困惑:①生活中不知道桌面意思的,在数学中也很难抽象面积概念,说明借助实物抽象出面积的认识,体会面不离体是很重要的。②在与周长混淆的学生中,这大部分孩子的“知道”,是一种伪知道,线和面的概念还是混淆的,并还没有建立他们区别和联系,不清楚面积的真正意义。③在第一题选对的38人中,有28人(73.7%)都表达了自己知道什么是面积,但这个知道是真知道吗?同时,还有10人(26.3%)的学生表示自己不知道。说明生活中的面,和数学中的面,在他们脑中是没有联系的。3.下面图案有面积吗?如果有,在下面打钩,并用阴影画出它的面积。在最大的面积图形上面画“”调研结果:图形正确找出并画出面积(百分比)选择面积最大的图形(百分比)长方形80%58.3%圆60%0闪电56.7%11.7%不封闭错率:23.3%21.7%选不出来最大8.3%调研分析:①从长方形到闪电,从规则图形,到不规则图形,从直线图形到曲线图形,学生的正确率呈现了下降的趋势。说明学生对于熟悉的图形,在感官上,还是有亲和性的,曲线图形和不规则图形,对部分学生学习起来有难度。②不封闭图形的面积,对学生来说也是一个容易产生错误概念的地方,通过课堂教学,要使学生明确只有封闭图形才有确定的面积。③学生通过直观比较可以发现长方形的面积最大,因此没有人选择圆。而有11.7%的学生受到长度影响,认为闪电的折线部分多,所以周长大,面积也大。27.1%的学生受到不封闭图形的困扰。还有8.3%的学生,没有比较图形面积的方法。我的思考:联系生活情境,引导学生发现面有大有小,产生直观感受。再从实物中抽象出平面图形,体会面不离体,感知物体的表面也是有大有小,它就是面积。度量是几何学的核心,面积认识是面积测量中的一个内容,因此在设计中要渗透度量思想。比较图形面积的大小,是产生度量的需求手段。引导学生创造方法去比较:观察法、重叠法、数方格法。通过多个活动,不同角度体验,循序渐进地感悟面积的意义:一块区域的大小,渗透度量思想,发展学生的空间观念。通过长和宽两个维度来认识面积,区分与周长的不同,从而打破从一维空间的认知,建立二维的空间的概念。

3.教学目标(含重、难点)

教学目标:1. 借助生活经验,充分感知“面”的属性;通过多个实践活动,逐步体会面积的表象,进而抽象出面积的含义。2. 经历比较不同图形大小的过程,探索规则和不规则图形面积的比较方法。(观察法、重叠法、割补法、数方格法)3. 在数学活动中,养成独立思考,勇于探索的科学精神。教学重难点:教学重点:理解面积的意义;掌握比较面积大小的方法。教学难点:理解面积的意义。

4.教学过程与教学资源设计(可附教学流程图)

教学流程图教学过程:一、创设情境,初步感知(5min)1.出示图片,你能从图中找出哪个是宝宝的手印,哪个是爸爸的手印,哪个是妈妈的手印吗?依据的是什么?(看一看2min)总结:通过观察,我们发现手印有大有小。设计意图:从学生感兴趣的生活情境入手,激发学生的研究意识。2.在身边找一找哪些物体上有面,都有哪些面呢?亲自动手摸一摸。(摸一摸3min)预设:①数学书封面(有正面、北面、侧面)②笔袋的表面、课桌面、黑板面、大屏幕面等。提问:i比较其中两个面,你有什么发现?总结:有大有小,但是再大也有边界。ii你们摸了这么多物体的面,有什么感觉?总结:光滑的、平平的(平面、曲面)设计意图:从身边的实物入手,体会物体的表面处处都有。再通过比较,发现生活中“面”的本质特征,把学生零散的生活语言进行梳理,直观经验数学化。有的学生认为曲面没有面,不是面积,通过摸一摸,初步建立面积的表象。二、动手实践,感悟新知(28min)(一)涂一涂(8min)1.用你喜欢的颜色,涂出它们的面积。(平面图形1个圆、立体图形1个正方体)2.交流汇报:顺序先平面,后立体提问:i平面图形:涂得怎么样?好在哪?预设:涂得又匀、又满ii立体图形:这两个长方体涂得的有什么不同吗?预设:生:涂一个面是一个面的面积,涂六个面是六个面的面积。师:把纸盒展开,沿边描下来,你发现了什么图形?为什么背面我们一点都没涂呢 (强化表面)3.揭示概念:数学中,把物体的表面称之为它们的面积。设计意图:通过动手操作,感受图形上面的大小,以及初步体会面积的封闭性。把图形的面涂得又匀又满,才是图形的表面。只涂边缘的学生,说明概念与周长混淆,经过生生交流建立面积的概念。同时,平面图形和立体图形,立体图形和展开图之间的转换,突出了面积定义中对物体表面这个要素的理解。(二)、比一比(20min)用你喜欢的方法比较任意两个图形的大小,把结果记录在学习单上。(长方形1:a=4,b=2;长方形2:a=5,b=3;正方形:a=4;圆形:r=2;不规则树形S=16)设计意图:通过丰富的学习材料,引导学生把比较的方法走向深度,关注图形的面积本质。我们看到图形时,往往是先看边线,后关注面积,因此在选材时,去掉了图形的边线。同时,图形更加多元,规则和不规则图形、相同图形、直线形和曲线形都可以进行比较。①活动要求:i从图形中任意挑选两个图形,比较它们的面积大小。ii用你喜欢的方法来完成。如果有需要可以进行剪切,或者借助学具(直尺、透明方格纸),还可以找老师帮忙。iii把比较的结果记录在学习单上。2.交流汇报:预设:生1:观察法;直接比较,大的长方形一眼就看出比小的长方形大。生2:重叠法;把圆重叠与正方形重叠,发现它比正方形小。生3:量周长法:图形周长越长,它的面积就越大。生4:割补法;大长方形和正方形,重合后,多余的部分,减下来再比较。生5:数方格;大长方形和正方形,放在方格纸上,数格子,格子数越多,面积就越大。生6:数方格:规则图形和不规则图形,放在方格纸上进行比较。3.总结:有的图形我们可以一眼就看出大小,有的图形我们需要用到割补、数方格的方法来比较。4.出示不封闭图形,它和刚才的图形比较,你知道面积大小吗?总结:有封闭图形我们才有确定的面积。揭示概念:封闭图形的大小,叫做图形的面积。设计意图:这是本节课的核心活动,在多个材料,多种工具,多重发法的碰撞下,加深对面积的理解。三、拓展延伸(6min)1.(1)猜一猜,这个长方形包含多少个小正方形呢 (猜一猜4min)设计意图:通过估一估,培养学生的度量意识,为后续学习面积的测量做铺垫,同时深化面积的理解。(2)如果我只用一条线段能不能度量出,这个长方形的面积呢?拓展:在古希腊数学家欧几里得的著作《几何原本》开篇中,就给出了关于面的定义:面只有长度和宽度,而线只有长度没有宽度。设计意图:周长和面积是学生最容易混淆的两个概念,面积的学习需要借助一维空间的支撑,但是面积的本质又要脱离一维的干扰。借助这个知识还原的过程,帮助学生建立线与面的区分和联系。下面的方格中画3个不同的图形,使它们的面积都等于7个方格。设计意图:考察学生对面积的理解掌握情况,同时题目开放性很大,激发学生的兴趣,发展空间观念。四、小结(1min)谈谈你的感受。板书设计:面 积观察法 物体的表面 有大有小重叠法 封闭图形的大小 有边界割补法 光滑数方格 平面、曲面

5.学习效果评价设计

选一选(检测目标1)如图,用方砖铺满空地,哪块空地用的方砖少?(检测目标2)在交流中,能有理有据的表达自己想法,会评价同学的发言,提出自己的质疑和猜想。(教师检测)在数学操作中,能够运用合理、正确的方法比较不同图形面积的大小。(同桌互查)梳理本节课自己的收获,理解面积的意义。(自我测评)

6.教学设计特色说明与教学反思

设计特色: “面积”的概念是学生学习几何形体的基础,因此要让学生在具体生动的情境中感悟和理解这一概念学习的重要性和必要性。根据教学内容的特点,我创设了多个操作活动,充实让学生动手,多感官参与,培养和发展学生的空间观念。通过多个活动(看一看、找一找、涂一涂、比一比、猜一猜),认识生活中物体的表面以及封闭图形的大小。在动手实践中,逐步建立并加深对面积概念的理解。同时在不同的活动中,丰富了对面积测量方法的认识,积累了活动经验,为后续学习面积测量起到了很好的支撑作用。给学生的活动提供充足的时间和空间。本课教学过程中我为学生创设了从事数学学习活动和交流的空间。例如:在教学平面图形面积大小比较时,我先让学生自主探究,再分组探讨比较的方法,然后通过实践、操作验证自己的猜测,学生用剪拼、数方格、重叠的方法等,这样学生全面、主动地参与到学习过程中,使不同的学生在数学学习中获得不同的发展,学生的个性得到张扬。让学生经历了知识形成的全过程,加深了学生对面积含义的理解,同时培养了学生的分析、比较能力与合作意识。 教学反思:时间的安排上,前面两个环节看一看和找一找,还要再紧凑一些,为后面的练习和拓展,争取出更大时间和空间。在学生交流汇报时,教师引导学生用数学语言表达自己的想法欠缺;学生由于年龄较小,语言容易随意,在组织学生之间的互动上,老师显得有些仓促,不够机智。评价学生要更加多元化,课上老师的评价略显单一,通过鼓励性语言的魅力激发学生的学习兴趣,增加对数学学习的自信。在学具的安排上,不同形状的图形,可以用颜色进行区分,比较时更加直观清楚。