1.《北京的春节》教学课件(共49张PPT)

文档属性

| 名称 | 1.《北京的春节》教学课件(共49张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-09 18:19:03 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

1 北京的春节

你知道这是什么节日吗?你是从哪些地方看出来的?

抓住节日的风俗特点可以知道和了解这个节日,下面我们来看一下老舍先生笔下的北京的春节有怎样的风俗特点,老舍先生又是怎样进行描写的。

作者简介

老舍(1899—1966) 北京人,现代著名作家,原名舒庆春,字舍予。1950年因创作话剧《龙须沟》被授予“人民艺术家”荣誉称号。

代表作:《骆驼祥子》《四世同堂》《茶馆》等。

助读资讯

春节,又叫阴历年,俗称“过年”。它是农历一年的岁首,即正月初一。传统意义上的春节是指从腊月初八的腊祭或腊月二十三的祭灶,一直到正月十五,其中以除夕和正月初一为高潮。

源于殷商时期年头岁尾的祭神祭祖活动

最隆重

最热闹

最具文化内涵

最具传统魅力

最有凝聚力

历史悠久

地位特殊

初旬 陈醋 饺子 翡翠

杂拌儿 榛子 蜜饯 掺和

一擦黑 眨眼 通宵 元旦

骡马 骆 驼 娴熟 水浒传

初旬 陈醋 饺子 翡翠

杂拌儿 榛子 蜜饯 掺和

一擦黑 眨眼 通宵 元旦

骡马 骆 驼 娴熟 水浒传

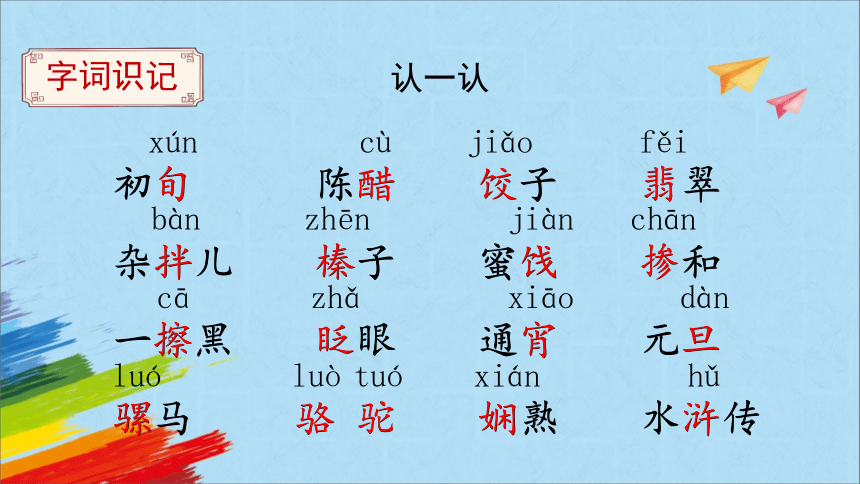

字词识记

认一认

xún

fěi

cù

bàn

chān

jiàn

zhēn

xiāo

xián

hǔ

jiǎo

cā

zhǎ

dàn

luó

luò tuó

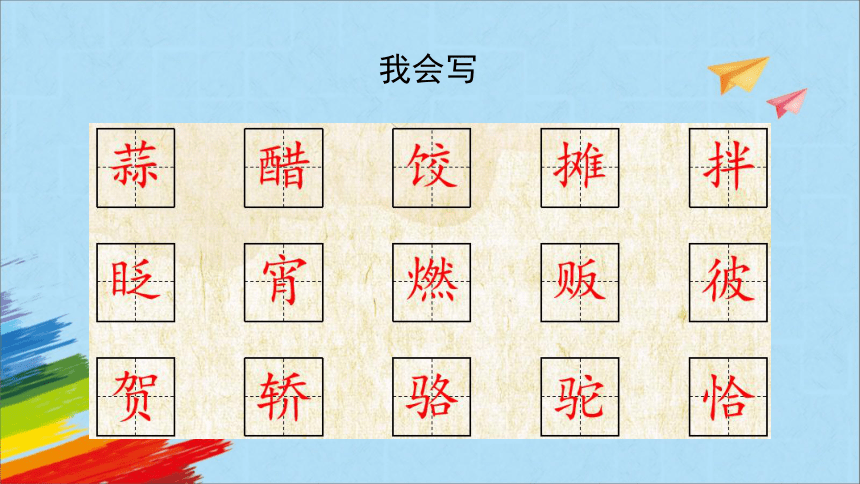

我会写

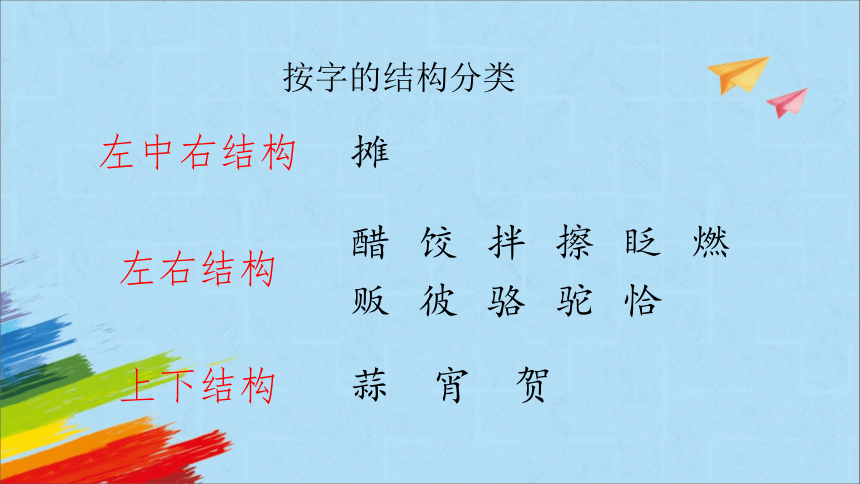

左中右结构

左右结构

摊

醋 饺 拌 擦 眨 燃 贩 彼 骆 驼 恰

蒜 宵 贺

上下结构

按字的结构分类

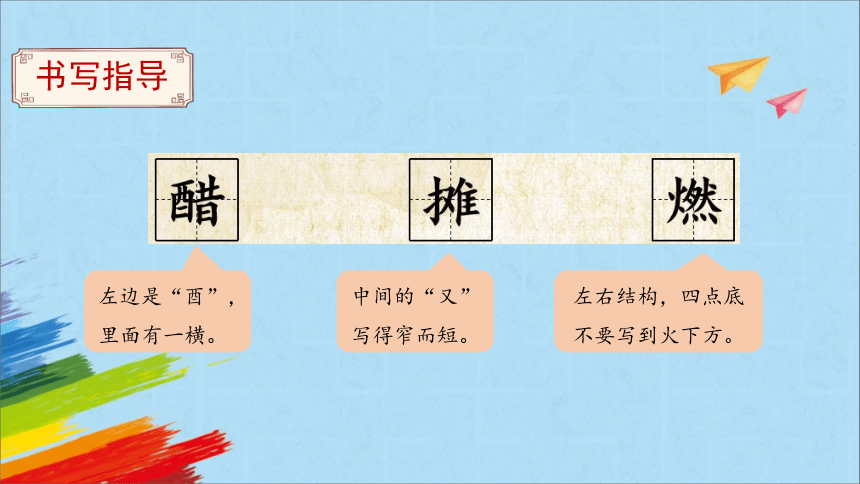

左边是“酉”,里面有一横。

中间的“又”写得窄而短。

左右结构,四点底不要写到火下方。

书写指导

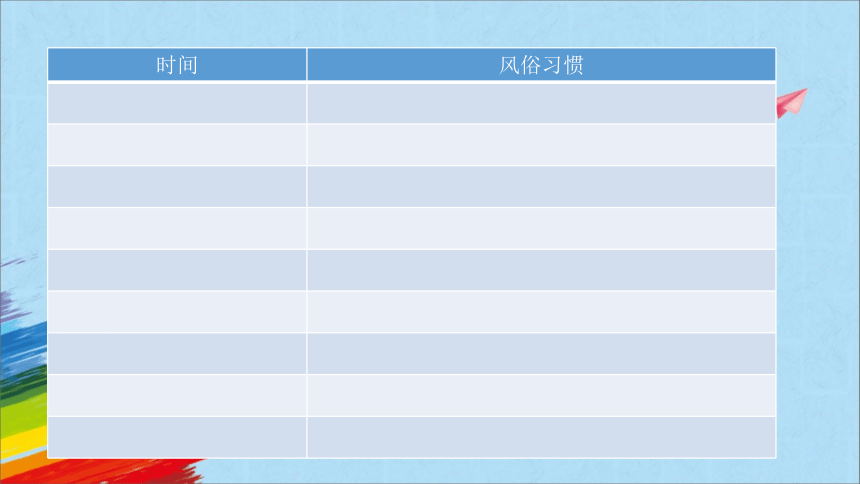

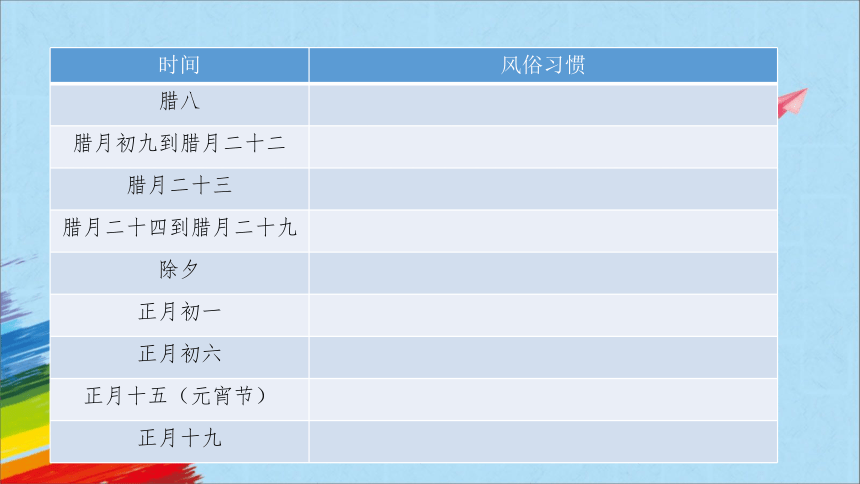

在《北京的春节》里,老舍先生写到了哪些天的事情呢?请同学们默读课文,把老舍先生写到的时间画出来,填在下面表格的左边;再看看在这些时间里具体有哪些风俗习惯,填在表格的右边。填表的时候可以小组合作。

整体感知

时间 风俗习惯

时间 风俗习惯

腊八

腊月初九到腊月二十二

腊月二十三

腊月二十四到腊月二十九

除夕

正月初一

正月初六

正月十五(元宵节)

正月十九

时间 风俗习惯

腊八 熬腊八粥、泡腊八蒜

腊月初九到腊月二十二 大家为过年做准备

腊月二十三 祭灶王、吃糖

腊月二十四到腊月二十九 贴春联、扫房、预备年货

除夕 吃团圆饭、穿新衣、放鞭炮、祭祖、守岁

正月初一 拜年、逛庙会

正月初六 铺户开张、放鞭炮

正月十五(元宵节) 赏灯、吃元宵

正月十九 春节结束

1.根据表格提示,课文是按照怎样的顺序写的?

时间顺序

2.想一想文中哪些部分写得详细,哪些部分写得简略?并把详写的部分做上记号。

时间 风俗习惯

腊八 熬腊八粥、泡腊八蒜

腊月初九到腊月二十二 大家为过年做准备

腊月二十三 祭灶王、吃糖

腊月二十四到腊月二十九 贴春联、扫房、预备年货

除夕 吃团圆饭、穿新衣、放鞭炮、祭祖、守岁

正月初一 拜年、逛庙会

正月初六 铺户开张、放鞭炮

正月十五(元宵节) 赏灯、吃元宵

正月十九 春节结束

时间 风俗习惯

腊八 熬腊八粥、泡腊八蒜

腊月初九到腊月二十二 大家为过年做准备

腊月二十三 祭灶王、吃糖

腊月二十四到腊月二十九 贴春联、扫房、预备年货

除夕 吃团圆饭、穿新衣、放鞭炮、祭祖、守岁

正月初一 拜年、逛庙会

正月初六 铺户开张、放鞭炮

正月十五(元宵节) 赏灯、吃元宵

正月十九 春节结束

时间顺序

年前

过年

年后

第一部分(1—7):人们为过年做的准备。

第二部分(8):除夕热闹场景。

第三部分(9—11):元旦到正月十五前的活动。

第四部分(12—13):元宵节的热闹场景。

第五部分(14):正月十九春节结束。

理清文章脉络

在老舍先生详写的几天中,你最喜欢哪天呢?找出来读一读,并在句子旁写一写你的感受。

腊八

勾画出最能突出腊八节风俗特点的地方,想想作者是如何抓住重点写出风俗特点的。

(1—2自然段)

1.写了腊八这一天的哪些习俗?

2.这些食物有什么特点。

突出表现腊八粥里米、豆、干果的品种很多。

这不是粥,而是小型的农业产品展览会。

比喻

我们从“色如翡翠”和“色味双美”这两个词,体会到老舍先生语言简练,给我们呈现出一幅鲜明的画面,这也是老舍先生语言的魅力。

再朗读一下第1—2自然段,想一想:作者在写腊八节风俗的时候,抓住了哪些重点?又是如何写出这些特点的?

重点描绘了喝腊八粥、泡腊八蒜的习俗,写出了腊八粥食材多、腊八蒜色如翡翠、腊八醋色味双美的特点。

总结:抓住节日中的主要习俗来写,在 写习俗时,要抓住重点写出这个习俗的特点,如上面描写腊八节的段落。

步骤:

1.找出相关段落。

2.细读相关语句,作者写出了这一天的什么习俗。

3.圈画出关键词句,了解这些风俗特点。

以小组合作的方式学习描写“腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五(元宵节)”这几天风俗的相关段落。

腊月二十三

(第6自然段)

描写了什么习俗?怎样写出习俗的特点的?

习俗的来历

街上卖糖的景象

总结:抓住小年“祭灶王”的习俗,重点写了街上卖糖的景象、吃糖习俗的来历,使得风俗特点更加突出。

除夕

(第8自然段)

作者从哪些方面来表现除夕热闹的气氛?

到处是酒肉的香味

鞭炮声日夜不绝

红红的对联、各色的年画

哪一家都灯火通宵

气味

嗅觉

色彩

视觉

声音

听觉

文中哪些词语具体表现了除夕热闹的气氛?

真热闹

酒肉的香味 穿起新衣

红红的对联 各色的年画

灯火通宵 鞭炮声日夜不绝

必定赶回家来 都要守岁

总述

分述

除夕的热闹有什么特点?

家家

普天同庆

到处

老少男女

通宵达旦

灯火通宵

日夜不绝

团团圆圆

除非万不得已

都要守岁

必定

初一

(9—10自然段)

1.初一与除夕有什么不同?

2.在这一天不同人的活动。

体会初一与除夕的不同

初一——全城都在休息

除夕——街上挤满了人

从作者的描述中你体会到初一怎样的光景?

逛庙会

外出拜年

在家待客

男人们

女人们

孩子们

祥和幸福

(各种美食,有趣的活动)

元宵节

(第12—13自然段)

抓关键字体会元宵节的欢乐

元宵(汤圆)上市,春节的又一个高潮到了。

“又”字承接上文,把北京春节的热闹气氛渲染到了极致。

第一个高潮

第二个高潮

第三个高潮

除夕

初一

元宵节

想象画面,感受元宵节的快乐。

排比

场面壮观

气氛热闹

残灯:指花灯逐渐减少、熄灭。

末庙:指庙会的最后一天。

充满美好和快乐的新年转瞬即逝

春节结束

新的生活

新的工作

感受文章详写和略写相结合的好处。

作用:详略得当,重点突出,有利于读者对北京人过春节的习俗有全面的了解和深刻的认识。

详写

略写

腊八

除夕

初一

元宵节

过小年

正月十九

正月初六

板书设计

开始——腊月的初旬

“彩排”——腊月二十三

第一个高潮——除夕

第二个高潮——初一

第三个高潮——元宵节

春节结束——正月十九

北京的春节

团圆祥和

热闹喜庆

课文主题

这篇课文作者用充满京味的朴实无华的语言,描绘了一幅幅老北京春节的民风民俗画卷,表现了春节的隆重与热闹,展示了中国节日习俗的温馨和美好,表达了作者对传统文化的喜爱之情。

课后习题

默读课文,想想课文是按照怎样的顺序写老北京人过春节的,哪几天写得详细,哪几天写得简略,再讨论一下这样写的好处。

课文是按照时间顺序来写的。先写北京春节的开始,简略地介绍了人们过春节的准备,有的民俗习惯只用一句话带过,如,“必须大扫除一次”“铺户多数关五天门,到正月初六才开张”;紧接着详细描述了除夕、初一、元宵节三个春节高潮;最后简略交代春节结束。这样写的好处是点面结合、重点突出、主次分明,更有利于读者对北京春节的风俗习惯有一个深刻的了解和认识。

找出课文中描写孩子们过春节的部分读一读,再说说你是怎样过春节的。

提示:课文的第4自然段描写了孩子们过春节要做的几件事,认真读一读,联系自己的生活实际,想一想自己过春节时和北京的孩子们有哪些相似的地方,又有哪些不同的地方,组织好语言,和同学交流。

读下面的句子,注意加点的词语,体会老舍“京味儿”语言的特点。

第一个句子中加点的词语体现了“京味儿”语言的一个重要特点——口语化的语言中常用儿化韵,这样的语言读起来纯朴、平实,给人以亲切感。

第二个句子中加点的词语是北京的方言,具有浓厚的乡土气息和地方特色。

下面的“阅读链接”也写了过春节的事情,读一读,想想与老舍笔下的春节有什么不同,和同学交流。

提示:斯妤的《除夕》通过回忆的方式,写了闽南老家除夕的情景,展示了老家过除夕的风俗习惯。我们可以与老舍笔下的北京的春节的风俗习惯对比,了解不同地方的风俗习惯,体会人们过节时的快乐氛围。

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。 千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

——《元日》

1 北京的春节

你知道这是什么节日吗?你是从哪些地方看出来的?

抓住节日的风俗特点可以知道和了解这个节日,下面我们来看一下老舍先生笔下的北京的春节有怎样的风俗特点,老舍先生又是怎样进行描写的。

作者简介

老舍(1899—1966) 北京人,现代著名作家,原名舒庆春,字舍予。1950年因创作话剧《龙须沟》被授予“人民艺术家”荣誉称号。

代表作:《骆驼祥子》《四世同堂》《茶馆》等。

助读资讯

春节,又叫阴历年,俗称“过年”。它是农历一年的岁首,即正月初一。传统意义上的春节是指从腊月初八的腊祭或腊月二十三的祭灶,一直到正月十五,其中以除夕和正月初一为高潮。

源于殷商时期年头岁尾的祭神祭祖活动

最隆重

最热闹

最具文化内涵

最具传统魅力

最有凝聚力

历史悠久

地位特殊

初旬 陈醋 饺子 翡翠

杂拌儿 榛子 蜜饯 掺和

一擦黑 眨眼 通宵 元旦

骡马 骆 驼 娴熟 水浒传

初旬 陈醋 饺子 翡翠

杂拌儿 榛子 蜜饯 掺和

一擦黑 眨眼 通宵 元旦

骡马 骆 驼 娴熟 水浒传

字词识记

认一认

xún

fěi

cù

bàn

chān

jiàn

zhēn

xiāo

xián

hǔ

jiǎo

cā

zhǎ

dàn

luó

luò tuó

我会写

左中右结构

左右结构

摊

醋 饺 拌 擦 眨 燃 贩 彼 骆 驼 恰

蒜 宵 贺

上下结构

按字的结构分类

左边是“酉”,里面有一横。

中间的“又”写得窄而短。

左右结构,四点底不要写到火下方。

书写指导

在《北京的春节》里,老舍先生写到了哪些天的事情呢?请同学们默读课文,把老舍先生写到的时间画出来,填在下面表格的左边;再看看在这些时间里具体有哪些风俗习惯,填在表格的右边。填表的时候可以小组合作。

整体感知

时间 风俗习惯

时间 风俗习惯

腊八

腊月初九到腊月二十二

腊月二十三

腊月二十四到腊月二十九

除夕

正月初一

正月初六

正月十五(元宵节)

正月十九

时间 风俗习惯

腊八 熬腊八粥、泡腊八蒜

腊月初九到腊月二十二 大家为过年做准备

腊月二十三 祭灶王、吃糖

腊月二十四到腊月二十九 贴春联、扫房、预备年货

除夕 吃团圆饭、穿新衣、放鞭炮、祭祖、守岁

正月初一 拜年、逛庙会

正月初六 铺户开张、放鞭炮

正月十五(元宵节) 赏灯、吃元宵

正月十九 春节结束

1.根据表格提示,课文是按照怎样的顺序写的?

时间顺序

2.想一想文中哪些部分写得详细,哪些部分写得简略?并把详写的部分做上记号。

时间 风俗习惯

腊八 熬腊八粥、泡腊八蒜

腊月初九到腊月二十二 大家为过年做准备

腊月二十三 祭灶王、吃糖

腊月二十四到腊月二十九 贴春联、扫房、预备年货

除夕 吃团圆饭、穿新衣、放鞭炮、祭祖、守岁

正月初一 拜年、逛庙会

正月初六 铺户开张、放鞭炮

正月十五(元宵节) 赏灯、吃元宵

正月十九 春节结束

时间 风俗习惯

腊八 熬腊八粥、泡腊八蒜

腊月初九到腊月二十二 大家为过年做准备

腊月二十三 祭灶王、吃糖

腊月二十四到腊月二十九 贴春联、扫房、预备年货

除夕 吃团圆饭、穿新衣、放鞭炮、祭祖、守岁

正月初一 拜年、逛庙会

正月初六 铺户开张、放鞭炮

正月十五(元宵节) 赏灯、吃元宵

正月十九 春节结束

时间顺序

年前

过年

年后

第一部分(1—7):人们为过年做的准备。

第二部分(8):除夕热闹场景。

第三部分(9—11):元旦到正月十五前的活动。

第四部分(12—13):元宵节的热闹场景。

第五部分(14):正月十九春节结束。

理清文章脉络

在老舍先生详写的几天中,你最喜欢哪天呢?找出来读一读,并在句子旁写一写你的感受。

腊八

勾画出最能突出腊八节风俗特点的地方,想想作者是如何抓住重点写出风俗特点的。

(1—2自然段)

1.写了腊八这一天的哪些习俗?

2.这些食物有什么特点。

突出表现腊八粥里米、豆、干果的品种很多。

这不是粥,而是小型的农业产品展览会。

比喻

我们从“色如翡翠”和“色味双美”这两个词,体会到老舍先生语言简练,给我们呈现出一幅鲜明的画面,这也是老舍先生语言的魅力。

再朗读一下第1—2自然段,想一想:作者在写腊八节风俗的时候,抓住了哪些重点?又是如何写出这些特点的?

重点描绘了喝腊八粥、泡腊八蒜的习俗,写出了腊八粥食材多、腊八蒜色如翡翠、腊八醋色味双美的特点。

总结:抓住节日中的主要习俗来写,在 写习俗时,要抓住重点写出这个习俗的特点,如上面描写腊八节的段落。

步骤:

1.找出相关段落。

2.细读相关语句,作者写出了这一天的什么习俗。

3.圈画出关键词句,了解这些风俗特点。

以小组合作的方式学习描写“腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五(元宵节)”这几天风俗的相关段落。

腊月二十三

(第6自然段)

描写了什么习俗?怎样写出习俗的特点的?

习俗的来历

街上卖糖的景象

总结:抓住小年“祭灶王”的习俗,重点写了街上卖糖的景象、吃糖习俗的来历,使得风俗特点更加突出。

除夕

(第8自然段)

作者从哪些方面来表现除夕热闹的气氛?

到处是酒肉的香味

鞭炮声日夜不绝

红红的对联、各色的年画

哪一家都灯火通宵

气味

嗅觉

色彩

视觉

声音

听觉

文中哪些词语具体表现了除夕热闹的气氛?

真热闹

酒肉的香味 穿起新衣

红红的对联 各色的年画

灯火通宵 鞭炮声日夜不绝

必定赶回家来 都要守岁

总述

分述

除夕的热闹有什么特点?

家家

普天同庆

到处

老少男女

通宵达旦

灯火通宵

日夜不绝

团团圆圆

除非万不得已

都要守岁

必定

初一

(9—10自然段)

1.初一与除夕有什么不同?

2.在这一天不同人的活动。

体会初一与除夕的不同

初一——全城都在休息

除夕——街上挤满了人

从作者的描述中你体会到初一怎样的光景?

逛庙会

外出拜年

在家待客

男人们

女人们

孩子们

祥和幸福

(各种美食,有趣的活动)

元宵节

(第12—13自然段)

抓关键字体会元宵节的欢乐

元宵(汤圆)上市,春节的又一个高潮到了。

“又”字承接上文,把北京春节的热闹气氛渲染到了极致。

第一个高潮

第二个高潮

第三个高潮

除夕

初一

元宵节

想象画面,感受元宵节的快乐。

排比

场面壮观

气氛热闹

残灯:指花灯逐渐减少、熄灭。

末庙:指庙会的最后一天。

充满美好和快乐的新年转瞬即逝

春节结束

新的生活

新的工作

感受文章详写和略写相结合的好处。

作用:详略得当,重点突出,有利于读者对北京人过春节的习俗有全面的了解和深刻的认识。

详写

略写

腊八

除夕

初一

元宵节

过小年

正月十九

正月初六

板书设计

开始——腊月的初旬

“彩排”——腊月二十三

第一个高潮——除夕

第二个高潮——初一

第三个高潮——元宵节

春节结束——正月十九

北京的春节

团圆祥和

热闹喜庆

课文主题

这篇课文作者用充满京味的朴实无华的语言,描绘了一幅幅老北京春节的民风民俗画卷,表现了春节的隆重与热闹,展示了中国节日习俗的温馨和美好,表达了作者对传统文化的喜爱之情。

课后习题

默读课文,想想课文是按照怎样的顺序写老北京人过春节的,哪几天写得详细,哪几天写得简略,再讨论一下这样写的好处。

课文是按照时间顺序来写的。先写北京春节的开始,简略地介绍了人们过春节的准备,有的民俗习惯只用一句话带过,如,“必须大扫除一次”“铺户多数关五天门,到正月初六才开张”;紧接着详细描述了除夕、初一、元宵节三个春节高潮;最后简略交代春节结束。这样写的好处是点面结合、重点突出、主次分明,更有利于读者对北京春节的风俗习惯有一个深刻的了解和认识。

找出课文中描写孩子们过春节的部分读一读,再说说你是怎样过春节的。

提示:课文的第4自然段描写了孩子们过春节要做的几件事,认真读一读,联系自己的生活实际,想一想自己过春节时和北京的孩子们有哪些相似的地方,又有哪些不同的地方,组织好语言,和同学交流。

读下面的句子,注意加点的词语,体会老舍“京味儿”语言的特点。

第一个句子中加点的词语体现了“京味儿”语言的一个重要特点——口语化的语言中常用儿化韵,这样的语言读起来纯朴、平实,给人以亲切感。

第二个句子中加点的词语是北京的方言,具有浓厚的乡土气息和地方特色。

下面的“阅读链接”也写了过春节的事情,读一读,想想与老舍笔下的春节有什么不同,和同学交流。

提示:斯妤的《除夕》通过回忆的方式,写了闽南老家除夕的情景,展示了老家过除夕的风俗习惯。我们可以与老舍笔下的北京的春节的风俗习惯对比,了解不同地方的风俗习惯,体会人们过节时的快乐氛围。

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。 千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

——《元日》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐