专题二 声现象(学案)——2023届中考物理一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题二 声现象(学案)——2023届中考物理一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 349.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-12-10 00:31:12 | ||

图片预览

文档简介

专题二 声现象(学案)

命题规律与趋势

本专题主要考查声音的产生与传播条件、声音的特性及三个特征的辨析、物理学和环保角度对噪声的定义、噪声的控制途径及声在现代科技中的应用等内容。

声现象的考查在历年中考均有出现,主要考查学生生活中已有的感性认识和课堂上观察或总结出来的关于声现象的常见规律,解题时需要仔细审题,在理解的基础上准确把握,另外注意声与电磁波的区别,声音的音调、响度和音色三特征的区别。

基础知识整合

声音的产生与传播

声音的产生

声音是由物体振动产生的,振动停止,发声也停止,但声音不一定消失,因为振动停止只是物体不再发声,但物体原来发出的声音仍然在传播。

声音的传播

(1)条件

声音的传播需要介质(固体、液体、气体),真空不能传声。

(2)形式

声音在介质中是以波的形式传播的

回声

声音在传播过程中遇到障碍物而被反射回来,形成回声。原声与回声间隔大于0.1 s时,人才能将原声与回声区分开,否则,原声与回声混合在一起,使原声加强。

回声测距的原理:s=vt/2

声速

①影响因素

与介质的种类及介质的温度有关,声音在不同介质中的传播速度是不同的,一般情况下.

②15℃时,声音在空气中的传播速度为340 m/s。

声音的特性

1.音调

(1)定义

人们把声音的高低称为音调

(2)决定因素

音调的大小决定于发声体振动的频率,频率越高,音调越高

(3)日常描述

我们平时所说的男低音(低沉)、女高音(尖细),以及手指按压琴弦的位置不同,声音不同,都指的是音调。

2.响度

(1)定义

在物理学中声音的强弱叫作响度。

(2)决定因素

响度的大小决定于发声体的振幅以及距离发声体的远近,振幅越大、离发声体越近,响度越大。

(3)日常描述

日常生活中的低声细语、震耳欲聋、引吭高歌、放声高歌等描述的都是响度。

3.音色

(1)定义

我们把声音的品质与特色称为音色。

(2)决定因素

音色决定于发声体的材料、结构。

(3)日常描述

日常生活中所说的闻其声知其人、模仿别人的声音、语音识别、区分不同的演奏乐器等都是音色。

三、声的利用

1.超声波

定义:频率高于20000Hz的声叫作超声波。

应用: 传递信息:倒车雷达、声呐、B超、蝙蝠利超声捕食昆虫

传递能量:超声波清洗眼镜、超声碎石、超声空气加湿器

2.次声波

定义:频率低于20Hz的声叫作次声波。

应用:传递信息:监测火山爆发、龙卷风以及核爆炸发生的方位和强度

传递能量:利用次声波的特性制造出次声武器,可使人的心脏、肺等因出现强烈共振而受损

四、噪声及噪声的防治

1.定义

从物理学的角度:发声体做无规则振动时发出的声音为噪声。

从环保角度:凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音,都属于噪声。

2.等级划分

(1)人们以分贝为单位来表示声音强弱的等级,符号为dB。

(2)0 dB是人刚能听到的最微弱的声音;30~40 dB是较为理想的安静环境;为了保证休息和睡眠,声音不能超过50 dB;为了保证工作和学习,声音不能超过70 dB;长期生活在90 dB以上的噪声环境中,会影响听力;人耳如果暴露在150dB的环境下,骨膜就会出血。

3.噪声的防治

(1)在声源处防止噪声的产生,如在机动车辆的排气管上加消声器、禁止鸣笛、公共场合禁止喧哗、手机调静音等;

(2)在传播过程中阻断噪声的传播,如加隔音设备以及设立屏障或植树造林等;

(3)在人耳处防止噪声进人耳朵,如戴耳塞、捂住耳朵等。

方法技巧点拨

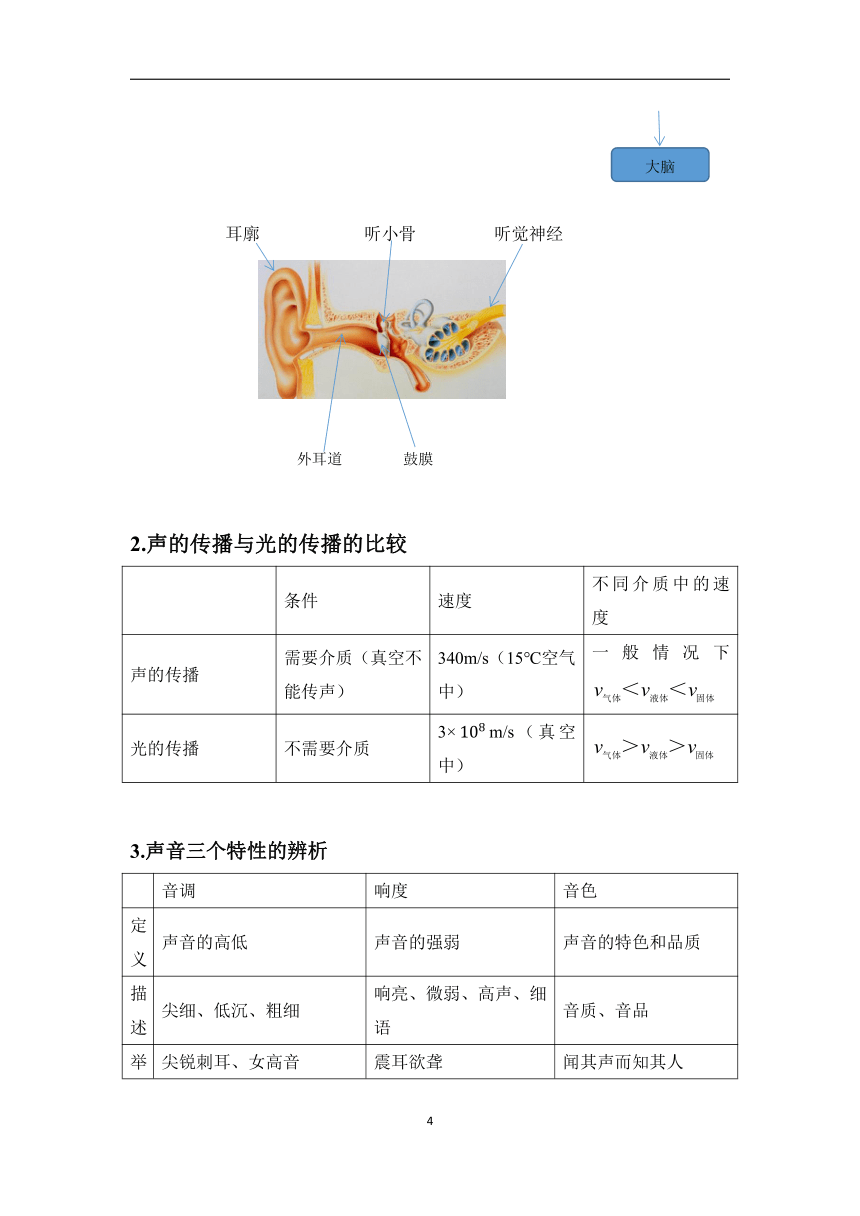

1.人耳听到声音的过程

耳廓 听小骨 听觉神经

外耳道 鼓膜

2.声的传播与光的传播的比较

条件 速度 不同介质中的速度

声的传播 需要介质(真空不能传声) 340m/s(15℃空气中) 一般情况下

光的传播 不需要介质 3×m/s(真空中)

3.声音三个特性的辨析

音调 响度 音色

定义 声音的高低 声音的强弱 声音的特色和品质

描述 尖细、低沉、粗细 响亮、微弱、高声、细语 音质、音品

举例 尖锐刺耳、女高音 震耳欲聋 闻其声而知其人

影响因素 频率越高,音调越高 振幅越大,离发声体越近,响度越大 发声体的材料、结构

改变方法 改变发声体的松紧、长短、粗细等 改变力度 改变发声体的结构等

波形描述 波越密,频率越高,音调越高 振幅越大,响度越大 波形不同,音色不同

4.声现象中常用方法总结

比较法:比较物体发声与不发声时的区别,得出发声的物体都在震动,声音是由物体振动产生的。

归纳法:根据“物体振动发声”的大量事实,总结出“发声的物体都在震动”的结论。

转换法:把人眼看不见的振动转换为激起的水花、跳动的小球等。

实验推理法:抽气机很难将玻璃罩内抽成真空,但随着玻璃罩内空气的不断抽出,听到的声音越来越小,由此可以推出:如果把玻璃罩内抽成真空,将听不到声音。这种在实验的基础上经过概括、抽象、推理得出规律的研究方法,叫做

实验推理法,又称理想实验法。

5.噪声的来源

自然界发出的噪声 雷声、雨声、火山爆发时的声音等

生活中常见的噪声 街道的嘈杂声,冰箱等用电器工作声

噪声的来源

交通噪声 各种机动车发动机的声音、鸣笛声、飞机轰鸣声

工业噪声 工厂里各种机器设备发出的声音

施工噪声 推土机、搅拌机、电钻工作的声音

经典例题剖析

典例1如图所示,将悬挂的乒乓球轻轻接触正在发声的音叉,观察到乒乓球被音叉多次弹开;声音消失,乒乓球便会停止运动,此现象表明声音( )

A.是由物体振动产生的 B.可以通过固体传播

C.不能在真空中传播 D.是以波的形式传播的

答案:A

解析:声音是由物体的振动而产生,一切正在发生的物体都在振动;正在发声的音叉将乒乓球多次被弹开,说明音叉在振动,从而说明声音是由音叉的振动产生的。

典例2.现有一新款小度智能屏,它可以和“主人”进行语音交流,接收“主人”指令,播放音乐,播报天气。还具有模仿父母的 (填“音调”“响度”或“音色”)讲故事哄娃入睡的功能。它和“主人”进行语音交流是通过 传播的。它能够正确执行“主人”指令,说明声音可以传递 。

解析:区分不同的声音主要靠音色,模仿声音主要是模仿音色;小度

和“主人”进行语音交流是通过空气这种介质传播的;小度听到声音

执行指令,说明了声音能传递信息。

答案 音色 空气 信息

典例3.我国用长征五号运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器,随着“发射”命令的发出,我们听到了震耳欲聋的轰鸣声,声音的强度达到了150分贝,关于这轰鸣声说法正确的是( )

A.发出的轰鸣声属于超声波

B.震耳欲聋指的是响度很大

C.震耳欲聋指的是音调很高

D.近距离观看火箭发射佩戴耳机是为了在传播过程中减弱噪声

答案:B

解析:A.人们能听到轰鸣声,说明不是超声波,因为超声波的频率超过人耳听觉频率范围,人不能听到超声波,故A错误;

BC.震耳欲聋指声音很大,指响度很大,不是指声音的音调很高,故B正确,C错误;

D.近距离观看火箭发射佩戴耳机是为了在人耳处减弱噪声,故D错误。

故选B。

典例4.如图是一静止在水面上的测量船利用声呐测量海底深度的显示装置,图中两个波形是发出和接收到的信号。已知发射信号持续时间为0.2s,声波在海水中传播速度为1500m/s,则该处海水深度为( )

A.150m

B.450m

C.600m

D.900m

解析:由题可知,信号持续时间为0.2s,对应图上两个小格,所以从发出至接收到声音信号共0.6s,声波从发出至到达海底用时0.3s,故海水深度h=vt=1500m/s×0.3s=450m,故选择B。

答案B

2

命题规律与趋势

本专题主要考查声音的产生与传播条件、声音的特性及三个特征的辨析、物理学和环保角度对噪声的定义、噪声的控制途径及声在现代科技中的应用等内容。

声现象的考查在历年中考均有出现,主要考查学生生活中已有的感性认识和课堂上观察或总结出来的关于声现象的常见规律,解题时需要仔细审题,在理解的基础上准确把握,另外注意声与电磁波的区别,声音的音调、响度和音色三特征的区别。

基础知识整合

声音的产生与传播

声音的产生

声音是由物体振动产生的,振动停止,发声也停止,但声音不一定消失,因为振动停止只是物体不再发声,但物体原来发出的声音仍然在传播。

声音的传播

(1)条件

声音的传播需要介质(固体、液体、气体),真空不能传声。

(2)形式

声音在介质中是以波的形式传播的

回声

声音在传播过程中遇到障碍物而被反射回来,形成回声。原声与回声间隔大于0.1 s时,人才能将原声与回声区分开,否则,原声与回声混合在一起,使原声加强。

回声测距的原理:s=vt/2

声速

①影响因素

与介质的种类及介质的温度有关,声音在不同介质中的传播速度是不同的,一般情况下.

②15℃时,声音在空气中的传播速度为340 m/s。

声音的特性

1.音调

(1)定义

人们把声音的高低称为音调

(2)决定因素

音调的大小决定于发声体振动的频率,频率越高,音调越高

(3)日常描述

我们平时所说的男低音(低沉)、女高音(尖细),以及手指按压琴弦的位置不同,声音不同,都指的是音调。

2.响度

(1)定义

在物理学中声音的强弱叫作响度。

(2)决定因素

响度的大小决定于发声体的振幅以及距离发声体的远近,振幅越大、离发声体越近,响度越大。

(3)日常描述

日常生活中的低声细语、震耳欲聋、引吭高歌、放声高歌等描述的都是响度。

3.音色

(1)定义

我们把声音的品质与特色称为音色。

(2)决定因素

音色决定于发声体的材料、结构。

(3)日常描述

日常生活中所说的闻其声知其人、模仿别人的声音、语音识别、区分不同的演奏乐器等都是音色。

三、声的利用

1.超声波

定义:频率高于20000Hz的声叫作超声波。

应用: 传递信息:倒车雷达、声呐、B超、蝙蝠利超声捕食昆虫

传递能量:超声波清洗眼镜、超声碎石、超声空气加湿器

2.次声波

定义:频率低于20Hz的声叫作次声波。

应用:传递信息:监测火山爆发、龙卷风以及核爆炸发生的方位和强度

传递能量:利用次声波的特性制造出次声武器,可使人的心脏、肺等因出现强烈共振而受损

四、噪声及噪声的防治

1.定义

从物理学的角度:发声体做无规则振动时发出的声音为噪声。

从环保角度:凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音,都属于噪声。

2.等级划分

(1)人们以分贝为单位来表示声音强弱的等级,符号为dB。

(2)0 dB是人刚能听到的最微弱的声音;30~40 dB是较为理想的安静环境;为了保证休息和睡眠,声音不能超过50 dB;为了保证工作和学习,声音不能超过70 dB;长期生活在90 dB以上的噪声环境中,会影响听力;人耳如果暴露在150dB的环境下,骨膜就会出血。

3.噪声的防治

(1)在声源处防止噪声的产生,如在机动车辆的排气管上加消声器、禁止鸣笛、公共场合禁止喧哗、手机调静音等;

(2)在传播过程中阻断噪声的传播,如加隔音设备以及设立屏障或植树造林等;

(3)在人耳处防止噪声进人耳朵,如戴耳塞、捂住耳朵等。

方法技巧点拨

1.人耳听到声音的过程

耳廓 听小骨 听觉神经

外耳道 鼓膜

2.声的传播与光的传播的比较

条件 速度 不同介质中的速度

声的传播 需要介质(真空不能传声) 340m/s(15℃空气中) 一般情况下

光的传播 不需要介质 3×m/s(真空中)

3.声音三个特性的辨析

音调 响度 音色

定义 声音的高低 声音的强弱 声音的特色和品质

描述 尖细、低沉、粗细 响亮、微弱、高声、细语 音质、音品

举例 尖锐刺耳、女高音 震耳欲聋 闻其声而知其人

影响因素 频率越高,音调越高 振幅越大,离发声体越近,响度越大 发声体的材料、结构

改变方法 改变发声体的松紧、长短、粗细等 改变力度 改变发声体的结构等

波形描述 波越密,频率越高,音调越高 振幅越大,响度越大 波形不同,音色不同

4.声现象中常用方法总结

比较法:比较物体发声与不发声时的区别,得出发声的物体都在震动,声音是由物体振动产生的。

归纳法:根据“物体振动发声”的大量事实,总结出“发声的物体都在震动”的结论。

转换法:把人眼看不见的振动转换为激起的水花、跳动的小球等。

实验推理法:抽气机很难将玻璃罩内抽成真空,但随着玻璃罩内空气的不断抽出,听到的声音越来越小,由此可以推出:如果把玻璃罩内抽成真空,将听不到声音。这种在实验的基础上经过概括、抽象、推理得出规律的研究方法,叫做

实验推理法,又称理想实验法。

5.噪声的来源

自然界发出的噪声 雷声、雨声、火山爆发时的声音等

生活中常见的噪声 街道的嘈杂声,冰箱等用电器工作声

噪声的来源

交通噪声 各种机动车发动机的声音、鸣笛声、飞机轰鸣声

工业噪声 工厂里各种机器设备发出的声音

施工噪声 推土机、搅拌机、电钻工作的声音

经典例题剖析

典例1如图所示,将悬挂的乒乓球轻轻接触正在发声的音叉,观察到乒乓球被音叉多次弹开;声音消失,乒乓球便会停止运动,此现象表明声音( )

A.是由物体振动产生的 B.可以通过固体传播

C.不能在真空中传播 D.是以波的形式传播的

答案:A

解析:声音是由物体的振动而产生,一切正在发生的物体都在振动;正在发声的音叉将乒乓球多次被弹开,说明音叉在振动,从而说明声音是由音叉的振动产生的。

典例2.现有一新款小度智能屏,它可以和“主人”进行语音交流,接收“主人”指令,播放音乐,播报天气。还具有模仿父母的 (填“音调”“响度”或“音色”)讲故事哄娃入睡的功能。它和“主人”进行语音交流是通过 传播的。它能够正确执行“主人”指令,说明声音可以传递 。

解析:区分不同的声音主要靠音色,模仿声音主要是模仿音色;小度

和“主人”进行语音交流是通过空气这种介质传播的;小度听到声音

执行指令,说明了声音能传递信息。

答案 音色 空气 信息

典例3.我国用长征五号运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器,随着“发射”命令的发出,我们听到了震耳欲聋的轰鸣声,声音的强度达到了150分贝,关于这轰鸣声说法正确的是( )

A.发出的轰鸣声属于超声波

B.震耳欲聋指的是响度很大

C.震耳欲聋指的是音调很高

D.近距离观看火箭发射佩戴耳机是为了在传播过程中减弱噪声

答案:B

解析:A.人们能听到轰鸣声,说明不是超声波,因为超声波的频率超过人耳听觉频率范围,人不能听到超声波,故A错误;

BC.震耳欲聋指声音很大,指响度很大,不是指声音的音调很高,故B正确,C错误;

D.近距离观看火箭发射佩戴耳机是为了在人耳处减弱噪声,故D错误。

故选B。

典例4.如图是一静止在水面上的测量船利用声呐测量海底深度的显示装置,图中两个波形是发出和接收到的信号。已知发射信号持续时间为0.2s,声波在海水中传播速度为1500m/s,则该处海水深度为( )

A.150m

B.450m

C.600m

D.900m

解析:由题可知,信号持续时间为0.2s,对应图上两个小格,所以从发出至接收到声音信号共0.6s,声波从发出至到达海底用时0.3s,故海水深度h=vt=1500m/s×0.3s=450m,故选择B。

答案B

2

同课章节目录