1.2区域整体性和关联性(共48张ppt)

文档属性

| 名称 | 1.2区域整体性和关联性(共48张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 19.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-12-09 18:14:01 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

第二节区域整体性和关联性

(第一课时)

学习目标

课程标准

结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义。

1.了解区域的要素组成;

2.理解区域的整体性特点;

3.理解区域的差异性和区域关联;

4.比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义

课程标准和教学目标

区域要素

自然要素:包括地质、地貌、气候、水文、生物、土壤等。

人文要素:包括人口、文化、经济等。

表现:区域要素可通过景观直接或间接地反映出来。

区域的整体性(要素)

地貌、气候、水文、生物、土壤、文化、建筑、农业等要素。

区域的整体性(要素)

1.图中可以看到哪些区域要素

开平碉楼(世界文化遗产)

2. 开平碉楼被列人《世界遗产名录》与哪些区域要素有关。

与文化、建筑等要素有关。

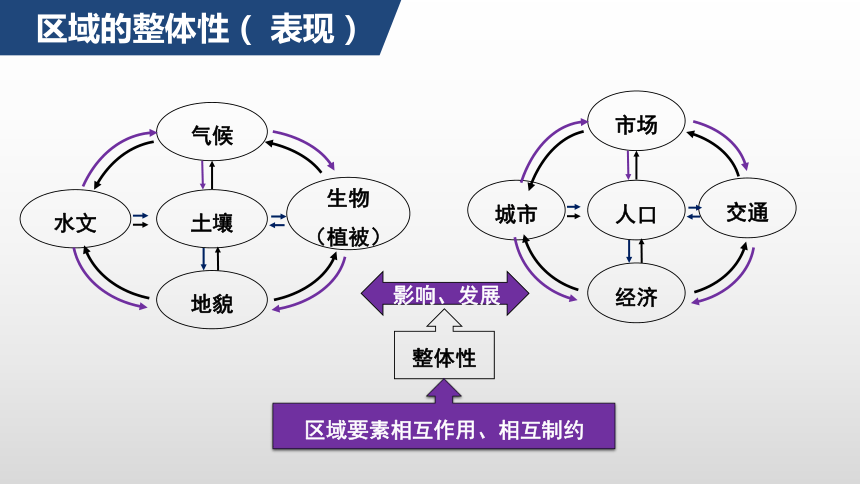

生物(植被)

地貌

土壤

水文

气候

交通

经济

人口

城市

市场

整体性

影响、发展

区域要素相互作用、相互制约

区域的整体性( 表现)

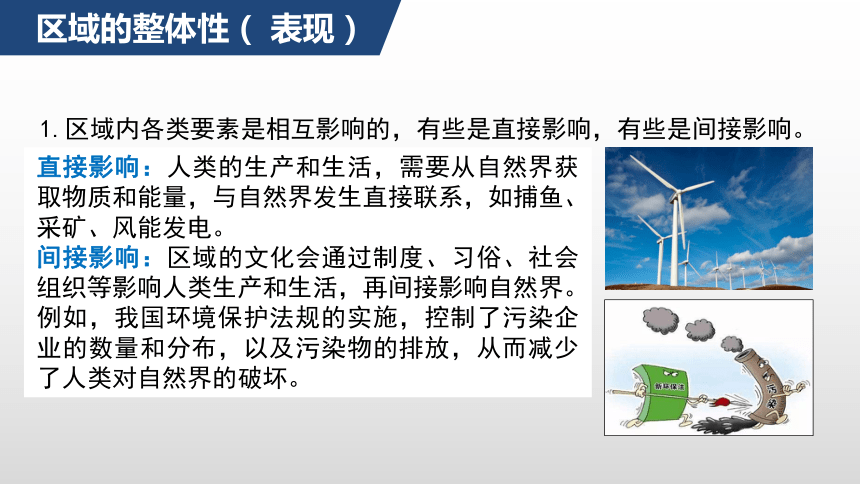

直接影响:人类的生产和生活,需要从自然界获取物质和能量,与自然界发生直接联系,如捕鱼、采矿、风能发电。

间接影响:区域的文化会通过制度、习俗、社会组织等影响人类生产和生活,再间接影响自然界。例如,我国环境保护法规的实施,控制了污染企业的数量和分布,以及污染物的排放,从而减少了人类对自然界的破坏。

1.区域内各类要素是相互影响的,有些是直接影响,有些是间接影响。

区域的整体性( 表现)

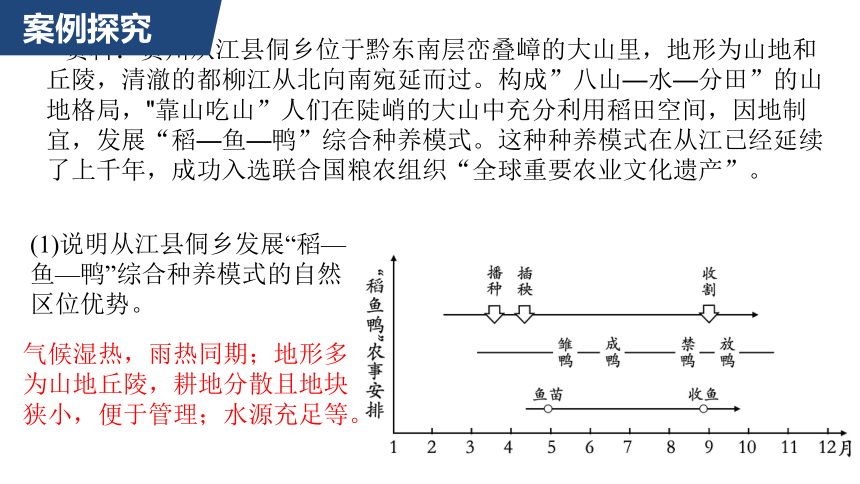

资料:贵州从江县侗乡位于黔东南层峦叠嶂的大山里,地形为山地和丘陵,清澈的都柳江从北向南宛延而过。构成”八山—水—分田”的山地格局,"靠山吃山”人们在陡峭的大山中充分利用稻田空间,因地制宜,发展“稻—鱼—鸭”综合种养模式。这种种养模式在从江已经延续了上千年,成功入选联合国粮农组织“全球重要农业文化遗产”。

案例探究

(1)说明从江县侗乡发展“稻—鱼—鸭”综合种养模式的自然区位优势。

气候湿热,雨热同期;地形多为山地丘陵,耕地分散且地块狭小,便于管理;水源充足等。

案例探究

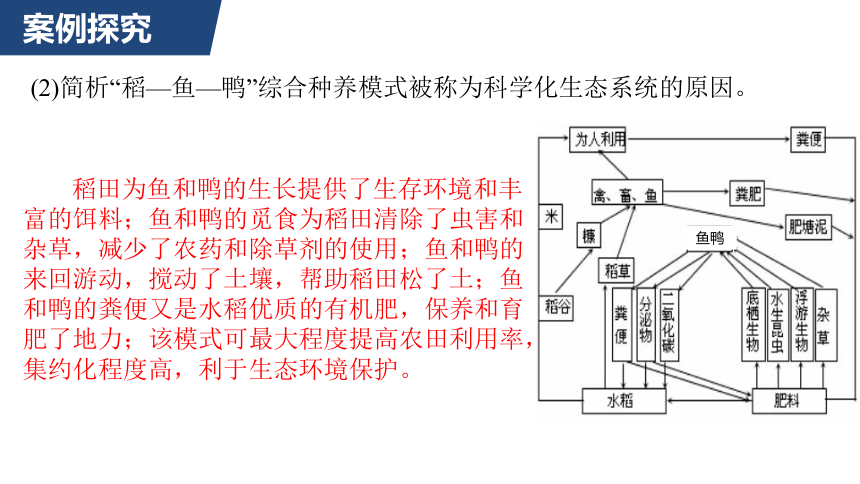

(2)简析“稻—鱼—鸭”综合种养模式被称为科学化生态系统的原因。

稻田为鱼和鸭的生长提供了生存环境和丰富的饵料;鱼和鸭的觅食为稻田清除了虫害和杂草,减少了农药和除草剂的使用;鱼和鸭的来回游动,搅动了土壤,帮助稻田松了土;鱼和鸭的粪便又是水稻优质的有机肥,保养和育肥了地力;该模式可最大程度提高农田利用率,集约化程度高,利于生态环境保护。

鱼鸭

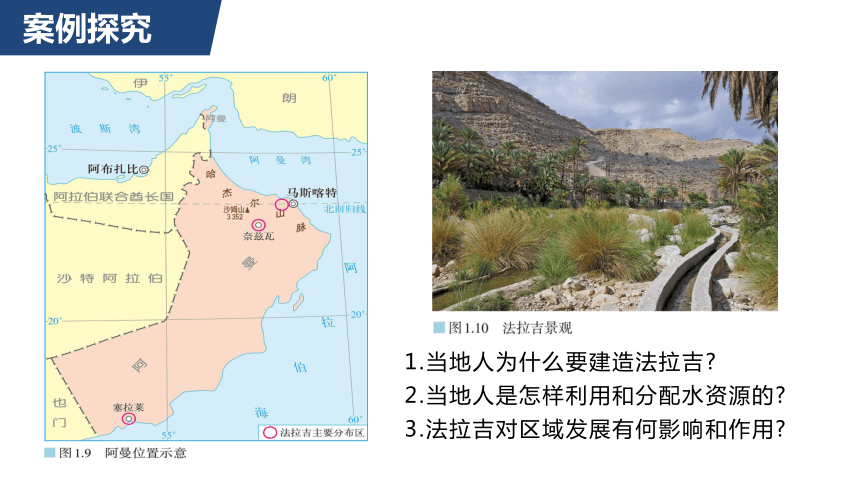

1.当地人为什么要建造法拉吉

2.当地人是怎样利用和分配水资源的

3.法拉吉对区域发展有何影响和作用

案例探究

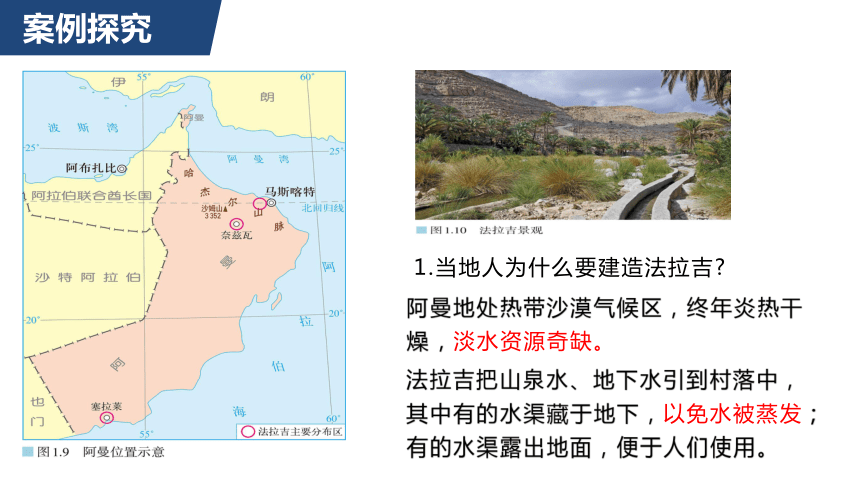

1.当地人为什么要建造法拉吉

阿曼地处热带沙漠气候区,终年炎热干燥,淡水资源奇缺。

法拉吉把山泉水、地下水引到村落中,其中有的水渠藏于地下,以免水被蒸发;有的水渠露出地面,便于人们使用。

案例探究

2.当地人是怎样利用和分配水资源的

最初露出地表的渠水用于食用,接下来的一段渠水用于沐浴,再下去的一段渠水用于洗衣、洗器皿等,最后一段渠水用于灌溉果园和农田。这套用水制度至今还在执行。

案例探究

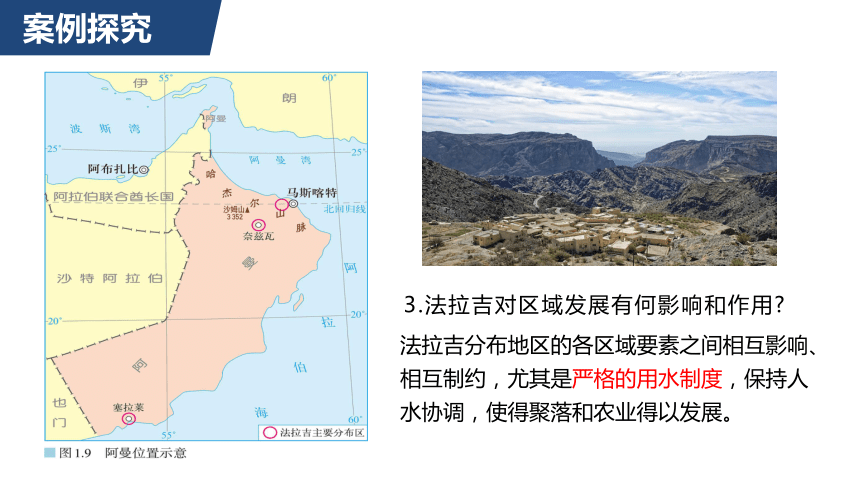

3.法拉吉对区域发展有何影响和作用

法拉吉分布地区的各区域要素之间相互影响、相互制约,尤其是严格的用水制度,保持人水协调,使得聚落和农业得以发展。

案例探究

思考:

为什么四川外出务工人员会选择广东省和江浙一带呢?

区域差异与区域关联有何关系?

区域差异是区域关联的基础。

区域关联主要是通过自然要素和人文要素的区域间流动实现的。

区域差异与区域关联的关系

区域差异与区域关联性

主要表现:

地理位置差异

自然条件差异

发展水平差异

文化习俗差异

区域差异与区域关联的关系

区域差异与区域关联性

自然要素的区域间流动

水文—河水从上游流向下游

生物—野生动物的季节性迁徙

人文要素的区域间流动

人口迁移、产业转移、区际贸易、文化交流

区域差异与区域关联性

区域差异促使区域关联

区域差异与区域关联性

西部地区的资源优势转变成经济优势;缓解东部地区能源紧缺的状况,促进东部地区的经济发展。资源跨区域调配

资源跨区域调配

在京津冀协同发展战略中,三地的定位分别为:

北京市——全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心;

天津市——全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区;

河北省——全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区。

案例探究

北京市、天津市和河北省依据京津冀协同发展战略,强化各自的功能定位,各有侧重的推动要素流动,从而促进各自的进一步发展。

案例探究4

案例探究

区域关联的影响

区域间流动的要素种类及其方向、强度的变化

区域生产、生活方式

区域发展方向

改变

影响

案例探究

(1)京津冀协同发展过程中,河北作为产业转移的承接地,简述其优势条件。

案例探究

河北省劳动力丰富、廉价;土地租金低;自然资源丰富;发展空间大;农业和重工业基础好。

(2)说明企业把研发和总部留在北京的主要原因。

案例探究

北京科技、教育发达,高素质人才数量多;社会协作条件好,专业化服务水平高;交通便捷,信息通达度高。

(3)京津冀协同发展要实现互利共赢。以京津冀中的一地为例,说明其在产业转移过程中“赢”在哪里。

案例探究

河北:资源优势转化为经济优势(促进经济发展);促进产业结构升级;增加就业机会。

北京:分散首都职能,缓解城镇化过程中出现的环境、交通、就业等问题;有利于生态环境的改善;实现产业的优化升级。天津:促进产业结构优化升级,促进经济发展,推动城镇化和工业化进程;增加就业机会;缓解城市环境问题等。

随着现代社会的发展,稻鱼共生系统面临越来越多的挑战。虽然稻田养鱼能够节省劳动力,但是稻田养鱼劳动力不能脱身,人力投入相对较大,因此效益比较低,这是稻田养鱼面临的最大挑战。

随着我国经济和城镇化的发展,农业和工业效益差距的加大,农村劳动力特别是年轻劳动力向城市流动是必然趋势。务农人员锐减,稻鱼共生系统的延续面临困难。

1.青田县与外界的哪些联系能够促进稻鱼共生系统的传承?

随着有机稻和渔产的市场需求增加,以及到青田体验农事活动的游客增多,青田农户的收入水平不断提高,有可能把青田进城务工的农民重新吸引回来,从而有利于稻鱼共生系统的延续。

拓展提高

“稻鱼共生”的出路

近年来,古老的稻田养鱼方式正在发生着转变:一些农户用水泥浇筑田埂防止漏水,通过施用化肥、农药和投放精饲料等措施提高水稻、田鱼产量,农民收入增加。

2.指出产生上述转变的社会经济条件,并说明该转变对当地产生的影响。

影响:短期内提高稻鱼产量,农民收入增加,经济效益提高;但长期来看,农产品品质下降,同时不利于农业传统文化的传承,也可能导致生态破坏等。

社会经济条件的变化:市场需求扩大;农业技术的进步。

拓展提高

“稻鱼共生”的出路

近年来,古老的稻田养鱼方式正在发生着转变:一些农户用水泥浇筑田埂防止漏水,通过施用化肥、农药和投放精饲料等措施提高水稻、田鱼产量,农民收入增加。

拓展提高

“稻鱼共生”的出路

3.青田县与外界的哪些联系能够促进稻鱼共生系统的传承

①:建立政府、社区、企业等多方参与机制;

②:拓宽产品市场,打造品牌生态农产品;

③:加强有关养殖模式的研究,提高技术水平;

④:结合区域和民族特色,打造现代渔耕文化;与旅游产业融合,扩大农业产业链。

1.区域差异是普遍存在的

区域差异的主要表现:地理位置差异、自然条件的差异、社会发展水平的差异、 文化习俗的差异等

2.区域差异是区域关联的基础

3.区域关联的影响

区域间流动的要素种类及其方向、强度的变化

改变

区域生产、生活方式

影响

区域发展

课堂小结

第二节区域整体性和关联性

(第二课时)

学习目标

课程标准

结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义。

1.了解区域的要素组成;

2.理解区域的整体性特点;

3.理解区域的差异性和区域关联;

4.比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义

课程标准和教学目标

区域发展受当地、当时的地理环境影响

不同区域因其所处的地理环境不同,故其发展方向、水平、特点等也有所不同

同一区域因其所处的发展阶段不同,其所处的地理环境也会有所不同,故其发展方向、水平、特点等也会有所差异。

地理环境差异对区域发展的影响

两个区域要素存在显著的差异。

长江三角洲与松嫩平原

相同点:平原地区,位于我国的东部季风区。

长江三角洲

种植水稻

松嫩平原

种植水稻

案例探究

1.地理位置

长江三角洲位于30°N—33°N,地处我国东部沿海地区的中部,长江

入海口;

松嫩平原大致位于44°N—48°N,地处我国东北地区的中部。

长江三角洲与松嫩平原

VS

32°N

30°N

120°E

50°N

45°N

125°E

案例探究

2.气候条件

长江三角洲:亚热带季风气候区,夏季高温多雨,雨热同期。

松嫩平原 :温带季风气候区,冬季寒冷;虽然雨热同期,但大陆性稍强;东边有山脉阻挡,降水较少。

VS

长江三角洲与松嫩平原

案例探究

3.耕地条件

黑土肥力>水稻土肥力

长江三角洲

松嫩平原

长期耕作改造而成的水稻土。

黑土分布广泛。

水稻土和黑土都是生产力较高的土壤。

VS

长江三角洲与松嫩平原

案例探究

长江三角洲地区因河网密布,湖泊众多,耕地多为水田,较为分散,加上人口稠密,人均耕地面积低于全国平均水平。

松嫩平原的耕地多为旱地,集中连片,而且人口密度相对较低,人均耕地面积高于全国平均水平。

3.耕地条件

VS

长江三角洲与松嫩平原

长江三角洲的水热条件良好,发展水田耕作业,主要种植水稻,此外还有油菜、棉花等作物,一年两熟至三熟;河湖水面较广,水产业较为发达。

4.农业生产特点

长江三角洲与松嫩平原

案例探究

松嫩平原水热条件相对较差,历史上主要发展旱地耕作业,种植玉米、春小麦、大豆等作物,一年一熟,生长期也较短;

西部降水较少,草原分布较广,主要发展畜牧业。

4.农业生产特点

长江三角洲与松嫩平原

案例探究

5.矿产资源条件

长江三角洲地区矿产资源贫乏,松嫩平原则有较丰富的石油资源。

图例

石油

天然气

长江三角洲与松嫩平原

VS

案例探究

6.工业生产特点

长江三角洲位于我国沿海航线的中枢,又是长江入海的门户,对内、对外联系方便,依托当地发达的农业基础发展轻工业,从国内外运入矿产资源发展重工业,成为我国重要的综合性工业基地。

长江三角洲与松嫩平原

案例探究

松嫩平原利用当地丰富的石油资源和邻近地区的煤铁等资源发展工业,成为我国的重化工业基地。

长江三角洲与松嫩平原

6.工业生产特点

案例探究

松嫩平原因地制宜地谋求区域发展的思维导图

43°N—48°N,地处东北地区中部

平原,黑土为主;耕地多为旱地,集中连片,人均耕地面积大

温带季风气候

(降水较少、

温暖期短)

对内、对外联系不便

以旱地耕作业、畜牧业为主,农业机械化水平高,主要种植玉米、春小麦、大豆等,一年一熟。

重化工业基地

商品粮基地

煤、铁、石油等矿产资源丰富

商业贸易落后

长江三角洲因地制宜地谋求区域发展的思维导图。

30°N—33°N,长江入海口,东部沿海地区的中部

平原,水稻土为主,耕地多为水田,较为分散,人均耕地面积较少

亚热带季风气候(年降水量>1000mm)

河、湖广布,水源充足

以水田耕作业为主,农业机械化水平低,主要种植水稻、油菜、棉花等,一年两熟至三熟。

从国内外运入矿产

重工业

轻工业

综合性工业基地

油粮棉基地

水运便利

矿产资源贫乏

区域要素是一成不变的吗?请举例

无论是区域各要素的综合作用,还是区域的对外联系,对区域发展的影响都不是固定不变的,而是随着技术、经济、社会以及自然等因素的变化而改变。

案例探究

分析区域各要素的综合作用与对外联系的变化

案例1:随着农业生产技术的改进和气候变暖,松嫩平原水稻种植面积不断扩大

案例2:改革开放以来,随着工业化和城镇化的迅速发展,长江三角洲地区人口持续增加,土地利用结构不断调整,耕地面积大幅减少,逐渐由全国的粮食输出区变为粮食输入区

案例探究

案例2:我国南北方的建筑差异

不同区域,由于地理环境的差异,建筑物呈现出诸多不同,不仅传统民居如此,而且现代化城市的住宅楼也如此。

VS

我国北方传统民居——山西平遥古城

我国南方传统民居——浙江绍兴古镇

我国南北方的建筑差异

(一)以下是我国南北方民传统民居的差异,分析形成这些差异的自然原因。

1.北方民居正南正北的方位观比南方强。

比较而言,北方的冬季寒冷而漫长,南方的夏季湿热而漫长。为了在冬季充分利用太阳光照和热量,北方民居正南正北的方位观比南方强。

2.北方居民的墙体严实厚重,南方民居的墙体轻薄。

北方民居的墙体严实厚重,利于在冬季保温御寒;

南方民居的墙体轻薄,利于在夏季通风透气。

案例探究

我国南北方的建筑差异

3.北方民居屋顶坡度和房屋进深较小,房屋高度较矮,房檐较窄;南方屋顶坡度和房屋进深较大,房屋高度较高,房檐较宽。

从北到南,年降水量逐渐增大,民居的屋顶坡度也逐渐增大(利于排水);南方地区随着对保温要求的降低和对通风纳凉要求的提高,民居的房槽逐渐加宽,房屋进深和高度逐渐加大。

(一)以下是我国南北方民传统民居的差异,分析形成这些差异的自然原因。

案例探究

我国南北方的建筑差异

(二)下列是我国南北方城市住宅楼的差异,分析导致这些差异的自然原因:

1.假设劳动力价格、地价、建筑材料单价等因素相同,修筑同等面积的住房,北方的建筑成本比南方高。

北方的城市住宅楼建设要考虑冬季室内取暖和墙体保温,所以建筑成本较高。

案例探究

我国南北方的建筑差异

(二)下列是我国南北方城市住宅楼的差异,分析导致这些差异的自然原因:

2.建同样高度的多幢楼房,北方楼房的南北间距比南方大。

楼房间距的大小主要看冬季的正午太阳高度,冬季的正午太阳高度自北向南逐渐增大,为保证楼房底层正午有阳光照射,楼房间距自北向南逐渐减小。

案例探究

第二节区域整体性和关联性

(第一课时)

学习目标

课程标准

结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义。

1.了解区域的要素组成;

2.理解区域的整体性特点;

3.理解区域的差异性和区域关联;

4.比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义

课程标准和教学目标

区域要素

自然要素:包括地质、地貌、气候、水文、生物、土壤等。

人文要素:包括人口、文化、经济等。

表现:区域要素可通过景观直接或间接地反映出来。

区域的整体性(要素)

地貌、气候、水文、生物、土壤、文化、建筑、农业等要素。

区域的整体性(要素)

1.图中可以看到哪些区域要素

开平碉楼(世界文化遗产)

2. 开平碉楼被列人《世界遗产名录》与哪些区域要素有关。

与文化、建筑等要素有关。

生物(植被)

地貌

土壤

水文

气候

交通

经济

人口

城市

市场

整体性

影响、发展

区域要素相互作用、相互制约

区域的整体性( 表现)

直接影响:人类的生产和生活,需要从自然界获取物质和能量,与自然界发生直接联系,如捕鱼、采矿、风能发电。

间接影响:区域的文化会通过制度、习俗、社会组织等影响人类生产和生活,再间接影响自然界。例如,我国环境保护法规的实施,控制了污染企业的数量和分布,以及污染物的排放,从而减少了人类对自然界的破坏。

1.区域内各类要素是相互影响的,有些是直接影响,有些是间接影响。

区域的整体性( 表现)

资料:贵州从江县侗乡位于黔东南层峦叠嶂的大山里,地形为山地和丘陵,清澈的都柳江从北向南宛延而过。构成”八山—水—分田”的山地格局,"靠山吃山”人们在陡峭的大山中充分利用稻田空间,因地制宜,发展“稻—鱼—鸭”综合种养模式。这种种养模式在从江已经延续了上千年,成功入选联合国粮农组织“全球重要农业文化遗产”。

案例探究

(1)说明从江县侗乡发展“稻—鱼—鸭”综合种养模式的自然区位优势。

气候湿热,雨热同期;地形多为山地丘陵,耕地分散且地块狭小,便于管理;水源充足等。

案例探究

(2)简析“稻—鱼—鸭”综合种养模式被称为科学化生态系统的原因。

稻田为鱼和鸭的生长提供了生存环境和丰富的饵料;鱼和鸭的觅食为稻田清除了虫害和杂草,减少了农药和除草剂的使用;鱼和鸭的来回游动,搅动了土壤,帮助稻田松了土;鱼和鸭的粪便又是水稻优质的有机肥,保养和育肥了地力;该模式可最大程度提高农田利用率,集约化程度高,利于生态环境保护。

鱼鸭

1.当地人为什么要建造法拉吉

2.当地人是怎样利用和分配水资源的

3.法拉吉对区域发展有何影响和作用

案例探究

1.当地人为什么要建造法拉吉

阿曼地处热带沙漠气候区,终年炎热干燥,淡水资源奇缺。

法拉吉把山泉水、地下水引到村落中,其中有的水渠藏于地下,以免水被蒸发;有的水渠露出地面,便于人们使用。

案例探究

2.当地人是怎样利用和分配水资源的

最初露出地表的渠水用于食用,接下来的一段渠水用于沐浴,再下去的一段渠水用于洗衣、洗器皿等,最后一段渠水用于灌溉果园和农田。这套用水制度至今还在执行。

案例探究

3.法拉吉对区域发展有何影响和作用

法拉吉分布地区的各区域要素之间相互影响、相互制约,尤其是严格的用水制度,保持人水协调,使得聚落和农业得以发展。

案例探究

思考:

为什么四川外出务工人员会选择广东省和江浙一带呢?

区域差异与区域关联有何关系?

区域差异是区域关联的基础。

区域关联主要是通过自然要素和人文要素的区域间流动实现的。

区域差异与区域关联的关系

区域差异与区域关联性

主要表现:

地理位置差异

自然条件差异

发展水平差异

文化习俗差异

区域差异与区域关联的关系

区域差异与区域关联性

自然要素的区域间流动

水文—河水从上游流向下游

生物—野生动物的季节性迁徙

人文要素的区域间流动

人口迁移、产业转移、区际贸易、文化交流

区域差异与区域关联性

区域差异促使区域关联

区域差异与区域关联性

西部地区的资源优势转变成经济优势;缓解东部地区能源紧缺的状况,促进东部地区的经济发展。资源跨区域调配

资源跨区域调配

在京津冀协同发展战略中,三地的定位分别为:

北京市——全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心;

天津市——全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区;

河北省——全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区。

案例探究

北京市、天津市和河北省依据京津冀协同发展战略,强化各自的功能定位,各有侧重的推动要素流动,从而促进各自的进一步发展。

案例探究4

案例探究

区域关联的影响

区域间流动的要素种类及其方向、强度的变化

区域生产、生活方式

区域发展方向

改变

影响

案例探究

(1)京津冀协同发展过程中,河北作为产业转移的承接地,简述其优势条件。

案例探究

河北省劳动力丰富、廉价;土地租金低;自然资源丰富;发展空间大;农业和重工业基础好。

(2)说明企业把研发和总部留在北京的主要原因。

案例探究

北京科技、教育发达,高素质人才数量多;社会协作条件好,专业化服务水平高;交通便捷,信息通达度高。

(3)京津冀协同发展要实现互利共赢。以京津冀中的一地为例,说明其在产业转移过程中“赢”在哪里。

案例探究

河北:资源优势转化为经济优势(促进经济发展);促进产业结构升级;增加就业机会。

北京:分散首都职能,缓解城镇化过程中出现的环境、交通、就业等问题;有利于生态环境的改善;实现产业的优化升级。天津:促进产业结构优化升级,促进经济发展,推动城镇化和工业化进程;增加就业机会;缓解城市环境问题等。

随着现代社会的发展,稻鱼共生系统面临越来越多的挑战。虽然稻田养鱼能够节省劳动力,但是稻田养鱼劳动力不能脱身,人力投入相对较大,因此效益比较低,这是稻田养鱼面临的最大挑战。

随着我国经济和城镇化的发展,农业和工业效益差距的加大,农村劳动力特别是年轻劳动力向城市流动是必然趋势。务农人员锐减,稻鱼共生系统的延续面临困难。

1.青田县与外界的哪些联系能够促进稻鱼共生系统的传承?

随着有机稻和渔产的市场需求增加,以及到青田体验农事活动的游客增多,青田农户的收入水平不断提高,有可能把青田进城务工的农民重新吸引回来,从而有利于稻鱼共生系统的延续。

拓展提高

“稻鱼共生”的出路

近年来,古老的稻田养鱼方式正在发生着转变:一些农户用水泥浇筑田埂防止漏水,通过施用化肥、农药和投放精饲料等措施提高水稻、田鱼产量,农民收入增加。

2.指出产生上述转变的社会经济条件,并说明该转变对当地产生的影响。

影响:短期内提高稻鱼产量,农民收入增加,经济效益提高;但长期来看,农产品品质下降,同时不利于农业传统文化的传承,也可能导致生态破坏等。

社会经济条件的变化:市场需求扩大;农业技术的进步。

拓展提高

“稻鱼共生”的出路

近年来,古老的稻田养鱼方式正在发生着转变:一些农户用水泥浇筑田埂防止漏水,通过施用化肥、农药和投放精饲料等措施提高水稻、田鱼产量,农民收入增加。

拓展提高

“稻鱼共生”的出路

3.青田县与外界的哪些联系能够促进稻鱼共生系统的传承

①:建立政府、社区、企业等多方参与机制;

②:拓宽产品市场,打造品牌生态农产品;

③:加强有关养殖模式的研究,提高技术水平;

④:结合区域和民族特色,打造现代渔耕文化;与旅游产业融合,扩大农业产业链。

1.区域差异是普遍存在的

区域差异的主要表现:地理位置差异、自然条件的差异、社会发展水平的差异、 文化习俗的差异等

2.区域差异是区域关联的基础

3.区域关联的影响

区域间流动的要素种类及其方向、强度的变化

改变

区域生产、生活方式

影响

区域发展

课堂小结

第二节区域整体性和关联性

(第二课时)

学习目标

课程标准

结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义。

1.了解区域的要素组成;

2.理解区域的整体性特点;

3.理解区域的差异性和区域关联;

4.比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义

课程标准和教学目标

区域发展受当地、当时的地理环境影响

不同区域因其所处的地理环境不同,故其发展方向、水平、特点等也有所不同

同一区域因其所处的发展阶段不同,其所处的地理环境也会有所不同,故其发展方向、水平、特点等也会有所差异。

地理环境差异对区域发展的影响

两个区域要素存在显著的差异。

长江三角洲与松嫩平原

相同点:平原地区,位于我国的东部季风区。

长江三角洲

种植水稻

松嫩平原

种植水稻

案例探究

1.地理位置

长江三角洲位于30°N—33°N,地处我国东部沿海地区的中部,长江

入海口;

松嫩平原大致位于44°N—48°N,地处我国东北地区的中部。

长江三角洲与松嫩平原

VS

32°N

30°N

120°E

50°N

45°N

125°E

案例探究

2.气候条件

长江三角洲:亚热带季风气候区,夏季高温多雨,雨热同期。

松嫩平原 :温带季风气候区,冬季寒冷;虽然雨热同期,但大陆性稍强;东边有山脉阻挡,降水较少。

VS

长江三角洲与松嫩平原

案例探究

3.耕地条件

黑土肥力>水稻土肥力

长江三角洲

松嫩平原

长期耕作改造而成的水稻土。

黑土分布广泛。

水稻土和黑土都是生产力较高的土壤。

VS

长江三角洲与松嫩平原

案例探究

长江三角洲地区因河网密布,湖泊众多,耕地多为水田,较为分散,加上人口稠密,人均耕地面积低于全国平均水平。

松嫩平原的耕地多为旱地,集中连片,而且人口密度相对较低,人均耕地面积高于全国平均水平。

3.耕地条件

VS

长江三角洲与松嫩平原

长江三角洲的水热条件良好,发展水田耕作业,主要种植水稻,此外还有油菜、棉花等作物,一年两熟至三熟;河湖水面较广,水产业较为发达。

4.农业生产特点

长江三角洲与松嫩平原

案例探究

松嫩平原水热条件相对较差,历史上主要发展旱地耕作业,种植玉米、春小麦、大豆等作物,一年一熟,生长期也较短;

西部降水较少,草原分布较广,主要发展畜牧业。

4.农业生产特点

长江三角洲与松嫩平原

案例探究

5.矿产资源条件

长江三角洲地区矿产资源贫乏,松嫩平原则有较丰富的石油资源。

图例

石油

天然气

长江三角洲与松嫩平原

VS

案例探究

6.工业生产特点

长江三角洲位于我国沿海航线的中枢,又是长江入海的门户,对内、对外联系方便,依托当地发达的农业基础发展轻工业,从国内外运入矿产资源发展重工业,成为我国重要的综合性工业基地。

长江三角洲与松嫩平原

案例探究

松嫩平原利用当地丰富的石油资源和邻近地区的煤铁等资源发展工业,成为我国的重化工业基地。

长江三角洲与松嫩平原

6.工业生产特点

案例探究

松嫩平原因地制宜地谋求区域发展的思维导图

43°N—48°N,地处东北地区中部

平原,黑土为主;耕地多为旱地,集中连片,人均耕地面积大

温带季风气候

(降水较少、

温暖期短)

对内、对外联系不便

以旱地耕作业、畜牧业为主,农业机械化水平高,主要种植玉米、春小麦、大豆等,一年一熟。

重化工业基地

商品粮基地

煤、铁、石油等矿产资源丰富

商业贸易落后

长江三角洲因地制宜地谋求区域发展的思维导图。

30°N—33°N,长江入海口,东部沿海地区的中部

平原,水稻土为主,耕地多为水田,较为分散,人均耕地面积较少

亚热带季风气候(年降水量>1000mm)

河、湖广布,水源充足

以水田耕作业为主,农业机械化水平低,主要种植水稻、油菜、棉花等,一年两熟至三熟。

从国内外运入矿产

重工业

轻工业

综合性工业基地

油粮棉基地

水运便利

矿产资源贫乏

区域要素是一成不变的吗?请举例

无论是区域各要素的综合作用,还是区域的对外联系,对区域发展的影响都不是固定不变的,而是随着技术、经济、社会以及自然等因素的变化而改变。

案例探究

分析区域各要素的综合作用与对外联系的变化

案例1:随着农业生产技术的改进和气候变暖,松嫩平原水稻种植面积不断扩大

案例2:改革开放以来,随着工业化和城镇化的迅速发展,长江三角洲地区人口持续增加,土地利用结构不断调整,耕地面积大幅减少,逐渐由全国的粮食输出区变为粮食输入区

案例探究

案例2:我国南北方的建筑差异

不同区域,由于地理环境的差异,建筑物呈现出诸多不同,不仅传统民居如此,而且现代化城市的住宅楼也如此。

VS

我国北方传统民居——山西平遥古城

我国南方传统民居——浙江绍兴古镇

我国南北方的建筑差异

(一)以下是我国南北方民传统民居的差异,分析形成这些差异的自然原因。

1.北方民居正南正北的方位观比南方强。

比较而言,北方的冬季寒冷而漫长,南方的夏季湿热而漫长。为了在冬季充分利用太阳光照和热量,北方民居正南正北的方位观比南方强。

2.北方居民的墙体严实厚重,南方民居的墙体轻薄。

北方民居的墙体严实厚重,利于在冬季保温御寒;

南方民居的墙体轻薄,利于在夏季通风透气。

案例探究

我国南北方的建筑差异

3.北方民居屋顶坡度和房屋进深较小,房屋高度较矮,房檐较窄;南方屋顶坡度和房屋进深较大,房屋高度较高,房檐较宽。

从北到南,年降水量逐渐增大,民居的屋顶坡度也逐渐增大(利于排水);南方地区随着对保温要求的降低和对通风纳凉要求的提高,民居的房槽逐渐加宽,房屋进深和高度逐渐加大。

(一)以下是我国南北方民传统民居的差异,分析形成这些差异的自然原因。

案例探究

我国南北方的建筑差异

(二)下列是我国南北方城市住宅楼的差异,分析导致这些差异的自然原因:

1.假设劳动力价格、地价、建筑材料单价等因素相同,修筑同等面积的住房,北方的建筑成本比南方高。

北方的城市住宅楼建设要考虑冬季室内取暖和墙体保温,所以建筑成本较高。

案例探究

我国南北方的建筑差异

(二)下列是我国南北方城市住宅楼的差异,分析导致这些差异的自然原因:

2.建同样高度的多幢楼房,北方楼房的南北间距比南方大。

楼房间距的大小主要看冬季的正午太阳高度,冬季的正午太阳高度自北向南逐渐增大,为保证楼房底层正午有阳光照射,楼房间距自北向南逐渐减小。

案例探究